|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In der dörflichen Gemeinschaft ist der Einzelne von den mit ihm lebenden Dorfgenossen viel abhängiger als ein Stadtbewohner von dem anderen. Schon die Enge des Personenkreises, der die Gemeinschaft bildet, gewährleistet eine stärkere Teilnahme des einen für den anderen. Dazu kommt, daß bei einer ganzen Reihe bäuerlicher Arbeiten und Verrichtungen der Einzelne auf die freundnachbarliche Hilfe des anderen angewiesen ist. Noch ehe es Genossenschaften mit Satzungen und gerichtlicher Eintragung, mit Rechten und Pflichten gab, hatte sich in den dörflichen Siedelungen, teilweise auch in kleineren städtischen Gebilden, genossenschaftlicher Geist betätigt und führte hier und da sogar zu satzungsartigen Bindungen, die niedergeschrieben und hoch in Ehren und Ansehen gehalten wurden.

Was, an räumlich oft ziemlich weit getrennten Orten beobachtet und aufgezeichnet, an Beispielen für das Leben der Dorfgemeinschaft in Nassau erzählt werden kann, soll dem Gesagten Farbe geben und das bunte Leben jener Schicksalsgemeinschaften von der Seite der gemeinschaftlichen Arbeit beleuchten, die im Arbeitsfeste so vortrefflich verstanden hat, das unangenehmste Tun in eine zum mindesten unterhaltsame Angelegenheit zu verwandeln.

Ludwig Knaus, Nassauische Bäuerin

Im mittleren Taunus und im oberen Westerwald, vor allen Dingen in jenen Ortschaften, die vom eigentlichen Verkehr abseits liegen, hat sich das Gemeindebackhaus als eine alte Gemeinschaftseinrichtung der Dorfgemeinde fast überall noch erhalten und wird häufig selbst da noch weiter benutzt, wo neben ihm der frei in seinem Gewerbe arbeitende Bäcker tätig ist. Das gemeinschaftliche Backhaus ist nur dann wirklich benutzbar, wenn sich die Benutzer einer bestimmten Ordnung fügen, ihrem Tun Maß und Gesetz geben. Dazu bedarf es nun keineswegs einer gedruckten oder geschriebenen Backhausordnung, sondern das alte Herkommen, der Brauch bestimmt neben der Reihenfolge der Backhausbenutzer alles Notwendige und sorgt dafür, daß jedem Benutzer einmal die Last des Anheizens oder die widerwärtige Arbeit der Backhausreinigung zufällt. Je größer das Dorf und je zahlreicher die Zahl der Benutzer, desto schwieriger gestaltet sich die Ordnung im einzelnen, aber sie regelt sich schier von selbst und läßt nie das Gefühl aufkommen, daß ein Einzelner bevorzugt würde.

An einem Samstagabend durchschreitet der Ortsdiener, in der Rechten die Schelle schwingend – vor hundert Jahren handhabte er statt ihrer eine Klapper oder schlug eine mächtige Trommel –, die reinlich gesäuberten Gassen des Dörfleins. Nach einer Stunde aber sammelt sich am Backhaus die Schar derjenigen, die in der nächsten Woche backen wollen. Der Bürgermeister tritt unter sie, stellt an Hand einer Liste fest, wer erschienen ist, und läßt nun um die Reihenfolge im Backen losen. Die eigentliche Brotbereitung ist Frauenarbeit. Fast regelmäßig schließt ein Gebäck mit der Herstellung kleiner Gebildbrote, die in ihrer Gestaltung den Festzeiten folgen. Neben den dreieckigen »Scheeken« gibt es die aus Kuchenteig geformten Bubenschenkel und Totenbeinchen, die Jungfern und Hasen, die Reiter und Schößchen, die Apfelbrötchen und Plätzchen, und da diese Gebildbrote selten nur für den eigenen Bedarf, sondern vor allem auch zum Verschenken an die wartende Kinderwelt des Dorfes bestimmt sind, so mündet die Arbeit am gemeinschaftlichen Backhaus, die unter dem Zeichen der Einordnung in eine selbstgewählte Form der Reihenfolge in der Betätigung begann, ein in ein schenkendes Geben an diejenigen, die in der Zukunft wieder die dörfliche Gemeinschaft zu bilden berufen sind.

Beim Ernten des Flachses und seiner nachfolgenden Bearbeitung geht das Maß der zu leistenden Arbeit weit über das hinaus, was die bäuerliche Einzelfamilie zu leisten imstande ist. Soll eine einigermaßen geregelte Verwertung dieser in den letzten Jahren nicht mehr so häufig angebauten Gespinstpflanze, die einst den Grundstock für die Erhaltung der bäuerlichen Tracht hergab, gewährleistet sein, so bedarf es einer Menge fleißiger Hände und einheitlicher, einem gleichen Ziele zustrebender Arbeit. Auf dem oberen Westerwald nennt man die Arbeitsgemeinschaften, die sich innerhalb eines Dorfes für diesen Zweck bilden, »Hosten«. Wer heute im eigenen Betriebe half, der steht morgen, derselben Arbeitsgemeinschaft angehörig, bei dem Nachbarn in der Scheune und hilft, nachdem der reife Flachs eingefahren ist, auf der Tenne den Flachs von den Samenkapseln, den Knotten, befreien. Beim Schein der Ölleuchte reichen die Mädchen den Burschen, die an dem an der Scheunenwand befestigten, rechenartigen Reff ihren Platz haben, Handvoll um Handvoll von dem geernteten Flachs hin; die Eisenzinken des Gerätes ergreifen die Knotten und streifen sie ab, so daß sie sich tanzend und hüpfend zu den Füßen des Reffers ein Plätzchen suchen. Lieder begleiten die Arbeit und geben ihr Takt und Abwechslung; da fast nur Jungvolk sie verrichtet, fehlt es nicht an Fröhlichkeit. Zu den näselnden Tönen der Ziehharmonika dreht man in einer Arbeitspause ein Tänzchen, und wenn die Arbeit geschafft ist, so nimmt das Haus, in dem der »Reffhosten« gehalten wurde, die ganze Gesellschaft zu einem Mahle auf, dem sich ein fröhlicher Umtrunk mit Lied und Tanz nicht selten anschließt.

Auch das nach erfolgter Wasser- oder Tauröste des Flachses einsetzende Brechen ist Gemeinschaftsarbeit. Der Brechplatz befindet sich gewöhnlich vor dem Dorfe, manchmal in der Nähe des Waldes, in einem Hohlwege, manchmal in einer besonderen Brechhütte. In der sogenannten Brechkaute, einer primitiven Feuerstelle, die nach oben einen Rost zur Aufnahme des brüchig dürr zu trocknenden Flachses hat, wird ein langsam brennendes Feuer entzündet, und die »Dörrfrau« – sie führt diesen Namen auch dann, wenn ein Mann ihre Stelle vertritt – legt Flachsbündel um Flachsbündel auf den Rost, wendet sie um und sorgt dafür, daß sie recht gut dörren, um dann unter den harten Laden der Knätsche gequetscht zu werden, damit die, die weitere Bearbeitung übernehmende Breche desto leichtere Arbeit habe. Männer handhaben die Knätsche, Frauen und Mädchen, oft auch Männer, bedienen die Breche. Die Arbeit ist keineswegs leicht, aber da sie sich in der Gemeinschaft vollzieht, so unterliegt sie dem Rhythmus der Gemeinschaft, erhält durch sie die Bewegtheit edlen Wetteifers und die Stetigkeit gemeinschaftlichen Wollens. Die äußeren, harten Stengelteile des Flachses werden unter dieser Behandlung losgelöst, während die eigentliche Flachsfaser zutage tritt. Die abfallenden Stengelteile, Schewe oder Ahne genannt, geben der Dorfjugend das Material zu den beliebten, wenn auch nicht ganz ungefährlichen Ahnefeuerchen, in denen sich Kartoffeln ganz prächtig braten lassen. Daß auch bei diesem Arbeitsfeste Essen und Trinken nicht vergessen werden, ist selbstverständlich, und daß sich im Laufe der Zeit ein gewisser Kanon für die Beköstigung während dieser Tage gebildet hat, ist auch erklärlich.

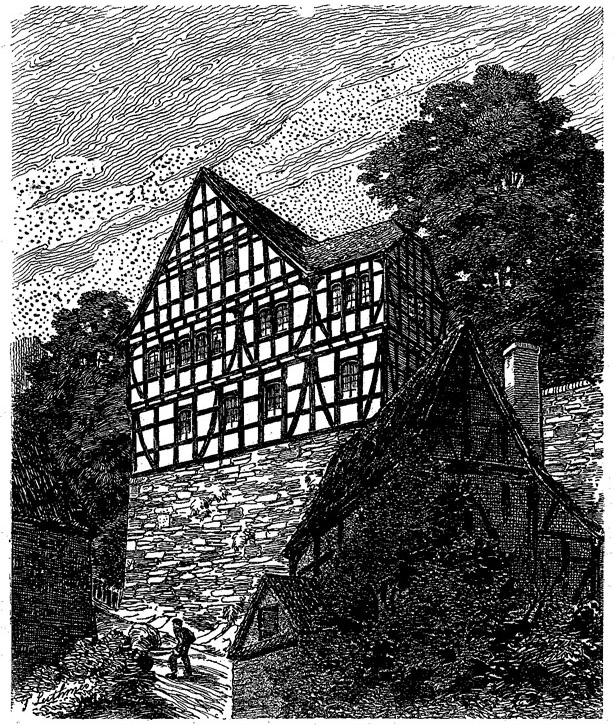

F. Luthmer, Cleeberg, Rathaus.

Ganz in den Händen der Frauen liegt die dem Brechen folgende Bearbeitungsstufe des Flachses, das Schwingen. Es wird vielfach im gedeckten Raume des Backhauses vorgenommen und schon zu nachtschlafender Zeit damit begonnen. Die Frauen ziehen Männerröcke über, steigen manchmal auch in Mannshosen hinein und umhüllen das Haar mit einem Tuche, denn die Arbeit mit dem Schwingmesser fördert gewaltige Staubmengen zutage, seine Stengelfäserchen, die sich unter dem Schwingstocke sammeln und den Namen Hotch führen. Gegen die Mittagszeit wird diese Arbeit gewöhnlich beendet; man nimmt kein gemeinschaftliches Mittagsmahl ein, aber die Frauen sammeln sich am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen bei der Nachbarin, der sie in ihrer Arbeit beigestanden haben.

Nach der Einzelarbeit des Hechelns, die in den meisten Fällen durch berufsmäßige Wanderhechler ausgeführt wird, jedenfalls aber in den Händen der Männer liegt, vereinigt erst das Spinnen des Flachses die weibliche Welt des Dorfes wieder zur Gemeinschaft, die hier wohl gemeinschaftlich dieselbe Arbeit verrichtet, aber nun nur für den Eigenbedarf tätig ist, so daß also jeder einzelne das eigene Produkt verspinnt. Wie ungemein stark das Zusammengehörigkeitsgefühl dieser »Spinnstuben« ist, geht daraus hervor, daß sie auch da und dann noch weiterbesteht, wenn das Spinnen selbst nicht mehr geübt wird, sondern andere weibliche Handarbeiten an ihre Stelle getreten sind. Als die Stätte, in der das literarische und musikalische Leben des Dorfes seinen Mittelpunkt fand und findet, als der Ort, der der männlichen und weiblichen Jugend des Dorfes Gelegenheit zur harmlosen Zusammenkunft in Zucht und Ehren gibt, ist die Spinnstube oft genug gepriesen und ihre Umgestaltung in die Formen der »Visite« bedauert, als »Brutplatz der teufflischen Laster der Völlerey und der Unzucht« ist sie ebenso oft verdammt und mit behördlichen Maßnahmen verfolgt worden, um sich in ihren Grundzügen dennoch zu erhalten als eine Einrichtung, deren Dauer in ihrer Idee, der gemeinschaftlichen Arbeit, begründet ist.

Als man die Frucht in der langen Winterarbeit noch flegelte, da besorgte jedes Haus das Ausdreschen des Getreides selbst. Auch nach der Einführung des Göpels und der Scheunendreschmaschine war das Maß der zu leistenden Arbeit nicht so hoch bemessen, als daß nicht die einzelne Familie sie hätte ausführen können. Mit Einführung der Dampfdreschmaschine ist das anders geworden. Auf einen, zwei, höchstens drei Tage drängt sich nun die gesamte Körnergewinnungsarbeit zusammen; sie ohne fremde Hilfe zu erledigen ist ein Unding. Und nun setzt wieder die ohne bindende rechtliche Abmachungen tadellos arbeitende dörfliche Gemeinschaft ein: die Nachbarschaft ist da und hilft den Körner- und Strohsegen bergen, die Vielheit der Anschauungen im Einzelnen, die Mannigfaltigkeit der gegenseitigen Gefühle füreinander wird beiseite gestellt, an dem einen Werke, dem einzelnen zugutekommend, und durch die Arbeit all der einzelnen die Gesamtheit fördernd, betätigt man sich an diesen Tagen friedlich nebeneinander, selbst wenn sonst die Einzelinterressen weit auseinandergehen. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn, nämlich Arbeit bei demjenigen, der einem vorher Helfer war oder später Helfer sein wird, führt zu einer gemeinschaftlichen Arbeitsbetätigung, deren Schöpfer in diesem Falle die Maschine ist.

Die meisten dörflichen Siedelungen entstanden um einen Brunnen herum, denn die erste Bedingung für das bäuerliche Leben war das Vorhandensein von Wasser für Mensch und Tier. Die Einführung der Wasserleitung hat vielerorts den alten Dorfbrunnen überflüssig gemacht und eine Reihe von Gebräuchen, für die die ehemals den Grund abgebenden Bedingungen nicht mehr vorhanden sind, werden erst verständlich, wenn man sie durch die Vergangenheit sieht. Es galt, den gemeinschaftlichen Brunnen jährlich mindestens einmal einer Generalreinigung zu unterziehen, denn die Art seiner Anlage, offen oder halboffen, bot keine Gewähr für eine völlige Reinhaltung. Am weitesten entwickelt und zu sozialen Gebilden geformt erscheinen die rheinischen Nachbarschaften, die sich schon frühzeitig zu Gemeinschaften zusammenfanden, in denen auch die äußere Gesetzmäßigkeit staatlichen Lebens sich abspiegelt. Es läßt sich recht gut verfolgen, wie die »Brunnengesellschaft« einen immer größeren Kreis gemeinschaftlicher Verrichtungen zu umfassen und genossenschaftlich zu regeln suchte, die mit der Instandhaltung des Brunnens schließlich nichts mehr zu tun haben.

Die Reinigung des Brunnens verlegte man gewöhnlich ins Frühjahr, und besonders das Pfingstfest ist auf dem Taunus und im Westerwald die Zeit der Brunnenfeste, der Bornkirmessen. Um den Gangolfsbrunnen zu Meudt rankt die Legende ihr buntes Laub. Irgendwann einmal soll der Brunnen, der auf Geheiß des heiligen Gangolf an der Stelle aus der Erde sprudelte, wo er seinen Stab in die Erde stieß, entweiht worden sein. Er verschwand von der Erde, und erst die sofort begangene Prozession bannte ihn in die Gemarkung und hieß ihn wieder aus der Tiefe hervorsprudeln. Was einst Zweckmäßigkeit gebot, vielleicht noch beeinflußt durch die Volksmeinung eines dämonenbevölkerten Elementes, das man von Zeit zu Zeit versöhnen mußte, das erhält eine eigene religiöse Weihe. Das profane Geschäft des Brunnenreinigens, von der männlichen Dorfjugend bereitwilligst übernommen, von Scherz und Lärm begleitet, gliedert sich klug und fein in das religiöse Leben der Dorfgemeinschaft ein und wird durch die Kirche, die Pflegerin des religiösen Lebens, erhalten, vertieft und vergeistigt. Wo anderwärts, wie etwa in Niederlauken, bei der Reinigung des Brandweihers oder der »Weed«, bei den Gängen nach dem »Pingstebörnche« in vielen Taunusorten, nur eine Veräußerlichung eintritt, die den Zerfall der Sitte zur Folge hat, nachdem ihre Zweckmäßigkeitsvoraussetzungen im Laufe der Zeit gefallen sind, da bildet hier das Herüberführen der Profansitte in den kirchlichen Brauch ein wertvolles Mittel zur Erhaltung einer alten, schönen Form, die zwar auch in ein Fest einmündet, aber doch eine höhere geistige Einstellung verrät als andere Brunnenfeste. Wenn da nach vollbrachter Brunnenreinigung ein Bursche, den Brunnensäbel in der Hand, von Haus zu Haus geht und Speck heischt, während andere Eier einsammeln und Gaben an Geld in Empfang nehmen, so läuft doch alles auf eine mehr oder weniger gute Esserei hinaus, bei der auch das Trinken nicht fehlen darf. Das Drum und Dran ist dasselbe wie bei jedem dörflichen Feste. Man muß dabei bedenken, daß es sich hier um Entspannungen handelt, für deren Stärke einem nicht so schwer körperlich Arbeitenden jedes Maß fehlt und deren Rhythmus ihm deshalb fremd, plump und ungeschlacht erscheint.

Durch Alter und Herkommen geregelte und schriftlich fixierte Satzungen regeln den Verband der rheinischen Brunnengesellschaften, die sowohl im Rheingau als auch weiter rheinabwärts zu beiden Seiten des Flusses, aber auch oben im Gebirge bis auf den heutigen Tag lebendig sind. Zwei jedes Jahr neu zu wählende »Brunnenmeister« sorgen für die Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung und die Regelung der festgesetzten Nachbardienste. Zu den Nachbardiensten rechnete man früher die Brunnenreinigung, die Instandsetzung der Feuerlöschgeräte und andere gemeinschaftliche Angelegenheiten. Heute beschränken sie sich meist auf Nachbarhilfe bei Sterbefällen, Hilfeleistung bei Feuers- und Wassersnot, bei Wahlen zur Erzielung der nötigen Übereinstimmung, bei Bittgesuchen, Instandsetzung der Lotten bei zugefrorenem Wasser usw. Jeder Bürger ist Nachbar und bezahlt bei seiner Aufnahme ein gewisses Nachbargeld. Junggesellen können erst mit 25 Jahren Nachbar werden. Die Jahresversammlungen gestalten sich zu Festen, in denen eine eigenartige Mischung von Ernst und Scherz ihren Ort hat.

Ähnliche festgesetzte genossenschaftliche Vereinigungen finden wir in der Märkerschaft des rheinischen Westerwaldes, wenn auch mit anderer Zwecksetzung und in den Formen ihrer Betätigung örtlich gebunden. Aber auch jede, noch so kleine dörfliche Siedelung, die weder dem modernen genossenschaftlichen Wesen in irgend einer Form sich angliederte, noch auf althergekommenen Satzungen beruhende Vereinigungen kennt, ist eine Schicksalsgemeinschaft, erfüllt von einem lebendigen Gemeinschaftsleben, das sich außer in den angeführten besonderen Fällen äußert in gemeinschaftlichem Tun überall da, wo der einzelne durch die Eigenart der Arbeit versagen muß. In den Wochenbesuchen, die die junge Mutter von den Nachbarn empfängt, in den Zusammenkünften zum Birnenschälen oder Latwergkochen, in den gemeinschaftlichen Arbeiten einer Dorfgemeinde, seien sie der Erhaltung eines Verkehrsweges, der Freimachung einer Straße von Schnee, der Aufforstung einer Waldstrecke oder sonstigen Dingen zugewandt, äußert sich der Geist der Gemeinschaft, der Schicksalsverbundenheit, begleitet den Menschen der dörflichen Siedelung von der Wiege bis zur Bahre, geht mit ihm in die gemeinschaftliche religiöse Übung und läßt auch den Weg zur letzten Ruhestätte als eine Angelegenheit der Gemeinschaft erscheinen. So sind Freude und Leid, Glück und Unglück innerhalb eines dörflichen Gemeinwesens nicht rein Äußerungen eines Einzelwesens, sondern werden gehalten durch die Gemeinschaft, in feste Formen gebunden durch eine Beteiligung aller schicksalhaft Verbundenen. Und in dieser Gemeinschaftsseele lebt und webt das Wertvollste, das dem nassauischen Volkscharakter eignet.