|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ria Volland, Die Wildweiberlei bei Diez a. d. Lahn.

Durch alle Jahrtausende seines Daseins ist es das Schicksal des menschlichen Geschlechtes, nicht frei werden zu können von den Fesseln, durch die es mit den natürlichen Verhältnissen seiner Umgebung verkettet ist, und mit jeder Errungenschaft der Technik, mit der es über die Natur Herr zu werden neue Hoffnung schöpft, wird es sich letzten Endes seiner Hilflosigkeit immer wieder neu bewußt. So bedeuten die »Fortschritte«, die Generationen aneinander heften, bedeutet die »Entwicklung«, wie wir die Abfolge der Erscheinungen nennen, eine lange Kette von Bemühungen, sich durch Überwindung der widrigen natürlichen Verhältnisse selbst zu behaupten und darüber hinaus die Natur dienstbar zu machen. Zu diesem Kampf gesellt sich die Auseinandersetzung der Menschen untereinander, die sich nach ihrer natürlichen Veranlagung schon innerhalb der kleinsten Gemeinschaft, der Familie, nicht, geschweige zwischen größeren Verbänden reibungslos vollzieht. Beide Momente, das Ringen mit der Natur und das der Menschen untereinander, vereinigen sich im Begriff des »Kampfes ums Dasein«, zu dem der Mensch seine stärkste Kraft aus dem Selbsterhaltungstrieb schöpft. Daraus erwächst ihm auch die Fähigkeit, sich Gerät und Waffe zu schaffen, mit denen Unterkunft und Lebensunterhalt, Wehr und Schutz gewonnen werden. Darüber hinaus aber ist ihm ein Etwas eingepflanzt – wir wissen nicht, woher es stammt, aber es ist von Uranfang an vorhanden –, das Verlangen und die Fähigkeit, über das rein Notwendige hinaus zu veredelter Form der Dinge zu gelangen, der Trieb, sie künstlerisch zu gestalten. Wie all diese Momente sich in Vor- und Frühzeit äußerten, das lassen die Bodenfunde der Jahrtausende auch aus dem Nassauer Lande uns erkennen.

Unweit außerhalb seiner Grenzen gibt es Fundplätze, die weit ältere Spuren menschlichen Daseins aufweisen als Nassau. So sind die entwicklungsgeschichtlichen Vorstufen, die der Mensch bis zu seiner bis jetzt ältesten Kultur im Lande durchlaufen hat, hier nicht zu verfolgen, und er tritt uns als schon recht weit entwickelter, der Sprache fähiger Typ entgegen, der sich von dem Menschen der jüngsten Erdperiode nicht mehr allzusehr unterscheidet.

Die drei nassauischen Fundstellen der älteren Steinzeit, die Steedener Höhlen, die Wildweiberlei bei Altendiez und der Brunnen von Lindenholzhausen, sind während der letzten Eiszeit vom Urmenschen aufgesucht worden. Gegen die Unbilden der Witterung, die wir uns ähnlich den klimatischen Verhältnissen des dem Polareis nahen Sibirien vorstellen müssen, gaben die Höhlen in den Kalkfelsen der Lahn besseren Schutz als Sturmschirme und Zelte, auch Zuflucht vor menschlichem und tierischem Feind. Die Lahn aber und ihre Seitenbäche und die umliegende Steppe lieferten Nahrung durch Fische und jagdbares Wild. Denn an den Feuerstellen, die wir finden, gesellen sich zu den Geräten die zur Markgewinnung aufgeschlagenen Knochen der Höhlenlöwen und -bären, der Wildpferde, Urrinder, Renntiere, Mammute und anderen Wildes. Waffen und Werkzeug sind, soweit aus vergänglichem Stoff wie Holz, natürlich längst verschwunden, doch Stein und Bein sind erhalten und liefern uns von Kulturstufe zu Kulturstufe immer zierlicher werdende scharfe Klingen aus heimischem und fremdem Stein, daneben Lanzenspitzen, Pfriemen und anderes Gerät aus Elfenbein und Knochen, zum Teil mit exaktem Zickzack- oder primitivem Gittermuster. Neben den roheren Erzeugnissen, die den spröderen heimischen Gesteinen, wie Kieselschiefer und Hornstein, wenigstens gebrauchsfertig abgerungen werden, sind denn doch viele andere, besonders solche aus Feuerstein, außerordentlich fein in der Form, in ihrer Art also schön gearbeitet. So haben wir hier wenigstens die Ansätze, die zu gleicher Zeit im Westen Europas zu jenen Kunstwerken der Malerei und Plastik geführt haben, die wir von hier aus fast neidvoll bewundern.

Heute noch nicht recht faßbare Vorgänge klimatischer oder auch geologischer Art haben das Ende der Eiszeit herbeigeführt. In langen Jahrtausenden hat sich damit allmählich das Landschaftsbild durch den Wechsel des Pflanzenkleides verändert, vor allem halten Wald und Getreide ihren Einzug. Doch ist die Vorstellung falsch, daß nun alles Land mit dichtem Urwald überzogen gewesen sei, sondern weite Strecken, die von dem in der Eiszeit entstandenen Löß bedeckt sind, waren zu allen Zeiten waldfrei und gaben dem Menschen die Möglichkeit des Ackerbaus und der Siedelung.

Das Zurückgehen des Eises hatte zunächst das Abwandern der Kälte gewöhnten Tiere und dann der Menschen, die ihrem Jagdwild nachzogen, zur Folge. Manche blieben freilich und gewöhnten sich langsam um. Über sie kamen wieder andere herein, die nach dem eisfrei werdenden Gebiet heranzogen, und so ist der Übergang zur Waldzeit eine Periode des Wechsels.

Der große von der Natur hervorgerufene Fortschritt war der Ackerbau, der zur erfolgreichen Bebauung des Bodens das Aufgeben des eiszeitlichen Nomadentums und Seßhaftwerden erforderte, und das stete Wohnen an einer Stelle hatte auch wieder kulturelle Errungenschaften zur Folge, vor allem die Möglichkeit, zerbrechliche Töpferware für dauernden Gebrauch herzustellen.

Stellen wir uns den Eiszeitmenschen über weite Strecken Landes ewig wandernd vor und war seine Kultur ebensoweit gleichartig, so grenzen sich nun in der jüngeren Steinzeit an Hand der Gefäß- und Steinbeilformen Kulturkreise ab, die von Haus aus größtenteils auch Völkerschaften oder Stämme voneinander scheiden. Auch im Grabritus, selbst nach der Lebensweise, die sich aus der Verschiedenheit des Charakters ihrer Fundorte – Waldland oder Ackerboden – erkennen läßt, sind sie zu trennen.

Ursprünglich saßen die »Pfahlbauer«, ihren natürlichen Schutz nutzend, in den größeren Strömen in Pfahlbauten und lebten von den Fischen des sie umgebenden Wassers und den Erträgnissen der Felder, die sie auf dem nächstliegenden Lande bestellten. Allmählich siedelte man auch auf das Festland über und umzog, die gewohnte Sicherheit nicht zu missen, die Dörfer mit Wall und Graben. Unregelmäßig lagen darin die Hütten zerstreut, deren Wohn- und Schlafteil der Wärme wegen in den Boden eingegraben war, während das Dach darauf aufstand. Unmengen zerbrochenen Geschirrs, unter dem tulpenförmige Becher in allen Größen vorherrschen, pflegen in der Grubenfüllung um die Herdstellen nebst aufgeschlagenen Knochen fast aller unserer heutigen Haustiere zu liegen und veranschaulichen uns oft genug, wie die Wohnstätten nach und nach vom Boden bis zum Rande vollgewohnt worden sind. So in Schierstein in der Ziegelei Dr. Peters.

Dieser Fundort weist auch die Kultur eines anderen Ackerbau treibenden Volkes auf, von dem wir allerdings vorerst noch nicht sicher wissen, ob es den Pfahlbauern vorausging oder sie ablöste. Es hat dieselben fruchtbaren Lößfelder bestellt und in ähnlichen Wohngruben gehaust wie jene. Aber in den Formen des Geschirrs und seiner Zierweise hat es ganz andere »Mode« gehabt. Es fehlt ihm der tulpenförmige Becher, seine Töpfe sind bauchig und tragen hohl geschwungenen Hals. Der Pfahlbauer liebte lederglatte, unverzierte Gefäße, der »Rössener«, wie wir den anderen nach einem Hauptfundort bei Merseburg nennen, schmückt sie mit eingestochenen und mit weißer Paste ausgelegten Verzierungen, die der Korbflechterei mit ihren mannigfaltigen Mustern entnommen sind. Nie haben wir bisher gleichzeitig benutzte Dinge beider Kulturen in einer Grube gefunden, auf ein Nebeneinanderwohnen und gegenseitiges Durchdringen beider Völker ist also auch nicht zu schließen.

Ein drittes und viertes Bauernvolk, die »Bandkeramiker«, sondern sich noch von jenen beiden ab durch bomben- und flaschenförmige Gefäße. Eingetiefte Linien, oft mit weißer oder roter Paste gefüllt, zieren die feineren Töpfe, während die groben nur Schnurösen und Griffwarzen aufweisen. Dies haben beide Völker gemeinsam. Aber bei dem einen grenzen bogenförmige Linien Bänder auf den Gefäßen ab, bei dem anderen winklige, und bei diesem sind die Bänder oft genug noch schraffiert und mit groben Stichen versehen. Von der mittleren Donau aus sind die Bandkeramiker bis in unsere Gegend gezogen und sind in Rheinhessen später als die Rössener, bei Marburg an der Lahn aber früher als diese eingetroffen, ohne daß wir für die Nassauer Lande bisher ein Urteil fällen können. Ihr Nachlaß ist bis jetzt zwischen Taunus und Main-Rhein, im Innern in Dauborn zutage getreten.

Alle die bisher genannten jüngersteinzeitlichen Völker hatten ihre dörflichen Siedelungen inmitten ihrer Lößfelder, und mitten drunter lagen auch ihre Gräber, oft im Boden der Häuser. So fand sich bei Wiesbaden ein liegender Hocker der Rössener Leute.

Weit seltener als die Funde der Ackerbauer sind die Reste zweier Kulturen, die wir an das Ende der jüngeren Steinzeit setzen müssen. Sie stammen, soweit es nicht Einzelfunde sind, bisher nie aus Wohnstätten, sondern aus Gräbern. Das ist wohl kein Zufall, sondern die Behausungen waren zu flüchtig angelegt, als daß sie dauernde Spuren hinterlassen hätten. Seßhaft scheinen diese Leute danach nicht gewesen zu sein, also auch nicht Ackerbauer. Dazu stimmt denn, daß uns ihre Hinterlassenschaft weniger in den Gebieten fruchtbaren Ackerbodens entgegentritt als an den Rändern des Waldgebirges und in der Nähe fischbarer Bäche und Flüsse. Sie sind also Jäger und Fischer gewesen, die je nach der Ergiebigkeit der Jagdgründe ihre Wohnsitze wechselten, wie einst der Urmensch.

Ein großer Grabhügel im Heberkies bei Wiesbaden lieferte Becher, deren Wandung in noch feuchtem Zustand durch Eindrücken von Schnur verziert ist, daneben eine bauchige Urne mit schmaler Standfläche, engem Ausguß und Schnuröfen. »Schnurkeramiker« nennen wir nach dem genannten Becher die Träger dieser Kultur. Als Steinbeile führen sie solche von facettierter Form. Sie sind schon Kupferbeilen nachgebildet, und damit rückt diese Kultur ganz an das Ende der jüngeren Steinzeit.

Sie ist nicht bodenständig, sondern aus NO, aus thüringischsächsischem Gebiet zugewandert und hat mit der Kultur der Glockenbecher oder Zonenkeramik im Kampf gestanden, in dem sie unterlag. Wie sich diese Vorgänge abgespielt haben, ist natürlich aus nassauischen Funden allein nicht, sondern nur aus größerem Zusammenhang zu ersehen. Da zeigt es sich denn, daß die Schnurkeramiker nicht über den Rhein nach Westen, wohl aber die Glockenbecherleute von Westen her weit über den Strom vorgestoßen sind.

Auch der Name der Zonenbecherkultur ist wieder einem technischen Moment entlehnt, denn das charakteristische Gefäß hat Glockenform und ist mit Zonen von eingeritzten Linien und Rädchenmustern verziert. Einen spitzen Nacken (das der Schneide gegenüberliegende Ende) zeigt das begleitende Steinbeil. Auch diese Kultur steht am Ende der jüngeren Steinzeit, aber ohne – im Gegensatz zu schnurkeramischen Formen – bei uns den Übergang zur Bronzezeit spüren zu lassen.

Im Wechsel von der älteren zur jüngeren Steinzeit waren es Vorgänge in der Natur, die letztlich die großen Umwälzungen in der menschlichen Kultur verursacht hatten. Eine Erfindung des Menschen hat es im Übergang von der Stein- zur Bronzezeit getan, die Nutzung des Metalls, das der neuen Epoche ihren Namen gegeben hat. Freilich ist es auch diesmal nicht ein jähes Abschneiden des Alten und unvermitteltes Anfangen des Neuen, sondern der Übergang hat sich allmählich vollzogen. Und wenn auch im Umschwung der Zeiten Verschiebungen von Völkern vorgekommen sind, so ist doch nie ein altes Volk so restlos ausgetilgt worden, daß es nicht in dem neu hinzutretenden durch allmähliche Verschmelzung einen wesentlichen Bestandteil ausgemacht hätte. So haben wir oben in der schnurkeramischen Kultur Steinbeile kennengelernt, die schon Kupferformen nachahmen, und wir finden in der Bronzezeit bauchige Gefäße, die noch die Form der schnurkeramischen haben.

Die Kunst, Kupfer und Zinn zu Bronze zu mischen, war in den südlichen Mittelmeerländern Jahrtausende früher als in Mittel- und Nordeuropa bekannt und ist um die Wende des 3. zum 2. Jahrtausend v. Chr. von dort hierher gebracht worden. Zunächst ahmte man in den Äxten noch die Formen der Steinbeile nach, aber bald fand man alle Möglichkeiten des Bronzegusses für Gerät und Schmuck heraus und entfaltete nun ein reiches Können in diesem Kunsthandwerk. Aus kurzen Dolchen wurden lange Schwerter mit eleganten Formen; einfach durchbohrte Nadeln, die ursprünglich durch einen gedrehten Faden am Gewand verschlungen waren, wurden im Laufe der Zeit zur federnden Sicherheitsnadel, der Fibel entwickelt; Anhänger aus Ketten und Scheiben, Armbergen aus langen Spiralen und breiten Bändern und viele andere Arten von Schmuck erhielten immer vollendetere Form.

Ein durch die Kenntnis des Metalls den steinzeitlichen Leuten weit überlegenes, kriegerisches Volk hat die neue Kultur in das Land gebracht. Ihre Grabhügel sind im Nassauer Land nur wenig gefunden, und im landwirtschaftlichen Gebiet des Löß sind ihre Reste selten. Mit Ackerbau haben sie sich also wenig befaßt, sondern die Feldarbeit den Bauernvölkern, die sie vorfanden und unterwarfen, überlassen.

Erst gegen Ende der Bronzezeit ändert sich das Bild. Weisen die früh- und mittelbronzezeitlichen Funde sehr viel Bronze und sehr wenig Töpferware auf, so wächst in der jüngsten Bronzezeit wieder die Masse des Geschirrs, die Bronze wird selten, und nun liegen die jetzt wieder zahlreichen Wohngruben gegenüber den steinzeitlichen räumlich nur wenig verschoben im alten Ackergebiet. Es scheint, daß die alteingesessene Bauernbevölkerung allmählich die eingedrungenen Herren aufgesogen und damit ihre Lebensweise wieder durchgesetzt hat. Freilich sind die Formen von Geschirr und Gerät ganz andere geworden. Alles steht unter der Einwirkung des Metalls, dessen dünne Wände, scharfe Kanten, Treibmodellierung und ziselierte Linienornamentik auf die Tonware übertragen sind. So war aus Altem und Neuem bis um 1000 v. Chr. wieder eine einheitliche Kultur und ein einheitliches Volk geworden, das seine Toten verbrannte und nicht mehr, wie in der mittleren Bronzezeit, in Grabhügeln, sondern in flachen Gräbern bestattete.

Da trat zu Beginn des letzten vorchristlichen Jahrtausends, in der beginnenden älteren Eisenzeit, neue Bewegung ein. Völkerdruck von Süden schob die eingesessene Bevölkerung aus dem Lößgebiet hinauf in das Gebirge, und nun wird es in Taunus und Westerwald lebendig. Neuhäusels befestigte Siedelung und die zahllosen Grabhügel, die sich den alten Straßen im Gebirge, besonders ihren Kreuzungen, anschließen und noch die gewohnte Brandbestattung enthalten, sind damals entstanden. Unweit davon, wo die lichten Täler mit ihren Wiesengründen Möglichkeit der Viehwirtschaft und wo Rodung im benachbarten Wald Gelegenheit zum Anbau wenigstens des nötigsten Getreides bot, müssen wir die Siedelungen suchen.

Mit den eben genannten Resten räumlich oft vereint tritt der Nachlaß eines Volkes zutage, das um die Mitte des Jahrtausends zum erstenmal in einer frühen Welle auftaucht, der Kelten oder Gallier. Ihre Kultur hat den nächsten Jahrhunderten der jüngeren Eisenzeit ein ausgesprochenes Gepräge gegeben. Im Gegensatz zu der etwas ärmlichen Bevölkerung der älteren Eisenzeit haben sie oft genug ihren Toten köstliche Stücke mit ins Grab gegeben, wie den Wendelring aus den Erdbacher Höhlen. Reichen Schmuck für Pferde, getriebene, gedrehte und gestanzte Scheiben, hat ein Händlerdepot bei Langenhain geliefert und zahlreiches Gerät und Waffen aus Eisen der Ringwall bei Rittershausen.

Die Kelten bergen in den Grabhügeln die Toten unverbrannt, im Gegensatz zu der Bevölkerung, die die Gallier im Lande vorfanden, und einmal (bei Hahnstätten) fand sich zwischen Gräbern beider Kulturen eines, in dem die Asche des Toten in einem sargförmigen Ausschnitt beigesetzt war. Die beiden Grabriten haben sich also gegenseitig beeinflußt, und so müssen beide Völker gleichzeitig nebeneinander gelebt haben. In dem schon genannten Neuhäusel dagegen lagen die Schichten beider Kulturen übereinander, einmal ein größeres jüngeres Gehöft über einem kleineren älteren.

Es war wohl wieder das neue, häufig vorkommende Metall, das den Kelten die Macht gab, sich über die weiten Strecken Europas, ja bis nach Kleinasien auszubreiten, und zu der technischen Ueberlegenheit gesellte sich eine kulturelle. Denn an der Südküste Galliens, vor allem durch Massilia (Marseille) strömten die Einflüsse hellenistischer Kultur herein und förderten die Gallier außerordentlich. Keltisch verarbeitet findet sich dies Gut in den Formen des 3. bis 2. Jahrhunderts, die in unserem Gebiet zutage treten: köstlicher Schmuck aus Bronze mit all seinen charakteristischen geschwungenen Schnörkeln, Import von westlich des Rheins zum Teil, zum Teil aber sicher auch im Lande gefertigt. Diese Gallier sind in ausgedehntem Maß Ackerbauer gewesen. Ihre dörflichen Siedelungen bedecken wieder die Lößflächen in auch heute noch bevorzugter Lage (z. B. Winkel, Wiesbaden). Kommt noch die Möglichkeit von Bergbau wie bei Braubach-Oberlahnstein hinzu, so ist ein gewisser Wohlstand der Niederlassungen zu erkennen. Aber auch in die Berge hinauf sind diese Gallier gegangen, wie die zahlreichen Hügelgräber, z.B. des Rheingaugebirges, zeigen.

Schon im 4. Jahrhundert scheint das nördliche Nassauer Land den Kelten verlorengegangen zu sein. Denn damals ist die genannte »Burg« von Rittershausen in Schutt und Asche gesunken, aller Wahrscheinlichkeit nach durch den größten Gegner, den die Gallier je außer den Römern gefunden, die Germanen. Vereinzelte frühe Vorstöße dieses Volkes weiter nach Süden, z.B. Hofheim i. T., sind ohne nachhaltige Wirkung verpufft. Erst allmählich ist es in das Rhein-Maingebiet vorgedrungen. Spätestens aber im Beginn des letzten vorchristlichen Jahrhunderts ist das ganze Nassauer Land in der Hand der Germanen.

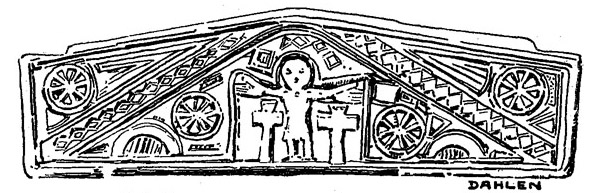

P. Dahlen, Karolingischer Türsturz aus Geisenheim.

Groß muß die Landnot gewesen sein, außerordentlich aber auch die Kraft, die ihre Scharen aus dem nordöstlichen Europa nach Süden und Westen trieb, bis die Römer ihnen westlich des Rheins Einhalt geboten. Dann schob sich der Schauplatz der Kämpfe auf das östliche Ufer des Stromes. Auch das Nassauer Gebiet hat seinen Anteil daran gehabt, wie in einem besonderen Abschnitt über die Ringwälle erzählt werden soll. Diese Burgen, die in den Gebirgen liegen, bilden neben den vorgelagerten Landstrichen mit ihren Dörfern und Brandgräbern die Hauptfundplätze ihres Nachlasses. Sehr überrascht uns dabei, daß entgegen der landläufigen, durch Tacitus hervorgerufenen Anschauung von undurchdringlichem Urwald und Sumpfgebiet weit in das Gebirge hinein das Land nach Ausweis der Ackerraine und Hüttenpodien in ausgedehnterem Maß als heute unter den Pflug genommen war.

Waren wir froh, für den Beginn der jüngeren Eisenzeit endlich einen Volksnamen erfassen zu können, so finden wir nun durch die antike Literatur auch die einzelner Stämme. Von Niederhessen her schoben sich die Chatten zu verschiedenen Zeiten verschieden weit in die Nassauer Lande herein. Bis sie von Drusus wieder abgedrängt wurden, reichten sie einmal bis in das nördliche Main-Rheinknie hinein. Hier ließen sie bei ihrem Abzug um Christi Geburt die Mattiaker (Mattiumleute, nach dem chattischen Hauptort Mattium in Niederhessen genannt) zurück, deren Gau in Wiesbaden seinen Vorort hatte. Ihnen waren hier am Rhein die Ubier vorausgegangen, deren Nachlaß im Gegensatz zu dem der Chatten und Mattiaker westlichen Kultureinfluß zeigt. Im Lahngebiet haben vielleicht Usipeter und Tenkterer gesessen, ohne daß wir sie bisher scharf erfassen können. Mit diesen Namen gewinnen wir ein viel persönlicheres Verhältnis zu den Kulturen ihrer Träger, als es in gänzlich namenloser Zeit möglich war. Fällt der künstlerische Wert ihres Kulturapparates gegen die Schätze ihres älteren nordischen Kulturgutes ab, so ringen uns doch die Germanen durch ihre kriegerischen und staatlichen Qualitäten (vgl. den Abschnitt über Ringwälle) hohe Achtung ab; selbst die Römer, ihre Feinde, haben dem oft Ausdruck verliehen. Und im Kampfe mit diesem Gegner sind die Germanen von Jahrhundert zu Jahrhundert gewachsen, bis sie in absoluter Überlegenheit sein Reich in Trümmer schlugen.

Seit die weitgehenden Pläne des Augustus, die Elbe zur Grenze des Reiches zu machen, durch die Schlacht im Teutoburger Walde hinfällig geworden waren, blieb im nassauischen Gebiet zunächst nur ein Ort, der für die Römer Bedeutung hatte: Wiesbaden, Aquae Mattiacorum. Die heißen Quellen und der »Brückenkopf Mainz« ließen die Römer diesen Streifen Landes nicht mehr aufgeben, und er wurde auch wieder gehalten, als nach dem Zusammenbruch der römischen Herrschaft rechts des Rheins der Strom von der Mitte des 3. nachchristlichen Jahrhunderts ab wieder die Reichsgrenze war. Wenn im ersten Jahrhundert, von 40-50, Hofheim i. T. besetzt wurde, so war dies nur eine Erweiterung des Brückenkopfes, die nicht von Dauer blieb. Erst der Chattenkrieg des Kaisers Domitian, 83 n. Chr., führte durch den Ausbau seiner Erfolge zu einer Grenze, die fast zwei Jahrhunderte das heutige Nassauer Land in zwei Teile zerschnitt.

Um das Neuwieder Becken mit seinem Lößland, die Silber- und Bleilager von Ems mit einzubegreifen, wurde der Limes über den Westerwald nach Ems geführt. Von hier aus sind militärische Gründe maßgebend gewesen. Die Grenze strebt nach dem Pohl bei Kemel, jenem beherrschenden Punkt im Taunus, von dem man die Lande nach Norden und Osten weit übersieht, und läuft dann auf der nördlichen Abdachung des höchsten Gebirgskammes über den hohen Taunus dem Nordrand der Wetterau zu. An der Grenzsperre haben Jahrhunderte gebaut, in engem Zusammenhang mit der Organisation des Grenzheeres, die sich den jeweils veränderten Verhältnissen sehr geschickt anpaßte. Hinter dem Limes dehnte sich zunächst noch eine militärische Zone aus. Dann kam das bürgerlich verwaltete Gebiet der civitates Mattiacorum und Taunensium, der Gaue um Wiesbaden und Nida, einem Ort, der zwischen Praunheim und Reddernheim bei Frankfurt a. M. lag.

Der Charakter dieser Städte, der natürlich auch auf die ländlichen Siedelungen abfärbte, war durchaus der provinzieller Niederlassungen an der Grenze des Reiches. Öffentliche, bisweilen auch private Bauten aus Stein zeugten von ihrer Wohlhabenheit, die auf dem Gewerbe und vor allem auf dem Grenzhandel beruhte. Neben wenigen wirklichen Römern, höheren Offizieren und einigen Kaufleuten, war die Bevölkerung einheimisch, d.h. ein Gemisch von Germanen und Kelten, zu denen noch die ausgedienten Soldaten verschiedener Herkunft kamen. Wiesbaden hatte durch seine warmen Quellen natürlich eine besondere Bedeutung, genoß sogar damals schon einen Ruf, der bis in des Reiches Hauptstadt reichte.

Das »flache Land« war großenteils an die Gutshöfe angesiedelter Kolonen verteilt, dazwischen lagen Dörfer der Ortsansässigen. Der Hausrat der provinzialen Gutsbesitzer war zwar »römisch«, d.h. in örtlichen Werkstätten in verwässerter römischer Form hergestellt, römisch frisiert auch ihre religiösen und geistigen Anschauungen, aber von der wirklich römischen Kultur des Südens waren die Leute doch sehr weit entfernt. Gleiche Erscheinungen beobachten wir unter entsprechenden Verhältnissen ja auch heute noch. Je weiter von der nächsten Stadt weg, desto stärker war natürlich der Einfluß der heimischen Bauernbevölkerung, wie es uns z.B. das Gemenge »römischer« und rein germanischer Funde in dem Landgut bei Bogel (Kreis St. Goarshausen) deutlich zeigt.

Etwa drei Generationen genoß das Grenzland ruhigen Friedens, schon vom Ende des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts an wurde er nicht unerheblich gestört. Die geringen Ausstrahlungen provinzialrömischer Kultur über die Reichsgrenze hinaus waren nicht imstande, die Völker außerhalb zu dauernder Ruhe zu erziehen, im Gegenteil reichten sie gerade dazu aus, sie militärisch zu den gefährlichsten Gegnern auszubilden. Andererseits sank aber auch der innere Halt des römischen Heeres mit dem des Staates mehr und mehr, so mußte schließlich ein allgemeinerer germanischer Angriff zum Erfolge führen. Um die Mitte des dritten Jahrhunderts ging das rechtsrheinische Land dem römischen Reich verloren. Gewiß versuchten vereinzelte energische Kaiser im Laufe der nächsten 150 Jahre noch hin und wieder, die alte Grenze wiederzugewinnen, und teilweise scheinen sie sogar den Limes wieder erreicht zu haben. Von Dauer aber waren diese Erfolge nicht. Schließlich wird man froh gewesen sein, den Rhein selbst wenigstens der lebensnotwendigen Schiffahrt zu erhalten. Noch Valentinian hat hart an dem rechten Ufer des Stromes Befestigungen angelegt (z. B. Burgus von Niederlahnstein), die nur diesen örtlichen Zweck verfolgen. Interessant ist nun, die kulturelle Hinterlassenschaft dieser späten »Römer« zu sehen, denn neben römischem Geschirr liegt in den Trümmern solches, das man allein gefunden eher für jüngereisenzeitlich halten würde. Die Leute dieses Strom- und Grenzschutzes waren also eine Milizart aus in dem Land angeworbenen Leuten, die von römischer Kultur so weit entfernt waren, wie die Marokkaner von der französischen.

Solchen Grenztruppen gegenüber, selbst wenn sie um 250 noch besser waren, hatten die germanischen Eroberer natürlich leichtes Spiel. Doch sind im einzelnen die Vorgänge dieser »Völkerwanderungszeit« noch schwer zu durchschauen, sogar hinsichtlich des archäologischen Nachlasses der Völker, die das Nord und Süd, West und Ost verbindende Land in jener Zeit durchzogen haben. Im südlichen Nassau sitzen im 3. Jahrhundert schon Alemannen, schwerlich über das Taunusgebirge hinaus nach Norden. Schon wie wir die gleichzeitigen Leute im Lahngebiet und Westerwald nennen sollen, wissen wir noch nicht. Im 5. Jahrhundert sind auch Burgunden den Main herunter gewandert und haben höchstwahrscheinlich in Gräbern von Wiesbaden Reste hinterlassen.

Erst mit dem Eindringen der Franken um 500 sehen wir wieder klarer. Bodenfunde und Ortsnamen lassen uns im Verein miteinander erkennen, wie in weitgehendem Maße sofort das alte römische Kulturland im Rhein-Maingebiet von den fränkischen Kriegern besiedelt wurde, im Innern des Landes aber zunächst nur die militärisch wichtigen Straßenübergänge über Täler und Bäche, vor allem die Lahn. Von hier aus greift dann die Siedelung erst nach und nach in die dazwischen liegenden Lande.

Diese Jahrhunderte beginnen erst allmählich das Dunkel zu lüften, das über ihnen schwebt. Die Gräber, deren Beigaben bis in die karolingische Zeit reichen – diese verschwinden unter dem Einfluß der Kirche –, geben uns gewiß einen Begriff von dem täglichen Gerät, im übrigen aber sind wir mit Ausnahme der siedelungsgeschichtlichen Schlüsse auf spätere Quellen angewiesen, die schriftlich in der karolingischen Epoche einsetzen.

L. v. Matuschka-Greiffenclau, Das graue Haus zu Winkel.

Besonders ist dies hinsichtlich des wichtigsten Kulturträgers zu bedauern, der auf jene Zeit gewirkt hat, der Kirche. Denn die Franken, die unser Gebiet in Besitz nahmen, waren ja seit Chlodewigs Sieg über die Alemannen Christen, wenn auch das Christentum nach dem offiziellen Übertritt erst nach und nach in dem Volke Boden faßte. Mehr und mehr fand aber doch durch seine Lehre und seinen Kult und schließlich sehr stark durch den Hof der karolingischen Kaiser auch der Faktor wieder Eingang in die Lande, der bis in die modernste Zeit hinein unsere Kultur beeinflußt hat, die Antike. Damit begann die Überwindung des Unheils, das die kriegerischen Ereignisse der Völkerwanderung in kultureller Hinsicht gebracht hatten. Aber grundlegend ist nun die Art, wie die Kultur des Südens im Lande wirkt, gegenüber der römischen Zeit geändert. Zwar haben schon die Franken des 5. Jahrhunderts von den späten Römern technische Fertigkeiten, wie Töpfern auf der Drehscheibe, Glasschmelzen und andere hand- und kunstgewerbliche Zweige übernommen, aber der antike Formenschatz dringt nicht mehr in die breite Masse, in der durchaus das hergebracht Germanische herrscht, sondern nur in eine gesellschaftliche Oberschicht, wird aber auch hier schon abgewandelt. Sehr deutlich empfindet man diesen Prozeß bei der verhältnismäßig spät wieder einsetzenden Steinarchitektur.

Richard Biringer, Höchst, Justinuskirche

Von Hause aus kannten die Franken nur Holz- und Fachwerkbau, und erst im 8. Jahrhundert beginnen sie wenigstens bei den hervorragenderen Gebäuden zum Steinbau überzugehen. Außer den Sitzen höherer Verwaltungsbeamter sind es vor allem die Kirchen, die aus den Holz- und Fachwerkdörfern durch ihren massiven Bau aus Stein herausragen. Von weltlichen Gebäuden steht in Lorch noch eine starke Mauer mit einem Portal im Erdgeschoß und mit drei Säulen einer Fensterarkade im ersten Obergeschoß. Auch das Graue Haus in Winkel gehört noch mit wesentlichen Teilen jener Zeit an.

Häufiger sind noch in Kirchen karolingische Reste nachweisbar. Urkundliche Überlieferung, Beobachtung des Mauerwerks, Maßverhältnisse und Architekturstücke vereinigen sich, uns ihre Zeitstellung erkennen zu lassen. So ist die Justinuskirche in höchst bald nach 826 errichtet, und spätere Jahrhunderte haben so wenig an dem Bau geändert, daß nicht nur der Grundriß – von ihm hat man im spätgotischen Chor neuerdings auch die Fundamente der karolingischen Apsiden gefunden –, sondern auch aufgehendes Mauerwerk hinreichend hoch erhalten ist, um seine dünnen, exakten Steinschichten mit einem derben Fugenstrich als charakteristisch erkennen zu lassen. Es ist der Typ der altchristlichen Kreuzbasilika, bei der sich mit äußerster Schlichtheit im äußeren Aufbau im Innern eine scharfe wagrechte Linienführung paart, die von allen Punkten aus den Gläubigen zum Hochaltar leitet.

Einfacher noch als die Justinuskirche in Höchst ist die des hl. Egidius in Mittelheim, wo unter Benutzung karolingischer Reste das 12. Jahrhundert ganz auf dem alten Grundriß eine Basilika erbaut hat. An ihr ließ sich unter Kontrolle von Höchst, Seligenstadt, Steinbach im Odenwald und Bierstadt ein karolingisches Fußmaß wiedergewinnen, das naturgemäß kein geringes Kriterium zur Beurteilung weiterer Kirchen bildet. Aus Geisenheim und Bierstadt – hier noch an Ort und Stelle – besitzen wir Türstürze, die durch ihre Verzierung ganz in Kerbschnittmanier aufs deutlichste verraten, daß sie in einer Zeit entstanden sind, in der die »Steinmetzen« zur Ornamentierung der Steine nur den altgewohnten Vorrat der Holzschnitzereien an den Fachwerkhäusern besaßen. Auch die Kapitale in Mittelheim haben zum Teil noch rechte Holzprofile, zum Teil aber Eierstäbe, die ihre antike Herkunft gerade noch fühlen lassen.

Welche Steinarchitektur muß aber schon damals im Lande gewesen sein, wenn wir auf verhältnismäßig engem Raum außer in den genannten Orten auch im Kloster Eberbach und Östrich, an der Lahn in Limburg und Dietkirchen solche Reste haben. Was uns die Kirche aus religiösen Gründen in den Gräbern seit dieser Zeit an Beigaben genommen hat, gibt sie uns an Architektur über der Erde wieder.

Mit der Konsolidierung des fränkischen Staates unter den Karolingern und seiner Expansion nach Osten und mit der damit verbundenen Kolonisation und Kultivierung durch den Staat in engster Verknüpfung mit der Kirche sind nach den Stürmen der Völkerwanderungszeit für die Länder am Rhein und so auch für die Nassauer Lande endlich wieder Verhältnisse entstanden, die eine stetere Entwicklung und Entfaltung auch in kulturellen Dingen gewährleisteten. Und gleich dieser Anfang, die Zeit Karls des Großen und seiner Erben, war eine der Höhen im Wandel der Geschichte, die zu erklimmen das Schicksal dem deutschen Volk nur in Abständen von Jahrhunderten vergönnt.