|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

W. Mulot, Rabenscheid.

Seltsamerweise hat ein Himmelsstrich, der heute noch auf weite Strecken sich im Paradieseszustand der Natur zu befinden scheint, uns ein Denkmal der Uranfänge aller Menschenkunst bewahrt. Wenige Jahre liegt es zurück, da fand man unter den Ausgrabungen der »Wildscheuer«, der bei Steeden an der Lahn gelegenen großen Felsenhöhle, einen kleinen Gegenstand, der einer aus Stein gebildeten Perle gleicht. Diese Entdeckung bedeutet nichts weniger, als daß wir in der unscheinbaren Steinperle, die sich unter den Knochenresten bepelzter Urelefanten verbarg, einen Schmuckgegenstand des Diluvialmenschen besitzen – eines der ersten Kunstgebilde der Menschheit.

Jahrmillionen hat es gedauert, bis die westerwälder Erde jenes Juwel der Menschheitsentwicklung aus der Tiefe heraufreichte, als wenn sie die schöpferische Phantasie endlich auf ihre verborgenen künstlerischen Inhalte hätte hinweisen wollen. Das Kunstgewerbe, das den freien Künsten immer vorauszugehen pflegt, hat die Mahnung auch hier zuerst verstanden; denn ihm hatte die Natur zugleich das Material zugetragen: goldnen, scharlachfarbnen, seidengrauen Edelton legte sie ihm auf die Töpferscheibe, die schon in keltischen Zeiten die bildsame Erde zu Steinzeuggefäßen geformt haben mochte.

Mehr als gutes Handwerk waren im allgemeinen auch die mittelalterlichen Wandmalereien nicht, von denen uns in mancher einheimischen Kirche noch Spuren erhalten sind. Der eigentlichen Malkunst aber hat sich der Westerwald erst im 20. Jahrhundert zu erschließen begonnen. Zwar haben westerwälder Persönlichkeiten (vor allem die Oranier) schon im 16. und 17. Fahrhundert dem Porträtmaler gesessen, und die Heldengestalt Wilhelms des Schweigers lebt in Rubensscher Apotheose fort. Allein mit dem Westerwalde haben jene, meist nur geschichtlich noch interessierenden Stücke – einige Landschaften derselben Zeit mit einbegriffen – wenig zu tun. Nur das Genie des Nutzens läßt sich vielleicht in höherem Maße, als es bisher geschehen ist, für den Westerwald in Anspruch nehmen, insofern, als das beispiellose Temperament und das titanische Kraftmaß dieses Großen sich unschwer in psycho-physiologische Beziehung setzen lassen zu dem heroischen Schicksal seiner geprüften Eltern, deren in der Gefangenschaft zu Dillenburg und Siegen eingekerkerte, aber von den Eutern des derben Bauernlandes heimlich erhaltene Lebensgeister bei dem Sohne wieder als die überschäumende Lebensfreude hervorbrechen mochten, die seine Kunst kennzeichnet.

Aber wie die Romantik überhaupt erst die Landschaft entdeckte, so hat sie den Maler auch erst westerwaldreif gemacht. Allerdings haben Künstler wie Jakob Becker und Jakob Dielmann, die in den ersten Zeiten der Düsseldorfer Schule ihre Studienfahrten in den Westerwald richteten und sich dort ihre Modelle und landschaftlichen Hintergründe holten zu genrehaften Bildern wie »Der erschlagene Schäfer«, »Das Gewitter«, »Der Kirchgang«, »Die Heimkehr von der Ernte« oder was der wohlbekannten Motive mehr sein mögen, nach der idealisierenden Richtung der Zeit und bei der Verrufenheit des Westerwaldes die örtlichen Anklänge möglichst verwischt, so daß es heute nur dem Kenner gelingt, den Anteil des Westerwaldes an diesen Idyllen festzustellen.

Obwohl derselben Schule angehörig, hat Ludwig Knaus in einigen Skizzen, wie dem »Waterlooinvaliden« und der »Bäuerin von Rennerod«, wenigstens Ahnenformen des Westerwälder Personentypus geschaffen.

Doch ist der Maler noch nicht erstanden, der – wie Thoma den Taunus oder Volkmann die Eifel – den Westerwald zu erfassen vermochte mit seinen sich ins Unendliche verlierenden Straßen, seinen in die Waldbuchten hineingrünenden Wiesengründen, seinen flach über die Bäche sich spannenden Steinbrücken, seinen auf der Grenze des Horizonts nebelnden Tannenwänden, seinen wetterkrummen Bäumen – der Maler, der die Wolkenflüge und den Farbenhauch, die ungreifbaren Stimmungen des Höhengeheimnisses, die Atembewegung und die Seele des Landes erschlossen hätte. Die Pastelle Johannes Manskopf's kommen diesem Ideal noch immer am nächsten.

Als Vertreter des Schrifttums unsres Gebietes ist lange Zeit nur Riehl angesehen worden, der in seinem »Land der armen Leute« und einigen seiner kulturhistorischen Novellen wie etwa »Gräfin Ursula« oder »Werke der Barmherzigkeit« von westerwälder Volkstum und Landschaft allerdings ein klassisches Bild entworfen hat.

Aber auch der Zeugen des dichtenden Volksgeistes sind viele bei dem in hartem Kampf mit langen Wintern ringenden Bauerngeschlecht, über das die Nebelharfe der Höheneinsamkeit seit urdenklicher Zeit ihre Klänge hinweht.

Und man braucht nur den Reichtum an natürlichen Sagenmotiven zu überschauen, den eine über vulkanische Hochebenen sich erstreckende elementare Landschaft der Phantasie von jeher darbot, um zu begreifen, wie weit die Wurzeln der heimischen Volksdichtung zurückreichen.

Auch ist die Limburger Chronik, die uns mit der ganzen Ritterschaft von Dehrn, Molsberg, Runkel, Staffel, mit ihren Fehden und Burgbauten bekannt macht, zum guten Teil eine Westerwälder Chronik.

Wenn man dagegen treffliche Gelehrte der im Jahre 1584 in Herborn errichteten Hohen Schule als das »Dichtersiebengestirn« Nassaus gelten lassen will, so handelt es sich jedenfalls um Sterne letzter Größe. Denn was Johann Pincier diesem Ruhm eintrug, war eine Anatomie des Menschen in lateinischen Versen, und die »Sphinx philosophica« des Professors Johann Heidfeld aus Bergebersbach verdient höchstens als Quelle alter deutscher Sprichwörter und Rätsel Beachtung.

Nur kulturhistorischen Wert kann schließlich die Jungfrauenordnung von Driedorf beanspruchen, einer jener in Reimversen geschriebenen Rechts- und Sittenspiegel, die schon Reinhard von Westerburg zwangen, ein rauhes Lied, das vor der Zensur der »Jungfrau« nicht bestand, »der frouwen zu bessern«.

Der Name eines Ausländers, des Herrn von Aldegonde, ist an die Schöpfung des Nationalliedes von »Wilhelmus von Nassouwe« geknüpft, den in Dillenburg geborenen Befreier der Niederlande, durch dessen Person auch Goethes »Egmont« mit dem Westerwalde verbunden ist und von dessen Sohn Moritz von Oranien der Ausspruch herrührt, den sich nach ihm auch Graf Melander von Holzappel zu eigen machte: »Ich bin ein Deutscher und noch dazu ein Westerwälder, was soviel als zwei Deutsche gilt.« Die Kirchenbücher von Höchstenbach sind es, die das Andenken an einen anderen Freiheitskämpfer des Westerwaldes bewahren: den ehemaligen Studenten der Herborner Universität und späteren Wildschützen Balzer von Flammersfeld, den Helden des einzigen eigentlichen Westerwälder Romanes, der C. Spielmann zum Verfasser hat – wenn man nicht Goethes »Werther« hierher zählen will, dessen Kolorit freilich wenig davon erkennen läßt, daß er zum größten Teil auf westerwälder Erde spielt.

Eine Westerwälderin im eigentlichen Sinne aber ist die in Hachenburg geborene und in Altstadt begrabene Albertine von Grün, deren Herzensbeziehung zu dem Kraftgenie Friedr. Maxim. Klinger von Alfred Bock in einer nach ihr benannten anmutigen Novelle behandelt ist. Ihre Briefe beanspruchen freilich mehr Interesse als ihre Gedichte und Novellen, wenn sich auch eine reichbegabte Frauenseele in allen ihren schriftstellerischen Versuchen ausspricht. Doch ist die sonstige poetische, Memoiren- und Novellenliteratur des Westerwaldes ungleich bedeutender. Da ist von Brentano die ergreifende »Chronika des fahrenden Schülers Johannes Laurenburger von Polsnich an der Lahn«, des Sohnes der schönen »Laurenburger Els« und des Ritters Hans von der Laurenburg, die dem Kloster Arnstein gegenüberliegt. Da ist das Lied von dem »Wirtshaus an der Lahn«, in dem Dausenau verewigt zu sein beansprucht; ist das Lied »Es liegt eine Krone im grünen Rhein«, dessen Text- und Tondichter Hill und Dippel beide Limburger waren; ist W. O. von Horn mit seiner Erzählung von den »Elsern«, dem Dorf der Harfenmädchen, Seiltänzer und wandernden Musikanten und Wolfgang Müller von Königswinter mit seiner »Fahrt durchs Lahntal«.

Von der modernen Literatur wird an andrer Stelle die Rede sein. Es ist bezeichnend für einen Landesteil, in dem die Beschäftigung mit geistigen Werten noch nicht über das Stadium lokalgeschichtlicher Interessen hinausgekommen ist, daß man sich bei dem Ausspruche von Riehl, im Westerwalde gäbe es keine Kunst, bislang beruhigt hat, obwohl dieses Urteil noch ungerechtfertigter erscheint, wenn wir unsere Betrachtung von Schrifttum und Malerei auf die übrigen Kunstgebiete ausdehnen. Es wäre auch verwunderlich, wenn die Kunst nicht sogar sehr frühe Eingang gefunden hätte in einem Lande, wo schon im vierten Jahrhundert Lubentius des Christentum predigte, wo die Burgen mächtiger Rittergeschlechter alle Berghöhen krönten und ein Netz von großen Verkehrsstraßen den kulturellen Beruf erfüllte, der heute auf große Eisenbahnlinien übergegangen ist. Der Westerwald war nämlich, ehe seine Bäume die Dillenburger Eisenhütten heizten oder als oranische Schiffe zur Befreiung der Niederlande hinausschwammen, wirklich ein Waldgebirge, das die Bildung stattlicher Gemeinwesen in anderem Maße ermöglichte als in späterer Zeit, wo wegen des Regens und des Windes der kahlgeholzten und versumpften Hochfläche allenthalben Dörfer zu Wüstungen wurden.

Tatsächlich spiegelt sich die baugeschichtliche Entwicklung Deutschlands hier in glänzenden Beispielen der herrschenden Kunstrichtungen wider. Die romanische Kunst ist allerdings diejenige, die von dem Lande am entschiedensten Besitz ergriffen hat und bodenständig geworden ist, weil sie wie kein anderer Stil sich Volksempfinden und Landschaft einfügte. Wenn auch auf die Kirche von Dietkirchen als einen der hervorragendsten Bauten dieser Art besonders hingewiesen werden muß, so sind doch fast bei allen Kirchen und Kapellen des Gebietes romanische Bestandteile aus dem 10. bis 13. Jahrhundert nachweisbar, ob es sich um bedeutendere Bauten handelt, wie bei den Basiliken von Haiger, Herborn und Gemünden, oder ob kleine und kleinste Kirchlein in Betracht kommen, die aus gewöhnlichen Bruchsteinen in einfacher Handwerkerkunst hingestellt wurden, aber gerade vielleicht deswegen so organisch aus der Umgebung herauswachsen, daß sie, wie die Kapelle in Langenhahn oder die Kirchen zu Altstadt und Salz, noch heute die entzückenden Wahrzeichen ihrer Gegend sind. Oft verleihen ihre starken Portaltürme der ganzen Silhouette ihres um den Berg gelagerten Dorfes das Ansehen einer befestigten mittelalterlichen Stadt. Oft – wie in Kroppach, Meudt oder Daubhausen – stehen sie festungsartig zwischen der Schildwacht ihrer mistelbesetzten Linden und erinnern mit ihrem scheinbar zum Ausguck bestimmten, an den Kanten bastionartig gerundeten Galerietürmen – gleich der zinnenbekrönten Kirche der Normandie, der Flämen oder des Early-English – an die Zeit, wo das Gotteshaus in Kriegsnöten wirklich eine »feste Burg« war. Wir meinen noch die ganze Kastellanlage wahrzunehmen, wie sie bei vielen bayrischen Kirchen und Friedhöfen erhalten ist, wenn wir vor dem wuchtigen Pylonenturm der Kirche von Rabenscheid stehen oder in den eigentümlichen Kreis eintreten, der die alte Kirche von Höhn umzirkt. In weitem Bogen umzieht uns eine Umwallung, die ein Teil der alten Befestigungsmauer sein mag, von einem Kral von Bauernhütten außerhalb umschlossen, die mit grünen Moosdächern darüber hereinschauen, während innerhalb der Umfassungsmauer eingesunkene Steinkreuze wie ein keltischer Dolmenring den dritten Kreis um die Kirche ziehen, die sich mit ihrem romanischen Turme, mit den Pultdächern ihrer Seitenschiffe und dem dunkel in einen massiven Strebepfeiler hineinführenden Eingangstore als Bollwerk aus der Mitte erhebt.

Es ist zweifellos, daß die beiden mächtigen Lehnsherren des Westerwaldes: Trier, von dem die Christianisierung des Gebietes ausging, und Köln, der Mittelpunkt des damaligen Kunstlebens, mit ihren großen Vorbildern rheinischen Basilikenbaues den romanischen Stil in die Westerwaldberge verpflanzten, wo ihm durch die heimische Eigenart der Boden förmlich bereitet war. Der Einfluß dieser Kunstzentren, zu denen auch Mainz trat, blieb während des ganzen Mittelalters für das Westerwaldgebiet bestimmend. Wenn manche Kirchenbauten geradezu den Kölner Typus aufweisen, so läßt sich im allgemeinen doch beobachten, daß die romanische Form sich mit dem einheimischen Wesen durchaus zu einer bäuerlichen Spielart dieses Stiles verband, die ebenso wie das Fachwerkhaus auch unter der Herrschaft neuer Kunstströmungen sich erhielt. Man ist versucht, fast an eine Massenverbreitung romanischer Plastik zu denken, wenn man das edele steinerne Taufbecken von Dietkirchen in Hachenburg, Altstadt und vielen Kirchen der Sieggegend wiederfindet. Der auffallendste Beweis für den durchgehends romanischen Charakter des westerwälder Kirchenstils liegt aber in der ungemein weiten Verbreitung der Wandmalerei, die sich naturgemäß nur da auszuleben vermag, wo die Flächen noch nicht durch gotische Ausgestaltung der Architektur beschränkt sind. So weisen die Kirchen von Erdbach, Altstadt, Dausenau, Haiger und Montabaur Gemälde jener Art von einfacher Umrißzeichnung und schlichter Kolorierung im Charakter des 14. und 15. Jahrhunderts auf.

Den Schenkungen reicher Rittergeschlechter ist es zu verdanken, daß die kirchliche Bautätigkeit bis ins 15. Jahrhundert nicht aussetzte. So stiftete Reinhard von Westerburg die Kirche von Gemünden; so stifteten die Grafen von Sayn außer Marienstatt eine ganze Anzahl Klöster, Kirchen und Kapellen; und da die zahlreiche Kleinritterschaft des Westerwaldes dieses Beispiel durch Stiftung kirchlicher Gegenstände nachahmte, so wurde selbst unbedeutenden Kirchen oft eine so unverhältnismäßig reiche Ausschmückung zuteil, daß z. B. das kleine Kirchlein zu Altstadt Altäre genug hatte, um einen hohen Chor mit zehn Geistlichen darin zu feiern. Wir finden Gnadenbilder, unter denen z. B. die dem 14. Jahrhundert angehörige Holzskulptur der Maria mit dem stehenden Jesusknaben in der Liebfrauenkirche zu Westerburg hervorragt; finden Bildstöcke mit plastischem Schmuck in der Art der Darstellung im Tempel in einem Heiligenhäuschen in Hadamar, einer wunderbar geschlossenen und doch ganz frei und höchst individuell behandelten Holzbildgruppe voll ruhiger Bewegung, bei der es ein Genuß ist, dem künstlerischen Gedanken nachzugehen; und finden in Grenzhausener Steingut ausgeführte Haustabernakel und Taufstühle, wie die bemalte Holzschnitzarbeit dieser Art aus Merenberg, die das Landesmuseum zu Wiesbaden besitzt.

An Glasmalereien besitzt der Westerwald Meisterwerke, die einen eigenen Darsteller erforderten. In der kostbaren Sammlung, die der Freiherr vom Stein in seinem Schlosse zu Nassau zusammentrug (und die mit dem Freiherrlich vom Steinschen Besitze der Gräfin von der Groben zugefallen ist), befinden sich außer Glasbildern aus der Kirche von Dausenau auch zwei romanische Glasgemälde von hoher Schönheit und eigenartiger Darstellung. Während das Jessefenster nämlich die Abstammung Christi von Isai, David und Salomo bei drei übereinanderstehenden Figurenfeldern abweichend von deutschen, nach dem Vorbild englischer und französischer Denkmäler veranschaulicht, steht das Mosesfenster, das den Völkerhirten von säugenden Lämmern umgeben am brennenden Dornbusch, vor dem blühenden Stabe Arons und mit den Gesetzestafeln auf dem Sinai liebevoll darstellt, insofern einzigartig da, als der ausführende Glasmaler Gerlachus seine meisterhaft gezeichnete Gestalt auf dem Gemälde anbringt, obwohl auf alten Fenstern sonst nur Donatorenbilder bekannt sind. Wie verbreitet vortreffliche Glasgemälde aber allenthalben hier waren, veranschaulicht die Schloßkapelle zu Westerburg, deren Fenster aus Bilderscheiben der Kirche zu Willmenrod und vieler anderer kleiner Gotteshäuser der Umgegend zusammengesetzt sind und namentlich in den romanisch gehaltenen Motiven durch Farbenpracht auffallen.

Außer Altarbildern und Kirchenfenstern, bei denen es sich meist um Werke rheinischer Kunstschulen handelt, mit denen sich der reichere Donator naturgemäß größeren Glanz verlieh als mit primitiven einheimischen Arbeiten, gab es aber auch hier – neben dem früh geübten berühmten Steinzeugkunstgewerbe – bodenständige Techniken, und die Glocken mit der Inschrift »alle boze weder vertriben ich, dielmann von hachenborg gos mich« hatten einen guten Klang. Auch die heutige Glockengießerei in Sinn ist kein Zufall in einem Lande, wo die Basaltsäulen in der Erde klingen. Ebenso mußte in den Bergen, die schon im 16. Jahrhundert von saynschen und oranischen Eisenhämmern widerhallten, die Gußplastik zu der Blüte gelangen, die sich in der ritterbildgeschmückten Grabplatte des Barthram von Haldnickhausen zu Lüzelauen in der Kirche von Kroppach und derjenigen des Johann von Seelbach in Marienstatt sowie in zahlreich verbreiteten Reliefofenplatten ausspricht, die zuletzt in dem Schablonenbetriebe der Christianshütte zu Schuppach alle mit einer Darstellung der Hochzeit zu Kana, häufiger noch des verlorenen Sohnes versehen und darnach benannt wurden. Eine der künstlerischsten schmückt das Rathaus in Hadamar, während das Kloster Marienstatt in der Grabplatte für den Chorherrn Joh. Pithan das für Deutschland seltene Beispiel einer noch mit beweglichen Stempeln geformten Bildplatte besitzt.

In demselben buchstäblichen Sinne bodenständig ist die Holzschnitzerei; und in einer Gegend, wo man so viel Holz verbrauchte, daß eine »hochwohlweise« landesherrliche Verordnung »zur Vermeidung übermäßigen Bauholzes« die Errichtung neuer Fachwerkhäuser auf dem Lande verbot, befremdet es nicht, wie Rosen im Kartoffelacker allenthalben liebliche Schnitzbildlein unter dem nüchternen Inventar der Dorfkirchen zu finden. Daß Balkenwerk und Holzfüllung des Fachwerkhauses, Tür und Fensterrahmen, Standuhr und Schrank, Bett und Truhe geschnitzt wurden, versteht sich von selbst; und vom gotischen Milchschrank mit seinen alten Punktierornamenten bis zur blumigen Rokokokommode hat das Schnitzmesser des bäuerlichen Kunsthandwerks nie geruht. –

Trauernd sitzt die Kunst vor den gebrochenen Ritterburgen des Westerwaldes. Denn seitdem mit der neuen Kriegsverfassung des 16. Jahrhunderts die Bedeutung des Adels zunichte geworden, fand sie nur dort Gunst und Heimstätte, wo blühende Gemeinwesen dem Geiste der neuen Zeit die Tore öffneten. Die Epoche kunstvoller Profanbauten beginnt, die in dem Rathause zu Hadamar und vielen dortigen Privatbauten, in der »Krone« zu Hachenburg und in dem ganzen Stadtbilde von Herborn ihre Denkmale hinterlassen hat und sich dem zum Ganzen rundet, der in dem Wilhelmsturme zu Dillenburg, in Schloß Friedewalt oder in dem Landesmuseum zu Wiesbaden ihren Spuren nachgeht ...

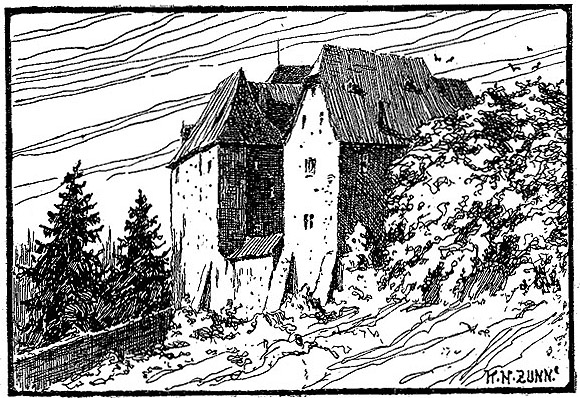

K. H. Zunn, Schloß Westerburg.

Wer aber die Lichtfülle der Welt auch im blinkenden Tautropfen zu sehen imstande ist, der erkennt in dem Idyll, wie die Türmchen der Dorfkirchen aus mauerpfefferüberblühten Moosdächern hervorragen; wie die Kirchhöfe, deren friedliche Blumenwildnis eine grasende Kuh nicht entheiligen würde, an Waldabhängen liegen; wie die kleinen Steinbrücken von Tännchen flankiert den flachen Bach überspannen; wie das Heiligenhäuschen überm wogenden Kornfeld schwebt und das Wetterkreuz aus der Lavaheide starrt, daß die schöpferischen Kräfte auch in der dörflichen Hütte nicht erstorben und die Geister der Träume aus den einsamen Sitzen ihrer Heideblöcke am Werke sind, zu weben und zu weben ...

Freilich derjenige, der den schiffsbelebten Strom in breitem Bette dahingleiten sieht, denkt nicht, daß droben im Gebirge die kleinen Quellbäche es sind, denen er seine Kraft verdankt – und doch sind Heldengestalten wie Wilhelm von Oranien, der Freiherr vom Stein und Reinhard von Westerburg aus dem Westerwalde hervorgegangen.

Von hier – durch Heinrich den Großen von Sayn, der dem Treiben Konrads von Marburg ein Ziel setzte – ist eine der ersten mutigen Taten gegen die Ketzergerichte ausgegangen. Hier, wo es in manchen Gebieten nie unfreie Bauern gab, ist Graf Johann zu Dillenburg mit der Aufhebung der Leibeigenschaft, dem Verbot der Hexenverbrennungen, dem Schutze der Wissenschaften vorangegangen. Hier liegen die kleinen Anfänge Peter Eppelmanns, jenes Grafen Melander von Holzappel, der als Feldmarschall über das gesamte kaiserliche Heer die letzten Siegeskränze des Dreißigjährigen Krieges an die kaiserlichen Fahnen heftete. Und ohne den führenden Geist Wilhelms von Oranien wäre die Freiheit der Niederlande nicht erkämpft worden. Mit Recht sagt daher Heyn in seinem grundlegenden Buche »Der Westerwald und seine Bewohner«, der Westerwald sei seinen Nachbarn in der Kultur vielleicht um Jahrhunderte voraus gewesen.

Daß dieses Wort auch für die ästhetische Kultur seine Berechtigung hat, scheint ein feiner, echt deutscher Zeug aus dem mittelalterlichen Rechtsleben von Driedorf bestätigen zu wollen, der Stadt, die als wichtiger Kreuzungspunkt der Köln-Frankfurter, Köln-Leipziger und Rheinstraße beständig von Raubrittern (darunter auch einmal von Goetz von Berlichingen) umlauert war. Inmitten dieser Räuber entschied, wenn Sitte und Sittsamkeit verletzt worden waren, nicht das Recht, sondern es kam vom Schlosse und trat in die Gerichtsversammlung feierlich eine schöne Jungfrau, die zur Richterin ernannt wurde, und – die Schönheit richtete.