|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Zeitalter der Hohenstaufen bedeutet die Blüte der deutschen Kunst des Mittelalters und hat auch im Bereich unserer nassauischen Heimat kirchliche Baudenkmäler von hohem Rang hinterlassen. In der geschichtlichen Sonderentwicklung unseres Landes liegt es begründet, daß die zweite Blüte deutscher Kunst, in der Zeit des Humanismus und der Reformation, wohl bedeutende Bildhauerarbeiten, wenigstens in dem ehemals kurmainzischen Gebiet, aber keine hervorragenden Bauten und keine Erzeugnisse bodenständiger Malerei hervorgebracht hat. Unter stärkerer Anlehnung an die Formen bildender Kunst des Auslandes hat schließlich deutsches Barock des 18. Jahrhunderts kleine, aber anmutige Residenzen nassauischer Fürsten geschaffen.

Ungemein malerisch eingebettet in romantische Waldtäler liegen Eberbach im Rheingau, Marienstatt an der Nister in des hohen Westerwaldes »Kroppacher Schweiz« und Arnstein, dieses etwas erhöht auf einem Hügel, der dem Dörsbach des engen und vielgewundenen »Jammertals« eben noch den Eintritt in die Lahn verriegeln zu wollen scheint. Alle drei heute noch fast unveränderte Bilder tiefsten Klosterfriedens, wie in den Tagen der Staufen, dem Zeitalter ihrer Gründung. Es ist dasselbe, das uns zu seinem Beginn die ersten großen romanischen Gewölbebauten in den unserer Heimat benachbarten Domen am Rhein in Speier, Mainz und Worms geschenkt hat, während an seinem Ende schon gotische Bauweise aus dem Westen her ihren siegreichen Einzug hält. In dem königlichen Dom zu Limburg an der Lahn, der Perle aller Baukunst in Nassau, erscheinen klar und entschieden die ersten Sprossen der neuen nordfranzösischen Art in glücklichster Vermählung mit der alten romanischen Grundlage. In Marienstatt, der jüngsten dieser vier Kirchen, zeigen sich noch mehr Einflüsse französischer Gotik in etwas rauherer Behandlung. Es ist nicht von ungefähr, daß sich diesen zwei Beispielen aus der in Deutschland so kurzen frühgotischen Epoche in Nassau zwei andere unweit unserer Grenze zugesellen: der Chor von Heisterbach und die Marienkirche in Gelnhausen.

In jener Zeit schweren Ringens zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt waren nicht mehr die Kaiser und die Bischöfe die Bauherren, sondern es treten als solche die Mönchsorden am stärksten hervor, und zwar jetzt mit den treibenden Kräften ihrer großen Reformbestrebungen. Es sind nicht mehr die vornehm ruhigen, kulturfreundlichen Benediktiner, es ist die neue Kerntruppe der Zisterzienser und Prämonstratenser in ihrem zunächst rücksichtslos schroffen Kampf gegen die Welt, deren Loslösung aus den Fesseln kirchlicher Gewalt man langsam, aber unaufhaltsam sich vorbereiten sieht. Das Ziel der klerikalen Gegenwirkung ist Ausrottung alles Weltlichen, mindestens innerhalb der Kirche, die zu vermönchen ist. Beherrschung der Gewissen gilt ihnen mehr als Erziehung des Volkes zu weltlichem Fortschritt im Ackerbau und im Gewerbe, in Kunst und Wissenschaft. So scheinen sie aus tief religiös-kirchlichen Gründen kunstfeindlich und haben doch einen neuen, eben ihren Zielen entsprechenden, großzügig herben Baustil geschaffen.

Ein gutes Beispiel dieses neuen mönchisch-asketischen Stils ist – neben Maulbronn – unser Eberbach bei Eltville am Rhein, wie jenes eine Gründung der Zisterzienser 1131. Aber nicht mehr wie dort ist die Klosterkirche eine flachgedeckte Pfeilerbasilika, sondern (nicht aus Konzession an größeren Formenreichtum, vielmehr nur aus Nützlichkeitsgründen) ein Gewölbebau, 1186 geweiht und wohl auch vollendet. Vorbild ist das deutsche, gebundene romanische System, nur daß die den Pfeilern vorgelegten rechteckigen Glieder, die die Gurte tragen, nicht bis zum Boden reichen, sondern oberhalb der Arkadenpfeiler von schlichten Konsolen aufgefangen werden. Soll man diese für alle Bauten des Ordens fortan typische Eigenheit auch aus dem Streben nach möglichster Einfachheit erklären? – Diese waltet bis ins kleinste hinein. Aller Schmuck durch Plastik und Malerei ist verpönt, sogar die Schlußsteine der Gewölbe spart man. Die Türme fehlen ganz, der Fassade auch die Portale. Der Dachreiter statt Vierungsturm ist später aufgesetzt. Chor und Seitenkapellen sind nicht rund oder polygonal, sondern rechteckig begrenzt. Jede andere Form, alles Zuviel wäre als weltlich erschienen. Und doch entbehrt ein solcher, rein auf das Nützliche und Notwendige eingestellter Bau nicht des künstlerischen Reizes, im Innern durch die fein abgewogenen Raumverhältnisse, im Äußeren durch die malerische Lage am Eingang zu der weitläufigen Gruppe der anderen geräumigen Klosterbauten inmitten des verträumten Waldtales zu Füßen des steil sich erhebenden Rheingaugebirges. Das 14. Jahrhundert zog die kleinen alten Fenster der oberen Reihe in ein einziges sehr großes, gotisches zusammen, schuf auch die dem südlichen Seitenschiff vorgelagerten Kapellen mit edlen Maßwerkfenstern und brach ein gotisches Portal.

Der Abt von Schönau und der heilige Florin. Holzschnitt von etwa 1460.

Dieselbe Zeit verwandelte den unter den übrigen Klostergebäuden hervorragenden Kapitelsaal in ein besonderes Schmuckstück mit einem auf einem einzigen Mittelpfeiler ruhenden, vielfächerigen, graziösen Sterngewölbe. Ihm zuliebe mußte die Decke auf Kosten des darüber liegenden zweischiffigen Schlafsaales erhöht werden. Das wird der Grund sein, weshalb in diesem prachtvollen, langgestreckten Raum die niedrigen frühgotischen Säulen der Mittelreihe in unregelmäßigen Intervallen auf dem langsam aufsteigenden Boden nach Norden hin kleiner werden, so daß in nicht beabsichtigter perspektivischer Wirkung der Raum mit den 22 Feldern des hoch- und weitgespannten Kreuzgewölbes sich noch stärker zu dehnen scheint, als es in Wirklichkeit der Fall ist.

Die Abtei Arnstein an der Lahn haben die Prämonstratenser 1139 zu errichten begonnen als Tochterkloster von Gottes Gnaden in Kalbe a. d. Saale. Wie dort in jener Zeit religiöser Begeisterung der Kreuzzüge ein Verwandter des letzten Grafen von Arnstein (Arnoldstein) eine fromme Stiftung vollzog, so entsagte auch dieser selbst, erst 30jährig, verheiratet und kinderlos, den Gütern dieser Welt, stiftete an Stelle der Stammburg seines mächtigen und angesehenen Geschlechts ein Kloster, in das er dann selber als Laienbruder eintrat. Die Kirche wurde 1208 geweiht. Im Gegensatz zu der in Eberbach zeigt sie das Bild reichster romanischer Außenarchitektur als kreuzförmige Basilika mit zwei Turmpaaren, davon das westliche mit Rhombendächern versehen, das östliche schon frühgotisch ist, mit Westchor und fünf staffelförmig nach Zisterzienser Art angeordneten Apsiden am Ostchor. Die Seitenschiffe haben grätige Gewölbe; das Mittelschiff mag ursprünglich flachgedeckt gewesen sein und hat bei dem gotischen Umbau der Kirche, der aber den alten Gesamteindruck nicht wesentlich verändern konnte, spitzbogige Gewölbe erhalten. Das Ganze von machtvoller Gruppierung, trotz zierlicher Verhältnisse, wundervoll in die anmutige Landschaft hineingestellt. Im Gegensatz zu Eberbach hat sich von der Innenausstattung noch manches erhalten, wie ein steinerner dreiteiliger Levitensitz mit Baldachin und schon Kielbogen aus dem 14. Jahrhundert, dem auch das Chorgestühl in derber Eichenholzschnitzerei (charakteristische Köpfe und Wangen mit Maßwerk) entstammt. Reste des Fußbodenmosaiks aus gebrannten, gelblichweißen, schwarzen und roten Tonplatten sind neben dem ihm verwandten Muster in der Eberbacher »Bibliothek« einzig in ihrer Art in Nassau und zeigen außer Schachbrett und Rauten heraldische Hirsche und Adler in konzentrischen Kreisen, sonst Blatt- und Maßwerk eingepreßt.

Die dritte der drei bedeutsamen nassauischen Klosterkirchen, Marienstatt, liegt in noch tieferer Waldeinsamkeit fernab der Heerstraßen und größeren Städte und gehört schon der zweiten Hälfte des 13. und dem Beginn des 14. Jahrhunderts an. Dem entspricht die entschlossene Wendung auch dieses Zisterzienserbaues zur frühen Gotik burgundischer Schule, allerdings mit ihm eigentümlicher Aufnahme von zwei wichtigen nordfranzösischen Elementen: des Kranzes von sieben Kapellen um den Chor und des durchgehenden offenen Strebewerks. Als seltener Kontrast zu solcher Belebung des Äußeren und Inneren mutet die Fortdauer der alten Zisterzienser Bau-Askese im Fehlen der Türme und des Fassadenschmuckes an. Aber einem schönen großen Fenster aus dem 14. Jahrhundert ragt der steile Giebel der Westwand fast beleidigend nackt und kahl zum Himmel empor, nicht anders die Fassaden des weit ausladenden Querhauses. Der Bau, wie meist mit dem Chor beginnend, zeigt dort noch bescheidenere Ausmaße, deren Steigerung im Langhaus einen trapezförmigen Grundriß der Vierung als Übergang bedingte. Die den Binnenchor und den Kapellenkranz trennenden Rundpfeiler stehen frei auf achteckigen Sockeln mit derben Basen und enden in Kelchkapitellen mit grobem Blattwerk; darüber achteckige Deckplatten, die dreiteilig gruppierte Dienste von den Gewölben her aufnehmen. Zwischen den spitzbogigen Arkaden und den zu ihnen rundbogig kontrastierenden Oberfenstern ist ein blindes Triforium mit Kleeblattbogen eingeschoben. Die Fenster des Chorumgangs haben zum Teil noch Grisaillen, d.h. farblose Verglasung nach der Zisterzienserregel, mit Bandmuster; nur die späteren Fenster an den drei genannten Fassaden zeigen Maßwerk. Solches findet sich in üppiger, hochgotischer Fülle als holzgeschnitzte und vergoldete Umrahmung der in zwei Rängen angeordneten Nischen des Flügelaltars der heiligen Ursula (aus dem 14. Jahrhundert) mit den zwölf Aposteln oben zu Seiten einer Krönung der Maria und zwölf weiblichen Reliquienbüsten unten zu Seiten einer Sakramentsnische, die mit dem mittleren Bildwerk darüber auch beim Schließen der Flügel sichtbar bleibt. Einer jetzt auf dem nördlichen Seitenaltar befindlichen Pietas aus Holz mit erneuter Bemalung kann man besondere Innigkeit in Bewegung und Ausdruck der Madonna wohl nachrühmen, was auch von derjenigen über dem Portal mit dem Kinde gilt. Ebenso eindrucksvoll sind die holzgeschnitzten Grabfiguren des stattlichen gräflichen Paares Gerhards II. und Elsa von Sayn. Sie zeigen deutlich den Übergang zur neuen künstlerischen Haltung des 16. Jahrhunderts.

Wie ein Präludium zum Limburger Dom mutet uns in nächster Nähe S. Lubentius in Dietkirchen aus dem 12. Jahrhundert an, ganz ähnlich auf einem steilen Felsen über der Lahn thronend, in freier Landschaft weithin sichtbar ohne jeden störenden Nebeneindruck im Gesamtbild. Der Patron der Kirche Lubentius ist der sagenumwobene Apostel der Lahngegend, von größter Ehrwürdigkeit und heimatlicher Bedeutung. Er war ein Schüler keines Geringeren als des hl. Martin von Tours, rodete auf jenem Felsen, der Malstatt des Niederlahngaues, einen Hain aus und errichtete dort ein hölzernes Kirchlein als Stützpunkt seiner Mission.

Die malerische Erscheinung der Kirche wird durch die Ungleichheit der Westtürme erhöht, die, beide mit Rhombendächern geschmückt, einen Verbindungsgang zwischen den inneren Giebelfeldern haben. Die eigentlich nur scheinbar kreuzförmige Basilika endet in drei östlichen Apsiden von einfachen romanischen Formen. Die grätigen Kreuzgewölbe der Seitenschiffe und die Flachdecke des Mittelschiffs erinnern an die ursprüngliche Gestaltung des Arnsteiner Kirchenraums, die Emporen über den Seitenschiffen klingen leise und von ferne an Limburg an. Der Taufstein aus dem 13. Jahrhundert ist ein einfaches Prachtstück mit sechs Säulchen, die in Knospenkapitellen endigen. Derselben Zeit gehört das Bronzeschild der Sakristeitür an mit seinem furchtbar die Zähne fletschenden und die Augen rollenden Löwenkopf zwischen den Symbolen der vier Evangelisten. Von Kunstinteresse ist auch das Frührenaissancegrabmal eines Ritters aus dem in der Nähe ansässigen Geschlechte der Dehrn, ganz besonders aber das silbervergoldete, edelsteingeschmückte Kopfreliquiar des Kirchenpatrons von 1477, auf der Brust seine fein ziselierte Statuette im Meßgewand mit Kelch und Evangelienbuch. Sein römischer Steinsarkophag fand sich in der Krypta mit der Inschrift:

HIC QUIESCIT CORPUS ST. LUBENTII CONFESSORIS.

Der Dom zu Limburg ist das hervorragendste, ja das eigentliche Kunstdenkmal Nassaus, genau in des Landes Mitte am Schnittpunkt vieler alter und neuer Verkehrszüge gelegen, einzig in seiner Art unter den Denkmälern der Kunst überhaupt, zumal der deutschen, ein Kleinod und Juwel, fast unverändert auf uns gekommen. Graf Konrad Kurzbold lebt nicht nur im Bildnisrelief seines eigentümlichen Grabmals, sondern auch in der geschichtlichen Überlieferung als ein Regent kraftvollen Charakters fort. Er hatte 910 den Vorläufer unseres Doms gegründet. Im Grafen Heinrich von Isenburg fand er in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts einen würdigen Nachfolger als Herrn des Neubaus. Wie die alte, so wurde auch die neue Stiftskirche dem heiligen Georg, dem Drachentöter, geweiht, dessen Legende aber eben damals erst, von den Kreuzfahrern aus dem Morgenland herübergebracht, in deutschen Landen recht volkstümlich wurde. Wie dieser fromme Held den Drachen unter die Füße gezwungen, so steht sein Dom trotzig und fest, wuchtig und breit im Schmuck seiner sieben wehrhaft zum Himmel ragenden Türme auf steilem, lahnumrauschtem Felsen, als habe er im Dienste seines höchsten Herrn alle irdischen Mächte überwältigt; so muß der Fels ihn tragen, der als prächtiger Natursockel, mit ihm in eins verschmolzen, über seine Umgebung siegreich ihn emporragen läßt.

Limburg gehörte zum Erzbistum Trier. Die Mosel hinunter, die Lahn hinauf – seit alters haben diese beiden Rheintöchter eine Verbindung zwischen dem Westen und dem Herzen Deutschlands hergestellt, seit alters ist diese Straße eine der völkerverbindenden Kulturwege von Frankreich zu uns herüber. Die Zeit der Kreuzzüge, die die Edlen des Abendlandes ohne Unterschied der Nation Schulter an Schulter in den heiligen Kampf geführt hatte, brachte den Austausch der Geistesgüter nicht nur mit dem Morgenland, sondern auch zwischen den nationalen Kulturkreisen innerhalb des Abendlandes. Wie in der mönchischen Reform-Bewegung der noch romanischen Bauperiode die stärksten Anstöße aus dem Westen zu uns kamen, so auch jetzt im 13. Jahrhundert, als sich in Nordfrankreich der neue »gotische« Baustil immer konsequenter entwickelte. Aber, wie stets, hat sich bei solchen Verschmelzungsprozessen die deutsche Art nicht verleugnet, sondern durchgesetzt. So hat auch der unbekannte Meister des Limburger Doms aus Heimischem und Übernommenem ein Neues, ganz Eigenes geschaffen von höchstem Reiz und einzigem Wert. Hat man beim Erdgeschoß an nichts anderes als gleichzeitige rheinische Kirchen zu denken, vor allem an »Unserer lieben Frauen« zu Andernach, so liegt für die Weiterführung des Baues deutlich die Anlehnung an die Kathedrale von Laon zugrunde, nur daß deren starker Grundrißstreckung hier in Limburg kompaktere Verhältnisse vorgezogen sind, genau wie später das Straßburger Münster trotz aller französischen Vorbilder schlanker Eleganz nach der Seite des Breiten und Wuchtigen hin so echt deutsch geblieben ist und deshalb der deutsche gotische Dom heißen sollte, im Gegensatz zu dem französischem Einfluß zugänglicheren Kölner Dom. Aber mehr noch als in Straßburg ist die Anlage in Limburg konzentriert, am deutlichsten in der Außengruppierung. Im Inneren kommt die Längsachse, obwohl das Langhaus nur aus zwei Jochen besteht, zu verhältnismäßig stärkerer Geltung, weil Turmhalle und Chor mit dem Schiff gleiche Höhe seiner übrigens sechsteiligen Gewölbe haben. Wie ein Dreiklang mit der Oktave seines Grundtons, umrahmt das vierteilige System des inneren Aufbaus die Kreuzform des Ganzen in ununterbrochener Durchführung auch der zierlichen Arkadenreihen der Emporen und des besonders graziösen Triforiums, wodurch eine malerische Erscheinung voll ungemeinen Formenreichtums bei aller Gesetzmäßigkeit erzielt ist. Man stelle sich in die Nähe eines der selbst von sprühendem Leben erfüllten Vierungspfeiler und lasse den Blick nach allen Richtungen gleiten. Man kann sich nicht satt sehen. Pflegt die innere Bemalung in romanischen Kirchen in figürlichem Flächenschmuck zu bestehen, die der gotischen in Betonung der architektonischen Glieder durch Ornamente, so zeigt unser Dom ein gewisses Schwanken zwischen beidem. Die malerische Wirkung des Äußeren beruht außer auf seiner reichen formalen Gliederung auf dem Wechsel des Materials: einheimischer Kalkstein und Tonschiefer im rauhen Bruchsteinmauerwerk zwischen vielfältigen Gliedern aus dem Trachyt des Siebengebirges und aus dem Tuffstein der Eifel. Auch der vulkanische Westerwälder Basalt hat, zu Säulen verarbeitet, Verwendung gefunden. Dem beherrschenden Turmpaar der Westfassade sucht mit Glück der spitzbehelmte Vierungsturm (die sechs anderen Türme haben noch romanische Rhombendächer), umgeben von seinen vier Trabanten, den grazilen Türmen der Querhausfassaden, das Gleichgewicht zu halten; alle sieben aber sind zu einer einzigen geschlossenen Gruppe von unbeschreiblicher Harmonie vereinigt. Zeigt der Chor noch das freundliche Motiv der Zwerggalerie rheinisch-romanischer Herkunft, so die Hauptfassade einen vornehmen Versuch selbständigen Abschlusses mit frühgotischem Einschlag, besonders in dem Rosenfenster als beherrschendem Hauptstücke. Das Hauptportal, mit reichen Band- und Blattgewinden, zeigt als einzigen figürlichen Schmuck des Baues zwei am Fuß des inneren Bogenlaufes sitzende Gestalten, die man als Bauherren und Baumeister zu deuten pflegt. Die es wirklich waren, haben unserer Heimat, und nicht nur ihr, Großes geschenkt.

Aus der Zeit der Erbauung des jetzigen Doms in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammt die eine sehr schlanke Glocke, die älteste wohl in Nassau, ferner außer dem schon genannten Grabmal Konrad Kurzbolds ein Taufstein, der jenem in seiner phantastischen Ausschmückung ähnelt, in seiner Grundform aber noch an den Taufstein in Dietkirchen erinnert. Das spätgotisch überschlanke Sakramentshäuschen ist vom Jahr 1496, etwa gleichzeitig das schöne Grabmal des Daniel v. Mudersbach und seiner Frau Jutta, ausdrucksvoll in den Köpfen, die anbetend zu einer kleinen Pietas hingewendet sind. Der Domschatz bewahrt Wunderwerke mittelalterlicher Goldschmiedekunst, wie ein von Kreuzfahrern aus der Hagia Sophia in Konstantinopel entführtes byzantinisches Kreuzreliquiar, die goldene Kapsel des Petrusstabes aus Trier, beide aus dem 10. Jahrhundert, mit reichem Edelsteinschmuck, aus dem 13. ein Bleireliquiar in Kirchenform und einen silbervergoldeten Meßkelch mit Patene; später sind die silbernen Deckel eines Evangeliars und eines Epistolars mit Kreuzigung und Krönung der Maria nebst Adoranten, dann noch eine Kußtafel aus Eberbach mit figürlichen Gravierungen; aus dem 16. Jahrhundert stammt ein Abtstab aus Marienstatt, aus dem 17. und 18. Jahrhundert ebenfalls vortreffliche und wertvolle Stücke.

Wie der Dom auf der Flußseite im herrlichsten natürlichen Landschaftsrahmen steht, so schmiegen sich ihm als ebenso harmonische Umrahmung auf der Stadtseite mancherlei alte prächtige Bauten an, noch auf gleicher Höhe die Burg aus dem 13. Jahrhundert und mit Fachwerkbau aus der Renaissancezeit, weiter unten zu Füßen des Doms und Burgfelsens die Franziskaner- und die Wilhelmitenkirche, etwa hundert Jahre jünger als der Dom, und viele alte Häuser in engen, winkeligen Gassen, darunter der Walderdorffer Hof, eine besonders malerische Anlage.

Durch seine reizvolle Lage zeichnet sich der altertümliche Flecken Dausenau im engen Tal der unteren Lahn aus. Die Hallenkirche aus dem 14. Jahrhundert, aber noch mit romanischem Turm, ist sehr gedrungen und wie Dietkirchen und Limburg mit Emporen versehen. Nach Verlust ihrer einstmals berühmten Glasmalereien hätte sie kaum etwas Besonderes, wenn nicht in den drei Chornischen – leider schlimm restauriert – Wandmalereien aus der Entstehungszeit des Baues sich fänden: Geschichten aus der Passion Christi zwischen Apostelfiguren, das Martyrium der Thebaischen Legion, der Heiligen Sebastian und Eulalia, alles überaus lebendig und ausdrucksvoll, zum Teil mit grausigen Einzelheiten.

Auch in der spätgotischen Hallenkirche des Städtchens Haiger im Dillkreis wurden 1912 bemerkenswerte Malereien des ausgehenden 15. Jahrhunderts mit Darstellung der zwölf Apostel, der Evangelistensymbole, der Passion Christi, des Jüngsten Gerichts und des Begräbnisses des hl. Sebald entdeckt.

Ebenso fand man 1915 in der Dorfkirche zu Ballersbach im Dillkreis friesartige, durch gotisches Rankenornament umrahmte und voneinander getrennte Fresken, gut komponiert mit vielen Figuren, alle aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Wir wenden uns nun auch in baugeschichtlicher Hinsicht zur spätgotischen Zeit und damit zugleich von der Lahn wieder in das ehedem kurmainzische und darum mit Kunstschätzen gesegnetere Rheingebiet und pilgern auf einer dereinst viel begangenen Wallfahrerstraße nach dem Flecken Kiedrich bei Eltville. Seit dem 14. Jahrhundert ließen sich Lahme und Epileptische dorthin zum hl. Valentin bringen. Wir meinen in dem altertümlichen Ort noch das Gedränge vor uns zu sehen, in dem jetzt so stillen Hof zwischen der Pfarrkirche und der Totenkapelle St. Michael. Beide sind an kirchlichen Bauten das Beste, was wir in Nassau aus dem 14. und 15. Jahrhundert besitzen, von liebevoller Hand eines Gönners wiederhergestellt. Die Pfarrkirche, ein dreischiffiger Hallenbau mit Emporen und Netzgewölben, überrascht im Innern durch den Reichtum der Bau- und Schmuckglieder wie der übrigen Ausstattung. Außer dem Lettner, der Kanzel, dem Sakramentshäuschen und den sieben Altären ist das Eichenholzgestühl des »Erhart Falkener von Abensperg uß beiern« (1510) hervorzuheben.

Die Michaelskapelle, außen und innen gleich zierlich, hat ein entzückendes, nach Osten vorgekragtes Chörlein, gegenüber ein schlankes achteckiges Türmchen mit von Maßwerk durchbrochenem Helm und eine Predigtempore für die im Hof versammelten Scharen.

Das Rathaus mit seinen beiden Erkern gehört schon der Renaissance an und bildet im Verein mit vielen alten Privathäusern die den beiden Kirchen angemessene stimmungsvolle Umgebung unter dem Schutz der Burg Scharfenstein vor dem dunklen Hintergrund des Waldgebirges.

Auch Geisenheim hat neben seinen schönen Schlössern (Schönborn, Ingelheim und Ostein) eine spätgotische Kirche. Man pflegt sie ihrer imposanten Erscheinung wegen den Rheingauer Dom zu heißen, aber sie verdankt ihre jetzige Gestalt wesentlich erst dem 19. Jahrhundert. Die hinter modernen Bauten heute versteckte Rüdesheimer Kirche verdiente weit mehr beachtet zu werden, auch wegen ihrer Wandmalereien aus Christi Passion.

Hans Reifferscheid, Schiefer Turm in Dausenau bei Ems.

Vor allem aber ist Lorch hervorzuheben mit seiner prächtigen Pfarrkirche St. Martin, auffallend unsymmetrisch mit nur zwei Schiffen. Ein jedes von vier Jahrhunderten hat das seine dazu getan. Auf stolzer Höhe überragt der Bau den alten Ort, mit ihm und den Rebenhügeln auf beiden Seiten des nun enger und romantischer werdenden Rheintals zu einem herrlichen Landschaftsbilde vereinigt. Das Innere birgt Schätze der Plastik aus den verschiedensten Zeiträumen, darunter eine lehrreiche Folge von Grabdenkmälern vom 14. bis 16. Jahrhundert und aus dem 13. gar ein großes bedeutsames Holzkruzifix (ein steinernes vor der Kirche von 1491 mit vortrefflicher Auffassung des Körperlichen). Der spätgotische große Schnitzaltar mit seinen himmelanstrebenden Fialen zeigt lebendigste tektonische und ornamentale Gliederung. Daneben das ältere reizvolle Sakramentshäuschen. Von hohem Wert sind auch der Taufstein von 1464 und das reichgeschnitzte Chorgestühl aus dem Ende des 13. Jahrhunderts. Reste des alten Chorgestühls in der Nähe des Eingangs weisen Verwandtschaft mit dem in Kiedrich auf.

Unter den sehenswerten alten Profanbauten Lorchs ist das Haus des eingesessenen Rittergeschlechts der Hilchen mit seiner prunkvollen Fassade hervorzuheben, wohl eines der merkwürdigsten Beispiele deutscher Baukunst der Renaissance in unserer Heimat.

Wir können den Rheingau nicht verlassen, ohne eines Kurmainzer Bildhauers und seiner Schule zu gedenken, der uns Werke von Eigenheit und hohem Kunstwert in großer Zahl hinterlassen hat. Es ist der erst in neuester Zeit erkannte und gewürdigte Hans Backofen aus Sulzbach (vielleicht bei Höchst und dann ein Sohn unserer Heimat), von 1505 bis 1519 in seiner Mainzer Werkstatt nachweisbar. Aufs stärkste bricht bei ihm das Kunstgefühl der neuen Zeit hervor, und zwar in persönlichster Intuition ohne Vorgang und Vorbild. Kühn sprengt er die erstarrten Formen der Gotik. Als Material verschmäht er das weiche Holz und bedient sich nur des seinem Kraftbewußtsein kongenialen Eifeltuffsteins. Volles, starkes Leben rauscht dahin. Wir bewundern es an den Kreuzigungsgruppen in Hattenheim und Erbach, in Eltville auch am Ölberg und an einem Taufstein, in Kiedrich an der gedoppelten Kronleuchtermadonna von St. Michael, an Grabmälern in Geisenheim, Cronberg, Höchst und vor allem an denen der Herren von Allendorf und Eselweck in der Eberbacher Klosterkirche. Über Riemenschneider hinausgehend, ist Backofen den großen Meistern Nürnberger Bildhauerkunst seiner Zeit ebenbürtig.

Damit wenden wir uns von der älteren kirchlichen Kunst in Nassau zu den noch in ihren Trümmern stolzen Zeugen weltlicher Macht im Mittelalter, den Burgen am sagenumwobenen Teil des Rheintals, dessen rechtes Ufer Nassau angehört und mit seiner Fülle romantischer Denkmäler durchaus im großen und ganzen dem kulturell reicheren linken Ufer die Wage hält. Hatte Kurmainz am Bingerloch seine Zollsperre in der Verbindung der Burg Ehrenfels mit dem Mäuseturm mitten im Strom, so hielt zu demselben Zwecke Kurpfalz auf dem Pfalzgrafenstein bei Caub einen Zollturm, von stärkeren Ausmaßen seit etwa 1325, fünfeckig im Grundriß, um solchergestalt, mit einem Wellenbrecher ausgerüstet, der Wut des Hochwassers und des Eisgangs sich erwehren zu können. Aus dem gleichen Grunde hat der später um den Turm gelegte starke Wehrgang die Gestalt fast eines gedrungenen Schiffes erhalten. Und nun bildet diese einzigartige, völlig unversehrte phantastische Wasserburg mit ihrem malerischen Innenhof und ihrer reichen Dächerbekrönung das Entzücken jedes Rheinfahrers. Ihr Gegenstück am rechten Ufer ist die trotzige Feste Gutenfels, hoch über Caub thronend, das sich von allen Städtchen am deutschen Strom aufs reinste sein altertümliches Gepräge bewahrt hat. Es folgen unterhalb der Loreley die beiden Burgenpaare »Katz« (Neukatzenelnbogen) und »Maus« (Thurnberg), Sterrenberg und Liebenstein (»die feindlichen Brüder«) über dem Kloster Bornhofen bei Camp und als Perle der rheinischen Wehrbauten die Marksburg auf hohem Kegel über Braubach, wohlerhalten und neu ausgestattet.

Wir sind im Herrschaftsbereich der ehemals mächtigen Grafen von Katzenelnbogen. Von ihrem noch vorhandenen Stammsitz in dem verborgenen Flecken gleichen Namens, weit landeinwärts und schon näher der Lahn, dehnten sie ihre Gewalt bis aufs linke Rheinufer aus und behaupteten sie in dem mächtigen Bollwerk der Festung Rheinfels bei St. Goar gegenüber der »Katz«. Die Heerstraße dahin, in einem Seitental des Rheins, deckten sie mit der Burg Reichenberg, deren großartige Ruine noch reiche Zeugnisse ablegt von der interessanten Baugestaltung dieser bedeutenden Feste.

Wie Katzenelnbogen nachmals an Kurhessen und spät erst an Nassau kam, so ging es ähnlich mit mancherlei schließlich zugunsten Nassaus mediatisierten kleinen Herrschaften und geistlichen Landesteilen. Sie leben fort in Bildern wehrhafter und immer landschaftlich wie baugeschichtlich und künstlerisch erwähnenswerter Fürstensitze, wie in denen der Grafen von Sayn-Hachenburg, der von Westerburg-Leiningen oder auch des Kurfürsten von Trier in Montabaur, alle auf dem Westerwald; besonders aber ist durch unzählige Gemälde und Zeichnungen das in melancholischer Stille, düster wuchtig und doch heimelig an der Lahn oberhalb Limburg gelegene Schloß Runkel der Fürsten von Wied weit über Nassaus Grenzen hinaus bekannt und geschätzt.

Zu Füßen des Hohen Taunus liegen die alten Herrschaften Eppstein, mit interessanter Kirche und Grabmälern, Falkenstein mit wohlerhaltenem Bergfried, Königstein mit den imposanten Resten seiner ehedem starken Festung, die so wechselvolle Schicksale gehabt, und Cronberg, dessen Kirche reiche Erinnerungen an das angestammte, bedeutende Grafengeschlecht birgt.

Von den Residenzen der verschiedenen Linien des zuerst gräflichen, dann gefürsteten und schließlich herzoglichen Hauses Nassau selbst ist Dillenburg als Geburtsstätte Wilhelms des Schweigers, des Befreiers der Niederlande, am berühmtesten geworden, aber leider gänzlich zerstört. Das nahgelegene Schloß zu Herborn, kraftvoll und einfach, früher meist oranischer Witwensitz, beherbergt jetzt das Predigerseminar der Evangelischen Landeskirche als den Überrest der einst weithin anerkannten nassauischen Hochschule, deren altes Gebäude im verkehrsreichen Städtchen noch heute die Würde seiner ehemaligen Bestimmung bewahrt hat. Nassau-oranisch war auch das Felsenschloß zu Diez an der Lahn und das benachbarte spätere freundliche Oranienstein. Die Residenz in Hadamar, flankiert von einem hohen Turm, erhielt ihre weitläufige Gestalt im 16. und besonders im 17. Jahrhundert durch J. G. Sprenger. Der derbe Außenschmuck, nicht ohne Reiz, wie überhaupt die ganze vielgliedrige Anlage, wird übertroffen durch die schöne Barockdekoration mit prächtigen Stuckdecken im Innern. Auch das leider im 19. Jahrhundert abgebrannte Schloß zu Usingen im Taunus war mit seinen mäßig großen, schönen Parkanlagen nicht unansehnlich. Bedeutsamer, auch geschichtlich, ist dasjenige in Idstein, dessen Kirche wegen ihrer barocken Ausstattung und Ausmalung und der darin 1817 abgeschlossenen Union der Nassauischen Evangelischen Landeskirche ebenfalls Erwähnung verdient. Zwei nassauische Residenzen aber übertreffen an Schönheit und Großzügigkeit bei weitem alle die andern, nämlich Weilburg an der Lahn und Biebrich am Rhein.

Von der Lahn fast rund umspült, liegt gleichsam auf einer beinahe kegelförmigen Insel im schönsten Teil des ganzen Flußtals Weilburg. Seine Bürger taten recht daran, daß sie ihrem Grafen Johann Ernst ein Denkmal setzten inmitten der prächtigen Anlagen, die er in den Jahren 1703 bis 1713 geschaffen. Es war die Zeit, da Deutschland anfing, sich von den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges zu erholen. Zwar hatte sich das jetzt über tausend Jahre alte Städtchen schon einer karolingischen Burg und eines schönen Renaissanceschlosses rühmen können, das Graf Philipp III., der Schirmherr der Reformation in Weilburg und Gründer des dortigen, nachmals so berühmten Nassauischen Landesgymnasiums, errichtet hatte. Wer den Hof dieses Baues betritt, glaubt sich, umgeben von vier malerischen, mit Efeu übersponnenen Fronten, in das Märchen vom Dornröschen versetzt. So träumt hier alles von längst versunkener Herrlichkeit, wie sie unter Johann Ernst sich am glänzendsten entfalten sollte. Als Siebzehnjähriger kurze Zeit im Strudel von Paris und von dem Prunke am Hofe des »Sonnenkönigs« geblendet, kannte er, gleich andern deutschen Fürsten, keinen heißeren Wunsch, als aus seiner kleinen Residenz ein Miniatur-Versailles zu machen. Seine erfolgreiche kriegerische Laufbahn in hessischen, pfälzischen und kaiserlichen Diensten trug ihm nicht nur viele hohe Ämter und Titel, wie die eines Feldmarschalls und Großhofmeisters, ein, sondern auch die Mittel, seine fürstliche Baulust endlich zu befriedigen. In das vorhandene Schloß wurden neue Prachträume eingefügt, nach Süden und Osten wurde die geringe Hochfläche des Burgbergs erweitert und seine Senkung terrassenförmig ausgebaut. So entstand der reizvolle »Lustgarten« mit seinen pompösen Treppen und den beiden Orangeriegebäuden, von denen das eine in fein geschwungenem Bogen und delikater Gliederung im Äußeren und Innern das Schloß mit der damals völlig erneuerten Kirche verbindet. An diese, die Garten und Stadt voneinander trennt, ist das Rathaus glücklich angefügt mit seinen kräftigen Arkaden, die sich im unteren Stockwerk aller Häuser des Marktes fortsetzen um den monumentalen Neptunsbrunnen herum. Als trutziger Wächter überschaut diesen fein ausgedachten Platz der alte Turm von St. Martin, damals um ein Stockwerk erhöht, mit Kuppeldach und Laterne gekrönt.

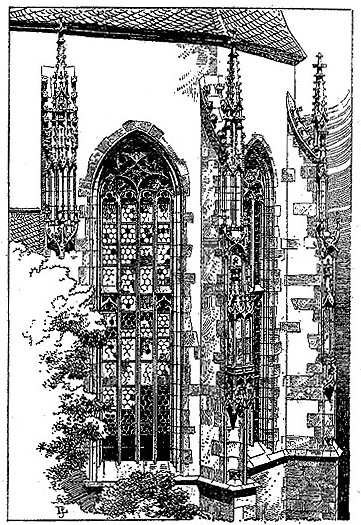

F. Luthmer, Kiedrich, Chorpartie an der Pfarrkirche.

Die Kirche selbst verdient genauer beschrieben zu werden. Höchst originell in Grundriß und Aufbau, wird sie der Aufgabe gerecht, eine protestantische Predigtkirche zu sein, und entbehrt doch nicht des reichen Schmuckes barocker Baukunst, der wir sie, wie alle die andern damaligen Anlagen, verdanken. Das Rechteck des gesamten Grundrisses ist zu dem Quadrat des Schiffes verkürzt durch Einbauten an den beiden Schmalseiten. Hier befinden sich zwischen emporenhaften Nebenräumen von dreistöckiger Anordnung Halbkreisnischen, von denen die südliche die also zentral gestellte, prunkvoll verzierte Kanzel vorspringen läßt. Zu ihren Füßen der Altar mit schöner Brüstung eines halben Oktogons, zu ihren Häupten die mächtige Orgel mit ihrem lebhaften Prospekt. Gegenüber, in der südlichen Nische, die wappengeschmückte fürstliche Loge. Andreas Gallasini hat an Deckengewölben und Wänden die prächtige Stuckdekoration, J. M. Seekatz d. Ä. den Bildschmuck der Kirche gegeben. Als ihren genialen Baumeister, wie den der übrigen Anlagen unter Johann Ernst, kennen wir jetzt den Obristleutnant und Ingenieur Julius Ludwig Rothweil aus Mainz. Die der unsrigen sehr verwandte, aber weniger prunkvolle Schloßkirche in der ehemals Nassau-Weilburgischen Residenz Kirchheim-Bolanden am Donnersberg ist das einzig noch vorhandene Beispiel dieser ganz eigentümlichen Art und geht ebenfalls auf Rothweil zurück. Beide Kirchen zeigen Anklänge an die allerdings erheblich spätere Ludwigskirche F. J. Stengels im nassauischen Saarbrücken. Damit tritt Rothweil in den Kreis der vornehmen Meister des deutschen Barock, das durchaus nicht nur in Nachahmung französischer Vorbilder sich erschöpfte, sondern genug des Eigenen aufzuweisen hat.

Das Werk Rothweils in Weilburg wurde später von anderen Händen in kongenialer Erweiterung des Schlosses nach Norden durch terrassenförmig absteigende Anbauten mit reizvollen Einzelheiten, auch durch Anlage des Jagdschlosses Windhof und des, leider vor wenig Jahren abgebrannten, märchenhaft verwunschenen Jagdpavillons im Tiergarten fortgesetzt. Als heimische Arbeiten von beträchtlichem Kunstwert haben wir die seit Johann Ernst reichlich zu großzügiger Dekoration in Balustraden, Treppengeländern, Toren, Öfen usw. verwendeten Arbeiten aus der durch Jahrhunderte blühenden Eisengießerei Audenschmiede im Weiltal anzusprechen. Daneben erlangte die Weilburger Steingutfabrik kunstgewerbliche Bedeutung. – Unter den Bildern im Schlosse, zumeist guten Porträts, verdient die feine Komposition Tischbeins: die herzogliche Familie mit der lieblichen Prinzessin Henriette, nachmaligen Erzherzogin Karl v. Österreich, rühmliche Erwähnung.

Der schon genannte J. F. Stengel war berufen, das zunächst als Absteigequartier bei den Jagden der Nassau-Idsteinischen Fürsten gedachte Schloß in Biebrich am Rhein zu vollenden. Begonnen wurde es 1707, fortgesetzt 1711 von M. v. Welsch aus Mainz. Er schuf die schmale Galerie mit dem Festsaal der Rotunde, deren Kuppelgewölbe acht Säulen tragen, zwischen ihnen ein Rundgang als Empore. Stengel gab dem Ganzen die nach dem herrlichen Park sich öffnende Hufeisenform, während gleichzeitig die feingegliederte Rheinfront ihren Abschluß fand. Das Ganze ein schlichter und doch eindrucksvoller Bau. Die Parkseite mit ihrem Verzicht auf einen Sockel und ihren dicht aneinander gereihten Flügeltüren statt Fenstern erinnert an Friedrichs des Großen allerdings späteres Sanssouci von Knobelsdorf, einem Architekten, der wie Rothweil aus dem Soldatenstand hervorgegangen und ebenso frei wie jener von sklavischer Nachahmung des Französischen war.

Wieder am Rhein und im Bannkreis von Mainz, haben wir noch des kunstsinnigen Kurfürsten Emmerich Joseph am Ende des 18. Jahrhunderts zu gedenken. Er plante für Höchst am Main, das als ehrwürdige Zeugen alter Zeit die Justinuskirche und die Reste des kurmainzischen Schlosses aufwies, eine großartige Neustadtanlage und nahm mit Freuden in diesen Plan den Palast des Bankiers und Tabakfabrikanten Bolongaro auf, dem die Freie Reichsstadt Frankfurt hartnäckig die Aufnahme verweigerte. So ist nicht dort, sondern im benachbarten Höchst ein patrizischer Bau ersten Ranges entstanden. Nur im allgemeinen an Biebrich mit seiner Hufeisenform erinnernd, ist er nach der Straßenseite hin in einer durchgehenden Front abgeschlossen, die aber schon die Teile der nach der Gartenseite, dem Main zu, sich ausstreckenden, terrassenförmig absteigenden Anlagen erkennen läßt. Die reichen Innendekorationen, teilweise in den Klassizismus übergehend, zeigen noch gutes Rokoko, das im übrigen durch die graziösen Erzeugnisse der Höchster Porzellanmanufaktur diese moderne Industriestadt damals schon bekannt gemacht hat. Im nahen Flörsheim lebt ebenfalls das Andenken Emmerich Josephs in der schönen Barockkirche fort, deren ebenbürtige Schwester diejenige von Hochheim ist. Beiden ist vor allem die prächtige Raumwirkung nachzurühmen.

Sonderbarerweise ist erst am Ende dieses Überblicks über die Kunstdenkmäler Nassaus dessen jetzige Hauptstadt, das weltberühmte und schon von den Römern geschätzte und besiedelte Wiesbaden zu erwähnen. Noch vor 150 Jahren war die Stadt kleiner und unbedeutender als Weilburg, dessen Nachfolgerin als nassauische Hauptresidenz und Sitz der Regierung Wiesbaden im Jahre 1816 wurde. Im 19. Jahrhundert verschlang das unheimlich schnelle Aufblühen unserer Landeshauptstadt als Weltkurort die wenigen Zeugen alter Zeit und bodenständigen Kunstempfindens. Die Mauritiuskirche wurde ein Raub der Flammen; das schöne alte Rathaus wurde seiner Schnitzereien am Oberstock entkleidet, und das vornehme Kurhaus, die bedeutendste der feinsinnigen klassizistischen Schöpfungen des Baurats Zais aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, durfte nicht einmal ganz 100 Jahre alt werden und hat einem pompösen Neubau weichen müssen. Dieser aber kann den Kunstfreund trotz allen Aufwandes von Mühe und Mitteln den Verlust des alten nicht verschmerzen lassen.

Eins aber sichert Wiesbaden dennoch einen ehrenvollen Platz innerhalb dieser Kunstbetrachtung. Es ist das wohlgeordnete, sachkundig und liebevoll verwaltete Neue Landesmuseum, das in seiner kunstgeschichtlichen Abteilung nicht nur eine Reihe wertvoller Kunstdenkmäler des Landes bewahrt, wie z.B. die Bildnisgrabsteine zweier Grafen Diether von Katzenelnbogen, den Kruzifixus von Walsdorf, die Tiefentaler Madonna, den Eberbacher Mönch und andere versprengte Zeugen der Vergangenheit, sondern auch bemüht ist, in einer Sammlung von Abbildungen und Modellen einen Überblick über die Entwicklung der bildenden Künste in unserer Heimat zu geben und damit dem Nachweis zu dienen, welchen beachtenswerten Anteil der Bereich des vormaligen Herzogtums Nassau an dem vielfältigen Kunstschaffen der deutschen Vergangenheit genommen hat.