|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

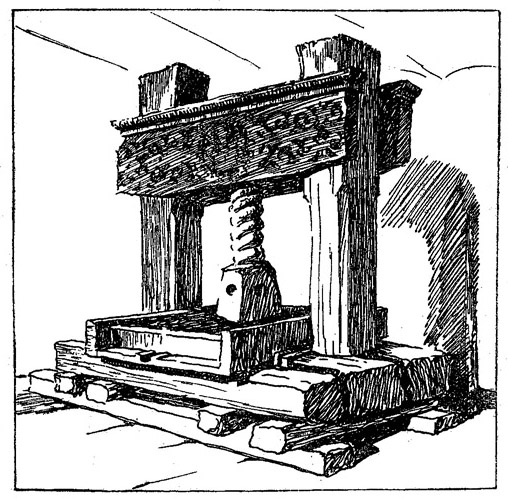

Ad. Presber, Alte Weinkelter zu Schloß Vollrads.

Man hat nach einem zweihundertjährigen Durchschnitt ausgerechnet, daß im Rheingau auf 20 Jahre elf geringe Weinjahre kommen – für den größeren Gutsbesitzer; für den kleinen Bauern sind das elf Not- und Hungerjahre! In den 9000 Morgen Weingelände des Rheingaues, die dem auf dem Dampfschiff vorüberjagenden Touristen im Rebengrün so lustig entgegenschimmern, wird gar manche bange Hoffnung in jedem Frühling mühselig eingegraben, und im Herbst findet sich's doch, daß mehrenteils nur Hunger und Kummer darinnen aufgewachsen sei. Mehr als sieben und eine halbe Million Flaschen großenteils vortrefflichen Weines erzeugt ein guter Rheingauer Herbst, aber es sitzen viel bittere Tränen in dem süßen Wein. Das Würfelspiel der »Weinjahre« ist die Angstfrage des Rheingauers. Der fromme Glaube hat nicht umsonst so viele Herrgottsbilder in die Weinberge gestellt; er läßt sich den Johanniswein in der Kirche segnen, und schüttet ihn als den letzten Aufguß zu dem jungen Wein ins Faß, damit gleichsam ein Segen das Faß schließe und den edlen Stoff behüte.

Selbst wenn der Most aus der Kelter rinnt, weiß der Winzer noch nicht ganz, was er an ihm hat. Mancher scheinbar geistlose Most ist schon mit der Zeit zu einem wahren Genie von einem firnen Wein herangewachsen – so ging es zum Beispiel vielfach mit dem 1848er –, und umgekehrt offenbart mancher vielversprechende »Federweiße« erst dann seine Flachheit und Mattheit, wann er ausgegoren. Das ist das Geheimnis des Geistigen im Wein, seines Duftes, seiner Würze, die sich mit der Mostwage nicht wägen lassen, so wenig als eines Menschen Genius, seiner »Gäre«, die sich nicht vorherbestimmen läßt, so wenig als eines Menschen innerer Entwicklungsgang. Ein Spielball aber für diese dunkle Mystik der Naturkräfte ist des armen Weinbauern ganze Existenz.

Der Rheingauer Herbst ist nicht mehr das farbenbunte Fest, wie es in Büchern beschrieben, in Liedern besungen ist, auch in den besten Jahren nicht, wo der plötzlich reiche Gewinn das Volk selber noch zu festlicher Stimmung berauschen mag. In kleineren Weingütern wird in schlechten Jahren wohl der ganze Traubenwuchs gegen ein Spottgeld an den Stöcken verkauft, weil der Besitzer sich nicht getraut, das Kapital der Erntekosten hineinzustecken. Wenn man dann mit den Weinbeeren der rauheren Lagen, wie der örtliche Kunstausdruck ist, »Spatzen schießen« kann, mag man wohl das Pulver zu den sonstigen herbstlichen Freudenschüssen sparen. Das »Spätherbsten« ist ein großer technischer Fortschritt, aber es hat den Novemberreif auf das Volksfest der Weinlese geworfen. In laublosen Weinbergen mit durchweichtem oder halbgefrorenem Boden, den aschgrauen Himmel des Vorwinters über sich, vor Kälte zitternd, kann man kein Volksfest im Freien begehen.

Die alten sinnigen Herbstbräuche sind im Rheingau in gleichem Grade schlafen gegangen als das Spätherbsten überhand nahm. Fast am längsten noch hat sich das uralte Schlußstück dieser Volksfeste erhalten, die sogenannte »Herbstmucke«, indem nach vollendeter Lese das schönste Mädchen und der schmuckste Bursche der Gemeinde in buntem Maskenputze zusammen auf das zum letzten Male gefüllten Ladefasse gesetzt und unter Gesang und Musik, von allen Winzern begleitet, ins Dorf gefahren werden.

Das Elend des Weinbaues hat aber doch die Fülle der Lebenslust nicht vertilgen können, die dem rheingauischen Volkscharakter innewohnt. Die Leute vertrinken ihre Not; denn je weniger Geld der Weinbauer hat, um so mehr hat er ja zu trinken.

Seit tausend Jahren ist das Rheingauer Leben gleichsam in Wein getränkt, es ist »weingrün« geworden wie die guten alten Fässer. Dies schafft ihm seine Eigenart. Denn es gibt vielerlei Weinland in Deutschland, aber keines, wo der Wein so eins und alles wäre wie im Rheingau. Hier zeigt sich's, wie »Land und Leute« zusammenhängen.

Man erzählt sich im Rheingau von Müttern, die ihren neugeborenen Kindern als erste Nahrung ein Löffelchen guten alten Weines einschütteten, um ihr Blut gleich in der Wiege zum rechten Pulsschlag der Heimat zu befeuern. Ein tüchtiger »Brenner«, wie man am Rhein den vollendeten Zecher nennt, trinkt alltäglich seine sieben Flaschen, wird steinalt dabei, ist sehr selten betrunken und höchstens durch eine rote Nase ausgezeichnet. Die Charakterköpfe der gepichten Trinker, der haarspaltenden Weingelehrten und Weinkenner, die übrigens doch gemeinhin mit verbundenen Augen durch die bloße Zunge noch nicht den roten Wein vom weißen unterscheiden können, der Weinpropheten, der Probenfahrer, die von einer Weinversteigerung zur anderen bummeln, um sich an den Proben gratis satt zu trinken, finden sich wohl nirgends anders in so frischer Eigenart als im Rheingau.

Das Zeitbuch des Rheingauers teilt sich nicht ab nach gewöhnlichen Kalenderjahren, sondern nach Weinjahren. Leider fällt die übliche Zeitrechnung, welche von einem ausgezeichneten Jahrgang zum anderen zählt, so ziemlich mit der griechischen nach Olympiaden zusammen.

Die ganze Redeweise des Rheingauers ist gespickt mit ursprünglichen Ausdrücken, die auf den Weinbau zurückweisen. Mehrere der landesüblichen schmückenden Beiwörter des Weines sind ein Gedicht aus dem Volksmunde, in ein einziges Wort zusammengedrängt. So sagt man gar schön von einem recht harmonisch edlen firnen Trank: »es ist Musik in dem Wein«; ein guter alter Wein ist ein »Chrisam«, ein geweihtes Salböl. Die »Blume«, das »Bukett« des Weines sind aus ursprünglichen örtlichen Ausdrücken bereits allgemein deutsche geworden.

Aber nicht minderen Überfluß hat des Rheingauers Wortschatz an spöttischen Geißelworten für den schlechten, aus der Art geschlagenen Wein, in denen sich der rheinische Humor gar luftig spiegelt. Malerisch anschaulich ist die Bezeichnung als »Dreimännerwein«, welcher nur dergestalt getrunken werden kann, daß zwei Männer den Trinker festhalten, damit ihm ein dritter das edle Naß in die Kehle gießen könne. Des Dreimännerweins leiblicher Bruder ist der »Strumpfwein«, ein Gesell von so sauren Mienen, daß bei seinem bloßen Anblick die größten Löcher in den Strümpfen sich von selber zusammenziehen. Der leichte, flaue, milde, charakterlose Wein, der Philister unter den Weinen, den man täglich wie Wasser trinkt, läuft als »Flöhpeter« mit. Dem oberdeutschen »Batzenwein« entspricht der rheingauische »Groschenburger«, als der Chorführer sämtlicher »Kutscherweine«.

Nicht minder unerschöpflich als die Poesie des Weinbergs, aber noch viel weniger ergründet, ist die Poesie des rheingauische« Kellers. Nicht Schloß Johannisberg und Kloster Eberbach allein haben ihren Wein in prachtvollen Kreuzgewölben lagern, wo der Doppelschein des gebrochenen Tageslichts und des Lampenschimmers so magisch an den Wölbungen wiederstrahlt, während schwer lastende Mauerpfeiler die riesig ausgereckten Schatten dazwischen werfen. Das wiederholt sich im kleinen in Hunderten von alten Privatkellern – stolze unterirdische Prachtbauten in ihrer Art, zweischiffig, dreischiffig, mit einem Querschiff, fast wie eine Kirche anzusehen, darin manches »ewige Licht« brennt. Füllen sich im Vorwinter die Kellerräume mit den tödlich betäubenden Dünsten des gärenden jungen Weines, dann werden, wenn man hinuntergehen muß, Feuerbrände von einem Absatz der Kellertreppe zum anderen vorgeschoben, und während die dunkle Tiefe von dem grellen Schein durchzuckt wird, steigt man unter dem Schutz und der Vorhut der reinigenden Flamme mählich zu den Fässern hinab. Dringt im Frühjahr unversehens die Rheinflut in die weingefüllten Keller, dann fahren die Küfer nicht selten gleich dem heiligen Theonest in Weinkufen drunten herum, um die Fässer zu sprießen und solchergestalt am Boden zu befestigen.

Der Einfluß der Rebe auf den Mann, der Weincharakter des einzelnen, wiederholt sich in den größeren Gruppen des Volkes. Es sitzt auch Politik im Wein. Die Rheingauer versichern wenigstens, daß 1848 ihre ganze Märzrevolution durch den Wein gemacht worden sei. Nicht daß er die Leute durch Verzweiflung zur Revolution getrieben hätte. Aber weil er so schlecht war, daß man ihn nicht verkaufen konnte, schenkte man ihn weg, man ließ ihn laufen, und in der Richtung, in welcher man ihn laufen ließ, durchsäuerte er als rechter politischer Sauerteig auch das süßeste Gemüt. Der Siebenundvierziger führt bis auf diesen Tag den Namen »Revolutionswein«. Die Revolution hat ihn aufgetrunken – bezahlt hat sie ihn freilich nicht.

Die uralten Bannrechte bei der Bewirtschaftung des Grundes und Bodens sind fast überall verschwunden: im rheingauischen Weinberg werden sie noch zähe behauptet. Beginnt die Traube zu reifen, dann werden alle Wingerte der Gemeinde geschlossen, selbst für den Besitzer, und er darf nur mit der Erlaubnis des Schultheißen, wohl gar nur unter dem Geleit des Flurschützen in seinen eigenen Weinberg gehen. Er darf die Lese nicht beginnen, bevor der allgemeine, öffentlich verkündete Termin erschienen ist. Er darf während der Lese das Tagewerk nicht anfangen lassen, bevor Böllerschüsse oder Glockengeläute die Anfangsstunde für alle kundgeben; er darf nach dem Zeichen des Feierabends keine Viertelstunde mehr auf seinem eigenen Grund und Boden fortarbeiten. Wir stehen in einem durchaus modernen Lande, wir bewegen uns unter Leuten, die in Sitte, Tracht, Lebensweise eifrigst mit der Zeit fortgeschritten sind, Dampfschiffe und Lokomotiven jagen um die Wette an den Rebenhügeln vorüber, aber das alte Bannrecht ruht noch auf diesen Hügeln, wie es vor mehr als zweitausend Jahren aus der altgermanischen »Feldgemeinschaft« erwachsen ist.

Der heutige Rheingau hat keine echten Städte und keine echten Dörfer. Alle Ortschaften sind Mitteldinge zwischen beiden. So ist der rheingauische Winzer kein eigentlicher Bauer mehr, ob er gleich das Land baut. Anderseits ist er aber zum ganzen Bürger auch noch nicht fertig. Diese Vermischung der natürlichen sozialen Gegensätze läßt allemal auf ein Volk schließen, das seine beste Kraft bereits in früheren Zeitläuften ausgelebt hat. Auch in dem geschäftlichen Beruf des Rheingauer Weinproduzenten kreuzen und verschmelzen sich, wie oben gesagt, drei Hauptgruppen der Arbeit: Landbau, Industrie und Handel. Man kann aber sagen, daß hier weder im Ackerbau, noch in der Industrie, noch im Handel ein rechter Segen wohne, obgleich fast alle Einwohner Ackerbau, Industrie und Handel zugleich betreiben. Es gibt fast nur ganz reiche und ganz arme Leute; sehr große Güter, die aber größtenteils auswärtigen Besitzern gehören, neben einem aufs äußerste zerstückten Boden.

Die Geschichte des Rheingaues seit dem Ausgange des Mittelalters zeigt, wie trügerisch der allgemeine Satz ist, als müsse die Einwanderung reicher Leute in ein Land und das Einströmen eines großen Verkehrs notwendig auch Wachstum und Erstarken des Volkswohlstandes zur Folge haben. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts hatte sich eine bedeutende Zahl von Mainzer Patriziern nach dem Rheingau gezogen, eine Schar reicher Forensen brachte Luxus und Wohlleben dorthin, die Mainzer Erzbischöfe betrachteten den Gau als ihr kostbarstes Besitztum, als die vergnüglichste Wohnstätte in guten und den sichersten Zufluchtsorten in bösen Zeitläuften, sie statteten ihn deshalb mit allen möglichen Freiheiten und Vergünstigungen aus, – und doch erwuchs aus all diesen scheinbar so glücklichen Umständen gerade der soziale Ruin der Bewohner, welchem überall auch der materielle Ruin auf dem Fuße folgt. Die Bevölkerung war zu klein und zu unselbständig, um sich vor dem Eindringen dieser fremden Elemente zu schützen. Damit wurden allmählich alle natürlichen Grundlagen der Gesellschaft erschüttert; die Bauern wurden bürgerlich, die Bürger sahen aus wie vornehme Leute, die alten Sitten wurden zerbrochen, es kam namentlich damals eine förmliche Revolution über das vordem sehr strenge und einfache Hauswesen der Rheingauer.

Abgeschlossenheit eines Landes schafft ein in seinen Sitten gefestetes, am überlieferten Staatsleben festhaltendes Volk. Dies gilt aber nur, wo die Geschlossenheit des Landes eine natürliche, wo das Volk groß genug ist, um in seinen gesellschaftlichen Gebilden sich selbst genügen zu können. Die willkürliche Abschließung eines Landes, das von Natur kein selbständiges Ganzes bildet, erzeugt den Partikularismus. Dieser löst die Sitte des Volkes und tilgt in ihm den Sinn für eine in stetiger Gemessenheit fortschreitende politische Entwicklung.

Die mittelalterliche Landesverfassung des Rheingaues gibt das anschaulichste Bild solch eines falschen Abschlusses. Der Gau, obgleich viel zu klein, um sich selbst genügen zu können, war geschlossen gleich einer Burg. Im Süden und Westen sperrte der breite Grenzgraben des Rheinstromes das Land ab; längs der Ostgrenze erhob sich vom Rheine bis zum Gebirg hinauf ein festes Vollwerk von Mauern und Türmen, und wo diese Landesmauer aufhörte, da zog sich nördlich über das ganze Waldgebirge bis wieder zur Westgrenze des Rheines hinüber eine Grenzwehr der eigensten Art, das sogenannte Rheingauer Landgebück. hier war der Wald selbst zur Festung gemacht, indem Baumzweige und Buschwerk auf Meilen weit zu dem festesten Zaun ineinandergeflochten und im Laufe der Jahrhunderte so dicht Zusammen verwachsen waren, daß sie das Land besser als eine Mauer absperrten. Man konnte den ganzen Gau wie ein Haus zuschließen. Dieser territorialen Geschlossenheit entsprach die soziale und politische Abschließung des Volkes. Der Landesfürst schloß den Gau politisch durch seine Vogtei, und die Bewohner selbst schlossen sich sozial ab durch die äußersten Schwierigkeiten bei der Aufnahme eines Fremden in ihre Genossenschaft. Allein auch positiv sprach sich das sozialpolitische Sondertum aus in dem höchst merkwürdigen uralten Markverein der »rheingauischen Heimgeraide«. Im ursprünglichen Geiste dieses Markvereins sind alle Landesinsassen als eine große Familie gedacht. Die Heimgeraide bildete das gemeinsame Eigentum dieser Familie, die Almende des Landes. »Wald, Weide, Wasser, Weg und Steg« sind die Nutzungen, auf welche jeder Rheingauer ein angeborenes Recht hatte, aber nur im Sinne der Gütergemeinschaft, denn keiner durfte sich von diesen Stücken etwas zum Privatbesitz aneignen. Die Grenzen der Markvereine durchkreuzten mitunter die Grenzen der fürstlichen Territorien und trugen so noch eine soziale geographische Zersplitterung in die politische hinein. Die wetterauische »hohe Mark von Oberursel« zum Beispiel griff in Mainzer, Hanauer, Solmser, Frankfurter und anderherrisches Gebiet hinüber. Umgekehrt schloß dann die Rheingauer Mark wieder einen Teil rein mainzischen Gebiets als selbständiges Ganze ab. Die deutsche Kleinstaaterei ist keine Schöpfung der Fürsten, sie gründet sich auf den Partikularismus des Volkslebens, der altersgrau ist neben dem noch sehr jungen Institute der fürstlichen Landeshoheit. Der Bürgerstolz, diesem hochbegünstigten Gau anzugehören, und die Eifersucht, daß kein Unberufener eindringen möge, spricht sich in der alten rheingauischen Landesverfassung aufs kräftigste aus. Wer den Charakter eines Gaugenossen hatte, dem fielen die Ansprüche aus Teilnahme an den Freiheiten und Nutzungen zu, wenn er auch nur so viel Grundeigentum besaß, »daß man einen dreibeinigen Stuhl darauf stellen konnte,« während ein anderer, der, ohne jenen Charakter, die größten Liegenschaften im Gau sein eigen genannt hätte, dennoch davon würde ausgeschlossen gewesen sein. Hier liegt der Vergleich mit den alten Reichsstädten nahe. Aus ihrer früher so heilsamen Abschließung entwickelte sich bei vielen der Städte später ein versteiftes und verknöchertes Gemeinwesen; bei andern, namentlich den kleineren, trat das gegenteilige Übel ein; sie verloren alle Eigenart und der ganze Charakter ihres Bürgertums löste sich gründlicher als irgendwo in der sozialen Ausgleichung der Gegenwart auf. Das letztere gilt auch vom Rheingau. Im Mittelalter hat er sein Volksleben aufs individuellste entfaltet und – ausgelebt. Das Übermaß der Abschließung schlug in sein Gegenteil um, in die Verflüchtigung alles Besonderen. Der Gau, welcher früher so spröde tat bei der Aufnahme von Fremden, war in unserem Jahrhundert, wie zur Strafe, einmal geraume Zeit eine wahre Freistätte für fahrendes Gesindel geworden.

Allein obgleich fast alle die früheren sozialen Charakterzüge des rheingauischen Volkes erloschen sind, so war doch ein einziger nicht zu vertilgen: der Rheingauer ist der Mann des deutschen Weinlandes, des Weinbaues und des Weintrinkens als solcher. Das ist die wunderbare natürliche Wahlverwandtschaft zwischen »Land und Leuten«, die durch keine politische Umwälzung zerstört werden kann.