|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Tod fürs Vaterland und der Adel

Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest

Uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl.

Der Adel aber und die Offiziere?

Solch eine Flucht und Felonie, Herr Fürst,

Ist ohne Beispiel in der Welt Geschichten.

Schiller

Unzeitige Geduld verdient Verachtung, die Begierde nach freier Welt verdient Glück, die unerschrockene Entschließung aber verdient Hochachtung. Daß aber Notzwang keine Verwegenheit, edle Begierde eine Tugend, Freiheit suchen, wo man kein Recht finden kann, hingegen kein Trotz noch Eigensinn zu nennen sei, ist in großdenkender Welt eine ausgemachte Sache.

Aus Freiherrn Friedrichs von der Trenck 1759 mit Blut (auf deutsch) in eine Bibel geschriebener Erzählung seiner Fluchtversuche aus Magdeburg.

»Der Soldat muß seine Offiziere mehr fürchten als den Tod«

(Testament Friedrichs II.; 1768)

Adolf von Menzel: Der Profos (aus dem Armeewerk)

Am folgenden Tage fanden sich in der Villa Boccanera einige der Gäste wieder ein, die an dem ersten Gespräche teilgenommen und sich seitdem nach Sorrent, Amalfi und Pästum zerstreut hatten. Nach dem zweiten Frühstück saßen mehrere von ihnen auf der Terrasse, als der Hausdiener Zeitungen brachte, deutsche, italienische, griechische, französische und amerikanische. Man wandte sich der Besprechung der weltpolitischen Vorgänge zu und erörterte die Frage, ob sich der Balkankrieg werde auf seinen Herd beschränken lassen. Manfred sprach damals mit Besorgnis von der Gefahr eines Weltkrieges.

Lièvre und Zavitzianos hatten eine besonders schwere Nachricht in einer griechischen Zeitung gefunden. Der ihnen freundschaftlich verbundene Dichter Mabilis war als Führer seiner Freischar gefallen. Zavitzianos übersetzte uns aus dem Berichte der griechischen Zeitung: »Ein Schuß durch den Mund und einer durch die Kehle haben den heldenhaften Dichter weggerafft, als er mit seiner Freischar unseren Angriff auf Janina durch die tollkühne Besetzung einer vorgeschobenen Stellung zu unterstützen versuchte: Sein Unternehmen ist infolge seines Todes gescheitert.« Zavitzianos fügte daran die Betrachtung: »Wenn je ein Opfertod freiwillig war, dann ist es sicher dieser Tod des Mabilis gewesen. Ich kannte diesen Mann. Er war ganz patriotische Leidenschaft. Ich bin sicher, er hat den Tod gesucht, weil er glaubte, damit ein segensreiches Beispiel zu geben.«

Ein deutscher Gast: »Auch Theodor Körner fiel in einem belanglosen Vorpostengefecht. Glauben Sie nicht, daß sein heldenhaftes Beispiel, gesteigert durch seine Lieder, seinem Volke unendlichen Segen gebracht hat? Glauben Sie nicht, daß er Größeres gewirkt hat als Goethes Sohn, dessen Leben der Vater sicherstellte, indem er es ihm unmöglich machte, wie Körner als Freiwilliger auszuziehen?« Manfred: »Was Goethe tat, verdient immer Nachdenken. Mit welcher Leidenschaft haben sich die schottischen Clane einst untereinander befehdet, mit welcher Erbitterung sich später Schotten und Engländer bekriegt! Hat der Opfermut, mit dem sie sich schlachteten und abschlachten ließen, ihr Vaterland gestärkt oder geschwächt, hat er der Sache Großbritanniens mehr geschadet oder genützt? Es ist schwer zu entscheiden. Glauben Sie, Zavitzianos, daß Ihr Vaterland vom Tode Ihres Freundes, des Dichters Mabilis, so großen, heiligen Nutzen ziehen wird, daß der Verlust, den sein Tod für das geistige Leben Ihres Volkes bedeutet, dadurch aufgewogen wird?«

Zavitzianos: »Es ist schwer zu entscheiden. Ich glaube, dieser Krieg zwischen Griechen und Türken ist ebenso unselig wie die nimmer endenden Zwistigkeiten zwischen Deutschen und Franzosen; und wie die glücklich beendeten Streitigkeiten zwischen Schotten und Engländern es waren. In diesen drei Fällen sehen wir Völker, die hundert Gründe der Vernunft und des Herzens verbrüdern sollten, die von Natur aufeinander angewiesen sind, sich zerfleischen und furchtbare Opfer bringen. Wem werden diese Opfer gebracht?«

Manfred, der die Enttäuschung nicht verwinden konnte, die ihm Borchardts »Über Alkestis« bedeutete, antwortete schnell mit einem Worte aus Borchardts Schrift: »Dem ›religiösen Bangen im todbereiten Stamme‹. Bangen und Todbereitschaft und Schriftsteller, die ihnen das Wort reden, scheinen in unbegrenzten Mengen überall zu gedeihen. Was nicht gedeiht, sind fromme Furchtlosigkeit und Lebenswille, Einsicht und Kraft, das Verbindende zu sehen und das Trennende um des Verbindenden willen zu vergessen. Da fehlen die Führer; nicht auf dem Schlachtfeld. Edler Lebenswille, der Einsicht und Kraft genug hat, sich durchzusetzen trotz des Hetzens und Drohens der Schwarzseher. Wie sagt doch Borchardt in seinem Lobliede auf äolische Urtümlichkeit? ›Der Seher aber stand auf und sprach dräuende Worte gegen die Feigen und Laschen‹ und ›da krachte ein heller Donner vom Meere‹. Damit war dann erwiesen, daß die junge Mannschaft fallen muß ›zu Sühne und Gelübde, zu Zwang und Eid, zu Gewähr und Sieg‹. Das ist genau so berechtigt wie das Abschlachten der Iphigenie am Altare. Sagen Sie mir doch, Lièvre, der Sie Ihr Trauerspiel doch ganz aus der Anschauung eines wirklichen Krieges geschöpft haben, warum wollen Sie eigentlich Ihre Iphigenie am Altar bluten lassen? Warum muß sie sterben?«

Lièvre: »Ah, ich will nicht, daß sie stirbt, ich kann nichts dafür, daß sie sterben muß, die Notwendigkeit ihres Todes ist eine Tatsache, die den griechischenTragikern von ihren Vorfahren mitgeteilt wurde und die sie dann uns mitgeteilt haben. Ich wünsche den Tod der Iphigenie ebensowenig wie ich Sklaverei oder Krieg wünsche. Ich kann nicht sagen, es ist, es war, es wird notwendig sein, Krieg zu führen, aber es ist eine Tatsache, daß man sie führt und geführt hat und daß man sie führen wird.«

Manfred: »Ja, man wird sie führen, solange wir uns über ihre Notwendigkeit von den Vorfahren der griechischen Tragiker belehren lassen; es sei denn, daß der Balkankrieg, dessen Blitze eben den Dichter Mabilis erschlugen, einen Weltkrieg heraufbeschwört, dessen Wirkungen furchtbarer sind, als der peloponnesische Krieg es für Griechenland gewesen ist.«

Das Gespräch wandte sich der Politik zu, bis es sich verlor im allgemeinen Aufbruch der Freunde, die den schönen Nachmittag für Ausflüge nutzen wollten.

Am Spätnachmittag traf ich Manfred Ellis und Pastor Hans Dietrich Hans Dietrich ist ein Deckname; der wirkliche Name wurde auf Bitte seines berühmten Trägers unterdrückt. allein im Bücherzimmer. Die beiden Herren waren Jugendbekannte, die sich seit zwanzig Jahren nicht gesehen hatten. Indem ich im folgenden das Gespräch der Beiden auszugsweise wiedergebe und dabei die Äußerungen Pfarrer Dietrichs mehr als die Worte Manfreds, auf die es mir hier besonders ankommt, verkürze, bringe ich den Geistlichen in den Verdacht, übertrieben lakonisch gewesen zu sein; ich versichere deswegen, daß dieser Verdacht unbegründet ist.

Im Laufe des Gespräches sagte der berühmte Geistliche: »Hören Sie, Manfred, in der Art, wie Sie heute nach Tisch über den Krieg und über den Tod für das Vaterland sprachen, lag etwas, das mich beinahe zum Widerspruch reizte. Wollten Sie sagen, es könne etwas Rühmlicheres geben als sein Leben bei der Verteidigung des Vaterlandes zu opfern?«

Manfred: »Verteidigung, das ist ein weiter Begriff. Während der Perserkriege haben die Griechen die Poesie der Verteidigung entwickelt, um sie nachher in nimmer endenden Bürgerkriegen zur eigenen Zerfleischung zu verwerten.«

Pfarrer Dietrich: »Nennen Sie meinetwegen die Kriege unseres großen Friedrich Angriffskriege; haben sie nicht der Nation und ihrem Wohle im höchsten Sinne gedient, und muß das Vaterland darum nicht auch dem geringsten Grenadier dankbar sein, der sein Leben damals opfern durfte?«

Manfred: »Gleichviel, ob er durfte oder mußte: sein Andenken sei mir heilig. Ich gestehe, über die Seelenverfassung dieser tapferen Soldaten habe ich oft nachdenken müssen. – Wie ist es, lassen Sie Voltaires Zeugnis gelten?«

Pfarrer Dietrich: »Es kommt darauf an, was er sagt.«

Manfred: »In seinen Werken findet sich ein Gedicht, mit dem er einmal seinen königlichen Schüler – es war bald nach dessen Tronbesteigung – bewog, einen Zwangsarbeit verrichtenden Fahnenflüchtling ins Spital überführen zu lassen. Es handelte sich um einen sechs Fuß hohen Franzosen, obendrein einen Edelmann, den Friedrich Wilhelm I. unter die »langen Kerle« gepreßt hatte; ihm waren zur Strafe für den Fluchtversuch Ohren und Nase abgeschnitten worden, und man hatte ihn sechsunddreißigmal Spießruten laufen lassen.«

Pfarrer Dietrich: »Es spricht für Voltaire, daß er Friedrichs mildere Herrschaft ins rechte Licht rückt; in der Tat, für nichts muß man Friedrich dem Großen dankbarer sein als für den Geist der Milde und Aufklärung, den er als erster in Rechtspflege und Heeresverwaltung einführte zu einer Zeit, als in anderen Ländern noch mittelalterliche Barbarei auf diesen Gebieten herrschte. Bedenken Sie, mit welcher unerbittlichen Härte man noch lange in England Unfreiwillige in die Marine ›preßte‹.«

Manfred: »Ja, man muß Friedrich II. dankbar sein, daß er seine Anhängerschaft für die aus England mitgebrachten Lehren Voltaires gleich nach Regierungsantritt durch die Abschaffung der Folter kund tat. Allerdings machen sich viele eine falsche Vorstellung von dieser ›Abschaffung der Folter‹. Es war nämlich schon vorher nur in seltenen Fällen gefoltert worden, und es wurde auch nachher gefoltert – wenn es dem großen Könige paßte. So hat Friedrich II. z. B. 1748 die Folter gegen den General Walrave freigegeben, mitten im Frieden, weil er diesen alten hochverdienten Offizier unerlaubter Beziehungen zum Kaiser verdächtigte (Preuß, III, 326). Man irrt sich, wenn man glaubt, Friedrich II. hätte sich den Lehren der französischen Aufklärung nicht ohne Mühe entzogen, wo sie seinen Neigungen widersprachen. Es war ebenfalls im Frieden, als er den Geheimrat Ferber enthaupten und nach Tartarenart seinen Kopf auf einen Pfahl stecken ließ; dem wehklagenden Vater seines Opfers schrieb er: »Sie können garnicht glauben, welcher grauenhaften und unerhörten Verbrechen Ihr Sohn sich gegen mich schuldig gemacht hat.« (Preuß, I, 222 f.) Ebenso schwer zu glauben wäre es, wenn man Friedrich II. Herrscher eines Rechtsstaates nennen wollte, oder wenn man behauptete, daß die Milde, von der er gerne redete, etwa dem Heere, dem Werbe- und Prügelunwesen, zugute gekommen sei. Voltaire war nicht damit zufrieden, daß sein königlicher Schüler, nach dem Mittagessen und dem anschließenden berühmten und viel bezweifelten Schäferstündchen, vom Fenster seines Schlosses das Spießrutenlaufen zu überwachen pflegte, mit dem auch unter seiner Herrschaft militärische Vergehen noch bestraft wurden.«

Pfarrer Dietrich: »Ich glaube, daß manche der Mitteilungen, die Voltaire über Friedrich den Großen gemacht hat, übelwollende Entstellungen enthalten.«

Manfred: »Wenn Sie dem Franzosen Voltaire nicht trauen wollen, überzeugt Sie vielleicht der Engländer Malmesbury und, wenn auch der Ihren Beifall nicht findet, schenken Sie vielleicht Friedrichs eigenen Worten Glauben. Es war im Jahre 1768, daß Friedrich II. in seinem Testament seinem Nachfolger einschärfte, daß die preußischen Soldaten ihre Offiziere mehr fürchten müssen als den Tod, weil nur die Furcht vor den eigenen Offizieren die preußischen Soldaten zwingen kann, großen Gefahren ins Auge zu sehen.« (Vgl. oben S. 532.) »Klingt es angesichts dieses königlichen Zeugnisses unglaublich, wenn ein Jahr vorher James Harris, der spätere Lord Malmesbury, ein Mann, der tiefen und segensreichen Einfluß in der politischen Geschichte Englands gewonnen hat, in sein Berliner Tagebuch schrieb: ›Es gibt für einen Offizier kein besseres Mittel, des Königs Wohlgefallen zu erregen, als die vom Könige verhängten Strafen der Soldaten zu verschärfen und fünfhundert Schläge zu geben, wo der Befehl auf vierhundert lautete. Die grausamsten Offiziere sind sicher, befördert zu werden‹?

»Gustav Freytag hat übrigens hier in seinen ›Bildern aus der deutschen Vergangenheit‹ den Bericht eines Augenzeugen, eines in preußische Dienste gepreßten Schweizers, veröffentlicht.«

Manfred las vor: »›Bald alle Wochen hörten wir nämlich neue ängstigende Geschichten von eingebrachten Deserteurs, die, wenn sie noch so viele List gebraucht, sich in Schiffer und andere Handwerksleute, oder gar in Weibsbilder verkleidet, in Tonnen und Fässer versteckt, und dergleichen, dennoch ertappt wurden. Da mußten wir zusehen, wie man sie durch zweihundert Mann, achtmal die lange Gasse auf und ab Spießruten laufen ließ, bis sie atemlos hinsanken – und des folgenden Tags aufs neue dran mußten, die Kleider ihnen vom zerhackten Rücken heruntergerissen, und wieder frisch drauflosgehauen wurde, bis Fetzen geronnenen Bluts ihnen über ihre Hosen hinabhingen. Dann sahen mein Landsmann und ich einander zitternd und todblaß an, und flüsterten einander in die Ohren: »Die verdammten Barbaren!« Was hiernächst auch auf dem Exercirplatz vorging, gab uns zu ähnlichen Betrachtungen Anlaß. Auch da war des Fluchens und Karbatschens von prügelsüchtigen Jünkerlins, und hinwieder des Lamentirens der Geprügelten kein Ende.‹

»Für seine nichtmilitärischen Sklaven hielt Friedrich, gegen die Wünsche der Aufklärungszeit, an der ebenso grauenhaften Hinrichtung durch das Rad fest. Allerdings schrieb er sehr menschenfreundlich: ›Die eigentliche Absicht gehet darunter dahin, daß nicht sowohl die Delinquente gemartert werden, als daß vielmehr an ihnen ein affreuses Exempel, andern zum Abscheu geschehen solle.‹ ( Acta Borussica VIII, S. 620.)

»Erscheint es nach derartiger Abschaffung der Folter durch Friedrich den Großen nicht durchaus glaublich, daß Friedrich über seine Truppen gesagt haben soll: ›Das Wunderbarste für mich ist, daß ich unter diesen Leuten in Sicherheit bin; jeder von ihnen ist mein unversöhnlicher Feind, und doch hält sie die Heereszucht in Schranken.‹ Diese Zucht war so scharf, daß die Soldaten nicht einmal Zeit fanden zu der einsichtigen Frage, die uns die Pfälzerin Liselotte vom Erzherzog Karl aufbewahrt hat: ›Sind wir nicht rechte Dummköpfe, uns für diese albernen Könige totzuschlagen ‹; und doch war Erzherzog Karl, als ihn der Kaiser in den spanischen Erbfolgekrieg verwickelte, nicht nur Kanonenfutter wie die meisten anderen ›Dummköpfe‹, die damals, oder in späteren Kriegen, aufeinander einhieben, sondern der Kaiser wollte ihn selbst zum Könige von Spanien machen; der Krieg wurde also in gewissem Sinne für ihn geführt.«

Pfarrer Dietrich: »Sie beurteilen da soziale Verhältnisse des achtzehnten Jahrhunderts mit den allzu empfindsamen Augen eines modernen Menschen. Gewiß gab es auf den preußischen Kasernenhöfen damals allerlei, was wir heute nicht mehr billigen können, aber derartige Dinge erklären sich aus den Anschauungen des Zeitalters; sie waren international und dürfen nicht sentimental mit heutigen Maßstäben gemessen werden.«

Manfred: »Waren sie international? Warum schrieb dann 1808 der Generalfeldmarschall Hermann von Boyen, als er zusammen mit Gneisenau für ›die Freiheit des Rücken‹, das heißt also für die Abschaffung der Prügelstrafen im preußischen Heere eintrat: ›Soll denn das preußische Volk das einzige sein, welches im traurigen Abstande zu den Nachbarn einer gerechteren und edleren Behandlung des Soldaten unfähig wäre?‹ War der Herr Feldmarschall zu gefühlsselig, zimperlich und sentimental, oder war die schauderhafte friderizianische Prügelwirtschaft etwa wirklich spezifisch preußisch? Konnte sie nach der Zeit Friedrichs II. ganz aus den preußischen Kasernenhöfen ausgerottet werden? Warum klagte nach 1806 der Bericht der Königlich Preußischen Reorganisationskommission, daß ›die Offiziere in ihrer Bildung gegen alle übrigen Stände so weit zurück seien‹? Bin ich etwa empfindsam? Der junge Bismarck hat seinen Überdruß darüber geäußert, sich ›mit der Rekruten dressierenden Fuchtelklinge zu amüsieren‹. Daß das nicht etwa sinnbildlich zu verstehen ist, wurde mir erst vor kurzem klar, als ich mich mit Hans Delbrück unterhielt. Dieser vielgenannte preußische Professor versicherte mir, daß schon im achtzehnten Jahrhundert sich die französischen Soldaten nicht prügeln ließen und daß es ›in der Napoleonischen Armee keine Stockschläge und kein Spießrutenlaufen gab‹. Ich bedauerte, daß die Soldaten Friedrichs II. und nach friderizianischem Muster alle Deutschen vor der Erlösung durch Napoleon und den Freiherrn vom Stein noch so viel weniger menschlich behandelt worden seien. Aber Herr Hans Delbrück meinte: ›Das Prügeln ist nicht so schlimm; ich habe selbst in meiner Militärzeit noch Rekruten geprügelt.‹ In seiner Schrift: ›Über die Verschiedenheit der Strategie Friedrichs und Napoleons‹ macht Delbrück aber doch weitgehende Zugeständnisse.«

Manfred hatte Delbrücks Schrift zur Hand und las daraus vor: »›Als Friedrich in der Schlacht bei Zorndorf mit seiner Infanterie unzufrieden gewesen war, schrieb er an den Prinzen Heinrich: ›Lehren Sie Ihre Infanterie den Stock respektieren‹; Delbrück fährt fort: ›Nach dieser Anschauung war es allerdings ziemlich gleichgültig, ob ein Bataillon aus märkischen und pommerschen Bauernsöhnen, oder aus heimatlosen Vagabunden oder aus gefangenen Österreichern und Sachsen zusammengesetzt war. In drei Gliedern, Schulter an Schulter, in gleichmäßigem Tritt, rechts und links die Pelotonführer, hinten die schließenden Offiziere, wird vorgerückt, auf Kommando die Salve abgegeben und weiter vorgerückt durch das feindliche Feuer, bis wieder das Kommando »Halt« ertönt. Da gibt es kein Zaudern, kein Ausweichen und keinen guten Willen‹ …; ›Die preußische Disziplin mußte dazu kommen, einzig und allein die Furcht als das agens in der kriegerischen Leistung des gemeinen Mannes anzusehen‹ …; ›Wenn man durch einen Wald marschiere, schreibt der König seinen Generälen vor, so sollen Kavallerie patrouillen durch das Gehölz neben der Infanterie hergehen; um das Lager soll in der Nacht eine Chaine von Vedetten gestellt werden; man soll nachts die Zelte der Soldaten revidieren; zum Holz- und Wasserholen soll die Mannschaft in Reih und Glied durch die Offiziere geführt werden, und so vierzehn verschiedene Regeln – alles, damit keine Gelegenheit zum Desertieren gegeben werde«. Preußische Soldaten durften im Felde also nur unter Aufsicht, reihenweise und auf Kommando ihre Notdurft verrichten; so wollte es ihr großer König.

»Delbrück fährt fort: »Aus der bloßen Schießmaschine, wozu, wenn man es scharf ausdrücken will, die Lineartaktik den Soldaten stempelte, war durch die Revolution ein selbstwollend fechtendes Individuum geworden. Damit und erst damit war die Möglichkeit gegeben zur Einführung des Tirailleurgefechts.«

»Hier schickt mir mein Buchhändler das im Jahre 1851 veröffentlichte Buch Hauptmann von Witzlebens: »Aus alten Parolebüchern der Berliner Garnison zur Zeit Friedrich des Großen«, ein Büchlein, das meine Aufmerksamkeit und mein Erstaunen erregte. Hauptmann von Witzleben wenigstens ist sicher nicht »empfindsam«; im Gegenteil scheinen die Ereignisse von 1848 ihn die Abschaffung »dieser einfachen, aber vorzüglichen Disziplinarmaschine«, wie er den friderizianischen Stock nennt, bedauern zu lassen. Die Schrift des Hauptmanns von Witzleben besteht im wesentlichen aus Auszügen aus den zufällig erhaltenen Parolebüchern eines Berliner Grenadier-Regimentes. Diese Parolebücher stammen aus den Jahren 1750-54 und 1780-83. Der Herausgeber hat seine Auszüge mit liebevoller Sachkunde und Bewunderung erläutert.«

Da keiner der Anwesenden den Inhalt des von Witzlebenschen Buches kannte, machte uns Manfred auf unsere Bitte folgende Mitteilungen:

Manfred: »Hauptmann von Witzleben belehrt die bewundernde Nachwelt über die Beschaffenheit derjenigen Folterwerkzeuge, welche Friedrich der Große nicht abschaffte, sondern zur Anstachelung des Mutes seiner Soldaten verschärfte. von Witzleben unterscheidet: Stock, Fuchtelklinge, Krummschließen und Spießruten- oder Gassenlaufen und erklärt: »Die Unteroffiziere waren die würdigen Handhaber des Stocks, dieser einfachen, aber vorzüglichen Disziplinarmaschine, und wandten sie schon bei kleinen Unaufmerksamkeiten im Dienste gern an, weshalb sie auch stets in und außer demselben mit einem Stocke versehen waren. Während sie aber bei den Gemeinen die Disziplin mit starkem Arme aufrechterhielten, mußten sie selbst nicht selten ihren Rücken den Fuchtelklingen der Adjutanten beugen und teilten dieses Schicksal mit den Gefreiten-Korporalen, welche etwa den Rang unserer heutigen Fähnriche einnahmen.

»»Außer dem Stocke und der Fuchtel war für Unteroffiziere und Gemeine das Krummschließen eine gefürchtete Strafe, denn hierbei wurde der rechte Arm und der linke Fuß oder der linke Arm und der rechte Fuß, oder gar beide zugleich in so enge Verbindung gebracht, daß die hieraus hervorgehende Lage eine wenig beneidenswerte gewesen sein muß, da noch heute der Soldat mit der Bezeichnung ›Krummliegen‹ figürlich die traurigsten finanziellen Verhältnisse bezeichnet.

»»Die härteste körperliche Strafe aber war das Spießruten- oder Gassenlaufen. Hiermit wurden nur Gemeine wegen Desertion, Trunkenheit und Insubordination etc. bestraft. Der Schuldige mußte mit entblößtem Rücken durch die aufgestellte Gasse seiner Kameraden gehen, deren jeder, mit einer Rute versehen, dem Vorübergehenden einen Hieb gab. Die Exekution geschah, um den Schmerzensschrei des Inkulpaten zu übertönen, bei Trommel- und Pfeifenklang, dessen Melodie die Soldaten den Text untergelegt hatten:

»Warum bist du fortgelaufen?

Darum mußt du Gassen laufen,

Darum bist du hier!«

»»Die Strafe erhöhte sich und verminderte sich nach der Zahl der aufgestellten Mannschaften, und je nachdem der zu Bestrafende die Gasse mehr oder weniger Male zu durchlaufen hatte. Hinter der Gasse gingen auf beiden Seiten Korporale, welche mit derben Rohrstöcken darüber wachten, daß die Leute sich nicht aus Sympathie für das Vergehen oder aus Mitleiden für den Verbrecher hinreißen ließen, die Stärke der Strafe durch gemilderte Schläge zu schwächen.« Prügelnd geprügelt!

»Der frühere Besitzer meines antiquarischen Exemplares des Witzlebenschen Buches, bezeichnenderweise ein Herr von Kleist, scheint mit dieser Frage sehr vertraut gewesen zu sein. Er hat hier am Rande mit feiner Feder folgende lange Glosse gemacht:

»»Dreihundert Soldaten, selten weniger, standen sich in zwei Reihen gegenüber und bildeten eine sechs bis sieben Fuß breite Gasse; alle waren mit sechsviertel Ellen langen und einhalb bis dreiviertel Zoll dicken Haselstöcken bewaffnet. Durch diese Gasse mußte nun der Verurteilte mit entblößtem Körper ganz langsam drei- bis sechsmal, oft aber noch mehr hindurchgehen, wobei ihm die Hände auf der Brust zusammengebunden waren und ein ihn führender Unteroffizier dafür sorgte, daß er nicht zu schnelle Schritte machen konnte. Rechts und links erhielt er allemal von jedem der aufgestellten Soldaten einen kräftigen Hieb, also bei sechsmaligem Durchgange, was das gewöhnliche war, 6 × 300 = 1800 Hiebe auf den entblößten Körper. Dieser wurde dabei natürlich furchtbar zerfleischt. War er zuletzt durch Blutverlust so entkräftet, daß er nicht mehr gehen konnte, so wurden ihm die noch fehlenden Hiebe liegend gegeben, indem man die Soldaten reihenweise an ihm vorbeiziehen ließ. Oft ließ der König durch persönlichen Befehl einen Schuldigen statt sechsmal, sogar zwölf- und vierundzwanzigmal durch 300 Mann laufen; mit der Beifügung, wenn derselbe dem Tode nahe sei, solle man den noch übrigen Teil der Strafe aussetzen, bis der Mann etwas geheilt worden, und dann von neuem wieder anfangen. Die Unterbrechung solle so oft wiederholt werden, als nötig sei, damit nur keiner sterbe, ehe er seine volle Strafe empfangen. So dauerten die Leiden mancher Verurteilter jahrelang.«

»Preuß (XIV, 334) berichtet über den Grenadier Marufski, den Friedrich II. in seinen Dienst gepreßt hatte und der »aus gröster Melancholie« sich zwei Finger der rechten Hand abhackte, um loszukommen. Friedrich der Große »konfirmierte allergnädigst die Sentenz«: »Der Kerl soll vierundzwanzigmal Spießruten laufen, und wenn er dann noch lebt, zwei Jahre lang zur Festungsarbeit verurteilt sein.« Da der Kerl »noch nicht völlig curiret« und »da sowohl viele Geistliche als weltliche Personen für ihn intercedieren und sein achtzigjährig alter Vater auch einen anderen schönen Kerl von eben der Größe der Compagnie zu verschaffen sich obligiret«, fragte der Regiments kommandeur, »ob der König die dictierte Strafe allergnädigst zu erlassen geruhen wollen.« Auf dieses Gesuch schrieb der König auf französisch: »Welche Schwäche! Man muß die Gesetze vollstrecken. Nicht weich werden.«

»Auch aus den Parolebefehlen geht hervor, daß die furchtbarste der friderizianischen Foltern, das Spießrutenlaufen, nicht entfernt etwa nur gegen Fahnenflüchtige angewendet wurde (was übrigens genügt hätte, um sie zu einer täglichen Erscheinung zu machen), sondern daß sie auch für kleine und kleinste Vergehen verhängt wurde. Am häufigsten scheint mit dieser grauenhaften Folter das Laster des Trunks bestraft worden zu sein. Wer es etwa für möglich hält, daß eine so bestialiche Heeresverfassung wie die friderizianische nicht als Beförderung oder Erzwingung der Trunksucht wirken mußte, kann hier im Buche des Hauptmanns von Witzleben lesen: »fast zu jedem Exerzieren, zu jeder Wachtparade wurde im Parolebefehl erinnert, ›daß die Kerls nicht besoffen kommen sollten‹, und ›sollte sich aber dennoch einer besoffen finden lassen, so soll derselbe sogleich auf der Stelle Gasse laufen, deswegen der Profoß Ruten mit herausnehmen soll‹. Hauptmann von Witzleben erklärt dazu: »Daß die Strafe nicht bloß angedroht, sondern auch häufig vollzogen wurde, bezeugen viele vorhandene Befehle. – Aber nicht allein wegen Trunkenheit, auch wegen geringer Wachvergehen, schlechten Anzuges, Lotterei beim Exerzieren wurde Spießrutenstrafe angedroht und verhängt.«

Da Friedrich der Große so oft in der Jugend und in reifen Mannesjahren mit Selbstmord gedroht hat, erscheinen folgende Worte des preußischen Edelmannes, Hauptmanns von Witzleben und der sich anschließende Parolebefehl bedeutsam. von Witzleben erläutert: »Wenn diese und viele andere Befehle bezeugen, wie sehr man für die Aufrechterhaltung eines nach allen Richtungen hin strengen Dienstes tätig war, so finden wir doch auch in dem folgenden Befehle vom 31. Januar 1781 eine strenge, aber väterliche Fürsorge für das körperliche Wohl des einzelnen Mannes: ›Morgen ist Exekution über den Grenadier Muska, weil er sich hat den Hals abschneiden wollen. Er läuft sechzehnmal Spießruten in zwei Tagen‹, wodurch dem Lebensmüden (so fährt Hauptmann von Witzleben fort) die Hoffnung blieb, auf weniger schuldbeladene Weise das Zeitliche zu segnen.« Hauptmann von Witzleben hat sicher recht: der Grenadier Muska ist zu Tode gefoltert worden. Warum? Weil er »seinen König« nachgeahmt und daran gedacht hatte, die Schmach preußischen Lebens abzuwerfen. Sicher ist Grenadier Muska mit »väterlicher Fürsorge« behandelt worden, wie Hauptmann von Witzleben rühmt; wäre er nämlich nicht zu Tode gefoltert worden, dann wäre er dem Schicksal verfallen, welches der Königliche Befehl vom 21. Januar 1754 schildert: »Wenn die Regimenter Leute wegjagen, so sie ein S auf die Hand brennen lassen, so soll solches tief eingeschlagen werden, und dann sollen sie noch einige Tage sitzen bleiben, damit sie es nicht können wieder ausmachen«.«

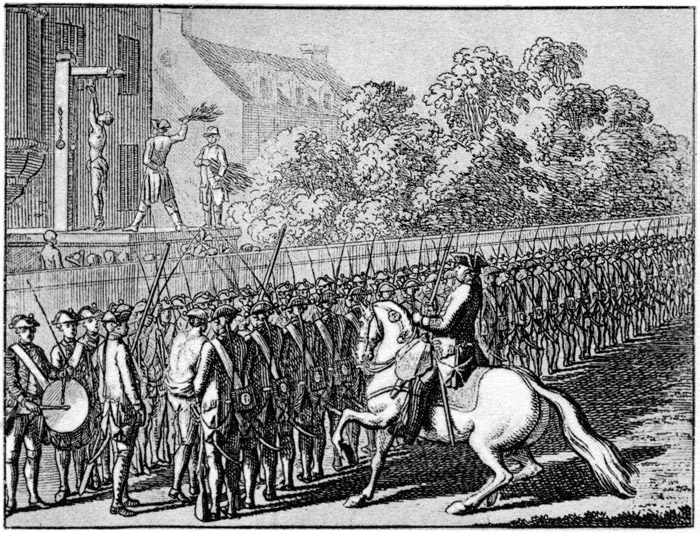

Spießrutenlaufen nach einer Radierung Chodowieckis

Pfarrer Dietrich: »Sie meinen wirklich, die anderen Kriegsvölker seien damals ohne Stockprügel ausgekommen?«

Manfred lachte auf seine schwer entzifferbare Art und antwortete: »Es scheint allerdings, daß eigentlich nur die Kosaken – mehr Ehrgefühl hatten als die Preußen. Wenigstens schreibt von Archenholtz über die Kosaken: »Auch kriegerische Ehre herrscht bei dieser Völkerschaft, daher sich kein Kosak mit Stockprügeln bestrafen läßt, dagegen aber Peitschenhiebe als eine ehrenhafte Züchtigung geduldig erträgt.««

Pfarrer Dietrich überhörte Manfreds Spott und sagte: »Sie geben also zu, daß die anderen Völker sich ebenso prügeln ließen wie die Preußen?«

Manfred: »Nicht ebenso! etwas anders. Hören Sie, was Archenholtz über die verachteten Franzosen von Roßbach schreibt: »Bey keiner Armee herrschte solche Fröhlichkeit …; In Ermangelung anderer Schauspiele entblößte man liederliche Weibsbilder bis auf den Gürtel und ließ sie Spießruten laufen; eine Strafe, die zur Belustigung diente und desto sonderbarer war, da die französischen Soldaten selbst nie, weder auf diese noch auf eine andere Art, fühlbar gezüchtigt wurden.« »Sonderbar« fand der brave von Archenholtz die Verspottung des preußischen Spießrutenlaufens im französischen Lager. Hätte, statt Archenholtz, Wedekind diese verwegenen Liebkosungen der Lagerdirnen geschildert, dann hätte er geschrieben: »Weib, jetzt bist du eingeheizt!««

Herrn Pastor Dietrich war dieser Gegenstand unbehaglich. Er lenkte ab mit den Worten: »Aber bei den Österreichern wurde doch geprügelt?«

Manfred: »Den preußischen Soldaten gefiel es namentlich 1778/79 soviel besser bei den Österreichern als bei ihrem großen König, daß dieser einsichtige Mann das Überlaufen seiner Getreuen »in lichten Haufen« durch folgendes Schreiben einzudämmen versuchte: »»Mein lieber General der Infanterie v.Tauentzien. Ich trage Euch hiedurch auf, durch die Officiers unter die Regimenter ausbringen zu lassen, die Österreichische Deserteurs hätten hier ausgesagt, daß kein Tag vorbei ginge, wo die Österreicher nicht 10 bis 12 Kerls alle Tage todt prügelten und die sie kaum mahl begrüben: Imgleichen hätten sie von den Deserteurs, die von uns herüber gekommen, ein hauffen, die sie in Frankfurt am Main angeworben, und die sie wieder erkannt, weil sie nicht bei ihnen Dienste genommen hätten, aufhängen lassen. Ihr habt demnach dieses so anzustellen, daß die Officiers davon unter sich öffentlich sprechen, daß die Bursche solches hören, und sie von der Desertion ein Bisgen abgeschreckt werden. Ich bin etc. Im Lager bei Lauterwasser, den 1. September 1778.« »Sie sehen, Friedrich war verschlagen: trompeur et demi!« Hierauf wandte sich Manfred plötzlich mit besonderer Teilnahme an Pfarrer Dietrich und fragte: »Herr Pfarrer, was halten Sie eigentlich von der Angelegenheit Ihres Kollegen, des Pfarrers Faulhaber?«

Als Pfarrer Dietrich sich dieser Angelegenheit nicht erinnerte, las Manfred einige Sätze von Preuß (III, 236) vor, aus denen sich ergab, daß der Geistliche von einem wiedereingefangenen Deserteur beschuldigt wurde, er habe auf Befragen in der Beichte gesagt, Fahnenflucht sei zwar eine große Sünde, könne einem reuigen Sünder aber von Gott dennoch vergeben werden. Hierauf erließ Friedrich II. einen französischen »Kabinetsbefehl«, der so anfing: »Mein Lieutenant-Colonel, Sie müssen den Pater Faulhaber hängen, ohne ihm vorher den Empfang der Sakramente zu gestatten.« Der Geistliche »wurde darauf nicht bloß an den Spionengalgen, sondern sogar neben einen, schon seit einem halben Jahr aufgeknüpften Spion gehenkt«.

Pfarrer Dietrich entgegnete, daß Friedrich der Große im allgemeinen doch besser als irgendein anderer für seine Soldaten gesorgt hätte. Manfred antwortete: »Da haben Sie vielleicht recht. Hören Sie zum Beispiel folgende Proben der friderizianischen Soldatenfürsorge, wie sie aus den alten Parolebefehlen spricht. Hier zum Beispiel heißt es am 2. Mai 1780: »Bei der morgenden Besichtigung müssen die Burschen ordentlich gepudert sein, Ohren recht rein gewaschen, ingleichen die Zöpfe nicht voll Puder. Die Burschen, so Bärte haben, müssen selbe gut aufsetzen, und daß ja keiner betrunken kommt, auch keine Branntweinpulle bei sich hat. Wenn künftig ein Unteroffizier einen andern Stock noch als den seinigen angehängt hat, bekommt er auf der Stelle dreißig Fuchteln.«

»Oder hier am 10. Januar 1781: »Die Zöpfe sollen nicht zu hoch und nicht zu niedrig gefaßt sein. Die Hakens sollen unter dem Achselband sitzen, daß keine zu sehen. Auf die Frisur soll besser gesehen werden, daß jeder Kerl drei gehörige Locken hat, es sei denn, daß er zu wenig Haare, so muß er doch zwei haben.««

Pfarrer Dietrich wehrte ab mit den Worten: »Sie dürfen sich nicht an solchen Alterserscheinungen stoßen. Zur Zeit des Siebenjährigen Krieges war das alles anders.«

Manfred: »Gut, so hören Sie dies vom 20. Juli 1751, also kurz vor dem Siebenjährigen Krieg: »Das Lederzeug soll gut angestrichen und die Haare sehr weiß gepudert sein, müssen auch Puder mitnehmen, damit sie sich vor Potsdam von neuem pudern können.«

»Dazu bemerkt Hauptmann von Witzleben: »In welchem Maße übrigens der Puder verbraucht wurde, ergibt der Befehl vom 25. Juli 1753, worin befohlen war, daß die Kompagnien zu einer Revue bei Spandau einen halben Zentner Puder und Kreide mit ins Lager nehmen sollten.««

Als Pfarrer Dietrich sich mit diesen Belegen unzufrieden bezeigte, entgegnete ihm Manfred: »Aha, das ist Ihnen alles noch nicht kriegerisch genug. Sie wünschen etwas mitten aus dem Siebenjährigen Kriege. Gut. Der friedrichbegeisterte Hauptmann J. W. von Archenholtz gibt uns als Augenzeuge folgende Schilderung der väterlichen Soldatenfürsorge seines großen Königs.

»Archenholtz schreibt über den Winter 1759-1760: »Nun folgte ein sonderbarer Winterfeldzug, dereine sehr große Zahl Menschen wegraffte …; Das Holzholen dauerte wegen der entsetzlichen Kälte den ganzen Tag …; Der Soldat verschonte weder Ställe, Scheunen, noch Häuser. Die Spanier suchten in dem neu entdeckten Amerika nicht eifriger nach Gold als jetzt die Preußen nach Holz …; Die Zelte waren eingefroren und die Leinwand den Brettern ähnlich …; Täglich erfroren den schlecht bekleideten Soldaten die Glieder. Im Lager waren keine Brandhütten, die Feldwachen hatten nur brennende Holzhaufen, wenn es nicht auch an diesem so nötigen Bedürfnis ganz fehlte, welches oft geschah, und für die Offiziere waren bretterne Häuschen gebaut. Die gemeinen Soldaten, um ihr von der Kälte erstarrtes Blut flüssig zu machen, liefen entweder wie die Unsinnigen im Lager herum, oder uneingedenk des Kochens verkrochen sie sich in ihren Zelten, wo sie aufeinander lagen, um wenigstens einige Teile ihres Körpers an den Leibern ihrer Kriegsgefährten zu erwärmen …; oder …; der Soldat lag der Länge nach in der Asche, um seinen Körper zu braten. Wenn das Feuer den Vorderteil des leicht bekleideten Leibes fast verzehrte, so erstarrte der Hinterteil vor Frost …; Die Lebensmittel waren gar nicht im Überfluß und der Soldat auf sein Kommißbrot eingeschränkt, womit er unaufhörlich Wassersuppen machte …; In dieser Lage war Angriff und Verteidigung gleich unmöglich, und nie kehrte ein Regiment aus diesem Lager in die elenden Winterwohnungen zurück, ohne die Zahl seiner Kranken zu vermehren. Scharenweise wurden sie zu Grabe getragen …; Die Österreicher waren durch dies Beispiel gezwungen, ein Gleiches zu tun. Beide Heere also zeigten der Welt eine noch nie in den Jahrbüchern nordischer Kriege aufgezeichnete Handlung... Diese elenden Kantonierungsquartiere waren das Grab mehrerer Tausende von Theresiens Kriegern; es rissen Seuchen unter ihnen ein, so daß im Januar in sechzehn Tagen 4000 Mann starben... Da es der Geschichte unwürdig ist, bei jedem Fehler, bei jedem Eigensinn, bei jeder Laune eines großen Mannes reiflich erwogene Pläne und Weisheitsgründe vorauszusetzen, so mag es erlaubt sein, an der Nutzbarkeit dieses Eislagers zu zweifeln, dessen Fortdauer wahrscheinlich mehr durch Laune als durch Absichten bestimmt wurde, weil man damit nicht das geringste gewann, noch je gewinnen konnte, da die menschlichen Kräfte in diesem Lager wie tot waren... Dieser einzige Winterfeldzug kostete dem König mehr Menschen, als zwei große Schlachten getan haben würden. Der Verlust war indessen minder merkbar, weil der Abgang beständig durch Neulinge ersetzt wurde... Dieser Umstand erregte gewaltiges Aufsehen in Wien.«« Manfred fuhr fort:

»Da findet sich, neben dem grauenhaften friderizianischen Prügelwesen, ein anderes wichtiges Geheimnis seiner kriegerischen Erfolge: die skrupellose Gewalt, mit der er immer neue Sklaven für seine Heere einfing. Auf diese bis dahin unbekannte Fähigkeit, stets neue Menschen-Herden an die Schlachtbank zu liefern, müßte mehr als auf alles andere das Wort angewendet werden, das der französische Militär attaché Montazet nach Friedrichs Niederlage bei Hochkirch an den Kriegsminister Belle-Isle schrieb: »Nicht daß ich den König von Preußen für einen viel besseren Feldherrn als andere hielte. Es ist sehr leicht, ihn zu kritisieren; aber er hat ein Heer, das ihm gestattet, Fehler auf Fehler zu machen, weil es immer bereit ist, begangene Fehler wieder ins gleiche zu bringen.« {Verw. auf Anmerkung}

»Diese eigenartigste Überlegenheit erwarb Friedrich II. erst nach sehr eigenartigen Erfahrungen. Darüber berichtet von Archenholtz: ›Die Handlung Friedrichs, das ganze sächsische Heer zu zwingen, daß es dem Eroberer in geschlossenen Kriegsschaaren diente, ist in der Weltgeschichte ohne Beispiel …; Man achtete nicht auf die den Sachsen angestammte Liebe zu ihrem Vaterlande und ihrem Fürsten. Diese zeigte sich jedoch bald zu Friedrichs Verwunderung …; Die meisten zogen regelmäßig, nachdem sie ihre Befehlshaber verjagt oder erschossen hatten, mit allen kriegerischen Ehrenzeichen ab …; ja bei manchen Gefechten gingen ganze Compagnien Sachsen selbst auf dem Kampfplatz zu den Oesterreichern über und richteten sogleich ihre Waffen gegen die Preußen.‹ Glaubt man nicht erfrischende Berichte über die Auflehnung gegen Napoleonische Bedrückung zu lesen?

»Archenholtz berichtet weiter: ›Der Abgang bei Friedrichs Heeren war wegen der Menge von Überläufern zu groß, um ihn durch angeworbene Sachsen und eigne Untertanen zu ersetzen. Dies erzeugte ein Werbungs- System, das seiner Natur und Ausdehnung nach nie auf Erden seinesgleichen gehabt hat. Gefangene Soldaten feindlicher Heere wurden mit Gewalt zu preußischen gemacht. Man fragte nicht, ob sie dienen wollten; sie wurden zu den preußischen Fahnen geschleppt, mußten Treue schwören und so gegen ihre Landsleute fechten. Das ganze Deutsche Reich wurde mit heimlichen preußischen Werbern überschwemmt. Der größte Teil derselben waren keine wirklichen Offiziere, sondern gedungene Abenteurer, die sich alle nur ersinnlichen Künste erlaubten, um Menschen zu erhaschen. Der Preußische Oberst Colignon war ihr Befehlshaber und belehrte sie durch sein Beispiel. Er reiste in allerhand Kleidungen und Gestalten umher …; er versprach nicht allein, sondern er gab sogar offene Schreiben, worin er junge Laffen zu Lieutenants und Capitains der Preußischen Armee ernannte. Der Ruhm der preußischen Waffen war so groß und mit dem Gedanken an reiche Beute verbunden, daß Colignons Patenten-Fabrik unaufhörlich beschäftigt war. Die Werblinge eilten mit ihren Patenten nach Magdeburg, wo man sie als gemeine Rekruten in Empfang nahm und mit Gewalt unter die Regimenter steckte. Hier galt kein Widerstreben; der Stock wurde so lange gebraucht, bis eine vollkommene Unterwürfigkeit erfolgte. Auf diese und andere Weise verschaffte Colignon nebst seinen Helfern dem Könige in dem Laufe des Krieges 60 000 neugeworbene Streiter.‹

»Aber Friedrich der Große hatte noch einfachere und wirksamere Mittel, sich begeisterte Mitstreiter zu verschaffen und die Menschenherden, die er an die Schlachtbank lieferte, vollzählig zu machen. Archenholtz gibt unter anderen folgendes Beispiel: ›Keine von allen Provinzen, wo die Preußen ihre feindlichen Fahnen wehen ließen, wurde von ihnen so grausam behandelt, als das …; Herzogtum Mecklenburg, aus welchem die Menschen zu Hunderten Städte und Dörfer verließen …; Unter andern mußte dies Land, in den sieben durch Verheerung bezeichneten Jahren, außer der großen Menge Futter und Vieh, 16 000 Ersatzkrieger und zweiundvierzig Millionen Thaler Brandschatzung liefern. Alles dies wurde mit einer empörenden Strenge eingetrieben. Man setzte die obrigkeitlichen Personen bei Wasser und Brot gefangen. In Güstrow diente die Pfarrkirche zum Kerker für die zusammengeschleppten neuen Soldaten, wo sie immer viele Wochen lang eingesperrt lagen, bis man sie zum Heere abführte …; Man zerstörte, was man nicht fortbringen konnte; selbst die Betten der armen Einwohner wurden aufgeschnitten, die Federn in die Luft gestreut und den Winden übergeben.‹

»Sie vergessen nicht, alles was ich Ihnen da vorlese, stammt nicht aus einer Anklageschrift gegen den Wüterich Friedrich II., sondern aus einer Verherrlichung der ›moralischen Größe des preußischen Volkes und der erhabenen Tugenden eines höchst seltenen Regenten‹, wie Archenholtz im Vorbericht zu seinem Buche schreibt.«

Pfarrer Dietrich: »Sie dürfen nicht die Zeiten furchtbarster Not und ihre Folgen in Feindesland als bezeichnend für Wirken und Wesen Friedrichs des Großen annehmen wollen.«

Manfred: »Aha, Sie möchten doch lieber zu weniger grauenhaften Zeiten zurückkehren. Ich schlage Ihnen das Jahr 1778 vor. Damals hatte der geläuterte Friedrich II. sich fünfzehn Jahre lang auf seinen neuen Krieg gegen den deutschen Kaiser vorbereitet und hatte sich, wenn man seinen Lobrednern glauben dürfte, die Herzen seiner Untertanen durch treue Friedensarbeit gewonnen. Wie rief er sie damals zu den Fahnen?«

Manfred griff nach dem vierten Band des Urkundenbuches von Preuß und las aus Friedrichs Schreiben vom 4. Februar 1778 an den General von Tauentzien folgendes vor: ›Ich erteile Euch …; wegen Complettierung der Regimenter …; hierdurch zur Antwort, daß …; man der Sache eine andere Tournure geben muss, man kann nehmlich die Leute unterm praetext, daß sie bei Brieg an der Festung arbeiten sollen, einholen und …; wenn man sie da hat, so werden sie statt an der Festung zu arbeiten, dorten exerciret: Auf solche Weise muß man es anfangen, umb die Leute …; zusammen zu kriegen.‹ So machte das der schlaue Alte Fritz, und genau so wurde es einst in Afrika bei den Sklavenjagden gemacht, und beinahe genau so macht man es noch heute auf den Inseln der Südsee, wenn man Eingeborene zu Diensten pressen will, zu denen sie keinerlei Neigung verspüren. Der alte friesische Geschichtschreiber Wiarda gibt in seiner Ostfriesischen Geschichte (IX, 151) einen Bericht über Friedrichs Soldatenfang im eigenen Lande, der noch genauer an den Negerfang der guten alten Zeit erinnert. Bei der Erwerbung Ostfrieslands hatte Friedrich II. ausdrücklich das Versprechen der Militärfreiheit gegeben. 1778 ließ der König das Gerücht verbreiten, er wolle allerlei Arbeiten in Emden vornehmen lassen. Sechshundert Mann boten ihre Dienste an. Sie wurden plötzlich von Bewaffneten umstellt, auf Schiffe gebracht und verschleppt. Beim Bekanntwerden dieser Tat verwandelte sich jeder junge Ostfriese in einen Nettelbeck (vgl. S. 420 und 605): alle flohen über die Grenze. Ackerbau und Gewerbe blieben liegen. Die Entflohenen kamen nur allmählich wieder zurück, nachdem die preußischen Truppen abgezogen waren.

»Als einer der besten Beurteiler des friderizianischen Heeres und seiner Taktik wird Berenhorst vom Freiherrn von der Goltz in ›Roßbach und Jena‹ besonders gelobt: ›Berenhorsts »Betrachtungen über die Kriegskunst« wirkten epochemachend …; Niemals hat ein ernster Spötter lehrreichere Bemerkungen gemacht als er …; Berenhorst und Bülow sind die Propheten der kommenden Zeit.‹ Dieser Berenhorst schrieb: ›Den zweiten Teil der Kultur, den, welcher der Taktik allein Leben gibt und geben kann, vernachlässigte der König (Friedrich II.). Ich vermag nicht zu entscheiden, ob Ursachen ihn davon abhielten, oder ob königliche Fahrlässigkeit und Geringschätzung daran schuld waren; aber es leuchtet hervor, daß Mut und Geist, der innere Wert ohne gesunde Pflege blieben; denn Schauspielerstücklein und Flitterfedern können wir nicht in Anschlag bringen. Er (Friedrich II.) untergrub vielmehr durch widerwärtige oder fremdartige Sitten eine Volksbeschaffenheit, welche besser auszubilden sein Jahrhundert ihn aufforderte.‹ Ist es denkbar, vernichtender über einen König zu urteilen, der als ›groß‹ bewundert werden soll? Und trifft nicht alles, was der ›Prophet der kommenden Zeit‹ Berenhorst über Friedrichs II. Verhältnis zum Heere sagt, genau auch auf Friedrichs Verhältnis zur deutschen Kultur zu?«

Pfarrer Dietrich: »Sie lassen sich da von den Wehklagen irreführen, die nach der Schlacht von Jena angestimmt wurden, die aber nie der Größe unseres Friedrich etwas anhaben können.«

Manfred: »Aber wieso denn? Berenhorst war ein leiblicher Sohn des alten Dessauers; er war im Siebenjährigen Krieg Adjutant seines großen Königs, und seine ›Betrachtungen über die Kriegskunst‹ erschienen schon 1798 in der zweiten Auflage.

»Aber ich sehe, jede Annäherung an ein Urteil aus kriegerischer Zeit, gleichviel ob 1760 oder 1778 oder 1806, ist Ihnen peinlich. Also lassen Sie mich mitten in den Frieden des gereiftesten Friedrich zurückkehren.

»Besondere Liebe scheint Friedrich der Große damals den Bärten seiner teuren Soldaten gewidmet zu haben. 1780 heißt es in den Parolebüchern, die Hauptmann von Witzleben veröffentlichte: ›Die Kompagnien sollen absolut darauf halten, daß kein Wachs in den Bärten, sondern solche natürlich aufsetzen, widrigenfalls es nicht geschieht, kommt der Commandeur der Compagnie in Arrest.‹

»Aus dieser letzten Bemerkung geht übrigens hervor, daß nicht nur die Gemeinen scharf hergenommen wurden; und, in der Tat, man versteht schwer, wie unter den preußischen Offizieren, die in diesem Betriebe drinsteckten, etwas wie ritterlicher Geist überleben konnte.

»Da fallen mir zwei bezeichnende Berichte ein, die Professor Hans Delbrück in seine ›Geschichte der Kriegskunst‹ (IV, 293, 298) aufnahm, weil er sie für glaubwürdig hält. Nachdem sich Friedrich der Große aus der wankenden Schlacht von Mollwitz gerettet und sein Heer hinter seinem Rücken den Sieg erfochten hatte, war er begreiflicherweise sehr ungehalten über seine Offiziere, ›namentlich in der Kavallerie‹, und ließ sie es merken. ›Dabei ging der junge König‹, so berichtet Delbrück, ›mit solcher Schärfe vor, daß über 400 Offiziere den Abschied erbeten haben sollen.‹ Die weniger empfindlichen Offiziere, die sich die neue Behandlung gefallen ließen und blieben, scheinen Infanteristen gewesen zu sein. Wenigstens schreibt Delbrück in seiner Schilderung des geistigen Tiefstandes im friderizianischen Offizier corps: ›Kein Wunder, wenn Berenhorst schreiben konnte: als 1741 etwas von Kolonnen befohlen worden sei, hätten die Herren sich untereinander gefragt: »Wat is denn nu Kolunnige? Eh wat, ick folge min Voddermann, wo deh hinmarschiert, ick och.« Noch bis in die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts hat es bei uns Stabsoffiziere und Generale gegeben, die als ursprünglich Plattdeutsche mit Dativ und Akkusativ nicht fertig zu werden wußten.‹ Also ganz wie ihr großer König! Die Erklärung dafür, wenigstens für Friedrich II. und seine Zeit, gibt Delbrück folgendermaßen: ›Immer wieder kommt Friedrich in seinen Schriften darauf zurück, daß Bürgerliche zu Offizieren nicht geeignet seien …; Friedrich Wilhelm I. ließ gewaltsam durch Landreiter zur Verzweiflung der Eltern die Knaben von den adligen Gutshöfen abholen und in die Kadettenkorps bringen …; Auch Friedrich II. hat in Schlesien die Junker auf diese Weise ausheben lassen …; Die Bildung, die die Kadetten korps gaben, kam über eine Volksschule kaum hinaus, und Männer wirklich höherer Bildung waren im preußischen Offizier korps sehr selten …; Friedrich selbst suchte seinen Umgang unter Franzosen.‹ Das tat er bis zum Tod, obgleich er auf der Minister revue 1770 sagte: ›Es macht mir jetzt besonders viel Freude, daß mein Adel anfängt gesitteter, ordentlicher und brauchbarer zu werden.‹ Seit 1779 ließ er feststellen, ›ob der Officier ein Säuffer ist, ob er guten Verstand hat, oder ob er dumm ist‹. (Preuß I, 383; III, 147.)«

Pfarrer Dietrich: »Da haben Sie es. Friedrich hat eben alles getan, die Bildung seines Adels zu heben. Er hat darum gesagt: ›In meinen Staaten gilt ein Leutnant mehr als ein Kammerherr.‹ Ein Leutnant war ohne weiteres hoffähig.«

Manfred blätterte in seinem »Aus alten Parolebüchern« und antwortete: »Sie haben wieder recht. Hier lese ich den Befehl vom 17. Januar 1781: ›Morgen Abend ist Ball bei der Königin. Die Herrn Offiziers kommen in Mundirung dahin. Der Herr General lassen zum letztenmal befehlen, daß die Herrn Offiziers sich hierbei probemäßig und auf die größte Accuratesse kleiden, widrigenfalls sie vom Platz aus exemplarisch bestraft werden sollen.‹ Und am 22. Januar 1782 heißt es: ›Morgen ist der Ball beim französischen Gesandten, das Regiment gibt zur Wacht hierzu einen Unteroffizier und fünf Gemeine, so Franzosen sein müssen. Die Herrn Offiziers, so dahin gehen, sollen sich gut conduisieren und es soll sich kein Soldat als Zuschauer sehen lassen.‹«

Manfred wiederholte lachend: »›So Franzosen sein müssen‹ und ›vom Platz aus exemplarisch bestraft‹, das sagt genug. Es fehlt nur noch, daß er die adligen Herren Leutnants, so nicht Franzosen, sondern Preußen waren, vor den Augen der Königin und zu ihrer Erheiterung › exemplarisch‹ durchprügeln ließ, wie ja Ähnliches in gewissen Negerreichen vorkommen soll. Die preußischen Offiziere wurden auch zum Königlichen Theater zugelassen. Hier lese ich einen Befehl vom 26. November 1752: ›Es ist beim Buchhändler Hauden ein gedruckter Zettel zu haben, wie sich die Offiziers in der Komödie aufführen sollen.‹ Oder vom 22. Dezember 1754: ›Es soll denen Herrn Offiziers gesagt werden, daß sie sich in der Oper auf ihre angewiesenen Plätze setzen und an keinen andern Ort und daselbst Unordnung verursachen, sonst werden Ihro Majestät der König solchen in Arrest schicken.‹ Oder am 2. Januar 1781: ›Heute ist Redoute, die Herren Offiziers sollen sich ordentlich darin verhalten.‹ Und am 31. Oktober 1781: ›Die Herrn Offiziers sollen sich in der Komödie mit dem Auspfeifen nicht abgeben, widrigenfalls sie den härtesten Arrest zu erwarten haben.‹

»Der friderizianische Geist scheint vom obersten bis zum untersten Mann durchgegriffen zu haben. Die untersten Soldaten hatten noch Lust, die Nichtsoldaten zu mißhandeln, wie die Parolebücher nachweisen. Der grauenhafteste dieser Befehle ist vielleicht dieser, der sich an die gewerbetreibenden Grenadiere wendet mit den Worten: ›Die Soldaten, so Spinnereien haben, sollen die Leute nicht so sklavisch halten und sie des Nachts anschließen.‹«

Manfred fuhr fort: »Ich kann mich der Bewunderung der friderizianischen Disziplin und ihrer Folgen nicht anschließen. Zu sagen, daß diese Bestialität aus den normalen geschichtlichen preußischen Rückständigkeiten oder gar aus den allgemeinen Zeitverhältnissen und nicht aus einer beispiellosen und eigentümlichen Barbarei der preußischen Könige zu erklären sei, scheint mir eine allzu kecke Verschleierung der Tatsache, daß die preußischen Scheußlichkeiten schon zur Zeit Friedrichs II. als ›Barbarei‹ gebrandmarkt worden sind, und zwar nicht nur von dem Schweizer und Engländer, von denen ich vorhin sprach, sondern auch von französischen militärischen Beobachtern, auch von Deutschen, ja sogar von Preußen. Warum wären denn Gottsched und Nettelbeck und tausend andere Preußen vor preußischen Werbern geflohen? Warum hätte Winkelmann Friedrich II. ›Schinder der Völker‹ genannt? Warum hätte sich Goethe so nachhaltig über die Ankunft preußischer Werber aufgeregt? Warum hätte Lessing denn Preußen das ›sklavischste Land‹ genannt? Nein, was heute Barbarei ist, war auch im achtzehnten Jahrhundert schon Barbarei. Nur eins bleibt rätselhaft: wie kommt es, daß Kant es in Preußen aushalten konnte?«

Pfarrer Dietrich: »Ihnen fehlt der Sinn für den › kategorischen Imperativ‹, der diesen größten Philosophen beherrschte!«

Manfred: »Ihre Deutung des › kategorischen Imperativs‹ ist völlig überzeugend; er scheint in der Tat das einzige Mittel gewesen zu sein, um als gebildeter Mensch in Preußen auszuhalten. Nebenbei, denke ich mir, war Kant im fernen Königsberg etwas abseits von Berlin und vom bösen Friedrich. Kant scheint die Fähigkeit besessen zu haben, wie in einer nichtfriderizianischen Welt zu leben. Noch heute findet man bei Ostpreußen manchmal etwas Adlig-Liebenswürdiges, das viel mehr an die baltischen Deutschen als an die Berliner erinnert. In seinem Testament von 1768 nennt Friedrich auch die Bewohner der Königsberger Umgebung wegen ›ihrer weichen und weibischen Erziehung‹ kategorisch ›Nichtstuer‹ und wirft den ostpreußischen Adeligen vor, im Kriege ›mehr Russen als Preußen gewesen zu sein‹.«

Im weiteren Verlauf des Gesprächs sagte Manfred, halb im Scherz: »Als Sie vorhin von dem Danke sprachen, den das Vaterland auch dem geringsten Soldaten schuldet, der sein Leben in den vielbewunderten Kämpfen Friedrichs II. opfern durfte, versäumten Sie klarzumachen, ob Sie diesen Dank auf die für Preußen Gefallenen beschränken wollen, oder ob auch die Tapferen, die ihr Leben für den deutschen Kaiser und das Deutsche Reich – das heißt also gegen Friedrich II. – in die Schanze schlugen, durch den Dank der Deutschen geehrt werden dürfen, oder ob eigentlich damals Pflicht jedes Deutschen war, gegen den deutschen Kaiser zu meutern?«

Pfarrer Dietrich: »Auf Ihre neckende Frage kann ich Ihnen, glaube ich, einen sehr treffenden Bescheid geben. Lassen Sie mich Ihnen antworten mit den Worten des großen preußischen Historikers Dietrich Schäfer, dessen ›Weltgeschichte der Neuzeit‹ Sie dort im Schrank stehen haben und der im ersten Bande auf Seite 31 also spricht« – Pfarrer Dietrich, der das Buch nicht ohne Feierlichkeit hervorgezogen hatte, las vor: »›Der Hubertusburger Friede bestätigte nur, was schon achtzehn Jahre früher zu Dresden entschieden war. Kein Dorf wechselte seinen Besitzer. Wohl nie ist heftiger um nichts gekämpft worden. Es war der erste, doch völlig ergebnislose Versuch, zu einer endgültigen Entscheidung zu gelangen zwischen den beiden Mächten, von deren Geschick eben in Friedrichs Tagen Deutschlands Zukunft abhängig geworden war, und von denen eine zum vollen Siege gelangen mußte, wenn es je wieder eine deutsche Einheit, ein lebensfähiges Deutsches Reich geben sollte. Daß dieser Versuch nicht in österreichischem Sinne ausfiel, wird die Geschichte stets als einen Erfolg ansehen, für den das Blut der Gebliebenen nicht umsonst vergossen war.‹« Pfarrer Dietrich schloß:

»In diesem Sinne antworte ich Ihnen: Jeder, der seine Pflicht getan hat, gleichviel ob er für oder gegen Preußen sein Blut vergoß, verdient den Dank des Vaterlandes.«

Manfred: »›Für oder gegen; gleichviel‹! Sie gehen mit dem ›Blut der Gebliebenen‹ leichtsinnig um. Ich persönlich bin überzeugt, daß mit dem Siege Maria Theresias und Josephs II. der großen deutschen Sache und damit der Menschheit sehr viel besser gedient worden wäre als durch den Sieg Friedrichs II., Friedrich Wilhelms II. und der preußisch-kleindeutschen Bestrebungen. Mit dem Sturze Wiens hat Deutschland seine einzige Hoffnung auf eine geistige Hauptstadt im Sinne von Paris und London verloren. Wenn aus der Berliner Kaserne eine Hauptstadt werden soll, müssen noch geistige Anstrengungen gemacht werden, die über die Fassungskraft aller Friedrichbewunderer hinausgehen.

»Ich verstehe: das Vaterland muß verteidigt werden; daran zu zweifeln erscheint mir unmöglich. Aber hier ist eine Frage, zu der man beim Forschen in der europäischen und besonders in der deutschen Geschichte immer wieder angeregt wird: Was heißt in Europa Vaterland? was ist z. B. des Deutschen Vaterland? Was ist heute das Vaterland eines Mannes, der nach einer Bildung ringt, wie sie Goethe – vielleicht sein größtes Vermächtnis – verheißen hat? und was ist in Wahrheit die Pflicht gegen dieses Vaterland? Ich denke selbstverständlich an die Worte Goethes: ›Es gibt eine Stufe, wo der Nationalhaß ganz verschwindet und wo man gewissermaßen über den Nationen steht, und man ein Glück oder ein Wehe seines Nachbarvolkes empfindet, als wäre es dem eigenen begegnet. Diese Kulturstufe war meiner Natur gemäß, und ich hatte mich darin lange befestigt, ehe ich mein sechzigstes Jahr erreicht hatte.‹«

Pfarrer Dietrich: »Das sind leider auch heute noch utopistische Schwärmereien, die zwar einem gebildeten Deutschen sehr gemäß sind, die aber von den bösen Nachbarn nicht gewürdigt werden. Vielleicht ist es einem Amerikaner aber unmöglich, den europäischen Nationalitäten-Fragen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.«

Manfred: »Lieber Herr Pfarrer, entsinnen Sie sich nicht mehr des scherzhaften kleinen Auftrittes vor etwa zwanzig Jahren, wo Sie mir einmal etwas Ähnliches sagen mußten? Wir waren Schulkameraden, und Th.... V.., dessen Vater der Erzieher der Kaiserin gewesen sein soll, erzählte uns mit Stolz, diese höchste Dame des deutschen Landes lasse ihre Kleider aus Paris kommen; und ich wagte, diesen Bericht zu bezweifeln und Flunkerei zu nennen, und sagte: »Das tun ja nur die Geliebten jener emporgekommenen Industriesöhne vom Rhein oder Berlin, die sich zur eigenen Erziehung abgelegte Kammerdiener aus den Kreisen des englischen Adels kommen lassen.« Und Th... V... wurde ärgerlich und versicherte, er sage die Wahrheit; und ich antwortete: »Um so schlimmer, wenn man sich in Berlin noch nicht anziehen könnte«; da hätten Sie mich gerne gesteinigt und sagten mir: »Sie können als Amerikaner die europäischen Verhältnisse nicht verstehen.« Ich kann es in der Tat nicht, und ich möchte mir darum auch kein Urteil über die europäischen Abhängigkeits- und Unabhängigkeitsgelüste gegenüber Paris und London und die daraus entstehenden »National«-Kriege anmaßen. In Mittel- und Süd-Amerika haben wir auch viele National-, Grenz-, Handels- und Bürgerkriege. In den »vereinigten« Staaten Nordamerikas, die übrigens nach Zahl und Größe kaum hinter den »feindlichen« Staaten Europas zurückstehen, haben wir noch in den sechziger Jahren einen Sezessionskrieg gehabt, der sich von den preußischen Bürgerkriegen, der preußischen »Scission« (wie Arndt es nannte), nur dadurch zu unterscheiden scheint, daß in den Vereinigten Staaten die Sezessionisten die bessere Sache vertraten, daß sie aber trotzdem unterlagen – die Gleichstellung der Neger mit den Weißen erscheint mir als ein Unheil – und daß trotzalledem die Vereinigten Staaten über die Maßen gedeihen; während in Deutschland die kurzsichtigen Sezessionsgelüste der Preußen gesiegt haben, so daß Deutschland infolgedessen endgültig aus der Zahl der Großmächte ersten Ranges ausgeschieden ist. Um diese eigentümliche Auffassung Manfreds zu verstehen, muß man sich der Begründung erinnern, die er bei früherer Gelegenheit gab. Vgl. S. 232 und 426f. Trotzdem wird diese preußische Sezession wie ein Triumph verherrlicht, und nach der Art, wie Bismarck die »Leichtigkeit antideutscher Coalitionen« betont hat, sieht es so aus, als sollten zwischen dem durch Friedrich II. geschwächten und verkleinerten Deutschland und den anderen Staaten Europas noch viele Kriege geführt werden.«

Pfarrer Dietrich: »Es ist wirklich ein Jammer, daß Sie, der unseren Goethe so warm verehrt, unseren großen König gar nicht zu würdigen verstehen. Sagen Sie mir, wie kommen Sie eigentlich zu Ihrer Abneigung gegen Friedrich den Großen?«

Manfred: »Meine deutsche Mutter hat mir schon früh tiefes Mitgefühl für die Leiden ihres ersten Vaterlandes und Europas vermittelt. Sie können mir glauben, daß mir schon als Knabe das Herz kochte, wenn ich über Friedrich II. las. Sie kennen vielleicht nicht unseren »Federalist«, ein Buch, das wir in Amerika sehr hochschätzen; es ist die erstaunliche Denkschrift edelster Staatsweisheit, mit der vor hundertfünfundzwanzig Jahren Madison und der große Hamilton die amerikanische Verfassung begründeten. Es gibt darin eine Stelle, wo die Notwendigkeit des amerikanischen Staatenbundes mit starker Zentralgewalt durch einen Hinweis auf den damals gerade verstorbenen Friedrich II. begründet wird, »der mehr als einmal gegen seinen kaiserlichen Oberherrn aufstand und ihm meist überlegen war«. Da heißt es auch: »die deutsche Geschichte ist eine Geschichte von Kriegen zwischen den Kaisern und Fürsten, von der Zügellosigkeit der Starken und der Unterdrückung des Schwachen; von fremden Einfällen, von fremden Ränken; von allgemeiner Dummheit, Verwirrung und Elend.«« Pfarrer Dietrich: »Da haben Sie ja auch gleich die Erklärung: fremde Einfälle und fremde Ränke. Es ist leicht die allgemeine Dummheit verantwortlich zu machen, wenn die Verwirrung, von der Sie mit Recht sprechen, durch fremde Einfälle noch immer furchtbarer gemacht wurde. Unter diesen Umständen hat Friedrich der Große eben das einzig Richtige getan …;« Manfred: »... hat mit den fremden Einfällen gemeinsame Sache gemacht …;« Pfarrer Dietrich: »Nein, hat mit eiserner Hand durchgegriffen, innen und außen, und hat so die heutige Größe des Deutschen Reiches vorbereitet. Er hat sich so als einer der genialsten und weitsichtigsten Herrscher aller Zeiten bewährt. Die Entscheidungen, die er zu treffen hatte, waren oft schwierig, Gut und Böse, Richtig und Falsch waren selten klar getrennt. Er hat jedesmal nach bestem Ermessen gehandelt; das ist eben das Wesen der Realpolitik; nachher ist es leicht für den Fernstehenden, zu tadeln und mehr zu fordern. Gott verläßt seine Deutschen nicht. Unter der richtigen Führung wird Deutschland die ihm drohenden Gefahren auch in Zukunft überwinden.«

Manfred: »Zur »richtigen Führung« gehört bei einer gedrängt wohnenden Bevölkerung von fünfundsechzig Millionen eine weite Verbreitung staatlicher Bildung. Diese politische Erziehung des Volkes ist etwas, wofür wir in den Vereinigten Staaten verzweifelte, aber wenig erfolgreiche Anstrengungen machen.«

Pfarrer Dietrich: »Lassen Sie mich Ihnen mit einem schönen Worte Heinrich von Treitschkes antworten: »Ein freies Volk unter einem freien König – das nennen wir Preußen Freiheit.««

Manfred: »Das erinnert auffällig an das Wort, mit dem der Franzose Regnaud 1779 seine »Memoires parlementaires« schloß: »Der Franzose ist seinem Könige untertan; der König ist dem Gesetze Untertan. Das ist unser Wahlspruch.« Dreizehn Jahre später schnitten die allzu vertrauenseligen Franzosen diesem Könige den Hals ab. Als ob damit irgend etwas gebessert werden könnte.«

Pfarrer Dietrich: »Diese Gefahr droht bei uns nicht. Wir haben glücklicherweise einen hochgebildeten, opferfreudigen Beamtenstand und einen gesunden konservativen Adel.«

Manfred: »Ich habe mich oft gefragt, wie es in den Herzen der deutschen Edelleute ausgesehen haben mag, die in den friderizianischen Bürgerkriegen für und gegen die deutsche Kaiserin das Opfer ihres Lebens doch nicht, wie viele Gemeine, nur halb freiwillig darbrachten. Es wurden damals öfters »Gespräche im Reiche derer Todten« veröffentlicht; im Hades, so meinten die Verfasser, vertragen sich die preußischen und österreichischen Offiziere wieder. Nachdem sie sich gegenseitig voll Todesmut umgebracht, unterhalten sich die Helden freundschaftlich von ihren Ruhmestaten im Dienste ihrer Könige. Ich erinnere mich eines preußischen Generalleutnants von der Schulenburg, der sich dort drunten etwa folgendermaßen rechtfertigt: »Uns als Militär-Bedienten hat allein obgelegen, den ordres unseres Herren ein Genügen zu thun, und lauft gar nicht in unsere Function, die Gerechtigkeiten derer ordres zu ergründen.« Sicher für einen Soldaten eine sehr ehrenwerte Auffassung. Aber es ist wahrscheinlich, daß es die einzige Auffassung war, die es in Preußen gab. Gab es im friderizianischen Preußen eine gebildete Oberschicht? gab es neben den blindgehorchenden »Militärbedienten« Edelleute mit selbständigem Verantwortungsgefühl und mit einem deutschen Herzen?«

Pfarrer Dietrich: »Sehen Sie, Sie können es eben gar nicht fassen, daß es kein deutsches Herz mehr gab damals, daß der deutsche Gedanke im Dreißigjährigen Kriege vernichtet worden war und erst von den Hohenzollern wieder neu erweckt werden mußte.«

Manfred: »In den Ländern der Hohenzollern mag er vernichtet gewesen oder totgeprügelt worden sein. Aber doch nicht im Reich. Denken Sie an deutsche Edelleute wie von Boineburg und von Schönborn, die Freunde Leibnizens, denken Sie an die deutsche Begeisterung von Leibniz selbst, oder an Justus Moser und Klopstock; bei allen lodert deutsches Feuer sehr unabhängig von hohenzollerischer Erweckung. Denken Sie an die gut deutsch gesonnene und gut deutsch sprechende sächsische Gelehrtenfamilie Mencke, aus der später Bismarck hervorging. Denken Sie an Thomasius' und Wolfs geistvolles Eintreten für die deutsche Sprache.«

Pfarrer Dietrich entgegnete, Wolf sei erst kurz vor dem Tode Friedrichs des Großen berühmt geworden.

Manfred: »Ich spreche nicht von dem großen deutschen Altertumsforscher Friedrich August Wolf. Ich spreche auch nicht von dem großen deutschen Physiologen Kaspar Friedrich Wolff, dem Begründer der neueren Entwicklungsgeschichte, der als Arzt in den preußischen Lazaretten wirkte und dem Friedrich II. so hartnäckig die Erlaubnis zu öffentlichen Vorlesungen verweigerte, daß der Gelehrte schließlich in das verständnisvollere Rußland der großen Katharina auswanderte. Sondern ich spreche von dem großen deutschen Philosophen Christian Wolf, der Preußen 1723 unter Androhung des Galgens in achtundvierzig Stunden verlassen mußte, dessen Ruhm im Ausland aber so groß wurde, daß Friedrich II., der stets dem Auslande diente, ihn nach Preußen zurückrief und an seinem Ruhme teilzunehmen versuchte, ohne sich aber je von ihm über den Wert der deutschen Sprache belehren zu lassen. Es ist, als ob jeder Deutsche damals groß und deutsch gewesen wäre. Nur Friedrich II. und seine »Historiker« wollen nichts davon wissen. Sie glauben fest nur an die Deutschheit und Größe ihrer Hohenzollern, von denen nicht nur Joachim I. 1519, sondern auch 1679 Friedrich Wilhelm, der deshalb »der große Kurfürst« genannt wird, sich vertraglich verpflichteten, – »dans un extrême secrèt« – den König von Frankreich oder den Dauphin oder den vom französischen Könige Bestimmten zum deutschen Kaiser zu wählen. Der »Große« Kurfürst bekam dafür jährlich 100 000 Franken. Vgl. J. G. Droysen, Geschichte der preußischen Politik, III, 3, 458. Friedrich der Große hat bei der Wahl »Kaiser« Karls VII. diesen Vertrag genau erfüllt. Aber wohl nur ein Ludwig XIV. auf dem deutschen Kaiserthrone hätte die preußischen »Historiker« ganz befriedigt und Deutschland endgültig von der »Tyrannei des Hauses Österreich« befreit, vor der Friedrich II. sein Leben lang warnte.«

Dem Pfarrer Dietrich schienen diese Dinge wenig vertraut zu sein. Er beharrte darauf, daß der Begriff, des deutschen Vaterlandes erst durch die Schlacht von Roßbach zu neuem Leben erweckt worden sei.

Manfred: »Kennen Sie die flammende Schrift »Von dem deutschen National-Geist«, die Friedrich Karl Moser im Jahre 1765 gegen Friedrich II. und seine kindliche Behauptung einer preußischen »nation« schrieb? Diese vornehme Schrift gegen Friedrich ist sicher nicht von Roßbach eingegeben; und ist sie nicht herrliches, flammendes Deutsch? Sie beginnt:

»›Wir sind Ein Volck, von Einem Nahmen und Sprache, unter einem gemeinsamen Oberhaupt, unter einerley unsere Verfassung, Rechte und Pflichten bestimmenden Gesezen, zu Einem gemeinschaftlichen großen Interesse der Freyheit verbunden, auf Einer mehr als hundertjährigen national-Versammlung zu diesem wichtigen Zweck vereinigt, als innerer Macht und Stärcke das erste Reich in Europa.‹

»Und Mosers Schrift enthält Warnungen vor Friedrich II. und seiner Militärsklaverei wie diese:

»›Der militärische Geist unserer Zeit hat alle Sorgen dieser Art verdrungen und verschlungen; sein Vaterland zu lieben ist keine Ehre mehr, es zu verheeren und zu verwüsten, ist der einzige, der große Beruf auf der zum Tempel des Ruhms leitenden Bahn der Helden; der Heldenglaube unserer Zeit, mit dem Schwerdt an der Seite, hat sehr wenige Gebote: …; Auf Seiten der Unterthanen, welche ihren Herren über alles Gesez erhaben zu seyn glauben, wird ein blinder, dummer und knechtischer Gehorsam gefordert und geleistet.‹

»Ist das deutsch oder nicht? Und wirken nicht Rabeners »Satyrische Briefe« aus dem Jahre 1752 schon wie Hohn auf die Entschuldigungen, die später für die mangelnde Deutschheit Friedrichs II. vorgebracht wurden. Sechs Jahre vor Roßbach schrieb Rabener: ›Es ist ewig zu bejammern, daß man itzt anfangen will, nicht allein von Gelehrten, sondern auch von dem Adel zu verlangen, daß sie Deutsch lernen sollen. Als wenn ein Deutscher nöthig hätte Deutsch zu lernen!‹ Kann man heute besseres Deutsch schreiben in besserer Laune, Rechtschreibung oder Grammatik?

Da nahm die Unterhaltung eine neue Wendung durch das Eingreifen des Straßburger (heute Berliner) Professors Karl Stählin, des verdienten Verfassers der »Geschichte Elsaß-Lothringens«. Stählin wies mit berechtigtem Stolze auf seinen Vorfahren Jacob Stählin hin, der etwas älter als Friedrich II., ein Schüler Gottscheds war und seine deutsche Vaterlandsliebe auch an der St. Petersburger Akademie, wo er von 1735-85 tätig war, nie verleugnete. Jacob Stählin machte 1744 seinem Unwillen über Friedrichs II. Verrat an der deutschen Sache in einer Denkschrift Luft, die an deutscher Vaterlandsliebe nichts zu wünschen übrig läßt. Zum Beweise zitierte Professor Stählin »aus der Denkschrift von 1744« Jacob Stählins kraftvolle Hinweise darauf, daß gemäß »dem alten Vorschlag der klügsten deutschen Publicisten« und dem »Wunsch aller getreuen Patrioten des Vaterlandes« sich dank des österreichischen Vordringens im Elsaß die schönste Gelegenheit geboten habe, »vermittelst einer patriotischen Eintracht zum allgemeinen Besten, einmal der französischen Vermessenheit Ziel und Maße in Deutschlands zu setzen« und »mit Beystand der Ungarischen Macht und Verfolg ihrer Siege im Elsaß, die meisten so schändlich dem Reich entrissene Provinzen mit leichtester Mühe wieder zu erobern«. Jacob Stählin spottete über Friedrichs Anmaßung, er wolle » rendre la liberté à l'Empire«. Jacob Stählin erklärt treffend: »Am sichersten, geschwindsten und vollkommensten würde dieser Endzweck erreicht, wenn Seine Königliche Majestät von Preußen zum Unsterblichen Ruhm und Verdienst um Deutschland und das meiste Europa die allzu flüchtig ergriffenen Waffen auf einmal umkehren und mit der Königin von Ungarn und dero Allierten wider die Erbfeinde Deutschlands und Friedensstörer in Europa, die Franzosen, mit Macht und Nachdruck zu wenden und die Wohlfahrt und Ruhe in ganz Europa nunmehr auf die leichteste Art befördern zu helfen geruhen wollte.««

Manfred, dem die alte Stählinsche Denkschrift unbekannt gewesen war, schien entzückt über diesen »Beweis deutscher Vaterlandsliebe und deutschen Mutterwitzes«, wie er sie nannte. Er fuhr fort: »Wirklich, die preußischen, antideutschen Behauptungen sind nicht nur ehrenrührig und für einen Deutschen unerträglich, sondern sie widersprechen allen Tatsachen. Jacob Stählin stand mit seiner deutschen Vaterlandsliebe durchaus nicht etwa allein, noch schrieb er, wie preußische »Historiker« wahrscheinlich schnell und verständnisinnig erklären werden, etwa unter russischem Einfluß. {Verw. auf Anmerkung} Nein, Stählin drückte nur die allgemeine Stimmung im Deutschen Reiche aus.Über diese selbe Stimmung jammerte Friedrichs II. Freund Jordan, er könne sich gar nicht erklären, warum die Zeitungsberichte im Reich niemals günstig für Preußen lauteten. Friedrich versuchte dem abzuhelfen, indem er einige führende Journalisten überfallen und durchprügeln ließ (vgl. oben S. 136 f.). Die »Lieblingsschwester« Wilhelmine erhielt 1744-46 von Friedrich II. immer neue Vorwürfe über »Deine Vorliebe für diese Fürstin«, »meine Todfeindin, {Verw. auf Anmerkung} die Königin von Ungarn«, »die Österreicher, Deine Kaiserlichen, wie Du sie nennen willst«. Und immer wieder kehrt in Friedrichs Briefen der Groll über »den Erlanger Zeitungsschreiber, der die Stirn hat, gekrönte Häupter so frech zu beleidigen«; »Du hast es geduldet, daß ein schuftiger Zeitungsschreiber in Erlangen mich wöchentlich zweimal zerpflückte«. {Verw. auf Anmerkung} Aber die preußischen »Historiker« behaupten lustig weiter, daß der Reichsgedanke tot gewesen und deshalb vom großen Friedrich zu Recht mit Füßen getreten worden sei.« (Vgl. auch den Reichspatriotismus Württembergs, oben S. 362.)

Pfarrer Dietrich: »Ich entsinne mich aber, daß auch Friedrich von Schlegel erklärte, Klopstock habe mit seinem hohen Nationalgefühl in der damaligen deutschen Welt ganz einsam dagestanden. Und Schlegel ist weder als Borusse, noch wegen mangelnden Nationalgefühls verdächtig. Denn er hielt seine berühmten Vorlesungen 1812 in Wien, und er ist es gewesen, der 1809 die österreichischen Proklamationen gegen Napoleon verfaßte, die zur ersten Niederlage Napoleons und den Freiheitskriegen führten.« (Vgl. unten S. 638.)

Manfred war sehr begierig, die einschlägigen Worte Schlegels schwarz auf weiß zu sehen. Da die Werke Schlegels in seiner Bücherei fehlten, sprach er durch die altmodische Sprachröhre, die statt Telephons noch in der Villa lag, in sein Arbeitszimmer hinauf und bat, man möchte die Buchhandlungen und Büchereien Neapels nach Schlegels Werken absuchen. Unterdessen ging die Unterhaltung weiter. Karl Stählin: »Wie sehr ich mich übrigens über die patriotische Denkschrift meines Vorfahren Jacob Stählin freue, so deutlich muß ich doch erklären, daß ich seinen Reichspatriotismus und sein mangelndes Verständnis für Friedrichs Größe für eine Verirrung halte. Die Zukunft erst hat entschieden, die gar nicht selten aus einem formalen Unrecht ein reales Recht schafft – ein Problem, über das sich bekanntlich der Kreis um Julius Stahl und den jungen Bismarck die Köpfe zerbrach. Unsere deutsche Geschichte ist wohl eine der wunderbarsten und zugleich leidenreichsten in aller Welt. Sie ist für einen Ausländer überhaupt nicht zu verstehen …;«

Manfred: »Überhaupt nicht! Zugegeben.«

Karl Stählin: »Auf verschlungenen Pfaden führt uns unser Schicksal hinab und empor und …;«

Manfred: »... hoffentlich nie wieder hinab. Denn dies Hinab würde nach Ihrer eben vertretenen Geschichtsauffassung auch verhängnisvolle Folgen für die Größe Ihres Friedrich II. haben. »Die Zukunft erst hat entschieden«, also der Erfolg, nach dem die Geschichtschreiber ihr Mäntelchen hängen müßten? Da befinden Sie sich also im Widerspruch zu Ihrem großen Könige (ich gebe zu, das empfiehlt mir Ihre Auffassung!), der seinen durch Österreich vereitelten Versuch, Ludwig XV. zum Schiedsrichter Deutschlands zu machen, mit den Worten entschuldigte: »Sicher hätte Frankreich nach der Rolle, die es beim Westfälischen Frieden gespielt hat, keine schönere und größere spielen können. Aber darf man Ludwig XV. anklagen, weil eine Reihe von Ereignissen diesen Plänen nicht günstig waren? Darf ein Philosoph Entwürfe bloß nach dem Erfolge beurteilen?« ( Oeuvres IX, 145.) Da aber das meiste, was dieser philosophische König geschrieben hat, Plagiat nach irgendeinem besseren Schriftsteller ist, scheue ich mich diesmal nicht, die Meinung Ihres Friedrich zu teilen. Ja, ich glaube an geschichtliche Werte, die auch von Erfolg und Mißerfolg unantastbar bleiben. Ein gutes Beispiel gaben Sie selbst. Sie nannten den Reichspatriotismus eine »Verirrung«. Mir scheint dagegen nachgewiesen, daß vor allem dieser »irrige« Reichspatriotismus gerade und ausdrücklich im Freiherrn vom Stein (vgl. oben S. 201 und 403) und in der Begeisterung der »Freiheits«-Kriege gelebt hat. Wenn Sie zweifeln, bitte was sagen Sie zu folgenden gesalzenen Sätzen aus dem 1805 geschriebenen, 1806 veröffentlichten »Geist der Zeit« von Ernst Moritz Arndt:

»»Und welchen Sinn hatte die Monarchie Friedrichs des Einzigen? Doch wohl einen sehr nationalen? Denn er hieß ja so gern der Schützer und Beschirmer der teutschen Freiheit, und seine Zeitgenossen riefen es so gern vor ganz Europa aus, daß Friedrich, der Preußenkönig, ein Teutscher war. Leere Klänge, womit man immer gespielt hat …; Der angestrengteste und despotischste Soldatenstaat voll der unleidlichsten monarchischen Aristokratie hieß das Werk des Weisen und Guten und das glücklichste Land Europas. Fremd war der Sinn dieser Monarchie allem, was teutsch heißt, und ist es noch …; Der König gewann seinen Zweck, Österreich verdächtig und schwächer zu machen, aber notwendig gewann er auch den, welchen er wohl nicht wollte, Teutschland für immer zu lähmen. Es folgte dies teils auseinander, teils aus dem Geist, der durch ihn der herrschende war. In allen Staaten und Völkern gibt es etwas Dunkles und Geheimes, das ihrem innersten Leben gleich ist, und woran das Ganze wie an unsichtbaren Banden gehalten wird; die letzte Religion, das innigste Notwendigkeitsgefühl, das unerklärlich zieht und hält. Solch eine Vestaflamme hat der Aberglaube aller Nationen und Zeiten geheiligt. In Teutschland war diese letzte allgemeine Religion der Name Kaiser und Reich, freilich seit dem Westfälischen Frieden fast bloßer Name, der aber mehr wirkte, als kalte Gesetze und Verhandlungen dagegen vermochten. Durch Friedrich ist diese Religion zerstört, und er hat die dunkle Ehrfurcht alter Namen zuerst lächerlich gemacht. Töricht lachten die Teutschen über die väterliche Dummheit, die sie durch alten Aberglauben band, und Friedrich ward auch hier als der Befreier gepriesen. Doch mehr als alles andere bewies des Königs Regierung und Leben, die mehr als man denkt in die Orgien der neusten Revolution eingreift …; Welch ein Staat! und welch ein Regent! schrie man überlaut. Alles Weisheit, Gerechtigkeit, lebendige Beweglichkeit! Und doch alles nur Maschine! Ja, Maschine! …; Aus dem Toten wird nur Totes geboren, und hohl und gespenstisch mit dem Abscheu der Zukunft wird das Kunstgerüst zusammenbrechen …; Gerechtigkeit, die ewige Königin des Königs und des Bettlers, milde Schonung des Menschengeschlechts, zarte Behandlung des Nationalsinns sucht der menschliche Forscher in den herkulischen Arbeiten des großen Königs vergebens. Der strengste Eigensinn, der wildeste Despotismus, das erbarmungsloseste Zertreten der zarten Keime der menschlichsten Gefühle ist allenthalben …; Der Ruhm seines Namens, der auf alle zurückfiel, ließ oft vergessen, daß man in einem angespannten, knechtischen und atemlosen Zustande war. Wann sind die unglücklichen Menschen nicht durch Scheine und Klänge betört?« So dachte Ernst Moritz Arndt über Friedrich II. und über »Kaiser und Reich«, als das »Geheime, woran das Ganze wie an unsichtbaren Banden gehalten wurde« auch zur Zeit Friedrichs II. Ja, noch zur Zeit Bismarcks! denn was war es denn sonst als »irrender Reichspatriotismus«, den der junge preußische Edelmann auf der unpreußischen Universität Göttingen einsog und später gegen die eng-preußischen Bestrebungen seiner Standesgenossen und seines Königs in große reichsneubegründende Taten umsetzte. Wenn Bismarck noch als alter Mann fleißig an der langen Pfeife seiner unpreußischen Studententage sog, so hat das tiefen Sinn. Aus den Wolken der reichspatriotischen Studentenpfeife, nicht aus der reichsfeindlichen Schnupftabaksdose Friedrichs II. stieg der romantisch verspätete Traum, die von Friedrich zertrümmerte deutsche Reichsmacht neu zu begründen – ein Traum, der hoffentlich nicht in Rauch aufgeht.«