|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wenn man die »Rauf«-Lust des königlichen Schnupftabakkollegen vergessen kann und wieder hinauf zur Höhe Goethescher Vollendung streben darf, so findet man die zwei großen Goetheschen Begriffe, die Friedrich dem Zweiten fehlten, und ohne die ein großer Politiker nicht gedacht werden kann: das Verständnis für den Wert des Nationalen, verbunden mit der Fähigkeit, über den Nationen zu stehen. »Gott hat jedem Volke einen Propheten gegeben in seiner eigenen Sprache«; auf dieses Koranwort berief sich Goethe in demselben Briefe, in dem er Carlyles Mitarbeit an einer internationalen Verständigung erbat.

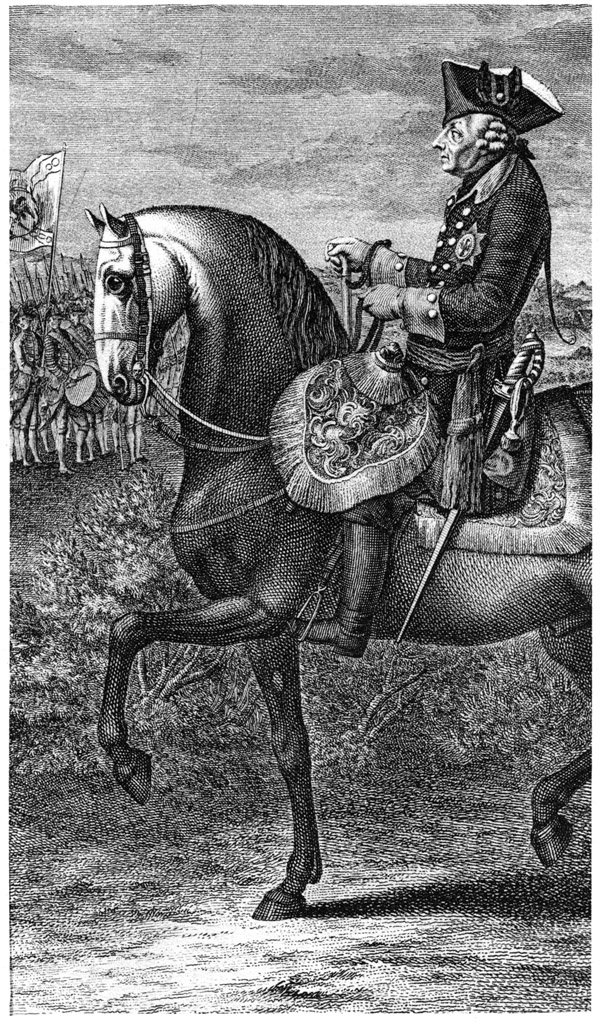

Friedrich II. zu Pferde nach einer Radierung Chodowieckis

»Voltaires Achtung hoffte Friedrich II. einmal zu erringen, indem er ihm vorflunkerte: »Ich habe in den schlesischen Bergen große Straßen zur Erleichterung des Handels erbaut« (11. X. 1773). Friedrichs frommer Historiograph Preuß, dem diese Aufschneiderei zu bunt wird, erläutert: »man darf darunter höchstens eine oder die andere gewöhnliche Landstraße verstehen …; Friedrich hat keine einzige Meile Kunststraße gebaut«.« (Preuß, III, 68).

Hegemann: »Aber Friedrich hat doch Kanäle gebaut!«

Manfred: »Ja, das war zu seiner Zeit sehr Mode. Aber er hat sie auch durch seine kurzsichtige Zollpolitik erdrosselt. Mirabeau berichtet, daß es allein in der Kurmark 28 verpachtete Zölle und 8 verpachtete Schleusen und 29 nicht verpachtete Zölle und 6 nicht verpachtete Schleusen gab. Und Friedrichs II. Anwalt Dohm (IV, 422) gibt zu: »Die Fuhrleute und Schiffer schlugen alle Wege ein, um nur den preußischen Boden nicht zu berühren. Man zog wegen der Plackereien und dem Aufenthalt einen weit kostspieligeren Weg vor, wenn man nur nicht an die preußische Grenze kam.«

»An das alles dachte vielleicht Goethe, als er 1829 zu Odyniec sagte: »Es ist die Pflicht der Höhergebildeten und Besseren, ebenso mildernd und versöhnend auf die Beziehungen der Völker einzuwirken, wie die Schiffahrt zu erleichtern oder Wege über Gebirge zu bahnen …; Daß das bisher nicht geschehen ist, liegt an nichts anderem als daran, daß die internationale Gemeinsamkeit keine festen moralischen Gesetze und Grundlagen hat …;«, moralische Gesetze, an deren Aufbau Friedrich II. trotz seines »Antimachiavel« nicht mitgearbeitet und deren Zerstörung ihm die große Maria Theresia gelegentlich der Teilung Polens, die Friedrich II. ihr aufzwang, erneut ausdrücklich zur Last gelegt hat.

»Von Lucchesinis polnischer Lernbegier habe ich Ihnen gerade erzählt.« (Vgl. oben S. 150)

»d'Alembert schrieb einmal an Friedrich II., der König verdiene »der Große« genannt zu werden, wenn – ja wenn es ihm gelänge, die polnischen Wirren zu schlichten und den Völkern Europas Frieden zu bringen. »Eure Majestät würden dann dem Richter gleichen, der die streitenden Parteien zusammenrief, sich über ihren Zank lustig machte und sie schließlich dazu vermochte, sich zu umarmen und zufrieden nach Hause zu gehen. Das ist es, Sire, was die Menschheit von Ihnen erwartet.« Friedrich II. spottete weidlich über diese untunlichen Vorstellungen d'Alemberts und sandte ihm zur Antwort die Münze mit der an Ludwig XIV. gemahnenden Inschrift » Regno redintegrato«, welche er zu Ehren seines gerade damals verübten polnischen Raubes und als Denkmal einer Tat schlagen ließ, die ihm tunlicher erschien, als Frieden zu halten. Die moralische Begründung der polnischen Teilung finden die preußischen Geschichtschreiber in den polnischen Unruhen, die ewig dauern mußten, solange Polen ein Wahlkönigreich blieb; die preußischen Geschichtschreiber machen weniger Aufhebens davon, daß Friedrich II. besondere Anstrengungen gemacht hat, die Umwandlung des Wahlkönigtums in ein Erbkönigtum zu verhindern. Daß das geistig gelähmte Preußen – ungleich dem von vergeistigter Volkskraft strotzenden Frankreich Ludwigs XIV. – die polnischen Eroberungen schwer verdauen könne, daß der Preußen Qual über ihre eigene Gefangenschaft in einer Flut von deutschen Polenliedern ausströmen würde Der Herausgeber braucht nicht zu versichern, daß er nicht allen Urteilen Manfreds beistimmt, er war aber überrascht zu sehen, daß einer der erklärten Bewunderer Friedrichs II., Hans Delbrück, kürzlich eine Sammlung deutscher Polenlieder herausgegeben und diese Gedichte gepriesen hat!, daß deutsches Gebiet polonisiert werden und daß Bismarck schwere polnische Kämpfe nicht siegreich bestehen werde, das hat der praktische König ebensowenig gefürchtet wie der noch praktischere Lucchesini, der 1793 und 1795 die Polen des weiteren in der Weisheit des friderizianischen Antimachiavel unterrichtete. d'Alembert, der auf Friedrichs Jahresgelder angewiesen war, hatte sich nichts vergeben, als er Friedrich dankte mit den Worten: »Die Inschrift Ihrer Münze beweist, daß Euer Majestät nur verlorene Provinzen wieder an sich genommen haben.« Goethe, der erfolgreiche landpolitische Erwerbungen keineswegs ablehnte, hat später eigenartige Betrachtungen veröffentlicht, was getan werden könnte, um in solchen »zurückerworbenen« Provinzen der deutschen Sprache Eingang zu verschaffen; Goethes Vorschläge wurden beiseite geschoben, um praktischeren, preußischeren Maßregeln Platz zu machen, deren Erfolge heute jeder bewundern kann, dem sie gefallen.«

Hegemann: »Ihre Kritik der polnischen Teilung überzeugt mich deshalb nicht, weil Friedrich der Große selbst, im Gegensatz zu Lucchesini, doch sehr weise nur altes deutsches Land wiedereroberte, das auch tatsächlich leicht wieder germanisiert werden konnte.«

Manfred: »Gerade gegen den Geist der Germanisierung Polens scheint sich mir Friedrich II. aufs kurzsichtigste versündigt zu haben. Die Erfolge, die er auf dem flachen Lande erzielt hat, werden hundertfach zuschanden durch seine planmäßige Schwächung des Deutschtums in Danzig (S. 171 ff.). Vergessen Sie nicht, daß Danzig im Delta eines Stromgebietes liegt, das etwa ebenso groß ist wie das des Rheines.« Ellis nahm ein Lexikon zur Hand und fuhr fort: »Aber die Weichsel fuhren bei Thorn vorüber noch im Jahre 1906 nur 448 Schiffe stromauf, während auf dem Rheine im Jahre 1904 an Emmerich 19 986 Schiffe zu Berge vorbeifuhren. Südlich von Danzig liegt eines der ganz großen Hinterlande der Welt, erdrosselt, tot! Und es ist ein Denkmal für Friedrichs II. wirtschaftspolitische Weisheit, daß Danzig sich nicht entwickelt hat wie Amsterdam und Hamburg oder – wenn sie Ereignisse des neunzehnten Jahrhunderts vorziehn – wie Antwerpen, oder wie Montreal oder Chicago, Städte mit ursprünglich viel weniger besiedeltem Hinterland als Danzig.«

Hegemann: »Aber wie können Sie dafür denn Friedrich II. verantwortlich machen und sagen, er habe den Handel der deutschen Stadt Danzig planmäßig erdrückt?«

Ellis wich aus und sagte: »Lassen Sie uns hören, was unser treuer Jesuitenschüler Lucchesini über die Handelspolitik Friedrichs II. zu berichten weiß.«

Manfred nahm die Aufzeichnungen Lucchesinis wieder zur Hand und begann nach einem Weilchen: »Hier wagt Lucchesini wieder einmal, wenigstens in seinem Tagebuche, anderer Meinung zu sein als der große König. So schreibt er am 14. Mai 1781:

»»DerKönig sprach über handelspolitische Grundsätze und ließ ersehen, daß die seinigen weniger richtig sind, indem sie darauf abzielen, den Handel jedes einzelnen regeln zu wollen, statt der Betriebsamkeit aller freien Spielraum zu lassen.« – Für die Beschränkungen, die Friedrich II. dem Handel im Deutschen Reiche auferlegte, gibt Lucchesini gelegentlich Beispiele wie dies: »Der König hat eine Verordnung gegen den Absatz von Eiern aus Böhmen in seinen Staaten erlassen.« Lucchesinis Besucher aus Weimar hat derartigen Berichten kaum ohne Aufmerksamkeit gelauscht.

»Man weiß, wie nahe Goethe die Dinge des alltäglichen Lebens, des Handels und Wandels gegangen sind: »Die Verdammnis, daß wir des Landes Mark verzehren, läßt keinen Segen der Behaglichkeit grünen« und »Man hört immer sagen, wie arm das Land ist und ärmer wird …; man sieht das Unheilbare und wie doch immer gepfuscht wird …;« und »Hier will das Drama gar nicht fort, es ist verflucht, der König von Tauris soll reden, als wenn kein Strumpfwürcker in Apolda hungerte«, das sind Goethesche Aussprüche aus den Jahren zwischen dem letzten bewaffneten Kriege Friedrichs II. gegen den Kaiser und Goethes Zusammentreffen mit Lucchesini. Gegen die Verarmung des Landes war die treueste ministerielle Arbeit in den Kleinstaaten machtlos, solange im großen »gepfuscht« wurde, solange der Handel des Reiches unter dem unermüdlichen Zollkriege litt, den Friedrich II. während der sechsundvierzig Jahre seiner Regierung gegen seine Nachbarn im Reiche führte, weil er wie mancher andere Dynast jener Zeit seine zusammenhanglosen Fetzen Landes und Volkes für eine nation hielt, auf welche die wirtschaftlichen Grundsätze angewendet werden müßten, die Ludwig XIV. und seine großen Minister für das gesamte Frankreich entwickelt hatten. Allerdings …;« Manfred zögerte eine Weile, dann fuhr er fort:

»Allerdings, in den Maßregeln friderizianischer Zollpolitik Sinn zu entdecken, ist nicht immer leicht. 1765 verbarrikadierte sich Friedrich II. zollpolitisch gegen – Westpreußen und stellte seinem Gesandten in St. Petersburg 70 000 Thaler Bestechungsgelder zur Verfügung, um die russische Zustimmung für die Zollstätte bei Marienwerder an der Weichsel zu erkaufen. War Rußland der berufene Vorkämpfer freien Waren-Austauschs zwischen Brandenburg und Preußen? Oder muß Friedrichs II. Zollkrieg gegen Westpreußen verstanden werden als Ausdruck eines friderizianischen Planes, Ostpreußen an die Russen zu verschachern. Ähnlich berichtet der gewiß zuverlässige Lehmann-Göttingen von Zollgrenzen, die Friedrich II. gegen seine eigenen Provinzen im Westen errichtet hat, weil er beabsichtigte, diese gefährdeten Vorwerke abzustoßen. Wie er sich das dachte, hat er in seinem Friedensangebot vor Maxen 1758 ausgesprochen«.

»Hier schreibt Lehmann-Göttingen in seinem dreibändigen Werke über den Freiherrn vom Stein (I. 33 f.): »Einen Teil seiner Provinzen, die jenseits der Weser liegenden, behandelte Friedrich II. als zollpolitisches Ausland und verbot ihren Waren den Eingang in seine übrigen Provinzen; aber auch zwischen diesen ließ er Zölle bestehen. Freiherr von Heinitz war der erste, der den großen Gedanken faßte, daß die verschiedenen Bestandteile des Staates ihre Produkte untereinander austauschen müßten, um sich auf diese Weise fester zu verbinden.«

»Heinitz kam aber erst im Jahre 1782 an die Spitze des Handels- und Fabriken-Departements, und auch dann wollten seine klaren, wie selbstverständlich anmutenden Gedanken dem verschrobenen König durchaus nicht einleuchten. Auf Heinitz' Immediatbericht vom 30. Oktober 1783 schrieb der besserwissende König: »Ich dirigiere das selber, also habe das General-Directorium nicht nöthig.« So blieb alles beim alten. Der junge Freiherr vom Stein erklärte entrüstet, Friedrichs »Regie« »habe das preußische Handelsdepartement um sein ganzes Ansehen gebracht«. Stein klagte »über die politischen Plackereien des preußischen Staates« und drohte, es sei »wenig wahrscheinlich, daß er im preußischen Dienst bleibe; vielleicht werde er den österreichischen Dienst wählen«. Aber dann rechnete er wohl wie alle Welt mit dem baldigen Abgang des unfruchtbaren Nörglers auf dem Thron, zog sich nur aus dem diplomatischen Dienste zurück und vergrub sich in die Bergwerksverwaltung, wo sein verehrter Chef Heinitz vom Könige weniger belästigt wurde.«

Manfred sprach weiter: »Welche Folgen die friderizianischen Handelsbeschränkungen für die Entwicklung des Handels nicht nur im Reich, sondern sogar innerhalb der preußischen Provinzen hatte, hat Friedrich II. gelegentlich selbst erläutert. Ich entsinne mich einer Stelle in seinem Testament von 1768, wo er sagt: »Wir haben in Schlesien Wollwaren, die früher nach Österreich verkauft werden konnten und die jetzt in unseren Speichern verfaulen«; »früher« soll heißen: vor den schlesischen Kriegen, welche die Einleitung seines ewig lähmenden Handelskrieges nicht nur gegen Österreich, sondern gegen alle seine Nachbarn gewesen waren.

»Sie sehen, der große Goethe war um seine Strumpfwirker und der große König um seine Wollwaren besorgt. Welche Eintracht zwischen den Großen des Vaterlandes! Daß die Fürsorge des Königs noch weiter ging als die Goethes, ja, daß sie hochnotpeinlich wurde, das bestätigt Ihnen der Königliche Historiograph Preuß (III, 43 f.) mit folgenden Worten: »1766 wurden die alten Verbote der Wollausfuhr erneuert; ja den 3. April 1774 wurde, Wolle und Wollfelle auszuführen, bei Lebensstrafe untersagt. …; Alle diese Gesetze schadeten den Schäfereien sehr, und, obgleich der König auch dieselben eingehen zu lassen bei tausend Dukaten Strafe verbot, so konnte er ihren Verfall doch nicht hindern. Systemsucht schließt immer und überall den Blick vor der unbefangenen Geschichte; sonst hätte es an belehrenden Beispielen nicht fehlen können: das englische Parlament, unter andern, verbot einmal die Ausfuhr der Wolle, welche häufig nach Antwerpen ging; der Landmann verlor dadurch die Hoffnung zum guten Verkaufe seiner Ware, verminderte seine Heerden; und das Verbot – wurde stillschweigend wieder aufgehoben. Das that nun Friedrich nicht …; Doch gedieh die sächsische Schafzucht zufällig eher …; Nachdem in Preußen, zur Erreichung höherer Zwecke« (d.h. dank Napoleon), »die Unterthänigkeit abgeschafft, die Gewerbefreiheit ausgesprochen war; so trat …; 1810, auch eine wohlthätigere Zoll- und Akziseverordnung ins Leben und es wurde unter Andern auch die Wollausfuhr freigegeben …; Was Wunder, wenn Menge und Güte der Wolle nun fast bis ins Unendliche getrieben wurden, um sich die Prämien anzueignen, welche die stets wachsende Nachfrage bot! So erlebten wir es im Jahre 1828, daß England über dreiundzwanzig Millionen Pfund Wolle aus Deutschland nahm …; Ja, wir fangen an, um den Absatz unserer Wolle besorgt zu werden; denn wir erzeugen eine immer schönere und reichlichere Wolle und – wir finden auf den Märkten, deren Zahl und Bedeutung jährlich steigt, immer mehr Mitbewerber; so daß schon die Hoffnung tröstlich ist, bei größerem Wohlstande der unteren Klassen des Volkes im Vaterlande unsre Wolle selbst verbrauchen zu können.«

»Preuß bestätigt also den Irrtum der friderizianischen Handelsbeschränkungen ebenso ehrlich wie der König – in seinem Testamente, dem er anvertraut, daß seine Wollwaren »in unseren Speichern verfaulen«. Wenn sich Friedrich selbst solche Zugeständnisse machen mußte, so urteilten Außenstehende, die vom Handel und seinen Bedingungen mehr gesehen hatten, als es in Preußen oder in Lucchesinis Italien möglich war, womöglich noch schärfer. Fünf Jahre später (1773) berichtete zum Beispiel der englische Gesandte an seine Regierung: »Seine Preußische Majestät ist zweifellos begierig, seine Handelsmacht zu entwickeln, und ist von Zeit zu Zeit überzeugt, daß das unmöglich ist, ohne den Handel vorher von den Hemmungen zu befreien, unter denen er in seinen Ländern daniederliegt; gleichzeitig aber vermag der König sich nicht zu überreden, die kleinen Vorteile aufzugeben, die er aus diesen Handelsbeschränkungen und aus den Belästigungen, mit denen seine Beamten sie durchführen, zieht. Sofortiger Gewinn, wie klein er auch sein mag, wird immer von ihm vorgezogen werden. Seine Grundsätze auf diesem Gebiete sind so falsch und so äußerst kurzsichtig, daß ich überzeugt bin, seine großen Erwerbungen von Küstenland und Seehäfen werden nur anderen schädlich sein, ohne je ihm selbst zu nützen. Jedes Handelsunternehmen seiner Regierung ist bis jetzt unweigerlich fehlgeschlagen …;«

»Da sich Friedrich der Große viel (wenn auch ohne Erfolg ) bemüht hat, Preußen eine Handelsflotte zu schaffen, sind seine Betrachtungen über die Schiffahrt hörenswert. Lucchesini schreibt am 13. September 1783: »Die Mittagstafel dauerte lange, und die Gespräche wechselten. Gegen Schluß wurde von Schiffahrt gesprochen, wobei sich die Gelegenheit bot, des Beistands zu gedenken, den Geometrie und Astronomie jener Kunst geleistet haben. Der König versteht von beiden Wissenschaften nichts, will aber seine Unwissenheit mit seiner Geringschätzung derselben rechtfertigen und behauptet deshalb, diese Wissenschaften hätten der Schiffahrtskunde keinen Beistand geleistet. Um diesen Widersinn aufrechtzuerhalten, gebrauchte der König jeden Kunstgriff und zeigte überhaupt, daß er gar nicht weiß, was Schiffahrt eigentlich heißt, und worin die Elemente eben der Wissenschaften, die er nicht anerkennen will, bestehen …; Ich habe nach einigen zahmen Streitreden hinüber und herüber absichtlich geschwiegen.« Weder Lucchesini noch Goethe kannten wohl schon den heute vorliegenden Bericht über Friedrichs Emdener Salzwasserfahrt, wo der König sich plötzlich (ähnlich wie einer seiner Nachfolger) als Admiral gefühlt und in das Kommando des Schiffes eingegriffen zu haben scheint. Der von Friedrich gestörte Kapitän ließ sich noch nicht wie Minister von Heinitz dreinreden, sondern sagte seinem neuen König mit vornehmer Gemütlichkeit: »Nee, Herr, gy moeten still wezen, hier hebb ik te kommandeeren.« (Aus diesem friesischen Widerspruchsgeist geht hervor, daß damals Emden erst seit sehr kurzem unter preußische Herrschaft gefallen war und vielleicht, warum Friedrich II. diesen deutschen Hafen 1745 gern an die Engländer verkauft hätte. »Nur an deren Abneigung ist das für die Nachlebenden höchst befremdliche Projekt gescheitert« – wenn Sie es auch befremdet, empfehle ich Ihnen Droysens Geschichte der preußischen Politik 5, 2, 441 f.)

»Wenn etwa Goethe seinem neuen Bekannten Lucchesini nicht all das krause Zeug glauben wollte, das sich über Friedrichs II. Wirtschaftspolitik berichten ließ, so wird es ihm später an Möglichkeiten zur Nachprüfung des Gehörten nicht gefehlt haben.

»Aus Mirabeaus siebenbändigem Werke über die preußische Monarchie, das Friedrichs ganze Wirtschaftspolitik gründlich verdammt, wird Staatsminister Goethe bald darauf kaum ohne Lächeln erfahren haben, daß Friedrich II. zusammen mit seinem vortrefflichen Herzberg das Arbeitserträgnis des preußischen Staates auf 40 Millionen Taler schätzte und verblendet genug war, zu glauben, daß davon nur fünf Millionen aus dem Ackerbau, dagegen 35 Millionen aus seinen geliebten zollbehüteten »Manufacturen« kämen.«

Hegemann: »Sie sprechen da von einem Friedrich, den ich nicht kenne und der mich erschreckt. Es muß sich da um Mißverständnisse handeln. Sie dürfen nicht von mir verlangen, daß ich das neidische Urteil eines englischen Gesandten oder eines Italieners wie Lucchesini oder Franzosen wie Mirabeau als ausschlaggebend bei der Bewertung friderizianischer Wirtschaftspolitik ansehe.«

Manfred: »Wenn Sie das einstimmige Urteil des zeitgenössischen Auslandes ablehnen, wenn das Urteil der Freiherren von Heinitz und vom Stein ebensowenig Eindruck auf Sie macht wie des Historiographien Preuß Bericht über die preußische Wollausfuhr, dann dürfen Sie doch andererseits kaum verlangen, daß man den Verbeugungen der Berliner Professoren von heute anderen als pathologischen Wert beimißt. Ich schlage Ihnen deswegen einen nicht preußischen, aber deutschen und ganz besonders harmlosen Zeugen, nämlich eine Frau vor. Ja, eine Zeugin, eine Danzigerin: die Mutter Schopenhauers, die eine Bewunderin des großen Königs war und die ihre »Erinnerungen« in einer Zeit, nach den Freiheitskriegen, schrieb, in der die Bewunderung Friedrichs gang und gäbe geworden war. Aus zeitlicher Ferne bewundert man ja meist besser.«

Manfred griff nach einem alten Bande, blätterte einen Augenblick und fuhr fort: »Nachdem Johanna Schopenhauer das behagliche Danzig ihrer Jugend, seinen Wohlstand, seine bürgerliche und Religions-Freiheit geschildert hat, berichtet sie über die Ereignisse nach 1772:

»»Eines Tages kamen die Preußen, das Unglück überfiel wie ein Vampyr meine dem Verderben geweihte Vaterstadt und saugte jahrelang ihr bis zur völligen Entkräftigung das Mark des Lebens aus …;« So berichtet Johanna Schopenhauer und fährt fort:

»»Obgleich die freie Stadt Danzig nur bedingungsweise unter polnischem Schutz stand, ward der bei weitem wichtigste Teil ihres Gebietes ihr dennoch mit entrissen. Eine grausame Ironie des Schicksals schloß von dem gewaltsamen Raube ihrer Umgebungen sie allein aus. Ihr gleichsam zum Hohne wurde der freien, einst so mächtigen Hansestadt ihre althergebrachte republikanische Verfassung gelassen, während der Quell ihres Wohlstandes, abgeleitet, allmählich versiegte …;

»»Der Hafen nebst den ihm angrenzenden Umgebungen war von Preußen besetzt, die sehr überflüssige Festung Weichselmünde aber der Stadt geblieben, kaum eine halbe Stunde von dem äußersten Tor war der preußische Adler über Nacht aufgerichtet, und wenige Schritte weiter, am Anfange des beinahe aus lauter schönen Landhäusern wohlhabender Bürger bestehenden Örtchens Langefuhr, stand der Greuel aller Greuel, das Zollamt, in welchem, aus einem unbegreiflichen Irrtum des großen Königs, die im ganzen preußischen Lande verhaßte französische Regie ihr Wesen trieb.

»»Vor einem anderen Tor, näher der Stadt, fing die preußische Grenze sogar mitten in der äußersten Vorstadt Schidlitz an …;

»»Der Zorn der Bürger, denen das Gefühl ihrer Ohnmacht bis zur verzweiflungsvollen Wut gestiegen war, wandelte sich nach dem ersten Schrecken in verbissenen Ingrimm, in immer tiefer eingreifenden Haß gegen Preußen und alles was preußisch war, ging aber bald in den festen Entschluß über, zur Verteidigung des letzten armseligen Scheines ehemaliger Freiheit, der ihnen geblieben war, alles daran zu setzen, Leben, Leib und Gut.

»»Bedeutende Wunden, welche das Schicksal uns schlug, lernen wir endlich mit einer Art stumpfsinniger Ergebung tragen; doch nie verschmerzen wir jene tausend kleineren sich täglich wiederholenden Nadelstiche, die uns gleichsam spottend verfolgen, und kommen nimmermehr dahin, uns ihnen geduldig zu unterwerfen. Die bis zur höchsten Ungebühr täglich auf das Schonungsloseste sich wiederholenden Plackereien, welche das französische Akzisewesen, besonders in Langefuhr, sich erlaubte, trugen daher fast noch mehr dazu bei, die Erbitterung gegen Preußen aufs Höchste zu treiben, als alle anderen Maßregeln, welche die völlige Vernichtung des bürgerlichen Wohlstandes der unglücklichen Stadt allmählich herbeiführen mußten.

»»Die empörende Behandlung,welcher die Einwohner Danzigs ohne Unterschied der Person ausgesetzt waren, sobald sie die ihnen so eng gesteckte Grenze ihres Gebiets überschritten, muß in unserer weit humaneren Zeit fabelhaft erscheinen. Jeder Fußgänger wurde vor dem Akzisegebäude angehalten und mußte es als eine große Gefälligkeit erkennen, wenn man, um sich zu überzeugen, daß er nichts Akzisebares bei sich führe, ihn mit Durchsuchung seiner Taschen verschonte.

»»Mietkutschen und Equipagen wurden ebensowenig wie Fuhrmanns- und Bauernwagen mit genauester Durchsuchung verschont. Damen und Kinder mußten zuweilen im heftigsten Platzregen aus ihrem Wagen steigen und unter dem Hohngelächter ihrer Peiniger abwarten, bis es jenen gefiel, die Visitation auch der verborgensten kleinsten Räume des Wagens langsam zu vollenden. Dann begann noch die Durchsuchung der Personen; die damals Mode gewordenen Poschen der Damen, eine Art leichterer Reifröcke, die freilich aus sehr geräumigen Taschen bestanden, denen man ihren Inhalt von außen durchaus nicht ansehen konnte, waren dem französischen Gesindel ein Hauptgegenstand des Argwohns; keine Dame durfte sich weigern, ihre Poschen vor den Augen desselben auszuleeren, wenn sie sich nicht der beleidigendsten Behandlung aussetzen wollte. Mit Dienstmädchen und Frauen aus den geringeren Ständen verfuhr das freche Volk noch weit schonungsloser.

»»Sogar in ihren Landhäusern, sowohl in Langefuhr selbst als den in weiterer Entfernung nach Oliva zu gelegenen, blieben die Danziger Bürger den Mißhandlungen jener fremden Sünder und Zöllner ausgesetzt. Haussuchungen nach Konterbande, denen niemand bei schwerer Strafe sich widersetzen durfte, fielen täglich vor, und Kaffeeriecher, von ihrem ehrenvollen Amte so benannt, spürten in Höfen, Häusern und Küchen dem Geruch des frisch gebrannten Kaffees nach, der innerhalb der preußischen Grenze nicht anders als schon gebrannt verkauft werden durfte.

»»Durch alles dieses steigerte sich die allgemeine Erbitterung sowohl gegen die französische Regie als gegen den großen König, der dies Unerträgliche mit dem Rechte des Stärkeren über uns verhängte, aufs höchste. Bald nach der Okkupation mußte ich leider selbst Zeuge davon werden, bis zu welchen schauderhaften Ausbrüchen unbezähmbarer Wut und Grausamkeit ein im Grunde gutmütiges Volk getrieben werden kann, und die furchtbare Erinnerung daran hat mich noch lange wachend und im Traume verfolgt.

»»Frecher Übermut, denn kein anderer Beweggrund zu einem so nutzlosen Wagestück wäre denkbar, verleitete die französischen Zöllner, sich von Zeit zu Zeit in die Stadt zu schleichen und neue Königlich Preußische Verordnungen heimlicherweise am Rathaus anzuheften, die, sobald man ihrer gewahr wurde, der schon über den bloßen Anblick des preußischen Adlers entrüstete Pöbel sogleich herunterriß.

»»Durch öfteres Gelingen wahrscheinlich zu dreist geworden, ließen unglücklicherweise zwei dieser Elenden sich über der Ausführung eines solchen Unternehmens betreffen und waren im Nu vom wütenden Pöbel umringt. Brüllend wie die vom Sturm gepeitschten Meereswogen strömte von allen Seiten das Volk herbei, mit Pflastersteinen und Stöcken bewaffnet erhoben sich tausend drohende Fäuste, unter wilden Flüchen und Schmähungen scholl aus tausend Kehlen das Todesurteil der Verhaßten. Nur schleunige Flucht konnte sie retten. Aus vielen Wunden blutend, gelang es endlich dem Leichtfüßigsten unter den beiden, sich in die Hauptwache zu werfen, wo seine Verfolger von ihm abließen. Wie ein gehetzter, von einer Koppel Hunde gejagter Hirsch wurde indessen sein Begleiter durch die halbe Stadt, durch Gassen und Gäßchen im angestrengtesten Lauf unter einem Hagel von Steinwürfen erbarmungslos fortgetrieben; nur die mit jedem Schritt sich mehrende Anzahl seiner Verfolger, die endlich in den engen Straßen eine dicht zusammengedrängte Masse bildeten, verhinderte sie, ihn zu ergreifen.

»»Brüllend, heulend vor Todesangst und Schmerz, mit Blut bedeckt, die Überreste seiner Kleider in Fetzen um sich herumflatternd, sah ich das Jammerbild. Ganz nahe hinter ihm drein jagte der tobende Haufe an unserem Hause vorüber. Er stürzte vor Entkräftung, raffte sich aber schnell wieder auf, und erst in der nächsten Straße ereilte ihn endlich das Schicksal, dem er vergeblich zu entfliehen strebte.

»»Ich kann und mag das Schreckensbild nicht weiter ausmalen, ungerächt wie unbeklagt verendete der Unselige im eigentlichsten Sinne des Wortes unter den Fäusten und dem Hohngelächter der zur wildesten Rache empörten tief beleidigten Volksmenge; sie wollte und mußte ihr Opfer haben, und jeder Versuch, es ihr zu entreißen, wäre jetzt ebenso vergeblich als wahrscheinlich in seinen Folgen verderblich gewesen.

»»Die freundlichen Gartenhäuser in Langefuhr, Strieß, Oliva standen eine Zeitlang verödet da, ihre Eigentümer wollten anfänglich den gewohnten Gartenfreuden lieber entsagen, als so schmählichen Bedrückungen sich aussetzen …;«

»Aber Johanna Schopenhauer fährt fort:

»»Hat Doktor Faust sogar mit dem Bösen ein Paktum abgeschlossen und wurde demungeachtet nach seinem Ableben von Engeln in die ewige Seligkeit getragen, wie Goethe uns berichtet, so darf man es den Danziger Gartenbesitzern wohl verzeihen, wenn sie sich herabließen, mit der nicht weniger als der Teufel selbst verhaßten französischen Regie in Unterhandlung zu treten, welche die Folge hatte, daß jeder um eine nicht unbedeutende Summe im Jahr für die Zeit seiner Villegiatura sich Zollfreiheit erkaufen konnte, wodurch ein großer Stein des Anstoßes gehoben ward. Wem es nur irgend möglich war, der zog jetzt hinaus ins lang entbehrte Freie, und auch meine Mutter wollte, wie sie gewöhnlich tat, in der wärmsten Sommerzeit mit uns Kindern ein kleines, artiges Gartenhaus in der Vorstadt Schidlitz beziehen. Jubelnd zogen wir mit ihr hinaus, doch ach, wie verändert fanden wir alles! Dicht neben dem mit Bäumen besetzten Grasplatz vor dem Hause, dem eigentlichen Tummelplatz unserer Freuden, streckte sich der schwarz und weiß gestreifte Schlagbaum, den niemand gern sah, quer über den Weg, denn unser Haus war das letzte auf Danziger Grund geblieben; schräg gegenüber war die Hauptwache errichtet, dicht daneben die verhaßte Akzise. Auf dem nur durch eine niedrige Hecke von dem unsrigen getrennten Grasplatze sahen wir dicht neben uns unter Schimpfen, Fluchen und Prügeln vom Morgen bis zum Abend Rekruten exerzieren, und vor der Hauptwache die Fuchtel blutjunger Offiziere über den Rücken alter Soldaten blitzen und niederfallen. Jene Zeit ist vorüber und kommt nie wieder, doch damals war das Prügelsystem an der Tagesordnung, so wollte es der gottlob jetzt gebannte Geist des ehemaligen preußischen Militärs. Das überlaute ›Abgelöst‹ der Wachen rief stündlich herbe Erinnerungen auf, und abends sahen wir mit innigem Mitleid den Mißhandlungen zu, welche die armen Kassuben, die auf ihren mit Ochsen bespannten kleinen Wägelein Holz und Lebensmittel dem Danziger Markte zuführen wollten, von den französischen Zöllnern zu erdulden hatten. Was ist das für ein seltsames, ängstliches Getrommel? fragte meine Mutter eines Morgens. Hochgeehrte Frau, antwortete der Gärtner, das ist der Spießrutenmarsch auf dem Felde hinter unserem Garten, Gott erbarme sich des armen Menschen, er läuft dreimal auf Leben und Tod. Nächsten Freitag kommt sein Kamerad an die Reihe, dem wird's nicht besser ergehen, sie haben desertieren wollen.

»Am Abend des nämlichen Tages waren wir schon wieder in der Heiligengeistgasse und verlangten nie wieder nach unserem Gartenhäuschen.« Soweit Johanna Schopenhauer, die Freundin Goethes, über preußisches Soldatentum und über praktische friderizianische Zollpolitik. Stellen Sie sich vor, infolge eines unmöglichen Unglückes fiele Danzig einmal in die Hände der Russen oder Polen; wäre es ausdenkbar, daß diese neuen Herren sich zu einem Hundertstel so ekelhaft benähmen wie die Preußen unter der Führung ihres weisesten und allgegenwärtigsten Königs?«

Hegemann: »Was Sie da vorlasen, ist erschütternd. Ist es nicht wahrscheinlich, daß Johanna Schopenhauer sich von weiblicher Leidenschaft dazu hinreißen ließ, einen schmerzlichen Übergangszustand übertreibend zu schildern?«

Manfred: »Kaum. In ihrem »Nachlaß« finden sich fast noch ergreifendere Schilderungen der Folgezeit. Hier ein Beispiel: »Immer schwerer, immer zerstörender begann im Laufe der Jahre der Druck äußerer Übermacht auf den ehemaligen Wohlstand meiner unglücklichen Vaterstadt Danzig einzuwirken.« Was vorging, ist klar. Nehmen Sie Paul Schraders »Geschichte der Königlichen Seehandlung« (Berlin 1911), dieser berüchtigten Gründung Friedrichs II., und Sie können dort lesen: »Den Handel mit Polen unter Ausschaltung Danzigs in preußische Hände zu bekommen, hat die eigentliche Veranlassung zur Gründung des Seehandlungsinstitutes gegeben.« Wenn dann wenigstens die Erdrosselung Danzigs die Blüte der preußischen Seehandlung herbeigeführt hätte! Wie etwa seit 1719 die Triester Seehandlung des deutschen Kaisers »Rivale und bald Erbe des verfallenden Venedig« wurde, und wie die kaiserliche Handelskompagnie in Ostende den Engländern zum Ärger rasch aufblühte. Aber auch zur See hat sich die vom Gesandten Lord Malmesbury (vgl. S. 168) gebrandmarkte friderizianische Drangsalierung und Ungeschicklichkeit verderblich geoffenbart. Friedrichs II. Seehandlung, die ihren Aktionären ruhmredig zehn Prozent garantiert hatte, war, statt zu zahlen, beständig dem Bankerotte nahe, »obwohl Friedrich der Große stets besonderes persönliches Interesse für das Gedeihen der Seehandlung zeigte«, sagt Dr. Schrader; er hätte vielleicht statt »obwohl« besser »weil« gesagt. Jedenfalls fährt er fort: »Die erwarteten günstigen finanziellen Ergebnisse blieben trotz der Vorrechte und Erleichterungen aus, was wohl besonders darin seinen Grund hatte, daß Friedrich der Große in der Wahl der ersten leitenden Männer des Instituts wenig glücklich war.« Unter den Mißgriffen, die Friedrichs II. Menschenunkenntnis auch da tat, war der bezeichnendste seine Wahl des Staatsministers von Goerne zum Präsidenten dieser Bank. Über diesen typisch friderizianischen Beamten schreibt Schrader: »Wegen der ihm nachgewiesenen Unterschlagungen wurde von Goerne im Jahre 1782 zur Konfiskation seiner Güter und zu lebenslänglichem Festungsarrest verurteilt.« Acht Jahre hatte von Goerne vorher wirken können, und es soll in Berlin noch heute Leute geben, die sich nach derartig einträglichen friderizianischen Bankskandalen zurücksehnen.« Ein eigentümliches Zusammentreffen wollte es, daß bald nach dem Weltkriege eine derartige Erneuerung friderizianischer Skandale (wenn auch nicht in friderizianischer Größe) bei der Seehandlung erfolgte. Ein schlecht unterrichtetes Berliner Witzblatt zeigte damals im Bilde den »Alten Fritz«, wie er den Beamten der Seehandlung mit dem Krückstock droht, statt sie wegen Wiederaufnahme der friderizianischen Tradition zu belobigen. Vgl. S. 184.

Hegemann: »Sie können aber doch einen solchen Verbrecher wie Goerne nicht einen typisch friderizianischen Beamten nennen!«

Manfred Ellis dachte nach und antwortete dann: »Da haben Sie wahrscheinlich recht; von Goerne war kein Ausländer! Wenn Friedrich II. frei wählen durfte, also nicht durch alte Ansprüche seines Adels gebunden war, zeigte er gerne und ohne Scheu seine wahlverwandte Neigung zu den schwindelhaften Windhunden, Bankerotteuren und Abenteurern aus dem Auslande, die er mit Vorliebe in seinen Dienst nahm. Sie werden keine Mühe haben, Beweise dafür zu vervielfältigen. Selbst wenn Sie den offiziösen Preuß aufschlagen, finden Sie genug Feststellungen wie: »An die Spitze des Postwesens kamen ebenfalls Franzosen. Aber, des Bleibens der französischen Posthäupter war nicht lange. Moret mußte, Schändlichkeiten halber, schon den 22. Dezember 1766, Berlin in vierundzwanzig Stunden verlassen; sein Nachfolger, Edème Guiard, wurde 1767 abgesetzt; Bernard entzog sich einer gerichtlichen Untersuchung durch die Flucht.« (Preuß, III, 22 f.) Oder über den großen König als Tabakhändler: »... als der König den Tabackshandel am 4. Mai 1765 zum Monopol nahm, wofür Franz Lazarus Roubaud, ein bankbrüchiger marseiller Kaufmann und der Italiener Johann Anton v. Calzabigi, eine Million Thaler Pacht zahlten: aber, sie bestanden nicht; so sehr die Käufer und die Pflanzer beschränkt wurden.« (Preuß, III, 24.)

»Vielleicht muß man Friedrichs II. groteske Vorliebe für Ausländer einfach damit erklären, daß im eigenen Lande das abenteuerliche Gesindel, zu dem der König sich nun einmal von Herzen hingezogen fühlte, nirgends so in Reinkultur zu finden ist wie jeweils im Auslande, wo es Asyl erhält. In Frankreich war ein bankbrüchiger Franzose eine gleichgültige Sache; in Berlin wurde er Friedrichs heißbegehrter Schaumschläger königlicher Geschäftsromantik. Wenn Sie etwa zweifeln, daß beim Alten Fritz eine Schraube los war, so hören Sie folgenden offiziösen Bericht über die fritzische Regie, und Sie werden den namenlosen Groll verstehen, der aus Johanna Schopenhauers Danziger Bericht spricht, und Sie werden auch verstehen, daß Friedrich II. seinen fratzenhaften finanzpolitischen Dilettantismus wohl seinen seit hundert Jahren geknechteten Untertanen aufzwingen, daß er aber bei einer kürzlich noch freien Bevölkerung, wie den deutschen Danzigern, nur erbittertste Wut auslösen konnte.

»In Friedrichs II. Kabinettsbefehl vom 9. April 1766 hieß es: »Wir sind in Rücksicht, daß die Sachen, anlangend die Accise, bis dato so schlecht und unordentlich gewesen, zur Coupirung der dabei vorfallenden Defraudationen Allerhöchst bewogen worden, Fermiers aus Frankreich kommen zu lassen, so die Administration derselben übernehmen.«

»Und nun erläutert der lammfromme Preuß gutmütig folgendermaßen: »... während Frankreich an seinem schlechten Geldhaushalte schon sehr daniederlag, kamen uns eben daher allmälig ganze Scharen von Finanzkünstlern, unter, zum Theil sehr drolligen Namen: Directeurs, Inspecteurs, Vérificateurs, Controlleurs, Visitateurs, Commis, Plombeurs, Controlleurs ambulants (reitende Aufseher), Jaugeurs (Weinvisirer), Commis rats de cave (Kellermäuse), Brigaden von Anticontrebandiers zu Fuß und zu Pferde als Wächter, welche auf dem platten Lande beschwerliche und willkürliche Nachsuchungen ausübten. So entstand die › Administration genérale des Accises et Peages‹, gewöhnlich Regie genannt, an deren Spitze fünf Regisseurs standen: Le Grand de Cressy, welcher schon im Februar 1766 starb, und dessen Nachfolger de Lattre, auch noch in demselben Jahre, den Regisseur Trablaine de Candy im Zweikampfe erstach, La Haye de Launay, Briere und de Pernety, mit denen der König einen sechsjährigen Vertrag schloß, nach welchem jeder dieser Fünfmänner jährlich 12 000 Thlr. Gehalt, auch bedeutende Prämien von Dem bekam, was von Akzisegefällen über den Etat von 1765/66 eingehen würde, und den Titel eines Geheimen Finanzrathes führte …; Indeß wurden die westphätischen Provinzen, auf viele Vorstellungen der Unterthanen, bald nach Einführung der Regie, von dieser neuen Einrichtung ausgenommen; …;«

»Die westlichen Provinzen, die sich auch gegen die Schmach der friderizianischen Sklavenjagden, genannt Soldatenwerbung, nicht ganz ohne Erfolg gewehrt hatten, machten auch die finanzpolitischen Bocksprünge Friedrichs II. nicht mit. Preuß untersucht die Ergebnisse dieser Bocksprünge und kommt zu dem Schluß: »Einen erklecklichen baren Ersatz gab die Regie also keineswegs für die vielen Plackereien, welche die Fremdlinge über das Volk brachten, für die, alle Sittlichkeit untergrabenden Zoll- und Akziseunterschleife, welche sie veranlaßte und für das gekränkte Ehrgefühl des preußischen Volks, ›daß (wie Hamann an Jacobi schrieb) der Staat alle seine Unterthanen für unfähig erklärte, seinem Finanzwesen vorzustehen, und dafür einer Bande unwissender Spitzbuben sein Herz, den Beutel seiner Unterthanen anvertraute‹«. Bitte vergessen Sie nicht, daß all dies nicht aus einem antifriderizianisehen Pamphlet, sondern aus dem Hauptwerke des amtlichen Historiographen des Preußischen Staates stammt. (Vgl. Preuß, III, 11 – 18).

»Der König fand ja auch seine Regie-Possen ganz vortrefflich. Mit der Begeisterung des Schuljungen, der ein neues Spielzeug entdeckt hat, schrieb er am 16. März 1766 an die französischen Abenteurer, von denen er sich beschwatzen ließ: »Uebrigens ist euer Projekt vortrefflich, und wir wollen diesen Nachmittag frisch an die Arbeit gehen, Alles vollend's ins Reine zu bringen. Ihr werdet beide die Ehre haben, in dieses Chaos Licht, Ordnung und Deutlichkeit gebracht zu haben. Ich sehe die Herrn de la Haye und Candy als zwei Jupiter an, die es glücklich entwirret haben.«

»Erst nachdem achtzehn Jahre lang derart »gepfuscht« und von den »Strumpfwirkern gehungert« worden war, begann selbst Friedrich II. an seinen »Jupitern« zu zweifeln, und er schrieb am 1. Dezember 1784 – enttäuscht wie der Schuljunge, dem sein Spielzeug entzweigeht: »wegen der Beschwerden des gewesenen General-Inspektors Pagan wider die General-Accise-Administration …; daß es lauter solch Schurken-Zeug ist, die Franzosen, das kann man wegjagen …; daß Ich überhaupt darauf denke, und suchen werde, Mir nach und nach alle Franzosen vom Halse zu schaffen und sie los zu werden.« Diese Weisheit kam ihm nach vierundvierzigjähriger Regierung. Die geduldigen Preußen brauchten dann kaum noch zwei Jahre zu warten, und der Tod schaffte ihnen den Großen König, die »Plackereien« der friderizianischen Regie, ihren französischen Leiter (er wurde sofort entlassen) und die meisten anderen Franzosen »vom Halse«. Aber Lucchesini, der italienische Vertraute Friedrichs II., wurde mit Ehren festgehalten und konnte Friedrichs II. Politik der Unterwerfung unter Frankreich und Schadloshaltung in Polen kräftig fortsetzen.««

Hegemann: »Ich wiederhole, daß man Friedrich nicht für Preußens übergroße Erwerbungen schwer verdaulicher polnischer Erwerbungen verantwortlich machen darf.«

Manfred Ellis: »Und ich wiederhole, daß Friedrich II. durch seinen blindwütenden Kampf gegen den deutschen Handel und vor allem gegen den Handel des deutschen Danzig jede Möglichkeit der Verdauung nennenswerter polnischer Erwerbungen zerstört hat.«

Ich merkte wohl, daß Manfred längst keinen Wert mehr auf die Fortsetzung dieser Unterhaltung legte, und ich hätte ihr selber gerne ein Ende gemacht, wenn mich nicht unselige Neugier und die Hoffnung, Manfreds Auffassung werde sich als irrig erweisen, zum Ausharren getrieben hätte. Ich antwortete darum aufs neue und sagte: »Sie überfallen mich da gleichsam mit Zitaten, die ich nicht nachwägen kann. Ich bin nicht gerüstet, Ihnen zu antworten; aber überzeugen konnten Sie mich noch nicht.«

Manfred sah, daß mir die Sache naheging, und entgegnete mit großer Freundlichkeit: »Ich begreife, daß Sie meine Darstellung der Handelspolitik des gefeierten Friedrich II. überrascht und daß Sie das Bedürfnis haben sich zu vergewissern, ob ich Ihnen kein einseitiges Bild gebe. Da fällt mir ein Aufsatz in den ›Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft‹ ein. Dort finden Sie im Jahrgang 1905 einen Aufsatz über ›die preußische Seehandlung‹. Vielleicht überzeugt Sie der Verfasser, Dr. Arthur Nußbaum.«

Und Manfred las mir aus dem dicken »Annalen«-Bande, den er zur Hand hatte, folgendes vor:

»›Die beiden letzten Jahrzehnte der Regierung Friedrichs des Großen waren bekanntlich der wirtschaftlichen Wiederaufrichtung des preußischen Staates gewidmet, der durch die voraufgegangenen Kriege bis zum äußersten erschöpft war …; Freilich erwies sich der Wirtschaftsorganismus nicht so fügsam wie eine Truppe in der Hand ihres Befehlshabers …; Zudem zeigte Friedrich der Große in seinen finanziellen Unternehmungen eine wenig glückliche Hand …; Schon 1750 wurde unter seiner Aegide eine Handelsgesellschaft für den Handel mit Ostasien ins Leben gerufen, von der Begeisterungsfähige erwarteten, daß sie Emden zu einem zweiten Brügge oder Antwerpen machen würde – eine Hoffnung, die freilich bald zuschanden wurde …; Eine der wenigen wirtschaftspolitischen Schöpfungen Friedrichs des Großen, die sich bis zur Gegenwart erhalten haben, ist die Seehandlung, und auch diese hat ihren Schöpfer nur überleben können, weil sie später andere Bahnen einschlug, als bei ihrer Gründung beabsichtigt war …; Dem Projekt eines Mr. de Lattre folgend, verlieh Friedrich der Große der Seehandlungsgesellschaft das Monopol der Einfuhr des spanischen, englischen und französischen Salzes …; und ein »Stapelrecht« für Wachs (damals hauptsächlichstes Beleuchtungsmittel) …; Das Stapelrecht richtete seine Spitze hauptsächlich gegen den Freistaat Danzig.‹ Das Salzmonopol richtete sich gegen die polnisch-österreichischen Salzbergwerke in Galizien. Aber der große König war nicht damit zufrieden, Danzig, Polen, Österreich zu schädigen, sondern er ging unerbittlich auch gegen seine eigenen Untertanen vor. Dr. Nußbaum fährt fort: ›Kaum war die Seehandlung ins Leben getreten, so geriet sie in ernste Differenzen mit den Kaufmannschaften in Königsberg und Memel, …; deren Seehandel durch das Salzmonopol schwer geschädigt wurde. Denn die fremden Seefahrer, die Salz an Bord hatten, mußten jetzt andere Häfen, besonders Riga und Libau aufsuchen, und andererseits bezogen auch die Polen ihr Salz nicht aus den preußischen Städten, da es hier durch das Monopol zu sehr verteuert war. Die Kaufmannschaften sahen deshalb in dem Seehandlungsunternehmen eine fortdauernde Verletzung ihrer Privilegien und setzten sich, unterstützt von dem ostpreußischen Oberpräsidenten v. Domhardt, entschieden zur Wehre, was der König höchst ungnädig aufnahm …; Die Seehandlung arbeitete unter der Leitung de Lattres mit großen Verlusten. 1774 wurde de Lattre gar in peinliche Prozesse verwickelt und mußte sich 1775 schleunigst nach Frankreich zurückbegeben. Der mitverantwortliche Minister Horst wurde 1774 entfernt.‹ Durch seinen Mißgriff gewitzigt, gelang es dem großen König, einen Mann echt friderizianischen Schlages zu gewinnen, einen Mann voll politischen Ehrgeizes und frei von Skrupeln, und diesmal deutsch! Nußbaum berichtet weiter: ›Zum Nachfolger de Lattres ersah der König den Minister von der Goerne, dessen Amtstätigkeit ein noch traurigeres Kapitel in der Geschichte des Institutes bildet. Von vorneherein ging er, wie sich Friedrich der Große ausdrückte, »sehr ins Wilde«. Der König sah deshalb Goerne scharf auf die Finger …; Aber Goerne benutzte den Kredit der Seehandlung für seine Privatzwecke …; um polnischen Adligen ihre Güter abzukaufen und sich so selbst zum polnischen Großgrundbesitzer zu machen. Man erzählte sich, daß er es auf die Krone von Polen abgesehen habe, in Krotoschin habe er sich bereits »eine Garde zu Fuß und zu Pferde, eine Hofhaltung und ein Kollegium« eingerichtet. Als die Vergehungen Goernes an den Tag kamen, ging der König mit größter Strenge gegen ihn vor und ließ ihm 1782 durch das Kammergericht den Prozeß machen, der mit Verurteilung Goernes zu lebenslänglicher Festung endete. Die Seehandlung geriet infolge der Veruntreuungen – 1 400 000 Taler – in Zahlungsschwierigkeiten. 1786 wurde die Auflösung des Instituts erwogen.‹ Im selben Jahre aber starb der Weise von Sanssouci; die Seehandlung (und vieles andere) konnte darum umgestaltet werden und sich halten.«

Als Manfred die »Annalen des Deutschen Reichs«, aus denen er vorgelesen hatte, beiseite legte, seufzte ich: »Der große König hat sicher hartnäckiges Pech gehabt.«

Manfred: »Vielleicht. Vielleicht aber war er auch selber schuld. So wenigstens dachte damals der Freiherr vom Stein: ›zur Entlastung jenes Ministers Goerne, der einen so jähen Sturz erlebte, machte Stein geltend, daß Goerne vor Beginn seiner Verfehlungen zwei Jahre unschuldig auf der Festung gesessen habe‹!«

Manfred fing gerade an, von Steins Ansichten über den Fürstenbund zu erzählen, als wir durch den Besuch von Geheimrat Cornelius Gurlitt aus Dresden unterbrochen wurden, der damals die neapolitanische Barockkunst und die große Geschichtsfälschung de Dominicis studierte. Als ich erwähnte, daß Manfred gerade die günstige Einwirkung Friedrichs II. auf die Lösung der deutsch-polnischen Frage bezweifelt habe, machte Gurlitt einige Bemerkungen, die trotz aller Zurückhaltung, die er dem Nichtdeutschen gegenüber beobachtete, fast wie eine Erweiterung des Sündenregisters des großen Königs verstanden werden konnten. Gurlitt deutete an, daß der große Gedanke der deutschen Durchdringung Polens, dessen überragende Bedeutung Gustav Freytag so nachhaltig betonte, vor allem durch die auch da furchtbar verhängnisvolle Politik Friedrichs II. unrettbar gescheitert ist. Da Gurlitt seitdem in seinem zweibändigen Werk über »August den Starken« (Sibyllen-Verlag, Dresden, 1924) ausführlich hierüber schrieb, kann ich wörtlich aus diesem Buche zitieren.

Gurlitt sagte über die für Deutschlands Stellung als Zentralmacht ausschlaggebende polnische Frage unter anderem folgendes:

»August der Starke wurde durch die Wahl (zum polnischen König, 1697) Herr eines Reiches, das Deutschland an Größe übertraf, nahe der Oder begann und über den Dnjepr hinausreichte, von der Ostsee zum Schwarzen Meer. Polen bildete den Weg in den Orient, in eine den Europäern fremde Welt. Die Hoffnung, Herr des polnischen Volkes zu werden, mußte in einem lebhaft bewegten Kopfe Jugendträume wecken, Hoffnung auf Erfüllung dessen, wovon die Romane der Zeit erzählten.«

Manfred warf ein: »Aha, bei diesen Träumen fand August der Starke bald ausgezeichnete Gesellschaft. Weihnachten 1775 schrieb Goethe vom Forsthause bei Waldeck an seinen Herzog: »... ich habe die ganze Nacht von Heerzügen geträumt, die alle wohl abgelauffen sind, besonders von einer Reise aus der Schweiz nach Pohlen, die ich that, den Marschall Saxe zu sehen und unter ihm zu dienen, der eben in meiner Traum Welt noch lebte.« Eigentümlich, es scheint Goethe selbst im Traume nie eingefallen zu sein, unter Friedrich dem Großen zu dienen? Vernünftige Dinge dagegen träumte Goethe viel und gern. Besonders scheint er eine viel klarere Vorstellung als zum Beispiel Friedrich der Große von der Notwendigkeit kolonialen Neulandes gehabt zu haben. Er hat ja auch selbst ernsthaft an die Auswanderung in koloniales Neuland gedacht, wie nicht nur aus seinem Wilhelm Meister, sondern vor allem aus seinen amerikanischen Fluchtplänen mit Lili hervorgeht.«

Gurlitt meinte, Goethe habe an den amerikanischen Westen erst zu denken angefangen, nachdem Deutschlands selbstverständliche Ausdehnung nach Osten durch die tölpelhafte Polenpolitik Friedrichs II. für immer unmöglich geworden war. Gurlitt sagt in seinem Buche:

»August der Starke konnte (zur Verwirklichung seiner polnischen Hoffnungen) vertrauen auf seine körperliche Tüchtigkeit, auf den Glanz seines Auftretens, auf seine Gewandtheit, Menschen für sich einzunehmen, auf die Treue seiner Sachsen und ihren wachsenden Wohlstand. Er durfte hoffen, daß der Kaiser, der ihn zur Annahme der Krone drängte, ihn unterstützen werde; er erinnerte sich der Pflicht, als Reichsfürst dem Kaiser treu und gewärtig zu sein; er mochte hoffen, daß auch andere deutsche Fürsten seine Tat als eine im Sinne des eigenen Volkes liegende anerkannten …; Der Osten wirkte auf die gewerblich und mithin auch kapitalistisch ansteigenden Staaten Deutschlands gleich den Kolonien der seefahrenden Mächte. War es doch eine der entscheidenden politischen Maßnahmen dieser, außerhalb ihrer Grenzen ein Gebiet zu erlangen, in dem sie sich das Marktrecht, das Bannrecht und die Regelung von Ein- und Ausfuhr vorbehielten …; Der polnische Klerus und mit ihm der Papst verweigerten einem die Krone Polens erstrebenden Ketzer (das heißt also August dem Starken) die Unterstützung, einem jener Dissidenten, gegen die anzukämpfen von polnisch-katholischer Seite als vaterländische Pflicht angesehen wurde …; Ich werde noch zu besprechen haben, welchen Einfluß Augusts Übertritt zum Katholizismus auf die Protestanten Sachsens hatte …; Er hielt darauf, ohne daß er sich wie Friedrich der Große laut dazu bekannt hätte, daß jeder auf seine Fasson selig werden könne …; Die deutschen Einwanderer, namentlich die aus Sachsen, mehrten sich (in Polen), sie siedelten sich fast allein in den Städten an, sie erwarben sich dort wieder Rechte auf die Verwaltung und brachten den Geist der Handwerkstüchtigkeit mit.«

Manfred warf ein: »Gerade mit den Sachsen wollte aber der große Friedrich durchaus nichts zu tun haben. Als er 1766 seinem Petersburger Gesandten Solms erklärte, warum sich Preußen mit den Russen und durchaus nur mit den Russen, nicht aber mit den Sachsen verbinden müsse, fügte er seinem Brief eine Nachschrift hinzu: »Durchaus keine Sachsen! …; das ist mein Glaubensbekenntnis« (Point de Saxons …; ce sont des paroles sacramentales! {Verw. auf Anmerkung}) Vielleicht wollte er Sachsen nicht zum Bundesgenossen, weil er auch 1766 noch hoffte, Sachsen doch noch einmal zu erobern? Stand ein neuer Siebenjähriger Krieg in Aussicht? {Verw. auf Anmerkung} Das müßte Max Lehmann und Hans Delbrück in den Kram passen.«

Gurlitt sagte weiter: »Als die sächsische Königsherrschaft in Polen endete, hatten die Deutschen ein auf sicherm Grunde stehendes Bürgertum geschaffen, setzte die Bildung eines polnischen Mittelstandes ein, eines solchen im Sinne des europäischen Westens. Die Städte wurden durch sächsischen Kunstsinn und Fleiß vielfach umgewandelt. Einst war Warschau eine deutsche Siedlung von kleinbürgerlichem Wesen, später, polonisiert, hatte es sich im wesentlichen italienischem Einfluß hingegeben. Nun aber, unter August, wurde es ein Königssitz von großstädtischer Wirkung, eine Stadt mit regem Gewerbefleiß, aufblühender Bürgerschaft. Die beiden sächsischen Könige legten den Grund zu dem kulturellem Aufstieg Polens, der sich dann unter ihrem Nachfolger Stanislaus Lesczinski vollendete, und den selbst die Teilung des Landes nicht ganz zerstören konnte …; Von 1697 bis zum Tode Augusts III. 1763 währte das sächsische Königtum in Polen sechsundsechzig Jahre lang. Nicht an innerer Unmöglichkeit ging es zugrunde, sondern an Friedrichs des Großen preußischer Politik, den Ränken Frankreichs und dem Machthunger Rußlands, Österreichs und Preußens, sowie an der völkischen Zerfahrenheit des Landes selbst. Napoleon I. und der deutsche Sieg über Rußland im Weltkrieg haben es versuchsweise wieder aufgerichtet …; Als August der Starke starb, konnte er aber doch mit einer gewissen Genugtuung auf das Erreichte sehen, konnte er hoffen, daß es gelingen werde, daß nach und nach das Wettiner Haus die polnische Krone an sich fesseln werde. Da trat Friedrich der Große auf und vernichtete den steigenden Einfluß des Deutschtums auf Polen, indem er Sachsen machtlos machte: ein Fehler im Sinne gemeindeutscher Politik, der uns erst in jüngster Zeit vollständig klar wurde. Rußland war der Weg nach Warschau eröffnet, dem Slawentum die Bahn bereitet. Deutschlands Ostpolitik, sein alter Ruhm, seit dem Mittelalter in Preußens und Österreichs Hand gelegt: Preußen hat sie nicht fortzuführen vermocht. Das wird man, wenn sich eine gerechtere Beurteilung von Friedrichs Weltpolitik durchgerungen haben wird, diesem anzukreiden haben. Sachsen hat Großes in Polen an kulturellen Gütern geschaffen – vergeblich, da man in Berlin preußische, nicht deutsche Politik trieb.«

Nach diesen Worten Cornelius Gurlitts sagte Manfred: »Von der Oder bis an den Dnjepr, von der Ostsee bis ans Schwarze Meer. Ein Reich wie der amerikanische Westen! Für Deutschland erschließbar vom deutschen Danzig und vom deutschen Dresden! Kein westeuropäisches Land hatte seine Kolonien so bequem vor der Türe! Wer hat diese großartigen Möglichkeiten verdorben? Bismarck sagte am 20.Dezember 1870, Friedrich II. sei der erste Hohenzoller gewesen, der kein Polnisch verstand. Die Frage, ob mit Gewalt etwas zu machen sei, hat sich übrigens Augusts des Starken Sohn, der Marschall von Sachsen, gewaltig durch den Kopf gehen lassen. Was der sechsundzwanzigjährige Goethe von seinem polnischen Traume zu berichten hatte, läßt darauf schließen, daß er sich von den »Militärischen Träumereien« begeistern ließ, die Moritz von Sachsen 1732 in dreizehn schlaflosen Nächten schrieb und die 1751, nach Moritz' Tode, in Paris veröffentlicht wurden. In diesem Buche hat der Marschall den genauen Plan entwickelt, wie er seinen Vater, August den Starken, oder seinen Stiefbruder durch zwei Feldzüge ohne eine einzige Schlacht zum erblichen Herrn Polens machen wolle. Friedrich II. aber hat nicht nur dafür gesorgt, daß Polen im Wahlkönigtum verblieb und verwilderte und daß Sachsen den polnischen Thron verlor, sondern er hat auch den deutschen Handel Danzigs erdrosselt – und wird deswegen in Preußen als polnischer Kolonisator allgemein bewundert. Danzig aber und sein unendlich reiches Hinterland ist zu tiefem Dornröschenschlaf verdammt und hat noch nicht wie Antwerpen (zu dessen Fesselung Friedrich II. den Fürstenbund {Verw. auf Anmerkung} gründete – ahnungslos!) einen Erlöser aus den von Friedrich geschmiedeten Fesseln gefunden.«

Da ich fürchtete, Manfred möchte noch weitere friderizianische Greuel zur Sprache bringen, wie sie Johanna Schopenhauer aus Danzig berichtet hat, versuchte ich das Gespräch zum Freiherrn vom Stein zurückzuführen. Aber Cornelius Gurlitt hatte ein Einsehen und erzählte von de Dominici, dem es 1743 gelang, mit einer wildgrotesken Fälschung alle Kunsthistoriker beinahe anderthalb Jahrhunderte lang über neapolitanischen Angelegenheiten völlig in die Irre zu führen. Manfred meinte dazu: »de Dominici hätte verdient, von Friedrich II. zum Schutzheiligen der Berliner Universität gemacht zu werden – wenn es in Friedrichs Hauptstadt vor Napoleons anregendem Besuche schon eine Universität gegeben hätte.« Als Gurlitt wieder abgefahren war, erkundigte ich mich noch einmal nach dem Fürstenbund.