|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mir gefiel das Bild durchaus nicht, das Manfred von Friedrich dem Großen zu machen versuchte, und mir war, als müßte ich etwas Häßliches von mir abschütteln. Ich rief lachend: » Sie entstellen doch wohl durchaus Friedrichs des Großen Beziehungen zu den Franzosen. Sie tun immer, als hätte Friedrich Elsaß-Lothringen, die Franche Comte und die belgischen Niederlande an die Franzosen verschachert.« Manfred, den man nicht oft anders als lachend sah, schien beinahe grimmig, als er mir antwortete: »Wenn er sie doch verschachert hätte! Dann hätte er vielleicht wenigstens etwas dafür bekommen. Aber er hat nichts dafür bekommen als die Befriedigung seiner Eitelkeit und seiner Rauflust {Verw. auf Anmerkung}, und er hat obendrein auch gleich noch dem Reiche die Fähigkeit zerstört, diese verlorenen Provinzen wiederzuerwerben oder wenigstens Gegenwerte für das Verlorene zu schaffen.«

Ein Teilnehmer am Gespräch lachte Manfred aus: »Elsaß ging meines Wissens im Dreißigjährigen Kriege verloren, Lothringen 1738, also beide vor Friedrichs Regierungsantritt, und die Niederlande erst nach seinem Tode.«

Manfred war unerbittlich: »Die Auslieferung Lothringens an die Franzosen ist eines von den Zugeständnissen, die Österreich zur Sicherung des Thrones für Maria Theresia nur deshalb machen mußte, weil es der Treue der deutschen Kurfürsten nicht sicher war. Die Franzosen versprachen, Maria Theresia anzuerkennen – das heißt also Deutschland in einem besonders schwierigen Augenblick in Frieden zu lassen – als Gegenleistung für die Abtretung Lothringens und waren darauf gefaßt, daß Österreich versuchen werde, mit Hilfe Preußens ihnen den fetten Bissen wieder zu entreißen. Als dann Friedrich II. unerwarteterweise nicht gegen Frankreich, sondern für Frankreich, nicht für Maria Theresia, sondern gegen sie marschierte, entschlossen sich die Franzosen, mit Lothringen nicht zufrieden sein zu wollen und auch nach Flandern die Hände auszustrecken.«

Manfred hatte sein Lachen wiedergefunden: »Sie scheinen Friedrichs Werke ebensowenig zu lesen wie die meisten anderen Bewunderer dieses großen Königs. Was sagen Sie zu folgenden Stellen aus Friedrichs »Histoire de mon temps«: »Was reizt denn sonst die Königin von Ungarn jetzt, die Franzosen so hart zu bedrängen, wenn es nicht die Hoffnung ist, Elsaß-Lothringen zurückzuerobern?« ( »Enfin qu'est-ce qui excite à présent la Reine de Hongrie à presser les François avec tant d'ardeur, si ce n'est l'espérance de reconquérir l'Alsace et la Lorraine?«) Diese Worte Friedrichs beziehen sich auf die Zeit zwischen dem ersten und zweiten der von ihm entfachten Bürgerkriege. Ein paar Seiten weiter sagt Friedrich II. von sich selbst (er spricht in der dritten Person von sich): »Die Erfolge der österreichischen Heere im Elsaß zwangen ihn (das heißt also Friedrich den Großen!) bald, sich gegen die Königin von Ungarn zu erklären. Das Bündnis mit Preußen war damals das Vorteilhafteste, was den Franzosen zufallen konnte«! (»... les succès des armées autrichiennes en Alsace, l'obligèrent bientôt à se déclarer contre la Reine de Hongrie. L'alliance des Prussiens étoit tout ce qui pouvoit arriver alors de plus avantageux à la France«.)

»Sie sehen, Friedrich II. hat das Bedürfnis sich zu rühmen, daß er den Franzosen geholfen und ihnen Elsaß und Lothringen gerettet hat. Die preußischen Bewunderer Friedrichs folgen ihrem Abgott blindlings auch auf diesem Pfade: als einmal der französische Geschichtschreiber Herzog von Broglie den großen Friedrich einen schlechten Bundesgenossen der Franzosen zu nennen gewagt hatte, wurde er in den »Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte« (Bd. II 2. S. 1ff.) beinahe unwillig darauf hingewiesen, daß »das erneute Eingreifen Friedrichs in den österreichischen Erbfolgekrieg zu einer Zeit erfolgte, als die französische Armee, von den Österreichern auf das empfindlichste bedrängt, dem Feinde schon das Elsaß kaum mehr streitig machen konnte …; Die Erhebung Friedrichs hatte Frankreich aus einer sehr gefährlichen Lage befreit; die weitere Tätigkeit Friedrichs hatte, indem sie die österreichischen Heere in Deutschland festhielt, die französischen Erfolge in Flandern erst ermöglicht.« Es sind preußische Gelehrte, die solche Dinge schreiben, ohne mit der Wimper zu zucken, und die mit ernstem Gesicht erklären, die friderizianischen Sezessionskriege seien notwendig gewesen, weil die Kaiser aus dem Hause Österreich sich unfähig erwiesen hätten, die deutsche Ehre gegen das Ausland zu verteidigen.«

Thomas Mann: »Ich kann nur wiederholen: Friedrich war ein Opfer. Er mußte Unrecht tun, damit eines großen Volkes Erdensendung sich erfülle.«

Manfred: »Einem solchen Opfer ist selbstverständlich alles erlaubt, und so erzählt denn der große Federic unbekümmert in seiner Histoire weiter: » Le Maréchal de Schmettau avoit été envoyé par le Roi de Prusse auprès de Louis XV, tant pour rendre compte des mouvemens de l'armée françoise, que pour presser le Roi de remplir ses engagemens, en poursuivant juqu'en Bavière les troupes de la Reine lorsqu'elles repasseroient le Rhin. Schmettau apprit au Roi très-Chrétien que le Roi de Prusse entreroit en campagne le 17 d'Aout et qu'il emploieroit 100 000 hommes à la diversion (diversion kann wahrhaft sinngemäß hier nur mit »Dolchstoß von hinten« übersetzt werden) qu'il alloit faire en faveur de l'Alsace (das heißt »zur Rettung des Elsaß« – für die Franzosen!). Ce Maréchal mit tout en usage pour donner aux armées françoises plus d'activité et de vigueur« (das heißt Friedrich »tat alles um die französische Kriegführung zu beleben und zu stärken«). Und dann beginnt Friedrich seine Schilderung seines Einfalls in Böhmen mit den folgenden Worten: » Voici l'arrangement général qui fut pris pour entrer en Bohème, & pour forcer la Reine à rappeler ses troupes de l'Alsace (das heißt »Folgendes sind die Maßnahmen Friedrichs, um Maria Theresia zum Zurückziehen ihrer Truppen aus dem Elsaß zu zwingen). La grande armée prussienne devoit entrer sur trois colonnes en Bohême«. Und es gibt Schwindler – in Preußen nennt man sie »Historiker« – die behaupten, Österreich habe die deutsche Sache im Westen verraten und Preußen habe sie gerettet.

»Der Besuch des preußischen Geschäftsträgers Schmettau bei Ludwig XV., von dem Friedrich hier ohne Scham berichtet, ist einer der abstoßendsten Auftritte in der Geschichte der deutschen Demütigungen. Ludwig XV. hatte sich gerade in dem durch Friedrich II. den Franzosen ausgelieferten Elsaß huldigen lassen. Die Stadtältesten von Straßburg hatten unter Berufung auf die alten Rechte, die die Stadt einst im Deutschen Reiche genoß, gebeten, bei der Huldigung nicht knien zu müssen, und waren abschlägig beschieden worden. Nachdem König Ludwig die elsässischen Huldigungen entgegengenommen hatte, unternahm er mit vier französischen Feldmarschällen die Belagerung von Freiburg im Breisgau, das ein treuer ungarischer Kommandant sechs Wochen lang gegen die gewaltige französische Übermacht verteidigte. Die Franzosen berechnen ihre Verluste bei der Belagerung auf 6000 Tote. Während dieser sechs Wochen drängte sich der Gesandte Friedrichs II. von Preußen dermaßen, teils mit Ratschlägen, teils mit Bitten um Hilfe, an den französischen König, daß dieser sich bei Friedrich II. über seine Zudringlichkeit beschwerte. Wenn es Deutsche gibt, denen die hochverräterischen Geständnisse etwa nicht genügen, die Friedrich II. in seiner Histoire über die preußische Auslieferung von Elsaß und Lothringen an die Franzosen gemacht hat, so werden ihre Zweifel zerstört werden, wenn einmal in einer unbewachten Stunde die »Testamente« Friedrichs II. veröffentlicht werden. Diese auf Bismarcks rücksichtsvollen (und bei seinen Beziehungen zum Hohenzollernhause begreiflichen) Wunsch geheimgehaltenen »Testamente« sind nach der Flucht Kaiser Wilhelms IL tatsächlich veröffentlicht worden. Sie stellen leider eine furchtbare Demaskierung Friedrichs II. dar. Für Deutsche, die Friedrichs II. Sprache nicht lesen können, ist 1922 auch eine Übersetzung veröffentlicht worden Da finden sich Stellen wie die folgende aus dem Testament von 1752: »Seit der Erwerbung Schlesiens verlangt unser Interesse, daß wir im Bunde mit Frankreich bleiben. Schlesien und Lothringen sind zwei Schwestern, von denen die ältere Preußen, die jüngere Frankreich geheiratet hat. Dieser Bund zwingt sie zu gleicher Politik. Preußen darf nicht ruhig zusehen, daß Frankreich Elsaß oder Lothringen verliert und die Diversionen (das heißt Rückenangriffe gegen den deutschen Kaiser, Dolchstöße von hinten!), die Preußen zugunsten Frankreichs unternehmen kann, sind wirksam, denn sie tragen den Krieg sofort ins Herz der Erblande (das heißt des deutschen Kaisers! und sieben Jahre lang auch nach Preußen! war je ein Narr kurzsichtiger als Friedrich II.?). Aus dem gleichen Grunde kann Frankreich nicht dulden, daß Österreich Schlesien zurückgewinnt; denn das wäre eine zu große Schwächung für einen Bundesgenossen Frankreichs, der ihm für die Staatsgeschäfte im Norden und im Reich (»das Reich« ist das Deutsche Reich!) nützlich ist, und dessen Diversionen, wie ich gerade eben schon sagte (man muß es zweimal hören, um es glauben zu können!), Elsaß und Lothringen im Falle einer großen und unvermuteten Gefahr sicher retten (das heißt für Frankreich! die Hoffnung, den Franzosen gegen das Deutsche Reich helfen zu dürfen, macht den kleinen Fritz ganz verschmitzt. Fritzchen fährt pfiffig fort:) Die Politik des Versailler Hofes bestand stets darin, sich der Vergrößerung und dem Despotismus der Kaiser zu widersetzen. Preußen hat die gleichen Interessen: .. Frankreich kann uns Preußen unterstützen, indem es Diversionen in Flandern und am Rhein ausführt, im Laufe eines Krieges die Pforte gegen Rußland oder Österreich aufwiegelt und Truppen deutscher Fürsten in Sold nimmt, um sich Preußen zur Verfügung zu stellen. (Das ist der »Fürstenbund«!) Aus allem Gesagten geht hervor, daß dies Bündnis natürlich ist.« So erklärte Friedrich II.

»Und »natürlich« ist Friedrich der größte deutsche Staatsmann, und falls je Deutschland wieder Elsaß-Lothringen verlieren sollte, dann werden seine siegreichen Feinde sehr passend das gedemütigte deutsche Volk zwingen, dem »großen König« ein Denkmal in Straßburg zu errichten oder – wenigstens bis zur Abzahlung der Kriegsentschädigung – das Bild dieses »deutschen« Königs auf den Fahnen und Briefmarken zu dulden.

»Aha, Sie glauben, ich halte Sie zum besten. Also bitte, hören Sie die staatsmännische Weisheit Ihres großen Königs auf französisch. Es ist ja auch nur eine Besudelung der deutschen Sprache, irgendeine Äußerung dieses kurzsichtigen Verräters der deutschen Sache ins Deutsche zu übersetzen.

»Dies sind die Worte Friedrichs des Großen: »La Silésie et la Lorraine sont deux sœurs dont la Prusse a épousé l'ainée et la France la cadette. Cette alliance les oblige à suivre la même politique. La Prusse ne saurait voir d'un œil tranquille enlever à la France l'Alsace ou la Lorraine, et les diversions de la Prusse en faveur de la France sont efficaces, parce qu'elles portent à l'instant la guerre au centre des pays héréditaires La France, par une raison semblable, ne peut souffrir que l'Autriche reprenne la Silésie, parce que cela affaiblirait trop un allié de la France, qui lui est utile pour les affaires du Nord et pour celles de l'Empire et dont les diversions, comme je viens de le dire, sauvent à coup sur la Lorraine et l'Alsace, en cas d'un danger éminent et imprevu. La politique de la cour de Versailles a de tout temps été de s'opposer à l'agrandissement et au despotisme des Empereurs. Les intérêts de la Prusse sont les mêmes«.

»Der Verfasser dieser Unverblümtheiten ist Friedrich II.; wenn es ein Deutscher wäre, müßte er wegen Hochverrats gehängt werden. Es ist ein Glück für ihn, daß Französisch in Deutschland von den wenigsten Menschen verstanden wird.«

Hegemann: »Das Testament, in dem diese Dinge stehen, ist ja geheim.« (Vgl. aber Anmerkung S. 430.)

Manfred: »Aber Friedrich der Große hat sich, wenn möglich, noch dreistere Äußerungen des Verrates an der deutschen Sache geleistet, die bereits veröffentlicht sind und die nicht geduldet werden könnten, wenn die Kenntnisse des Französischen in Deutschland nicht auf Kellner und auf die aktiven und inaktiven Mitglieder der »Verschwörung gegen die Wahrheit« beschränkt wären, an der teilzunehmen zu den Ehrenpflichten gebildeter Preußen gehört. In den veröffentlichten Werken Friedrichs II. befindet sich die Flugschrift, mit der der große König zu Anfang des »Siebenjährigen« Krieges bei den Franzosen für Preußen Stimmung zu machen versuchte und die sich als posthumer Brief des Kardinals Richelieu gibt. Friedrich II. läßt da den Vorbereiter des Westfälischen Friedens unter anderem folgendes sagen:

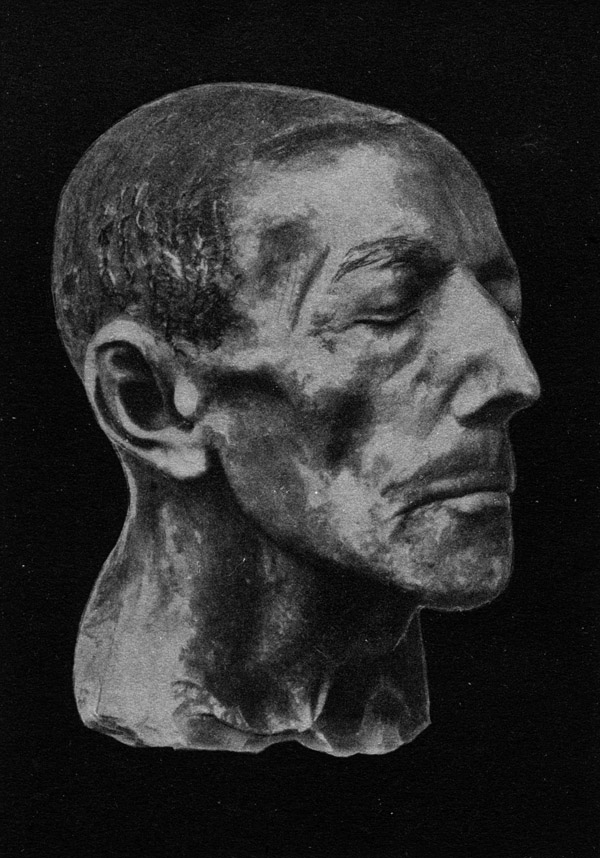

Friedrichs II. Totenmaske nach G.B. Volz

» »... le cardinalde Fleury …; m'a appris que la Franche Comté, l'Alsace et la Lorraine étaient soumises à la domination française …; Dann warnt der Kardinal vor dem deutschen Kaiser: si la France n'y pourvoyait, eile se trouverait avoir en tête un ennemi plus puissant que Charles-Quint, aussi ambitieux que Ferdinand II, plus actif que Charles VI qui revendiquerait sans cesse la Franche Comté, l'Alsace, la Lorraine et peut-être la Flandre«. Und dann ruft Kardinal Richelien dem König von Preußen zu: »Il vous était réservé, Sire, de prévenir tant de maux, d'assurer le trône de nos rois et d'abattre cette hydre«. Der Kardinal unterzeichnet den Brief als »très sincère admirateur Armand Jean du Plessis Cardinal duc de Richelieu«.

»Die »Hydra«, gegen die Friedrich so nach seinem eigenen Bekenntnis von 1756 die französischen Könige mit Stolz verteidigt, das ist der deutsche Kaiser, der »mächtiger als Karl V.« gewesen wäre, wenn nicht Preußen den Franzosen beigestanden hätte. Der Geist des großen Richelieu hatte wohl recht, die Franzosen zu beglückwünschen, daß ihnen Friedrich II. gegen den deutschen Kaiser half. Bereits das Bündnis, das Maria Theresia 1743 mit England schloß, sah die Rückeroberung von Elsaß, Lothringen und den drei Bistümern vor; und es läßt sich nachweisen, daß der österreichische Plan, Lothringen, das Stammland des Kaisers, zurückzuerobern, auch nach dem Ende des österreichischen Erbfolgekrieges keineswegs eingeschlafen war. Aber nach den schmerzlichen, mit dem preußischen Reichsfeinde gemachten Erfahrungen sagte der Staatskanzler Kaunitz zutreffend in seinem Vortrag am 28. August 1755: »Frankreich können wir nimmermehr Lothringen aus den Händen bringen, wann wir nicht vorher Preußen ecrasieret haben.« Patriotische Deutsche werden Lust empfinden, dem treffenden Worte des geistreichen Kaunitz den Lieblingsfluch Voltaires hinzuzufügen, den auch Friedrich II. oft und treu nachgebetet hat: »Ecrasez l'infâme!«

»Die Wiedereroberung des lothringischen Stammlandes mußte damals noch jeder für erwünscht und durchführbar halten, dem bekannt war, was Friedrich II. wußte. Dieser Federic hat nämlich in seinem Antimachiavel folgendermaßen den Übergang Lothringens an die französische Herrschaft geschildert: »Lorsque les Lorrains ont été obligés de changer de domination, toute la Lorraine étoit en pleurs; ils regrettoient de perdre les rejetons de ces ducs, qui depuis tant de siècles furent en possession de ce florissant pays, et parmi lesquels on en compte de si estimables par leur bonté, qu'ils mériteroient d'être l'exemple des rois. La mémoire du Duc Leopold étoit encore si chère aux Lorrains, que quand sa veuve fut obligée de quitter Luneville, tout le peuple se jeta à genoux au devant du carrosse, & on arrêta les chevaux à plusieurs reprises; on n'entendoit que des gémissemens, & on ne voyoit que des larmes«.

»Die Familie des deutschen Kaisers hat also augenscheinlich in Lothringen ebenso »geistreich« geherrscht – ich gebrauche Goethes Ausdruck {Verw. auf Anmerkung} – wie Maria Theresia in Ungarn. Heute wird der Familie des deutschen Kaisers in Lothringen weniger schmerzlich nachgeweint. Heute – nach anderthalb Jahrhunderten französischer Herrschaft – können Franzosen und Lothringer die deutsche Rückeroberung Lothringens ein Verbrechen nennen; damals mußte sie bei jedem Kriege mir Frankreich (wie ihn zum Beispiel Frankreich und Friedrich II. 1740 vom Zaun brachen) sich als Pflicht und selbstverständliches Ziel darbieten. Bis zum Jahre 1789 wurde Elsaß und Lothringen in der Sprache der französischen Verwaltung »Etranger effectif« genannt. Noch 1909 schrieb der führende französische Geschichtschreiber Lavisse: »Nach seiner Rückkehr aus Preußen (1753) wagte Voltaire nicht sich nach Frankreich zu begeben und irrte deswegen länger als ein Jahr in Elsaß und Lothringen umher.«

»Am 10. Juni 1757 (also gerade in der Zeit, in der Friedrich mit Selbstmord zu drohen anfing) schrieb die Markgräfin von Bayreuth an ihren Bruder: »En France ils craignent que vous ne vous liguiez avec l'Imperatrice conjointement avec l'Empire …; et qu'en échange de la Silésie vous fassiez restituer à la cour de Vienne l'Alsace et la Franche Comté. Je suis informée qu'ils redoutent plus que jamais cet accomodement«. (Die Franzosen rechneten wie mit einer Selbstverständlichkeit damit, daß Elsaß-Lothringen trotz Friedrichs entgegengesetzten Bemühungen wieder ans Deutsche Reich zurückfallen werde.)

»Am 21. September desselben Jahres (also gleich nach dem langen Brutus-und Cato-Briefe an die Schwester und gleich nach Friedrichs Bereitwilligkeits-Erklärung, auch die schmählichsten französischen Bedingungen anzunehmen) schrieb Friedrich an Finckenstein, »soli et secretissime« und »en dernière confidence«, schon seit Mitte Juni sei bekannt, »que la France avait des appréhensions que je neferais ma paix avec l'Impératrice-Reine et me liguasse avec eile pour tomber conjointement avec l'Empire sur la France et qu'en échange de la Silésie je fis restituer à la cour de Vienne l'Alsace et la Franche-Comté. L'on m'assura qu'effectivement le comte Colloredo avait dejà l'idée de ce projet et que l'Imperatrice-Reine y aurait donné, si eile n'avait été retenue par le comte Kaunitz«.

»Also, die kindlichen Franzosen konnten nicht begreifen, warum ein deutscher Fürst immer gegen seine Stammesgenossen Krieg führen solle, und fürchteten, Friedrich werde »zusammen mit den Österreichern über die Franzosen herfallen«, Elsaß und die Franche Comté zurückerobern und dafür Schlesien behalten dürfen.«

Hegemann: »Sind das nicht doch vielleicht alles phantastische Unmöglichkeiten?«

Manfred: »Sie haben recht, deutsch-nationale Politik war eine phantastische Unmöglichkeit, solange es einen Reichsfeind vom Schlage Friedrichs II. gab. Man kann in der Tat nur lachen über die Zumutung, Friedrich solle für die Stärkung des Deutschen Reiches kämpfen; das Reich zu schwächen ist ja gerade das Hauptziel seines Lebens und die Vorbedingung seines Ruhms.«

Hegemann: »Ich erinnere mich, daß Friedrich vor dem ersten Schlesischen Kriege der Kaiserin angeboten haben soll, für sie zu kämpfen.«

Manfred: »Das ist ein Hinweis, mit dem preußische Geschichtschreiber manchmal glauben, die deutsche Ehre Friedrichs retten zu können, aber Friedrichs Ausführungen in seiner Histoire lassen keinen Zweifel über die Nichtigkeit dieser Ehrenrettung. Das Angebot Friedrichs erfolgte, nachdem er bereits in österreichisches Gebiet eingefallen war, und er gibt selbst zu, daß sein Angebot nicht ernst gemeint war. Er sagt: »Quoique le Roi de Prusse fut fermement déterminé dans le parti qu'il avoit pris, il jugea qu'il étoit cependant convenable de faire des tentatives d'accommodement avec la Cour de Vienne«. Also etwa, wie vor einem Zweikampf die beiden Gegner vom Unparteiischen der Form halber noch einmal aufgefordert werden, sich zu versöhnen. Friedrich II. fährt fort: »Comme il étoit à supposer que ces offres seroient rejetées, dans ce cas le Comte de Gotter étoit autorisé à déclarer la guerre a la Reine de Hongrie. L'armée fut plus diligente que cette ambassade; elle entra en Silésie deux jours avant l'arrivée du Comte de Gotter à Vienne«.«

»Stellen Sie sich vor, es gelänge heute (1913) den Franzosen, ganz unerwartet Elsaß-Lothringen zu besetzen, und sie böten Deutschland ein Waffenbündnis an unter der Bedingung, daß Elsaß-Lothringen französisch bleibt – könnte Deutschland dies Angebot annehmen? Und doch würde dies Angebot in Anbetracht der über hundertjährigen französischen Herrschaft in Elsaß-Lothringen einen Sinn haben. Friedrichs Besetzung Schlesiens hatte keinen solchen Sinn.« Seit einigen Augenblicken hatte sich Thomas Mann, der mit anderen Gästen geplaudert hatte, wieder zu uns gesellt. Er faßte schnell den Sinn der Erörterung und griff ein wie folgt:

Thomas Mann: »Es blieb dabei: Friedrich überzog das Kaiserhaus mit Krieg, – der Markgraf von Brandenburg, der als Erzkämmerer den Vorfahren Maria Theresias das Waschbecken zu reichen gehabt hat! Und dieser Angriff war von langer Hand her vorbereitet! Ich sehe in Friedrich einen sowohl einsamen als namentlich auch schlauen jungen Menschen {Verw. auf Anmerkung}. Allerdings Ludwig XV. sagte: »Cest un fou, cet homme là est fol«.«

Manfred: »Der eigentümliche Scharfsinn Ludwigs XV. ist oft unterschätzt worden. Sein durchdringender Verstand wurde in dem neuen großen Werk über die Geschichte Frankreichs, das unter der Leitung von Lavisse erschien, überraschend ins Licht gerückt. Hier ist auch eine Stelle aus Leopold von Rankes Lebensbeschreibung Friedrichs II., die klar zeigt, wie überlegen Ludwig XV. als Politiker war, verglichen mit Friedrich II. Ranke sagt über die Lage vor dem ersten Schlesischen Bürgerkrieg folgendes:

»»Es ließ sich nicht denken, daß Frankreich den Gemahl Maria Theresias, der aus dem Hause Lothringen stammte, zur kaiserlichen Krone gelangen lassen sollte: denn dadurch würden die Ansprüche dieses Hauses wieder erneuert worden sein: ein Kaiser aus demselben, der zu wirklicher Macht gelangt wäre, würde den Franzosen den Besitz von Lothringen auf das ernstlichste streitig gemacht haben. Und ohne Zweifel hätte England, in neuen Zerwürfnissen mit den bourbonischen Mächten begriffen, in einem solchen Kampfe für Österreich Partei genommen; der Krieg der alten großen Allianz gegen Frankreich mußte sich alsdann erneuern. Und durfte man nichr erwarten, daß auch Preußen, wie in dem letzten Feldzug, die Partei von Österreich ergreifen würde?«

»Die große hier von Ranke geschilderte Gefahr, in der sich Frankreich damals befand, vermochte der immer kühle und nie schwatzende König Ludwig XV. zu umgehen, indem er den sprudelköpfigen und meist dichtenden jungen Friedrich II. mit dem besten Teile der deutschen Heere ohne viel Aufhebens ins französische Lager lockte. Lothringen war gerettet; ein gar nicht hoch genug zu veranschlagender Gewinn für Frankreich! Es gibt allerdings viele preußische Geschichtschreiber, die im Verlust des treuen Lothringen keine Schädigung Deutschlands sehen wollen und die vielmehr glauben, der Übergang Schlesiens aus den Händen Maria Theresias in die Friedrichs II. stelle einen so großen Gewinn für Deutschland dar, daß Friedrich II., der für diesen innerdeutschen Besitzwechsel dreiundzwanzig Jahre lang kämpfte, weit eher unter die großen Politiker Deutschlands gerechnet werden dürfe als Ludwig XV. unter die Frankreichs. Auch der vortreffliche Herr von Ranke, Kgl. Professor in Berlin, folgert aus Friedrichs II. Versäumnis für, statt gegen Deutschland zu kämpfen, nichts Ungünstiges für Friedrich.. Er folgert vielmehr ähnlich wie Sie, Herr Thomas Mann, daß Friedrichs Kampf gegen das Deutsche Reich unentbehrlich gewesen sei, »damit eines großen Volkes Erdensendung sich erfülle«. Ranke stellt seine berühmte Betrachtung an, die mit den Worten beginnt: »... es ist vielleicht nicht unnütz, sich einmal …; zu vergegenwärtigen, wie die Dinge im Jahre 1740 und nachher gegangen sein könnten, ohne ein Preußen und einen Friedrich II.« Ranke meint, daß ohne den großen Friedrich Deutschland noch mehr Unheil erlebt hätte; aber »wissenschaftlich« läßt sich wohl nicht nachweisen, ob das Unheil der schlesischen Bürgerkriege, der Verlust Elsaß-Lothringens und die Zerstückelung des Deutschen Reiches mit allen ihren geistigen und wirtschaftlichen Folgen noch hätten überboten werden können, – ich meine für einen Deutschen. Es handelt sich hierbei Ranke also weniger um eine »wissenschaftliche Erkenntnis« als um ein »Glaubensbekenntnis«; und was von Rankes Glaubensbekenntnissen zu halten ist, hat Friedrich Nietzsche einmal in ungewöhnlich überzeugender Weise klargestellt. Nietzsche sagt: »Wer hätte ein Bedürfnis nach dem Glaubensbekenntnisse eines Ranke oder Mommsen, die übrigens noch ganz andere Gelehrte und Historiker sind, als David Strauß (lies: Reinhold Koser) es war: die aber doch, sobald sie uns von ihrem Glauben und nicht von ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen unterhalten wollten, in ärgerlicher Weise ihre Schranken überschreiten würden.« Nietzsche spottet: er hat anderweitig – nämlich sein Leben lang – mit erfrischender Eindeutigkeit gesagt, was von den wissenschaftlichen Erkenntnissen derer zu halten ist, deren Glaubensbekenntnis anzuhören sich nicht lohnt.

»Wenn Ranke die Leiden schildert, die Deutschland hätten treffen können, wenn es keinen großen Friedrich gehabt hätte, gemahnt er an den Tröster, der einer unglücklich verheirateten edlen Frau – ich wähle als Beispiele Goethes Schwester Cornelia oder die Frau Germania – vorhalten wollte, was für eine einsame alte Jungfer sie vielleicht geworden wäre, wenn sie nicht ihren, allerdings wenig zusagenden Gemahl gefunden hätte. Die unglückliche Frau mag sogar, wie Cornelia, zu Anfang der Ehe gesagt haben: »wen Gott lieb hat, dem geb er so einen Mann«. Cornelia entdeckte bald, daß ihr vor der Liebe dieses Mannes »ekelte«. Hat eine unglückliche Frau bei ihrem unzeitigen Tode – 1777, 1806 – nicht guten Grund, zu fragen, ob sie mit einem würdigeren Gemahl vielleicht glücklicher – und vielleicht ebenso alt geworden wäre wie der berühmte Bruder oder die mächtigen ausländischen Schwestern? Wenn Ranke und andere zufriedene Berliner anfangen mit dem geschichtlichen: Wenn! zu arbeiten, warum dann nicht gleich weniger zufrieden fragen: was wäre aus Deutschland geworden, wenn statt des französisch-preußischen Reichsfeindes Friedrich II. ein großer deutscher Fürst oder wenigstens ein deutschfreundlicher Prinz Eugen erstanden wäre! Napoleon I. hat die sich hier bietenden Möglichkeiten klar umrissen, als er ausrief:

»»Wie war es möglich, daß kein deutscher Fürst das Streben des deutschen Volkes verstanden hat oder wenigstens Nutzen daraus zu ziehen wußte? Ganz gewiß, hätte mich der Himmel als deutschen Fürsten geboren werden lassen, dann hätte ich in den gewaltigen Umwälzungen unserer Zeit unfehlbar die dreißig Millionen Deutsche geeint. Und wie ich die Deutschen zu kennen glaube, fühle ich, wenn sie mich einmal gewählt und zum Kaiser ausgerufen hätten, dann würden sie mich niemals verlassen haben.«

»Das sind Worte Napoleons, von dem Goethe sagte, »er habe den größten Verstand, den die Welt je gesehen«, der aber übersah, daß mit einem so skrupellosen Reichsfeinde wie Friedrich II. im Lande auch der größte deutsche Kaiser zur Machtlosigkeit verdammt sein mußte.«

Hegemann: »Das Wort Napoleons, das Sie anführen, schmeckt nach St. Helena.«

Manfred: »Als Goethe jemanden gegen den gefallenen Napoleon sprechen hörte, sagte er: »Laßt mir meinen Kaiser in Ruh!« Es war das, nachdem Preußens Bemühungen, den deutschen Kaiser zu stürzen, erfolgreich gewesen waren. Es war in der Tat vielleicht gar nicht nötig, daß der Deutschland rettende Fürst ein Deutscher war. Besser als ein Preuße vom Schlage Friedrichs II. war jedenfalls ein Franzose vom Schlage Prinz Eugens, der, wie Goethes Götz von Berlichingen es wollte, »wie Cherubim mit flammenden Schwertern, vor die Grenzen des Reichs gegen die Wölfe, die Türken, gegen die Füchse, die Franzosen,lagerte und zugleich unsers teuern Kaisers sehr ausgesetzte Länder und die Ruhe des Reich beschürzte«, während Friederich der Große alles, was in seinen Kräften stand, getan hat, die Franzosen und Türken zu Einfällen ins Reich zu bewegen. Noch 1778 hoffte Friedrich II. auf einen französischen Einfall, und noch in seinem Testament von 1782 setzt er seine Hoffnung auf ein türkisches Bündnis gegen Österreich, und es war nicht etwa ein großartiges Zusammenfassen der Kräfte von Berlin bis Bagdad, das er wollte, nein, es war das Bündnis des Berliner Ränkeschmiedes gegen seine eignen Stammesgenossen.

»Friedrich II., der den großen Ludwig im Himmel und Voltaire als Ludwigs Propheten auf Erden verehrte, hat irriger- oder irreführenderweise den Prinzen Eugen immer wieder gerühmt und als sein Vorbild bezeichnet. Wenn er als Kronprinz heimlich am Wiener und Petersburger Hof um Geld bettelte, dann ließ ihn die Angst vor seinem prügelnden Vater auf den friderizianischen Einfall kommen, seiner Bettelei den Anstrich von Wissenschaft zu geben und jeweils statt um 1000 Taler um »eine neue Ausgabe vom Leben des Prinzen Eugen« zu bitten. »Man verlangt zwölf Exemplare von mir; die Besteller verfolgen mich bei Tag und Nacht«. {Verw. auf Anmerkung} So ungünstig für Friedrich II. auch ein Vergleich mit Prinz Eugen ausfällt, es wäre doch falsch, anzunehmen, Friedrich sei nur als Tabakschnupf er in die Fußstapfen des edlen Ritters getreten; er hat ihn nämlich noch in einer anderen Hinsicht nachgeahmt. Friedrichs II. Leben begann wie das Eugens mit Unzufriedenheit über ungeeignete Behandlung in der Heimat. Eugen, der Soldat werden wollte, wurde von Ludwig XIV. aufgefordert, er solle studieren. Eugen reiste darum aus Paris ab und soll geschworen haben, die Heimat nie wieder, es sei denn mit den Waffen in der Hand, zu betreten. Friedrich, der studieren wollte, wurde von seinem halbnärrischen Vater mit dem Rohrstock so unsanft in die soldatische Laufbahn gedrängt, daß er einen ähnlichen Schwur getan zu haben scheint wie Eugen. Allerdings benahm sich Friedrich bei seiner Ausreise aus Preußen, ebenso wie bei seiner später versuchten Einreise in Frankreich, ungeschickt und wurde beide Male festgehalten. {Verw. auf Anmerkung} Aber er erfüllte das Versprechen seines Schwures, und in Preußen ist wahrscheinlich nie wieder so viel gemordet und gesengt worden als in den ersten dreiundzwanzig Jahren der friderizianischenRegierung. Es ist übrigens möglich, daß Friedrich seinen antipreußischen Schwur ergänzte durch das Gelübde, das Land der geliebten Franzosen nie mir Waffen in der Hand zu betreten; und auch dies Gelübde hat er treu gehalten.

»Wenn man aber Lust hat, wie Ranke mit dem geschichtlichen: Wenn! zu arbeiten, kann man sich das Heil Deutschlands im achtzehnten Jahrhundert auch ganz gut ohne einen Prinz Eugen oder einen deutsch gesinnten Friedrich oder Napoleon vorstellen. Hatte doch auch Deutschlands gefährlichster Nebenbuhler auf dem Festland, Frankreich, im Zeitalter Friedrichs II. keinen Ludwig XIV. oder Napoleon. Frankreich war vielmehr unter dem einsichtigen und, vielleicht deshalb, friedlustigen Ludwig XV. auf das angestrengteste mit der Beseitigung des schädlichen Despotismus beschäftigt, den Friedrich II. nachahmend bewunderte. Um sich ein mächtiges Deutschland vorzustellen, braucht man sich also nur die »großen« Preußenkönige von Friedrich Wilhelm I. bis Friedrich Wilhelm II. einschließlich, wegzudenken. Nach solcher Erlösung wäre es der großen Maria Theresia – diesem »großen Manne«, wie Friedrich II. sie nannte – und ihrem Sohne Joseph II. vergönnt gewesen, ihre edle Kraft nach außen zu wenden, statt sie gegen die preußischen Aufrührer aufreiben zu müssen. Daß die Abwesenheit Friedrichs II. genügt hätte, um Deutschland mächtig zu machen, das hat Friedrich II. in seinem posthumen Brief des Kardinals Richelieu überzeugend dargetan.« (Vgl. oben S. 43 3.) »Ich kann mich nicht entschließen, Herrn von Ranke mehr Urteil zuzutrauen als Friedrich dem Großen, wie wenig das auch sein mag. Ja, für die deutschen Kaiser wäre es im achtzehnten Jahrhundert leicht gewesen, über die Franzosen zu siegen; nicht aber über …;«

Hier stieß der meist so höfliche Manfred etwas wie einen englischen Fluch aus, etwas, das fast wie »potsdamnation« klang und gleichzeitig an: potz blitz, verdammt, nation und Potsdam erinnerte; und dann rief er sich entschuldigend aus: »Verzeihen Sie, das kann und darf ich nicht übersetzen.«

Thomas Mann: »Wirklich, zuweilen möchte man glauben, Friedrich II. sei ein Kobold gewesen, der aller Welt Haß und Abscheu machte und alle Welt hineinlegte, ein ungeschlechtlicher, boshafter Troll, den umzubringen hundert Millionen Menschen sich vergebens ermatteten, da er entstanden und gesandt war, um große, notwendige Erdendinge in die Wege zu leiten.«

Manfred: »Die dichterische Kraft, mit der Sie manchmal in das Wesen der Dinge dringen, ist wahrhaft bewunderungswürdig. Wenn man Ihre Schilderung des boshaften Koboldes hört, bekommt selbst ein Ausländer beinahe Lust, Voltaires Schlachtruf nachzubeten, wie Friedrich II. das so oft getan hat: Ecrasez l'infâme! Bedenken Sie, hätte Friedrich II. 1744 nicht die rechtzeitige Rückeroberung von Elsaß-Lothringen verhindert, und hätte er nicht die Widerstandskraft Deutschlands für immer geschwächt, dann wären diese alten deutschen Provinzen heute wieder 170 Jahre lang deutsch! Dann hätte die sinnlose Verfeindung Frankreichs und Deutschlands, die heute der notwendigen Einigung des europäischen Festlandes mehr als vieles andere im Wege steht, einen wichtigen Vorwand weniger! Dann wäre der völkertrennende Abgrund geschlossen, der noch in den Vogesen klafft und in den Frieden und Hoffnung der Welt zu versinken drohen!«

Einer der Anwesenden, der Manfreds ausführliche Darlegungen über den Verlust Belgiens (vgl. oben S. 190-233) nicht gehört hatte, warf ein: »Sie sprechen von Flandern? Daß das Reich die flandrischen Provinzen verloren hat, dafür wenigstens können Sie Ihren Liebling Friedrich II. doch unmöglich auch noch verantwortlich machen wollen?« (Vgl. über den »Verlust Belgiens« S. 190-232.)

Manfred: »Wenn Sie auch da Friedrichs Mitverschulden nachgewiesen haben wollen, dann empfehle ich Ihnen, bei dem berühmten preußischen Geschichtschreiber Droysen nachzulesen, der demjenigen seiner Werke den Namen »Friedrich der Große« gab, in dem er mitteilt, daß Friedrich 1756 in seinen Vertrag mit England eine Geheimbestimmung einfügte, wodurch die österreichischen Niederlande (die als burgundischer Kreis zum Reiche gehörten) von jener Neutralität ausgeschlossen wurden, die der Vertrag dem Reiche sichern sollte. Auf besonderen Wunsch Friedrichs II. wurde der Ausdruck: »das Reich«, der im englischen Vertragsentwurf stand, ersetzt durch den Ausdruck »Deutschland«; nicht etwa, weil Friedrich etwas von dem berechtigten deutschen Wunsche »Das ganze Deutschland soll es sein!« verwirklichen wollte, sondern im Gegenteil: weil er Flandern wieder den Franzosen ausliefern wollte, wie er es ihnen während seiner beiden ersten Bürgerkriege ausgeliefert hat. Diese Geheimbestimmung des Westminstervertrages muß man kennen, um das unerschütterliche Vertrauen zu verstehen, mit dem Friedrich II. seit Lobositz die Franzosen mit seinen Friedens- und Bündnisvorschlägen verfolgte. Friedrich II. glaubte, die Festigkeit der Frau von Pompadour, die diese preußischen Gesuche schließlich alle zunichte machte, verachten zu dürfen, weil er zu den Franzosen sagen konnte: Ich bin zwar der Bundesgenosse eurer größten Feinde, der Engländer, geworden, aber, versteht mich recht, ich bin doch noch euer bester Freund, und ich habe euch im geheimen bereits das östreichische Flandern, das ihr über alles begehrt, sichergestellt. Bemächtigt euch Flanderns! Das Deutsche Reich ist ja wehrlos, denn ich kämpfe ja selbst gegen den deutschen Kaiser! Ich, Friedrich der Große, der bereits Schlesien aus dem deutschen Reichsverbande gelöst hat; der große Friedrich, in dessen Ländern es keinem Geistlichen mehr erlaubt ist, von der Kanzel die alte deutsche Fürbitte für Kaiser und Reich zu wiederholen, und dessen hohe Sendung darin besteht, auch in Zukunft, euch Franzosen gefällig, alles Denkbare zu tun, um das Deutsche Reich zu demütigen! So konnte Friedrich II. sprechen; kein Wunder also, daß dieser Friedrich sicher war, die Franzosen würden bei seinen Selbstmorddrohungen von 1757-60 erschrecken. Hat aber jemals ein Volk die selbstvernichtende Perversität weitergetrieben als die Deutschen, die sich diesen Hochverräter als Nationalhelden aufschwatzen ließen? Gewiß, die große deutsche Politik Maria Theresias und Josephs II. vermochte Flandern trotz Friedrich II. noch für eine Weile zu halten. Wenn aber dann Flandern während der französischen Revolution verloren ging, so bedeutet das einen Sieg der preußischen Politik im Geiste Friedrichs II., einen Sieg der Feinde des deutschen Handels, die seit dem Herrenhauser Bündnis von 1725 den preußischen Einfluß gegen die deutsche Handelskompagnie von Ostende, die letzte Erinnerung an das große habsburgische Kolonialreich, geltend gemacht haben. Was bedeuten die ungeschickten und erfolglosen Versuche Friedrichs II., eine preußische Handelsflotte zu schaffen und Emden – nachdem er es nicht verschachern konnte {Verw. auf Anmerkung} – zu entwickeln, verglichen mit den Wunden, die seine Politik schließlich in Flandern dem deutschen Handel geschlagen hat!«

Hegemann: »War nicht ein Teil der österreichischen Niederlande fremdes Sprachgebiet, das sich schließlich doch nicht hätte halten lassen?«

Manfred: »Gewiß, das trifft ja auch auf den größeren Teil von Lothringen zu. Aber welche großartigen Compensationsobjekte für die unblutige Erwerbung der fehlenden Kolonien hätten diese alten Teile des Reiches dargeboten für den Fall, daß sich das Reich später nur als deutschsprachiges Gebiet entwickeln sollte. Auch brauche ich Ihnen nicht zu sagen, daß viele tüchtige Wirtschaftspolitiker die Rückgewinnung Belgiens als unvermeidliche Vorbedingung für Deutschlands gesunde wirtschaftliche Entwicklung ansehen, und daß der besonders wichtige Hafen von Antwerpen in einem Gebiete liegt, dessen Sprache sich vom Niederdeutschen kaum unterscheidet. Aber dank der Ausschweifungen des preußischen Partikularismus sind Deutschlands Hoffnungen auf diesem Gebiete aussichtslos, gefährlich, ja verbrecherisch geworden. Immerhin, scheint mir, dürfen sich die Deutschen manchmal an das für immer verlorene Flandern mit ebensoviel, ja mit mehr Recht erinnern als die Franzosen, die ihrem großen Ludwig nicht verzeihen können, daß er ihnen nicht das wichtige Flandern zusammen mit Straßburg und mit der Freigrafschaft gesichert hat. Das große französische Geschichtswerk, das unter der Leitung Ernest Lavisses erschienen ist, erhebt diesen Vorwurf gegen Ludwig XIV. mit folgenden Worten: »»Damals hätten die spanischen Niederlande für Frankreich erobert werden können, ohne der Natur der Dinge Gewalt anzutun oder die Gefühle der Einwohner zu sehr zu verletzen. Was heute ein Verbrechen wäre, war damals noch keines …; Es ist wahr, daß diese Provinzen, welche die Gewohnheit gemeinschaftlichen Lebens seit burgundischen Zeiten verbunden hatte, sich bereits als eine Einheit mit gemeinsamen Schicksal fühlten. Sie liebten ihre französischen Nachbarn ebensowenig wie die holländischen; aber der Gedanke eines belgischen Vaterlandes war damals noch nicht geboren. Die Städte von Artois und Flandern, die Frankreich im siebzehnten Jahrhundert erwarb, wurden schnell französisch und sogar patriotisch, ganz wie das Elsaß nach der Loslösung vom unorganischen Deutschland sich sehr schnell zu Frankreich bekehrte …;«