|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Tagesmarsch am 13. April führte uns im Tal des My-tschu wie in einem Hohlweg, der in anstehenden feinkörnigen Granit, Porphyr und kristallinischen Schiefer eingeschnitten und eines der großartigsten Landschaftsbilder ist, die ich je gesehen habe. Wir ziehen am rechten, westlichen Flußufer hin, in dem sich jäh abstürzende wilde Felsen erheben, den Ruinen alter Mauern und Burgen mit Zinnen vergleichbar. Auch auf dem linken Ufer läuft ein Fußpfad, der außerordentlich lebensgefährlich aussieht, da er oben an Felswänden hingeht. Auf der Westseite öffnen sich hier und dort Nebentäler, in deren Hintergrund man Teile eines schneebedeckten Hauptkammes erblickt. Dieser ist jedoch nur ein Kamm zweiter Ordnung, denn er zweigt sich vom Transhimalaja nach Süden ab und begrenzt das Flußgebiet des My-tschu im Westen. Er schickt Verzweigungen dritter Ordnung nach Osten aus, zwischen denen die westlichen Nebenflüsse des My-tschu fließen. Von ihnen gehen dann wieder Verzweigungen vierter und fünfter Ordnung aus; das Ganze sieht in der Zeichnung wie ein Baum mit seinen Ästen und Zweigen aus.

Der Weg zieht sich auf der steilen Geröllterrasse hoch über dem Flusse hin, der jetzt in seinem energisch ausgegrabenen Bett überall zwischen abgestürzten Blöcken hintost und Wirbel bildet. Unmittelbar zur Linken und über uns erheben sich die Felswände, von denen oft Steinlawinen abgerutscht und auf den Weg gestürzt sind. Manchmal sind sie noch ganz frisch, manchmal hat man schon Zeit gehabt, die Blöcke als Deckmauer an der Innenseite und als Brüstung an der Außenseite aufzustellen. Und manchmal passieren wir Stellen, an denen jeden Augenblick ein neuer Bergrutsch stattfinden kann, wo gewaltige Blöcke an einem Haare zu hängen und im Begriff zu sein scheinen, die Wände herunterzurollen. Üppige Hagedornsträucher stehen in großer Zahl auf diesen steinigen Halden, über denen hoch oben die Felsentauben nisten. Und noch höher schweben Adler mit ausgebreiteten Schwingen längs der Bergwände hin. Wir befinden uns 50 Meter über dem Fluß, an dessen Ufern hier und dort noch kleine Ackerstücke Platz finden; gelegentlich hat auch wohl ein Wacholderstrauch in einer Felsspalte Wurzel geschlagen.

Das Tal gleicht immer mehr einem Hohlweg, und ich genieße die unablässig wechselnde Reihe schöner Perspektiven in vollen Zügen. Man kann sich einbilden, durch einen gotischen Dom und einen Säulengang riesiger, mit dem Gemäuer verbundener Pfeiler zu schreiten, die ein Dach von grauer und weißer Zeltleinwand überspannt, die Wolken nämlich, zwischen denen nur hier und da kleine Felder hellblauen Tuches hervorgucken.

Der Führer, der uns heute begleitet, ist ein halbverrückter alter Kerl; er lacht und schwatzt unaufhörlich und manchmal beginnt er mitten auf dem Weg zu tanzen, wobei er mit den Beinen schlenkert, auf die Erde stampft und sich so schnell im Kreise dreht, daß sein langer Zopf ihn wie ein Schwanz umfliegt. Er erzählt uns im Vertrauen, seine Frau sei ein boshafter, mordhäßlicher alter Drache, den nach dem Heim der Geier bringen zu können er sich schon lange wünsche – eher werde er doch keinen Frieden in seiner Hütte haben! Als ich haltmachte, um eine Skizze zu zeichnen, ließ sich der Alte auf einem Stein nieder, holte sein im Pelz untergebrachtes Frühstück heraus, breitete es dann auf dem Sande aus, holte Wasser in einem kleinen Beutel aus dem Fluß, füllte aus einem zweiten Tsamba in eine hölzerne Schüssel, goß Wasser darüber, rührte mit dem Zeigefinger um und schlürfte dann eine Schüsselvoll nach der anderen von der köstlichen Mischung. Er hoffte, soviel Trinkgeld zu erhalten, daß er sich dieses eine Mal, da seine Alte ihn nicht essen sähe, eine reichliche Mahlzeit gönnen könne. So oft man ihn anguckte, fuhr seine Zunge heraus und hing wie eine feuerrote Flagge in dem schwarzem Gesicht. Zuletzt leckte er seine Schüssel rein und rieb sie mit feinem Sand, damit sie trocken werde. Und dann wickelte er seine Sachen wieder in ein Bündel, das er unter einigen Steinen versteckte. Als Robert ihm aber sagte, daß Leute in der Nähe seien, die das Versteck gesehen hätten, holte er das Bündel schnell wieder heraus, überlegte die Sache eine Weile, schnüffelte dann in der Gegend umher und fand schließlich ein anderes Versteck. Dann setzte er sich neben mich, streckte die Zunge so lang heraus, wie es ihm irgend möglich war, blinzelte mich mit seinen Schweinsäuglein an und nahm eine tüchtige Prise Schnupftabak. Wenn er vor meinem Pferde herschritt, drehte er sich alle hundert Schritt um und streckte mir die Zunge aus – ein Zeichen puren Wohlwollens und reiner Hochachtung.

Jenseits des Nonnenklosters Döle-gumpa vereinigt sich mit dem Tale des My-tschu das von Westen kommende mächtige Seitental Lendscho, das weiter aufwärts drei Dörfer beherbergt. Aus diesem Tal erhält der My-tschu einen sehr bedeutenden Nebenfluß, über den eine feste Brücke in drei Bogen hinüberführt, die auf vier Steinmauern ruhen; an den Ufern lagern noch dicke Eisstreifen. Hier finden wir zwei hübsche Manis mit Türmen an beiden Enden, wo sechseckige Sterne in flache Steine eingemeißelt sind. Oft stehen diese ewigen Manis in langen Reihen so dicht nebeneinander, daß sie wie ein langer Güterzug aussehen und man erwartet, daß sie sich gleich in Bewegung setzen und nach den Wohnstätten der Heiligen abfahren. Alles zeigt hier eine große Heerstraße an, eine mächtige Verkehrsader, die das festansässige Volk der tiefer liegenden Gegenden mit den Nomaden der Hochebenen verbindet. Der Weg selbst ist der größte und bestgehaltene, den ich in ganz Tibet gesehen habe. Über alle Nebenflüsse, die im Sommer und Herbst den Verkehr unterbrechen könnten, führen Brücken, und überall, wo ein Bergrutsch stattgefunden hat, beeilt man sich, den Weg auszubessern. Auf Schritt und Tritt mahnen religiöse Steinmale, Mauern und Wimpelbüschel die Reisenden an die Nähe der Klöster und daß die Mönche auf einen Besuch und ein Geldgeschenk rechnen. Unaufhörlich begegnen wir Karawanen, Reitern, Bauern und Bettlern, welche den Kaufleuten, die nach guten Geschäften in ihre Heimat zurückkehren, Geld abzwacken. Manche dieser Bettler verwandeln sich auch in Räuber, die unverteidigte Hütten ausrauben. Wenn sie uns aber begegnen, beginnen sie plötzlich zu humpeln, zu keuchen und zu jammern. Nach der Ernte soll der Verkehr noch viel lebhafter sein als jetzt.

Nun verengt sich das Tal zu einem Korridor, dessen Boden der breite, seichte Fluß ganz ausfüllt. Auf der rechten Seite, der wir noch immer folgen, fallen die Schieferklippen beinahe senkrecht nach dem Fluß ab; der lebensgefährlich schmale Weg zieht sich trotzdem wie ein Sims längs der schroffen Wand hin. Hier hat die Natur der Wegebaukunst der Tibeter unüberwindliche Hindernisse in den Weg gelegt. Das Gepäck muß an dieser gefährlichen Stelle vorbeigetragen werden, und man wundert sich nur, daß die Pferde imstande sind, die Stelle zu passieren. In Spalten und Furchen der Bergwand hat man 40 Meter über dem Fluß flache Schieferplatten, Zweige und Wurzeln befestigt und diese mit Planken, Stangen und Steinen belegt, wodurch eine fußbreite Dachrinne entsteht, ohne Spur von Geländer; hier muß man sogar die Zunge gerade im Munde halten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren! Natürlich geht man diese Strecke, die Tigu-tang heißt, zu Fuß, biegt sich nach der inneren Seite hinüber und stützt sich gegen die Felswand. Man atmet erleichtert auf, wenn man an der anderen Seite ist und die große Talmulde vor sich sieht, in der bei Linga zwei wichtige Täler zusammenstoßen.

Denn hier vereinigt sich mit dem My-tschu ein von Osten kommender Fluß Scha-tschu, der weiter aufwärts Bup-tschu heißt und den wir vor 2½ Monaten auf seiner dicken Eisdecke überschritten hatten Am 15. April führte der Bup-tschu 6,09 Kubikmeter und der My-tschu 6,29 Kubikmeter Wasser in der Sekunde. Sie waren also beinahe gleich groß, aber das Verhältnis kann sich natürlich bedeutend ändern, was von der Verteilung der Niederschläge abhängt. Die Höhe beträgt hier 4331 Meter.

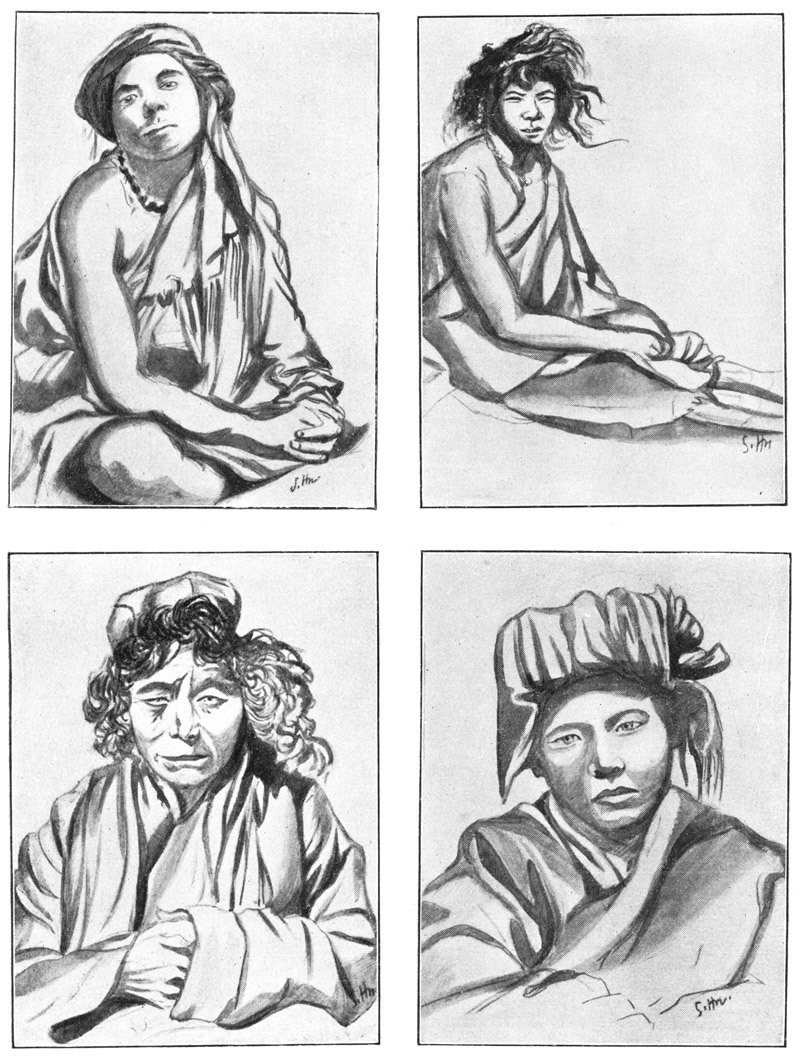

In einem kurzen Tal in den westlichen Bergen erhebt sich auf dem obersten Absatz einer steilabfallenden Terrasse amphitheatralisch das große Kloster Linga-gumpa phantastisch, entzückend und einladend wie ein Märchenschloß (Abb. 180). Seine weißen Häuser ruhen wie Storchnester auf Bergspitzen; eine Reihe Manis zeigen uns den Weg dahin, wo die Frommen, Untadelhaften in erhabener Stille über dem Saus und Braus der Dörfer und dem Rauschen und Tosen der Flüsse wohnen. Unterhalb des Klosters liegt das Dorf Linga-kok, wo unser Lager nicht weit von dem Punkt aufgeschlagen wird, wo eine feste Brücke von zehn Bogen auf elf Pfeilern über den My-tschu führt (Abb. 189). Zeuge unserer Ankunft war eine Menge Tibeter, schwarz wie Mohren, schmutzig, zerlumpt, mützen- und hosenlos, stumm und verwundert (Abb. 183, 190, 191, 192).

183. Tibeter. Skizze des Verfassers.

189. Dorf und Kloster Linga.

190, 191. Knaben.

192. Altes Weib.

193. Junger Lama

Skizzen des Verfassers.

In der ganzen Gegend sieht man keinen einzigen Baum; nur droben beim Kloster gibt es zwei. Auch dies Vergnügen ist nun zu Ende; jetzt wo der Frühling gekommen ist und die Knospen schwellen, hören wir das Säuseln der Winde in dichtbelaubten Baumkronen nur noch in der Erinnerung. Uns erwarten wieder die Klagelieder der Stürme auf den Pässen eines kahlen Hochgebirges. Der Frühling war übrigens noch nicht so ernst zu nehmen, denn nachts hatten wir noch bis zu 17 Grad Kälte!

Den Sonntag brachte ich mit Rabsang und Tundup Sonam im Kloster zu, bis es dämmerig wurde. Wir stiegen die Abhänge hinauf, an Reihen guterhaltener Manis vorbei, die aussahen wie abgebrochene Mauern mit rotgemalten, aus den Schieferblöcken ausgemeißelten und mit roten Rahmen umgebenen Schriftzeichen. Dann kamen wir durch ein Tor in der Mauer der Klosterstadt und stiegen zwischen vierzig alten und neueren weißen Häusern, die an den Felswänden klebten, immer höher hinauf. Die Lage erinnert an das Kloster Hemi in Ladak, aber die Gebäude liegen dort nicht so zerstreut wie hier. Mehrere von ihnen sind jedoch unbewohnt, denn es soll hier die Sitte herrschen, daß, wenn ein Lama gestorben ist, seine Angehörigen Anspruch auf das Besitzrecht an seinem Hause erheben, die Haustür zuschließen und den Schlüssel mitnehmen. Die bewegliche Habe fällt dagegen dem Kloster zu. Wenn ein neugekommener Lama auf das leere Haus spekuliert, kann er es den Verwandten des früheren Besitzers abkaufen; ein gutes Haus ist hier 100 Rupien wert.

Linga hat 30 Mönche, von denen uns einige auf unserer Runde begleiteten (Abb. 193) und die wie stets artig und freundlich waren und nie dreist wurden, wie die Mönche in Kum-bum, die ich im Jahre 1896 besuchte. Das Kloster steht unter Sekijas Oberhoheit, der Sekija-Lama ist sein vornehmstes geistliches Oberhaupt und steuert auch etwas zum Unterhalt der Mönche bei. Im übrigen besitzt Linga-gumpa Ländereien, die jedoch in letzter Zeit nicht viel eingebracht haben, weil die Ernten mehrere Jahre hintereinander fehlgeschlagen sind. Vom Taschi-Lama sind sie nicht abhängig, und von Tsongkapa haben sie nicht eine einzige Statue und erkennen ihn nicht an, was darauf schließen läßt, daß ihre Sekte älter ist als seine reformierte Kirche. Aber irgendwelche Auskunft über das Alter des Klosters zu erhalten, war, wie gewöhnlich, unmöglich. Es scheint im Interesse der Mönche zu liegen, den Ursprung in die graueste Vorzeit zu datieren, aus der keine menschlichen Urkunden vorhanden sind. Es wurde mir jedoch gesagt, der Abt Jimba-Taschi kenne das Alter; es sei in einer alten Klosterchronik aufgezeichnet. Leider war er nicht zu Hause; er hatte sich nordwärts nach einer Gegend namens Kumna begeben, um eine Räuberbande aufzuspüren, die ihn im vorigen Jahr ausgeplündert und ihm alle seine Karawanentiere geraubt hatte.

In der Tiefe unter der Klosterstadt ist eine Schlucht und an ihrer Seite ein schwarzer Schieferabhang, auf dem man in kreideweißen Quarzstücken die sechs heiligen Schriftzeichen ausgelegt hat, die nun in Wind und Wetter die ewige Wahrheit » Om ma-ni pad-me hum« gen Himmel rufen.

Eine Treppe von Schieferplatten führt nach dem »Doptscha«, einer offenen, mit Steinfliesen gepflasterten Marktplattform hinauf, wo während der Festtage die religiösen Spiele abgehalten werden. In seiner Mitte steht der gewöhnliche Standartenmast, aber irgendwelche Brüstung hat der Platz nicht; man darf daher nach Dunkelwerden nicht hingehen, denn auf den freien Seiten gähnen bodenlose Abgründe. Hier hatten die Mönche Teppiche und Kissen gelegt und luden mich zum Tee ein. Eine Weile genoß ich die herrliche Aussicht über das Tal, die Vereinigung der beiden Flüsse, die zerstreuten Dörfer und die schachbrettähnlichen Felder. Fern im Osten, im Hintergrund des Bup-tschu-Tales, zeichnen sich jene hohen Berge ab, über die wir auf dem Weg vom Ngangtse-tso gewandert waren.

Auf der Südseite des Marktplatzes ist der Eingang zu dem Haupttempelsaal (Dokang), der sich in allen Klöstern in einem rotangestrichenen Steinhause befindet. Ich trete ein, bleibe stehen, sehe mich um und bin hingerissen von der seltsamen Mystik, obgleich ich sie – mit unbedeutenden Variationen – schon so oft empfunden habe. Ich lasse mich auf einem Diwan nieder und glaube mich in ein mit modernen Trophäen und Siegesfahnen überfülltes Museum versetzt, wo an den Wänden zwischen den Säulen undurchdringliche Finsternis herrscht und ganze Reihen Trommeln, Gongs, Gebetzylinder und Posaunen aufgestellt sind. Der Saal ist dunkler als sonst, auf die Götterstatuen aber fällt helles Licht durch ein Dachfenster; sie scheinen sich aus der ihre Sockel umgebenden Dunkelheit in das verklärende Licht höherer Räume hinaufzuschwingen. Vor ihnen schreiten die Mönche unhörbar wie Gespenster und Schatten hin und her, mit den Opfergefäßen beschäftigt. Eine wunderlich mystische Stimmung! Wir haben uns in eine Felsengrotte verirrt, in der Kobolde und Geisterwesen umherhuschen!

Und die ganze Zeit über erfüllte diese Grotte der feierliche Gesang der Mönche auf den Diwans, der in rhythmischen Wogen anschwillt und abnimmt, wie das Rauschen der Wellen und das Anschlagen der Wogen ans Ufer. Sie sangen einstimmig und hielten das Tempo tadellos, ohne sich anzustrengen, obwohl sie unglaublich schnell sangen. Darunter sind Greise mit gebrochenen Stimmen, Männer in der vollen Kraft ihrer Jahre, auch Jünglinge und Knaben mit hellen, jugendlichen Stimmen. Es klingt wie schneller Pferdetrab auf einer unendlich langen Holzbrücke; die Mönche klatschen alle in die Hände, dann klingt es, als trabten die Pferde auf einer gepflasterten Straße; aber schon im nächsten Augenblick sind sie wieder auf der Brücke, und monoton rollen ihnen die Konsonanten wie Erbsen von den Lippen. Dann und wann übertönt eine Baßstimme das Gewirre und ruft: »Laso, Laso« (eine Danksageformel). Während einer kurzen Pause gibt es Tee. Dann geht es wieder los. Keine Ekstase, keine Überstürzung, der Takt wird nicht beschleunigt, es geht immer in demselben gleichmäßigen, schnellen Trabe weiter. Bücher haben sie nicht vor sich liegen; sie können ihre Lektion auswendig. Dennoch scheint der Zauber des Rhythmus sie von den Begriffen Zeit und Raum loszulösen; sie lassen sich nicht stören, sie traben weiter auf der Brücke, die nach dem Heim der Götter und dem Nirwana hinführt. Als wir wieder hinausgehen, hören wir den Gesang noch hinter uns wie das Summen in einem Bienenkorb verhallen.

Wir besuchten noch einige Säle, wo ich die Namen der Götterbilder aufzeichnete. Schließlich waren noch zwei Klostergebäude auf einem scharfen Felsengrat übrig. Das erste hieß Tschöri-gunkang und hatte einen schuppenähnlichen Raum, in dem Schwerter, Flinten, Trommeln, Masken, Tigerfelle und anderer Trödel untergebracht waren. Ganz vorn auf dem Vorsprung erhebt sich ein würfelförmiges Haus, Pesu genannt. An drei Seiten ist es von einem Altan ohne Geländer umgeben, und der Abgrund gähnt hier noch tiefer als anderswo. Hier blieb ich, um das Panorama zu zeichnen, aber das Wetter war nichts weniger als angenehm, und von Zeit zu Zeit verhüllte Schneetreiben die Berge. Trotz dem wird es einem schwer, diese Terrasse zu verlassen. Die flachen Dächer drunten in der Tiefe sehen nicht größer aus als Briefmarken. Glänzend wie Silberstreifen, bald dunkel, je nach der wechselnden Beleuchtung, eilen die beiden Flüsse einander entgegen. Ich muß daran denken, wie seltsam es doch ist, daß das höchste und großartigste Bergland der Erde, das dem menschlichen Gemüt mehr als alles andere imponieren müßte, es nicht vermocht hat, bei den Tibetern eine höhere, edlere Religionsform als diesen engherzigen, beschränkten, dogmatischen Lamaismus hervorzurufen. Ich gebe zu, daß er vor mehr als tausend Jahren aus Indien importiert und zu dem sogenannten nördlichen Buddhismus erst zurechtgestutzt worden ist, aber er gedeiht trotz alledem vortrefflich in Tibet. Man sollte meinen, daß die uralte Bon-Religion mit ihrer weitläufigen Dämonologie, ihrem weitverbreiteten Aberglauben und ihren in allen Gebirgen und Seen und in der Luft hausenden Geisterwesen besser hierher passen müsse. Aber wir haben ja auch gefunden, daß der Lamaismus viele ihrer Elemente aufgenommen hat. Jedenfalls haben die Mönche von Linga eine herrliche Aussicht über ein künstlerisch ausgemeißeltes Stückchen Erde. Von ihren schartenähnlichen Fensteröffnungen und platten Dächern aus sehen sie, wie der Winter seine weiße Decke über das Gebirge breitet und die Flüsse in Bande schlägt, wie dann die Frühlingssonne ihr Gold über die Täler ausgießt, wie der Sommer das frische neue Gras hervorzaubert und wie endlich die Regengüsse des Frühherbstes die Berghalden reinspülen und die Flüsse anschwellen.

Jetzt gehen wir in die Vorhalle des Pesutempels, zwei steile, stockfinstere Treppen hinauf, auf denen man sich den Hals brechen kann; als ob der Berg selbst nicht schon hoch genug gewesen wäre! In einem kleineren Raum kämpft die Flamme einer Butterlampe vergeblich gegen die Dunkelheit und wirft ihr mattes Licht auf einige Götterbilder. Pesu ist der eigentliche Göttersaal mit unzähligen Statuetten von Metall, die sehr alt, künstlerisch ausgeführt und gewiß sehr wertvoll sind. Einige Bilder waren mittelgroß. Ich stand vor der Altarreihe und sah mir die Götter an. An der Decke hingen »Tankas« und lange, schmale Seidenschärpen in bunten Farben. Auf der rechten Seite war der kleine Saal dunkel, aber auf der linken ein Fenster, das knirschend im Wind auf- und zuschlug. Vor den Göttern stand eine Reihe Schalen mit Gerste, Weizen, Maiskolben und Wasser. Ich fragte den Mönch, der mich heraufbegleitet hatte, wieviel Zeit die Götter gebrauchten, um alles aufzuessen; lächelnd und ausweichend antwortete er, die Schalen müßten stets voll sein. Aber beim Eintreten hatte ich einige Mäuse gesehen, die im Dunkeln schnell verschwunden waren. Welch blutige Ironie, welches Bild von selbstgefälliger Eitelkeit und religiösem Humbug! Der dienende Bruder ist gerade im Pesu gewesen, die Schalen sind gefüllt, er hat seine täglichen Gebete hergesagt, ist die Treppen hinuntergestiegen und hat die Haustür hinter sich zugeschlossen. Wenn alles still geworden ist, kommen die Mäuse aus ihren Verstecken. Sie klettern auf den Altartisch, setzen sich auf die Hinterbeine, ringeln den Schwanz um die Opferschalen und verschmausen der Götter Nektar und Ambrosia!

Könnte ich nicht einige dieser reizenden Statuen kaufen? Nein, es ging nicht; der Mönch zeigt mir eine Etikette, die an jedem Bild mit Draht befestigt ist. Jeder Gegenstand, der zu dem religiösen Mobiliar eines Klosters gehört, hat seine Nummer, und die entsprechende Nummer steht in dem von allen aufgenommenen Inventarverzeichnis. Gewöhnlich wird der Prior nur auf eine bestimmte Anzahl Jahre gewählt, und wenn er sein Amt niederlegt, übergibt er seinem Nachfolger die Liste zur Kontrolle. Wenn dann irgendein Gegenstand fehlt, ist er verantwortlich und muß den Wert ersetzen.

Ein Mönch kam herauf, um Rabsang und Tundup Tee zu bringen, die sich in der äußeren Vorhalle niederließen. Ich blieb allein zurück und starrte die Götter an, hypnotisiert von ihren lächelnden, vergoldeten Gesichtern, ihrem behäbigen Doppelkinn und ihren bogenförmigen Augenbrauen. Da begab sich etwas Wunderbares. Ihre Züge veränderten sich und alle drehten den Kopf nach mir hin und blickten mich an. Ein seltsames mystisches Gefühl bemächtigte sich meiner; hatte ich sie durch Mangel an Zartgefühl beleidigt? Nein, im nächsten Augenblick drehten sie den Kopf wieder fort und blickten nun gerade auf die gegenüberliegende Wand! Nur eine Tempelfahne hatte sich in der Zugluft des Fensters so bewegt, daß der Schatten die Gesichter verrückt und einen Schein von Bewegung hervorgerufen hatte.

Linga ist schon ein Gespensterschloß, aber Pesu war am allergespensterhaftesten. Hier schimmerten große Tempeltrommeln und grinsende Masken wie Geister aus der Dämmerung hervor, und der Wind pfiff klagend in alle Scharten und Löcher hinein. Auch ein Mann mit starken Nerven würde das Gruseln lernen, wenn er in einer stürmischen Herbstnacht beim Lichte des durch die Scharten auf die Götter fallenden Halbmondes gezwungen wäre, ganz allein in diesem Göttersaal zu verweilen. Er würde mit angehaltenem Atem auf jeden Ton und jedes Knacken lauschen. Wenn unten die Haustür gegen ihre Schwelle schlüge, würde er jemand in die Vorhalle kommen hören, und wenn die Dachwimpel im Winde flatterten, würde er sich einbilden, daß der Unbekannte mit leisen Schritten sich dem Saale nähere und im nächsten Augenblick sich über ihn beugen werde. Und die Mäuse, die über den Fußboden huschten, und die Fensterläden, die im Winde schlügen und deren Angeln kreischten und der in den Fensterhöhlen und Dachleisten stöhnende Wind, sie alle miteinander würden seine Phantasie aufs fürchterlichste erregen und ihn die Minuten bis zum Morgengrauen zählen lassen. Seitdem die Götter mir den Kopf zugedreht hatten, war es auch mir klar geworden, daß ich an der Stelle jenes Mannes nicht sein möchte, sondern lieber unten auf der Ebene, in meinem eigenen Zelt – und schlafen.