|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am 27. März wurde ich früh geweckt. Ich stieg zu Pferd, begleitet von Robert, Muhamed Isa und drei Herren der Eskorte, während der vierte schon mit der Karawane vorausgezogen war. Muhamed Isa durfte dem Taschi-Lama meinen herzlichsten Abschiedsgruß bringen und ihm meinen Wunsch aussprechen, daß sein Lebensweg immer so glücklich und hell bleiben möge, wie er es bisher gewesen. Ich machte währenddessen einen kurzen Gegenbesuch bei Ma Tschi Fu und hatte ihn noch nicht verlassen, als mein prächtiger Karawanenführer mit den freundlichsten Grüßen vom Taschi-Lama zurückkehrte und mir von ihm ein großes Seidenkadach brachte, das ich als eine Reliquie bei dem Götterbild, das er mir geschenkt hat, aufbewahre. Und dann ritten wir in geschlossenem Zuge zum letztenmal durch die verbotenen Straßen und sahen die goldenen Tempeldächer des Klosters hinter dem Dsong verschwinden – so leb' denn wohl auf immer, du großer, liebenswürdiger, göttlicher Taschi-Lama!

Sobald wir das Quertal des Njang-tschu verließen und in das Tsangpotal hinauskamen, waren wir dem Sturme preisgegeben, der von Westen kam und die ganze Landschaft in undurchdringlichen Staubnebel hüllte. Die weißschäumenden langen Wellen des Flusses gingen hoch, so daß man das andere Ufer nicht sah. Die Pferde waren unruhig und wollten nicht in die Fellboote hinein, aber schließlich brachten wir sie doch glücklich hinüber. Ich ritt jetzt einen ziemlich großen Braunen, den ich in Schigatse gekauft hatte. Mein kleiner weißer Ladaki war noch immer gesund, aber von jeder Arbeit dispensiert. Nur drei Veteranen aus Leh hatte ich noch, zwei Pferde und einen Maulesel. Robert ritt eines der Pferde vom Ngangtse-tso und Muhamed Isa einen großen Schimmel aus Schigatse, wo wir noch zwei Maulesel gekauft hatten; im übrigen wurde das Gepäck auf gemieteten Pferden und Eseln befördert. Die Karawane hatte im Dorfe Sadung auf dem Nordufer des Tsangpo das Lager aufgeschlagen. Ische hatte die vier Hündchen im Gewand an seiner Brust getragen und Puppy an einem Strick mitgenommen, damit die Kleinen unterwegs von Zeit zu Zeit gesäugt werden könnten.

Am nächsten Morgen erwachten wir bei herrlichem Wetter. Nach Osten hin sieht man eine Reihe brauner Bergkulissen in immer heller werdenden Schattierungen langsam nach dem Flusse abfallen, dessen Bett in noch hellerem Farbenton hervortritt. Die Anwohner nannten den Brahmaputra hier Tamtschok-kamba und sagten, daß er noch zwei Monate fallen, dann aber steigen und Ende Juli sein Maximum erreichen werde. Dann überflutet er den größten Teil des Talgrundes und rauscht majestätisch dahin, und in der stilleren Luft des Sommers erhält alles wieder eine frische Farbe. Ende September wird sein Wasserstand niedriger, und er friert hier nur in kalten Wintern zu.

Wir entfernen uns wieder von den heiligen Gegenden und reiten durch Dörfer, die am Ausgang der Quertäler liegen, an Granitvorsprüngen der nördlichen Gebirgsmassen vorbei, über Äcker und Dünen hinweg und lagern wie damals im Garten des Taschi-Lama in Tanak. Die vier Herren, die uns begleiten, haben ihre Diener mitgenommen und sorgen selbst für ihre Unterkunft, ihre Pferde und Beköstigung. Sie sollen bei der Abreise eine bestimmte Summe dazu erhalten haben, leben aber trotzdem auf Kosten der Dorfbewohner, essen und wohnen umsonst und lassen sich zu jeder Tagereise frische Pferde stellen, ohne Miete dafür zu bezahlen. Das Reisegeld haben sie nachher noch vollzählig in der Tasche und sind daher mit ihrem Auftrag sehr zufrieden.

Sowohl am 28. wie am 29., als wir in Rungma lagerten, hatten wir von der Mittagszeit an heftigen Sturm, der uns ins Gesicht wehte. Von der Umgebung sehen wir keine Spur, und oft kann ich nicht einmal den Mann, der unmittelbar vor mir hergeht, erkennen. Man wird mit Sand imprägniert; er knirscht zwischen den Zähnen, kitzelt auf dem Rücken und schmerzt in den Augen. Wo das Tal sich verschmälert, wird der Wind zu verdoppelter Stärke zusammengepreßt und wie eine graugelbe Masse rollen die Sandwolken durch das Brahmaputratal hin.

Bei herrlichem Wetter ging es am 30. nach Karu weiter, immer am Tsangpo entlang, dessen grünes, eisfreies Wasserband leise den Südfuß des Gebirges bespült. Gelegentlich gleitet ein Boot stromabwärts. Die Wildenten an den Ufern sind zahm; keiner darf sie töten und keiner würde es wollen. Nur ein geringer Lokalverkehr ist bemerkbar, wir vermissen die Pilger, die wir auf der Hinreise sahen; sie sind jetzt wieder nach Hause zurückgekehrt. Zur Rechten lassen wir das kleine Kloster Tschuding mit seinen neun Nonnen. An den steilen Wänden sieht man Felsenpfade, die während der Hochwasserzeit benutzt werden, da die Straße auf der wir ziehen, im Sommer, wenn der Fluß 1½ Meter höher steht, vollständig unter Wasser gesetzt ist.

In Karu werden Weizen, Gerste, Erbsen und Rettich gebaut. Wir hatten eine kurze Tagereise gemacht, und ich hatte überreichlich Zeit, die Weisen des Dorfes über die Geographie der Gegend, die Verbindungen, das Klima, die Gewohnheiten des Flusses und die Wege der Winde auszufragen, habe aber für solche Einzelheiten in diesem Buche keinen Platz. Statt dessen möchte ich dem Leser unsere Eskorte vorstellen. Vang Jy Tyn ist ein in Schigatse geborener Dungane; Tso Tin Pang hat einen chinesischen Vater und eine tibetische Mutter, ist in Schigatse beheimatet, bekennt sich zum lamaistischen Glauben und murmelt unterwegs Gebete. Lava Taschi und Schidar Pintso sind echte Tibeter. Alle vier sind dienstwillig und freundlich und sagen mir im Vertrauen, daß sie ihr Allerbestes zu tun gedächten, damit ich zufrieden sei und ihnen ein gutes Zeugnis gäbe.

Der letzte Tag des Märzmonates wird in meinem Tagebuch mit einem Stern bezeichnet. Während die Karawane direkt nach Je marschieren mußte, ritten wir anderen ein Quertal hinauf, in dessen Mündung, von Feldern und Weidenbäumen umgeben, das Dorf

Tarting-tschoro liegt. Ein kleines, gutgepflegtes Mani ist mit Steinen bedeckt, die der Fluß abgeschliffen hat und in die nicht die gewöhnliche Formel eingeritzt ist, sondern in roten und blauen Schriftzeichen eine andere, die »

Om mati moji sale do« heißt. Die Figur

![]() wiederholt sich oft und gibt die Zugehörigkeit zur Pembosekte an, während die Figur

wiederholt sich oft und gibt die Zugehörigkeit zur Pembosekte an, während die Figur

![]() die orthodoxen Gelbmützen bezeichnet.

die orthodoxen Gelbmützen bezeichnet.

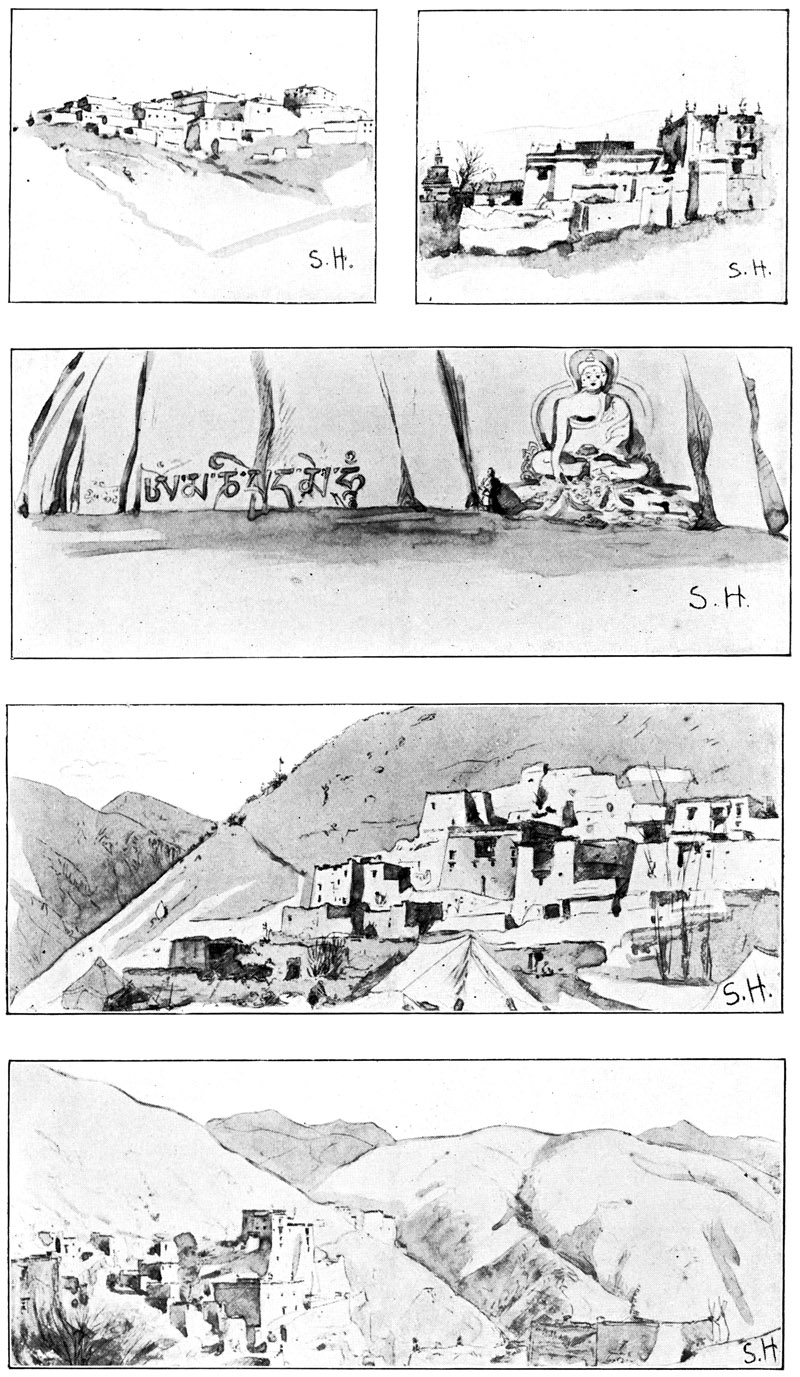

Weiter aufwärts liegt ein anderes Dorf mit einem Tschorten, den ein vergoldeter Turm schmückt, in einem Wäldchen von alten Bäumen. Ein rotes Haus ist das »Lhakang«, der Göttersaal, von Tarting-gumpa, und dahinter liegt das Haus des Großlama, das, malerisch und eigenartig, in dem gewöhnlichen weißgeputzten, steinwürfelartigen, oben abgeplatteten tibetischen Stil erbaut ist. Darüber thront Tarting-gumpa auf seinem Hügel, wie Dschimre oder Tikse in Ladak (Abb. 169, 176, 177).

169. Tarting-gumpa.

176, 177. Tarting-gumpa.

178. Inschrift und Buddhabilf in Granit eingemießelt in Lingö.

179. Lung-gandän-gumpa bei Tong.

180. Linga-gumpa von oben.

Skizzen des Verfassers.

Wir treten in den Hof des Lhakang mit seinen roten Mauern ein; an zwei Seiten ruht ein Dach auf einer Reihe Pfosten, ein Schuppen für Reitpferde, Packesel, Männer und Frauen, die Brennholz und Waren bringen – Klosterhof und Karawanserei zugleich, wo die Arbeit eine Freistatt im Schutz des Heiligtums findet, und über beiden weht die lange Fahne von einem »Tartschen«, einem Maste, der mitten auf dem Hofe steht. Der Klosterhund liegt an der Kette. Ein Tor mit ungeheuerlich hoher Schwelle; auf den Seitenwänden der Vorhalle in frischen Farben gemalte Tiger. Wir treten nun in das Lhakang ein, und ich muß gestehen, daß ich im Portale erstaunt zurückfuhr, denn wohl hatten wir viele Göttersäle in Taschi-lunpo gesehen, einen so großen, alten und in seiner mystischen Beleuchtung so wunderbar bezaubernden aber noch nicht.

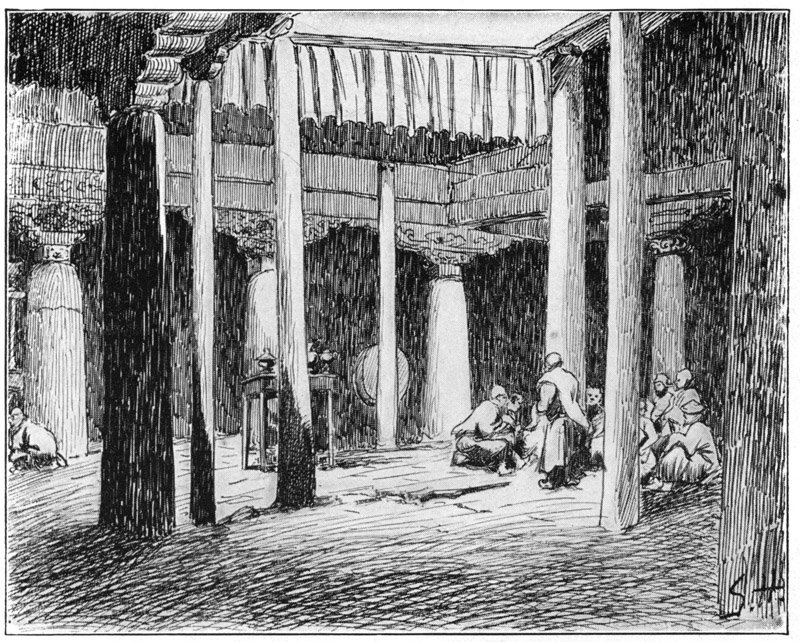

Welch farbenreiche und doch gedämpfte Stimmung! Das Segotschummo-lhakang, wie es genannt wird, gleicht einer Krypta, einer Märchengrotte, bei der man an Elephantas Felsentempel denkt, aber hier ist alles von rotangestrichenem Holz, und 48 Säulen tragen das Dach (Abb. 170). Ihre Kapitäle sind in Grün und Gold gehalten und ebenso geschmackvoll wie reich geschnitzt, und die Decke zieren drollige Gebälkvorsprünge, geschnitzte Löwen, Arabesken und Ranken. Der Fußboden besteht aus Steinplatten, zwischen deren Ritzen sich der Staub der Jahrhunderte angesammelt und alle Lücken ausgefüllt hat, so daß er glatt und blank wie Asphalt ist. Das Tageslicht fällt durch ein viereckiges Oberlicht, das ein Kettennetz überspannt, in den Saal. Dort steht ein Thron für den Taschi-Lama, der das Kloster vor zwei Jahren besucht hat und in zwei Jahren wieder erwartet wird, und gegenüber ein pyramidenartiges Gestell, das bei gewissen Festen mit Lampen besetzt wird. An einem beinahe 2 Meter hohen Gebetzylinder (Korlo oder Mankor) sitzt den ganzen Tag ein Lama vor einem fußhohen Stapel loser Blätter, die er so hastig umschlägt und deren Inhalt er so schnell herplappert, daß man sich darüber wundert, wie es seiner Zunge möglich ist, mitzukommen. Manchmal schlägt er auf eine Trommel, dann wieder klappert er mit Becken oder dreht den Gebetzylinder in entgegengesetzter Richtung.

170. Motiv vom Sego-tschummo-lhakang in Tarting-gumpa. Skizze des Verfassers.

In einer anderen Säulenhalle neben diesem Saal ruhen Großlamas der Pembosekte, oberste Priester von Tarting-gumpa. Wir finden hier denselben quadratischen Gang, der sich um die Gräber in Taschi-lunpo zieht. Als ich aber wie gewöhnlich von rechts nach links gehen wollte, eilten Lamas herbei, um mich davon abzuhalten. Die Grabmale gleichen Tschorten und sind mit Goldplatten und Edelsteinen bedeckt. Zwölf Bildsäulen verstorbener Oberpriester haben hinter sich gewaltige, reich geschnitzte und vergoldete Heiligenscheine mit peinlich ausgearbeiteten Details. Neben Schen Nime Kuduns Grabmal liegen zwei schwarze, blankgescheuerte, runde Steinblöcke; sie scheinen aus Porphyr oder Diabas zu sein. In dem einen sieht man den Abdruck des Fußes des ebengenannten Großlamas. Am Rand des anderen erblickt man vier Eindrücke, die seiner vier Finger, als wenn man mit der flachen Hand und ein wenig auseinander gespreizten Fingern über ein Stück harter Butter hingefahren ist. Man kann es mit der eigenen Hand probieren, die Finger passen genau hinein, und die Eindrücke sind etwa 2 Zentimeter tief. Es ist gut und natürlich gemacht – pia fraus!

»Wann wurde das Kloster gegründet?« fragte ich.

»Das ist schon solange her, daß keiner mehr lebt, der es weiß.«

»Wer hat es denn gegründet?«

»Gungtschen Ische Loto, lange vor Tsongkapas Zeit.«

Die Lamas verbringen zwar ihr ganzes Leben in den Klöstern, haben aber keine Ahnung, wie alt diese wohl sein können.

So steigen wir denn nach dem Gipfel des Hügels hinauf, wo mehrere weiße Klostergebäude liegen und werden von einer ganzen Bande böser Hunde empfangen. Der Haupttempelsaal, Dokang-tschummo, ist nach demselben Plan erbaut wie der untere, und reich an Bildsäulen, von denen einige mit Binden und Silberfutteralen dicht behängt sind. Wir werden von einem Heiligtum in das andere geführt und staunen über die außergewöhnlich fein gearbeiteten Fresken, die alle Wände bedecken. Ein hoch gelegener Göttersaal ist von einem ungedeckten Gang mit Geländer und Gebetzylindern umgeben; ringsumher aber breitet sich ein großartiges Panorama wilder, zerklüfteter Berge aus.

Wir hatten gehört, daß am Abend vor unserer Ankunft ein achtzigjähriger Lama gestorben sei, und ich bat, in seine Zelle sehen zu dürfen. Aber man entschuldigte sich damit, daß gerade einige Mönche die Totengebete sprächen und nicht gestört werden dürften. Sie zeigten uns jedoch das Haus des Verstorbenen, und wir gingen dorthin und pochten an das Hoftor. Nach langem Warten erschien ein Mann, der uns auftat. Die Hälfte des kleinen Hofes nahm ein schwarzes Zelt ein, in dem zwei Männer und eine Frau Hunderte von zweifußlangen Holzspänen schnitten, auf die dann Gebete und heilige Sentenzen geschrieben wurden und mit denen der Holzstoß des Toten angezündet werden sollte. Einer zeichnete religiöse Symbole und Kreise auf ein großes Papier, das ebenfalls verbrannt werden sollte. Wir stiegen eine kurze Treppe hinauf und gelangten in eine schmale, offene Veranda vor einem Speicherschuppen mit Lederkisten, die die Kleider des Toten enthielten, und einem Verschlag, worin sein Diener wohnte, der jetzt damit beschäftigt war, mit einem Holzstempel Gebete in Rot auf weißes Papier zu drucken; 700 solcher Papierstreifen werden mit dem Toten verbrannt, und die Gebete folgen seinem Geiste durch die unbekannten Weltenräume.

Von hier aus kam man in seine Zelle, die wenig mehr als die doppelte Größe meines Zeltes hatte. Dort saßen zwei alte Mönche mit dem Rücken gegen das Gitterfenster. Vor sich hatten sie einen kleinen Tisch, auf dem die Bücher mit den Totengebeten lagen. Zwei andere saßen in der Mitte der Zelle auf dem Fußboden. Alle vier müssen dreimal vierundzwanzig Stunden lang Tag und Nacht für die Seele des Verstorbenen beten! Die Zelle hat eine Säule und ist voller Götterstatuen, heiliger Gefäße, Standarten und Bücher, ein kleines Museum. Ich fragte, ob ich nicht einiges aus der Hinterlassenschaft kaufen dürfe, erhielt aber die Antwort, daß sie dem Kloster unverkürzt zufallen müsse.

Das Diwanbett, das teilweise mit roten Gardinen verhängt war, stand an der kurzen Querwand, das Kopfende dem Fenster zugekehrt. Hier saß der Tote, stark vornübergeneigt mit gekreuzten Beinen; das Tageslicht fiel auf seinen Nacken. Er war in buntem Gewande mit Schuhen an den Füßen, einem dünnen Kadach vor dem Gesicht und einer Kopfbedeckung von rot und blauem Zeug, die einer Krone glich. Vor ihm auf dem Bett stand ein Schemel mit Götterbildern, Schalen und zwei kleinen brennenden Kerzen.

In diesem Gewände wird er jedoch nicht der Vernichtung übergeben. Man zieht ihm eine weiße Kutte an und breitet ihm über die Knie ein viereckiges Tuch, auf dem ein großer Kreis und andere symbolische Zeichen sind. Auf das Haupt setzt man ihm eine Krone (Vangscha) von Papier: einen viereckigen randlosen Hut, auf dem innerhalb acht breiter Zacken ein Knopf sitzt; er erinnert an eine Kaiserkrone. So angeputzt wird er in sitzender Stellung in einer Talmulde unterhalb des Tempels verbrannt. Seine Asche bringt ein Lama zum Kang-rinpotsche (Kailas), wo sie in einem heiligen Tschorten beigesetzt wird.

Im Alter von fünf Jahren war dieser Jundung Sulting im Jahre 1832 von seinen Eltern der Brüderschaft Tarting-gumpas übergeben worden, sein Klostername war jetzt Namgang Rinpotsche. Auch er war also eine Inkarnation und stand wegen seiner Heiligkeit, Weisheit und Gelehrsamkeit in hohem Ansehen. Wegen dieser Vorzüge wird er verbrannt, während die anderen Mönche in Tarting zerstückelt werden. Seine Schwester, ein altes runzliges Weibchen, war auch anwesend, seine einzige Verwandte. Die Leichenwachen verzehrten gerade ihr Mittagessen, das auf einem Schemel bereit stand, gedörrtes kaltes Fleisch, Tsamba und Tschang (Bier). Sie waren blöde und erstaunt, hatten noch nie einen Europäer gesehen und wußten nicht, ob sie meine Fragen beantworten sollten, als ich mich zu ihnen auf den Fußboden setzte und Aufzeichnungen machte. Ich merkte jedoch, daß sie weniger um ihrer selbst willen als des Toten wegen ängstlich waren. 24 Stunden von den vorgeschriebenen 72 waren eben vergangen, als ich ankam, den Gottesdienst unterbrach und die Seele, die eben im Begriffe stand, frei zu werden, beunruhigte! Aber Namgang Rinpotsche saß noch still da und dachte über die unendlich rätselhafte Perspektive nach, die die Formel » Om mati moji sale do« eröffnet; aber solange ich in seiner Zelle verweilte, geschahen keine unheimlichen Wunder und Zeichen.

Ich selber dachte des wunderlichen Menschenschicksals, das gestern zu Ende gegangen war. Als kindlicher Novize verließ er auf immer das freie Leben zwischen schwarzen Zelten und werdenden Herden, sagte der Welt und ihrer Eitelkeit Lebewohl und wurde unter eine Schar Mönche ausgenommen, von denen jetzt keiner mehr lebte. Er sah die älteren einen nach dem anderen hinsterben, die jungen zu Männern heranwachsen und neue Adepten annehmen. Sie wandelten eine Zeitlang durch die Tempelsäle, zündeten die Kerzen an, füllten die Wasserschalen vor den Götterstatuen und gingen dann von ihm, zu andern Schicksalen auf der ewigen Wanderung nach dem Nirvana. 75 Jahre hatte er dem Kloster angehört und in der Zelle, wo er sich jetzt als Leiche befand, gewohnt; wie viele Sohlen mochte er auf diesem selben Steinfußboden durchgelaufen haben! 75 Jahre lang hatte er sich in die heiligen Schriften vertieft und über ein lichteres Dasein jenseits des Holzstoßes nachgegrübelt. 75 Jahre lang hatte er die Weststürme ihre Flugsandbeute durch das Brahmaputratal jagen sehen. Noch gestern hatte er im Augenblick des Scheidens dem Läuten der Tempelglocken gelauscht, die mit ihren Klöppeln, an die große Falkenfedern gebunden sind, seinen Gang ins Jenseits einläuteten. Und dann war er schwankenden Schrittes der unsicheren Spur seiner voraufgegangenen toten Brüder gefolgt.

Hoffnungslos, melancholisch und düster erscheint eine solche Lebensgeschichte. Und dennoch muß derjenige, der seine Tage und seine Nächte der Dämmerung der Klostermauern anvertrauen soll, Treue, Überzeugung und Geduld besitzen, denn sie sind ein Gefängnis, das er als ein geistig verwirrter Mann freiwillig erwählt hat. Er hat der Welt entsagt, als er sich lebendig in Tartings dunkle Höfe hat einmauern lassen, und wenn der Rauch seines Scheiterhaufens emporsteigt, muß er, wenn gleiche Gerechtigkeit für alle gilt, ein lieblicher Duft vor dem Throne des Ewigen sein.

Aber der Tag neigte sich dem Abend zu, und wir mußten wieder aufbrechen. Drunten auf einem Acker pflügte eine Frau mit zwei Ochsen. Sie sang mit lauter Stimme ein munteres Lied, um sich die Arbeit zu erleichtern. Wir ritten zwischen kleineren Bergen dahin und ließen Tankagumpa links liegen. Als wir unten auf der Ebene ankamen, herrschte undurchdringliche Dunkelheit, die durch dichte Wolken noch verstärkt wurde. Heftiger Nordwind erhob sich und brachte uns kalte Luft aus Tschangtang. Endlich erblickten wir einige Kometenschweife von sprühenden Funken – unsere Lagerfeuer in Je, wo wir auch vor zwei Monaten eine Nacht Rast gehalten hatten.

Zwei Tage blieben wir in Je oder Je-schung liegen und nahmen uns also schon hier einige Freiheiten heraus, die mit dem Wortlaut des Passes in Widerstreit standen; aber die Eskorte hatte nichts dagegen einzuwenden. Am ersten Tag ritt ich nach Tugdän-gumpa, einer Reihe würfelförmiger, zweistöckiger Häuser, die dunkel graublau mit senkrechten, weiß und roten Streifen angestrichen waren. Das Kloster soll von derselben Farbe sein wie das berühmte Sekija, südwestlich von Taschi-lunpo, und auch jener Sekte angehören, die den Lamas das Eingehen einer Ehe unter gewissen Bedingungen erlaubt. Das Kloster hat 30 Mönche und steht direkt unter dem Labrang von Taschi-lunpo. Ich will mich auf keine ausführliche Beschreibung einlassen, sondern nur sagen, daß der Tsokang, der Versammlungs- und Lesesaal der Lamas, vier rote Säulen, Diwans im Mittelschiff und an den Wänden der Seitenschiffe hübsche Tempelfahnen hatte, die auf chinesische Seide gemalt waren und teils Drachen auf dem unteren Rand hatten, teils drachenlos waren. Die Bildsäulen stellten meistens hochgestellte Mönche (Lama-kuntschuk, d. h. göttliche Lamas oder Inkarnationen) vor. Vor dem Portal stand ein gewaltiges Bündel Gerten mit Wimpeln in allen Farben des Regenbogens, die der Wind schon sehr zerfetzt hatte. In einem oberen Tempelsaal thronte eine Statue von Hlobun-Lama, einem leibhaftigen Bischof mit Mitra, Soutane und Krummstab. Einige dieser Statuen sahen komisch aus; dicke, gemütliche Gevattern mit einem göttlich milden Lächeln auf ihren rosigen Lippen, mit weitaufgerissenen Augen und Pausbacken, ja bisweilen sogar mit Schnurrbärten und Spitzbart. Die Porträtähnlichkeit wird wohl mehr als zweifelhaft sein, aber sie waren untereinander wenigstens sehr unähnlich. Die meisten waren in seidene Mäntel gehüllt. Der hiesige Labrang war verschlossen, denn der Oberlama von Tugdän hatte sich nach dem Zelt eines sterbenden Nomaden im Norden begeben. Statt dessen besuchten wir eine Mönchszelle. Sie hatte einen Hof, einen Stand für das Pferd des Mönchs, ein kleines dunkles Gelaß als Küche, wo eine Katze zwei Kochtöpfen Gesellschaft leistete, und eine große Kammer, die mit Kleidungsstücken, Lumpen, Buddhabildern, Büchern und Werkzeugen vollgepfropft war und in der ein Novize, der Zögling des Mönchs, hauste.

Gerade südöstlich von Tugdän liegt, zwischen Hügeln verborgen, ein kleines, armes Nonnenkloster Gandän-tschöding (Abb. 171). Durch ein unansehnliches Portal in der Mitte der Fassade gelangt man in den Dukang, eine dunkle Tempelkrypta mit sechs roten Säulen und nett geschnitzten Kapitälen. Armselige Opferspenden, Eisenschrot und anderer Trödel ist an Nägeln, die in die Säulen eingeschlagen sind, aufgehängt. Das Serkulhakang, das Allerheiligste, erhält sein Licht von dem größeren Saal, und da dieser dunkel ist, muß es drinnen stockdunkel sein. Nur mit Hilfe einer Lampe erkennt man die Statuen des Tschenresi (Avalokiteschvara) und des Tsepagmed (Amitayus).

171. Das Nonnenkloster von Gandän-tschöding.

Die 16 Nonnen des Klosters stehen unter Taschi-lunpo, und der Taschi-Lama spendiert ihnen einmal täglich Tee; im übrigen müssen sie sich ihren Unterhalt in den Häusern und in den Zelten betteln. Daher sind immer einige von ihnen unterwegs. Jetzt waren nur fünf Schwestern daheim, alle schmutzig, kurzgeschoren und armselig gekleidet. Zwei waren jung und schüchtern, die übrigen alte, runzlige Weiber mit silbergrauen Borsten und in Kleidern, die einst rot gewesen, jetzt aber schwarz waren von Schmutz, teils von dem Ruß in der Küche, einem jämmerlichen Loch, wo sie die größte Zeit des Tages zubrachten. Ich fragte sie, ob sie den Tempelfesten in Taschi-lunpo beigewohnt hätten, aber sie erwiderten, daß ihnen ihre Mittel dies nicht erlaubten, wenn ihnen nicht irgendein wohltätiger Mensch das Reisegeld schenke. Ich ließ in den Klöstern, die ich besuchte, stets einige Rupien zurück, und die Insassen waren nie zu heilig, das wertvolle Metall auch aus der Hand eines Ungläubigen anzunehmen.

Das ganze weite Tal bei Je wird von einem Kranz von Klöstern umrahmt. Für den 2. April hatten unsere Chinesen Taschi-gembe, einem großen Kloster mit 200 Mönchen, die zu derselben Farbe wie die Mönche Taschi-lunpos gehören, meinen Besuch angekündigt. Wir hatten eine Stunde zu reiten nach dieser weißen Stadt von Heiligtümern, die am Fuß eines Gebirgsarmes errichtet worden sind. Wohl 100 Brüder begrüßten mich artig am Portal und führten mich nach dem gepflasterten Festspielhof, der ebenso aussieht wie der in Taschi-lunpo, von Säulenaltanen umgeben ist, unzählige al fresco gemalte Buddhabilder auf den Wänden zeigt und auch einen Thron für den Taschi-Lama hat, welch letzterer einmal im Jahr hier Gottesdienst hält. Über eine Treppe von Stein und Holz zwischen zwei Säulen der Vorhalle, auf deren Wänden die vier Geisterkönige Wacht halten, treten wir in einen Dukang mit seinen gewöhnlichen Diwans und Säulen ein. An zweien dieser Säulen hängen vollständige Kriegerrüstungen mit Masken, Sturmhauben, Panzerhemden und Beinschienen von Eisenschuppen, die mit eisernen Ringen zusammengefügt sind, Streitkolben, Speere, Dreizacke und Lanzen; an einer dieser Lanzen hing eine weiße Fahne mit Spitze und brauner Borte; auf dem Fahnentuch waren Schriftzeichen, oben auf der Spitze der Lanze saß ein Totenschädel. Unter den Rüstungen waren Tankas aufgehängt, die, mit seidenen Tüchern umrahmt, Wappenschildern glichen. Inmitten dieser Waffen und Rüstungen, die von göttlichen Mächten getragen werden, die die Dämonen bekämpfen, glaubt man sich in eine uralte asiatische Ritterburg versetzt.

An dreien der Wände zieht sich eine Galerie entlang, und von ihr hängt ein ganzer Wald Standarten und Tempelfahnen herab, alle in frischen Farben, geschmackvoll und vornehm. In der Mitte der Altarreihe thront Schakya Toba, der Buddha, und vor den Statuen steht eine Reihe polierter Messingschalen, die wie Lichtherde strahlen und einen zauberhaften, von Tageslicht und Lampenflammen gemischten Schein über den dämmrigen Saal werfen. Sie sind mit kristallklarem Wasser, dem Nektar der Götter, gefüllt.

An der einen Längswand liegen in Fächern die Folianten des Kandschur, des Buches der kanonischen Bücher, das 108 Bände umfaßt, ebenso viele wie ein Rosenkranz Kugeln. Der Tandschur, die andere Sammlung, die nicht kanonisch ist, besteht aus 235 Folianten – es bedarf einer Karawane von etwa 150 Pferden, um beide Bibeln der Tibeter zu transportieren! Nur reiche Klöster sind in der Lage, sich beide zu halten. Der Gedanke, daß kein anderer als sie selber in diesen endlosen Schriften bewandert ist, muß den Mönchen ein Gefühl der Sicherheit einflößen. Ein Laie ist nicht imstande, einen Mönch zu widerlegen; er hat ja nie Gelegenheit, tief in jene ewigen Wahrheiten einzudringen.

Über den Götterstatuen und dem Altar zieht sich ein Fries von kleineren Buddhabildern hin, der vielleicht unbeabsichtigt ein höchst dekoratives Element der inneren Architektur des Saales bildet.

Daneben liegt das Kasang-lhakang, ein Tempelsaal mit 16 Säulen und einer Statue des Schakya Toba; der Saal wird durch die Dachfenster gut erhellt und strotzt von Gold und Wertsachen, Blumenranken, religiösen Bäumen und lackierten Schreinen mit eingelegten Goldverzierungen. Auch hier liegen heilige Schriften in außergewöhnlich eleganten Bücherborten; über jedes Buch hat man eine gestickte Seidendecke gelegt. Ein kupferner Gong erschallt jedesmal, wenn frisches Wasser in die Opferschalen gegossen wird.

Der Tsokang ist ein höher liegender Saal, der mit schwarzen Draperien verhängt ist, die unten weißgestreift sind.

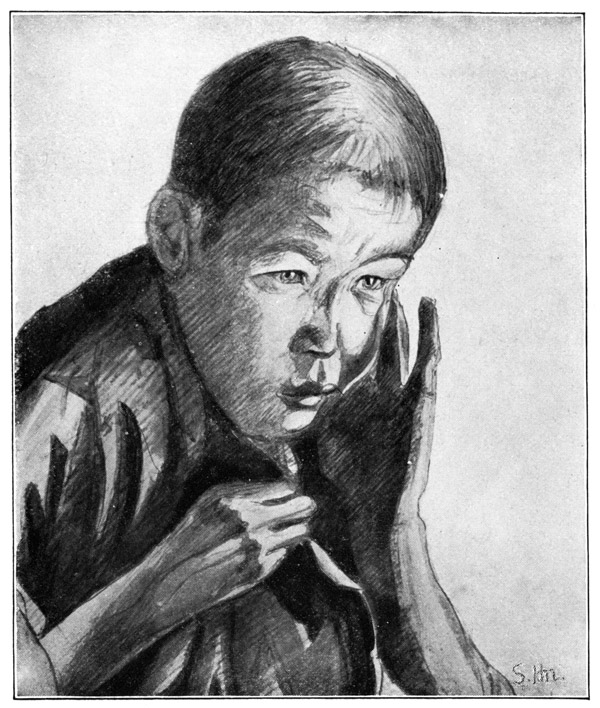

Auf einem kleinen offenen Platz saßen Mönche (Abb. 172), vor denen eine Masse Kleinigkeiten standen; es war eine Auktion, in der die weltliche Habe eines Verstorbenen verkauft wurde. Ich erstand einige Holztafeln, mit denen die heiligen Schriften mit der Hand gedruckt werden.

172. Ein junger Lama. Skizze des Verfassers.

Im Gandän-lhakang sahen wir zwei Tschorten von Gold und Edelsteinen. In einem von ihnen wurden Reliquien eines Großlama, etwas von seinem Blut, seinen Knochen und seinen Eingeweiden aufbewahrt. In dem danebenliegenden Saal aber erblickte man zu seiner Überraschung sechs seltsame Statuetten aus Gußeisen, die Europäer in der Tracht der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts vorstellten, mit hohen Zylinderhüten, pompösen gefältelten Halsbinden, Vatermördern und Fräcken mit hochstehenden Kragen, Backenbärten und Schnurrbärten! Sie waren aus Peking gekommen, paßten aber gar nicht hierher vor die geschmackvolle elegante Buddhagruppe, die in einer rotlackierten alkovenartigen Nische ausgestellt ist; letztere zeigt reiche Schnitzereien von Blumenranken, Drachen und kleinen Figuren, die Amoretten oder Engeln gleichen.

Das Mankang-lhakang hat an den Wänden Statuen hoher Götter und in der Mitte, vom Fußboden bis zur Decke, einen Gebetzylinder, der 3½ Meter hoch ist und einen solchen Umfang hat, daß ich beim Messen meine ausgebreiteten Arme viermal, von Fingerspitze zu Fingerspitze, um ihn legen mußte. Seine rote Oberfläche ist mit riesengroßen goldenen Schriftzeichen bedeckt; um die Mitte des Zylinders tanzt ein Kreis von Göttinnen. Ein kleinerer Saal derselben Art heißt Mankang-tschang. Am oberen Rand seines Gebetzylinders ist ein Zapfen, der bei jeder Umdrehung gegen den Klöppel einer Glocke schlägt. Ein alter Lama saß davor und hielt den Zylinder mit einem an einem Bügel der eisernen Achse befestigten Strick unausgesetzt in Bewegung. Ihm und einem zweiten Mönch liegt es ob, dieses Scheusal den ganzen Tag und die halbe Nacht, oder von Sonnenaufgang bis Mitternacht, ununterbrochen schnurren zu lassen! Während er drehend dasaß, sagte er Gebete her, aber er murmelte sie nicht in der gewöhnlichen Weise, nein, er brüllte, er heulte in unartikulierten Lauten, daß ihm der Schaum auf den Lippen stand, er schwitzte und stöhnte und warf sich bei jeder Drehung ungestüm hintenüber, um sich dann wieder nach vorne zu neigen! Er befand sich, wie man mir auseinandersetzte, in religiöser Ekstase und merkte es nicht, wenn man ihn auch noch so laut anrief. Ich würde die Ruder eines Galeerensklaven diesem Ungetüm vorziehen, das im Dunkel der Krypta die Fähigkeit zu freiem Denken zermalmt und bei dessen rastlosem Rotieren nur nebelhafte, stumme Götter Zeuge sein können. Ich sah nach meiner Uhr: die Glocke ertönte neunmal in der Minute – das macht fast 10 000 Umdrehungen, ehe die Mitternachtsstunde anbricht und den müden Mönch befreit! Und der Zylinder enthält Millionen Gebete, die sich täglich zehntausendmal aus dem Staub dieser Erde emporschwingen!

Wir verlebten den ganzen Tag in dem wunderbaren Kloster Taschi-gembe, das nächst Taschi-lunpo das reichste und schönste ist, das ich in Tibet gesehen habe. Hinsichtlich der Reinlichkeit und des guten Geschmacks steht es unter ihnen allen am höchsten. Die Tempelsäle waren durch zahlreiche Fenster gut erhellt, die Mittagssonne schien freundlich zwischen den Säulen hindurch und rief ein zauberhaftes Spiel von Licht und Schatten, ein entzückendes Farbenspiel zwischen Gold und Rot hervor. Einige Mönche sitzen auf einem Diwan und unterhalten sich mit unseren Begleitern; im Sonnenlicht sind sie scharf und wirkungsvoll modelliert, selber rot auf rotem Hintergrunde. Andere lehnen an den Säulen, feierlich wie römische Senatoren in der Toga; der Sonnenschein flutet über sie hin, während eine dichte Gruppe ihrer Brüder unter dem Schatten der Galerien im Dunkel verschwimmt. Und wo die Sonnenstrahlen das Gold auf Buddhas Gewände treffen und sich in den Blättern der goldenen Lotosblume brechen, aus deren Kelch er aufsteigt, zerstreuen sich die Reflexe in dem märchenhaften Saal, so daß selbst die im Schatten liegenden Seiten der Säulen hell werden und die Säulen durchscheinenden Rubinen ähneln. Man wird von diesen Lichteffekten verwirrt und glaubt sich in die Säle des Bergkönigs versetzt.

Doch als wir noch hingerissen von diesem Glanz dasaßen, verließ die Sonne die Fenster des Saales, die Vergoldung erblich, die Säulen verwandelten sich wieder in undurchsichtiges rotlackiertes Holz, und die Mönche erhielten wieder ihr gewöhnliches Aussehen, als sie uns nun liebenswürdig und gastfrei Tee und Gebäck vorsetzten. Unergründlich und mild schaute der Menschenfreund, der barmherzige Königssohn aus dem Stamme des Schakya, auf die vergänglichen Menschen zu seinen Füßen herab!

Als Kontrast zu all diesem Reichtum saß an einer Straßenecke ein achtzigjähriger Blinder mit einem Stab in jeder Hand und sang ein Bettellied (Abb. 181). Neben ihm lag ein halb verhungerter Hund, sein einziger Freund im Leben. Schakya Munis erbarmende Liebe reichte nicht hin, diesen Greis aus den Banden des Alters und des Leidens zu erlösen! Auch er wurde der Galerie meines Skizzenbuches, die sich an diesem denkwürdigen Tage bedeutend vergrößert hatte, einverleibt. Aber wie immer fühlte ich mich nur als ein flüchtiger Pilger, ein Wandersmann, der auf kurze Stunden die Schwelle Taschi-gembes überschritten hatte und ein Fremdling und Gast war in Tibets öden Tälern und in seinen geheimnisvollen, bezaubernden Klostersälen.

181. Bettler in Taschi-gembe. Skizze des Verfassers.

Die Sonne war untergegangen, als wir nach Hause ritten, aber die Kämme der östlichen Gebirge glühten noch wie von einem Schneefall durchsichtigen Goldes. In leise rieselnden Wasserarmen schrien zur Frühjahrsreise versammelte Wildgänse, und über die weiten Felder Je-schungs senkten sich die Abendschatten herab.