|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

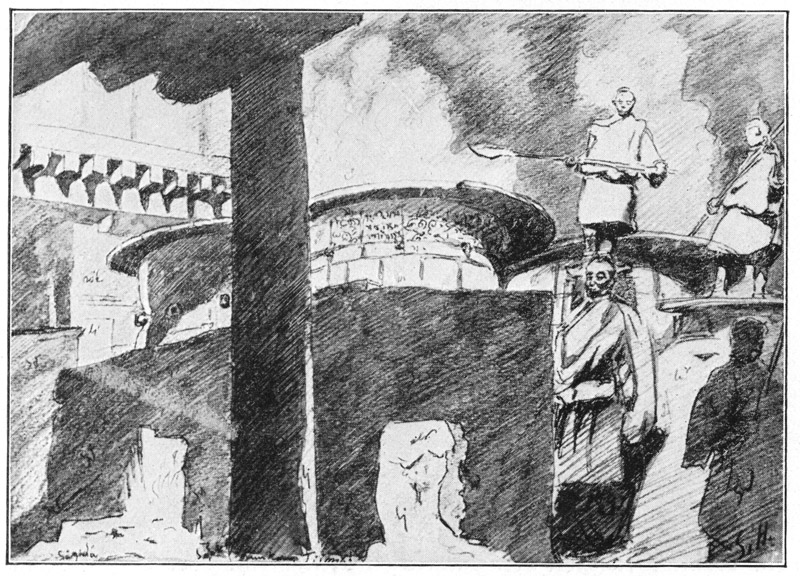

Unmittelbar unter der roten Säulengalerie liegt die Soktschin-runkang-tschimbo, die Küche mit ihrem aufgemauerten Herd von kolossalen Dimensionen und sechs eingemauerten gewaltigen Kesseln (Abb. 148). Der größte versieht alle 3800 Mönche auf einmal mit Tee. An dem Teil des Kessels, der sich über die Herdfläche erhebt, sind Schriftzeichen und gegossene Ornamente. Jeder Kessel hat seinen großen Holzdeckel, der aufgelegt wird, wenn man den Kessel nicht benutzt. Man kochte gerade in zweien dieser Riesentöpfe Tee; wahrscheinlich sollte er auch für zufällige Gäste reichen. Glühende, flammende Heizlöcher gähnen unter den Kesseln, mit langen Eisengabeln werden Wellen von Reisig und Zweigen hineingeschoben. Im Dach ist eine Öffnung für den Rauch, der in grauen Ringen emporwirbelt und in der heiligen Küche, die eher einer Grotte gleicht, eine malerische Beleuchtung hervorzaubert. Eine ununterbrochene Reihe junger Lamas und Tagelöhner steigt die von der Gasse in die Küche hinaufführende Treppe empor. Auf dem Rücken tragen sie Wasserzuber verschiedener Größe, die den Kräften des Tragenden angepaßt sind, denn es sind ganz kleine Buben darunter, die erst kürzlich von den Angehörigen den Händen der Mönche überantwortet wurden. Einer nach dem anderen stülpen sie ihren Zuber über den Rand des Kessels aus, während der Heizer mit der Gabel neue Brennholzwellen in den Herd hineinschiebt. Andere dienende Brüder bringen eine Menge Ziegelteewürfel angeschleppt, die sie in das kochende Wasser hineinwerfen, dessen helle Dampfwolken sich mit dem Herdrauch vermengen. Am Rand der Kessel stehen zwei Köche, die mit gewaltigen Stangen, größer als Ruder, umrühren und malerisch in den aufsteigenden Dampfwolken verschwinden, aber nur um bei einem schwachen Lüftchen von der Tür her wieder sichtbar zu werden wie von oben beleuchtete Schattengestalten. Bei ihrer Arbeit singen sie ein langsames, rhythmisches Lied.

148. Eine Klosterküche in Taschi-lunpo. Skizze des Verfassers.

Wenn der Tee fertig ist, wird er in große glänzende Kupferkannen mit gelben, blitzenden Messingbeschlägen gefüllt, die einen Henkel und allerlei Verzierungen haben; Novizen tragen die Kannen auf den Schultern nach den verschiedenen Sälen und Zellen (Abb. 151). Vorher wird jedoch vom Tempeldach auf einer Meermuschel ein dröhnendes Signal geblasen, damit die Mönche, die ihren Tee nicht einbüßen wollen, aufpassen und die Gelegenheit wahrnehmen. Ich sah oft in die Küche hinein; sie war zu pittoresk, die Köche waren zum Scherzen aufgelegt und nicht abgeneigt sich zeichnen zu lassen.

151. Der Tee wird zu den Zellen der Mönche gebracht. Skizze des Verfassers.

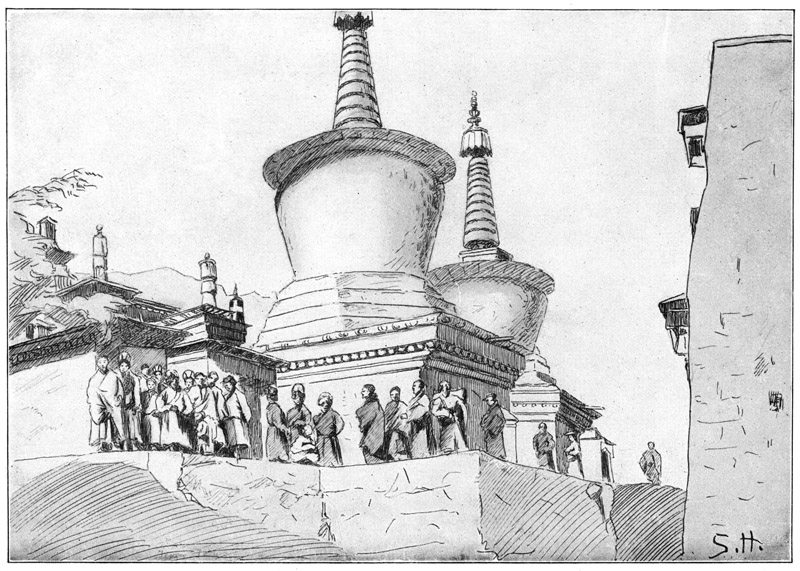

Auf einem offenen Platz vor den Mausoleen sind auf einer Terrasse zwei große und einige kleine Tschorten errichtet, ganz derselben Art, wie man sie so oft in Ladak sieht (Abb. 154). Dort gibt es auch steinerne Nischen, in denen Götterbilder und andere Reliquien angebracht sind. Eine Menge Menschen hatte sich auf der Terrasse angesammelt, als ich zeichnete, und es war daher gar nicht leicht, die Aussicht freizuhalten. All diese roten und bunten Gewänder auf dem Hintergrund der kreideweiß abgeputzten Erinnerungstürme boten ein überaus ansprechendes Bild.

154. Tschorten in Taschi-lunpo. Skizze des Verfassers.

Eines Tages, als ich lange plaudernd in der Zelle des photographierenden Lamas gesessen hatte, war es schon dunkel, als wir nach Hause gingen. Wie schon so oft gingen wir am Eingangsportal des Vorhofes zum Namgjal-lhakang vorüber, jenem Tempelsaal, in dem uns der Taschi-Lama einmal Erfrischungen hatte vorsetzen lassen. Dort war gerade ein nächtlicher Gottesdienst in vollem Gang, und wir traten selbstverständlich hinein, um zuzuschauen. Die Beleuchtung war noch mystischer als gewöhnlich, aber man konnte sich wenigstens beinahe orientieren, wenn man direkt aus der draußen herrschenden Dunkelheit hineinkam. Die Mönche saßen auf langen roten Diwanen und zeichneten sich gegen eine Rampe von etwa 40 Lichtflammen, die in den Schalen auf dem Altar brannten, wie schwarze Schattenrisse ab. Die vergoldeten Lotosblätter der Sockel waren grell beleuchtet, und die gelben Seidenbahnen, die Tsongkapas Statue in der Hand hält und die sich wie Girlanden nach den Götterbildern hinziehen, traten scharf hervor. Aber die oberen Teile der Bildsäule verschwammen im Dunkel unter der Decke, und Tsongkapas Antlitz mit den schwellenden, rosigen Wangen und der breiten Nase wird von unten so eigentümlich beleuchtet, daß man sein Lächeln nicht wiedererkennt. Die vier bunten Säulen in der Mitte des Saales hoben sich schwarz gegen die Altarrampe ab. Die Mönche trugen gelbe Mäntel, saßen barhäuptig und sangen ihre melancholischen Litaneien, die dann und wann durch das Schellen der Klingeln und das Dröhnen der Tempeltrommeln unterbrochen wurden. Zuerst trifft der Lederball des Trommelschlägels das straffe Trommelfell langsam und taktmäßig, dann immer schneller und plötzlich hört das Trommeln auf. Ein Mönch rezitiert in steigenden und fallenden Tonwellen mit virtuosenhafter Geschwindigkeit » Om mani padme hum«, und die anderen stimmen ein – eine Art Responsorium. Die Rezitation geht in ein anhaltendes Gesumm über, in dem man nur manchmal die Silben » Om mani« lauter und das Wort »Lama« langsamer aussprechen hört. Das ganze Ritual wirkte mystisch und einschläfernd; keiner hörte aufmerksamer zu als Tsongkapa, der mit weitgeöffneten, starren Augen und bis auf die Schultern herabhängenden Ohren träumend dasaß. Auch hier wurde der unentbehrliche Tee herumgereicht; damit der Einschenkende die Tassen auch sehen könne, begleitete ihn ein Mönch mit einer Öllampe. Die Mönche waren jetzt an meine Besuche gewöhnt und beachteten mich kaum mehr, aber sie begrüßten mich stets höflich und freundlich und fragten, was ich im Lauf des Tages gezeichnet hätte.

Ein Lama gab mir Aufklärungen über einen merkwürdigen Brauch. Gewisse Mönche übernehmen freiwillig die Verpflichtung, sich für drei, sechs, höchstens zwölf Jahre in dunkle Grotten oder Höhlen einmauern zu lassen. Bei dem kleinen Kloster Schalu-gumpa, eine Tagereise von Taschi-lunpo, gibt es einen Mönch, der schon fünf Jahre in seiner Grotte zugebracht hat und noch sieben darin bleibt. In der Wand der Grotte ist eine Öffnung von einer Spanne im Durchmesser. Wenn die zwölf Jahre vergangen sind und der Eingeschlossene wieder an das Tageslicht zurückkehren darf, kriecht er aus der Öffnung heraus. Ich wandte ein, daß dies ja eine physische Unmöglichkeit sei, aber der Lama erwiderte, daß dies Wunder geschehe, und übrigens werde der Eingemauerte in den zwölf Jahren so mager, daß er mit Leichtigkeit durch die Öffnung schlüpfen könne! Einer der Mönche des Klosters geht täglich mit Tee, Wasser und Tsamba nach der Grotte und schiebt diese Lebensmittel in die Öffnung; er darf aber nicht mit dem Eingeschlossenen sprechen, da sonst der Zauber gebrochen wird. Durch die Öffnung dringt so viel Licht in die Grotte, daß der darin Sitzende Tag und Nacht unterscheiden kann, mehr aber nicht. Beim Lesen der heiligen Schriften, die mit dem sich Kasteienden zugleich in die Grotte gebracht worden sind, muß er daher eine Öllampe benutzen; von Zeit zu Zeit wird neues Öl in die Öffnung gesetzt. Den ganzen Tag über sagt er seine Gebete her, und die Nacht teilt er in drei Wachen, von denen zwei mit Schlafen und eine mit Lesen verbracht werden. Während der zwölf Jahre darf er die Grotte kein einziges Mal verlassen, nicht die Sonne sehen und kein Feuer anzünden. Seine Kleidung ist nicht die gewöhnliche Lamatracht, sondern besteht nur aus einem dünnen baumwollenen Hemd und einem Gürtel um den Leib, er trägt weder Hosen noch Kopfbedeckung oder gar Schuhe.

Unter anderen tiefsinnigen Sachen muß dieser Büßer nun eine Schrift über irgendeine Art Magie lesen, die ihn unempfindlich gegen die Kälte und beinahe unabhängig von den Gesetzen der Schwere macht; er wird leicht und geht, wenn die Stunde der Freiheit schlägt, auf beflügelten Sohlen; während er sonst drei Tage gebraucht hat, um von Taschi-lunpo nach Gyangtse zu gelangen, eilt er nun in weniger als einem Tage dorthin. Sobald die zwölfjährige Prüfung beendet ist, hat er sich nach Taschi-lunpo zu begeben, um dort auf dem Dache in ein Horn zu stoßen, worauf er nach Schalu-gumpa zurückkehrt. Solange er noch lebt, gilt er nun als Heiliger und hat den Rang eines Kanpo-Lama. Sobald er aber die Grotte verlassen hat, findet sich gewiß ein anderer, der sofort in die Dunkelheit hinein will, um dieselbe Prüfung zu bestehen. Dieser Lama war der einzige, der jetzt in dieser Gegend in einer Grotte lebte. Eremiten dagegen gibt es in Hülle und Fülle. Sie leben in halboffenen Grotten oder kleinen Steinhütten und werden von den in ihrer Nachbarschaft lebenden Nomaden unterhalten. Wir werden später noch von fanatischen Mönchen hören, die der Welt auf eine noch viel strengere Weise entsagen.

In Taschi-lunpo scheint das Klosterleben streng zu sein; es gibt besondere Aufseher, Polizisten und Liktoren, die das Leben in den Mönchszellen kontrollieren und aufpassen, daß niemand sich gegen die Klostergelübde vergeht. Kürzlich hatte ein Mönch das Keuschheitsgelübde gebrochen; er war auf immer aus der Gelugpabrüderschaft ausgestoßen und aus dem Gebiet Taschi-lunpos verbannt worden. Er hat also keine Aussicht, in einem anderen Kloster eine Freistatt zu finden, sondern muß irgendeinen weltlichen Beruf ergreifen.

Eines Tages besuchte ich den Däna-lhakang, einen Tempelsaal, der einem halbdunkeln Korridore gleicht, denn er erhält sein Licht nur durch zwei völlig unzureichende Fenster. Das innere, in der Mitte des Korridors, ist in einer Nische angebracht, die nach dem Saale zu Türen hat, denn die Mauern sind sehr dick. Zwischen den Türen und dem Fenster entsteht so ein kleines Gemach, in dem der diensttuende Lama wie in einer Hütte wohnt. Er gehörte dem Gelonggrade an, hieß Tung Schedar, war in Tanak beheimatet und jetzt 70 Jahre alt, hatte kurzgeschorenes weißes Haar und war dürr wie altes, gelbes, zerknittertes Pergament.

Beim Eintreten hat man zur Rechten an der Querwand ein Bücherregal mit tiefen, viereckigen Fächern, in welche heilige Bücher geschoben sind. An der äußeren Längswand sind zwischen den beiden Fenstern, also im tiefsten Schatten, Bilderstandarten in einer Reihe aufgehängt; die meisten von ihnen haben schon ein ehrwürdiges Alter und sind ebenso verstaubt wie verblichen – eine lamaistische Bildergalerie. An der Längswand sind Säulen von rotlackiertem Holz, zwischen denen Gitter von kurzen Eisenstäben, die geometrische Figuren bilden, aufgehängt sind. Sie haben den Zweck, den Diebstahl der Wertsachen zu verhindern. In einer solchen Nische sehen wir Hunderte von kleinen, 10 oder 20 Zentimeter hohen Götterbildern in seidenen Mänteln amphitheatralisch aufgestellt. Vor ihnen stehen höhere Götterstatuen und chinesische Vasen von altem, wertvollem Porzellan. Besondere Ehrfurcht erweist man dem mit einer offenen Tür versehenen Schränkchen, in dessen Innerem eine mit Kadachs behängte Tafel mit chinesischen Schriftzeichen aufbewahrt wird zum Andenken an den großen Kaiser Kien Lung, der sich vom dritten Taschi-Lama in die Brüderschaft der gelben Mönche hat aufnehmen lassen. Oben, die Kapitäle der Säulen verdeckend, zieht sich bizarr und schäbig-elegant eine Draperie von verschieden gefärbten Zeugstücken und Papierstreifen hin. Im übrigen ist der Saal reich an den gewöhnlichen Gefäßen, Messingelefanten mit Weihrauchspänen, großen Kelchen und Schalen, kleinen und großen Tempelfahnen und dergleichen mehr (Abb. 155, 156).

155, 156. Religiöse Gegenstände und Götterbilder (in Sanskar-gumpa).

In 156 rechts ein Miniaturtschorten, heilige Bücher, Tempelgefäße, an beiden Seiten des kleinen Altartisches Holzmatrizen, mit welchen die heiligen Bücher gedruckt werden.

Ein andermal hatte ich in einer Grabkapelle gezeichnet und die Gelegenheit wahrgenommen, einige weibliche Pilger, die dort beteten, zu verewigen. Als die Arbeit beendet war, gingen wir über einen 20 Meter breiten, 80 Meter langen, gepflasterten Hof, der unmittelbar unter der Fassade des Labrang liegt. Er war voller Menschen, die darauf warteten, den Taschi-Lama zu sehen; er sollte auf dem Wege zu einer Zeremonie vorbeikommen. Und er kam, in rotem Mönchsgewand und gelber Mitra. Über seinem Kopf schwebte der gelbe Sonnenschirm und sein Gefolge war eine Prozession von Mönchen. Er ging ein wenig vornübergeneigt und machte einen demütigen Eindruck. Viele fielen der Länge nach nieder und beteten ihn an, andere bewarfen ihn mit Reiskörnern. Er sah mich nicht; sein Lächeln war aber ebenso freundlich und versöhnlich wie beim letztenmal, als wir zusammengetroffen waren. Er ist also gleich freundlich gegen alle.

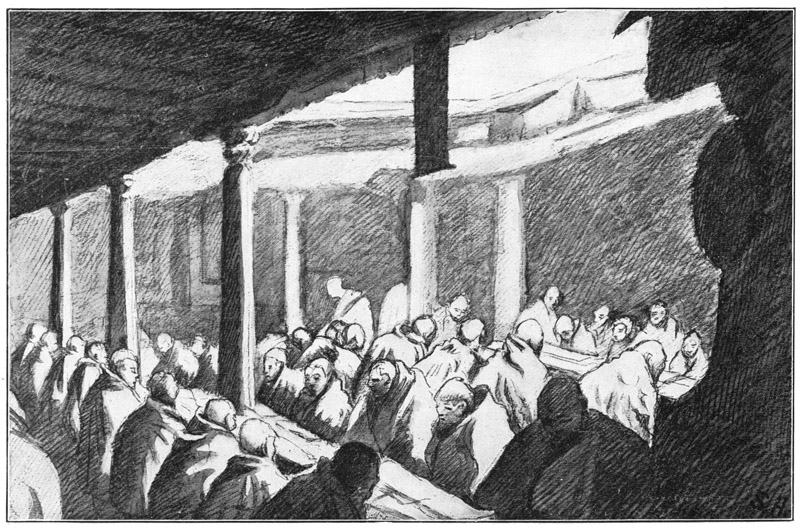

Täglich machte ich Streifzüge im Kloster und vervollständigte dabei meine Kenntnisse über das einsame Leben der Mönche. Gumpa bedeutet »die Wohnstätte der Einsamkeit« oder Monasterium; im Kloster leben die Mönche ja abgeschieden von der Außenwelt, ihrer Eitelkeit und ihren Versuchungen. Einmal, im Kandschur-lhakang, hatte ich die Absicht, die Götterstatuen mit den brennenden Lampen davor an der innersten, dunkelsten Querwand zu zeichnen. Aber als ich gerade anfangen wollte, füllte sich der Saal mit Mönchen. Ihre Plätze auf den langen Diwanen waren schon in Ordnung gebracht worden, vor jedem Platz lag auf einem fortlaufenden Pult ein gewaltiger Band der heiligen Schriften, des Kandschur. Die großen gelben Mäntel, die beim Tempeldienst umgebunden werden, aber im Freien nicht getragen werden dürfen, waren bereitgelegt. Die jungen, braungesichtigen und kurzhaarigen Mönche traten in den roten Togen ein, warfen die gelben Mäntel über die Schultern und setzten sich dann mit gekreuzten Beinen vor den Büchern nieder (Abb. 157). Ein älterer Lama, ein Kanpo, bestieg ein Katheder an der Querwand und sang nun mit grober, feierlicher Baßstimme die heiligen Texte vor. Die Schüler fielen mit eintöniger rhythmischer Stimme ein. Einige lasen in den vor ihnen liegenden Blättern mit, andere schienen die gesungenen Stellen auswendig zu können, wenigstens guckten sie sich nach allen Seiten um. Musterhafte Ordnung herrschte nicht. Einige Jünglinge, die entschieden noch weit mehr dieser Welt als der Kirche angehörten, Plauderten während des Gesanges, kicherten und verbargen ihr Gesicht im Mantel, damit man ihr Lachen nicht höre. Aber niemand achtete auf sie, sie erregten keinen Anstoß. Andere erhoben die Augen nicht vom Buche. Der Saal war dunkel wie eine Krypta und wurde nur durch einen rechtwinkligen Lichtfang in der Decke, zwei kleine Scharten und die Tür ein wenig erhellt.

157. Vorlesung für Novizen in Taschi-lunpo. Skizze des Verfassers.

Nachdem sie eine Weile gesungen haben, folgt ein Pause, und durch die langen Gänge zwischen den Bankreihen gehen Lamaknaben, die mit unglaublicher Sicherheit, ohne einen Tropfen zu verschütten, Tee in die ihnen gereichten Holztassen gießen. Noch ehe die Schüler ausgetrunken haben, ertönt droben in der Götterdämmerung aber wieder der tiefe Baß des Vorsängers, und nun geht es von neuem an. Währenddessen gehen Pilger durch die Gänge nach der Altarreihe hinauf, um aus mitgebrachten Beuteln und Bündeln kleine Haufen Tsamba oder Mehl in die vor den Statuen stehenden Schalen zu legen.

Ein hochaufgerichteter Lama steht an der Eingangstür. Ein Pilger sagt ihm einige Worte: »Ich bezahle drei Tenga für einen Segen.« Der Lama verkündet laut singend den Betrag und den Zweck, zu dem er bezahlt wurde, und nun wird eine Strophe eigens für den zahlenden Pilger gesungen, worauf alle Mönche in die Hände klatschen. Dies wiederholt sich immer wieder, wenn neue Pilger kommen. Auch ich bezahlte fünf Rupien für einen Segen und erhielt ihn samt einem schmetternden Händeklatschen. Während einer Pause von zehn Minuten standen die Lamas auf, liefen in den Gängen außerhalb des Vorlesungssaales umher oder musterten mich, der ich den Schulsaal und die Schüler abzeichnete. Manchmal hagelt eine Handvoll Reiskörner auf die Jünglinge herab – irgendein Pilger geht oben gerade an dem Lichtschacht vorbei. Bei derartigen Lektionen und beim Gottesdienst sitzen die Mönche, die dem Kloster am längsten angehören, auf den vordersten Plätzen und die Neugekommenen auf den letzten. Und wenn die Vorlesung vorüber ist, sieht man den Kanpo-Lama die aus den Taschen der Pilger geflossene Einnahme überzählen, die Geldstücke in Papier einwickeln, das versiegelt und in die Schatzkammer gebracht wird, und den Betrag in ein großes Kontobuch eintragen.

Die Götterbilder auf der Altarreihe des Kandschur-lhakang sind klein und aus vergoldetem Metall hergestellt. Ebenso die meisten anderen Götterstatuen in Taschi-lunpo. Ein Teil ist aus Holz geschnitzt, und einige wenige, wie die große Statue des Tsongkapa, bestehen aus pulverisierten Gewürzen, die vermittelst eines aus Pflanzenwurzeln ausgepreßten Bindestoffes zu einer festen Masse zusammengeklebt sind. Die Statue des Tsongkapa soll vor 72 Jahren angefertigt und ebenso teuer sein wie eine goldene. Zum Neujahrsfest läßt der Taschi-Lama 1500 kleine Götter gießen, die je sieben Rupien kosten; sie werden in Taschi-lunpo hergestellt und sollen verschenkt oder verkauft werden. Das Anfertigen derselben wird als eine besonders segensreiche Arbeit angesehen, und die Lamas, die damit beschäftigt sind, dürfen überzeugt sein, daß sie lange leben werden. Besonders gilt dies von denjenigen, die Statuen des Tsepagmed anfertigen. Je öfter sie seinen Namen aussprechen und sein Bild aus dem Rohmetall hervorbringen, desto länger dauert es, bis sich ihre arme Seele wieder auf die Wanderschaft begibt. Indessen besitzt kein Götterbild Wunderkraft oder auch nur einen Schatten göttlicher Macht, wenn es nicht von einem inkarnierten Lama vorschriftsmäßig geweiht und gesegnet worden ist. Die »Eingeweide« dieser Götterbilder sind auf dünne Papierstreifen gedruckte und zusammengerollte Zauberformeln, Dhâranîs (s. Innenseite des Einbands).

Nun aber habe ich die Geduld des Lesers wohl schon zu lange mit meinen Erinnerungen aus der Klosterstadt Taschi-lunpo auf die Probe gestellt. Ich habe mich, ohne es zu wollen, lange bei der Brüderschaft der Gelbmützen aufgehalten und darüber ganz vergessen, auch an die Erlebnisse, die uns noch anderswo erwarten, zu denken! Ich hätte mir vielleicht sagen sollen, daß andere die Tempelhallen und die Mönchszellen nicht mit demselben Interesse umfassen können wie ich. Aber die Erinnerung an jene Zeit ist mir besonders lieb, ich bin in Taschi-lunpo freundlicher und gastfreier aufgenommen worden, als in irgendeiner anderen Stadt Asiens! Von Tibets Wüstenpfaden kamen wir zum größten Fest des Jahres, von der Einsamkeit in die religiöse Metropole, in der es von Tausenden von Pilgern wimmelte, von Armut und Not zu Überfluß an allem, was wir uns nur wünschten; dem Heulen der Wölfe und der Stürme waren Hymnen und Fanfaren von goldglänzenden Tempeldächern gefolgt. Es waren seltsame Kontraste gewesen, die Galabälle in Simla und Tibets öde Gebirge; aber noch größere die Einsamkeit der Gebirgswüsten und die heilige Stadt, in die wir im Gewande weitgereister Pilger einzogen und wo wir gastfreundlich eingeladen wurden, uns umzusehen und an allem zu beteiligen.

So ist es denn an der Zeit, Taschi-lunpo seiner mystischen Götterdämmerung und seinen weithin schallenden Posaunenstößen wieder zu überlassen. Ich tue es mit dem Gefühl, es nur sehr mangelhaft und bruchstückartig geschildert zu haben. Eine systematische Untersuchung der Klosterstadt lag zwar nicht in meinem Plan; dieser ging im Gegenteil dahin, möglichst schnell zu jenen Teilen Tibets zurückzukehren, wo ich große, geographische Entdeckungen zu erwarten hatte! Umstände, über die ich später kurz berichten werde, zwangen mich aber, sozusagen von einem Tag zum anderen, noch zu verweilen. Da mir also eine wahrscheinliche Abreise immer unmittelbar bevorstand, wurden auch die Besuche im Kloster kürzer. Auch hatte ich stets vor Augen, es möglichst zu vermeiden, Mißtrauen zu erwecken. Taschi-lunpo war bei einigen Gelegenheiten, allerdings vor mehr als 100 Jahren, von Gurkhas aus Nepal geplündert worden. Die Engländer aber waren erst ganz kürzlich mit bewaffneter Hand bis Lhasa vorgedrungen. Manche Mönche mißbilligten meine täglichen Besuche; sie sahen es als unpassend an, daß ein Europäer, dessen eigentliche Absichten man doch nicht kannte, ungehindert umhergehen, die Götter zeichnen und all die Schätze an Gold und Edelsteinen sehen und aufzeichnen durfte. Und man wußte, daß die in Tibet herrschende und gebietende Rasse, die Chinesen, mit meinem Hierherkommen unzufrieden war, und daß ich eigentlich überhaupt nicht die Berechtigung hatte, mich in dem Verbotenen Lande aufzuhalten. Wollte ich noch mehr erreichen, so mußte ich in jeder Beziehung mit größter Vorsicht handeln.

Bevor wir aber von Taschi-lunpo Abschied nehmen, noch einiges über die Totengebräuche.

Südwestlich von Taschi-lunpo liegt ein kleines Dorf, Gumpa-sarpa, »das neue Kloster«, wo der Tradition nach früher ein Tempel stand, den die Dsungaren geplündert haben. Hier ist jetzt Schigatses und des Klosters Begräbnisplatz, die Schädelstätte, wo die Leiber der Mönche und der Laien in gleicher Weise der Verwesung überlassen werden.

Wenn die Seele eines Lama der irdischen Hülle, in der sie ein Menschenleben zugebracht hat, überdrüssig geworden ist, und der Lama, nachdem er vielleicht 50 Jahre hindurch in seiner dunkeln Klosterzelle gelebt hat, merkt, daß seine Lebenslampe aus Mangel an Öl zu erlöschen droht, so versammeln sich einige Brüder um sein Krankenbett, sagen Gebete her oder beten in der Zelle aufgestellte Götter an, deren Vorbilder im Nirwana oder im Todesreiche etwas mit dem Tode oder der Seelenwanderung zu tun haben. Sobald das Leben entflohen ist, werden besondere Totengebete gesprochen, die der Seele das Scheiden aus dem Körper erleichtern und sie während ihrer ersten Schritte auf dem dunkeln Wege jenseits der Grenzen des Lebens trösten sollen. Die Leiche eines Lamas bleibt drei Tage lang in der Zelle liegen, die eines Laien drei bis fünf Tage, damit man die nötige Zeit zu allen Totengebeten und Zeremonien gewinnt. Reiche Leute behalten die Leichen länger im Hause; dies ist allerdings kostspieliger, aber es lassen sich mehr Gebete sprechen, und diese bringen dem Toten Nutzen. Mönche bestimmen den Zeitpunkt der Beerdigung und auch den Moment, in dem die Seele wirklich aus ihren irdischen Banden befreit ist und sich emporgeschwungen hat, um sich eine neue Wohnstatt zu suchen.

In einen neuen Anzug gewöhnlichen Schnittes und Aussehens eingekleidet, wird der tote Lama in ein Stück Zeug gewickelt und von einem oder zweien seiner Amtsbrüder auf dem Rücken, ein toter Laie auf einer Bahre von Leichenträgern fortgetragen. Letztere heißen »Lagba« und bilden eine verachtete Kaste von 50 Personen, die abgesondert im Dorf Gumpa-sarpa 15 jämmerliche kleine Hütten bewohnt. Sie dürfen sich nur innerhalb der Leichenträgerzunft verheiraten, und ihre Kinder dürfen keinen anderen Beruf ergreifen als das Gewerbe, von dem ihre Väter gelebt haben. Es ist also innerhalb der Kaste erblich. Sie müssen in erbärmlichen, tür- und fensterlosen Hütten wohnen; die Luftlöcher und Türen stehen den Winden des Himmels und jeder Witterung offen. Selbst wenn sie gut verdienen, ist es ihnen nicht erlaubt, sich bequemere Häuser zu bauen. Es gehört auch zu ihren Obliegenheiten, tote Hunde und Kadaver aus Taschi-lunpo fortzuschaffen, das Klostergebiet aber innerhalb der Ringmauer dürfen sie nicht betreten. Erregt ihnen das Heil ihrer Seele Skrupel, so bezahlen sie einen Lama, der für sie betet. Wenn sie sterben, gehen ihre Seelen in Tierleiber oder in die Körper schlechter Menschen über. Doch kann ihnen auch infolge ihrer bereits erduldeten Qualen ein gar zu schweres Schicksal in der endlosen Kette der Seelenwanderung erspart bleiben.

Die Lagbas brauchen nur die Lamas, ihre eigenen Verwandten und die Leichen armer Heimatloser zu zerstückeln. Wohlhabende Laien besorgen dies bei den Ihren selbst ohne berufsmäßige Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dies ist überhaupt die Regel, denn nur in Taschi-lunpo und Lhasa kann man von einer Zunft der Leichenzerschneider sprechen.

Wenn die Mönche mit dem toten Bruder am Leichenzerstückelungsplatz angelangt sind, entkleiden sie ihn vollständig, teilen sich seine Kleidungsstücke und machen sich nichts daraus, sie schon am nächsten Tag selber anzuziehen. Die Lagbas erhalten zwei bis fünf Tengas (1–2,25 Mark) pro Leiche und einen Teil der alten Kleider eines Lamas; bei Laien erhält der Lagba alle Anzüge des Toten, und bei Frauen darf er ihre Ohrgehänge und andere einfachere Schmucksachen behalten. Die Mönche, die den Toten gebracht haben, eilen so schnell wie möglich wieder fort, denn einesteils soll es dort sehr schlecht riechen, andernteils wollen sie die Zerschneidung der Leiche, bei der nur die Lagbas zugegen zu sein brauchen, nicht mit ansehen; auch wenn der Tote ein Laie ist, wird er nur in Gegenwart von Lagbas zerstückelt.

Ein Strick, der an einem in die Erde gerammten Pfahl befestigt ist, wird dem Toten um den Hals gelegt, und die Leiche dann an den Beinen gezogen, um sie möglichst gerade zu recken, was sehr anstrengend sein soll, wenn es sich um einen Lama handelt, der ja in sitzender Stellung gestorben und erstarrt ist. Darauf wird der Leichnam abgezogen, so daß das Fleisch überall bloßliegt, die Lagbas lassen einen Lockton erschallen, und Geier, die in der Nähe horsten, kommen mit schweren Flügelschlägen herbeigesegelt, stoßen auf ihre leichte Beute nieder und reißen und zerren an ihr herum, bis das Gerippe freigelegt ist. Im Gegensatz zu demselben Vorgang in Lhasa gibt es hier keine Hunde, und auch wenn es welche gäbe, würden sie nichts von dem Schmause abbekommen, denn die Geier besorgen ihre Sache schnell und gründlich. Später besuchte ich jedoch auch Klöster, wo heilige Hunde mit Priesterfleisch gefüttert wurden. Die Lagbas sitzen dabei, während die Vögel schmausen, und diese sind so zahm, daß sie ungeniert über die Beine der Männer hinüberhüpfen.

Gewöhnlich wird der Kopf abgeschnitten, sobald die Leiche abgehäutet ist. Das Skelett wird zwischen Steinen zu Pulver zermahlen, das mit dem Gehirn durchknetet einen Teig bildet, der in kleinen Klößen den Vögeln hingeworfen wird. Sie rühren Knochenmehl nicht an, wenn es nicht mit Gehirn vermengt ist. Die Zunft der Leichenschneider besorgt ihre Arbeit mit größter Gemütsruhe; sie nehmen das Gehirn mit den Händen heraus und kneten es mit den Händen in das Pulver, und mitten in dieser greulichen Hantierung machen sie auch wohl eine Pause, um Tee zu trinken und Tsamba zu essen; es ist mir höchst zweifelhaft, ob sie sich je waschen! Ein alter Lagba, den ich in mein Zelt rufen ließ, damit er mir zu den Aufklärungen, die ich bereits von den Mönchen erhalten hatte, noch allerlei ergänzende Auskunft gebe, hatte an demselben Morgen eine alte Lamaleiche zerschnitten. Muhamed Isa hielt sich während der ganzen Unterhaltung die Mütze vors Gesicht und mußte schließlich hinausgehen, weil er einen Anfall von Übelkeit bekam! Der Mann sah unangenehm und roh aus, trug eine kleine, graue Schlappmütze und war mit einigen Lumpen, die aus gröbster Sackleinwand bestanden, bekleidet. Aber er hatte seine eigenen bescheidenen Ansichten über Obduktionskunst und Anatomie. Er sagte mir, daß, wenn im Gehirne ein Bluterguß stattgefunden habe, dies ein Beweis sei, daß der Mann verrückt gewesen, und daß, wenn die Gehirnsubstanz gelb aussehe, der Tote bei Lebzeiten gewohnheitsmäßig geschnupft habe.

In einigen Fällen, so versicherte mir ein Mönch, wird die Leiche nicht abgehäutet, sondern der Kopf abgeschnitten, der Rumpf mit einem scharfen Messer längs des Rückgrates in zwei Teile zerlegt, und jede Hälfte in kleine Stücke zerschnitten, und erst, wenn dies geschehen ist, ruft man die Geier herbei. Kleine Kinder und ausgewachsene Männer werden auf gleiche Weise zerstückelt. Vor der Nacktheit toter Frauen hat man nicht den geringsten Respekt. Die ganze Geierbestattung soll darauf hinauslaufen, daß der Tote sich noch Verdienste erwirbt, indem er den Vögeln, die sonst hungern würden, seinen Leib schenkt. Er führt also noch nach seinem Tode eine fromme Tat aus, die seinem Seelenfrieden zugute kommt. Die Geier spielen hier ganz dieselbe Rolle wie in den »Türmen des Schweigens« bei den Parsi in Bombay und Persien.

Sobald die Forderungen der Religion erfüllt sind, haben die Angehörigen von dem Toten schon Abschied genommen. Er selbst ist dann bereits fort; seine Leiche aber ist vollkommen wertlos, sobald die Seele ihre Wanderung fortgesetzt hat; der Körper wird daher der brutalen Behandlung der Lagbas ohne die geringsten Bedenken überlassen. Keiner geleitet den Toten nach dem Heim der Geier, wenn die Leiche bei Nacht aus dem Hause ab geholt wird, um zerstückelt zu werden, bevor die Sonne wieder aufgeht. Das ist jedoch keine gesetzliche Vorschrift, denn sind der Leichen mehrere, so ist die Sonne meistens schon aufgegangen, ehe man mit der Arbeit fertig ist. Von da an läßt man einen oder höchstens zwei der Patienten bis zum Abend liegen und nimmt sie erst nach Sonnenuntergang in Behandlung. Dies auch schon deshalb, weil die Geier von ihrem Morgenschmaus gesättigt sind und bis zum Abendessen der Ruhe bedürfen. Selten werden in Gumpa-sarpa mehr als zwei Todesfälle an einem Tage angemeldet. Vor etwa zwölf Jahren, als in Schigatse eine Blatternepidemie herrschte, wurden täglich 40 bis 50 Leichen abgeholt. Damals begnügte man sich, nachdem die Geier sich satt gefressen hatten, damit, die übrigen Leichen in dünne Laken gewickelt zu begraben.

Man sollte meinen, daß der Sterbende vor dem Gedanken schaudern müsse, daß in demselben Augenblick, wenn sich ihm die Pforten des Totenreiches öffnen, der Leib, mit dem er sein Leben in so inniger Gemeinschaft verbracht hat, um den er so ängstlich besorgt gewesen ist und den er vor Gefahr und Krankheit, ja gegen das geringste Leiden zu schützen gesucht hat, einer so barbarischen Behandlungsweise überantwortet werden soll. Wahrscheinlich aber denkt er in seinen letzten Augenblicken mehr an seine Seele und addiert noch schnell die guten Taten, die er getan, und die Millionen Manis, die er hergesagt hat.

Der Bestattungsweise der Tibeter und ihrem Verhalten gegen die Toten fehlt es also an jeglichem Hauch von Poesie. Die Kinder des Islam besuchen die Gräber ihrer Lieben und weinen ihren Kummer unter den Zypressen aus, die Tibeter aber haben keine Gräber und keine grünbewachsenen Hügel, an denen sie der Erinnerung an ein vergangenes Glück ein Stündchen weihen können. Sie weinen nicht, denn sie trauern nicht, und sie trauern nicht, weil sie nicht geliebt haben. Wie hätten sie auch eine Gattin lieben können, die sie mit anderen gemeinschaftlich besessen haben, so daß also für den Begriff der Treue in der Ehe kein Raum ist. Die Familienbande sind locker und unsicher, der Bruder geleitet nicht den Bruder, der Mann nicht sein Weib und noch viel weniger sein Kind zu Grabe – er weiß ja nicht einmal, ob es sein eigenes ist! Und überdies ist die Leiche an und für sich eine wertlose Hülle; selbst eine Mutter, die ihr Kind zärtlich geliebt hat, empfindet keinen Schatten von Pietät für seinen toten Leib und nicht mehr Abscheu vor dem Messer des Totenzerstücklers als wir vor dem des Arztes am Seziertisch.