|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Nakktsong-tso war also unser zweiter Wendepunkt auf dem Wege nach Süden, nach dem Lande der Burchane, der heiligen Bücher. Kein Europäer wird dort geduldet, es ist das Erbland des Dalai-Lama, sein Eigentum. Die Lamas sind heutzutage nicht fanatischer als zu der Zeit, da sie die Jesuitenmissionare gastfrei aufnahmen, und sicherlich jetzt ebenso tolerant wie im Jahre 1846, als der Lazaristenpater Huc mit seinem Kollegen Gabet zwei Monate in Lhasa zubrachte. Nein, ihre strenge Abschließung während der späteren Jahrzehnte hat politische Gründe. Ihre friedliche, aber wirkungsvolle Taktik geht nur darauf aus, die Grenzen gegen Europäer zu bewachen und die ungebetenen Gäste hübsch artig, aber energisch aus dem Lande zu führen. Noch haben die Tibeter sich durch Vorspiegelungen vom Aufschwung des Handels und durch Einführung von Tabak, Spirituosen, Feuerwaffen und anderen Zivilisationsbeglückungen nicht ködern lassen; nein, »fort mit all euren Genußmitteln und eurem Luxus, Gold und Silber, laßt uns nur in unserem eigenen Lande in Ruhe!« Einst kommt jedoch auch an Tibet die Reihe.

Dies schrieb ich am Ufer des Nakktsong-tso in mein Tagebuch, und was ich damals voraussah, ist schon jetzt eingetroffen. –

Während die Karawane nach unserem alten Lagerplatze am Jaggju-rappga zurückmarschierte, ließ ich mich von Ördek über den Selling-tso dorthin rudern. Von dort aus sollte der Rückzug nach Ladak angetreten werden. Die Tibeter zeigten uns geschäftig den Weg. Ich wählte indessen eine südlichere Straße und überschritt einen so gefährlichen, steilen Paß, daß, wenn ein Kamel ausgeglitten und gefallen wäre, es unten als rohes Beefsteak angekommen wäre.

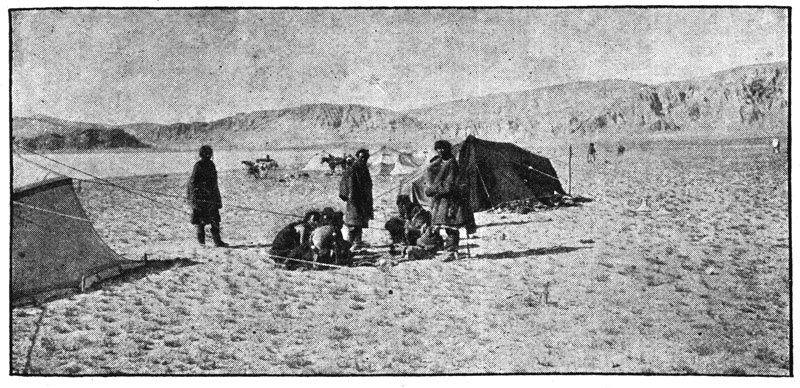

Das 84. Lager wurde am Ostufer des Sees Tschargut-tso aufgeschlagen. Alles, was man hier sah, war prachtvoll, entzückte das Auge und machte den Sinn fröhlich. Nach Westen hin reichte der Blick tief in die Fjorde des Sees hinein, wie in einen steinernen Wald. Die Tibeter paßten vorzüglich in diese wilde Landschaft, die für ihre bunten Trachten und ihre kriegerische Rüstung den richtigen Rahmen bildete. Auf dem Ufer, einem natürlichen Korso, konnten wir 25 Zelte, außer unseren, zählen, und trotzdem kampierten die meisten Soldaten an offenen Feuern. Es wimmelte von Menschen und Pferden; unsere Wächter waren jetzt 500 Mann stark.

Die Karawane am Strande des Tschargut-tso.

Zwei Tage lagen wir noch an dieser herrlichen Bucht und in dieser Zeit wurde das Programm für die Reise nach Ladak festgesetzt. Hladsche Tsering teilte mir mit, daß er Befehl vom Dalai-Lama habe, uns so viele Lasttiere, als wir wünschten, zur Verfügung zu stellen; ich bat sofort um 40 Yake, die möglichst schnell angeschafft werden sollten. Dann schenkte er mir, gerade wie Kamba Bombo, zwei Schimmel und Proviant, der uns auch weiterhin unterwegs überall besorgt werden sollte. »Außerordentlich liebenswürdige Menschen«, dachte ich.

Am Mittag des 19. September gewährten uns die Tibeter ein großartiges Schauspiel. Ich bat Hladsche Tsering, er möge ein paar hundert Mann seiner Kavallerie sich aufstellen lassen, da ich sie photographieren wolle. Aber selbst den Anführern wurde es nicht leicht, die Mannschaft einige Minuten im Zaume zu halten. Als ich bat, sie möchten ihre Säbel und Lanzen in die Luft strecken, und diesem Kommando gehorcht wurde, erwachten sofort ihre kriegerischen Instinkte. Die Pferde wurden unruhig, und die ganze Schar sprengte unter wildem Geheul wie zum Angriffe vor. Als diese zügellose Horde über die Steppe hinsauste und ihre klirrenden Waffen und Wehrgehenke in der Sonne glänzten, konnte man den Blick nicht davon losreißen. Der photographische Apparat mußte sich gedulden, bis sich die kriegerische Aufwallung der Kerle gelegt und sie begriffen hatten, daß solch verzweifeltes Lärmen und Toben beim Photographieren durchaus unnötig war.

Am 20. September baten uns die Tibeter, noch einen Tag zu rasten, da sie einen Festtag feiern müßten. Mit Vergnügen ging ich auf den Vorschlag ein, denn ich wünschte, eine Ruderfahrt auf unserer Bucht zu machen. Chodai Kullu wurde zum Ruderer ernannt, und nun ging es nach Westen. Doch als wir uns auf der großen, offenen Wasserfläche befanden, erhob sich ein Sturm aus Westen, und in einigen Minuten war der See heftig aufgewühlt. Mit sausender Fahrt trieben wir wieder nach dem Ufer zurück, jeder mit einem Ruder arbeitend, um das Boot rechtwinklig gegen den Wellengang zu halten. In dicht gedrängten Reihen und regungslos wie Statuen standen die Tibeter am Ufer, um zuzusehen, wie wir vom Tschargut-tso verschlungen würden. Bald entschwand die Jolle in einem Wellentale ihren Blicken, bald schaukelte sie hoch auf einem Kamme, auf dessen brodelndem Schaumrücken sie stampfte und zitterte. Mit erschreckender Schnelligkeit jagte uns der Sturm auf das Ufer zu, im nächsten Augenblick wird er uns auf den sandigen Strand werfen, von dem uns der Sog wieder herabziehen wird, bis wir schließlich in der Brandung zerschellen. Gerade als eine gewaltige Welle das Boot auf den Strand schleudert, springt Chodai Kullu ins Wasser, die Kosaken waten in die Brandung hinein und tragen mich wie auf einer Bahre aufs Trockene, und die Tibeter umdrängen uns, um sich zu überzeugen, ob ich noch lebe.

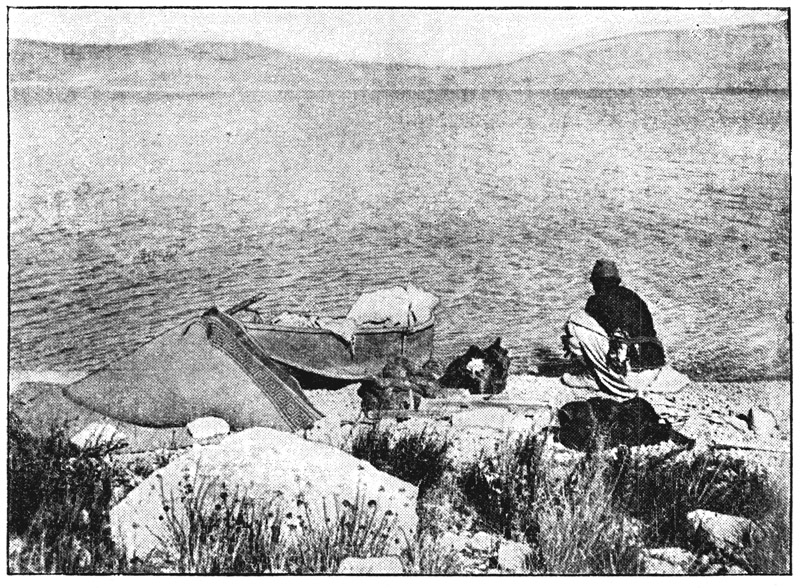

Im Kampf mit Wogen und Wind auf dem Tschargut-tso.

Später am Tage glückte es uns besser, und wir kehrten erst zurück, als es dunkel war. Da loderten die Feuer in einer langen Reihe, und das Ufer glich einem illuminierten Hafenkai.

Am Tage darauf packten wir unsere Habe zusammen. Die Karawane hatte Befehl, sich nach einem geeigneten Platze auf der Westseite des Sees zu begeben. Ich zog die Einsamkeit im Boote dem Pferdegetrappel und dem Waffengeklirre der 500 Tibeter vor und steuerte mit Kutschuk über den Tschargut-tso. Wir nahmen warme Kleidung und Proviant für drei Tage mit. Vom See aus sahen wir die langen, schwarzen Reihen der Reiter hinter den Bergen verschwinden. Wieder erhob sich ein halber Sturm aus Westen. Zum Umkehren war es zu spät. Schutzbietende Landspitzen gab es in der Nähe nicht. Unsere einzige Rettung war, wie Galeerensklaven nach der ersten kleinen Klippe hinzurudern, die einem Felseneilande gleich mitten im See auftauchte. Die Tiefe hatte anfangs 42 Meter betragen, nachher aber hatte in dem heftigen Seegange nicht mehr gelotet werden können. Die Wellen schlagen ins Boot, alles ist naß, meine Mütze trieft von Wasser. Wir nähern uns, wenn auch ungeheuer langsam, der Insel und spüren endlich ihren Schutz. Nun legen wir uns wieder ins Geschirr und erreichen schließlich, von der Anstrengung erschöpft, das Ufer, wo wir das Boot aufs Land ziehen, damit es uns nicht forttreibt, – man denke sich unsere Lage, wenn dies geschehen wäre!

Tibetische Soldaten beim Spiel am Tschargut-tso.

Nachdem wir uns in unserem unfreiwilligen Gefängnisse umgesehen hatten, schlugen wir das Lager auf der Leeseite des Bootes auf, und eine Filzdecke schützte mich gegen Sonne und Wind. Zum Glück hatte ich Lektüre, Onkel Toms Hütte, mitgenommen. Brennmaterial gab es in Menge, und so wurde denn Tee bereitet. Der Wind stöhnte zwischen den Felsen, ich sehnte mich ordentlich danach, daß er sich legen und verstummen möchte. Man hörte die Wellen donnernd gegen das felsige Westufer schlagen, und selbst gegen Abend legte sich der Sturm nicht; es war unmöglich, bei solchem Wetter mit dem Boote hinauszugehen. Es gehörte Engelsgeduld dazu, auf dieser Felseninsel untätig liegen zu müssen, während die Karawane ihren Weg nach Westen fortsetzte. Klar und hohnlächelnd ging die Sonne unter, tiefe Schatten senkten sich auf das Lager herab, während im Osten der Seestrand, an dem wir drei so vergnügte Tage verlebt hatten, noch in Licht getaucht dalag. Aber der Schatten kletterte auch dort bald an den Bergen in die Höhe, und nur ihre Gipfel glänzten zuletzt noch scharlachrot. Als auch diese Glut erlosch, stieg die Nacht blaukalt und dunkel aus dem Morgenlande auf. Jetzt aber loderten dort hinten keine Feuer, nur der Halbmond warf sein bleiches Licht auf das Land.

Vielleicht würde sich der Wind über Nacht doch noch legen. Kutschuk stand bisweilen auf, um nach dem Wetter zu sehen, aber der Wind beharrte eigensinnig bei seiner Heftigkeit. Um 4 Uhr standen wir auf; es waren -5°, und ein gewaltiges Feuer wurde angezündet. Was würden die Nomaden auf dem Nordufer wohl denken, wenn sie seinen Schein auf der unbekannten Insel sahen? Natürlich, daß es dort spuke oder daß die Felsengeister dort ein nächtliches Fest feierten. Wir warteten und warteten, endlich graute der Tag im Osten, und die Bergkämme zeichneten sich schwarz auf einem immer heller werdenden Hintergrunde ab. Auf einmal ging die Sonne auf, einem funkelnden Edelsteine vergleichbar.

Der Sturm nahm an Heftigkeit zu, – sollte uns noch ein Tag verloren gehen? Ich machte eine Kartenaufnahme von der Insel und saß dann stundenlang müßig da, träumend und dem tosenden Spiele der Wellen an den Felsen des Westufers lauschend. Dann aßen wir zu Mittag und vertrieben uns die Zeit mit dem Sammeln von Feuerungsmaterial. Hierauf bestieg ich die höchste Felsenspitze, um von der Sonne Abschied zu nehmen. Wieder zieht die Nacht herauf, wir lassen uns am Lagerfeuer nieder und setzen unser dolce far niente fort.

Unfreiwilliges Gefängnis.

Gegen Abend machte der Wind Miene abzuflauen, obgleich die Wolken sich verdichteten und mit derselben unheimlichen Schnelligkeit unter dem Monde hinschwebten, der wie ein silbernes Boot auf ihnen hinzusegeln schien. Mit zunehmender Spannung beobachteten wir die Himmelszeichen und begaben uns nach dem Westufer, fanden aber den Seegang noch immer so hoch, daß wir warten mußten. Ich hoffte indessen, daß wir uns während der Nacht nach der nächsten kleinen Felseninsel, die ich, ehe der Mond unterging, auf meiner Karte eingepeilt hatte, hinwagen könnten.

Jetzt flaute der Wind wirklich ab, und der Seegang legte sich; in dem Augenblicke, als wir das Boot vom Lande abstießen, schmerzte es mich beinahe, diese kleine Insel, die uns zwei friedliche Tage hindurch eine Freistatt gewährt hatte, auf immer zu verlassen. Wir rudern an ihrer südlichen Felswand hin, die sich wie ein rabenschwarzes Gespenst aus den Wellen erhebt, und steuern dann auf den offenen See hinaus. Das Wasser ist schwarz wie Tinte, nur die Mondstraße zittert silbern auf den sich glättenden Wogen, und die den See ringsum einrahmenden Gebirge gleichen in der Nacht einer rabenschwarzen, verschwommenen Kohlezeichnung. Stundenlang ruderten wir nach Westen; die Tiefe betrug noch 37 Meter und ließ nicht auf die Nähe von Land schließen. Mit Hilfe der Laterne konnte ich meine Instrumente ablesen. Ich fing beinahe an, zu fürchten, daß wir schon an der Insel vorbeigerudert seien, in welchem Falle wir in das westliche Becken des Sees gelangt wären und uns in mehr als gefährlicher Lage befunden hätten, wenn der Sturm wieder ausgebrochen wäre. Der Mond war untergegangen, und schwärzeste Finsternis umgab uns auf allen Seiten.

Doch jetzt nahmen die Tiefen wieder ab, und ehe wir uns dessen versahen, schrammte das Boot gegen Land – wir sahen die kleine Insel erst, als wir dicht vor ihr waren. Hier legten wir uns sofort schlafen.

Als wir erwachten, ging ein heftiger Wind. Sollten wir wirklich auf dieser kleinen Felseninsel, deren Durchmesser nur 300 Meter betrug, liegen bleiben müssen? Der Proviant ging zu Ende. Jetzt zieht ein richtiger Sturm über den See. Welch ein Glück, daß wir uns nicht hinausgewagt hatten! Das Tal, in welchem der Tschargut-tso liegt, scheint eine Abflußrinne zu sein für alles, was es hier in der Gegend an Stürmen gibt. Binnen einer Stunde ging jedoch die Sturmbö vorüber, der See beruhigte sich, nur weich abgerundete Dünungen kräuselten noch seinen Spiegel, die Sonne näherte sich ihrem Horizonte, und der Tschargut-tso war herrlich anzuschauen. Wir stießen ab, Kutschuk ruderte angestrengt, und bald waren wir über die größte Tiefe des Sees, 48 Meter, hinweg.

Alle schützenden Landspitzen hatten wir hinter uns und das größte Seebecken vor uns, als der Donner wieder zu rollen begann und neue Sturmzentren die Gebirge im Norden und Süden mit Regen und Schnee überschütteten. Aber über dem See selbst war es noch hell, und die Sonne ging in leichten Wölkchen unter.

Über den lotrecht abfallenden Felsen des Südufers, auf die wir jetzt zusteuern, erhebt sich drohend eine stahlblaue Wolkenwand. Ihre Unterseite färbt sich brandgelb, als würde sie von einer Feuersbrunst beleuchtet; wir wissen, was das bedeutet. Eine Schutz gewährende Landspitze ist nicht in Sehweite, wir müssen gegen den Wind auf halten und Schutz unter den Felsen suchen, von denen wir jedoch noch sehr weit entfernt sind.

Mit einem Schlage bricht der Sturm los. Jetzt stramm gerudert, es gilt das Leben! Das stampfende Boot knackt und bebt, und sein gespannter Boden schlägt gegen die uns entgegenkommenden Wellen. Bald wird der Segeltuchrumpf mit einem Knalle zerplatzen. Wir rudern mit gleichmäßigen, langen Schlägen unter Aufbietung aller Kraft, die in unseren Muskeln aufgespeichert ist. Der Sturm wird zwischen den Felsen der Ufer eingepreßt und nimmt an Heftigkeit zu. »Nur frisch drauf los, Kutschuk! Wir sind dem Ufer schon näher, es hat gar keine Gefahr!« Da bricht ein Wogenkamm über die ganze Steuerbordreling herein, das Boot schwappt und gluckst im Rollen, noch eine Welle schlägt hinein. Wir legen uns ins Geschirr, daß unsere Fingerknöchel ganz weiß aussehen und die durch das Rudern in unseren Händen entstandenen Blasen brennen; wir tragen das Boot auf den Ruderblättern durch die Sturzseen. Lange kann es auf diese Weise nicht fortgehen, das Boot ist halbvoll Wasser, und die Seen schlagen immerfort über den Vorsteven, bald müssen wir sinken.

»Halte deine Rettungsboje bereit, Kutschuk, ich habe meine, rudere, rudere! Vielleicht erreichen wir noch jene Landspitze! Ja Allah!«

Mit knapper Not hielten wir wirklich das Boot über Wasser, bis wir in Lee und in ruhigeres Wasser kamen. Aber es hing an einem Haare, und nie bin ich auf meinen asiatischen Seefahrten dem Ertrinken so nahe gewesen. Ich will nicht empfehlen, bei Nacht und Wind in einer Zeugjolle über einen unbekannten See zu fahren, während die Sturmwolken vom Winde zerfetzt werden und der Mond den Wellenschaum versilbert, der weiß und kristallhell über unbekannten Tiefen glänzt, die bereit sind, uns in ihre kalten Arme zu schließen.

Todmüde warfen wir uns am Ufer hin und schliefen ein, zur Hälfte durch das Boot gegen den herabgießenden Regen geschützt, der die ganze Nacht auf dem Segeltuchboden trommelte.

Von herrlichem Wetter begünstigt, ruderten wir am folgenden Morgen weiter, nach einem ganz kurzen Flußarme hin und auf diesem in einen neuen See hinaus, über den wir schräge hinüberrollten. Ein großes Glück war es, daß wir uns nicht zu weit vom Ufer entfernten, denn hier überfiel uns wieder ein Sturm. Wie wir mit ihm kämpften, läßt sich nicht beschreiben. Jetzt aber waren unsere Anstrengungen vergeblich, die Jolle wurde von den Wellen an das sehr langsam abfallende Ufer getrieben. Das Boot füllte sich bald mit Wasser und schlug um, sobald es auf Grund stieß. Wir sprangen ins Wasser und trugen die ganze Bescherung ans Land, wo wir unsere Sachen ausrangen und zum Trocknen ausbreiteten, dann streckten wir uns träge im Sande aus, bis die Unseren uns aufstöberten; es war hohe Zeit, denn unser Proviant war zu Ende, und wir waren hungrig wie Wölfe.

Große Freude herrschte im Lager, als wir uns dort zeigten; alle hatten uns verloren geglaubt. Die Tibeter hatten die Kosaken gefragt, wo ich geblieben sei, und diese hatten, ohne mit einer Wimper zu zucken, versichert, ich sei nach dem nächsten Ufer des Tschargut-tso gerudert, um von dort auf dem ersten besten Pferde direkt nach Lhasa zu reiten. Welch ein Skandal, welche Schande, den Vogel auf diese Weise aus dem Käfige fliegen zu lassen! Sofort wurden Reiterpatrouillen um den See herumgeschickt, doch sie konnten nur berichten, daß nichts Lebendes sichtbar gewesen sei. Unterdessen rauchte ich am Ufer der ersten Insel in schönster Ruhe meine Pfeife. Dann wurden mehrere Reiterscharen von etwa 20 Mann südwärts geschickt, um die verschiedenen Wege in der Richtung nach Lhasa abzustreifen. Sie überanstrengten sowohl sich wie ihre Pferde und waren noch nicht zurückgekehrt, als ich meinen feierlichen Einzug in das Lager hielt, wo Hladsche Tsering und Junduk Tsering mich aufs herzlichste begrüßten und nicht ein bißchen verdrießlich waren über die Mühe, die ich ihnen gemacht hatte. Sie gaben uns einen großartigen Schmaus in ihrem Zelte, wo die Götterbilder matt durch die Weihrauchwolken glänzten.

Die Anführer unserer Leibwache. Links Lama Schereb, rechts Jamdu Tsering und Tsering Daschi.

Mohammed Tokta ging es schlechter, ein Kamel war gestürzt, und ein Tibeter gestorben. Auf dem Wege nach dem Lager ritten wir an seiner von Wölfen und Geiern entsetzlich zugerichteten Leiche vorbei.

Am 25. September verabschiedeten wir uns von den Gesandten des Dalai-Lama, nachdem wir ihnen reiche Geschenke – Revolver mit Patronen, Messer, Dolche, Kompasse und Zeugstoffe – gemacht hatten. Eine Eskorte von 22 Mann unter Jamdu Tsering und Tsering Daschi sollte uns begleiten und dafür sorgen, daß wir alles, dessen wir bedurften, von den Nomaden erhielten. Es betrübte uns ordentlich, von Hladsche Tsering und Junduk Tsering, in deren Gesellschaft wir so angenehme Wochen verlebt hatten, scheiden zu müssen. Ich bat sie, den Papst von Lhasa, den Dalai-Lama, zu grüßen und ihm zu sagen, er möge meinen Namen nicht vergessen, denn wir würden uns schon noch eines Tages treffen. Dann zogen wir westwärts, während die Tibeter uns mit langen, nachdenklichen Blicken nachschauten.