|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mein Zug durch die Tschertschenwüste hatte ein glückliches Ende genommen, obgleich ich völlig darauf vorbereitet war, daß eine Katastrophe, eine Lage eintreten konnte, in der das Leben auf dem Spiele stand. Schon früher hatte ich mich in solchen Lagen befunden. Die stets bestehende dunkle Ungewißheit, die täglich wiederkehrende Frage, ob unsere Kräfte zur Durchquerung der Wüste ausreichen würden, erhält uns in Spannung. Auf verschiedenen Strecken hatte ich das innerasiatische Sandmeer bezwungen. Wie es kommt, weiß ich nicht, doch sicher ist, daß mich mehr als jeder andere Teil der Erde die Wüste entzückt, mit ihrer großen Einsamkeit, mit ihrer tiefen Stille, wenn die Luft ruhig ist, mit ihrem Klagegeheul, wenn der Sturm sie durchtobt, mit ihren seltsamen, zu ganzen Bergketten angehäuften Flugsandmassen. Aber es ist kein Kinderspiel, durch diese seltsamen Labyrinthe zu ziehen. Bei einem derartigen Versuche habe ich einst beinahe das Leben eingebüßt. Wenn es dem Leser Vergnügen macht, möge er hören, wie jene Reise ablief.

Es war auf meiner ersten Reise durch das geheimnisvolle Innerasien, die ich in den Jahren 1893–97 ausgeführt habe. Nachdem ich meine Forschungen in dem mächtigen Hochlande Pamir, dessen Hauptgipfel, der Mus-tag-ata, sich bis zu 7800 Meter Meereshöhe erhebt, abgeschlossen hatte, war ich in mein altes Standquartier Kaschgar zurückgekehrt, von wo aus ich die verhängnisvolle Wüstenreise antrat.

Ich hatte bei dem Dorfe Lailik gelagert, demselben Punkte, von dem aus ich, wie ich geschildert habe, dieses Mal die Flußreise auf der Fähre unternahm, und befand mich Anfang April 1895 in Merket, einem Dorfe am rechten Ufer des Jarkent-darja, das Lailik gerade gegenüberliegt. Prschewalskij hatte auf seiner letzten Reise den Berg Masar-tag entdeckt, insofern als er ihn vom Chotan-darja aus gesehen hatte, und hatte, auf von Eingeborenen eingezogene Erkundigungen hin, angegeben, daß dieser Gebirgsstock sich nach Nordwesten diagonal durch die Wüste Takla-makan bis an das Ufer des Jarkent-darja erstrecke. Wenn ich nach Osten zöge, müßte ich also auf diesen Berg stoßen und könnte dort vielleicht auch Quellen und Vegetation finden.

Die Entfernung von Merket nach dem Chotan-darja mochte etwa 300 Kilometer betragen. Wir wollten in vier großen eisernen Behältern und in Ziegenlederschläuchen Wasser für 25 Tage mitnehmen. Die Jahreszeit war weit vorgeschritten; es fing schon an, warm zu werben, – es war ein wahnwitziges Unternehmen, das sah ich nur zu gut ein, aber keine Macht der Erde hätte mich davon zurückhalten können. Ich hatte nur vier Diener, meinen treuen Islam Bai, Mohammed Schah, Kasim und Jolltschi; letzterer war ein Landstreicher, der in der Tiefe der Wüste nach verborgenen Schätzen zu suchen pflegte und, wie allgemein gesagt wurde, ihre geheimsten Wege kannte. Als er versicherte, wir könnten ohne Gefahr durch die Takla-makan ziehen, sahen die übrigen Leute keine Veranlassung zur Unruhe. Unser Gepäck war sehr umfangreich, denn es war meine Absicht, den Sommer in Tibet zuzubringen; wir nahmen reichlichen Proviant, Konserven, Kleidungsstücke, Instrumente, einige photographische Apparate mit 1000 Platten und die schweren Wasserbehälter mit.

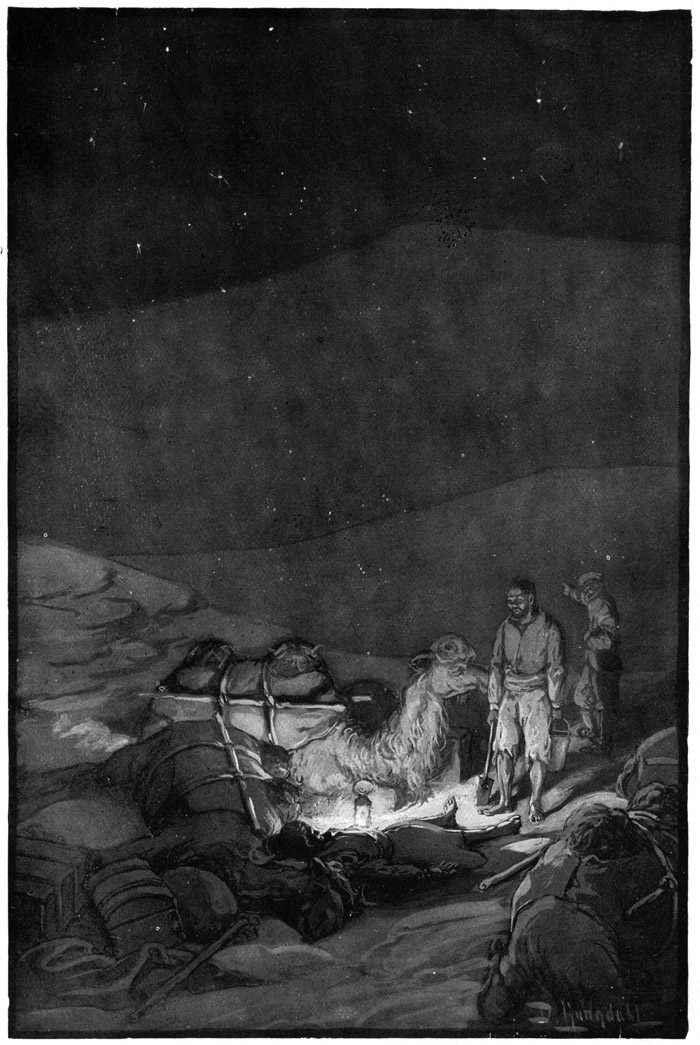

Ruhig und majestätisch schritten unsere acht Kamele am 10. April 1895 hocherhobenen Hauptes durch Merkets enge Gassen. Die Dorfbewohner betrachteten uns mit größter Verwunderung. »Die kommen nie wieder«, hörte man sie einander zurufen, »ihre Kamele sind zu schwer beladen, sie bleiben in dem tiefen Sande stecken.« Feierlich läuteten die Glocken mit dumpfem Klange den eigenen Leichenzug der Karawane ein. Am Schlusse des ersten Tagemarsches lagerten wir an einer Schlucht, wohin uns einige Dorfbewohner mit Wasser in kupfernen Kannen begleitet hatten, so daß wir den kostbaren Inhalt unserer Behälter noch nicht anzugreifen brauchten. Das Lager sah an dem kühlen, ruhigen Abend recht gemütlich aus. Ich hatte kürzlich von dem englischen Konsul in Kaschgar ein Zelt bekommen. Ein junger englischer Offizier war in diesem Zelte gestorben, aber ich war nicht abergläubisch. Im Buschholze um mich herum weideten unsere prächtigen, ausgeruhten Kamele und einige Schafe, die wir als Proviant mitgenommen hatten; der Hahn und mehrere Hühner, die auf den Märschen in einem Korbe verwahrt wurden, krähten und gackerten ganz vergnügt und pickten nach ihrem Futter. Zwei Hunde leisteten mir Gesellschaft, Jolldasch I und Hamra.

Die zweite Tagereise führte uns in dem hohen, schwer passierbaren Sande aufwärts, wo die Kamele wiederholt strauchelten und stürzten. Wir konnten nicht, wie beabsichtigt gewesen, nach Nordosten weiterziehen, sondern mußten den hohen Sand rechts liegen lassen. In dieser Richtung konnten wir ohne Schwierigkeit weiterkommen. Jeden Abend gruben wir einen Brunnen; das Wasser war freilich schwach salzhaltig, aber alle Tiere nahmen damit vorlieb. Am 14. April gelangten wir zu allgemeiner Zufriedenheit an eine kleine Süßwasserquelle, an der wir einen Tag rasteten; am 18. April entdeckten wir einen See, der entschieden mit dem Jarkent-darja in Verbindung stand und der von herrlichem, dichtem Walde umgeben war, ja von so dichtem Walde, daß wir manchmal zu den Äxten greifen mußten, um uns einen Weg zu bahnen. Dann verloren wir uns in fast undurchdringlichen Schilffeldern; wir fühlten uns erleichtert, als wir diese hinter uns ließen und wieder in offenem Terrain lagern konnten, auf niedrigen Sanddünen, wo es von Skorpionen wimmelte.

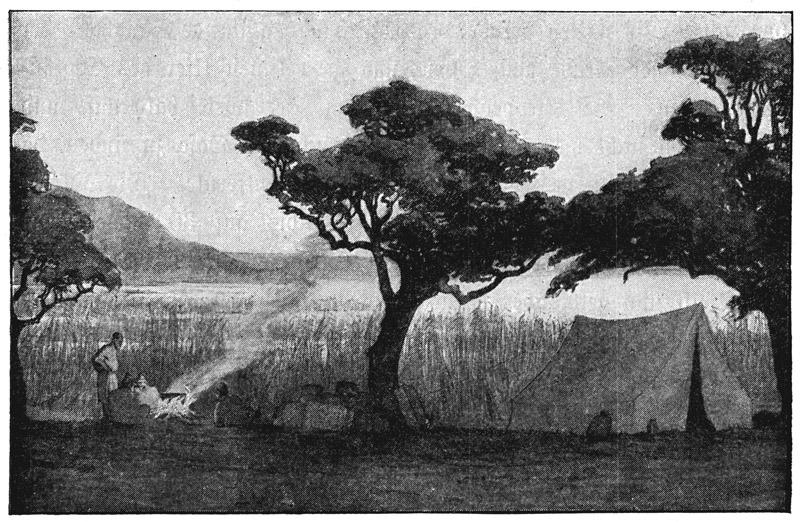

Am Tage darauf erreichten wir einen Berg, dessen zerklüftete Seiten sich aus dem Sandmeere erhoben und an dessen Nordfuß ein schöner, von reicher Vegetation umgebener See lag. Unter einigen dichtbelaubten Pappeln wurde das Lager aufgeschlagen. Bei Tage erhitzte der Sand sich bis auf +53°, abends jedoch, wenn die Gegend sich in leichten Nebel hüllte, wurde es recht kühl. Moskitos und Mücken summten in der Luft, gelegentlich quakte ein Frosch im Sumpfe, in dem Enten eifrig schnatterten, und dann und wann läuteten die Glocken der werdenden Kamele zwischen den Schilfbüscheln. Es war so schön, so friedlich in dieser kleinen Oase, und wir erinnerten uns ihrer während der folgenden Leidenswochen wie eines irdischen Paradieses.

Eine paradiesische Oase am Masar-tag.

Am 21. April zogen wir weiter, am Westufer des Sees Tschöll-köll entlang, den ich 1899 noch einmal besuchte, und schlugen an der südlichsten Spitze des Masar-tag, am Tschokka-tag, Lager. Wie ein Kap weist der Weg nach Süden in das aufgewühlte Meer der Sandwüste hinaus; mit Prschewalskijs Masar-tag hängt er nicht zusammen. Jolltschi versicherte, daß wir noch vier Tagereisen bis an den Chotan-darja hätten, einen Fluß, der von Süden nach Norden durch die Wüste strömt, aber nur im Spätsommer Wasser führt. Nach Prschewalskijs Karten mußten uns jedoch noch etwa 120 Kilometer von dem Flusse trennen. Ich glaubte, diese Entfernung werde sich in 6 Tagen bequem zurücklegen lassen und schon zwei Tage, bevor wir den Fluß erreichten, werde es sich verlohnen, mit dem Brunnengraben zu beginnen. Der Sicherheit halber befahl ich jedoch, daß Wasser für 10 Tage mitgenommen werden solle. Am Abend hörte ich die kostbare Flüssigkeit in die sich allmählich bis zur Hälfte füllenden Behälter rinnen. In den Tagen, während welcher wir längs der Seen hingezogen waren, hatten wir die Behälter leer gelassen, um die Kamele zu schonen.

Am Morgen des 23. April ging der verhängnisvolle Aufbruch vor sich. Wir sollten geradeswegs durch das glühende Sandmeer der Wüste, immer gerade nach Osten, nach dem linken Ufer des Chotan-darja ziehen. Die Steppenvegetation am See hörte bald auf, und wir konnten nicht mehr darauf rechnen, noch eine Oase zu finden, da uns jeder Schritt weiter vom Jarkent-darja entfernte. Die Dünen wurden immer höher und stiegen von 20 bis auf 30 Meter; wir marschierten auf den Kämmen, wo der Sand fest ist, vorwärts.

Wüst und gelb, aber dennoch anziehend in ihren schön geschwungenen Formen, erheben die Dünen vor uns ihre Delphinrücken bis ins Unendliche. Wohl wird sich der Leser wundern, daß ich nicht vor Entsetzen bleich wurde, als mein Blick über diese unzähligen Riesenwogen aus feinem, gelbem Sande nach Osten schweifte. Würde der Glücksstern, der bis dahin über meinen asiatischen Wegen gestrahlt, gerade hier erlöschen? Ich regte mich nicht darüber auf; es war meine erste Wüstenreise, ich war unerfahren und verließ mich allzu blind auf meinen Führer. Daher regte sich in mir keine Spur von Furcht oder Unschlüssigkeit, und meine Ruhe täuschte meine Leute. »Vorwärts!« flüsterte der Wüstenwind; »vorwärts!« sang das Erz der Kamelglocken. Tausend und aber tausend Schritte nach Osten, doch keinen einzigen zurück! Die Hirsch- und Gazellenspuren haben aufgehört, kein Schilfstengel ist jetzt zu erblicken, kein Laubblatt sichtbar, ja sogar die äußersten Bergspitzen sind im Staubnebel der Atmosphäre verschwunden. Als wir uns am ersten Tage müde gegangen hatten, entdeckten wir noch zwei Tamarisken, es waren die letzten; dort lagerten wir. Erst hier kam es heraus, daß Hamra durchgebrannt war; Jolldasch war bei uns geblieben, aber seine Treue sollte ihm das Leben kosten. Um das kleine Lagerfeuer herum, das mit den Wurzeln der Tamarisken gespeist wurde, war es still. Die Kamele wurden angepflöckt, damit sie nicht nach dem See zurückliefen. Grabesstille herrschte, sogar die Glocken blieben stumm. Um mein Licht im Zelte flatterten zwei verirrte Schmetterlinge.

Am 24. April drangen wir immer tiefer in das Heim der Todesstarre ein. Ein heftiger westlicher Wind brachte uns ein wenig Kühlung, aber dennoch mußten wir unausgesetzt Halt machen, um zu trinken, – das Wasser war 30° warm infolge seines Anschlagens gegen die erhitzten Wände der eisernen Behälter, die jetzt nicht mehr von Schilfbündeln beschattet wurden; diese waren von den Kamelen bis auf den letzten Stengel verzehrt worden. Jolldasch und das letzte Schaf erhalten ebenfalls ziemlich oft einen Schluck.

Islam Bai lotst uns über die Dünen, da wo der Übergang am bequemsten ist. Leichten Schrittes geht er voraus nach Osten, immer den Kompaß in der Hand; bald verschwindet er in den Dünentälern, bald sehen wir ihn wieder auf einem Kamme und wie Schnecken folgen wir seiner Spur. »Inschallah, bißmillah, ja Allah!« hört man die Mohammedaner Gott anrufen. Neue Gipfel, neue Kämme von gelbem Sande türmen sich auf, soweit der Blick reicht. Ein Kamel fällt auf einem steilen Kamme und läßt sich nicht eher zum Aufstehen bewegen, als bis es, von seiner Last befreit, in ein Dünental hinuntergerollt worden und dort auf festerem Boden angelangt ist. Bei dem Lager, das wir an diesem Tage nach einem Marsche von 13 Kilometern aufschlugen, gab es keine Spur von organischem Leben, nicht einmal ein vom Winde verwehtes Blatt, und die Nachtschmetterlinge, die mir gestern Abend Gesellschaft geleistet hatten, stellten sich nicht wieder ein.

Am Morgen des 25. April wehte Nordostwind, und die Luft war voller Flugstaub, der die Sonnenglut angenehm dämpfte. Da es mir vorkam, als klänge das Schwappen in den Wasserbehältern hohl, untersuchte ich sie und fand, daß der Vorrat nur noch für zwei Tage reichte. War es Verräterei von Jolltschi oder Nachlässigkeit von Islam, der Befehl erhalten hatte, sie für zehn Tage zu füllen? Die unheimliche Wirklichkeit drang jetzt auf mich ein; es war ein Gefühl, als begleitete uns der Tod. Jolltschi versicherte, daß wir schon beinahe den halben Weg hinter uns hätten, und mir kam gar nicht der Gedanke, nach den kleinen Seen zurückzukehren. Welche Leiden und Sorgen hätten wir uns erspart, wenn wir denselben Weg zurückgegangen wären! Die Hoffnung, im Herzen der Wüste alte Ruinen zu entdecken, hatte ich jetzt aufgegeben; jetzt handelte es sich nur darum, die Wüste selbst zu besiegen. Mit dem Wasser sollte so sparsam umgegangen werden wie mit Gold. Die Kamele durften ihren Durst jetzt nicht mehr stillen. Sie würden es schon ertragen, dachte ich. Aber gerade an diesem Tage machten sich bei ihnen Anzeichen von Ermattung bemerkbar. Ich ging zu Fuß voraus, um mein Kamel zu schonen. Ein anderes Tier legte sich nieder, seine Last wurde auf die anderen verteilt, es erhielt einen Schluck Wasser und Stroh aus seinem eigenen Packsattel und wurde uns dann von Mohammed Schah langsam nachgeführt. Als noch ein Kamel streikte, machten wir Halt; es war unser dreizehntes Lager. Jetzt genügte schon der Anblick eines Raben zur Hebung der Stimmung; er kreiste ein paarmal über der Karawane, hüpfte auf einem Dünenkamme umher und verschwand. War es die Taube mit dem Ölblatte, die das Land verkündete?

Während die anderen am Morgen des 26. April mit dem Abbrechen des Lagers und dem Beladen der Kamele beschäftigt waren, eilte ich zu Fuß voraus. Ich zählte meine Schritte, um die zurückgelegte Entfernung auf der Karte angeben zu können. Hierdurch wurde ich von meinen trüben Gedanken abgelenkt, so daß die Hoffnung sich wieder regte, die mörderische Wüste besiegen zu können und dort, wo noch kein menschlicher Fuß die Erde betreten hatte und andere zusammengebrochen wären, doch vorwärts zu kommen. Jetzt mitten in meinem Lebensfrühling sterben und auf eine Zukunft, die so schön werden konnte, verzichten müssen, nein, das durfte nicht geschehen! Vorwärts durch diesen glühenden Sand, dessen Kämme in immer blasser werdenden Nüancen im fernen Osten verschwammen. Einmal würde uns schon eine grüne Linie am Horizonte die Nähe des Chotan-darja verkünden. Tiefere Sonntagsstille kann auf keinem Friedhofe herrschen; hier fehlten nur die Grabkreuze. Schweigend folgte die Karawane wie ein Leichenzug langsam meiner Spur, und die Glocken läuteten weit hinter mir im Beerdigungstakte. Nur eine verirrte Fliege leistete mir Gesellschaft; ich betrachtete sie wie einen Freund, war sie doch das einzige Lebenszeichen im Heime der Todesstille.

Kein Wasser!

Es sah schlimm für uns aus, als die Dünen, die uns langsam töteten, sich wieder zu einer Höhe von 50 Meter erhoben. Man wurde auf ihren hohen Kämmen schwindlig, und so weit der Blick reichte, war keine Abnahme des hohen Sandes zu entdecken. Um die Mittagszeit fiel ich vor Erschöpfung und Durst beinahe um; es wurde mir schwarz vor den Augen, und ich wollte Rast machen, als die Fliege mich durch ihr munteres Summen wieder an das Leben erinnerte, das mir langsam zu entfliehen schien. »Spanne deine Kräfte bis aufs äußerste an! Noch tausend Schritte, es ist Land, das du dem Totenreiche entreißt!« Ich eroberte meine tausend Schritte und sank dann kraftlos auf einer Düne nieder, wo ich mich mit über das Gesicht gedeckter Mütze auf den Rücken legte und in einer tiefen Betäubung, voller Vergessenheit und trügerischer Träume, liegen blieb. Deutlich glaubte ich das Zittern der Blätter einer Silberpappel am Ufer eines blauen Sees zu hören und dann wieder das Rauschen von herrlichen Gletscherbächen über die kristallhellen Eiswände, die ich kürzlich auf dem Pamir gesehen hatte. Da erweckte mich wieder das dumpfe Geläute der Glocken zur abscheulichen Wirklichkeit. Mein Kopf war bleischwer, und meine Augen blendete der Widerschein des ewig gelben Sandes.

Gesenkten Hauptes, mit fieberisch glänzenden Augen schwanken die Kamele einher. Sie suchen nicht länger nach frischer Weide; nur sechs von ihnen zogen beladen unter Islams und Kasims Leitung heran; die beiden übrigen führten uns Mohammed Schah und Jolltschi, unserer Spur folgend, langsam nach.

Von Müdigkeit und Durst erschöpft waren wir nicht sehr weit gekommen, als wir auf einem Fleckchen ebenen Lehmbodens Halt machten. Die Zelte wurden nicht mehr aufgeschlagen, wir mußten unsere Kräfte für wichtigere Anstrengungen aufsparen. Spät abends kamen die beiden kranken Kamele im Lager an. Erst nach Sonnenuntergang, in der Abendkühle regen sich die Lebensgeister wieder. Ich verfiel auf die tolle Idee, daß wir vielleicht versuchen könnten, einen Brunnen zu graben. Alle Männer durchzuckte es wie ein elektrischer Schlag, und Kasim ergriff sofort den Spaten, stach damit auf den trockenen, knisternden Lehm los und sang dann im Takte mit den Spatenstichen.

In einem Meter Tiefe wurde der Lehm feucht! Ungeheure Spannung bemächtigte sich unser aller, und wir wechselten alle fünf beim Graben ab; der Spaten fuhr durch die Luft und versank immer tiefer in der Grube, in der keine Leiche beerdigt, sondern Leben und Rettung aufgegraben werden sollte. In zwei Meter Tiefe war der mit Sand vermischte Lehm so naß, daß wir Kugeln davon formen konnten. Die Temperatur der Luft betrug +28,6°, die des aufgegrabenen Sandes aber nur 12°; es war ein Hochgenuß, die Stirn dagegen zu drücken. Wir stellten die kupfernen Kannen in diesen Sand und löschten unseren Durst mit ruhigem Gewissen; bald würden wir ja die leeren Behälter wieder füllen können. Alle Tiere, sogar die Hühner, trieb ihr Instinkt an das Brunnenloch.

Tiefes Dunkel herrschte jetzt in der Wüste; in die Wände des Brunnens wurden in kleinen Nischen ein paar Lichtstümpfe gesetzt. Kasim sah, nackt wie er war, dort unten phantastisch aus; der Sand wurde nach und nach mit einem Eimer emporgehißt, und kräftiger klangen die Spatenstiche im Takte.

Wir waren schon mehr als drei Meter tief gekommen, als Kasim einen halberstickten Schrei ausstieß, den Spaten fallen ließ und wie versteinert dastand. »Was gibt es, was ist geschehen?« fragte ich, im Glauben, er sei krank geworden. »Kein Wasser! Der Sand ist trocken«, ertönte es klanglos, wie eine Stimme aus dem Grabe. Ein paar matte Spatenstiche überzeugten uns davon, daß die trügerische Feuchtigkeit wieder aufgehört hatte, um ganz trockenen Schichten Platz zu machen. Wie zerschmettert brachen wir zusammen und legten uns sofort schlafen. Nur der hinterlistige, scheue Jolltschi stieß ein Hohngelächter aus und verschwand in der Dunkelheit; er pflegte nie bei den anderen zu schlafen. Um den gähnenden Brunnen herum standen die Kamele, geduldig auf Wasser wartend.

Nachdem wir am 27. April allerlei überflüssige Sachen, einen Ofen, mein Feldbett usw. im Lager zurückgelassen hatten, ging es weiter über diese Riesenwogen, die jetzt wieder eine Höhe von 60 Meter erreichten. Aller Aufmerksamkeit ist auf die Behälter gerichtet, in denen die letzten Wassertropfen klingend gegen das Eisenblech schlagen. Jolldasch bleibt heulend und kläffend in ihrer Nähe. Wenn ich mich ausruhe, kommt er zu mir; er scheint fragen zu wollen, ob denn alle Hoffnung verloren sei, und kratzt im Sande, um mich daran zu erinnern, daß ich wieder einen Brunnen graben lasse. Ich streichele ihn, zeige nach Osten und rufe: »Su, su (Wasser, Wasser)!« Er spitzt die Ohren und läuft nach dieser Richtung, kommt aber ebenso niedergeschlagen und enttäuscht zurück.

Von einer hohen, pyramidenförmigen Dünenspitze aus wurde der Horizont mit dem Fernglase erforscht. Keine Erleichterung! Es wurde uns schwindlig bei dem Gedanken, noch immer der Mittelpunkt dieses Sandmeeres zu sein. Als eines der sechs Kamele sich weigerte, weiter zu gehen, schlugen wir an einer Stelle Lager, wo wir auf allen Seiten von kolossalen Dünen umgeben waren. Bald darauf erschien Mohammed Schah mit einer traurigen Nachricht: die beiden erschöpften Kamele hatten gleich zu Anfang des Marsches im Stiche gelassen werden müssen. Welch ein entsetzliches Schicksal hatte sie betroffen; möchten sie nur nicht zu lange auf Erlösung haben warten müssen. Das eine Kamel hatte gelegen, als Mohammed Schah es verließ, das andere stand noch aufrecht auf zitternden Beinen und sah der hinter den Dünen verschwindenden Karawane mit traurigen, erlöschenden Blicken nach. Und als sie verschwunden war, hatte es seinen großen Kopf seinem Unglückskameraden zugewandt und sich neben ihm niedergelegt. Dort träumten sie vielleicht von den schönen Ruhetagen an den Seen des Masar-tag. Ich war starr vor Entsetzen bei dem Gedanken, daß sie vielleicht noch mehrere Tage gelebt haben und möglicherweise von den Sandstürmen der folgenden Tage lebendig begraben worden sind. Dieser Gedanke verfolgte mich lange wie ein Nachtgespenst, und jeden Abend, wenn ich mich zur Ruhe legte, betete ich für die Unglücklichen. Jetzt schlafen sie ihren tausendjährigen Schlaf unter den wandernden Grabhügeln der Wüste.

Am Abend zeigten sich im Westen regenschwere Wolken. Ein und dieselbe Hoffnung beseelte uns alle. Der Himmel verfinsterte sich immer mehr. »O schenke uns nur einige Kannen Wasser und rette uns und unsere Tiere!« Die Zeltleinwand wurde auf dem Sande ausgebreitet und alle Gefäße hingestellt. Doch als wir damit fertig waren, hatten sich die Wolken inzwischen verzogen, und der Himmel war wieder so klar und blau wie ein Türkis. Mit erhabener Ruhe erklärte Islam, daß erst die Kamele eines nach dem andern sterben würden und dann die Reihe an uns kommen werde. Jolltschi lachte über unsere Kompasse, von denen wir uns betrügen ließen, wir gingen im Kreise, und es sei völlig einerlei, wie lange Tagemärsche wir zurücklegten.

28. April. Könnt ihr, die ihr in euren schönen, weichen Betten ruht, euch vorstellen, was es heißt, bei einem Sandsturme unter freiem Himmel zu schlafen? Es ist unheimlich. Ich erwachte mitten in der Nacht, als dieser schwarze Sturm sich erhob und ganze Büschel und Wolken von Flugsand längs des Bodens hinfegte. Vollständige schwarze Finsternis umgibt mich. Wo mögen die anderen sein? Ich höre nichts weiter als das Heulen des Sturmes, ich taste in der Finsternis umher und fühle mich beruhigt, als ich Jolldasch, der neben mir schläft, berühre. Ermüdet von den ungeheuren Anstrengungen des letzten Tages wickle ich mich wieder in meinen Mantel und schlafe fest ein.

Frühmorgens erwache ich von einem Gefühle, als müßte ich ersticken. Ich bin fast ganz unter Flugsand begraben. Von meinem Mantel und den Sachen, die am Abend auf der Erde lagen, ist keine Spur zu sehen. Ich fahre in die Höhe und wecke die anderen, damit wir schleunigst unsere Habe mit Stöcken aus dem Sande fischen. Dann werden die Kamele beladen, und wir brechen auf.

Ein entsetzliches Wetter herrschte diesen Tag in der Sandwüste, dazu vollständige Dämmerung. Sprechen nützte nichts, denn alles übertönte dieser Kara-buran, der schwarze Sturm, der die Sanddünen wütend peitschte und gegen dessen kolossalen Druck wir uns vorwärts arbeiten mußten. »Haltet euch dicht zusammen!« Wehe dem Unglücklichen, der sich entfernt, wenn nur das nächste Kamel wie ein Schatten aus den dichten Flugsandwolken hervorschimmert. Wir ersticken beinahe an den Sandmassen, die wir einatmen, und manchmal müssen wir stehen bleiben und das Gesicht gegen die vom Winde abgewandte Seite eines Kamels drücken, um Luft zu bekomme«.

Jetzt ist ein Kamel erschöpft und wird von Jolltschi als letztes im Zuge geführt. Der Abstand wird größer, wir verlieren ihn aus den Augen. Hier gilt es das Leben! Das Herz wird hart und hat keinen Staunt für Barmherzigkeit. Vorwärts! Wer nicht mit kann, hat es sich allein zuzuschreiben. Ein Kamel und ein Treiber, was macht's; morgen ist ein anderer an der Reihe, wir wollen sehen, wer es am längsten aushält.

Wir gingen gerade über einen hohen Dünenkamm und rutschten dann an seiner steilen Wand nach dem Dünentale hinunter. Da tauchte Jolltschi aus dem Nebel auf. Das Kamel war auf dem Kamme zusammengebrochen. Wir warteten, während zwei Mann zurückgingen, um sich nach ihm umzusehen. Doch sie kamen bald mit der Nachricht wieder, daß alle Spuren verweht und das Kamel nicht wiederzufinden sei. Armes, beklagenswertes Tier! Mitten im ärgsten Winde und Sandwirbel sollte es den Tod erwarten. Und seine Last war ebenfalls verloren.

Im Lager wurden die fünf Kamele mit dem Strohpolster eines Packsattels gefüttert, aber ihr Schlund war so ausgedörrt, daß sie mit schlechtem Appetit fraßen. Eine Menge Gegenstände, beinahe der ganze Proviant, Konserven, Porzellangeschirr, Kissen, Bücher, Pelze und Filzdecken, wurden hier ausgesondert, in zwei Kisten gepackt und zurückgelassen. Auf einem Dünenkamme wurde eine Zeltstange mit einer improvisierten Fahne aufgerichtet; am nächsten Tage sollten von Zeit zu Zeit auf dominierenden Dünen mit Zeitungspapier umwundene Stäbe eingerammt werden. Sie sollten dazu dienen, in unbekanntem Fahrwasser Zeichen anzubringen, falls wir Gelegenheit fänden, unsere zurückgelassene Habe zu holen. Alle in Flüssigkeit eingemachten Konserven, z. B. Champignons, wurden jedoch behalten.

Zwei Liter Wasser hatten wir nur noch. Am Morgen des 29. April meldete Islam, daß ein Liter über Nacht ausgetrunken worden sei. Alle hatten Jolltschi in Verdacht, der bald darauf verschwand, um erst am nächsten Morgen wieder zu erscheinen. Dank dem günstigen Wetter und der stauberfüllten Luft, die die Sonne verhüllte, konnten wir ganze 27 Kilometer zurücklegen, immerfort über Berge von Sand und ohne Spur eines Anzeichens, daß wir uns der Küste eines Wüstenmeeres näherten. Die Kamele sind vor Mattigkeit und Durst halbtot, behalten aber noch ihren majestätischen Gang bei. Im Lager wurden sie mit noch einem Packsattel und unserem ganzen Buttervorrate traktiert, und wir glaubten, daß sie nun noch eine Tagereise aushalten würden.

Am Morgen des 30. April war noch ? Liter Wasser in der letzten Kanne. Während die anderen Leute die Kamele beluden, wurde Jolltschi mit der Kanne am Munde überrascht. Wie wilde Tiere und vor Wut schäumend, stürzten sich Islam und Kasim auf den Dieb, der uns belogen und betrogen hatte, als er behauptete, die Wüste zu kennen, und der die Schuld trug, daß statt für zehn nur für vier Tage Wasser mitgenommen worden war. Sie warfen ihn zu Boden, stießen und schlugen ihn und hätten ihn auf der Stelle umgebracht, wenn ich nicht schnell herbeigeeilt wäre. Die Hälfte, ? Liter, war noch da. Am Mittag sollten die Lippen der Männer damit angefeuchtet und am Abend der Rest in fünf gleich große Teile – ein Eßlöffel Wasser pro Mann – geteilt werden. Doch am Abend stellte sich heraus, daß auch diese wenigen Tropfen während der Tageshitze gestohlen worden waren!

Dieser Abend war der letzte, den wir nach einer anstrengenden, mühsamen Wanderung zusammen verbrachten. Es war auch das letzte Mal, daß ich mit Tinte eine Aufzeichnung in meinem Tagebuche machte, das mit den Worten schließt: »Alle meine Leute, wie die Kamele, sind außerordentlich schwach. Gott helfe uns!« Darauf wurde das Tagebuch in eine Kiste gepackt, und ich machte kurze Notizen auf einem zusammengefalteten Tagebuchblatte, versäumte jedoch nicht, Kompaßpeilungen und die Schrittzahl in jeder Richtung aufzuzeichnen.

Die Nacht zum ersten Mai war still, klar und kalt gewesen. Kaum schaute die Sonne über den Horizont, so wurde es glühend heiß. Der für tot gehaltene Jolltschi tauchte wieder auf; die anderen sprachen nicht mit ihm, sie betrachteten ihn als Verräter. Kummervoll und schweigsam würgten sie das ursprünglich für die Kamele bestimmte, jetzt ranzige Öl hinunter. Ich selbst hatte seit beinahe zwei Tagen keinen Tropfen Wasser getrunken und beging nun, von Durst gequält, die Unvorsichtigkeit, von dem greulichen chinesischen Branntwein, von dem wir einen kleinen Vorrat für einen Kochapparat und für das Kochthermometer mitgenommen hatten, einen Becher voll zu leeren. Ich dachte, er würde meinem Körper doch immerhin einige Feuchtigkeit zuführen, statt dessen aber lähmte er meine Kräfte.

Islam ging als Lotse voran, die anderen folgten schwankend seiner Spur. Todmüde und von brennendem Durste verzehrt, blieb ich eine Weile auf dem Lagerplatze liegen, bevor ich mich überwinden konnte, hinter den anderen her zu kriechen und zu taumeln. Das Glockengeläute wurde immer leiser und langsamer und erstarb schließlich in der Ferne. Ich schleppte mich mühsam in der Spur weiter, mußte aber alle Augenblicke rasten. Es war ganz still vor mir; wie angestrengt ich auch horchte, ich vernahm nicht einen Laut. Die hochmütigen Dünen gähnten gelb, siedendheiß und tückisch um mich her.

Endlich erblickte ich die schwarzen Gestalten auf einem Kamme und schleppte mich dorthin. Alle Kamele lagen mit ausgestrecktem Halse ermattet und kraftlos da. Mit der Stirn den Sand berührend, rief Mohammed Schah den Ewigen um Hilfe an. In dem Schatten eines Kamels saß Kasim, beide Hände vor dem Gesichte. Er hielt seinen Kameraden für wahnsinnig, weil er den ganzen Weg von Wasser phantasiert hatte.

Islam, der vorausgegangen war, wurde angerufen. Als er sah, wie schlecht es mir ging, schlug er vor, wir wollten an einer sandfreien Stelle einen Brunnen graben. Also wieder vorwärts! Ich sollte auf dem weißen Kamele reiten; seine Last, die Munitionskisten, zwei europäische Reitsättel und ein Teppich wurden in den Sand geworfen, wo sie noch liegen. Doch das Kamel weigerte sich aufzustehen, und unsere Kräfte reichten nicht aus, um die anderen anzutreiben. Wir fühlten uns von den heißen Armen der Wüste fest umschlungen und hatten einen Punkt erreicht, an dem unser Gebein bald im Sonnenbrande bleichen würde.

Die Kamele wurden von ihren Lasten befreit, das Zelt wurde aufgeschlagen, und ich kroch hinein, legte mich auf eine Filzdecke und entkleidete mich vollständig. Islam, Kasim, Jolldasch und das Schaf nahmen ebenfalls im Schatten Platz; die anderen blieben da, wo sie zusammengebrochen waren; wir hörten Mohammed Schah wie ein Kind lallen, er spielte mit Sand, den er für Wasser hielt. Nur die Hühner schienen von unserem Schicksale unberührt, sie pickten an den Packsätteln und einem letzten Proviantbeutel.

Es war noch nicht 10 Uhr vormittags; wir hatten den ganzen Tag vor uns, und die jetzt schon mörderische Hitze würde noch zunehmen. Ich war vor Erschöpfung und Durst wie gelähmt und konnte mich auf der Filzdecke kaum umdrehen. Diese war mein Sterbebett, hier würde das dicke Blut bald in meinen Adern erstarren. Wie ein Traum zog mein ganzes Leben an der Erinnerung vorüber. Erde und Weltgetriebe traten zurück und verschwanden, die Ewigkeit kam mir immer näher; schon standen ihre Pforten halboffen. Meine armen Angehörigen, Jahr für Jahr würden sie warten, ich aber würde nie wiederkommen! Jahr und Tag war ich wie ein Derwisch durch das ganze mohammedanische Asien gewandert; jetzt hatte der Pilger das Ziel seiner Wallfahrt erreicht!

Den ganzen Tag lag ich wach und starrte nach der Zeltdecke hinauf. Jede Stunde erschien mir wie eine Ewigkeit. Wer würde zuerst sterben, wer würde der Letzte, der Unglücklichste sein? Möchte es nur schnell gehen und wir nicht so entsetzlich lange auf den Tod warten müssen!

Abschied von den letzten Resten der Karawane.

Am Nachmittag trat in meinem Zustand eine eigentümliche, wohltuende Veränderung ein. Ein Wind hatte zu wehen begonnen, und die Zugluft wurde so frisch, daß ich mich bisweilen zudecken mußte. In dem Maße, wie sich die Sonne dem Horizonte näherte, kehrten meine Kräfte wieder. Wie ein Ertrinkender klammerte ich mich wieder an das Leben. Ich wollte nicht sterben. Als die blutrote Sonnenkugel der Wüste Lebewohl sagte, hatte mein Körper seine Spannkraft wiedererlangt. Ich lag noch eine Weile still und überlegte. Dann verabredete ich mit Islam und Kasim, daß wir in Eilmärschen ostwärts ziehen wollten. Die anderen beiden Männer befanden sich im Zustande der Auflösung. Nur Jolltschi kroch an mich heran, ballte drohend die Fäuste und rief mit schneidender Stimme: »Wasser, Wasser, gib uns Wasser, Herr!« Dann fing er an zu weinen, legte sich auf die Knie und bat wieder um Wasser.

Wasser hier in der Wüste! Doch könnte man nicht Feuchtigkeit in anderer Gestalt finden? Meine Blicke fielen auf unseren Reisekameraden, den Hahn; mit einem Schnitt wurde ihm der Hals abgeschnitten, das Blut sickerte sehr langsam hervor. Es war zu wenig! Wir mußten mehr haben. Das Schaf wurde das nächste Opfer. Sein dickes, rotbraunes Blut gerann sofort und verbreitete einen unangenehmen Geruch. Wir machten uns dennoch darüber her, aber ich konnte nicht mehr als eine Messerspitze voll davon herunterwürgen. Durst kann einen Menschen verrückt machen. Meine Leute fingen eine widerwärtige Flüssigkeit, welche die Kamele lieferten, in einer Kasserolle auf, vermischten sie mit Essig und Zucker, hielten sich die Nase zu und tranken dieses Gift. Islam füllte einen Becher damit, brachte ihn mir triumphierend und sagte: »Wasser, Herr!« Ich fuhr zusammen; hatte er eine Quelle gefunden oder einen Brunnen gegraben? Dann aber spürte ich den abscheulichen Geruch und dachte: »Nun ist auch er verrückt geworden!« Es war meine Rettung, daß ich mich nicht überreden ließ, davon zu trinken, und Kasim hütete sich klugerweise auch davor; die anderen wurden nachher von Erbrechen gequält, das sie ganz herunterbrachte; sie schrien und wimmerten, als ob ihnen die Eingeweide zerrissen. Mit Blut beschmutzt kaute Jolltschi mit dem Gesichtsausdrucke eines Wahnsinnigen an den Lungen des Schafes.

In der Dämmerung suchte ich meine Aufzeichnungen, Karten und wichtigsten Instrumente, die Bibel und mein Gesangbuch, sowie noch einige andere wichtige Dinge zusammen und packte alles in einige sartische Taschen. Alles andere verstauten wir in acht Kisten, die in das Zelt gestellt wurden.

Um 7 Uhr abends läuteten die Glocken zum letztenmal. Als wir abzogen, war Jolltschi, ausgemergelt, abgezehrt und kraftlos, ins Zelt gekrochen. Mohammed Schah lag noch immer an derselben Stelle, wo ich ihn bequemer zurechtlegte und ihm ein Kissen über den Kopf deckte. Ich streichelte ihm die Wange und sagte ihm Lebewohl, aber er verstand mich nicht mehr. Er konnte nur noch wenige Stunden zu leben haben.

Die letzten sechs Hühner gackerten auf dem Schafkadaver. »Warum tötetet ihr sie nicht?« mag wohl mancher fragen. Ja, warum! Aber warum töteten wir nicht die beiden Männer, die zurückblieben? Eine Revolverkugel hätte ihren grauenhaften Leiden augenblicklich ein Ende gemacht. Liebe Leser, versucht nicht, dergleichen ohne Erfahrung und aus der Ferne zu beurteilen! Kein Soldat kümmert sich darum, ob seine Kameraden um ihn herum fallen, er bleibt nicht stehen, um ihre Wunden zu verbinden. Und wenn er es tut, so geschieht es, weil er gesund und seiner selbst Herr ist. Wir aber waren geistig und körperlich krank und unzurechnungsfähig, wir waren vor Durst mit unseren Kräften zu Ende. Und was von unserer erlöschenden Kraft noch übrig war, mußte jetzt vor allem darauf verwandt werden, noch einen letzten Versuch zu machen, Wasser zu erlangen. Dann blieb ja noch immer eine schwache Hoffnung, daß wir die beiden dem Tode verfallenen Männer noch würden retten können.

Einstweilen aber ging es langsam ostwärts. Islam führte unsere fünf Kamele, Kasim trieb sie an, und ich ritt auf dem weißen. Auf dem ersten Dünenkamme wandte ich mich um und warf noch einen Abschiedsblick auf das Todeslager, wo das Zelt sich wie ein schwarzes Dreieck auf dem noch etwas helleren Westhimmel abzeichnete. Es war wie eine Erleichterung, als man das Zelt nicht mehr sehen konnte, in welchem unsere beiden Kameraden auf Hilfe warteten, bis der Tod sie befreite und sie lebendiges Wasser aus dem Brunnen des Paradieses trinken konnten.

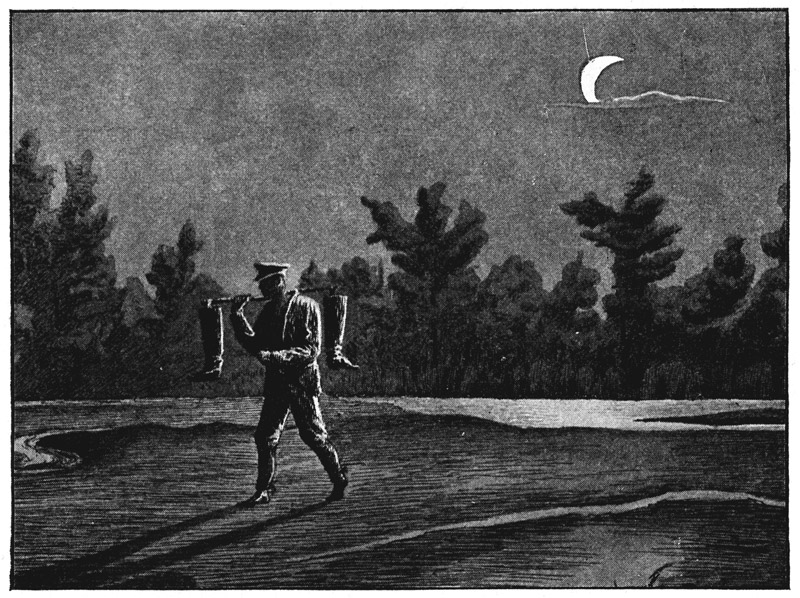

Vor uns war finstere Nacht. Es ging verzweifelt langsam vorwärts, aber wir besiegten dennoch einige schwer passierbare Dünenkämme. Auf einem von ihnen brach das eine Glockenkamel zusammen. Sein Nasenstrick wurde losgemacht, und es blieb in der Dunkelheit zurück. Wir sahen bei dem bleichen Lichte der Sterne nicht, wie wir gingen, unaufhörlich geboten uns hohe Dünenkämme Halt. Ich stieg ab und ging mit einer brennenden Laterne voraus, da ich aber schnell marschierte, mußte ich immer wieder stehen bleiben, um auf die anderen zu warten.

Gegen 11 Uhr verstummte der Glockenton; ich legte mich auf einem hohen Dünenkamme nieder; Grabesstille und undurchdringliche Nacht war um mich her. Ich hörte nur mein Herz schlagen. Endlich ertönte wieder das Läuten der letzten Glocke. Islam taumelte heran, stürzte mit der Laterne nieder und teilte mir mit zischender Stimme mit, er könne keinen Schritt weiter; er werde hier bei den Kamelen, wo er jetzt liege, sterben.

Jetzt mußte ein verzweifelter Entschluß gefaßt werden; wir hatten mitten auf dem Meere Schiffbruch gelitten und mußten unsere wrackgewordenen Wüstenschiffe verlassen, um noch einen Versuch zu machen, eine Küste zu erreichen. Nach zwei Minuten waren Kasim und ich wieder zum Aufbruch bereit. Chronometer, Kompaß, Taschenmesser, Federhalter, ein Stück Papier, ein Taschentuch, zwei kleine Konservendosen und – durch reinen Zufall – 10 Zigaretten, das war meine Ausrüstung. Kasim trug einen Spaten, einen Eimer und ein Seil zum Brunnengraben; in dem Eimer hatte er einige Stücke Brot, den Fettschwanz des Schafes und einen Klumpen geronnenen Blutes. Wozu dies? Wir konnten unseren kärglichen Proviant ja doch nicht hinunterschlucken, da die Mundhöhle und der Schlund schon ebenso ausgedörrt waren wie die äußere Haut. Wenn alle Schleimhäute zusammengetrocknet und gefühllos geworden sind, spürt man den Durst nicht mehr so arg wie zuerst, statt seiner aber eine schleichende, gefährliche Ermattung.

In der Eile vergaß Kasim seine Mütze, die er abgenommen hatte, und mußte deshalb nachher mein Taschentuch um den Kopf binden, um ihn gegen die Sonne zu schützen.

Ich sagte Islam, der nicht ganz bei Sinnen war, Lebewohl und befahl ihm, eine Weile auszuruhen, dann aber die Karawane, das Silbergeld im Werte von etwa 5600 Mark, Aufzeichnungen, Instrumente, kurz alles im Stiche zu lassen und nur unserer Spur zu folgen, um sein Leben zu retten. Jolldasch blickte uns fragend an, blieb jedoch, seiner Gewohnheit getreu, bei der Karawane. Die brennende Laterne stand noch zwischen den geduldigen, ergebenen Kamelen, aber bald erlosch auch ihr schwaches Licht, und nun umgab uns auf allen Seiten tiefe Nacht.

Wir marschierten ohne Unterbrechung zwei Stunden gerade nach Osten. Dann aber überwältigte uns die Müdigkeit, und wir legten uns nieder, bis die Nachtkühle uns wieder aufscheuchte. Als wir wieder warm geworden waren, fühlten wir uns so schläfrig, daß wir uns von neuem in den Sand warfen und sofort einschliefen. Um 4 Uhr am Morgen des 2. Mai erwachten wir ganz durchfroren, konnten über fünf Stunden marschieren und rasteten dann eine Stunde.

Noch ein paar Stunden Wanderung und die Hitze wurde so groß, daß wir wie gelähmt umfielen. An einem nach Norden gerichteten Abhange grub Kasim nachtkalten Sand auf, in den wir splitterfasernackt hineinkrochen. Nur unsere Köpfe guckten aus dem Sande heraus und erhielten durch unsere auf den Spaten gehängten Kleider Schutz vor der Sonne. Von Zeit zu Zeit beschüttete mich Kasim mit frischem kaltem Sand; es war ein herrliches Gefühl, wie eine Dusche, mitten in dem glühenden Sonnenbrande. So lagen wir, ohne ein Wort zu sagen und ohne zu schlafen, den ganzen Tag im Sand begraben. Erst um 6 Uhr waren wir imstande aufzustehen, kleideten uns an und zogen langsam und mühsam weiter, bis wir am nächsten Morgen um 1 Uhr erschöpft auf einer Düne einschlummerten. Ich begann diesen verräterischen Schlaf zu fürchten, vielleicht würde man nie wieder daraus erwachen.

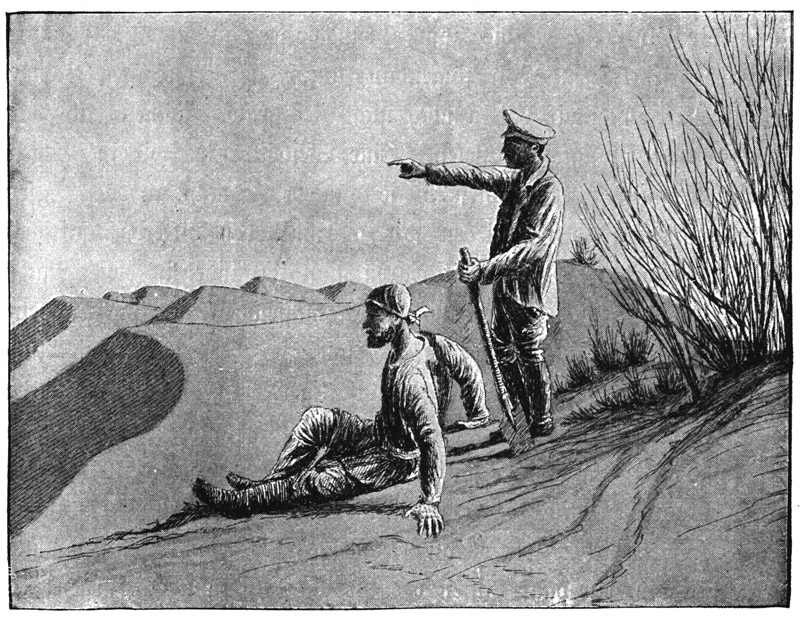

Am 3. Mai brachen wir um 4½ Uhr auf. Nach einigen Stunden mühsamen Vorwärtsschwankens blieb Kasim plötzlich stehen, ergriff mich beim Arm und zeigte nach Osten. Ich sah nichts Ungewöhnliches. »Julgun« (eine Tamariske), flüsterte er. Gott sei gelobt! Mit neuer Hoffnung und neuen Kräften eilten wir weiter, und als wir den Strauch – den Ölzweig, der die Küste des Wüstenmeeres verkündete – erreicht hatten, fielen wir auf die Knie, dankten Gott und kauten wie Tiere die saftigen Nadeln. Nach kurzem Ausruhen in dem spärlichen Schatten zogen wir weiter; um 9½ Uhr gelangten wir wieder an eine Tamariske und im Osten sahen wir noch mehrere Sträucher, kleinen schwarzen Punkten in dem gelben Wüstenmeere vergleichbar. Jetzt aber war es mit unserer Kraft zu Ende. Wir gruben uns wieder in den Sand ein und diesmal war Kasim nicht mehr imstande, mich mit neuem, frischem Sande zu überschütten. Neun Stunden lang lagen wir, wach und stumm, wie tot da. Zunge, Lippen, Gaumen, alles ist so hart und trocken, daß man nicht mehr sprechen kann; man flüstert oder zischt nur gelegentlich ein Wort hervor.

Im Schatten der ersten Tamariske.

Um 7 Uhr brachen wir in der Dämmerung wieder auf. Wir waren drei Stunden gegangen und es war stockfinster, als Kasim unmittelbar vor uns drei Pappeln entdeckte. Gesegnete, glückliche Bäume! Ihre Wurzeln reichten bis zum Grundwasser hinunter, es konnte nicht sehr tief liegen. Wir fingen an, am Fuße der größten Pappel zu graben. Doch wir hatten noch nicht tief graben können, als wir schon vor Kraftlosigkeit umfielen. Eine Weile kratzten wir im Liegen mit den Händen, aber auf diese Weise konnten wir nicht an das Wasser gelangen. Statt dessen rieben wir uns mit den bitteren, saftigen Blättern die Haut feucht. Wir waren nicht imstande, in dieser Nacht weiter zu gehen. Dürres Brennholz lag massenweise um die Pappeln herum; wir zündeten ein gewaltiges, loderndes Feuer an, das Aufmerksamkeit erregen sollte, falls sich zufällig Menschen in den Wäldern des Chotan-darja befanden, und das Islams Mut anfachen sollte, wenn er noch lebte. Das Feuer würde vielleicht unser Leben retten, daher wurde es mit dem Mute der Verzweiflung zwei Stunden hindurch unterhalten. Dann ließen wir es ausbrennen. Mit größter Anstrengung versuchten wir, ein paar Bissen des Proviants hinunterzuwürgen; es ging jedoch so schwer, daß wir den Rest ins Feuer warfen, um uns nicht nutzlos damit zu beschweren. Eine leere Dose von der Größe eines kleinen Wasserglases behielt ich jedoch – daraus wollte ich von dem Wasser des Chotan-darja trinken. Dann schliefen wir am Feuer ein und fühlten die Nachtkälte nicht.

Am 4. Mai marschierten wir mit ungezählten Unterbrechungen von 3 bis 9 Uhr, um welche Zeit wir bei einer einsamen Tamariske kraftlos umsanken. Ein neuer Wüstengürtel gähnte im Osten; Pappeln zeigten sich nicht mehr, nur gelegentlich eine verdorrte Tamariske! Zehn Stunden lagen wir wie tot, zehn lange Stunden brieten wir in der Sonnenglut. Endlich erreichte das Tagesgestirn noch einmal, für uns vielleicht zum letztenmal, seinen westlichen Horizont. Ich erschrak, als ich meinen nackten Leib sah. Kupferbraun, trocken und hart wie Pergament, straffte sich die Haut direkt über dem Knochengerüste; alle Rippen zeichneten sich scharf ab, und der Magen war nur eine Vertiefung unter dem Brustkorbe. Es kostete mich eine verzweifelte Anstrengung, aufzustehen, den Sand abzuschütteln und mich anzukleiden. Kasim lag wie tot; ich rüttelte ihn, aber er flüsterte, er könne nicht mehr und habe alle Hoffnung aufgegeben.

Verzweifeltes Suchen nach Wasser.

So sollte also ich von den Leuten und Tieren der Karawane der Letzte sein, der zusammenbrach! – –

Ich ergriff meinen Wanderstab und zog weiter durch das Tal der Todesschatten, durch Nacht und Sand. Die Luft war kalt und ganz windstill, man würde das kleinste Geräusch weithin gehört haben. Von Zeit zu Zeit legte ich das Ohr auf den Sand, um zu horchen, hörte aber nichts weiter als das Ticken meiner Uhren und das schwache, mühsame Klopfen meines Herzens.

Ich zündete mir die letzte Zigarette an und ging weiter, bis ich um 1 Uhr bei einer Tamariske niedersank, bei dem vergeblichen Versuche, ein Feuer anzuzünden. Hier blieb ich eine Weile wie betäubt liegen, erwachte aber wieder, von schleichenden Schritten in meiner Nähe aufgeschreckt. Kasim war mir nachgewankt, und nun setzten wir beide unseren Weg noch eine Weile fort. Wir waren gleichgültig und schlaff, kämpften mit Müdigkeit und Schlaflust, krochen lange Strecken auf allen vieren und taumelten, auf unsere Stäbe gestützt, die steilen Dünenwände hinunter.

Robinson Crusoe war sicher nicht betroffener, wie er am Strande seiner Insel die Spur eines Menschenfußes erblickte, als wir, wie wir plötzlich auf einem Dünenkamme deutliche Fußspuren von Menschen im Sande sahen! Wieder rückte uns das Leben, wieder die Hoffnung auf Rettung näher. Man mußte unser Feuer vom Walde aus beobachtet haben und in die Wüste hineingeeilt sein, um zu sehen, wer wir waren. Die Menschen, auf deren Gesellschaft ich sonst so gern verzichtete, wie segnete ich sie jetzt! Unser erster Gedanke war, Tamarisken oder Pappeln zu suchen, um ein neues Signalfeuer anzuzünden. Zunächst aber mußten wir die Spur untersuchen, um ausfindig zu machen, was für Leute sie hinterlassen hatten. Kasim löste das Problem bald; entkräftet sank er nieder und flüsterte: »Es sind unsere eigenen Spuren!«

Todmüde und erschöpft waren wir im Kreise gegangen. Wir hatten für diese Nacht genug und schlummerten gegen 3 Uhr auf den Fußstapfen ein.

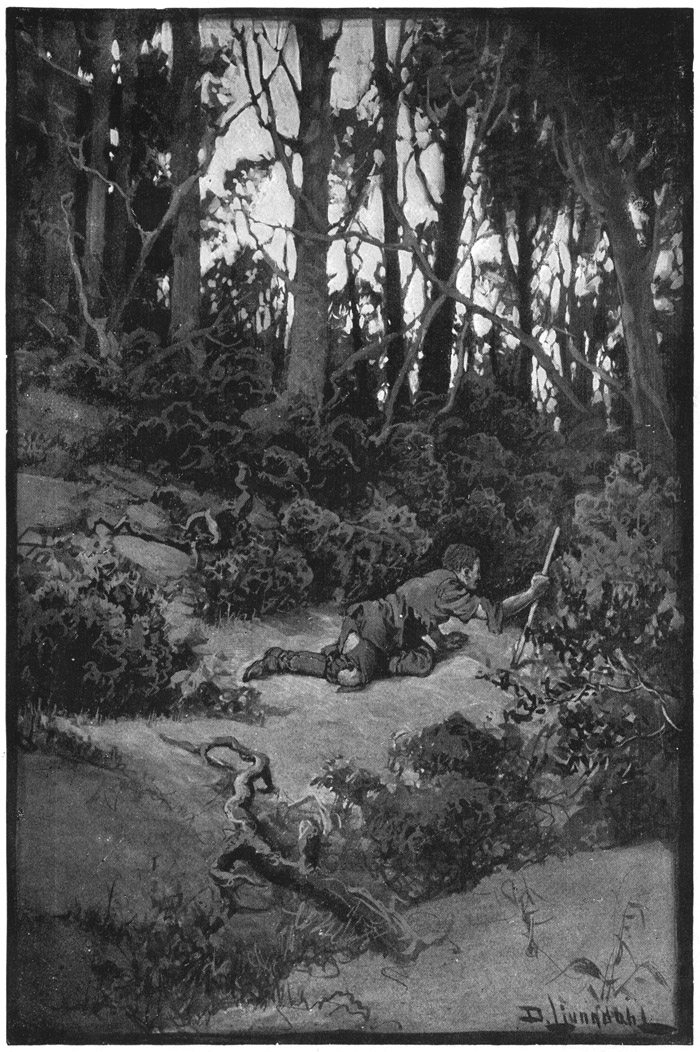

Es war 10 Minuten über 4 Uhr, als wir uns weiterschleppten. Kasim sah entsetzlich aus – eine lebende Leiche im Zustande der Auflösung. Sein Körper wurde von einem greulichen Todesschlucken geschüttelt, aber noch folgte er mir. Und so ging die Sonne am 5. Mai auf. Ich werde nicht versuchen, das Glück und die Freude zu beschreiben, die auf mich einstürmten, als ich die den Wald des Chotandarja bezeichnende dunkle Linie am Horizont erblickte! Schon um 5½ Uhr befanden wir uns unter Laubgewölben und drangen in die von schattigen Bäumen gebildeten Tunnels ein. Jetzt wußte ich, daß wir gerettet waren! Ach, hätten die anderen uns doch bis hierher begleiten können! Überall Leben und Lebenslust, Vogelgesang, Spuren von wilden Tieren, ja von Pferden und Karawanen! Elend und schwach folgten wir einem südwärts führenden Pfade. Aber um 9 Uhr vormittags konnten wir nicht mehr; infolge der tropischen Hitze wurde es uns schwarz vor den Augen, wir konnten nicht einmal mehr kriechen. Im Schatten einiger Pappeln brachen wir zusammen und blieben dort den ganzen Tag liegen. Kasim war jetzt zeitweise bewußtlos, und als ich mich um 7 Uhr ankleidete und ihn bat, mich nach dem Flusse, der ganz in der Nähe sein müsse, zu begleiten, machte er eine verzweifelte Gebärde, vermochte aber nicht mehr, sich zu erheben.

Ich nahm den Spatenstiel, die einzige Waffe, die wir hatten, und zog nach Osten durch den Wald. Meine Kräfte waren vollständig erschöpft, und beinahe überwältigte mich schon die Gleichgültigkeit, die der Vorbote des Todesschlafes ist. Ich bedurfte meiner ganzen Energie, um die über mir schwebende Schlaflust zu bekämpfen. Ich schwankte einem Sterbenden gleich zwischen Baumstümpfen und Stämmen hin, ich kroch langsam durch Gebüsch und Dickichte, verletzte meine pergamenttrockenen Hände und Arme und zerriß mir meinen dünnen weißen Anzug an Dornen und Schlingpflanzen.

Endlich hatte ich mich durch den Waldgürtel hindurchgearbeitet und befand mich am Rande einer Fläche, die einer weiten, völlig gleichmäßigen Ebene glich. Es war das Flußbett des Chotan-darja, aber es war so trocken wie Zunder und harrte des Schmelzwassers, das erst nach einigen Wochen aus dem Gebirge herab in das Tiefland kommen würde. War es mir wirklich bestimmt, mitten im Flußbette vor Durst umzukommen? Ich beschloß, es zu durchqueren, und wenn ich kein Wasser fände, an seinem Ostufer für immer einzuschlafen.

Der Mond glänzte bleich im Südosten; dorthin lenkte ich meine Schritte, fest auf den Stab gestützt und alle Augenblicke stehen bleibend, um auszuruhen. Die Gegend war grabesstill, kein Lüftchen regte sich. Im Osten verschwand die Landschaft in kaltem Nebel. Nach einer Wanderung von 2½ Kilometer, die mir wie mehrere Meilen erschienen waren, zeichnete sich die dunkle Waldlinie des anderen Ufers ab. Ich hatte nicht mehr weit bis dorthin, als eine Wildente aufflog; ich hörte ein plätscherndes Geräusch und – stand im nächsten Augenblicke am Rande eines kaum 20 Meter langen Tümpels mit frischem, klarem, herrlichem Wasser!

Es ist für den Leser ebenso schwer, die mich bestürmenden Gefühle zu fassen, wie für mich, sie zu beschreiben. In dieser dunkeln, schwach glänzenden Wasserfläche spiegelte sich mein ganzes kommendes Leben, meine ganze Zukunft wieder; ohne dieses Wasser wäre ich verloren gewesen, denn, wie ich später erfuhr, war es weit nach den anderen Tümpeln, sowohl nach Süden, wie nach Norden hin. Eine unsichtbare Hand hatte mich gerade nach diesem gesegneten Wasser geführt, an dessen Rande ich mit gefalteten Händen stehen blieb, um Gott zu danken, dem ich mich in diesem Augenblicke so nahe fühlte.

Dann setzte ich mich ruhig nieder, zog die Uhr aus der Tasche und zählte meinen Puls, der in der Minute 49 außerordentlich schwache Schläge machte; kurze Zeit vorher und vor dem Einflusse der seelischen Erschütterung auf meine Nerven waren es gewiß noch weniger gewesen. Dann füllte ich die Blechbüchse und trank langsam, aber viel und fühlte dabei, wie das Leben zurückkehrte. Schon nach einigen Minuten zählte ich 56 Pulsschläge. Wie reich und wertvoll erschien mir in diesem Augenblicke das Leben, wie schön und erhaben der dichte Wald, der sich am Rande des Tümpels erhob! Ein Tiger oder irgendein anderes Tier raschelte im Gebüsch, zog sich jedoch beim Anblicke eines Menschen wieder zurück. Wer hätte es auch jetzt, da ich gerade wieder ins Leben zurückgerufen worden, gewagt, mich anzurühren? Ich hatte vor kurzem alles verloren, was ich besaß, meine ganze Karawane, alle meine Diener, meine Reisekasse, meine Aufzeichnungen, Instrumente, die photographischen Platten – alles! Ich war allein in dieser stillen Nacht und in diesem unbekannten Lande und dennoch fühlte ich mich reicher und glücklicher als alle Könige der Erde.

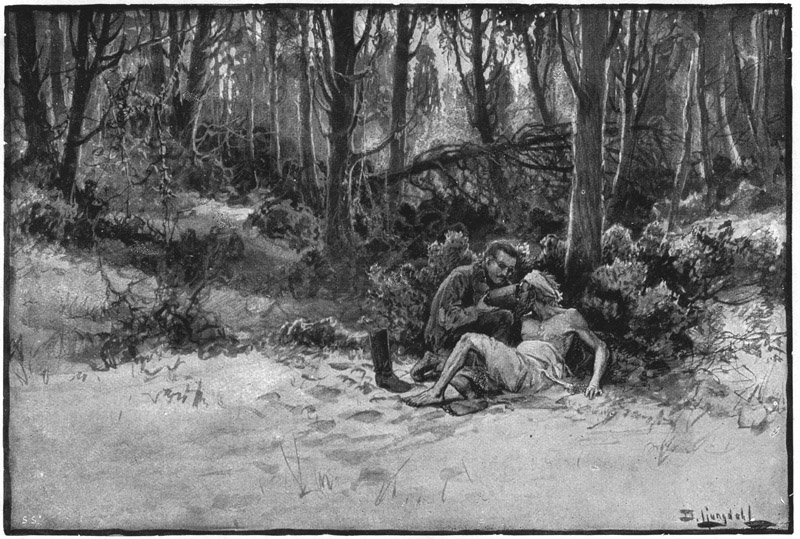

Rückkehr mit dem rettenden Wasser.

Labung des verschmachtenden Kasim.

Doch hier war keine Zeit zu verlieren, hier handelte es sich darum, ein Menschenleben zu retten. Ich füllte meine wasserdichten Stiefel bis an den Rand, zog die Strippen über die Enden des Stabes und wanderte in meiner Spur wieder zurück. Im Walde verlor ich, als der Mond im Nebel verschwand, die Spur und suchte lange vergeblich danach. Ich rief Kasims Namen, fürchtete mich jedoch, mich in dem tiefen Walde noch mehr zu verirren. Statt dessen zündete ich ein kolossales Feuer an und legte mich zur Ruhe nieder. Am folgenden Morgen fand ich Kasim sterbensmatt; er hatte mein Feuer und mein Rufen wohl gehört, aber nicht die Kraft gehabt, sich von der Stelle zu bewegen, wo ich ihn am Abend vorher verlassen hatte. Mit einem Zuge leerte er den Inhalt der Stiefel und war gerettet! – –

Doch lassen wir diese wunderbare, tollkühne Reise; ich will mir noch sagen, daß ich noch drei volle Tage wanderte, ehe ich auf Hirten stieß, und als dies geschah, hatte ich seit acht Tagen nichts weiter gegessen, als – Gras, Kräuter und einige Kaulquabben. Und laßt mich hinzufügen, daß ich am Tage darauf die Freude hatte, Islam wiederzusehen, der sich mir weinend zu Füßen warf. Er hatte die Aufzeichnungen, Karten, einige Instrumente und die Reisekasse gerettet und er sagte, unser nächtliches Feuer bei den Pappeln habe ihm wieder Mut und Kraft eingeflößt. Von den beiden anderen Männern hörten wir nie wieder etwas; sie schlafen ihren tausendjährigen Schlaf unter den wandernden Grabhügeln!