|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am ersten Weihnachtstage wanderten wir fast 20 Kilometer weit. Der Sturm leistete uns noch immer Gesellschaft. Der wehende Sand bildete auf allen Dünenkämmen mächtige Büschel und Kometenschweife, wenn der heftige Wind den leichtbeweglichen Stoff aufpeitschte. Alles wird von Sand durchdrungen; er verursacht auf dem Leibe ein unbehagliches Jucken; er knirscht und kratzt zwischen den Zähnen, wenn man sie zusammenbeißt; ja noch heute, vier Jahre nach dieser Reise, fallen Sandkörner aus den Blättern, wenn ich das Tagebuch öffne, das ich damals bei mir trug.

Am zweiten Weihnachtstage war das Terrain ungünstig, und schwerer Sand herrschte vor. Als wir uns zum dritten Male nach einem Sandpasse hinaufgearbeitet hatten, standen wir am Rande einer entsetzlich steilen Wand, die beinahe überall senkrecht nach der nächsten Bajir abfiel. Ohne sich zu besinnen, gleiten die Kamele Hals über Kopf den Abhang hinunter. Der Sand gibt unter ihrem Gewichte nach und stürzt wie ein Wasserfall hinunter, und die Tiere sausen mit steifen Beinen mit. Sie sind an diesen gleitenden Boden schon gewöhnt und werden nicht mehr schwindlig. Das Herunterrutschen der Karawane auf den Rutschbahnen im Sande ist ein recht komisches Schauspiel. Das Brennholz näherte sich seinem Ende und mußte noch sparsamer verbraucht werden; die Kamele begannen hungrig zu werden und durften am Abend das Strohpolster eines Packsattels fressen.

Am 27. Dezember erwartete mich eine große freudige Überraschung. Wie gewöhnlich ging ich zu Fuß voraus und führte die Karawane, die in langsamem Tempo meiner Spur folgten. So erreichte ich einen hohen Dünenkamm, auf dem ich mich eine Weile ausruhte und die Wüste mit dem Fernglase absuchte. Im Süden lag eine neue Mulde, die ein ungewöhnliches Aussehen hatte – sie war ganz schwarz getüpfelt. Ich eilte dort hinab, und mein Erstaunen wurde noch größer, als ich vom Winde verwehte Schilfblätter und die Spuren eines kleinen Nagetieres fand, das nicht größer als eine Maus war. Beim Näherkommen entdeckte ich zu meiner größten Freude, daß die schwarzen Tupfen nichts anderes waren als Schilf in dünnen, verdorrten Büscheln.

Als die Karawane mich eingeholt hatte, jubelten die Leute, als sähen sie ein Paradies vor sich winken; die Kamele blähten, Weide witternd, die Nüstern. Es war wirklich eine unerwartete, gesegnete Entdeckung – ja, schon jetzt ahnten wir, daß die Wüste keine Gelegenheit erhalten würde, uns das Leben zu rauben. Weide mitten in der Sandwüste, 140 Kilometer vom nächsten Wasser entfernt!

Wir lagerten und ließen die Tiere los; ganze Arme voll dürren Schilfes wurden zu einem gewaltigen Stapel aufgeschichtet. Am Abend erhielten die Kamele je 30 Liter Wasser; der Eimer wurde jedesmal in ein paar gierigen Schlucken geleert. Jetzt wurden die Eislasten bedenklich leicht, aber die Vegetation ließ uns hoffen, daß das Grundwasser nicht weit entfernt sein könne. Der ganze Abend verging mit dem Schmelzen von Eis für die Kamele, aber den Brennholzvorrat brauchten wir nicht anzurühren, wir heizten mit dem gesammelten dürren Schilf. Die untergehende Sonne, die sich den ganzen Tag versteckt hatte, sah lauter fröhliche Gesichter. Die Sturmwolken verzogen sich, sie waren oben grauviolett mit einem goldglänzenden Rande, aber ihre Unterseite war ebenso schmutziggelb wie die Dünen, und man glaubte, das Spiegelbild der Wüste am Himmel widerscheinen zu sehen.

Nach 21° Kälte in der Nacht erwachten wir wieder, umhüllt von Staubnebel, bei östlichem Winde unter bleischweren Wolken. Keine helle Stelle am Himmel verrät, wo die Sonne sich aufhält; wir sind in das Land der ewigen Winterdämmerung hineingeraten. Die Sandanhäufungen vor uns schimmern undeutlich durch den Staubnebel; sie gleichen entfernten Bergketten, obgleich sie in Wirklichkeit unmittelbar vor uns liegen. Durchkältet von dem unermüdlichen Winde ziehe ich es vor, zu gehen und das Pferd auch da zu führen, wo der Boden gut und eben ist.

Abstieg über den steilen Abfall einer Sanddüne.

In der Depression Nr. 33 veranlaßte mich ein schwarzer Gegenstand zum Beschleunigen meiner Schritte. Es war der erste Tamariskenstrauch; noch führte er ein kümmerliches Leben, aber rings umher lagen längst abgestorbene, dürre Zweige, ein willkommener Zuschuß zu unserem Holzvorrate. Eine Strecke weiter, wo ein kleines Schilfdickicht Schutz gegen den Wind gewährte, machte ich Halt, band das Pferd fest und zündete ein kleines Feuer an.

Die Karawane zwischen Bergen und Flugsand hinziehend.

Erst in der Dämmerung kam die Karawane herangezogen. Ich zählte aber nur sechs Kamele, das siebente war ermattet zurückgelassen worden. Nach dem Abendessen gingen Islam und Turdu Bai zurück, um es zu holen, fanden es aber tot mit offenem Munde und halbgeschlossenen Augen. Den anderen sechs ging es vortrefflich, obgleich wir schon neun Tage in der Wüste wanderten. In der Wüste Takla-makan verloren wir gerade am neunten Tage zwei Leute und einige der letzten Kamele und mußten das ganze Gepäck zurücklassen. Damals verschmachteten wir vor Hitze und Durst, jetzt aber durchschauerte uns Kälte, und wir hatten Wasser in genügender Menge.

Nachdem der Packsattel des toten Tieres mitgenommen war, zogen wir weiter. An dem Lagerplatze des Tages, wo es dürres Tamariskenholz in Überfluß gab und das Schilf teilweise noch frisch war, schien das Grundwasser nicht weit entfernt sein zu können. Wir fanden es auch in einer Tiefe von 1,38 Meter; es war beinahe ganz süß. Jetzt hatten wir alles, dessen wir bedurften, Wasser, Brennholz und Weide. Zwei große Feuer loderten den ganzen Abend in dem heftigen Winde und beleuchteten mit ihrem roten Scheine die Dünenkämme, von denen der Flugsand auf uns herabregnete.

Da es nicht länger das Leben galt, und sowohl Menschen wie Tiere der Ruhe bedurften, nachdem sie sich in den verflossenen Tagen so angestrengt hatten, beschlossen wir, noch einen Tag an diesem gesegneten Brunnen zu bleiben. Das Lager wurde so bequem eingerichtet, wie es die Umstände erlaubten. Der weiße Filzteppich, auf dem mein Bett ausgebreitet zu werden pflegte, wurde in ein improvisiertes Zelt verwandelt, dessen Stangen Tamariskenzweige bildeten; es schützte mich wenigstens vor dem Sturme, der den ganzen Tag über tobte. Auf der anderen Seite hatte ich ein herrliches Feuer, das tüchtig gespeist wurde. Während ich im Liegen las und nach und nach ganz im Flugsand begraben wurde, tränkten die Leute die Kamele, was geraume Zeit dauerte. Das Wasser quoll langsam aus dem Boden des Brunnens empor, und die Kamele standen im Kreise und warteten. Sofort, wenn der Eimer gefüllt war, wurde er heraufgezogen und in einem Atemzuge geleert. Die durstigen Tiere tranken nicht weniger als je neun Eimer, zwei von ihnen sogar elf, und man sah sie förmlich aufschwellen. Sie wurden außerordentlich lebhaft und munter und weideten tapfer in dem dünnen Schilf.

Frühmorgens ließ sich der letzte Tag des 19. Jahrhunderts recht vielversprechend an; von meinem im Sande vergrabenen Bette aus sah ich die Sterne auf das Biwak herabglänzen, um das herum sich die Tamarisken auf ihren Tonkegeln wie dunkle Gespenster erhoben. Doch kaum waren wir unterwegs, so war das Wetter wieder ebenso unfreundlich wie gewöhnlich. Die Kräfte der Kamele hatten sich jedoch nach dem Tränken gehoben, und die Tiere machten einen ehrenvollen Tagesmarsch von fast 25 Kilometer. Die Neujahrsnacht konnten wir wieder bei zwei schönen Feuern unter freiem Himmel verbringen, in einer so friedlichen, stillen Gegend, daß nicht einmal die Einsamkeit eines vergessenen Grabes au einem abseits liegenden fernen Wege so still hätte sein können. Jetzt ging kein Wind mehr; der Rauch und die Flammen unserer Feuer stiegen kerzengerade zu den hell funkelnden Sternen empor. Die Leute unterhielten sich lebhaft über die Aussichten der bevorstehenden Tage. Ich saß allein an meinem Feuer, grübelte über die Rätsel des Lebens nach und fragte mich, was das kommende Jahr wohl in seinem Schoße tragen werde. Allerdings war es ein leeres und ödes Gefühl, jahrelang meine Lieben daheim nicht zu sehen, andererseits aber war es doch schön, befreit zu sein von all den Lappalien, in denen unsere ausgezeichnete Zivilisation erstickt und die das Leben in einer großen Stadt so widerwärtig und gekünstelt machen. Man denke nur, wie beneidenswert es ist, wenn man kein Telephongeklingel zu hören, keine Briefe zu beantworten und die Autographensammlungen liebenswürdiger Damen nicht zu vergrößern braucht, von Zeitungen voller Enten und Gezänk verschont bleibt und nie mit Dinereinladungen gequält wird und mit anderem Trödel, der nur in vergeblichem Bemühen kostbare Zeit tötet. Wie werden doch »unter zivilisierten Verhältnissen« die Tage von lauter Bagatellen zerrissen, wie wird unsere geistige Lebenskraft und Energie von eingebildeten, kleinlichen Interessen zernagt, die wie Vampyre unser Blut aussaugen. Es ist zu schön, weit entfernt zu sein von der jämmerlichen Klugheit, die die Alltags-Tretmühle in Gang setzt, und nichts von Neid, Klatscherei und Verleumdung zu hören, die der Unternehmungslust ebenso sicher folgen wie die Delphine dem Kielwasser eines Schiffes und die in Kreisen auftauchen, wo man es am wenigsten erwarten sollte und wo ideales Streben und Nationalstolz den Ehrenplatz einnehmen müßten. Wohl herrscht auch in der Wüste beständiger Streit, dort aber ist es der Sturm, der den Sand besiegt, und der Sand, der sich in gewaltigen Wellen auftürmt, um dem Sturme Trotz zu bieten. Dennoch aber herrscht dort unbestechlicher Friede, der jetzt in der Neujahrsnacht mit seinen Flügeln meine Stirn umfächelte. Hier sind es keine Kleinigkeiten, die die Aufmerksamkeit fesseln, es sind die wunderbaren, großartigen Ergebnisse, zu denen die Kräfte, die hier an der Umgestaltung der Erde arbeiten, gelangt sind und die sich bei jedem Schritte, den wir machen, vor uns aufrollen.

Der 1. Januar 1900 entstieg im Osten seiner Nacht in düsterem Trauergewande, und kein Morgenrot zeigte sich. Der Tagemarsch war sehr schwer, es kamen keine ebenen Depressionen mehr. Der Blick reichte weit nach Süden, schweifte aber über ein Gewirr von kompakten Sandwogen. Bis jetzt hatten wir es gut gehabt; es war uns gegangen wie Schiffen, die bei Windstille gefahren sind und nun mit einmal auf dem von Stürmen aufgewühlten wilden Meere schaukeln. Die Wellen waren haushoch, und mit verzweifelter Langsamkeit kamen wir vorwärts, schwer passierbare Dünen hinauf und hinunter, wo bald dieses, bald jenes Kamel strauchelte, fiel und von neuem beladen werden mußte. Die Vegetation hörte beinahe ganz auf. Fern im Osten schien es noch Depressionen zu geben, aber sie lagen zu weit aus unserem Kurse. Der Südhorizont gleicht einer gezähnten Silhouette, dem Blatte einer Säge, mit lauter hohen, dominierenden Dünen-Pyramiden. Wir waren nicht imstande, mehr als 14 Kilometer zurückzulegen.

Am nächsten Morgen umgab uns eine ungewohnte Landschaft. Es hatte in der Nacht geschneit, und die Dünen lagen blendend weiß da. Dieses seltsame Gewand, ein kreideweißes Leichentuch, vergrößerte mir noch ihre totenähnliche Öde und Nacktheit. Während des Marsches erschien keine freundliche Bajir, um uns einige mühsame Schritte zu ersparen, alles war jetzt Sand.

Nachmittags erhob sich ein heftiger Wind aus Südsüdwest, und ein richtiges Schneetreiben umwirbelte die Karawane. Die Dämmerung senkte sich auf ein unentwirrbares Durcheinander von Schnee und Sand herab, und lange spähten wir nach einem passenden Platze für das Nachtlager aus. In Stockfinsternis gelangten wir endlich an eine abgestorbene Tamariske, die uns ein wenig Brennholz bot, und blieben dort. Die kleinen Schilfoasen mitten in der Wüste hatten jetzt vollständig aufgehört. Die Leute waren wieder ernst gestimmt, und Ördek wurde es unheimlich in dieser Wüste, die gar kein Ende nahm, wo nicht einmal die Sonne schien und in die wir uns immer tiefer hineinbohrten, wie Holzwürmer in eine Schiffsplanke. Er schwelgte förmlich darin, von den üppigen Ufern des Tarim, den Schafherden, Hütten, Kähnen und dem Fischfange zu reden wie von einem Paradiese, das er nie wiedersehen würde.

Die Kamele waren jetzt so angegriffen, daß wir ihnen noch einen Ruhetag gönnen mußten. Ich selbst war beinahe erschöpft vor Müdigkeit und lag in meinem Bette und las. Den ganzen Tag schneite es heftig in dichten, großen Flocken, die im Feuer zischten und prasselnd an den Blättern meines Buches hinabglitten. Selbst um die Mittagszeit herrschte Halbdunkel; Dünen, Erde und Himmel verschmolzen in ein einziges weißes, wirbelndes Gewirr in matter, verschwommener Beleuchtung ohne Licht und Schatten. Noch spät am Abend schneite es. Knisternd stiegen die Funken vom Feuer auf und trafen die Flocken, die, wie flüssige Eisentropfen in der Luft glänzend, zu Wassertropfen wurden. Die Nacht wurde uns, die wir unter freiem Himmel lagen, doch ein bißchen kühl. Das Minimumthermometer zeigte -30,1°, und als ich aus meinem Neste kroch, herrschte noch eine Kälte von etwa 24°. Ich war vollständig eingeschneit, und der Schnee fiel immer noch in dichten, großen Flocken. Islam mußte mich mit Spaten und Schilfbesen von dieser Schneedecke befreien, die indessen sehr dazu beigetragen hatte, die Wärme unter meinen Pelzen und Filzdecken festzuhalten.

Ich pflegte entkleidet zu schlafen, ganz wie zu Hause, und ich kann versichern, daß das Entkleiden nicht immer ein ungemischtes Vergnügen war. Es ging folgendermaßen vor sich. Vor dem Feuer sitzend, zog ich mir schnell die Kleider aus, die nachher von Islam unter mein Kopfkissen gestopft wurden, damit sie über Nacht nicht vollgeschneit wurden. Darauf wickelte ich meine nackte irdische Hülle in einen zwei Meter langen, dicken, weichen Schlafrock von Wolle, kroch unter die Decke, band einen weichen Fuchsfellbaschlik um und wurde von Islam überall fest zugedeckt. Zuerst wird der Körper ganz steif vor Kälte, denn im »Bette« sind es -20°, und man muß sich eine schöne Weile gedulden, ehe die Glieder wieder so geschmeidig geworden sind, daß man anfangen kann, alle die kleinen Ritzen zu verstopfen, durch die die Nachtkälte möglicherweise zu Besuch kommen könnte. Allmählich aber wird es drinnen recht warm, und der Schnee, der lautlos auf mich fällt, tut das Übrige. Ich schlafe die ganze Nacht wie ein Murmeltier, und die Muselmänner könnten, wenn sie es wollten, dem Ungläubigen, der sie in diese scheußliche Wüste gelockt hat, mit größter Leichtigkeit einen Stoß ins Genick geben. Aber das taten sie nicht. Gelegentlich kam es wohl vor, daß ich aufwachte, wenn mehltrockene, aber gar zu kalte Schneeflocken vom Kissen auf meine Schultern herunterglitten; in den meisten Fällen schlief ich jedoch zu fest, um mich von derartigen Kleinigkeiten stören zu lassen.

Das Allerschlimmste war das Aufstehen am Morgen, wenn es noch bitterkalt war. Erst muß das Feuer munter brennen, dann geschieht das Ankleiden vor den Flammen in sitzender Stellung. Ich habe +30° auf dem Magen und -30° auf dem Rücken; unaufhörlich muß ich mir die Hände eine Weile am Feuer wärmen, um mit ihnen die Knöpfe schließen zu können. Inzwischen fallen die Schneeflocken gemütlich auf meinen Hals und meinen Rücken. Islam setzt mir eine Blechschüssel mit warmem Wasser zum Waschen hin – das ist himmlisch. Wenn ich dann erst den Wolfspelz auf den Schultern habe und meinen siedendheißen Tee trinke, dann ist alles wieder schön und gut, und die nächtlichen kleinen Mißgeschicke sind vergessen.

Weniger angenehm wurde der Marschtag. Wir mußten uns tüchtig anstrengen und hatten als größte Wärme 15° Kälte. Wir gerieten immer mehr in stets höher werdenden Sand hinein, wo keine Spur von Brennmaterial zu finden war. Glücklicherweise hatten wir einiges vom vorigen Lagerplatze mitgenommen, aber lange nicht genug, so daß wir mehr als gewöhnlich frieren mußten und frühzeitig in die Pelze krochen. Am Morgen des 5. Januar lag die weiße Decke, nachdem es in der Nacht sehr stark geschneit hatte, so hoch, daß es uns eine gewisse Mühe kostete, unsere zerstreut umherliegenden Sachen zusammen zu suchen. Sogar die Stellen, wo abends die Feuer gebrannt hatten, waren verschneit. Die Kamele sahen köstlich aus; auf dem Rücken trugen sie Schneewehen, Puder in der Perücke, und vom Atem hingen ihnen lange Eiszapfen am Kinnbarte. Als wir weiterwanderten, knirschte der Schnee winterlich gemütlich unter ihren Fußschwielen.

Im Laufe des Tages klärte es sich eine Weile auf, und die Sonne zeigte sich. Aber selbst dabei funkelten Millionen feiner Eisnadeln in der Luft, und die scharfen Reflexe von dem Schnee blendeten unsere Augen. Die gewaltigen Dünen glichen Bergketten mit Gipfeln von ewigem Schnee, und die scharfe Beleuchtung zauberte fesselnde Farbenspiele in blaßblauen Tinten hervor.

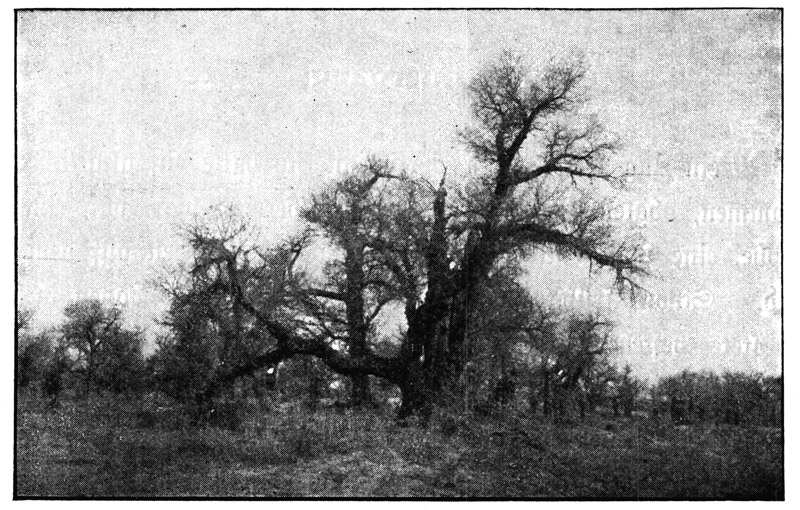

Auch am nächsten Tage schienen die Sanddünen noch höher zu werden, und es wanderte sich recht mühsam über sie hinüber. Die Stimmung begann wieder düster zu werden; wird denn diese Wüste nie ein Ende nehmen, werden wir nie aus dem ewigen Sande herauskommen? Aber während des nächsten Tagemarsches trat eine gesegnete Veränderung ein. Als ich vom Gipfel einer Düne mit dem Fernglase den fernen südlichen Horizont forschend betrachtete, sah ich eine Menge schwarzer Punkte und Striche sich scharf vom Schnee abheben. Dies konnte nichts anderes als toter Wald sein.

In größter Spannung beschleunigten wir unsere Schritte und erreichten endlich diese Stelle.

Richtig, hier hatte einst Wald gegrünt, der nachher vom Sande erstickt worden war, und jetzt waren nur noch die verdorrten Stämme da. Innerhalb einer Stunde lagen ganze Stöße prächtigen Holzes um das Lager herum aufgeschichtet. Ein Stamm, der zum Fällen zu groß war, wurde, wie er stand, in Brand gesteckt und loderte lange Zeit, einer Riesenfackel gleich, über dem weißen Leichentuche der Wüste. Quer über mein Feuer wurde ein hohler Pappelstamm gelegt, durch den die Flammen wie in einem Rohre leckten. Er glühte und puffte und wurde von innen heraus erhellt; er glänzte wie Rubine, die uralte Rinde platzte und krümmte sich wie in Verzweiflung unter den Flammen, die ihre Krallen in das eben noch eiskalte Holz geschlagen hatten. Gewaltige Rauchsäulen stiegen von unserem Lagerfeuer zum Monde empor, der jetzt wieder aus seinen eigensinnigen Wolkenverstecken hervortrat. Die Muselmänner überlisteten diese Nacht die Kälte; sie gruben Gräben in den Sand, füllten diese mit glühenden Kohlen, schütteten sie wieder zu und legten sich dann obendrauf.

Während der ganzen Reise nahm ich eine genaue Karte des zurückgelegten Weges auf, und da ich von meiner früheren Reise her die Lage von Jangi-köll und die des Flusses Tschertschen-darja genau kannte, konnte ich meinen Leuten am Morgen des 8. Januar 1900 versprechen, daß sie in der nächsten Nacht am Ufer dieses Flusses schlafen würden. Ich hatte mich auch nicht geirrt. Vom höchsten Punkte einer kolossalen Düne sahen wir am Südhorizont eine dunkle Linie. Es war der Waldgürtel am Tschertschen-darja. Durch ein Labyrinth von Tamarisken und Waldpappeln erreichten wir endlich den ersehnten Fluß, der jetzt unter einer dicken Eisdecke versteckt lag. Meine Leute waren sehr erstaunt darüber, daß ich die Entfernung so genau hatte berechnen können. Sie wußten kaum, was sie glauben sollten. Vielleicht hatten sie mich in Verdacht, diesen ungebahnten Weg schon früher einmal zurückgelegt zu haben. Genug, sie erklärten, daß sie mir jetzt ohne Furcht und Zaudern überallhin folgen würden.

In der Stadt Tschertschen mit der ganzen Karawane angelangt, unternahm ich von dort aus mit vier Reitern eine 340 Kilometer lange Rekognoszierungstour nach Westen. Es war ein scharfer Ritt bei heftigem Winde und Schneetreiben, und die Nächte wurden noch immer unter freiem Himmel zugebracht. Hohl und hart schlagen die Pferdehufe auf den gefrorenen Boden. Länger als eine halbe Stunde kann man ohne Rast nicht im Sattel sitzen, man muß absteigen und tüchtig laufen, um nicht zu erfrieren. Da, wo es Holz gab, zündeten wir uns ein kleines Feuer an und zogen auf diese Weise oft von einem Feuer zum anderen, als hätten wir im Kriege mit der scharfen Kälte Stellungen erobert. Wir saßen vornübergebeugt zusammengekauert und mit gekreuzten Armen im Sattel und überließen die Pferde sich selbst. Die letzten vierundzwanzig Stunden des Rückweges waren jedoch die schlimmsten. Die Kälte war in der Nacht auf -32,2° gesunken. Wir machten einen außergewöhnlich langen Ritt und legten nach Einbruch der Dunkelheit noch einen Weg von mehreren Stunden zurück. Der Nachtfrost setzte wieder ein und brachte uns grimmige Kälte. Es herrschte Gegenwind, der freilich schwach war, aber vollständig genügte, uns im Sattel erstarren zu lassen. Ich suchte mein Gesicht mit einem Halstuche zu schützen; aber der Atem fror mir am Schnurrbarte fest. Wenn die Augen im Winde tränen, bilden sich an den Wimpern kleine Eisklumpen, die man von Zeit zu Zeit auftauen muß, um ordentlich sehen zu können.

Alte Pappel am Tschertschen-darja.