|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Fern im Osten, hinter Bergen und Tälern, Meeren und Wüsten erstreckt sich im Herzen des größten Kontinents der Erde ein Land, das bis auf die neueste Zeit nur von einer geringen Zahl von Forschungsreisenden besucht worden ist. Und dennoch ist dieses Land in höherem Grade als die meisten anderen Teile der Erdrinde reich an ungelösten Rätseln und unbeantworteten Fragen sowohl geographischer wie allgemein menschlicher Art. Noch vor vierzig Jahren mußte, wer eine Antwort auf eine Frage über das Herz von Asien suchte, sich an Marco Polo wenden, den venezianischen Kaufmann, der vor mehr als 600 Jahren den Kontinent durchreist und eine Reisebeschreibung hinterlassen hat, die trotz ihres gedrängten Inhalts für alle Zeiten ein Denkmal menschlicher Tatkraft bildet.

Als Ende der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts eine neue Blütezeit in der Geschichte der geographischen Entdeckungsreisen eintrat, konnte Asiens Inneres sich der Aufmerksamkeit Europas nicht länger entziehen, und der große russische Reisende Prschewalskij war der erste, der es in unserer Zeit ernstlich wagte, ein Ende des Schleiers zu lüften, der hinter den Meeren und Wüsten soviele Geheimnisse verhüllte. Adolf Nordenskiölds Reisen in erster Linie und dann die Prschewalskijs hatten mich gefesselt, als ich noch ein Schuljunge war, der davon träumte, dereinst in die Fußstapfen dieser Männer und Marco Polos treten zu können. Jetzt sind es bald zwanzig Jahre her, seit ich meine erste Wanderung durch Persien antrat und unter den Dattelpalmen von Basra und Bagdad rastete. Neun von den Wintern, in denen sich seitdem die Erde mit Schnee bedeckt hatte, habe ich auf asiatischem Boden zugebracht, und während jener Zeit habe ich neun Sommer unserer glücklichen nordischen Heimat mit ihren hellen Nächten und ihren duftenden Fliederblüten eingebüßt.

In seinen geographischen Grundzügen ist Asien jetzt ziemlich gut bekannt, aber hinsichtlich der Einzelheiten bleibt noch ungeheuer viel zu tun, und es wird noch lange dauern, bis der Schleier vom Angesichte des Erdteils gänzlich gelüftet ist. Unwiderstehliche Sehnsucht hatte mich stets dorthin getrieben. Wer verstünde es nicht, welche Freude es ist, geographische Entdeckungen zu machen und dadurch das menschliche Wissen zu erweitern!

Wie mächtig ergreifend ist die endlose Wüste, die den Sterblichen mit ihren Riesenwellen von Sand umschließt! Man bedenke das seltsame, beinahe überirdische Gefühl des Stolzes, 5000 Meter über allem Elende der Erde der erste sein zu dürfen, der Tibets höchste Gebirge erblickt und weiß, daß ihr ewiger Schnee noch nie von Menschenaugen geschaut worden, sondern nur vom Sonnenschein geliebkost und in ungezählten Nächten vom Lichte des Mondes und der Sterne mit Silberglanz übergossen worden ist. Wer verstünde es nicht, daß man später, heimgekehrt zur Stadt mit ihrem Gewühle, zur Dampfmaschine, zu den Zeitungen und dem Telephon, beim Gedanken an das freie, frische Leben im Sattel und im Zelte, an den stillen Zug der Kamele unterm Klange der Glocken, jene tausend Bilder wie in einem Traume vor sich schweben sieht, daß sie einem erscheinen wie eine Erinnerung aus jener Zeit, in der man Coopers Romane, Robinson Crusoe oder Jules Verne verschlang. Und dann sehnt man sich fort von Europas Prosa zu Asiens Poesie, fort von lumpiger Kleinlichkeit, verächtlichem Eigennutz, engherziger Zänkerei, die auf die Menschen Beschlag legen, wenn diese sich in die Angelegenheiten anderer mischen, und die ihnen keinen Augenblick Zeit lassen zu suchen, sich selbst zu erkennen und auf sich selbst zu schauen. Man sehnt sich fort nach der Stille der Wüste, in die große Einsamkeit, wo man, ohne von Eindrücken der Prosa des Alltags gestört zu werden, frei über das Leben nachdenken und sich selbst kennen lernen kann – und das kann eine erstrebenswerte Bekanntschaft sein.

Doch man glaube darum nicht, daß der Pilger in allen Gegenden, die er durchwandert, der erste ist. Denn hat er Glück – und das hatte jener Pilger, dessen Schicksale in diesem Buche geschildert werden –, so kann es sich ereignen, daß er die Spuren einer seit Jahrtausenden verschwundenen Kultur und Spuren von Volksstämmen entdeckt, deren Geschicke uns unbekannt gewesen und die einem Wüstennebel gleich von der Erde fortgefegt worden sind. Man glaube ja nicht, daß all der reiche Lohn, den man erntet, während eines berauschenden Tanzes auf Rosen eingesammelt wird. Nein, der Wanderer muß viele schwere, ermüdende Schritte zurücklegen, ehe er das Ziel seines Sehnens erreicht, und oft genug ist es recht einsam und düster in seinem raucherfüllten Zelte, wenn er nach den Mühen des Tages bei der Feuersglut ausruht.

Mit diesem kleinen Buche habe ich mich besonders an die Knaben und Jünglinge wenden wollen, die in einigen Jahrzehnten auf ihren breiten, redlichen Schultern das Geschick des Vaterlandes einen großen Schritt weiter, der Ehre und dem Ruhme entgegen, tragen sollen. Und da ich euch Leser von Angesicht zu Angesicht vor mir habe, will ich euch daran erinnern, daß das Erbe, das euch erwartet, groß und herrlich ist und daß es auf euch selbst und auf euren eigenen Fleiß ankommt, ob ihr dereinst der Ehre würdig sein werdet, schwedische Männer zu heißen. »In dumpfen Gassen wachsen keine Lorbern«, – in Licht und Freiheit muß die Pflanze gepflegt werden und wachsen, die sich einst auf eigenem Boden stark und groß erheben soll.

Ich lade meine Leser jetzt ein, an meinen Abenteuern teilzunehmen, und verspreche, nicht mit Zahlen und schwierigen Namen zu ermüden.

Wir wollen zusammen den trüben Wogen des Tarim bis an sein fernes Grab in der Wüste folgen, wir werden auf Kamelen durch die Wüste Gobi schaukeln und nach Wasser suchen. Wir werden uns auf müden Pferden einen Weg über Tibets schneebedeckte Bergketten und zwischen den glänzenden Gletschern hindurch suchen. Und dann, wenn uns das Leben in öden, unbewohnten Gegenden gar zu einförmig geworden ist, werden wir kühn und unbedacht, aber ohne Furcht versuchen, in Verkleidung die strenge Bewachungslinie der Tibeter zu durchbrechen, um uns, wenn möglich, einen Weg nach dem Lande der »Heiligen Bücher« zu erzwingen. Aber die Kälte, die Unwirtlichkeit der Menschen und der Elemente werden schließlich in uns Sehnsucht nach wärmeren Gegenden erwecken. Indien wird uns mit offenen Armen empfangen, und nach unvergeßlicher Ruhezeit an den Ufern des Ganges werden wir nach Europa, in die Prosa des Alltagslebens zurückkehren.

Schön und freundlich strahlte der Johannistag des Jahres 1899, als ich auf lange von meinem Heim Abschied nahm, um über die Ostsee nach Finnland und Petersburg zu fahren. Wer je den heimatlichen Herd und seine Lieben verlassen hat, um jahrelang keine Aussicht auf Nachricht von ihnen zu haben, ja ohne zu wissen, ob er sie jemals wiedersehen wird, der kann leicht begreifen, mit welchen Gefühlen ich den Meinigen noch einmal tief ins Auge sah, um darin einen Schimmer von Hoffnung auf ein fröhliches Wiedersehen zu suchen. Ja, der Johannistag war hell und freundlich, aber meine Gedanken waren viel zu trübe, um sich in Tränen aussprechen zu können. In den 1001 Nächten gedachte ich dieses letzten Anblickes von Stockholm und ich sah meine Angehörigen noch auf dem Kai stehen, unruhig über mein Schicksal und darüber nachgrübelnd, ob ich wohl wiederkehren werde.

Jetzt ertönt die Dampfpfeife, und nun kreuze ich in schwindelnder Fahrt das heilige Rußland über Moskau und über den majestätischen Don, dessen trübe Wassermassen sich nach dem Schwarzen Meere wälzen. Wie Sternschnuppen verschwindet ein Dorf nach dem anderen – ebensoviele Brennpunkte für Freude und Leid, Verirrungen, Hoffnungen, Glück und Elend. Die zwiebelförmigen Kuppeln der Kirchen werden größer, sie ziehen vorbei, werden wieder kleiner und versinken unter dem Horizont, während der Schnellzug auf den blanken Schienen vorwärtsstürmt. Jetzt lassen wir Wladikawkas hinter uns, die kleine Stadt, in deren staubigen Straßen ich 1885 als neugebackener Student umhergestreift war. Die Nacht ist mild und dunkel, während wir nach dem größten Binnensee der Erde, dem Kaspischen Meere, hinabrollen. Das Schnauben des Dampfrosses unterbricht die stille Ruhe der Steppe; ab und zu stört auch das schrille Lied einer Grille das Schweigen. Gewaltige Blitze zucken grell über dem Kamme des Kaukasus – man könnte glauben, daß diese Bergkette eine Welt von Vulkanen enthalte, die noch nicht erloschen seien.

In Petrowsk, wo eine Doppelmole den Hafen wie eine Riesenkrebsschere einschließt, besteigen wir einen eleganten Raddampfer, der uns über das salzige klare Meer trägt und uns nach Krasnowodsk, dem Ausgangspunkte der Transkaspischen Eisenbahn, bringt. Die blaugrünen Wellen des Kaspischen Meeres sind tückisch und falsch. Oft erhebt sich ein Sturm aus Asiens Wüsten oder von den Bergen des Kaukasus bei eben noch klarem, ruhigem Himmel und peitscht die Wellen zu beängstigender Höhe auf. Kürzlich ging ein Dampfer von der einen Küste ab, erreichte aber die andere nie, und über seinen letzten Kampf mit Wind und Wellen weiß man nichts Bestimmtes; der Dampfer war und blieb spurlos verschwunden.

Vielleicht glaubt der Leser, daß man das Gefühl des Wohlbehagens verspüre, wenn man nach einer glücklichen, aber anstrengenden Fahrt über das Meer seinen Fuß auf Asiens Küste setzt und bei Krasnowodsk, den »roten Wassern«, an Land geht? Nein, durchaus nicht; diese Stadt ist ungefähr das Gegenteil eines irdischen Paradieses. Man denke sich ein kleines Nest mit weißen, einstöckigen Häusern und platten Dächern, ein paar ärmliche Kirchen, umgürtet von einem Ringe unfruchtbarer, verwitterter Berge und gelber Sanddünen. Kein Baum, kein Grashalm ist zu sehen, ja nicht einmal ein Tropfen süßen Wassers! Dieses wird in großen Holzfässern mit der Bahn aus dem Innern des Landes hierher gebracht. Es käme einer Verbannung gleich, an diesem traurigen Orte, der in glühender Sonnenhitze briet, leben zu müssen.

General Kuropatkin, der russische Kriegsminister, der jetzt im äußersten Osten gegen Japan kämpft und auf den die Blicke der weißen und der gelben Rasse gerichtet sind, war so freundlich gewesen, telegraphisch den Befehl nach Krasnowodsk zu senden, daß mir für die Reise nach Andischan, der Endstation der Bahnlinie, ein ganzer Eisenbahnwagen zur Verfügung gestellt werden solle. Auf diese Weise fuhr es sich lustig, wie man sich denken kann. Keine Menschenseele durfte in mein rollendes Heim hineingucken; ein Schaffner versah mich mit kaltem Wasser für die Dusche – ein herrliches Ding in dieser Hitze, die bis auf 41½ °C. im Schatten stieg. Mein Salon war mit Diwanen, Stühlen und Schreibtisch ausgestattet; mein Wagen war der letzte im Zuge, um sofort abgekuppelt zu werden, wenn es mir einfiele, in einer Stadt einen Zug überschlagen zu wollen. Unter dem Schutzdache der hinteren Plattform konnte ich sitzen und dabei meinen Gedanken nachhängen und meine Blicke dem Zuge folgen lassen. Ich musterte die Landschaft, die sich vor mir allmählich aufrollte und hinter mir in der Ferne verschwand, wo die Schienen in einem Punkte zusammen zu laufen schienen. Immer weiter sausen wir nach Osten. Die Luft zittert über den glühendheißen Dünen, und glühendheiß ist auch der Luftzug, den man verspürt, wenn man zum Wagen hinausschaut; es ist, als stecke man den Kopf in einen Backofen. Keine Oasen zeigen sich beim Vorbeifahren, kein Blumenduft erreicht uns, wir hören keine Quellen rauschen, nur bei den Stationen sieht man eine spärliche Vegetation, die aber in der Sonnenglut vertrocknet ist.

Donnernd rollt der Zug mit aller Vorsicht über die gewaltige Pfahlbrücke des Amu-darja, die bald darauf durch eine eiserne ersetzt wurde. Man möchte sich in diese trüben, aber frischen Wellen stürzen, die von so hoher Herkunft sind, stammen sie doch vom »Dache der Welt«, von Pamir, das ich im Jahre 1894 kennen gelernt hatte. Sie sind aus blauschimmernden Gletschern entsprungen und bringen der Wüste mit ihrer erstickenden Hitze einen letzten Rest der Frische ihrer ursprünglichen Heimat.

Mit unbeschreiblicher Sehnsucht sieht man die Sonne den Horizont hinabsinken, und mit einem Seufzer der Erleichterung fängt der Blick ihr letztes Gold auf, das noch einen Augenblick auf einem Dünenkamme blinkt. Die Dämmerung ist kurz; bald schließen die nächtlichen Schatten die Wüste in ihre Arme, und es wird sehr dunkel. Die Temperatur fällt nur um einige Grade, aber man glaubt doch eine angenehme Kühle zu empfinden. Ich erwache wie aus einer Betäubung; ich schließe meinen Wagen und gehe durch den Zug nach dem Speisewagen, um ein spätes Mittagsessen zu verzehren. Nachdem ich wieder in meinen Salon zurückgekehrt bin, ziehe ich mich splitterfasernackt aus, lege mich auf einen Diwan und lese Dumas' »Drei Musketiere«, nicht um mich ans kommende Abenteuer und auf Räuberleben vorzubereiten, sondern weil dieses Buch mir gerade in die Hand fiel.

Endlich sind wir in Samarkand und damit auf dem Boden weltgeschichtlicher Erinnerungen. Während wir kurze Zeit den Anblick seiner herrlichen Moscheen aus der Zeit Timurs genießen können, zwischen denen ich vor vierzehn Jahren ein paar Wochen mit dem Zeichenstifte in der Hand zubrachte, möchte ich nur einige Worte sagen, die den Leser überzeugen werden, daß Samarkand wirklich die Königin der Städte Zentralasiens ist.

Der örtlichen Überlieferung zufolge wurde die Stadt von dem Helden Afrasiab gegründet, im Lichte der Geschichte taucht sie aber zuerst unter dem Namen Marakanda (Strabo XI: II) als die Hauptstadt von Sogdiana auf, als Alexander der Große dieses Land eroberte. Nachdem Alexander einen Teil des Heeres zur Bewachung des Landes in Baktra zurückgelassen hatte, brach er (nach Arrianus, IV: 1b) über den Oxus nach Sogdiana auf. Seine Streitmacht teilte er in fünf Haufen ein: »an die Spitze des fünften stellte er sich selbst und rückte damit durch das Land nach Marakanda«. Alexanders Ruhm lebt in der zentralasiatischen Tradition noch heute unauslöschlich fort, und viele Häuptlinge an den Ufern des Amu-darja behaupten, ihre Ahnen bis auf seinen mächtigen Thron zurückführen zu können. Ein kleiner See in der Nähe von Samarkand trägt seit 2200 Jahren seinen Namen: Iskender-kul. Wie seltsam ist es doch, daß ein Mensch, der schon Jahrtausende tot ist, seinen Namen mit solcher Schärfe in das Bewußtsein aller Zeiten hat einprägen können. Nur die Religionsstifter, die alle aus Asien stammen, können es an Berühmtheit mit Alexander aufnehmen.

Im Jahre 711 wurde Samarkand von den Arabern erobert und 1219 von Dschingis-Chan geplündert. Doch eine neue Blütezeit begann für die Stadt unter Tamerlan oder Timur dem Lahmen, der in seinen Memoiren schrieb: »Es ist die Pflicht eines siegreichen Königs, jedes Reich, dessen Bewohner von seinen Herrschern bedrückt werden, unter seine Herrschaft zu bringen; und deshalb befreite ich Chorassan und säuberte die Königreiche Fars, Irak und Schaum« und der nach der Vernichtung des Kriegsheeres des türkischen Sultans Bajazet I. diesen in einen eisernen Käfig gesperrt haben soll, um ihn überall, wohin er zog, wie ein gefangenes Raubtier zu zeigen. Timur war im Begriffe, China zu erobern, als er am 17. Februar 1405 im Alter von 69 Jahren vom Tode hingerafft wurde, ein ungeheures Reich und einen unsterblichen Namen hinterlassend. Mit Moschus und Rosenwasser balsamiert und in Leinen gewickelt, wurde die Leiche des Welteroberers in einen Sarg von Ebenholz gelegt und unter einer Nephritplatte in dem Gewölbe der Grabmoschee beigesetzt, die er selbst hatte bauen lassen und deren herrliche grüne Kuppel wir jetzt von der Eisenbahnstation Samarkand aus sehen. Unter den Koransprüchen und den königlichen Titeln und Heldentaten liest man in Alabasterrelief: »Wenn ich noch lebte, würden die Menschen zittern.«

Nach all der Wüstenhitze ist es eine wahre Erquickung, sich des frischen, üppigen Grüns um Samarkand herum erfreuen zu können. Schon zu Anfang des 13. Jahrhunderts schrieb der persische Dichter Saadi an seine Geliebte: »Wenn das Mädchen in Schiras mein Herz in seiner Hand hielte, würde ich ihm für das Muttermal auf seiner Wange Samarkand und Buchara schenken.« Er wollte damit sagen, daß diese beiden Städte das Schönste seien, was man seiner Braut überhaupt verehren könne. Doch das Läuten der Bahnhofsglocke weckt uns aus unseren Träumen, und die keuchende Lokomotive führt uns wieder zu der farblosen Prosa der Gegenwart zurück. Eingebettet in seine dichten Gärten, deren Grün mit den Fayencefliesen der Kuppeln an Schärfe und Reinheit wetteifert, umgeben von seiner Atmosphäre von großen, stolzen Erinnerungen, verschwindet auch Samarkand im Westen.

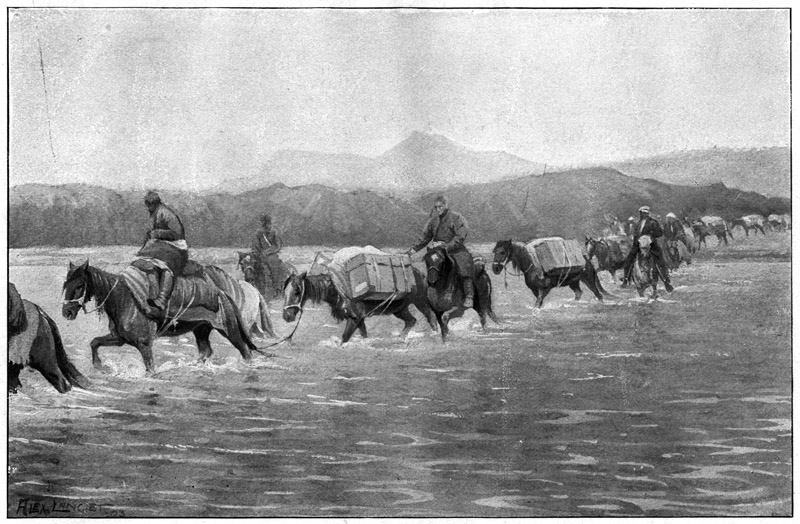

Durch die Furt des Kisil-su.

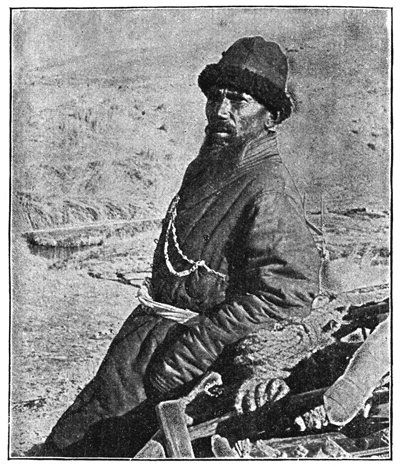

Mein alter Reisegefährte Islam Bai.

Wir sind in Andischan angelangt, dem Endpunkte der zentralasiatischen Eisenbahn. So weit kann man mit Hilfe des Dampfes kommen, und erst nachdem wir diese am weitesten im Osten liegende Station hinter uns gelassen haben, merken wir mit aller Deutlichkeit, wie die Entfernung zwischen uns und der sogenannten zivilisierten Welt wächst.

Hochgewachsen und prächtig, sicher und ruhig, im blauen Ehrenkleide, auf der Brust die goldene Medaille, die ihm König Oskar verliehen hatte, stand mein alter, treuer Diener Islam Bai auf dem Bahnsteig und erwartete mich. Unsere gegenseitige Freude über das Wiedersehen sprach sich in einem kräftigen Händedrucke aus, und wir hatten nachher viel zu besprechen. Nicht lange dauerte es, so klang mein Türkisch, das zwei Jahre geschlummert hatte, wieder ebenso fließend wie früher. Armer Islam Bai! In diesem frohen Augenblick ahnte ich noch nicht, wie unglücklich dein Schicksal sich gestalten würde, bevor wir uns für immer trennten!