|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

1. Aus dem Böhmerwald. – 2. Das Fichtelgebirge. – 3. Eine Sommerfahrt in das Erzgebirge. – 4. Ein Landschaftsbild von der Sächsischen Schweiz. – 5. Grundzüge der Lausitzer Landschaft. – 6. Die Wenden der Oberlausitz. – 7. Das Riesengebirge.

Von Dr. Ferdinand Hochstetter.

Von den Grenzen des Vogtlandes bis nach Oberösterreich hinab, von Nordwest gegen Südost zwischen Böhmen und Bayern die natürliche Grenze bildend, zieht sich an die 230 km lang das dunkle Waldgebirge, von den Alten als Gabreta silva zu den Silvae Hercyniae (Harzwald) gerechnet, von den Böhmen Ceskyles und Sumava genannt, ein Teil der großen Wasserscheide zwischen Nordsee und Schwarzem Meer. Vom Fichtelgebirge aus gegen Südost steigt der Gebirgswall höher und höher an, im Arber und Rachel bis zu 1460 m, breitet sich da, wo die Quellen der Moldau zusammenfließen, in seinem eigentlichen Zentrum, mehr und mehr aus, und bildet mächtige Gebirgsstöcke an deren rechtem und linkem Ufer, die weit ins Land hinein nach Böhmen und Bayern in unzähligen Berg- und Hügelketten ihre Ausläufer senden. Vom Kubany (1357 m) und Blöckenstein (1380 m) fällt das Gebirge wieder allmählich ab und verläuft bei Friedberg und Hohenfurth, da, wo die Moldau nach langem und trägem Laufe durch weite Torfmoore nun schäumend die Granitmassen der Teufelsmauer durchbricht und ihre südöstliche Richtung plötzlich zu einer nördlichen verändert, in einzelnen Berggruppen mit dem Manhartsberge in Österreich einerseits und mit dem böhmisch-mährischen Grenzgebirge andererseits. Eine tiefe und breite Einbuchtung zwischen Neumark und Eschelkamm, auf der die Wasserscheide bis 400 m herabsinkt, trennt die nördliche Hälfte des Waldgebirges von der viel ausgedehnteren südlichen. Der nördliche Gebirgszug, der sich kaum bis zu 1000 m (Tscherkow 1040 m) erhebt, liegt den böhmischen Bädern Marienbad und Franzensbad nahe, und gewiß hat schon mancher Naturfreund und Besucher dieser Kurorte seine Ausflüge ausgedehnt bis auf den granatreichen Dillenberg, die letzte Kuppe des Böhmerwaldes gegen das Fichtelgebirge, oder bis zur romantischen Burgruine Pfraumberg (böhmisch Primda) bei Hayd, dagegen sich begnügen müssen, das südliche Hauptgebirge mit seinen gewaltigen Hochgipfeln nur in blauer Ferne von der Basaltkuppe des Podhorn bei Marienbad aus zu erblicken. Aber gerade dieser Teil ist der landschaftlich schönste und für den Naturfreund anziehendste. Hier ist noch bis in unsere Tage ein Stück von dem Deutschland erhalten, wie es Tacitus schildert, als ein Land »silvis horrida aut paludibus foeda«. Alles ist Wald und Moor und Feld, kaum da und dort eine armselige Holzhackerkolonie oder ein einzeln stehendes Forsthaus.

a) Der Urwald.

Wer denkt bei dem Worte »Urwald« nicht weit über den Atlantischen Ozean hinweg an die Üppigkeit und Fülle tropischer Himmelsstriche in Südamerika, an die Wildnisse des Orinoko, an v. Humboldts und Burmeisters herrliche Schilderungen! Unser Urwald ist im rauheren Norden düsterer Fichten- und Tannenwald:

Es ist, als wäre diese Gegend früh

Zurückgeblieben hinterm Schritt der Zeit,

Die weiten, stillen Wälder, wo der Mensch,

Des Schöpfers letztes Werk, noch fehlt.

Uhland.

Als sich im Jahre 1849 der böhmische Forstverein versammelt hatte, um Ausflüge zu machen in diese Urwälder, da redete der wackere Forstmeister J… von Winterberg die Forstmänner Böhmens also an: »Meine Herren, Sie betreten im lieben Vaterlande eine Gegend, über deren Berg und Tal massenhafte Forste sich ausbreiten, unberührt von des Menschen Hand, Urbildungen der Schöpfung, wildschön, großartig, staunenerregend, ehrfurchtgebietend, worin die Natur seit Jahrhunderten ungestört waltend die riesenhaftesten Holzkörper bildet und wieder zerstört, dort dieser, hier jener Holzart besonderen Standort anweist, dort wieder mehrere Spezies harmonisch zusammenstellt, immer und überall aber die individuell schwindende Generation durch frisches, auf modernden Leichen keimendes Leben ersetzt. Es sind dies Urwälder, wie wir sie nennen, ein aufgeschlagenes Buch der Natur, lehrreich für jedermann!« Damals hat vielleicht mancher Forstmann am Kubany, bei Tusset, am Blöckenstein, zum ersten Male gesehen, was ein Wald ist, was dagegen – eine Baumpflanzung, ein Forst.

Mir ward der erste große Eindruck einer Böhmerwaldlandschaft, mit ihren riesigen Urwaldstämmen, als ich im Jahre 1853, am südlichsten Teile des Gebirges meine Untersuchungen beginnend, an einem schönen Maiabend in Begleitung eines Jägers von Unter-Wuldau aus zur Schloßruine Wittinghausen hinaufstieg, zu jenem »luftblauen Würfel über dunklem Waldesrücken«, dem klassischen Punkte aus Adalbert Stifters »Hochwald«. Der Weg führt von Unter-Wulda aus zuerst über weite Moorgründe, durch welche die Moldau in unzähligen Krümmungen und Biegungen trägen Laufs sich schlängelt. Man muß fein Obacht geben, daß man nicht zu weit hinaustritt über den betretenen Pfad und versinkt in den »zerrissenen Gründen, aus nichts bestehend, als aus tiefschwarzer Erde, dem dunkeln Totenbette tausendjähriger Vegetation«. Rechts die Waldmassen des Hochfichtel, Blöckensteins, Dreisesselberges, links das St. Thomasgebirge mit der Schloßruine Wittinghausen, dazwischen der Paß, der von Böhmen nach Österreich führt, über den hinweg der merkwürdige Fürstlich Schwarzenbergsche Schwemmkanal die Moldau mit der Donau verbindet. Bald ist man im Walde. Nie genoß ich einen Waldspaziergang so voll. Es war die Ruhe der Luft nach einem Gewitter, alle Bäume dufteten, ein Wohlgeruch überall, eine Stille von allem menschlichen Treiben und Wesen, nur das Rauschen frischer Waldwasser hörte man, oder den eintönigen Notschrei des Rehbocks oder die schrillen Töne einer vorüberstreichenden Waldschnepfe. Wir waren im »Brandl-Wald«, einem Hochwald von Fichten und Tannen mit dunklem Schwarzgrün, untermischt mit dem jungen Frischgrün der Buchen und des Ahorn. Aber wie erstaunte ich, als mein biederer Jägersmann mich vor den Riesenstumpf einer Weißtanne führte und mir den Stamm zeigte, wie er dalag; dabei nahm er andächtig seinen Hut ab. Ja, den Hut ab! Hier stand ein Baum, mit seinen Ästen und Zweigen ein ganzer Wald im Walde, mit seiner Krone ein Wald über dem Walde! Der Sturmwind hatte den 500jährigen Riesen abgerissen und hingeworfen. Schwärzer haben den hohlen Stumpf angezündet, aber jetzt noch starren die schwarzen, verkohlten Reste ehrfurchtgebietend in die Höhe. Ich maß den Durchmesser in Brusthöhe zu 3 m, den Umfang zu 9½ m. Dann erkletterte ich den daliegenden Stamm, ging darüber hin und zählte 72 Schritte. Aber die Krone, die schon früher vom Winde abgerissen worden sein mag, fehlte noch. Rechnet man diese und den stehenden Stumpf dazu, und fünf meiner Schritte zu 4¼ m, so bekommt man eine Gesamthöhe von 61 m, fast die halbe Höhe des Stephansturmes in Wien! Rings um den toten Baumriesen standen nun aber noch eine Menge ebenbürtiger Schwestern in frischem Grün, und des andern Tages maß ich unweit davon im »Schloßwald« einen Umfang in Brusthöhe von ungefähr 7 m, und der begleitende Förster gab mir die gemessene Höhe des noch stehenden Stammes zu 53 m an. Und dazu die Krone, die abgerissen war an der Stelle, wo der Stamm noch 38 cm Durchmesser hat. Der Urwald ist hier der Kultur schon gewichen, um so mehr fallen aber die riesenhaften Ausdehnungen der uralten Stämme, den gewöhnlichen Hochwaldstämmen gegenüber, in die Augen. Die größten bleiben hier stehen, um der kleineren Nachwelt zu zeigen, wie groß die Vorwelt war.

Von der Schloßruine Wittinghausen hat man bei hellem Wetter die großartigste Fernsicht ins Land jenseit der Donau bis zu den Norischen Alpen. Mir hatte der Himmel nur vergönnt, in die Nähe zu schauen, auf das Waldgebirge, das vor mir lag, ein schwermütig düsterer Anblick; denn zerrissen und phantastisch wie Feengestalten schwebten weiße Nebelwolken an den dunkeln Wäldern, und dazwischen wie ein Silberfaden die spiegelnden Wasser der Moldau. Auf ihrem rechten Ufer am Blöckenstein, Dreisesselberg, Tussetberg, den Schillerbergen hin die Waldreviere Salnau, Neuthal, Tusset; auf ihrem linken Ufer die Reviere Schwarzwald, Christianberg, Müllerschlag, Schattawa usw. mit dem großen Steinberg, den schwarzen Steinwänden in Langenberg, dem Kubany, Schreiner, Basum, und weit dahinter die Gegend von Außergefild, Buchwald, Maader, Pürstling, Stubenbach, die waldbedeckten Hochplateaus, über die sich der Lusen und Rachel erheben. Alle diese Gegenden enthalten noch Urwaldstrecken, und keineswegs bloß auf den unzugänglichsten hohen Gipfeln und Gebirgsrücken, sondern bis weit hinab in die Talgründe.

Aber ich muß das, was ich auf den langen Wanderungen gesehen, in ein Bild zusammenfassen. Die Urwälder sind einander hier überall ziemlich gleich: wilder an den Gehängen der Berge, wenn zu dem Gewirr der Vegetation noch das Gewirr der Felsmassen sich gesellt und die Waldbäche schäumend über Baum- und Felstrümmer hinwegstürzen; üppiger in Talgründen und auf niedrigeren Hochflächen, am üppigsten zwischen 600 und 1000 m Meereshöhe, wo neben der Fichte auch die Tanne und Buche noch gedeihen, daher auch im südlichsten, weniger hohen Teil des Gebirges schöner als im eigentlichen Mittelpunkt bei Außergefild, Maader, Stubenbach, wo auf den Hochplateaus von 1200 m nur noch die Fichte übrig bleibt, bis auf den Hochgipfeln auch sie verschwindet und nur krüppeliges Holz, Kniekiefern und isländisches Moos die nackten Felsmassen kümmerlich bekleiden.

Schon aus einiger Entfernung kann man den Urwald an seinen zackigen unregelmäßigen Umrissen leicht von dem wie nach der Schnur gleichmäßig abgeschnittenen kultivierten Hochwald unterscheiden. Besonders ragt die höhere Tanne mit ihrer kuppelförmigen Krone und ihren wagerecht abstehenden Ästen weit über die niedrigeren pyramidenförmigen Wipfel der Fichte hervor, wie ein Wald über dem Walde. Noch charakteristischer erscheint bei einem Blick von oben her der Wipfeldürre, weniger dicht bestockte Urwald als altersgrauer Greis neben dem frischen Grün des festgeschlossenen jungen Hochwaldes. Aber treten wir nun ein in die Wälder selbst!

Wir steigen durch Wiese und Feld einen Abhang hinan. Steine und Felsstücke sind aus beiden zu großen Haufen zusammengelesen, oder zu Mauern am Wege hin übereinander geschichtet. Zur Linken am Saume des Waldes noch ein mit verkohlten, zerstreuten Wurzelstöcken bestandenes Ackerland, zur Rechten ein frischer Holzschlag – das Holz aufgeklaftert, nur einzelne Stämme ragen noch hoch in die Luft; Äste und Zweige haben die Holzhauer zu großen Haufen zusammengeworfen, aus denen dicker Rauch aufwirbelt. Ein wenig betretener »Paschersteig« führt in den Wald, man muß vorsichtig vorwärts schreiten, will man nicht über die durch die Feuchtigkeit geglätteten Wurzeln abglitschen oder tief einsinken im moorig schwammigen Boden. Endlich ist man eingetreten in den Wald und schöpft tief Atem in der erquickend kühlen Luft, wenn draußen die Sonne brannte. Wie man aus dem bunten Treiben in Stadt und Land eintritt in die stillen, ernsten Hallen eines gotischen Doms – nicht anders ist der Eindruck. Da strebt alles ernst und majestätisch in die Höhe; wie die Säulen des Doms, stehen die Säulen des Waldes da, schlank, riesengroß, schweigend, das Auge folgt dem mächtigen Stamme von unten nach oben, die gewaltigen Äste verschlingen sich zu einem dichten, dunkelgrünen Gewölbe, durch das, wie die goldenen Sterne des Gewölbegrundes, das Licht des Himmels in das Halbdunkel hineinstrahlt. Wer fühlte nicht die ganze Romantik eines Waldlebens mit seinem Frieden und seinen Schauern, die ganze Pracht und Feier einer jungfräulichen Wildnis, wenn er längs des Kanals am Blöckenstein oder auf dem »Fürstenweg« am langen Berg bei Ernstbrunn, oder auf dem Reitsteig durch den Tussetwald, oder am Kubany, am Schreiner, am Basum mitten durch die schönsten Urwaldstrecken seinen Weg nimmt, und ihm am heiteren Frühlingsmorgen das Schwarzblatt, die Amsel und unzählige Vögel ihr Lied singen, oder wenn in tiefster Waldesstille die Seele dem stillen Walten der Natur doppelt nahe zu sein glaubt!

Oft ist aber der Eindruck ein ganz anderer. Sturm, Wetter und die Jahrhunderte haben nur Bilder der Zerstörung und Verwirrung übrig gelassen. Die Stämme stehen »schütter«, einzeln und einzeln, dazwischen dichtes Gestrüpp von Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Weidenröschen, ein Gewirr von Felsblöcken, modernden Zweigen, Ästen, Stämmen, Stöcken. Hier steht ein Riesenstamm noch grün, aber der Sturmwind hat ihm die Krone abgerissen, und von den Ästen hängt, wie greises Haar, das Bartmoos in klafterlangen Fäden, die der Wind hin und her wiegt; hier steht ein Stamm längst abgestorben, morsch und faul, ausgedörrt, daß er angezündet wie glühender« Zunder fortglimmt, eine graue, gespenstige Gestalt, die ihre nackten Knochenarme in die Luft reckt. Hier liegt eine Fichte mit der Wurzel ausgerissen, in deren Netzwerk Erdklumpen und Felsstücke hängen, der mächtige Wurzelstock wie eine Mauerruine, und daneben eine breite Grube, dort liegt eine Tanne am Stamm abgerissen; sie vermodert und verfault und auf dem Leichnam keimt üppig junges Leben, eine neue Tannen- und Fichtensaat; und zwischen all dem Gewirr rundliche, von weißen Flechten überzogene Granitblöcke, wie gebleichte Riesenschädel, üppiges Strauchwerk, Farnkraut und Moos, Tod und Stein mit frischem Grün, mit saftigem Leben überwuchernd. Ist man in solchen Wirrwarr einmal hineingeraten, so hat man Mühe und Not, wieder herauszukommen. Die morschen Stämme fallen dumpf krachend unter dem Tritt zusammen, weiche Mooshügel überdecken trügerisch lockeres Haufwerk und Felsklüfte, in die man durchbricht. Aber gewiß wird jeder die großen Eindrücke gern sich zurückrufen, die er empfand, wenn er in solcher Wildnis mühsam emporkletternd über Felstrümmern und Baumleichen, durch fest verwachsenes Gestrüpp langsam vordringend, endlich hervortrat auf die letzte hohe Felsplatte und nun von der Kuppe eines Sternberges, Tussetberges, eines Kubany, Antigels hinwegsah über die ungeheuren, düsteren, schwarzen Waldmassen, aus denen nur da und dort ein blauer Rauch aufsteigt, das Zeichen des Holzhauers, der mit Feuer und Eisen sich Bahn bricht in die uralten Wälder.

Wie aber auch das Bild des Urwaldes sein mag, immer ist es gleich interessant und gibt Gelegenheit zu mancherlei Beobachtungen. Die Humusschicht ist gewöhnlich so mächtig, daß der Same den eigentlichen Boden zum Keimen gar nicht findet. Um so üppiger wächst aber die junge Saat auf den faulenden Wurzelstöcken und den liegenden modernden Stämmen. Es ist ein eigener Anblick, wenn man eine solche Leiche daliegen sieht, und auf ihr der ganzen Länge nach Tausende von jungen Tannen und Fichten im frischesten Grün. Daher auch die merkwürdige Erscheinung, daß die Stämme im Urwald auf 150-200 m hin oft in einer geraden Linie hintereinander stehen, wie aus einer Reihensaat aufgewachsen. Der lange Stamm, auf dem die jungen Pflanzen aufgewachsen, ist längst vermodert, aber die Richtung, in der nun die groß gewordenen Stämme stehen, zeigt noch seine alte Lage. Höchst interessant sind in dieser Beziehung die Aufnahmen, die Forstmeister J. zu Winterberg von größeren Urwaldstrecken machen ließ, auf denen jeder einzelne, liegende und stehende Stamm verzeichnet ist, auf denen daher jene Reihen besonders charakteristisch in die Augen treten. Aus demselben Keimen auf Stöcken oder Stämmen erklärt sich auch die häufige Erscheinung, daß die Stämme auf Stelzen stehen, pandanusartig. Der Baum erreicht mit seinem unteren Stammende den Boden gar nicht, er steht schwebend auf einem Unterbau säulenartiger Wurzeln.

Der König der Urwaldbäume ist die Tanne (Weißtanne). Sie erreicht die riesigsten Maße und ist im Böhmerwald den Urwäldern fast eigentümlich, bildet hier die üppigsten Bestände, während es der Kultur kaum gelingt, sie zu erhalten. Die aufgeforsteten Wälder im Böhmerwald sind daher fast ausschließlich Fichtenwälder. Wenn auch Exemplare, wie die oben beschriebenen im Alter von 400 bis 500 Jahren, von 60 m Höhe und mit 40 cbm Holz bloß im Schaftholz heute große Seltenheiten sind, so trifft man dagegen ganze Bestände von 300-400 Jahren mit 20-40 m hohen Stämmen. Der zweite Hauptbaum ist die Fichte. Sie erreicht zwar nie die Größe der Tanne, kommt aber mit der Tanne in gleichem Alter vor (im Maximum 300-500 Jahre, einzelne Bäume bis 700 Jahre alt) und bildet mit ihr gemischte Bestände. Die Fichtenstämme werden durchschnittlich zu 7-12 cbm geschätzt, erreichen aber in einzelnen Fällen eine Größe von 23 cbm. Der dritte Hauptbaum ist die Buche, im allgemeinen jünger als die Nadelhölzer, meist von 100-250 Jahren; sie bildet häufig das Unterholz, oder ist auch nur einzeln eingesprengt. Ganze Bestände von älteren Bäumen sind in bedeutenderen Ausdehnungen selten.

Die größte Beachtung verdient aber die übereinstimmende Ansicht vieler erfahrener Forstleute im Böhmerwald, daß in langen Perioden von 400-500 Jahren der Nadelholzbestand in den Urwäldern mit Buchenbestand wechselt. Die Ansicht gründet sich auf das verschiedene Wachstumsverhältnis von Laub- und Nadelholz und auf den gegenwärtigen Bestand der Urwälder. Nimmt man für einen ursprünglichen Zustand, für eine erste Periode ein gleichmäßiges Vorhandensein von Buchen und Nadelhölzern an, die ihren Samen ausstreuen, so muß das schneller wüchsige Nadelholz die jungen Buchen überholen. Diese werden unter dem Nadelholzbestande der zweiten Periode ein gedrücktes Unterholz bilden, das erst frei wird in einer dritten Periode, wenn das Geschlecht des Nadelholzes abgestorben. Unter diesen Buchen keimt aber für eine vierte Periode schon wieder eine frische Saat von Nadelholz, die das Absterben der Buchen erwarten muß, bis sie zu Licht und Luft kommt. In der Tat spricht dafür der Charakter vieler Urwaldstrecken, wo die Buche mit den Nadelhölzern nicht in gleichem Alter vorkommt, sondern das jüngere Unterholz bildet, das die alten Tannen und Fichten, schon jetzt großenteils im Absterben begriffen, überleben muß, und dann frei geworden einen geschlossenen Bestand bilden wird. Unter ihm harrt dann die jüngste Nadelholzgeneration, die jetzt schon unter den Buchen keimt, ihrer künftigen Freiwerdung. Freilich aus dem Lagerholz läßt sich für diese Ansicht nichts schließen, da das Buchenholz schon in wenigen Jahren verwest, während das Nadelholz selbst über 100 Jahre sich gesund erhält. Überall in der Natur zeigt sich Wechsel, und warum sollte die Baumwelt nicht auch ihre Dynastien haben, die in ewigem Kampfe miteinander abwechselnd herrschen und beherrscht werden, bis der Herrscher der Erde über sie kommt! Forstmänner mögen dies entscheiden.

Vereinzelt kommen auch vor: Kiefern, verschiedene Arten von Ahorn, die Ulme, Esche, Erle, Schwarzbirke, Salweide und als Seltenheit der Taxusbaum und die Roteibe, nirgends aber im ganzen Gebirge die Eiche. Dem Botaniker geben die Urwälder wohl eine mannigfaltige Ausbeute an Sporenpflanzen, Moosen, Flechten und Farnkräutern, um so weniger aber an Blütenpflanzen. Die Waldwiesen dagegen sind im Juli und August ganz gelb von Arnica montana, der Waldsaum von Impatiens noli me tangere, und auf den Hochgipfeln wird man durch manches schöne Pflänzchen überrascht, das an die Alpen erinnert, wie Soldanella montana, Phyteuma nigrum, Sonchus alpinus, Homogyne alpina, Pyrola uniflora.

b) Das Holz und seine Verwendung.

Auf Glashütten wohl zuerst fanden die massenhaften Holzschätze des Böhmerwaldes Verwendung und Verwertung. Nomadisierend zog man von Revier zu Revier. War rings um den ersten Ansiedelungspunkt der Wald aufgezehrt, so wurde die Hütte wieder an einem neuen Punkte mitten im Walde aufgebaut. Durch die Glasfabrikation wurde daher auch das Gebirge zuerst kolonisiert; denn in die verlassenen Gebäude zog nun der Gebirgsbauer ein, schuf die vom Walde befreiten Strecken in Wiese und Feld um, hielt sich einen kleinen Viehstand und baute Kartoffeln, Hafer, Gerste und Korn. Daher die vielen im Gebirge zerstreut liegenden »Einschichten« und kleinen Walddörfer, deren Namen auf »hütten« enden: Maierhütten, Tobiashütten, Philippshütten, Alt- und Neuhütten usw. Freilich haben sich die Glashütten in den letzten Jahrzehnten aus den eigentlichen Waldgebieten mehr und mehr in die Kohlenbezirke verzogen, da deren Brennmaterial ebenso gut verwendbar ist und sich wesentlich billiger stellt; so besteht seit etwa 30 Jahren in Neusattel bei Elbogen die große Aktiengründung, vormals Friedrich Siemens, die gegen 3000 Arbeiter beschäftigt. Die bedeutendsten Hütten im südlichen Teile des Böhmerwaldes sind derzeit bei Kuschwarda (Eleonorenhain), Hurkenthal und Eisenstein (Elisenthal), während die bei Außergefield und drei oder vier bei Eisenstein gelegene eingegangen sind. Die Eisenindustrie hat bei dem Mangel an Eisenerzen nie geblüht. Im südlichen Teile des Gebirges ist der einzige Hochofen der zu Adolfsthal bei Krumau. In der nördlichen Hälfte des Böhmerwaldes sind dagegen mehrere bei Bischofteinitz, Plan, Tachau usw. Deswegen findet man hier auch mehr Kohlenbrenner, die dem südlichen Teile fast ganz fehlen.

In größerem Maßstabe konnte jedoch der Holzreichtum erst ausgebeutet werden, als durch Anlage von Kanälen, durch Floßbarmachung von Flüssen und Bächen es möglich wurde, die Holzmassen weiter ins Land hinein zu schaffen und teils als Bauholz, teils als Brennholz in holzärmeren Gegenden zu verkaufen, teils in Holzschleifereien in Papiermasse zu verwandeln.

Schon im Jahre 1789 wurde durch den Ingenieur Rosenauer ein großartiges Werk begonnen und teilweise ausgeführt: der von mehr als 20 Gebirgsbächen gespeiste Fürstlich Schwarzenbergsche Schwemmkanal am Blöckenstein, um die ausgedehnten Urwälder zu beiden Seiten des oberen Moldautales zur Benützung zu bringen. Im Jahre 1821 wurde das Werk weiter ins Gebirge hinein fortgesetzt. Wie sie jetzt vollendet ist, führt diese merkwürdige Wasserstraße von 1½ m Tiefe und 2 m Breite 52 km weit vom Lichtwasser, am Fuße des Dreisesselberges in einer Seehöhe von 920 m beginnend, in unzähligen Windungen am ersten Drittel der Berghöhe hin über den Paß bei Aigen hinaus nach Oberösterreich zur großen Mühl, einem direkten Nebenfluß der Donau. Beim Forsthaus zu Hirschhergen geht der Kanal unterirdisch in einem 414 m langen Tunnel durch Granit. Schöne Portale zieren den Ein- und Ausgang. Wenn im Frühjahr Holz geschwemmt wird, ist es ein interessanter Anblick, wie die Holzmassen, sobald sie aus dem »unterirdischen Kanal« hervorkommen, wirbelnd übereinander stürzen auf einer 305 m langen Riefe, mit 26 m Gefäll hinabschießen unter donnerähnlichem Getöse, das weithin durch die Wälder hallt. Mehr als 20 größere und kleinere Bäche, die der Moldau zufließen, werden um diese Zeit aus dem Flußgebiet der Moldau in das der Donau abgeleitet. Die Moldau selbst jedoch ist nicht unmittelbar mit dem Kanale in Verbindung. Ihr Niveau liegt 114 m tiefer. Was auf der Moldau aus dem oberen Gebirge, von der Herrschaft Winterberg herabgeflößt wird und nach Österreich gehen soll, muß beim Holzrechen zu Spitzenberg gelandet und auf der Achse eine Stunde weit zum Kanal nach Neuofen geführt werden. Alljährlich werden so aus den Fürstlich Schwarzenbergschen Waldungen 18-20 000 Klafter Brennholz der Donau zugeführt und gehen auf ihr nach Wien. Wohl mehr als die doppelte Menge geht aber auf der Moldau und auf allen ihren flößbaren Zuflüssen, auf der Flanitz, Wollinka, Wotawa usw. ins Land hinein bis nach Prag. Und immer neue Werke werden in Angriff genommen, um auch die unzugänglichsten Waldstrecken zur Benützung zu bringen. Auf der Herrschaft Winterberg und ebenso auf der Herrschaft Stubenbach wurden Straßen gebaut hoch über die Berge weg, durch die Urwälder des Kubany und Basum und durch die sumpfigen Gegenden bei Maader. Auch ein zweiter Schwemmkanal führt bei Maader an der Widra 15 km lang durch die Wälder der Stubenbacher Herrschaft zum Kislingbach. Große Massen schwimmen auf der Moldau, die von Hohenfurt an für Flöße und kleinere Holzschiffe schiffbar ist, zur Elbe, und auf der Elbe nach Hamburg und weiter nach England.

So hört man denn überall im Gebirge, wo sonst Todesstille herrschte, die Axt anschlagen und die ächzenden Töne der Säge. Lustig wirbeln aus den Wäldern die Rauchsäulen auf von den Feuern der Holzhauer, die Äste, Zweige und dürres Holzwerk verbrennen. Sommers wird das Holz geschlagen, Winters auf der Schneebahn den Bächen und Flüssen zugeführt, und im Frühjahre, wenn der Schnee geht, fängt das Schwemmen und Flößen an. Da ist ein Leben und Treiben an den Wassern und auf den Wassern, dem man gern zuschaut. Das Forstpersonal leitet die Schwemme und führt die Aufsicht. Kinder, Weiber und Männer ziehen hinaus, mit Stangen, mit Rechen, mit Gabeln, um oft mit Lebensgefahr die Rinden und Splitter, die sich lostrennen von den Scheiten, herauszufischen.

Und nun, lieber Leser, denkst du wohl auch daran, wenn dir am rauhen Winterabend das Holz lustig im Ofen prasselt und behagliche Wärme zuströmt, daß du vielleicht ein Stück der schönsten Böhmerwaldtanne verbrennst, die ihren Wipfel in der Bergluft kühlte; oder wenn dir die Kunde zukommt, daß ein stolzer Mastbaum auf dem Atlantischen Ozean oder auf dem Schwarzen Meere Sturm und Wetter standgehalten, daß dies ein Böhmerwaldkindlein ist, das, wenn es reden könnte, dem Seemann, der bewundernd zu ihm hinaufschaut, zurufen würde: ich bin ein Gebirgssohn, von Jugend auf an Wind und Sturm gewöhnt; langsam bin ich aufgewachsen auf Bergeshöhe, die Stürme von Jahrhunderten haben durch meinen Wipfel gebraust, ich habe ihnen standgehalten; darum ist mein Mark so kräftig, meine Faser so zäh!

Nicht unbedeutende Massen von Holz werden aber auch im Gebirge selbst durch verschiedene Industriezweige aufgearbeitet, vor allem zu Zündhölzchen und zu Resonanzholz. Zu Resonanzholz wird nur Fichtenholz mit den feinsten Jahresringen verarbeitet. Bei dem langsamen Wachstume der Bäume in dieser rauhen Gebirgsgegend werden die Jahresringe oft so fein, daß sie mit bloßem Auge sich nicht mehr zählen lassen. Eine Fichte von 40 cm Durchmesser aus dem Revier Philippshütte bei Maader zeigte 375 Jahresringe – ein Höchstmaß des Alters und ein Mindestmaß des Durchmessers, wie es selten vorkommt. Zu Resonanzholz werden nicht bloß frische, stehende Stämme benutzt, sondern vorzugsweise Lagerholz, sogenannte »Rohnen«, weil diese das schönste, reinweiße Holz geben; oft liegt ein solcher Stamm schon 100 Jahre; außen ist er mit Moos bedeckt und etwa auf 7-10 cm hinein vermodert, mächtige Fichten, oft von 75 Jahren, wachsen auf ihm, wie das am Kapellenbach bei Schattawa unweit Kuschwarda der Fall war, und inwendig ist das Holz noch so gesund, daß daraus die besten Resonanzböden gemacht werden können. So lange erhalten sich freilich nur gesunde Stämme, die durch Windriß umgestürzt wurden und durch Nässe und schnelle Moosbedeckung vor zu raschem Verfaulen geschützt waren. Eine eigentümliche Anwendung findet solches Rohnenholz noch zu »Schmalztösen«, weil es das Fett nicht durchschwitzen läßt.

Tausende von armen Gebirgsbewohnern nähren sich durch Verfertigung von Schindeln, Siebrändern, sogenanntem »Zargholz« und Schachtelholz oder »Schusterspänen«, wie die Leute sagen. Aus Buchenholz aber, das nicht geschwemmt werden kann, wird allerlei Wagengerät gemacht, und vornehmlich Holzschuhe. Ganz besonders blüht diese Industrie im »Mistelholz« des Planskers bei Krumau. Dagegen hört das Brennen von Pech, Wagenschmiere, Teer, die schlechteste Verwertung des Holzes, mehr und mehr auf.

c) Filze und Auen.

Filze und Auen, so heißen im Böhmerwald die Torfmoore. Sie sind das Seitenstück zum Urwald, ebenso urwüchsig wie dieser, ja, sie sind selbst Urwald, aber nicht in der großen Welt der Bäume, sondern in der kleinen Welt der Moose.

Wie starrgewordene Wasserbecken liegen sie in den muldenförmigen Einsenkungen der Gebirgsplateaus oder auf den breiten Rücken, welche die höchste Wasserscheide bilden – öde, fahle, gelb- oder braungrüne Flecken in dem Schwarzgrün des Waldes. Oder wie angeschwemmtes Schuttland begleiten sie Flüsse und Bäche, weithin die ganze Talsohle ausfüllend – die einzigen ebenen Flächen, die einzigen Horizontallinien, die sich dem Auge im Gebirge darbieten.

Jene beiden Namen bezeichnen nicht verschiedene Arten von Torfmooren, sondern sind örtliche Bezeichnungen aus dem Munde des Volkes in verschiedenen Gegenden. Im südlichsten Teile des Gebirges bis in die Gegend von Kuschwarda heißen alle Moore »Auen«, z. B. »See-Au«, »Habichau«, »Große Au« usw.; von Kuschwarda an nordwärts aber, mehr in der Mitte des Gebirges, ist der Name »Filz« gebräuchlich, z. B. »Seefilz«, »Judenfilz«, »Zwergbirkenfilz«, »Weitfellerfilz« usw. Charakteristisch ist, daß gerade da, wo der eine Name aufhört und der andere anfängt, eines der größten Torfmoore des Böhmerwaldes, die »Tote Au« bei Humwald an der Moldau, auch »Filzau« heißt, und beide Namen an ihrer Grenze auf diese Weise verbunden sind. In der nördlichen Abteilung des Böhmerwaldes bei Eisendorf und Tachau sagt man weder Filz noch Au, sondern »Lohe«, z. B. »Schleißloh«, »Brenteloh«, »Schwarzloh«. Dagegen ist das Wort »Moos« mit den daraus abgeleiteten »Mösler« (Moosbewohner), »möserig«, wie das in den Alpen gebräuchlich ist, im Böhmerwald nirgends zu finden.

Mehr durch ihre örtliche Lage und äußere Form als durch ihre eigentliche Natur, das ist die Art ihrer Entstehung und Zusammensetzung, unterscheiden sich die Torfmoore längs Flüssen und Bächen von den Hochmooren auf dem Gebirge. Wesentlicher ist die teilweise Verschiedenheit der Vegetation in den niedriger gelegenen Mooren des südlichen Gebirges von den in der Mitte des Gebirges höher gelegenen. Dadurch verbindet sich mit dem Namen »Au« auch von selbst eine etwas andere Vorstellung als mit dem Namen »Filz«.

Den größten Anteil an der Bildung der Torfmoore des Böhmerwaldes haben Moose, und zwar Sphagnum-Arten: Sph. acutifolium mit seinen matt gelbgrünen Blättern, seltener Sph. cymbifolium mit den breiteren rötlichen Blättchen. Aus der durchnäßten, wie ein Schwamm mit Wasser angesogenen Moosdecke wachsen da und dort Andromeda multifolia, Vaccinium oxicoccus (die »Moosbeere«) und Drosera polifolia hervor. Zahlreiche Rasenstöcke mit allerlei Gräsern bilden hervorragende Knoten und bezeichnen dem Wanderer die trockneren und festeren Punkte, wo er den Fuß aufsetzen kann, ohne zu versinken in dem zähen Schlamme. Um diese Rasenstöcke sind auch kleinere Sträucher angesiedelt und Flechten. Und hier gleich begegnen wir dem Unterschiede zwischen Auen und Filzen. In den Mooren südlich von Kuschwarda, in den »Auen«, findet man fast nur Heidekraut, Heidel- und Preiselbeeren, nördlich von Kuschwarda aber auf den »Filzen« ebensowohl an der Moldau bei Ferchenhaid, wie auf den Hochmooren bei Fürstenhut, Außergefild usw., auch die eigentliche Moor-Heidelbeere oder »Trunkelbeere« (Vacc. uliginosum), die »Grünbeere« (Empetrum nigrum), und unter den Flechten Cladonien und Cetraria islandica. Hier erst treten nun auch größere Sträucher auf, die Zwergbirke (Betula nana) und die Zwergkiefer (Pinus pumilio), und geben den Filzen in der Mitte des Gebirges, denen sie nie fehlen und deren Flächen sie mit ihrem grünen, niedrigen, abgerundeten Gebüsche überziehen, den eigentlichen physiognomischen Charakter von Urmooren gegenüber dem Urwald.

Wohl mag der Botaniker noch manche eigenartige Pflanze, manche seltene Flechte, manches schöne Moos auf den weiten Flächen auffinden und ein reiches Verzeichnis von alledem zusammenstellen können, was in den Mooren lebt und webt, keimt und blüht und Frucht bringt. Aber all diese Mannigfaltigkeit macht den Gesamteindruck nicht lebhafter, alle Formen und Farben erscheinen verwandt, alles verwischt und verfilzt sich zu dem unheimlichen Gesamtbilde traurig öder Flächen, zu einem wahren Totenbette der Natur, das alles meidet und flieht, Bäume, Tiere und Menschen. Nur der Sonnenschein lagert sich brütend wie in dicken Schichten über die Flächen; die Phantasie und der Aberglaube des Volkes bevölkert sie des Abends und des Nachts, wenn weiße Nebel daraus aufsteigen und Irrlichter erscheinen, mit Gespenstern und Geistern.

Wollte man all die Moore zusammenrechnen, es würde sich der Flächeninhalt eines nicht unansehnlichen Herrschaftsgutes ergeben. Das ganze obere Moldautal von Unter-Moldau aufwärts bis in die Gegend von Ferchenhaid auf 50 km Länge und durchschnittlich einer halben Stunde Breite ist nur ein großes Moor in den verschiedenen Gegenden mit verschiedenen Namen: »Hutschenau«, »Tote Au« (ein Stück 400 ha groß), »Erlau«, »Gansau«, »Seefilz«. In unzähligen Windungen schlängelt sich die Moldau träge durch und färbt ihr Wasser mit den braunen Säuren des Moores. Wo Flüsse und Bäche einmünden, da ziehen sich die Moore weit hinauf am Lauf der Wasser ins Gebirge, z. B. am Olschbach bei Unter-Moldau, an der kalten Moldau bei Humwald, an der grasigen Moldau bei Eleonorenhain, am Tierbach bei Ferchenhaid. Sogenannte »Brücken« aus quer nebeneinander gelegten Baumstämmen führen an verschiedenen Punkten über die breiten Sümpfe. Mehr einzeln, vom Walde rings abgeschlossen, treten die Torfmoore im Gebirge auf, die »See-Au« am Blöckenstein, die »Fuchsau« bei Andreasberg, am zahlreichsten in der Gegend von Fürstenhut, Buchwald, Außergefild, Maader, Stubenbach unter den verschiedensten Namen: »Kesselfilz«, »Rebhühnerfilz«, »Torffilz«, »Siebenfilz«, »Stangenfilz«, »Rechenfilz«, »Müllner-Schachtfilz«, »Fischerfilz« usf.

Bei vielen dieser Filze kann man ihr Größerwerden von Jahr zu Jahr beobachten; diese Moore breiten sich mehr und mehr in den Wald hinein aus, die Bäume sterben ab und weichen zurück, zuerst Tanne und Buche, zuletzt die Fichte, die in krüppeligem Wuchse oft selbst mitten in den Filzen noch lange aushält. Die Bedingungen für das Torfwachstum scheinen in der Mitte der Moore am günstigsten zu sein. Sie bauchen sich nach der Mitte zu auf, sind hier am mächtigsten. Oft ist man überrascht, wenn man den höchsten Punkt des Torfmoores erreicht hat, vor einem tiefen Wasserbecken zu stehen, wie im Seefilz bei Ferchenhaid und im Großen Seefilz bei Innergefild. Diese Wasserbecken haben häufig weder sichtbaren Zu- noch Abfluß und heißen dann »Seen«; haben sie nur einen sichtbaren Zufluß, so nennt man sie »Trichter«. In dem See bei Ferchenhaid bildet ein abgerissenes Stück Moor eine schwimmende Insel. Alle diese Erscheinungen erinnern sehr an die Aufberstungen der Torfmoore in Irland; die Moore – so wird berichtet – schwellen hier oft an, in der Mitte entstehen Hügel, oft von 10 m Höhe, der Boden bewegt sich und mit donnerähnlichem Getöse brechen gewaltige Schlammströme hervor, die oft fürchterliche Verwüstungen anrichten. Nach dem Ausbruch aber senkt sich die Moorfläche wieder, und in der Mitte entstehen nun häufig runde, tiefe Wasserbecken. Vielleicht verdanken die Moorseen des Böhmerwaldes mit ihren schwimmenden Inseln auch derartigen, wenn auch nicht so gewaltsamen Aufberstungen der Torfmoore ihre Entstehung.

Die Tiefe der Moore beträgt im Höchstmaß 3-6 m, im Mindestmaß 1 m. Den Untergrund bildet meist ein bläulicher, glimmerreicher Ton und Sand, die Zersetzungsprodukte von Gneis und Granit. In der untersten, bis zum Austropfen nassen, rötlichen oder braunschwarzen Torfmasse, die knetbar ist und bildsam wie Ton, liegen gewöhnlich noch gut erhaltene mächtige Baumstämme von Kiefern, Fichten und Tannen. Die begrabenen Wälder geben uns Aufschluß über die Bildung der Moore. Große Windbrüche sind nichts Seltenes im Gebirge. Ganze Waldstrecken werden oft umgeworfen, die Bäume entwurzelt und zerknickt, über den Trümmern wachsen Moose auf, breiten sich immer mehr und mehr aus, und nach Jahren findet man statt des Waldes das Torfmoor. Aber schon die ungeheure Menge abgestorbener Baumstämme, gebrochener und geknickter Äste, welche den Boden des Urwaldes bedecken, kann genügen, um durch die auf dem Pflanzenmoder aufwachsenden Sphagnum-Arten die Walzstrecken in Naßländer, auf denen die Waldbäume nur kümmerlich noch fortwachsen, und endlich in wirkliches Moor zu verwandeln. An Flüssen und Bächen mögen überdies die Wasser selbst Baumstücke in großer Menge zusammengeschwemmt haben. Auf diese Weise sind wahrscheinlich besonders die Moore an der Moldau entstanden. Oft scheinen auch im Wachstum der Moore wieder Stillstände eingetreten zu sein, es wuchsen wieder Waldbäume auf, dann nahm das Moos von neuem überhand und zerstörte wieder den Waldwuchs. Bei Urbarmachung einer Moosstrecke bei Eleonorenhain an der Moldau fand man fünf Schichten von Wurzelstöcken übereinander als Überreste natürlich abgestorbener Geschlechter des Waldwuchses.

Wo sie vorkommen, gelten die Torfmoore im Böhmerwald als ein für die Bodennutzung durchaus verlorenes Stück Land. Bei dem großen Holzreichtum denkt man noch kaum an eine Gewinnung des Torfes als Brennmaterial. Dagegen sucht man durch Anlegung von Abzugskanälen, durch Umgraben und Überschwemmen die Moore teils zu Wald, teils zu Wiese und Feld umzuwandeln. Alljährlich, besonders an der Moldau, wachsen grüne Wiesen und Kartoffelfelder immer weiter hinein in die öden Flächen. Ganze Ortschaften, z. B. Fleißheim, Mayerbach bei Unter-Wuldau, sind solche Moorkolonien. Dabei sinken die Torfmoore durch die Kultivierung infolge der Austrocknung zusammen, und die Fleißheimer Bauern sagen, daß sie, als sie sich an der »Großen Au« niedergelassen, über die Au hin den Kirchturm von Unter-Wuldau nicht mehr sehen konnten, während er gegenwärtig schon über die Hälfte sichtbar ist.

Es fragt sich aber, wie weit man gehen kann und darf in dieser Kultivierung. Denn abgesehen davon, daß bei den immer steigenden Holzpreisen die Verwendung des Torfes schon jetzt zu einer Lebensfrage für die Glashütten des Böhmerwaldes wird, spielen die Torfmoore eine zu große Rolle im Haushalte der Natur, als daß sich ihre Nichtbeachtung nicht rächen würde. Sie wirken bezüglich der Wärme und Feuchtigkeit wie die Wälder, nur kräftiger, eindringlicher. Die Sphagnen haben die Eigenschaft, in kurzer Zeit große Mengen von Wasser einzusaugen und nach allen Richtungen zu den noch nicht gesättigten Teilen zu leiten. Dagegen geben sie in langer Zeit nur sehr wenig Wasser wieder ab. Daher ziehen die Torfmoore wie natürliche Schwämme in wasserreichen Zeiten, im Frühjahre, wenn der Schnee zergeht, oder im Sommer bei starkem Gewitterregen, die überschüssigen Wassermassen an sich und verhüten plötzliche Überschwemmungen. Auf der anderen Seite aber geben sie in Zeiten der Dürre und der Trockenheit von ihrem Reichtum wieder ab. Sie sind recht eigentlich die Wassersammler, die Wasserreservoirs, dasselbe, was die Gletscher für das Hochgebirge sind, die den meisten Flüssen und Bächen ihren Ursprung geben und sorgen, daß es ihnen nie an Wasser gebricht und sie immer gleichen Wasserstand erhalten.

Immerhin mag es daher ein Vorteil sein, daß die Fleißheimer Bauern auf der »Großen Au« Kartoffeln essen und dazu noch am Wuldauer Kirchturm auf die Uhr schauen können; ein Nachteil dagegen ist es, wenn dem »Wenzelmüller« seine Mühle nur die Hälfte des Jahres geht und er die übrige Zeit vor Dürre verschmachtet oder im Frühjahr Gefahr läuft, mitsamt seiner Mühle von den tobenden Fluten des angeschwollenen Gebirgswassers ins Land hinabgerissen zu werden. Vielleicht tritt aber von selbst eine Zeit ein, wo man aufhört, die Moore in Acker- und Wiesenland umzuwandeln, wo es ebensowohl im Interesse des allgemeinen Wohles, wie in dem des Grundbesitzers ist, den Torf als Brennstoff zu verwerten, ihn zu ernten und wieder nachwachsen zu lassen, wie man einen wohlgepflegten Wald ausbeutet, ohne seine gänzliche Erschöpfung herbeizuführen.

Von Dr. Albert Schmidt in Wunsiedel.

Ein Blick auf die Karte Deutschlands läßt leicht erkennen, daß beim Aufbau der deutschen Berge in den nördlich der Alpen gelegenen Gebieten die gebirgsbildenden Kräfte nach zwei Richtungen gewirkt haben. Die eine geht von Nordwest nach Südost und wird die herzynische genannt, während die andere, die sich von Nordost nach Südwest zieht, mit dem Namen der rheinischen oder erzgebirgischen belegt wird. Diese beiden Richtungen halten unsere deutschen Mittelgebirge ein und ihre Massen treffen in einem räumlich kleinen Gebiete zusammen, im Fichtelgebirge. Wer auf dem höchsten Punkte dieses Gebirges, auf dem 1052 m hohen Schneeberggipfel steht und ein Auge hat für den Aufbau der Landschaft, der wird leicht ersehen, daß das, was die Karte im Bilde zeigt, deutlich in der Natur zu beobachten ist; denn von Nordost schieben sich die Kuppen des Thüringer Waldes, welcher der herzynischen Richtung zugehört, immer näher und näher heran und nur eine weite mit jüngeren Diabasgesteinen und paläolithischen Kalken gefüllte Senkung trennt sie von den Höhen des Schneebergzuges, der auch genau die Richtung des Thüringer Waldes einhält. Andererseits gehen fast unmerklich die Berge der Waldsteingruppe an der Nordostseite des Fichtelgebirges und zwar am Kornberge mit ihren Ausläufern in die des Erzgebirges über, sodaß in der Nähe der böhmischen Stadt Asch es nur auf die Ansicht des Beschauers ankommt, ob er die dortigen Berge dem Erzgebirge oder dem Fichtelgebirge zurechnen will. Wer diese Doppelbeteiligung des letzteren erkannt hat, dem wird vieles kein Rätsel mehr sein, was dieses interessanteste aller Mittelgebirge dem Forscher bietet. Es ist natürlich, daß jede der wirkenden Gebirgsmassen ihren Einfluß geltend machen mußte; es wurden die Täler geöffnet, den Flußläufen der Weg gewiesen und vor allem die Gesteinsmassen durch den ungeheuren Druck in zahlreiche Spalten gespalten. So fand das Wasser seine feinen Wege, das hier löste, dort absetzte oder die gelösten Substanzen in Reaktion brachte. Dadurch entstanden die seltenen Mineralien, an denen das Fichtelgebirge so reich ist. Oder es stiegen in lange vergangener Zeit in den gebildeten Spalten mineralbildende Dämpfe auf, und staunend sieht der Forscher auf die schönen und seltenen mineralogischen Funde, welche er hier in und an den Felsen macht. Wir erinnern nur an die schönen Orthoklaskristalle im Granit, an das Auftreten von Gold, Antimon und Zinnstein, vor allem aber an den dem Fichtelgebirge eigenen Speckstein, der bei Wunsiedel in einem Lager, dem einzigen in Europa, vorkommt. Die geschaffenen Täler benützend, fließen die Wasser im Gebirge meist nach den zwei beschriebenen Richtungen, indem sie nahe ihrer Quelle die eine einschlagen, um dann, oft in scharfem Winkel, in die andere umzubiegen. So wird es möglich, daß vom Fichtelgebirge aus vier große deutsche Flüsse nach den vier Himmelsgegenden abfließen, der Main vom Ochsenkopf, die Eger vom Schneeberg, die Nab ebenfalls vom Ochsenkopf, aber von jenseit der Wasserscheide, und die Saale vom Waldstein: eine Tatsache, die nach allen Richtungen zu preisen man im Mittelalter nicht müde wurde.

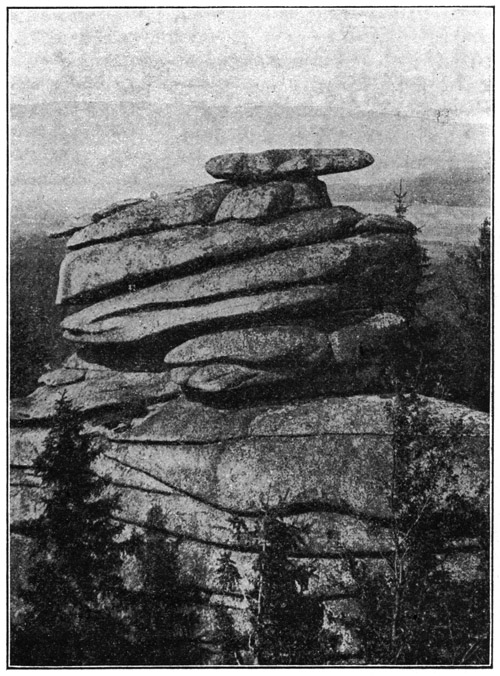

Gipfelbildung im Fichtelgebirge. (Rudolfstein. 866 m.)

So fesselt uns der Aufbau des Fichtelgebirges und seine Beziehungen zu seinen Nachbargebieten ebenso sehr, wie die Bilder der Landschaft, die sich vor uns entrollen, wenn wir dessen Berge durchwandern. Fels und Wald beherrschen die Gegend. Letzterer ein typischer Nadelwald, überzieht dunkel und weit die granitischen Berge und steigt herunter in den Talgrund. Aus ihm ragen die Granittrümmer heraus, wie die Trümmer gestürzter Riesenburgen oder zerfallener gigantischer Mauern. Oft auch deckt der Wald die Felsen, und der Besucher merkt erst, wie auf der unvergleichlichen Luisenburg bei Wunsiedel, wenn er in den Wald eindringt, daß er da vor einer eigenartigen und großartigen Erscheinung steht. Auf der Luisenburg bedecken den Boden Granitfelsen im Umkreise von 6 km, von denen die einzelnen von großer Schönheit sind. Moose und Flechten überziehen sie mit bunter Decke, Farne wuchern in ihren Spalten, und auf schwindelnder Höhe siedeln noch Bäume, deren Wurzel die Felsen umklammern. Das schafft bei dem Zusammenwirken von Wald und Fels schöne Landschaftsbilder. Während der Historiograph des Gebirges, Pachelbel, 1712 den damals Luxburg genannten Berg als eine Wüstenei schilderte, in welcher nur Eulen und Geier leben könnten, haben Wunsiedler Bürger kaum 60 Jahre später verständnisvoll Wege und Stege in die Felsen gebaut, die Höhlen geöffnet, und sentimentale Besucher gruben, vom Weltschmerz befangen, im Anfange des 19. Jahrhunderts Sinn- und Erinnerungssprüche in die Steine. Im Jahre 1805 besuchte Königin Luise von Preußen den Berg, und die Wunsiedler veranstalteten eine Feier ihr zu Ehren und änderten den Namen Luxburg in Luisenburg. Jetzt werden die Wunsiedler Festspiele dort im Freien zwischen den Felsen abgehalten, in denen Gnomen, Ritter und die Königin Luise auftreten. Daß die in geologischer Hinsicht merkwürdigen Erscheinungen auf der Luisenburg schon bald nach Erschließen des Berges die Geister beschäftigte, dafür spricht die Tatsache, daß Humboldt erklärte, daß beim Durchwandern der Felsen ihm klar wurde, was seines Lebens hohe Aufgabe sei, und daß Goethe zweimal erschien, den Aufbau und den Zusammenbruch der Steine dort zu studieren. Der höchste Punkt der Luisenburg ist der Burgstein (871,1 m), ein hervorragender Aussichtspunkt. Die Bilder, welche sich dort dem Beschauer entrollen, werden nur von denen übertroffen, die man vom Gipfel der Kösseine aus genießt (945 m). Auch der Gipfel dieses Berges hat, wie alle Granitberge, sein aus dem Zusammenbruche der Massen herrührendes Felsenchaos. Der Fichtelgebirgsverein hat ein Logierhaus dort errichtet und so den zahlreichen Besuchern es ermöglicht, dort zu übernachten und Sonnenauf- und Untergang zu genießen. Die Kösseine bietet ein charakteristisches Panorama, denn von ihrem Gipfel aus übersieht man nicht nur die langgezogenen, mit dichten Wäldern besetzten Berge des Fichtelgebirges, sondern auch die bevölkerten, mit schimmernden Teichen besetzten Talgründe, in denen schieferige Gesteine lagern, deren Wasserläufe und Kirchtürme im Sonnenglanze leuchten. Aber nicht nur die schwermütige Fichtelgebirger Waldlandschaft übersehen wir, sondern wir begegnen auch, in die Ferne schauend, den Bergen des Jura bei Bayreuth, den Basalten bei Kemnath in der Oberpfalz, deren rundlichere Kuppen aus der Landschaft hervorragen. Entgegengesetzt im Osten steigen in Böhmen die Terrassen der Berge hintereinander auf. Es sind die des Kaiserwaldes, an dessen Fuße Marienbad liegt und an dessen Westhang die Hotels und Schlösser der Metternichschen Residenz Königswart glänzen. Mehr gegen Nordost erscheinen die Häuser von Franzensbad, und der Kapellenberg bei Elster hebt sich dachartig. Mit ihm beginnen die Berge des Erzgebirges, die hier den Zusammenhang mit dem Fichtelgebirge erkennen lassen und sich blaudämmernd in der Ferne verlieren. In der Richtung des Thüringer Waldes ziehen dicht vor uns, wie schon erwähnt, die Berge der Schneeberggruppe (der höchste Punkt der Schneeberggipfel 1052,8 m), ein massiger Granitzug, in den ein wenig breiter Streifen von Gneis an der Farrenleite (895,4 m) und beim Nußhardt (972,2 m), eingelagert ist. Auf dem Gipfel des letzteren trifft der Besucher eine merkwürdige und für den Geologen interessante Erscheinung: Gneis- und Granitfelsen lagern durcheinander. Hier findet der Forscher staunenden Auges die Tatsache bestätigt, daß in geologisch früher Zeit der Granit emporsteigend in die Massen der schieferigen Gneisgesteine hineingepreßt wurde, um sie schließlich zu durchbrechen. In zerklüfteten, großen Brocken baut der Granit den Nußhardtgipfel auf, und die leichter verwitternden Gneisfelsen umlagern seine Blöcke. Dabei drängt sich der Wald heran zum höchsten Gipfel, auf dem wir eine weitere merkwürdige Erscheinung antreffen. Eine Anzahl flacher Becken und Schüsseln sind in den Stein eingekerbt. Lange hatte man sie als von Menschenhand erzeugt angesehen und beschrieben. Man hielt sie für Opferschüsseln und den hohen Felsen für den Altar, an welchem in wildernster Umgebung ein vergangenes Volk seinen Göttern opferte. Doch machte kritische Forschung dieser Romantik ein Ende. Man erkannte die Becken als von fallenden Tropfen gewühlt, oder von Eis und Schnee geschaffen. Aber es war verzeihlich, sich in die erstgeschilderten Verhältnisse hineinzuträumen, sind doch Umgebung und Ausblick vom Nußhardt derart, daß man die Erzählungen leicht glauben kann. Dicht vor uns hebt sich der 1052 m hohe Schneeberg, auf dessen Gipfel der Wald nicht mehr gedeiht, und im Westen lagert der Ochsenkopf 1024 m, der alte Fichtelberg der Umwohner, in dem König Salomo oder Karl der Große schlafen, der also dem Kyffhäuser Konkurrenz macht, in dessen Wäldern das Moosweib sitzt, in dem die mit Gold gefüllte Geisterkirche eingeschlossen ist, an dessen Felsen die Venedigermännlein nach Gold und Edelgestein suchen und in dem, was noch wenig bekannt wurde, Frau Venus wohnt. So wird der Ochsenkopf mit seinem dunklen Walde und seinen Felsen zum Venusberg. Auch hier im Fichtelgebirge die Tannhäusersage! Und am Fuße des sagenumwobenen Berges, zwischen ihm und den Bergen der Schneeberggruppe, lag einst der jetzt verschwundene, im Mittelalter viel und überschwänglich geschilderte Fichtelsee. Ein weites Moor bezeichnet die Stätte, wo früher seine, wohl von allem Anfange an moorigen Wasser fluteten und eine Fläche von nicht weniger als 241 Hektar bedeckten. Kundige fanden wohl heraus, daß dieser Fichtelsee, die Seelohe, die letzte Spur ehemaliger Gletscher sei, und niedere Schutthügel sind auch unschwer als Moränenreste zu erkennen. Aber das Moor ist interessant, weil es seltene Pflanzen birgt (Vaccinium oxycoccus, Empetrum nigrum, Andromeda polifolia, Ledum palustre u. dgl.), weil ein großer, wohl auch aus der Glazialzeit geretteter Bestand der seltenen Sumpfföhren (Pinus uncinata Ramond und Pinus Mughus Scop.) dort anzutreffen ist, und weil auf den unvertorften Holzstücken, die im Moore liegen, die Kohlenwasserstoffe Fichtelit und Reten, in der Torfmasse selbst Dopplerit zu finden sind. Interessant ist es auch, daß Goethe, der am 29. Juni 1785 mit Knebel und dem Eisenacher Gartendirektor Dieterich Ochsenkopf und Seelohe besuchte, dort die fleischverzehrende Eigenschaft des Sonnentaues, Drosera rotundifolia, zuerst beobachtet hat. Unweit der »Seelohe« rauschen die Wasser des jungen Mains, die sich durch die Silikatgesteine hindurch ihren Weg bahnen, bis sie an dem durch seine uralte Glas- und Perlenindustrie berühmten Bischofsgrün vorbeifließend, in der Nähe des immer mehr aufblühenden Kurortes Berneck in das sonnige, milde, nach ihnen benannte Maintal gelangen. Dort tritt der berggeborene Strom in das fruchtbare Land der Franken.

Grüne Diabasgesteine sind es nun, die wir treffen, die in niederen Zügen wieder zu den Graniten ziehen, welche im Norden und Nordwesten die Berge des Fichtelgebirges aufbauen. Aus ihnen ragt der Gipfel des Waldsteins (879,5 m) empor, einer der schönsten Berge des Gebietes. Auch ihn zieren mächtige Felsentürme, die man zugängig machte und von denen aus der Blick das Land überfliegt; ein von zahlreichen Buchenschlägen durchsetzter Nadelwald umrauscht den Berg. Zwischen den Felsen finden wir die Trümmer einer 1553 zerstörten, den Sparnekern einst zugehörigen Ritterburg, einer uralten kleinen Kirche, wohl einer der ältesten im Fichtelgebirge, eines Bärenfanges und vor allem eine größere, aus vorhistorischer Zeit stammende Wallanlage, die man einem wendischen Volke zuschreibt und die wohl dazu diente, ein wendisches Heiligtum zu schützen, nach dessen Zerstörung man die Kirche baute. Hat man vom Kösseinegipfel bei Wunsiedel einen Blick in das Gebirge selbst, in die böhmischen Lande und die der Oberpfalz, so überschaut man vom Gipfel des Waldsteines aus das Frankenland, die Täler der Saale, und der Blick fliegt weit hinein nach Thüringen, Koburg, zur Plassenburg bei Kulmbach, zum Kloster Banz, dem Staffelberg, zur Stadt Hof und einem Teil des Erzgebirges, wie auch die Basalte in der Umgebung von Eger leicht zu finden sind, während im Südwesten und Süden die bewaldeten Höhen der Schneeberg- und die Kösseinekette, sowie der wenig bekannte dem ostbayerischen Grenzgebirge zugehörige Steinwald das Panorama schließen.

So wechseln, wie wir eingangs berichteten, im Fichtelgebirge Fels und Wald. Letzterer hat unter der kundigen Hand der Forstbehörde wohl einen andern Charakter angenommen. Ursprünglich war er viel reicher an sumpfigen Stellen wie jetzt, obgleich die Moore im Fichtelgebirge heute noch nicht selten und von mehr Einfluß auf Vegetation, Wasser- und klimatische Verhältnisse sind, als man bisher annahm, aber es ist zu natürlich, daß der Wald unter der wirtschaftlichen Hand sich verändern mußte. Er war einst unwirtlich, undurchdringlich, feucht und deshalb zur Besiedelung ungeeignet. Daß sich in den Moorgebieten keine Spur menschlicher Wohnungen oder Tätigkeit findet, wie in denen des benachbarten Franzensbades, wo man jetzt einen Pfahlbaufund nach dem anderen macht, daß man in den Wäldern weder auf Spuren von Niederlassungen, noch auf solche von Gräbern stößt, spricht dafür, daß früher die Berge des Fichtelgebirges wenig bewohnt waren. Nur eines lockte, das war der Reichtum an Metallen, ja an edlen Metallen der Berge. Bei Gold-Kronach, wo man Gold fand, und zwar in sehr abbauwürdiger Menge bei jenem jetzt einsamen Bergstädchen, das den Ruf des Fichtelgebirges im Mittelalter begründete, und am Ost- und Westhange der Schneebergkette bis weit herein in das Wunsiedler Tal und in die Umgebung von Weißenstadt reihen sich Halden- an Haldenzüge. Hier baute man seit unvordenklicher Zeit auf Zinn.

Diese Grubenfelder, die sehr ausgedehnt und zum Teile von schönem Wald bedeckt sind, an dem man deutlich sieht, wie lange vergangene Bergmannsgeschlechter lange Zeit und gründlich gearbeitet, hier die Gruben angelegt, dort die Wasser reguliert und an ihnen das ausgewaschene Erdreich aufgetürmt haben, sind sehr der Beachtung und des Studiums wert. Das Gold lockte die Menschen ja zu allen Zeiten, und das Zinn war mehr begehrt in vorgeschichtlichen Tagen wie jetzt, doch die Zahl seiner Fundstätten auf dem europäischen Kontinente war sehr beschränkt. Man fand es, weniger ergiebige Gruben in Schlesien und Frankreich abgerechnet, nur in den geologisch und genetisch verwandten Bergen des Erz- und Fichtelgebirges. Aber es mußte begehrt sein, weil man es, bevor man das Eisen zu verarbeiten lernte, mit Kupfer legiert zur Bronze brauchte.

So werden es nur Bergleute gewesen sein, welche in die Berge des Fichtelgebirges in frühester Zeit eindrangen; welchem Volke sie angehörten, ist nicht entschieden. Gegen Mitte des 6. Jahrhunderts nahten von Osten her wendische Völker, welche dann bis 806 an der Eger und am oberen Main das Land besetzt hielten. Nachgewiesen ist, daß 805 Karl der Große oder sein Sohn Karlmann nach Beendigung der Sachsenkriege gegen sie gezogen ist. Nach für die Deutschen siegreichen Kämpfen wurden sie entweder vertrieben oder von den Siegern aufgesogen, aber zahlreiche Fluß-, Orts- und Flurnamen erinnern in der Umgebung des Fichtelgebirges immer noch an ihr einstiges Dasein. Nach Unterjochung der Slawen war das Land Reichsgebiet geworden, als dessen erster Beherrscher jener König Heinrich II. (1002-1024) erschien, den man später heilig sprach. Gegen die Wenden hatte man die Nordmark gegründet, deren Grafen ursprünglich in Nabburg in der Oberpfalz residierten. Als infolge des Zusammendrängens der Wenden der Grafensitz weiter nach Osten verlegt werden mußte, siedelten die Markgrafen von Nabburg nach Eger über. Im Jahre 1122 erschien dort Diepold von Gingen, später nach seiner Herrschaft Vohburg in Niederbayern von Vohburg geheißen. Die mit ihm von dort und aus Schwaben gekommenen Ministerialen siedelten sich auf den Bergen an, errichteten die Burgen, deren Gemäuer wir noch an den Felsen finden, und mit den Burgen kam die Kolonisierung, die Meierhöfe, die Dörfer, kurz, die Besiedelung. So kam das Fichtelgebirge zum größten Teile unter die Herrschaft der Markgrafen, die in Eger saßen, und später unter die Herrschaft der ehemals reichsunmittelbaren, jetzt böhmischen Stadt Eger. Nur im Nordwesten und Westen, bei Bayreuth und Berneck, herrschten die Grafen von Orlamünde, und im Norden bis Hof die Vögte von Plauen und Weida. Ende des 13. Jahrhunderts erschienen die Hohenzollern im Fichtelgebirge. Sie erwarben zuerst die reichen Besitztümer der Herren von Wunsiedel und von Hohberg. Wie sie es verstanden, durch Kauf und Händel sich in den Besitz der Gegend zu setzen, ist bezeichnend für ihre Mission. Burg um Burg kam in ihre Hände, und bald war der Reichsstadt das Urteil gesprochen, die auch immer mehr Besitz an das aufstrebende Kloster Waldsassen verlor. Mitte des 14. Jahrhunderts konnte die Hauptmannschaft oberhalb des Gebirges gegründet werden, der bald die Gründung des markgräflich brandenburgischen Fürstentums mit dem Herrschersitze in Kulmbach, später in Bayreuth gefolgt ist. 1613 wurde der Bezirk gegründet, von dem Wunsiedel die Hauptstadt war. So blieben die Verhältnisse, bis 1791 der letzte Markgraf Alexander von Bayreuth, der Gründer von Alexanderbad bei Wunsiedel, nach England zog und sein Fürstentum an Preußen abtrat. Nicht lange erfreuten sich die Fichtelgebirger Lande preußischer Herrschaft, sie kamen 1807 an Frankreich und 1810 an Bayern. Die Hauptstädte Hof, Kulmbach und Wunsiedel gingen infolge anderer Einteilung als Hauptstädte ein, Bayreuth wurde Kreishauptstadt. Infolge seiner geographischen Lage blieb Wunsiedel in touristischer Hinsicht der Mittelpunkt des Fichtelgebirges, ist heute auch der Sitz des Fichtelgebirgsvereins. Daß die Stadt jetzt, wo sie längst nicht mehr markgräflich Bayreuther oder königlich preußische Hauptstadt ist, nicht viel mehr von ihrer ehemaligen Bedeutung hat, ist erklärlich, aber sie liegt an waldumrauschten Höhen, am Fuße der Luisenburg, welche ihr gut gepflegtes Gemeindeeigentum ist, und unweit des aufstrebenden Alexanderbades. Schon frühe, schon 1326, hatte der zur Stadt erhobene Ort durch die Herstellung verzinnter Eisenbleche (Zinn und Eisen fand man ja in seiner unmittelbaren Nähe) Bedeutung erlangt. Seine Bürger waren die einzigen, welche 1421 und 1462 die Hussiten und Böhmen schlugen. Zur Zeit des kommenden Humanismus schufen sie nach Melanchthons Vorschriften ein Lyzeum, und ein Wunsiedler Professor und späterer Kardinal Friesner legte 1482 die erste Druckerei zu Leipzig an. Bekannt ist, daß der unglückliche Burschenschafter Georg Sand 1798 und Deutschlands größter Humanist, Jean Paul, 1763 in Wunsiedel das Licht der Welt erblickten. Des letzteren Büste stellte man vor seinem Geburtshause auf.

Wer in das Fichtelgebirge eindringen will, wird dies, durch die Bahnverhältnisse veranlaßt, immer von den Städten Hof, Bayreuth oder von Eger aus tun müssen. Hof ist eine derjenigen Städte in Bayern, die dank ihrer geographischen Lage den raschesten Aufschwung nahmen. Es liegt an der tiefsten Stelle der Bodenfalten, welche vom Frankenwalde, vom Fichtelgebirge und schließlich auch vom Erzgebirge abfallen. Bayreuth macht eine zweite Blüte durch. In die Straßen, in denen man auf Schritt und Tritt auf zum Teile sehr hübsche Bauten aus der fröhlichen Markgrafenzeit stößt, grüßt das Wagnertheater herein, und Eger zehrt an seinen Erinnerungen. Seine Bewohner haben nie vergessen, daß sie einst Angehörige einer freien, reichsunmittelbaren Stadt waren, einer Stadt, in der man Reichstage abhielt, in der sich Barbarossa seine Frau holte, in der eine großartig angelegte Kaiserburg, deren schöne Ruine heute noch Stadt und Land übersieht, gestanden ist und in der Wallenstein den Tod fand. Straßen und Häuser sind voller schöner historischer Erinnerungen. Aber Eger liegt den granitischen Bergen des Fichtelgebirges ferne, in dem tertiären Becken, welches die große böhmische Thermalspalte durchquert, welche wahrscheinlich bis an die granitischen Höhen des Fichtelgebirges sich hinanzieht und welche wohl Ursache der zahlreichen kleinen kohlensäure- und eisenhaltigen Quellen im Gebiete und der bedeutenderen von Ottobad und von Alexanderbad ist. Es besteht kein Grund für die Annahme, daß diese tiefe Spaltung des Geländes an der bayrisch-böhmischen Landesgrenze aufhört.

Es ist kein Zufall, daß die uralten Völkerstraßen, welche zum Main und anderseits zur Donau ziehen, an dem Fichtelgebirge geradezu vorbeigehen. Man suchte sich bequeme, die Kämme und die unwirtlichen Wälder meidende Pfade. Aber die Völkerstraßen entwickelten sich zu Heerstraßen, und später suchten sich die Eisenbahnen dieselben Täler und drangen nur, wenn es nicht anders ging, in die Berge ein. So sind die Hauptbahnen alle um das Fichtelgebirge, manche in weitem Bogen herumgeführt, und die Anlage vieler Kleinbahnen ist nicht im entferntesten in der Lage, den dadurch herbeigeführten wirtschaftlichen Nachteil gut zu machen. So fahren alljährlich viele an den dunklen Bergen vorüber, die so leicht zu erreichen sind, zur bayrischen Landeshauptstadt oder zur Reichshauptstadt in umgekehrter Fahrt. Diejenigen aber, welche es unternehmen, die Bergfahrt in das Fichtelgebirge zu machen, die werden alle Ursache haben, sich der Gegend zu freuen, die sie finden. An den mächtigen Felsen werden sie staunend stehen und die wechselnden Eindrücke aufnehmen, welche eine Wanderung durch die Labyrinthe hervorruft. Sieht man aber von hoher Felsklippe oder von leicht erreichbarem Bergesgipfel herunter, so tritt uns eine Landschaft entgegen, die gerade durch ihre Ursprünglichkeit sich auszeichnet, Fels und Wald sind dieselben geblieben. Tiefe Einsamkeit und tiefer Frieden liegt über dem von herrlicher Luft umfluteten Wald, dessen Stille nur der Wind unterbricht, der durch die Wipfel rauscht, oder das ferne Picken der Steinhauer, die den Granit an der Stelle bearbeiten, wo er in längstvergangener Zeit an das Tageslicht emporgestiegen ist. Die von ihnen geschaffenen Denkmalssockel stehen fast in allen deutschen Städten, und schöne Arbeiten gehen durch alle Lande, ja nicht selten auch weit über das Meer.

Von August Lingke in Dresden.

Tausende von Reisenden aus den nördlichen Gegenden unseres deutschen Vaterlandes strömen alljährlich nach den mitteldeutschen Gebirgen; der Harz, der Thüringer Wald, das Fichtelgebirge und die sächsische Schweiz wimmeln zur schönen Jahreszeit von Fremden; nur das Erzgebirge liegt da, von der Mehrheit der Touristen noch wenig beachtet und wenig besucht, als wäre jeder Zugang zu ihm versperrt, oder als wäre es eine traurige, reizlose Einöde. Und doch bietet es des Schönen und Merkwürdigen so viel, doch verdient es die Betrachtung des Natur- und Menschenfreundes in hohem Grade. Man braucht nur den zahlreichen Flüssen und Bächen nachzugehen bis zu ihren Quellen und sich an dem saftigen Wiesengrün ihrer Ufer, an den von Wald und Felsen malerisch bekleideten Talseiten zu erquicken, man braucht nur die bald wilde, bald idyllische Romantik der Weißeritztäler, die schauerliche Schönheit des schwarzen Pockautales mit dem Katzenstein, das anmutige Flöhatal und die mit den mannigfaltigsten Uferlandschaften, stattlichen Felsenschlössern und gewerbreichen, freundlichen Städten gesegneten Täler der Zschopau, der westlichen Mulde und des Schwarzwassers mit ihren Nebenflüssen zu durchwandern, braucht nur von den Gipfeln des Keil- und Fichtelberges sowie des Auersberges eine Rundschau zu halten oder von einem Hochpunkte am Kamme des Gebirges einen Blick in das böhmische Wunderland hineinzutun, und man wird zu der Überzeugung kommen, daß das Erzgebirge einen viel mannigfaltigeren Charakter hat als der Thüringer Wald und der Harz, daß aber diese Mannigfaltigkeit dem Wanderer nicht auf den ersten Blick oder innerhalb einer kleinen Tagereise entgegentritt, sondern daß man oft viele Stunden weit gehen muß, ehe sich der Charakter des Gebirges wesentlich verändert.

Wenn man freilich von Norden, also von Sachsen her kommend, immer nur die nächste Wellenkette dieser gewaltigen schiefen Ebene, die vom Fuße weg sechs bis acht Meilen braucht, um bis zu einem Kamme von mehr als 1200 m Höhe anzusteigen, vor sich hat und so auf der Landstraße fort bis zum Kamme hinaufwandert, so wird man dem Eindruck der Einförmigkeit nicht entgehen. Anders wandert es sich nach Süden, etwa von Johanngeorgenstadt oder Oberwiesenthal nach dem Egertale, oder von Altenberg oder Sayda aus hinab ins Tal der Biela. Schon nach einem Marsche von drei bis vier Stunden welcher Wechsel in der Landschaft! Wie schnell der Übergang vom Wilden zum Milden! Geht es doch von dem Scheitel des Keilberges bis zum Egerspiegel bei Damitz in zwei und einer halben Stunde fast 950 m abwärts. Es soll damit aber durchaus nicht gesagt sein, daß die sächsische Seite des Gebirges von der Natur stiefmütterlicher behandelt worden sei als die böhmische. Im Gegenteil; denn wenn man die rechten Punkte kennt und aufsucht, die in der Nähe der zahlreichen und meist vorzüglichen Straßen, die das Erzgebirge durchziehen, einen weiteren Ausblick gewähren, so hat man Mühe, alle die verschiedenen großartigen Landschaftsbilder in sich aufzunehmen und festzuhalten, die sich da im Laufe eines Tages dem Wanderer in Auge und Seele drängen.

Wir beginnen unsere heutige Wanderung in Freiberg, dem alten Vriberc, das schon von jeher als die Haupteingangspforte zum Erzgebirge bezeichnet wird. Obwohl es uns für diesmal weniger darum zu tun ist, größere Städte aufzusuchen, als vielmehr unsere Wanderlust zu befriedigen und Land und Leute kennen zu lernen, halten wir uns doch hier in der ehemals von den Landesfürsten mit Freiheiten und Rechten reich begnadeten Bergstadt einen halben Tag auf und statten den vielerlei Altertümlichkeiten, die sich die Stadt bewahrt hat, dem Schloß, dem Rathaus, dem Dom mit der berühmten Goldnen Pforte, dem herrlichsten Werke der gesamten romanischen Bildnerkunst des zwölften und des dreizehnten Jahrhunderts, wie weder in Deutschland noch in Italien ein zweites dieses Zeitalters zu finden ist, sowie dem noch stehenden Teile der alten Ringmauern, mit ihren Türmen und dem Altertumsmuseum einen Besuch ab, fahren wohl auch auf einem der vielen um die Stadt herumliegenden Schächte in ein Silberbergwerk ein. Ist doch seit seinem Ursprung der Bergbau für Freiberg ein Hauptnahrungszweig gewesen, gaben doch die reichen Silbergruben bis zum Jahre 1883 dem Lande über 9 587 000 Pfund Silber, ungerechnet andere Metalle. Leider sind die Tage des Bergbaues für Freiberg gezählt. Die staatlichen Gruben sind schon seit Jahren in der Abrüstung begriffen, da ihre Ausbeute die Kosten des Ausbringens nicht mehr lohnt. Im Jahre 1913 wird die Abrüstung beendet sein, wird der letzte Bergknappe seine letzte Schicht fahren, und der Freiberger Erzbergbau, der einst Stadt, Land und Fürsten reich und mächtig machte, nur noch der Geschichte angehören. Trotzdem aber treten uns auch heute noch in Freiberg fast auf Schritt und Tritt Anzeichen des Bergbaues entgegen, sei es nun in Figuren oder schönen altgotischen Portalen an alten Bürgerhäusern, die sich darauf beziehen, sei es in den Schaufenstern, wo bergmännische Gebrauchsgegenstände, Kittel und Paradeuniformen ausgelegt sind, oder in dem Läuten des Häuer- oder Bergglöckchens, das in den Morgen-, Mittags- und Abendstunden die Bergleute von und zur Schicht ruft.

Doch wir müssen weiter und verfügen uns deshalb wieder nach dem Bahnhof, um hier zur Fortsetzung unserer Tour Sachsens schönste Gebirgsbahn, die Linie Freiberg–Klostergrab zu benutzen, die von Freiberg aus über Nossen und Döbeln Anschluß an Leipzig hat, während Klostergrab die Verbindung mit dem dichten Schienenweg der nordböhmischen Bahn herstellt. Zwischen Berthelsdorf und Lichtenberg betritt die Bahn das Muldental. Von hier aus begleitet sie den Fluß bald auf der rechten, bald auf der linken Seite bis fast an seinen Ursprung und erklimmt dann von Moldau an, dem Hirschbach und zugleich der Landesgrenze folgend, den Kamm des Gebirges. Auf der Haltestelle Bienenmühle, die schon 544 m hoch gelegen ist, verlassen wir den Zug und wandern, um den großen Bogen der Poststraße abzuschneiden, über den sogenannten »Butterweg« nach Kämmerswalde, einem langgestreckten Dorfe, das bereits in der 700 m hohen Erhebung des Erzgebirges liegt. Von hier aus geht es weiter nach Neuhausen, einem freundlichen Ort mit einer schönen, neuerbauten gotischen Kirche, der zu den sieben Spielwarendörfern des Seiffener Kreises gehört und hart am Fuße des 787 m hohen Schwartenberges liegt. In Neuhausen steht das alte Schloß Purschenstein, schon zu Beginn des zwölften Jahrhunderts angeblich von Borße von Rysinborg erbaut, wahrscheinlich ursprünglich Pyrsenstein (Pirschenstein = Jagdschloß) genannt, jedenfalls aber ein Zeuge dafür, wie weit man schon in damaliger Zeit in dieses Waldgebiet vorgedrungen war. Malerisch erheben sich die runden Türme des Schlosses aus dem dichten Grün der Berghänge; in seinem Innern ist es geschmackvoll eingerichtet und in seinem Äußern wohlerhalten. Purschenstein mit seinen immerhin nicht ganz unbedeutenden Spuren alter Befestigungen ist eins der imposantesten Schlösser des Erzgebirges und Sitz eines der reichsten Zweige des in Sachsen sehr ausgebreiteten Adelsgeschlechts derer von Schönberg, das schon in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts, im Jahre 1336, in den Besitz dieser Herrschaft kam.

Wir sind nun in dem Tale der Flöha, des östlichen Hauptzuflusses der Zschopau, die weitab von dem Zentralstock des Gebirges entspringt und bis zu ihrer Mündung in die Zschopau 121 Quellbäche aufnimmt. Hier bei Neuhausen-Purschenstein hat sie 10 m Fall, am Einfluß in die Zschopau nur 2,5 m. Die dicht bewaldeten Hänge bieten ein reizvolles Bild. Im Tale entlang wandernd, kommen wir bald nach Nieder-Seiffenbach, dann nach dem Bergflecken Seiffen, einem Hauptort der Spielwarenfabrikation. Wäre nicht gerade ein Sonntag gewesen, so würden wir hier Gelegenheit gehabt haben, die Spielwarenverfertiger bei ihrer interessanten Arbeit zu beobachten. Denn fast in jedem Hause dieser Ortschaft wird gedrechselt, geschnitzt, geleimt und gemalt. Männer, Frauen, Greise und Kinder sind dabei beschäftigt. Jedes hat seine besondere Arbeit, und eins fertigt tagaus tagein nur ein und dieselbe Teilarbeit. Nur die äußerste Teilung der Arbeit macht die erstaunliche Wohlfeilheit der hiesigen Fabrikate möglich. Die Hauptarbeit hat der Dreher. Er dreht aus einem größeren Stück Holz die Grundformen der verschiedenen Spielsachenteile im ganzen, als »Reifen« auf der Drehlade, die durch Wasserkraft getrieben wird. Diese Reifen werden dann radial in eine Anzahl Teile zerspalten, von denen nun ein jeder, wenn auch nur in Umrissen, eine bestimmte Tiergestalt hat, so daß im Handumdrehen ein Schock Pferde, Kühe, Schafe, Esel usw. im Rohzustande fertig sind. Der Schnitzer und der Maler machen dann das Tier vollends fertig, indem sie die Beine ausschneiden, Ohren, Hörner, Schwänze ansetzen und ihm Farbe geben. Häufig besteht das Malen nur darin, daß man das Tier in flüssige Farbe taucht, trocknen läßt und nachher ein paar schwarze Punkte als Augen aufsetzt. Wöchentlich ein- oder zweimal werden die fertigen Stücke an den Unterhändler oder direkt nach Seiffen an die Grossisten abgeliefert. Diese besorgen das Sortieren in die Schachteln, das Verpacken und den Versand. So entstehen Schäfereien, Tierweiden, Geflügel- und Bauernhöfe, Dörfer, Städte, Bergwerke, Eisenbahnen, Jagden, Menagerien, Militär, Infanterie und Kavallerie auf Scheren, Wachtparaden, Lager usf. In den Handlungsbüchern gibt es zweitausend Nummern Spielzeuge. Man kann annehmen, daß fünf Sechstel der dortigen Bevölkerung von diesem Industriezweige leben. Wer hätte es sich wohl träumen lassen, daß sich aus den schlichten gedrechselten Nadelbüchschen, die ein Seiffener Leinwandhändler um das Jahr 1760 mit auf die Leipziger Messe nahm, eine großartige Industrie entwickeln würde, die heute gegen zehntausend Personen beschäftigt. In dem Hauptorte Seiffen selbst sowie in Grünhainichen und Olbernhau gibt es auch eine Fachschule und eine ständige Ausstellung von Spielwaren, in der man über diesen Zweig der Industrie den richtigen Überblick gewinnt. Von Nieder-Seiffenbach an führt die Straße fortwährend am linken Ufer der forellenreichen Flöha durch ein anmutiges Wald- und Wiesental bis zur Vereinigung der Flöha mit der Schweinitz, die vom Katharinenberg in Böhmen herabkommt. Hier öffnet sich das Tal in ein weites Becken, das an seiner Nordgrenze das Tal der Natschung aufnimmt. Talabwärts von stattlichen Wäldern umgeben, bildet zur rechten Seite des Flusses die am Talrande hochliegende Kirche von Ober-Neuschönberg eine prächtige Staffage, und vor uns in der Ebene, im Mittelpunkt einer der reizendsten Gegenden Sachsens, liegt das Bad Grünthal mit einer schwefel- und eisenhaltigen Quelle. Das Bad ist zugleich Gasthof.

Nach einstündiger Mittagspause bei gutem Tisch und vortrefflichem böhmischen Bier brechen wir von hier wieder auf, um durch den Kupferhammer-Grünthal hindurchgehend zunächst den Bruchberg zu besteigen. Der Kupferhammer, ein ehemals fiskalisches Hüttenwerk, wurde im Jahre 1491 von den aus Ungarn nach Sachsen eingewanderten, später in Freiberg reich begüterten Gebrüdern Alnpeck angelegt und ging im Jahre 1567 in den Besitz des Kurfürsten August über, der ihn verbesserte und erweiterte. Das Werk war vornehmlich eine »Saigerhütte«, das heißt, es wurde hier das silberhaltige Schwarzkupfer gesaigert, oder mit anderen Worten, vermittels eines Schmelzprozesses durch zugesetztes Blei, das mit dem Silber verwandter ist als das Kupfer, vom Silber befreit und sowohl das Kupfer wie das Silber von allen sonstigen Beimengungen gereinigt. Jetzt geschieht dies mit weit mehr Vorteil auf anderem Wege in den Freiberger Hütten, und so sehen wir die riesigen Saigeröfen, die über dritteinhalbhundert Jahre Dienst getan, dieser Tätigkeit entzogen. Im Jahre 1710 besuchte Peter der Große, von Karlsbad kommend, mit großem Gefolge das Gebirge. »In der Saigerhütte Grünthal,« schreibt Hering in seiner Geschichte des sächsischen Hochlandes, »setzte sich der Kaiser auf einen der größten auf und nieder gehenden Hammer und hielt die Erschütterung wirklich einige Minuten aus.« Während des Siebenjährigen Krieges besetzten preußische Truppen wiederholt die Hütte, ohne sie zu schädigen, 1778 aber wurde sie durch ein österreichisches Streifkorps niedergebrannt. Seit 1752 war auf der Hütte eine Münzstätte für Kupfergeld angelegt, in der man während des Siebenjährigen Krieges auch polnische Groschen und sächsische Silberscheidemünzen prägte; später lieferte die Hütte hauptsächlich gewerblichen Zwecken dienende Gegenstände, zum Beispiel ausgeschmiedete Bleche, Braupfannenböden, Kesselschalen usw., so daß sie nach verschiedenen Vergrößerungen zu Anfang der vierziger Jahre im Jahre 1868 10 740 Zentner Kupferwaren aller Gattungen fertigte. Im Jahre 1873 gingen die Werke in den Besitz des Kammerrates Lange über, der als Neuheit die Fabrikation von Tombak und Messing, beide in Blechen und Drähten, einführte. Es werden nunmehr hier Kupferblöcke, Kupferdraht und Kupferdrahtseile zu Blitzableitungen, ferner Druckkupferbleche, Kupferstecherplatten und Kupferdrähte zum Umspinnen von Klaviersaiten gefertigt.

Vom Kupferhammer nach dem Bruchberg (674,4 m) führt anfangs ein sanft ansteigender Fußweg zwischen Getreidefeldern und Wiesen bis an den Waldrand, dann nimmt uns ein herrlicher hochstämmiger Buchenwald auf, in dem es ziemlich steil bergan geht. Um aber schließlich zum Gipfel selbst zu gelangen, müssen wir uns durch Gestrüpp und Gras und über wildes Trümmergestein ziemlich mühsam emporarbeiten. Rechts und links stehen Himbeeren in großer Menge. Endlich sind wir oben und sehen unsere Mühe reichlich belohnt, denn nicht nur bietet sich uns ein herrlicher Blick auf Grünthal und Olbernhau, sondern auch in die Täler der Flöha, der Natschung und des Schweinitzbaches, die sich tief unter uns durch die dunkle Waldung hinwinden, sehen wir hinein – ein schönes Gebirgsbild, das da vor uns liegt!

Hochbefriedigt kehren wir zum Fuße des Berges zurück und wenden uns nach links auf den »Königsweg«, eine sanft ansteigende Waldstraße, so genannt zur Erinnerung an einen Besuch des Königs Johann. Wir wandern weiter, ein herzerquickender Spaziergang durch einen Wald prächtiger Säulenschäfte, die ihr grünes Laubgewölbe oben harmonisch verzweigen und verschlingen; zahlreiche Bäche rieseln von den Hängen zu Tal, und eine lungenstärkende, feuchtdunstige Luft umgibt uns. Bei jeder Biegung des Weges zeigen uns diese wunderbaren Domhallen neue Gestalten, schönere Bilder, herrlichere Effekte der durch die Zweige hereinbrechenden Abendsonne, und durch das Einatmen der frischen, duftigen Waldesluft, die uns so lind und lau umfächelt, fühlen wir uns wie neugeboren. So gehen wir etwa fünfviertel Stunden lang auf der schönen Straße fort, durch den Wald nach Olbernhau, wo wir mit einbrechender Dunkelheit ankommen. Am zweiten Tage brechen wir ½7 Uhr in der Frühe auf und wandern mit Umgehung des auf halbem Wege liegenden Ortes Ansprung über Grundau direkt nach Zöblitz. Kurz vor der Stadt schwenken wir noch nach rechts ab, um die Serpentinsteinbrüche zu besuchen, die auf dem gegen Ansprung hinstreichenden Höhenzuge, der »Hartha«, liegen.