|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

1. Thüringen. Land und Leute. – 2. Die Wartburg. – 3. Thüringer Industrien. – 4. Der Brocken. – 5. Skizzen aus dem Kulturleben des Oberharzes. – 6. Die Höhlen des Harzes.

Thüringen ist die Grenzscheide des deutschen Südens und Nordens, und wer diesen verläßt, um jenen zu betreten, mag mit dem auffallenden Wechsel der sandigen Ebenen, die sich an die fruchtbarsten Partien Thüringens keck heranwagen, sehr zufrieden sein. Ohne Übergang gerät man in den Segen eines Landes, das von jeher der Stolz Obersachsens war.

Thüringen hat von der Natur seine Grenzen erhalten, und wenn auch der Name in der deutschen Statistik erlosch, im Munde des Volkes und der Geschichte wird er länger fortleben als die neueren Zustände und politischen Zerstückelungen, die an die Stelle des alten Thüringer Landes traten. Im Osten umsäumt die Saale mit ihren bunten Bergen und Hügeln diesen Landstrich; im Norden umrauscht ihn der Wellenschlag der zwar kleinen, aber wilden, ausgelassenen Unstrut, im Nordwesten überragt der Harz die thüringischen Ebenen und das hagere Eichsfeld erhöht ihre üppigen Reize; im Süden spannt sich in einer Entfernung von 135-163 km der Thüringer Wald aus, eine Mauer aus Wald und Fels, oder vielmehr ein Meer von Bergen, die wie die Wellen nebeneinander liegen, als könnte man von der einen Höhe auf die andere hüpfen, aber unbeweglich – ein grün bewachsenes Meer.

Auf seinem Hauptkamm verläuft ein ununterbrochener und überall mit hohen Rainsteinen (Grenzsteinen) besetzter fahrbarer Pfad, den man Rainweg, Rennweg oder Rennsteig heißt. Dieser Pfad war sicherlich bereits in den ältesten Zeiten Grenze zwischen Thüringen und Franken, wie das ganze Gebirge bis auf den heutigen Tag infolge seiner beträchtlichen Kammhöhe und seines Mangels an Pässen zwischen beiden Landschaften eine deutliche Scheide der Sprache, des Rechts, der Sitten und Eigentümlichkeiten in Haus und Leben bildet. Aus dem im Mittel 750 m hohen Kamm steigen die höchsten Gipfel noch etwa um 200 m empor. Die höchste Spitze des Thüringer Waldes ist der Beerberg (984 m hoch), der bekannteste aber der Inselsberg, der für den Brocken des Thüringer Waldes gilt. Er liegt in dem nordwestlichen Teile der Bergkette, und seine kahle Kuppe ist 916 m hoch, also noch 227 m niedriger als der Brocken. Das Gestein des Inselsberges ist rötlichbrauner Porphyr mit großen Quarz- und Feldspatkristallen Ein gemütvoller thüringischer Dichter, Ad. Bube, singt:

Sieh dort den Inselsberg

Aus dem Gebirge ragen;

Einst war von Wogenschaum

Sein Riesenleib geschlagen,

Und nur sein Porphyrhaupt

Gerundet, rötlich braun,

Von Möwen dicht umschwärmt

Als Fels im Meer zu schaun.

Jetzt blickt er auf ein Meer

Von hohen Waldeskuppen,

Sieht frischen Wiesengrund

Mit Bach und Felsengruppen,

Und schön bebautes Land,

An Stadt und Dörfern reich,

Darin ein biedres Volk,

Dem bravsten Volke gleich.

Wie ein Pilot, der lang

Das wilde Meer durchzogen,

So eilt' ich oft zu ihm;

Müd von des Lebens Wogen

Stand ich auf seinem Haupt;

Meist wogte dann umher,

Wie vormals Flutenschwall,

Ein graues Nebelmeer.

Doch wenn zum Himmelszelt

Die Nebel sich erhoben,

Wenn sie im Sonnenglanz

Tief unter mir zerstoben,

Dann dankt' ich staunend Gott

Mit hoher Herzensglut,

Daß er mein Vaterland

Erhob aus öder Flut.. Man sieht von seiner Kuppe zunächst zwar nur die bewaldeten Höhen und Tiefen des Bergwaldes um sich, in der Ferne aber südwestlich die Hohe Rhön, nordwestlich den Meißner bei Kassel, nördlich sogar den Harz. Eine volle Rundsicht hat man von dem Turm auf dem Kulm des Berges, auch über das nördliche Hügelland mit seinen Städten und Dörfern. Man überblickt Thüringens Gaue bis zur Sachsenburg und zum Ettersberg bei Weimar. Um die nächsten Vorberge des Inselsberges, an deren Fuße Schnepfenthal und Reinhardsbrunn liegen, windet sich die

Hörsel. Im Durchbruch zur Werra trennt die Hörsel den Thüringer Wald von der Fortsetzung der Höhen an der Werra, eine anmutige, drei Stunden lange Pforte bildend, in der die Stadt

Eisenach und dicht daneben auf waldiger Höhe die

Wartburg liegt, der Lieblingssitz thüringischer Landgrafen bis ins 13. Jahrhundert hinein, und noch berühmter durch den Aufenthalt Luthers 1521.

Die engen Täler der Gera und Ilm sind reich an malerischer Schönheit, aber es fehlt dabei nicht an schauerlich düsteren Tannengründen, namentlich im Tal der Schwarza, wo die alte Schwarzburg auf steilem Felsabhange thront, um den sich der Fluß windet. Diese Schwarzburg ist das Stammhaus der Fürsten von Rudolstadt und Sondershausen und bewahrt noch eine Sammlung von Ritterrüstungen und Waffen des Mittelalters. Nicht weit davon sind die immer noch großartigen Ruinen der einst reichen und blühenden Abtei Paulinzelle. So stößt man in Thüringen überall auf Baudenkmäler, die an die merkwürdige Geschichte des Landes erinnern.

Der Thüringer Wald ist als eine Fortsetzung des Fichtelgebirges und Frankenwaldes anzusehen, sein Wald besteht nordwestlich aus den schönsten Buchen und Eichen und östlich aus Fichten und Tannen. Nur drei kahle Gipfel ragen aus dem dichten Kranze der thüringischen Bergkette hervor: der Gerberstein (teilweise bewachsen), der Tröhberg und Hermannsberg, sie dienen aber nur dazu, die bunte Färbung zu erhöhen, die hier durch ein Meer von Laub und bei heiterem Wetter durch einen blauen Horizont über diesen grünen Wogen eines Riesenwaldes gebildet wird. Der Thüringer Wald ist holzreicher als der Harz und das Erzgebirge; man kann stundenlang in einem Walde von Fichten fortgehen, und es ist schon erfahrenen Wandersleuten und Jagdmännern begegnet, daß sie sich in dieser Waldwildnis verirrt haben. Übrigens ist in neuerer Zeit sehr viel für Wegebauten, namentlich im gothaischen und weimarisch-eisenachischen Anteil, geschehen.

Bietet so der Zug des Hauptkammes wenig Abwechselung, da kaum Täler ihn durchbrechen, und wird eben hierdurch die sinnende Phantasie mächtig angeregt, so ist hinwiederum der Gegensatz zu den lieblichen und doch malerischen Hügeltälern der Gera und Ilm, der Hörsel und Schwarza, Saale und Unstrut um so größer.

Auch das Thüringische Binnenland, das vom Thüringer Wald und vom Harz in mehreren Stufen zu der Ebene an der mittleren Unstrut hinabsteigt, ist durch die Mannigfaltigkeit seiner Bodenform, der Bewässerung, des Anbaus und der Siedelung ausgezeichnet. Mit größeren oder kleineren plateauartigen Erhebungen wie dem Eichsfeld, dem Hainich und der Hainleite wechseln kleine, reichbewaldete Gebirge wie der Ettersberg, die Finne und der Kyffhäuser, und breite, wohlangebaute Talniederungen ab, unter denen die durch ihre Fruchtbarkeit berühmte »Goldene Aue« an der unteren Helme die bekannteste ist. Emsiger Bodenbau, mannigfache Gewerbe, reiche Geschichte und Sage verleihen der Landschaft neben ihren natürlichen Schönheiten besondere Reize.

Im Norden wird das Thüringer Stufenland durch den Harz begrenzt. Im Gegensatz zu der langgestreckten Gestalt des Thüringer Waldes bildet er eine Ellipse von etwa 100 km Länge und 30 km Breite, die sich inselartig über ihre Umgebung erhebt und besonders gegen das norddeutsche Tiefland steil abgesetzt ist. An seiner Oberfläche ist der Harz ein von Nordwest nach Südost geneigtes, sanft gewelltes Plateau, das zwar durch tiefe Täler zerschnitten ist, dessen einzelne Teile aber doch ihre Zusammengehörigkeit deutlich erkennen lassen. Entsprechend der Neigung dieses Plateaus liegen die höchsten Partien im Nordwesten, sie bilden den sogenannten Oberharz, der durch das bis zu 160 m tief eingeschnittene Selketal von dem südöstlichen Unterharz geschieden ist. Im Oberharz sind der Hochfläche einzelne sanfte Bergwölbungen aufgesetzt, unter denen als Hauptgipfel des ganzen Gebirges der 1140m hohe Brocken hervorragt. Mit seinen Nachbargipfeln das sogenannte Brockengebirge bildend, liegt dieser Berg am äußersten Nordrand des Harzes, sodaß sein Anblick von der norddeutschen Tiefebene her ein besonders imposanter ist, was wohl der Grund dafür ist, daß der Brocken trotz seiner mäßigen Höhe lange Zeit für die höchste Erhebung Deutschlands gehalten wurde.

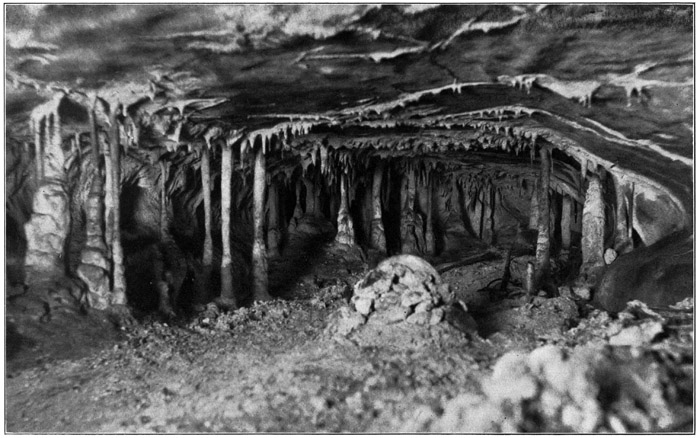

Für die Bildung der Oberflächenformen sind im Harze in hohem Grade auch die Gesteinsarten maßgebend gewesen. Die Hauptmasse des Gebirges wird von alten Schiefern und Grauwacken gebildet, in die aber vielfach Porphyrgebiete eingesprengt sind. Der Porphyr und noch mehr der durch Abtragung der über ihm liegenden jüngeren Schichten entblößte Granit bilden häufig die höchsten Kuppen des Gebirges. Insbesondere gibt der Granit mit seinen aus wollsackartigen Massen aufgebauten Türmen und Klippen, seinen Felsenmeeren und Blockstreuungen vielen Gipfelflächen des Harzes ihr charakteristisches Gepräge. Auch die Tallandschaften sind verschieden, je nach der Beschaffenheit des Gesteins. In die weichen Schiefer und Grauwacken schnitten sich die Flüsse weite, offene Täler in vielfach gewundenem Lauf. In den harten Granit-, Porphyr- oder Grünsteingebieten mußten sie ihre nagende Kraft auf schmale, oft überaus steile Rinnen konzentrieren. So entstanden jene wildromantischen, von dem Touristenverkehr mit Vorliebe aufgesuchten Tallandschaften, wie wir sie in den Engtälern der Bode, der Ilse und der Oker bewundern. Wo an einzelnen Stellen zwischen den alten Gesteinen die jüngeren Kalke eingelagert sind, gaben diese Veranlassung zur Bildung der bekannten Tropfsteinhöhlen des Harzes, die dem Leser in einem besonderen Bilde dargestellt werden sollen.

Die besonders gegen die nordwestliche Wetterseite exponierte Lage des Harzes läßt diesen zu den regenreichsten Gebirgen Deutschlands gehören, und der Brocken bildet für die von Norden anziehenden feuchten Luftströmungen einen so gewaltigen Kondensator, daß er nur an verhältnismäßig wenigen Tagen des Jahres ganz frei von Nebel, Regen oder Schneefällen bleibt und daß Brockenbesucher, die eine freie Aussicht nach allen Seiten haben, von Glück reden können. Trotz der großen Menge der Niederschläge genügt aber die Höhe des Harzes nicht zur Bildung das ganze Jahr hindurch dauernder Schneeflächen. Das Gebirge liegt in seiner Gesamtheit unterhalb der Schneegrenze.

Daher dringt auch das Leben bis zu seinen höchsten Erhebungen vor. In den unteren und mittleren Regionen wird Ackerbau und Weidewirtschaft in ausgedehntem Maße betrieben. Einen bedeutenden Nutzwert und zugleich einen prachtvollen Schmuck hat der Harz in seinen ausgedehnten Nadelwäldern, die das ganze Gebirge überziehen. Nur die beständig von rauhen Winden bestrichene Fläche des Brockengipfels liegt über der Baumgrenze und bringt ihre beherrschende Höhe auch dadurch zum Ausdruck.

Der Nutzwert des Waldes steht in enger Beziehung zum Bergbau des Harzes. Ihm liefert er die dicken Stützen für seine Gruben und in Form von Holzkohle das Brennmaterial für viele Hütten. Die Waldköhlerei, ein von den Harzbewohnern seit uralter Zeit betriebenes Gewerbe, erfreut sich auch heute noch, besonders in den höheren Teilen des Gebirges, eines gegen früher nur wenig eingeschränkten Betriebes. Die wichtigsten Erzeugnisse des Bergbaues liefert der Oberharz mit seinen Eisenerz-, Blei- und Silbergruben in der Gegend von Goslar, Harzburg, Klausthal, Zellerfeld, St. Andreasberg und Harzgerode. Der Unterharz birgt in der Umgebung von Mansfeld ausgedehnte Kupferschieferlager, deren Abbau allerdings in mehr als einer Hinsicht mit großen Schwierigkeiten verknüpft ist. Eine wichtige Erwerbsquelle der Harzbewohner ist schließlich der starke Fremdenverkehr, der Sommer und Winter Tausende von Touristen und Sommerfrischlern dem Gebirge zuführt.

Der Name Thüringen wird hergeleitet von den Vorfahren seiner jetzigen Bewohner, von den Hermunduren, die an die Stelle der Katten traten. Andere führen ihn zurück auf den Gott Thor oder auch auf die Theoringer oder Toringer, einen westgotischen Stamm, dessen Reich von großer Ausdehnung gewesen sein soll. Etymologen wollen sogar duros homines Harte Männer. in Thüringen finden, eine Behauptung, die durch den tüchtigen und ausdauernden Menschenschlag unterstützt wird, aber schwerlich durch die Geschichte, die nirgends dartut, daß germanische Stämme lateinische Bezeichnungen angenommen hätten. Am richtigsten unter diesen Vermutungen mag die von den Theoringern oder Toringern sein, die sich zweifelsohne auf die Hermunduren werden zurückführen lassen, einen Namen, der immer als Grundlage von Thüringen zu betrachten ist.

Was die Charaktereigenschaften der Bewohner Thüringens anbetrifft, so sehen wir in ihnen die Lage ihres Landes im Herzen Deutschlands und an der Grenze der ehemals von Slawen besiedelten Gebiete deutlich ausgeprägt. Wir finden ein Gemisch von süddeutschem Temperament und norddeutscher Bildung, slawischer Lebenslust und deutscher Sentimentalität Von hier an nach O. Weise, Die deutschen Volksstämme und Landschaften. 2. Aufl. Leipzig 1903, B. G. Teubner..

Was Gustav Freytag von seinen Landsleuten, den Schlesiern, sagt, gilt auch mehr oder weniger von den Thüringern, zumal diese das Land am Mittellaufe der Oder besiedelt haben: »Sie sind ein lebhaftes Volk von gutmütiger Art, heiterem Sinn, genügsam, höflich, eifrig und unternehmungslustig, arbeitsam, aber nicht vorzugsweise dauerhaft, elastisch, aber ohne gewichtigen Ernst, behend und eifrig in Worten, aber nicht ebenso in der Tat, sehr geneigt, Fremdes anzuerkennen.« Jedenfalls macht sich das Gemüt ebensosehr geltend als der Wille. Wenn es wahr ist, daß Blumen und Lieder einen guten Maßstab für das Vorhandensein des ersteren abgeben, so kann sich Thüringen mit jedem anderen Teile unseres Vaterlandes messen. Denn die Blumenzucht wird dort mit Vorliebe getrieben, und ein Blumengärtchen vor dem Hause bildet die Regel. Musik aber erfährt so eifrige Pflege, daß nach dem Sprichwort in zwei Häusern drei Geigen gespielt werden. Und »wo man singt, da laß dich ruhig nieder; böse Menschen haben keine Lieder«. Konzerte und Tanzvergnügungen lösen einander ab; nicht nur im Saale, sondern auch auf dem Dorfplan führt man die Schönen zum Reigen. Wenn irgendwo, so blüht in Thüringen die Geselligkeit und Vereinsmeierei. Volksbelustigungen sind ziemlich zahlreich. Vogelschießen und Kirmes, Gregorius- und Kirschfest, Turner- und Sängerzusammenkünfte geben Anlaß zu freudiger Erregung, zu Schmaus und Trinkgelage. Das beliebte Kegelspiel wird selbst auf der Straße vorgenommen, und dabei brodelt über dem Holzkohlenfeuer die thüringische Rostbratwurst. Das eigentliche Nationalgericht aber bilden die Klöße, besonders die aus rohen Kartoffeln bereiteten, aber auch Kuchen wird gern gegessen und daher oft gebacken, denn er dient immer zur Erhöhung der festlichen Stimmung A. Kirchhoff in H. Meyer, Das deutsche Volkstum S. 92: »Bei der Dorfkirmes kann sich die thüringische Lust am Schmausen und Trinken wohl zum Übermaß versteigen, für gewöhnlich aber wird nüchtern und mäßig gelebt, obschon sich die Neigung zu heiterer Geselligkeit, zu Musik und Tanz niemals verleugnet. Wie rührend geringe Ansprüche macht der »Wäldler« ans Leben! Das Gebirge hat ihn an Entbehrung gewöhnt, seinen Fleiß, seine Handgeschicklichkeit gezüchtet, ihn aber belohnt mit frohsinniger Empfänglichkeit für die Schönheit seiner Heimat. Er braucht nicht mit Hab und Gut zu geizen, denn er hat davon gewöhnlich nur soviel, wie er eben unumgänglich bedarf; die meist zahlreichen Kinder verdienen sich frühzeitig schon ein wenig in der Fabrik oder helfen mit beim Hausgewerbe. Kartoffelkost herrscht eintönig vor, aber gleich wie reiche Leute halten sich die Thüringerwäldler ihre lieben Waldvögel zu fürsorglicher Pflege im Bauer, ja manche schlichte Hütte sieht man mit einer Vielzahl von Vogelbauern behängt. Mit dem Finken singt Bursche und Mädchen selbst um die Wette; und wie gut steht es dem jungen Volk, wenn es nach Feierabend in Gruppen durch die Dorfgassen schlendert und frohgemut das aus dem Herzen kommende Lied aus hellen Kehlen hören läßt: »'s ist mer alles eins, 's ist mer alles eins, ob ich Geld hab' oder habe keins.«.

Die Bewohner stehen mit Recht im Rufe der Gemütlichkeit. Gegenüber dem schneidigen Wesen der Preußen ist hier ein leichtes Sichgehenlassen an der Tagesordnung, strammes und barsches Auftreten verhaßt. Man kann schnell mit jemand warm, ja herzlich werden und ist rasch mit dem vertraulichen »Du« bei der Hand; so entgegenkommend und freundlich sind die meisten im geselligen Verkehr. Freilich decken sich die Worte nicht immer mit den Gedanken, und oft spricht bloß die Zunge, ohne daß das Herz dabei Anteil hat. So ist es öfter vorgekommen, daß der oder jener Biedermann, der auf der Reise oder im Bade mit einem gemütlichen Thüringer bekannt geworden und in liebenswürdiger Weise zu einem baldigen Besuche aufgefordert worden war, bei der Ausführung dieses Wunsches unfreundlich aufgenommen wurde.

Burg Plauen in Thüringen. Nach einem Gemälde von

Paul Schulze-Naumburg im Städt. Museum der bildenden Künste zu Leipzig.

Verlag von Friedrich Brandstetter, Leipzig Lumièreaufnahme, Farbenätzung und Druck von F. A. Brockhaus, Leipzig.

Doch die Thüringer sind nicht bloß »gemütlich«, sondern auch rührig und betriebsam. Wenige Gebirge haben eine so reich entwickelte Industrie wie die Höhen von der Werra bis an die Elster. Auf dem Thüringer Walde finden wir die meisten Porzellanfabriken Deutschlands; ihre Anlage wurde namentlich begünstigt durch die billigen Preise des Holzes in einer Zeit, wo man die Kohlen noch nicht für diese Zwecke verwendete. Die ersten Glashütten wurden durch zugezogene Glasbrenner aus dem Böhmerwalde eingerichtet, die Herstellung der Spielwaren in Sonneberg, Waltershausen und anderwärts durch Nürnberger Kaufleute, die zur Leipziger Messe zogen. Auch das Vorland ist reich an industrieller Tätigkeit. Zervelatwurst wird in Gotha und Erfurt gemacht, Garn in Gera und Greiz gesponnen und verwebt. Suhl und Sömmerda haben großen Ruf durch ihre Gewehrfabriken, Weißenfels durch seine Schuhwaren, Erfurt durch seine Blumen- und Gemüsezucht. In Ruhla werden namentlich Tabakspfeifen, in Apolda und Zeulenroda Strumpfwaren, in Nordhausen Branntweine hergestellt.

Frühzeitig sind in Thüringen manche gemeinnützige Unternehmungen ins Leben gerufen worden, so die Gothaische Lebensversicherungsgesellschaft, die 1827 nach englischem Vorbilde als erste in Deutschland gegründet wurde; ferner die Gothaische Feuerversicherungsgesellschaft, die größte in unserem Vaterlande, die 1820 nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeit eingerichtet wurde. Und wie Jena durch die Karl Zeißsche Anstalt für Anfertigung vorzüglicher Fernrohre, Mikroskope und anderer optischer Instrumente weithin berühmt geworden ist, so Gotha durch die kartographische Werkstätte von Justus Perthes. Hier trat auch in den zwanziger Jahren das Bibliographische Institut von Meyer ins Leben, das später nach Hildburghausen und von da nach Leipzig verlegt wurde. Bei dem geistig so geweckten Volke war auch die Phantasie ziemlich rege. Daher fehlt es nicht an Erfindern. Es genügt, hier daran zu erinnern, daß Joh. Friedr. Böttger aus Schleiz Anfang des 18. Jahrhunderts uns mit dem Porzellan beglückte, daß Friedrich König aus Eisleben 1811 in London die erste Buchdruckerschnellpresse konstruierte und Nikolaus Dreyse aus Sömmerda 1828 das Zündnadelgewehr mit Patrone erfand.

Nächst dem Rheinlande haften an dieser Gegend die meisten Sagen. Der Brocken, auf dem die Hexen in der Walpurgisnacht schon seit geraumer Zeit mit Besen umherreiten, ist von den deutschen Geisterbergen der bekannteste. Von dort aus durchsaust bei nächtlicher Weile Wodan mit seinem »wütenden Heere« die Luft und verursacht so das Getöse der wilden Jagd. Daher wird aus Rostock schon bei Beginn des 17. Jahrhunderts die landesübliche Verwünschung eines Mannes gegen seine unholde Frau gemeldet: »Sie möge auf dem Blocksberge sitzen«; und ein ums Jahr 1300 niedergeschriebenes Gedicht enthält die Beschwörung einer großen Zahl von quälenden Geistern, die zum »Brohelsberge«, d. h. zum Brocken, fahren und dort ihre Versammlung halten. Und wie der Brocken als einzeln stehender, oft von Wolken umhüllter Berg reichen Anlaß zur Sagenbildung gegeben hat, so auch der Hörselberg. Dort halten sich Frau Venus und der Tannhäuser auf, eine Sage, die sich unter anderem daraus erklärt, daß man in der 22 m langen Höhle des Berges das Summen von Millionen kleiner Mücken vernimmt. Ebenso berühmt ist der Kyffhäuser, der Stützpunkt der Sage vom Kaiser Barbarossa, welcher in seinem Innern jahrhundertelang geschlafen und auf die Wiederherstellung der Macht und Einheit Deutschlands geharrt hat. Ferner begegnen wir auf dem Thüringer Walde dem getreuen Eckart und der Frau Holle, die Rudolf Baumbachs Muse so schön besungen hat. Bei Arnstadt lebte der Graf von Gleichen, der durch seine sagenhafte Doppelehe bekannt geworden ist, und auf Schloß Giebichenstein ward Landgraf Ludwig der Springer gefangen gehalten, der sich angeblich in die Saale hinabstürzte, um aus dem Kerker zu entrinnen; auf der Wartburg hauste Landgraf Ludwig der Eiserne, der nicht hart werden wollte, und Elisabeth die Heilige, deren Speisen sich im Korbe zu Rosen verwandelten; in der Kemenate zu Orlamünde geht die weiße Frau um usw. Sagenhaft ist auch der Sängerkrieg auf der Wartburg, aber er lehrt uns, wie eifrig die Landgrafen von Thüringen das Singen und Sagen pflegten, genau so wie im 18. Jahrhundert Herzog Karl August von Weimar, der Goethe und Schiller, Herder und Wieland in seine Nähe zog und dort festzuhalten wußte.

Ein Wallfahrtsort ist die Wartburg in Wahrheit geworden. Ihr Name weckt in den Herzen nicht nur der Thüringer, sondern aller Deutschen die hehrsten und heiligsten Empfindungen, und viele Tausende pilgern alljährlich hinauf zur waldigen Höhe. In schönen Frühlingstagen, wenn rings der Wald im mannigfachsten Grün prangt, in heißen Sommertagen, wenn hier oben die reine Waldesluft erquickend und belebend weht, in klaren Herbsttagen, wenn des Waldes Blätterschmuck vor seinem Abschied noch in bunter Farbenpracht erglüht, dann blühet hier ein frisches, frohes Wanderleben, dann zieht's und singt's auf allen Wegen zu der Burg hinan, und Schar auf Schar wallt durch das alte Tor und schaut mit Ehrfurcht die geweihten Hallen. Ja, es ist gewiß: unter all den Burgen und prächtigen Schlössern, die auf deutscher Erde stehen, ist doch keine, die so eng mit dem deutschen Gemüte verbunden ist, die mit so unwiderstehlicher Gewalt den Fuß der Deutschen zu sich heranzieht, die mit so innerer Erhebung und so trautem Heimatgefühl betreten wird, wie die Wartburg. – Was aber ist es, das ihr diese Macht verleiht? Worin liegt die geheimnisvolle Kraft ihres Zaubers? –

Willst du, Wanderer, Antwort finden, so komme und schaue es selbst, wie sie frei und stolz, gleich einer Königin, über rauschender Waldesherrlichkeit thront, wie sie – bist du erst in ihren Gesichtskreis getreten – mit hellen Augen zu dir herüberblickt, dich von Höhe zu Höhe begleitet und auf verschlungenen Waldespfaden zu ihrem Felsenthrone leitet. Und welch herrliches Landschaftsbild breitet sich hier oben vor den Blicken aus! Die Berge des Thüringer Waldes schlingen ihre grünen Arme ineinander. Es wallet und woget zu deinen Füßen wie Meereswellen, und dein Auge hängt trunken an dem satten Grün und der wundersamen Gliederung. Hier schroffe Felsen und tiefe Schluchten, dort grüne Matten und freundliche Täler. Hoch über allen Wellenhäuptern aber reckt sich breit und hoch der Inselsberg heraus. Und drüben überm Waldmeer blicken die vorgeschobenen Rhönkegel: der Öchsen, der Dietrichsberg und der Baier, zu uns herüber.

Wie friedlich ruht das Dörfchen Stedtfeld im Wiesengrunde des lieblichen Hörseltales, während dahinter der scharfrückige Kielforst und der turmgeschmückte Heldrastein zur Werra abstürzen und in verschleierter Ferne der massige Meißner sich erhebt. Hier lehnt sich fruchtbares Hügelland an die waldige Höhe des Hainichs an, und dort winkt von Osten her der kahle Rücken des sagenumwobenen Hörselberges, während der Blick bis zu den Gleichen und weiter bis zum Ettersberg bei Weimar schweift. Drunten aber am Fuße des Wartberges hat sich die lebensfrohe und tätige Stadt Eisenach gelagert und schmiegt sich zärtlich wie ein Kind an der Mutter hohen Bergsitz.

Nun, da dein Auge die wunderbare Schönheit des Rundblicks genossen, wirst du das Wort, das die Sage dem Erbauer der Wartburg in den Mund legt, verstehen. Ein Wild verfolgend, war Graf Ludwig der Springer auf diese Höhe gelangt, und voll Entzücken über die herrliche Aussicht und die vorzügliche Lage des Berges rief er die Worte aus: »Wart', Berg, du sollst mir eine Burg werden!« Graf Ludwig war ein kluger Herr, der sofort erkannte, daß die schroff abstürzenden Wände eine auf dem Berge stehende Burg fast uneinnehmbar machen müßten. Darum zögerte er auch nicht lange, seine Absicht auszuführen. Dabei stieß er jedoch auf eine große Schwierigkeit; denn die Herren von Frankenstein, die auch Eigentümer des benachbarten Metilsteins waren, erklärten den Berg als zu ihrem Besitz gehörig und erhoben Klage gegen Ludwig Der richterliche Schiedsspruch lautete dahin, daß Ludwig mit zwölf Rittern sein Recht auf den Berg beschwören sollte. Der schlaue Graf wußte sich auch hier zu helfen. In dunkler Nacht wurden Körbe voll Erde aus seinem Besitztum auf den Berg geschafft, und nun – die Schwerter in die Erde stoßend – schwur er mit seinen Eideshelfern, daß er auf eigenem Grund und Boden stehe. So ward ihm der Berg zugesprochen. Um diese Zeit trat eine Hungersnot ein; da nun Ludwig große Getreidevorräte hatte, waren tausend Hände gern bereit, am Bau der Wartburg zu helfen, um nur das tägliche Brot zu verdienen. In drei Jahren schon (1067-1070) war die stolze Feste mit Türmen und Zinnen errichtet. Sie wurde nun der Sitz der Landgrafen von Thüringen und erlebte unter Ludwigs Nachfolgern Tage voll Glanz und Herrlichkeit. Das gilt vor allem von der Regierungszeit Hermanns I., jenes kunstbegeisterten Fürsten, der an seinem Hofe die bedeutendsten Dichter seiner Zeit versammelte, einen Reinmar von Zweter, einen Biterolf, einen Heinrich von Ofterdingen, einen Walter von der Vogelweide und vor allen den ernsten Wolfram von Eschenbach, der auf der Wartburg den »Parzival« dichtete und von Hermann Anregung und Stoff zum »Willehalm« erhielt. Es sind die Minnesänger, die, wie die Sage erzählt, an dem »Sängerkrieg auf der Wartburg« beteiligt waren. Das waren hohe Zeiten. Da rauschten die Harfen in Hof und Saal, da erklangen süße Minnelieder, da hallte Palast und Saal von frohen Festen wider.

Den Vorgänger des jetzigen Schirmherrn der Burg, den Großherzog Karl Alexander, hatte es schon als Jüngling tief betrübt, daß das Schloß seiner ruhmvollen Ahnen, diese von der Sage so blütenreich ausgeschmückte Stätte, die mit ihren weihevollen Erinnerungen so eng mit den bedeutendsten Perioden unserer deutschen Kulturgeschichte verbunden ist, teils schon dem Verfalle preisgegeben, teils von unverzeihlichster Geschmacklosigkeit entstellt war. Ein Denkmal von so hoher geschichtlicher Bedeutung und poetischer Weihe zu erhalten, erschien dem patriotischen und kunstsinnigen Fürsten eine vaterländische Pflicht. So faßte er denn den Entschluß, »die Wartburg möglichst treu in ihrer früheren Gestalt wiederherzustellen, damit sie ein Bild gebe zunächst von ihrer Glanzperiode im 12. Jahrhundert als Sitz mächtiger, kunstliebender Landgrafen und als Kampfplatz der großen deutschen Dichter des Mittelalters, und dann später im Anfange des 16. Jahrhunderts als Asyl Dr. Martin Luthers und als die Stelle, von der der große Glaubenskampf ausging«. Eine große und schöne, aber auch eine schwere Aufgabe. Doch im Verein mit ebenso begeisterten wie kunstverständigen Beratern und ebenso eifrigen wie genialen Künstlern wurden alle Schwierigkeiten überwunden. Und wie meisterhaft wurde das Werk, das im Jahre 1847 unter der Oberleitung des Hofbaurats H. v. Ritgen aus Darmstadt in Angriff genommen worden war, durchgeführt! Das noch Vorhandene wurde pietätvoll erhalten, das Verfallene ließ man in seiner Urgestalt neu erstehen und das schon Erstandene durch den Zauber der Kunst verklären. So steht die Wartburg wieder da in altem Glanze, ein hellstrahlend Bild, aus dem Dunkel der Vergangenheit hervorgezaubert, ein wahres Kunstwerk.

Da steht sie wieder, wie einst, in Vorburg und Hofburg geteilt. Von der zinnengekrönten Bastei führt der Weg über die Zugbrücke durch das alte, dunkle Torgewölbe in den Hof der Vorburg, die mit dem Ritterhaus in Stil und Einrichtung des sechzehnten Jahrhunderts erhalten ist. Dort laufen links und rechts die Verteidigungsgänge (Letzen) den Hof entlang. Durch die Torhalle, welche mit der gleichfalls neuerstandenen Dirnitz und Kemenate die Vorburg abschließt, gelangt man in den inneren Burghof. Dort erhebt sich wieder, von Grund auf neu errichtet, der Hauptturm oder Bergfried, ein weithin leuchtendes, vergoldetes Kreuz tragend; dort am unteren Ende des Hofes hat sich der alte Turm mit den fast 3 m starken Mauern durch alle Stürme der Zeiten hindurch erhalten. Was aber steht hier für ein Prachtbau des romanischen Stils, mit herrlichen, säulengetragenen Bogenhallen geschmückt, mit Kapitälen, deren Mannigfaltigkeit und Schönheit man nicht müde wird zu bewundern? Das ist das Landgrafenhaus (Palas), wie es zur Zeit Hermanns I. gestanden. Wie schon im Anschauen des äußeren Palas die Zeit der Landgrafen lebendig vor uns aufsteigt, so lebt auch drinnen in Sälen und Hallen, in Gängen und Gemächern in treuer Wiedergabe die Vergangenheit mit allen Erinnerungen an die, welche einst dort geatmet. Von den Wänden des Landgrafenzimmers herab schaut uns aus sieben Bildern, von der Meisterhand eines Moritz v. Schwind gemalt, das Wirken der Landgrafen entgegen, wie es die Geschichte berichtet oder die poesiereiche Sage verklärt.

Im Sängersaal versetzt uns Schwinds großes Freskogemälde mitten in die Aufregung des Sängerkrieges hinein, während wir in der anstoßenden Elisabethengalerie, wo Elisabeth bei der Nachricht von dem Tode ihres Gemahls ohnmächtig niedersank, das Leben der milden Landgräfin und ihre frommen Werke in sieben Medaillonbildern verherrlicht sehen. Von hier aus treten wir in die zu ernster Andacht stimmende Burgkapelle, in der die Schwerter von Gustav Adolf und Herzog Bernhard aufbewahrt werden. Im obersten Geschoß des Landgrafenhauses aber nimmt uns der glänzende Festsaal auf, dessen Ausschmückung ganz im Sinne der mittelalterlichen Kunst die Macht und den Sieg des Christentums verherrlicht; es war ja auch die glänzendste Zeit des christlichen Rittertums, die einst den Saal entstehen und drei der Landgrafen das Kreuz nehmen und dem gelobten Lande zueilen ließ. Wie in den Ornamenten des Landgrafenhauses vorzugsweise die religiöse Anschauung des 12. und 13. Jahrhunderts ausgesprochen ist, so vergegenwärtigen die Skulpturen der Kemenate (Wohnung der Landgräfinnen) die höhere, sittliche Seite des Burglebens, welche in der Verehrung der Frauen und in der Treue der Mannen zu ihrem Fürsten, wie in dessen Treue zu den Vasallen, die schönsten Blüten getrieben hat. – Während unser Geist noch erfüllt ist von den Bildern aus der Zeit des Rittertums, schreitet unser Fuß hinüber in das untere Geschoß der Dirnitz, in den Waffen- und Rüstsaal. Wir glauben uns auf einmal in den Schranken eines Turniers zu befinden: von allen Seiten starren uns geharnischte Ritter zu Roß und zu Fuß, Lanzen, Speere und gewaltige Schwerter, Panzerhemden und Helme entgegen. Die meisten Rüstungen stammen indessen aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts, aus jener Zeit, deren geistiges Ringen uns lebhaft vor Augen tritt in den Räumen des Ritterhauses, die der Erinnerung an Luther und den großen Glaubenskampf geweiht sind. Mit tiefer Ergriffenheit treten wir in das kleine, in rührender Einfachheit erhaltene Stübchen, wo der große Mann gerungen und gebetet und die Schätze des göttlichen Wortes in kräftiger Muttersprache ans Licht gefördert hat. Alles, was wir hier sehen, mahnt uns an ihn und sein großes Werk. Dem Andenken an diese Zeit dienen auch die reicher ausgestatteten Reformationszimmer, das Pirkheimerstübchen und vor allem die kräftigen Sprüche an der Wand des Ganges.

Wem so auf der Wartburg die Erinnerung an die gewaltigsten Ereignisse unserer deutschen Vergangenheit wachgerufen, wessen Augen durch die herrlichsten Kunstschöpfungen entzückt worden, und wer zugleich hier oben den schönsten Naturgenuß in sich aufgenommen, der weiß, warum die Wartburg mit geheimnisvollem Zauber die deutschen Herzen zu sich zieht. Mit dem Gefühle dankbarer Erhebung verläßt er die geweihte Stätte, und ihm ist, als sei ein Teil der alten Kraft und des idealen Sinnes, den die Wartburg predigt, auf ihn übergegangen.

Von C. Kühn. Aus: Thüringen in Wort und Bild. Berlin 1900, Julius Klinkhardt.

a) Ruhlas Gewerbtätigkeit.

Die ersten Nachrichten von den Ruhlaer Industrien reichen hinein in den Sagenkreis des 11. und 12. Jahrhunderts. Ein Ruhlaer Waffenschmied war es, der Ludwig II. zum »Eisernen Landgrafen« hartschmiedete.

Es steht wohl außer Zweifel, daß die umliegenden Berge eine für damals reichliche Ausbeute an Eisenerz geboten haben. Die massenhaft bei den späteren Mahlmühlen und Schleifwerken gefundenen Eisenschlacken dürften darauf hinweisen, daß an Stelle dieser Mühlen einst Eisenhütten gestanden haben.

Mit dem Aufhören des Faustrechts und dem Ende des Raubritterhandwerkes wendeten sich die Waffenschmiede der Messerfabrikation zu.

Genaue Nachrichten über diesen Industriezweig sind schon aus dem Jahre 1519 vorhanden, und 1656 erlangen die Ruhlaer Messerschmiede das Innungsrecht. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts werden jährlich für 120 000 Taler Messer und Hiebwaffen aus Ruhla ausgeführt, dagegen 1747 nur noch für 40 000 Taler. Während zweier Jahrhunderte hat die Messerfabrikation Ruhlas Bevölkerung ausreichenden Lebensunterhalt gewährt. In den Jahren 1747-1750 wanderten an 500 Messerschmiede aus Ruhla aus nach Neustadt-Eberswalde, wo Friedrich der Große eine Messer- und Stahlwarenfabrik gegründet hatte. Da der preußische König infolgedessen die Einfuhr der Ruhlaer Fabrikate in seinem Lande verbot, so war der Rückgang dieser Industrie und ihr nahes Ende gewiß.

Aber der Ruhlaer ist erfinderisch. Zur Zeit des Siebenjährigen Krieges erfand Christoph Wagner die messingenen krummen Kämme. Diese und andere Artikel, wie Schnallen, Feilen, Bohrer, Schusterwerkzeuge und besonders Pfeifenbeschläge, boten bald neue und lohnende Arbeit. Um dieselbe Zeit führten findige Köpfe die im Eisenacher Oberlande aus Masernholz ins Grobe geschnitzten Pfeifenköpfe in Ruhla ein, bearbeiteten sie künstlerisch fein und beschlugen sie mit Kupfer und Messing.

Wieder andere, wie Hartmann, verschrieben rohe Meerschaumköpfe und ließen sie in bessere Formen bringen. Der Krieg (1756 bis 1763) begünstigte den Verbrauch dieser Artikel, sodaß große Mengen davon nach Leipzig und Frankfurt a. O. zur Messe gingen.

In diese günstige Zeit fällt auch die Gründung eines der größten Pfeifengeschäfte Ruhlas, der Firma Gebrüder Ziegler. Noch heute beschäftigen die gegenwärtigen Leiter, direkte Nachkommen des Gründers, die Herren Kommerzienrat P. Ziegler und Arthur Ziegler, einige Hundert Arbeiter in und außer der Fabrik in Meerschaum- und Holzpfeifen, namentlich Bruyerepfeifen.

Zu hoher Blüte gelangte Ruhlas Pfeifenindustrie erst seit 1750 durch die Erfindung des unechten Meerschaums durch Johann Christian Dreyß. Hier sei bemerkt, daß die erste Sorte des unechten Meerschaums aus den Abfällen des echten hergestellt wird; aus den weiteren Abfällen der ersten Qualität gewinnt man die zweite und dritte Sorte der sogenannten Masse. Obwohl die Nachfrage nach echten Meerschaumpfeifenköpfen in keinem Vergleich steht zu der vor 40 und mehr Jahren, so ist doch die Verarbeitung des echten Meerschaums zu künstlerisch ausgeführten Schmucksachen in Ruhla immer noch beträchtlich Vgl. Grube, Geogr. Charakterbilder, Bd. II, S. 403: In den Meerschaumgruben bei Eski-Schehir..

Aus einer Aufstellung aus dem Jahre 1797 ist zu entnehmen, daß damals in Ruhla beschäftigt wurden: 500 Messerschmiede, 25 Feilenhauer, 14 Schlosser, 25 Messing-Kammacher, 6 Elfenbein-Kammacher, 282 Pfeifenarbeiter, 255 Pfeifenkopf-Beschläger, Versilberer und Deckelstecher, 12 Rohrdrechsler und 9 Frachtfuhrleute.

Ein volles Jahrhundert hat die Pfeifenindustrie der Ruhlaer Bevölkerung gute Einnahmen gebracht und einigen Unternehmern zu Wohlstand und Reichtum verholfen.

Leider geht dieser Industriezweig seit 30 Jahren zurück. Die Ursache dieser Erscheinung dürfte vornehmlich in der starken Konkurrenz zu finden sein, die Wien und Paris besonders in den echten Meerschaum- und Bernsteinfabrikaten machen.

Noch gelingt es der tapferen und erfinderischen Tätigkeit der Ruhlaer Fabrikanten und Arbeiter, für die Fabrikate des unechten Meerschaums, wie für Holz- und Hornpfeifen guten Absatz nach allen Teilen der Erde zu finden und der Konkurrenz von Wien, Prag, Paris und Holland zu begegnen. Die gefällige Form und die schöne Ausstattung der Ruhlaer Pfeifen, namentlich auch der unechten Meerschaumköpfe, die sowohl rein weiß, wie auch kalziniert (in Öl und Wachs bunt gesotten), von dem Laien kaum von den echten zu unterscheiden sind, üben noch immer ihren Reiz auf den Liebhaber und Kenner aus.

Doch ist und bleibt das Pfeifengeschäft gegen früher nur wenig lohnend, und es bedarf der angestrengtesten Tätigkeit und der Einstellung mechanischer Hilfskräfte, um durch Herstellung großer Massen die Pfeifenindustrie über Wasser zu halten. Mit der Erzeugung der Pfeifen gehen Hand in Hand die Beschlägerei, die Schlauch-, Etuis- und Kartonnagegeschäfte.

Nächstdem verdienen noch einige andere Fabriken der Erwähnung, die sich mit Herstellung von Glühlampenfassungen für elektrische Beleuchtung, Geldbörsenbügeln, Geldtaschenverschlüssen, Musterklammern, Aufhängeösen, Briefsiegelkrampen, Pfeffermühlengehäusen, Beschlägen für Tintenfässer, Pfeffer- und Salzstreuer, Kindertrompeten u. a. kleinen Artikeln beschäftigen. Auch einer Furnierschneiderei und einer Knopffabrik sei hier gedacht. Zwei Firmen haben sich zu einem Weltruf emporgearbeitet. Die eine ist die von Thiel & Bardenheuer, deren Spezialität die Herstellung von Lampenbrennern ist. Sieben Millionen Brenner in 100 verschiedenen Sorten gehen jährlich von hier aus in alle Länder Europas, besonders aber nach Rußland. Die andere jüngere, aber weit größere Firma ist die Metallwarenfabrik der Gebrüder Thiel, die einschließlich der Heimarbeit gegen 1200 Menschen lohnenden Verdienst gibt. Sie fertigt vor allem Kinderuhren, Bieruhren und billige Taschenuhren (»Thielsche Watches« zum Preise von drei Mark im Einzelverkauf), auch die dazu gehörigen versilberten und vergoldeten Ketten.

Wir gedenken noch der Tatsache, daß aus Ruhla die Anregung zur Gründung einer ganzen Reihe von Fabriken in der Nähe Ruhlas mit gleichen oder ähnlichen Artikeln hervorgegangen ist.

Wir nennen als solche die Portemonnaiebügelfabriken in Marienthal, Salzungen, Liebenstein, Barchfeld und Steinbach, in denen zurzeit wohl 1500 Arbeiter ihr Brot finden. Gewiß ein Segen für die mit irdischen Gütern wenig gesegnete Bevölkerung der genannten Ortschaften des Thüringer Landes.

b) Lauscha und seine Glasindustrie.

Wenn das Weihnachtsfest herannaht und jedermann darauf sinnt, womit er an diesem Feste seine Lieben beschenken kann, da ist es auch eine Hauptsorge der Eltern, den Weihnachtsbaum möglichst glanzvoll herzurichten; denn trotz aller andern Geschenke macht auf das Gemüt der Kleinen nichts einen so tiefen Eindruck, als der Tannenbaum in seinem Lichterglanz. Wir Deutsche haben uns an diese Sitte so sehr gewöhnt, daß wir uns ein Weihnachtsfest ohne Christbaum gar nicht mehr denken können. Wo nur immer Deutsche wohnen, und sei es im fernsten Winkel der Erde, da strahlt auch am Weihnachtsfeste der Christbaum.

Den Lichterglanz noch mehr zu heben, – daß »kein Baum im Walde glitzert so« – verwenden wir zur Ausschmückung des Baumes die verschiedenartigsten Artikel von Glas, die uns als Eiszapfen, als Kugeln, als Früchte und Figuren in allen erdenklichen Formen und Farben von geschickten Glaskünstlern für billiges Geld zur Verfügung gestellt werden. Das Glas, das wir von der Fensterscheibe und der Flasche und dem Trinkbecher her als spröde und zerbrechlich kennen, ist hier zu den feinsten Sachen und Sächelchen geformt, und man wundert sich schier, wie das möglich ist.

Willst du über diese Glasindustrie etwas mehr erfahren, so begleite mich auf einem Gange durch Lauscha, ein Dorf hoch oben im Thüringer Wald, im Volksmund schlechthin »die Lausche« genannt. Hier in Lauscha wurde der Christbaumschmuck von Glas zuerst angefertigt, und wenn das jetzt auch in den umliegenden Orten, als Ernstthal, Igelshieb mit Neuhaus, Steinheid u. a. geschieht, so ist Lauscha noch immer der Hauptort seiner Herstellung.

Am bequemsten erreichen wir den Ort, wenn wir mit der Eisenbahn über Sonneberg reisen, denn Lauscha ist Endstation der Bahnlinie Coburg–Sonnebergthal ins Gebirge hinein. Immer enger rücken die Berge zusammen; höher und höher klimmt die Bahn empor, insbesondere im letzten Teile vor Lauscha selbst. Den Lauschabach, einen Zufluß der Steinach, entlang streckt sich der Ort Lauscha in einer Länge von 3 km dahin, da das enge Tal keine Ausdehnung in die Breite gestattet, und gabelt sich in der oberen Hälfte in zwei Teile, weil hier zwei Täler zusammenfließen. Die Nordenden des Ortes sind nur 1 km vom Rennsteig entfernt und liegen 720 m über dem Meeresspiegel, also in einer Höhenlage, wo der Ackerbau nicht mehr lohnt. Deshalb sieht man auch nur wenig Feld an den Abhängen, und dieses wenige ist meist mit Kartoffeln, nur zur Abwechslung mit etwas Sommerfrucht bestanden. Ohnedies sind die Abhänge so steil, daß der Pflug wenig gebraucht werden kann. Die Mittel zur Unterhaltung der zahlreichen Bevölkerung von nahezu 5000 Seelen liefert eben die Glasindustrie.

In der Mitte des Dorfes, da, wo die beiden Täler zusammentreffen, steht heute noch die nunmehr 300 Jahre alte Glashütte, welcher der Ort seine Entstehung verdankt. Der Eintritt wird uns bereitwillig gestattet, und so treten wir ein und schauen der Arbeit zu.

Vor uns erblicken wir den Schmelzofen, einem großen Backofen ähnlich, aus Sandstein und feuerfestem Ton aufgebaut. Seine Wände zeigen Öffnungen, die mit angelehnten Platten notdürftig verschlossen sind; zwischen den Spalten schlägt die Flamme heraus. Wir lassen uns erzählen, daß das Glas in der Hauptsache aus Quarzsand (Kieselerde) hergestellt wird. Damit die Masse schmilzt und das Glas weicher wird, setzt man irgendein Salz zu. Das beste ist Pottasche, oder auch Soda oder reines Natron. Um aber eine bestimmte Farbe zu erzielen, muß der Glasmacher noch einen bestimmten Stoff beimengen, jedoch nicht so, daß er zu blauem Glas einen blauen Farbstoff, zu grünem Glas einen grünen nähme. Diese Farbstoffe, der Glühhitze ausgesetzt, geben nicht dieselbe Farbe wieder. Um z. B. grünes Glas zu erhalten, muß Kupferoxyd (Kupferasche) beigemengt werden, zu blauem Glase nimmt man Kobalt, zu gelbem aber Birkenholzkohle, zu rubinrotem dagegen echtes Gold, zu einer Abart davon Eisenoxyd, zu kristallhellem Kalk oder Gips, zu milchweißem Knochenmehl, zu milchweißem Emailleglas gar Arsenik. Alles muß im richtigen Verhältnis gemengt werden; ein Fehlgriff könnte leicht ein unbrauchbares Gemenge geben.

Das Schmelzen des Glases erfordert einen hohen Hitzegrad. Je höher dieser ist, desto rascher schmilzt und desto besser wird das Glas. Der größte Hitzegrad ist nun gegenwärtig durch die Stein- und Braunkohle zu erreichen. Um diese aber hierzu verwenden zu können, muß der Ofen eine besondere Einrichtung haben, und so sind hier einige neue Glashütten entstanden mit Kohlenfeuerung. Die Dorfhütte hat aber noch Holzfeuerung, da ihr nach altem Rechte eine bestimmte Menge Holz zu billigem Preise geliefert werden muß. Damit nun auch aus dem Fichtenholz ein möglichst hoher Hitzegrad erzielt wird, so wird es vorher auf einer Vorrichtung nochmals besonders getrocknet.

Wenn der Glasmacher meint, daß die Glasmasse lauter genug sei, so hebt er an einer der Seitenöffnungen den Verschluß weg und entnimmt eine Probe, und wir haben jetzt auch Gelegenheit, einen Blick in das Innere des Ofens zu werfen. Wir sehen da hinter jeder Öffnung einen Schmelztiegel oder Schmelztopf stehen, wohl ½ m im Geviert und ebenso tief, vom Feuer umspielt. Der Glastopf ist aus feuerfestem Ton hergestellt, mit ziemlich starken Wänden, da die schwere Glasmasse einen großen Druck ausübt. – Der prüfende Blick des Glasmachers erkennt, wann die Masse genügend geschmolzen ist und die Verarbeitung beginnen kann. Gebrauchsgegenstände will er nicht machen, höchstens einen Krug oder eine Flasche zum eigenen Gebrauch. Alle Erzeugnisse dienen der Spielwarenindustrie. – Seine Werkzeuge sind höchst einfach. Die Hauptwerkzeuge sind ein etwa 1½ m langer, runder, hohler Eisenstab, Pfeife genannt, und ein gleichlanger, massiver. – Diesen Stab taucht er in die Glasmasse ein, von welcher ein kleiner Teil daran hängen bleibt. Durch mehrmaliges Eintauchen hat sich schließlich ein mehrere Pfund haltender Klumpen angehängt, gerade so viel, als der Glasarbeiter zu seinem Vorhaben für nötig hält. Dieser Klumpen wird mehrmals abgekühlt und wieder durchgeglüht, auch inzwischen auf einer Eisenplatte durch Umwälzen zusammengedrückt; denn es dürfen keine Luftbläschen dazwischen bleiben; alles soll lauter und rein sein. Gröbere Unreinigkeiten werden mit einer Zange entfernt, und wir bemerken dabei, daß sich die warme Glasmasse behandeln läßt wie warmes Pech oder Siegellack. Da wir gar so aufmerksam zuschauen, ist ein anderer Arbeiter bereit, uns zu zeigen, wie es möglich ist, einen Märbel (eine massive Kugel) herzustellen, der eine Figur oder auch Blumen in sich schließt. Ihm ist das ein Leichtes. Den einzuschließenden Gegenstand (aus unverkennbarem Stoffe) drückt er in die nötige Glasmasse ein und umwickelt ihn zu einem Ballen, etwa wie man einen Stein in einen Schneeballen einpacken könnte. Nur die Abrundung macht etwas Schwierigkeit. Hierzu bedient er sich einer Art Schere, an deren einem Ende eine Halbkugelform angebracht ist. Indem nun der sitzende Arbeiter auf seinen Oberschenkeln die Eisenstange hin- und herwälzt und dabei an die wieder flüssig gemachte Glasmasse die Schere anhält, wird dadurch die Glaskugel abgedreht.

Inzwischen hat nun unser erster Arbeiter seinen Glasklumpen fertiggestellt, daß er verarbeitet werden kann. Sein Gehilfe setzt oder hängt am untern Ende ebenfalls einen Eisenstab an und läuft nun, die Glasmasse auseinander und hinter sich herziehend, 10, 20, ja 30 m weit fort, zuweilen gar um einen Pfahl herum und wieder ein gutes Stück zurück. Hat dabei der Arbeiter durch seine Eisenpfeife mit dem Munde fortwährend Luft nachgeblasen, so ist eine lange Glasröhre entstanden; bläst er dagegen nicht, so erhält er einen massiven Glasstengel. Hat das Produkt Biegungen erhalten, so kommt das nicht in Betracht, weil es ja weiter verarbeitet wird. Kommt es aber darauf an, schnurgerade und gleichmäßig starke Röhren zu erhalten, wie sie zum Thermometer, Barometer, Wasserstandsrohr an der Dampfmaschine u. dgl. gebraucht werden, so werden behutsam nur kurze Stücke gezogen. Ist die Röhre erkaltet, was sehr rasch geschieht, so wird sie in Stücke zerbrochen (1-1½ m lang) und nach Gewicht an die Fabrikanten der Spielwaren verkauft.

Wir folgen einem solchen, der eben mit einem Bund Röhren vorübergeht, in seine Wohnung und sehen hier im kleinen, was uns die Hütte im großen zeigte. Der Schmelzapparat wird durch eine kleine, offene Lampe dargestellt, die früher mit Lein- und Rüböl, mit Talg, später mit Paraffin gespeist wurde. Besser ist die jetzige Einrichtung mit Leuchtgas. Um eine größere Hitze zu erzielen, wird, wie beim Lötrohr, eine Stichflamme erzeugt, wozu unter dem Arbeitstisch ein kleiner Schmiedeblasebalg angebracht ist, welcher mit dem Fuße gezogen wird. Die Glasröhre wird der Stichflamme nahe und nach und nach ganz in diese hinein gebracht. Wollte man sie unvermittelt hineinhalten, so würde sie zerspringen und unbrauchbar werden. Bald ist sie an der betreffenden Stelle so weich geworden, daß sie gebogen, ausgedehnt, zusammengeschoben oder durch Hineinblasen ausgeweitet werden kann. Alle aus Hohlglas verfertigten Gegenstände werden durch Hineinblasen hergestellt, wie das spielende Kind mit einem Röhrchen die Seifenblasen erzeugt. Deshalb werden alle diese Glaswarenfabrikanten als Glasbläser, die in der Hütte dagegen als Glasmacher bezeichnet. Um aber bequem aufblasen zu können, muß das Rohr vorher etwas zugerichtet werden. Am oberen Ende, wo es in den Mund genommen wird, wird es bedeutend verengt, am untern Ende aber ganz zu- und abgeschmolzen. Dies geschieht dadurch, daß man es zusammenbraten läßt und durch Wegziehen überflüssiger Teile abrundet. Diese Vorarbeit erfordert schon eine bedeutende Geschicklichkeit; der Glasbläser betrachtet das geschickte »den Spieß wegziehen« als Grundbedingung aller späteren Arbeit. Manche Dinge, z. B. Nüsse, Menschenköpfe, werden in Formen geblasen, jedoch nur solche, die keine bedeutenden Erhöhungen und Vertiefungen haben; andernfalls würden sie sich nicht gut aus der Form loslösen. Auch erfordert das Nehmen und Weglegen der Form etwas Zeit; deshalb werden die meisten Sachen, zumal die schwierigen, ganz frei auf- und ausgeblasen. Beobachten wir z. B. die Herstellung eines Hirsches, so werden, nachdem der Körper durch Biegen die richtige Form erhalten hat, die Beine, die Ohren, das Geweih herausgezogen. Wo es nicht zulangt, wird ein neuer Stengel angesetzt.

Eine große Mannigfaltigkeit wird erzielt durch Farbenspiel. Schon in der Glashütte hat das Glas verschiedene Farben erhalten, welche nun noch durch Bemalen und Lackieren auf alle mögliche Weise ergänzt werden. Manche Gegenstände sollen matt, andere hellglänzend, manche überzuckert, andere glatt, die verschiedenen Früchte ihrer Naturfarbe entsprechend recht duftig erscheinen. Christbaumschmuck soll den Lichterglanz zurückstrahlen und wird deshalb meist von innen verspiegelt. Dieses geschah früher und geschieht teilweise jetzt noch durch Bleifolie, zu welchem Zwecke das eine Ende des Gegenstandes in flüssiges Blei eingetaucht und dieses durch vorsichtiges Saugen mit dem Munde am andern Ende eingezogen wurde. Heute erreicht man denselben Zweck rascher auf kaltem Wege durch Einschütten von aufgelöstem Silber, dem noch einige, den Niederschlag bewirkende Stoffe (Salmiak, Natron) beigefügt werden.

Alle diese Spielwaren werden in den Wohnungen angefertigt, und so bildet fast jedes Haus eine kleine Fabrik für sich. Gar vielmal müssen die Gegenstände durch die Hände wandern, bis sie zum Versand fertiggestellt sind, und es hat jeder im Hause dabei eine bestimmte Arbeit zu verrichten, zu der er gerade am besten geeignet ist. Auch die Kinder müssen den Eltern hilfreich zur Seite stehen, zumal in der Zeit, da die meisten Bestellungen einlaufen. Da bewegen sich die kleinen Händchen flink beim Eintauchen und Überstreuen, beim Abschneiden und wieder Anreihen und Anleimen und Zusammensetzen, und sie arbeiten sich müde an den Sachen, die in der Ferne den Christbaum schmücken werden. Aber die Kleinen schaffen unverdrossen weiter; sehen sie doch die ob der vielen Arbeit so fröhlichen Mienen der Eltern, welche ihnen hin und wieder andeuten, daß das Christkind auch bei ihnen einkehren wird.

Außer Christbaumschmuck werden nun auch noch andere verwandte Artikel in Lauscha angefertigt, so z. B. Perlen und Glasschmelz zum Besatz der Damenkleider, Augen für Puppen, für ausgestopfte Tiere und für Menschen, Glasblumen, Zigarrenspitzen usw. Unter den Glasperlen nehmen besonders die Fisch- oder Wachsperlen eine hervorragende Stelle ein. Ihr Inneres ist mit »Silber« belegt, das von Fischschuppen abgelöst ist. – Die »Menschenaugen« können ja das verlorene Auge nicht ersetzen, aber sie geben dem entstellten Antlitz das normale Aussehen wieder, zumal sie dem gesunden Auge so täuschend nachgeahmt werden, daß kaum ein Unterschied zu merken ist. Ferner läßt sich das Glas zu haarfeinen Fäden ausziehen, welche dann wieder mannigfache Verwendung finden. Soll solches Glashaar hergestellt werden, so bedient sich der »Glasspinner« hierzu eines leichten Rades von 1-1½ m Durchmesser. Auf dem Rande desselben heftet er den Glasfaden an, und indem nun das Rad sich umdreht, zieht es einen Glasfaden ab, der desto feiner wird, je rascher sich das Rad dreht. In kurzer Zeit hat sich der Rand des Rades mit einer dicken Lage Glasfäden bedeckt, welche leicht abgehoben werden können. Sie gleichen gehecheltem Flachs. Ja, ein solcher feiner Faden kann trotzdem noch aus einer doppelten Lage von Glas bestehen. Das wird dadurch erreicht, daß der Glasspinner vorher zwei Glasstengel der Länge nach aneinander schmolz und dann abspann. Hatte das Glas verschiedenen Härtegrad, so zieht es sich bei der Abkühlung auch ungleichmäßig zusammen. Deshalb krümmt sich der Faden, und so entsteht elastische Glaswolle oder eine Glaslocke. – Das Glashaar wird verwendet zu Flügeln für Engel, Vögel, Schmetterlinge usw. Es wird auch verflochten zu Broschen, Krawatten und Geweben. Zu letzteren hat sich der Fabrikant einen Webstuhl im kleinen eingerichtet. Doch wird dann als »Zettel« gewöhnlicher Garnfaden und nur als Einschlag Glashaar genommen. Auf diese Weise lassen sich größere Gewebe herstellen; ja, ein Gesangverein hat sich sogar eine Fahne aus solchem Glasgewebe anfertigen lassen, die stets die Bewunderung der Fremden erregt.

Erwähnt sei auch, daß Lauscha zwei Porzellanmalereien besitzt, in denen auf Porzellanplatten wahre Kunstwerke – meist Porträts – hingezaubert werden. Ihre Erzeugnisse sind ebenfalls weltbekannt.

c) Geschichte der Sonneberger Industrie.

Die Anfänge seiner Industrie verdankt Sonneberg der Sage nach reisenden Nürnberger Kaufleuten, die den Wetzsteinbruch auf dem östlich des Ortes gelegenen Stadtberge entdeckt, die Bewohner Sonnebergs zur Wetzsteinindustrie angehalten und dann den Vertrieb der Steine übernommen hätten. Die Fabrikation der Wetzsteine, die sich sehr bald eines Weltrufes erfreuten, hob sich mehr und mehr, und die biederen Waldbewohner gelangten in immer engeren Verkehr mit den Bürgern der alten Reichsstadt. Infolge des Holzreichtums des Thüringer Waldes kamen die »Steinmacher« bald auch auf ein zweites Arbeitsfeld, die Holzwarenindustrie. Es ist nicht unmöglich, daß den Anlaß hierzu ebenfalls die Nürnberger gegeben haben, um so mehr, als wir wissen, daß bereits um die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts in Nürnberg ein Gewerk der Holzschnitzer blühte. Die Früchte der neuen Industrie, die, wie die Sage berichtet, anfänglich nur in Stiefelknechten, Tellern, Schüsseln, Löffeln usw. bestanden, wurden selbstverständlich auch von den Nürnberger Kaufleuten in den Handel gebracht. Nur äußerst selten versuchten die »Schnitzer« selbst, auf dem Weg des Hausierens ihre Erzeugnisse umzusetzen.

Während der Zeit der Reformation entwickelte sich im oberen Tale der Röthen auch die Schiefertafel- und Griffelindustrie, hervorgerufen durch die verbesserten Schulverhältnisse.

Als nämlich die Reformation in Thüringen Fuß gefaßt hatte und sogenannte deutsche Schulen in jedem Städtchen eingerichtet worden waren, entstand Nachfrage nach dem billigsten Schreibmaterial. Diesem Bedürfnis konnte in ganz Europa kein Ort besser entsprechen, als das Meininger Oberland, zunächst das Städtlein Sonneberg, dessen dünnspaltiger Schiefer im Röthentale und Schieferstein am Stadtberg vorerst ein genügendes Schreibmaterial lieferte. Die damaligen Schiefertafeln bestanden bloß aus länglich viereckigen, behauenen Schieferstücken und waren nicht umrahmt. So trat denn zuerst von Sonneberg aus das »steinerne Papier« als ein wahrer Volksbeglücker seinen Weg in alle deutschen Schulen, nach und nach in alle Weltteile an. Kein praktisches Volkslehrmittel in der Welt, das durch seinen geringen Kaufpreis so volkstümlich geworden ist, hat so ruhig, sicher und dauernd Epoche gemacht, wie die Schiefertafel und der Griffel. Kein zweites Hilfsmittel hat der Lehre Luthers fortwährend solchen Vorschub geleistet wie der Griffel und die Schiefertafel. So belohnte dies Zwillingspaar seinen Urheber, die Reformation. Die Wetzsteinfabrikation bestand natürlich fort. Aus der Holzwarenindustrie, die bisher nur allerhand Hausrat erzeugte, gingen um diese Zeit die Holzspielwaren hervor, die gleichfalls als »Nürnberger Waren« auf den Markt kamen. Zunächst bestanden sie wohl nur in »Klappern«, »Schnurren« und »Pfeufen«. Mit der Ausdehnung des Absatzgebietes steigerten sich jedoch bald auch die Ansprüche, die an die Holzwaren in bezug auf Aussehen und gefällige Form gestellt wurden. Deshalb begann man ungefähr zwei Jahrzehnte vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, die Schachteln und Koffer, Salzmesten, Mehlkübel und Nähpultchen mit Leimfarben bunt zu bemalen. Es entstand ein neuer Industriezweig, die Wismutmalerei, die Sonneberg ebenfalls Nürnberg verdankt. Rasch wurde die Wismutmalerei zum bedeutendsten Gewerbe in Sonneberg. Neben den »Weißmachern«, welche die Waren roh aus dem Holz schnitzten, bildete sich eine Gewerkschaft der »Maler«. Diese bemalten die Erzeugnisse der Weißmacher mit allerlei Zierat, Figuren und Blumen und setzten wohl auch einen Bibelvers oder einen selbstgedichteten kräftigen Reim darunter.

Dieser Periode der Entwickelung der Sonneberger Industrie folgte nun, hervorgerufen durch den Dreißigjährigen Krieg, eine Zeit des Rückschlags. Nürnbergs ausgedehnter Handel war lahmgelegt worden, und als endlich der ersehnte Friede in die erschöpften Länder einzog, ließen die »Kipper und Wipper« mit ihrer Münzverschlechterung den Handel noch lange nicht wieder zu Kräften kommen. »Es ist aber kein Übel so groß, daß nichts Gutes daraus entspringe.« Als im 17. Jahrhundert die Nürnberger der Geldverhältnisse halber mit so ordinären Waren, wie sie damals in Sonneberg angefertigt wurden, keinen Großhandel mehr treiben konnten, sahen sich die Meininger Oberländer genötigt, sich dem Verschleiß ihrer Waren selbst zu unterziehen. Durch ihren Verkehr mit den Nürnbergern hatten sie im Laufe der Zeit sich mannigfache geschäftsmännische Kenntnisse angeeignet, auch waren sie durch die »deutsche Schule«, welche im Jahre 1585 in Sonneberg errichtet worden war, im Lesen, Rechnen und Schreiben ziemlich bewandert, sodaß sie neben den Nürnbergern mit ihren Wetzsteinen und Holzwaren die Messen und Märkte besuchen konnten. Trotz der Geldnot fanden sie zufriedenstellenden Absatz. So wurden diese von der Not zum Reisen gezwungenen Wismutmaler und Steinmacher die Pfadfinder des Sonneberger Handels. Hauptsächlich waren es die Messen zu Frankfurt a. M., die von ihnen besucht wurden. Dort waren sie auch bald, wie die Nürnberger, fast von aller Zoll- und Geleitsabgabe befreit und hatten nur einige geringe selbstgefertigte Fabrikate dafür abzugeben. Obwohl sich nun die Sonneberger Kaufleute, die sich allmählich aus den Wismutmalern herauskristallisierten, mehr und mehr von den Nürnbergern unabhängig zu machen suchten, brachten sie ihre Spielwaren, »buntfarbig bemalt und g'spaßig anzuschauen«, überall als »Nürnberger« auf den Markt; denn Sonneberg kannte niemand, und Nürnberg hatte einmal den guten Klang. Dabei genossen die Sonneberger da, wo sie als Nürnberger angesehen wurden, weit größere Achtung und ließen sich diese auch gern zollen.

Aus dem Meßhandel entwickelte sich allmählich der Kommissionshandel, und zwar wird ein Holländer, ein gewisser Herr von Hütt, genannt, welcher dazu am Anfang des 18. Jahrhunderts die Veranlassung gegeben haben soll. Viele Sonneberger Kaufleute legten im Auslande ihre Verkaufsstellen an und eröffneten eine Reihe günstiger Absatzwege. Was damals alles verfertigt und wohin es versendet wurde, gibt ein Bericht vom Jahre 1735 an: »Nebst dem Ruß, womit ein großes Commercium getrieben, finden hier Spiegel, Schiefertafeln und Schieferbüchlein, welch letztere durch die ganze Welt, besonders nach West- und Ostindien gehen, Kisten, Schachteln, Spiegelrahmen, von denen ganze Kisten nach Nürnberg geliefert werden, Brieftaschen, Kammfutterale, messingene Nägel, Handknöpfchen, Bleistifte, Wandleuchter, Tabuletten, Wasserspritzen, Würzladen, Schränkchen, Salz- und Mehlfässer, Tabakspfeifenfutterale, Bierstutzen, Schüsseln, Teller, Eß- und Kochlöffel, Schreibzeuge, Zuckerbüchsen und allerhand Kinderwaren, als Nähpultchen, Coffrigen, Degen, Pistolen, Flinten, Pfeufen, Geigen, Kegelspiele, Nußbeißer, Klapper, Guckguck, Schnurren, Pfennigpfeufen u. dgl. m. ihren Vertrieb, zu dem Ende sind gewisse Magazine und Packhäuser angelegt, worin alle diese Waren, jedes nach seiner Art rangiert wird, welches wegen der mancherlei buntfarbigen Vermischung eine charmante Veränderung macht und artig in die Augen fällt; mit allen diesen Waren wird von hier aus nach Holland und England, nach Dänemark, Schweden, Norwegen, Moskau, Astrachan und Archangel, nach Österreich-Ungarn und Siebenbürgen, nach Nürnberg, Prag und München, nach Frankfurt a. M., Straßburg, Leipzig, Magdeburg, Braunschweig, Hamburg, Lübeck, Breslau und Königsberg ein unaussprechlicher Handel getrieben und daraus sowohl zu der Handelsleute selbsteigener, als zu der gesamten Bürgerschaft und benachbarter Dorfschaften Aufnahme und Wohlsein ein schönes Geld gelöst und ins Land hereingebracht.« Ein Sonneberger, namens Joh. Nic. Döbrich, hatte sogar Schiffe zur See gehen, wovon eins den Namen Sonneberg führte. Nicht geringen Anteil an dieser Blüteperiode der Sonneberger Industrie hatte der spanische Erbfolgekrieg. Nürnberg, das bis dahin fast im Alleinbesitz des Flintensteinhandels war und die Steine aus Frankreich bezog, konnte von dort her eben des Krieges wegen keine mehr erhalten. Es suchte Bezugsquellen in Deutschland. Sonneberg konnte die Steine liefern und nahm auf diese Weise teil an dem einträglichen Handel, der sich auf nahezu sämtliche Heere Europas erstreckte.

Die erste Blütezeit Sonnebergs endet mit dem Beginn der französischen Revolution und der darauffolgenden langjährigen Kriege Napoleons. Der Rückgang war zu gewaltig, als daß die Sonneberger nicht auf Mittel gesonnen hätten, auf irgendwelche Weise einen Ausgleich zu schaffen. So erfanden die Wismutmaler die Kunst des »Bossierens«. Um jene Körperteile, welche aus Holz besonders schwierig oder umständlich zu schnitzen waren, leichter, minder kostspielig und doch eleganter herstellen zu können, hatte man aus Schwarzmehl und Leimwasser eine Teigmasse gebildet, aus der man beschriebene Teile auf die gewünschte Art formen konnte. Die Beschäftigung der Bossierer setzte eine gewisse Fertigkeit voraus, da sämtliche Figuren, Stück für Stück, aus freier Hand hergestellt werden mußten. »Bossieren« = »bosseln«, heißt auch soviel wie »fingern«, »mit der Hand formen«. So viele Vorteile aber die bossierten Fabrikate hatten, so viele Nachteile hatten sie auch. Bei der geringsten Feuchtigkeit, der sie ausgesetzt waren, verschimmelten sie, und mußten sie sogar übers Meer, so kamen sie äußerst selten ohne einen dicken grünen Überzug beim Besteller an. Außerdem waren die Teigwaren ein gesuchter Leckerbissen der Mäuse. Diese Übelstände zwangen die Sonneberger, ein Mittel zu erfinden, das frei von solchen Mängeln sei. Der Kaufmann Friedrich Müller war es, der im ersten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts seiner Vaterstadt die Papiermasse gab. Diese, ein Gemisch aus Papier, Leimwasser, der Masse (geschlemmter weißer, tonhaltiger Sandstein) und Schwarzmehl, besaß die gewünschten Vorzüge. Nun wurde die ganze Spielwarenindustrie eine andere. Man modellierte den herzustellenden Artikel in Ton, verfertigte mit Hilfe des Modells Schwefelformen, welche die Figur in vertiefter Arbeit enthielten und drückte einfach die Papiermasse hinein. Eine Kategorie von Arbeitern entstand, die »Drücker«. Nun nahm man vom Modell ein Dutzend Formen, gab diese einem Dutzend Drückern und erhielt in kurzer Zeit Tausende von Figuren geliefert. Jetzt erst war es möglich geworden, Massenartikel für ein billiges Geld herzustellen und ihnen ein gleichmäßiges Aussehen zu geben, wie es der Weltmarkt verlangt.

Während dieser Entwickelungszeit der Sonneberger Industrie war Napoleons Sturz und die Aufhebung der verderblichen Kontinentalsperre erfolgt. Ein Aufblühen des Handels wurde aber durch die hohen Zölle noch verhindert. Wurden doch selbst die einzelnen Bundesstaaten im eigenen Vaterlande durch Schlagbäume voneinander getrennt. In Österreich und Rußland, jenen weiten Ländern mit ihrer zahlreichen Bevölkerung, wurde mit Ausnahme von Schiefertafeln, Griffeln und Wetzsteinen die Einfuhr sämtlicher Sonneberger Fabrikate gänzlich verboten; Spanien, Portugal und die italienischen Staaten folgten diesem Beispiele nach, und Frankreich belastete die meisten Waren mit so hohen Eingangszöllen, daß deren Verbrauch sich notwendigerweise vermindern mußte. Deshalb bahnte man Ende der zwanziger Jahre den Absatz über das Meer an, der denn auch in dem Maße gelang, daß schon 1826 die Ausfuhr auf 18 000 Zentner stieg.

Vorteilhaft wirkte auch der 1833 ins Leben gerufene deutsche Zollverein auf den Sonneberger Handel. Jedoch bei all diesen nun günstigen äußeren Umständen konnte sich der Handel in der gewonnenen Ausdehnung nicht halten oder gar steigern, wenn sich nicht auch die Gewerbtätigkeit beständig fortschreitend entwickelte. Es wichen deshalb manche geringe, keines großartigen Betriebs fähige Industriezweige anderen, besser lohnenden. Die Anfertiger der Schieferbüchlein, der Spiegelrahmen, Hemdknöpfchen, Bleistifte usw. gaben ihre bisherige Beschäftigung auf und wandten sich der Spielwarenfabrikation zu. Die alten, unzierlich geformten Spielwaren wieder wurden durch schönere, den gesteigerten Ansprüchen des kaufenden Publikums entsprechende ersetzt. Eine besondere Art der Fabrikation, die Puppen- oder Dockenfabrikation, entwickelte sich. Köpfe, Arme und Beine wurden meistenteils aus Papiermasse hergestellt, während die Bälge, die aus Leder oder Schirting bestanden, mit Heu oder Sägespänen ausgestopft wurden. Heutzutage verwendet man jedoch nur zu den ganz gewöhnlichen Sorten gedrückte Köpfe. Nach dem Vorgang des Sonneberger Fabrikanten Heinrich Stier verfertigt man seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Wachspuppenköpfe. Bei dieser den Chinesen nachgeahmten Methode braucht man gerade wie beim Drücken ein Modell, wonach man Gipsformen herstellt, in die das flüssige Wachs gegossen wird. Nach ungefähr zwei bis drei Minuten gießt man die Formen wieder aus, öffnet sie und erhält den hohlen Wachspuppenkopf, den man mit Glasaugen versieht, der Dauerhaftigkeit wegen inwendig mit einer gipsartigen Masse auslegt, dann malt und zuletzt frisiert. Noch neueren Ursprungs sind die Puppen mit Porzellanköpfen, die ebenfalls mit Glasaugen versehen und frisiert werden müssen. Auch vollständig aus Pappe gestanzte Puppen und Gelenkpuppen (mit beweglichen Gliedern) werden jetzt vielfach fabriziert.

Seit dem letzten, glorreichen Kriege hat Deutschland in seinem Handel und in seiner Industrie einen derartigen Aufschwung genommen, daß es jedem Wettbewerb des Auslandes erfolgreich gegenübertreten kann. So hat sich auch die Spielwarenindustrie in einer Weise gehoben, daß sie wohl einzig in der Welt dastehen dürfte. Neben der Fabrikation gekleideter Puppen, die zu beschreiben Eulen nach Athen tragen hieße, da sie von den einfachsten bis zu den feinsten überall bekannt sind, verfertigt Sonneberg Spielwaren, die in ihrer Zusammensetzung und Ausführung nicht weit von den Erzeugnissen der Kunst entfernt sind. Die sinnreichsten mechanischen, die prachtvollsten Musikdrehfiguren, die naturgetreu, oft in Lebensgröße hergestellten und meist mit natürlichem Kleide versehenen Tiere, sie alle gehen nach allen Richtungen der Windrose als »Sonneberger Spielwaren« über den ganzen Erdball und gereichen ihrer Heimat zur Ehre. Der Achtung, die dereinst der Nürnberger in Deutschland genoß, erfreut sich heute der Sonneberger selbst im Auslande. Nicht vergessen sollte er aber, daß er die Grundlage seiner Existenz und seines Ruhmes dem verödet auf dem Stadtberg liegenden alten Wetzsteinbruche verdankt.

d) Die Griffelindustrie des Meininger Oberlandes.

Schon das Kind in der Wiege begrüßt in der Klapper ein Erzeugnis Thüringer Gewerbefleißes. Der glänzende Glasschmuck des Christbaumes, den es jubelnd umspringt, ist ebenso ein Erzeugnis des Thüringer Waldes, wie das Wiegenpferd des Knaben und die Puppe des Mädchens, die neben andern Sonneberger Spielsachen den Weihnachtstisch schmücken. Mit einigem Stolz empfängt der sechsjährige Erdenbürger von einer guten Tante oder Pate die Schiefertafel und das Kästchen mit Griffeln und trägt dann beides an jenem großen Tage mit etwas gemischten Gefühlen zur Schule. Schiefertafel und Schiefergriffel, auch sie sind Erzeugnisse des Thüringer Waldes. Besonders im östlichen Teile dieses Gebirges, im Herzogtum Meiningen, tritt sowohl Tafel- als Griffelschiefer zutage. Der Griffelschiefer ist insofern vom Tafelschiefer verschieden, als er nach zwei Richtungen hin sich spalten läßt, was beim Tafel- und Dachschiefer, welchen besonders die weltbekannten Brüche bei Lehesten liefern, nicht möglich ist. Griffelschiefer wird besonders bei Hasenthal, Haselbach, Spechtsbrunn und Steinach gefunden. Die Griffelindustrie ist eine verhältnismäßig noch sehr junge. Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts beuteten nur einzelne in den angegebenen vier Dörfern den Schiefer aus, schabten die Griffel noch mit der Hand rund und gaben sie an den Kaufmann oder auch den Lehrer des Ortes ab. Dieser verschickte sie dann an die Ortschaften des Flachlandes. Später, als die Nachfrage eine größere wurde, taten sich die Bewohner der genannten Dörfer zu Genossenschaften zusammen, nahmen von dem Meininger Staat ein großes, Griffelstein bergendes Areal in Pacht und betrieben dessen Ausbeutung auf eigene Rechnung und Gefahr. Als die goldene Zeit preisen die Griffelmacher die von 1872 bis in die achtziger Jahre. Ein einziger Unternehmer hatte eine Zeitlang die gesamte Griffelindustrie in der Hand und bestimmte, da ja der Bezirk der erwähnten vier Dörfer die meisten und besten Griffel der Welt lieferte, den Griffelpreis. 50 Mark und noch mehr verdiente da bei fleißiger Arbeit wöchentlich eine Griffelmacherfamilie. Manche haben die Zeit benutzt und sind zu einigem Wohlstand gelangt, manche haben es auch nicht getan. Sie sind arm geblieben und sehnen sich nun gleich jenem Bergmann nach der Wunderblume und den verschwundenen Schätzen. Die hohen Griffelpreise veranlaßten auch andere Orte im Meininger Oberlande und im Schwarzburgischen, nach Griffelschiefer zu graben, und zum Teil geschah das mit Erfolg. Es entstand Wettbewerb, mit ihm Zwistigkeiten zwischen Griffelmachern und Unternehmer, schließlich durch Überproduktion ein rasches Sinken der Griffelpreise, was den Meininger Fiskus veranlaßte, die Industrie selbst in die Hand zu nehmen und die Griffelbrüche zu Hasenthal, Haselbach, Spechtsbrunn und Steinach zu verstaatlichen. – Besuchen wir nun, um zu sehen, wie eigentlich unser Schieferstift entsteht, einen solchen Griffelbruch. Jeder ist mit einem kleinen Koloniedorf von Bretterhütten umgeben, den Arbeitsstätten der Griffelmacher. Mit kräftigem »Glückauf!« fährt früh eine Abteilung in den Bruch ein, um den nötigen Griffelstein zu brechen. Die Arbeit ist keine leichte, und Unglücksfälle sind dabei nicht selten. Der gewonnene Stein wird in gleiche Haufen geteilt und verlost. Jeder Griffelmacher bringt sein »Los« in das »Steinloch«, eine kellerartige, mit einer Tür versehene Vertiefung bei seiner Hütte. Darin muß der Stein feucht gehalten werden; denn nur feuchter Griffelschiefer spaltet, einmal trocken geworden, ist er wertlos. In seiner Hütte zersägt dann der Griffelmacher den Stein in kleine, der Griffellänge entsprechende Stücke. Die Arbeit geschieht mit der Handsäge und ist nicht nur anstrengend, sondern auch wegen des eingeatmeten Schieferstaubes gesundheitsschädlich. Die erhaltenen Stücke werden dann nochmals zersägt oder auch mit einem scharfen Hammer in Platten und diese wieder in lauter viereckige Säulchen gespalten. Der hierbei Zusehende weiß nicht, was er mehr bewundern soll, die Fertigkeit und den sicheren Blick des Arbeiters oder das Material, das sich leichter spalten läßt als Holz. In einer Ecke der Griffelhütte steht die »Maschine«, die das »Durchmachen« der Griffel besorgt, ein einfaches Holzgestell. Zwischen zwei aufrechtstehenden Holzsäulen ist ein Querbalken befestigt, welcher ein kegelförmiges Eisen trägt, das mit einer geschärften, der Griffelstärke entsprechenden Öffnung versehen ist. Ein anderer Querbalken ist unten mit einem Fußtritt, oben mit einem federnden, an der Decke der Hütte befestigten Fichtenstämmchen verbunden und läßt sich zwischen den beiden Säulen auf und ab bewegen. Der rohe Stift wird auf die Mündung des Eisens aufgesetzt, ein Druck mit dem Fuße, der Querbalken senkt sich nieder, drückt den Stift durch die Öffnung, und er fällt gerundet und geglättet unten heraus. Je nach Beschaffenheit der Mündung können schwache und starke, vier- und dreieckige Griffel gefertigt werden. Das »Durchmachen« war früher die Aufgabe der Frauen und Kinder, jetzt ist die Kinderarbeit auf den Brüchen verboten. Der Verdienst der Griffelmacher ist dem anderer Arbeiter gegenüber ein geringer. Die Schuld liegt aber nicht an dem Staate als Arbeitgeber, sondern an dem Wettbewerb der entstandenen Privatbrüche, mit welchem auch er zu rechnen hat. Große Ansprüche an das Leben stellt der Griffelmacher nicht. Fast jeder besitzt ein Häuschen und ein Stück Feld, das ihm sein Hauptnahrungsmittel, die Kartoffel, liefert. Der Griffelmacher genießt sie selbstzubereitet als Mittagsmahl allein in seiner Griffelhütte und als Abendbrot zu Hause mit seiner Familie. Am Sonntag erscheint sie in Form von rohen Klößen auf dem Tisch. Der geringe Verdienst der Griffelmacher wird durch die Arbeit ihrer Frauen und Kinder etwas erhöht, welche sich mit dem »Veredeln« der Griffel beschäftigen. Die rohen Griffel werden aus dem staatlichen Lager an die Händler abgegeben, welche sie zur Veredelung an einzelne Familien verteilen. Frauen und Kinder umwickeln die Griffel mit Gold-, Silber- oder Buntpapier und spitzen sie mit einem beilartigen Instrument. Neuerdings werden die Spitzen größtenteils angeschliffen, Kisten und Kästchen jeder Größe, vom geringen Holzkasten bis zum feinsten Etui, in denen die Griffel versandt werden, werden ebenfalls in den Griffelorten selbst gefertigt und sind Gegenstände eines besonderen Erwerbszweiges. Bei ihrer Herstellung sowohl, als auch beim Verpacken der Griffel sind Frauen und Kinder mitbeschäftigt. Die Händler des Griffelbezirkes versenden ihre Ware nach allen Teilen der kultivierten Welt. Die meisten, aber auch geringsten Griffel, z. B. die sogenannten Stümpfe, kaum fingerlange, aber doch mit Kattunpapier umwickelte Abfallgriffel, gehen nach England oder direkt in dessen Kolonien. Mit dem Stifte, den der Griffelmacherknabe »gewickelt«, während der Schneesturm an den schieferbeschlagenen Wänden seines Vaterhäuschens klapperte, malt der ebenso arme Hinduknabe unter der heißen Sonne Indiens seine ersten Schriftzeichen.

Die vier Abschnitte »Thüringer Industrien« sind etwas gekürzt entnommen aus: Thüringen in Wort und Bild. Herausgegeben vom Thüringer Pestalozziverein. Berlin 1900 (Julius Klinkhardt).

Von Hans Hoffmann.

In der altersgrauen und halbbarbarischen Zeit des 19. Jahrhunderts, das will sagen, bis zum Frühling 1899, pflegte man den Brocken von Wernigerode aus auf drei oder vier verschiedenen Wegen zu Fuß oder zu Wagen zu ersteigen: entweder über die Steinerne Renne und weiter an der Holtemme hin, bis nahe an deren Quelle auf dem Renneckenberg, und endlich auf der Ilsenburger Chaussee bis zum Gipfel; oder durch das Drängetal über Schierke; oder über den Ottofelsen und die Hohneklippen; oder man fuhr nach Ilsenburg und hatte von hier aus den kürzesten Aufstieg. Das sind nun alles verschollene Dinge. An Wagenfahrten denkt niemand mehr, und zu Fuß kraxelt höchstens noch hier und da einmal ein altmodisch romantisierendes Individuum oder ein bußfertiger Pilgrim zur Abspülung seiner Sünden.

Da wir aber einmal vom vergangenen Jahrhundert reden, so mag es von Interesse sein, zur Vergleichung noch eine Nummer weiter zurückzugreifen und uns zu vergegenwärtigen, in welcher Art man damals den Brocken erklomm.

Im Jahre 1786 wurde zu Braunschweig ein Büchlein ans Licht gegeben, in dem ein junger Mann, namens Karl Bläß, seine »Reise nach dem Brocken« sehr ausführlich, mit guter Beobachtung und noch besserer Begeisterung geschrieben hat. Er war von Ilsenburg aufgestiegen, wo er einen Führer nahm, der soeben zwei Fremde aus Quedlinburg vom Brocken zurückgeleitet hatte. »Die beiden hörten kaum,« so berichtet er, »daß wir auf den Brocken wollten, so wandten sie alles an, um uns von dieser abscheulichen Reise zurückzuhalten. Sie konnten nicht Worte genug finden, uns ihr ausgestandenes Ungemach hinlänglich zu schildern; perorierten uns solche schrecklichen Dinge vor, daß uns Hören und Sehen verging; beschrieben den halsbrecherischen Weg, redeten von dem vielen Wasser, zugleich auch von dem ungewöhnlichen Durste, den man unterwegs leide, ohne einen Tropfen Wasser zu finden; von der Kälte auf dem Brocken behaupteten sie, daß alle Kleider nicht hinreichten, dieselbe einigermaßen erträglich zu machen. Wie ist es möglich, sagten sie warnend zu unserem Lehrer, für die Kinder, solches auszustehen! Die werden nicht lebendig herunterkommen! – Wie bange meinem Bruder und mir wurde, kann man sich leicht vorstellen.«

Und da will man von Verweichlichung des heutigen Geschlechts reden! Heute gehen wir mit sechsjährigen Kindern hinauf und suchen mit Vorliebe Pfade, wie den durch das Schneeloch, der die alten Wege an Beschwerlichkeit zweifellos übertrifft. Im Bergsteigen sind wir offenbar rüstiger geworden, als unsere Altvorderen; nur über Durst hört man auch wohl Männer unseres Säkulums klagen, aber auch nur Männer; alles andere ertragen wir willig. Abzuwarten bleibt nur, ob die sich mehrenden Bergbahnen nicht von neuem entnervend auf die kommenden Generationen einwirken werden; vielleicht, daß man sich künftig im sichern Abteil, mit leise gesträubten Haaren, von den halsbrechenden und tollkühnen Brockenerklimmungen im 19. Jahrhundert grausige Mären ins Ohr raunen wird.

Eins aber können wir aus jener Schreckensschilderung der Quedlinburger – die am 27. Juni, also in allerbester Jahreszeit, aufstiegen – deutlich ermessen, daß Goethes Dezemberbesteigung bei metertiefem Schnee in Wahrheit für seine Zeit ein großes Heldenstück gewesen ist. Ist doch solch ein Wintervergnügen noch heute nicht jedermanns Sache und tatsächlich nicht immer ohne ernste Gefahren.