|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das deutsche Mittelgebirgsland.

1. Der Rhein. – 2. Aus dem Elsaß. – 3. Die Vogesen und ihre Täler im Oberelsaß. – 4. Die Arbeiterstadt in Mülhausen. – 5. Aus dem Schwarzwald. – 6. Aus der Pfalz. – 7. Der Limes und die Saalburg. – 8. Der Spessart. – 9. Eine Frühlingsfahrt auf dem Rhein. – 10. Das Niederwalddenkmal. – 11. Das Moseltal. – 12. Die Eifel und ihre Vulkane. – 13. Der Kölner Dom. – 14. Gewinnung der Steinkohle im Ruhrkohlengebiet. – 15. Wanderungen durch die Hauptorte des Bergischen Fabriklandes. – 16. Die Kruppschen Werke in Essen.

Von Carl Gude.

Stellt man eine vergleichende Betrachtung über sämtliche Hauptströme der Erdoberfläche an, so kommt man schließlich zu dem Ergebnisse, daß der Rhein, alles in allem genommen, den ersten Rang einnimmt. Auch unter den Flüssen findet eine Rangordnung statt. Es stehen diejenigen Flüsse am tiefsten, welche den eigentlichsten Bestimmungsort eines Flusses, das Meer, nicht erreichen, sondern im Sande verlaufen. Afrika, Asien und Australien sind reich an solchen Flüssen. So untergeordnet aber auch ihr Rang sein mag, so sind sie doch ein wahrer Segen für die Wüstengegenden. Mit Freuden werden sie von den Karawanen begrüßt, die in der Richtung ihrer Handelswege vorzugsweise durch sie bestimmt werden.

Wichtiger sind diejenigen Flüsse, die in einen Binnensee münden. Da sie gleichfalls das offene Meer noch nicht erreichen, so kann bei ihnen natürlich nur vom Binnenhandel die Rede sein. Es gehören dahin die Wolga, der Ural, der Amu und Syr usw. Die Wolga nimmt unter diesen den ersten Rang ein, nicht sowohl ihrer Größe wegen, als weil auf ihr der bedeutendste Binnenhandel getrieben wird. Von Osten her führt ihr die Kama die Waren aus Sibirien und China zu, und die Oka trägt sie bis tief in das Innere von Rußland weiter. Städte wie Twer, Nischnij Nowgorod, Kasan usw. verdanken ihre Entstehung und Größe vorzugsweise dem Binnenhandel auf der Wolga.

Von den Flüssen nun, welche in den Ozean gehen, sind wiederum diejenigen von geringer Bedeutung, welche in das Polarmeer münden, das auch nicht viel mehr als ein Binnensee ist, indem die Eisschollen es den größten Teil des Jahres unzugänglich machen. Der Ob, der Jenissei, die Lena in Asien, der Mackenzie in Amerika haben trotz ihrer Größe für den Welthandel keine Bedeutung, da das Eis des Polarmeeres den Schiffen den Zugang zu ihrer Mündung verwehrt.

Faßt man nun die Flüsse ins Auge, die in ein zugängliches Meer sich ergießen, so sind diejenigen, welche in ein Meer mit Ebbe und Flut münden, wiederum wertvoller, als solche, die ein Meer ohne Ebbe und Flut erreichen, indem bei jenen die Schiffe tiefer landeinwärts dringen können, als bei diesen, was für den Handel nicht unwichtig ist. Die Flut staut das Wasser der Flüsse an und erhöht es, sodaß die See eigentlich bis dahin geht, wo die Flut zu wirken aufhört. Stark beflutete Küsten, wie die des nordwestlichen Frankreichs und Deutschlands, haben die Mündungsstädte 75-150 km an den Flüssen stromaufwärts liegen, was bei der flutlosen Ostseeküste nicht der Fall ist, und wenn Bremen, Hamburg, Rotterdam, Bordeaux usw. als Flußmündungsstädte einen höheren Rang einnehmen, als Stettin, Danzig, Königsberg, so hat das in dem Angeführten mit seinen Grund.

Für die Bedeutung eines Flusses ist es aber auch nicht gleichgültig, ob derselbe sich in der Richtung des Meridians oder des Äquators bewegt. Ein Fluß, der von Süden nach Norden oder umgekehrt geht, durchschreitet Länder von verschiedenartigen Zonen und Produkten, begründet daher einen lebhafteren Verkehr, als ein Fluß, der in äquatorialer Richtung sich bewegt. Dieser durchschneidet meist denselben Vegetationsgürtel; das Bedürfnis nach gegenseitigem Austausch ist im allgemeinen zwischen Ost und West nicht so groß, als zwischen Nord und Süd.

Der Wert eines Flusses hängt aber außerdem auch davon ab, ob er der Schiffahrt durch Stromschnellen oder durch große Krümmungen Hindernisse in den Weg legt, oder ob dies nicht der Fall ist. Der Nil würde ohne die Katarakte seines Mittellaufes dem Verkehr der an ihm gelegenen Länder bei weitem mehr Vorschub leisten, als es wirklich der Fall ist, ebenso der Orinoko, der außerdem noch durch seine fast kreisförmige Windung an Wert für die Schifffahrt verliert.

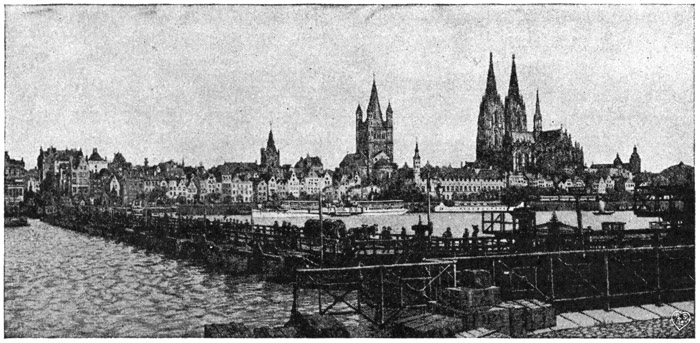

Wenden wir das Gesagte auf den Rhein an, so vereinigen sich bei ihm alle jene Bedingungen, die einem Flusse Wert verleihen. Er ist ein Strom, der in ein Meer mit Ebbe und Flut mündet; sein Lauf geht von Süden nach Norden, ist ohne erhebliche Krümmungen und wird durch Stromschnellen nur an einer einzigen Stelle, und zwar sehr weit von seiner Mündung ab, unterbrochen Durch Sprengung der Klippen unter dem Wasser ist die früher gefährliche Stromschnelle des »Binger Lochs« soweit beseitigt, daß sie kein Hindernis für die Schiffahrt mehr bildet.. Hierbei können wir jedoch nicht stehen bleiben. Die Bedeutung eines Flusses ersieht man schon aus der Menge der Ansiedelungen an seinem Ufer: je größer der Städtereichtum eines Flusses ist, desto bedeutender muß er auch sein. Nun aber ist der Rhein der städtereichste Fluß der Welt. Da liegen unmittelbar an seinen Ufern Konstanz, Speier, Mannheim, Worms, Mainz, Koblenz, Bonn, Köln, Düsseldorf, Wesel usw. Ja, das Bedürfnis nach einer Ansiedelung am Rhein ist so groß gewesen, daß eine zweite, ebenso schöne Städtekette in nächster Nähe des Rheins sich gebildet hat, wie Freiburg, Rastatt, Karlsruhe, Heidelberg, Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden, Elberfeld, Barmen, Krefeld. Und das sind Städte von gar gutem Klange. Von Freiburg und Mainz gingen zwei wichtige und folgenreiche Erfindungen aus, die Erfindung des Schießpulvers und die Erfindung der Buchdruckerkunst, dieses Kleinodes in dem herrlichen Strahlenkranze deutscher Erfindungen. In Kolmar erblickte Lebrecht Rust, Zeitgenosse Gutenbergs und Erfinder der Kupferstecherei, das Licht der Welt. Frankfurt, viel genannt und weit gekannt schon im 11. Jahrhundert, ist die Vaterstadt Goethes. In Frankfurt wurde lange Zeit das deutsche Reichsoberhaupt gewählt und die Krönung des deutschen Kaisers vollzogen; in Frankfurt tagte der deutsche Bundestag, hier trat im Jahre 1848 das erste deutsche Parlament in der Paulskirche zusammen, die dadurch ebenso bekannt geworden ist als das Rathaus, worin die Kaiser gekrönt wurden, und das »der Römer« heißt. Am 10. Mai 1871 wurden in Frankfurt die Friedensunterhandlungen abgeschlossen, die den von Deutschland glorreich geführten Krieg mit Frankreich beendeten.

Die Wichtigkeit und Anziehungskraft dieser Stadt bekunden außerdem viele deutsche Reichstage und Konzile, die dort abgehalten wurden, nicht minder die Messen, die einst zu den bedeutendsten im mittleren Europa gehörten. Auch Aachen hat als Wahl- und Krönungsstadt deutscher Kaiser geschichtlichen Ruf, während man in dem ehrwürdigen Dome des hochberühmten Speier acht Kaisergräber findet, unter denen das Grab Rudolfs von Habsburg das wichtigste und das Denkmal des Nassauers Adolf das bedeutendste ist. Nicht minder berühmt als diese Totenstadt deutscher Kaiser ist das alte Worms, in welchem Luther seine Lehre heldenmütig verteidigte. Eines guten Rufes genießt Köln, das in seinem Handel mit Rotterdam wetteifert und einst mächtig genug war, eine Flotte ins Mittelmeer zu senden, in Kunst, Wissenschaft und Handwerk keiner deutschen Stadt nachstand, und so ließe sich noch manche Stadt am Rheine anführen, die als leuchtender Punkt in der Geschichte unseres Vaterlandes steht und eine wahre Zierde desselben ist; ich brauche nur an Koblenz und Heidelberg, an Bonn und Düsseldorf, an Elberfeld und Barmen, Solingen und Krefeld zu erinnern. Welcher Fluß hätte ferner solche Baudenkmale, wie der Rhein in seinen Domen zu Freiburg, Straßburg, Speier und Köln? Der Kölner Dom mit seinen zwei Riesentürmen, das großartigste Werk gotischer Baukunst, an welchem Jahrhunderte gebaut haben, ohne es zu vollenden – er steht nun in all seiner Herrlichkeit da, und unser Geschlecht darf mit Stolz auf das große Werk als ein Bild deutscher Beharrlichkeit und idealen Strebens hinschauen. – Welcher Fluß zählt so viel große Männer und ist geschmückt mit ihren Standbildern? In Mainz steht die von Thorwaldsen entworfene, in Erz gegossene Statue Gutenbergs, in Bonn das stattliche Denkmal Beethovens, des Meisters der Töne, in Frankfurt das Standbild Goethes, der mit Schiller unsere Literatur zur Weltliteratur erhob; in Worms ist Luther ein Denkmal errichtet worden. Und wie diese Denkmäler des Friedens von deutscher Kunst und deutscher Wissenschaft ein Zeugnis ablegen, so erzählt das Nationaldenkmal am Niederwald, Bingen gegenüber, von dem siegreichen Kampfe Deutschlands, den unsere tapferen Heere in den Jahren 1870/71 mit Frankreich kämpften, von dem gewaltigen Ringkampfe, der das neue Deutsche Reich erstehen ließ; – und so erzählen auch die ergrauten Burgen und Schlösser, welche in reicher Fülle von den starren Felsen des Rheins herab auf seine grünen Wogen schauen, von dem Lanzen- und Schwertgeklirr der Ritter, von ihren Harfnern und Edelfrauen, von deutscher Minne und deutscher Heldenkraft. Manche dieser Ritterburgen, wie Rheinstein bei Bingen und Stolzenfels bei Koblenz, sind ganz im Stile des Mittelalters wieder hergestellt worden und stehen nun da als stattliche Zeugen einer kräftigen Zeit; andere sind mehr oder weniger zerfallene Ruinen, und wo einst Eisenharnische klirrten, da flüstert jetzt das Rebenblatt, und wo Edelfräulein lauschten, da schaut die Traube aus dem offenen Fenster. Und wie diese Burgen von den mächtigen Flügelschlägen einer längst vergangenen Zeit umkreist werden, so rauscht, einer noch älteren Zeit entquollen, ein mächtiger Strom der schönsten Sagen um alle Orte des Rheintals. Da ist kein Plätzchen, an dem die Sage nicht weilte. Von großen Königen und tapfern Helden, von holden Jungfrauen und schrecklichen Drachen, von guten und bösen Geistern weiß ihr Mund zu erzählen und Berg und Tal, Burgen und Kirchen, Städte und Dörfer in den Zauber ihrer Dichtungen zu verweben. Wo der Rhein das Hochland durchbricht, um in das Flachland zu treten, steht als Grenzstein das Siebengebirge, in einer Gegend, die noch einmal allen Zauber, die der herrliche Strom von Mainz bis Bonn in so reicher Fülle aufzuweisen hat, in sich vereint. Dort, in jenem Paradiese des Rheins, erhebt fast unmittelbar aus dem Strome der Drachenfels »wie ein erzgepanzerter Riese das helmbewehrte Haupt«, und dort war es, wo, wie die Sage erzählt, Siegfried den Drachen erschlug. Dem Drachenfels gegenüber erheben sich die Ruinen von Rolandseck, einst eine Klause, in der Roland um die schöne Hildegund trauerte. Zwischen Drachenfels und Rolandseck liegt mitten im Rheine eine Insel, auf der das Kloster stand, in das Hildegund sich von der Welt zurückgezogen hatte, um nur dem Himmel zu leben. Und wie die Sage die Heldengestalt eines Roland und Siegfried mit mehreren Orten am Rheine in Verbindung gebracht hat, unter anderen auch mit Worms, wo der Nibelungen oft gedacht wird, so hat sie auch die Heldengestalt Karls des Großen an mehr als einem Ort verherrlicht: in Aachen, in Köln, in Frankfurt, in Rüdesheim usw. Wem wäre ferner die Sage vom Mäuseturm bei Bingen unbekannt; wer kennte nicht, wenn auch nur aus Heines reizendem Gedichte, die Sage vom Loreleifelsen bei Kaub?

Denkmale aus der Zeit der Römer führt uns der Rhein ebenfalls in reichem Maße vor. Noch jetzt werden alljährlich an seinem Ufer aus dem Schoße der Erde römische Münzen, Grabsteine, Spangen, Hausgeräte usw. ausgegraben. Verdanken doch viele Städte, wie z. B. Köln, Mainz, Straßburg, ihre Entstehung geradezu den Römern, und so spiegeln die Fluten des Rheins jedes Blatt der Geschichte unseres Vaterlandes wider. Wohl mag der Nil eine ältere Geschichte aufzuweisen haben, aber so reich an historischen und mythischen Erinnerungen ist er nicht, ist überhaupt kein Fluß der Erde. Nimmt man dem Nil seine Pyramiden und Obelisken, seine Sphinxe und Mumien, was bleibt ihm noch? Er hat längst seine Blütezeit in Sand und Schlamm vergraben, ist längst mit seiner Geschichte zur Mumie geworden, während der Vater Rhein ewig jung geblieben ist und durch alle Jahrhunderte bis auf die Gegenwart die edelsten Blüten der Kultur in seinem Schoße entfaltet hat. »Das ganze Mittelalter hindurch hat er den vornehmsten Schauplatz der deutschen Geschichte hergegeben, alle Schicksale unseres Volkes sind an ihm entschieden worden, und wäre seine Vergangenheit nicht so reich und groß, könnten wir alles auslöschen, was auf den Blättern der Geschichte von dem Rheinlande geschrieben steht, so würde die Gegenwart den rheinischen Boden von neuem zu klassischem stempeln.«

Doch der Rhein zeichnet sich auch noch in anderen Beziehungen aus. Jeder vollkommen entwickelte Fluß muß in seinem Laufe drei Stufen aufzuweisen haben: einen Oberlauf, einen Mittellauf und einen Unterlauf. Dem Amazonenstrome, diesem Riesen unter den Strömen, fehlen diese, und so wenig er sich in kulturgeschichtlicher Hinsicht mit dem Rheine messen kann, so wenig kann er es auch, was Ebenmaß und Gliederung betrifft. Der Oberlauf des Rheins liegt im mittleren Teile der Alpen und der Vorderrhein beginnt am St. Gotthard. Die Quellen des noch wasserreicheren Hinterrheins hängen hoch oben an den himmelhohen Felsgipfeln des Rheinwaldgletschers, liegen also hier und dort der italienischen Grenze ganz nahe. Mehr als dreihundert Gletscher senden ihm aus dem Reiche der Wolken und Stürme, des Eises und des Schnees ihre tobenden Gewässer zu. Raschen Laufes stürzen sie über graue Felsblöcke und schwarze Schlünde und läutern sich in etwa fünfzehn kleinen Seen, die noch in dem oberen Stockwerke der Alpen liegen, wo nur der Schrei des Adlers und der Donner der Lawinen die schaurige Stille unterbricht. Später in einem Bette vereint, eilen sie den tieferen Tälern der Alpen zu. Immer reicher wird die Ausstattung der Umgebung, immer belebter Ufer und Wasser. Statt der Eiskronen und Eisurnen, der Gletschermeere und Schneehörner erscheint der bunte Teppich der grünen Matten der mittleren Alpen. Ansehnliche Ortschaften treten nun auf: die Stadt Ilanz, die höchstgelegene, der Flecken Reichenau, wo Vorder- und Hinterrhein zusammenkommen, Chur, die Hauptstadt Graubündens, Ragaz, der berühmte Badeort usw., bis der tief gelegene, sieben Meilen lange und beinahe zwei Meilen breite, mit Städten reich bekränzte Bodensee den Fluß aufnimmt. In ihm beruhigt und läutert er sich. Bei dem Orte Stein verläßt er den See wieder und fließt westwärts nach Schaffhausen, wo er den weltberühmten Wasserfall bildet. Bald darauf empfängt er das schöne Alpenkind, die Aar, die ihm die Limmat und die Reuß zuführt. Diese, durch Schiller in seinem Bergliede, wie in seinem Tell verherrlicht, bahnt der herrlichen Gotthardstraße den Weg, die in unzähligen Windungen und Zickzacklinien bald auf der rechten, bald auf der linken Seite dieses Flusses hängt, ängstlich seinem wilden Lauf folgend. So viel Sanftes und Wildes, so viel Liebliches und Grausiges hat die Natur an dem Oberlaufe keines deutschen Flusses ausgegossen als am Rhein. Die Eisenbahn, die in seinem steinigen Bette entlang von Chur bis Rorschach führt, gehört wohl zu den schönsten. Man hat hier die ganze Romantik der Alpenwelt, wie in dem mittleren Laufe des Flusses die der deutschen Kaiser- und Ritterzeit und das ganze katholische Mittelalter. Bei Basel verläßt der Rhein die Schweiz; sein Lauf ist nun weniger ungestüm. Da, wo sich die beiden ersten, von hohen Gletschern herabschießenden Bäche des Rheins bei Schamut vereinen, ist seine Seehöhe 1730 m. Bis Reichenau, wo der Hinterrhein hinzutritt, also auf einer Strecke von nur 60 km, beträgt sein Gefäll 1144 m, denn die Seehöhe des Flusses bei Reichenau ist 586 m. Von hier aus bis zum Bodensee fällt er noch über 180 m, denn der Spiegel dieses Sees liegt 395 m über dem Spiegel der Nordsee. Bei Basel hat er nur noch 246 m Seehöhe und also auf seinem langen Laufe bis zur Nordsee nur geringen Fall. Zwar ist zwischen Basel und Straßburg die Bergfahrt immer noch beschwerlich, aber doch gehen auf dieser Strecke schon Kähne von 5-600 Zentnern Ladung, und während der Sommeranschwellungen des Stromes verkehren neuerdings flachgehende Schleppdampfer bis Basel. Auf der Strecke von Straßburg bis Mannheim geschieht der gesamte Gütertransport bereits durch einen regelmäßigen Dampfschiffsverkehr, und die größten Kähne, die die Fluten auf diesem Stromabschnitt abwärts tragen oder die Dampfer aufwärts schleppen, haben schon die stattliche Tragfähigkeit von 1600 t oder 32 000 Zentnern. Von Mannheim abwärts findet die Rheinschiffahrt in dem großen Maßstabe statt, wie sie von hier bis Rotterdam und umgekehrt betrieben wird. Von Köln aus endlich fahren die Schiffe direkt hinaus in den Ozean nach allen Häfen der Nord- und Ostsee.

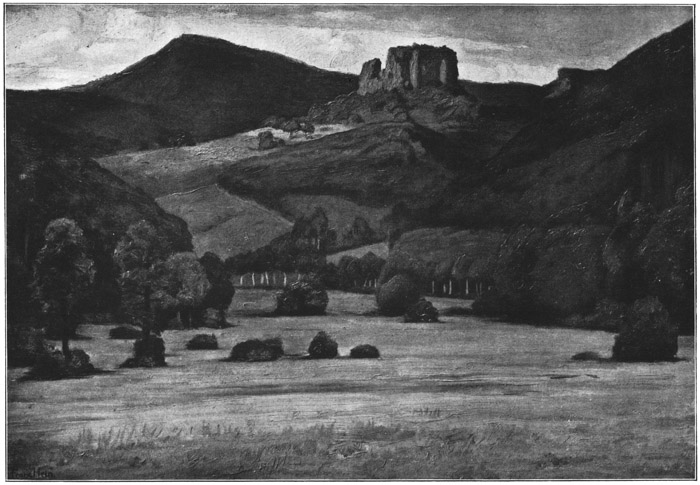

Weinbau im Rheinland (Ahrtal).

Nach einer Photographie der Neuen Photographischen Gesellschaft, Steglitz.

Bei seinem Eintritte in das Mittelgebirge Deutschlands verläßt der Rhein die westliche Richtung. Plötzlich nach Norden sich wendend, tritt er zwischen dem Jura und den Vogesen in eine Tiefebene ein, die gegen 300 km lang ist und in den sie einrahmenden Gebirgen ein Ebenmaß zeigt, wie wir solches auf der ganzen Erdoberfläche nicht leicht wiederfinden. Auf der Ostseite der Ebene erhebt sich, von Süden nach Norden gehend, der Schwarzwald mit seiner Fortsetzung, dem Odenwalde; auf der Westseite streichen parallel mit dem Schwarzwalde die Vogesen. Wie in der Richtung, so zeigen auch in anderen Stücken diese Gebirge eine merkwürdige Ähnlichkeit. Beide, der Schwarzwald wie die Vogesen, steigen sogleich im Süden achtunggebietend empor, sinken gegen die Mitte und erstreben dann weiter nördlich noch einmal eine größere Höhe, die jedoch dem südlichen Teile nicht gleichkommt; beide fallen steil nach der Rheinebene ab, allmählich nach den angrenzenden Hochflächen, der Schwarzwald nach Schwaben, die Vogesen nach Lothringen; beide haben eine gleiche Bewaldung, indem die hohe schlanke Fichte der vorherrschende Baum ihrer Wälder ist; beide werden endlich von einem Flusse umströmt, der Schwarzwald vom Neckar, die Vogesen von der Mosel.

Tiefe Gebirgslücken, tiefe Einschnitte und schiffbare Flüsse sind die natürlichen Straßen, die aus der 22-44 km breiten Rheinebene hinausführen. Der Rhein selbst führt aufwärts nach Schwaben und zum Bodensee, abwärts in das Innere des Rheinischen Schiefergebirges und in die Ebenen des nördlichen Deutschlands. Die wichtigste Gebirgslücke auf dem linken Rheinufer ist zwischen den Vogesen und dem Jura. Hier kämpfte Cäsar mit den Deutschen; hier nahm Fürst Schwarzenberg im Jahre 1814 seinen Weg nach Frankreich, hier standen sich im Januar 1871 Bourbaki und General von Werder gegenüber. Straßen, Eisenbahnen und sogar ein Kanal zum Doubs und der Rhone führen durch diese Lücke hindurch und verbinden das Mittelländische Meer mit der Nordsee. Von hier an bleibt aber die Kette der Vogesen undurchbrochen. Kurze Täler geleiten auf die Höhe, aber nicht hindurch. Nur beschwerliche Pfade führen hinüber zur Saar und zur Mosel. Erst der Paß von Zabern am nördlichen Ende des Gebirges erlaubt der Eisenbahn und dem Rhein-Marnekanal den Durchgang nach dem lothringischen Plateau. Weit mehr durchbrochen ist dagegen die östliche Gebirgsreihe. Quer durch die höheren Bergrücken des Schwarzwaldes senken sich einige große Seitentäler hinab zum Rhein. Durch das Höllental und durch das Tal der Kinzig ziehen Landstraßen und Eisenbahnen ohne Schwierigkeiten bis zum Bodensee und nach Schwaben. Sie gehen über die höchsten Gegenden des Schwarzwaldes. Auch das Murgtal durchschneidet das Gebirge. Ganz offene Verbindungen bietet die große Gebirgslücke zwischen Schwarzwald und Odenwald dar. Sie führt zum Neckar und Main und tiefer nach Schwaben und Franken. Zwischen Spessart und Odenwald tritt der Main hinaus in den großen nordöstlichen Busen der Rheinebene. Er bietet eine natürliche Wasserbahn, die bis an den Fuß des Frankenwaldes und des Fichtelgebirges leitet und sich den Flußgebieten der Donau, der Weser und der Elbe nähert. In dem nordöstlichen Busen der Rheinebene liegt so recht im Herzen des ganzen Rheingebiets Frankfurt und in seiner Nähe Mainz, beide gleich wichtig und gleich bedeutend. Kein Wunder, daß in dem großen, schönen Becken, das vom Main und Rhein gebildet wird und das man mit Recht Wonnegau genannt hat, zwei solche Städte erblühten. Kreuzen sich doch hier Land- und Wasserstraßen von Norden und Süden, von Osten und Westen. Der Kaufmann und der Krieger haben von jeher diesen Punkt, der seinesgleichen in Deutschland nicht wieder findet, im Auge gehabt. Schon die Römer erkannten die Wichtigkeit dieses Punktes und bestimmten ihn zu ihrem vornehmsten Waffenplatze, von wo aus sie bequem zu Wasser und zu Lande nach den verschiedensten Richtungen hin ihre Legionen vorrücken lassen konnten. Später bildete Mainz den Mittelpunkt des Rheinischen Städtebundes und erhob sich zu einer kirchlichen Metropole, deren Sprengel beinahe halb Deutschland umfaßte.

Wie im Nordosten die Rheinebene eine Verbindung mit den Main-, Weser- und Elblanden eröffnete, so bietet sie im äußersten Südwesten ein Tor zu dem Gebiete der Saone-Rhone, und wie dort Mainz und Frankfurt, so hat hier Basel durch seine Lage eine große Wichtigkeit erlangt. Zur Blütezeit des Deutschen Reiches gehörte Basel zu den ansehnlichsten und reichsten Handelsplätzen und war die wichtigste freie Reichsstadt am Oberrhein. Basel ist eine Flußstadt, die an dem Scheitel des Stromwinkels liegt, der ungefähr gleich einem rechten ist. Es ist die vorteilhafteste Lage, die ein Fluß einer Stadt bieten kann. Alle Waren des Rheins, die über Schaffhausen usw. herabkommen, werden von Basel teils auf dem Rheine weiterbefördert, teils ausgeladen, wenn sie nach dem Westen, nach Frankreich gesendet werden sollen; kommen die Waren den Rhein herauf, so treten sie ebenfalls bei Basel aufs Land über, wenn sie nach Bern und überhaupt nach der südwestlichen Schweiz gehen sollen. So kreuzen sich auch hier Land- und Wasserstraßen, wie im Nordosten der Rheinebene.

Die Ebene selbst, wahrscheinlich einst ein See, bildet eine fast wagerechte Fläche. Nur in der Nähe von Freiburg erhebt sich inselartig eine kleine bewaldete Gruppe von Bergen, der Kaiserstuhl genannt, ein Lustgarten für die Umgegend und eine herrliche Warte zum Überschauen der reichen, offenen Landschaft, die überall gut angebaut, mit Städten und Dörfern gesegnet ist. Der beste Fruchtboden lagert am Fuße der Berge. Hier wechseln treffliche Weingärten und Obsthaine in üppigster Fülle miteinander ab; ja Mandeln und süße Kastanien sieht man an den warmen unteren Abhängen der Berge, während höher hinauf altes Burggemäuer, mit Efeu und wildem Weine umkränzt, in die Ebene schaut. Herrliche Wiesengründe breiten sich mit mildem Glanze selbst noch in den hochgelegenen Tälern aus. Ihr Teppich bringt einen neuen Wechsel in das dunkelfarbige Grün der majestätischen Edeltanne, die oft tief ins Tal hinabsteigt und sich dort mit ihren weißen Stämmen und silbernen Nadeln in den Kastanienwäldern verliert. Dicht am Fuße des Gebirges ziehen auch die Landstraßen und Eisenbahnen hin. An den Ufern des Rheins wehren Dämme den Überschwemmungen. Mächtige Tannen, zu Riesenflößen verbunden, schwimmen hier den Rhein hinab nach den Niederlanden, um dort reichen Städten feste Unterlagen, schwellenden Segeln Stützen zu gewähren. Die Flöße, die so charakteristisch für den Rhein sind, haben oft den Wert von je 5-900 000 Mark. Die zu 4-5 Lagen übereinander geschichteten Stämme gehen 2 m tief im Wasser, Bretter, Bohlen und andere zum Schiffsbau nötige Stücke sind darauf geladen. Am vorderen und hinteren Ende sind 20-22 Ruder, die sämtlich durch kräftige Männer in roten Westen und weißen Hemdsärmeln regiert werden. Außerdem führt das Floß noch Masten und Segel und alle Lebensmittel für die ganze Reise. Nicht selten sind 500 Mann, Fleischer, Bäcker, Köche und Aufwärter mit eingerechnet, auf einem solchen schwimmenden Walde. Für Holz tauscht der Schwarzwälder das Brotkorn ein, das ihm sein Boden auf den Bergeshöhen verweigert. Seine Holzschnitzereien, seine Uhren und Strohhüte gehen durch ganz Deutschland, ja nach Amerika. Die Wohnungen der kräftigen, gesunden und wackeren Bergbewohner, die Berthold Auerbach dichterisch verklärt hat, liegen in wildschönen Tälern zerstreut umher. Mit ihren weit hervorspringenden Dächern und herumlaufenden Gängen erinnern sie an die Schweizerhäuser in den hohen Alpen. Keine dieser Hütten ist ohne plätschernden Brunnen, und nicht selten steht eine kleine Kapelle daneben mit einem Glöckchen zum Morgen- und Abendgebete.

Das schönste Kleinod der Rheinebene ist Straßburg mit seinem Münster. Fast in der Mitte der Ebene gelegen, steigt dieser wundersame Bau hoch und ernst in die Luft empor. Straßburg, einst eine starke Vormauer des heiligen römischen Reiches, von dem Kaiser Karl V. äußerte, daß, wenn Straßburg und Wien zu gleicher Zeit belagert würden, er zuerst Straßburg retten würde: Straßburg war auf die schmachvollste Weise in die Hände des uralten Feindes von Deutschland, an die Franzosen, gekommen. Dadurch hatte Frankreich sich das ganze Rheinbecken offen erhalten und hatte sozusagen »einen Keil mitten in unser Herz gebohrt«. Nirgends in der Welt gibt es aber eine Landschaft, die von der Natur mehr als etwas ganz und gar Zusammenhängendes geschaffen wurde, wie das Rheintal zwischen Schwarzwald und Vogesen. Derselbe Menschenstamm, derselbe Boden, dieselben Erzeugnisse und eine gemeinsame geschichtliche Entwickelung von zwei Jahrtausenden. Diesen geschichtlichen Faden hat Ludwig XIV. durchschnitten. Aber seit den großen Kämpfen der vereinigten deutschen Völker ist er wieder angeknüpft worden. Auch die übrigen Stücke am Rhein, welche uns von diesem herrlichen Flusse verloren gegangen waren, sind durch jene Großtaten wieder mit dem Deutschen Reiche vereinigt worden.

Gänzlich verschieden von der Rheinebene ist die Gegend, die der Fluß, wenn er den Hunsrück und Taunus durchbrochen hat, in seinem weiteren Laufe durchströmt. Zwischen engen Felswänden eingeklemmt, ohne breite Talebene, rauscht er stolz und majestätisch dahin bis zum Siebengebirge. Von da an begleiten ihn nur noch auf der rechten Seite die Berge bis gegen die Mündung der Ruhr. Dichter und Reisende haben ihn, wo er von Bingen bis Bonn das Gebirge durchströmt, vielfältig und nie zu sehr gepriesen. Die Berge enthüllen hier ihren innersten Gliederbau und zieren ihn mit prächtigen Felsgruppen; die Rebe breitet sich an seinen Ufern aus und hat selbst die gefährlichsten Stellen erklettert, um ihn von den Felsen herab noch mit schönen Weingeländen zu schmücken und an der milden Sonne köstliche Trauben zu reifen; hohe, prachtvolle Walnußbäume beschatten die schmalen Ebenen am Strome; alle Arten von Obstbäumen schütten im Sommer und Herbst ihren reichen Segen in großer Fülle aus und bezaubern im Frühjahre durch eine unvergleichliche Blütenpracht; Städte und Felsenschlösser, mächtige Festen und herrliche Kirchen, Klöster und Landhäuser zieren die Ufer des Flusses, während auf der Wasserfläche sich die Wolken der stolz einherschwimmenden Dampfschiffe hoch in die Luft wälzen.

Die ganze rheinische Berglandschaft, welche sich bis zu einer Höhe von 700 m erhebt, wäre eine sehr einförmige, wellige Ebene, wenn sie nicht von tiefen Tälern in ihrer ganzen Ausdehnung durchschnitten würde. Während auf den Hochflächen nur Kornbau, oft nur Hafer gedeiht, schmücken Obsthaine und Weinreben die sanften Abdachungen, wie die steilsten Bergwände der tief eingeschnittenen Täler. Die Bäche bewässern schmale Wiesengründe, treiben Mühlen oder Hammerwerke. Diese engen Täler sind reizende Oasen, denen die geschütztere Lage ein milderes Klima verleiht als den hochgelegenen Umgebungen. Sie haben sich mit blühenden Ortschaften und wohlhabenden Städten angefüllt. Es sind außer dem Rhein namentlich die Lahn, Sieg, Ruhr und Lippe, die das rheinische Hochland in verschiedene Gebirgslandschaften spalten. Etwas dem Verwandtes suchen wir vergebens bei den übrigen deutschen Strömen. Keiner von ihnen hat ein so regelmäßig gespaltenes, von parallel gehenden Flüssen durchfurchtes, mit so kostbaren Schätzen der Ober- und Unterwelt so mannigfach ausgestattetes Gebirgsland aufzuweisen. Im Siegenschen Lande sieht man überall den Boden von Stollen durchwühlt, sieht man Rauchwolken an Rauchwolken aus den Hüttenwerken aufsteigen und hört überall bergmännischen Gruß und bergmännische Gespräche. Im Ruhr- und Wuppertale reiht sich ebenfalls Fabrikort an Fabrikort. Das Gebiet der Lahn dagegen ist reich an berühmten Heilquellen. Tausende von Gästen, aus den reichsten und vornehmsten Klassen aller Teile von Europa, suchen in Ems, Wiesbaden, Schwalbach, Schlangenbad Heilung; Millionen von Wasserkrügen von Selters, Fachingen usw. bringen selbst über den Ozean hin eine erwünschte Erquickung. So zeichnet sich das Rheinische Schiefergebirge durch eine Fülle der Produktion, durch einen Wechsel der Landschaften und des Klimas aus, wie eine solche Mannigfaltigkeit weder auf der Südseite der Alpen im heißen Tieflande des Po, noch in der rauhen Hochfläche der oberen Donau zu finden ist.

Nachdem der Rhein das Schiefergebirge verlassen hat, teilt sich der mächtige, 600 m breite Strom Bei Duisburg beträgt die Breite 655 m, bei Rees sogar 715 m; bei Schaffhausen hat der Rheinstrom nur 150 m Breite. in mehrere Arme und schüttet durch diese eine Wasserfülle in den Ozean, wie kein zweiter deutscher Fluß. Das Deltaland, das zwischen seinen weit ausgebreiteten Armen liegt, verdankt seine Entstehung recht eigentlich deutscher Erde, die von alters her der Rhein hier absetzte. Noch jetzt trägt er so große Erdmassen in seinen Wellen fort, daß man jährlich 600 Millionen Ziegelsteine daraus gewinnen könnte. Einst hieß das Meer, in welches er mündet, das deutsche Meer. Das Nordseegestade ist der Ursitz des germanischen Stammes, und bis 1648 hatte das heilige Deutsche Reich hier seine wichtigste Meeresprovinz, die Niederlande. Zur Zeit der Hansa war diese zu einer solchen Blüte gelangt, daß Antwerpen seine Mauern hinausrücken mußte, um die Menge der aus aller Welt zuströmenden Menschen aufnehmen zu können, da an Markttagen nicht selten 800 Schiffe in seinen Hafen einliefen. Amsterdam vermochte ein Stadthaus zu bauen, das 36 Millionen Mark kostete, und Brügge war so bedeutend, daß alle Handelsvölker Gesandte dort hielten. Auch jetzt noch zeichnen sich die Niederlande durch ihren Handel wie durch ihre Fabriken aus. Überall weben und spinnen die Maschinen in den zahlreichen Städten, in allen Kanälen und Flüssen steuern schwerbeladene Schiffe, und aus den Häfen schnauben die Seerosse nach allen Richtungen.

»Wo wäre ein Strom, der eine Schweiz an seinen Quellen, ein Holland an seiner Mündung hätte? Den seine Bahn so durch lauter fruchtbare, freie, gebildete Landschaften führte? Haben andere weit größere Wasserfülle und Breite, so hat der Rhein klare, immer volle, sich fast gleichbleibende Fluten, so ist seine Breite gerade die rechte, hinreichend für Floß und Schiff, für allen Verkehr der Völker, und doch nicht so groß, daß sie die beiden Ufer voneinander schiede, daß nicht der erkennende Blick, der laute Ruf ungehindert hinüber reichte. Mächtig und ehrfurchtgebietend erscheint er, als ein bewegter Wasserspiegel in den heitersten Rahmen gefaßt, nicht als eine wässerige Öde mit nebligen Ufern.«

»Von jeher,« sagt Simrock, »war der Name dieses Flusses ein süßer Klang in jedem deutschen Ohre. Wie oft und gerne flochten die Minnesänger ihr sehnsüchtiges »alumbe den rîn« ihren schönsten Liedern ein, zuweilen ohne weiteren Grund, nur um des lieben Namens willen. Heute noch, wenn man in dem Rheinweinliede des trefflichen Matthias Claudius an die Stelle kommt, wo es heißt: ›Am Rhein, am Rhein!‹ wie stimmen da alle Kehlen vollkräftig mit ein, wie klingen alle Römergläser an, wie schüttelt der Deutsche dem Deutschen die Hand, wie fühlen sich alle Teilnehmer des Festes, so zufällig sie zusammengekommen seien, in dem Gedanken an den geliebtesten unserer Ströme befreundet und verbrüdert.«

»Ja, der Rhein ist uns ein heiliger Strom, und seine Ufer sind die wahre Heimat der Deutschen, der ehrwürdige Herd aller deutschen Kultur. Was dem Inder der Ganges, das ist dem Deutschen der Rhein. Religion, Recht, Kunst und Sitte haben sich von ihm aus über die Gaue unseres Vaterlandes verbreitet!« Darum ist es unsere heilige Pflicht, Gut und Blut einzusetzen, sollte je sein Besitz uns streitig gemacht werden.

Wenn wir im Schnellzug unter vollem Dampf von Mülhausen nach Straßburg das Land rasch durchziehen, so überschauen wir mit einem Blick die Gestaltung des elsässischen Bodens. Dieser stellt sich in drei voneinander unterschiedenen Zonen dar. Im Westen erhebt sich die Gebirgskette der Vogesen – der Wasgenwald unserer deutschen Altvordern, der Wasichenstein der Sage – Der römische Name Mons Vôs?gus wurde von den Franzosen in les Vosges umgebildet, woraus die Deutschen wieder »Vogesen« machten. gleich einem natürlichen Wall zwischen dem Innern von Frankreich und dem Becken des Rheins. Ein Saum von Hügeln und Weinbergen umfaßt den Fuß der Kette, den Übergang bildend von der höhern Region zu der Ebene. Dann dehnt sich das Flachland selbst aus, einförmig, niedrig, eben, dem Rhein entlang ziehend in einer Länge von 200 Kilometern oder 27 deutschen Meilen, von Basel bis Lauterburg, die Hügelregion und den zu Elsaß gehörenden Teil der Vogesen zusammen an Flächeninhalt übertreffend.

Diese drei Zonen sind durch geognostische Beschaffenheit, durch den Anbau, wie durch die äußere Gestalt des Bodens scharf getrennt. Jede hat ihr eigentümliches Klima, ihre eigentümliche Pflanzendecke. Im Hochgebirge sehen wir nur Wald und alpenähnliche Weiden; die Hügelregion ist mit Reben bedeckt, das Flachland hat besonders Getreidebau.

Dem Rhein parallel, das Elsaß von Süden nach Norden durchströmend, läuft die Ill oder die Ell (lateinisch Alsa), die Land und Leuten den Namen gegeben hat: Elsassen oder Elsässer. Sie entspringt im Jura, ihre Zuflüsse empfängt sie aber alle auf der linken Seite von den Vogesen. Ihr Wasserstand ist sehr ungleich; auf lange Trockenheit folgen Überschwemmungen. Ein oberelsässisches Sprichwort lautet: »Die Ell geht wo sie well!«

Der Boden der elsässischen Ebene erhebt sich kaum einige Meter über den Rhein, dessen Meereshöhe in Kolmar 200, in Straßburg nur 144 m beträgt. Er besteht aus Lehm, Sand oder kleinen Rollsteinen, die teils durch den Rhein, teils durch die Ill und ihre vogesischen Zuflüsse abgelagert wurden. Eine schwache Bodenfalte, auf deren Rücken sich der Rhône-Rhein-Kanal von Süden nach Norden hinzieht, bezeichnet die Grenze zwischen den Diluvialgebilden von vogesischem Ursprung und denen des Rheins, dessen Rollsteine andere sind. Wo das Geröll vorherrscht, ist der Boden dürr und trocken, mit Gebüsch bewachsen, wie im Hardtwald, im Kardenwald (Kartenwald) und in der Gegend zwischen Hagenau, Sulz und Selz. An den fruchtbaren Stellen erscheinen große Wiesen. Kommt aber der fruchtbare Lehm über die Oberfläche, so gedeihen fröhlich die Getreidefelder, mit Pflanzungen aller Art gemischt, auf beiden Ufern der Ill, von Mülhausen bis unterhalb Straßburg.

Ein gesegnetes Land ist dieses Flachland des Elsasses; allein die mittlere Hügelregion erfreut sich eines noch reicheren Wohllebens. Vor allem wird dort der Weinbau getrieben. Nirgends gibt der Boden einen so hohen Ertrag, nirgends hat er einen so hohen Wert. Prachtvolle Reben bedecken die unteren Bergabhänge und ziehen sich am Eingange der Täler unter der erwärmenden Mittagssonne hin, bis auf eine Höhe von mehr als 400 m ü. M. Die Meereshöhe der Hügelregion schwankt meistens zwischen 300 und 400 m. Die Hügel liegen teils wellenförmig am Fuße des Gebirges, teils strecken sie sich wie Vorgebirge der Ebene entgegen. Sie bieten die schönsten Blicke in die lachende Rheinebene und in die grüne Romantik des Berglandes; eine Menge von Schlössern prangen eines neben dem andern, an das alte Wort erinnernd:

Drei Schlösser auf einem Berg,

Drei Kirchen auf einem Kirchhof,

Drei Städte in einem Tal

Hat ganz Elsaß überall!

Diese Hügelregion, 1-3 km breit, erweitert sich gegen Norden zwischen Zabern und Weißenburg, aber auch im Sundgau zwischen Thann, Belfort und Mühlhausen, wo sie das ganze südliche Elsaß bis zu den ersten Stufen des Juragebirges einnimmt. Sie besteht meist aus Tertiärbildungen (Grobkalk, Süßwasserkalk), bisweilen aus Sandstein oder Kalkschichten des Jura und Buntsandstein.

Durch tiefe Täler erheben wir uns über die Weingaue und betreten das Innere der Bergregion. Grüne Wiesen, die sich längs der rauschenden Gebirgsbäche ausdehnen, deuten hier besonders auf Viehzucht. Auf die Wiesen folgt Wald, dann wieder Alpenweiden oder kahle Felsstürze. Der obere Teil der Vogesen ist ganz von unübersehbaren Waldungen und stellenweise mit Weiden bedeckt. Die strenge Witterung erlaubt kaum auf einigen gut geschützten Abhängen den Anbau von kleinen Korn- und Kartoffelfeldern, auf den höchsten Gipfelflächen liegt der Schnee von Anfang Oktober bis in den Mai hinein.

Wie im Schwarzwald, gegenüber auf der andern Seite des Rheins, finden sich auch im Wasgenwald auf den höchsten Flächen, von finstern Tannenwäldern umgeben, kleine dunkelfarbige Seen; einige, wie der Sternsee und der Weiße See, zeichnen sich durch die karartige Gestalt ihrer Becken aus; die Bergbewohner behaupten, sie hätten eine unermeßliche Tiefe und reichten bis zu den untersten Abgründen des Meeres. Die meisten dieser kleinen Seen verdanken ihre Entstehung wahrscheinlich den Gletschern, welche während der Eiszeit auch in die Täler der Vogesen hinabstiegen und dort unverkennbare Spuren ihres Daseins zurückließen – geritzte Rollsteine und moränenartige Steinwälle.

Die Masse der oberen Vogesen, von vorwiegend kristallinischer Beschaffenheit, hat abgerundete Kuppen von bedeutender Höhe (der Elsässer Belchen hat 1244 m; der Große oder Sulzer Belchen bei Gebweiler 1426 m). Der mittlere Wasgenwald ist wie der untere Schwarzwald ein breitrückiges Buntsandsteinplateau, das sich nach Norden abstumpft. Die Täler \der Hochvogesen sind tief eingeschnitten, und in ihrem unteren Teile herrscht große Fruchtbarkeit, wenn auch die Dörfer nicht die Größe und Bedeutung derer in der Rheinebene erreichen.

Die Bewohner des Elsaß entstammen in der Hauptsache einer Mischung zweier Rassen, der der schwarzhaarigen und dunkeläugigen Kelten und der blondhaarigen und blauäugigen Germanen. Schwarzes und blondes Haar, helle und dunkle Augen halten sich heute ungefähr das Gleichgewicht, jedoch scheint nach Körpergröße und Gestalt das germanische Element zu überwiegen. Die Sprache der Elsässer ist das Deutsche, und zwar im Oberelsaß die alemannische, im nördlichen Unterelsaß die fränkische Mundart. Nur ein kleiner Bruchteil der Bewohner spricht das Französische als Muttersprache, meist aber nicht ein reines Französisch, sondern jenes kelto-romanische Platt, Patois genannt, das besonders in den Hochtälern der Vogesen, so im oberen Bechine-, Weißheber- und Weilertal, sich noch erhalten hat.

In dem fruchtbaren angeschwemmten Boden der Ebene hat deutscher Fleiß die Landwirtschaft auf einen hohen Grad der Entwicklung gebracht. Kein Stück Boden bleibt unangebaut. Schachbrettartig reihen sich die buntfarbigen Felder der Ebene in ungezählten schmalen Äckern aneinander. Die Kirchtürme der zahlreichen Städte und Dörfer ragen aus einem breiten Kranz von Obsthainen und Gärten empor. Über die Hälfte des Landes ist mit Getreide bepflanzt. Getreidearten, die einem armen Boden eigentümlich sind, finden sich nicht. Überwiegend wird Weizen gebaut, weniger Gerste, Roggen und Hafer. Das Elsaß gehört zu den besten Hopfenländern unseres Vaterlandes und erzeugt etwa 20 Prozent der gesamten Ernte Deutschlands. – Auch Tabak, Zuckerrüben, Flachs, Hanf und Raps werden in vorzüglicher Qualität auf großen Flächen der Ebene gebaut.

Von hervorragender Bedeutung für das Elsaß ist der Weinbau, der 27 000 ha oder mehr als 3 Prozent des gesamten Flächeninhaltes des Landes einnimmt. Er bedeckt vor allem die den Vogesen vorgelagerte Hügelregion, geht aber gelegentlich auch weit in die eigentlichen Gebirgstäler hinauf. Zahlreiche alte Weinsprüche rühmen besonders die edlen Eigenschaften Oberelsässer Weine, eines »Thanner Rangen«, »Gebweiler Kitterle«, »Rappoltsweiler Riesling« und anderer. Viehzucht wird vorzugsweise in der Hügelregion und auf den Hochweiden des Gebirges, dort in der Form der Sennwirtschaft, mit Erfolg betrieben. Der Holzreichtum, den die prachtvollen Nadelwälder der Vogesen bergen, ist seit dem Einsetzen der planvollen Forstverwaltung unter der deutschen Herrschaft eine ständig steigende zuverlässige Einnahmequelle des Landes geworden.

Die Bevölkerungsdichte ist bedeutend, denn es kommen im Durchschnitt auf das Quadratkilometer im Unterelsaß 143, im Oberelsass 146 Bewohner. Natürlich wechselt sie vom Flachland bis auf die höheren Lagen im Gebirge; in der Ebene und besonders in der Weinzone der Hügelregion ist sie am größten, während man in den hohen Tälern nur etwa achtzig Bewohner auf dem Quadratkilometer zählt.

Die größeren Städte fallen alle auf das Flachland: Straßburg, Mülhausen, Kolmar, Schlettstadt und Hagenau. Die ehemalige Reichsstadt Straßburg (1905: 168 000 Einw.) entstand an der Vereinigung der beiden Flüsse Ill und Breusch, 3 km vom Rheine entfernt, der sich hier auf eine kurze Strecke zu einer Stromenge mit festen, sumpflosen Ufern zusammendrängt, also leicht zu überbrücken war, und dessen Schiffbarkeit erst hier eigentlich beginnt. Gleichzeitig liegt die Stadt am Eingang der Zaberner Stiege, des wichtigsten Passes, der quer durch die Vogesen führt und den der Rhein-Rhône-Kanal, sowie die von Straßburg nach Paris führende Eisenbahn benutzt. Wegen seiner beherrschenden Lage im mittleren Teile der Rheinebene ist Straßburg seit alters stark befestigt. Die innere Stadt zieren zahlreiche alte Bauten, allen voran das herrliche Münster (142 m), ein Werk des deutschen Meisters Erwin von Steinbach und eine der edelsten Blüten gotischer Baukunst.

Daß die Elsässer nicht nur im Ackerbau und im Obst- und Weinbau, sondern auch in der Industrie eine der höchsten Stufen unter allen europäischen Völkern erreicht haben, ist weltbekannt. Billige Arbeitslöhne infolge der Anzahl unbeschäftigter Bewohner, entwickelten frühzeitig größere Gewerbsanstalten in den Tälern des Elsasses und der Vogesen. Anfangs wurde die Baumwolle von der Hand gesponnen und gewebt; damals fand die Fabrikation besonders in dem geringen Lohn der Handarbeit ihren Vorteil. Als später die mechanischen Kräfte (Maschinen) die Oberhand gewannen, wurden die vereinzelten Werkstätten durch gemeinsame ersetzt, und die Fabrikanlagen ließen sich am laufenden Wasser nieder.

Bald aber reichte die Triebkraft des Wassers nicht mehr aus, zumal da die Bergströme, die von den Vogesen herabfließen, sehr veränderlich sind in ihrer Wasserfülle. So nahm man zu Dampfmaschinen seine Zuflucht. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, für solche größere Fabrikanstalten die Ebene zu wählen, weil diese durch die Nähe der Eisenbahn die wohlfeilste Fracht für Kohlen und Baumwolle ermöglichte. Städte wie Mülhausen, Sennheim, Kolmar laufen den Vogesenorten den Rang ab. Aber es dauerte nicht lange, so brachte der wachsende Reichtum und die immer mehr zunehmende Entwickelung der Fabriken es dahin, daß auch Eisenbahnen in die Gebirgsgegenden geführt wurden, welche diese mit der Hauptbahn von Mülhausen nach Straßburg verbanden. Damit wanderte die Fabriktätigkeit wieder in die Vogesentäler hinein, deren Wasserkräfte durch den Bau von Stauweihern – die Seen des Hochgebirges haben einen nutzbaren Inhalt von 7 Millionen cbm – zu vermehren, sich die Regierung in den letzten Jahren besonders angelegen sein läßt.

Die Wichtigkeit der Baumwollenindustrie überragt jede andere im Elsaß. Sie beschäftigt über 70 000 Personen oder 8 % aller Erwerbstätigen des Landes und kann sich getrost mit den Betrieben und Fabrikaten Englands messen. Nach der Spinnerei, Weberei und Druckerei der Baumwolle kommt die Fabrikation der wollenen Tücher, der Stoffe aus Wolle und Baumwolle, aus Garn und aus Seide, danach der Maschinenbau, die Fabrikation chemischer Produkte; die Wollkämmerei, die Gerberei und verschiedene Gewerbe von minderer Wichtigkeit. Wenn die Gegend nördlich von Straßburg eine unstreitige Überlegenheit besitzt durch blühenden Ackerbau, so hat sich die Großindustrie besonders an der Ill niedergelassen.

In Mülhausen, dem Hauptzentrum der Industrie, befand sich bei der Volkszählung im Jahre 1894 eine Bevölkerung von 82 000 Seelen, 1905: 95 000, ungerechnet die Bevölkerung der Nachbargemeinden, die sozusagen die Vorstädte bilden. Die gedruckten Tücher von Mülhausen zeichnen sich nicht nur durch ihren guten Geschmack aus, selbst die Erfindungen in diesem Industriezweige rühren besonders aus dem Elsaß her, obschon in England die Fabrikation gedruckter Tücher ausgedehnter ist und eine größere Menge von Arbeitern beschäftigt. Nach Mülhausen reisen Industrielle aus allen Ländern, wie nach einer Hochschule, um sich zu belehren und den Geschmack zu bilden.

Die Fabrikstadt Mülhausen wird noch lange den deutschen, österreichischen und selbst den Schweizer Fabriken zum Muster dienen. Auch mit der Erbauung einer »Arbeiterstadt«, aus beinahe 1200 kleinen wohnlichen Häusern bestehend, welche die »industrielle Gesellschaft« ins Dasein gerufen hat, um sie den Arbeitern gegen allmähliche Abtragung der Herstellungskosten zu überlassen – ist Mülhausen allen Fabrikstädten vorangegangen.

Quellen: Charles Grad, Skizzen aus dem Elsaß und Vogesen im »Ausland« 1871. – Eduard Grucker, Die Vogesen. Monographien zur Erdkunde. Leipzig und Bielefeld 1908 (Velhagen & Klasing).

Von L. H. Werner in Mülhausen i. E.

Benutzt der Reisende die Bahn von Basel nach Straßburg, so sieht er sich auf der einen Seite beständig von einem kuppenreichen Höhenzug begleitet, welcher der Rheinebene zu oft steil abfällt, oft in kleine, sich abstufende, ruinengekrönte Vorberge übergeht und dem Unterlande zu immer mehr und mehr verflacht. Diesen Gebirgswall, der eine natürliche Grenze zwischen Deutschland und Frankreich bildet und sich bei einer Länge von ungefähr 330 km und einer Breite von 40-45 km von Belfort bis in die Pfalz erstreckt, nennt man den Wasgau oder die Vogesen. Sie erreichen in Oberelsaß ihre größte Höhe und Breite, ihre Gipfel stehen aber in bezug auf großartige und majestätische Höhe denen der Schweiz nach; hingegen können sich die Vogesen, was Naturschönheit anbetrifft, mit sämtlichen mitteleuropäischen Gebirgen messen. Die wilde Romantik des Harzes, die Wellenformen der Thüringer Berge, die Wälder und Seen des Schwarzwaldes, mit dem die elsässische Kette in Richtung, Form und geologischer Beschaffenheit eine große Ähnlichkeit besitzt, die felsigen Höhen des Riesengebirges und die Granitkolosse des Fichtelgebirges trifft man hier vereinigt, selbst die Vegetation der Alpen findet sich oft in größerem Maßstabe auf diesem Gebirge.

Geologisch teilen sich die Vogesen in die oberen oder kristallinischen und niederen oder Sandsteinvogesen. Die erste Masse liegt hauptsächlich im Oberelsaß und hat abgerundete Kuppen von bedeutender Höhe, Ballons oder Belchen genannt; sie entsprechen genau den Belchen des gegenüberliegenden Schwarzwaldes. Über den Ursprung des Wortes Belchen ist schon viel geschrieben und gestritten worden; einige Geographen suchten die Erklärung des Wortes in der kuppenartigen Gestaltung der Berge, was wohl für einige Gipfel zutreffen könnte, für andere jedoch gänzlich verfehlt ist, unter anderem hat der spitze Jura-Belchen auf allen Seiten nur schroffe Abhänge, im Norden sogar eine senkrechte Felswand aufzuweisen. Andere wollen das Wort ohne genügenden Grund von »Berg« oder gar von »Balkon« ableiten. Neuerdings neigt man dazu, Belchen aus Bélén oder Bel, d. h. ein dem Sonnengotte geweihter Ort, zu erklären. In der Tat wurde in keltischer Zeit dieser Gottesdienst auf den Höhen der Berge abgehalten.

Aus der Vogelschau gesehen, lassen die oberelsässischen Vogesen deutlich zwei parallel laufende Kammlinien erkennen, während eine dritte sich auf der Westseite hinzieht, gegenüber den Buttes des Hautes Chaumes das elsässische Gebiet berührt und kurz darauf in das Unterelsaß übergeht. Die beiden ersten Gebirgszüge beginnen ungefähr in gleicher Höhe, der eine am Welschen oder Elsässer Belchen, der andere am Bärenkopf, und nehmen auf dieselbe Weise im Unterlande ihren Schluß. Beiderseits verteilen sich die höchsten Gipfel ziemlich gleichmäßig; der eine Strang bildet mit dem Elsässer Belchen (1295 m), dem Drumont (1208 m), dem Ventron (1209 m), dem Rheinkopf (1319 m), dem Hoheneck (1366 m) und den Hautes Chaumes (1306 m) den Grenzkamm, während der andere Zug mit dem Bärenkopf (1073 m), dem Roßberg (1191 m), dem großen Belchen (1424 m), dem Kahlen Wasen (1268 m) und dem Hohenack (976 m) die mittlere Linie zwischen der Grenze und den Vorhügeln der Vogesen beibehält. Diese beiden Hauptstränge sind untereinander durch Querketten verbunden und bilden deshalb nur eine Masse, deren tiefe Einschnitte und schroffe Abdachungen um so mehr auffallen, als sie auf der Westseite wenig oder gar nicht vorkommen. Charakteristische Beispiele hierfür liefern die Kesselseen und Zirkustäler des Hoheneck, der Schlucht und des Rothenbachkopfes, deren Ränder von Nadelfelsen sonderbarster Form oder von steilen und hohen Felswänden umgeben sind. Hieran schließen sich gewöhnlich die Gipfel von geringerer Höhe, welche sich dann ihrerseits verzweigen, um sich wieder um den Hauptgipfel zu gruppieren. Zwischen den Verbindungsketten liegen die Täler, die durch Einsenkungen in jener Zeit entstanden, da Vogesen und Schwarzwald nur ein Hochland bildeten. Die an die Rheinebene grenzende Vorhügellinie ist sehr unregelmäßig gegliedert, an einzelnen Stellen sogar schroff abgebrochen.

Die Vogesenkette gehört ihrer inneren Beschaffenheit nach zur Porphyrbildung; das Urgebirge besteht aus Granit und Gneis. Dieser findet sich bei Rappoltsweiler, Markirch und in Verbindung mit dem Granit in der Umgebung der Drei Ähren. Der Granit lagert hauptsächlich zwischen der oberelsässischen Grenze und dem Col de Bussang und tritt im Quellgebiete der Meurthe und Mosel sehr bedeutend auf. Ein rötlicher Granit, der auch im Masmünstertal erscheint, bildet das Massiv des Elsässer Belchens; ein grobkörniger Granit erstreckt sich vom Brézouard bis nach Rappoltsweiler. Im Süden des Gebirges und an seinen Abhängen lagern vorherrschend verschiedene Arten von Sandstein, dessen fein gewordenes Korn, mit tonartigen Teilen vermischt, den schieferartigen Sandstein Grauwacke entstehen läßt, der sich im Doller- und Thurtal und an den beiden Belchen findet, sogar sich bis ins Fechttal hineinzieht. In dem Schiefer- und Grauwackengebiete finden sich häufig Versteinerungen, Abdrücke fossiler Pflanzen, Mollusken und Korallen, die in der Gegend von Niederburbach nicht selten sind. Auf einem Vogesenhügel bei Thann liegt der sogenannte versteinerte Wald, ein alter Steinbruch, dessen Name sich auf die zahlreichen darin gefundenen versteinerten Baumstämme, Versteinerungen aus der Steinkohlenzeit, zurückführen läßt. Bei Gebweiler bestehen verschiedene Lager von Eruptivgesteinen in braunen, grauen und grünlichen Massen, die in besonders schönen Farben bei Oberburbach vorkommen.

Eine eigentümliche Verschiedenheit haben die Vogesen in bezug auf ihre beiderseitigen Täler aufzuweisen. Während auf der Westseite das Gebirge langsam abfällt und zwischen den Hügeln die Täler je nach ihrer Lage größere oder kleinere Kessel- oder Zirkusformen aufweisen, bringt die Ostseite einen vollständig steilen Absturz nach der oberrheinischen Tiefebene, wodurch naturgemäß auch andere Talformen auftreten müssen. Die oberelsässischen Täler nehmen meist ihren Anfang an dem Gebirgskamme, stürzen schroff ab und laufen dann zwischen kurzen Bergrücken trichterförmig in die Rheinebene hinaus. Dies fördert nicht allein den Gesamtanblick von einem höher gelegenen Standpunkte, sondern läßt auch die landschaftlichen Schönheiten, die nirgends zahlreicher als in den durch besondere Eigentümlichkeiten und Fülle der Gebirgsformen auffallenden Längstälern der Vogesen zu finden sind, viel schärfer hervortreten. Größere Nebenflüsse der Ill, wie solche des Rheins, beleben diese Täler und erinnern durch ihre Anordnung an die Verzweigungen eines Baumes, dessen Stamm durch den Hauptfluß versinnbildlicht wird.

Das Dollertal, das südlichste, wird halbkreisförmig von dem Gebirge umgeben; den Hintergrund bildet die schroff ansteigende Felsenwand des Elsässer Belchen, auf dem in einer steilen Schlucht der durch den Besuch des deutschen Kaisers vielgenannte Stauweiher Alfeld liegt. Die Gipfel des südlichen Gebirgsrückens des Kreises übersteigen außer dem Bärenkopf nirgends die Höhe von 1000 m; der Nordrand hingegen ist bei weitem imposanter und schärfer gegliedert, und Bergkolosse wie der Rimbacher Kopf (1195 m), der Roßberg und der Kratzen (1116 m) schneiden weit in das Tal hinein, das wie die meisten der Vogesen einst vergletschert war. Mächtige ausgedehnte Eismassen, die von den höchsten Gipfeln herab durch die Seen sich nach der Ebene zogen, deckten einst den ganzen hinteren Einschnitt. Eine eiszeitliche Endmoräne, die noch in jetziger Zeit das Tal abschließt, liegt oberhalb des Dorfes Sewen, eine andere bei Kirchberg. Das Dollertal besitzt die einzige Tropfsteinhöhle der ganzen Vogesenkette; leider ist sie noch unerforscht, teilweise unzugänglich. Der Berg unterhalb Sentheims ist ganz ausgehöhlt, die Gänge schmal und niedrig, jedoch entsprachen nähere Untersuchungen des sogenannten Wolfenloches im Jahre 1900 nicht den gehegten Erwartungen. Gehörig ausgegraben, ausgeputzt und gesäubert, ergeben diese Höhlen vielleicht später geographisch wichtigere Tatsachen.

Zu den schönsten Gebirgsbildern des Masmünstertales gehört die Umgebung der beiden Neuweiher, welche sich durch eine wunderbare alpine Felsformation auszeichnet und bis zur oberen Bershütte das Auge des Wanderers gefangen hält. Die Neuweiher, zwei natürliche Seen, liegen in einer Meereshöhe von 804,5 und 824 m; das Becken des größeren hat die Form einer ausgeschweiften, flachen, in Granit eingegrabenen Mulde. Die größte Tiefe des Sees beträgt 10 m. Über den Neuweihern, 984 m über Meer, in einem gewaltigen Trichter und rund von wenig bewaldeten Granitbergen eingeschlossen, breitet der Sternsee seine schimmernde, ca. 4,4 ha große Fläche aus; seine Tiefe wechselt zwischen 16 und 18 m.

Das Thur- oder St.-Amarintal hat im gesamten eine große Ähnlichkeit mit dem vorigen, nur ist es länger, breiter und tiefer, und seine Nordspitze bildet sozusagen die Verlängerung des Meurthetales. Der mittlere Südrand des einschließenden Gebirges verläuft ruhig und einheitlich und flacht sich dem Tale zu ab, während der Nordrand unzugänglich und schroff sich erhebt, als scheinbar unübersteigbare Mauer sich um den Gebweiler Belchen gruppiert, teilweise in dem mächtigen Hundskopf (1247 m) emporsteigt. Dicht bewaldet ragt am Eingang des Tales der Hartmannsweilerkopf empor, auf dessen Gipfel sich ganz rätselhafte Steingebilde von schwärzlicher Farbe, verglast, porphyritisch und porös befinden. Frühere Untersuchungen wollten darin Reste von Lavablöcken eines erloschenen Kraters sehen; neuere Berichte hingegen geben dieser Erscheinung eine ganz gewöhnliche Deutung, indem sie die Verglasung einem mächtigen Feuer, vielleicht einem Hochofen zuschreiben. Der hintere südliche Gebirgsrücken, der mit den höchsten Gipfeln den Grenzkamm bildet, fällt steil der Ostseite zu und läßt besonders genau die Spuren ehemaliger Vergletscherung erkennen. Die Felsenflächen sind glatt und abgeschliffen, die Wände zeigen parallellaufende Einschnitte und Risse, die zwar dem Auge durch wucherndes Moos und Gras entzogen, im Laufe der Zeiten aber schon vielfach bloßgelegt wurden. An dem Glattstein, der seinen Namen seinem glattpolierten Äußeren verdankt, sind noch heute deutlich die Spuren von Eisschliffen und Eisstreifen sichtbar; ein anderes Produkt der Glazialperiode ist ein in der Nähe des Heidenbadfalles gelegener Gletschertopf von 1,20 m Tiefe. Andere solcher Töpfe, von einem Gletscherbach durch mitgeschobene, im Kreise gedrehte Felsstücke hervorgebracht und langsam ausgeschliffen, finden sich vielfach im oberen Thurtale, ebenso zahlreiche erratische Blöcke, mehrere kleinere Moränen und zwei große Endmoränen, wovon die eine das Tal bei Wasserung abschließt, die andere unterhalb des Dorfes Krüth lagert. Die geschilderten Erscheinungen erinnern lebhaft an jene Zeit, da die Vogesengipfel noch nicht ihre heutige kuppenartige Form besaßen, sondern kahl und glatt aus den Eismassen hervorstarrten, um sich später durch Verwitterung oder durch Einwirkung der atmosphärischen Luft nach und nach umzubilden. Durch die Straße von Bussang sind Thurtal und Westvogesen miteinander verbunden; sie führt von Urbis aus stufenweise in die Berge, windet sich förmlich durch Felskolosse, die sie stellenweise wie Mauern umgeben, hindurch bis hinauf zum Gipfel, dessen Höhe 734 m beträgt und den ein finsterer Wald von Tannen deckt. Hier führt die Poststraße durch den 300 m langen, in den Felsen gebohrten Tunnel, dessen Innen- und Außenwände mit starken Steinen ausgemauert sind: an den Seiten liegen mächtige Felsstücke aufgebaut, um im Winter die Straße vor den oft sehr bedeutenden Schneemassen zu schützen. Hinter dem Tunnel von Bussang befinden sich die durch eine Holzhütte gedeckten Quellen der Mosel, die hier klein und unbedeutend ihren Anfang nimmt.

Das Lauch- oder Blumental hat die Länge des Dollertales (17 km) und zieht sich halbkreisförmig von Osten nach Westen, mit der Kurve nach Süden gerichtet. Reich gegliedert, von gleich hohen Kuppen beiderseitig begrenzt, wird das Tal seinem Hintergrunde zu immer enger, bis beim Lauchenkopf (1313 m) das Gebirge nur noch der Lauch den Platz einräumt. Auf beiden Strängen erheben sich die höchsten Gipfel der Vogesen; oben kahl, unten mit Wald bedeckt, erstrecken sie sich gleichmäßig, der eine mit der Belchenkuppe bis zum Rheinkopf, der andere mit dem Kahlen Wasen (meist kleiner Belchen genannt) bis zum Rothenbachkopf. Der Belchen von Gebweiler ist mit 1424 m der bedeutendste Berg des ganzen Höhenzuges und setzt sich größtenteils aus Schiefer und Grauwacke zusammen. Dichte Waldstrecken bedecken die unteren Abhänge, Matten und öde Weideflächen ziehen sich dem Gipfel zu, aber nie hört die Vegetation gänzlich auf. Die Aussicht, die man vom Belchenkopfe aus genießt, ist eine unumschränkte, da er durch seine Höhe sämtliche Felsenhäupter und bewaldete Kuppen seiner Umgebung überragt. Im Westen blickt man an kahlen Gipfeln vorbei in das französische Flachland, im Osten erstreckt sich der vielgegliederte Schwarzwald, während der Süden durch die weißglänzende Kette der Alpen, hinter welcher bei heiterem Himmel der Montblanc mit seinem eisigen Haupte sichtbar wird, geschlossen ist.

Am Nordabhang des Belchen liegt in einer Höhe von 936 m, in einem unheimlichen Belchenbecken, der 7,5 ha umfassende, stellenweise über 23 m tiefe, forellenreiche, der Gletscherzeit entstammende Belchensee. Seine mangelhafte Stauung im 18. Jahrhundert war die Ursache einer verheerenden Überschwemmung; heute benutzen Industrie und Landwirtschaft den teilweise unterirdisch abfließenden und ins Lauchtal stürzenden Seebach. Nordwestlich vom Belchensee breitet inmitten eines Berglabyrinthes der vor einigen Jahren errichtete Stausee Lauchenweiher seine Wasserfläche aus. Unterhalb des Sees liegen die vielbesuchten Lauchenfälle. Auf dem Belchengipfel selbst befindet sich seit Anfang 1888 eine von der Landesregierung errichtete meteorologische Station; eine ebensolche sollte der Hoheneck im Jahre 1902 erhalten, jedoch unterblieb die Ausführung aus technischen Gründen.

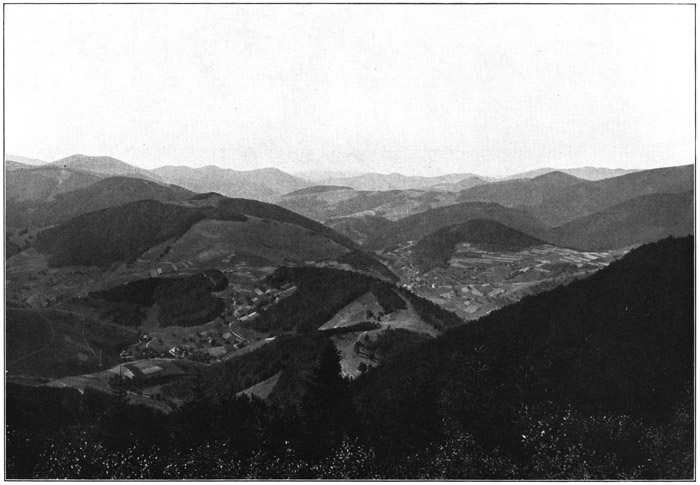

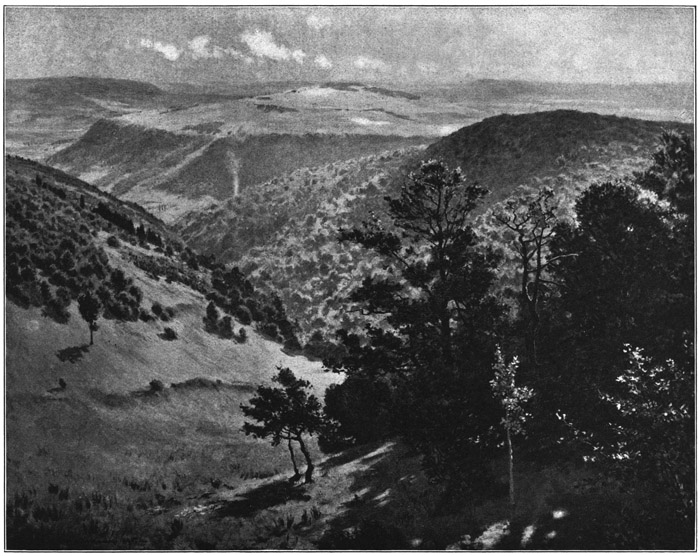

Vogesenlandschaft.

Nach einem Gemälde von Franz Hein.

Der Kahle Wasen (1278 m), dem großen Belchen gegenüber, überragt bedeutend den von seinem Fuße losgetrennten niederen Höhenzug, der sich vom Eingange des Fechttales bis nach Lautenbach zieht; die zwischen beiden befindliche langgezogene Schlucht entstand wahrscheinlich zur Zeit der Einsenkung der Rheinebene. Im Norden geht das Gebirge nach und nach in die Vorhügel über, die das Münstertal begrenzen; der Hauptstock hingegen teilt sich in zwei Stränge, welche, durch einen wald- und mattenreichen Saum voneinander geschieden, in gebrochenen Linien nach Westen verlaufen und am Rothenbachkopf sich wieder vereinigen.

Das Tal der Fecht, besser unter dem Namen Münstertal bekannt, ist das breiteste der Vogesen, das seinerseits wieder das Seitental Sulzbach bildet und sich bei Münster in das Groß- und Kleintal verzweigt, in welches Dreieck der Hoheneck mit seinen Ausläufern weit hineingreift. Nach dem Belchen ist dieser die höchste Spitze (1361 m) der Vogesen; er liegt in einer der schönsten Gegenden des Oberelsasses und gilt besonders in orographischer Hinsicht als wichtiger Ausgangspunkt. Über den Hoheneck zieht sich die Grenzscheide; genau in der Mitte des Gipfels steht der Grenzstein, und während das Granitplateau nach Norden und Westen sich langsam in einem Höhenzug verliert, fallen andererseits die felsigen Abhänge sehr schroff dem Tale zu. Vier Flüsse haben in der nächsten Umgebung dieses Berges ihre Quellen und verteilen sich von hier aus strahlenförmig: die Fecht und die Thur fließen nach Osten und Südosten, die Moselotte und die Vologne nach Süden und Westen; außerdem erhält im Norden die Meurthe einige kleinere Zuflüsse. In dieser Hinsicht gleicht der Berg einigermaßen dem St. Gotthard der Alpen, von welchem ebenfalls in entgegengesetzter Richtung vier Flüsse entspringen.

Nicht minder merkwürdig ist der Hoheneck in bezug auf seine Flora, welche durch ihren Artenreichtum sämtliche Vogesengipfel übertrifft. Im Vergleiche zu dem Badischen und dem Schweizer Gebirge ist das bunte Gemenge der Pflanzen auf diesem Gipfel auffallend; eine genaue Feststellung der Ursache dieser Erscheinung erfolgte durch die Untersuchungen der Geologischen Landesgesellschaft. Hiernach wurde erwiesen, daß meist nur spärlich bewaldete, tief eingeschnittene Täler auf die oberelsässischen Gebirgshöhen führen und so im allgemeinen die Vegetation ohne Hindernis aufwärts gelangt. Daraus läßt sich vielleicht erklären, warum oben so viele Pflanzen der Ebene neben alpinen und subalpinen Formen getroffen werden. Als Seltenheiten finden sich verschiedene Steinbrecharten (Saxifragaceen), die ohne Zweifel aus den Pyrenäen nach den Vogesen verpflanzt wurden. Weniger reich in dieser Hinsicht ist der große Belchen, obwohl auch er einzelne Arten aufweisen kann, die sonstwo nicht gefunden werden. Reichhaltiger tritt die Vegetation in der Nähe der Seen und in den Torfmooren auf, darunter die sehr seltene Nixblume Nuphar pumilum.

Nördlich vom Hoheneck liegt der Gebirgspaß der Schlucht, der höchstgelegene Übergang der Vogesen nach der Westseite. Der Gebirgskamm ist im allgemeinen waldfrei, ein Umstand, der die Kammwanderungen besonders begünstigt; von der Schlucht aus lassen sich solche beiderseitig unternehmen und gewähren dem Naturfreunde herrliche Aussichten. Ein zurzeit vielbesuchter Punkt in dieser Gebirgswelt ist der Altenweiher, der größte Stausee des hinteren Fechttales, in wildromantischer Lage. Er wurde 1886-89 in einem tiefen Becken, das von einem vermoorten See eingenommen war, gebaut, und seine Staumauer, welche eine mittlere Höhe von 20 m erreicht, verdient neben derjenigen des Alfeldweihers die größte Bewunderung.

Der Nordrand des Fechttales, der beim Eintritt in dasselbe steil zur Ebene abfällt, während die niederen Vorhügel sich dem Weißtale zu ziehen, erstreckt sich nach Westen, nachdem seine Grenze durch die jäh abbrechenden Gipfel des Hohenecks (976 m), Kühbergs (966 m) und Hörnlekopfes (1040 m) gebildet worden. Im Westen türmt sich das Gebirge in hohe Grenzspitzen, wie Tannet (1292 m) und Wurzelstein (1266 m), auf, in deren Felsenbecken sich die bedeutendsten Vogesenseen befinden, darunter der Weiße und der Schwarze See; dieser wurde im Jahre 1900 mit einer Staumauer versehen, welche dazu dienen soll, den Abfluß des Behälters zur Regulierung der Niederwasserstände im Interesse der Landwirtschaft und Industrie des Tales in sicherer Weise zu regeln. Ähnlich liegen auch die übrigen Weiher des Wasgaus; auf den Höhen des Gebirges in felsiger, schluchtenreicher Umgebung breiten sie ihre stillen Wasserflächen aus, während der Wald, der gewöhnlich die eine Seeseite umgrenzt, dem Ganzen einen Anstrich von Größe und Feierlichkeit verleiht. Auf den Vogesenhöhen haben ebenfalls fast sämtliche kleinere Flüsse und Bäche des Oberelsasses ihre Quellen, so die Weiß, die Fecht, die Lauch, die Doller und die Thur, deren Oberlauf um so unregelmäßiger, als ihr Quellgebiet regelmäßig ist. Bald stürzt die Wassermasse wild brausend über ein felsiges, tief eingeschnittenes Gehänge, bald leise wie ein Silberfaden zwischen dem Gestein hindurch oder als murmelnder Waldbach durch den schattigsten und kühlsten Teil des Waldes, bald wieder in zickzackförmigem Laufe durch eine kleine Schlucht, hier und da durch Trümmeransammlungen dammförmig gehemmt, über welche das Wasser einen Fall bildend hinwegschießt und laut rauschend die Eintönigkeit und Stille des Gebirges unterbricht. Die Vogesenflüsse haben im allgemeinen den Nachteil, daß sie in ihrem hinteren Laufe sehr steil sind und ihr Quellgebiet von abschüssigen Talwandungen umgeben ist, welche mit ihrem felsigen Boden und infolge der teilweise nur spärlichen Bewaldung wenig Niederschlagswasser aufnehmen und zurückhalten können. In der Tat, die oben unscheinbaren Gebirgsbäche werden in den einzelnen Tälern zu größeren Flüssen, deren Wasser leider auch hier durch das starke Gefäll allzu schnell der Rheinebene zueilt und deshalb im Hochsommer schon öfters zu verhängnisvoller Trockenheit Anlaß gab.

Auf den Höhen der Gebirgskette liegen, außer den größeren Seen, auch viele vermoorte, sumpfartige Moränenseen, die keinen Abzug des Wassers haben. Dieser Boden fördert das Wachstum gewisser Pflanzen, wie Riedgräser, Binsen, Moose u. a., welche von Zeit zu Zeit absterben und sich nur teilweise zersetzen. Diese Überreste in Verbindung mit Erdharzen und Erdarten bilden den Torf, dessen Entwickelung jedoch nur langsam vorangeht; jedes Jahr entsteht eine Schicht, die oben locker und braun, unten dicht und schwarz ist. Die elsässischen Vogesenseen werden mit der Zeit das Los derjenigen der gegenüberliegenden Seite teilen, welche, durch die fortwährende Bildung des Torfes eigentlich nur noch große Sümpfe darstellen, so der See von Lispach. In der Nähe des Forlenweihers in der Gebirgswelt des hinteren Fechttales befindet sich der unter dem Namen Karpfenweiher bekannte Trockensee, vorzeiten ein größerer Gletschersee, heute nur noch ein hart eingetrocknetes Hochmoor. Unweit davon liegt ein zweiter vermoorter Seeboden, der ebenfalls der Torfbildung sein Verschwinden verdankt. Der Hexenteich unweit des Grenzkammes (929 m), früher ein kleiner Kesselsee, ist durch dieselben Umstände eingegangen. Dasselbe Schicksal wird in den nächsten Jahrzehnten das Rote Ried, die sumpfige Matt auf den Höhen des Stolzen Ablaß (810 m) erreichen. Das beste Beispiel der Torfbildung bietet der Sewensee; früher war er vielleicht fünfmal größer als er heute ist, mit der Zeit hat sich jedoch sein Wasserspiegel verkleinert, Geröllmassen deckten einen Teil des Sees, und von den Ufern aus schritt die Vermoorung so bedeutend vor, daß sein Flächeninhalt bei 12 m Tiefe sich auf ungefähr 3,5 ha verringerte.

Das Gebirge zwischen dem Fechttale und der oberelsässischen Grenzlinie wird durch das lange, enge Weißtal durchbrochen, das bis zu seinem hinteren Teile beiderseitig von Bergen mittlerer Höhe eingeschlossen ist, nach der Westgrenze zu jedoch schroff emporsteigt; links ragt die Felsenkuppe des Fauxkopfes (1219 m) in die Lüfte; nördlich davon zwängt sich die Straße des Col du Bonhomme durch die Felsen. Dem Fauxkopf gegenüber erhebt sich vereinzelt der Doppelklotz des Brézouard (1231 m). An seiner Westseite zieht sich das Lebertal bogenförmig bis an die Grenze, umgeben von granitischen Hügeln, die sich nirgends über 1000 m erheben. – In dieser romantischen Gebirgsnatur liegen zwei der besuchtesten Luftkurorte des Oberelsasses: Tannenkirch (580 m über dem Meeresspiegel), am Fuße des Tännchel (910 m) mit seinen sonderbaren Felsenformationen, deren sich die Sage reichlich bemächtigt hat, erfreut sich des Rufes, ein Gebirgsdorf im wahren Sinne des Wortes zu sein und wird hierin nur von Altweier übertroffen, das als höchstgelegenes Dorf des Elsasses gilt. Seine mittlere Höhe beträgt 828 m, einzelne seiner weithin zerstreuten Häuser gehen jedoch über 900 m hinaus. Dieser Teil der Hochvogesen ist auch die Heimat der Sennen, die mit ihren Herden auf den Höhen in voller Abgeschiedenheit ein wirkliches Alpenleben führen. Die niedrigen, einfachen, an einen Bergabhang gebauten Sennhütten sind durch ihre mit Steinen und Felsstücken beschwerten Strohdächer schon von weitem sichtbar. Diese Dächer, die oftmals wegen ihrer Feuergefährlichkeit abfällig beurteilt wurden, haben den Vorteil, im Winter die Kälte, im Sommer die Hitze leidlich fernzuhalten; außerdem bilden sie einen wind- und wasserdichten Schutz bei Sturmwetter. Außer dem Sennen ist auch der Holzschlitter, der mühsam auf seinem Schlitten das Holz zu Tale führt, eine den Vogesen eigene Erscheinung, bis der Fortschritt der Neuzeit ihn wie so viele andere um das tägliche Brot gebracht hat.

Das Klima der Vogesen ist in Anbetracht der unregelmäßigen Höhenlagen ein verschiedenes; im gesamten berechnet, kann eine mittlere Jahrestemperatur von 7 bis 8° angenommen werden. Ebenfalls durch die Lage des Gebirges bedingt ist die verhältnismäßig heftige Kälte des Winters; häufig und rasch sind auch die atmosphärischen Änderungen, die im Sommer oft trübe, kalte Tage, im Winter manchmal warme und schöne Tage hervorbringen. Nach oben zu nimmt die Temperatur auf 150 m um etwa 1° ab. Die Höhen zeigen im Winter gewöhnlich eine geringere Bewölkung als das Tal, das hingegen bis auf etliche hundert Meter Höhe starke und dichte Nebel aufzuweisen hat. In diesem Falle erfährt die obere Temperatur eine Steigerung und bedeutende Abweichung von derjenigen des Tales, sodaß auf den Höhen das schönste Sommerwetter herrscht, während unten kalte und nebelige Wolken lagern. Diese Erscheinungen zählen nicht zu den Seltenheiten, im Jahre 1897 wurde ein solcher Fall ganz genau beobachtet. Am 26. Dezember war der Belchen und seine Umgebung ganz von Schnee eingeschlossen; ein undurchdringlicher Nebel ballte sich unter der Kuppe und entzog dem Auge die Ebene, oben hingegen herrschte der schönste Sonnenschein. Eine unvergleichliche Fernsicht bot sich dem Auge; über die Nebelmassen ragten schneeige Gipfel empor, hinter welchen im Westen der Grenzkamm, im Süden die Alpen sichtbar wurden, während der Osten durch die langgezogene Gipfelkette des Schwarzwaldes begrenzt war – hoch darüber glänzte der schönste blaue Sommerhimmel. – Das Klima der Täler ist im allgemeinen dasselbe wie das der Ebene; jedoch bringen die sehr häufigen Südwestwinde oftmals Regen oder feuchte Witterung. Ebenso sind die nicht seltenen Gewitter meist von andauernden Regengüssen begleitet, der Überfluß an Wasser eilt dann mit rasender Geschwindigkeit von den Höhen der Ebene zu und richtet dort manchmal große Verheerungen an. Der Schnee erscheint auf den Vogesengipfeln gewöhnlich Mitte Oktober und hält sich bis Anfang Juli; in den Felsenritzen ist er oft das ganze Jahr zu sehen. Im Jahre 1900 waren die Schneeverhältnisse der Vogesen ausnahmsweise sehr ungünstig. Noch Ende Mai fiel Schnee auf den Höhen; der Elsässer Belchen hatte eine weiße Decke von ca. 7 m, der Rothenbachkopf und der Hoheneck wiesen 2 m hohe Schichten auf, die aber durch kurz darauf eingefallene Regen teilweise wieder verschwanden. In den hochgelegenen Schluchten erhielt sich der Schnee bis Ende Juli. Seit dem Monat Oktober hüllte wiederum eine Schneedecke das Gebirge ein. Als Merkwürdigkeit sei erwähnt, daß ein Schneefall im Jahre 1888 noch Ende Juli in den höchsten Regionen des Gebirges auftrat. Ebenfalls schneereich waren die Jahre 1904 und 1907; im Monat März des letzteren wies die Schlucht eine Schneedecke von 3,50 m auf. Mächtige Lawinen gingen zu Tal und rissen Steine, Geröll und Bäume mit; ebensolche Schneeanhäufungen befanden sich an den steilen Wandungen des Welschen Belchen, des Kahlen Wasen, des Hoheneck, des Rotenbacher Kopfes usw.

Im Vergleiche zu dem vorigen Jahrhundert ist der Bergbau in den Vogesen bedeutend zurückgegangen; nichtsdestoweniger sind die Minen noch zahlreich und beschäftigen eine Menge Hände. Die großen Silberminen von Markirch sind zum Teile eingegangen, sollen jedoch nach neueren ergiebigen Versuchen wieder in Betrieb gesetzt werden. Die Eisen-, Blei- und Kupferminen liefern einen ansehnlichen Ertrag, so hauptsächlich im hinteren Masmünstertal, von dessen alten Erzgruben behauptet wird, daß man in ihren Stollen, wenn keine Verschüttung eintreffe, einen ganzen Tag fortgehen könne.

Die Bevölkerungsverhältnisse der Vogesentäler sind im allgemeinen als sehr günstige zu bezeichnen; die zahlreichen Fabriken, die seit etwa 100 Jahren dort entstanden und Tausende von Arbeitern beschäftigen, mögen viel dazu beigetragen haben. Die Landbevölkerung ist durchschnittlich ein kräftiger, gutherziger, friedliebender, besonders gastfreundlicher Menschenschlag, der in vieler Hinsicht seine von den Vätern ererbten Gewohnheiten beibehalten hat. Die Sprachgrenze zieht sich nach den Untersuchungen von Dr. C. This vom Elsässer Belchen bis Münster in gleicher Linie mit der Grenze und der Wasserscheide, von hier in einer Zickzacklinie über Schnierlach, Diedoldshausen, Altweier, Leberau, Groß-Rumbach usw. bis zum Donon, der höchsten Erhebung der unterelsässischen Vogesen. In den Tälern der Fecht, Thür und Doller, die durch ihren steil nach Osten abfallenden Hintergrund dem Vordringen der Talbewohner mehr Schwierigkeiten entgegensetzten, scheint die Sprachgrenze viel schärfer abgebrochen als in den anderen, die eine gegenseitige Annäherung förderten.

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik, 1901, umgearbeitet 1909.

Wer Deutschlands Bezirke für Großindustrie aufzählt, der darf den südwestlichen Winkel unseres Vaterlandes, das Oberelsaß mit den Brennpunkten Mülhausen-Kolmar, entschieden nicht außer Betracht lassen. Wenn man auch geneigt sein mag, das Zahnrad im Stadtwappen von Mülhausen als Wahrzeichen seiner großen industriellen Betriebsamkeit aufzufassen, so ist doch zu bedenken, daß die Großindustrie hierzu nicht alt genug ist, daß vielmehr das Rad hindeutet auf die ehemals an der Ill gelegenen Mühlen des alten Straßburger Stephansklosters.

Den Grundstein zur Textilindustrie des Oberelsaß und Mülhausens insbesondere legten im Jahre 1746 Samuel Köchlin, Joh. Jakob Schmeltzer und Joh. Heinrich Dollfuß in der Absicht, die baumwollenen, bunten indischen Tücher fabrikmäßig herzustellen; also baumwollenes Gewebe mit Buntdruck war das Ziel! Und hierin liegt heute noch der Schwerpunkt der gesamten Oberelsässer Großindustrie, die sich an der Grenze dreier Zollgebiete (Deutschland, Schweiz, Frankreich) entfaltet hat. Solange Mülhausen als deutsche Reichsstadt zwischen zwei Stühlen saß und bald zum Reich, bald zur Eidgenossenschaft hinneigte, wollte seine Industrie nicht recht vorwärts. Erst nachdem es 1798 seine Aufnahme in die französische Republik nachgesucht, als es ein großes Absatzgebiet in Frankreich, eine Auslage für seine Erzeugnisse in Paris gefunden, als die Handelssperre für seine Artikel eine ungeheure Nachfrage herbeiführte: da schoß die Textilindustrie üppig ins Kraut und streckte wie ein Polyp ihre Arme in die Vogesentäler, zunächst um deren Wasserkräfte in ihren Dienst zu nehmen. Doch schon 1812 stellte Dollfuß die erste Dampfmaschine auf; dadurch war dem Maschinenbau ein Fingerzeig gegeben, und 1824 trug Nikolas Schlumberger in Gebweiler dem neuen Erfordernis Rechnung. Schon 1838 baute Köchlin in Mülhausen Lokomotiven, doch – was noch wichtiger war! – er half dem mechanischen Webstuhl aus den Kinderschuhen heraus. Ferner fand die Technik auch in Josua Heilmann, dem Erfinder der Kämmaschine mit Wechselbewegung, und G. A. Hirn, welcher die Anwendung des überhitzten Dampfes entdeckte, ingeniöse Vertreter, die zum Heil des Oberelsaß ihre Erfindungsgabe in den Dienst der heimischen Industrie und damit des öffentlichen Wohles stellten.

In jene Zeit (1831) fällt die großartige Anlage des Rheinkanals (363 km), der Mülhausen in Verbindung setzte mit zwei Hauptströmen, mit zwei Haupthandelsmeeren, mit den Welthandelsplätzen Antwerpen-Marseille und mit dem französischen Kanalnetz, und während dieses Verkehrsmittel den Weltmarkt öffnete, den Blick in die größten Fernen lenkte, überbrückten bald auch die Eisenbahnschienen – vom Hauptstrange Basel-Straßburg aus – nach Osten den Rhein, um den Anschluß an das deutsche Netz zu suchen, nach Westen die Vogesenpässe, um Fühlung mit dem frühzeitig und in großartiger Weise entwickelten französischen Eisenbahnnetz zu erlangen. Der Ausbau dieser Verkehrsstraßen zu Wasser und Land hat bis in die neueste Zeit nie Stillstand erfahren, und diesem Umstande ist es zu danken, daß die Mülhäuser Großindustrie ihren wichtigsten Rohstoff, die Baumwolle, sofern sie indischen, algerischen oder ägyptischen Herkommens ist, von Marseille, sofern sie aus Georgien, Neworleans, Mittelamerika, Peru stammt, von Havre, Dunkerque und Antwerpen bequem und billig bezieht; und ebenso findet die Kohle des Saarbeckens, des Ruhrgebietes, Belgiens, ebenso die von St. Etienne leicht und ohne erhebliche Kosten auf den Wasserstraßen ihren Weg in die beiden großen Kanalbecken Mülhausens.

Der Sinn für Hebung der heimischen Industrie führte bereits 1825 zur Gründung der sogenannten »Industrie-Gesellschaft«, zu deren wichtigsten Aufgaben das Herbeiziehen aller nur denkbaren Unterrichtsmittel für den genannten Zweck, die Übermittelung aller neuen Erfindungen an ihre Mitglieder und das jährliche Ausschreiben von Preisaufgaben gehören, welche zur Lösung praktisch wichtiger Fragen Anlaß bieten sollen. Vor uns liegt ein Verzeichnis solcher Preisaufgaben; wir heben aufs Geratewohl einige heraus, um ihre Zuspitzung auf den industriellen Zweck zu kennzeichnen: Theorie der Fabrikation von Türkischrot und Alizarinrot, Einwirkung von Chlor auf Wolle, Präparation der Baumwolle mit Albumin, Fixierung der Anilinfarben, Bestimmung des Wertes vom Indigo, Verwendung des Harzes in der Baumwollbleicherei, Selbstregulator für Trockenböden, Verbesserung in der Walzenstecherei (es sind die gravierten Walzen für Buntdruck gemeint), Transport zu Wasser im Elsaß, Abhandlung über die Lohnverhältnisse in Elsaß-Lothringen usw.