|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

1. Der Nordostseekanal. – 2. Kiel und die Kieler Föhrde. – 3. Das Fischland und seine Bewohner. – 4. Die Insel Rügen. – 5. Fischerleben auf Hela. – 6. Die Kurische Nehrung. – 7. Die Küste von Samland und die Bernsteingewinnung. – 8. Königsberg.

»Zu Ehren des geeinigten Deutschland!

Zu seinem fortschreitenden Wohle!

Zum Zeichen seiner Macht und Stärke!«

Mit diesen Worten begleitete Kaiser Wilhelm I. seine drei Hammerschläge bei der Grundsteinlegung des Kanals am 3. Juni 1887. »Zu Ehren des geeinigten Deutschland!« In der Tat! Nur das unter seiner glorreichen Führung neuerstandene Reich war imstande, sich ein solches Ehrenmal zu setzen; was die Zeit der Kleinstaaterei geschaffen, zeigt uns der Eiderkanal, eine immerhin achtungswerte Leistung der Jahre 1777-84; er benutzte von Tönning an der Eidermündung bis Rendsburg den Lauf dieses Küstenflusses und strebte sodann im gegrabenen Bette der Kieler Bucht zu, war mit scharfen Krümmungen, 3½ m Tiefe, 31 m Breite und sechs Treppenschleusen ausgestattet, verschlang 9 Millionen Mark Baukosten, beschäftigte ein Arbeiterregiment von 3000 Mann und konnte wohl Schiffen aus dem Jahrgang 1800, aber nicht solchen Kolossen genügen, die das Jahr 1900 mit einer Wasserverdrängung von 14 000 t für zeitgemäß erachtet. Seine östliche Hälfte (von Rendsburg ab) ist geschwunden; die westliche kann auch heute noch von Kanonenbooten und anderen kleinen Kriegsfahrzeugen benutzt werden, da mittels einer neuen Schleuse dieser frühere Schiffsweg auf der Untereider nach der Nordsee erhalten geblieben ist.

Das Deutsche Reich hat unter den 16 Plänen, die im Laufe von fünf Jahrhunderten (1398-1886) über die geeignetste Verbindung zwischen Nord- und Ostsee ausgearbeitet worden sind, die ferner bezüglich der Lage das ganze Gebiet von Hamburg-Lübeck einerseits bis zur deutschen Nordgrenze andererseits umfassen, und die zu ihren Förderern auch den Admiral der Ostsee und Herzog von Mecklenburg, Wallenstein, ja den großen Cromwell zählen – denjenigen zur Ausführung gewählt, der auf Grundlage der Arbeiten von Oberbaurat Lentze und Großkaufmann Dahlström von einer kaiserlichen Kanalkommission unter dem Vorsitz des Oberbaurates Baensch ausgearbeitet worden ist. Am 16. Mai 1886 erteilte der Deutsche Reichstag diesem Projekte seine Genehmigung; es stellte im Interesse der Großschiffahrt Anforderungen in technischer wie in finanzieller Hinsicht, deren Erfüllung nur einem geeinigten Deutschland möglich war.

»Zu seinem fortschreitenden Wohle!« sollte nach des Kaisers Wort die neue Wasserstraße ebenfalls dienen. Daß ihm dabei die größere Annäherung des industriereichen Westens an den landwirtschaftlichen Osten, eine regere wirtschaftliche Berührung beider Hälften unseres Reiches und dadurch Mehrung des Wohlstandes und Emporblühen der nächstgelegenen Handelsplätze vor der Seele geschwebt, wer wollte das leugnen? Aber in seiner Erinnerung haftete zweifelsohne auch so manches schwere Unglück, das Mann und Schiff auf der Fahrt um Kap Skagen ereilt. Nennt man doch schon seit langer Zeit die jütische Westküste die »eiserne« und »den Kirchhof der Schiffe!« Zeigt doch die sog. » Kaviarkarte«, welche mit schwarzen Punkten und Ringeln Die in ihrer Häufung dem Kaviar nicht unähnlich sich ausnehmen. die Schiffsunfälle auf dem alten Seeweg um Jütland herum angibt, nicht weniger als 8215 Unfälle, die sich in den dänischen Gewässern auf 28, in den deutschen gar nur auf 15 Jahre verteilen! Und eine andere Statistik berechnet den jährlichen Durchschnittsverlust in jenen Gewässern auf 200 Schiffe und 14 Millionen Mark, ganz abgesehen von den unersetzbaren Menschenleben. Der Nordostseekanal sollte hierin Wandel schaffen.

»Zum Zeichen seiner Macht und Ehre!« Konnte der Begründer des neuen Deutschen Reiches auch nicht ahnen, daß sein kaiserlicher Enkel in Gegenwart der Repräsentations-Geschwader aller großen seefahrenden Nationen und in Anwesenheit der deutschen Bundesfürsten und der Volksvertreter die Eröffnung in den Tagen der Sommersonnenwende 1895 mit auserlesener Pracht vollziehen werde, so wollte er doch mit diesem letzten Weihworte der Überzeugung Ausdruck verleihen, daß die neue Wasserstraße die Konsequenz der seit 1867 begonnenen Entwickelung einer deutschen Marine und zugleich die Voraussetzung für ein militärisches Zusammenfassen der Streitkräfte zur See und eben dadurch eine Stärkung unserer Defensiv- und Offensivstellung in den Kriegen der Zukunft bedeutet. Daß der Kanal auch als eine Errungenschaft deutscher Geistes- und Willenskraft, als ein Sieg der Technik nach einer andern Seite hin die Macht und Stärke des Deutschen Reiches bekundet, mag nicht unerwähnt bleiben. Erklärt doch der berühmte belgische Ingenieur A. Dufourny das Unternehmen für das mächtigste maritime Werk seit Fertigstellung des Suezkanals und will mit seiner Bewunderung nicht hinter dem Berge halten in Anbetracht dessen, daß in außerordentlich kurzer Frist (1887-95), ohne jede Überschreitung der Voranschläge (156 Millionen Mark), unter trefflichst organisierter Fürsorge für die 7-8000 Arbeiter hinsichtlich der Unterkunft, Verpflegung, Krankenunterstützung, der Nüchternheit und Sittlichkeit – ein Werk zustande gekommen ist, das er als ein mustergültiges bezeichnet, und dem er ein besser geleitetes nicht an die Seite zu setzen weiß. In der Tat sind Nordostsee- und Panamakanal, besonders unter dem letzteren Gesichtspunkte, schreiende Gegensätze!

Treten wir nun der technischen Seite etwas näher! In einer Gesamtlänge von 98,65 km reicht der Kanal von der Unterelbe bei Brunsbüttel bis Holtenau nördlich von Kiel. Man wählte jene Stelle als westliches Eingangstor, weil dort auch zu Zeiten des niedrigsten Wasserstandes bei Ebbe eine Tiefe von 10-11 m vorhanden ist. In der Richtung Nord, bzw. Nordost durchschneidet die Kanallinie die tiefgelegene Elbmarsch, die durch Deiche vor den etwaigen Hochwasserständen im Kanal geschützt werden mußte, um bei Grünenthal die etwa 24 m über den Ostseespiegel emporragende Wasserscheide zwischen Elbe und Eider zu durchdringen. Die Schwierigkeiten, welche die Technik zu überwinden hatte, lagen also nicht sowohl in gewaltigen Durchbohrungen hoher Felsbarrieren, als vielmehr in den Ausschachtungen sandigen, mergeligen, besonders aber des moorigen Bodens, welcher bei dem Ausheben seitlich nachquoll und Sanddämme zu beiden Seiten nötig machte, die durch das weiche Moor bis auf den Untergrund hindurch sanken. Von Grünenthal ab tritt die Kanallinie in das Gebiet der Untereider ein, deren Hochwasser Schutzdämme für den Kanal erheischten; er umgeht sodann die Stadt Rendsburg im Süden, durchquert die Seen der oberen Eider und folgt nun bis Holtenau dem Bette des alten Eiderkanals, indem er die scharfen Kurven desselben sämtlich abschneidet im Interesse der modernen Riesenfahrzeuge.

Das Profil weist eine Sohlenbreite von 22 m, eine Spiegelbreite von 64 m, eine Tiefe in der Mitte des Bettes von 9 m auf und bedingte eine Bewegung von 80 Millionen cbm Boden; das ist eine so ungeheure Masse, daß das ganze Weichbild Berlins in Größe von 6400 ha etwa 1¼ m hoch damit beschüttet werden könnte. Man bediente sich dazu der neuesten und größten Bagger, die teils im Trocknen, teils schwimmend täglich Tausende von Kubikmetern aushoben und die Ausschachtungsmasse unmittelbar in die Erdtransportzüge ausschütteten, welche sie entweder nach den aufgekauften Flächen oder an die Stellen, wo Dammschüttungen stattfanden, beförderten. Überhaupt umfaßte der Park für Arbeitsmaschinen 70 Dampfbagger, über 120 Schleppdampfer und Wasserfahrzeuge, 90 Lokomotiven, 2500 Transportwagen, riesige Krane und zur Bereitung des Betons eine große Anzahl Mörtelwerke längs der fünf Sektionen der Strecke.

Etwas über und unter dem gewöhnlichen Kanalspiegel sind die Böschungen abgepflastert, damit der Wellenschlag nicht zerstörend einzuwirken vermag. Ein großes Panzerschiff nimmt die ganze Breite des Kanals in Anspruch, alle entgegenkommenden müssen daher Gelegenheit haben, zur Seite zu fahren, daher die Ausweichestellen in etwa 12 km Entfernung. Zwei Handelschiffe aber von 12 m Breite können bequem aneinander vorbei. Im Becken der Obereider-Seen ist Gelegenheit zum Wenden gegeben. Sowohl im Interesse einer raschen, sicheren Durchfahrt als auch in Rücksicht auf die ungeheure Größe der Kriegsschiffe geschah die Ausführung ohne Treppenschleusen im Niveau des mittleren Ostseespiegels, und die Kanalfurche ist durchgängig so tief in das Gelände eingeschnitten, daß der Kanalspiegel stets dieselbe Höhe besitzt wie die mittlere Ostsee und darunter mindestens 8½ m Wassertiefe. Naturgemäß treten an beiden Ausmündungen die Fluten der Endmeere herein, welche Niveauunterschiede bis zu 7 und 8 m aufweisen. Ließe man diese Flutwellen frei im Kanal spielen, so könnte der Fall eintreten, daß jede Uferbefestigung sich als unzulänglich erwiese und daß Schiffe vergeblich gegen die Gezeitenströme ankämpften. Diesem Umstande tragen die Riesenschleusen an beiden Einfahrten Rechnung.

Die Schleusenkammern sind beiderseitig doppelt und in riesigen Maßverhältnissen angelegt: 150 m lang, 25 m weit, ihr Boden ist eine mehrere Meter dicke Betonschicht. Eine 12½ m dicke Scheidewand trennt Ein- und Ausfuhrschleuse. Die größten Panzerfahrzeuge finden darin genügenden Raum; nur die Schnelldampfer der Hamburg-Amerikanischen Paketfahrtgesellschaft (18,3 m breit und 158 m lang) würden, wenn sie je in die Lage kämen, nur bei geöffneten Toren die Schleusen durchfahren können. Die durchaus eisernen Schleusentore haben nicht weniger als 17 m Höhe, sind mit Luftkammern versehen, sodaß sie schwimmen und sich leichter drehen lassen. Übrigens sind die an der Kieler Bucht nur an etwa 25 Tagen jährlich, die von Brunsbüttel indessen fast dauernd zu schließen, da sie täglich nur zweimal zur Zeit der Ebbe auf drei bis vier Stunden geöffnet werden dürfen. Die maschinelle Bedienung der Tore erfolgt unsichtbar – in den Kammern der Schleusenmauern stehen die Maschinen – und durch hydraulische Kraft. Dieselben Maschinen liefern auch das elektrische Licht für die Leuchttürme wie für die Kanalstrecke, da der Betrieb Tag und Nacht ununterbrochen erfolgt. Vor und hinter den Schleusen entdeckt das Auge geräumige Hafenbecken mit Ladestellen an beiden Ufern für Handels- und Kriegsschiffe. Zur Fahrt der Dampfschiffe durch den Kanal stehen Lotsen, zum Bugsieren der Segler Schleppdampfer stets bereit.

Da der Kanal bei der Durchquerung der jütischen Halbinsel eine Menge Kommunalwege, Chausseen und Eisenbahndämme zerschneidet, so mußten selbstverständlich die zerschnittenen Teile durch Brücken wieder verbunden werden. Die Zusammenknüpfung der durchbrochenen Gemeindewege geschieht durch 16 Fähren, von denen jedenfalls die von Sehestadt die interessanteste ist, sofern sie die beiden Hälften des vom Kanal zerteilten Dorfes verbindet. Für die vier Eisenbahnen und die stark in Anspruch genommene Chaussee bei Rendsburg waren Brücken nötig, von denen weniger die drei niedrigeren, eisernen Drehbrücken – beim Nahen des Zuges schließt sich durch hydraulische Maschinen ihre 50 m weite Öffnung – unser Staunen herausfordern, als vielmehr die beiden kühnen Hochbrücken von Grünenthalim Westen (für die westholsteinische Bahn Neumünster-Heide) und die von Levensau im Osten (für die ostholsteinische Linie Kiel-Flensburg). Da die Segelschiffe mit stehenden Masten 42 m Höhe im Lichten erfordern, die Ufer an jenen beiden Stellen aber nur 20 m über den Kanalspiegel sich erheben, so mußten Anrampungen von 22 m Höhe geschaffen werden. Hierauf ruhen die massiven Widerlager, die durch kräftige Türme belastet sind. In einem einzigen kühnen Bogen von 156,5 m Spannweite bei Grünenthal und 163,4 m bei Levensau ist die Brücke von einem Ufer zum andern gespannt. Die letztere ist eine der größten Bogenbrücken der Welt und macht als Trägerin einer doppelgleisigen Bahn und Fahrstraße den Eindruck des Festen, Dauerhaften, indes die erstere, die nur für eine eingleisige Bahn bestimmt ist, schlank, zierlich, kühn vor uns aufragt.

Beide werden aber in den Schatten gestellt werden durch die in den nächsten Jahren auszuführenden drei neuen Hochbrücken, von denen die eine Kiel mit Holtenau verbinden, die zweite die jetzige Drehbrücke bei Rendsburg ersetzen wird. Die dritte, großartigste von allen wird den Kanal in der Niederung bei Taterpfahl unweit Brunsbüttel übersetzen und die Marschenbahn aufnehmen. Sie macht weit in das Land hineinführende Zufahrtsrampen nötig, und die Gesamtkosten ihrer Herstellung sind auf annähernd 20 Millionen Mark veranschlagt.

Was die Bedeutung des neuen Wasserweges anlangt, so wird man wohltun, bei deren Würdigung zuerst von der nationalen Aufgabe zu reden, welche er nach der klar ausgesprochenen Absicht der Erbauer in erster Linie erfüllen soll und wird. Kaiser Wilhelm I. und sein Generalstabschef Moltke stellten dem Nordostseekanal zunächst eine strategische Aufgabe auf Grund folgender Erwägungen: Schon in Friedenszeiten ist den in Kiel und Wilhelmshaven stationierten Geschwadern der deutschen Marine eine Vereinigung in der Kieler Bucht oder der Unterelbe erschwert zufolge der ungünstigen nautischen Verhältnisse des Seeweges um Jütland; wesentlich schwerer würde diese, falls in Kriegszeiten Dänemark auf Seite unserer Gegner stehen sollte, weil der Sund durch die Geschütze der neuen Seefrontbefestigung Kopenhagens und die Torpedosperre bei der Insel Sprogö, der große Belt durch die Batterien von Korsör und Nyborg, der kleine Belt durch den Panzerturm und die Geschütze bei Middelfahrt verschlossen werden würde. Ganz unmöglich aber würde sie werden, wenn eine mit Dänemark verbündete Macht, beispielsweise Frankreich, dort festen Fuß faßte. Heute kann sich die Vereinigung auf deutschem Boden ungestört in 13 bis 14 Stunden vollziehen. Die Küstenbefestigungen Cuxhavens und die Batterien von Westerdeich und Brunsbüttel an der westlichen, sowie diejenigen von Kiel an der östlichen Einfahrt bilden gesicherte »Debouchépunkte« für die vereinigte Flotte.

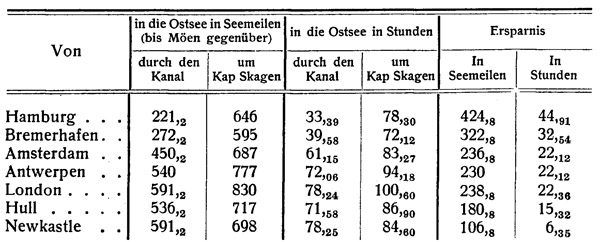

Kaiser Wilhelm II. weihte den Kanal aber nicht zuerst zu einem Werkzeug des Krieges, sondern des Friedens für alle Völker. Und in der Tat! Wenn er auch nicht als Seitenstück zum Suezkanal hinsichtlich der meer-, länder- und völkerverbindenden Kraft gelten kann, so bietet er doch den wirtschaftlichen, den Frieden fordernden und fördernden Bestrebungen erhebliche Vorteile, sofern er besonders dem Großverkehr einen kurzen und sichern Weg aus der Nordsee in die Ostsee und umgekehrt darbietet, um so mehr als die Kanalabgaben mäßig bemessen sind Für Schiffe bis zu 600 Tons 60 Pf. per Tonne und 40 Pf. Schleppgeld, bei Schiffen über 600 Tons für den überschüssigen Tonnengehalt 40 Pf. per Tonne und 40 Pf. Schleppgeld, für Registertonnen über 600 nur 30 Pf.. Den besten Aufschluß über die kommerzielle Bedeutung des Unternehmens gibt uns folgende kleine Tabelle, welche die Weg- und Zeitersparnis darlegt für die verschiedenen Nordseehäfen, sofern sie die neue Wasserstraße wählen. Das allgemeine Gesetz, das sich daraus ableiten läßt, läßt sich so fassen: Alle die Nordseehäfen, die südlich von Hull liegen, erfahren eine nennenswerte Wegverkürzung und sind für den Kanalverkehr ausschlaggebend, während die Plätze nördlich von Hull höchstens um der größeren Sicherheit der Durchfahrt willen den Weg durch den Kanal der alten Fahrstraße durch den Sund vorziehen werden.

Es liegt auf der Hand, daß der Handel und die Reederei Hamburgs, das nach dem Ausspruche eines seiner Bürgermeister für sein Hauptorgan, die Elbe, eine zweite Mündung in die Ostsee erhält, und der Ostsee auf den Leib gerückt ist, den wesentlichsten Vorteil daraus ziehen wird; doch ebenso wird sich der Einfluß Bremens weit mehr als seither in der Ostsee geltend machen. Die Ostseehäfen werden sich nach dem Vorgange Stettins aufraffen müssen, ebenfalls in den transatlantischen Verkehr einzutreten, ebenfalls große Industrien zu schaffen, deren Rohmaterialien sie ein-, deren Halb- und Ganzfabrikate sie ausführen. Sie werden ferner Freihafenbezirke einrichten müssen, wo keine, auch noch so kulant gehandhabte Zollkontrolle Zeitverlust, Kosten, Hemmnisse herbeiführt; sie werden endlich Sorge zu tragen haben für einen Umschlagsplatz in der Kieler Bucht, der ihnen die Füglichkeit bietet, die Ladung großer Schiffe – denn nur solche lohnen in der transatlantischen Reederei – zu vervollständigen. In dieser Hinsicht kann ihnen Kopenhagen ein Muster sein. Diese Beherrscherin des Transitverkehrs zwischen den beiden deutschen Binnenmeeren hat alles aufgeboten, um sich seine Stellung nicht ohne weiteres entziehen zu lassen. Mit einem Aufwand von 20 Millionen Mark hat es Freihafenanlagen im größten Stil, und dazu ganz erhebliche Erleichterungen in der Zollbehandlung geschaffen. In der Tat hat es dadurch einen weit größeren Anteil, als man erwartete, von dem alten Nordostseeverkehr für sich gerettet. Indes hat doch der Vorteil, den der kürzere Weg und die größere Sicherheit insbesondere Schiffen größerer Abmessungen bietet, den Verkehr im Kanal seit seiner Eröffnung sich ständig steigern lassen. Während im Jahre 1896 insgesamt 20 068 Schiffe mit einem Tonnengehalt von rund 1,8 Millionen Registertonnen den Nordostseekanal passierten, waren es im Jahre 1908 deren 34 121 mit einem Raumgehalt von rund 6 Millionen Registertonnen. Demgemäß stieg auch die aus dem Durchgangsverkehr erzielte Summe der Abgaben, Schleppgebühren usw. von nicht ganz 1 Million Mark auf rund 3 Millionen Mark. Einem noch größeren Anwachsen des Verkehrs zeigte sich in steigendem Maße der Umstand hinderlich, daß den Fahrzeugen durch langes Liegen in den Ausweichstellen bedeutende Zeit- und damit auch Gewinnverluste entstanden und daß die Abmessungen sowohl der Kriegs- als auch der Handelsfahrzeuge in den letzten Jahren nach Tiefgang, Länge und Breite sehr bedeutend zugenommen haben. Man hat daher beschlossen, dem Kanal durch einen Erweiterungsbau Dimensionen zu geben, die ein freies Durchfluten des Verkehrs gestatten und auch Schiffen größter Abmessung die Durchfahrt ermöglichen. Mit einem Kostenaufwand von 223 Millionen Mark soll er in sieben bis acht Baujahren auf 11 m vertieft, seine Sohle auf 44 m, also auf das Doppelte, sein Spiegel auf 107 m verbreitert werden Vgl. damit den Suezkanal: 160 km lang, 75-90 m Sohlenbreite, 9½ m mittlere Tiefe, Bauzeit 10 Jahre, Kosten einschließlich der nachträglichen Erweiterungen 600 Mill. Mark, Tarif jetzt 7,75 Frank per Tonne Nettogewicht, 10 Frank Personentaxe für jeden Passagier, Durchfahrtszeit 18¾ Stunde.. Außerdem wird er, um den Schiffen das Wenden zu ermöglichen, an vier Stellen Ausbuchtungen von 220 m Spiegel und 164 m Sohlenbreite erhalten, und die Zahl der Weichen wird um 6 von je 1100 m Länge und 190:135 m Breite vermehrt werden. Endlich sollen die Seeschleusen an beiden Ausgängen der Wasserstraße um das Doppelte, nämlich auf 330 m Länge und 45 m Breite bei 13,77 m Tiefe vergrößert werden. Nach Vollendung all dieser Arbeiten wird der Kaiser-Wilhelm-Kanal, das großartigste Wasserbauwerk Deutschlands, in noch höherem Maße die dreifache Aufgabe erfüllen können, die Kaiser Wilhelm II. bei der Schlußsteinlegung am 21. Juni 1895 zuwies: »Im Namen des dreieinigen Gottes:

Zur Ehre Kaiser Wilhelms!

Zum Heile Deutschlands!

Zum Wohle der Völker!«

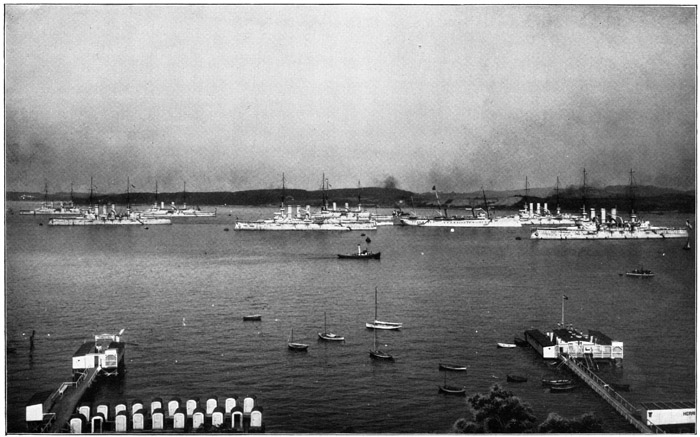

Deutsche Kriegsschiffe in der Kieler Föhrde. Nach einer Photographie von Arthur Renard, Kiel.

Unter Zugrundelegung der Arbeiten von Bauinspektor Eiselen, C. Beseke, A. Sartori, Der Nordostseekanal und die deutschen Seehäfen usw.

Von Dr. Alfred Mey in Hamburg.

An der Ostküste unserer meerumschlungenen nördlichsten Provinzen zeigt sich die innige Verbindung von Land und Meer besonders da, wo die für diese Küste so charakteristischen Föhrden tief in das Land hineingreifen. Gleichen Ursachen, der gemeinsamen Wirkung von Gletschereis, Schmelzwasser und Meerestätigkeit ihre Entstehung verdankend, erstrecken sie sich fast sämtlich in südwestlicher bis südsüdwestlicher Richtung als schmale Wasserzungen viele Kilometer weit ins Land hinein und bieten mit ihren erhöhten, vielfach bewaldeten Ufern eine Menge landschaftlicher Reize.

Die südlichste von ihnen hat in den letzten Jahrzehnten eine besondere Bedeutung für das deutsche Volk gewonnen, weil sie der erste Kriegshafen der in planmäßigem Baue zu einer stattlichen Macht heranwachsenden deutschen Flotte und dadurch zur Basis unserer Seemacht wurde. Ihren Namen führt die Föhrde nach der an ihrem innersten Teile liegenden Stadt Kiel, die zusammen mit der Flotte eine so rasche Entwicklung genommen hat, wie keine zweite Stadt Deutschlands. Bei seiner Einverleibung in Preußen zählte Kiel nicht ganz 25 000 Einwohner, zur Jahrhundertwende aber schon mehr als 100 000 und jetzt ungefähr 170 000.

Bei einer solchen Bevölkerungszunahme mußte sich um die alte Stadt Kiel, die in ihrer noch deutlich erkennbaren ursprünglichen Anlage sich an das Westufer der Innenföhrde anlehnt, ein weiter Gürtel neuer Stadtteile herausbilden, der heute schon um den innersten schmalen Teil der Föhrde, die sog. Hörn, herum an das Ostufer reicht.

Alt-Kiel hatte durch einen breiten Stadtgraben eine fast insulare Lage gehabt, heute ist dieser Wasserschutz fast völlig zugeschüttet und zeigt sich nur noch in dem Wasserbecken des »Kleinen Kiel« an, an dessen Westseite sich der Monumentalbau des neuen Stadttheaters erhebt.

Die alte Stadt ist aber noch immer das Herz von Kiel geblieben. Hier pulsiert in denselben engen Straßen, die frühere Generationen anlegten, ein reges Leben, das den Fremden fast in Verwunderung setzen kann: Auf den Fahrdämmen herrscht ein großer Verkehr von elektrischen Straßenbahnen und Wagen, auf den Bürgersteigen, besonders zur Sommerszeit, ein Gewoge von Menschen, in dem das blaue Tuch unserer Marineoffiziere und -mannschaften die Grundfarbe abgibt. Die Häuserzeilen haben freilich ein anderes Ansehen gewonnen, nur hier und da lugt zwischen modernen Geschäftsbauten noch ein alter Giebel hervor, und nur die kleinen Seitengassen lassen uns das Straßenbild ahnen, das Kiel vor 100 Jahren bot. Die Hauptstraßen münden in die Ecken des rechteckigen Marktes, dessen Südwestseite das alte turmlose Rathaus mit seinen Laubengängen einnimmt. Dicht daneben steht die alte Nikolaikirche, deren wuchtiger viereckiger Turm mit dem hohen spitzen Dache zusammen mit dem an der Peripherie, dicht am Wasser liegenden geräumigen Schlosse der Silhouette der Stadt noch das Ansehen aufprägt, das man auf alten Stichen betrachten kann.

In diesem Schlosse, das jetzt von dem Prinzen Heinrich von Preußen bewohnt wird, residierten einst die Herzöge von Gottorp, unter denen, sowie später unter den dänischen Königen, Kiel ein stilles, doch glanzvolles Dasein geführt hat. Besonders die Pflege der Wissenschaft verdankt es diesen Fürsten durch die Gründung (1665) und stetige Förderung der Universität, durch die Kiel noch heute der geistige Mittelpunkt von Schleswig-Holstein ist, und an die sich eng die Sternwarte, das Schleswig-holsteinische Museum vaterländischer Altertümer und das Provinzialkunstgewerbemuseum anschließen. Im neuen Deutschen Reiche wurde Kiel nun auch der Mittelpunkt für die theoretische Fortbildung unserer Seeoffiziere durch die Marineakademie.

Der im engsten Zusammenhange mit dem Ausbau der Kriegsflotte stehende wirtschaftliche Aufschwung Kiels zeigt sich naturgemäß am meisten in der ungeheuren Entwicklung der Schiffsbauindustrie. Am Ostufer der Innenföhrde liegen nebeneinander die Germaniawerft von Krupp, die Kaiserliche Werft und die Howaldtschen Werke. Die Privatwerften beschäftigen sich gleicherweise mit dem Bau von Kriegs- und Handelsschiffen; die Kaiserliche Werft baut zwar auch neue Kriegsschiffe, doch besteht ihre Hauptaufgabe darin, in ihren Docks für die Instandhaltung der fertigen Schiffe zu sorgen und im geschützten Hafen im Kriegsfalle beschädigte Schiffe auszubessern. Eine Unmenge von Arbeitern findet hier Beschäftigung, hat doch die Kaiserliche Werft z. B. allein schon fast 8000 Angestellte und Arbeiter. Erwähnenswert ist auch, daß es der Germaniawerft neuerdings gelungen ist, Sportsegelschiffe zu bauen, die den bisher unbestrittenen Vorrang Englands auf diesem Gebiete nicht mehr gelten lassen, denn die »Germania« und der neue »Meteor« des Kaisers, nach deutschen Plänen, aus deutschem Material gebaut, haben im Wettkampfe sich als gleichwertige Gegner in England gebauter Fahrzeuge erwiesen und Siege über die besten Renner errungen.

An sonstigen Industrien finden wir in Kiel die Müllerei in der weltberühmten Baltischen Mühlengesellschaft zu Neumühlen bei Kiel, die Goldleistenfabrikation, die Fabrikation von Spiritus, Likör und Seife, Holzbearbeitung und Holzsägerei.

Seine Größe und Bedeutung verdankt Kiel dem Hafen. Dieser gilt mit Recht als der beste und sicherste der deutschen Küste und hat dazu noch den großen Vorteil, von der Natur mit solchen Eigenschaften ausgestattet zu sein, daß es menschlicher Nachhilfe gar nicht bedurfte. Er wird gebildet von dem inneren Teile der Föhrde, die durch eine 1200 m enge Einschnürung bei Friedrichsort gegliedert wird. Die Länge des Hafens beträgt 9 km, die Breite bis zu 3000 m. Er ist fast gleichmäßig tief, in den breiten Teilen 12 bis 15 m und auch noch an der inneren Spitze 8-10 m, sodaß den Schiffen zum Ankern reichlich Platz gegeben ist. Ein Versanden ist nicht zu befürchten, da kein großer Fluß seine Sinkstoffe hier hineinführt.

Reizvoll und abwechselungsreich sind die Ufer. An der westlichen Seite erstrecken sich nach Norden bis an den Kaiser-Wilhelm-Kanal die Vororte der Stadt Kiel. Da sehen wir die schöne Villenvorstadt Düsternbrook sich an die Altstadt anschließen. Aus grünen Baumgruppen grüßen die Gebäude der Universität, der Marineakademie und des Kaiserlichen Jachtklubs. Die wunderbare Düsternbrooker Allee führt dicht am Ufer hin bis zum Stadtwäldchen, dem Düsternbrooker Gehölz mit Bellevue, dem ersten jener herrlichen Laubwälder, die so vielfach beide Ufer schmücken. Dann weitet sich der Hafen in der Wicker Bucht; aus der nördlichsten Vorstadt Wick hebt sich besonders das neue Garnisonlazarett hervor, das neben dem Eppendorfer Krankenhause bei Hamburg als das schönste und modernste in Deutschland gilt. Am innersten Punkte der Bucht aber zeigen uns ein kleiner Leuchtturm, zahlreiche Signalmasten und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Holtenau an, daß hier der Kaiser-Wilhelm-Kanal in die Ostsee mündet, an derselben Stelle, an der das östliche Ende des alten Eiderkanals lag. Über das Gehölz von Voßbrook führt dann der Weg zur Festung Friedrichsort, wo auch die Torpedowerkstatt und das Minendepot sich befinden, und zu dem Hafenausgange.

Einen anderen Anblick gewährt das Ostufer. Im innersten Teile des Hafens reihen sich die drei großen Werften aneinander, von denen uns die erste, die Germaniawerft, einen Blick in ihre glasbedeckten Hellinge werfen läßt, auf denen die großen Schiffe entstehen. Ein ohrenbetäubender Lärm, von dem Nieten der Eisenschiffe herrührend, tönt uns aus ihnen tagsüber entgegen. Die Howaldt-Werke kennzeichnen sich durch den Riesenkran, das neue Wahrzeichen Kiels gegenüber den Türmen des Westufers.

Über diese Werkstätten hinaus liegen an den noch recht waldreichen Ufern die alten Fischerdörfer Ellerbek, Heikendorf und Möltenort, von denen die letztgenannten jetzt vielbesuchte Badeorte sind.

Jenseits des auf einem Felsen sich erhebenden Friedrichsorter Leuchtturmes am Hafeneingange gehen die Ufer allmählich wieder auseinander. Hier liegen die Befestigungswerke, die die Aufgabe haben, den Hafen mit seinen Werften und Depots, sowie den Kanaleingang gegen feindliche Angriffe zu schützen. Da ist an der Westküste als Hauptwerk die Feste Friedrichsort und, ihr vorgelagert, Fort Falkenstein. Von dem hohen Ostufer grüßen die grünen Glacis von Körügen und Stosch. Noch einmal buchtet sich die Föhrde aus bei Strande und Schilksee, deren rotbedachte Häuser hinüberwinken nach dem Fischerdorfe und Badeort Laboe, dann gehen dort, wo der Leuchtturm von Bülk dem Meerfahrer den nahen Hafen anzeigt, und beim Fischerdorfe Stein auf der andern Seite die Ufer über in die Küstenlinie der weiten Ostsee.

Interessant und abwechselungsreich ist das Leben auf dem blaugrünen Wasser der Föhrde. Der innerste Teil des Hafens dient als Handelshafen. Hier machen an den Kais die Handelsschiffe fest, die den Verkehr mit den Ostseestaaten vermitteln, hier legen die schlanken Postdampfer an, die zweimal täglich nach Korsör auf der dänischen Insel Seeland fahren, und die großen Fischkutter, die von der hohen See ihren Fang nach Kiel bringen, aus dessen großen Räuchereien die weltberühmten Kieler Bücklinge und Sprotten hervorgehen.

Der übrige Teil des Hafens steht ganz unter dem Zeichen der Kriegsmarine. Da liegen während der größten Zeit des Jahres die Linienschiffe und Kreuzer unserer Hochseeflotte an den roten Bojen, von denen sie sich dann einzeln öfter zu kleinen Übungsfahrten nach der offenen See loslösen. Nur einmal im Jahre verschwinden sie sämtlich auf längere Zeit, wenn die gesamte Hochseeflotte zum Manöver durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal nach der Nordsee abdampft. Dann liegt der Hafen recht vereinsamt da.

Sonst aber herrscht reges Leben. Zwischen den einzelnen Schiffen und dem Ufer ist ein ständiger Verkehr von Dampfpinassen, besonders wenn an Urlaubstagen die Blaujacken scharenweise an Land kommen. Wenn wir mit einem der Hafenrundfahrtdampfer dicht an den schwimmenden Kolossen vorüberfahren, dann sehen wir auch, wie an Bord gearbeitet wird, um in straffem Dienste, auch wenn das Schiff scheinbar in Muße daliegt, die Mannschaft kriegstüchtig zu machen. Durch Wink- und Flaggensignale am Tage, durch Lichtzeichen nachts, stehen die Schiffe untereinander in ständiger Verbindung.

Einmal im Jahre trägt der Kieler Hafen und mit ihm die Stadt Kiel ein besonders festliches Gepräge. Das ist, wenn der Deutsche Kaiser zur sogenannten »Kieler Woche« kommt. Am Tage seiner Ankunft legen die Schiffe, die schon wochenlang vorher Toilette gemacht haben, um in tadellosem grauen Anstriche blitzsauber von der Wasserlinie bis zum Topp zu erscheinen, festlichen Schmuck an. Vom Bug über die Masten bis zum Heck zieht sich eine Kette bunter Signalflaggen. Wenn dann die kaiserliche Jacht aus der Schleuse bei Holtenau in den Hafen einfährt, da dröhnen die Salutschüsse, die Schiffskapellen spielen, die Mannschaft steht in Paradeaufstellung, während ihr oberster Kriegsherr stolz und freudig bewegt durch die stattliche Doppelreihe der schwimmenden Wehren, dem eigensten Werke seiner Regierung, hindurchfährt.

Die Kieler Woche entfaltet ein besonders lebhaftes Bild auf der Innen- und Außenföhrde. Die Kriegsschiffskutter messen sich im Wettrudern und entzücken durch die Gleichmäßigkeit des Ruderschlages, vor allen Dingen aber gleiten eine Unmenge von Segeljachten über die Wellen, mit ihren blendend weißen Fittichen den Wind fangend, um durch geschickte Ausnutzung seiner Kraft den Sieg zu erringen.

In dieser Woche bietet sich dem Auge an einem Abend noch ein besonders unvergeßlicher Anblick, wenn die Konturen der Kriegsschiffe durch Reihen von Glühbirnen in die Nacht gezeichnet werden, wenn Hunderte von weißen, roten und grünen Signalsternen mit einem Male emporschießen und die Scheinwerfer der Schiffe mit ihren weit in die Luft hineindringenden schlanken Lichtkegeln ein einzigartiges Mühlenspiel aufführen.

Der Wert aber und die Stärke unserer Flotte für mögliche ernste Stunden wird dem wenigstens andeutungsweise klar, der einmal bei einem Besuche an Bord die Kampfmittel, besonders die mächtigen Geschütze gesehen hat. Im Herbste hört er wohl auch von der offenen See dumpfen Geschützdonner, und zurückgebrachte, in sich zusammengesunkene Scheiben führen ihm vor Augen, was dieser Teil der deutschen Wehrmacht zu leisten vermag.

Auch das Land, in welches die Kieler Föhrde eingebettet liegt, ist schön. Es ist die typische holsteinische Landschaft, der leichtgewellte Boden ist reichgegliedert durch die charakteristischen Knicks, deren Weißdornhecken im Frühjahr so schön sind. Zahlreiche kleine Seen wechseln mit Wäldern und Dörfern. Besonders lohnend ist eine Wanderung an den hohen Böschungen des Kaiser-Wilhelm-Kanals bis zur Hochbrücke von Levensau oder an den reizenden Ufern der Schwentine, dem einzigen Flüßchen, das sein Wasser der Föhrde zuführt.

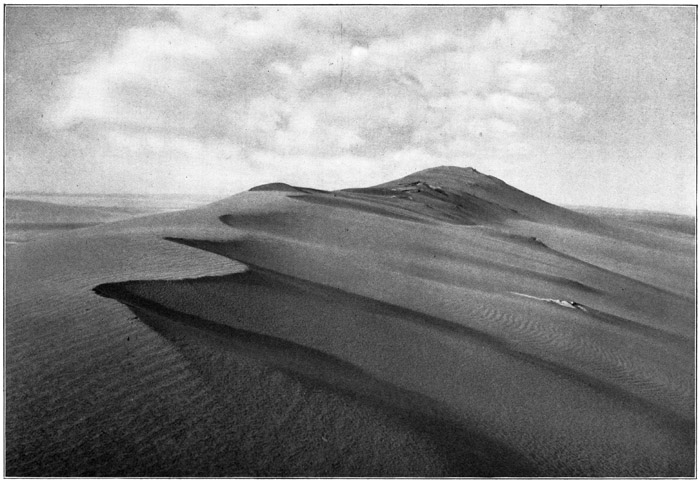

In der Tat, ein ärmliches Stück Land beim ersten flüchtigen Beschauen, jene geknickte Halbinsel, die ihr Knie bei Darßer Ort herausdrückt und ihre beiden Schenkel nach Vorpommern und Mecklenburg zu streckt. Jener größere östliche ist unter dem Namen der Halbinsel Zingst, dieser kleinere westliche als das » Fischland« bekannt. Diesem Landstreifen, der wie ein schmales Brett zwischen Ostsee und Ribnitzer Bodden nach Nordosten sich erstreckt, gilt unser Besuch, weil wir hier lernen können, was ein wetter- und willensfestes Geschlecht von etwa 2000 Seelen im Bunde wie im Kampfe mit der heimatlichen Landesnatur zu leisten imstande ist. Hohe Dünen, deren blendende Weiße einen lebhaften Gegensatz zu dem dunklen Grün des Meeres bildet, werden durch Strandhafer und dürftige Kiefern festgebunden an verschiedenen Stellen, an anderen erhebt sich der Sand in gewaltigem Wirbel in die Luft, sobald ein Windstoß brausend in die Dünen hineinfährt. Und Wind gibt es hier fast immer und von erster Güte. Zahllose Möwen aller Art bewohnen diese Dünen und beleben die sonst öde Küstenlandschaft. Wäre das widrige heisere Angstgeschrei dieser Vögel nicht, es wären sonst in jeder Weise schöne Tiere. Wie schneeweiß und dann wieder perl- oder isabellenfarbig ist ihr Gefieder; welche Leichtigkeit, ja selbst Anmut liegt in ihrem wilden Herumtummeln! Gleich einem Pfeil, so schnell taucht eine in die Flut, einen armen Fisch als Beute zu erhaschen, kreischend stürzt sich der Gefährtinnen Schar auf diese, um den Raub ihr streitig zu machen. Welche Wendungen macht nicht die Verfolgte, ihren Feindinnen zu entgehen, bald ist sie tief unter ihnen und scheint fast von den Wellen verschlungen, dann wieder hoch oben über den Dünen! So treiben sie es ganze Stunden, in immer neuer Abwechselung, nie im Fluge ermüdend, nie im Hunger gestillt, nie in der Kehle verstummt. Wenn aber gar ein Sturm im Anzuge ist, wenn dunkle Wolken den fernen Horizont bedecken, wie verdoppelt sich dann ihre Tätigkeit, wie schreien sie dann so gellend und kreischend, als ob eine innere Angst ihnen diese Klagetöne auspreßte! Und der kleine Fischländer Bube läuft dann zur Mutter und ruft: »Moder, et wat weihn, dee Meew de schriet so doull!« (Mutter, es wird wehen, die Möwe schreit so toll.)

»Swante-Wustrow« (heilige Insel) muß, wie aus dieser ältesten Bezeichnung des Fischlandes sich ergibt, in alter Zeit ein Eiland mit einem wendischen Heiligtum gewesen sein. Der brackige Ribnitzer Bodden an der Binnenseite der heutigen Halbinsel hat ehemals durch einen Mündungsarm der Recknitz Den Störtebeckshafen der alten Karten. mit dem offenen Meere in Verbindung gestanden; doch ist diese Durchfahrt schon längst durch Versandung gesperrt. Die Ribnitzer Bucht gewährte im Mittelalter Strandräubern, Vitalienbrüdern sicheren Versteck, sodaß einst Stralsund seinen Hauptmann Karsten Sarnow zur Bestrafung jener aussenden mußte. Mag immer dieses Raubrittertum zur See den und jenen Fischländer angelockt haben, so sind sie doch bald zu ehrlicher Hantierung zurückgekehrt, indem sie die Schätze des Meeres als Fischer sich nutzbar machten. Auch heute noch stechen ihre Zesenkähne hinaus in die Salzflut, jene großen Boote, die mit dem daran befestigten Schleppnetz (Zese) durch Segel vor dem Winde treiben, um besonders den Hering und Lachs zu fangen. In früheren Zeiten konnte man im Frühjahr Kärrner aus allen fünf oder sechs Dörfern des Fischlandes auf den Wegen sehen, die den Inhalt der Räuchereien nach Rostock führten. Tief bis an die Achsen sanken die Wagen in den Sand, und man konnte sich nur wundern, wie die kleinen, mageren, zottigen »Fischländer« bei einer Fütterung von Heu, Fisch, ja gestoßenen Fischgräten die Karren vorwärts brachten. Und doch sind diese Fischländer Pferde, die übrigens bei kräftiger Ernährung von Jugend auf den dänischen Stammeltern nicht nachstehen, von einer Flinkheit und Ausdauer, daß die Kosaken 1813 ihre Remonten gern aus dem Fischlande nahmen.

Die Fischerei ist heute ebensowenig die Haupterwerbsquelle, wie der Landbau, der zwar einen leidlichen Roggenboden zur Verfügung hat, aber durch den fliegenden Sand leidet, sodaß die Hafer-, Buchweizen- und Kartoffelfelder den Reisenden aus der Börde oder Marsch jedenfalls wenig erbauen werden. Daß es mit den Wiesen nicht viel besser bestellt ist, zeigt sich am klarsten bei einem ländlichen Fest, der sogenannten Morgensprache, der Verteilung des verauktionierten Grases auf den Ribnitzer Stadtwiesen. Alles, was Kühe besitzt, besonders hochgeschürzte, barfüßige Frauen und Mädchen machen sich in Scharen dorthin auf, lagern sich auf dem mit Erfrischungsbuden besetzten Sammelplatze in Gruppen und warten sehnsüchtig auf das Aufziehen der Flagge, das Zeichen der Ankunft des Magistrats, der die Verteilung vornimmt, und sofort gehen dann die aus dem Binnenlande angekommenen Mäher an die Arbeit.

Nein, die Orte wie Wustrow, Dierhagen, Dänendorf müssen andere Quellen des Wohlstandes haben; denn nicht die Bauerngehöfte machen den Eindruck der Wohlhabenheit, sondern andere Wohnungen, die schon von außen sorgfältig geputzte Backsteinmauern, rotes Steindach, hohe Zimmer, spiegelnde große Fensterscheiben aus bestem, zum Teil holländischem Glas mit grüngestrichenen Rahmen, Glastüren mit blitzblanken Klinken und zur Seite ein sauber gepflegtes Gärtchen mit Blumen und Obstbäumen erkennen lassen. Wir treten ein, um auch dem Departement des Innern unsere Aufmerksamkeit zu schenken: da stehen auf der mit Fliesen ausgelegten Hausflur die alten gebohnten Koffer von Eiche, welche die Leinenschätze der Hausfrau enthalten. Doch da öffnet sie selbst die Tür, sich entschuldigend, daß nicht der Gatte uns willkommen heißt, da er auf weiter Fahrt abwesend. Die Kinder kommen herzu und schließen sich dem Rundgange durch alle Räume des Hauses an, um so lieber, als während der Reise des Vaters nur das bescheidenste Hinter- oder Dachstübchen ihnen und der Mutter zum Aufenthalt dient. Doch schon hier steht ein Sofa, über ihm hängt das Ölbild mit Goldrahmen, das des Vaters Schiff darstellt, auf der Kommode tickt die Pendeluhr – umrahmt von schön geordneten Muscheln fremder Zonen, und an der Decke schweben ein ausgestopfter Delphin, Kokosnüsse und ein vollständiges Schiffsmodell. Wir betreten das Allerheiligste des Hauses: schöne Mahagonimöbel, ein großer Spiegel, Polsterstühle! Doch ohne ein Zeichen der Benutzung. Mit leuchtendem Auge aber öffnet die Fischländerin den nächsten Raum: ihre Küche, eigentlich ihren Küchensalon; denn alles, was hier steht und hängt: der Kochherd mit weißen Kacheln und blankem Messingrand, die Wände und Schränke voll des feinsten englischen Porzellans, ist nur zur Augenweide. Der Herd, auf welchem die Hausfrau die Tageskost bereitet, liegt in einem Anbau nach dem Hofe zu. Sie nötigt uns, ein Gläschen Rum anzunehmen, da der Sturm uns durchschüttelt hat; es ist echter Jamaika in feingeschliffenem Gläschen; doch so leichten Kaufes kommen wir in dem gastfreien Hause nicht davon; wir dürfen auch eine Tasse Kaffee nicht ausschlagen und sind nicht bloß überrascht von dem vorzüglichen Aroma und Geschmack, sondern auch von der Feinheit des Services, in dem er uns dargereicht wird; da ist alles: Präsentierbrett, Tasse, Kanne, Sahnengießer vom feinsten englischen Porzellan, die Zuckerdose kristallen und mit Silberrand eingefaßt, der Kaffeelöffel schwer und gediegen. Die Kinder erzählen mit Stolz, daß das der Vater von seinen Reisen mitgebracht und jedesmal etwas Neues hinzufügt. Es ist ein schöner Zug im Charakter dieser Fischländerinnen, daß sie während der Abwesenheit des Mannes in treuer Arbeit, zurückgezogen und in einfachster Lebensweise mit den Kindern die Tage zubringen, und erst nach der Wiederkunft des Hausherrn sich ihres Wohlstandes freuen. Am Tage nach der Heimkehr spricht der Neuangekommene bei den Nachbarn vor, überall begrüßt mit einem herzlichen: »Woll tau seihn!« (Eigentlich: Wir freuen uns, dich wohl zu sehen), und stattet an der »Börse«, dem täglichen Sammelpunkte der fahrenden und ausgedienten Seeleute, Bericht ab über die Fahrt und knüpft zugleich alle die Fäden über die Dinge der Heimat an, die mit seinem Weggange zerrissen wurden.

Schon aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß in der Seefahrt die hauptsächlichste Quelle des Wohlstandes zu suchen ist. Hier im Fischland quält die Eltern nicht die Frage über die Berufswahl des Sohnes: der Ahne, Großvater, Vater, Bruder, Onkel, Nachbar, die Kameraden – alle, die es zu etwas gebracht oder zu bringen gedenken, sind und werden Schiffer, also wird er es auch. Ist ihm nicht die Handhabung von Segel und Steuer ebenso leicht, ja leichter als diejenige von Griffel und Feder! Wie hat er leuchtenden Auges und fast mit verhaltenem Neide den älteren Bruder angestaunt, als er nach dem Examen an der Navigationsschule zu Wustrow hereintrat, mit dem Patent des Schiffers in der Tasche, von allen gelobt und gefeiert, der Stolz der Eltern! Von diesem Tage an steht auch sein Entschluß felsenfest. Er tritt mit 14 Jahren als Schiffsjunge in dieselbe Schule ein, bildet sich im Sommer praktisch im Seedienst, im Winter aber, wenn die Schiffe im Hafen liegen, theoretisch aus als Jungmann und Matrose. Will er seine Steuermannsprüfung ablegen, so werden 33 Monate Fahrt verlangt, wovon 12 im Matrosendienst. Bei eifriger Fortsetzung der Studien und nach 24 monatlicher Bewährung im Dienste kann er die letzte Prüfung ablegen: das eigentliche Schifferexamen, und nun liegt die Ehrenstaffel offen vor ihm.

Schon frühzeitig führten die Bauern des Amtes Ribnitz ihr Getreide selbst zu Wasser nach Lübeck, zum nicht geringen Verdruß von Rostock und Wismar, welche das alleinige Hafenrecht für Mecklenburg erworben hatten, und gar oft wurden die Fischlandsboote, die mit Gerste nach Lübeck fuhren, bei Warnemünde angehalten. Doch da Wustrow 1669 aus klösterlichem in den Besitz der Herzöge von Mecklenburg überging, so erfreute es sich von da ab gegen die fortgesetzten Belästigungen mächtigen Schutzes, und es tauchte sogar (1776) der Plan auf, den vorerwähnten Mündungsarm der Recknitz wieder zu öffnen, den Ribnitzer Bodden wieder in direktere Verbindung mit der Ostsee zu setzen und den Hafen von Ribnitz auszubauen. Dieser Gedanke ist zwar niemals zur Ausführung gekommen, aber trotzdem entwickelte sich die Schiffahrt des Fischlandes im 19. Jahrhundert fröhlich weiter. Man verfrachtete nicht mehr bloß Holz von Darß und Getreide von Ribnitz nach Kopenhagen, wie im vorigen Jahrhundert, sondern löschte die Ladungen für Rostocker, Hamburger und andere Firmen in den Häfen Preußens, Rußlands, Schwedens, Dänemarks, Hollands, Englands, Brasiliens, Westindiens, in Alexandria und Odessa, auch als Grönlandfahrer genossen die Fischländer eines ausgezeichneten Rufes. Das eigentlich Bewundernswerte dabei ist die Tatsache, daß die Fischländer nicht nur im Dienste fremder Reeder von Rostock, Wismar u. a. Hervorragendes leisteten, sondern auch auf dem Wege der Assoziation, des genossenschaftlichen Zusammentretens und Zusammenlegens von Kapital sich selbst in die Reihe der Reeder stellten.

In unserer Zeit freilich, da die Großunternehmungen der Dampfschiffahrtslinien den Seeverkehr beherrschen, sind die kleinen Genossenschaftsreedereien des Fischlandes verschwunden, seine meerfahrenden Männer und Jünglinge durchqueren den Ozean heute ausschließlich in fremden Diensten. Damit hat aber die Seefahrt als Erwerbsquelle für die Fischländer Gemeinden an Bedeutung verloren. Jedoch ließen sich die wackeren, den Geist des Fortschrittes begreifenden Bewohner durch diese betrübende Erfahrung nicht entmutigen. Sie traten fast alle zu einem Vereine zusammen, um ihrem Heimatlande neue Erwerbsquellen zu öffnen, und zwar durch Errichtung eines Seebades in Wustrow. Fünf bis zehn Minuten vom Strande entfernt, besitzt es am Meere schöne Promenaden und herrliche Fernsicht bis zu den Leuchttürmen von Warnemünde und Gjedser, durchsichtiges klares Wasser (Mitteltemperatur 16° C) auf festem Sandgrunde, vorherrschende Westwinde und kräftigen Wellenschlag. Man baute Badezellen und eine Warmbadeanstalt, legte Spazierwege an von Wustrow nach dem Strande und diesem entlang, errichtete hier einen Pavillon und brachte die Häuser in einen Stand, daß sie den Badegästen ein behagliches Heim boten; die Hotelwirte statteten ihre Räume mit Billards, Flügeln, Salons usw. aus, man sorgte ferner für Dampfschiffahrtsverbindung nach Ribnitz und Arenshop, und hatte die Freude, die Zahl der Badegäste von Jahr zu Jahr wachsen zu sehen. Gegenwärtig beträgt die jährliche Besucherzahl etwa 1500.

Daß den Leuten auch sonst das Herz auf dem rechten Fleck sitzt, zeigt sich gar manchmal in schöner Weise, zumal im Winter, wenn der größere Teil der Matrosen daheim ist und draußen ein pfeifender Nord die mächtigen Eisschollen durcheinandertreibt. Dunkle Wolken verkündigen ein nahes Schneegestöber. Da wird ein Schiff, zwischen den Eisschollen eingefroren, sichtbar, das durch Notzeichen andeutet, daß ihm der Mundvorrat ausgegangen. Sowie die Matrosen im Dorfe, die im Winter in großer Zahl zu Hause sind, dies sehen, bereiten sie sich vor, Hilfe zu bringen. Trotz Kälte und Sturm ziehen 20 bis 30 junge Burschen, jeder einen Sack mit Kohlen, Brot, Fleisch und Rumflaschen auf den Rücken gebunden, aus, um das Schiff zu erreichen. Mit Eissporen, die das Ausgleiten verhindern, an den großen Wasserstiefeln, müssen sie oft von Scholle zu Scholle springen, stets in Gefahr, abzugleiten oder den Sprung zu kurz zu machen. Sind die Schollen zu weit auseinander, um den Sprung zu wagen, so legen sie Bretter hinüber, deren sie zu diesem Zwecke stets einige mit sich führen. So erreichen sie oft erst nach vielen mühevollen Stunden das Schiff, bringen der Mannschaft darauf die ersehnte Zufuhr, wofür sie bloß den Preis, den sie selbst dafür bezahlt haben, nehmen, sprechen ihr Mut ein, wenn sie dessen bedarf, und treten dann getrost den Heimweg wieder an. Oft überfällt ein alles verdunkelndes Schneegestöber sie dabei, was die Gefährlichkeit des Weges, den sie dann nur vermittels ihrer Taschenkompasse zu finden vermögen, sehr erhöht. Mitunter hat es sich wohl auch ereignet, daß die Eismasse sich unterdes vom festen Lande trennte und so die Abgeschnittenen mehrere Tage darauf umhertrieben, bevor sie wieder die Heimat erreichen konnten. Alles dies wird aber die Fischländer nicht abhalten, eingefrorenen Schiffen im Winter alle mögliche Hilfe zu bringen, sobald nur irgendwie eine Aussicht vorhanden, die Gefährdeten zu erreichen.

Wir gedenken zum Schlusse eines eigentümlichen Sports, der zwar keineswegs auf das Fischland beschränkt ist, aber dort sich besonderer Gunst erfreut: es ist der Segelschlitten-Sport. Ein Segelschlitten sieht genau wie ein Boot aus, das auf zwei starken eisernen Schlittenkufen ruht. Die Takelage besteht aus dem Mast und gewöhnlich zwei Segeln. Von besonderer Wichtigkeit ist das Steuer, ein 1–1½ m langer, fingerdicker, mit scharfen Zähnen versehener Eisenstab, der in einem Scharnier läuft und durch Eindrücken ins Eis das Anhalten wie das Wenden bewirkt. Das Lenken erfordert dieselbe Geschicklichkeit, Umsicht und Kaltblütigkeit wie die Handhabung des wirklichen Bootes; unter geschulter Leitung saust man im Segelschlitten gefahrlos dahin wie ein Sturmvogel, unter ungeschickter Führung gibt es kaum etwas Gefahrvolleres. Folgende kleine Episode aus einer solchen Schlittenpartie möge das erhärten:

»Ich machte im stillen meine Betrachtungen über die heftige Steigerung des Windes. Da klopfte es an die Tür, und das verwitterte Gesicht Klaassens wurde sichtbar. Er mahnte zur Heimkehr und zwar dringend. Der Wind blase beinahe zu grob, und das Eis hätte bei Nienhagen eine ›Borst‹ bekommen. Das schien nun freilich allen bedenklich, und die Gesellschaft rüstete sich eiligst zum Aufbruch.

Die Kunde von dem Riß im Eise hatte der Steuermann eines nach uns eingelaufenen Schlittens unserem Klaassen gebracht und natürlich die Lage desselben genau angegeben; es handelte sich nun darum, mit dem Schlitten die Richtung des Risses rechtwinklig zu durchschneiden, weshalb Klaassen einen etwas anderen Kurs steuern mußte.

Klaassen hatte mit Genugtuung meine aufmerksame Beobachtung seiner Geschicklichkeit und meine Freude über solche Sturmfahrt bemerkt. Lächelnd bedeutete er mich, es solle erst recht losgehen; wenn wir vor den Wind kämen, dann wolle er zeigen, was ein guter Segelschlitten vermöge. Auf seinen Zuruf wurden alle Segel gewendet; kreischend drückte sich das Steuereisen in das Eis ein.

›Setten Se sick rittlings, Herr!‹ rief Klaassen; ich tat es widerstrebend, da faßte der Wind die Segel, und mit rasender Eile jagte der Schlitten dahin.

›Mit Gott! – Klaassen!‹ stöhnte die gute Frau Försterin, ›de Borst – de Borst!‹

›Ach wat, de het nicht Tid tau bräken!‹

›Klaassen, hollen S' vor de Borst an, un unnersöken S' dat Is!‹

Ein pfiffiges Lächeln war seine Antwort.

›De Borst in Sicht!‹ rief einer seiner Jungen.

›Treckt de Segels fast an!‹ schrie Klaassen.

Wie ein Pfeil schoß der Schlitten heran; hochauf spritzte die Flut aus dem Riß – wahrlich das Eis hatte keine Zeit zum Brechen. Die Frau Försterin atmete erleichtert auf. Klaassen lachte; der Förster zündete sich die Pfeife wieder an, und ich bedauerte das nahe Ende der Fahrt. Bald fiel das Hauptsegel; das Eisen kreischte im Eise und wir waren daheim.«

Von Professor Dr. W. Schütte in Stralsund.

Nordwestlich von den Odermündungen und von ihnen nur wenige Meilen entfernt liegt die größte deutsche Insel, das wegen seiner Naturschönheiten viel bewunderte und viel besuchte Rügen. Der Reisende, der aus der flachen, sandigen Mark, oder den Küstenebenen des nördlichen Pommern oder Mecklenburg kommend, den Strand des meerumschlungenen Eilandes betritt, wird auf das angenehmste überrascht und erfreut durch den Gegensatz, welchen die rügensche Landschaft mit den verlassenen Gegenden bildet. Zwar hat die Insel kein wirkliches Gebirge aufzuweisen, zwar sind die Höhen, die der Rügener als Berge bezeichnet, nur ansehnliche Hügel, dennoch aber tragen einzelne Partien mit ihren Tälern und Schluchten, ihren rasch strömenden Bächen, ihren rauschenden Bergwäldern entschieden den Charakter einer Gebirgslandschaft. Und selbst der Tourist, der die Gebirge Deutschlands durchwandert und die Schneeberge der Alpen erstiegen hat, wird nicht unbefriedigt von der Insel scheiden: denn hier begrüßt ihn die mächtige, brausende See, die sich bis in die weiteste Ferne dehnt und deren unbegrenzte Fläche nicht minder als die hohen Berggipfel den Eindruck des Erhabenen hervorruft. Rings umgürtet sie die Insel, dringt mit ihren Buchten und Busen tief in sie ein und zerspaltet sie in viele oft nur durch schmale Landengen miteinander verbundene Glieder, sodaß es keinen zweiten Punkt an den deutschen Küsten gibt, wo Meer und Land sich gegenseitig so durchdringen und sich zu einem so wunderbaren Bilde vereinigen wie hier. Der Blick in die tiefe Kreideschlucht von Stubbenkammer, mit der unendlichen See als Hintergrund, die Rundschau von dem Turme des Jagdschlosses in der Granitz über die Wipfel des Waldes auf die zahlreichen Landzungen und Meeresarme bieten im ersten Falle ein so erhabenes und im zweiten ein so liebliches Bild, daß auch ein durch die Schönheiten des Hochgebirges verwöhntes Auge sich befriedigt fühlen wird.

Auch der Altertumsfreund, der von den Schönheiten der Natur gern den Blick in die Vergangenheit zurückwendet und ihren Spuren nachgeht, findet hier mannigfache Ausbeute. Hier war die letzte Zuflucht des von den Germanen und dem Christentum immer weiter zurückgedrängten heidnischen Wendenvolkes; auf der nördlichsten Spitze der Insel stand der Tempel des Swantewit, nach dessen Zerstörung durch die Dänen das Heidentum auf Rügen zugrunde ging und die Wenden bald mit den Deutschen verschmolzen. Wer nicht allzu kritisch zu Werke geht, der kann hier den heiligen Hain der Hertha begrüßen und den See betrachten, der die Sklaven der Göttin verschlang, wie es Tacitus berichtet. Gelingt es ihm, den Insulanern Vertrauen abzugewinnen, und lernt er ihre Sprache verstehen, so kann er einen reichen Schatz von Sagen sammeln und seine Kenntnisse von Riesen und Kobolden, verzauberten Jungfrauen und argem Teufelsspuk auf das reichlichste erweitern. Kurz, die Insel bietet des Schönen und des Interessanten so viel, daß es sich schon der Mühe lohnt, einen Blick auf sie zu werfen.

Rügen wird im Westen von dem Festlande nur durch einen schmalen Meeresarm, den Strelasund, getrennt, dessen Breite zwischen Stralsund und Alte Fähre nur 2½ km beträgt und über den hinweg sich die pommersche Küste leicht erreichen läßt, auch der Greifswalder Bodden Bodden von »bodde« (vgl. Bottich) = offenes Faß, bezeichnet eine fast ganz geschlossene Bucht., der den Südrand bespült, hat nur eine Breite von wenigen Meilen, sodaß man von der Insel aus bei klarem Wetter die gegenüberliegende Küste deutlich am Horizonte erkennt. Dagegen sind die Nord- und Ostküste dem offenen Meere zugewendet und haben alle Unbill zu ertragen, die der ewige Anprall der Wogen mit sich bringt. Wie ein Sturmbock und Wellenbrecher stemmt sich hier die Insel dem Andrange des Meeres entgegen und bildet für das westlich gelegene Neuvorpommern ein schützendes Bollwerk gegen die zerstörende Tätigkeit der Wogen. Durch diese Lage ist ein wesentlicher Unterschied in der Gestaltung der rügenschen Küsten bedingt. Der dem offenen Meere zugewendete Ostrand der Insel hat nur zwei große, sanft geschweifte Busen, die Tromper und Prorer Wiek Wiek vom altnordischen »vik« (vgl. Wikinger) benennt einen offeneren Busen., aufzuweisen, während der Süd- und Westrand durch zahllose Buchten und Inwieken zerschnitten werden; dort liegt der Strand ganz frei, und keine kleineren Inseln schwächen die Kraft des Wogendranges, hier in dem ruhigen Binnenwasser haben sich mehrere Eilande abgelagert, Ummanz, Hiddensöe und andere kleinere Inselchen. An den Ufern der Ostküste nagen die Wellen unablässig, und große Steine, die von den unterwaschenen und weggespülten Wänden herabgestürzt sind, geben Kunde von dieser zerstörenden Tätigkeit des Meeres; an der Westküste dagegen lagern die Meeresströmungen mitgeführten Sand und Schlamm ab, sodaß das schmale Fahrwasser fortwährend versandet und durch Baggerungen für größere Schiffe offen erhalten werden muß.

Durch das Eingreifen des Meeres wird Rügen in viele einzelne Glieder gespalten, die zum Teil nur lose untereinander verbunden sind. An den Kern der Insel, das eigentliche Rügen, schließt sich im Südosten die Halbinsel Mönchgut, die selbst wieder von schmalen Meeresarmen in verschiedene Landzungen zerschnitten wird; der von Westen her tief eingreifende Jasmunder Bodden trennt von dem Hauptkörper der Insel im Norden und Nordosten die beiden großen Halbinseln Wittow und Jasmund, die durch zwei flache Dünen, die Schaabe und die Schmale Heide, untereinander und mit Rügen verbunden sind. Auch der Rand des Kerns selbst ist vielfach ausgezackt und sendet zahlreiche Halbinseln in das Meer und den Jasmunder Bodden hinaus, Zudar, Drigge, Liddow usw., sodaß von einem hochgelegenen Punkte, wie vom Rugard aus, von dem man die ganze Insel übersieht, sich dem Auge ein wunderbares Gemisch von Land und Wasser darbietet. Die einzelnen Glieder erheben sich zu sehr verschiedenen Höhen. Die flachen Bindeglieder zwischen Wittow, Jasmund und den einzelnen Teilen von Mönchgut überragen nur wenig das Niveau des Meeres, außer wo der Wind den losen Sand zusammengetrieben und zu Dünen aufgetürmt hat, während die Insel selbst zu ansehnlichen Hügeln aufstrebt und die östliche Halbinsel noch bedeutendere Höhen aufweist. Deutlich zeigt sich eine Erhebung des ganzen Bodens in der Richtung von Südwest nach Nordost. Auf dem eigentlichen Rügen, dessen Westküste keine nennenswerten Höhen aufzuweisen hat, liegen die höchsten Punkte sämtlich nach Osten hin, so der 102 m hohe Rugard bei der Stadt Bergen und der Fürstenberg in dem Bergwalde der Granitz, dessen 140 m hoher Gipfel das Jagdschloß des Fürsten Putbus trägt. Auch auf Hiddensöe, Wittow und Jasmund macht sich dies Aufschwellen nach Nordosten hin bemerkbar. Die Nordostspitze der ersteren Insel, der Dornbusch, erreicht eine Höhe von 80 m, das berühmte Vorgebirge Arkona, das sich weit nach Nordosten hin in das Meer hinausschiebt, strebt 54 m hoch auf, und endlich steigt das ebenfalls nach Nordosten gewendete stolze Kreidevorgebirge Stubbenkammer auf Jasmund 130 m hoch aus dem Meere empor. Der höchste Punkt der Insel ist der Piekberg in der Stubnitz mit 161 m Höhe, der aber leider infolge Bewaldung keinen freien Überblick gewährt.

Die Insel Rügen. Aus Baedekers Norddeutschland.

Diese einzelnen Glieder, in welche die Insel zerschnitten ist, gehören verschiedenen geologischen Formationen an. Auf Rügen selbst und auf Mönchgut herrschen diluvialer Lehm und Mergel vor; dagegen bestehen die Schaabe und die Schmale Heide ganz aus alluvialem Sand und Grus, während auf Wittow und Jasmund die Kreide frei zutage tritt oder doch in einiger Tiefe den Untergrund des Bodens bildet. Ursprünglich lag an der Stelle des jetzigen Rügens ein Archipel zahlreicher kleiner Inseln. Um deren größte, den jetzigen Hauptkern, gruppierten sich Wittow, Jasmund, die Lehmberge von Mönchgut, der Vilm, der Dornbusch von Hiddensöe und noch manche andere kleine Inselchen. Zwischen ihnen bildeten sich Meeresströmungen und lagerten mitgeführten Sand zu langgestreckten Bänken ab, die sich allmählich erhöhten, aus dem Meere emporwuchsen und als sandige Landengen die Verbindung zwischen den einzelnen Inseln herstellten.

Unzweifelhaft haben die Nord- und Ostküste früher sich weiter erstreckt als jetzt, wovon die Steinblöcke Zeugnis ablegen, die bis auf bedeutende Entfernung hin den Meeresboden bedecken. Der Wellenschlag unterhöhlt die Uferwände und spült allmählich so viel von ihnen los, daß die oberen Teile ihren Halt verlieren; so löste sich in den dreißiger Jahren bei Arkona eine gewaltige Kreidemasse von etwa 230 Kubikmeter Inhalt, die in einem schroffen Winkel überhing, los und blieb noch jahrelang am Strande sichtbar, bis die Wellen sie gänzlich zertrümmerten. Die zerstörende Wirkung der Wogen wird wesentlich durch den Regen unterstützt; heftige Güsse spülen den weichen Lehm und die erdige Kreide los, und man sieht die Kreideufer durch lange Rinnen gefurcht, die sich das Regenwasser nach und nach gegraben hat. Nicht minder verderblich wirkt der Frost: das in die Spalten der Kreide eingesickerte Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus und zersprengt die wenig feste Masse ungleich leichter als die Felsen der Gebirge, die doch ebenfalls unter dem Einfluß der Kälte gespalten werden. Bei Lehmufern macht das in den Boden dringende Regenwasser die Tonschichten, die es nicht durchlassen, so schlüpfrig, daß sie, wenn ihre Lage nicht horizontal ist, aufhören, für die darüber lagernden Erdmassen eine sichere Unterlage zu bilden. Es entstehen in einiger Entfernung von dem steilen Küstenrande und mit ihm parallel kleine Risse, die sich allmählich erweitern, sodaß endlich das ganze Bruchstück in das Meer gleitet, dessen Wellen es bald zerkleinern und bis auf die größeren Blöcke wegwaschen. Auch heftige Stürme, die den Wogendrang ungewöhnlich steigerten, haben zerstörend eingewirkt. Die Südspitze Rügens reichte in früheren Zeiten bedeutend weiter als jetzt und stand mit der südlich gelegenen kleinen Insel Ruden in Verbindung. Im Anfange des 14. Jahrhunderts zerstörten die Wellen während einer Sturmflut jenes wahrscheinlich nur schmale Bindeglied, an dessen Stelle sich jetzt das sogenannte Neue Tief befindet. Auch in unseren Tagen hat die Insel eine ähnliche Heimsuchung durch die furchtbare Sturmflut erlitten, die am 13. November 1872 die deutschen und die dänischen Ostseeküsten so arg verwüstete. Fast 14 Tage lang hatte anhaltend starker Westwind geweht und das Wasser aus der Nordsee in das Ostseebecken gegen die russischen Küsten hin getrieben, sodaß in den östlichen Häfen ein hoher Wasserstand beobachtet wurde, während in dem westlichen Teile der Ostsee der Wasserspiegel unter den gewöhnlichen Stand sank. Als nun der Wind nach Ost umsetzte und zum heftigen Orkan anschwoll, da strömten die Wassermassen nach Westen zurück und stürzten sich mit unwiderstehlicher Gewalt über die Westküsten der Ostsee, wuschen die Dünen weg, zerstörten die Häuser, ertränkten die Herden und schleuderten Schiffe weit auf die Felder hinauf. Die Insel Hiddensöe wurde von der furchtbaren Kraft der Wogen zerrissen und der flache südliche Teil von der höheren nördlichen Hälfte abgetrennt. Als ob das Meer den armen Fischern, die jenes Eiland bewohnen, einen geringen Ersatz für die angerichtete Zerstörung bieten wollte, schwemmten die Wogen nahe bei der Stelle des Dammbruches ein kostbares, wunderlich gearbeitetes goldenes Geschmeide an den Strand, dessen einzelne Glieder nach und nach aufgefunden und von dem Museum in Stralsund erworben wurden. Ist es der Königsschmuck eines alten Wikings, der hier mit seinem Seedrachen zugrunde ging, oder stammt es aus dem Raube der kühnen Freibeuter Klaus Störtebeker und Michael Gödicke, die im Anfange des 15. Jahrhunderts an den Ostseeküsten ihr Unwesen trieben, und deren Schatzkammer die Sage zwischen die Kreideklippen von Stubbenkammer verlegt? Nachgewiesen ist, daß es sich bei diesem Schmuck um eine byzantinische Arbeit handelt, die wohl durch Tauschhandel nach dem Norden gekommen ist.

Die langsame aber stetige Einwirkung der Wellen und des Regens hat die hohen Kreideufer von Wittow und Jasmund in mannigfacher Weise umgestaltet und ihnen ein eigentümliches Aussehen verliehen. An manchen Stellen, wie z. B. bei Kleinstubbenkammer, bildet das Ufer eine lange, zusammenhängende Wand, anderwärts ist es auf das wunderlichste zerrissen und zerklüftet, indem große Säulen und Pyramiden, Klinken genannt, sich vor der zurücktretenden Wand erheben. Nirgends aber steigt das Ufer senkrecht vom Meere auf, vielmehr sind die unteren Teile stets erheblich geneigt, und erst die obere Hälfte erhebt sich bisweilen fast senkrecht wie eine Mauer. Selbst der so steil abfallende Königsstuhl bei Stubbenkammer ist noch so stark geneigt, daß man von seiner Höhe nur mit einem kräftigen Wurf einen Stein in das Meer schleudern kann, obschon nur ein schmaler Strand den Fuß der mächtigen Kreidemassen von dem Wasser trennt. Das etwa 15 km lange hohe Kreideufer Jasmunds hat ungefähr die Gestalt eines Halbkreises, dessen erhabene Seite dem Meere zugewendet ist, erleidet aber mehrfache Einbiegungen, während einzelne Spitzen, die »Orte«, weiter ins Meer hinaustreten. An einzelnen Stellen ist es durch größere Schluchten und kleinere Rinnen, die »Lithen«, unterbrochen; in ihnen ziehen kleine Waldbäche zum Meere hinab und schneiden ihr Bett tief in den Boden ein. Die Farbe der Kreidewände ist fast rein weiß, nur an einzelnen Stellen, an denen Regengüsse von oben her lehmiges Wasser herabspülen, zeigen sie ein schwach gelbliches Aussehen. Durch die ganze Masse ziehen sich horizontale dunkle Streifen von Feuersteinlagern, die in die Kreide eingebettet sind. Diese bestehen meist aus schwarzen und graugelben Knollen und bilden Schichten von einem halben Fuß Dicke. Der ganze Strand ist mit solchen Steinen bedeckt, die mit den losgetrennten Kreidemassen herabgestürzt und zurückgeblieben sind, als die Wellen die Hänge zerstörten. Bei hohem Wasserstande und bewegter See, wenn die Wogen bis an den Fuß der Kreidewände herantreten, werden diese Steine gegeneinander geschleudert, zertrümmert und endlich zu Grus zerrieben. Außer diesen Feuersteinen liegen am Strande und weit in das Meer hinein große Blöcke von Granit, Gneis, Diorit, silurischen Kalksteinen und anderen Mineralien, die ebenfalls auf der Höhe des Ufers, in den Mergelwänden eingebettet, lagerten. Bei der fortschreitenden Zerstörung stürzten sie herab und bilden jetzt an manchen Stellen eine Art Wall, der den Anprall der Wellen bricht und dem Ufer einigen Schutz gewährt. Solche Steinmassen, die in der ganzen norddeutschen Tiefebene vorkommen und als erratische Blöcke bekannt sind, finden sich in sehr großer Anzahl auf Rügen und fehlen nur auf den jüngsten, der Alluvialformation angehörigen Gliedern, wie auf der Schaabe und der Schmalen Heide. Sie stammen aus den Gebirgen Schwedens und wurden durch die Gletscher der Eiszeit hierher verfrachtet. Am zahlreichsten finden sie sich auf Jasmund, wo an manchen Stellen der Boden noch immer förmlich mit ihnen besät ist, obschon sie vielfach als Baumaterial verwendet werden. In der Dworside, einer malerischen von dem Tribber Bach durchflossenen Waldschlucht bei Krampas, lagert ein ungeheurer erratischer Block, dessen Inhalt auf mehr als 34 cbm geschätzt wird. Ein anderer noch weit größerer Felsblock wurde im Anfange dieses Jahrhunderts gesprengt und aus seinen Trümmern eine fast 300 m lange Mauer aufgeführt, die einen Raum von mehr als 120 cbm einnimmt. Einzelne solcher Blöcke werden als Opfersteine bezeichnet, und der Fremde wird auf flache Rinnen aufmerksam gemacht, die von dem oberen Teile hinabziehen, und in denen das Blut der geschlachteten Tiere abgeflossen sein soll, in Wirklichkeit aber durch Verwitterung entstanden sind.

Der Uferrand von Jasmund wird von einem Buchenwalde gekrönt, der an mehreren Punkten seine Bäume so dicht an den Rand herantreibt, daß einzelne Stämme über diesen hinüberhängen. An anderen weniger abschüssigen Stellen, an denen die Kreide mit einer Lehmschicht überdeckt ist, wie in der Schlucht zwischen dem Königsstuhl und Kleinstubbenkammer, ziehen die Bäume bis unmittelbar an den Strand herab, und von dort aus bilden ihre grünen Kronen einen eigentümlichen Gegensatz zu den vereinzelt zwischen ihnen hervortretenden weißen Kreideblöcken. Wittow dagegen ist fast ganz baumlos und hat kein zusammenhängendes Gehölz aufzuweisen. In letzter Zeit hat man allerdings am Nordstrande Anpflanzungen vorgenommen. Landeinwärts ist der kreidige Untergrund auf Wittow mit einer glatten Decke schwarzen, tiefgründigen Bodens überzogen. Das Erdreich ist daher für den Ackerbau vortrefflich geeignet, wofür die üppigen Weizenfelder zeugen, die im Sommer weit und breit hier wogen. Nur bei Arkona tritt die Kreide frei zutage. Auf Jasmund ist die Fruchtbarkeit geringer, da auf den höher gelegenen Stellen nur eine dünne Lehmschicht lagert, die oft in dürren Jahren versagt. Auch das eigentliche Rügen, namentlich der nordwestliche Teil, hat im allgemeinen einen sehr ergiebigen Boden und fette Wiesen, wenn auch einzelne sandige Heiden und kleine Moore sich zwischen dem fruchtbaren Ackerlande ausbreiten. Dagegen sind die Schmale Heide und die Schaabe, die fast ganz aus zusammengetriebenem Sande bestehen und deren dem Meere zugewendete Ränder von einer niedrigen Dünenkette eingefaßt werden, im höchsten Grade unfruchtbar, und erst nach langjährigen Bemühungen ist es der fürstlichen Forstverwaltung gelungen, auf der ersteren Landenge einen Wald von Kiefern und Fichten anzubringen.

Bis um die Mitte des 12. Jahrhunderts war Rügen ebenso wie Pommern ausschließlich von Wenden bewohnt, welche die früher hier seßhaften Germanen verdrängt hatten und seit dem 11. Jahrhundert mit den Dänen und den von Westen her andrängenden Deutschen in unaufhörlichem Kampfe lagen. Die Eroberung der Burgfeste Arkona, die das Nationalheiligtum der Ostseewenden, den Tempel des Swantewit in sich barg, und deren 14 m hoher Wall noch heute die Nordspitze Wittows nach dem Lande hin abschließt, machte diesem Kampfe und zugleich dem Heidentum auf Rügen ein Ende. Die Germanisierung der Insel, deren Fürsten bis 1325 unter dänischer Lehnshoheit standen, vollzog sich so rasch, daß nach 200 Jahren die wendische Sprache ausgetilgt war, und im Jahre 1404 als Merkwürdigkeit der Tod einer alten Frau gemeldet wird, die noch das Wendische verstanden habe. Heute erinnern nur noch die wendischen Namen vieler Dörfer, Höhen und Waldstrecken an die früheren Herren des Landes, wie beispielsweise der deutschklingende Name Stubbenkammer aus den wendischen Worten »stupien« und »kamen« vererbt ist und Stufenstein bedeutet. Die jetzigen Bewohner Rügens, deren Zahl etwa 50 000 beträgt, sind in überwiegender Mehrzahl in kleinen Dörfern und einzelnen Gehöften angesiedelt; die beiden Städte Bergen und Garz haben nur geringe Einwohnerzahl, ja eigentlich verdient nur das fast im Mittelpunkt der Insel gelegene Bergen den Namen einer Stadt.

Die Beschaffenheit des Bodens weist die Rügener auf den Ackerbau hin, und dieser ernährt nebst dem Fischfang den bei weitem größten Teil, während Handel und Industrie nur in sehr geringem Grade entwickelt sind. Die letztere beschränkt sich fast ganz auf den Betrieb einiger Kreideschlemmereien, in denen die Kreide von ihren sandigen Beimengungen gereinigt und zum weiteren Gebrauch fertiggestellt wird, und einiger Kreidebrüche, deren Rohkreide hauptsächlich in Zementfabriken Wolgasts und Stettins weitere Verarbeitung erfährt. Die Erzeugnisse des Ackerbaues werden meist nach der Hafenstadt Stralsund auf dem gegenüberliegenden Festlande geschafft, um von den dortigen Getreidehändlern ausgeführt zu werden. Außer einigen größeren Gütern haben wir auf Rügen im Verhältnis zu Neuvorpommern ziemlich viele Bauerndörfer, namentlich in der Putbuser Gegend. Da die Güter nicht allzu groß sind, erscheint das Land bunt mit Ortschaften übersät. Die Dörfer mit kleinen Parzellen sind Arbeiterdörfer, die nach den Freiheitskriegen parzelliert wurden. Die rügenschen Bauern besitzen meist nur wenige Morgen Feld und würden in Mittel- und Süddeutschland nicht einmal als Halbbauern angesehen werden. Die meisten Dörfer haben nur ein ärmliches Aussehen, die Häuser sind selten aus Stein gebaut, haben oft nur Lehmwände und tragen meist ein Strohdach. In den Dörfern, die am Strande oder doch nahe dem Meere liegen, erwartet und empfängt die ganze Einwohnerschaft ihren Lebensunterhalt von der See, und von jung auf tummeln sich die Knaben und wohl auch die Mädchen in den Booten auf dem Wasser umher. Indessen zählt die Bevölkerung dieser Seedörfer verhältnismäßig nur wenige Matrosen unter sich, die auf großen Seeschiffen fremde Meere und Länder besuchen; fast alle beschränken sich auf den Betrieb der Fischerei oder auf Fahrten nach den nahegelegenen Küsten Pommerns. Nur wenige Kapitäne größerer Schiffe leben auf der Insel, die Fahrzeuge sind fast sämtlich einmastige Küstenfahrer, sogenannte Jachten, oder Boote von verschiedener Größe. Der Grund dieser auffallenden Tatsache liegt nicht darin, daß es der Insel an guten Häfen fehlt und die Küsten von langgestreckten Sandbänken umzogen sind, die größeren Schiffen die Annäherung verbieten, sondern vielmehr darin, daß die Fischer und Schiffer zugleich Ackerbauer sind.

Infolge der abgeschlossenen Lage der Insel und des Verzichtes ihrer Bewohner auf weitere Seefahrten war der Gesichtskreis der Rügener in früheren Zeiten nur beschränkt und reichte nicht über die nahegelegenen Küsten hinaus. Die Pommern sind überhaupt zurückhaltender und schweigsamer Natur und lassen sich nicht leicht mit Fremden in ein längeres und lebhaftes Gespräch ein, wie es der bewegliche Mitteldeutsche liebt. Der Rügener namentlich ist im höchsten Grade phlegmatisch und war dem Fremden gegenüber ehedem verschlossen und ohne jede Zuvorkommenheit, ganz verschieden von dem dienstfertigen Thüringer und Schlesier. Er fragte wenig nach den Zuständen außerhalb seiner Heimat und wußte so gut wie nichts von den Verhältnissen anderer Länder. Es schlossen sich sogar die Bewohner der einzelnen Teile Rügens voneinander ab.

Die letzten Jahrzehnte aber haben in alledem eine gewaltige Änderung herbeigeführt. Den ersten Anstoß dazu gaben schon die Kriege, die Deutschland in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts geführt hat. Noch im Jahre 1848 erregte es ungeheures Aufsehen, als einige Kompagnien Infanterie und eine Schwadron Kürassiere nebst zwei Geschützen nach der Insel verlegt wurden, um einen etwaigen Landungsversuch der Dänen abzuwehren. Seit den französischen Kriegen 1806-15 hatte keine geschlossene Truppe Rügen betreten, und jetzt strömte alt und jung herbei, um die Panzerreiter anzustaunen und die in Putbus aufgefahrenen Geschütze zu betrachten. Kopfschüttelnd sahen damals die Rügener auf die schwerfälligen Ruderkanonenboote, die als schwacher Anfang der preußischen Marine in dem engen Fahrwasser kreuzten und der einen dänischen Korvette auswichen, die ganz allein alle Häfen Vorpommerns blockierte. Sechzehn Jahre später (1864) waren sie Augenzeugen des ersten Seegefechtes der deutschen Marine, das die Korvetten Arkona und Nymphe nebst dem Aviso Lorelei gegen fünf schwere dänische Schiffe auf der Höhe von Saßnitz bestanden, und sahen in demselben Jahre eine ganze Flottille von Dampfkanonenbooten sich bei Hiddensöe mit dänischen Fregatten herumschießen. Noch in den fünfziger Jahren betrachteten die Insulaner mit ungläubigem und mißtrauischem Auge den Fremden, der ihnen von mächtigen breiten Strömen oder von Bergen erzählte, die in die Wolken hineinragen und deren Gipfel auch im Sommer mit Schnee bedeckt ist; jetzt haben viele ihrer jungen Männer als Soldaten die Donau, den Rhein und die Seine gesehen und lernten die Schnee- und Eisberge aus eigener Anschauung kennen, als das pommersche Armeekorps im Februar 1871 die Scharen Bourbakis in die Schweiz hineindrängen half. So hat der Krieg, der arge Zerstörer, hier als Lehrmeister gewirkt! In den letzten Jahren hat überdies der Fremdenverkehr auf Rügen eine sehr bedeutende Höhe erreicht, und die Dörfer an der Ostküste empfangen jetzt selbst aus Mittel- und Süddeutschland zahlreiche Besucher, die hier während mehrerer Wochen die Seebäder benutzen. Infolge dieses Zuspruchs streifen diese Dörfer allmählich ihr altes einfaches Aussehen ab, und einige Plätze an der Südostküste, z. B. Göhren, Sellin, Binz, nehmen hierdurch im Sommer einen geradezu städtischen Charakter an und sind immer mehr im Aufblühen begriffen. Namentlich gilt dies von dem Doppelort Saßnitz-Crampas, der teils sich malerisch an der steilen, waldgekrönten Uferlehne aufbaut, teils in der grünerfüllten Schlucht des Steinbachs liegt. Obgleich ohne eigentlichen Badestrand, ist er mit seinen hübschen, in Gärten gebetteten Villen und großen Hotels das erste und vornehmste der rügenschen Bäder, insbesondere, seitdem durch die Einrichtung des Schnellverkehrs zwischen Berlin und Stockholm über Saßnitz-Trelleborg hier ein Verkehrspunkt ersten Ranges geschaffen wurde.

Hand in Hand mit dem steigenden Sommerbesuch ging die Entwicklung des Eisenbahnnetzes der Insel und die künstliche Schaffung besserer Landungsplätze an den Badeorten. Vor allem hat der Hafen von Saßnitz, um den erheblich gesteigerten Verkehrsbedürfnissen zu entsprechen, einen großartigen Ausbau erfahren, sodaß er jetzt selbst unseren Kriegsschiffen zugänglich ist und ihnen einen wertvollen Stützpunkt für Operationen in der Ostsee bietet.

Aber diese neuzeitliche Änderung der Verhältnisse hat auch manche Schattenseiten. Der starke Fremdenzustrom, der sich in materieller Beziehung als äußerst segensreich für die Insel erwies, hat eine derartig innige Berührung der Bevölkerung Rügens mit der Außenwelt zur Folge, daß jene unter der alles ausgleichenden und abschleifenden Wirkung dieser schon viel von ihrer alten Eigenart in Charakter, Anschauung und Sitte eingebüßt hat. So ist die heute wenigstens noch von den Mönchgutern bewahrte Nationaltracht immer mehr im Schwinden begriffen, und es ist fraglich, ob die Versuche, durch Aussetzen von Prämien diesem Rückgang Einhalt zu tun, erfolgreich sein werden. Das vorpommersche Platt, das früher dem Fremden den Verkehr mit den Rügenern ganz erheblich erschwerte, wird jetzt von den Gebildeten und den Kreisen, die viel mit den Fremden zu tun haben, nur noch selten gesprochen – eine Tatsache, die vom heimatlichen Standpunkte aus sehr zu bedauern ist. Daß die Insulaner außerdem überraschend schnell gelernt haben, den Badegästen für die Annehmlichkeiten, die sie ihnen bieten, nicht zu geringe Preise abzufordern, ist kaum zu verwundern. Schlimmer ist, daß heute schon ein gut Teil ihrer Natürlichkeit und Sitteneinfalt, wie es Riehl schon vor Jahren vorausgesagt hat, »fortgebadet« ist. –

Sowohl für die zu längerem Aufenthalt auf die Insel gekommenen Sommergäste als auch für die große Zahl der Touristen, die das schöne Eiland in wenigen Tagen durchstreifen wollen, bilden besonders drei Punkte der Insel das Ziel von Wanderungen und Ausflügen. Es sind dies Putbus, das fürstliche Jagdschloß und Stubbenkammer. Zwar bieten noch manche andere Teile der Insel sehenswerte Aussichten, wie der Rugard, Thiessow auf Mönchgut und Arkona, werden aber doch verhältnismäßig nur wenig besucht. Betrachten wir denn jene drei Punkte etwas näher und beginnen wir mit dem freundlichen Putbus.