|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

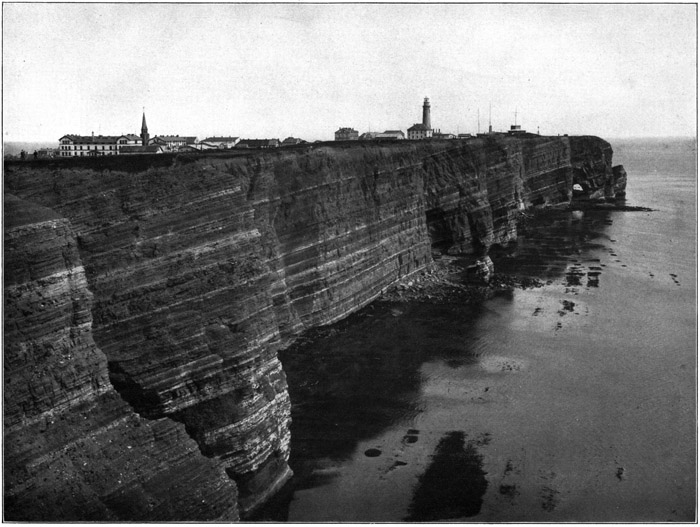

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

An deutschen Küsten und auf deutschen Meeren.

1. Die Halligen. – 2. Hamburg. Hamburgs Freihafen. – 3. Helgoland. – 4. Bremerhaven. – 5. Aus der deutschen Marsch: Das Alte Land. – 6. Borkum. – 7. Die deutsche Hochseefischerei.

Von Dr. Häberlin, Wyk auf Föhr.

Die Inselwelt an der Westküste Schleswig-Holsteins birgt mancherlei Eigentümliches und Fremdartiges. Das Merkwürdigste aber an Natur- und Kulturerscheinungen zeigen uns jene Zwergeilande, in die der südliche Teil der nordfriesischen Inseln aufgelöst ist, die Halligen. Etwa zwölf an der Zahl, umfassen sie gegen 2500 ha Bodenfläche und bergen wenig mehr als 500 Einwohner.

Es ist Etwas in der weltabgeschiedenen Stimmung dieser Inseltrümmer, das auch dem modernsten Kulturmenschen ans Herz greift, wie ein Wiegenlied aus der Menschheit Jugendtagen, – der überall sichtbare und greifbare Kampf mit der Natur, die Einfachheit der Lebensbedürfnisse, die völlige Abgeschlossenheit vom Verkehr. –

Die größte Hallig, Langeneß-Nordmarsch, hat gegen 200 Einwohner und liegt etwa eine Stunde Bootsfahrt von dem Badeort Wyk entfernt. Wenn wir sie von Wyk aus besuchen wollen, müssen wir bedacht sein, zur Zeit der höchsten Flut abzufahren. Sonst hat die Landung ihre Schwierigkeiten. Kilometerweit vor der Halligkante erstreckt sich das »Watt«, früher fruchtbares Weideland, seit Jahrhunderten aber unter den Meeresspiegel gesunken, ist es immer noch ein strittiges Gebiet, bei Ebbe trocken, bei Flut vom Wasser bedeckt, leider nur 1-2 Fuß tief. – Während wir zwischen unserem Boot und dem Halligufer noch weithin Wasser, nichts als Wasser sehen, knirscht der Kiel unseres Kutters am Grund, und der Schiffer erklärt uns, daß wir nun zu Fuß das Meer durchschreiten müssen. Nach kurzer Verblüffung bemerken wir, daß dies Wagnis nicht viel Schwierigkeit bereitet; barfuß bis zum Knie, waten wir im seichten Wasser wohl einen Kilometer weit; allmählich kommen wir aufs Trockne, aber beileibe noch nicht auf die Hallig; noch einen ganzen Kilometer geht es übers trockene Watt: Sandboden, vom Spiel des Wassers mit Rippeln in langen Linien gezeichnet und mit unzähligen kleinen Sandhäufchen besät, die wir manchmal, o Wunder, wie von Miniaturvulkanen ausgeworfen vor unsern Füßen aus dem Boden steigen sehen: es ist der Sandpier (Arenicola marina), der Regenwurm des Watts, der den unverdaulichen Rest des Sandes, den er aufgesaugt, wieder ausstößt. Es geht sich angenehm auf dem festen, sandigen Grunde, nur ab und zu machen Kolonien von Miesmuscheln ihre scharfen Schalen an unseren Fußsohlen unangenehm fühlbar. Auf den Muscheln solcher Kolonien sehen wir massenhaft Seesterne, die Blutsauger der armen Schaltiere; der tödlichen Umarmung der Sterne vermag die Muschel nicht lange zu widerstehen, sie öffnet ihre Klappen und wird nun bei lebendigem Leibe aufgefressen. Noch allerhand anderes Getier belebt unsern Weg, Taschenkrebse und Krabben tummeln sich in seichten Tümpeln, Tausende von Seevögeln erfüllen mit melancholischem, unheimlichem Getön die Luft. – Der Meeresboden, über den wir schreiten, kündet uns durch mancherlei Zeichen, daß er einst bewohntes Land war: Reste von Bäumen, vertorftes Wiesenland, Baumwurzeln finden wir hier und da, und wir erkennen unzweideutig, daß hier ein großes, zusammenhängendes Landgebiet bis auf kärgliche Überreste vom Meere verschlungen wurde. Immer näher kommen wir dem zerrissenen, zackig gebuchteten Ufer. Hier wächst schon der »Queller« (Salicornia herbacea), ein merkwürdiger, dickfleischiger Gesell, eine »Verlandungspflanze«. Wo dieser »Mehrer des Reichs« Fuß gefaßt, befestigt er den losen Schlick, hält die im Wasser schwimmenden Erdteilchen fest und bewirkt so ein immer höheres Steigen des Landniveaus und – gräbt sich damit selbst sein Grab. Denn sobald das Salzwasser ihn nicht mehr erreicht, muß er sterben. –

Endlich erreichen wir die Halligkante. Wenige Fuß ragt sie aus dem sandigen Watt empor, ohne jeden Schutz durch Damm und Deich, nackt und wehrlos. Deutlich zeigt sie die nagende Wirkung der Meereswellen, mit denen sie seit Jahrhunderten in zähem Ringkampfe sich erschöpft. Und sie hat sich brav gehalten, die arme, unbewehrte Erdscholle: schon 1788 haben die Gelehrten ausgerechnet, daß in hundert Jahren von unserer Hallig Langeneß nichts mehr übrig sei, und noch steht sie da und hat sich 200 ha Landes ertrotzt. – Wir betreten endlich den Boden der Hallig; kein Mensch weit und breit – Schafe und Kühe weiden den dürftigen Graswuchs ab. Da und dort zeigen Massen von Muscheln und anderem Seeauswurf, daß die Nordsee hier sich öfter ungebeten breit macht. Schlammige »Priele« (Wassergraben, siehe Bild) durchziehen überall das Land und machen es für den Unkundigen zu einer Art Labyrinth; wollte er geraden Wegs auf sein Ziel losgehen, so würde er unfehlbar in den Sumpf dieser Priele geraten. Man muß schon einen Führer haben, um eines der Hallighäuser zu erreichen. – Die Häuser stehen auf Hügeln, sogenannten »Werften« (siehe Bild), künstlich von Menschenhand aufgeworfen. Während die Hallig selbst nur wenige Fuß über dem gewöhnlichen Flutniveau liegt und bei jedem höheren Anwachsen desselben unter Wasser läuft, ragen die Werften 4-5 m hoch empor. Schon Plinius erwähnt diese Siedelungsart, die uns einigermaßen an Pfahlbauten erinnern kann.

Eine Werft auf Hallig Hooge (bei Ebbe). Nach einer Photographie von Woldemar Lind, Wyk auf Föhr.

Auf jeder Werft liegen ein bis sechs Häuser zusammen, niedrig, strohgedeckt, Wohnraum und Stall unter einem Dach vereinend, alle nach dem gleichen Plan gebaut, jeder einzelne Teil des Hauses aufs Praktischste den Bedürfnissen angepaßt und mit größtem Scharfsinn bis auf den letzten Winkel ausgenützt. Während sonst auf der Hallig nicht Baum, nicht Strauch zu sehen, wachsen hier im Schutze der Bauwerke allerhand Bäume, selbst geschützt und wieder schützend; bei jedem Hause ein Gärtchen, eng an die Mauer geschmiegt, wenige leuchtende Blumen, Kartoffeln, Wurzeln, Rüben, wenig Gemüse – ein rührender Anblick. Inmitten der Werft eine große, tiefe, wassergefüllte Grube, »Feeting« genannt, die Lebensader der Halligwirtschaft, die das Süßwasser fürs Vieh birgt. Quellen gibt es nicht, so muß für Mensch und Vieh das Regenwasser helfen, das durch Kanäle aus den Feldgräben in den »Feeting« geleitet wird. Für die Menschen sind besondere Brunnen angelegt, die das Regenwasser vom Dach auffangen. Goldgelb schimmert es im Glase, und nur schwer entschließt sich der Gast, es für trinkbar zu halten. In besonders trockenen Zeiten, wenn die Zufuhr des Regenwassers vom Felde ausbleibt, helfen tiefere Brunnen am Grunde des Feeting, die das Grundwasser heraufpumpen. Dies erscheint aber selbst dem Halligmann nicht genießbar. Wehe, wenn eine Sturmflut ihr salziges Wasser in den Feeting ergießt; dann ist sein Inhalt verdorben und muß schleunigst ausgepumpt werden. Gelingt es nicht, ihn schnell genug mit trinkbarem Wasser zu füllen, so muß das Vieh unter die Nachbarn auf anderen Werften verteilt werden.

Der Halligbauer ist ein echter Friese und spricht unter seinesgleichen nur friesisch. Diese noch wenig erforschte Sprache scheint die Mitte zwischen Altenglisch und Plattdeutsch zu halten. Die Haupterwerbsquelle der Halligbewohner ist die Viehzucht, die Kälber, Lämmer, Wolle, Butter liefert. Getreide gibt es auf der Hallig nicht. Sammeln und Verkaufen von Möweneiern und die Krabbenfischerei spielen daneben keine wesentliche Rolle. Früher war jeder Halligmann Seemann; die Zeiten sind längst vorbei; zwar sind die Halligfriesen auch heute noch auf ihren kleinen Booten in der Küstenfahrt ausgezeichnete Schiffer, aber die hervorragende Rolle, die sie einstmals auf den Schiffen der deutschen, holländischen, englischen, dänischen Marine gespielt haben, ist leider zu Ende. – Ein bescheidener Wohlstand herrscht überall, bei dem knappen Erwerb aber nur durch die äußerste Anspruchslosigkeit ermöglicht. Auf den Besucher macht jeder Halligmann in seinem Hause den Eindruck eines Fürsten; stattliche Gastfreundschaft, ruhige Würde, wie sie dem ganzen friesischen Volksstamm eigen, durch und durch gediegene, heimatstolze Ausstattung, frei von städtischem Bettelprunk, berühren wohltuend, Freude und Behagen dem Gaste bereitend, der über die Schwelle des Hauses tritt. – Handwerker gibt es auf der Hallig nicht. Jeder kann jedes, sogar Schwefelhölzer werden im Hause gemacht. –

Die Ernährung ist in mancher Beziehung mangelhaft; frisches Fleisch ist höchst selten; fast das ganze Jahr hindurch wird Gepökeltes oder Geräuchertes gegessen. Zum Frühstück gibt es Kaffee; zum zweiten Frühstück Tee; mittags ein Gericht Pudding mit Fleisch, oder Pfannkuchen usw.; zum Vesper Kaffee und Brot; abends wieder Tee oder Grütze; Gemüse werden so gut wie nie genossen. Doch ist der Gesundheitszustand dadurch nicht merklich beeinflußt.

Vor nicht allzu langer Zeit war die Hallig Langeneß noch jeden Winter 1-2 Monate völlig vom Verkehr abgeschnitten. Der Stürme und des Eises wegen konnte kein Boot fahren. Jetzt hat die Regierung Dämme gebaut, die einerseits selbst begehbar sind und es ermöglichen, zu Fuß nach dem Festland zu kommen, andererseits das Treibeis in außerordentlichem Maße zurückhalten und so den Bootsverkehr viel leichter offen lassen. Auf vielen Inseln aber ist bei Treibeis der Verkehr mit dem Festland auch heute noch nur durch die nicht ungefährlichen Eisbootfahrten aufrechtzuerhalten.

Was an der Halligwirtschaft am meisten in Erstaunen setzt, ist der Umstand, daß alles Land Kommunalbesitz ist und jedes Jahr aufs neue verteilt wird, eine schwierige Aufgabe. Zum Teil ist diese Besitzform mitbedingt durch die alljährlichen unvermeidlichen Landverluste, die ohne das obige Regulierungsmittel die einzelnen Einwohner oft zu hart treffen würden. –

Die gegenseitige Hilfsbereitschaft ist unbeschränkt; gewisse Verrichtungen, wie das wichtige Bereiten des Brennmaterials, können nur durch Zusammenhelfen vieler geschehen. Das einzige Brennmaterial der Halligleute ist getrockneter Kuhmist. Den Winter über wird er in einer großen Grube gesammelt, im Frühjahr auf den Hängen der Werft ausgebreitet in einer Schicht, deren Dicke mit dem eingetauchten Zeigefinger abgemessen wird, nachdem die Düngermasse zuvor durch Treten mit den Füßen geknetet wurde. Ist diese Schicht etwas getrocknet, so wird sie mit dem Spaten in viereckige Stücke gestochen und, kunstvoll aufgebaut, weiter getrocknet.

Das Leben der Halligfriesen ist noch vielfach an feste Daten gebunden. Am 12. Mai (»Altmai«) wird das Vieh aus dem Stall auf die Weide gebracht; am 24. Juni beginnt die Heuernte; am 24. August muß sie unweigerlich beendet sein, denn an diesem Termin wird das Vieh, das vorher auf bestimmte Fennen beschränkt war, überallhin getrieben. – Eigentümliche Verhältnisse bieten die Schulen: auf einer Anzahl Halligen ist ein eigener Lehrer für ein bis zwei Kinder; auf Habel zahlte vor kurzem noch der Staat an die Eltern schulpflichtiger Kinder eine bestimmte Summe, damit diese im nächsten Schuldorfe in Pension gegeben werden konnten.

Es gibt einige Halligen, die nur ein Haus und eine Familie halten. Auf Norderoog, wo in Massen die Brandseeschwalbe nistet, haust den ganzen Sommer über als einziger Bewohner ein Vogelwärter in einer Hütte, dem alle acht Tage seine Lebensmittel gebracht werden – ein herrliches Robinsonleben!

Eisbootfahren im Wattenmeer.

Früher gehörte zum Begriff der Hallig, daß sie unbedeicht und ungeschützt war. Seit etwa 15 Jahren ist der Staat in großartiger Weise bemüht, durch Erbauen von Dämmen, Buhnen und Steindeckungen der Ufer nicht nur die Zerstörung des vorhandenen Landes zu hindern, sondern auch neues Land durch Anschlickung zu gewinnen. Oland-Langeneß, Hamburger Hallig, Pohnshallig-Nordstrand sind durch Steindämme, die im ganzen etwa 15 km Länge haben, mit dem Festland verbunden worden; diese Dammbauten allein haben etwa eine Million Mark gekostet. Das Wiedergewinnen des vom Meere verschlungenen Landes gelingt auf diese Weise sehr gut. Große Massen Schlick lagern sich ab und geben fettes, fruchtbarstes Marschland; 5-6 ha sind bei Oland, 7-8 ha am benachbarten Festland schon zur Weide gewonnen; für die nächste Zukunft darf ein beschleunigtes Anwachsen des Landes angenommen werden.

In einer Beschreibung der Halligen erwartet der Leser wohl sicherlich die Erwähnung grausiger Sturmfluten, bei denen das Wasser die Särge der Toten aus der Erde wühlt und sie den grausenden Bewohnern durchs Fenster ins Zimmer wirft, oder ähnliches. – In der Tat ist auch jetzt noch die Lage der Halligbewohner bei hohen Sturmfluten eine unheimliche, und fast jedes Jahr einmal steigt das Wasser fast bis zur Höhe der Werften hinan. Katastrophen, wie das Fortschwemmen ganzer Häuser, sind stets möglich. Die letzten Opfer dieser Art forderte die große Sturmflut des Jahres 1825. Doch ist deutlich erkennbar, daß die Arbeit, die ein kräftiges Staatswesen im Kampfe mit dem »blanken Hans« leistet, der jahrhundertelangen Zerstörungswut der See ein Ende bereiten und neues Land aus dem Schoße des Meeres heben kann.

Von Dr. H. Michow, Hamburg.

Hamburg mit seinen mehr als 872 000 Einwohnern (1908 Der Hamburger Staat umfaßte im gleichen Jahre 951 000 Bewohner.), nach Berlin die größte Stadt des Deutschen Reiches, ist nicht nur die bedeutendste Handelsstadt Deutschlands, sondern auch der erste Fluß- und Seehafen des ganzen europäischen Festlandes. Denn sein Gesamthandel steht in Europa nur dem von London nach. Sein Handel übertrifft den von ganz Holland, sowie bedeutend den von Spanien, das doch auf drei Seiten vom Meere bespült wird.

Der Seeschiffsverkehr im Hamburger Hafen bezifferte sich im Jahre 1908 trotz des ungünstigen Einflusses der letzten amerikanischen Krisis auf 16 330 ankommende Seeschiffe von ca. 12 Millionen Reg.-Tons Raumgehalt (1 Reg.-Ton = 2,38 cbm). Für die im gleichen Jahre von Hamburg ausfahrenden Schiffe gelten im großen und ganzen dieselben Zahlen (16 262 Seeschiffe von 11¾ Millionen Reg.-Tons Raumgehalt).

Im Warenverkehr betrug die Einfuhr seewärts 1907 über 3½ Milliarden Mark (gegen 2¼ Milliarden im Jahre 1900), die Ausfuhr seewärts über 2,8 Milliarden (gegen 1,8 Milliarden). – Beteiligt sind daran vom Auslande vornehmlich Großbritannien, dann ganz Amerika und die übrigen Erdteile, sowie Skandinavien, die Mittelmeerländer u. a. Doch auch mit dem Binnenlande hat Hamburg einen so bedeutenden Verkehr, teils zu Wasser, teils zu Lande, daß der Warenumsatz hier dem zur See in der Einfuhr nur wenig nachsteht, in der Ausfuhr ihm fast gleichkommt. Landwärts bezifferten sich sowohl Ein- wie Ausfuhr auf ca. 2? Milliarden Mark (gegen 1½ Milliarden 1900). – Auf der Elbe kamen im Jahre 1908 zu Tal wie auch zu Berg je ca. 26 000 Schiffe mit über 9 Millionen Tonnen Tragfähigkeit.

Auch die eigene, d. h. im Besitz Hamburger Reeder befindliche Handelsflotte ist sehr zahlreich; Ende 1907 zählte sie 327 Segler, 700 Dampfer, ca. 150 Leichter, im ganzen gegen 1200 Schiffe mit fast 30 000 Mann Besatzung und rund 1½ Millionen Reg.-Tons Raumgehalt. Dazu kommen ca. 120 Finkenwärder Fahrzeuge für Hochseefischerei und über 7000 Flußschiffe.

Die Hamburger Seglerflotte besitzt in den Fünfmastern »Potosi« und »Preußen« (ersterer mit über 6000 t, letzterer mit ca. 8000 t Tragfähigkeit) die größten Segelschiffe der Welt. Sie gehören der Reederei F. Laeisz, die 16 Segelschiffe von zusammen ca. 40 000 netto Registertons hat.

Regelmäßige Dampferverbindungen unterhält Hamburg nach allen europäischen Seestaaten, wie auch nach den fremden Erdteilen. Im Jahre 1908 wurden 124 regelmäßige Linien befahren, auf denen mit 1054 Dampfern 8087 Reisen gemacht wurden.

Die Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktien-Gesellschaft (abgekürzt HAPAG), die größte Schiffahrtsgesellschaft der Welt, hat 378 Schiffe mit 950 000 Reg.-Tons Raumgehalt, darunter die mit Doppelschrauben versehenen Schnelldampfer, mit denen sie den Passagierverkehr nach Nordamerika beherrscht, gewaltige Frachtdampfer, mehrere Vergnügungsdampfer, die nach Skandinavien und dem Mittelmeer fahren. Auch einen eigenen »Seebäderdienst« nach den Nordseebädern unterhält die Gesellschaft, mit dem Turbinendampfer »Kaiser« und mehreren eleganten Salon-Schnelldampfern.

Die Hamburg-Südamerikanische Dampfschiffahrts-Gesellschaft unterhält mit 43 Schiffen den Verkehr mit Brasilien und den La-Plata-Staaten; die Gesellschaft Kosmos fährt mit 37 Dampfern nach der Westküste Südamerikas. Eine andere Linie führt nach Australien und der Südsee; die Levante-Linie mit 27 Dampfern nach dem Orient.

Die Erwerbung von Kolonialgebieten seitens des Deutschen Reiches hat die Schiffahrt nach Afrika belebt. Dorthin fährt die »Deutsche Ost-Afrika-Linie« mit 22 Schiffen, und zwar rund um Afrika, während die »Woermann-Linie« mit 48 Schiffen den regelmäßigen Verkehr mit der Westküste unterhält.

Nach Hamburg, Bremen und Bremerhaven sollte jeder Süddeutsche und deutsche Binnenländer wenigstens einmal in seinem Leben wallfahrten, um der Tüchtigkeit und ausdauernden Kraft des niederdeutschen Volkes sich zu freuen, um die Macht und Herrlichkeit dieser alten Hansestädte, die ihre Freiheit und Selbständigkeit bis zur Gegenwart erhalten haben, zu bewundern, um das Leben und Weben in den Häfen in all seiner Größe und Mannigfaltigkeit anzuschauen und über die weit ausgreifende Tätigkeit dieser Hansestädte zu staunen. Hamburg und Bremen sind in noch höherem Maße zur See, was Frankfurt und Leipzig im Binnenlande sind und Augsburg und Nürnberg waren.

Ihre Lage ist aber auch höchst günstig. Beide liegen an Flüssen, die in die Nordsee münden, unfern der Mündung da, wo diese Flüsse sich weiten, dem Ozean sich zu öffnen beginnen, sodaß sie an dessen Gezeiten Anteil haben. Bremen, an der kleineren Weser gelegen, welche von Natur eine für Seeschiffe nicht ausreichende Tiefe hatte, besitzt bei Bremerhaven vortreffliche Hafenanlagen nahe dem Meere, auch ist in den letzten Jahren das Fahrwasser der Weser genügend vertieft worden, um größeren Seeschiffen den Zugang zu Bremen zu ermöglichen. Für die nötige Vertiefung des Fahrwassers in der Elbe hat Hamburg schon früher gesorgt, sodaß die Handelsschiffe aus dem Weltmeere jederzeit weit in den geschützten Unterlauf des Stromes einlaufen können. Hamburg liegt 135 km von der See entfernt, noch im Gebiet der Gezeiten, aber doch genau an der natürlichen Grenze von Fluß- und Seeschiffahrt, sodaß gerade hier und nur hier die Überladung der Waren aus Seeschiffen in die Flußkähne und umgekehrt vor sich gehen kann; denn über Altona hinaus können die Flußkähne wegen des Wellenganges schon nicht mehr sicher verkehren, und über Hamburg hinaus finden die Seeschiffe im Flußlaufe nicht mehr die nötige Tiefe. Die Flußschiffahrt wird auf der Elbe bis Österreich-Ungarn hinein, auf der Havel und Spree bis Berlin und darüber hinaus ausgeübt. Dazu münden in Hamburg am rechten Ufer zwei Flüßchen, die Alster und die Bille, in die Elbe und bilden dort sehr günstige Buchten, den Binnenhafen und den Oberhafen, welche seit dem Zollanschluß Hamburgs durch den das Freihafengebiet umgehenden Zollkanal in bequemere Verbindung miteinander gesetzt sind, aber nur durch die Flußschiffahrt von ober- und unterhalb Hamburgs belebt werden. Für die meisten in Hamburg verkehrenden Seeschiffe sind die Lösch- und Ladeplätze jetzt weiter ab von der Wohnstadt ins Freihafengebiet verlegt worden.

Zwar ist die ganze Nordseeküste von der Mündung des Rheins bis zum Ausfluß der Elbe von der Natur keineswegs begünstigt. Die lange Dünenkette, die einst das Meer aufgetürmt hatte, und welche einen Schutz für das tiefliegende Küstenland bildete, ward von den Sturmfluten desselben Meeres wieder durchbrochen; es bildeten sich Düneninseln, die zum Teil wieder fortgeschwemmt oder überflutet wurden, und an vorteilhafte Hafenanlagen war an dieser Flachküste nicht zu denken. Dennoch bildete sich der friesische Volksstamm, der das Küstenland des Deutschen Meeres inne hatte, unter diesem beständigen Kampfe mit Ebbe und Flut, mit Versandung und Überschwemmung, zu tüchtigen Schiffern und Lotsen aus, zu seegewohnten und kühnen Männern, mit denen eine deutsche Handels- und Kriegsflotte Ehre einlegen kann. Und an der Weser und Elbe konnten, was an der Küste Frieslands nicht möglich war, Hafenanlagen zustande gebracht werden, die mit den besten in Europa wetteifern.

So überaus leicht wurde es auch den Hamburgern nicht gemacht; es war auch ihnen vorbehalten, zu zeigen, daß zu der Gunst der Lage, zu dem, was die Natur bietet, die Tatkraft und Ausdauer, die Entschlossenheit und Rührigkeit der Menschen hinzukommen muß, wenn etwas Großes geschaffen und die Größe behauptet werden soll. Zuerst galt es, die verschiedenen Arme, in welche sich die Elbe teilt, bevor sie Hamburg erreicht, einzudeichen und manche Durchstiche zu machen, um die Norderelbe (den nördlichen Arm) der Stadt zu sichern. Ein planmäßiger Ausbau des Elbstromes und eine Korrektion seiner Uferlinien, wie sie zur Erlangung günstiger Gefällverhältnisse und verstärkter Wasserzufuhr erforderlich waren, konnten erst ins Werk gesetzt werden, nachdem infolge der Annexion Hannovers durch Preußen die Interessenstreitigkeiten Hamburgs mit jenem Staate aus der Welt geschafft waren. Besonders die Norderelbe hat durch die Regulierung gewonnen und oberhalb Hamburgs sowohl eine kräftigere Flutströmung wie auch überall eine Mindesttiefe von 2 m erhalten.

Eine definitive Regulierung der seewärts laufenden Wasserstraße, wodurch allen berechtigten Wünschen Rechnung getragen und die gedeihliche Weiterentwickelung der Hamburger Schiffahrt gewährleistet wird, ist durch den neuerdings zwischen Hamburg und Preußen geschlossenen »Köhlbrand-Vertrag« von 1908 in Aussicht gestellt worden. Durch diesen werden auch in freundnachbarlicher Weise nicht nur die Interessen Altonas berücksichtigt, sondern es ist auch der Nachbarstadt Harburg durch Vertiefung des Köhlbrands, der Hauptwasserstraße zwischen Harburg und Hamburg, auf eine seinen neuen Hafenanlagen entsprechende Tiefe von 10 m ein bequemer Zugang zum Meere garantiert worden.

Durch geschickt konstruierte Eisbrecher hat man auch die winterlichen Hindernisse wenigstens für die Seeschiffahrt beseitigt; sie dienen der Aufeisung in den Häfen und Kanälen, und kleinere Eisbrechdampfer halten das Eis fortwährend in Bewegung.

Zur Förderung des Hamburger Seehandels sind jetzt auch in Cuxhaven die übrigens im Zollausland befindlichen Hafenanlagen in gehöriger Weise erweitert und vertieft worden, um einesteils den nach der Elbe bestimmten Seeschiffen jederzeit Zuflucht und Schutz zu bieten, andernteils den tiefgehenden Schnelldampfern die direkte Verbindung mit dem Lande daselbst zu ermöglichen.

Eine neue und leichtere Verbindung, nach den Häfen des Ostseegebietes ist für Hamburg erwachsen seit der Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanales, der, von der Kieler Föhrde ausgehend, Holstein in südwestlicher Richtung kreuzt, um oberhalb Cuxhavens bei Brunsbüttel die Elbe zu erreichen. Die bedeutende Abkürzung des Weges und die größere Sicherheit der Fahrt ist nicht ohne Einfluß geblieben auf den Verkehr Hamburgs mit Dänemark, Schweden, Rußland und sämtlichen deutschen Ostseehäfen.

Der Anschluß ans Zollgebiet, der sich 1888 vollzog, erforderte eine besondere Rücksicht auf die Flußschiffahrt, um ihr die natürlichen Häfen und Ladestellen zu belassen. Diesem Zwecke dient der oben genannte Zollkanal, der jetzt Bille und Alster in sich aufnimmt. Von diesem ziehen sich zur Alster sogenannte Fleete, das sind teils Abschnitte des alten Alsterlaufes, teils künstliche Kanäle, welche, an die Wasserstraßen von Venedig erinnernd, den Transport der Waren auf großen Flachbooten, sogenannten Schuten, aus den Häfen bis mitten in die Wohnstadt ermöglichen.

Die aus dem holsteinischen Binnenlande kommende Alster bildet infolge doppelter Aufstauung, die bereits vor Jahrhunderten innerhalb der Stadt durch Deichanlagen bewerkstelligt wurde, eine seenartige Erweiterung von ca. 2 qkm Flächeninhalt, welche durch zwei vorspringende Landzungen und die diese verbindende Lombardsbrücke in zwei ungleiche Becken, die ca. ? qkm fassende Binnenalster und die ca. 7/4 qkm fassende Außenalster, geschieden wird. Die Wasserfahrt und der Schutenverkehr zwischen der oberen Alster und der Elbe wird demgemäß an jenen beiden Stadtdeichen durch Schleusenwerke ermöglicht.

Auf jenem echt holländischen Terrain, auf einem von Flußarmen und Kanälen durchschnittenen, nur noch wenige Fuß über dem Meere liegenden Niederlande, teils Sumpfboden, teils Sandfläche, die einem früheren Elbbette angehörte, hat sich eine der reichsten und mächtigsten, schönsten und prächtigsten Städte erhoben. Kaum bietet eine andere Stadt in Deutschland dem Auge, das landschaftliche Stimmung zu fassen versteht, so viel reine Freude, wie Hamburg mit seiner Umgebung; die Eindrücke sind der mannigfaltigsten Art.

Da ist vor allem jenes prächtige Wasserbecken der Binnenalster, auf einer Seite umgeben von den Palästen des Alten, auf der anderen Seite von denen des Neuen Jungfernstieges, auf der dritten von denen des Alsterdammes, und eingefaßt von Spaziergängen, die durch eine doppelte Reihe schöner Lindenbäume beschattet werden. Bezaubernd, ja feenhaft ist der Anblick dieses Stadtteiles, wenn des Abends die Hunderte von Gasflammen und die sie weit überstrahlenden elektrischen Lampen sich in der dunkeln Wasserfläche spiegeln.

Im bewußten Gegensatz zu dieser städtischen Umgebung der Binnenalster werden die Ufer der Außenalster mehr ländlich gehalten. Mit ihren Rasenplätzen und Buschpartien leiten sie wirkungsvoll über zu den schattigen Gärten und stolzen Landsitzen Hamburger Kaufherren, von denen das ganze Alsterbecken umrahmt ist. Letzteres bietet ein besonders anziehendes Bild, wenn es an schönen Sommertagen von Schwänen, Ruder- und Segelbooten belebt ist, während eine förmliche Dampferflotte den Verkehr mit der Stadt und zwischen beiden Ufern aufrecht erhält. Schwäne werden etwa 400 auf der Alster gehalten, zu deren Fütterung im Sommer monatlich, im Winter wöchentlich, etwa 1000 kg Hafer und Gerste benötigt werden.

Auch abseits der Alster haben sich innerhalb des Wohngebietes größere offene Grasplätze mit schattigen Baumgängen erhalten; und auf ihnen ist stets zur Anlegung von Kinderspielplätzen Gelegenheit genommen worden. Im Nordosten der Stadt ist aber die Herstellung eines umfangreichen Stadtparkes beschlossen worden, der allen Bevölkerungsschichten eine Stätte der Erholung und Freude sein und auch für Volksspiele geeignete Plätze und Wiesenflächen bieten soll.

Die früheren Festungswälle und Gräben, die die innere Stadt auf der Landseite umgaben, sind teils abgetragen, teils in städtische Anlagen verwandelt, in denen einzelne Punkte geradezu überraschende malerische Ansichten bieten. Vor allem läßt sich dies sagen von dem Botanischen Garten, in den ein Teil jener Anlagen hineinbezogen ist und der wie eine Ideallandschaft im kleinen dem Beschauer Vegetationsbilder vorzaubert, wie sie schöner und stimmungsvoller kaum gedacht werden können.

Und nun erst der Hafen! Freilich mußte Hamburg im Herbst 1888 Abschied nehmen von dem unvergeßlichen Hafenbilde, das, vom Stintfange gesehen, wo sich jetzt die Deutsche Seewarte erhebt, jeden mit Entzücken erfüllte. Weithin am Ufer entlang erstreckte sich der majestätische Wald von Masten und Raen; bunte Flaggen und Wimpel flatterten im Winde. Dies alles mußte elbaufwärts in weitere Ferne rücken, denn Zollpalisaden scheiden jetzt den früheren Hafen in Zollinland und -ausland. Doch landschaftlich hat das Bild nicht verloren, es ist nur erweitert und vervielfacht worden; die Elbe erscheint mächtiger und die Perspektive zu den neuen Häfen großartiger; ja das Bild hat auch an Leben gewonnen, denn alles zieht jetzt elbaufwärts zu den neuen Kaianlagen oder kommt daher; viel majestätischer lagern sich jetzt in dem geräumigen Segelschiffhafen die Kolosse, und vornan erhebt sich wie eine endlose Burg, von Zinnen gekrönt, die stolze Reihe der Freihäfenspeicher. In seinem malerischen Reichtum und vollem Glanze zeigte sich das Hafengebiet bei der Kaiserfahrt, als am 29. Oktober 1888 für die Freihafenbauten vom Deutschen Kaiser der Schlußstein gelegt wurde.

Außerhalb der Wallanlagen, nach Altona zu, erhebt sich auf erhöhtem Terrain der Stadtteil St. Pauli, eine frühere Vorstadt; im Volksmunde wohl heute noch »der Hamburger Berg« genannt, in Erinnerung an frühere Zeiten, wo hier noch keine Wohn- und Geschäftshäuser, sondern nur Vergnügungslokale standen und ländliche Lustbarkeiten die Gegend belebten. St. Pauli wäre allein schon groß genug, um die Haupt- und Residenzstadt eines deutschen Fürstentums vorzustellen, denn es zählte 1908 gegen 75 000 Einwohner. Es ist, im Gegensatz zu dem eleganten und vornehmen Viertel der beiden Jungfernstiege, das plebejische Viertel, wo noch heute das »gemeine Volk« sich erlustigt und die Matrosen ihr Geld möglichst schnell verprassen, auch wohl aus anderen Ständen mancher lockere Vogel einfliegt; Volkstheater und Schaubuden aller Art üben noch heute auf Fremde wie Einheimische ihre Anziehungskraft aus. Einige in dem letzten Jahrzehnt hier erstandene Konzerthäuser sind übrigens in so großartigem Maßstabe angelegt, daß auch die vornehme Welt nicht nur zur Zeit des Weihnachtsmarktes, hier »Dom« genannt, den dort gebotenen vortrefflichen Schaustellungen gern folgt, sondern auch schon als ständigen Gast sich eingeführt hat.

Nur ein 2 m breiter Graben trennt St. Pauli von der Stadt Altona. Die Häuserreihen und Häusermassen nehmen kein Ende, nach welcher Richtung man sich auch wendet. Bis Blankenese sind's von Altona noch zwei Stunden. Dort haben sich die Norder- und Süderelbe wieder zu dem einen breiten und herrlichen Strom vereinigt, dessen Breite schon gegen 3 km beträgt: vom hohen Uferrande schaut man wie von einem Vorgebirge zur Linken nach Altona und Hamburg hinüber, auf die von Gärten, Villen und Palästen eingefaßten Ufer, zur Rechten auf den golfartig erweiterten Strom mit seinen zahllosen Dampfern und Seglern, geradeaus über den Strom hin auf die saftigen Wiesen, auf die korn- und obstreiche Niederung der hannöverschen Marsch – es ist ein Bild landschaftlicher Größe und Pracht und von einem so bewegten Leben, wie es der Süden unseres deutschen Vaterlandes trotz seiner Seen und Alpenherrlichkeit nicht zu bieten vermag.

Auch auf der Nord- und Ostseite dehnt und reckt sich die Stadt und wachsen Straßen empor, wo vor ein paar Jahrzehnten nur erst vereinzelte Landhäuser standen. Stattliche Häuserketten erstrecken sich von der Binnenalster, als dem Mittelpunkte aus gerechnet, schon wohl eine Stunde weit mehrfach bis an die Landesgrenze, so in den Stadtteilen Eimsbüttel und Eppendorf im Nordwesten, Hamm und Horn im Osten. Diese wie alle früheren Vororte sind seit 1894 in die Stadt hineinbezogen worden, sodaß das jetzige Stadtgebiet, mit einer Fläche von rund 77 qkm, im ganzen 20 Stadtteile umfaßt, von denen drei, nämlich Steinwärder, Kleiner Grasbrook und die Veddel, südlich der Norderelbe liegen.

Nach der Elbe zu breitet sich auf niedrigem Sumpflande die Altstadt aus. Die Bauart der Häuser daselbst hat wenig Anziehendes, verrät aber sehr deutlich ihren Ursprung, den auch Straßenbenennungen wie »Holländischer Brook« andeuten. Die Bauart ist holländischer Herkunft, wie es denn überhaupt sehr begreiflich ist, daß just hier zwischen Wasser und halbem Sumpf Holländer auf den Einfall kommen konnten, zu bauen und Handel und Wandel zu treiben.

Ein Fremder, dem Hamburg vielleicht als eine schöne, ja prächtige Stadt geschildert worden ist, findet sich in diesem Stadtteile sehr getäuscht. Hier ist nichts schön, hier ist nichts, was Glanz und Luxus vermuten läßt. Die Häuser, größtenteils auf einem Unterbau von Holz stehend, hocken krumm und schief nebeneinander. Wie an der Vorderseite der gepflasterte Weg fortläuft, so schlängelt sich an der Hinterseite ein bald breiterer, bald schmälerer Kanal, in Hamburg Fleet genannt, durch das Häuserlabyrinth; über diese Fleete neigen die Häuser ihre Giebel in oft bedenklicher Weise. Da jedoch eines das andere stützt und trägt, so hält das schreckhaft anzusehende Gerumpel doch aus und trotzt allen Stürmen der Elemente.

Beim Anschwellen der Flut, der Segenspenderin Hamburgs, füllen sich die Kanäle rasch mit lebendigem Wasser, auf dessen Wellen zahllose kleine Schiffe, Kähne, Ewer und Schuten heranschwimmen, befrachtet mit allen möglichen Schätzen der Erde. Hoch oben aber an den schwarzen überhängenden Giebelenden der Hinterhäuser öffnen sich verschlossene Luken, ein Tau, eine Kette schnurrt oder klirrt herab zum Kanal, und geschäftige Hände sind bemüht, die Erzeugnisse ferner Erdstriche emporzuheben auf die Lagerböden der geräumigen Speicher. So war es bis vor kurzem ausschließlich hier. Jetzt hat sich dieses ameisenartige Treiben des Entlöschens und Ladens teilweise ins Freihafengebiet gezogen, wo stattliche moderne Speicherbauten die zollfreie Lagerung der Waren gestatten, während jene in der Wohnstadt belegene Speicher nur noch fürs Zollinland bestimmte Waren aufnehmen. Auch sind die neuerdings angelegten Kanäle, besonders der das Freihafen-Speichergebiet in ganzer Länge durchschneidende Kanal, so tief angelegt, daß sie jederzeit für Schuten und Schleppdampfer passierbar sind.

Es läßt sich leicht denken, daß der Kaufmann Wohnungen, die für sein Geschäft so vorteilhaft gelegen sind, ungeachtet ihres wenig anziehenden Äußern, sehr hoch schätzt. Der Straße zugewendet ist sein Kontor, oft genug ein unscheinbares, dunkles Zimmer; im Hinterhause, unmittelbar an dem Fleet, befindet sich der Speicher, auf dessen Böden seine Vorräte lagern. Darum wimmelt es auch in diesem Straßenknäuel von geschäftigen Menschen, wie in einem Bienenkorbe. Ja selbst in die Erde hinein hat sich das Leben gewühlt, um halb unter der Straße, in gleichem Niveau mit dem von der Flutwelle gefüllten Fleete, zu handeln und vom Gewinn dieses Handels zu leben und selbst Reichtümer zu sammeln. Man muß sich wundern, daß viele Tausende ihr ganzes Leben in diesen Kellerwohnungen verbringen, die keine andere Annehmlichkeit besitzen, als daß sie ihre Inwohner gut ernähren. Es fehlt in den meisten dieser Keller alles, was die moderne Welt unter dem Namen Komfort versteht. Der Raum ist unglaublich beschränkt, finster, modrig, feucht, und die Vergünstigung, in solchen Räumen wohnen zu dürfen, obendrein kostspielig. Bei heftigen Weststürmen aber rollen die ungeheuren Flutwellen der Nordsee gegen die flachen Küstenlande der Niederelbe; dann stauen sich die Wassermassen des Stromes zurück, bäumen sich hoch auf und dringen durch die Fleete in diese Kellerwohnungen, sie oft meterhoch mit trübem, schmutziggelbem Wasser füllend. Und dennoch verläßt der Inhaber des Kellers sein Haus nicht, es müßte denn infolge einer Springflut seinem Leben Gefahr bei längerem Verweilen drohen. Fälle dieser Art werden durch das Lösen der Lärmkanonen angezeigt.

Die Häuser in diesem Stadtteile sind mit sehr wenigen Ausnahmen schlecht gebaut; ein hölzernes Gerippe, mit Ziegelsteinen ausgesetzt, ist so ziemlich die ganze verschwendete Architektur. Gewöhnlich fehlt es an sogenannten Brandmauern, welche die Nachbarhäuser voneinander trennen. Hier lehnt sich Haus an Haus ohne solche Schutzmauer, woraus großenteils die Verheerungen der Feuersbrunst von 1842 sich erklären. Brände in diesem eng und leicht gebauten Häusergewirr müssen, finden sie gleich beim Entstehen viel Nahrungsstoff, und treibt ein ungünstiger Wind die Flamme über die Satteldächer der Nachbarhäuser, immer gefährlich werden.

Nicht viel besser gebaut ist die westlicher gelegene Neustadt. Auch dieser Teil Hamburgs trägt den Stempel altholländischer Bauart; nur hat er seiner höheren Lage wegen von den Flutbewegungen des Meeres und dem Hochwasser der Elbe nichts zu leiden. Der Verkehr ist ebenso stark, und auf einzelnen Straßen, wie auf den Steinwegen und der Wexstraße, übertrifft er sogar noch den in der Altstadt. An Werkeltagen wogt auf diesen Straßen, welche den Verkehr mit Altona vermitteln, ein solcher Strom von Menschen, Pferden und Wagen, daß dieses ununterbrochene Gewühl hin und wider Drängender nur in wenigen Städten des Erdenrundes seinesgleichen finden dürfte.

Den beiden letztgenannten Stadtteilen zugehörig und deren nördlichen Teil bildend ist aber auch der Neubau, den die auflodernde Flamme des 5. Mai 1842 geschaffen hat. Der große Brand, welcher 1749 Wohnhäuser, 1508 Sähle, 488 Buden In den älteren Etagenwohnungen der ärmeren Klassen heißt das Unterhäuschen »Bude« und ist von den übrigen Wohnungen des Hauses abgetrennt. Zu den über der Bude gelegenen und von ihr gänzlich getrennten Wohnungen der oberen Stockwerke führt eine direkt von der Straße eingehende und selten durch eine Haustür von dieser abgeschlossene, äußerst steile und schmale Holztreppe hinauf. Diese Etagenwohnungen haben den Namen »Sahl«, zum Unterschiede von Saal meist mit h geschrieben. Die Treppe heißt also Sahltreppe. Solche Sahlwohnungen finden sich noch massenhaft auf den schmalen Gängen und Höfen hinter der Niedern- und Steinstraße in der Altstadt. Zu diesen Höfen führen kaum 1 m breite, oft zur Hälfte unterirdische Durchgänge unter den großen Wohnhäusern der Straßenfronten hindurch., 474 Kellerwohnungen verzehrte, hat von der alten Stadt die krummen, engen Straßen und Schlupfwinkel zum großen Teil hinweggenommen und auch die ungesunden Kellerwohnungen getilgt oder doch zur Verbesserung genötigt, und so ist jener Neubau entstanden mit großer Eleganz und Regelmäßigkeit, Schönheit und Bequemlichkeit. Freilich auch in den vom Brande verschonten Teilen der Alt- wie der Neustadt ist in den letzten Jahren aus hygienischen Rücksichten mit jenen engen Wohnungen im sogenannten »Gängeviertel« gründlich aufgeräumt worden, und in absehbarer Zeit werden sie wohl gänzlich verschwinden. So ist in dem untern Teile der Neustadt ein ganzer Stadtteil niedergelegt worden, und breite Straßen mit luftigen Wohnungen sind daselbst erstanden. Ebenso sind in der Altstadt zwischen Rathausmarkt und Schweinemarkt große Häusermassen, die ebenfalls ein Gängeviertel bildeten, niedergelegt worden, um in der neu anzulegenden »Mönckeberg-Straße« eine direkte Verbindung zwischen Rathausmarkt und Hauptbahnhof zu gewinnen.

Zugleich mit der Sanierung dieser ärmeren Stadtteile sind aber auch für die Großkaufmannschaft überall in der Stadt großartige Geschäftshäuser entstanden, die im Gegensatz zu früherer Anspruchslosigkeit mit allen Bequemlichkeiten der Neuzeit versehen sind und auch schon durch ihr stilvolles Äußere erfreuen. Wir nennen als ältestes den »Dovenhof« mit 130 Kontoren, das ganz neue »Kaufmannshaus« mit 200 Kontoren, das zu Ehren eines Hamburger Architekten benannte »Semperhaus« und das Verwaltungsgebäude der Hamburg-Amerika-Linie.

Die ehrwürdigen alten Kirchen St. Petri und St. Nikolai, letztere am Hopfenmarkt, die mit abbrannten, sind durch Neubauten im gotischen Stil ersetzt worden. Sie machen der Stadt alle Ehre und zeigen, daß der Hamburger nicht bloß für Gelderwerb Sinn hat, sondern seinen Reichtum auch würdig anzuwenden weiß. Namentlich die aus hartem Sandstein, der eine ins feinste ausgearbeitete Ornamentik erlaubt, aufgeführte Nikolaikirche ist mit ihrem schönen 144,2 m hohen Turme unter allen kirchlichen Bauten im Norden Deutschlands wohl der schönste und einer der großartigsten und prächtigsten Europas. Ihr Inneres ist mit schwarzem und weißem Marmor belegt, Chor, Altar und Kanzel sind mit Säulen von farbigem Marmor geschmückt, über dem Altar ist ein Christus am Kreuz und unter ihm ein Reliefbild, Christus am Ölberge betend, aus weißem Marmor ausgeführt. Die größte Kirche von Hamburg war die Große Michaeliskirche, auf dem höchsten Punkte der Stadt gelegen und deshalb mit ihrem 131 m hohen Turme für die Ankommenden weithin sichtbar; dieses alte Wahrzeichen Hamburgs, vom Volke der »Große Michel« genannt, ward ganz kürzlich (wie auch schön früher, im 18. Jahrhundert) ein Raub der Flammen, wird aber genau in alter Gestalt wieder aufgebaut, nur wird die frühere Holzkonstruktion des Turmes durch eine eiserne ersetzt.

Die einzigen aus dem Mittelalter erhaltenen und auch im großen Brande von 1842 verschont gebliebenen Bauwerke Hamburgs sind die Katharinen- und die Jakobikirche. Der Turm der letzteren war im 18. Jahrhundert das erste mit einem Blitzableiter versehene Gebäude Deutschlands.

Weitere etwa 30 verschiedene kleinere Gotteshäuser sind in der Stadt verteilt, darunter 5 katholische Kirchen, 3 jüdische Synagogen, 2 englische, 1 französische und 1 dänische Kirche. –

Von den Denkmälern, die Hamburgs Straßen und Plätze zieren, sei zuerst des 1890 errichteten, des Kaiser-Karl-Brunnens, gedacht. Er ist ein herrliches Monumentalwerk im Stile strenger Gotik, welches das kupferne Standbild Karls des Großen, des Gründers von Hamburg, trägt und darunter die in Mosaik ausgeführten Bildnisse von vier um Hamburg verdienten Männern der Vorzeit zeigt. Er steht auf dem Fischmarkte, in dessen Umgebung die ersten Ansiedelungen stattgefunden haben. Es legt dieser Brunnen zugleich ein schönes Zeugnis ab für den selbständigen Geist, mit dem das freie Hamburger Bürgertum idealen Zwecken zu dienen weiß; denn er ist erdacht und vollendet von Hamburger Künstlern und geschaffen aus den Mitteln eines Vereines Hamburger Bürger, der sich die Verschönerung seiner Vaterstadt zur Aufgabe gestellt hat.

Für die Kinderwelt bedeutsam ist ein einfacher Denkstein, zur Erinnerung an J. H. Campe am Ufer der Bille in Billwärder errichtet, wo dieser in den Jahren 1778-1783 lebte und seinen »Robinson« schrieb.

Vor dem Maria-Magdalenen-Kloster, jetzt protestantischen Damenstift, steht in der Richardstraße ein ebenfalls schlichtes Denkmal – Erzplatte mit Inschrift –, dem Grafen Adolf IV. von Schauenburg geweiht, der im Jahre 1227 bei Bornhövede die Hamburger gegen Waldemar von Dänemark zum Siege führte und einem Gelöbnis gemäß jenes Kloster, freilich an anderer Stelle, wo jetzt die Börse steht, stiftete.

Seinem Vorgänger, Adolf III., der die dem Weltverkehr bestimmte damalige Neustadt, das Nikolai-Kirchspiel, gründete und von Barbarossa einen Freibrief erwirkte, der Hamburg erst zu einer Seehandelsstadt machte, ist auf der Trostbrücke, die jene Neustadt mit der ehemaligen bischöflichen Altstadt verbindet, ein Standbild gesetzt worden; ihm gegenüber steht das Standbild des ersten Hamburger Erzbischofs, Ansgar.

Während an den Dichter des Messias, Klopstock, der die letzten Jahrzehnte seines Lebens in Hamburg wohnte, außer seinem in dem benachbarten Ottensen (Stadtteil Altonas) befindlichen Grabe eine Büste an dem von ihm bewohnten Hause (jetzt Neubau) in der Königsstraße erinnert, hat Lessing nahe der Stätte, wo er in den Jahren 1767-69 als Theaterkritiker wirkte, auf dem Gänsemarkt, ein Standbild in Erzguß erhalten, das Schaper modelliert hat. Der Granitsockel des Denkmales trägt den Dichter in sitzender Stellung und zeigt unten die Reliefbildnisse zweier Hamburger Zeitgenossen, des Schauspielers Eckhoff und des Philosophen Reimarus. Wie dieses ist auch das Schiller-Denkmal, in den Anlagen vor der Kunsthalle, aus Anregung und freien Beiträgen der Bürger hervorgegangen.

Vor dem Millerntor, bei der ehemaligen Sternwarte, steht das Repsold-Denkmal, dem Techniker Repsold († 1830) gewidmet, der nicht bloß die Seewarte gegründet, sondern sich auch um das Hamburger Feuerlöschwesen verdient gemacht hat.

Dem Hamburger Dichter Hagedorn (1708-54) ist in dem uralten Eichenpark an der Krugkoppel in Harvestehude, am Fuße des Lizentiatenberges, auf dem die Hagedornlinde steht, ein Reliefdenkmal errichtet worden.

In der Altmannstraße, nahe der Gewerbeschule, erinnert ein schlichter Obelisk an einen Hamburger Fabrikherrn, H. C. Meyer, Stockmeyer genannt († 1848), der sich um das Wohl des Arbeiterstandes große Verdienste erworben hat; und ebenda, in den Anlagen, ein anderes – Bronzebüste auf Granitsockel – an den in öffentlicher wie in wissenschaftlicher Wirksamkeit gleich ausgezeichneten Bürgermeister Kirchenpauer († 1887).

Von Hamburgs Seetüchtigkeit in früheren Jahrhunderten reden die vier Standbilder, mit denen die Kersten Miles-Brücke geschmückt ist, die den ehemaligen Wallgraben, die jetzige Helgoländer Allee, bei der Seewarte in einem 37 m weiten Bogen überspannt. Es sind die Standbilder des Kersten Miles († 1420), der im Kampf mit den seeräuberischen damaligen Besitzern Ritzebüttels dieses Amt mit dem heutigen Cuxhaven für Hamburg erwarb; ferner des Simon von Utrecht († 1437), des Ditmar Koel († 1563) und des Jakob Karpfanger († 1683), welche sämtlich im Kampfe mit den Seeräubern und Korsaren sich rühmlichst hervortaten und die gefürchtetsten Seeräuber sogar zur Stelle brachten.

An spätere kriegerische Zeiten, und zwar an die Belagerung Hamburgs durch die Franzosen im Jahre 1813, erinnert das Kugel-Denkmal auf dem Gertrudenkirchhof, durch die Zusammenstellung vieler vom Feinde in die Stadt geworfenen Kugeln aufgebaut; ebenso auf dem Terrain der alten Friedhöfe in der Jungiusstraße ein Sarkophag für 1138 Hamburger, die mit vielen Tausenden ihrer Mitbürger von Marschall Davoust im kalten Winter 1813 zu 14 aus Hamburg vertrieben und ansteckenden Krankheiten erliegend, ein Opfer der Franzosenzeit wurden.

Der Wiedererstehung des Deutschen Reiches sowie den Helden, die es geschaffen, und den Männern, die daran mitgearbeitet haben, sind die folgenden Denkmäler gewidmet: das Krieger-Denkmal auf der Esplanade für die im Kriege 1870/71 gefallenen Hamburger; modelliert von Schilling-Dresden und in Bronzeguß ausgeführt. Die Hauptfigur ist ein Engel, der, über das Schlachtfeld gleitend, die sterbenden Krieger mit der Siegespalme berührt und in die Ewigkeit aufnimmt. Steinerne Bänke umrahmen das Ganze und laden zu andächtiger Betrachtung ein.

Vor dem Rathause ist im Jahre 1903 ein kolossales, ebenfalls von Schilling geschaffenes Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. enthüllt worden. Als Reliefs schmücken den Granitsockel die »Einigung von Nord und Süd« auf der einen Seite, und der »Seehandel unter deutscher Flagge« auf der andern. Weite Balustraden mit Ruhebänken umgeben den Denkmalsplatz. Über den Bänken sieht man zwei große Reliefs, die »Kaiserproklamation in Versailles« und den »Einzug des Hamburger Infanterie-Regiments Nr. 76«. Zwischen den Bänken sitzen vier allegorische Figuren, die die Friedenstätigkeit des großen Kaisers versinnbildlichen sollen: das einheitliche Reichsgesetz, das einheitliche Maß, Geld und Gewicht, die Arbeiterfürsorge-Gesetzgebung und die Ausgestaltung des Weltverkehrs. Mächtige Flaggenmaste, ebenfalls mit symbolischen Figuren an den Sockeln, schließen die Balustraden nach vorn ab.

Während das Standbild des um Hamburgs Einlebung in die neuen Reichsverhältnisse hochverdienten Bürgermeisters Dr. Petersen (1890-92) in bescheidenster Weise auf niedrigem Sockel sich nur wenig über das Straßenniveau erhebt, erscheint um so gewaltiger auf der Elbhöhe am Hafen das Denkmal Bismarcks, nach den Entwürfen des Bildhauers Lederer und des Architekten Schaudt, ganz in Schwarzwald-Granit geformt. Als reckenhafter Rolandriese, in übernatürlicher sagenhafter Größe, wie er als Nationalheld bei den Deutschen fortlebt, auf wirkungsvoll abgestuftem wuchtigen Unterbau ist der Reichsbegründer dargestellt, weithin sichtbar und selbst das Antlitz in die Ferne gerichtet, dem Meere zugewandt.

An Bildungsanstalten für Wissenschaften und Künste fehlt es der großen Hansestadt nicht. Ihr Johanneum ist eine seit der Reformation hervorragende Lateinschule gewesen, die sich jetzt in eine » Gelehrtenschule« (Gymnasium) und ein Realgymnasium gliedert. Dem Gründer desselben, dem Reformator Bugenhagen, ist an dessen 400jährigem Geburtsfeste 1885 von ehemaligen Schülern der Anstalt auf dem Schulhofe ein Standbild errichtet worden. Außerdem hat Hamburg das Wilhelms-Gymnasium, 2 Realgymnasien, 4 Oberrealschulen, 9 Realschulen, 4 Lehrer- und Lehrerinnen-Seminare. Von anderen wissenschaftlichen Anstalten seien genannt die Sternwarte (jetzt in Bergedorf), ein Chemisches und ein Physikalisches Staatslaboratorium, ein sehr reichhaltiges Museum für Kunst und Gewerbe, eine Kunsthalle, deren Gemäldesammlung hauptsächlich Werke deutscher, niederländischer und englischer Meister enthält, ein Naturhistorisch-Zoologisches Museum, dem ein 1891 fertig gewordener Kolossalbau vor dem Steintore gewidmet ist, ein Botanisches Museum, verbunden mit einem Laboratorium für Warenkunde, die vom Deutschen Reiche unterhaltene Seewarte, ein Museum für Völkerkunde, ein Mineralogisch-Geologisches Institut, das Museum Hamburgischer Altertümer, das die Aufgabe hat, die kulturgeschichtliche Entwicklung Hamburgs darzustellen und zugleich Überreste althamburgischer Architektur und Plastik, sowie häusliche Einrichtungen älterer Zeit für die Nachwelt zu erhalten, ein Botanischer und ein Zoologischer Garten, welch letzterer durch die Opferwilligkeit Hamburger Bürger stets mit interessanten fremden Tieren versorgt wird.

Ihm ist in letzter Zeit ein gefährlicher Konkurrent erwachsen, auf preußischem Boden freilich, aber hart an der Hamburger Grenze bei Stellingen und in einer halben Stunde von Hamburg aus auf der Straßenbahn zu erreichen; er gilt heute als eine Hauptsehenswürdigkeit Hamburgs. Das ist Hagenbecks Tierpark, hervorgegangen aus einer Handelsmenagerie und deshalb stets mit reichem Tierbestand versehen. Aus einem ebenen Kartoffelfelde hat der Besitzer einen herrlichen Park von mehreren Hektar Umfang mit künstlichen Felsen bis zu einer Höhe von 27 m emporwachsen lassen, in welchem sein sogenanntes »Tierparadies« untergebracht ist. Dies besteht aus vier hintereinander staffelartig aufsteigenden Abteilungen. Zu unterst liegt ein mit unzähligen Wasservögeln und Uferläufern bevölkerter Teich, dann folgt ein für allerlei Grasfresser, wie Antilopen, Büffel, Zebras, Kamele usw. bestimmtes Gehege, drittens eine Felsenhöhle als Tummelplatz mehrerer Dutzend größter Raubtiere wie Löwen und Tiger, nur durch einen tiefen, aber unsichtbaren Graben vom Publikum getrennt; und darüber als letzte Staffel eine für Alpentiere wie Adler, Geier, Gemsen, Steinböcke bestimmte Felsengruppe. Zur Seite befindet sich ein ähnliches Panorama für nordische Tiere, mit künstlichen Eisbergen und Tümpeln, in denen sich Eisbären, Walrosse und Robben tummeln und Pinguine ein beschauliches Leben führen. Alle Tiere bewegen sich hier in ihren natürlichen Lebensgewohnheiten und haben Gelegenheit, nicht nach vorgeschriebenen Stunden, sondern nach eigenem Bedürfnis gegen Wind und Witterung in geeigneten Unterschlüpfen Schutz zu suchen. Außer diesen Tierparadiesen befinden sich im Parke stattliche Gebäude und Gehege zur Aufnahme des stets überreichen Tierbestandes, wie auch eine große Dressurhalle, wo täglich Vorstellungen mit abgerichteten wilden Tieren gegeben werden. Auf einem besonderen Terrain ist eine Straußenfarm mit über 100 lebenden Tieren eingerichtet, wie überhaupt die Zähmung und Aufzucht tropischer Tiere betrieben wird. Ein besonderer Abteil des weiten Terrains wird zur Schaustellung fremder, in ihren nationalen Ansiedelungen lebender Völkergruppen benutzt. – Neuerdings wird die Aufstellung prähistorischer Tiere in lebensgroßen Nachbildungen betrieben, von denen die erste der vier projektierten Abteilungen bereits 1910 fertig sein wird.

Durch Vermächtnis eines der angesehensten Schiffsreeder, des 1901 verstorbenen C. H. Laeisz und seiner noch lebenden Gemahlin, ist die von den Musikkreisen Hamburgs sehnlichst herbeigewünschte Musikhalle – Laeiszhalle – gestiftet und darin das geniale Werk Klingers, ein Standbild des Hamburger Tondichters Brahms, aufgestellt worden.

In ähnlich großzügiger Weise ist durch freiwillige Spenden mehrerer Millionen Mark im Jahre 1907 die » Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung« begründet worden. Sie bezweckt die Berufung von hervorragenden Gelehrten, um im Verein mit den wissenschaftlichen Anstalten und dem seit Jahren blühenden staatlichen Vorlesungswesen den erwachsenen Hamburgern eine den örtlichen Bedürfnissen angepaßte höhere Bildungsstätte zu bieten, zugleich auch weitergehende wissenschaftliche Unternehmungen und Forschungen zu unterstützen und zu fördern.

Im Anschluß an diese wissenschaftlichen Bestrebungen sei auch des im Jahre 1908 eröffneten Kolonial-Institutes gedacht, das vom Hamburger Staat und mit dessen Mitteln im Einvernehmen mit dem Reichskolonialamt gegründet ist. Es hat den Zweck, den Kolonialbeamten und solchen Kaufleuten, Industriellen und Pflanzern, die in den deutschen Kolonien sich betätigen wollen, eine theoretische Vorbereitung zu bieten, und zugleich als Zentrale für wissenschaftliche und wirtschaftliche Kolonialinteressen zu dienen, wozu Hamburg wegen seiner weitverzweigten überseeischen Beziehungen und praktischen Erfahrungen besonders geeignet erscheinen muß. Letzteres findet seinen Ausdruck in dem jenem Institute beigegebenen kaufmännischen Beirate.

Ähnlich belehrenden und wissenschaftlichen Zwecken, nur in allgemeinerer Art, dienen verschiedene wissenschaftliche Vereine, wie die Geographische Gesellschaft, der Naturwissenschaftliche Verein und andere. – Neben der in mehreren Wissenschaften sehr reichhaltigen Stadtbibliothek ist die Kommerz-Bibliothek zu erwähnen, die eine äußerst reichhaltige Sammlung von weit über 100 000 Bänden aus all den Wissenschaften bildet, die in irgendeiner Beziehung zum Handel stehen, die Bibliothek des Vereins für Hamburgische Geschichte, also reich an Hamburgensien, die Bibliothek der Patriotischen Gesellschaft, wichtig wegen ihres Reichtums an technischer Literatur; die Bibliothek der Deutschen Seewarte u. a.

Als ein Hauptzug des hamburgischen Charakters ist mit Recht oft der Wohltätigkeitssinn hervorgehoben worden. Dieser offenbart sich u. a. durch eine sehr große Zahl milder Stiftungen, deren älteste seit dem 12. und 13. Jahrhundert segensreich wirken. Teils sind es staatliche Wohltätigkeits-Anstalten, wie das Waisenhaus und mehrere Armenhäuser, teils Privatstiftungen, von denen das mit mehreren Millionen Mark begründete, zur Versorgung bedürftiger Personen bestimmte Schröderstift und das von Wichern begründete, der inneren Mission dienende Rauhe Haus genannt sein mögen.

Auch den gesundheitlichen Bedürfnissen der volkreichen Stadt wird seitens der Regierung in vollem Maße Rechnung getragen. Außer dem älteren, in St. Georg gelegenen und jetzt vollständig nach modernen Grundsätzen neugestalteten Allgemeinen Krankenhause hat Hamburg, abgesehen von Privat-Krankenhäusern, in Eppendorf noch ein zweites Staats-Krankenhaus, das, aus 72 isolierten massiven Gebäuden bestehend, als Musteranstalt anerkannt wird; ferner ein drittes, das sogenannte Seemanns-Krankenhaus, das besonders erkrankten Seeleuten und an Tropenkrankheiten leidenden Personen gewidmet ist. Mit dieser Anstalt ist das Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten verbunden, das die praktische Ausbildung von Tropenärzten und die Erforschung von Tropenkrankheiten sich zur Aufgabe stellt.

Zwei Irrenanstalten, Friedrichsberg und Langenhorn, sind vom Staate gegründet, während eine für Lungenkranke bestimmte Heilanstalt, Edmundstal bei Geesthacht, durch die Freigebigkeit eines Hamburger Bürgers, Edmund Siemers, gestiftet worden ist.

Von größtem Einfluß auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung muß deren Wasserversorgung sein. Hierfür ist eine Zentralanlage mit Sandfiltration geschaffen, die das Wasser der Elbe entnimmt und in 18 offenen Filtern von zusammen 13 ha Bodenfläche ein kristallklares Produkt liefert. Seit 1905 wird außerdem auch Grundwasser für die Versorgung der Stadt verwendet, und dieses wird, vermischt mit jenem filtrierten Elbwasser, durch das Pumpwerk Rotenburgsort von einem 66 m hohen Turm in alle Stadtteile befördert.

Der Beseitigung der häuslichen Verbrauchswasser samt allen Abfuhrstoffen dient eine unterirdische Sielanlage, die mit ihrem verzweigten Netz von 460 km Siellänge zur Elbe entwässert.

Für eine gesunde und bequeme Fleischversorgung hat der Staat Vieh- und Schlachthöfe großen Maßstabes angelegt, beide in St. Pauli, in naher Verbindung mit der Eisenbahn. Auf dem Schlachthofe sind im Jahre 1907 ca. 65 000 Rinder, 53 000 Kälber, 380 000 Schweine, 90 000 Schafe und fast 5000 Pferde geschlachtet worden.

Die für die Volksernährung wichtige deutsche Seefischerei, die im Jahre 1908 ca. 160 Millionen Pfund Fische auf den Fischauktionen zum Verkauf brachte und dafür ca. 19 Millionen Mark erlöste, hat freilich ihren Hauptabsatz in Geestemünde, dem größten Fischereihafen Deutschlands, immerhin hat aber Hamburg mit 31½ Millionen Pfund und einem Erlös von 4½ Millionen Mark etwa die Hälfte des Geestemünder Umsatzes zu verzeichnen, wobei die zum Teil aus den Isländer Gewässern stammenden Schellfische und Kabeljaus die Hauptmasse ausmachen. –

Ebenfalls aus Gesundheitsrücksichten sind die alten, jetzt im Stadtgebiet belegenen Friedhöfe geschlossen worden. Dafür wurde ein für alle Konfessionen bestimmter Zentralfriedhof, etwa 10 km vom Mittelpunkte der Stadt entfernt, auf freiem Felde angelegt, auf luftigem, lockerem Boden, der die Verwesung beschleunigt. Auf mehreren Seiten von erfrischendem Buschwerk umgeben, und auch im Innern, um die Grabstellen, mit reichern Pflanzenschmuck versehen, überall landschaftlich gehalten und mit Teichen geschmückt, die das durch Drainage gewonnene Wasser sammeln und zugleich eine Wasserleitung speisen, die blumengärtnerischen Zwecken dient, macht die ganze Anlage einen überaus wohltuenden Eindruck.

Daß in einer so mächtigen und tätigen Handelsstadt wie Hamburg eben der Handel den Lebensnerv bildet, daß alle Energie seiner Bewohner sich auf den Handel und die mit ihm zusammenhängende Industrie vorzugsweise richtet, ist selbstverständlich. In einer kleinen Landstadt, die eine Universität hat und von den Studenten lebt, dreht sich alles um das Universitätsleben; in der Hauptstadt eines kleinen Königreichs oder Herzogtums bildet der Hof des Fürsten den Mittelpunkt, wenn auch, wie das in unserer Zeit nicht anders sein kann, die Industrie sich gleichfalls geltend macht. In der Haupt- und Residenzstadt Berlin ist zwar der Hof immer ein Mittelpunkt, aber es vereinigen sich alle übrigen Lebensinteressen der Industrie und des Handels, der Kunst und Wissenschaft mit den politischen und militärischen, regierungs- und verwaltungsmäßigen, sodaß weder der Hof allein, noch die Universität allein, noch die Industrie allein, noch die parlamentarische Tätigkeit allein auf bevorzugte Geltung Anspruch machen kann. In Städten aber wie Hamburg und Bremen ist das ganze Leben sozusagen in den Handel eingetaucht. Wie sehr trotzdem die Industrie zu Hamburgs Lebenselementen gehört, ergibt sich aus der statistisch festgestellten Tatsache, daß von der Gesamtbevölkerung Hamburgs etwa 45 Prozent der Industrie und nur etwa 30 Prozent dem Handel und Verkehr dienen. Was auf dem Gebiete der Industrie Hamburg zu leisten vermag, zeigte die große Industrie-Ausstellung von 1889. Immerhin bildet der Welthandel die Haupteigentümlichkeit Hamburgs, und die rege Industrie verdankt jenem großenteils ihre Existenz. Der Handel bildet den belebenden Odem, den nie aussetzenden Pulsschlag, der nicht minder im Zentrum als auf der äußersten Peripherie zu spüren ist. Hamburg würde seinen Charakter, seine Macht, seine Bedeutung verlieren, wenn es anders wäre. Das Bewußtsein davon durchdringt jeden Hamburger, und nicht am wenigsten die Karrenführer und Lastenträger, die, gut bezahlt, den umherschlendernden Reisenden fast verächtlich wie einen Müßiggänger betrachten, und, wohl wissend, daß Zeit Geld ist, ihm kaum Rede stehen. Eine Stadt wie Hamburg gibt auch dem Handwerker und tüchtigen Arbeitsmann Verdienst genug, sodaß, wer Kraft, Fleiß und guten Willen hat, auch eine ehrbare Existenz gewinnen kann. So durchdringt das stolze republikanische Selbstgefühl, das Bewußtsein, ein freier Hamburger zu sein, nicht minder den Holzhauer wie den Millionär.

Das seelische Zentrum dieses Lebens ist in der Börse auf dem Adolfsplatze. Hamburgs Börse ist in ihrer Art einzig, indem in ihr die verschiedensten Geschäftszweige vertreten sind, die sonst getrennte Börsen haben, und hier die Börsenversammlung die Gesamtheit des Hamburger Handelsverkehrs darstellt. Das Hauptgebäude der Börse, im italienischen Renaissancestil 1836-42 erbaut, blieb bei dem großen Brande von 1842 durch todesmutiges Eingreifen einiger Bürger von der Feuersbrunst verschont; seitdem ist es mehrfach vergrößert worden, und auch jetzt wieder mußte behufs Unterführung der städtischen Untergrundbahn ein Flügel des Gebäudes abgerissen werden, um demnächst als erweiterter Neubau wieder zu erstehen.

Der für das Börsenpublikum bestimmte Saal ist durch Liniierung des Fußbodens und Numerierung der Säulen in so viel Fächer geteilt, daß jeder regelmäßige Börsenbesucher oder Vertreter von ca. 7000 Firmen, einen bestimmten Platz zugewiesen erhält, wo er während der Börsenzeit, von 1¾ Uhr an, eventuell mit Hilfe eines Börsen-Adreßbuches, zu finden ist. Der Saal ist von einer oberen, inneren Galerie umgeben, welche dem Publikum auch während der Börsenzeit gestattet, einen Rundgang um den Saal zu machen. Welch ein Bild, von oben gesehen, bietet sich dann dem Beschauer! Ein Meer von Köpfen in steter wogender Bewegung, und über 7000 Besucher, sämtlich mit den Nachbarn leise flüsternd, erzeugen ein dröhnendes Brausen, dem des Meeres nicht unähnlich. Da wimmelt es von Käufern und Verkäufern, welche ihre Waren: Zucker, Südfrüchte, Kaffee, Gewürze, Holz, Seiden- und Wollstoffe, Kunstgegenstände aus aller Herren Länder anbieten oder verlangen. Selbst Gold und Papiere werden zu Waren, mit denen spekuliert und Handel getrieben wird. Die Makler sind besonders rührig und in steter Bewegung, schreiben stehend oder auch im hastigen Schritt ihre Schlußnoten, suchen hier zu überreden, dort zu schlichten, sind aller Aufträge gewärtig und haben für alle Fragen eine Antwort. Das Hamburger Adreßbuch weist über 60 verschiedene Arten Makler auf, die nicht bloß die Geschäfte anderer vermitteln, sondern auch auf eigene Rechnung oft ganze Schiffsladungen ankaufen, mitunter schon, bevor noch das betreffende Schiff den Hafen erreicht hat. Die für Beschaffung von Wertpapieren und Waren zu entrichtenden Abgaben (Schlußnotenstempel) entsprachen im Jahre 1908 zusammen einem Werte von über 4 Milliarden Mark.

Wer mit einem geistigen Blicke all die Geschäfte, die in den zwei Börsenstunden von 1-3 Uhr abgemacht werden, überschauen könnte, der würde sich eine ungefähre Vorstellung von der Bedeutung einer Handelsstadt wie Hamburg bilden können. Was sich aber hier dem nicht geschäftskundigen Auge entzieht und hinter hieroglyphenartigen Ziffern und Zeichen verbirgt – im Hafen mit seinem Gewimmel von großen und kleinen Schiffen tritt es ihm anschaulich, sozusagen in handgreiflicher Größe, entgegen. Wer aus dem Innern Deutschlands sich hier zum ersten Male der Nordsee nähert und den Odem des Ozeans spürt, obwohl er noch weit von der Küste entfernt ist, dem weitet sich auch mit dem sich verbreiternden Elbstrome, der die gewaltigen Dampfer und Hunderte von Segelschiffen heimführt, das Herz. Und wenn er auf einer Rundfahrt durch den Freihafen Tausende von Masten und zierlichen Wimpeln erblickt, und wenn er diese unabsehbaren Massen von Waren aus allen Erdgürteln, dieses Getümmel und Gewimmel von Matrosen, Kaufleuten, Reisenden und Auswanderern, die in allen Zungen reden, erschaut, dann wird er nicht nur von einem Gefühl des Staunens und der Bewunderung, sondern auch vom stolzen patriotischen Gefühle erfüllt werden, daß diese Welthandelsstadt Hamburg eine deutsche Stadt, eine Perle des Deutschen Reiches ist.

Hamburg hat die Macht und Herrlichkeit der freien Hansestadt bis in die Gegenwart sich gerettet, wenn ihm auch noch im vorigen Jahrhundert die härtesten Prüfungen nicht erspart wurden; das Vordringen der Franzosen hatte 1803 die Blockade der Elbe durch die Engländer zur Folge, wodurch der Handel Hamburgs gelähmt ward. Dazu kamen die Opfer, die es den Franzosen durch erzwungene Anleihen bringen mußte, und nach unaufhörlichen Gelderpressungen und Bedrückungen ward es 1810 dem französischen Kaiserstaat einverleibt. Die Handelsverbindung mit England hörte auf, der ganze überseeische Handel lag darnieder. Sobald aber die Kunde von der Vernichtung des französischen Heeres im russischen Feldzuge 1812 anlangte, schüttelten die Hamburger (1813) das französische Joch ab. Doch die Freude war vorläufig nur kurz, denn neue französische Heerhaufen unter Davoust drangen ein, besetzten die Stadt und übten neue grausame Erpressungen. Erst 1814, Ende Mai, räumten die Franzosen die Stadt, deren Verluste auf 210 Millionen Mark berechnet wurden. Dennoch erhob sich Hamburg nach langem Druck um so elastischer; und wenn auch der große Brand vom 5. bis 8. Mai des Jahres 1842 eine neue Störung und schwere Schädigung brachte, so war auch dieses Unglück für den kräftigen kleinen Freistaat nur ein vorübergehendes Gewitter. In den letzten Kriegen Preußens gegen Österreich und Deutschlands gegen Frankreich hat die alte und stets junge Hansestadt wacker auf deutscher Seite gestanden, und im neu erstandenen Deutschen Reiche unter dem glorreichen Zepter der Hohenzollern hat sie den kräftigsten Schutz und die vollste Gewähr ihrer Freiheit gefunden.

Als Wahrzeichen ihrer Kraft und als Sinnbild ihres stolzen Selbstbewußtseins erhebt sich das neue Rathaus, auf dem Platze, der nach dem großen Brande von 1842 bei Anlegung des neuen Stadtplanes für diesen Zweck bereit gehalten wurde. Bei jenem Brandunglück hatte man das ehrwürdige alte Rathaus, das länger als ein halbes Jahrtausend der Stadt gedient hatte, mit Pulver sprengen müssen, um dem herannahenden Flammenmeere die Nahrung zu nehmen; aber infolge des gewaltigen Wachstums der Stadt bedurfte es einer vierzigjährigen Vorbereitungszeit, ehe ein Einverständnis darüber erzielt werden konnte, wo und in welchem Umfange das neue Rathaus ausgeführt werden sollte. Erst im Jahre 1886 ward für das neue Rathaus der Grundstein gelegt, und im Jahre 1897 wurde es eingeweiht. Es ist ein Sandsteinbau in deutschem Renaissancestil, mit granitnem Unterbau, nach einem von neun Hamburger Architekten gemeinsam entworfenen Plane aufgeführt, an Dach und Fassaden mit reichem Figurenschmuck versehen und von einem 111 m hohen Turme überragt, dessen Spitze den deutschen Reichsadler trägt. Damit der Bau, dem Platze entsprechend, in seiner Ausdehnung beschränkt werden konnte, hat in ihm nur ein kleiner Teil der Staatsverwaltung Aufnahme gefunden; so das Staatsarchiv und die Geschäftsräume für die Finanz-Deputation und die Deputation für Handel und Schiffahrt. Sonst enthält es außer den Sitzungssälen für die regierenden Körperschaften nur die für die Stadt unentbehrlichen Repräsentationsräume.

Auf der Rückseite des Rathauses ist durch zwei Flügel die bauliche Verbindung mit der Börse hergestellt, sodaß Rathaus und Börse einen gemeinsamen Hofraum umschließen, den sogenannten Ehrenhof, der wieder durch einen der Hygiea geweihten Brunnen geziert ist. Dieser versinnbildlicht in seinen Erzfiguren die segensreichen Wirkungen des Wassers und dient zugleich als Kühlungsfilter für die frische Luft, welche von hier aus durch Ventilatoren in alle Rathausräume verteilt wird.

Trotz seiner damaligen Unfertigkeit im Innern hat das Gebäude bereits 1896 seine politische Weihe empfangen, als der Kaiser bei Eröffnung des Nordostseekanales Hamburg zum Ausgangspunkte der Feier bestimmt hatte. Da ließ der Hamburger Senat es sich nicht nehmen, den Kaiser samt den an der Kanalfeier teilnehmenden deutschen Fürsten und Vertretern der seefahrenden Nationen zu einem Festmahle im Rathause und einem Abendfeste auf der Alster einzuladen. Zu diesem Zwecke war in der Binnenalster eine Felseninsel künstlich geschaffen worden, die im Glanze tausender elektrischer Lichter einem Feenreiche glich; und die unfertigen Festräume des Rathauses waren vorübergehend einer Ausschmückung unterworfen worden, die einer so erlauchten Festversammlung durchaus würdig war. Die huldvolle Annahme der Einladung sowie die begeisterte Teilnahme aller Schichten der Hamburger Bevölkerung an Empfang und Begrüßung der hohen und seltenen Gäste machten diesen Tag zu einem der denkwürdigsten Festtage, die die Hansestadt erlebt hat. Inzwischen ist nun auch der große Festsaal definitiv mit einem Zyklus von Wandgemälden geschmückt worden, in denen Professor Hugo Vogel die verschiedenen Kulturepochen dargestellt hat, wie sie sich von Anfang an bis in die Gegenwart auf hamburgischem Boden mögen abgespielt haben. Es sind fünf Bilder, die, nur durch Pilaster voneinander getrennt, durch ihren gemeinsamen Horizont ein geschlossenes Ganzes bilden, das, von einer idealen Urlandschaft und von der ersten Besiedelung des Gebietes durch Fischer und Hirten ausgehend, über die in der Zeit Karls des Großen gewonnene Kultur und die Blüte der Hansa fortschreitet bis zur Vollentwickelung der modernen Industrie und des heutigen Schiffsverkehrs, – ein Gemälde, das der Größe Hamburgs und seines die Welt beherrschenden Hafens gerecht wird.

Wie die wohlgelungene Durchführung jener Kaiserfeier wieder beweist, ist das Leben der Stadt ein gesundes, frisches, volles, dem noch eine große Zukunft bevorsteht. Es ist diese Gesundheit und Kraftfülle vom Palast des reichen Senators bis zur Kellerwohnung des Diensthelfers zu spüren, sie umschlingt alle Stände, die als handeltreibendes Volk solidarisch miteinander verbunden sind. Hungerleider sind in Hamburg eine Seltenheit. Der Hamburger lebt gut und läßt gern, wie man sagt, etwas draufgehen. Der Wohlhabende und Reiche will seines Reichtums auch froh werden, er gefällt sich im Luxus und liebt eine reichbesetzte Tafel.

Die Lage und der Schiffsverkehr Hamburgs kommen seinem Markte zustatten. Die Elbe spendet Aale, Lachse und Störe, Holsteins und Mecklenburgs Seen Karpfen und andere Edelfische, die Nordsee Steinbutt, Zungen, Austern, Hummer und Krabben, Holstein feinste Butter und zartesten Schinken, die Länder Nordeuropas und Norddeutschland selber Wildbret, Rußland den feinsten Kaviar, Westindien Schildkröten, Ostindien eßbare Vogelnester, Frankreich und die Mittelmeerländer köstliche Weine und Früchte. Speziell im Handel mit Südfrüchten bildet Hamburg den Einfuhrhafen für ganz Mittel- und Nordeuropa.

Charakteristisch für die in Hamburgs Nähe gelegenen Marschdörfer ist die Obstkultur. So erzeugen die Vierlande, oberhalb Hamburgs zwischen Elbe und Bille belegen, und schon im Mittelalter von Holländern eingedeicht, deren Nachkommen ihre fremdartige Tracht bis heute bewahrt haben, außer Blumen und Gemüsen, eine große Menge Obst-, Erd-, Johannis- u. a. Beeren. Vor allen anderen Landschaften berühmt durch seine Obstkultur ist aber das hannoversche Alte Land Siehe den Aufsatz auf S. 64 ff., am Südufer der Elbe oberhalb Stades meilenweit sich hinziehend, in Hamburg meist das Kirschenland genannt, weil es im Sommer monatelang täglich viele Kahnladungen von Kirschen liefert, aber auch Äpfel und Zwetschen. Dieses Ländchen ist ein förmlicher Wald von Obstbäumen, die nicht bloß in den Gärten hinter den Häusern, sondern auch auf den Wegen und Höfen und, wo ein wenig Ackerbau betrieben wird, auch an den Ackerrändern wie auf den Deichen gepflanzt sind. Zur Zeit der Blüte erscheint das ganze Land wie in einen weißen Schleier gehüllt, ein Anblick, aus dessen Zauberbanne man sich jedesmal nur ungern losreißt.

Wie sich der Vertrieb der ungeheuren Massen von Obst und Gemüsen abspielt, die in Hamburg täglich eingebracht werden, zeigt ein Besuch des Hopfenmarktes und des Meßbergs. Unter freiem Himmel werden auf diesen beiden Plätzen die Waren für den Zwischenhandel wie auch für direkten Verkauf an die Konsumenten feilgehalten, und zwar an bestimmten Tagesstunden, sodaß nach jedesmaligem Schluß des Marktverkehrs eine gründliche Reinigung des Marktes erfolgen kann. Die Benutzung von Markthallen, wie sie in andern großen Städten beliebt sind, hat hier keinen Anklang gefunden. Um nun die innere Stadt zu entlasten und zugleich den Marktverkehr zu konzentrieren, ist jetzt eine großartige Zentralmarkt-Anlage in Ausführung begriffen; diese wird den Platz, welcher durch Beseitigung des alten Berliner Bahnhofs und anderer Baulichkeiten frei geworden ist, umfassen und durchschnitten werden von der Deichstraße. Dem am Wasser (Zollkanal) liegenden Teile wird eine Uferstrecke von 500 m Länge für die Landung der Marktwaren zur Verfügung stehen, auch werden für den Landverkehr die Eisenbahnanlagen mit dem Marktplatze in Verbindung gebracht werden. Ausgedehnte Kasematten unter dem Platze sollen der Aufbewahrung von Wagen und Gerätschaften dienen und, wie auch der Platz selber, elektrisch beleuchtet werden.

Hamburgs Freihafen.

Die Frage, welche Stellung die Hansestädte zum deutschen Zollverbande einnehmen sollten, ist schon damals aufgeworfen worden, als im Jahre 1833 Preußen und die süddeutschen Staaten den Deutschen Zollverein gründeten. Bei jedem weiteren Schritte aber, welcher auf dem langen, endlich zur Begründung deutscher Einheit führenden Wege getan wurde, ist sie von neuem lebhaft erörtert und die Wichtigkeit des Zutritts der Hansestädte betont worden. Auch in der politischen Aufregung zu Ende der vierziger Jahre dachte man ernstlich an Gründung eines einheitlichen deutschen Zollverbandes, und brennend wurde die Frage für die Hansestädte, als in den fünfziger Jahren durch Zutritt Hannovers das deutsche Zollvereinsgebiet sich bis an die Nordsee erweitert hatte. Die großartigen politischen Ereignisse der Jahre 1866 und 1871 waren zu überrumpelnd, als daß für endgültige Erledigung der hanseatischen Frage Raum gewesen wäre. Daher wurde in der Verfassung des Norddeutschen Bundes es den Hansestädten überlassen, so lange Freihafen und außerhalb der gemeinsamen Zollgrenze zu bleiben, bis sie ihren Einschluß in diese selbst beantragen würden.

Seitdem erfolgte nun der nationale Zusammenschluß, und damit erhielt auch das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu einem deutschen Wirtschaftsganzen im Reiche immermehr die Oberhand. Schon die Reichsverfassung von 1871 sprach im Artikel 33 das Prinzip des einheitlichen Zoll- und Handelsgebietes aus. In Hamburg selber war man über die Rätlichkeit des Zollanschlusses sehr geteilter Meinung; jedenfalls war man der Ansicht, daß die auf historischer Entwickelung beruhende Freihafenstellung der Hansestädte dem ganzen Reiche nicht minder förderlich sei als den Städten selber. Im Binnenlande jedoch herrschte sowohl in der Volksvertretung als auch im Publikum die Meinung vor, daß die politische Einheit auch die wirtschaftliche zur Folge haben müsse, der Eintritt der Hansestädte ins Zollgebiet nur eine Frage der Zeit sei. Nachdem dann auch von seiten der Reichsregierung der Zollanschluß für eine hervorragende Frage des deutschen Reichsinteresses erklärt worden, konnte Hamburgs Interesse nur noch darauf gerichtet sein, sich mit dem Deutschen Reiche über jene Frage in dauerndes Einvernehmen zu setzen.

Den ersten in dieser Hinsicht seitens der Reichsregierung im Jahre 1879 gestellten Anfragen folgten Verhandlungen auf Grund der unerläßlichen Bedingungen, die die Vertreter der Hamburger Handelsinteressen für die Ausführung des Zollanschlusses stellen zu müssen glaubten. Diesen Bedingungen – Belassung eines ausreichenden Freihafens, d. h. des nötigen Raumes, in welchem die Seeschiffe sich bewegen und der Transithandel wie die Exportindustrie auch ferner ohne jede Zollkontrolle betrieben werden können; Übertragung der Zollverwaltung auf den Hamburger Staat und Zuschuß des Reiches zu den Kosten der Anschlußbauten – wurde seitens der Reichsregierung in so vollem Maße Rechnung getragen, daß Hamburgs Welthandelsstellung dabei gesichert schien. Demgemäß trat in Hamburg ein Umschwung in der öffentlichen Meinung ein, und allmählich vollzog sich auch die Zustimmung aller maßgebenden Faktoren in diesem Sinne. Aus den dann folgenden Beratungen der Hamburger Behörden erstand ein Projekt, das von den Reichsbehörden gutgeheißen und in den sieben Jahren von 1881 bis 1888 zur Ausführung gebracht wurde. Die staatsseitig nach diesem Projekte durchgeführten Bauten erforderten einen Aufwand von 120 Millionen Mark, wovon beinahe die Hälfte auf den nötigen Grunderwerb verwandt werden mußte. Zu jener Summe steuerte das Reich 40 Millionen Mark bei.

Ein einheitliches Freihafengebiet konnte nur geschaffen werden, wenn außer den auf beiden Elbufern bereits bestehenden Häfen und Kaianlagen ein Teil der Norderelbe und ein genügend großes Gebiet südlich davon hineinbezogen wurde. Nur so konnte ein freier Verkehr zwischen den verschiedenen Hafenanlagen ermöglicht und zugleich Raum beschafft werden für Exportindustrie und Lagerung von Massengütern.

Demgemäß ward ein Areal von ca. 10 qkm als Freihafengebiet vereinbart, welches die Wohnstadt ausschließt und von dieser durch die Zollgrenze getrennt ist. Nach Herstellung der nötigen Kai- und Speicherbauten sowie Schaffung neuer Verkehrswege für das zollangeschlossene Gebiet wurde jenes am 15. Oktober 1888 seinem Zwecke übergeben und für die Wohnstadt der Zollanschluß vollzogen. Erst am 29. Oktober 1888 aber fand die feierliche Einweihung des Freihafens statt, indem Kaiser Wilhelm II. den Zollanschlußbauten den Schlußstein einfügte und dadurch die Teilnahme des Reiches an diesem geschichtlichen Ereignisse kundgab. Jener Stein befindet sich in dem westlichen Turm des Südportales der Brooksbrücke und trägt folgende Inschrift: »Kaiser Wilhelm II. setzte diesen Stein am 29. Oktober 1888 bei dem Anschluß Hamburgs an das deutsche Zollgebiet.«

Das später noch bedeutend erweiterte Freihafengebiet wird im Westen begrenzt vom Köhlbrand, der Hauptwasserstraße zwischen Norder- und Süderelbe. Im Osten reicht es bis zur Eisenbahnbrücke, der oberen Grenze der Seeschiffahrt auf der Elbe. Nach Norden, also nach der Stadt zu wird es begrenzt durch den Niederhafen, den Binnenhafen, jenen Zollkanal, den Oberhafen und den Oberhafen-Kanal; doch ist das Terrain des Hannöverschen Bahnhofes, der noch gelegentlich zum Personenverkehr benutzt wird, im Zollinlande belassen worden. Das Freihafengebiet umfaßt 10,85 qkm, wovon etwa die Hälfte auf die Wasserfläche kommt. Die Südgrenze fällt nahezu mit der Territorialgrenze des Hamburger Gebietes zusammen, durchschneidet, der Elbe parallellaufend, die Elbinseln vom Harburger Eisenbahndamm im Osten bis zum Köhlbranddeich im Westen, um an diesem entlang die Norderelbe zu gewinnen und diese dann zu durchqueren.

Situationsplan des Hamburger Hafens.

Sollte den rings um das Freihafengebiet belegenen Wohnplätzen auch zu Lande freier Verkehr miteinander ohne Überschreitung der Zollgrenze ermöglicht werden, so mußten außer jenem Zollkanal ganz neue Verkehrswege geschaffen werden.