|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Von Dr. L. Reh, Hamburg.

Im Nordwesten unseres Vaterlandes, zwischen Elbe und Weser, zwischen dem Mittelgebirge und der Nordsee erstreckt sich eine weite, etwa 200 Quadratmeilen große Fläche Ödlandes – Heide –, das nach seiner geographischen Hauptstadt die Lüneburger Heide genannt wird. Es ist nicht die einzige Heide, die wir in Deutschland haben. »Heiden« gibt es bei Dresden, bei Berlin, in Westpreußen – die Tucheler Heide. Sie haben mit der des Herzogtumes Lüneburg das gemein, daß sie aus unfruchtbarem, wenig zur Kultur geeignetem Sandboden bestehen, so die alte Bezeichnung Heide gleich Wildland rechtfertigend. Aber während diese übrigen Heiden meist mit Föhrenwald bestanden sind, ist der Boden der Lüneburger Heide überzogen mit Heidekräutern und verwandten Pflanzen, sodaß der Gebrauch der Bewohner der großen Randstädte – Hannover, Hamburg, Bremen usw. – wohl gerechtfertigt erscheint, von ihr als von »der« Heide zu reden.

Geographisch sind die Heidelandschaften nicht scharf begrenzt; nach Osten entsendet sie einen schmalen Streifen bis zu den russischen Ostseeprovinzen, nach Norden einen breiteren bis weit in die jütische Halbinsel hinein; nach Westen strahlt sie bis nach Holland aus. Ist daher die Lüneburger Heide der Mittelpunkt dieser ausgedehnten Strecken, so ist sie auch das größte zusammenhängende Heidegebiet; und auch dadurch erscheint ihre Bezeichnung als »die« Heide gerechtfertigt.

Geologisch ist die Heide ein Erzeugnis der Eiszeiten. Tief unter der heutigen Oberfläche liegen die Reste eines Kalkgebirges, von dem jetzt noch niedrige Kuppen im Kalk- und im Kreideberge bei Lüneburg frei zutage stehen. Über dieses Gebirge haben sich während der Eiszeiten mächtige Gletscher geschoben, die die Spitzen der Kalkberge abrasierten, das Ganze mit einer 50-100, an einzelnen Stellen 200 m hohen Lage von Sand überschütteten und hier und da mehr oder minder mächtige Lager von Geröllmassen – Moränen – ablagerten. Während dadurch einerseits die Höhenunterschiede des Bodens ausgeglichen wurden, wühlten an anderen Stellen die Schmelzwasser wieder tiefe Rillen und Rinnen in den Grund und schufen die zerrissene Oberflächengestaltung, die für einzelne Teile der Heide, besonders im Norden, so charakteristisch ist.

Über die spätere Geschichte der Heide wissen wir so gut wie nichts. Nur das steht fest, daß sie in früheren Zeiten viel dichter bevölkert und daß viel mehr Wald vorhanden gewesen sein muß, als jetzt. Ob aber letzterer in dichten Massen größere Gebiete bedeckt habe oder nur parkartig in kleineren Gehölzen verteilt gewesen sei, das können wir nicht sagen.

Bis vor wenigen Jahren galt die Lüneburger Heide als der Inbegriff alles Trostlosen. Man stellte sich darunter eine ebene, öde, trockene Sandwüste vor, unterbrochen nur von heimtückischen Mooren und ausschließlich bewachsen mit halb verdorrtem Heidekraut. Und in der Tat, wer aus den lachenden Gefilden Süddeutschlands an einem trüben Tage, wie sie für Nordwestdeutschland so charakteristisch sind, nach Hamburg oder Bremen durch die Lüneburger Heide mit der Eisenbahn fährt, der kann sich einer düsteren Stimmung wohl kaum erwehren, wenn er vom Zug aus die weiten, menschenleeren, braun überzogenen Flächen überschaut, in die schlechtwüchsige Nadelwälder, kümmerliche Buchweizenfelder, dunkel glänzende Moore nur eine unwillkommene Abwechslung bringen.

Und doch ist der erste Eindruck, den der fremde Reisende davon empfängt, ebenso irrig wie das abfällige Urteil über die Heide überhaupt. Allerdings, die Heide ist keine Schönheit, die ihre prangenden Reize wahllos jedem preisgibt. Sie will gesucht und umworben, sie will vor allem verstanden sein. Nur dem, der sich bemüht, ihre Eigenart zu erkennen, sich in sie zu vertiefen, nur dem enthüllt sie ihre Schönheiten. Nur der lernt sie vollkommen würdigen, der allein oder in kleinster, vertrauter Gesellschaft ihre Weiten durchwandert, der die leuchtende Hitze ebensowenig scheut wie den brauenden Nebel oder das brausende Unwetter. Wer nur angenehmen Zeitvertreib mit saftigem Beefsteak oder duftendem Mokka als Endziel sucht, der bleibe ihr besser fern. Auch daß die Turnerscharen, die Sonntags mit Trommel und Pfeifen und Gesang viele Kilometer weite Übungsmärsche machen, die Schönheit der Heide würdigten, ist nicht zu verlangen.

Aber es muß doch seine Ursachen haben, daß so viele Naturfreunde die Heide in fast überschwenglichen Worten preisen, auch solche aus den schönsten Teilen Süddeutschlands, ja sogar ihr den Vorzug geben vor allen, anderen Gegenden unseres Vaterlandes.

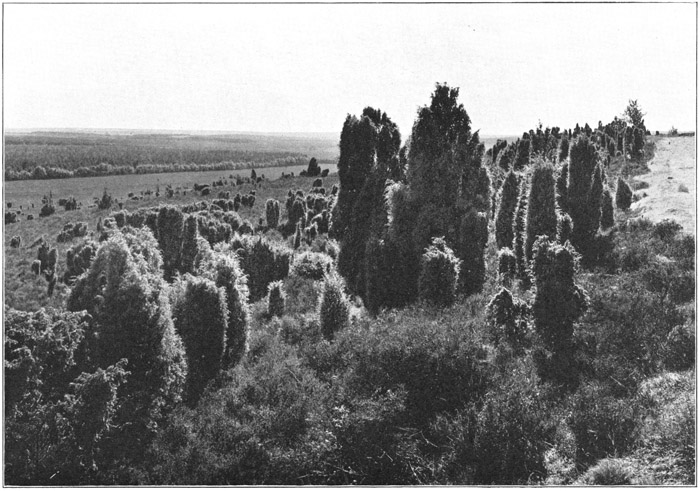

In der Tat, dem wirklichen Naturfreunde bietet die Heide eine Fülle entzückendster Reize. Fernblicke, die an Weite sich mit den höchsten Punkten unserer Mittelgebirge messen können, Wiesen, wie sie saftiger kaum in Holstein zu finden sind, herrliche Wälder, die sich getrost neben denen des Thüringer- und Schwarzwaldes sehen lassen können, klare, fischreiche Flüßchen, das alles hat die Heide in Hülle und Fülle. Und doch besteht in diesem wahrlich schon beneidenswerten Besitze nicht ihr Hauptreiz, nicht einmal ihr eigentlicher Reiz. Diesen zu analysieren, dürfte schwerlich gelingen, denn er beruht wesentlich in der Stimmung, die aber charakteristisch ist für die Heide und sonst nirgends sich wieder einstellt. Ein wellenförmiges Gelände, fast nirgends so flach, daß es langweilig wird, und nur selten so unruhig, daß es dem Blicke zu viele Geheimnisse verschleiert, gibt der Heide den Eindruck der Großartigkeit, wie ihn nur das Meer bietet, der aber hier durch die Ruhe der Formen vergrößert und vertieft wird. Blüht die Heide, so leuchtet es weithin in einem purpurnen Feuer, das sanft ist und doch zugleich mahnt an die Farbenpracht südlicher Gegenden. Ein süßer, würziger und kräftiger Duft umschmeichelt dann den Wanderer, ohne aber ihn zu betäuben. Blüht die Heide nicht, dann ist alles bedeckt von einem eigenartigen graubraunen Sammet, der zu dem Eindruck der Großartigkeit noch den des düsteren Ernstes fügt. Namentlich in den zentralen Teilen der Heide, der Binnenheide, und im Süden, ragen aus dem ruhigen, Landschaftsbilde fast schwarz erscheinende Massen in mannigfaltigster Form, von schlanken Säulen bis zu schweren dicken Wänden hervor, hier schildförmig auf dem Boden hinstrebend, dort baumförmig sich erhebend. Es ist der Wacholder Juniperus communis L., nächst dem Heidekraute Calluna (Erica) vulgaris L. die charakteristischste Pflanze der Heide, die hier in einer Pracht gedeiht, wie man sie dem sonst so unscheinbaren Gewächse gar nicht zutrauen möchte. Man hat den Wacholder oft mit den Zypressen des Südens verglichen; nicht ganz mit Recht. Ähnlich allerdings ist der Eindruck, aber der Wacholder der Heide hat etwas Gewaltiges, Massiges, Ernstes an sich, wie es gerade in solch eine nordisch-germanische Landschaft hineinpaßt. Überall zerstreut stehen, vielfach als Wegweiser angepflanzt, elende, halb abgestorbene Birken, deren Weiß um so mehr in der dunkel gefärbten Landschaft auffällt, und zerzauste kümmernde Kiefern; beide den Eindruck des Ernstes, den die Heide erweckt, erhöhend. In den Tälern fließen lebhaft kristallklare Bäche dahin, die in den letzten Jahren eine großartige Fisch-, namentlich Forellenzucht entstehen ließen. Eingerahmt werden sie von dichten Wäldern, in denen die Eiche vorherrscht, oft mit prächtigen Stämmen von Meter- und mehr Durchmesser. Einen ganz eigenartigen Charakter erhalten diese Uferwälder stellenweise durch die im Süden beheimatete immergrüne Stechpalme Ilex aquifolium L., die hier als dichtes Gebüsch bis zu kräftigen Bäumen vorkommt. Wo das Flußtal breiter wird, grenzen sich saftige Rieselwiesen scharf gegen die umgebene Heide ab.

Von der Tierwelt der Heide wird der flüchtige Wanderer wenig bemerken. Am ehesten noch wird im Frühling der wundervolle Gesang der Heidelerche Lullula arborea L. seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Über die Heide flattern in unstetem Fluge blau oder feuerfarbene leuchtende Schmetterlinge, Bläulinge und Feuerfalter. Über kahle Sandstellen schießen rasch wie Edelsteine blinkende Sandkäfer dahin; unermüdlich huschen die rotbraun oder gelb und schwarz gezeichneten Weg- und Sandwespen nahe über den Erdboden auf der Suche nach Beute, die sie in ihre Nester zur Speise ihrer Nachkommenschaft eintragen. Im Spätsommer fliegen überall Heuschrecken vor uns auf, die mit ihren grell rot oder blau gefärbten Hinterflügeln eine kurze Strecke dahinschwirren, um dann, wenn sie sich niederlassen, die verräterischen Flugorgane unter die schützenden, wie das Heidekraut gefärbten Deckflügel zu verstecken um so dem Auge ebenso plötzlich zu verschwinden wie sie auftauchten. Noch mancherlei hübsche und interessante Bewohner birgt die Heide, interessant namentlich dadurch, daß darunter mehrere Formen sind, die aus der Eiszeit her alle späteren Wandlungen überdauert haben, neben anderen, die erst in neuerer Zeit aus wärmeren Teilen Europas, namentlich aus Süden und Westen, eingewandert sind.

Einen ganz besonderen Reiz für den sonst durch Kulturrücksichten so arg eingeschränkten Wanderer bilden die herrliche Einsamkeit und die Ungebundenheit des Marschierens. Stunden-, ja halbe Tage lang kann man, wenigstens an Wochentagen, gehen, ohne einem anderen Menschen als höchstens einem ganz in die Stimmung passenden Heideschäfer oder -bauern zu begegnen. Wohin uns ein Verlangen treibt, dorthin können wir unsere Schritte lenken; Wege gibt es in weiten Strecken der Heide so gut wie keine, und was kann man sich Schöneres denken als pfadlos durch das mehr als kniehohe, blühende Heidekraut zu wandern, aus dem jeder Schritt neue Duftwolken aufwirbelt!

Ganz anders ist die Moorheide. So weit das Auge reicht, alles flach, alles bedeckt von Torfmoosen und der rostbraunen Glockenheide Erica tetralix L., dazwischen Wollgras Eriophorum spp. und an den zahlreichen Entwässerungsgräben oder das Moor durchziehenden Bächen der Gagel Myrica gale L.. Überall herausleuchtend, unheimlich dunkle, drohende Wässer. Der stellenweise mit Heideplaggen oder Knüppeln belegte weich-nachgiebige Weg liegt tiefer als das Moor ringsum. Denn auf den absterbenden Moorpflanzen, die sich im Laufe der Jahrhunderte zu Torf verdichten, wachsen neue immer wieder nach oben. Stundenlang kann man durch die Moorheide gehen, ohne einen Menschen oder eine Ansiedlung zu sehen. Unheimlich wird sie dem Nichtgewohnten schon am Tage. Aber wehe dem Wanderer, den hier die Dunkelheit oder der Nebel überrascht. Am besten noch, er legt sich längelang auf den Weg und wartet, bis der Ausblick wieder frei ist. Denn nur ein Tritt vom Wege kann ihn rettungslos versinken lassen, verschwinden für immerdar, ohne eine Spur zu hinterlassen.

Ganz eigenartig sind die Siedelungen der Heide. Nur wenig geschlossene Dörfer oder kleine Städte gibt es hier. Meistens sind es einzelne Höfe, bestehend aus dem alten sächsischen Bauernhause mit den Pferdeköpfen auf dem mächtigen Strohdache, und aus zahlreichen Nebengebäuden, das Ganze versteckt in einem Haine prächtiger alter Eichen. Namentlich der Fernblick auf eine solche Siedelung ist von ganz besonderem Reize. Zuerst sieht man nichts als den Hain; nur eine schwache, vom Holzfeuer des Herdes aufsteigende blaue Rauchsäule zeigt an, daß hier Menschen wohnen. Kommt man näher, so tauchen zuerst die mehr dem Rande genäherten Nebengebäude auf, in einfachster Bauart aus Holzbrettern und -balken auf Grundmauern aus Findlingsblöcken errichtet. Um den Eichenhain zieht sich der zur Einhegung der weidenden Schweine bestimmte Zaun aus groben Eichenbohlen, und erst zuletzt öffnet sich der weite geräumige Hofplatz, um und auf dem die einzelnen Gebäude sich lagern. Es ist das Bild eines altgermanischen Edelsitzes.

Eigenartig malerische Bilder geben die Schafställe ab. Das der Heide eigentümliche Schaf, die Heidschnucke, ist merkwürdigerweise gegen Nässe so empfindlich, daß es jede Nacht und bei Regenwetter auch am Tage in Ställe getrieben werden muß. Diese Ställe liegen zerstreut, einsam mitten in der wilden Heide, zum Schutz umgeben von Föhren, Eichen, Wacholder usw. Sie sind wieder von einfachster Bauart: die Grundmauern aus lose aufeinander gelegten und mit Heideplaggen verdichteten Findlingsblöcken, darüber Bretter oder ebenfalls nur Heideplaggen, ein Rechteck, vom steilen, tief herabhängenden Giebeldach überdeckt; so machen sie ganz den Eindruck ursprünglicher menschlicher Niederlassungen. Da die Heidschnuckenzucht infolge der stetigen Verkleinerung der Heidefläche immer mehr zurückgeht, stehen viele der Schafställe seit langem unbenutzt und sind verfallen: so entstehen wundervolle Bilder voll ergreifender Wehmut.

Ebenfalls mitten in der weiten Heide liegen die Bienenstände: eine nach südlicher Richtung sich im Bogen öffnende Bretterwand mit vorspringendem Dach, unter dem in zwei Stockwerken oft 100-200 einfachster, aus Stroh geflochtener Bienenkörbe stehen, ringsum, bis auf eine freie Ausflugslücke, umgeben von schützenden Kiefern und Wacholdern: ein wunderbar poetisches Bild, mitten in der Wildnis diese unzähligen fleißigen Immen, die den süßen Nektar des Heidekrautes unermüdlich zusammentragen, um weit entfernte Menschen damit zu laben.

Zu den Menschenwerken in der Heide gehören auch die » Steinsetzungen«, uralte Grabstätten germanischer Fürsten, bestehend aus mächtigen Findlingsblöcken, ursprünglich frei aus der Heide hervorragend oder wohl auch von gewaltigen Eichen umbraust; es müssen Bilder von überwältigendem Eindruck gewesen sein, machtvoll wie das Geschlecht, das sie auftürmte. Aber gerade hier zeigt sich besonders aufdringlich die Kleinheit der Epigonen; jetzt liegen sie in künstlich aufgeforsteten Gehegen, zwischen kümmerlichen, geradlinig angeordneten Kiefern. Selbst aus diesem geheiligten Boden glaubt der Fiskus ein paar Groschen herausschlagen zu müssen!

Lüneburger Heide. (Am Wilseder Berg.).

Nach einer Photographie von J. Ostermaier, Dresden.

Doch flüchten wir uns zu den Bewohnern der Heide, den Heidjern, der einstigen germanischen Grenzwacht gegen den Andrang der Wenden und Slawen. Ein zäher, ernster, arbeitsfreudiger Menschenschlag, in Charakter und Gemüt heute noch echte Germanen: ehrlich, zuverlässig, bieder, gastfreundlich, stolz und kernhaft, Edelbauern. Reich an Gold sind sie nicht, oft aber an Grundbesitz. Und jeder fühlt sich auf seinem Besitze als ein König, ein Herr. Not kennen sie nicht, auch nicht das Gesinde. Die Heide liefert ihnen alles: Bau- und Brennstoffe, Wolle und Fleisch, Honig usw., immer nur nach schwerer Arbeit, aber dann in ausreichendem Maße.

So war die ganze Heide noch bis vor ungefähr einem Jahrzehnt, und so ist sie heute noch zum vielleicht größeren Teile. Aber mit Riesenschritten eilt sie einer neuen Zeit entgegen. Die moderne Landwirtschaft, die der Heide mancherlei Anregungen zu verdanken hat, zahlt ihr die Dankesschuld reichlich zurück. Rieselwiesen, künstlicher Dünger, moderne Geräte lassen einen gute Erträge bringenden Ackerbau und eine sehr lohnende Viehzucht emporblühen; in den Bächen entwickelt sich eine vorzügliche Fischzucht. Die immer reichhaltiger und besser sich gestaltenden Verkehrsgelegenheiten ermöglichen einen raschen, lohnenden Absatz der Erzeugnisse nach den größeren Grenzstädten. Zu Hunderttausenden eilen im Sommer die Bewohner der Randstädte in die Heide. Überall entstehen Sommerfrischen, Gasthäuser und eigene Besitzungen. Im Süden der Heide ist in den letzten Jahren eine große Industrie entstanden. Riesige Kieselgurgruben, eine Ablagerung der Kieselpanzer winzig kleiner Süßwasser-Diatomeen, werden ausgebeutet – gebrannt –, und vergiften die Heide weithin mit ihren Schwefeldämpfen. An reichhaltigen Erdölquellen bei Wietze arbeiten mitten in der Heide qualmende Schornsteine und pochende Erdbohrer. Große Kalilager, in neuerer Zeit wohl auch solche von Eisenerzen, haben eine lebhafte Salz- und eine beginnende Eisenindustrie ins Leben gerufen. So kommt immer mehr klingendes Gold, es kommen städtische Einflüsse, es kommen neuzeitliche Bedürfnisse in die Heide. Dem kann auch der durch Jahrtausende gefestigte Charakter des Heidjers auf die Dauer nicht widerstehen. Aber noch mehr: das Moor wird entwässert und urbar gemacht, die trockene Heide selbst wird aufgeforstet. Überall sucht der Staat Heidehöfe anzukaufen, um sie aufzuforsten: der Bauer und sein Gesinde werden gezwungen, ihre uralte Heimat zu verlassen. So droht der Heide ein nahes Ende. Wo wir uns in blühender Heide ergingen und uns an der herzlichen Gastfreundschaft ihrer Bewohner erfreuten, da werden wohl schon unsere Kinder, mindestens aber unsere Enkel schlechtwüchsigen, kümmernden, trockenen Kiefernforst finden und als einzige Bewohner wohl königlich beamtete Förster. Und dann wird die herrliche Lüneburger Heide in Wirklichkeit das sein, als was sie bis vor kurzem zu Unrecht verschrien war: eine trostlose Einöde.