|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Unterhalb Kottbus bildet die Spree jene eigentümliche Landschaft aus Flußarmen und Flußinseln, die man mit dem Namen Spreewald bezeichnet. »Von Süden nach Norden, träge, mit äußerst geringem Gefälle von nur wenigen Fuß hinziehend, bildet die Spree die Pulsader der Landschaft. Die wasserreiche von Peiz kommende Malxe, die Kwischowka, das Stradower Fließ, die Dober und Schrake, das Wudritz-Fließ vereinigen sich, Hunderte von Krümmungen, Nebenarmen, toten Wassern und Kanälen bildend, hier mit der Spree. Bald schmal wie ein Bächlein, bald seeartig sich ausbreitend, hier die Wiesen überschwemmend, dort eingeengt von dem nur wenige Fuß sich erhebenden Spatenland oder dem düsteren Erlenwald, stellen sie den ›Luch‹ dar. Das Wort ist bezeichnend genug für diese Art Landschaft, so daß Georg Schweinfurth, als er die sumpfigen, von weiten Schilf- und Grasflächen umgebenen, von trägen Strömen durchzogenen Gegenden am weißen Nil kennen lernte, diese nicht besser zu charakterisieren vermochte, als mit dem wendischen Namen Luch. Diese Beschaffenheit hat aber auch der ganzen Lausitz ihren Namen verliehen; denn Luh ist im Slawischen Aue, Niederung; danach nannte man den ganzen Gau Lužice, das Volk Lužicane.« (Lusitschaner, Lausitzer.)

Freilich hat sich die Natur des Spreewaldes im Laufe der Jahrhunderte nicht unwesentlich verändert. Früher war die ganze vier bis fünf Quadratmeilen große Niederung mit einem gewaltigen Urwalde voll prächtiger Eichen, Buchen, Eschen und Erlen bedeckt, der Wölfen, Bären, Luchsen, Auerochsen, Elentieren und anderem, jetzt ausgestorbenen oder selten gewordenen Jagdgetier sichere Schlupfwinkel bot. Üppiger Wald, sumpfiges Moor und Hunderte von Wasserarmen, deren Zahl sich mit jeder Überschwemmung vermehrte, bildeten ein schier undurchdringliches Chaos, in das sich die Bewohner der am Rande gelegenen Ortschaften nur ungern hineinwagten, das ihnen aber in Zeiten des Krieges eine sichere Zuflucht bot. Nicht nur sich selbst, sondern auch ihr Vieh und ihre sonstige Habe retteten sie dann auf Kähnen hinein und waren vor jeder Gefahr geborgen. Im Dreißigjährigen Kriege schlugen die Bürger von Lübben und Lübbenau im Walde Hütten auf und richteten sich häuslich ein.

Heute ist der prachtvolle Urwald verschwunden, die vierzig Randortschaften, denen Holznutzung aus der Niederung zustand, haben ihn vernichtet. Größere zusammenhängende Überreste finden sich nur noch auf königlichem und Straupitzer Revier im Nordosten des Gebietes in einer Ausdehnung von ungefähr einer Drittelquadratmeile. Sonst tritt der Wald nur noch in einzelnen Fetzen und in schmalen Streifen längs der Flußarme auf. Dazwischen aber dehnen sich, weitaus den größten Teil des alten Urwaldes bedeckend, lichte üppiggrüne Wiesenflächen aus. Einzelne riesenhafte Eichen, wie die auf der Büttna bei Straupitz und die drei Eichen vor dem Gasthaus »Eiche«, stehen noch als trotzige Zeugen einer kraftvollen Vergangenheit, im übrigen aber ist heute die schlanke Erle, die kaum anderswo in Deutschland in gleicher Schönheit und Größe wächst, der eigentliche Charakterbaum des Spreewaldes. Mit der alten Waldwildnis schwanden deren Bewohner, am längsten hielten sich Wildkatzen, Wildschweine und namentlich Hirsche, die noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts in großer Menge vorhanden waren. Doch schließlich wichen auch sie dem eindringenden Menschen, der den Wald immer weiter zurückdrängte, auf den höchstgelegenen Gebieten seine Siedelungen baute, neben der aus Stammholz gefügten und mit Schilf gedeckten Hütte prangende Gärten und fruchtbare Gemüsefelder anlegte, auf den Wiesen einen kräftigen Rinderschlag zog, das Wassernetz durch Regulierung der Flußarme und Bau von Kanälen mannigfach veränderte und den schmackhaften Bewohnern des Wassers, Fischen und Krebsen, erst zur Befriedigung des eigenen Bedürfnisses, später im Interesse eines einträglichen Handels nachstellte.

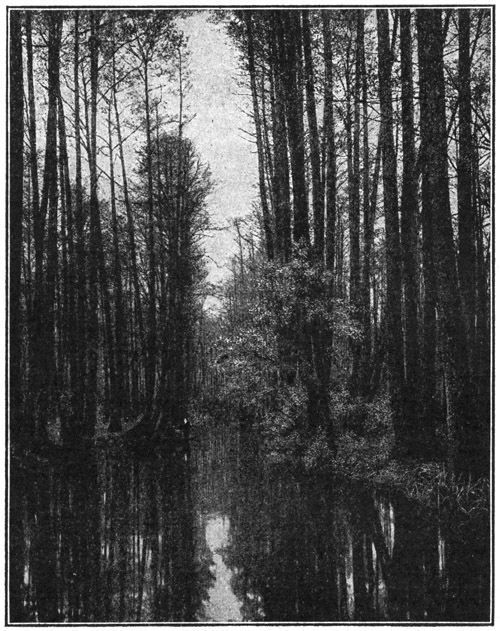

Landschaft aus dem Spreewald.

So hat der Spreewald seinen alten Urwaldcharakter verloren, doch was daraus geworden, ist ein liebliches landschaftliches Idyll von seltener Eigenart; gerade dieses Ineinandergreifen, diese innige Verschmelzung von Wald, Wiese, Wasser und Kulturlandschaft verleiht dem Ganzen einen unvergleichlichen Reiz. Auch das Gefühl, ein Stückchen Erde kennen zu lernen, das noch eine gewisse Jungfräulichkeit des Bodens sich bewahrt hat und das uns die Heimat unserer Vorfahren wohl veranschaulichen kann, verfehlt seinen Eindruck auf den Besucher nicht. Dabei wechselt die Landschaft ihr Aussehen mit der Jahreszeit. Wenn die Schneeschmelze im Frühjahr oder reichliche Niederschläge im Herbst die zahlreichen Flußarme über ihre Ufer treten lassen, dann verwandelt sich die ganze Niederung in einen großen See, dessen weite Wasserfläche durch die aus ihr hervorragenden Bäume und Hütten und durch die auf ihr schwimmenden Fahrzeuge malerisch unterbrochen wird. Ausflüge, selbst Besuche beim nächsten Nachbar, sind dann nur im Kahne möglich. Und wieder anders wird das Bild, wenn anhaltender Frost eine spiegelglatte Eisdecke auf den See legt. Dann beginnt für den Spreewaldbewohner ein neues großartiges, reges Leben. Jung und alt holt die Schlittschuhe herbei, um der von Jugend auf geübten Kunst sich zu erfreuen. Jetzt werden auch die entferntest wohnenden Bekannten und Verwandten aufgesucht, denn Orte, zu denen man auf dem langsam gleitenden Kahn kaum zu gelangen vermochte, erreicht man jetzt in sausender Fahrt auf dem geflügelten Stahlschuh in kürzester Zeit. Auch die Bewohner der näher liegenden Städte lockt die herrliche Eisfahrt, die reine Luft und die eigenartige Winterlandschaft. Aus Berlin, Dresden, Leipzig, Görlitz kommen die Sportsleute, um große Dauer- oder Wettfahrten zu unternehmen.

Die Zeit aber, in der das Eis noch nicht trägt oder durch Tauen bereits gelitten hat, in der also weder die Eis- noch die Wasserfahrt möglich ist, ist für den Spreewälder eine schlimme. Dann ist gar mancher Ort nicht nur von der Kirche oder der Post, sondern auch vom Arzt und der Apotheke abgeschnitten. Glücklicherweise hält dieser üble Zustand aber nur selten länger als wenige Tage an.

Von der ehemals wendischen Bevölkerung des Spreewaldes ist heut nicht mehr allzuviel zu spüren. Das alte wendische Heidentum ist von der es umgebenden siegreichen christlich-germanischen Kultur langsam, aber unablässig aufgesaugt worden. Zwar verrät dem Kundigen die Anlage der Siedelungen, der Bau der Hütten und Häuser, auch die Gestalt und der Gesichtsschnitt ihrer Bewohner vielfach noch wendischen Ursprung, aber die deutlicheren Zeichen jenes alten osteuropäischen Volkstums in Sprache, Sitte und Tracht sind im schnellen Dahinschwinden begriffen. Wir müssen schon Glück haben, wollen wir bei einer einmaligen flüchtigen Fahrt durch den Spreewald wendische Laute hören, und die hübsche malerische Tracht tragen nur noch die Frauen und Mädchen, und auch diese nur gelegentlich, beim Kirchgange oder in den Schenken als Kellnerinnen oder als – Ammen drinnen in der großen Stadt. In einigen Jahren werden voraussichtlich auch diese Reste verschwunden sein. Jeder Bahnzug, der an den Marken der Spreeniederung vorübersaust, trägt dazu bei, jeder Tourist, der sich an den Schönheiten ihrer Landschaften erfreut, kommt zugleich als ein Träger deutscher Art und Sprache und bringt das Wendentum einen Schritt seinem völligen Untergang näher.

Doch nun hinein in die grüne Herrlichkeit! Wir beginnen unsere Wanderung im Osten, bei dem Dorfe Burg, bei dem die Teilung der Spree in unzählige Arme ihren Anfang nimmt. Burg ist ein Ort von dem Umfange Berlins, da er einen kleineren Fabrikbezirk, das eigentliche Dorf und die über eine Quadratmeile auf den zahllosen Inseln zerstreuten Meierhöfe umfaßt. Wer sich von Süden her dem Flecken nähert, der gelangt zunächst in den Fabrikbezirk, den einst der große Friedrich durch Ansiedelung deutscher Kolonisten hier gründete. Sodann folgt das eigentliche Dorf Burg mit Kirche, Friedhof, Schule, Apotheke, Kaufmannsläden, Post, Gasthöfen, weil hier auf erhöhtem, trockenem Boden Platz zur Entwicklung eines größeren Gemeinwesens gegeben war. Über dies eigentliche Dorf hinaus zieht sich eine Wirrnis von Ansiedelungen auf künstlichen, über den Sumpfboden sich erhebenden Erhöhungen und kleinen Hügeln, den sogenannten Caupen, und an diese wiederum schließt sich ein umfangreiches, durch ein dicht gesponnenes Wassergeflecht in zahlreiche Inseln aufgelöstes Buschland an.

Der Name »Burg« in den Niederungen der Spree macht fürs erste stutzig, erklärt sich jedoch sofort, wenn wir den 6-8 Morgen großen und 16-20 m hohen, künstlich aufgeschütteten Schloßberg nördlich vom Dorfe Burg gewahr werden. Er erinnert nach Entstehung und Form genau an die friesischen Wurten der Halligen und entspricht diesen auch hinsichtlich des Zwecks; denn unzweifelhaft sollte er bei besonders hohen Überschwemmungen der Spree für Menschen, Tiere und bewegliche Habe eine rettende Zuflucht bieten. Bei Ausgrabungen fand man darin Urnen und Lanzenspitzen. Die wendische Sage verlegt auf diesen »Berg« den Wohnsitz ihrer angeblichen Könige; jetzt ist er auf dem Plateau sowohl wie auf den Abhängen mit Getreide bebaut.

Von den eigentlichen Spreewaldorten ist Burg derjenige, in dem wendische Sitte und Tracht sich noch am längsten gehalten hat, und der »Burger Kirchgang« übt noch immer seine Anziehungskraft auf die sonntäglichen Besucher aus der Stadt aus. In früher Stunde schon regt es sich allerorten, denn die fernsten Hütten sind zwei bis drei Wegstunden von der Kirche entfernt. Zu Fuß und Kahn eilen die frommen Kirchgänger und Kirchgängerinnen von allen Himmelsrichtungen herbei. Vor der Kirchtür begrüßen sich die Bekannten, von denen sich viele bei der Weitläufigkeit der Siedelung sonst die ganze Woche über nicht sehen. Während wir ihrem wendischen Geplauder zuhören, haben wir gleichzeitig Muße, die schmucken Spreewälderinnen in ihrer malerischen Nationaltracht zu bewundern. Die frischen Gesichter mit den roten Backen und glänzenden Augen schauen unter großen weißen Kopftüchern oder gewaltigen Tüllhauben hervor, den Hals deckt ein grellbunt geblümtes Tuch, an das schwarze Samtmieder setzt sich der in großen Bogen steif herunterfallende Rock aus feinem Tuch, in den mannigfaltigsten Farben gehalten und mit flatternden seidenen Bändern geschmückt. Unter dem Arm halten die meisten den großen, schon von früheren Generationen benutzten bunten »Parasol«. Die Männer tragen keine Nationaltracht mehr, an ihnen fällt nur auf, daß sie alle glatt rasiert erscheinen, eine Sitte, die übrigens auch sonst noch vielfach bei dem deutschen Bauer üblich ist.

Bis zum Orte Burg führt jetzt die Spreewaldbahn und bis hierher vermag man auch mit Pferd und Wagen vorzudringen; weiter im Innern des Spreewaldes hören die Fahrwege auf; aber Fußpfade führen an den Flußarmen, Kanälen und toten Wassern entlang, und die meisten dieser Rinnsale sind auch überbrückt, sodaß ein Verkehr zu Fuß nach fast allen Richtungen hin möglich ist. Nur darf man bei den Brücken nicht an das denken, was man gemeinhin darunter versteht. Es sind schmale Stege, die aus der Brücke selbst und den beiderseitigen Aufgängen zu ihr bestehen. Die letzteren sind abgeschrägt und gleichen genau unseren Hühnersteigen. Der Mittelbau, die eigentliche Brücke, besteht aus einem Pfosten, der, um kein Hindernis für den Kahnverkehr zu bilden, auf zwei hohen im Wasser eingerammten Pfählen ruht. Ein einseitiges Geländer unterstützt den Hinüberschreitenden. Diese im rohesten Rialtostil aufgeführten sogenannten »Banken« erhöhen den malerischen Reiz der Landschaft nicht wenig.

Indessen wir wählen für heute den Wasserweg und besteigen deshalb einen der ungemein flachen, aus wenigen Brettern zusammengefügten Kähne. An seinem Hinterteil steht in straffer Haltung der Ferge, ohne Segel und Ruder, nur mit einer Schalte oder Stange stößt er das Fahrzeug. Und mit diesem Fergendienst sind Frauen und Kinder ebenso vertraut wie die Männer. Sanft und geräuschlos gleitet der Nachen in eine fremde Welt. Wer nicht im Spreewald geboren oder nicht wenigstens jahrelang dort gelebt hat, der soll sich nicht unterwinden, ohne Führer in jenes Gewirr von Wasserfäden mit dem Fahrzeug vorzudringen: hier trennen sich die Flußarme, dort treten sie zusammen, ein Kanal durchschneidet sie, rechts und links führen Seitenarme ab, sodaß man sehr bald nicht mehr weiß, woher und wohin. Und dazu kommt, daß das Uferbild fast durchgängig dasselbe bleibt: stets die zwölf und mehr Meter hohen, kerzengerade aufragenden Erlen als Ufersäumung und Weiden zur Uferbefestigung; sicherlich kein Mittel, um das Zurechtfinden zu erleichtern! Manche Kanäle sind nach Art der »Poetengänge« in französischen Gartenanlagen vollständig mit Laubwerk überdacht.

Unser Kahn durchschneidet beim weiteren Vordringen in diesen Flußarmen eine üppige Teichflora von gelben und weißen Wasserrosen, deren umfangreiche schwimmende Blätter und Blüten durch die leichten Wellen unsers Fahrzeugs aus der trägen Ruhe ein wenig aufgerüttelt werden, ferner von Wasserliesch, Speerkraut, Igelkolbe, Froschlöffel, Fieberklee und Kalmus, und über dem schwimmenden Teppich gaukeln Tausende metallglänzender Libellen. Fast alle zehn Minuten dürfen wir das Auftauchen eines neuen Bauernhofes hinter dem Erlengebüsch erwarten; er liegt getrennt von anderen, inmitten des Grundstücks; das Haus ist ein einfacher Blockhausbau von quadratischer Form; aus Schrotholz sind die Wände geschichtet, und darüber lagert das dicke Schilf- oder Strohdach. An der Seite des Wohnhauses liegen der Backofen aus Lehm und die Ställe. So mögen die Wendenniederlassungen schon zur Zeit der ersten Besiedelung vor tausend und mehr Jahren ausgesehen haben. Das Ufer zeigt in der Nähe solcher Höfe kleine Einschnitte auf, die als Häfen dienen; hier sind die Kähne festgekoppelt; über das Wasser führt eine jener oben beschriebenen »Banken«. Nahe bei jedem Hause bemerken wir ferner den Fischkasten für Hechte und Aale, die sich sowohl durch besondere Größe als auch durch Schmackhaftigkeit auszeichnen. Unter den früher in großen Mengen vorhandenen Krebsen hat die schreckliche Krebspest gewaltig aufgeräumt; der Versuch, neue Kulturen des schmackhaften Schalentieres anzulegen, ist bisher leider erfolglos geblieben. Das Blöken der Kühe, die mit Grasladung anlegenden Kähne und die zuckerhutförmigen Heuschober belehren uns, daß der Spreewäldler die Viehzucht, besonders die Butterbereitung, zu seinen Hauptbeschäftigungen zählt und daß sie ihm neben Gemüsebau und Fischerei den Lebensunterhalt bietet.

Nach etwa dreistündiger Fahrt haben wir das Riesendorf Burg durchquert und gleiten jetzt zwischen ausgedehnten Wiesenflächen dahin. Nach einer weiteren halben Stunde langen wir im freundlichen Leipe an, einem ansehnlichen Inseldorf, zwischen Bäume und Büsche gebettet, und von herrlichstem Garten- und Gemüseland umsäumt. Nachdem wir unserem Fährmann eine längere Erholungspause gegönnt und uns selbst in dem unmittelbar am Landungsplatz gelegenen Gasthaus gestärkt haben, setzen wir unsere romantische Fahrt fort und biegen kurz hinter Leipe in das breite Bett des Prinz-Wilhelm-Fließes ein, der Hauptwasserstraße zwischen Burg und Lübbenau, die wir nun auf längere Zeit verfolgen. Noch ist uns aber das lieblichste Bild des Spreewaldes vorbehalten – das wundervolle Lehde. Um es zu sehen, biegen wir im scharfen Winkel von dem Prinz-Wilhelm-Fließ ab und fahren die Lehdesche Grobla etwa einen Kilometer aufwärts. Bald taucht eines nach dem andern der uralten Blockhäuser des merkwürdigen Inseldorfes auf. Zwischen mächtigen Erlenbäumen schauen sie unter ihrer dicken, vielfach grün bemoosten Schilfkapuze hervor. Die Kreuzung der Giebelstangen ist das alte slawische Bannzeichen. Hinter den winzigen Fenstern glänzen saubere weiße Gardinen. Fast jedes Gehöft bildet eine Insel für sich, die mit festem Pfahlwerk umgürtet ist und nur an den Landungsplätzen flach abgeböscht ist, damit man den Nachen aufs Trockene ziehen kann. Hier ist der Kahn das einzige Verkehrsmittel, er trägt den Nachbar zum Nachbar, die Kinder zur Schule, den Arzt zum Kranken, den Geistlichen zu denen, die nach innerer Labung verlangen, die muntere Schar der Jungburschen und Mädchen zum Hochzeitsfeste, den Sarg zur letzten Ruh. Der Postbote in seinem Kahn muß hier einen ganz eigentümlichen Plan von lauter Flußarmen, Inseln und Einzelgehöften im Kopfe haben. Auf Kähnen bringt man die breitgestirnten Kühe zur Inselweide, das Heu zum Speicher, die Früchte des Garten- und Feldbaues zum Markte. »Klein-Venedig« haben die Touristen und Maler das idyllische Lagunendorf mit vollem Recht genannt. In der Tat, ein Klein-Venedig mitten in der sandigen Mark! Von Lehde gelangen wir in einer knappen halben Stunde nach dem Städtchen Lübbenau, dem Endziel unserer Fahrt.

Lübbenau, Lehde und Leipe sind die Hauptorte für die Spreewälder Gemüseerzeugung. Der Boden dieser Orte ist durch die Spatenbearbeitung etwas erhöht und erfreut sich bei dem Reichtum der Wäldler an Rindvieh einer vorzüglichen Düngung; kein Wunder also, daß die Meerrettich-, Zwiebel-, Gurken-, Kürbis- und Mohrrübenbeete besonders üppig stehen. Wie bedeutend der Umsatz in diesen Artikeln auf dem Lübbenauer Markte ist, geht daraus hervor, daß aus den Gemüsedistrikten des Oberspreewaldes jährlich durchschnittlich 200 000 Schock, das sind zwölf Millionen Gurken – der Gedanke macht den Magen schaudern –, ferner 19 000 Zentner Meerrettich, 18 000 Zentner Zwiebeln, 24 000 Zentner Mohr- und Futterrüben in alle Welt gehen. Ein gleiches Quantum dürfte aber schon in der näheren Umgebung verbraucht werden.

Lübbenau, dieses Gurkenparadies, ist infolge seiner Lage an der Berlin-Görlitzer und Lübbenau-Kamenzer Eisenbahn gleichzeitig das Haupteingangstor für die Spreewaldbesucher; ein Ausstrahlungspunkt deutschen Kulturlebens war es auch schon vordem, sein stattliches Schloß sah seit alters deutsche Rittergeschlechter in seinen Mauern, die im Sinne des Deutschtums auf das unter ihrem Schutz sich entwickelnde Örtchen einwirkten. Zwar besaß Lübbenau noch bis zum Jahre 1867 wendischen Gottesdienst, an dem auch die eingepfarrten Dörfer Leipe, Lehde, Böblitz u. a. teilnahmen. Als aber im genannten Jahre der ehrwürdige Oberpfarrer Stempel, ein eifriger Wende, zu seinen Vätern versammelt wurde, ein Mann, der sich – durch Übertragung der Fabeln des Phädrus ins Wendische – auch literarisch um seine Muttersprache verdient gemacht, hielt es schwer, einen Nachfolger zu finden, dem beide Sprachen geläufig waren. Und als die Behörde den eingepfarrten Dörfern eine Erklärung abforderte, ob sie in Zukunft den Gottesdienst zweisprachig wünschten, meldeten sich – drei alte Leute, die, als sie die geringe Neigung ihrer Landsleute für Predigt in der Muttersprache erkannten, ebenfalls zurücktraten. Mit der deutschen Predigt zog auch der deutsche Religionsunterricht in Leipe, Lehde und Böblitz ein, und in Kürze wird ein Geschlecht heranwachsen, das dem Wendischen als einer fremden Sprache gegenübersteht.

Quellen: Th. Fontane, Wanderungen durch die Mark Brandenburg. IV. Bd. P. Fahlisch, Der Spreewald und seine Bewohner in »Die Provinz Brandenburg in Wort und Bild«. 2. Aufl. Julius Klinkhardt, Leipzig und Berlin 1909. Wilhelm Braunsdorf, Spreewaldfahrten. A. Gönnel, Vetschau 1901. Fedor von Zobeltitz, Berlin und die Mark Brandenburg. Monographien zur Erdkunde. Velhagen und Klasing, Bielefeld und Leipzig 1902.