|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Bischof Ottmar reißt das Fenster in der Turmkammer auf. Frische Luft gibt es zwar keine, aber wenigstens Luft, wenn sie auch schwül ist.

Bischof Ottmar reißt das Fenster in der Turmkammer auf. Frische Luft gibt es zwar keine, aber wenigstens Luft, wenn sie auch schwül ist.

Schwül? sie ist heiß wie die eines Backofens.

Sie strömt nicht zu ihm herein. Er merkt sie erst, als er den Kopf hinausreckt und die Stirn gegen sie stößt. Denn sie scheint draußen zu stehen gleich einer unbeweglichen Sache.

Von den vielen glühenden Tagen ist dieser der glühendste.

Auch das Auge hat keine Freude am Sonnenlichte.

Blendend genug ist es, aber matt, fast farblos, bläulich weiß und einförmig stillstehend wie die Luft. Drüben über dem Kamme des Waldberges stehen ein paar rötliche Wolkenblasen. Sie sehen aus, als wären sie mit Wüstenhitze gefüllt, und bereit zu platzen, um diese Hitze dann über den Abhang ins Tal zu ergießen; eher das, als daß sie ein kühlendes Gewitter verhießen.

Wochenlang hat man Tag um Tag solche Wolken am Himmel aufsteigen sehen.

Verdrießlich schlägt Ottmar das Fenster zu.

Dann lieber die eingeschlossene, modrige Luft der Kammer und das gedämpfte grünliche Licht der Scheibchen.

Mit Ausnahme des kurzen Mittagsmahles hat Ottmar den ganzen Tag in seiner Kammer zugebracht. Er wünscht nicht Renata allein zu treffen, denn er will nicht in sie dringen oder auch nur den Schein davon erwecken.

Wenn er sich aber in seiner Stube eingeschlossen hat, dann geschah es nicht, um Ruhe zu finden. Er hat nicht erwartet, dort welche zu finden, und es ist auch keine da, wie still es auch ringsum ist.

Das unablässig quälende Bewußtsein, daß er, solchermaßen eingemauert, einen Tag von den wenigen verliert, die er sich hier auf Burg Langenstein gönnen kann, noch dazu einen von den wenigeren, da sein Famulus abwesend ist, wirkt wie ein steter Störenfried. Mehr als einmal hat er schon die Hand auf den Türgriff gelegt, um hinunterzugehen, wo die Möglichkeit ist, Renata zu treffen, und mit einem Seufzer hat er die Hand wieder zurückgezogen.

Um über diesen unerträglichen Zustand hinwegzukommen, hat er sich kopfüber in eine Arbeit gestürzt.

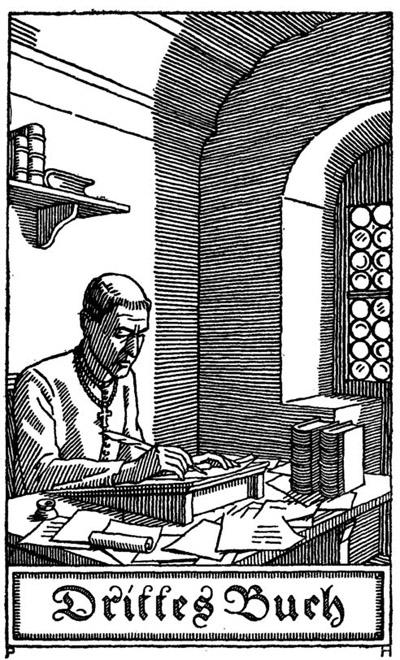

Der Tisch bezeugt, daß er wenigstens seine Zeit nicht verloren hat. Die Platte verschwindet fast unter Papierblättern und Pergamentstücken von allerlei Größe und Form, alle beschrieben – hier eine ganze Seite, da eine halbe, dort nur ein paar Zeilen – oft schräg hingekratzt, wie das Blatt gerade lag, – überall dieselben furchtbaren Schriftzüge, die er morgen kaum selber wird lesen können, und die gewiß kein fremdes Auge deuten kann – das Vincentius' ausgenommen.

Aber kann er Vincentius das zu lesen geben, was er da geschrieben hat?

Er läßt das Heft, in dem er liest, sinken, als er diese Frage an sich selbst stellt, und schüttelt den Kopf mit einem bissigen Lächeln. Lieber selbst die langweilige Arbeit der Reinschrift auf sich nehmen ... Es sei denn – – das Lächeln wird alles andere denn bissig: – Renata war in alten Tagen, die die jungen Tage waren, sehr gewandt, seine Krähenfüße zu deuten. Sie sind freilich seitdem noch ärger geworden – aber, wenn er sie erst genau durchginge, die Buchstaben hier und da etwas deutlicher nachschriebe ...?

Auch das würde dann eine kleine gemeinsame Arbeit werden, die Renata und ihn verbände.

Mit welchem Eifer und Verständnis würde ihr hoher Geist nicht seinem Ideenflüge folgen! Welche Weihe, wie durch die Hand Unserer lieben Frau, würde nicht seine Arbeit durch diese Gemeinschaft empfahn! Welch taufrischer Glanz würde diese Gedanken umleuchten, wenn er sich vorstellt, daß er sie vor allem für ihren Blick niederschreibe ...

Er vertieft sich wieder ins Lesen.

Es ist jenes Heft, das man in Telheim bei dem alten wandernden Sänger fand: – ein Auszug aus den predigten Meister Eckeharts.

Zuerst hatte Renata wie von ohngefähr diesen Namen genannt, der ihm schon wegen seines Ordens teuer und ehrwürdig ist. Dann fiel ihm diese Schrift des Meisters in die Hand. Endlich hat er gestern selber Renata gegenüber sich auf Eckehart berufen, als ein Beispiel freien und tiefen Denkens innerhalb der Kirche.

Dadurch war ein alter Plan bei ihm wieder lebendig geworden.

In jungen Tagen, als sein Ehrgeiz mehr auf wissenschaftlichen Ruhm denn auf kirchliche Hoheit und Macht gerichtet war, hatte er des öfteren daran gedacht, eine Verteidigung des berühmten, aber scharf angegriffenen Meisters zu verfassen. Es war seine Absicht gewesen, diese Verteidigungsschrift gegen die Hauptleuchte des gegnerischen Ordens, William von Occam, zu richten, den einzigen glänzenden Namen, der sich unter den Unterschriften auf dem Anklagedokumente gegen Eckehart befand.

Oft hatte er damals mit zierlich gemalten Schnörkelzügen von verschiedener Größe einen Entwurf des Titelblattes geschrieben und sich dessen Wirkung sowohl auf die Meinungsgenossen wie auf die Gegner vorzustellen versucht; bis dasselbe, nachdem es verschiedene Wandlungen durchgemacht hatte, sich in der knappen Form festlegte:

Defensio Eckehardii Doctorem Invincibilem Vincens ›Te defendo calamo‹ Verteidigung Eckeharts den unüberwindlichen Doktor überwindend ›Ich verteidige dich mir der Feder‹.

Mit welchem Stolz hatte er sich damals dieses Doppelstachels gefreut: die anzügliche Hindeutung auf den eitlen Ehrennamen, den Occams Ordensbrüder und sonstige Anhänger ihm beigelegt hatten; wie nicht weniger auf die etwas prahlerischen Worte, womit er den Schutz des Kaisers dem Papste gegenüber angerufen hatte: – ›Tu me defendas gladio, ego te defendo calamo‹. Verteidige du mich mit dem Schwert, ich verteidige dich mit der Feder.

Weiter als zu diesem vielversprechenden Titelblatt und zur Niederschrift einzelner Gesichtspunkte und ein paar leitender Gedanken war diese Streitschrift nie gediehen. Das Emporklettern jener goldenen Leiter, die eher die kirchliche Sankt Peters als die himmlische des Erzvaters Jakob war, hatte den Verfasser gar zu sehr in Anspruch genommen, um ihm Zeit für solche Allotria zu gewahren, die noch dazu, von den bald erklommenen Sprossen aus betrachtet, keineswegs zu empfehlen waren. Die Schrift blieb wie so vieles andere ein Jugendtraum – aber nicht der Jakobs!

Ein Schmerz war es ihm schon damals – und ist es noch jetzt –, daß dieser Gegner längst gestorben war. Er hatte jedoch gelehrte Anhänger genug hinterlassen, die seine Sache verteidigen würden. Daß freilich Occam ebensowohl wie Eckehart verketzert war, gereichte Ottmar nur zu geringem Troste. Denn einmal hatte der dreiste Franziskaner mehr durch seine antipäpstliche Politik als durch seine Theologie die Bulle auf sich gezogen; und dann betraf die Verdammung von Occams theoretischen Sätzen viel mehr seine Philosophie als seinen Glauben, so daß er weniger ketzerisch belastet war als der Dominikaner-Meister. O nein, an Occams Glauben war nichts auszusetzen; die Sache fiel ihm leicht genug. Hatte er doch die Theorie der beiden Taschen erfunden! In der einen barg sich die Wissenschaft, in der anderen der Glaube. Weit entfernt davon, wählerisch zu sein, schien er vielmehr zu rufen: ›Nur immer her mit Euren Glaubensforderungen – je mehr und je toller, um so besser! 's ist Raum genug dafür in meiner rechten Tasche, und meine linke weiß nichts davon.‹

Ist es nun, daß Ottmar, auf dessen Schultern die bischöfliche Würde mit ihren Zukunftsaussichten etwas schwer zu lasten anfing, sich hier auf Burg Langenstein wieder jung fühlt – ist das der Grund, warum dieser Jugendplan heute so fruchtbaren Boden findet? Jedenfalls: kampffröhlich und fehdebereit, wie es die Jugend ist, zittert sein ganzes Wesen beim Klange dieser Heroldstrompete, die zum geistigen Turniere ruft: – ›wir wollen doch sehen, ob es uns nicht gelingt, mit der Federlanze diesen ›Unüberwindlichen‹ von seinem hohen Pferde zu stoßen!‹

Und wenn auch die Verteidigung das Ursprüngliche war, so ist es jetzt der Angriff, der ihn am stärksten reizt. Ist ihm doch Occams »nominalistische« Philosophie gleich der Pest verhaßt. Dies sinnliche haften an den Einzeldingen, diese Verleugnung der Realität der Begriffe, der Ideen und der Urbilder, denen sie, anstatt solche göttliche Wesen in einem Himmelspalaste wohnen zu lassen, eine dürftige Heimstätte unter der menschlichen Hirnschale anweist – welcher Greuel des Ärgernisses! Etwas Neues ist sie ja nicht, nicht einmal dessen kann sie sich rühmen! Daß sie aber jetzt dreister denn je den Kopf erhebt, ist ein beunruhigendes Zeichen der Zeit. In diesem welterfahrenen Engländer mit seinen beiden Taschen – in der einen gedankenloser Glauben, in der anderen ideenlose Wissenschaft, sorgfältig getrennt und leicht mitzunehmen – in ihm sieht er so recht das Gegenbild des deutschen Genius, der in dem großen Mystiker so tief gedacht, geschaut und gefühlt hat: einen ebenso klugen wie flachstirnigen Geist, der an allem rüttelt, was ihm selber teuer und heilig ist – seinem innersten Menschen vielleicht heiliger als manche doctrina sancta, in welcher er, von Amtes wegen, mit Occam übereinstimmt.

So ist es denn kein Wunder, daß im ersten gärenden Aufbrausen Thesen und Antithesen, argumenta ad hominem und »ad rem, reductiones in absurdum, Paradoxen, Invektiven und Sarkasmen in wahren Tintenschauern sich über jedes erreichbare Stück Papier oder Pergament ergießen, bis zuletzt selbst die so sorgfältig gepflegten adligen Finger Zeugnis von der Gewaltsamkeit dieser schriftstellerischen Tätigkeit ablegen.

Der Schreibeifer hat sich jetzt vorläufig ausgerast. Er ist durch Lesen und grübelndes Nachdenken auf eine Weile verdrängt worden.

Ottmar läßt das Heft sinken, runzelt die Stirn, nimmt das Heft wieder auf, blättert zurück, liest nach, läßt es nochmals sinken, schüttelt den Kopf und seufzt – tief, fast aufstöhnend.

Bei diesem Lesen ist es ihm gar sonderbar ergangen.

Er kannte Eckehart hauptsächlich aus seinen lateinischen Schriften. Das Studium der freieren und individuelleren, in deutscher Sprache verfaßten Werke war ziemlich bald durch dringlichere Arbeiten unterbrochen worden. Als er sich nun in diesen kleinen Auszug vertieft, der vielleicht nicht ohne Absicht das Kühnste und Tiefsinnigste auf kleinem Raume zusammendrängt, findet er vieles, das ihn – abstößt? – o nein, im Gegenteil es lockt – aber wie das Verbotene lockt. Vieles findet er, das, je näher er es in der Absicht betrachtet, auf dem kirchlichen Turnierplatz für dessen Rechtgläubigkeit eine Lanze zu brechen, ihm immer schwieriger zu erklären erscheint – wenigstens es Anderen so zu erklären, daß sie es als unketzerisch verstehen.

Nicht allein ein Satz wie dieser: ›Gott ist nicht gut, ich bin gut,‹ der den guten Vincentius so erschreckte. Daß das Moralische nur auf irdischem Gebiete Geltung habe, daß Gott über Unterschiede wie ›gut‹ und ›böse‹ erhaben sei, das sind Gedanken, die einem geschulten Verstande, wie dem seinigen, geläufig genug sind. Allein es gibt andere Stellen, die schwierig sind, sehr schwierig, so daß es sogar gefährlich sein dürfte, sie anzuführen.

Nicht gefährlich für ihn selber – daran denkt er im Augenblicke nicht. Gefährlich aber insofern, als er dadurch leicht dem Meister mehr Schaden als Nutzen bringen könnte.

Dies alles ist nicht nur sehr sonderbar; es ist namentlich in hohem Grade beunruhigend.

Daß der Ordensprovinzial der Dominikaner und der Lehrer der Dogmatik an der Hochschule zu Köln kein Ketzer war, was auch ein welscher Papst aus seinem französischen Gefängnis in Avignon dekretiert haben mochte, das war von je ein Ordensdogma für Ottmar gewesen.

Aber woher kam denn die Schwierigkeit?

Ist es etwa diese Gluthitze, diese ewig drückende Luft, die seinen Verstand betäubt, seine Gedankenkraft lähmt und seinen Geist derart herabstimmt, daß er geradezu darob erschrickt? Denn wie er nun so vornübergebeugt dasitzt, den Kopf in die rechte Hand gestützt, das Heft in der linken herabhängend gleich einem Blatte, das von seinem Zweige fallen will, da ertappt er sich dabei, die Frage an sich selbst zu stellen: hat dieser Occam zu guter Letzt dennoch recht? Muß man sich wirklich darauf beschränken, zu glauben, nicht nur ohne zu verstehen, sondern ohne auch nur den Wunsch des Verstehens zu hegen, ohne danach zu streben, seinen Glauben mit seinem übrigen Geistesinhalt zusammenzureimen?

Mein Gott – ist es so weit gekommen?

Unmutig springt er auf und wirft das Heft auf den Tisch zwischen die Papiere.

Ja, es ist dies verzweifelnde Wetter, Tag für Tag, aber heute schlimmer denn je. Irdische Lebensgeister können auf die Dauer diesen Druck nicht ohne Erschlaffung ertragen. Und dazu das Gefängnisleben, dem er sich heute verschrieben hat! Nein, es ist nicht länger auszuhalten!

Unmöglich, durch das Fenster die Luft von draußen hereinzulassen. Aber die Tür zur Wendeltreppe? Sperrangelweit auf damit! Das gibt doch jedenfalls freieren Raum.

Sogar ein wenig Kühle dringt aus dem fensterlosen Raum zwischen klafterdicken Mauern herein.

Auch Laute – durch den Widerhall seltsam vermummt. Jedenfalls brechen sie diese einschläfernde Stille. Schritte ... eine rufende Stimme ... Klirren von Schüsseln – Beweise, daß sich dort unten Leben rührt.

Töne. Jemand vom Gesinde singt.

Das Zwitschern eines Vögleins wäre lieblicher und erfrischender; aber eine Küchenmagd, die den Kehrreim eines Liedes trällert, ist besser denn nichts gegen die Stimmung, in der er sich befindet.

Und jetzt ein Stimmenpaar: Frauen im Gespräch.

Er tritt auf die Wendeltreppe hinaus, lehnt sich an den Pfeiler – er ist so angenehm kühl – und lauscht. Gertrud von Laufen und Renata.

Wegen des Lauschens braucht er sich keine Vorwürfe zu machen; die Worte ertrinken im Widerhall. Aber der Klang der Stimmen, wiewohl verhüllt und übertrieben, ist erkennbar genug.

Sein Herz fängt an zu pochen. Bald klopft es so heftig, wie noch nie während dieses Aufenthaltes auf Burg Langenstein.

Und das tut gut. Es ist eine wahre Wohltat, das Blut pulsieren zu fühlen, anstatt zu merken, wie das Bleigewicht der Gedanken immer tiefer und tiefer in eine Leere von Zweifel und geistiger Ohnmacht sinkt.

Eine Tür unten schließt sich hinter dem Stimmenpaar.

Ottmars Unruhe wird dadurch nicht gedämpft. Sie wird zur Bewegung und zur Unternehmungslust.

Es ist freilich ein Wetter, in dem keine Schnecke aus ihrem Hause kriecht, geschweige denn, daß ein Menschenkind aus freien Stücken die steinerne Schale verlassen sollte, die das Ärgste der Nachmittagshitze fernhält, warum also nicht gerade jetzt ausgehen? Vado quia absurdum! Ich gehe, weil es absurd ist. (Travestie des Tertullianischen Wortes: ich glaube, weil es absurd ist.) Nur nicht sich im durchglühten Waldschatten umhertreiben – das hieße sich den plagenden Grübeleien erst recht ausliefern!

Etwas unternehmen.

Ja – aber was?

Nun, ist nicht gerade heut früh die Regensburger Mission unten in der Stadt angekommen? Man könnte ja hinunter in das Elisabethinerinnenhaus gehen und hören, was der Einem wenig zusagende, aber erfahrene Franziskanermönch Bruder Martin von den dortigen Zuständen hält, um sich mit ihm über die notwendigen Schritte zu beraten? Den Burgfels hinunter und herauf an diesem ausgesuchten Tage zu dieser ebenso ausgesuchten Stunde, wo die Nachmittagssonne sein Gestein bis zur Ofenglut erhitzt hat – allerdings ein verwegener, ja fast wahnwitziger Einfall. Eben deshalb ein annehmbarer. Um so mehr, als dadurch etwas ausgerichtet wird.

Außerdem hat er diesen Pfad nicht betreten, seitdem sein Fuß jugendleicht bergab, bergan sprang, wenn es galt, Renata irgendeine Sache zu verschaffen, die in dem Kramladen dort unten zu haben war und die sie gerade brauchte. Eine unwiderstehliche Sehnsucht ergreift ihn, die verkrüppelte Birke wiederzusehen, die über den Fluß hinaushängt; nochmals auf der wie eine Ruhebank geformten Wurzel der alten Kiefer zu sitzen, wo er an dem Tage saß, da sie sich beim Himbeerpflücken gezankt hatten und sie im Zorne weglief; noch einmal wieder unten auf der Brücke zu stehen und zur lieben alten Burg emporzublicken.

›Ich werde in Schweiß gebadet zurückkehren, aber lieber das, als hier zu sitzen und inwendig zu kochen.‹

Und da er allzeit ein Mann gewesen ist, der, wenn sich seiner ein Einfall bemächtigt, sofort zu dessen Ausführung schreitet, so vergehen nur auch wenige Minuten und er befindet sich außerhalb der Burgmauer unterwegs nach der Stadt.