|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

(Nach Berichten aus der Biedermeierzeit)

Die Bordelldirnen standen des Morgens erst gegen 9 Uhr auf, reinigten sich oberflächlich und begaben sich dann in das Versammlungszimmer zum gemeinschaftlichen Frühstück, das gewöhnlich in Kaffee bestand. War dieses eingenommen, so begann die große Toilette in eben demselben Zimmer. Die Mädchen setzten sich hierbei ohne weiteres mit halbentblößten Körpern an die Fenster und gaben sich den Blicken der Vorübergehenden schamlos preis. Nicht wenige Schuljungen schlichen daher auch gerade in den Morgenstunden an den Fenstern der Königsmauer entlang um ihre Neugierde zu befriedigen. In jedem Bordelle war eine Frisiermamsell (gewöhnlich eine ausgeschiedene Dirne) angestellt, die jeder Dirne Tag für Tag teils mit dem eigenen, teils mit falschem Haare eine turmhohe mit Blumen und grobem Schmuck bekleidete Frisur auf dem Kopfe bildete. Durch diese vielfache Kasteiung der Haare, durch das fortwährende Binden und Brennen bildeten sich kahle Stellen auf den Köpfen der Lohndirnen.

D. Chodowiecki: Aus dem Lebenslauf einer Lüderlichen.

War die Toilette beendigt, so wurde die bis zur Mittagsmahlzeit noch vorhandene Zeit gewöhnlich mit geringen Handarbeiten oder dem Lesen schlechter Romane verbracht. Die Bordelldirnen verrichteten niemals häusliche Dienstleistungen, sondern überließen sie dem in den Bordellen gewöhnlich zahlreichen vorhandenen Gesinde, und in der Befreiung von diesen Arbeiten fanden sie sogar einen gewissen Stolz.

Die Mittagsmahlzeit wurde wieder in Gemeinschaft mit der Kupplerin in dem großen Versammlungszimmer des Bordells eingenommen. Fleischspeisen bildeten jedesmal einen Hauptbestandteil des Mittags. Die Zeit bis zum Abend wurde durch Schlafen, Müssiggang und Kartenlegen verbracht. Mit dem Anbruch der Dunkelheit fingen die Besucher der Bordelle an, sich einzufinden. Einzelne kamen auch schon ab und zu während der Tagesstunden, und namentlich die Geliebten der Bordelldirnen fanden sich schon vormittags ein, weil sie dann am ungestörtesten bei den Mädchen verweilen konnten.

Mit dem Beginn der Abendstunden trat auch in jedem Bordelle ein förmlich geregelter Nachtdienst ins Leben. Obwohl es nämlich gesetzlich strenge verboten war, vorübergehende Männer durch Zeichen und Winke in die Bordelle hineinzulocken oder einzelne Dirnen vor den Bordellen zur Schau zu stellen, so kehrte sich doch niemand an diese Vorschrift. So lange es nur das Tageslicht erlaubte, wurden die Vorübergehenden von den Lohndirnen aus den Fenstern angerufen, und während des größten Teils des Abends und der Nacht stand eine Dirne vor der Tür des Bordells Wache, um als Lockspeise zu dienen. Da dieser Wachtdienst, namentlich im Winter, sehr beschwerlich fiel, so ging alle viertel oder halbe Stunde eine Ablösung vor sich. Sobald sich ein Polizeibeamter hinter der Königsmauer blicken ließ, wurden alle diese Wachtposten sofort eingezogen; kaum hatte der Beamte aber den Rücken gedreht, so kamen sie auch wieder zum Vorschein.

Mit den Gästen stellten sich auch in den meisten Bordellen Gitarrenspieler ein, deren Geklimper den ganzen Abend hindurch währte. Zu diesem Spiele erhoben fast alle Mädchen und Gäste ihre Stimmen, so daß gewöhnlich in dem Versammlungssaal ein bedeutender Lärm herrschte, den ein einzelner schwer zu übertönen vermochte. Die Dirnen saßen entweder an den Wänden zur Schau, oder sie gingen paarweise in dem Saal umher oder sie tändelten mit den anwesenden Gästen. Grobe Unsittlichkeiten durften jedoch in dem Saale niemals vorgenommen werden; es herrschte sogar in ihnen, namentlich in den besseren Bordellen, ein gewisser anständiger Ton, insofern solcher in einem Bordelle überhaupt möglich ist. Freilich kamen auch zuweilen arge Exzesse, namentlich von solchen Leuten vor, welche in die Bordelle eindrangen, um dort Tumult zu erregen. Jeder Bordellwirt mußte daher stets ein paar handfeste Kerle zur Hand haben, um derartige unliebsame Gäste hinauszuwerfen. Einer der Bordellwirte hatte, um sich stets ein möglichst anständiges Publikum zu sichern, den Ausweg gewählt, daß jeder beim Eintritt in seine Wirtschaft ein Entree von 5 Silbergroschen entrichten mußte.

D. Chodowiecki: Der ertappte und angerempelte Liebhaber. (Um 1790)

War eine Dirne imstande gewesen, den Wunsch irgendeines Mannes rege zu machen, so zog sie sich mit ihm auf ihr Zimmer zurück. Sie erhielt zu diesem Behuf von der Wirtin, die gewöhnlich von einem hinter dem Schenktisch stehenden Polsterstuhle aus das Regiment führte, ein brennendes Licht, das aber fast jedesmal nur in einem kurzen Stückchen bestand, um die Gäste auf solche Weise gleichsam zu zwingen, ihren Besuch möglichst abzukürzen und neuen Bewerbern Platz zu machen. Diese Lichte dienten zugleich der Wirtin zur Kontrolle über die Zahl der Besuche, die ein Mädchen an einem Abende empfangen hatte, indem der Preis für die Besuche jedesmal von dem Mädchen selbst und nicht von der Wirtin in Empfang genommen wurde. Die Beträge für die verzehrten Getränke mußten aber gleich am Ladentische an die Wirtin oder die Aufwärterin entrichtet werden. Diese Beträge waren meist sehr hoch, und überstiegen den wahren Wert der gelieferten Getränke, nicht selten um das Sechsfache. Ein kleines Glas Weißbier kostete z. B. drei Silbergroschen.

D. Chodowiecki: Schlemmerei im Bordell. (Um 1807)

Der Preis für die Prostitution selbst war in den einzelnen Bordellen verschieden, aber durchweg sehr mäßig, er variierte zwischen 5 und 15 Sgr. Wollte jemand eine längere als die gewöhnliche Zeit bei einer Dirne verweilen, so mußte er einen verhältnismäßig höheren Betrag entrichten. Über Nacht durften die Bordellwirte eigentlich niemand beherbergen, aber auch diese Vorschrift wurde wenig beachtet, und es wurden, wenn einmal eine nächtliche Visitation in den Bordellen stattgefunden hatte, oft mehr als 20 Nachtgäste vorgefunden. Gewöhnlich beobachteten die Polizeibeamten die Praxis, daß sie jeden derartigen Nachtgast, der sich nicht wenigstens einigermaßen legitimieren konnte, verhafteten. Diese Strenge war erforderlich, da die Diebe, um sich vor den Verfolgungen der Polizei zu schützen, häufig den Ausweg einschlugen, daß sie Nacht für Nacht bald in diesem, bald in jenem Bordell verbrachten. Und zwar waren die Diebe, die in den Bordellen verkehrten, gewöhnlich gerade die gefährlichsten, da ein derartiger Verkehr stets sehr kostspielig und also nur solchen Verbrechern möglich war, welche eine gute Beute gemacht hatten. Dis Bordelle verschlangen deshalb auch stets einen erheblichen Teil von dem Gesamtbetrage des in Berlin und außerhalb gestohlenen Gutes, und gewöhnlich standen die Verbrecher teils mit gewissen Dirnen, teils mit den Wirten im besten Einverständnis.

Mit dem Eintritt der Mitternacht wurden die Bordelle zwar dem äußeren Anschein nach geschlossen, indem man die Haustüren verriegelte und die Fensterladen heranzog, im Innern währte aber das Treiben noch bis gegen 3 und 4 Uhr morgens fort. Um die Kommunikation nach außen bis zu dieser Zeit noch fortdauern lassen zu können, waren in den Fenstern kleine Klappen angebracht, an denen ein Mädchen als Wache ausgestellt war. Näherte sich ein Nachtschwärmer, so wurde er von ihr angerufen und zum Eintritt eingeladen; kam aber ein Unberufener, namentlich ein Betrunkener, oder witterte man die Nähe eines Polizeibeamten, so schloß sich die Klappe hermetisch fest. Wenn es dem Polizeibeamten endlich nach langem Klopfen gelang, den Eintritt zu gewinnen, so lag scheinbar alles im tiefsten Schlaf, und man war nicht wenig geneigt, ihm seine Wahrnehmung an der Klappe als eine Geistererscheinung oder einen Irrtum auszulegen.

W. Chodowiecki: Szene aus einem Bordell um 1800.

Mehr als alle Berichte aus öffentlichen Häusern und über die Zahl der in ihnen lebenden Mädchen, gaben die Lebensbeschreibungen von Dirnen Aufschluß über die Zeit, über das Dirnentum, über Charakter und Herkunft der Dirnen – überhaupt über alles, was mit dem Dirnentum zusammenhängt.

Ein Schriftsteller gab in der Mitte der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts ein ganzes Bündel von solchen Lebensbeschreibungen heraus. Einige solche, die auch in die Bordelle führen, lasse ich hier folgen. Sie sind meist von geradezu abenteuerlichem Reiz und verfolgen die Dirnen von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende.

Sidonie von der Heyde.

Sie ist die eheliche Tochter eines dänischen Kauffahrerkapitäns und noch nicht viel über dreissig Jahre alt. Ihre Mutter starb früh, und da ihr Vater, ein roher Seemann, welcher nicht viel vom Wasser herunterkam, sich so gut wie gar nicht um sie kümmerte, wuchs sie ohne alle Bildung und Erziehung auf.

Der Umgang mit dem Schiffsvolk wirkte auch nicht wohltuend auf ihre Sittlichkeit ein, und so kam es, dass sie nach mehreren Fehltritten ihrer Familie entlief und nach Hamburg ging, wohin man ihr später sehr gern die nötigen Legitimationspapiere schickte, um sie nur los zu werden.

In Hamburg trat sie, durch ihre stattliche Persönlichkeit empfohlen, in ein Bordell auf dem sogenannten Altonaer Berge, von wo aus sie bald in die als die eleganteste in Hamburg bekannte Wirtschaft von Peter A. überging.

Hier ward sie mit einem namhaften Berliner Kuppler bekannt, welcher ihr in Berlin goldene Berge versprach und sie für seine Wirtschaft hinter der Königsmauer anwarb. Er bezahlte ihre Schulden, – diese haben bekanntlich alle Bordelldirnen, welche hierdurch dem Bordellinhaber gewissermassen körperlich verpfändet werden, so lange, bis sie, von einem anderen Kuppler losgekauft, in dessen fruktuarische Possession übergehen, – und Sidonie kam nach Berlin, wo sie, infolge ihres steten Hanges zu Veränderungen, von einer Wirtschaft in die andere geschrieben ward.

Endlich ward ihr das Leben in den Bordellen zum Ekel und sie beschloss, zumal sie sich Liebhaber angeschafft hatte, mit denen sie ungeniert öffentliche Lustbarkeiten besuchen wollte, sich auf eigene Hand – als sogenannte Privatdozentin zu habilitieren.

Mehrere alte und junge Weiber hatten nämlich – bis zum 1. Januar 1846 – die polizeiliche Konzession, eine Lohndirne zu halten, oder, wie man das nannte, »eine Lampe zu setzen«, weil durch eine besonders auffallende, in der Nähe des Fensters stehende Astrallampe, neben welcher die geputzte Dirne sass, das Männerpublikum avertiert ward, was man in jenem verschwenderisch erleuchteten Raume für Geld alles haben könne.

Sidonie war also Privatdozentin und wohnte längere Zeit in der Charlottenstrasse, wo sie trotz einer monatlichen Miete von 30 Thlrn. und ebensoviel für Essen und Kaffee dennoch gute Geschäfte machte, und das von ihrer Wirtin gezahlte Lösegeld bald abtragen konnte.

Sidonie machte lukrative Geschäfte – aber auch schlechte Bekanntschaften. Schon früher hatte sie einen gefährlichen Dieb, den Kattundrucker Sp., kennen gelernt. Dieser ward von ihr jetzt förmlich unterhalten und spielte bei ihr die Rolle eines »Herausschmeissers«, d. h. er verzog sich in eine Nebenkammer, wenn Gäste kamen, um von diesen, wenn sie ohne Bezahlung abgehen wollten, gewaltsam das gewöhnliche Pretium der Unzucht zu erpressen.

Da Sp. sich hiermit nicht begnügte, sondern noch nebenbei Einbrüche verübte, wurde er eines Tages ertappt und verhaftet.

Sidonie wurde es nicht schwer, Ersatz zu finden, da sie ihre »Bräutigams« gut lohnte.

Ramberg: Galanterie im Lager 1806.

Übrigens war sie moralisch tief gesunken – denn während die meisten Dirnen sich nicht in Gegenwart eines dritten oder einer dritten prostituieren lassen, war das Sidonie ganz gleichgültig.

Am 1. Januar 1846 wurde sie als nicht in Berlin domiliziert, in ihre Heimat Hamburg ausgewiesen, da sie trotz vielfacher Bemühungen sich nicht rechtzeitig noch verheiratet hatte. Kurz voher hatte sie ein Liebhaber, mit dem sie zur Messe nach Frankfurt a. O. gefahren war, um ihre ganzen Sachen geprellt, indem er diese förmlich versetzte und sich mit dem Erlös aus dem Staube machte. Zu Fuss hatte sie sich nach Berlin zurückgebettelt.

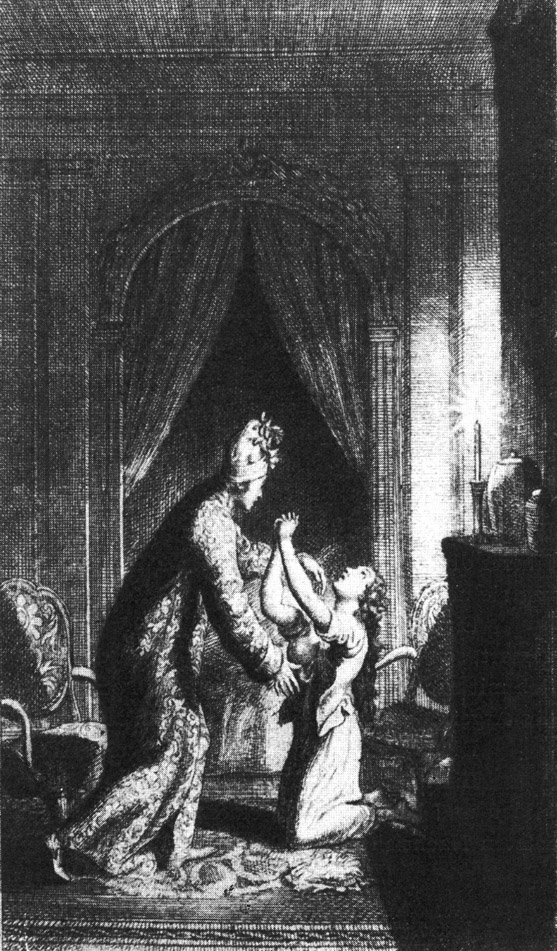

D. Chodowiecki: Bitte, bitte, nicht! (

Illustration zu einem Sittenroman des 18. Jahrhunderts.) (1796)

Seit ihrer Ausweisung hat man nichts mehr von ihr gehört, jedoch behaupten einige, sie sässe jetzt als Privatdozentin in Stettin und verdiene dort viel Geld.

Camilla, die Markgräfin.

Diese berühmte und auch außerhalb Berlins sehr bekannte Phryne ist eine geborene Hamburgerin und zurzeit 36 bis 38 Jahre alt.

Von ihrer Jugend weiss man nur soviel, daß sie vor zwölf Jahren in einem Hamburger Bordell auftauchte. Dort machte sie die Bekanntschaft eines hiesigen Spediteurs, eines Menschenverkäufers, welcher sie hierher beförderte und in das Bordell Königsmauer Trente-six brachte.

Es gab nämlich zur Zeit des Bestehens der öffentlichen Häuser eine Menge Leute, namentlich Frauen, die ein Gewerbe daraus machten, nicht bloss hier, sondern auch von und nach auswärtigen Bordellen den Umzug der Prostituierten zu bewirken und hierdurch den Besuchern jener Anstalten die nötige Abwechslung zu verschaffen.

Dies sehr lukrative Geschäft ist jetzt zum grössten Teil eingegangen, doch gibt es immer noch einige Frauenzimmer, welche, namentlich für Hamburg, in Berlin anwerben und zuweilen ganze Wagen voll feiler Geschöpfe dahin absenden.

Im Trente-six machte Camilla, durch stattliche Körperformen und ein interessantes Gesicht sich hervorhebend, gute Geschäfte, und war mehrere Jahre der Magnet jenes oftmals mit mehr als 25 Lustdirnen bevölkerten Lokals, bis sie sich endlich entschloss, sich auf eigene Hand als Privatdozentin niederzulassen.

Sie zog nach der Markgrafenstrasse, in das vor langer Zeit hierzu eingerichtete Haus, wo sie, wie alle ihre Vorgängerinnen, den Namen »die Markgräfin« führte und schweres Geld verdiente. Ihre Einrichtung war glänzend, und sie hatte sogar eine besondere Gasbeleuchtung.

Aber nach mehreren Jahren, als endlich ihre lang konservierten Reize verblühten, musste sie daran denken, ihrer bisherigen Karriere zu entsagen und für die Zukunft einen sicheren Herd zu gründen.

In jener Zeit – Herbst 1843 – passierte ihr ein in Berlin ganz gewöhnlicher Betrug. Ein paar bestrafte Subjekte, die sich für Abgesandte des Kriminalgerichts ausgaben, nahmen ihre Pretiosen in Beschlag und entfernten sich damit. Erst nach einem halben Jahr erhielt sie sie durch die Bemühungen der Polizei zurück.

Camilla, als ihre Reize verblühten, beschloss sich zu verheiraten und ehelichte einen Maler, der aber nur von ihren Ersparnissen zu leben gedachte.

Ein und ein halbes Jahr reichten die aus. Dann aber machte der Mann Schulden, prügelte seine Frau und kam auf längere Zeit in den Schuldarrest.

Da die kostbaren Möbel Camillas öfters mit versiegelt wurden, trennte sie sich von ihrem Manne und betrieb wieder das alte Gewerbe der Prostitution.

Aber sie war jetzt wenig besucht, und auf ihrem geschminkten Gesicht waren nur noch schwache Spuren ihrer einstigen Schönheit zu entdecken.

Sie geht einem trüben Schicksal entgegen.

Die Tochter eines deutschen Dichters.

Ihr Vater war einer der geistreichsten Dichter seiner Zeit, veröffentlichte markige, lebensfrische Werke von Philosophie, sprudelndem Humor und poetischer Gedankenfülle.

Die Tochter war unschön und sehr leichtsinnig. Ihre Muter war früh gestorben. Der Vater starb auch und hinterliess nichts.

Auguste mußte dienen, um zu leben. Einige Zeit sah man ihr bei Herrschaften kleiner Nachbarstädte um des Vaters willen vieles nach.

Naschhaft, träge, lügnerisch, lief sie den Männern förmlich nach, die nichts von ihr wissen wollten, da sie hässlich war. Ab und zu fanden sich aber doch Liebhaber – wenn es auch Sancho Pansas waren.

In der Heimat fand sie keinen Dienst mehr; sie wurde in Dresden Ladenjungfer in einer Konditorei wegen ihrer kuriosen Persönlichkeit und ungeheuren Suade.

Sie machte die Bekanntschaft einer ehemaligen Maitresse eines Fürsten, die in ein Berliner Bordell wollte und Auguste auch dazu überredete. Auguste wurde auch wegen ihrer Freundin mit aufgenommen. Da sie aber, kaum vier Fuss hoch, mit einem breiten Gesicht, worin sich die Spitzen der Nase und des Kinnes diamentral berührten, keinen Beifall bei Männern fand und auch von den Dirnen verspottet wurde, zog sie nach Frankfurt a. O. in ein dortiges Bordell.

Einem betrunkenen Schauspieler und Musikus hatte sie Teufel und andere Figuren an den Hut gemalt, so dass er dadurch zum Gespött der Gassenjugend geworden. Er rächte sich. Nahm sie gelegentlich mit nach Hause, machte sie total betrunken, zog sie nackt aus und warf sie so auf die Strasse. Wegen des Ärgernisses wurde sie dann aus Frankfurt ausgewiesen.

Die Freundin brachte sie noch einmal in Berliner Bordellen unter.

Ein alter Freund ihres Vaters machte den Versuch, sie zu retten; liess sie als Krankenpflegerin ausbilden und brachte sie in einem Spital hier in Berlin unter, wo sie vor acht Jahren – soweit gehen die letzten Nachrichten – als solche tätig war.

Studenten-Kläre.

Jetzt über 40 Jahre alt. Hielt es nun mit Studenten und wurde von einem Bruder Studio auf den anderen vererbt. Exzellierte in den Tanzlokalen, wo Studenten verkehrten, trank 20-30 Glas Bier in einer Stunde ohne betrunken zu werden.

D. Chodowiecki: Ein entflohenes Bordellmädchen bittet um Hilfe. (1792)

Langsam ging es mit ihr herunter. Wegen Krankheit und Skandal war sie ins Arbeitshaus gekommen, wo man ihr die Haare abschnitt.

Noch einmal fing sie einen pommerschen Grundbesitzerssohn, der sich ihretwegen ruinierte, bis er einem bösartigen Nervenfieber erlag. An seinem Todestage war sie die ausgelassenste Tanzdirne. Dann sank sie immer tiefer, kam vorübergehend ins Bordell, und ernährt sich jetzt aufs kümmerlichste als Aufwartefrau bei Prostituierten.

Minna, W–tz–k, die geschiedene Kaufmannsfrau.

Als Frau eines bankerotten Kaufmannes stand sie mit 17 Jahren allein in der Welt und wurde von der berühmten Tante S. in Leipzig in ihr feines Bordell engagiert.

Baron v. M., dem die junge, hübsche Hannoveranerin, mit veilchenblauen Augen und blondem Haar, das wie Seide glänzte, gefiel, machte sie zur Maitresse. Der Vater holte den etwas leichtsinnigen Baron nach Hause und Minna wurde nach Berlin verschachert in eine Dirnen-Konditorei.

Sie bekam Unterricht und wurde als Choristin im Sängerchor der Königstadt engagiert. Ihre Stimme gefiel.

Ein Theaterdirektor engagierte sie als erste Liebhaberin und führte sie durch die Provinzialstädte, wo sie große Triumphe feierte.

Ein wohlhabender Kaufmannssohn heiratete sie, und da niemand ihre früheren Verhältnisse kannte, war sie in St. geachtet und glücklich.

Obschon Mutter von zwei Kindern, wurde sie vom Gatten bei einer Untreue ertappt mit einem seiner Kommis. Es kam zur Ehescheidung, er behielt die Kinder und überließ sie ihrem Schicksal.

Jetzt lebt sie als Winkeldirne, 28 Jahre alt, in Berlin, leidet Mangel und wird von bitterer Reue gequält.

Dabei hat sie Beweise von großer Herzensgüte, Mitleid mit Armen, Aufopferung gegeben. Nur der Leichtsinn steckte zu tief.

Die Kutscherfrau L.... geborene H....

Zuerst ein anständiges Dienstmädchen, verlor sie einmal eine Stellung und suchte Zuflucht bei ihrer Schwester, der Witwe Ph., die Diebeshehlerin war.

Da ihre Kleider schließlich versetzt waren, fand sie erst recht keine Stellung mehr und wurde, weil sie Fleisch gestohlen hatte, zu Gefängnis verurteilt.

Nun blieb ihr nichts mehr als das Bordell, das sie aber verlassen mußte, weil sie ein Kind bekam. Das Kind starb aus Mangel an Nahrung und sie wurde Winkeldirne. Sie heiratete den Kutscher L., einen gefährlichen Dieb, von dem sie stehlen liess. L. wurde mit Wissen und Willen der Polizei von einem Vigilanten zu einem Einbruch verleitet. Die Polizei wartete in der Nähe, nahm ihn fest. Folge: langjährige Zuchthausstrafe; der Vigilant kam in zweiter Instanz vorläufig frei!!

Die Frau ließ sich scheiden, um freie Hand zu haben und lebte mit den gefährlichsten Dieben zusammen.

Die meisten Dirnen gingen also nur durch das Bordell hindurch; es war ihre Schule. Das Bordell benutzte fast immer nur die besten Jahre eines solchen Mädchens. Ja, es zog besonders gern recht frische Mädchen in seinen Bereich.

Woher sie kamen, war den Bordellinhabern gleich. So wurde unter den Bordelldirnen auch die Tochter eines schlesischen Dichters, W...., genannt, die in einem Bordell niedrigster Klasse verschollen ist. Und eine Fürstin R., die erst die Mätresse eines begüterten Mannes war, kam auch in ein Bordell.

Aber – keine von allen endete im Bordell. Suchten die Mädchen nicht selbst herauszukommen – wenn sie nicht mehr genug Zuspruch fanden, wenn sie mehr kosteten, als sie einbrachten oder wenn der Wirt nicht reichlich an ihnen verdiente, – dann mochten sie sehen, wie sie draußen fertig wurden.

Ein dritter Schriftsteller zeichnete am Ende des 18. Jahrhunderts folgende interessanten Bordelle und einige interessante Erlebnisse in ihnen:

»Zuerst will ich Sie mit einigen der verrufensten Tabagien bekannt machen. Unter den vielen anderen zeichnen sich vorzüglich aus »Der schwarze Kater« in der Linienstraße, »Die rote Plumpe«, »Die blecherne Kutte«, »Das scharfe Eck« und »Der lahme Gerber«, alle vor dem Spandauer Tore, »Der zottige Jude«, »Heil und Leger« in der Französischen Straße, »Der lahme Frosch« in der Jägerstraße, »Die Tranpule« in der Bärenstraße, »Die Talkfabrike« in der Kanonierstraße, Müller auf dem Haagischen Platze, »Die Jäschin« in der Falkoniergasse, »Der goldene Hut«, »Weiße Schwan«, »Der Anker« und »Haniken« auf dem Weidendamm, »Laborius« und »Brautchen« in der Friedrich- und Jägerstraße, »Paul« in der Schornsteinfegergasse usw.

»Se globen wol ick wäre so Eene? – na un wenn ick so eene wäre, wat geben Se denn?« (Galanter Biedermeierweitz.)

Zuerst ein paar von den schmutzigsten dieser Art. –

Der zottige Jude steht unter diesen obenan. – Stellen Sie sich ein enges, übelriechendes Loch vor, dem alle Augenblicke der Einsturz droht, und das mit einigen Farben zur Parade auf das widerlichste beklext ist.

Gegen 8 Uhr kam der Chor der Musikanten in einem elenden Marsche in die Stube marschiert, als das Ganze in allen seinen einzelnen Theilen ist. – Hinten drein der Wirt mit seiner Trauten; – dann die Mädchen, jede an den Armen eines zu dieser Feyerlichkeit gedungenen Galans. –Soldaten, Schuster, Schneider und eines Päkeljudens.

Es wurde dreymal in der Stube auf diese Art der Zug herumgeführt, wobey die Mädchen im Vorbeygehen jedem Gaste einen kleinen Blumenstrauß verehrten. Es versteht sich, daß man ihnen ein klein Geschenk dafür machte, welches der Wirth in einer ganz niedlichen Kaffeetasse einsammelte.

Als die Betteley geendigt war, eröffnete der Wirt mit seinem Weibe den Ball, und nachdem er mit allen Mädchen herumgetanzt hatte, tanzten die Chapeaus mit den Mädchen.

Die Talkfabrike, – ebenso ein abenteuerliches Nest. Ich erwähne dieser im höchsten Grade elenden Tabagie lediglich eines Vorfalles wegen, den ich hier – denn auch hier wollte meine Neugier befriedigt werden – erlebte.

In Gesellschaft einiger Freunde kam ich verkleidet ohngefähr um zehn Uhr in die Talkfabrike. Wie erstaunte ich über den frechen, halbnackigten Anzug dieser Menschen, die in den ärgerlichsten Posituren hier hartherzigen Aufwärter zu viehischen Galanterien aufmunterten! In dem Gewühle dieser Hyänen bemerkte ich ein Mädchen, ohngefähr von 16-17 Jahren, die – für den Ort, in dem sie war, noch immer sittsam gekleidet war, vorzügliche Reize hatte; aber mit einer Miene voll Tiefsinn und Schwermuth – abgesondert von der ganzen Gesellschaft einsam in einem Winkelchen saß, und – wenn sie es anders ohne durch die Gegenwart ihrer Wirthin daran gehindert zu werden, tun konnte, – jedem frechen Wollüstling seine Charlatanerieen mit der entschlossensten Standhaftigkeit verwies.

Ein solcher Anblick mußte mich hier um so mehr befremden, je frecher die übrigen Schwestern waren.

Ich suchte mich unvermerkt zu ihr zu schleichen – und glauben Sie wohl, Freund, eine Thräne zitterte in ihrem Auge, die sie so geschwind als möglich zu verbergen suchte, als ich sie um die Ursache ihrer Melancholie fragte?

»Ich bin schläfrig«, sagte sie, und zwang sich, eine heitere Miene anzunehmen, die aber, ohngeachtet ihres Zwanges, noch so einen dichten Schleier von Schmerz und Traurigkeit hatte, daß ich es deutlich genug sehen konnte, wie stark ihr Herz leide. Ich faßte sie bei der Hand und bat sie, mir ihren Kummer zu entdecken. – Sie zitterte an allen Gliedern. – »Ach, mein Herr, lassen Sie mich.« – Sie sprach dies mit einem solchen Tone, der klar zeigte, wie stark sie sich fürchte, ich möchte meine Lüsternheit zu weit treiben.

Das Mädchen machte einen gewaltigen Eindruck auf mich. Ich fragte die Wirthin, wie lange sie das Mädchen bey sich habe.

»Vierzehn Tage, mein Herr. Ich habe sie aus »Dem scharfen Eck« ausgelöst, wo sie sechs Wochen war, und 30 Thaler Schulden machte.«

»Woher ist sie?«

»Aus Königsberg.«

»Wie kommt es aber, daß das Mädchen so still und schüchtern tut?«

»Was? War sie es auch gegen Sie?« »He, Luise, du Betze du, mußt du mir die Gäste vertreiben? Ich werde dich nach Karlanshof setzen lassen. Du stiehlst mir nur mein Brod.«

Die Furie vom Weibe war im Begriff, ihre Ermahnung mit ein paar tüchtigen Maulschellen zu beschließen, wenn ich sie nicht zurückgehalten hätte.

Wie mich das Mädchen dauerte, da ich die grausame Begegnung sah! Ich besänftigte die Wirthin und begehrte eine Stube, wo ich mit Luischen allein sprechen könnte.

Die Wirtin machte einen Knix, gab Luischen ihren Schlüssel, und diese führte mich in ihr Zimmer. Zwei von meinen Freunden mußten mich begleiten.

Ich war wirklich sehr begierig, die Ursache zu erfahren, warum das Mädchen so niedergeschlagen war. Endlich erzählte sie uns ihre Geschichte.

Hosemann: Im Heim der Gefälligen. (1843)

»Ich bin aus Königsberg gebürtig. Schon in meiner frühesten Jugend hatte ich eine starke Neigung Berlin zu sehen. Vor vier Monaten ward ich von einer Dame, die sich für ein Fräulein von – – ausgab, und eben durch Königsberg nach Berlin reiste, befragt, ob ich Lust hätte als Kammerjungfer mitzugehen. Meine Eltern würden nicht darein willigen, das wußte ich; ich entschloß mich also, ohne ihr Wissen mit der Dame wegzureisen. Sie hatte noch vier Mädchen, teils aus Königsberg selbst, teils aus der Nähe herum, die alle in ihren Diensten standen. Wir kamen endlich an. Da sie wegen ihrer Heirat hierher gereist war, und wie sie sagte, noch keine ordentliche Gelegenheit hatte, uns bei sich einzulogieren, so verteilte sie uns jede in eine besondere Miethe. Ich ward in »Das scharfe Eck« von ihr gebracht. Man sagte mir, daß die Mädchen, die ich sähe, ebenfalls von andern Herrschaften auf eine kleine Zeit eingemiethet wären. – Die Dame fuhr bald weg. – Sie versprach mir zwar, mich den zweiten Tag zu besuchen. Allein ich sehe sie seit diesem Tage nicht wieder. Es vergingen acht Tage. Endlich wurde mir die Zeit zu lange; und ich bat die Frau, wo ich wohnte, mich zu der Dame zu führen. »Ja, mein liebes Kind, ich kenne sie nicht.« Ich erschrak darüber um so mehr, da das bischen Geld, und was ich sonst an Kleidung mitnehmen konnte, noch in den Händen der Dame war. Ich erfuhr noch diesen Tag, daß ich betrogen, und in eine Tabagie gebracht worden sei. Ich wollte dies Haus verlassen. Allein die Wirtin bat sich zehn Taler vorher aus, die ich in dieser einen Woche schuldig geworden wäre. Ich weigerte mich. Endlich demaskierte sich die Wirtin, und zwang mich durch Schläge und harte Begegnungen, daß ich mit den übrigen Mädchen auf das Tanzzimmer gehen mußte. Meine Kameradin, die bei mir schlief, gab mir in der Sache noch mehr Licht. Die vermeintliche Dame, sagte sie, sei eine der Kupplerinnen, die im Lande deshalb herumstreifen, um junge Mädchen in ihre Falle zu locken. Ich würde wohl so leicht aus diesem Hause nicht wieder kommen, es wäre denn, daß ich mich auslösen könnte. Allein, dazu hatte ich keine Aussicht, und keine Hoffnung. Ich hatte nichts, als was ich am Leibe trug, war ohne meiner Eltern Wissen abgereist, mußte also ihre Vorwürfe noch immer befürchten, und das um so mehr, da ich mich in einer so verächtlichen Lage befand. Ich wurde über mein Schicksal sehr niedergeschlagen. Man verkaufte mich endlich hierher, wo ich seit vierzehn Tagen bin, und fast keinmal zu Bette komme, wo ich nicht auf das härteste behandelt werde. Sehen Sie nur – –«.

Hier wies sie uns ihre Arme, die braun und blau geschlagen waren. Eine Träne rollte über ihre Wange. »Gott weiß es, wie ich leide«, sprach sie!

Ich erkundigte mich wie ihre Eltern hießen und bezahlte mit Beihülfe meiner Freunde 30 Thaler, die das Mädchen schuldig war

Tags darauf holte ich sie selber ab und söhnte sie mit ihren Eltern wieder aus.

Man versicherte mir, daß sehr viele Mädchen, die in den Tabagien leben, so zu sagen genöthigt sind, auf diese Art um Tugend und Ehre zu kommen.«

Der erste Hieb gegen das Bordellwesen in Berlin wurde von der gleichen Regierung geführt, deren Zeit sich sonst gerade nicht durch allzu große Tugendhaftigkeit auszeichnete: von der Regierung Friedrich Wilhelm II. Zwar hatte der erste preußische König schon einmal versucht, auf eine etwas naive diktatorische Art der Prostitution zu Leibe zu gehen. Aber er hatte diesen Versuch rasch wieder fahren lassen. Es war ein Versuch geblieben. Tatsächlich glaubte man in den bigotten, aber im übrigen ja nicht allzu sittlichen und recht gefälligen Hofkreisen des Nachfolgers Friedrichs des Großen die Prostitution und die Unsittlichkeit im Volke beseitigen zu müssen – sie unterdrücken zu können. Der Polizei wurde einfach aufgegeben, die Bordelle, »dies schändliche Polizeiinstitut«, zu vernichten, sie aufzuheben.

Die Gründe zu diesem Unternehmen waren damals ganz anderer Natur, als die, mit denen heute das Bordellwesen bekämpft wird. Der wichtigste Einwand, der heute gegen die Bordelle erhoben wird, beruht auf unserer modernen Weltanschauung und der Bewertung des einzelnen Menschen und den Rechten, die man dem Individuum zugesteht. Wir finden es unerhört, einen Menschen – und auch die Dirnen sind Menschen – in einem Bordell einzusperren.

Sturm einer erregten Menge auf ein Bordell in der jetzigen Petristraße.

Das Kleinbürgertum wollte damals die Bordelle beseitigen, weil mehrere Handwerker dort Vermögen und Gesundheit gelassen.

Neben diesem wichtigsten Grund stehen noch andere, die ja auch noch ins Gewicht fallen, die aber zweifellos nur sekundärer Natur sind und reinen Nützlichkeitserwägungen ihr Dasein und ihre Berechtigung verdanken.

Dahin gehören: 1. die Annahme, daß die Bordelle wahre Brutnester von Lastern, Ausschweifungen und Perversitäten sind; 2. die Erkenntnis, daß die Bordelle mindestens ebenso große Reize der Verführung besitzen, wie die öffentliche Prostitution; 3. die Gewißheit, daß neben Bordellen immer noch eine Winkelhurerei ihre Angeln auszulegen versteht, die viel gefährlicher ist, als die legalisierte Straßenprostitution; 4. die Einsicht, daß in einer großen Stadt Bordelle gar nicht imstande sind, die ganze Prostitution zu fassen, und daß sie also nur einen Reiz mehr zur Unsittlichkeit darstellen würden.

Alle diese Erwägungen waren damals, am Ende des 18. Jahrhunderts nicht maßgebend.

Der Befehl, die Bordelle zu unterdrücken, war ethisch-religiösen Empfindungen entsprungen. Auch an die Gesundheit des Volkes, die heute in dem Streit über die Berechtigung der Bordelle die erste Rolle spielt, dachte man unter Friedrich Wilhelm II. nicht. Das Volk sollte versittlicht werden. Die Regierung drängte die Polizei zur Aufhebung der Bordelle. Die Polizei wehrte sich. Sie hatte noch kein anderes Mittel, das Dirnentum in ihre Gewalt zu bekommen. Aber sie mußte doch die Zahl der Bordelle und die der eingeschriebenen »Lohnhuren« vermindern.

Die Folge war, daß im Militär die venerischen Krankheiten sich sehr verbreiteten – und die Bordelle blieben bestehen.

Die Franzosenzeit, wie die Zeit von 1806-1807 und die folgenden Jahre bis zu 1813 genannt werden, brachte Berlin eine starke Vermehrung der Prostitution, besonders der geheimen Prostitution. Das Militär gab wieder den Anlaß, die Angelegenheit zu untersuchen. Hunderte von Mädchen wurden aufgegriffen, die der Prostitution verdächtig waren und von denen mindestens fünfzehn Prozent sich als syphilitisch herausstellten, während gleichzeitig unter den Bordelldirnen nur eine einzige verseucht gewesen sein soll.

Trotz dieses für die Bordelle günstigen Ergebnisses wurde der Polizei der Auftrag erteilt, sie eher zu vermindern als zu vermehren. Und zwar war in den Verfügungen, die damals von Königsberg i. Pr. ausgingen, auch von dem Einfluß der Bordellwirtschaften auf die Moralität die Rede. Zum mindesten wurde von der Regierung, die eifrig an der Regeneration des preußischen Staates arbeitete, die Verlegung der Bordelle aus frequentierten Gegenden in abgelegene Gassen gefordert.

Das wurde denn auch von der Polizei zugegeben. Besonders sollte die Friedrichstadt und die Gegend der Dorotheenstraße gereinigt werden.

Aber mit dieser Entfernung der Bordelle aus den belebtesten Gegenden der Stadt war der Anfang von ihrem Ende gemacht. Die Prostitution wird sich immer dahin ziehen, wo Leben und Glanz ist, wo leichter Verdienst winkt, und wo der Straßentrubel nicht zu sehr den einzelnen in die Erscheinung treten läßt. Im allgemeinen scheuen sich die Dirnen, durch stille Straßen zu gehen, wo sie gaffende, gehässige Blicke auf sich ziehen. Und die Männer gehen dort auf und nieder, wo ihnen Anregungen geboten werden, wo Reize locken, wo Abenteuer winken, wo des Lebens Buntheit flimmert ...

Durch die Verdrängung der Bordelle in entlegene, verrufene und auch wohl schmutzige Gassen wurden die Bordelle auf eine tiefere Stufe heruntergedrückt. An ihre Stelle trat zweifellos schon damals die feinere Straßenprostitution. Sonst hätte wohl Heine nicht bald darauf seinen Vers singen können:

»Blamier mich nicht, mein schönes Kind,

Und grüß' mich nicht Unter den Linden.«

Tatsächlich bestand in der Zeit der Franzosenherrschaft und ihrer deutschtümelnden Tendenz die Prostitution in Berlin. Allerdings konnte sie nicht mehr den Schaden stiften, den sie früher angerichtet. Aber das lag nicht an ihr. Das lag einzig und allein an der inzwischen wesentlich vertieften Lebensauffassung und Regeneration der allgemeinen Sitten und Begriffe – und der wesentlichen Änderung der Verhältnisse, der Regierenden und Maßgebenden. Das Unglück hatte doch ein stärkeres Verantwortlichkeitsgefühl erzeugt. Neue Ideale tauchten auf. Nicht das Genießen allein war Trumpf. Man wollte stark werden. Und klüger. Und fähig, mitzureden. Nach den Feldzügen von 1813-1815 ward die Regierung toleranter gegen die Bordelle. Maßgebende Persönlichkeiten hatten gewiß im Ausland sich überzeugen lassen, daß die Bordelle, wie überhaupt die Prostitution, nicht zu entbehren sei. Duldete man doch von nun ab wieder sogar »Einspännerinnen«.

Bald aber traten andere Interessen gegen die Institution der Bordelle auf: die Privatinteressen der den Bordellen benachbarten Eigentümer.

Zwar hatte die Polizei und das Ministerium sie zuerst abgewiesen. Der damalige Polizeipräsident Lecoqu machte die beachtenswerte Bemerkung: »Von Erreichung des moralischen Endzieles, der Vorstellung und Erhaltung einer allgemeinen vollkommenen Sittlichkeit kann weder in der gegenwärtigen noch, der höchsten Wahrscheinlichkeit nach, in einem künftigen Zeitalter die Rede sein.«

Er wehrte sich auch gegen die Konzentrierung der Freudenhäuser in zwei oder drei Gassen. Das würde an Feiertagen zu Zusammenrottungen der Unbeschäftigten in den Gassen und zu Tumulten führen. Auch sei es nicht ratsam, die Häuser zu weit von den belebten Straßenzügen zu halten.

Aber die Eigentümer der Gertraudtenstraße ließen nicht locker. Und im Jahre 1839 wurden endlich alle Bordelle nach der Königsmauer verlegt.

Nun stellte sich das ein, was vorausgesagt worden war: Allerlei tumultuarische Ereignisse und Ärgernisse kamen vor. Als z. B. ein Gutsbesitzer ein Bordellmädchen, die Lockenjette, heiratete, in die er sich verliebt hatte, entstand vor der Kirche ein unbeschreiblicher Auflauf. Was für ein Schwarm aus dieser Königsmauer zu dieser turbulenten Gelegenheit – und ähnliche Gelegenheiten gab es oft – ausgeflogen war, kann sich jeder leicht vorstellen. Und dann die Szene bei der Predigt! Und bei der Trauung!

Nun machten sich die Anwohner der Königsmauer wieder auf. Ihre moralische Entrüstung kannte keine Grenzen. Sie scheuten nicht vor anonymen Briefen an hochgestellte Personen zurück.

Am meisten aber legte sich der schon längst gegen die Königsmauer erboste Geistliche ins Zeug. Er trat 1841 öffentlich hervor mit seinen ein wenig spaßhaften Kapuzinerpredigten, in denen er behauptete, der Name und die Würde der Allerhöchsten Person im Staate würde geschändet, indem man die Königsmauer zum Stapelorte der ekelhaftesten Unzucht gemacht habe. Und von nun an bombardierte der Geistliche mit anderen Personen das Polizeipräsidium und die Ministerien mit Eingaben. Es begann ein regelrechter Feldzug gegen die Bordelle. Erst sollten sie nur verlegt werden; später aber wollte man sie ganz aufgehoben haben.

Der Minister verfügte denn auch am 15. Februar 1843 die Reduzierung der Bordelle auf die Hälfte. Er wollte zweifellos den Szenen ein Ende machen, die durch die Anhäufung der Bordelle erzeugt worden waren. Jedenfalls sollte experimentiert werden, was herauskomme, wenn die Bordelle ganz beseitigt wären. Nach und nach sollten alle aufgehoben werden. Der Geistliche aber begnügte sich nicht damit. Er wies nach, daß zwei untere Polizeibeamte ihre Häuser an der Königsmauer zu Bordellen vermietet hätten. Auch ein Hofkupferschmied und ein Schulvorsteher hätten Häuser an der Königsmauer, die sie zu Bordellen vermietet hätten. Die Untersuchung ergab, daß der Schulvorsteher zu Unrecht verdächtigt worden war, die Polizeibeamten wurden entlassen – aber zugleich hatte der Geistliche erreicht, daß die Schließung der Bordelle zum 1. Januar 1846 angeordnet wurde. Die Dirnen bekamen Heimatsscheine oder mußten sich außerhalb Preußens niederlassen, wenn sie nicht einen ehrlichen Broterwerb nachweisen konnten.

Damit waren die Bordelle unterdrückt.

Die Prostitution, die beseitigt werden sollte, blieb bestehen.

Der Beseitigung der Bordelle war die Zeitströmung günstig gewesen, die es als Unrecht ansah, ein gefallenes Mädchen gewissermaßen einzusperren. Diese Strömung hatte im stillen mitgewirkt, als der Geistliche in seinem prüden Sittlichkeitsbedürfnis sein Geschütz gegen die Königsmauer auffuhr.

Und diese Strömung war schließlich der Hauptgrund, der die Bordelle der Reaktion unmöglich machte. Die Dirnen waren nicht mehr die alten; auch sie waren eine bestimmte Freiheit der Person gewohnt worden. Und das nicht erst nach der Revolution im Jahre 1848. Das alles hatte sich lange vorbereitet. Schon mit dem Bordellreglement vom Jahre 1700. Denn die ganze Zeit über hatte sich ein stiller Kampf der freien Prostitution gegen die polizeilich geordnete Bordellprostitution abgespielt.

Eine freiere Zeitströmung hatte die Bordelle beseitigt. Eine beengendere, rückschrittliche Zeit richtete neue Bordelle ein. Außerordentlich bezeichnend ist es für die Reaktion, daß sie wieder Bordelle begünstigte.

Hatte man früher die Bordelle zusammengedrängt, so ließ man sie, als die Polizei sie im Jahre 1851 retablierte, in allen Stadtbezirken und in allen Straßen zu.

Um aber öffentliche Ärgernisse zu vermeiden, verhüllte man die Bordelle von außen. Ein damaliger Schriftsteller schrieb entrüstet darüber:

»Man war nämlich genötigt, das Laster von außen, d. h. seinen Sitz zum Schein zu verhüllen. Man ging noch weiter als nötig war, man steckte es förmlich in ein Mysterium. Die Bordelle, von außen elegant, schienen wie verzaubert, die Fenster verhangen, kein menschliches Wesen sichtbar, die mysteriösen Klapptüren, alles war geeignet, die Neugierde zu reitzen, oder doch, einen passenden Vorwand für den Besuch derselben an die Hand zu geben. Was man sich in dem Eifer, etwas ganz Exquisites zu schaffen, bei den verhängnisvollen Klapptüren gedacht hat, ist uns nie auch nur halb klar geworden.

Die Thüren sollten und mußten nämlich auch bei Tage verschlossen gehalten werden, man könnte wohl fragen warum? zu welchem Zweck? Die Bordelle sind für jeden, der von der Straße kommt, also müssen sie offen sein, wenn auch lose Vögel, doch nicht beflügelt, bei unverschlossenen Thüren etwa sofort auf und davonfliegen konnten.

Man wollte nun aber einmal was Neues, Außerordentliches, vielleicht gar Mustergiltiges! Doch war man auch wieder mitleidig dabei. Denn damit ja Niemand allzulange vor diesen Thüren zu warten hätte, war unter der Schwelle ein unsichtbarer Mechanismus angebracht, bei dessen Berührung die Bordellpforte geheimnisvoll aufflog, um sich vermittelst einer Feder ebenso mysteriös hinter dem Eintretenden wieder zu schließen. Wenn auch später diese lustigen Bordellthüren das Mysteriöse verloren, so verdankt man das bloß dem fleißigen Besuche, infolgedessen die Schwellen so oft betreten wurden, daß zuletzt kein Mechanismus durabel, keine Feder stark genug war, es auszuhalten.

In dem sogenannten Gesellschaftssaale warfen Kronleuchter ihre Strahlen in Trumeau und Wandspiegel, umflossen von reich vergoldeten Barockrahmen, auf Marmorkonsolen oder beleuchteten equivoke Ölgemälde. Die Fenster waren mit Draperien versehen und die Tische mit einer üppigen Flora dekoriert. In den Ecken, in den Nischen, an den Wänden luden Chaiselongues, Sophas, Fauteuils in Plüsch zum Niedersetzen ein. Vor denselben Tische in Pallisander oder Mahagoni. Noch üppiger waren die sogenannten Weinzimmer, welche nicht immer bloß von der Creme der Gesellschaft frequentiert wurden. Weinzimmer in Bordellen! Sollten denn die Bordelle Kaffee-, Bier- oder Weinstuben repräsentieren?

Aber so war es. Man hatte sie zu Gesellschaftslokalen umgeschaffen, wo sich Herren und Damen, alias Huren, wie zu einer Soiree versammelten. Mag man auch sagen, daß namentlich die Weinzimmer nur von den Reichen und dem unverbesserlichen moralischen Lumpengesindel besucht wurden; das ist nicht oder nur halb wahr. So mancher der Besucher dieser Weinzimmer war weder reich, noch zählte er auch schon zu jenem Lumpengesindel, viele waren erst auf der Reise zum Lumpengesindel. Die Huren selbst, teils in Seide, teils in luftigen Ballroben, fantastisch kostümiert, in Coiffuren aller Zeitalter und aller Nationen, – a la Pompadour, a la Ninon de Lenclos, a la Chinois, a la garcon – und a la Wahnsinn, eine wahre Studie für Haarkünstler, promenierten sie im Saal, oder ruhten in equivoker Lage auf den Bergèren oder in den Embrassements hinter Blumen in halb versteckten Nischen. Und nun vollends in den Weinzimmern, welche noch ihre besonderen Prärogative hatten. Die modernen Hetären lagen ihren Bacchanten bis unter die Arme entblößt um den Hals, in Attidüden, die einen Alteigschen Roman schicklich dekorieren würden, die wir aber näher zu bezeichnen Anstand nehmen.

Dementsprechend war denn auch die Wirkung dieser Bordelle auf die männliche Bevölkerung Berlins. Das interessante Dunkel der verhüllten Fenster, das Geheimnis im unsichtbaren Mechanismus der Klapptüren war ein Grund oder wenigstens ein plausibler Vorwand, das so mysteriös verschleierte Geheimnis doch auch einmal in der Nähe zu betrachten. Immer hatten Bekannte, die sich hier trafen, die herrlichsten Entschuldigungen: »mal aus Neugierde«, »der Lokalkenntnis wegen«, »der Kuriosität halber«, usw., aber dabei verblieb es in dem Maße, daß Leute, die in früherer Zeit sich zu Tode geschämt haben würden, wären sie in einem Bordell attrapiert worden, sich jetzt förmlich in demselben häuslich niederließen. Es galt für ganz gleich, ob man seinen Kaffee in einem Bordell oder bei Spargnapani trank.«

B. Dörbeck:

»What meenste Giesecke! wolln wir die mal a faire nehmen?«

Szene aus der Königsmauer, der Bordellstraße des Biedermeier.

Zweifellos hatte bei der Neueinrichtung weniger die Absicht mitgesprochen, das Dirnentum kontrollieren und die Prostitution eindämmen zu können, als der Wunsch, den politisch erregten Gemütern Ablenkung zu bieten, sie zu korrumpieren, dem »Volke« Unterhaltung zu geben. Doch hatte man es zu offensichtig und zu ungeschickt angefangen. Und so verschwanden denn die polizeilich konzessionierten Bordelle in der Mitte der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts aus Berlin.

Obstmädchen.

»Meine Firschiken nich reif? Na hören se, sie jammern mir.«

(Galanter Witz um 1830.)

Die Polizei und die früheren Schriftsteller unterschieden die Mädchen in zahlreiche Klassen. So nannte Stieber etwa zehn verschiedene Formen von Prostituierten. Eine der letzten bei ihm waren die Gelegenheitsdirnen. Da aber jene Frauen und Mädchen, die nur gelegentlich verschiedenen Männern gefällig sind und meist für Geld oder Geldeswert dies tun, nur zu oft später ganz zur Prostitution übergehen, so gehört diese Form wohl an den Anfang einer Schilderung dieser Erscheinung. Denn die gelegentliche Prostitution ist der Anfang fast aller Prostitution. Sie ist die Lehrzeit und die Übergangszeit, die Verführerin. Sie ist die leichteste, reizvollste, abenteuerreichste und am wenigsten kompromittierende Form. Sie läßt jene, die sie betreiben, meist in ihrer Klasse, in ihrer Umgebung, in ihrer Familie. Weiß doch meist nur die Person, die sich der Gelegenheit bedient, von dem, was sie tut ... Stieber schrieb u. a. von den Gelegenheitsmädchen seiner Zeit:

»Sogenannte galante Frauen. Es sind dieses oft sehr gebildete und zu den höchsten Ständen gehörige Damen, welche sich nicht selten in ganz anständigen und sogar glänzenden Verhältnissen befinden, welche es aber dennoch nicht verschmähen, zur noch größeren Hebung ihrer Verhältnisse, da, wo sich gerade die Gelegenheit zeigt, einen oder mehrere Liebhaber anzunehmen und solche nach besten Kräften auszubeuten. Einzelne dieser Damen machen auch aus der Hebung derartiger Liebhaber zuletzt ein ordentliches Gewerbe und sinken auf solche Weise fast in den Stand der Mätressen herab. Am gefährlichsten und verschlagensten sind unter ihnen gewöhnlich jene, die im Witwenstande leben; doch gibt es auch verheiratete genug, die bald mit, bald ohne Wissen ihrer Ehemänner Intrigen spinnen. Namentlich treiben diese galanten Frauen in den Badeorten ihr Wesen, und man findet auch fast in jedem nur einigermaßen bedeutenden Badeorte mehrere. In ihrer Begleitung befinden sich nicht selten geborgte Tanten und Mütter, da sie überall den äußeren Anstand zu wahren suchen und sich in die höchsten Kreise einzuschleichen wissen, wozu sie aber des Palladiums einer älteren Dame dringend bedürfen.

Die Syphilis ist auch selbst in diesen Kreisen die stete Begleiterin der Käuflichkeit, und zwar um so mehr und um so gefährlicher, als derartige Damen, wenn sie einmal von der Ansteckung betroffen wurden, gewöhnlich Anstand nehmen, sich einem tüchtigen Arzt zu offenbaren, sondern das Übel einwurzeln und veralten lassen. Es sind in solcher Weise schon Männer von Damen angesteckt worden, von denen sie es wahrlich nicht erwartet hatten.«

Stieber rechnete auch die Mehrzahl der damaligen Arbeiterinnen, Blumenmacherinnen, Putzmacherinnen, Handschuhnäherinnen, Dienstmädchen und die vielen Mädchen hierzu, die damals einen Handel im Herumziehen betrieben und zwar mit Kienholz, Blumen, Obst usw. Von dieser Art der Käuflichkeit wissen wir heute nicht mehr viel. Die jungen Hausiererinnen sind abgekommen. Heute hausieren fast nur noch alte Frauen.

Auch was von den Dienstmädchen gesagt wurde (sie seien fast alle Gelegenheitsmädchen und vielfach krank), ist stark übertrieben. Jene, die wegen allerlei Verbrechen verhaftet und bestraft wurden, sind eben Herumtreiberinnen und Verbrecherinnen, die vielen zugänglich sind. Die aus den von ihnen gelieferten Ziffern gezogenen Schlüsse dürfen durchaus nicht auf den ganzen Beruf ausgedehnt werden, wenn auch die Eigenart des Berufs, das Alleinstehen, die übliche kalte Behandlung, das enge Miteinanderleben in Familien, bei jungen Eheleuten, bei Söhnen der Herrschaft, und manches andere dazu beitragen, daß gerade Dienstmädchen der käuflichen Liebe verfallen.

Was jetzt im allgemeinen der Fall ist: daß alle größeren Berliner Etablissements von Freudenmädchen besucht werden, daß zum mindesten gerade die Anwesenheit einiger oder einer ganzen Anzahl schöngekleideter Kokotten einen gewissen Reiz des Lokals ausmacht, daß ihretwegen gerade die zahlungsfähigsten Besucher hinkommen – das war auch schon früher nicht anders. Stieber schrieb darüber:

»Mag ein öffentliches Lokal in Berlin noch so elegant ausgestattet sein, mag es noch so sehr allen Wünschen und Anforderungen entsprechen, mag der Wirt desselben alle möglichen Anstrengungen machen, sich ein gutes Publikum zu sichern, es ist alles vergebens. Nur aus Neugierde besucht der anständige Berliner im Kreise seiner Familie ein derartiges Lokal im Anfange seines Bestehens. Ist diese Neugierde befriedigt, so kümmert er sich nicht weiter darum und überläßt die Füllung des Lokals den jugendlichen Schwärmern, Abenteurern und Frauenzimmern. Alle unsere großen Lokale sind demnach zuletzt eine Beute der Prostitution geworden oder sie sind, wo die örtlichen Verhältnisse dieses, wie z. B. bei dem Elysium im Tiergarten und dem Tivoli auf dem Kreuzberge nicht zugelassen haben, sehr bald untergegangen.

Wenn irgendein Mensch sich Mühe gegeben hat, das bessere Berliner Publikum für sich zu interessieren und demselben gediegene Genüsse zu bereiten, so ist es gewiß Herr Kroll in bezug auf sein glänzendes und grandioses Lokal vor dem Brandenburger Tore gewesen. Aber auch er hat dem gemeinsamen, in dem Nationalcharakter der Berliner beruhenden Schicksale unterliegen müssen. Kaum die drei ersten seiner Bälle vermochten sich eines durchaus makellosen Publikums zu erfreuen; schon bei dem vierten und fünften war die Gilde der Prostitution kräftig vertreten, schon bei dem sechsten war die bekannte Lakaientochter die Königin des Tages, schon bei dem siebenten und achten fanden sich die Taschendiebe und falschen Spieler mit ihrem Anhange ein, schon bei dem neunten und zehnten konnte das Auge des Kenners die Geheimrätin neben der herausgeputzten Dirne sitzen sehen, und bei dem elften und zwölften überwog schon der prostituierte Teil der Damengesellschaft den nicht prostituierten. Sehr bald aber war es eine ausgemachte Erfahrung, daß nur die Nachmittagskonzerte der Wochentage und die ersten Stunden der Ballnächte den Besuch anständiger Damen zuließen, die Stunden nach Mitternacht und die Abende des Sonntags mußte man dem gewöhnlichen Publikum und den Gewalthabern der Prostitution überlassen. Will Herr Kroll diese aus seinem Lokale verbannen, was ihm übrigens sehr schwer gelingen wird, so bereitet er sich, wie wir ihm mit Gewißheit voraussagen wollen, selbst den Ruin. Die Prostitution ist nun einmal in Berlin leider die Trägerin des gesamten öffentlichen, heiteren und geselligen Lebens.«

So urteilte damals ein Polizeirat! Er mußte wohl wissen, was im vormärzlichen Berlin die Hauptrolle spielte.

Die öffentlichen Bälle, die damals ausnahmslos von den Wirten und nicht wie jetzt von Vereinen und Gesellschaften arrangiert wurden, begünstigten ebenfalls das Eindringen der Käuflichkeit. Sie war der beste Gast. Sie zahlte am besten. Sie verzehrte viel und das Teuerste.

Und im übrigen war man wohl damals noch nicht so prüde, sondern erfreute sich an schönen und interessanten Frauen und Mädchen.

Neben einigen Lokalen, in denen die bessere Gesellschaft verkehrte und die elegantere Halbwelt ihre Anhänger warb, existierten auch Tanzsäle, in denen die abenteuerlustige Jugend Freundinnen für eine Nacht suchte.

Diese Tänzerinnen waren meist elegant gekleidet. Sie benahmen sich fast stets gefällig und bewahrten einen gewissen Anstand. Nur nach der großen Eßpause, die damals in vielen Lokalen gegen Mitternacht üblich war, brachte der genossene Wein auch eine gewisse Ausgelassenheit mit sich. Dann ging es manchmal stürmisch her – und die Damen, die häufig ihre Tänzer in deren Wohnung begleiteten, wußten aus den erhitzten Gemütern reichen Gewinn zu ziehen, der ihren bedeutenden Kleiderluxus deckte.

L. Löffler: Rauchende Grisette um 1860.

Sie waren im Vormärz wie die Bordellmädchen bei der Polizei inskribiert und auch denselben Gesetzen wie diese unterworfen, aber sie lebten nicht in Bordellen und standen nicht unter der Aufsicht von Kupplern, sondern sie wohnten selbständig auf eigene Rechnung in den dazu konzessionierten Stuben.

Keinem Frauenzimmer wurde gestattet, sich sofort als Stubendirne zu etablieren, sondern es mußte, um zu dieser Vergünstigung zu gelangen, sich erst längere Zeit in einem Bordelle befunden und hier durch gute Führung und genaue Beachtung der Bordellgesetze seine Zuverlässigkeit bewiesen haben.

Die Frauenzimmer befanden sich äußerlich in einer besseren Lage als die Bordelldirnen. Sie konnten beliebig über ihre Zeit verfügen, wohnten in schönen, geräumigen Straßen, konnten an allen Vergnügungen teilnehmen und sich überhaupt aller Vorteile einer selbständigen Wirtschaft erfreuen. Auch verkehrte bei ihnen nur der bessere Teil des Publikums. Aber dennoch war die Existenz auch dieser Mädchen eine höchst traurige, weil sie einen so bedeutenden Kostenaufwand erforderte, daß sie aus der Not und dem Mangel niemals herauskamen und fortwährend mit Schulden und Bedrückungen zu kämpfen hatten.

Zunächst mußte jedes dieser Mädchen täglich mindestens einen Taler Miete zahlen, wofür sie jedesmal nur eine nach vorn belegene Stube und ein Kämmerchen, also ein Lokal inne hatte, für das unter anderen Umständen täglich kaum der sechste Teil dieser Summe entrichtet zu werden pflegte. Außerdem hatte sie große Ausgaben für Möbel, Aufwartung und Garderobe.

Endlich erwuchs ihr auch durch die eigentümliche Erleuchtung ihres Zimmers eine erhebliche Ausgabe. Diese Mädchen kündigten nämlich den vorübergehenden Männern ihren Aufenthalt durch sehr große und helleuchtende Astrallampen an, die sie dicht an das Fenster setzten.

Bei Tage waren ihre Wohnungen besonders dadurch ausgezeichnet, daß sich an den Fenstern außerhalb grüne Fensterspiegel, und innerhalb zahlreiche Blumentöpfe aufgestellt befanden, hinter denen die Mädchen, gewöhnlich im Negligé, gleich einer Spinne in ihrem Netze lauerten.

L. Löffler: Im Separée um 1860.

Diese Frauenzimmer bedurften daher einer täglichen Einnahme von mindestens drei bis vier Talern zu ihrer Existenz, und blieb diese Einnahme nur an einem Tage aus, so mußten sie sofort zu Pfandleihern oder Wucherern ihre Zuflucht nehmen, durch deren Vermittelung sie aber natürlich immer tiefer in Verfall gerieten. Selten vermochte sich eine Stubendirne deshalb auch länger als drei oder vier Monate zu erhalten; nach Verlauf dieser Zeit zog sie gewöhnlich nach mannigfachen heftigen Kämpfen mit ihren Gläubigern entweder heimlich aus, oder sie ging ins Bordell zurück, oder sie wanderte in den Schuldarrest oder in die Charité. Nur wenigen war das Glück verliehen, sich in ihrer Lage zu behaupten, einzelne haben sogar nicht unerhebliche Summen erspart.

Männer, denen ihre gesellschaftliche Stellung nicht erlaubte, Bordelle zu besuchen oder Mädchen von der Straße aufzugreifen, gingen in Absteigequartiere, wo ihnen zu gewissen Tagesstunden junge Frauenzimmer zugeführt wurden. Den Kupplerinnen drohte hohe Zuchthausstrafe, aber der Betrieb war sehr lohnend. Der Polizei waren die Quartiere wohl bekannt, aber sie hatte nicht immer Beweise und dann übte sie auch Schonung. Früher oder später kam es aber doch zu einer Aufhebung und Bestrafung.

Die Inhaberinnen suchten meist ihre Ansprüche an die Mädchen und Männer so hoch wie möglich zu schrauben. Auch versuchten sie es mit Erpressungen, besonders bei Ehemännern, deren Frauen sie zu benachrichtigen drohten. Um ihr Treiben zu verbergen, nahmen die Weiber oft den Schein von Putz- und Blumenmacherinnen an und die Mädchen waren Gehilfinnen und Freundinnen. Bald spielten sie die Rolle von Wäscherinnen oder sie vermieteten möblierte Zimmer.

Ihre Lokale waren gewöhnlich sehr elegant und dann so eingerichtet, daß man in ihnen ungestört und sicher war. Preise und Gewohnheiten in den Lokalen waren sehr verschieden. Von einem Friedrichsdor und mehr ging es herab bis zu einem Taler. In manchen war der größte Verkehr abends, in manchen auch vormittags. Einzelne Kupplerinnen lebten mit den Mädchen wie in einem großen Familienkreise, feierten große Trinkgelage, zu denen vertraute Freundinnen zugezogen wurden.

Die Prostituierten selbst gehörten zur besseren Klasse und gaben sich oft mit Erfolg einen Schein anständiger Damen. Ja es kam nicht selten vor, daß junge Mädchen der anständigsten und besten Familien, ohne daß ihre Angehörigen nur die entfernteste Ahnung davon hatten, Absteigequartiere besuchten, sei es lediglich, um ihrer Sinnlichkeit zu fröhnen, oder um sich außerordentliche Geldmittel zur Befriedigung ihrer Wünsche und Bedürfnisse zu verschaffen. So ist es z. B. in einem Absteigequartier der Behrenstraße vorgekommen, daß sich dort zwei sehr hübsche und gebildete Mädchen einfanden, die niemand, selbst nicht die Kupplerin nach Stand und Namen kannte, und die sich dort den ihnen zusagenden Männern bereitwillig preisgaben, die sich aber hartnäckig weigerten, von seiten der Kupplerin irgendeine Geld- oder sonstige Belohnung anzunehmen. Späterhin hat sich ergeben, daß beide Mädchen Töchter eines hiesigen hohen Beamten gewesen sind.

Auch zerrüttete Vermögensverhältnisse, Neigung zur Verschwendung und Putz, Sinnlichkeit, unglückliche Familienverhältnisse, oder Verführung führten junge Frauen dahin.

Die Männer, die dahin kamen, gehörten nur den besseren Kreisen an, schon weil es sehr teuer war.

Die Straßendirnen fanden sich in einer Anzahl von mehreren Tausenden zwar über alle Reviere der Stadt verbreitet vor, aber doch gab es mehrere Straßen, die sie wegen der Belebtheit und eigentümlichen Lage bevorzugten. Diese Straßen waren die Schützenstraße, die Behrenstraße, die Münzstraße, die Jägerstraße, der Schloßplatz, der Alexanderplatz, das Kastanienwäldchen, der Tiergarten, der Platz bei der katholischen Kirche und dem Standbilde des Fürsten Blücher, die Rosenthaler Straße, der Hackesche Markt, der Lustgarten, die Luisenstraße. Ein Zeitgenosse berichtet darüber:

»Namentlich aber wimmeln die Königstraße in ihrer ganzen Ausdehnung, der zwischen der Leipziger und Dorotheenstraße belegene Teil der Friedrichstraße, die zwischen der Mauerstraße und dem Dönhoffplatz belegene Strecke der Leipziger Straße, die beiden Seiten der Linden und die Landsberger Straße an jedem Abend von diesen Straßendirnen. Dort ziehen sie, bald mit Hüten und Schleiern und Enveloppen versehen, bald nur in große Umschlagetücher gehüllt, gewöhnlich auf und nieder; sie führen dort nur allerlei Gesindel in ihrem Gefolge und locken die vorübergehenden Männer mit einer solchen Unverschämtheit und Unzweideutigkeit an sich, daß sie für jene Gegenden eine wahre Landplage werden .

Haben sie einen Interessenten erwischt, so gehen sie gewöhnlich ein paar Schritte voraus und führen ihre Opfer in ein Absteigequartier der niedrigsten Art. Diese Absteigequartiere sind für die Unter den Linden streifenden Dirnen gewöhnlich in der Behren-, Mittel- und Dorotheenstraße, für die Dirnen der Friedrich- und Leipziger Straße in der Krausen-, Schützen- und Charlottenstraße, für die Dirnen der König- und Landsberger Straße auf dem Nikolai-, Marien- und Georgenkirchhof.«

Die Absteigequartiere der Straßendirnen befanden sich überhaupt in entlegenen Ecken und Winkeln. Es waren nur zu oft unreinliche, schlecht eingerichtete, höchst spärlich oder gar nicht beleuchtete Kammern, die von alten Weibern unterhalten wurden und zwar vorzugsweise in Kellerwohnungen.

Die Inhaberinnen waren fast immer ausgediente Dirnen, meist Diebeshehlerinnen in Gesellschaft von aller Art Spitzbuben.

Die feinsten Frauenzimmer betrieben eine eigentümliche Art von Straßenprostitution. Sie gingen nämlich in der elegantesten Toilette, die sie auftreiben konnten, mittags zwischen 12 und 1 Uhr an den Orten, an denen gerade die vornehme und junge Männerwelt am meisten zu verkehren pflegte, spazieren, um hierdurch die Aufmerksamkeit zu erregen und ein Gegenstand der Wünsche zu werden.

Vorzugsweise fanden diese Spaziergänge in der Friedrichstraße, in der Leipziger Straße, Unter den Linden, ferner in der Nähe der Gasthöfe und der für den Verkauf der Theaterbillette bestimmten Bureaus statt.

Auch Dirnen niederen Ranges betrieben die Straßenhurerei mit Glück während der Mittagsstunden. Daneben benutzten sie auch die minderen Tanzkneipen, deren es viele in den Volksvierteln gab. In diesen Tanzkneipen fand man oft viele Dutzende, ja selbst hunderte solcher Mädchen zusammen.

Unter den Tanzkneipen zeichneten sich namentlich einzelne vor den Toren und ebenfalls in den soeben angegebenen Straßen gelegene aus. Diese Kneipen nahmen wahrhaft den Charakter von Bordellen an, denn die Besucherinnen derselben gaben sich an Ort und Stelle, wo sich nur irgend die Gelegenheit dazu fand, ihrem Gewerbe ohne Scheu hin. Gemeinheiten und Orgien wurden dort getrieben. In einer der besten Straßen, an einem der schönsten Plätze der Residenz existierte ein derartiges Lokal, auf dessen erleuchtetem und von der Straße aus hinreichend zu übersehendem Hausflur die Dirnen zuweilen gruppenweise umherlagen.

So sah die freie Prostitution im Berlin der früheren Jahrhunderte und im vormärzlichen Berlin aus. Sie hatte noch manches von der Rechtlosigkeit jener Zeiten. Die Prostituierten waren noch mehr als heute der Willkür unterworfen. Der Willkür der Polizei, der Gerichte und selbst der Personen, die von den Dirnen lebten. Sie konnten ausgewiesen und ins Arbeitshaus gesteckt werden. Sie konnten auch freikommen, wenn sie ihre Absteigemutter verrieten.

Nur was wesentlich anders geworden ist: die Mädchen sind heute nicht mehr so in den Händen der Leihfrauen. Sie haben eigene Garderobe oder besitzen Abzahlungswäsche und ebensolche Kleidung. Aber dafür müssen sie wieder dem einen Wucherpreis zahlen, der ihnen die Ware auf Abzahlung gibt.

Im großen ganzen sind sie also auch heute noch die Geächteten und Ausgesaugten, die von der Preisgabe am wenigsten, oft genug nur die Schande und ein Leben voll Talmiglanz und Unruhe haben – ganz wie vor dem Jahre 1848.

Und auch die Männer, denen sie Freude bereiten, dankten ihnen damals ebenso selten. Denn diese Freude war ohne die so notwendige Gemütsverbindung, ohne Befriedigung feinerer seelischer Empfindungen, ohne Zuneigung gewährt. Nein nicht gewährt: verkauft.

Die geringe Zahl der Bordelle, ihre Minderwertigkeit mußte eine besonders große Masse von öffentlichen Mädchen begünstigen. Der Prostitution wurden durch die gerade nicht glänzende wirtschaftliche Lage Preußens in den vierziger Jahren ganz erhebliche Massen weiblichen Geschlechts zugeführt. Die Männer hatten keine Lust, die Mädchen zu heiraten. So machten die Mädchen die Männer auf diese Weise zu ihren Ernährern.

Und sie fanden oft ihr gutes Auskommen dabei. Es ging ihnen besser als so mancher ehrsamen Frau. In den »Salons« jener Jahre brauchten die Damen in den Hungerjahren gewiß nicht zu fasten.

Diese Salons waren gewissermaßen die Nachfolger des Etablissements der Madame Schowitz. Aber während bei Madame Schowitz alles noch den prätiöseren, kavalierartigen Schritt des 18. Jahrhunderts ging, war in den vormärzlichen Salons schon die Ungezwungenheit des bürgerlichen Lebens durchgedrungen. Die Form war loser geworden. Das Mittelalter war überwunden. Von einem Hinrichten wegen Unsittlichkeit war keine Rede mehr. Und da inzwischen Preußens Hauptstadt stark gewachsen war, an Umfang und an Bedeutung, so mußte wohl die Prostitution mit der Zeit auch einen anderen Ton anschlagen, zum mindesten äußerlich sich dem eleganteren, wohlhabend gewordenen Bürgertum anpassen. Die Häuser, die neben der Madame Schowitz im 18. Jahrhundert bestanden hatten, waren recht ordinär gewesen. Und die freie Prostitution scheint fast ohne Ausnahme auf einer Stufe gestanden zu haben, wie sie dem damaligen Bildungsgrad, der Geltung und dem Ansehen der untersten Klassen entsprach.

Das Aufsteigen des Bürgertums erzeugte eine Halbwelt, die ihm entsprach. Das elegante Dirnentum war früher nur für die Kavaliere vorhanden. Die Salons deuteten darauf hin, daß auch Bürgerliche Sehnsucht nach Komfort und Luxus in der öffentlichen Liebe äußerten. Und es ist bezeichnend, daß dies Kulturbedürfnis von Wien befriedigt wurde, von einer Wienerin Enderly.

Gewiß werden neben dem ihren noch ähnliche Salons bestanden haben. Die famosen Erlebnisse der zwei unbekannten, vornehmen jungen Schwestern, die als Töchter eines hohen Beamten ermittelt wurden, gingen ja in einem feinen Hause der Behrenstraße vor sich.

Da haben wir schon zwei jener Salons, wie sie in den letzten Jahrzehnten mehrmals aufgehoben wurden. Die Frau Hartert vom Magdeburger Platz war also nicht die erste, die für die Bedürfnisse einer verfeinerten und gelangweilten, unbefriedigten Schicht sorgte ...

Auch die feinen Tanzsäle und Lokale sind nicht erst neueren Datums. Als Berlin Großstadt und Zentralstadt für Norddeutschland geworden war, als es nach den Franzosenkriegen die ersten 200 000 Einwohner erreichte und als sich durch die freiere Städteordnung und durch das Anwachsen der industriellen Erwerbszweige und des Handels eine ziemlich bedeutende bürgerliche Schicht neben den zahlreichen Beamten und dem privilegierten Adel gebildet hatte, entstanden ganz von selbst Stätten, die für das Amüsement und für den Verkehr der goldenen Jugend und des goldenen Alters und der Halbwelt sorgten.

Merkwürdig war das Ineinanderfließen von Halbwelt und Bürgertum auf den feineren öffentlichen Bällen. Die großen Bälle wurden noch nicht ausschließlich von Gesellschaften und Vereinen arrangiert. Ja, die von Wirten inszenierten Tanzvergnügungen machten im Vormärz noch einen Teil des öffentlichen Lebens überhaupt aus. Sie beanspruchten das Interesse ebensogut, wie heute Theater und Varieté. Das Varieté fehlte noch. Und das Theater genoß wohl eine größere besondere Aufmerksamkeit. Aber so manches andere, was heute dem Repräsentationsbedürfnis, dem Ehrgeiz und der Unterhaltung dient, Kunstausstellungen, Reichstag, Kongresse und ähnliches, hatte man noch nicht. So waren denn die großen Tanzamüsements gesellschaftliche Ereignisse. Da sie aber von Wirten veranstaltet wurden, die verdienen wollten, so war es natürlich, daß sie die leichtlebige, verschwenderische und zur Verschwendung lockende Halbwelt nicht ausschlossen. Bot die Halbwelt doch auch Stoff zur Unterhaltung – zum Klatsch, der im Vormärz so üppig gedieh und als Surrogat für bessere Betätigung dienen mußte. Vielleicht war man damals auch noch nicht so prüde wie heute. Während heute die Halbwelt eigentlich nur in manchen Konzertgärten, in den Bars und auf den etwas turbulenten Bällen der Varietés und des Metropoltheaters geduldet – oder gewünscht – wird, stieß man sich im Vormärz noch nicht an eine nähere Nachbarschaft mit denen, die sich die Liebe zum Beruf gemacht hatten.

Überhaupt müssen sie damals jede nur mögliche Freiheit genossen haben. Schon in den dreißiger Jahren gingen elegant gekleidete Frauenzimmer wie heute bereits vom Vormittag ab durch die Friedrich- und Königstraße und Unter den Linden spazieren. Berlin war Fremdenstadt geworden.

Jene Dirnen, die in den Hauptstraßen ihr Brot suchten, wohnten auch damals in den Vierteln an der Peripherie. Und zwar meist im Osten und Norden, wie jetzt auch. Allerdings war damals äußerer Osten und Norden, was heute zur inneren Stadt gehört: Am Hackeschen Markt, Hamburger Straße, Landsberger Straße, das Vogtland – also jene Gegenden, die damals nur von armen Handwerkern und Arbeitern bewohnt wurden.

Warum die Halbwelt noch in den ärmeren Vierteln wohnen wollte? Sie war dort aufgewachsen. Sie fühlte sich dort wohl, wo es so zuging, wie sie es gewöhnt war. Sie verschwand leichter in der Masse des Volkes. Und in den elenden Vierteln gab es genug Quartiere, die ohne das gutzahlende Dirnentum keinen Mieter gefunden hätten – wie ein Keller am Büschingplatz, in dem die ehemalige Mätresse eines Grafen mit ihrer vertierten Familie hauste.

Diese Familie zeigt, wie tief der Fall aus Glanz und Höhe sein, wie weit Menschen verelenden konnten. Irrsinn und getrübter Geist müssen entschieden mitgewirkt haben am Elend jener Familie. Aber damals galt für Verbrechen, was heute für Krankheit gilt. Steckte man doch auch noch Arbeitsscheue, Verbrecher, Geisteskranke, Dirnen und allerlei andere antisoziale Elemente in einen großen Topf; alle kamen in das gemeinsame Arbeitshaus. Würde man heute eine solche merkwürdige Familie vorfinden, so würde man nicht über ihre Unsittlichkeit die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sondern man würde gewiß einige ihrer Mitglieder in Heilanstalten unterbringen.

Auch ist es wohl sehr fraglich, ob solche erheiternden Prozesse wie der jenes alten Kriegsrates gegen eine Kupplerin, die eine notorische Dirne ihm für eine unberührte Jungfrau ausgegeben, möglich sein würden. Damals verurteilte man allen Ernstes die Kupplerin – und der Kriegsrat hatte sie auch ruhig angezeigt – und niemand hatte das lächerlich gefunden – oder niemand fand es etwa verwerflich, daß er eine unbescholtene Person ins Dirnentum bringen wollte, und daß ihn nur eine Kupplerin durch ihren Betrug daran verhindert hatte.

Kann man sich da wundern, wenn die Bedrohten sich auf alle Weise zu helfen suchten? Wenn sie durch das stachlige Gitter des Gesetzes sich gewaltsam hindurchzwängten? Wenn z. B. ausgewiesene Dirnen einfach die Ausweisung illusorisch machten, indem sie sich rasch verheirateten?

Neben den Zeichen der alten Zeit zeigten sich auch noch zahlreiche Züge kleinstädtischer, kleinbürgerlicher Art.

Da waren die Gassen mit den niedrigen Häusern, deren Dachziegel mit den Händen zu erreichen waren.

Da waren die Kirchhöfe, deren Nachbarschaft als Absteigequartiere dienten – romantisch und zugleich widerwärtig realistisch, ganz geeignet, überspannte Gemüter zu erhitzen und die Phantasie mit gruseligen Bildern zu erfüllen, wenn nicht Kritik die Kehrseite zeigen würde. Fast begreift man bei diesen Erscheinungen die literarische Mode jener Zeit, die sich nicht genug an der verhimmelnden, süßlichen Darstellung solcher Erscheinungen tun konnte.

Aus dieser Mode, der ganz und gar naturalistische Wahrhaftigkeit fehlte, muß man auch die Vorliebe der Mädchen für wohlklingende Namen erklären. Sie nannten sich Thusnelda, Amanda, Amaha, Aurora usw. Wie eben die Heldinnen der Ritterromane und der Räuber- und Nachtstücke hießen. Heute, wo in der Frauenliteratur und besonders in den Familienzeitschriften Sentimentalität und Verzärtelung Trumpf ist, heißen ja auch die Dirnen anders, heute nennen sie sich Anny, wenn sie Anna getauft sind, oder Elly, Mary, Lia, süß und zärtlich klingende Namen tragen sie heute.

Und doch waren es damals dieselben Mädchen, die mit Leierkastenmusik auf einem Kahn nach den Lokalen in Moabit hinausfuhren und heimkehrten, »trunken von Liebe und Weißbier ... « Die Einbildungskraft jener Zeit muß doch stärker gewesen sein als unsere. Vielleicht war auch die Zeit so beengt und so beschränkt, daß die Einbildung für ein wenig Schwung sorgen mußte – und man sich wenigstens einen wohlklingenden Namen beilegte.

Die elegante Halbwelt ging ins Opernhaus und zeigte sich dort.

Heute geht die elegante Halbwelt, die im Glanz des Theatersaales sich zeigen will, in die großen Varietés oder in die Revuetheater, in die Kabaretts und Kasinos, die für manche Kokotten ein Stammlokal geworden sind, wo sie in luxuriösen Toiletten prunken und gewissermaßen zum Ganzen gehören und auch meist zu den Aufführungen passen. Daß sie dabei vom Publikum angestaunt, ja, von vielen Damen bewundert werden, ist ihnen eine willkommene Zugabe.

So wird's früher auch den Mädchen gegangen sein, die es verstanden haben, aus sich etwas zu machen. Sonst hätte man sie wohl kaum im Opernhaus geduldet.

Wir sehen, daß die Berliner Halbwelt auch im Vormärz ihre Rolle zu spielen hatte – und daß sie diese Rolle zu spielen wußte – und daß sie in ihren wesentlichen Formen schon damals bestand.

D. Chodowiecki: Soldatenweib bettelt für sich und ihn.