|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Vor wenigen Monaten ist ein Buch erschienen, betitelt »Alfred Graf: Schülerjahre. Erlebnisse und Urteile namhafter Zeitgenossen«. Hunderte von mehr oder weniger namhaften Zeitgenossen haben darin ihr Urteil über Schule und Schullehrer ausgesprochen; dabei hat es sich herausgestellt, daß bei weitem die Mehrzahl, darunter fast sämtliche Künstler und Literaten, ihren Schuljahren ein durchaus feindseliges Andenken bewahrt haben. »Die unglücklichste Zeit meines Lebens« und ähnliche Bekenntnisse. Zu denen, die sich am allerschärfsten über die Schuljahre aussprachen, gehört auch der Verfasser dieser Zeilen. Sein kurzer und bündiger Spruch in dem genannten Buche lautet: »Ich habe bis zu meinem fünfzehnten Jahr die Schule verwünscht, nach meinem fünfzehnten Jahr die Schule verflucht.« Der Spruch ist deutlich, aber er ist nicht unmißverständlich. Man könnte daraus schließen, ich wäre besonders unglücklich gefahren, hätte ausnahmsweise harte Schuleinrichtungen mit unsympathischen, verständnislosen Lehrern erduldet; während ich mich im Gegenteil weitherziger Schulverhältnisse und durchschnittlich wohlmeinender und einsichtiger, ja sogar hervorragender Lehrer erfreute (so zum Beispiel Jacob Burckhardt, Wackernagel und so weiter!). Oder man könnte umgekehrt mutmaßen, ich wäre ungewöhnlich faul gewesen, es hätte mir der Lerneifer gefehlt. Auch das traf nicht zu; ich hätte eifriger gelernt als jeder andere, wenn man mich das gelehrt hätte, was ich zu wissen bedurfte.

Warum und wieso nun ein von Hause aus nichts weniger als widerspenstiger und weder unbegabter noch gegen das Lernen verstockter Junge sogar unter ausnahmsweise günstigen Schul- und Lehrverhältnissen dazu gelangen konnte und gelangen mußte, die Schule mit innigstem, bitterstem Ingrimm zu hassen, sie zu verwünschen und zu verfluchen, in solchem Maße, daß ich noch heute, vor die Wahl gestellt, die Schule oder das Gefängnis zu wählen, ohne Zaudern das Gefängnis vorziehen würde, das zu erklären wäre wohl der Mühe wert; vielleicht unterziehe ich mich auch einmal um der Sache willen dieser schwierigen und unangenehmen Aufgabe. Zunächst treibt mich eine dringendere Mahnung zur Feder: das Bedürfnis, dem unrichtigen Rückschluß vorzubeugen, den man aus meinen Worten gegen meine Lehrer ziehen könnte, und einigen meiner Lehrer, denen ich ein besonders herzliches Andenken weihe, meinen Dank nachzurufen.

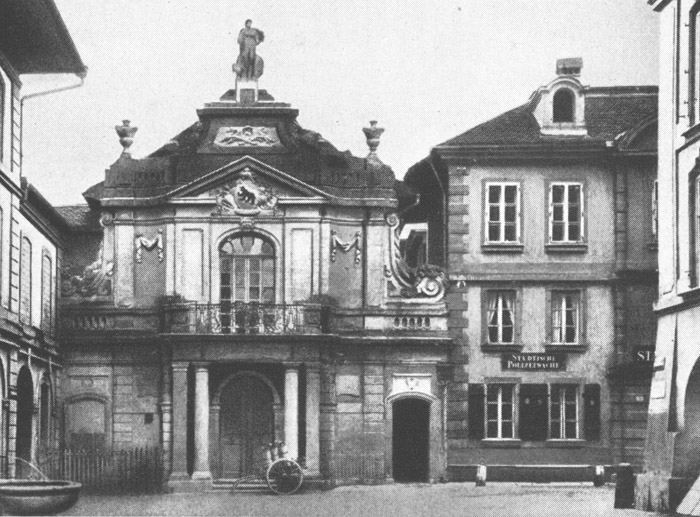

›Papa Wenger‹, ein frommer, kinderreicher Schulmonarch (einige meiner Kameraden behaupten, ›Schultyrann‹), hatte in Bern eine Privatschule evangelischen Stils gegründet, im nämlichen Stil wie die spätere Lerberschule. Sie hieß im Volksmund die ›fromme Schule‹ und galt zugleich als vornehme Schule, weil sie auf die ›vornehme‹ Realschule vorbereitete. Sie stand im Gegensatz zur Fröbelschule, der ›Heidenschule‹, ähnlich wie die Realschule im Gegensatze zur plebejischen Kantonsschule. Im engen, dunklen Durchgang zur Universität, zwischen der Polizeihauptwache und dem Museum, hatte sie sich eingerichtet. Das Schulsystem war patriarchalisch, mit unumschränkter Gewalt des Familienoberhauptes Papa Wenger und mit Beihilfe anderer Familienmitglieder. Neben dem Papa pädagogisierte seine Frau, stattlichen Gewichts und korpulenten Ansehens; diese erteilte, wenn ihr Mann verhindert war, Religionsstunden, und zwar resolut, half, wenns nottat oder auch nicht nottat, schelten und verweisen und nahm, wenn einem der Kinder in der Schulstunde etwas Menschliches passierte, und das passierte oft, den Patienten in Pflege. Dann war ein Sohn da, ein schlanker, gewandter Turner, der, als ich in die Wengerschule kam (im Jahre 1851), eben von Berlin heimgekehrt war, endlich ein harmloser, unbedeutender Vetter, Christian Wenger, der als Deutschlehrer von Papa Wenger geduldet wurde: also vier Stück Wenger als Lehrer in der Schule; da durfte sie gewiß mit Recht die Wengerschule heißen. Das Meiste und das Beste tat aber Papa Wenger selber. Hauptsache in der frommen Schule war neben Rechnen und Schreiben natürlich der Religionsunterricht. Vom himmlischen Jerusalem wurde viel gesprochen und gesungen, und neben dem Beten wurde kräftig gehauen; Papa Wenger hatte ewig einen Meerrohrstock zur Hand, den er erbarmungslos und methodisch applizierte, je nach dem Vergehen über die Handfläche oder, übers Knie, anderswohin.

Weder wegen des Betens noch wegen des Meerrohrs (das ich übrigens nie zu spüren bekam) bewahre ich dem Papa Wenger ein gutes Angedenken, sondern wegen der Allotria: des Gesangsunterrichts und wegen der Schulspaziergänge. Papa Wenger, mit der Geige dirigierend, ließ viel singen und hübsche Lieder singen; daneben erhielten wir von ihm noch besondere Stunden in der Theorie der Musik: Vorzeichen, Schlüssel, Intervalle und so weiter, was einem später zugute kam. Durch das Singen kam trotz aller Strenge ein Geist des Frohsinns in die Schule; auch waren unter den Liedern einige wenige, die einem geradezu einen Kunstgenuß boten. Vor allem die österreichische Nationalhymne, mit angepaßtem Text »Heimat, Heimat über alles«. Daß dieses Lied von einem großen Komponisten stammte, verriet er uns nicht, wußte er wohl selber nicht; die Herzensgüte und Größe Haydns wirkte aber auch anonym so stark, daß es uns Kindern immer als ein besonderer Schmaus mundete, wenn wir dieses Lied singen durften. Dann war noch ein zweiter Liebling von mir im Gesangbüchlein, auf den ich mich freute. Darin kamen die Worte vor: »himmelblaue Enzianen«, und über diese Worte hatte der liebe Komponist, dessen Namen ich zwar leider nicht kenne, den ich aber oft mit dem Herzen dankbar dafür gesegnet habe, die erste und die zweite Stimme in Gegenbewegung gesetzt (die erste c, hierauf f, endlich d, während die zweite c, hierauf h, endlich d gleichzeitig sang, so daß h und f zusammenklangen); dieses musikalische Phänomen der Gegenbewegung, mir gänzlich neu (ich war sechsjährig), entzückte mich, als ob man mir plötzlich den blauen Himmel öffnete. Für solche Genüsse weiß ich dem Papa Wenger Dank.

Spittelers erste Schule. Die Wengerschule neben dem alten Historischen Museum in Bern

Und dann die Schulspaziergänge! Nicht bloß einmal oder zwei- oder dreimal im Sommer, sondern oft, und meistens unerwartet, als Überraschung; man kam morgens verdrossen zur Schule, und plötzlich, o Wonne! hieß es: Es geht auf den Gurten, oder nach dem Zehendermätteli! Ah, an solchen Tagen wird man mit der Schule versöhnt! An solchen Tagen lernt man seine Lehrer lieben! Und später, auf dem Gymnasium, wo die Schulspaziergänge selten wurden, und auf dem Obergymnasium, wo sie gänzlich aufhörten, habe ich mich oft traurig gefragt: Warum denn nicht? Warum die Schulspaziergänge nur für die Kleinen und nicht auch für die Großen? Es ist noch jetzt meine Meinung: man kann die Kinder, und zwar die großen nicht minder als die kleinen, nicht oft genug spazieren führen; der Gewinn der Freundschaft zwischen Lehrern und Schülern wiegt den kleinen Ausfall an nichtsnutzigem Lehrstoff tausendfach auf. Die Schulspaziergänge sind ja das einzige echte herzliche Vergnügen, das die Schule den Kindern spenden kann, das übrige ist eitel nützliche Plagerei; wie soll ich aber eine Institution liebgewinnen, die mir jahraus, jahrein nur Plage und niemals ein Vergnügen bereitet?

Ich glaube, er hieß Senn, unser Zeichenlehrer an der Berner Realschule Anno 1856; sicher weiß ich seinen Übernamen, den ihm seine dicke kleine Gestalt eintrug: »Mockli«. Dieser Mockli, obschon in der Kunstgeschichte meines Wissens unbekannt, war erstens selber ein ganz vorzüglicher Zeichner; ich sehe ihn noch, wie er einen Eichbaum mit einem weichen Bleistift Nummer eins wundervoll hervorzauberte, zu seinem eigenen Vergnügen, während der Zeichenstunde; and wie wir Buben in den Pausen bewundernd dem prächtigen Zauberschaffen zuschauten. Er war aber auch ein außerordentlich tüchtiger Lehrer, nach welchem meine Sehnsucht lange Jahre zurückschaute; beiläufig gesagt, der einzige aller meiner Lehrer, der einen wirklich etwas Erkleckliches und Wichtiges lehrte, etwas, was man lernen mochte und was einen förderte. Ah, die herrlichen Offenbarungen, wie Schatten und Licht sich auf einer Kugel verteilen, wie Licht von der unsichtbaren Rückseite her erscheint und die Grenzlinien mildert! Die seligen Anweisungen, wie man einen Bleistift richtig spitzt und so ganz anders einen Kreidestift! Wie man so verschieden mit Kohle, Kreide und Bleistift schattiert und so weiter. Hätte ich diesen segensreichen Mockli länger genossen als anderthalb Jahre, so wäre jedenfalls ein Zeichner oder Maler aus mir geworden. Leider kam ich dann zum Zeichenlehrer am Basler Untergymnasium, den ich mit allem Bedacht einen schlechten Lehrer nennen muß; denn wer es zustande bringt, daß ein Junge, der sehnsüchtig nach Unterweisung im Zeichnen seufzt, die Zeichenstunden haßt und unter der Zeichenvorlage heimlich eigenmächtige Privatzeichnungen ausführt, der ist fürwahr ein schlechter Lehrer. Jener Mockli nun hatte neben andern guten Eigenschaften noch die seltenste von allen, jene, um deren willen ich ihn noch einmal mit Dank segne: die Fröhlichkeit. »Was soll das heißen«, rief er, »beim Zeichnen stumm und dumm dasitzen! Zeichnen ist keine mürrische Angelegenheit, Zeichnen ist ein Glück und eine Freude. Darum auf! Laßt uns singen!« Und wirklich sangen wir regelmäßig in der Zeichenstunde, und er sang mit. Dann ließ er die kleinen Schüler vor den großen Modell stehen; jeden, der nachsitzen mußte, pflückte er für die Zeichenstunde und stellte ihn auf ein Podium, dem Delinquenten zum Spaß und den andern zum Frohsinn. Ich weiß nicht, was die gegenwärtige Pädagogik für ein Gesicht zu dem Mocklisystem macht, aber das weiß ich: wir lernten dabei zeichnen, und, was auch nichts schadet, wir waren glücklich ob dem Lernen. Ich hielte den Versuch für durchaus nicht frivol, es dem Mockli nachzumachen und die Kinder beim Zeichenunterricht lachen und singen zu lassen.