|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die ewig lange Hauptverkehrsader, der wir durch Innerasien folgen, ist für Karawanen und Ochsenkarren in Wegstrecken eingekeilt. Von Urumtschi nach Hami rechnet man achtzehn Wegstrecken mit Posthaltereien und Karawanenhöfen. Von Hami nach Su-tschou, von Su-tschou nach Lan-tschou und von Lan-tschou nach Sian dauert die Reise jeweils achtzehn Tage. Die Post braucht nur die Hälfte der Zeit. Für einen Brief von An-hsi nach Schanghai muß man im allgemeinen sechsundzwanzig Tage rechnen.

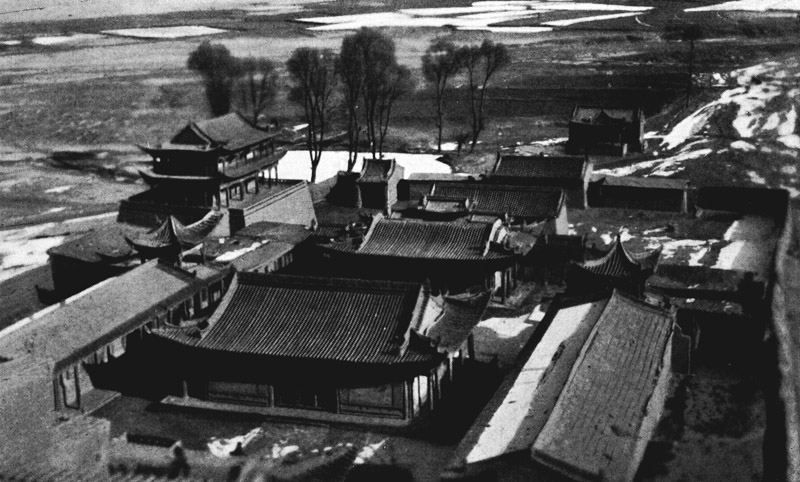

Die Pagode Mu-ta in Kan-tschou. Chen

Am 8. Januar 1935 verließen wir Kan-tschou. Zunächst fahren wir noch die verhältnismäßig saubere und breite Hauptstraße mit offenen Läden entlang. Es herrscht dort reges Leben. Gewöhnlich haben die chinesischen Städte einen Trommelturm und einen Glockenturm. In Kan-tschou sind beide vereinigt. Unser Weg geht durch das Gewölbe des Südtors und durch das Tor der Außenmauer. Vor dem Südtor fließt ein zwölf Meter breiter Fluß. Brücken führen darüber. Ein paar Kilometer links davon erblickt man eine in violetten Tönen schimmernde kurze Bergkette. Die Straße ist ganz gut und geht an einigen Höfen und Bäumen vorbei. Sie ist hier zehn bis zwölf Meter breit. Treu wie bisher begleiten uns die Wachttürme.

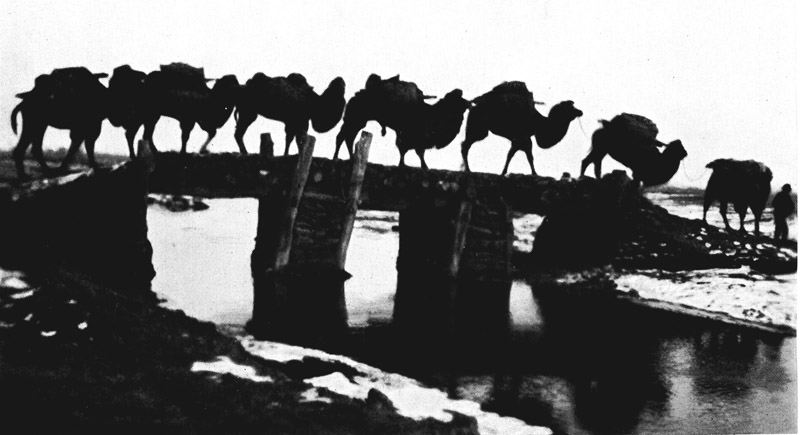

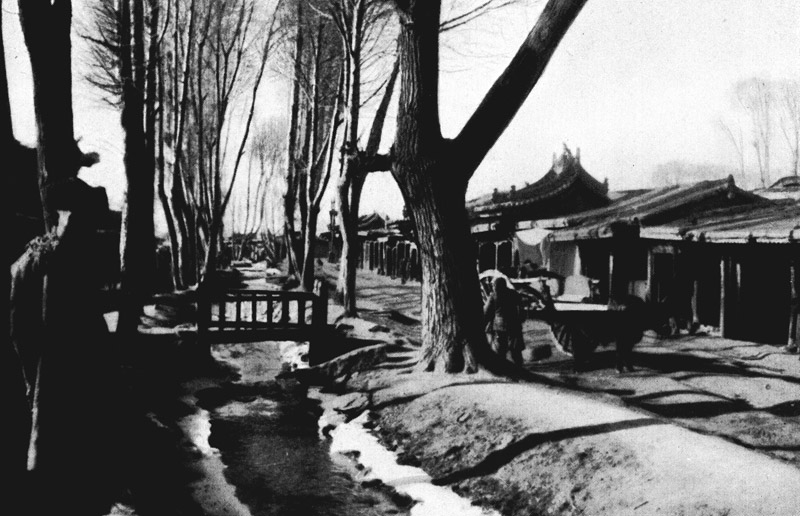

Brücke über den Fluß bei Kan-tschou. Kung

Vor dem Dorf Ying-fa-chuan fand ein Begräbnis stakt; die Musikkapelle hatte keine andern Instrumente als gellende Pfeifen. In der Nähe des Dorfes Erh-schih-li-pu oder »Zwanzig-li-Dorf« erhob sich ein ganz neues Tor, das vielleicht eine Verwaltungsgrenze bezeichnete. Wir fahren dann durch sandiges Gelände, wo der Weg sich ein paar Meter tief einschneidet. Man sieht jetzt weder Bäume noch Höfe. Nach dem Nan-schan im Süden scheinen es einige dreißig Kilometer zu sein, nach den Bergen im Norden etwa acht bis zehn. In einer gelben Lehmlandschaft geht es an mehreren verfallenen Mauern und Toren vorbei. Wir fahren über zugefrorene Kanäle und Gewässer mit oder ohne Brücken. An dem südlichen Abhang und am Fuß des in der Nähe gelegenen Pei-schan sieht man jetzt Teile der Großen Mauer. Wir befinden uns nur ein Kilometer südlich von ihr.

Ein Teil des Wegs ist drei bis vier Meter tief zwischen Lehmterrassen eingeschnitten. Bald haben wir das nächste Dorf, Tung-lu, mit seinen Stadtmauern, seinen Toren und Tempeln vor uns. Der Weg geht dann am linken Flußufer entlang und ist rechts von einem wohl fünf Meter hohen senkrechten Terrassenwall begrenzt. Dann kommen mehrere Dörfer und wieder breitere, tief eingeschnittene Wege. In dem Dorf Mi-hwang-tien wurde das Lager 154 in 1700 Meter Höhe errichtet. Wir befinden uns hier am San-tan-ho, der nach Kan-tschou-ho zu stießt. Auch hier hatten wir zwei Nachtwachen.

Am 8. Januar nach etwa 100 Kilometern.

Der Nachtfrost sank bis -15,7 Grad. Am Morgen des 9. Januar herrschte kalter Ostwind. Ich schlüpfte schnell in den Pelz hinein und setzte mich sofort nach dem Frühstück in die Limousine. Ganz nahe bei unserm Lager steht der Tempel Yü-wang-miao, der Kaiser Yü von der Hiadynastie gewidmet ist. Er hatte dreizehn Jahre an der Regulierung der Überschwemmungen des Hoang-Ho und Jangtse arbeiten lassen. Bis hierher hatte sich seine segensreiche Tätigkeit erstreckt. Er wollte sich dann in die Einsamkeit zurückziehen und ungestört ausruhen. Aber das ganze Volk wollte ihn zum Kaiser haben und zwang ihn, den Thron zu besteigen. An den beiden großen Flüssen und in Kansu finden sich viele Tempel, die ihm zu Ehren errichtet worden sind.

Am 10. Januar um 10 Uhr.

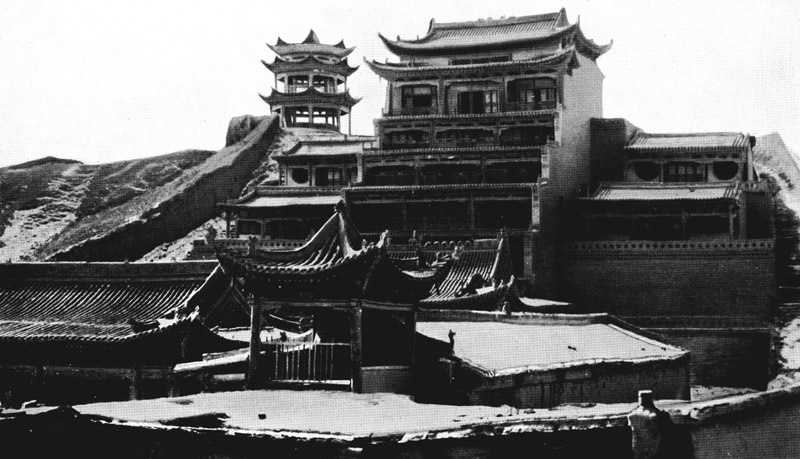

Durch Dörfer, über Kanäle, an Höfen und Bäumen vorbei und durch Hohlwege hindurch geht es weiter. Nach anderthalb Stunden fahren wir über den Fluß San-tan-ho, der zwei schmale Arme hat, über die Brücken führen. Eine Weile später haben wir rechts den Berg und links einen zugefrorenen Kanal. An den untersten Abhängen erhebt sich der eigentümliche Tempel Ta-fo-tse, »des Großen Buddha Tempel«. Wir halten und gehen hinein in seinen Hof, wo Rauchfässer aufgestellt sind. In einem Pavillon stehen drei Buddhabilder auf Altartischen. Im Haupttempel sitzt träumend und lächelnd Buddha selbst, einundzwanzig Meter hoch.

Tempel Ta-fo-tse bei Shan-tan. Chen`

Tempel Ta-fo-tse bei Shan-tan. Chen

Straßenszene in Shan-tan. Chen

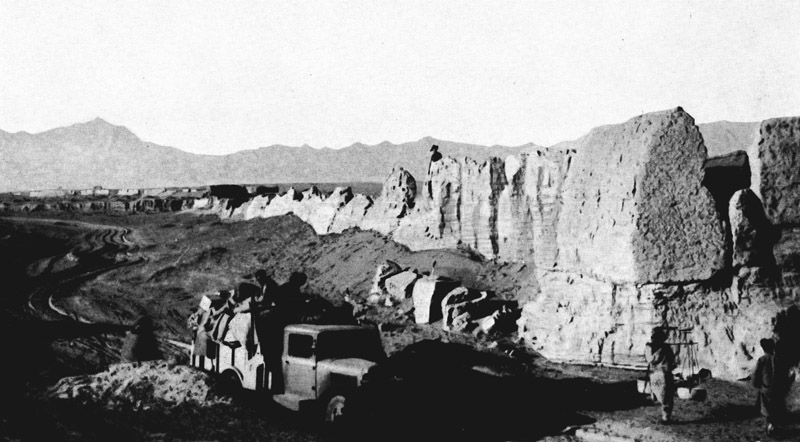

Die Große Mauer östlich von Shan-tan. Chen

Wir entfernen uns wieder etwas von dem Berg und erreichen die Stadt Shan-tan. Beim Bürgermeister machen wir einen kurzen Besuch. Er rät uns, nicht in der Nacht zu fahren, da die Gegend zu unsicher sei. Ein Stückchen außerhalb der Stadt stoßen wir auf die Große Mauer. Sie ist aus Luftziegeln gebaut, unten etwa zwei Meter, oben ein Meter breit und sechs Meter hoch. Diese Maße wechseln sehr. Ein Stückchen weiter ist sie ungefähr ebenso dick, aber etwas weniger hoch. Hier ist ein mächtiger Wachtturm in die Mauer selbst eingebaut.

Den ganzen Tag lang sehen wir links die Große Mauer wie eine gerade, hin und wieder unterbrochene gelbe Linie. Es wird nie einförmig, dieses phantastische Bauwerk zu beschauen, das auf kaiserlichen Befehl in Innerasien errichtet wurde. Die Art der Anlage, die Bauweise, die Beleuchtung zu verschiedenen Tageszeiten, die Lage und Form der Wachttürme wechseln ständig.

Bei San-schih-li-pu, »Dreißig-li-Dorf«, haben wir unser Lager 155 in 1900 Meter Höhe. Wir halten es für sicherer, innerhalb der Dorfmauern zu lagern als im Freien. Unser Polizist aus Su-tschou verschaffte uns immer ein paar Wächter. Jetzt hatten wir einen siebzehnjährigen jung verheirateten Burschen. Seine neunzehnjährige Frau war vor fünf Monaten zu ihrer Mutter nach Hause gefahren. Der junge Ehemann durfte sie nur hin und wieder besuchen. Unsere Diener hänselten den so schlecht behandelten Liebhaber unaufhörlich, der ihnen sein Herz ausschüttete. Hier in dieser Gegend haben die meisten Frauen, sogar die Tunganenfrauen, noch verkrüppelte Füße.

Am 10. Januar um 2 Uhr 50.

Wir fahren weiter nach Südosten und haben vor uns einen fast frei stehenden Berg, den »Rhabarberberg«.

90 Prozent von Kansus Bevölkerung soll dem Opiumlaster verfallen sein. Kein Wunder, da sie alle arm sind. Ihnen muß ja das Leben als Last erscheinen!

Getreulich begleitet uns links die Große Mauer. Man sieht drei Wachttürme. Rechts haben wir einen Berg, Yen-tse oder »Der Rote« genannt. Sein Name kommt von einem roten Farbstoff, mit dem die mongolischen Frauen früher ihre Lippen färbten. Der Berg links heißt Chi-tu-schan und später, wie gewöhnlich, Pei-schan. Wieder fahren wir durch ödes Land. Ein paar Antilopen huschen vorbei, ein Adler kommt im Gleitflug herunter. Das nächste Dorf heißt Feng-cheng-pu, »das Dorf der reichen Stadt«. Der Name klingt wie Hohn, wenn man an die zwölf armen Familien denkt, die hier wohnen.

Nun führt die alte Kaiserstraße in ein enges, zwischen niedrigen Bergen eingeklemmtes Grustal hinein. Auf dem Kamm links schlängelt sich die Große Mauer und geht steil zum Talboden hinunter. Die Kaiserstraße zieht Berge vor, weil hier menschliche Wohnstätten und Wasser zu finden find. Wir steigen immer höher und find bald in 2500 Meter Höhe. Unmittelbar zur Linken kriecht die Große Mauer wieder auf den Kamm hinauf. Dann taucht sie hinab zum Talboden. Man bewundert die Geduld der Menschen und Fürsten, die sie gebaut haben. Ständig haben wir diese gedrungenen, eigentümlich geformten Wachttürme in der Nähe. An einigen Stellen ist die Mauer zusammengestürzt. Bruchstücke von Luftziegeln liegen noch haufenweise da.

Am 10. Januar um 3 Uhr.

Gerade hier erreichen wir unsere größte Höhe mit 2700 Metern. Dann kommt offenes Land mit weiter Aussicht. Die Sonne sinkt und schimmert über dieser märchenhaft stimmungsvollen Landschaft mit ihren alten Türmen und ihren endlosen Mauern. Beim Lager 156 sind wir wieder auf 2400 Meter heruntergekommen.

In der Nacht hatten wir -17,4 Grad. Wir fuhren am 11. Januar weiter gegen Südost zum Dorf Shui-chüan-yi oder »Wasserquelle«. Es ist eine verfallene Ansiedlung, die von sechzig Familien bewohnt wird und malerische Torruinen besitzt.

Ching-lung-schan oder »Berg des Grünen Drachens« heißt der Kamm rechts von uns. Wir kommen in ein von Gräben und Tälern durchschnittenes Gelände und fahren teilweise zwischen Hügeln. Die Wachttürme hören nicht auf, aber die Große Mauer ist stellenweise ausgebrochen. Der Weg ist mitunter gut, meist jedoch verdorben durch Hohlwege und tief eingeschnittene Wagenspuren. Wir fahren bergauf, bergab und ärgern uns oft über Erosionsrinnen, die quer über dem Weg liegen. Bald haben wir Einöde oder Steppe um uns, bald wieder Kulturland und Dörfer. Hier schwenkt die Große Mauer gegen Nordosten ab, in Richtung auf Chen-fan. Beim Dorf Schih-li-pu stehen in ununterbrochener Reihe Bäume an der rechten Seite des Wegs. Sie erinnern an den energischen Tso Tsung-tang.

Am 10. Januar um 3 Uhr 50 (nicht die Große Mauer).

An Yung-chang-hisens Westtor werden wir von Soldaten angehalten, die die üblichen Fragen stellen. Sie begnügen sich nicht mit Besuchskarten, sondern wollen unsere Pässe sehen. Der Führer eilt in die Stadt, um uns anzumelden. Wir warten am Tor und werden von Soldaten mit aufgepflanztem Seitengewehr bewacht. Nach zwanzig Minuten erhalten wir die Erlaubnis zur Weiterfahrt. Durch einige Tore und durch den Trommelturm geht es zum Damen des Bürgermeisters. Der Bürgermeister kommt selbst heraus und will uns und unsere Wagen sehen. Er ist ein alter, schmucker Herr mit weißem, kurzgeschorenem Haar und hat mehrere Jahre lang in Urumtschi unter Marschall Yang Dienst getan. Er gibt uns einen neuen Polizisten und läßt uns weiterfahren. Wir müssen noch durch ein paar gewölbte Tore und an einer Gruppe dummfrecher Soldaten vorbei. Endlich kommen wir aus Yung-chang heraus und können unser Lager in einem Hof aufschlagen. Der Name der Stadt bedeutet »Ewiger Wohlstand«. In ihren Mauern wohnen 500 Familien und außerhalb der Mauer etwa eintausend. Irgendeinen Wohlstand kann man jedoch nicht bemerken, alles ist arm und verfallen. Unser Polizist verschafft uns zwei Nachtwächter und Brunnenwasser. Brennstoff hatten wir im Basar gekauft. Den ganzen Tag war es sehr windig. Die Kutscher der Karren und die Karawanentreiber, die wir trafen, waren von dem aufgewirbelten Staub aschgrau im Gesicht.

Am 10. Januar um 4 Uhr (nicht die Große Mauer).

Am nächsten Morgen wehte ein kalter Wind. Die Sicht war schlecht. Die Kompaßpeilungen für die kartographische Aufnahme wurden kurz. Der Weg geht erst über einen Begräbnisplatz, wo die Gräber kleine kegelförmige Hügel bilden. Mehrere Erinnerungstafeln sind aufgestellt, um Entschlafene zu ehren, die sich Dank oder Bewunderung verdient haben.

Am 12. Januar um 10 Uhr.

Die Straße ist hier vorzüglich. Sie wurde 1928-1929 von den Truppen des »Christlichen Generals« Feng Yü-hsiang angelegt. Er huldigte dem Grundsatz, daß man Soldaten immer beschäftigen müsse. Bei ein paar alten Wachttürmen stehen noch einige wenige von Tso Tsung-tangs Bäumen. Karren, Esel und Kamele wirbeln Staub auf, so daß wir sie erst sehen, wenn wir dicht davor stehen. Melodisch mischt sich der Klang von Kamelglocken mit dem Geheul des Sturms. Der Weg ist zwischen 7 und 8,5 Meter breit. Am Rand befindet sich ein Graben von einem Meter Breite und einem halben Meter Tiefe. Lange Strecken sind durch Regenrinnen zerstört. Alle Brücken sind verfallen. Mitunter mußten wir beschwerliche Umwege machen.

Die Berge verschwinden völlig im Staubnebel. Wir fahren durch die Einöde. Als wir halten, hören wir das klatschende Flattern der kleinen Fahnen an den Kraftwagen und das klagende Heulen des Sturms. Kleine halbnackte, blaugefrorene Straßenjungen umringen unsere Wagen. Man gibt ihnen Schokolade und Brot und fühlt den Griff ihrer kleinen, eiskalten Finger. Die Leute warnen uns vor dem Fluß, den wir gleich östlich vom Dorf überqueren müssen.

Am 12. Januar um 1 Uhr 50.

Wir fahren zu. Weite Strecken des Weges sind vom Wasser überschwemmt. Wir sind beim ersten Flußarm, wo wir drei chinesische katholische Nonnen in langen schwarzen Kappen und schwarzen Kopftüchern treffen. Am dritten Flußarm saß ein Karren fest im Eis. Mit ihm waren die Nonnen gefahren. Effe saß ebenfalls bald hoffnungslos fest. Georg mußte seinen »Edsel« entladen und uns ins Schlepptau nehmen. Es war schon spät geworden. Wir schlugen unser Lager auf, während »Edsel« half, den Karren der Nonnen aus dem Eismatsch herauszuziehen. Der Fluß hieß Chieh-ho, und das kleine Dorf, wo wir lagerten, Chang-lu-pu. Wir warm hier 1700 Meter hoch.

Am 13. Januar hatten wir uns vier und eine halbe Stunde lang zu placken, um die Wagen über den Fluß hinüberzubekommen. Bald saß die Limousine fest und mußte hinaufgezogen werden, bald war es »Edsel«, der zwischen Blöcken, Grus und Eisschollen steckenblieb. Es waren mehrere Flußarme zu überwinden. Die Bremsen froren ein, die Räder waren mit einer Eiskruste überzogen. Das ganze Gepäck mußte am letzten Arm, Tu-lan-ho genannt, wieder abgeladen und mit einem Karren hinübergebracht werden. Hier blieb auch die Limousine stecken. Wir holten Leute aus einem Dorf, die uns mit langen Stricken hinaufzogen. Dann klopften wir das Eis von unsern Reifen und erwärmten die Motoren. Unterdessen wurde »Edsel« wieder beladen. Wir setzen den Weg fort. Er ist sehr schlecht, weite Strecken stehen unter Wasser. Mehrere kleinere Flußarme werden überquert. Hin und wieder ist auf den Feldern ein Eisblock aufgestellt – ein Gebet zu den Göttern um gute Ernte. Ab und zu fahren wir durch ein Dorf. Eins davon lag ohne Schutz, aber jeder Hof hatte seine eigene Mauer.

Gelegentlich stehen Nadelbäume am Weg. Um 5 Uhr erreichen wir die Straße nach Liang-tschou. Hier werden wir wie gewöhnlich angehalten. Wir dürfen erst weiterfahren, als man sich überzeugt hat, daß wir nichts Böses im Schilde führen. Es geht zum Bürgermeister, der uns freundlich empfängt und uns in seinem Yamen wohnen läßt.

In Liang-tschou sollen 4080 Familien oder 25 000 Menschen wohnen. Im ganzen Bezirk rechnet man 32 000 Familien. 3000 Personen wurden bei dem Erdbeben im Jahre 1927 getötet.

Am nächsten Morgen, dem 14. erhielt ich von Yew einen Brief mit der erfreulichen Nachricht, daß er am Abend zuvor bis zu unserm letzten Lagerplatz, dem Dorf Chang-lu-pu, gekommen war. Weniger erfreulich war, daß Serat beim Überqueren des ersten Flusses Unglück gehabt hatte. An seinem Wagen war eine Vorderfeder gebrochen und das Ausgleichgetriebe zerstört. Er brauchte daher verschiedene Ersatzteile und Werkzeuge. Georg wurde mit »Edsel«, Tschockdung und zwei Polizisten hingeschickt, um Serat zu helfen. Unser Aufenthalt in Liang-tschou wurde dadurch unliebsam verlängert.

Mit Kung und Chen fuhren wir in Rikschas nach dem Osttor von Liang-tschou und weiter den zwei Kilometer langen Weg nach der Neuen Stadt. Bei meinem Besuch im Dezember des Jahres 1896 standen Turmhäuser bei den Toren der Altstadt. Sie bildeten einen malerischen Schmuck der Stadtmauer. Jetzt fehlen sie leider. Die Neustadt hat bloß eine viereckige Mauer. Wir fuhren durch das Westtor in die Stadt. Es ist lediglich eine doppelte Öffnung in der Mauer. Innerhalb der Mauer gibt es nur Kasernen und Offizierswohnungen. Hier wohnen der Kommandierende General Ma Pu-chin und sein Stab. An dem Eisenzaun vor ihren Häusern steigen wir aus und geben unsere Besuchskarten bei der Wache ab. Man führt uns in einen Warteraum. Viele Leute, auch Tibetaner, warten hier auf eine Audienz.

Ein Offizier geleitet uns zum Empfangszimmer. General Ma Pu-chin, ein kleiner vierzigjähriger Herr in feldgrauer Uniform, ist ein älterer Bruder des mächtigen Ma Pu-fang in Sining. Sehr höflich empfängt er uns und läßt sich über unsere Pläne und unsern Auftrag unterrichten. Wir werden eingeladen, mit ihm zu Mittag zu essen. Nach einer halbstündigen Unterhaltung erhebt er sich.

Dann machten wir bei den Vertretern der »Eurasia« Besuch. Aus den Benzintanks der »Eurasia« konnten wir unsern Vorrat ergänzen.

Bei der Gasterei am Abend übernahm der erste Adjutant die Pflichten des Hausherrn. Der General ist Mohammedaner und darf nicht mit Ungläubigen essen.

Am 15. machte ich bei dem Missionar John Stanley Muir und seiner Frau Besuch. In dem Haus, wo sie wohnten, hatte ich 1896 bei Belchers Weihnachten gefeiert. Der Hof ist noch in ganz genau dem gleichen Zustand wie damals. Belcher hatte eine große Kirche für 300 Personen gebaut. An ihrer Außenmauer standen Grabsteine für Susie Belcher und William Belcher, die beide im Jahre 1929 gestorben waren. Die Kirche hatte eine ziemlich große Glocke, die im Jahre 1927 beim Erdbeben vom Turm fiel. Sie richtete aber keinen größeren Schaden an, obgleich sie durch zwei Holzböden hindurchfiel. Muir erzählte, daß die Leitung der Missionsstation nach und nach in chinesische Hände überginge.

Ich war gerührt, nach achtunddreißig Jahren den Platz wiederzusehen, wo ich so freundlich von englischen Missionaren aufgenommen worden war. Seltsam – jetzt machte ich eine Wallfahrt nach ihren Gräbern. Georg Söberbom hatte Belchers noch 1928 getroffen. Sie hatten mir damals freundliche Grüße gesandt, die mich aber erst nach ihrem Tode erreichten.

In der katholischen Missionsstation traf ich Pater Alois Becker und Pater Oberle von der Societas Verbi Divini. Die andern waren in den Missionsschulen angestellt. In ihrem Lazarett haben vier Krankenschwestern Dienst. Etwas außerhalb von Liang-tschou befand sich eine Station, wo ich 1896 eine prachtvolle Kirche besucht hatte. Die Mission war damals in belgischen Händen, und in dem Tagebuch war mein Besuch erwähnt. Die Patres berichteten, daß es während der letzten drei Jahre unheimlich viel Niederschläge in der Regenzeit gegeben habe. Die Ernte war in weitem Umkreis vernichtet worden. Dieser Winter war ungewöhnlich mild gewesen. Sie glaubten, daß der Sommerregen die geplante Autostraße immer wieder zerstören würde. Auch würden die Brücken vom Regen fortgespült werden. Außerdem würde man das Brückenholz stehlen. Nur Zement würde Wind und Dieben standhalten.

Am Abend des 16. hörten wir Autolärm. Yew kam von seinem Ausflug nach dem Edsin-gol zurück. Das Wagnis war gelungen. Serat brachte die Lastautos, wenn auch beschädigt und reparaturbedürftig, wieder zurück. Yew versorgte uns mit neuen Lebensmitteln.

Wir genossen also wegen der Reparatur in Liang-tschou gegen unsern Willen noch ein paar Ruhetage. Einen großen Teil unserer Zeit verschwendeten wir damit, bei chinesischen Würdenträgern und bei Missionaren Besuche und Gegenbesuche zu machen. Unser Raum war gewöhnlich voll von Gästen.

Von mehreren Seiten hörten wir, wie sehr die Leute unter unvernünftigen Steuern zu leiden hatten. Man kann sie ganz einfach nicht bezahlen. Viele geben ihre Höfe und Felder auf und wohnen bei Bekannten, um den Steuern zu entgehen. Andere müssen Geld leihen und dafür 4-10 Prozent Zinsen monatlich zahlen. Gutgestellte Farmer, die 400 Mo (2025 Ar) besaßen und Töchter hatten, mußten zum Schluß Hab und Gut und ihre Töchter irgendeinem Wucherer überlassen.

Bei Ping-fan wird jetzt fast ausschließlich, bei Liang-tschou etwas weniger Opium angebaut. Der Preis des Getreides ist gegen früher um die Hälfte gesunken, deshalb lohnen sich Anbau und Ausfuhr nicht. Die Lage ist ganz unhaltbar. Das Land verarmt. Zweckmäßige Bewässerung und ordentliche Straßen sind unbekannt. Die innerpolitischen Machtkämpfe der Generale saugen China aus.

*

Am 19. Januar brach Kung mit Georg und »Edsel«, Dschomtscha, Sanwatze und einem Polizisten auf. Sie sollten den kürzeren Weg über Chung-Wei am Gelben Fluß nehmen. Vielleicht könnte er für die Bahnlinie zwischen Sian und Liang-tschou geeigneter sein. Unser Plan war, in Lan-tschou wieder zusammenzutreffen.

Yew erzählte mir seine Erlebnisse auf dem Weg zum und vom Edsin-gol. Ich zeichnete seinen ganzen Bericht auf. Ich erfuhr, daß Reisende im April dem Fürsten der Torgoten am Edsin-gol erzählt hatten, unsere ganze Expedition sei untergegangen. Die Leute des »Großen Pferdes« hätten uns alle getötet. Der Fürst hatte deshalb alle Hoffnung aufgegeben, uns wiederzusehen. Deshalb war er höchst verwundert gewesen, als Yew und Serat in seinem Lager auftauchten. Ein Steuereinnehmer, der uns in Liang-tschou besuchte, sagte:

»Sie sind eindreiviertel Jahr in Sinkiang gewesen und mit dem Leben davongekommen, ohne einen einzigen Mann zu verlieren? Das ist ja kaum zu glauben!«

*