|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nach dem Besuch in dem Räubernest des »Falschen Lamas« durchquerten wir ein abscheuliches Feld von Vegetationskegeln. Es waren mit Gräsern bewachsene Tonhöcker, die gut sind für Kamele, aber ungemütlich für Kraftwagen. Ein gefrorener Wasserlauf ist nur zwei Meter breit. Er kommt offenbar von einer Quelle. Serat hat gehalten, um das Eis zu untersuchen. Es trägt. Ein Stück weiter macht er wieder halt, diesmal an einem üblen Hindernis. Es muß mit Hacken und Spaten bearbeitet werden. Tiefe Furchen und bewachsene Höcker wechseln ab, es geht hinauf und hinunter. Der Boden besteht aus weißem, mit Soda gemischtem Staubton.

Tiao-hu, »Der hüpfende See«, ist ein typischer Schilfsumpf. Er trägt grünschimmernde Eisschollen, die zum Teil von dünner Schneeschicht bedeckt sind. Hierher kommen die Antilopen, um zu trinken. Hier breiten sich weite Felder des hohen, harten, gelben Grases aus, das die Mongolen Tschagan-derisun nennen. Nach einer Weile sitzt Serat in einer Falle fest. Er und seine Leute springen ab und beginnen mit Hacken und Äxten auf ein paar Höcker loszuhauen. Diese sind aber zäh und hartnäckig, da sie mit Wurzeln durchsetzt sind. Inzwischen versucht Dr. Hummel mit der Limousine vorbeizukommen. Yew, Chen und ich springen heraus, um den Wagen zu erleichtern. Aber auch der leere Wagen konnte das Hindernis nicht nehmen. Er blieb mit dem Wagenboden auf einem Vegetationskegel hängen. Da saß der Doktor nun fest und philosophierte. Serat war glücklicher und fuhr weiter über dieses widrige Feld von Staub und Höckern, Grasbüscheln und Wurzeln. Sein Wagen schlingerte, rollte und stampfte wie ein Boot bei schwerer See. Mehrere Male wäre er fast gekentert. Es schien mir ein Wunder, daß Achsen und Federn nicht brachen. Sobald Serat besseres Gelände erreicht hatte, kam er zu Fuß zu uns zurück. Nun gingen wir dem Grashöcker, auf dem wir festsaßen, mit Spaten und Brechstangen zu Leibe. Jetzt kamen Georg, Effe und Dschomtscha mit ihren Wagen an. Sie hatten es etwas leichter, nachdem wir ihnen den Weg gebahnt hatten. Als der Höcker gehörig zusammengestaucht war, halfen alle schieben. Die Limousine wurde wieder flott.

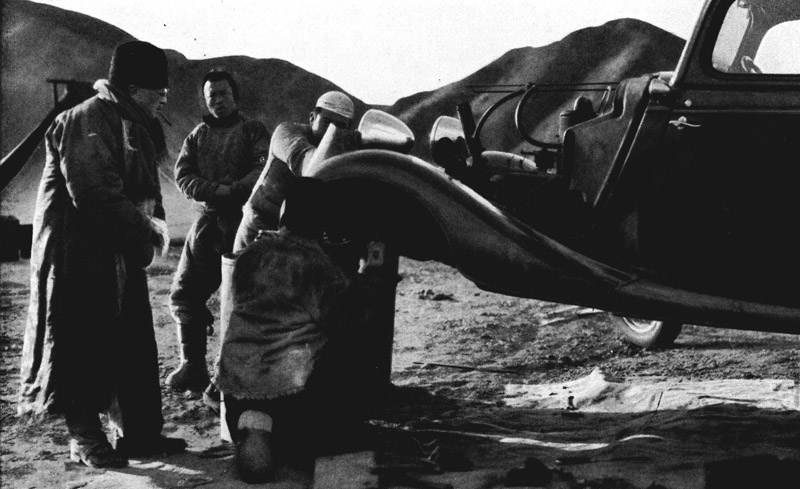

Nach beträchtlichem Zeitverlust und mühsamer Arbeit fuhren wir holpernd und schlingernd weiter. Ich zog es vor, zu gehen. Eine Weile später wurde mir gemeldet, daß die vordere Feder der Limousine gebrochen war. Das längste Federblatt mußte durch ein neues ersetzt werden. Wir schlugen also das Lager auf. Wurzeln mußten als Brennstoff dienen.

Die Limousine erhält eine neue Feder. Bergman

Im Süden nahm der Ma-tsung-schan immer großartigere Formen an. Jetzt war die Kette höher und vom Gipfel bis zum Fuß mit Schnee bedeckt. Blaue Schatten ließen seine wilden Formen hervortreten, als die Sonne sich dem Horizont näherte. Wir befanden uns hier in einer Höhe von 1700 Metern über dem Meeresspiegel.

Am 28. Januar war der Himmel ganz bewölkt. Am Vormittag wurde die neue Feder eingesetzt. Es war fast 12 Uhr, ehe wir aufbrechen konnten. Uns begleitete Effes Lastwagen, in dem Bergman seinen Platz hatte. Er mußte bei jeder neuen Peilung absteigen und den Kompaß auf das Stativ setzen, um seine Peilwinkel feststellen zu können. Die »drei Elefanten« schaukelten vor uns über die unfruchtbare, wellige Wüste dahin. Nach anderthalb Stunden waren wir an einem Doppelbrunnen. Unsere Chinesen glaubten, daß er gerade auf der Grenze zwischen den Provinzen Ningscha und Kansu liege. Bis zur Grenze von Sinkiang war es nicht mehr weit. Sie läuft zehn Kilometer westlich von Ming-shui. Wir nahmen aus dem Brunnen einen kleinen Wasservorrat mit. Er war zwei Meter tief. Auch hier hatten rastende Karawanen Spuren hinterlassen. Etwas später fuhren wir zwischen Hügeln wie durch breite Pforten hindurch. Wir waren hier 1820 Meter über dem Meeresspiegel.

Im Süden steht eine Herde Wildesel mit gespitzten Ohren und geblähten Nüstern und beobachtet uns. Sie sind rötlich- oder brandgelb und weiß an Brust und Bauch. Als sie erkannt hatten, daß wir nicht zu ihrer Gattung gehörten, machten sie kehrt und flohen in gestrecktem Galopp nach Süden.

Wir fahren nach Nordwesten, das Gelände steigt immer noch an. Jetzt sind wir schon 1870 Meter über dem Meeresspiegel. Wir nähern uns offenbar einem Paß, einer Wasserscheide. Ein gewundenes Tal führt zu seinem höchsten Punkt hinauf, der 1980 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Jenseits breitet sich eine Ebene aus, die mit Schneeflocken weißgepunktet ist. Unser Kurs geht nun nach Westen. Das Gelände steigt wieder an. Zwischen Büschen und mit Schnee gefüllten Furchen schlagen wir in 2100 Meter Höhe das Lager 29 auf.

Die Entfernung bis Ming-shui konnte jetzt nicht mehr als fünfzehn Kilometer betragen. In der Nacht war es kalt, 24,3 Grad unter Null. Am Tag war es klar und windstill, als wir auf Ming-shui zusteuerten. Wir hatten nur noch 260 Kilometer nach Hami. Hier sollte sich unser Schicksal entscheiden. Im Süden erhoben sich recht hohe, schneebedeckte Berge. Ein prächtiger Argalischädel mit riesigen gewundenen Hörnern leuchtete ebenso weiß wie der Schneefleck, der ihm als Ruhekissen diente. Ein paar Antilopen fliehen nach Süden. Auf der Ostseite jedes Erdhöckers bildet der Schnee eine Pfeilspitze – hier ist erst kürzlich westlicher Schneesturm gewesen.

Zwischen zwei Bergrücken überschreiten wir eine flache Schwelle. Nach Westen erstreckt sich eine leicht abfallende Ebene mit Grasbülten und teils schneebedecktem, teils rotgelbem Boden. An mehreren Stellen kreuzen wir Fährten von Wildeseln im Schnee. Die völlig verschneiten Berge im Norden und Süden erheben ihre Massen wie Denkmäler aus blendend weißem Marmor. Die Landschaft ist von großartiger Schönheit. Noch am Vormittag halten wir bei den Ruinen des zweitausendjährigen Forts und der Wachttürme. Sie legen noch heutzutage Zeugnis ab von den Grenzwerken der großen Hankaiser im Nordwesten. Sie waren einst Bollwerke gegen die anstürmenden Hunnen. Die Zelte wurden aufgeschlagen. Inzwischen sahen wir uns die heute noch trotzigen Mauern an. Ein paar gähnende Löcher unter ihnen verrieten wohl unterirdische Räume, zu denen Fuchsfährten im Schnee führten. Effe kroch mit einer Flinte bewaffnet hinein. Der Hund Pao wurde auf Erkundung ausgeschickt. Aber alles blieb still.

Bei Ming-shui, dem »Klaren Wasser«, wollten wir ein paar Nächte bleiben. Chen wollte einen zweiten astronomischen Punkt zwischen dem Edsin-gol und Hami bestimmen. Heute morgen stellten wir auf einer Schwelle eine Höhe von 2130 Metern fest. Nach unsern Höhenmessungen hatten wir damit den höchsten Punkt der nördlichen Autostraße nach Sinkiang überschritten.

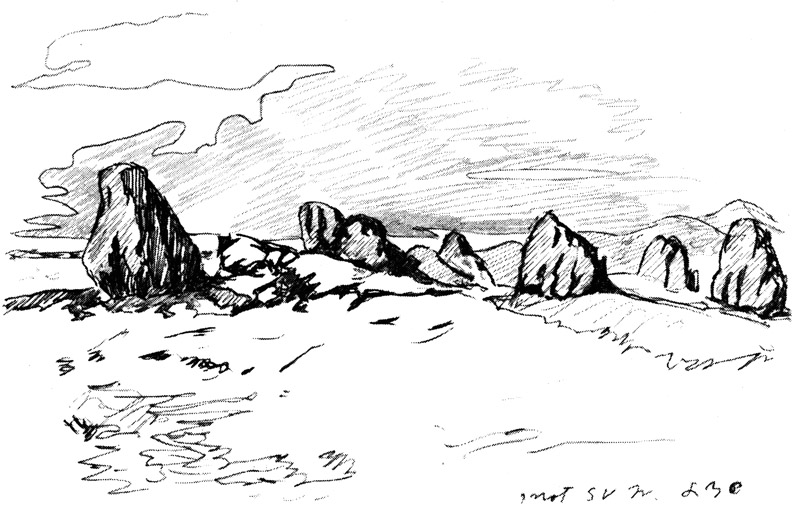

Zweitausend Jahre lang hatten die Befestigungswerke aus Luftziegeln mitten in dem Kesseltal gestanden. Ungezählten Sandstürmen und Schneeorkanen hatten sie getrotzt. Dennoch hatte die Zeit sie nicht vernichten können; es standen noch sieben große Blöcke da. Sicher würden noch weitere Jahrhunderte nötig sein, sie dem Erdboden gleichzumachen und ihre letzten Spuren zu verwischen. Einmal wird aber der Tag kommen, wo die Archäologen den Ort nicht mehr feststellen können und die Füchse ihre Baue an anderer Stelle graben müssen.

Ruinen des Forts bei Ming-shui. (Zeichnung des Verfassers.)

Ruinen des Forts bei Ming-shui. Bergman

Der Brunnen von Ming-shui sollte jetzt kein Wasser haben. Wahrscheinlich versandete er nach dem Aufhören des Karawanenverkehrs. Wir konnten daher von Glück sagen, daß ein Schneesturm vor kaum einer Woche über die Gegend dahingebraust war. Wir hatten daher unmittelbar vor unsern Zelten reichlich Wasser. In Furchen und Senken waren die Schneewehen fußtief. Merkwürdigerweise lag noch Kameldung in langen Reihen da, die verrieten, wie die Tiere während der Nächte angepflöckt gewesen waren. Zwei Jahre Sonnenschein, Kälte, Wind und Regen hatten ihn nicht zu zerstören vermocht.

Am 30. Januar erwachten wir von einem unbedeutenden Nordweststurm. Der Wind war nicht gefährlich, nur sieben Meter in der Sekunde. Die Temperatur in der Nacht war nur 17,5 Grad unter Null gewesen. Aber es war dennoch kalt und unbehaglich. Der Himmel war bewölkt; es war dunkel und düster. Man scheute sich aufzustehen. Der Tag sah wenig verheißungsvoll für Chens Beobachtungen aus. Jetzt waren die herrlichen hellen und klaren Tage vorbei, deren wir uns bisher erfreuen durften. Um 6 Uhr abends begann es zu schneien. Um 10 Uhr hatte es noch nicht aufgehört. Der ganze Boden war weiß wie ein Leichentuch. Munter und leise sanken die Schneeflocken herab. Dieses Schneewetter brauchte nur ein paar Tage anzuhalten, und wir waren eingeschneit – so nahe am Ziel! Doch wenn wir wochenlang bei Ming-shui festgehalten wurden, so war sicher eine höhere Absicht damit verbunden. Es geschah gewiß zu unserm Besten. Vielleicht würde eine blutige Empörung vorüber sein, ehe wir anlangten. Ein rücksichtsloser Heerführer würde sich dann wohl zurückgezogen haben, ehe er uns in seine Hände bekam. Mit größter Ruhe lauschte ich daher dem Geräusch der am Zelttuch herabgleitenden Schneemassen.

Eine kleine Abwechslung schenkte uns Chen durch den Rundfunkapparat. Am vorigen Abend hatte er die Nachricht aufgefangen: »Ruhe in China – Sun Fo hat einem Berichterstatter mitgeteilt, daß aus Sinkiang keine Neuigkeiten eingelaufen sind.« Am 30. meldete Nanking: »Hwang Mu-sung wird nach Tibet gesandt, um zu vermitteln. Sheng Shih-tsai hat Nanking davon unterrichtet, daß Südsinkiang sich entgegen den Behauptungen nicht von der Provinz getrennt hat.« Diese beiden Meldungen sagten eigentlich nichts. »Im Westen nichts Neues« konnte eher bedeuten, daß die Grenze so abgesperrt war, daß keine Neuigkeiten durchkamen. Jedenfalls war Südsinkiang oder Ostturkestan am 30. Januar von der Provinz abgetrennt. Wir sollten bald erfahren, daß das Gerücht der Wahrheit näherkam als das Dementi. Für unsere Absichten waren die beiden Botschaften alles andere als günstig. Sie hätten unsere Spannung steigern müssen, aber wir nahmen die Meldungen gelassen auf und überlegten kaltblütig. Nur eine Woche trennte uns noch von dem Tag, der uns auf unsere Fragen Antwort geben sollte.

Am 31. Januar zeigte das Minimumthermometer 26,5 Grad unter Null. Der ganze Boden war weiß. Eine richtige Winterlandschaft umgab uns mit all ihrer öden, schweigenden Pracht. Dichte Wolken bedeckten den Himmel, aber am Nachmittag brach die Sonne durch. Bergman machte eine Planzeichnung von den Ruinen. Wir andern schrieben Tagebuch. Der Wind kam aus Nordwesten. Die Wolken scharten sich um die Sonne, als das Tagesgestirn sich dem Horizont näherte.

An den Ruinen konnte man ablesen, daß die nordwestlichen Winde während der letzten zweitausend Jahre stärker gewesen waren als die südöstlichen. Die südöstlichen Seiten und Blöcke der Ruinen waren ziemlich gerade. Die nach Nordwesten liegenden waren dagegen von den Winden abgerundet und stark angegriffen.

In der Nacht zum 1. Februar sank die Temperatur auf 29,5 Grad unter Null. Der Himmel war ebenso hoffnungslos bewölkt wie vorher. Die Sonne ging zwischen Wolken unter. Der westliche Horizont dagegen brannte in glühendem Rot, das in schwach violette Farbtöne überging. Am späten Abend klärte sich der Himmel auf. Chen konnte seine Sterne beobachten. Aber er brauchte noch eine Nacht; wir mußten uns mit Geduld wappnen.

Chen hatte die ganze Nacht zum 2. Februar bis 7 Uhr 20 morgens gearbeitet. Die Kälte erreichte ein Tief von 32,5 Grad. Bis um 2 Uhr hatten Yew, Hummel und Kung für ihn das Feuer im Zelt unterhalten. So konnte er von Zeit zu Zeit seine Hände auftauen. Sie setzten ihm auch Tee und Essen vor, um seine Lebensgeister wach zu halten. Dann mußte Sanwatze ihm helfen. Der neue Tag brach strahlend an, nur am Horizont waren leichte Wolken zu sehen. Nun würde wohl der Schnee zum guten Teil verschwinden und uns nicht mehr aufhalten.

Bergman hatte festgestellt, daß das alte Hanfort ein Quadrat von 25 Metern Seitenlänge gebildet hatte. Davor standen sieben oder acht wuchtige Türme, die 6,5 Meter hoch und unten 5,5 Meter breit waren. Gegen Norden wurde die Anlage durch eine Mauer geschützt. Sie war allerdings im Lauf der Zeit zu einem flachen, 15 Meter breiten Wall abgeplattet worden. Im Süden bildete ein Hohlweg einen natürlichen Schutzgraben. Im Umkreis fanden sich verschieden große, bronzene Pfeilspitzen aus der Hanzeit. Auch die Nacht zum 3. Februar wurde kalt, -31,1 Grad. Früh am Morgen floß ein milchweißer Nebel wie verschüttete Sahne über die Ebene. Er wurde von einer südöstlichen Brise getrieben. Im Zenit leuchtete der Himmel blau. Von den Bergen waren nur die Gipfel über dem Nebelmeer zu sehen. Grashalme und -hügel, Kisten und Benzinbehälter waren mit dichtem Reif überzogen, sie sahen wie aus Alabaster geschnitten aus. Aus dem schwimmenden Nebel ragten die Ruinen wie geisterhafte Erscheinungen hervor. Die Landschaft war phantastisch.

Wir fuhren ab. Rechts ließen wir auf einem Bergausläufer einen Turm liegen. Wir zogen an dem einen Ming-shui-Brunnen vorbei und richteten den Kurs gegen Nordwesten. Bald sind wir mitten in den Bergen und kreuzen ein Bachbett, wo der Schnee angehäuft lag. Wegen des Schnees mußten wir einen kleinen Umweg nach Norden machen. Als Straße betrachtet war dieser Weg widerwärtig, ein Wirrwarr von Buckeln und Knollen, Hügeln und Terrassen, Furchen und Rinnen. Alles war heimtückisch unter Schneeverwehungen verborgen. Man kann nicht beurteilen, wo und wie tief die Löcher sind. Darum versinkt man oft im Schnee. Der andere Brunnen ist im Tal zwischen den Ruinen von einigen Häusern gelegen. Dazwischen sind Granitfelsen, die der Wind ausgehöhlt und geformt hat. Hier und da ist der Boden sandig und weich. Unsere Kolonne kommt langsam voran. Bald bleibt der eine, bald der andere Lastwagen stecken und muß ausgegraben werden. Ein paarmal müssen wir warten, bis die Besatzung den Schnee aus einer Rinne ausgeschaufelt hat.

Wir steigen allmählich zu einem neuen Paß empor. Bis hierher reicht der Nebel nicht, die Luft ist ganz klar. Blickt man aber zurück, so sieht man, wie der weiße Schleier nahe um Ming-shui fällt. Um 1 Uhr erreichen wir den Paß, er ist nur 40 Meter höher als Ming-shui. Die Abfahrt von seiner Höhe ist sehr steil. Alle Bremsen werden gezogen. Man kommt in ein neues Tal zwischen Schieferfelsen. In der Ferne sehen wir den Tien-schan schwach schimmern. Die Schneemenge nimmt westlich vom Paß zu. Auf mehr als 500 Kilometer hatten wir keine Spur eines Menschen gesehen. Allgemeines Aufsehen erregten daher die Fußtapfen eines Mannes. Im neugefallenen Schnee waren sie gut zu erkennen. Er hatte ein Kamel und ein Pferd nach Süden geführt. Wer dieser Wanderer gewesen war, erfuhren wir nie.

Ringsum erhoben sich mittelhohe dunkle Berge. Grasbewachsene Erdhügel traten oft zahlreich auf, und Saksaulen kamen wieder vor. Ein paar Meter breit windet sich der Weg über eine ausgedehnte Ebene. Wir sinken unmerklich, sind aber schon 350 Meter unterhalb des letzten Passes. Der gewellte Boden ist hart und wird von unzähligen Rinnen durchkreuzt. In einer dieser schneegefüllten Rinnen blieb Serat stecken und mußte ausgegraben werden. Das Lager 31 liegt 400 Meter unterhalb Ming-shui mitten auf dieser Ebene. Wir kreuzten östlich von Ming-shui einen stachen Paß. Er ist die Wasserscheide zwischen kleinen Bächen und Oasen im Osten und einem größeren Sammelbecken im Westen. Der andere Paß, im Nordwesten von Ming-shui, ist weniger wichtig. Die Berge im Süden gehören zum höchsten Kamm des Pei-schan.

Am Morgen des 4. Februar war es klar und ruhig. Aber um den Karlik-tag, das »Schneegebirge«, westnordwestlich von uns, sah der Himmel drohend aus. Dunkle blauschwarze Wolkenmasten ballten sich um die Gipfel des Gebirges zusammen. Sie stiegen scheinbar zum Zenit empor und schienen näherzukommen wie eine riesige nach Osten rollende Flutwelle. Die mächtigen Berge im Süden mit ihren Schneestreifen waren noch sichtbar. Im Osten leuchtete ein Stück blauen Himmels, das sich indessen bald trübte und verschwand. Hamis Himmel war dunkel und düster, wohl ein Vorzeichen der Ereignisse, die uns dort erwarteten!

Die Schneemenge nimmt ab. Wir folgen dem Kamelpfad, der leicht zu erkennen ist. Der Schnee bleibt in seinen Furchen liegen und leuchtet wie ein weißes Band. Nur hier und dort findet sich eine zusammenhängende Schneedecke und verbirgt den Pfad. Dann müssen wir nach Gefühl steuern. Einmal verloren wir ihn ganz, mußten halten und suchen. Jetzt sitzen wir wieder in einem Graben fest. Fünf Leute sind draußen und schaufeln. Bisweilen ist die Schneekruste heimtückisch. Sie trägt die Limousine eine Weile, aber dann bricht sie. Wir haben dann einen richtigen Schneewall um uns. Da muß der Wagen buchstäblich ausgegraben werden.

Es beginnt leicht zu schneien. Jetzt ist der Himmel auf allen Seiten in Wolken gehüllt. Während der ersten Stunden der Fahrt haben wir zwanzigmal im Schnee festgesessen. Jedes Lastauto verfügt über zwei Schaufeln, die Limousine hat nur eine.

Der Weg wird später bedeutend besser; die Furchen werden seltener. Grasbüschel und Buschwerk wachsen auf Querstreifen. Ein großer Obo ist aus trockenen Tamariskenstämmen und Kamelskeletten errichtet. Ein Schädel thront zuoberst als Mahnung der Vergänglichkeit. Der Schnee wird dünner. Eine Weile später werden die Schneeflecke selten. Die wenigen, die noch da sind, hat der Wind mit Flugsand und Staub bedeckt. Die drohende Wolkenwand im Norden hat sich gelichtet. Die Vorberge und Kuppen des Tien-schan treten im Norden schwach hervor. Wir fuhren eine neue Bodensenkung ähnlich der früheren hinab. Man kommt wie auf einer Treppe in tiefer gelegene Gegenden. Auf den steilen Böschungen der Treppenstufen liegt Flugsand. Eine einsame Pappel wird in einem kleinen Quertal sichtbar. Jetzt findet man keine Spur mehr von Schnee. Der letzte Schneefall hat deutlich nur die höchsten Gebiete berührt.

Kamelskelett als Wegzeichen in der westlichen Gobi. Bergman

Am späten Nachmittag erreichen wir den Wutung-wo-tse, die »Pappelsenke«. Es ist ein 15 Meter breiter und 100 Meter langer eisbedeckter Tümpel, der von einer Quelle gespeist wird. Georg holt hier zwei Säcke Eis. Darauf setzen wir den Weg auf einer Terrasse fort. Der graue Boden fällt steil ab. Es klärt sich etwas auf, aber der Karlik-tag ist noch in Wolken verborgen. In dem letzten Flußbett passierten wir unsern tiefsten Punkt bei etwa 1035 Meter. Wir sind also um mehr als tausend Meter seit Ming-shui gefallen. In unendlicher Ausdehnung liegt die Ebene vor uns. Die Wolken lösen sich auf, die Abendsonne bricht hervor. Aber sie geht bald unter. Die Peilungen werden später mit den Lampen gemacht. Nach einer Fahrt von ungefähr sechzig Kilometern lagern wir mitten auf der Ebene.

In der Nacht waren nur -17,7 Grad. In den frühen Morgenstunden wurde der Karlik-tag prachtvoll sichtbar mit seinem blauschimmernden Schneefeld inmitten der mächtigen Bergmassen. Aber sie verschwanden wieder in einem dunklen Wolkenschleier wie gestern. Im Westen ist der Himmel klar. Von Zeit zu Zeit fahren Wolkenschatten wie schwarze Fetzen über die Ebene hin. Über unfruchtbare Wüste geht es weiter. Selten kommt man an einem Obo vorbei, ebenso selten an einem Skelett. Manchmal finden wir die Spuren eines alten Karawanenlagers. Von Ming-shui an ist unsere Richtung nordwestlich gewesen, jetzt geht es nach Westen.

Auf einer kleinen Anhöhe thronen fünf Obos. Weiter vorn erkennen wir die kleinen flachen Kuppen wieder, zwischen denen Sinkiangs östlichste Stadt Miao-erh-kou gelegen ist. Sie war der erste stets bewohnte Ort, den wir nach unserer Wanderung durch die Gobi am 19. Januar 1928 erreicht hatten. Der Doktor erkennt auf einer beherrschenden Kuppe sogar den weißen, mit Kuppel versehenen Mazar, das Heiligengrab. Damals wohnten einige Türkenfamilien dort. Wenn diese netten Menschen noch in ihren einfachen Häusern aus Luftziegeln lebten, würden wir alte Freunde treffen. Von ihnen könnten wir erfahren, ob der Krieg zwischen Ma Chung-yin und Sheng Shih-tsai noch wütete. Nach einer halben Stunde tritt der Mazar deutlich hervor. Wir erreichen den kleinen zugefrorenen Bach. Schilf und wilde Rosen wohnen an seinem Bett. Wir sind jetzt nahe an den Bergen, die sich rechts vom Weg erheben. Links am Fuß eines Felsens war vor sechs Jahren ein chinesischer Tempel in einem Park. Er ist jetzt verschwunden. Der Weg windet sich zwischen den Kuppen zur Ebene hinauf. Eine Herde Antilopen flüchtet – Antilopen hier in der unmittelbaren Nähe einer Stadt.

Es ist 1 Uhr, als wir die Stadt selbst erreichen. Man sieht sofort, daß der Krieg über sie hingegangen ist. Alle Häuser sind ohne Dach, nur die nackten Lehmmauern stehen noch. Während einer kurzen Rast gehen wir hin und sehen uns um. Kein Lebewesen schien da zu sein. Kein Hund hatte uns mit seinem Gebell empfangen. Keine Hühner spazierten pickend zwischen den Höfen herum. Und wieder entfloh eine Herde Antilopen, die bis an die Hütten herangekommen war. Die Stadt war zerstört und verlassen. In den Häusern gab es nichts mehr von Wert. Wenn Ma oder Sheng Herren über Miao-erh-kou wären, so hätten sie eine Besatzung zurücklassen müssen. Dieser Ort ist doch der äußerste Vorposten der Provinz Sinkiang. Er liegt an einem der Handelswege, der zu den bedeutendsten in China gehört hat. Das Ganze kam uns sonderbar vor. Mit schlimmen Vorahnungen verließen wir die schweigende Stadt.

Durch das Felsentor, das wir noch so gut kannten, rollten wir in die Einöde hinaus. Antilopen kreuzen den Weg gerade vor dem ersten Wagen und verschwinden im Süden. Rechts stehen ein Wachtturm und eine einsame Lehmhütte. Wir passieren die Terrasse, auf der die Quelle liegt. Das Land ist unfruchtbar. Selten sieht man ein Steinmal. Jetzt gibt es keine Oboen mehr. Wir sind in mohammedanischem Land, wo die Steinmale in der Turksprache ganz einfach »Nischan« oder Zeichen genannt werden.

Das Meer, das Meer! Wiederum breitet sich die endlose Ebene vor uns aus. Ihr Horizont scheint unerreichbar. Der Weg ist gut. Die drei »Elefanten« stürmen in Wolken von Staub wie gejagt nach Westen. Dort steht ein einsames Lehmhaus, zu dem eine Karrenspur hinführt. Aber es mag lange her sein, daß dort ein Karren fuhr. Gewaltige Schilffelder! Spuren von Karrenrädern sind tief in den Boden eingeschnitten. Eine seichtere Furche in der Mitte stammt von den Hufen oder Klauen der Zugtiere. Alles zeugt von lebhaftem Verkehr auf dieser Straße. Aber jetzt – keine lebende Seele, keine frischen Spuren von Menschen, Tieren oder Karren. Wir sind in einem verlassenen Land. Es ist so öde wie die Wüste, ein Land, in dem nur das Schweigen des Todes herrscht.

Wir ersticken fast in den Staubwolken, die die Kraftwagen aufwirbeln. Nur undeutlich sehen wir die andern. Serat ist vor uns, Dschomtscha hat einen platten Reifen. Wo ist Georg? Ja, auch er ist uns voraus. Wir fahren mit ihm um die Wette. Ich gebe den Befehl zum Lagern. Es ist spät und nicht ratsam, in der Nacht bis nach Hami zu fahren. Georg fährt weiter. Jetzt ist die ganze Kolonne zersplittert. Es wäre besser, gerade jetzt zusammenzuhalten. Der Doktor und Chen steigen auf Lehmhügel neben der Straße und geben mit roten Flaggen das Zeichen: Kehrt! Sie sehen auch, wie Georg Serat einholt, wie beide zwischen den Räderspuren und den undurchdringlichen Schilfbeständen an den Seiten umwenden.

Allmählich versammeln sich alle bei uns. Wir lagern bei einer alleinstehenden Pappel. Dieses Lager, Nr. 33, lag 390 Meter tiefer als das vorhergehende. Wir hatten also den ganzen Weg von Ming-shui an Höhe verloren. Hier befindet sich eine offene Süßwasserquelle. Der Name des Platzes ist uns unbekannt, aber wir sind nur einige Kilometer von der Stadt Huang-lu-kang, dem »Hügel des gelben Schilfs«, entfernt. Die vier Zelte wurden aufgeschlagen und die Lagerfeuer angezündet. Wie gewöhnlich wurde uns in meinem Zelt Tee, Kuchen und Eingemachtes vorgesetzt. Dann mußten wir ein paar Stunden warten, bis Chia-kwei mit der Erbssuppe und den Fleischklößen fertig war. Achtzehn Tage waren vergangen, seit wir zuletzt einen Menschen sahen. Jetzt waren wir ganz in der Nähe von Hamis äußerster Niederlassung.

Aber es waren keine Menschen zu sehen, keine Patrouillen unterwegs. Keine Kamele, Pferde oder Ochsen weideten in diesem üppigen gelben Gras, und keine Hunde bellten. Was war geschehen? War das Land vollständig verwüstet? Wer herrschte über diese Einöde? In den Räubergegenden im Osten hatten wir Nachtwachen. Hier dagegen brauchte man keine Vorsichtsmaßregeln. Die Stimmung ging hoch. Unterhaltung und Gelächter erfüllte mein Zelt. Wir saßen länger zusammen als gewöhnlich.

Wir würden nicht klein beigeben, bis wir alle Wege und Auswege versperrt gefunden hätten. Wenn wir in Hami hinausgeworfen würden, wollten wir auf dem Weg nach An-hsi eine Schleife nach Südosten machen. Wir würden ungefähr auf dem halben Weg nach dieser Stadt nach Westen abbiegen und versuchen, durch Pei-schan nach Altmysch-bulak und Korla zu kommen. Wir würden mit einem Wort nichts unversucht lassen, bis wir den Rückzug nach Nanking anträten.

Unter funkelnden Sternen und bei verglimmenden Lagerfeuern schliefen wir ruhig die letzte Nacht, bis der Würfel geworfen wurde und wir unsern Rubikon überschritten.

Als wir am Morgen des 6. Februars unsere letzte Tagereise nach Hami antraten, hatten wir nicht die leiseste Ahnung von der wirklichen Lage in der von Revolten und Bürgerkrieg zerrissenen Provinz Sinkiang. Am Edsin-gol und bei Ming-shui hatten wir durch den Rundfunk Nachrichten von Frieden und Ruhe aufgeschnappt. Nur eine kurze Mitteilung hatte etwas von einer örtlichen Revolte unter der türkischen Bevölkerung westlich von Hami erwähnt, die aber bereits beendet sein sollte. Vielleicht konnten wir also die Grenze von Sinkiang ohne Abenteuer überschreiten.

Niemand schwankte, Chinesen und Mongolen in unserer Expedition waren ebenso entschlossen wie die Schweden. Wir berieten nicht einmal, als wir uns dem Außenbezirk des Vegetationsgürtels der Oase näherten. Ebensowenig schenkten wir der Tatsache besondere Aufmerksamkeit, daß nur wenige Bauern vor einsamen Höfen standen und uns nachsahen. Wir fuhren einfach drauflos. Iacta est alea, transibimus Rubiconem! Es war ein verhängnisvoller Schritt. Aber wir fuhren weiter.

Vor uns teilte sich der Weg gabelförmig. Der rechte führte in das Dorf Huang lu-kang hinein, der linke an einem Zelt vorbei. Hier wurden wir entwaffnet und erhielten eine Bewachung. Wir wurden nach Hami gebracht. Dort und in Korla – »der Stadt unserer Sorgen« – erlebten wir fast unwirkliche Abenteuer. Ich schrieb darüber ein eigenes Werk – »Die Flucht des Großen Pferdes«. Wir wurden gefangengehalten und bedroht. Fast wären wir alle erschossen worden. Nur die Preisgabe unserer Kraftwagen konnte uns retten. Unsere Fahrer wurden unter Mißbrauch des Roten Kreuzes gezwungen, den kriegführenden Parteien zu helfen. So wurde unsere Expedition zersprengt. Alle Verbindungen mit der Außenwelt waren zerschnitten. Um uns brandete der Krieg, in den wir gegen unsern Willen hineingerissen zu werden drohten. Erst am 29. März waren wir in Korla wieder versammelt. Gottlob alle gesund! Auch die Kraftwagen hatte Ma Chung-yin, »das Große Pferd«, entgegen allen Erwartungen wieder zurückgegeben. Sie standen fahrbereit auf unserm Hof.

Am 1. April waren wir zum Aufbruch bereit und konnten unsere Expedition fortsetzen. Ein Lastauto und alles entbehrliche Gepäck ließen wir in Korla in der Obhut des Hauptmanns Deviaschin zurück. Die drei andern Lastautos und die Limousine sollten am Fuß des Kuruk-tagh entlang zu dem neuen Fluß, dem Kum-darja, fahren und in der Nähe der Quelle Jardang-bulak ein Standlager (Nr. 70) aufschlagen. Von Kara-kum aus machte ich mit Chen eine zweimonatige Flußfahrt auf dem Kum-darja nach dem neuen Lop-nor. An seinem Nordufer trafen wir uns mit Kung, der uns mit der Limousine abholte. Unsere Reise war damit abgeschlossen.

Yew, Kung und Effe unternahmen im April eine Erkundungsfahrt mit zwei Autos nach Altmysch-bulak. Hummel sammelte Vögel, Insekten und Pflanzen am Fluß oberhalb von Jardang-bulak, Bergman machte an einem Arm des Kum-darja eine Wüstenfahrt nach Süden. Es wurde also auf mehreren Gebieten gearbeitet. Die Ergebnisse waren so bedeutungsvoll, daß ich ihnen eine eigne Arbeit widmen werde.

*