|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Kurz hinter Chia-yü-kwan befindet man sich schon wieder in unfruchtbarer Wüste. Das Land ist aber nicht völlig leblos. Hier eilt ein Rudel Antilopen schnell wie der Wind dahin, dort zieht auf einem Nebenweg eine Kamelkarawane. Die Entfernungen werden von kleinen abgestumpften Lehmkegeln bezeichnet. Sie heißen Pu-t'ai (Pu = Entfernung, t'ai = Turm) und gleichen denen, die an einigen Wegen in Ostturkestan stehen. Ungefähr zwei Kilometer voneinander entfernt erheben sich die einfachen malerischen alten Wachttürme. Sie sind stumme Zeugen aus einer Vorzeit, wo dieser berühmte Kaiserweg, der Hochweg der chinesischen Seide durch Asien, eine Bedeutung hatte, von der die Völker der Gegenwart kaum etwas wissen. Gewöhnlich sind die Wachttürme von einem viereckigen Hof mit niedriger Lehmmauer umgeben. Davor stehen dicht beieinander in einer Reihe fünf kleine Lehmkegel. Sie befinden sich an der Seite des Wachtturms, die nach dem Weg zu liegt.

Über einen gefrorenen Quellbach führt eine neuerbaute Brücke, ein ungewöhnlicher Anblick in diesem Land. Das Gelände fällt in der Richtung des Wegs. Die Fahrbahn ist besser als bisher. Hier versuchte man die Straße zu verbessern. Alle Steine hatte man auf die Seite geschafft, wo sie zwei gleichlaufende Wälle bilden, auf deren Innenseite eine Andeutung schmaler seichter Gräben zu sehen ist. Der Weg dazwischen hatte eine Breite von etwa zehn Metern.

Als schützende Schildwachen tauchen immer wieder die grauen, verfallenen, einförmigen Türme auf. Einer schien neu erbaut oder ausgebessert zu sein. Jeder Turm trägt auf seiner Vorderseite eine kleine Tafel mit einer Art Bilderschrift. Hier lautet eine solche Inschrift: Pei-yü-tun, das heißt »Reservierter Schutzturm«. Eine Kolonne von neun Ochsenkarren bringt Handelswaren, Stoffe, Zigaretten und Getreide, nach An-hsi. Der nächste Turm trägt die Inschrift: Hsia-pa-tun, »Turm des niedrigen Uferdammes«. Der Verkehr nimmt zu, je weiter wir nach Osten kommen. Eine Karawane von zwanzig Eseln befördert Kohlen. Weiter südlich im Nan-schan liegt eine Kohlengrube, von der Su-tschou seinen Bedarf erhält. Links sind Häuser und Bäume zu sehen, die zu der Oase Su-tschou gehören.

Um ½2 Uhr sind wir an dem Fluß Pei-ta-ho, der hier in einen großen und mehrere kleine Arme geteilt ist. Er ist einer der beiden Quellflüsse des Edsin-gol. Über die Brücke des größeren Arms wagte sich Serat mit seinem Lastwagen nicht. Er versuchte unterhalb der Brücke das Flußbett zu durchqueren und blieb im Sand stecken. Georg steuerte den »Edsel« etwas weiter stromabwärts über Grusboden hinüber und zog dann Serat auf das Ufer hinauf. Bei einer zweiten Brücke standen an zwanzig Araben und warteten. Hier kamen unsere Kraftwagen glücklich hinüber.

Nun haben wir die Stadtmauer von Su-tschou zu unserer Rechten und folgen ihr bis zum Nordtor der Stadt. Hier werden wir von Soldaten angehalten. Einer erhält unsere Besuchskarten und beeilt sich, wie gewöhnlich, uns im Yamen des Bürgermeisters anzumelden. Währenddessen müssen wir warten. Das Leben und Treiben in dem engen Stadttor war reizvoll mit seiner orientalischen Buntheit, seiner Geschäftigkeit, seinem Lärm und seinem Staub. Da kommen, gezogen von langsam schreitenden Ochsen, knarrende Karren. Zerlumpte Landleute und laut schreiende Fuhrknechte mit langen Peitschen und Gerten gehen daneben. Da tragen Bauern aus benachbarten Dörfern an schwanken Bambusrohren Körbe mit Kohlköpfen und anderm Gemüse. Soldaten reiten ohne Sattel oder gehen zu Fuß und bringen ihre Pferde zur Tränke an das Flußufer. Über das Gewimmel erheben die Kamele ihre Köpfe und Höcker und drängen sich brüllend durch den ununterbrochenen Strom vorwärts.

Der Soldat kam bald mit dem Bescheid zurück, daß wir durch das Tor einfahren könnten. Wir steuerten geradeswegs zur Amtswohnung des Bürgermeisters. Er war nicht zu Hause. Daher fuhren wir bei dem Kommandanten General Ma Pu-kang vor, einem der »Großen Pferde« in Kansu. Er empfing uns mit der größten Höflichkeit und lud uns für den nächsten Tag zum Esten ein. Auf dem Rückweg hatten wir mehr Glück und trafen den Bürgermeister Wei-Yung-chi, einen überaus weltgewandten, zuvorkommenden und zuverlässigen Mann.

Schon am ersten Abend waren wir bei ihm zum Essen eingeladen; er unterhielt uns mit allerlei Geschichten aus seiner Stadt.

General Ma Pu-kang empfing uns artig, als wir uns am folgenden Tage bei ihm einfanden, nahm jedoch an der Mahlzeit selbst nicht teil, da er fast den ganzen Freitag in der Moschee zubringen mußte – er ist ja rechtgläubiger Mohammedaner. In Su-tschou erfuhren wir auch, daß die fünf »Großen Pferde« in Kansu gegen den Bau einer Eisenbahn von Sian über Lan-tschou und Su-tschou nach Tun-hwang und Kaschgar waren. Dadurch würde die Macht Nankings in Kansu wachsen und ihre eigene vernichtet. Seitdem Kanton befriedet war, hatte jedoch Nanking an Einfluß gewonnen. Die Fertigstellung der Eisenbahn von Tung-kwan nach Sian war durch die Einsprüche der Kansugenerale verzögert worden. Sie hatten auch in Chiang Kai-shek einen gefährlichen Nebenbuhler. Der Marschall pflegte mit einem Adjutanten gerade dort aufzutauchen, wo Unruhen ausgebrochen waren. Bisher war er plötzlich und unerwartet in zwölf der vierundzwanzig Provinzen erschienen. Stets war er geradeswegs in die Höhle des Löwen hineingegangen und hatte dem Löwen den Kopf zurechtgesetzt.

In Su-tschou hatten wir einen wichtigen Plan vorzubereiten. Die nördliche Autostraße hatten wir bereits untersucht und kartographisch ausgenommen. Jetzt beschäftigte uns die Erkundung der südlichen, der Seidenstraße. Eine Verbindungsstraße zwischen beiden läuft am Edsin-gol entlang nach Su-tschou. Wir wollten nun untersuchen, ob sich auch diese Verbindung für Kraftwagenverkehr eignete. Yew sollte mit Serat als Fahrer, zwei Dienern und dem einen Lastauto diese etwa 420 Kilometer lange Strecke erkunden. Wir andern fuhren weiter nach Osten. Die Herbstflut des Edsin-gol würde – wie wir hörten – in den nächsten zehn Tagen noch nicht den Westlichen Tempel am Ufer des Möruin-gol erreichen. Daher konnte der Übergang über den Möruin-gol nicht schwierig sein. Yew mußte ihn überschreiten. Bei Nogon Deli befanden sich ja noch immer ein Teil unseres Gepäcks sowie ein Vorrat von Benzin. Es war allerdings ein gewisses Wagnis, eine so lange Fahrt mit nur einem Kraftwagen zu unternehmen. Stieß ihm etwas zu, dann war er rettungslos verloren. Wie schon mehrere Male auf unserer Expedition setzten wir alles auf eine Karte. Das Gepäck wurde in zwei Teile geteilt. Einen nahmen wir nach Osten mit, den andern sollten Yew und Serat auf ihrem Rückweg vom Edsin-gol abholen.

Auch der Vertreter der »Eurasia« lud uns zum Essen ein und tischte uns siebenundzwanzig Gerichte auf. Unsere Reise durch Kansu glich einem Festzug. In jeder Stadt mußten wir an unzähligen Festessen teilnehmen. Diese Gastfreiheit erfreute uns, aber das ewige Essen war anstrengend und zeitraubend. Es gehört nach chinesischer Sitte zum guten Ton, reisende Fremde von Rang zu einem Fest einzuladen. Ist das Opfer ein Mann von Lebensart, so kann er gar nicht anders, als die Einladung annehmen.

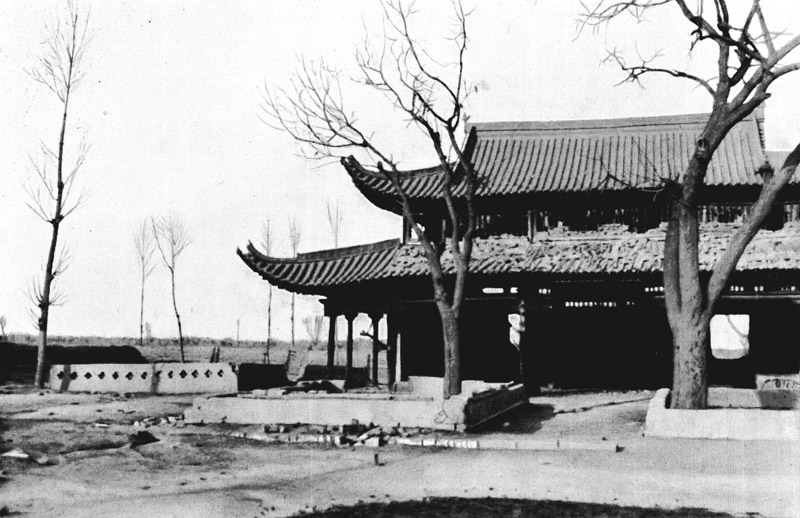

Nach dem Essen machten wir einen kleinen Ausflug nach Chin-chüan, der »Weinquelle«, vor dem Osttor. In alten Zeiten führte sie reinen Wein, jetzt entspringt in einem ausgemauerten Becken eine Quellader. Hier steht auch ein früher gut gepflegter Tempel, den Ma Chung-yin zerstört haben soll. Er soll das Holz für die Lagerfeuer seiner Armee verwendet haben.

Chin-chüan, »die Weinquelle«, bei Su-tschou. Yew

Die Stadt Su-tschou machte einen lebhaften Eindruck mit den vielen Menschen und dem starken Betrieb auf den Straßen. Besonders in den Handelsvierteln drängen sich von Pferden, Ochsen oder Maultieren gezogene Karren vorwärts. Hier erklingen die Kamelglocken, wenn die Handelskarawanen aus Kwei-hwa und vom Edsin-gol eintreffen. Die Oase Su-tschou soll 81 000 Einwohner zählen, davon wohnen 10 000 innerhalb der Stadtmauern. Außerdem halten sich rund 100 Osttürken in Su-tschou auf. Von Zeit zu Zeit kommen Mongolen hierher, um Waren zu verkaufen und zu kaufen. Die Garnison soll 2000 Mann stark sein.

Im Jahre 1273 kam Marco Polo durch Su-tschou. Der Jesuitenpater Benedikt Goës wurde hier achtzehn Monate lang festgehalten und beschloß hier seine Tage. Die Mission in Goa hatte ihn über Kabul, Kaschgar, Aksu und Hami nach Innerasien gesandt. Er sollte feststellen, ob Cathay und China zwei verschiedene Reiche wären. Die Mohammedaner der Gegend, die ihn feindlich behandelt hatten, verbrannten seine inhaltsreichen und wertvollen Tagebücher.

Am 30. Dezember nahm Yew auf Serats Lastauto Platz. Ihn begleiteten Li und Liu Chia. Liu Chia war am Edsin-gol für die Ausreise angestellt worden und kehrte jetzt in seine Heimat zurück. Er erhielt seinen Sold und eine Belohnung nebst Dank und Anerkennung für seine Dienste. Darauf wurden die Sachen, die mit uns nach Osten reisen sollten, auf dem »Edsel« verstaut. Zuletzt die Betten, Zelte, Pelze, Waschbecken, Spaten und all das andere.

Wir fahren durch den »Trommelturm«, das Innere der Stadt und durch das Südtor hinaus, wo Wei, Liu, Yü, Ho und Chang einen letzten rührenden Abschied nehmen. Der Weg läuft an der Südmauer entlang zum Südostturm. Dann sind wir wieder auf dem Lande. Wir begegnen Karren, die nach Su-tschou wollen. Sie sind mit Brennstoff und Heu beladen. Gerade hier lassen wir die alte Kaiserstraße links liegen. Sie geht vom Osttor aus. Wir steuern aber nach Südosten.

Die Nachmittagssonne brennt. Es wird warm in der Limousine. Wir fahren durch das Dorf Hsi-tien-tse, das einen kleineren Tempel hat. Die Gegend wird volkreicher, Lehmhäuser und Haine liegen dichter, auf kleinen Brücken überqueren wir oft Wasserarme und Bewässerungskanäle. Wenn wir nur einen Augenblick haltmachen, sind wir sogleich von einer Volksmenge umringt. Es sind elende, arme Menschen, die von etwa zwanzig verschiedenen Steuern bedrückt werden und unter der Hungergrenze leben. Eine Schule hat siebzig Schüler und vier Lehrer.

Bei einer Unebenheit des Weges machte das Lastauto einen so heftigen Ruck, daß Sanwatze das Gleichgewicht verlor und von der Ladung herunterpurzelte. Tschockdung versuchte vergeblich, den Burschen festzuhalten, und folgte hinterdrein. Sie brachen sich weder Hals noch Beine. Sanwatze verstauchte sich nur das Handgelenk und mußte für kürzere Zeit von der Arbeit befreit werden. Im Lager 148 waren alle um ihn bemüht. Der Ort hieß Ying-erh-pu, »Das Lagerdorf der jungen Soldaten«. Die Gegend ist übel berüchtigt. Deshalb nahmen wir unsere wertvollsten Kisten über Nacht in die Zelte hinein.

Am letzten Tage des Jahres traten die Berge des Nan-schans in einer zarten Tönung hervor, nur ein Schatten dunkler als der hellblaue Himmel, der sich über den Schneefeldern auf den Bergkämmen wölbte. Schweigend und staunend umstanden die Männer und Knaben des Dorfes unsere Kraftwagen. Wir machten uns zum Aufbruch fertig und ließen sie in ihrer Armut und Unterwürfigkeit zurück.

Bald teilt sich der Weg. Links geht die alte Kaiserstraße durch einen Gürtel von Flugsanddünen. Wir folgen dem rechten Weg. Er führt uns bald in unfruchtbare Wüste hinaus, wirkliche »Gobi«, mit hartem, zum Teil mit Grus bedecktem Boden. Ein Stück weiter treten lichtstehende Grasbülten auf. Die Wachttürme stehen wie Schildwachen längs des Weges. Chang-san-li-miao ist ein kleiner Tempel, dessen stumme Götter den müden Erdenwanderern vielleicht einen Funken Hoffnung schenken. Shang-ho-ching, »Der obere, klare Fluß«, heißt ein Dorf von verstreut liegenden Gehöften bei einer Stadtmauer mit malerischen Ecktürmen und Toren. Das Innere des Mauervierecks ist unbewohnt. Hier sind drei von den Bergen kommende Abflußfurchen tief in den Boden eingeschnitten. Es geht durch neue Dörfer, über beschwerliche kleine Bewässerungskanäle, über trockene Abflußrinnen und durch ein Gewirr von Terrassen, Höhenrücken und Geländefurchen.

Das Dorf Ching-shui-pu, das »Dorf des klaren Wassers«, ist von einer Mauer umgeben und hat zwei Tore. Wie gewöhnlich läuft der gerade Weg durch den Ort, zu dem einen Tor hinein und zu dem andern wieder hinaus. Aber diese Tore werden des Nachts geschlossen, um Räuber und Diebe abzuhalten. Daher befindet sich mitten in dem Durchgang eine fußhohe Steinschwelle, die tief und unverrückbar in den Boden eingelassen ist. Diese Schwellen hatten uns schon viele Male Kummer gemacht. Oft hatten wir sie mit Rampen überbrückt. Aber die Torschwellen von Ching-shui-pu waren für unsere Kraftwagen zu hoch. Zum Glück gab es einen Weg um das Dorf herum.

Am Morgen des 1. Januar machte Effe schon um 7 Uhr seinen Neujahrsbesuch in dem Zelt, in dem ich mit Chen und Kung zusammen wohnte. Er zündete ein herrliches Feuer im Ofen an. Wir zogen uns schleunigst an und gingen in das Zelt der Diener hinüber, um ihnen unsere Glückwünsche zum neuen Jahr zu bringen. Am Silvesterabend hatte uns Chia-kwei ein feineres Essen als gewöhnlich vorgesetzt. Unser Neujahrslager befand sich auf einem Hof am Rande des Dorfes. Hier pflegte man Getreide zu dreschen, daher war der Boden hart und eben. Ein Mann aus dem Dorf war als Nachtwache angestellt worden. Der »Hsien«, das Magistratsgebiet, von Su-tschou besteht aus sieben Bezirken, von denen Ching-shui-pu der östlichste ist. Seine Einwohnerschaft sollte aus 1200 Familien bestehen. Die Höhe beträgt hier 1600 Meter. Der erste Tag des Jahres begrüßte uns mit strahlendem Sonnenschein. Wir fuhren anfangs zwischen Äckern und verstreut liegenden Gehöften hindurch. Aber bald wurde das Land öder und ging schließlich in Wüste über.

Jenseits einer breiten Abflußfurche hielten wir eine Weile in dem Dorf Ma-yang, um uns einen neuen Führer zu nehmen. Der Chia-chang, der »Dorfälteste« von Ma-yang, erbot sich, uns den, Weg nach Kan-tschou zu zeigen. Er führte uns zuerst an einen tief eingeschnittenen Kanal mit einer Brücke. Sie war so schlecht, daß nicht einmal ein leeres Auto sie hätte überqueren können. Da erklärte er, daß weiter abwärts eine stärkere Brücke sei. Doch bei näherem Zusehen stellte es sich heraus, daß der eine ihrer beiden Pfosten schon geknickt war. Daraufhin kehrten wir zu der ersten Brücke zurück, boten Hilfskräfte auf und brachen die Brücke ab. Mit ihrem Holz füllten wir den Kanal aus und ebneten die Kanaldämme mit den Spaten ein. Nach vieler Mühe kamen wir hinüber und zahlten für den Schaden, den wir angerichtet hatten, eine anständige Entschädigung.

Neben dem Wege äsen vier Antilopen. Effe hält an und pirscht sich mit der Büchse an sie heran. Er verschwindet im Gelände. Die Aufmerksamkeit der Antilopen ist nur auf das Auto gerichtet, sie bemerken den Schützen nicht. Ein Schuß kracht, drei Antilopen fliehen nach den Bergen zu. Eine ist gefallen. Chia-kwei und Tschockdung springen von Georgs Wagen ab und eilen zu dem verwundeten Tier, töten es und tragen es in ihr Auto. Eine Weile später kommen wir an zwei Antilopen heran. Wieder geht Effe auf Raub aus. Durch die erste Kugel fällt die eine Antilope. Die andere bleibt treu bei der gefallenen stehen, die unbeweglich daliegt und vermutlich schon tot ist. Effe schießt noch einmal, auch die zweite bricht nach einigen Sätzen zusammen. Die Tiere werden aufgeladen, wir haben frisches Fleisch für mehrere Tage.

Hinter uns wurde der Himmel trübe und finster, als wenn ein Schneesturm im Anzug wäre. Wir schlugen daher nicht weit von dem Dorf Yüan-san-tou in der Wildnis das Lager 150 auf. In der Nacht begann es zu schneien. Am nächsten Morgen um 8 Uhr schneite es immer noch. Wir legten keine langen Tagesstrecken zurück, gewöhnlich nur zehn bis fünfzehn Kilometer. Der Grund hierfür war weniger die Beschaffenheit des Wegs als die zeitraubende kartographische Arbeit. In der Wüste, wo man lange Kompaßpeilungen machen kann, geht es schneller. Aber in angebauter Gegend, wo Häuser und Mauern, Bäume, Bodenterrassen und Geländefurchen die Aussicht nehmen, werden die Peilungen ganz kurz. Wir können uns daher nur sehr langsam vorwärts bewegen.

Mit einem neuen Führer erreichen wir bei aufklärendem Himmel den Taoistentempel San-kwan-miao. Im Osten ragt jetzt ein kleinerer, alleinstehender Berg auf, der »Pappelberg«. Von Zeit zu Zeit geht der Weg über eine Abflußfurche mit grusbedeckter Sohle. Dann fahren wir wieder durch Wüstenland und sehen im Norden den unendlich fernen Horizont der Gobi, der so sehr an das Meer erinnert. Da schimmert der Boden in weißen, gelben oder grauen Streifen – Sand, Schnee oder Grus. Überall sind Gehöfte und Bäume zu sehen, Menschen, kleine Karawanen, Reisende und Karren. Hier kommt eine Kolonne von mehreren Karren mit groben Brettern, die für Särge bestimmt sind. Wir lagern in dem Dorf Yang-hsien, 75 Kilometer von Kan-tschou und 7½ Kilometer südlich der kleinen Stadt Kao-tai. Der Dorfälteste macht uns seinen Besuch und besorgt uns zwei Nachtwächter. Der Abend ist strahlend klar. Der Sirius sendet sein wunderbar glänzendes Licht über die Erde.

Am 3. Januar um 3 Uhr 25.

In der Nacht zum 3. Januar sank die Temperatur auf 22,1 Grad unter Null. Früh war das ganze Land weiß von Rauhreif, der in dem Sonnenschein wie Diamanten glitzerte. Diese Seiden- oder Kaiserstraße ist recht gut, wenn sie gefroren ist. Aber im Frühjahr und Herbst muß sie entsetzlich sein, zumal für beladene Autos. Dann sind die Kanäle voller Wasser, oft ist die Straße weit und breit überschwemmt. Man muß durch endlose Sümpfe und Moraste fahren. Ohne ordentlichen Wegebau, geregelte Kanäle und Gräben kann die Straße keine Bedeutung für den Autoverkehr bekommen.

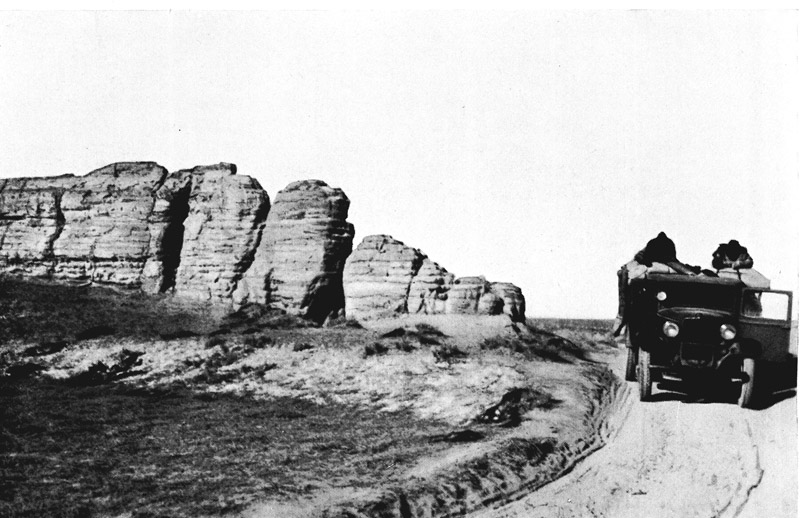

Teil der Großen Mauer. Yew

Die kleine Stadt Kao-tai hat einen Bürgermeister und eine katholische Misston. Zwischen Kao-tai und Kan-tschou liegt noch ein Hsien, das Magistratsgebiet Ling-tsei.

Das Land ist offener, die Besiedlung spärlicher. Jede Familie hat ihren von einer Mauer umgebenen Hof. Doch jetzt fahren wir durch das Dorf San-tsian-pu, das »Dorf der drei Ortschaften«. Auch hier hat man Wegearbeit ausgeführt, die Fahrbahn ist sieben bis acht Meter breit. Einige fußtiefe Gräben sind vorhanden, streckenweise sind sie allerdings nur angedeutet. Wir fahren südlich der Kaiserstraße, die wir erst in Kan-tschou erreichen. Dort läuft die Straße an der Großen Mauer entlang.

Der Weg wird immer enger und ähnelt mehr und mehr einem Korridor. Er öffnet sich dann wieder, und wir haben das Dorf Sahopu vor uns. Wir fahren streckenweise durch eine Allee. In dem Gewölbe des Osttors des Dorfes hingen drei kleine hölzerne Bauer für die Köpfe von Verbrechern – zur Zeit waren sie leer. Dreihundert Familien wohnen in Sahopu. Vor dem Tor steht ein schöner Tempel, an dem gerade eine Karawane von zwanzig mit Getreide beladenen Kamelen vorbeizieht. Gleich vor dem Osttor, Tung-kwan, durchqueren wir das Bett des »Sandflusses«.

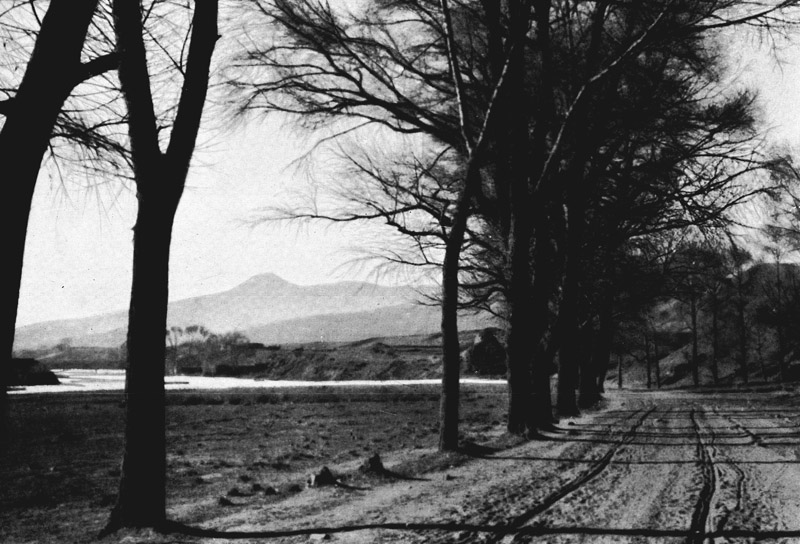

Auf eine Nacht mit 22,5 Grad Kälte folgte wieder ein Tag mit strahlendem Sonnenschein. Im Freien war es bitter kalt. Unser Lager lag in dem Bezirk Hsi-tou-hao, »Nummer 1 im Westen«, der sich bis Kan-tschou erstreckt. Wir waren also schon im Hsien Kan-tschou, also unter der Gerichtsbarkeit dieser Stadt. Jetzt benutzten wir die Seidenstraße und hatten die Telegraphenlinie zur Linken. Hier stehen noch viele Bäume in der Allee, die vor sechsundfünfzig Jahren auf den Befehl Tso Tsung-tangs gepflanzt wurden. Sie geht von Honan nach An-hsi. Im Norden wie im Süden lagen Berge, die nördlichen in beträchtlicher Entfernung. Das ganze Land war mit Schnee bedeckt, nur der Weg war schneefrei und schnitt gewöhnlich zwei Meter tief in den Boden ein.

Die Allee Tso Tsung-tangs. Chen

Die Erdoberfläche ist hier in typischen »Jardangs« ausgemeißelt, ganz wie am Lop-nor. Diese scharfen Lehmrücken haben eine Höhe von 1½ Metern. Der Verkehr nimmt zu, in den Dörfern wimmelt es geradezu von Karren, Kühen, Kälbern, Schweinen, Hunden und Menschen. Wir steuern nach Südosten. Links breitet sich die Oase Kan-tschou aus, die sich nach Osten erstreckt. Unser Weg läuft in einem trockenen Bett und führt uns an das linke Ufer eines größeren Flußarmes, wo ein Karren bis über die Achse im Eis festsitzt – ein wenig einladender Anblick für uns. Der Fluß heißt Hei-ho, »Der schwarze Fluß«. Es ist der östliche Quellfluß des Edsin-gol.

Über die Flußarme hinüberzukommen, nahm zwei volle Stunden in Anspruch. Wo die große Straße sie kreuzt, war es jetzt offenbar unmöglich, den Übergang zu wagen. Karawanen und Karren zogen weiter nach Norden, wo möglicherweise eine Brücke gebaut war. Wir folgten ihren Spuren. Ein Postreiter, der auf dem Wege nach Su-tschou war, riet uns aber, es weiter stromab zu versuchen. Wir verloren uns in einem fast hoffnungslosen Labyrinth von Kanälen, Dämmen, kleinen Brücken, gewundenen Flußarmen und -betten und tasteten uns vorsichtig über die heimtückischen Wasserläufe hinüber. Schließlich hatten wir nur noch eine kleine hölzerne Brücke zu nehmen, die auf drei Kisten ruhte. Sie war uns zu hoch und zu gebrechlich. Aus der entgegengesetzten Richtung kamen gerade zwei Karren. Sie verschmähten die Brücke und fuhren geradeswegs in den 15 Meter breiten Flußarm hinein, der hier weniger als einen halben Meter tief war. Wir wählten den gleichen Weg. Endlich waren auch wir glücklich über dem Schwarzen Fluß.

Die Soldaten am Nordtor von Kan-tschou empfingen uns mit der größten Gelassenheit und grüßten sogar militärisch. Sie begnügten sich mit unsern Besuchskarten und erzählten, aus Nanking seien Befehle für unsere Aufnahme eingetroffen. Wir fuhren also zum Damen des Bürgermeisters. Er hieß uns willkommen und ließ uns unsere Gastzimmer zeigen. Sie waren ganz unmöglich. Wir zogen es daher vor, auf einem der inneren Höfe des Yamen unsere Zelte aufzuschlagen, wo zwei Polizisten bei den Kraftwagen Wache halten mußten.

In China ist das alte, chinesische Neujahr gesetzlich abgeschafft. Neujahr wird gleichzeitig mit dem abendländischen Jahreswechsel gefeiert. Damit ist das Sonnenjahr an Stelle des Mondjahres getreten. Schon in Su-tschou hatten wir die roten Neujahrsplakate gesehen, die an Säulen, Türen und Häusern angeklebt waren. Hier in Kan-tschou war das Fest in vollem Gang. Man spielte in den Theatern, man veranstaltete Umzüge und trieb allerlei Possen auf den Straßen. Es wimmelte von verkleideten Gauklern und bunt herausgeputzten Knaben auf hohen Stelzen. Das Fest sollte mehrere Tage dauern. Doch das hindert nicht, daß das alte chinesische Neujahr wie früher gefeiert wird, wenn seine Zeit da ist, gewöhnlich im Februar. Es ist nicht leicht, alte Sitten und Bräuche auszurotten.

In Kan-tschou blieben wir drei Tage, um unsere Kraftwagen auszubessern und die Vorräte zu ergänzen. Einmal waren wir zum Essen bei Pater Haberstroh und Pater Frisch. Ihre Station mit Wohnstätten, Schulen und Kirche ist vor etwa fünfzig Jahren von der belgischen Mission errichtet worden. Wir besuchten auch die vier deutschen Nonnen, die ein eigenes Gehöft haben mit Kapelle und Waisenanstalt für sechzig Mädchen verschiedenen Alters. Die Mädchen hatten gerade Pause und spielten auf dem Hof.

Daß die Zeit reif dafür war, den Kraftwagenverkehr in Innerasien einzuführen, hatten wir schon in Kwei-hwa erfahren. Dort hatten Kaufleute eine »Autobus-Gesellschaft« gegründet, deren Lastwagen nach Hami und Su-tschou fuhren. In Kan-tschou hörten wir, daß eine solche Gesellschaft auch in Liang-tschou gegründet worden war. Sie verfügte über sechs Lastautos, die zweimal im Monat die Fahrt zwischen den beiden Städten machten. Sie sollen die Entfernung von 220 Kilometern gewöhnlich in zwei, wenn der Weg trocken ist in anderthalb Tagen zurücklegen. Ein ganzes Lastauto von Kan-tschou nach Liang-tschou zu mieten, kostet 160 mexikanische Dollar. Auf der Strecke von Liang-tschou nach Lan-tschou ist der Verkehr lebhafter. Die Entfernung beträgt 260 Kilometer. Es sind hauptsächlich Güter, seltener Fahrgäste, die befördert werden. Ein Lastauto trägt eine Fracht von 3200 Kätti (rund 2000 Kilo), ein Kamel eine solche von 300 Kätti (rund 182 Kilo). Es ist also bei den jetzigen primitiven Wegeverhältnissen bedeutend billiger, Kamele zu verwenden.

Nach den Angaben der Patres hat Kan-tschon gegen 30 000 Einwohner. Im Yamen des Bürgermeisters gab man uns die Zahl von 9000 Familien an. In den abgelegenen Tälern des Nan-schan gibt es einige wenige uigurische Gemeinden. Die Uiguren sollen die Stadt nur besuchen, wenn sie Butter, Schafe, Wolle oder Pferde zu verkaufen haben. Kan-tschou macht wie andere Städte in Kansu den Eindruck der Armut und des Verfalls. Einige Straßen sind aber sehr malerisch durch ihre bunten Häuser mit bemalten Türen und geschmackvoll geschweiften Holzdächern. Die Stadt hat auch einige recht große Tempel, zum Beispiel den »Tempel des großen Buddha«, mit einem etwa vierzig Schritt langen liegenden Buddhabild. Eine Pagode erhebt sich in neun Stockwerken über die Stadt. Etwa dreißig Kilometer entfernt liegt in den südlichen Bergen das Lamakloster Manti-tse.

Am Abend des 5. Januar lieferte der Magistrat selbst in einer widerlichen, aber für die Provinz Kansu kennzeichnenden Art einen Beitrag zu der Reihe von Schauspielen anläßlich des Neujahrsfestes. Da fand auf dem Hofe des Yamen, der an unsern Hof angrenzte, vor sich drängenden Masten von Schaulustigen eine Gerichtsszene statt. Eine Bande von Missetätern hatte einen reichen Mann ermordet und sein Besitztum geplündert. Die eigentlichen Verbrecher waren entkommen. Acht andere waren bei der Tat behilflich gewesen. Sie waren von ihren Nachbarn angezeigt worden. Diese acht wurden nun gefoltert. Da wir neben dem Yamen wohnten, mußten wir die entsetzlichen Notschreie, das herzzerreißende Gebrüll und wilde Geheul hören, von betten die mauerumschlossenen Höfe des Yamen widerhallten. Es klang nicht wie menschliche Stimmen, eher wie das Brüllen gepeinigter und gemarterter Tiere. Dazwischen ertönten die Kommandorufe des Oberhenkers: »Fester! Fester!«, begleitet von Schlägen und neuen Kaskaden unartikulierter Geständnisse. Georg und Effe warfen einen Blick in diese menschliche Hölle, wo die Unglücklichen angebunden standen, ganz nackt bis auf einen Lendenschurz. – Nein, man ist nicht imstande, von dieser unmenschlichen Tortur zu berichten oder von der abgefeimten, teuflischen Henkerskunst, mit der man den Opfern zusetzte. Wenn die Leiden ihren Höhepunkt erreicht hatten, verlieren die Unglücklichen die Herrschaft über ihre eigenen Klagelaute. Sie lachen und weinen zugleich. Sie brüllen mit einem Unterton des Flehens um Gnade in der Stimme, der Steine weich wie Wachs machen müßte. Ein standhafter Mann zwang sich dazu, während der immer härteren Folterung zu schweigen. Er gab keinen Laut von sich, aber der kalte Schweiß rann ihm von der Stirn. Schließlich verlor er das Bewußtsein und brach erschöpft zusammen. Man ließ ihn liegen. Ein anderer verstummte plötzlich mitten in seinen entsetzlichen Schreien, er war ohnmächtig geworden. Nach ein paar Stunden wurde es endlich still auf dem Hofe.

Wir bekamen den Bürgermeister von Kan-tschou kaum zu sehen. Seine kostbare Zeit war voll in Anspruch genommen, in dieser Weise Recht zu sprechen. An der Küste ist die Folterung abgeschafft und verboten. Aber hier in Innerasien ist sie noch immer in Gebrauch wie in alten Zeiten oder vielleicht noch schlimmer als damals. Denn früher stand die allgemeine Ordnung und Zucht höher als jetzt. Auf unsere Fragen gab man uns die Antwort, daß nur grausame und abschreckende Strafen bei den Schurken verfangen, die morden, plündern und stehlen. Man behauptete, daß die Räuber auch ihrerseits wohlhabende Farmer und Bauern, die sie heimsuchen, foltern. Sie haben sogar moderne abendländische Namen für verschiedene Arten von durchtrieben ausgedachten Folterwerkzeugen, wie »auf der Lokomotive reiten«, »der Fernsprecher« und »das Flugzeug«. Ich verzichte darauf, zu beschreiben, wie es dabei hergeht.

Der Bürgermeister Liao hatte nach der Folterung an den Generalgouverneur von Lan-tschou telegraphiert und angefragt, ob die acht Missetäter erschossen werden sollten oder nicht. Eine Antwort war noch nicht eingegangen. Zerfleischt, geschunden und zerbrochen mußten die Unglücklichen also noch eine Nacht in Ungewißheit zubringen. Nach der tierischen Behandlung, die sie erlitten hatten, meint man fast, müßte ihnen der Tod willkommen sein.

*