|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages erwachten wir bei Südoststurm. Die Luft war voller Flugstaub, ein Halbdunkel umgab uns. Bäume, Büsche, Dünen, Zelte und Autos sahen in dem Staubdunst wie wunderliche Spukgestalten aus. Ich las auf dem Führersitz des »Edsel« Zeitungen. Georg war mit der Limousine zu Arbdangs Mutter gefahren, die im Herbst 1927 jeden Tag zum Lager gekommen war, um mir eine Schüssel Milch zu bringen.

Dies war der erste wirkliche Wüstensturm, seit wir Kwei-hwa verlassen hatten. Der Wind war nicht so stark, aber die Dunkelheit bedrückte uns. Einige Torgoten auf prächtigen Kamelen tauchten aus dem Staubnebel auf. Sie statteten uns in unsern Zelten einen Besuch ab. Im »Peking Chronicle«, den Georg mitgebracht hatte, lasen wir, daß General Ma Chung-yin Urumtschi erobert hatte. Wir fragten uns, ob dieses Ereignis für uns vorteilhaft sein würde oder nicht. Der Sturm in den Zweigen der Pappeln heulte und klagte. »Wir tunkten Weihnachtsbrühe« nach schwedischem Brauch und bekamen dann Weihnachtsschinken, Torte und Kaffee.

Unser Lager Nr. 18 stand am Flusse Ossein-gol, der erst im Frühjahr Wasser führt. Am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages sprach Georg mit einigen Chinesen, die mit ihren Kamelen in unserer Nähe lagerten. Sie wollten auf ihren Kamelen unser großes Gepäck, nahezu zehn Tonnen, geradeswegs – es waren 35 Kilometer – an den Oboen-gol bringen. Dort wollten wir Lager 19 aufschlagen. Einige unserer Leute sollten das Gepäck dorthin begleiten. Mit den fast leeren Kraftwagen wollten wir um den See Socho-nor fahren. Dieser Umweg ist etwa 85 Kilometer lang und führt durch weiches, für beladene Kraftwagen unzugängliches Gelände.

Der Umzug wurde unverzüglich ins Werk gesetzt.

Unsere Autokolonne verläßt sogleich den Vegetationsgürtel und die mehr oder weniger gebundenen Dünen. Sie rollt hinaus auf ebenen, weichen Sandboden, tiefe hellgelbe Radspuren in dunkelgrauem Feld hinterlassend. Die Fahrt geht nach Norden. Wir kommen an dem Platz vorüber, wo Hörner, Haude und Chen Weihnachten 1931 ihr Lager hatten und wo eins der Flugzeuge der »Eurasia« gelandet war. Links haben wir einen bedeutenden Gürtel unfruchtbarer Dünen. Der Fluß verschwindet hier, taucht aber bald wieder auf. Die Ruinen der berühmten Stadt Chara-choto lassen wir in 30 Kilometer Entfernung im Südwesten hinter uns. Wir kreuzen vereinzelte Dünen. Sie sind regelmäßig gebaut und gleichen in ihrer Form Halbmonden oder Schilden. Hier hatten Hörner und Chen im Vorjahre die Dünen und die Gesetze studiert, nach denen sie ihre Form verändern, wenn scharfer Wind über sie hinweggeht. Wir konnten beobachten, wie ein paar Dünen über eine ältere Autospur hinweggewandert waren. Sie rührte wahrscheinlich von den Lastautos der Missionare Hunter und Fischbacher her, die letztes Jahr hier durchgereist waren. Bei den Mitgliedern unserer vorigen Expedition (1927-1933) machte der Tod dann und wann seinen Besuch. Im Laufe der Zeit wurden sieben Leute dahingerafft. Seltsam, daß sechs dieser Todesfälle gerade am Edsin-gol eintraten. Noch eigenartiger ist es, daß zwei Mitglieder des Stabes selbst Hand an sich legten in Waldgegenden, die einander ganz nahe lagen. In einem Anfall von Grübelei und äußerster Schwermut tötete der junge chinesische Student Ma seinen chinesischen Diener und brachte sich dann selbst mit einer Axt tödliche Wunden bei. Der andere war der Balte Beick, an dessen Grab wir jetzt in einiger Entfernung vorüberkamen.

Ein chinesischer Diener starb an einer Krankheit, während ein anderer den Platz am Ufer des Edsin-gol verfehlte, wo die Kamele getränkt zu werden pflegten. Er ertrank in einer Untiefe. Der letzte war Josef Söderbom, ein Bruder Georgs, der nur für einen Transport von Su-tschou zu dem Lager am Fluß in unserm Dienst gestanden hatte. Er war lange krank gewesen, hatte sich jedoch aufrecht gehalten. Auf dem Wege flußabwärts verschlimmerte sich sein Zustand. Eines Abends fühlte er den Tod nahen. Er rief seine Diener und sagte zu ihnen: »Ich werde heute nacht sterben. Macht euch keine Mühe mit meiner Leiche. Bringt mich nicht nach Haus und begrabt mich nicht, sondern werft mich ganz einfach in den Fluß!« Bald darauf starb er und wurde von seinen Dienern vorläufig bestattet.

Es geschieht ja nicht so selten, daß Wandersleute auf ihren Fahrten sterben. Aber wie soll man es sich erklären, daß zwei gebildete und kenntnisreiche Männer selbst ihrem Leben ein Ende machten, noch dazu in derselben Gegend? Ein eigenartiger Zufall? In der Auffassung der abergläubischen Mongolen und Chinesen war es sicherlich kein Zufall, daß ein junges Torgotenmädchen ein Jahr nach Mas traurigem Ende tot niederfiel. Sie kam gerade an dem Platz vorüber, wo er zuletzt sein Zelt aufgeschlagen und seinem Diener und sich selbst das Leben genommen hatte. Wir, die wir derartige tragische Ereignisse etwas kühler und nüchterner betrachten, fühlten uns angesichts dieser rätselhaften Todesfälle eigenartig ergriffen. Unsere Phantasie suchte jedoch ihre Zuflucht nicht in einer ähnlichen Denkart wie die Eingeborenen. So weit diese sich zurückerinnern konnten, waren Menschen am Edsin-gol gestorben. Um ihre Todesstätten spukten Dämonen und Geisterwesen. Friedlose Geister strichen da umher und trieben in der Dämmerung und der Dunkelheit ihr Spiel. Sie konnten die Lebenden zu verzweifelten und verhängnisvollen Taten verleiten.

Bei zwei verschiedenen Gelegenheiten hatte ich, 1927 und 1931, einige Wochen am unteren Edsin-gol verbracht. Ich fand diese Gegend reizend und wunderbar. Sie ist ein irdisches Paradies nach der langen Fahrt durch die östliche Gobi. Man fühlt sich wie bezaubert beim Anblick der alten Pappeln. Man genießt im Sommer den Schatten des Laubwerks und lauscht im Winter gefesselt dem Rauschen des Windes, der durch ihre entlaubten Wipfel streicht. Gleich riesigen Delphinen krümmen die Sanddünen ihre Rücken. Bald wandern sie völlig nackt und mit dem Winde, bald sind sie von Tamarisken bewachsen, deren vornehme violette Blütentrauben im Frühling aufspringen. Ihre undurchdringlichen Dickichte gewähren koketten und anmutigen Fasanen Zuflucht. Durch diese eigenartige, echt asiatische Natur erstreckt sich der Fluß wie eine Lanze quer durch die größte Wüste der Erde, die Gobi. Nach einer Zeit der Ruhe und Muße verläßt man diese Gegend und ihren unerschöpflichen Vorrat an Wasser, Weide und Brennstoff. Man wandert durch die furchtbare Öde der Schwarzen Gobi gen Westen. Dann hat man dasselbe Gefühl wie an Bord eines Schiffs, das von einer üppigen Insel der Südsee wieder hinaussteuert auf die endlosen Wasserflächen des Ozeans.

Und dennoch verstehe ich den Glauben der Asiaten an Geister und Dämonen zwischen den Bäumen, Gebüschen und Hügeln. Ich möchte nicht mutterseelenallein in einer Mondscheinnacht durch diese Wälder wandern, und noch weniger bei einem Sandsturm. Man steht überall dunkle Gespenster und Spukgestalten mit verrenkten Armen und Beinen. Sie strecken ihre Hände nach uns aus, um uns in Stücke zu zerreißen. Wir hören schleichende Tritte hinter uns, die uns näher kommen. Wir beschleunigen unsere Schritte und laufen einem Ungeheuer gerade in die Arme, dessen undeutliche Umrisse aus dem Staubdunst hervorschimmern. In stillen Nächten dringen rätselhafte, klagende Laute an unser Ohr – sind es die friedlosen Geister toter Missetäter oder nur Wölfe und Wildkatzen?

Walter Beick wollte lieber sterben, als zu der großen schweigenden Majestät der Wüste zurückkehren. Andere glauben, daß ihn der Gedanke entsetzte, nach fünfzehnjähriger Einsamkeit in Innerasien in das brausende Leben an der Küste zurückzukehren. Er zog ein einsames Grab am Rand der Wüste vor.

*

Auf einer ebenen oder nur schwach gewellten Strecke, die mit schwarzem Grus bedeckt ist, sinken die Räder tief ein, und der Motor arbeitet schwer. Im Nordwesten ist der See Socho-nor in seiner ganzen Ausdehnung zu sehen. Er nimmt sich ziemlich unbedeutend aus und ist nur zehn Kilometer lang. Auf seinem salzhaltigen klaren Wasser bin ich im Herbst 1927 mit Henning Haslund in einem Kanu umhergefahren, das Larson gebaut hatte.

Um ½2 Uhr haben wir den See genau westlich von uns. Wir erblicken im Westnordwesten das Boro-obo, das auf seiner terrassenförmigen Höhe die Gegend beherrscht. Wir kreuzen eine Senke mit toten Saksaulen. Bisweilen steht das Gelände flach und tragfähig aus. Es ist jedoch heimtückisch sumpfig und zwingt uns zu launenhaft gewundenen Umwegen. In der nächsten Senke wachsen Tamarisken. Die ganze Zeit halten wir uns außerhalb der von Hörner und Chen ausgemessenen früheren Uferlinien. Zur Linken haben wir den Berg mit dem Boro-obo. Auf ihn steuern wir los über feinen Sand und Staub, über Platten und Schollen schwarzen oder dunkelgrünen scharfkantigen Schiefers.

Schließlich bleiben wir mit der Limousine stecken und gehen zu Fuß zum Boro-obo hinauf. Von seiner Höhe haben wir eine großartige Aussicht über den ganzen Socho-nor. Er sieht aus der Vogelschau weit unbedeutender aus, als er im Jahre 1927 wirkte. Wir durchruderten und durchsegelten damals den See in seiner ganzen Länge. Er ist wirklich schön, und sein Eis schimmert blaugrün. Kein Lebewesen zu sehen, kein Zelt, keine Herden. Im Osten sichten wir unsere vier hintereinander fahrenden Lastautos. Sie bewegen sich langsam vorwärts und verschwinden bald hinter einer Geländewelle.

Dann sagen wir dem Boro-obo und seiner Aussicht Lebewohl und gehen zur Limousine zurück. Wir machen sie mit vereinten Kräften wieder flott und setzen unsere Fahrt nach Westen fort. Die Sonne geht unter. Der See ist nicht mehr zu sehen. Ein Gürtel von Tamarisken, Grasbülten und dürrem Holz in weichem Sand ist zu durchqueren. Mehrere derartige Gürtel folgen, die durch Streifen ebenen, unfruchtbaren Bodens voneinander getrennt sind. Ein schwierigeres Gelände kann man sich kaum denken. Wir halten eine Weile und warten. Da ist Autosurren hinter uns zu vernehmen, und die Scheinwerfer der vier Lastwagen blitzen wie Wolfsaugen im Dunkeln auf.

Doch jetzt wird es ganz schlimm. Wir sind hier gerade in einer Sandfurche. Die vier Wagen halten. Bald der eine, bald der andere bewegt sich noch ein Stück vorwärts, bleibt aber jäh stehen. Wir fahren zu ihnen hin. Drei Wagen sitzen im Sande fest. Heraus mit Zeugstreifen, Winden und Spaten! Einer nach dem andern wird ausgegraben und surrt eine Weile, bis er wieder festsitzt. Das dauert eine Ewigkeit. Schließlich sehen wir, daß alle Anstrengungen vergeblich sind. Ich lasse das Lager aufschlagen. Georg und Serat machen mit der Limousine eine Erkundungsfahrt, um Wasser zu suchen. Wir hatten nur noch einen Katzensprung bis zum Oboen-gol, an dem wir länger bleiben wollten.

Die Zelte wurden aufgeschlagen, und bald gab es ein kaltes Mittagessen. Alle waren müde und durstig, besonders die Lastwagenmannschaft, die im Lauf des Tages wohl fünfzigmal steckengeblieben war. Wir hatten unsere Mahlzeit gerade beendet, als die Kundschafter zurückkehrten und Süßwasser mitbrachten. Wir konnten nun Tee kochen. Erst gegen Mitternacht gingen wir zur Ruhe. Es wurde still im Lager. Die Lehre hatten wir jedenfalls bekommen, daß eine Autostraße nicht nördlich vom Socho-nor gelegt werden darf, sondern eher mit Brücken quer über die Flußarme des Deltas.

Am nächsten Tag wurde erst spät geweckt. Die Müdigkeit saß allen noch in den Knochen. Gegen Mittag fuhr Dschomtscha mit seinem Lastwagen ab. Er blieb jedoch nach fünfzig Metern im Sand stecken. Wieder wurden die »beliebten«, aber schweren Läufer ausgelegt. Georg, Serat und Effe machen sich auf den Weg und bleiben einer nach dem andern ebenfalls stecken. Erst nach ein paar Stunden sind alle wieder flott. Die Kolonne fährt schaukelnd und schlingernd vorwärts zwischen Tamarisken und bewachsenen Kegeln, durch Sand und Staub, der in undurchdringlichen Wolken aufwirbelt. Nur das nächste Auto können wir durch diese Staubschleier erkennen. Sie nehmen uns fast den Atem. Wir schlenkern und holpern vorwärts, bis wir den Fluß erreichen, dessen rechtem Ufer wir folgen. Der Oboen-gol hat in dieser Jahreszeit kein Wasser. Wir fahren auf dem Rand der Erosionsterrasse entlang. Bald wird der Pfad zu schmal. Wir befürchten, über den Rand zu kippen und, mit den Rädern nach oben, in dem trockenen Bett zu landen. Halt! Alle Spaten sind wieder in Bewegung. Man trägt hinderliche Erdhöcker ab und verbreitert den Weg.

Endlich ist unsere Kolonne auf breiterer Fahrbahn. Der Weg verläßt das Flußufer und windet sich zwischen dichten Tamariskengebüschen hindurch. Es wäre kein Wunder, wenn man seekrank würde. Man wird hin und her geschleudert und muß sich gut festhalten. Die ganze Landschaft verschwindet in Staubwolken. Schließlich kommen wir in offenes Gelände und fahren die feste, harte, unfruchtbare Hochebene hinan nach der »Residenz« des Torgotenfürsten. Auf dem Hof vor dem Eingang halten wir. Der Fürst ist nicht daheim. Sein Justizminister empfängt uns und bittet uns in eine große Jurte, die mitten auf dem inneren Hof aufgeschlagen ist. Hier lassen wir uns nieder und werden mit Tee, Tsamba, Butter, Rahmauflauf und Zucker bewirtet. Vor dem Eingang steht eine Art Thron, auf dem der Fürst sitzt, wenn er unter seinem Volk Recht und Gesetz spricht. – Sein Volk zählt kaum hundert Jurten. Wir teilen dem Minister den Anlaß unseres Besuches mit. Er nickt zustimmend und versichert uns, daß wir in dem Reich seines Herrschers willkommen sind. Dabei war es recht zweifelhaft, ob der Torgotenfürst den Bau einer Autostraße nach Sinkiang mit Wohlgefallen begrüßen konnte! Ein neuer, lebhaft benutzter Verkehrsweg durch sein Gebiet wirkte sicher nachteilig auf seine Untertanen. Er würde seiner Freiheit und seinem Selbstbestimmungsrecht in mancherlei Hinsicht Eintrag tun.

Nach angemessener Zeit verabschieden wir uns, besteigen unsere Wagen und rollen davon. Es geht auf den Abend zu, die Sonne sinkt. Nun beginnt eine abenteuerliche Fahrt im Dunkeln durch niedrigen Wald und Gebüsch über Geländefurchen und Dünen. Dürre Zweige zerknacken unter unsern Rädern. Abwechselnd sitzt bald der eine, bald der andere Wagen fest. Der Mond hält sich hinter Wolken, man sieht nur wenig von dieser bizarren Landschaft. Wir brauchen mehrere Stunden, um einige wenige Kilometer zurückzulegen. Aber endlich erreichen wir wieder das trockene Bett des Oboen-gol. Es ist 9 Uhr, als wir in der Waldgegend Baller anlangen. Hier wird ein Standlager errichtet.

Pappelwald am Oboen-gol. (Zeichnung des Verfassers.)

Das Standlager bei Baller am Oboen-gol. Bergman

Lager bei Baller am Oboen-gol. Bergman

Nach dem anstrengenden Tag schliefen wir alle gründlich aus. Im Mittagslicht sah das neue Lager recht einladend aus. Die Zelte standen malerisch in einem Hain hoher Pappeln. Den Hintergrund bildeten mit Tamarisken bewachsene Dünen. Wir lagern auf dem linken Ufer des trockenen Oboen-gol. Zehn Kilometer stromauf sollen Wasser und Eisschollen anzutreffen sein. In einem Monat erwartet man in Baller eine Winterflut.

Dr. Hummel mietete von unserm nächsten torgotischen Nachbarn mehrere geräumige Jurten. Eine davon wurde am Nachmittag unter den Bäumen aufgeschlagen und stellt unser Kasino vor. Hier werden Frühstück und Mittagessen eingenommen, hier wird gelesen oder geschrieben. Die Eichenplanken, die als Weihnachtstafel gedient hatten, wurden nun Eß- und Schreibtisch. Seine Längsseiten versahen wir mit Bänken. Ein Ofen hielt die Jurte warm.

Der Verfasser und Bergman im Kasinozelt am Edsin-gol. Hummel

Mehrere Torgoten kamen auf Besuch und banden ihre prächtigen Reitkamele an unsern Pappeln an. Die Gäste erzählten, daß die Behörden in Su-tschou vor einiger Zeit Polizei hierhergesandt hätten. Dem Torgotenfürsten sei es untersagt, Kraftwagen durch sein Land nach Sinkiang fahren zu lassen. Anfangs sollte Georg mit einem Lastwagen nach Su-tschou fahren, um Post abzuliefern und zu holen. Vielleicht wäre es sicherer, torgotische Kuriere auf schnellen Kamelen zu senden. Einer unserer Gäste erklärte sich bereit, in zwölf Tagen hin- und zurückzureiten. Wir mußten also wenigstens zwei Wochen bis zur Rückkehr des Boten warten. Inzwischen sollten Yew und Kung im Flußdelta die geeigneten Plätze ausfindig machen, wo Brücken für die Autostraße gebaut werden konnten.

In der Nacht zum 30. Dezember sank die Temperatur auf 28 Grad unter Null. Um 2 Uhr nachmittags hatten wir noch 10 Grad Kälte. Georg, Effe, Serat, Dschomtscha und Tschockdung siedelten mit einigen unserer chinesischen Diener an einen zweieinhalb Kilometer von Baller entfernten Platz über. Hier konnten sie die Kraftwagen bequemer ausbessern. Der Boden bei ihrem Lager war eben und hart. Sie hoben eine rechteckige Grube aus, so daß sie leicht von unten an die Autos herankamen. Die beiden Mechaniker nahmen ihre Mahlzeiten gewöhnlich in ihrer Werkstatt ein. Sie waren aber oft bei uns zu Gast, nicht zuletzt, um sich an Grammophonmusik zu erquicken.

Die Postboten Liang und Tschakter. Bergman

Am Abend des 30. war die Post fertig und eingenäht. Der mongolische Kurier Tschakter war einer unserer alten Freunde aus früheren Jahren. Der junge Chinese Liang nahm an dem Ritt teil. Sie hatten zwei wunderbare Kamele, die von Jugend an als Renntiere abgerichtet waren. Mager und sehnig spannten sie ihre stählernen Muskeln. Als die Nacht anbrach, verschwanden sie mit ihren abgehärteten Reitern im Süden.

Zum Jahreswechsel nahm die Kälte zu. In der Nacht zum 31. Dezember hatten wir 30,7 Grad unter Null. Der Silvesterabend wurde durch ein Festessen gefeiert. Auf dem roten Tischläufer standen zwei dreiarmige Leuchter. Ich hielt eine kurze Rede. Georg und Effe waren willkommene Gäste. Sie hatten mit Hilfe unserer Diener zwölf verdorrte Pappelstämme auf den offenen Platz zwischen den Zelten wie eine Gewehrpyramide aufgestellt. Ihren Innenraum füllten sie mit Ästen, Zweigen und Reisig. Kurz vor Mitternacht zogen wir alle hinaus, jeder eine Kerze in der Hand. Der Glockenschlag 12 wurde durch einen Flintenschuß angezeigt, worauf wir alle an den Holzstoß herantraten und ihn anzündeten. Darauf ließen wir uns im Kreis um den Scheiterhaufen nieder. Funken stiegen zum Nachthimmel empor. Es prasselte und knisterte in den glühenden Stämmen, die nach und nach zu Boden fielen und neue Kometenschweife von Funken hervorriefen. Es war mehr als 20 Grad kalt, aber hier konnte man sich braten lassen, wenn es einem beliebte. Vor der Winterkälte brauchten wir uns nicht zu fürchten. Der ganze Wald war voll von dürrem Holz. Das Tief der Neujahrsnacht betrug 30 Grad unter Null.

In der Neujahrsnacht vergoldet ein gewaltiges Feuer das Geäst der Pappeln. Hummel

In den dichten Tamariskengebüschen, die auf den Dünen am andern Ufer des Oboen-gol wachsen, wimmelt es von Fasanen. Die Anhänger Buddhas töten sie nicht. Die Tiere wissen, daß sie »geschützt« sind, und kommen daher bis an die Zelte heran. Aber sie täuschten sich, unsere Schützen waren keine Buddhisten. Während unseres Aufenthaltes am Edsin-gol gab es Fasanen bei jeder Mahlzeit. Ich verbot jedoch die Fasanenjagd in der Nähe des Lagers. Stundenlang konnte ich die schönen vornehmen Vögel beobachten. Sie liefen mit würdevollen Schritten zum Küchenzelt am Rand der Uferböschung. Hier befand sich ein im Flußbett gegrabener Brunnen, um den stets Eisstückchen herumlagen. Der Brunnen war das erste Ziel eines jeden Erkundungsvorstoßes der Fasanen. Die Spitze des Spähtrupps bildete ein Hahn. Er näherte sich dem Brunnen mit langsamen Schritten, den Blick aufmerksam nach vorn gerichtet. Dann folgten ein paar andere Hähne. Nachdem diese Ritterwacht in ihrer bunt schimmernden Federpracht das Gelände erkundet hatte, wagten sich die Hennen heran. Sie trippelten kokett in den Spuren der Hähne, in einem Kleid von genau der gleichen graugelben Farbtönung wie der sandige Boden. Da konnten sich etwa zwanzig Tiere am Brunnen versammeln, um am Eise zu picken und zu knabbern. Kung, ein erklärter Freund der Fasanen, streute ihnen Reiskörner und Brotkrumen hin, eine Kost, die sie vollauf zu schätzen wußten. Sie störten sich nicht daran, daß unsere Diener ein paar Schritte von ihnen Holz hackten. Wenn Sanwatze zum Brunnen hinunterstieg, um Wasser zu holen, gingen sie etwas zur Seite. Sie kamen jedoch schnell zurück, sobald er sich entfernt hatte. Die Hähne waren gegen die Hennen nicht besonders zuvorkommend. Wenn diese herantrippelten und Reiskörner picken wollten, wurden sie weggejagt.

So vornehm, edelgeformt und anmutig in ihren Bewegungen die Fasanen waren, so leichtgläubig und unvorsichtig waren sie auch. Nach ein paar Tagen hatten sie den Eindruck, daß wir Menschen waren, die nichts Böses gegen sie im Schilde führten. Wenn sie geahnt hätten, daß wir viele Bürger ihres Fasanenstaates töteten und verzehrten, hätten sie vielleicht andere Gedanken von uns gehegt. Aber sie wußten ja nicht, daß die leckeren Düfte aus dem Küchenzelt von ihren in Butter und Fett schmorenden Verwandten herrührten, die in unsern Pfannen brutzelten.

Am Edsin-gol wohnen gegen siebzig chalchamongolische Familien, Flüchtlinge aus der Äußeren Mongolei. Ihr Häuptling sollte in heimlicher Verbindung mit den Chalchamongolen im Gebirge Ma-tsung-schan stehen. Navaraksching Gegen heißt deren Häuptling. Der Fürst der Torgoten erlaubt den Chalchas nur dann sich an seinem Fluß niederzulassen, wenn sie sich und ihre Familien versorgen können. Sonst dürfen sie nicht bleiben, sondern müssen weiterziehen. Wir besuchten später ihren Häuptling, Tschangerup Märin. Er hatte viele Jahre in Urga im Gefängnis gesessen und war geflohen, als dort die Sowjetherrschaft einzog.

Der Neujahrstag verstoß still und ruhig. Kein Lüftchen regte sich, man hätte mit brennender Kerze im Freien sitzen können. Der Himmel wölbte seine blaue Kuppel über dem schweigenden Wald und unsern Jurten. Das Abendrot war oft prächtig. Gegen einen lebhaft stammenden rotgelben Hintergrund zeichneten sich die Pappeln und Tamarisken als schwarze Scherenschnitte ab. Die bewachsenen Dünen auf dem Ostufer und ihre schön gewölbten Hänge wurden von einem langsam erlöschenden Widerschein beleuchtet.

Georg und Effe hatten uns schon in der Nacht ihre Neujahrsglückwünsche abgestattet und ließen sich am ersten Tag des Jahres nicht blicken. Sie hatten es eilig, die fünf Kraftwagen gründlich zu reinigen. Bei ihrer Werkstatt hatten sie auch eine Jurte und ein Zelt. Sie empfingen täglich Besuch, alles Freunde von unserer Großen Expedition her. Auch torgotische Frauen kamen und halfen ihnen ihre Sachen ausbessern und waschen.

Das Jahr 1934 hatte seinen ungewissen Lauf begonnen. Was würden seine Tage uns wohl bringen? Wir wußten ja nichts von der Lage in Sinkiang. Keine Karawanen, keine Reisenden oder Boten kamen aus der großen rätselhaften Provinz am Edsin-gol vorüber. Die Leute, die uns aufsuchten, waren aus Su-tschou, An-hsi oder Liang-tschou. Wenn wir sichere Nachrichten aus Sinkiang gehabt hätten, wären wir dann umgekehrt? Nein, bestimmt nicht. Wir hatten einen Auftrag übernommen und hatten uns ins Spiel eingelassen. Wir waren entschlossen, jeden Sturm auszureiten.

Neben den Fasanen leisteten Elstern, Sperlinge, Krähen, Raben und Steppenhühner uns Gesellschaft. Es war lustig zu sehen, wie die Fasanen, unsere Stammgäste, mit langsamen Schritten heimwärts gingen, wenn sie sich satt gefressen hatten. Sie flogen nie. Erst stelzt ein Hahn über das Flußbett, begleitet von seinem Harem, dann folgt eine zweite Gruppe. Bald ist es am Brunnen wieder leer und öde. Sie verschwinden spurlos in den dichten Gebüschen der Tamarisken, wo sie sich nach ihrem Festbankett am Neujahrstag vermutlich der Liebe und den Träumen hingeben.

Die Sonne sinkt am ersten Tag des neuen Jahres. In dem Flußbett führt ein Chinese zehn Kamele vorbei. Die Sonne färbt sie rot, und ihre Schatten fallen dunkel und lang über den Sand.

Unsere Mechaniker überrechneten unsern Benzinvorrat. Er bestand aus 263 Zwanzigliterbehältern und 38 Einhundertvierzigliterfässern. In den Tanks der fünf Wagen waren außerdem noch etwa 125 Liter. Wir hatten etwa 3500 Liter verbraucht. Bis Hami benötigten wir schätzungsweise 2100 Liter und würden dann noch etwa 8600 Liter haben. Mit diesem Vorrat mußten wir die ganze Fahrt reichen. Im übrigen hofften wir, in Urumtschi russisches Benzin kaufen zu können.

Der Wind rauscht und klagt in den entlaubten Baumwipfeln über uns. Es klingt wehmütig und feierlich, als wollte die Wüste selbst uns warnen, weiter nach Westen zu ziehen. Als wollte sie raten, in den Wäldern am Edsin-gol zu bleiben oder umzukehren und sichere Gegenden im Osten aufzusuchen.

Eines Tages fuhr ich zu der Werkstatt der Mechaniker, wo auch unsere Mongolen wohnten. An einem hohen Mast vor ihrem Zelt flatterte die schwedische Flagge. Feinere Arbeiten an den zerlegten Kraftwagen wurden im Zelt ausgeführt. Ein vorübergehend angestellter Tischler fertigte im Freien Kisten und Laden an. Sie hatten ihren eigenen Holzhacker, der sie mit Brennholz versorgte. Er unterhielt auch ein Feuer unter einem großen Behälter, der ständig warmes Wasser zu liefern hatte.

Wie wäre es, wenn ich mit der Limousine und einem Lastwagen eine Erkundungs- und Spähfahrt nach Hami machte? Nur Yew, Hummel, Georg und Serat würden mich nach dieser Stadt, der nächsten der Provinz Sinkiang, begleiten. Des langen und breiten erörterten wir diesen verlockenden Plan. Er fand bei allen Anklang. Aber am Abend des 5. Januar hörte Chen den Rundfunksender von Nanking. Er meldete, daß sich 3000 bis 4000 Türken in Hami gegen General Ma Chung-yin empört und ihn gezwungen hätten, sich nach Turfan zurückzuziehen. Diese Neuigkeit gebot uns, die Rückkunft Tschakters und Liangs aus Su-tschou abzuwarten.

Am 6. Januar erhielten wir beruhigende Nachrichten aus Hami. Chen hörte an diesem Abend wieder den Sender von Nanking, der mitteilte: »In Hami ist alles ruhig. Die Regierung in Nanking sendet eine Abordnung dorthin, um zu verhandeln.«

Eines Tages holte mich Georg mit dem »Edsel« ab. Ich machte einen Besuch bei dem Fürsten der Torgoten, der sein Zeltdorf zehn Kilometer nördlich von Baller hatte. Der Weg dorthin war einzigartig. Wenn jemand, der die europäischen oder amerikanischen Landstraßen gewohnt ist, diesen Fahrweg erblickte, würde er darauf schwören, daß er für Autos unmöglich sei. Aber Georg fuhr drauflos durch den Sand, über bewachsene Erdhöcker, Rinnen und Schilffelder, durch Gebüsch, Gestrüpp und Windbruch. Am Ziel einer solchen Fahrt ist man so durchgeschüttelt und zerschlagen, daß man sich kaum auf den Beinen halten kann. Endlich hielten wir an einem halben Dutzend großer grauer Jurten. Sie waren zwischen Tamariskengebüschen und Dünen gut versteckt. Neben einigen Jurten war trockenes Holz in gewaltigen Haufen als Winterfeuerung aufgestapelt. Zwei Höflinge des Fürsten hießen uns willkommen und geleiteten uns in die Empfangsjurte. Hier wurden uns die üblichen Erfrischungen auf einem niedrigen Tisch vorgesetzt.

Eine gute halbe Stunde mußten wir warten, ehe Seine Hoheit geruhte einzutreten, und unser Gastgeschenk, lange, hellblaue Seidenschärpen sowie einige Konserven, entgegenzunehmen. Als Gegengabe überreichte er mir ein Fernglas, das er seinerzeit von einem Mitglied unserer letzten Expedition erhalten hatte. Um diese drehte sich auch unsere Unterhaltung. Der Fürst erkundigte sich, wo die übrigen Herren, die ihn im Jahre vorher besucht hatten, geblieben waren. Aus Hami hatte man nicht das geringste vernommen. Noch vor zwei Jahren waren die Karawanen ungestört gekommen und gegangen. Dann war alles still geworden, als ob eine unübersteigbare Mauer zwischen Sinkiang und Edsin-gol errichtet worden wäre.

Der Fürst der Edsin-gol-Torgoten. Montell

Unsere Heimfahrt war großartig. Man versicherte uns, es gäbe einen bedeutend besseren Weg als den, auf dem wir gekommen waren. Aber vermutlich hatte Georg die Beschreibung, die man ihm gab, mißverstanden; denn er war noch nicht weit gefahren, als er so gründlich steckenblieb, daß wir ein paar Stunden brauchten, den Wagen wieder flottzumachen.

Am Abend des 9. Januar saßen Hummel und ich im Kasinozelt und schrieben Briefe nach Haus. Die Nacht war ruhig und still. Gegen 12 Uhr schnellte der Doktor in die Höhe und rief: »Ich höre ein Auto!« Wir eilten hinaus. Nach einer Weile blitzten die Lampen auf, und dann fuhr Georg mit den Eilboten Tschakter und Liang vor. Georg sprang heraus und sagte bloß: »Keine Post für uns, nur für die Chinesen!« Im Kasinozelt wurde der Postsack ausgepackt. Lauter chinesische Briefumschläge, für uns nur mehrere Packen mit dem »Peking Chronicle«. Die amtlichen Briefe vom Eisenbahnministerium wurden von Kung gelesen und übersetzt. In einem Schreiben wurde uns mitgeteilt, daß 2000 Dollar für uns an das Postamt in Su-tschou geschickt worden seien. Nach einem andern Brief sollten die Gouverneure von Su-tschou und Ningscha die Weisung erhalten haben, uns – soweit nötig – Schutz und Beistand zu gewähren. Sie hätten hierauf geantwortet, daß dies geschehen werde. Der Kriegsminister stellte allen Mitgliedern der Expedition Waffenpässe für das Jahr 1934 zu. Der Leiter der »Eurasia« teilte mit, daß laut Meldungen 1000 Turkisoldaten in Hami seien. Ma Chung-yin befinde sich in Turfan. Weniger beruhigend waren die Worte: »Hami ist nicht ganz sicher, man erwartet neue Unruhen.« Daß wir Schweden keine Briefe aus der Heimat erhielten, war ganz natürlich. Georg hatte ja bei seinem Aufbruch von Peking am 9. Dezember die ganze bis dahin eingetroffene Post mitgenommen. Briefe, die später in Peking angelangt waren, hatten noch nicht nach Su-tschou kommen können. Tschakter und Liang hatten auch gehört, daß seit zwei Monaten kein Flugzeug in Su-tschou gelandet war. Die auf der Kaiserstraße beförderte Post benötigte aber zwölf Tage von Lan-tschou nach Su-tschou. Es war daher offenbar, daß wir Post jetzt nicht erwarten konnten.

Die beiden Eilboten hatten ihre Sache ausgezeichnet gemacht. Die Entfernung von Baller nach Su-tschou beträgt etwa 430 Kilometer. Sie waren also hin und zurück etwa 860 Kilometer geritten und waren zehn Tage ausgeblieben. Einen Tag waren sie in Su-tschou aufgehalten worden. Einen zweiten Tag verloren sie dadurch, daß Tschakters Kamel bei einem Flußübergang ins Eis einbrach. Es erforderte einen Tag, das Tier zu retten. Demnach waren sie 860 Kilometer in acht Tagen oder jeden Tag mehr als 100 Kilometer geritten. Am Stadttor von Su-tschou waren sie von den Soldatenposten angehalten worden. Sie zeigten dem Postmeister einen von Yew geschriebenen und mit unserm roten Stempel versehenen Ausweis. Dieser verbürgte sich dafür, daß alles in Ordnung ging. Darauf hatten sie volle Bewegungsfreiheit erhalten. Bei Bajin-bogdo hatten sie die zwei Kamele während der Nacht angepflöckt. Aus irgendeinem Anlaß erschreckt, hatten sich die Tiere losgerissen und waren in die nächsten Berge durchgebrannt. Auch dieses Mißgeschick kostete Zeit. Die beiden Männer waren in bester Verfassung. Der Eilritt hatte ihnen nicht im geringsten geschadet. Sie bekamen jeder einen mexikanischen Dollar für den Tag und außerdem vier mexikanische Dollar für ihren Unterhalt. In Wirklichkeit hatten sie nicht mehr als 2,45 mexikanische Dollar auf dem ganzen Ritt verbraucht. Aber was erhielten die Kamele für ihre Mühe, die sich doch am meisten angestrengt hatten? Den ganzen Weg über hatten sie fasten müssen und keinen Tropfen Wasser zu trinken bekommen. Sie standen geduldig da und warfen vornehme, gleichgültige Blicke auf uns. Jetzt durften sie ausruhen und weiden, bis sie wieder in Form waren und rennen konnten.

Nachdem die Post aus Su-tschou eingetroffen war, wollten wir so bald wie möglich aufbrechen, in geschlossener Kolonne geradeswegs auf Hami zu. Der Weg, den wir wählen, führt über Ming-shui und läuft also südlich meines Wegs vom Winter 1927/28. Er fällt aber mit dem zusammen, den Haude, Haslund und Yuan benutzten. Mit vereinigten Streitkräften zu marschieren, ist ein Vorteil, wenn es sich darum handelt, Räubergegenden zu durchqueren.

Am 14. Januar siedelten wir von Baller nach der Autowerkstatt über. So waren wir alle wieder an einer Stelle vereint. Unsere Nachbarn hatten sich eingefunden, um Abschied zu nehmen. Nur die Fasanen ließen sich zwischen den ratternden Kraftwagen nicht blicken. Es war einem richtig wehmütig zumute, einen Ort zu verlassen, an dem wir achtzehn so friedliche Tage verbracht hatten. Bei Sonnenuntergang wuchs das neue Lager empor. Die vier Lastautos standen fahrbereit da, mit Benzin und Kisten beladen. In der Nacht hatten wir 33,2 Grad unter Null, die größte Kälte auf unserer ganzen Reise. Am 15. Januar machten wir uns zum endgültigen Aufbruch am nächsten Tag fertig. Im übrigen wurden Briefe geschrieben. Die letzte Post konnten wir Naidang mitgeben, der bald nach Kwei-hwa zurückkehren sollte. Yew schrieb an den Postmeister in Su-tschou, er möchte die für uns eintreffende Post bis auf weiteres zurückhalten.

Am 16. wurden wir gleich nach 5 Uhr geweckt. Die Kälte, die 32 Grad betrug, schnitt uns in die Haut. Aber wir hatten ein großes offenes Feuer. Das letzte Packen und das Aufladen dauerte länger als gewöhnlich. Es wurde 10 Uhr, ehe alles zur Abfahrt bereit war. Wir folgen dem linken Ufer des Oboen-gol nach Südosten und Süden. Der Fluß fließt im allgemeinen nach Nordnordost, macht jedoch scharfe Biegungen. Der Weg ist anfangs entsetzlich, wird aber bald besser. Überall wimmelt es von Fasanen zwischen den Büschen. Wenn unsere Kolonne in ihren dichten Staubwolken dröhnend herankommt, ziehen sie sich zurück, bleiben aber in ihren Dickichten und sehen hinter uns her. An unserm Weg steht oben auf einer gebundenen Düne der Dasch-obo. Wir unterbrechen die Fahrt und machen einen halbstündigen Besuch in Bajtschen. Hier hat Tschangerup Märin – der Häuptling einer Gruppe von Chalchamongolen – sein Hauptquartier. Er und seine vierundzwanzig Lamas haben acht Jurten. Zwei davon standen innerhalb einer Mauer und erregten unsere Aufmerksamkeit. Die eine war eine Tempeljurte, deren gewaltige Kuppel von vier rot lackierten Holzsäulen getragen wurde. Ihr Inneres war wie ein gewöhnlicher Tempelsaal eingerichtet, in dem die Lamas auf Kissen saßen und ihre Gebete verrichteten. Wir gingen hinein, um dem eigenartigen Gottesdienst und seiner melodischen Mystik eine Weile zu lauschen. Die andere Jurte war der Empfangsraum des Märin; hier wurden wir mit Tee und Gebäck bewirtet. Zwei Kilometer entfernt erblicken wir einige Pappelhaine und hohe mit Tamarisken bewachsene Sanddünen. Dort liegt Tsondol, unser Hauptquartier vom Herbst 1927 und der Ort, an dem wir zwei Jahre lang eine meteorologische Station hatten.

Mongolin. Söderbom

Tempeljurte der Chalchamongolen am Edsin-gol. Hummel

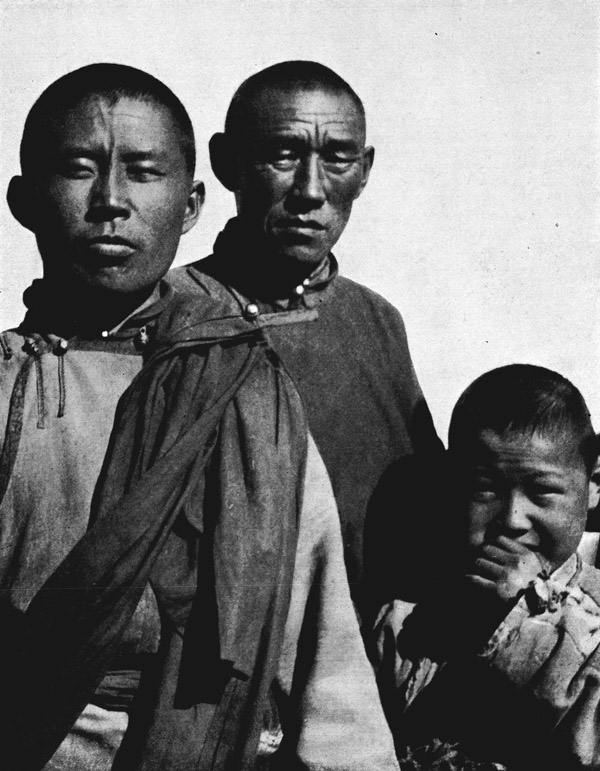

Mongolische Lamas am Edsin-gol. Montell

Bei Manin-tsaghan erreichen wir das linke Ufer des Edsin-gol und machen eine kurze Rast. Der Fluß strömt hier in einem einzigen Bett. Er ist 150 Meter breit und mit 50 Zentimeter dickem Eis bedeckt, über das ein Pfad für Kamele führt. An unserm Ufer wachsen Pappeln in kleinen Wäldchen, jenseits des Flusses erheben sich gebundene Dünen. Diese Stelle ist für einen Brückenbau in Aussicht genommen. In westsüdwestlicher Richtung geht es weiter über harte, freingrusige »Gobi«, wo kein Hälmchen wächst. Vor uns verschwindet der Horizont in unendlicher Ferne. Drei Lastautos sind weit voraus. Infolge der Luftspiegelung schweben sie etwas über dem Horizont. Sie gleichen Flugzeugen, die sich gerade vom Erdboden erhoben haben. Rechts ragt ein verfallenes altes Fort mit gelbgrauen Mauerresten aus luftgetrockneten Ziegelsteinen auf. Es ist eine der dicht beieinanderliegenden Befestigungen, die hier einen zweitausendjährigen Grenzwall bilden. Weißgeschwänzte Antilopen setzen an uns vorüber. Im Westen und Südwesten breiten sich weite blinkende Flächen aus, die Seen oder Schneefeldern gleichen. Auch sie sind ein Spiel der Luftspiegelung. Der große Karawanenweg nach Hami geht hier durch echte »Gobi«, die uns die vortrefflichste Fahrbahn bietet. Ein trockenes Flußbett heißt Narin-köll. Wir jagen über den ebenen, harten Boden dahin, und es ist eine Freude, die drei Wagen vor uns zu sehen. Bald fließen sie zusammen, bald trennen sie sich, bald sind sie dunkel, bald sind sie hell und schweben in der Luft.

Handelskarawane in der Gobi. Montell

Jetzt taucht der östliche Arm des Möruin-gol vor uns auf, der vom Edsin-gol abzweigt. Er nimmt noch mehrere Wasserläufe auf und teilt sich schließlich in zwei Arme. In kurzer Zeit erreichten wir den ersten dieser Arme, den Kung untersucht hatte. Der Mündungsarm war hier 161 Meter, aber der vereiste Fluß nur 107 Meter breit. Die größte Tiefe betrug nur 1,25 Meter; davon waren 80 Zentimeter festes Eis. Man kann erkennen, daß diese dicke Eisschicht dadurch entstanden ist, daß immer wieder neues Wasser über das ältere Eis hinweggeströmt ist. Der andere Mündungsarm liegt drei Kilometer weiter westlich und ist etwas größer. Sein Bett ist 187 Meter, seine Eisfläche 162 Meter breit. Die größte Tiefe, die wir maßen, betrug 1,30 Meter. Wir schlugen am Ufer des westlichen Armes das Lager 22 auf und verbrachten hier einen Rasttag. Einerseits sollte unser treuer Naidang nach Kwei-hwa zurückkehren und unsere Post mitnehmen, anderseits waren gewisse Vorbereitungen für die lange Fahrt nach Hami zu treffen. Es war auch nicht unwichtig, mit Äxten Eis aus dem Fluß loszuhacken und damit neun Säcke anzufüllen – unser Wasservorrat für die Durchquerung der Schwarzen Gobi.

Uns gerade gegenüber auf dem linken Ufer ist eine Zollstelle mit zwanzig oder dreißig Schnüfflern, die von verschiedenen Kaufleuten angestellt waren. Sie sind nicht bewaffnet. Der Zoll ist in China eine Landplage. Am Edsin-gol haben sowohl Kansu wie Ningscha ihre Zöllner, die Kaufleute und Karawanen schröpfen und ausplündern. Die Zollgerechtigkeit wird an den Meistbietenden verpachtet. Der Pächter nimmt, was er bekommen kann, bezahlt seinen Auftraggeber und steckt den Überschuß in die eigene Tasche. Zehn Kilometer weiter südlich liegt am Fluß das Kloster Edsin-lamain-sume, gewöhnlich der »Westliche Tempel« genannt.

Am letzten Abend im Flußgebiet des Edsin-gol waren wir alle eifrig beschäftigt, denn am nächsten Morgen wollten wir Naidang unsere Post anvertrauen. Nicht ohne ein gewisses feierliches Gefühl schlugen wir die Briefbündel in Wachstuch und Stoff ein. Keiner konnte wissen, ob dies nicht das letztemal war, wo wir die Möglichkeit hatten, unsern Lieben in der Heimat Botschaft zu schicken.

Den ersten großen Abschnitt, den Weg durch die Innere Mongolei und die östliche Gobi an den Edsin-gol, hatten wir glücklich beendet. Jetzt standen wir vor einem neuen Abschnitt, der in Dunkel und Rätsel gehüllt war. Am nächsten Morgen wollten wir uns wieder auf das öde Wüstenmeer hinauswagen. Wir kannten es von unserer letzten Expedition her, doch nur aus einer Zeit, wo im innersten Asien Frieden herrschte. Jetzt hatte man uns darauf vorbereitet, daß Räuberbanden der Chalchamongolen in der Wüste lagen. Ein Gerücht war zu uns gedrungen, daß in Sinkiang neuer Aufruhr ausgebrochen sei. Wir knüpften die Zipfel am Eingang unserer Zelte zu und löschten die Lichter aus. Wir fragten uns, ob diese unsere letzte Nacht am Edsin-gol, vom 17. zum 18. Januar 1934, auch die letzte Nacht des Friedens und der Ruhe sein würde. Grabesstille senkte sich auf unser Lager herab. Der blaubleiche Schein der Sterne umspielte unsere wandernde Stadt.

*