|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Erdschatten zeigte sich als dunkelblauer Bogen im Westen. Sein oberer Rand war von einem Widerschein der Morgenröte eingefaßt. Darüber wölbte sich der hellblaue klare Himmel, als wir am 14. Dezember aus den Zelten traten. Wir nehmen ein leichtes Frühstück ein, während Zelte und Gepäck verladen werden. Dann steigen wir ein. Die Kolonne rollt nach Südsüdwest, von dem nördlicheren Wege nach dem südlichen, der Fortsetzung unseres Weges von Morgutschik. Die Entfernung zu dem südlichen Weg beträgt nur 15 Kilometer.

Wir fahren zwischen kleinen Granithügeln dahin. Zur Rechten sehen wir eine 50 Meter lange Reihe von etwa dreißig Steinen. Bergman bringt sie in Verbindung mit einer Angabe bei einem der alten Reisenden, die den Hof des Großkhans besuchten. Danach gaben die Türken mit derartigen Steinreihen an, wie viele Feinde in einem Kampf getötet worden waren. Sie sind in der östlichen Mongolei nicht so selten.

Das Gelände ist infolge der Höcker und Grasblüten ermüdend. Die Kraftwagen springen und holpern darüber hinweg. Eine Pferdeherde weidet friedlich zwischen Antilopen, aber auch sie hat es auf einmal sehr eilig, als unsere Autos angesurrt kommen. Die Berge im Süden gehören zum Langschan. Von ihnen gehen trockene Flußrinnen nach Nordwesten. Ihr Boden besteht aus weichem Sand und ist im Sommer wahrscheinlich noch schwerer zu überqueren. Oft brauchen wir eine Stunde, um fünf Kilometer zurückzulegen.

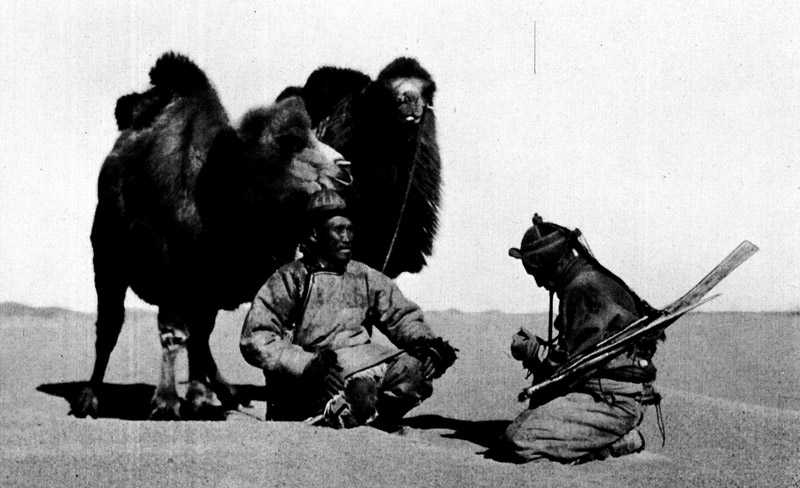

Ruhende Mongolen. Chen

Mongolische Pilger mit ihrem Gepäck. Hummel

Wir lenken auf den südlichen Weg ein und treffen zwei Pilger, einen Mann und eine Frau, die gerade am Wegrand rasten. Sie haben weder Pack- noch Reittiere, sondern wandern zu Fuß. Sie tragen erstaunlich große Lasten. In einer Art Beutel liegt ein kleines guteingemummtes Kind, während andere Bündel ein kleines Zelt, Kleidungsstücke und Proviant enthalten. In den Händen haben sie Wanderstäbe.

Wir hatten jetzt das »Tigertal« umgangen, das voller Felsblöcke ist. Dort kommt nicht einmal ein hochrädriger Karren vorwärts. Der Weg, dem wir folgen, führt in einen Talgang zwischen nackten, stark verwitterten Bergen hinein. Als Bergman am 20. Dezember 1929 durch diese Gegend zog, hatte er fußhohen Schnee und 30 Grad Kälte. Wir hatten in der letzten Nacht nur 15,7 Grad Kälte gehabt.

Im Tal Serebon rastet eine Handelskarawane aus Liang-tschou auf dem Weg nach Osten. Wir müssen in diesem Tal verschiedene schwierige, unbehagliche Stellen überwinden. Schließlich kommen wir mit einem Seufzer der Erleichterung wieder auf offenes Gelände. Hier und da wächst hohes Gras. Wir begegnen wieder einer Wollkarawane aus Liang-tschou. Sie wird von reitenden Chinesen in bunten Gewändern geleitet, die bequem auf ihren hohen Kamelen sitzen.

Beschwerliche Stellen, Erosionsterrassen und weicher Boden lassen uns nur langsam vorwärtskommen. Wir überholen eine große Karawane, die mit Stoffen, Kerzen, Tee, Zigaretten und anderm mehr beladen ist. Sie geht über den Edsin-gol nach Su-tschou. Dorthin wollen auch Reiter auf Pferden und Eseln. Hier stehen zwei Jurten, in denen ein chinesischer Kaufmann wohnt. Er verkauft vorüberziehenden Karawanen Mehl und anderes. Von Ningscha kommt eine große Karawane, die offenbar Opium schmuggelt. Es ist in kleinen Kisten verpackt, die in Wollballen eingerollt und versteckt sind.

Links am Horizont ist der Langschan sichtbar, davor der dunkle tafelförmige kleine Berg Tebtsch. Dort hat unsere frühere Expedition reiche Fossillager gefunden, vor allem versteinerte Reste des Gigantosaurus, einer Riesenechse, die in Sümpfen oder Seen lebte.

Um ½6 Uhr machen wir bei Khara-tologoi halt. »Schwarzer Kopf« heißt der dunkle Hügel, der sich hier erhebt. Die nächtliche Kälte betrug 19,1 Grad. Die Sonne ging wie ein funkelnder Diamant am Horizont auf. Schon um 9 Uhr ist es im Wagen warm. Im Freien ist es aber bitter kalt, zumal für die, die mit Metall zu tun haben. Über flache Geländewellen schweift der Blick, scharf und klar sind sie erkennbar. Bald überqueren wir ein riesiges Flußbett, das nur im Sommer Wasser führt. Bald schaukeln und hüpfen wir zwischen kleinen Hügeln vorwärts. Wir überholen lagernde Karawanen. Auf den Hügelkämmen zeichnen sich in sehr scharfen Umrissen äsende Antilopen ab, die nach Westen verschwinden. Nach Osten reicht der Blick unendlich weit wie über ein offenes Meer. Von hier sind es nur zwei Tagereisen nach Schande-miao, der großen Klosterstadt, wo wir 1927 eine Zeitlang stillagen.

Wir rasten am Bergrand und warten auf Serat, der eine Panne gehabt hat. Hier lag eine Karawane von mehr als 100 Kamelen und zwölf Mann im Ruhelager. Sie war vor einem Monat von Su-tschou aufgebrochen und beförderte Arzneipflanzen und -wurzeln nach Kwei-hwa. Der Preis der Ware soll 20 Dollar für 100 Gin (etwa 60 Kilogramm) betragen. Die Kamele gehörten zwei Chinesen und waren von zwei chinesischen Kaufleuten gemietet. Sie forderten uns auf, in ein großes verräuchertes Zelt einzutreten. Über dem Feuer hingen zwei Töpfe auf eisernen Ringen. Man bewirtete uns mit Tee in Porzellantassen und Suppe aus Mehl und Fleisch.

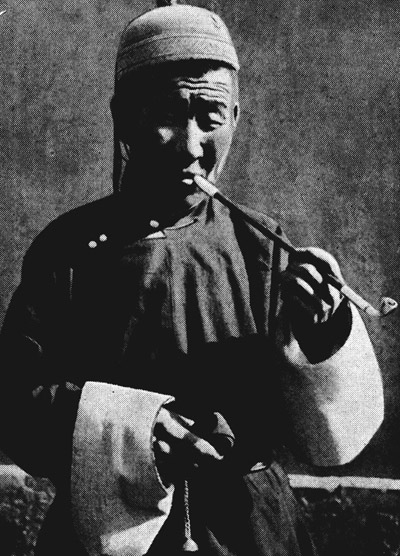

In einem chinesischen Karawanenzelt ist es rußig und rauchig. Stets ist es aber anheimelnd, darin vorzusprechen. Man empfindet, daß man willkommen ist und die Wirte sich durch den Besuch geehrt fühlen. Das Leben und Treiben auf den endlosen Karawanenwegen und in den Zelten der Karawanenleute ist ebenso malerisch und bunt wie ansprechend und die Phantasie anregend. So haben diese Händler seit Jahrtausenden gelebt und gearbeitet. So ging es bei den Karawanen zu, die in sagenhafter Vorzeit beim Klang der Glocken durch das große Asien zogen. Die Bedingungen waren dieselben wie in unsern Tagen, weder Menschen noch Kamele noch Land oder Klima haben sich nennenswert verändert. Die chinesischen Karawanenleute bilden eine Zunft für sich. Sie sind eine Bruderschaft mit Gesetzen und Regeln, uralten Überlieferungen und Bräuchen, gegen die niemand verstoßen darf, wenn er nicht für Zeit und Ewigkeit »sein Gesicht verlieren« will. Jeder chinesische Karawanenmann besitzt eine unverwüstlich gute Laune. Sein Leben ist schwer und mühselig, gleichwohl ist er stets froh und zufrieden. Wie bringt er es nur fertig, mit einem Monatslohn von etwa zwei Mark und der einfachsten Kost zufrieden zu sein? Er geht unzählige Kilometer zu Fuß und führt singend seinen Kamelstrang. Seine Geduld reißt nie. Auch im Winter marschieren sie nachts. Die Kamele brauchen das Tageslicht, um die harten, dürren, stachligen Grasbüschel zu finden, die ihnen als Nahrung dienen. Endlich ist man am nächsten Brunnen angelangt. In einer gesetzmäßigen Ordnung werden die Kamelstränge herausgeführt. Im Handumdrehen werden die Lasten von den Packsätteln der liegenden Tiere abgenommen. Bei Tagesanbruch werden die Kamele auf die Weide geführt, dann zum Brunnen. Das Wasser wird in geflochtenen Körben heraufgeholt und in Becken oder Tröge gegossen. Nach und nach sammeln sich die Männer in den Zelten, wo die Töpfe kochen und die Teekannen brodeln. Man holt seine langen Pfeifen mit weißen Pfeifenköpfen und findet das Leben lebenswert. Jetzt singt man nicht, man trinkt und ißt und raucht, erzählt Geschichten und spricht von alltäglichen Dingen. Einer nach dem andern breitet seinen Pelz auf dem Boden aus und schläft ein, während die Läuse sich an seinem Blut gütlich tun.

Dann ertönt das Signal zum Aufbruch. Schlaftrunken, zottig und ewig ungewaschen springen die Wandersleute auf. Sie holen die Kamele von der Weide und treiben sie geschickt und schnell zu ihren Lasten. Hier werden sie durch einen Ruck am Nasenstrick dazugebracht, auf die Knie zu fallen. Sie legen sich so, daß zwei Männer mit ein paar Handgriffen die Last auf den Packsattel heben und mit zwei Schlingen und einem Holz sichern können.

Auf einen Fremden aus dem Abendland wirkt es wie ein Kunststück, wie schnell eine Karawane von mehreren hundert Kamelen zum Aufbruch fertig wird. In wenigen Minuten sind die Zelte abgebrochen, zusammengerollt. Sie werden auf den Kamelen verstaut, die alles tragen, was zum Lagern gehört. Ein Strang nach dem andern setzt sich in Marsch. Die Glocken beginnen ihr Spiel, und der lange, sich schlängelnde Zug wandert auf stillen Wegen weiter zwischen öden verwitterten Hügeln.

Unser Weg führt an eine gewaltige, jetzt trockene Flußrinne, Tsagan-gol, den »Weißen Fluß«. Sie fällt nach Norden und Nordwesten ab. Dann dehnt sich weit und breit die Ebene. Der Weg schlängelt sich zwischen Grashöckern dahin. Das Gelände wird unbehaglich, wir kreuzen drei tiefe, beschwerliche Rinnen. Zur Linken lassen wir einen schwarzen Ausläufer des Langschan liegen. Fern im Norden sind hellblaue Berge zu sehen, darüber erhebt ein gewaltiger Berg seinen Scheitel. Wahrscheinlich liegt er schon auf dem Gebiet der Republik Mongolei. Endlich erreichen wir bei Tsondol Lager 11. Hier verkauft ein chinesischer Kaufmann Schaffleisch. Wir hatten davon noch einen Vorrat für zwanzig Tage und erstanden nur trockenes Holz, das ziemlich weit hergeholt war.

Der neue Tag grüßte uns dunkel und trübe; gegen Mittag klärte es sich auf. Eine Gesellschaft von zwanzig Mongolen mit Frauen und Kindern pilgerte an uns vorbei. Sie waren auf der Heimkehr von einer Wallfahrt. Um 4 Uhr nachmittags erklang im Westen das Surren von Motoren. Drei Lastautos kamen hüpfend und schleudernd über den unebenen Boden angefahren. In Staub eingehüllt fuhren sie ratternd an unsere Zelte heran. Sie gehörten der Autobusgesellschaft in Kwei-hwa. Sie waren in Hami zwei Monate zurückgehalten worden und hatten nicht die Erlaubnis erhalten, nach Urumtschi zu fahren. Als General Ma Chung-yin sie freigelassen hatte, waren sie davongejagt. Sie hatten den Weg von Hami nach Tsondol in acht, vom Edsin-gol in drei Tagen zurückgelegt.

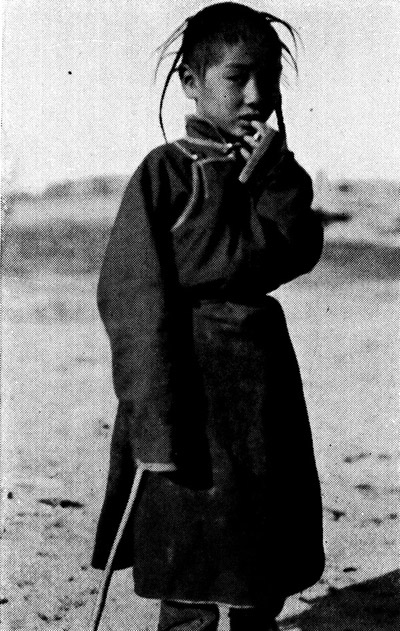

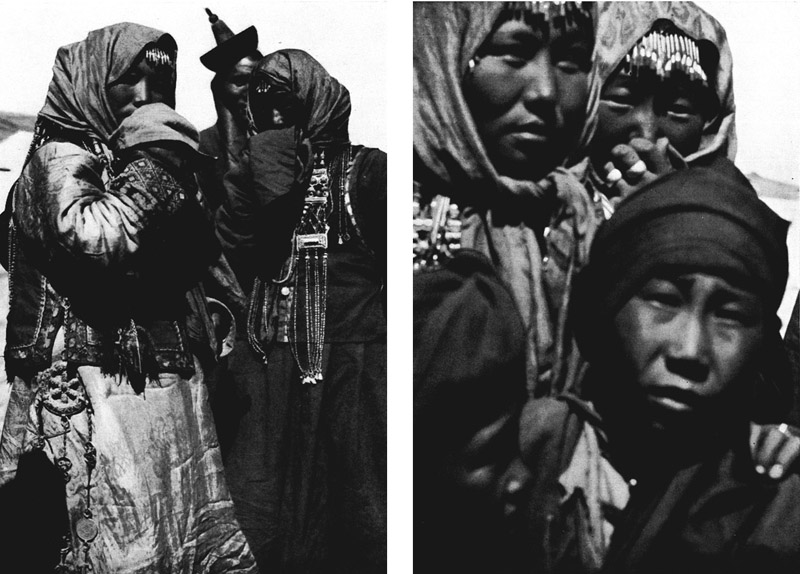

Mongolenjunge. Montell

Mongolinnen. Montell

Sie hatten nicht viel Gepäck, aber neunzehn Fahrgäste, darunter Direktor Mo von der Autobusgesellschaft. Wir baten ihn und ein paar andere, etwas zu verweilen und eine Tasse Tee mit uns zu trinken. Sie wollten aber durchaus mit derselben Geschwindigkeit wie bisher nach Osten weiterjagen. Es war daher nicht viel, was wir von ihnen erfuhren. Von Hami waren sie südlich des Pei-schan gefahren, ohne auf Räuber zu stoßen. Mo hatte sich mit einem Wagen zu Ma Chung-yin nach Turfan begeben. Der General war freundlich und entgegenkommend und hatte sich dafür interessiert, daß die Verkehrslinien der Gesellschaft in Betrieb genommen wurden. Nach Mo brauchten wir Ma Chung-yin nicht zu fürchten. In Sinkiang herrschte Frieden, alle kriegerischen Bewegungen waren eingestellt. General Sheng Shih-tsai bewachte die nördliche Grenze und Ma Chung-yin die südliche des Tien-schan. Wir erhielten von Mo gute und beruhigende Auskünfte. Wir glaubten daher, alles würde wie am Schnürchen gehen. Leider sagte er die Unwahrheit, aus leicht begreiflichen Gründen.

Mo und seine Reisegefährten sprangen wieder in ihre Autobusse und ratterten schleudernd und schlingernd davon. In ein paar Minuten waren sie in den Geländefurchen verschwunden.

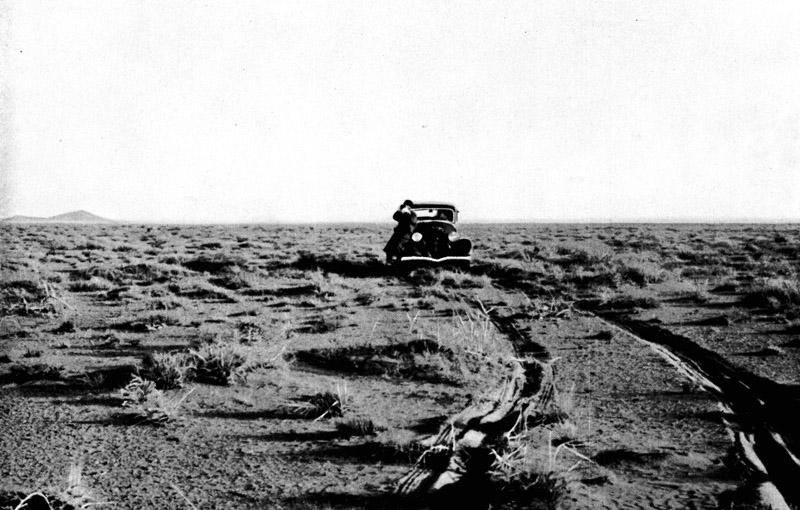

Am 17. werden wir um ½5 Uhr morgens geweckt. Es dauert lange, bis die Motoren angewärmt sind. Wir hatten daher genügend Zeit, aus dem Nest zu kriechen, uns anzukleiden und zu frühstücken. Sobald ich fertig bin und die Zelte abgebrochen sind, nehme ich meinen gewohnten Platz in der Limousine ein. Wir rollten durch Sand und Grus, zwischen Geländefurchen und Grashöckern weiter und folgten den Spuren der Autobusse von gestern. Eine dieser Furchen lag zwischen scharf ausgebildeten Strandterrassen und trug auf der einen Seite einen weithin sichtbaren Obo. Bald haben wir den dritten, bald den zweiten oder ersten Gang eingeschaltet, je nach der Beschaffenheit des Geländes – wir müssen ständig die Gänge wechseln.

Antilopen kommen so zahlreich vor, daß man sie nicht weiter beachtet. Vor uns erheben sich zwei scharfumrissene Berge, Bajin-untur, »Die Reichen und Hohen«. Eine scheußliche Schlucht mit canonartigen Ausläufern muß umgangen werden. Südlich der niedrigen Berge, die wir zur Linken sehen, liegt die Klosterstadt Schande-miao. Auf derselben Seite lassen wir »Die Reichen und Hohen« hinter uns. Rechts steht ein einsamer Baum. Wir durchqueren einen Gürtel niedriger Hügel. Dann haben wir wieder die endlose Ebene vor uns. Der Boden ist sandig und weich, und wir können nicht mehr als fünf Kilometer in der Stunde zurücklegen. Hier und da ist ein »Jagh«, ein Saksaulbusch, zu sehen. In einiger Entfernung zeichnen sich im Norden nackte Flugsanddünen ab.

Die »Straße« von Bajin-untur nach Hojer-amatu. Bergman

Die Sonne geht rotgelb glühend unter. Es ist fast dunkel, als wir bei Gung-hutuk, dem »Tiefen Brunnen«, das Lager aufschlagen. In der Nacht hatten wir 13,5 Grad unter Null. Als wir am nächsten Morgen erwachten, war der Himmel stark bewölkt, und spärliche Schneeflocken kamen durch die stille Morgenluft herab. Wir brauchten aber nicht zu frieren. Viele Büsche wuchsen in der scharf ausgeprägten Rinne, in der wir lagerten. Mit der wirklichen Wüste waren wir noch nicht in Berührung gekommen. Auf der ganzen Strecke bis zum Edsin-gol treffen wir Reisende. An den Brunnen finden wir in der Regel Zelte chinesischer Kaufleute und Mongolen in Jurten, in deren Nähe prächtige Kamele und muntere Pferde werden. Streckenweise geht es über harten Grusboden, der ab und zu von sandigen Streifen unterbrochen wird. Rechts erheben die Dünen ihre schönen gelben Delphinenrücken.

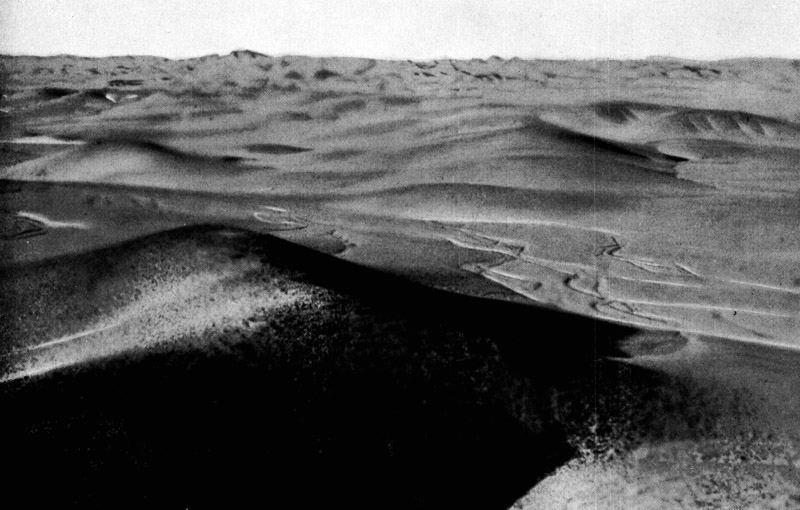

Die Wüste nördlich von Gung-hutuk. Kung

Wir waren noch nicht weit gekommen, als der Nordwind Schneegestöber mit sich brachte. Das ganze Landschaftsbild war wie weggewischt. Unsere einzige Landmarke, ein Berg im Nordwesten, verschwand. Das Gelände fällt weiter ab – gestern waren es bereits 360 Meter! In einer Niederung wachsen Tamarisken. Serat, der voranfährt, hält an und bricht einige Armvoll ab. Wir wissen ja nicht, ob wir sonst noch Brennstoff für den Abend bekommen. Dann und wann kreuzen wir ältere Autospuren, so die der Missionare Hunter und Fischbacher von 1932, Gösta Montells und Georg Söderboms von 1930.

Das ganze Land ist nun weiß. Aus dem Schnee erheben zwei einsame Ahornbäume ihre nackten Stämme. Der Weg ist ausgezeichnet. Er läuft jetzt am nördlichen Gebirgsfuß entlang. Bei Tsagan-hutuk, dem »Weißen Brunnen«, wachsen mehrere Bäume. Ein ausgehöhlter Stamm dient hier als Tränke für Kamele und Pferde. Ein Flußbett zwischen festen Felswänden bildet einen vortrefflichen Weg. Hier wachsen mehrere Ahorne – ein bezaubernder Anblick in dieser baumarmen Wüste. Bei Hojer-amatu sind wir wieder in offenem Gelände. Hier bilden etwa zehn Jurten und ein paar Zelte ein ganzes Dorf. Zwei Kaufleute wohnen hier. Die Autobusgesellschaft unterhält hier ein Benzinlager. Kurz darauf fahren wir durch ein Stück »Gobi«, völlig unfruchtbare Wüste! Rechts haben wir nach wie vor den Gürtel der Sanddünen, aber die gelben Rücken sind jetzt weiß von Schnee. Auf hohen, licht stehenden Kegeln wachsen Büsche. Zwei kleine Haine sind uns eine Augenweide. Wir hatten wenig mehr als achtzig Kilometer zurückgelegt, als wir mitten in der Wildnis das Lager 13 aufschlugen.

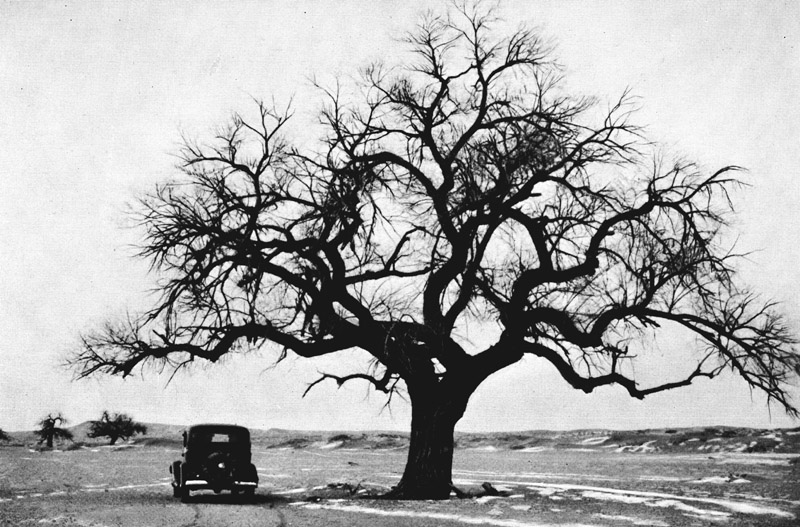

Ulme in der Gobi bei Hojer-amatu. Hummel

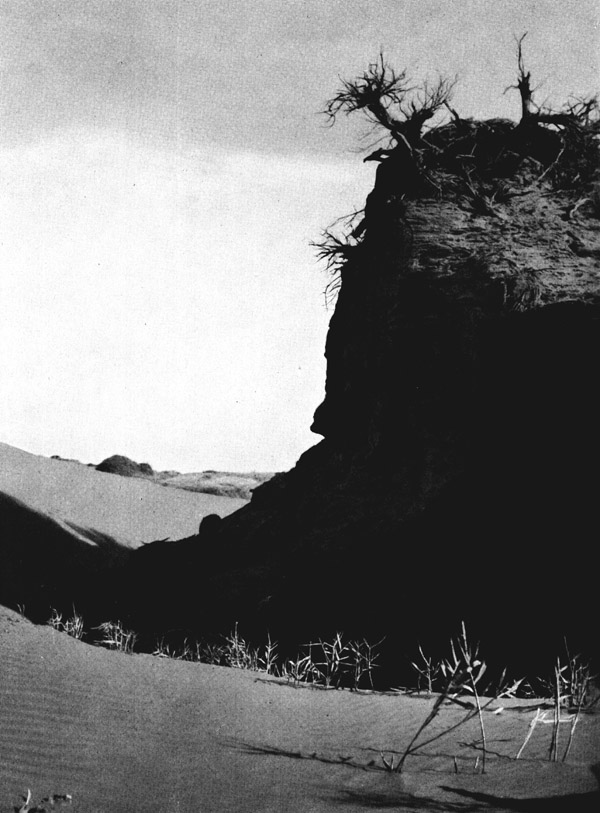

Vegetationskegel bei Jingen-hutuk. Bergman

In der Nacht hatten wir 20 Grad Kälte. Am Morgen des 19. Dezember war die Luft so wunderbar klar, daß sich sogar die Berge an dem fernen Horizont im Westen in scharfen Umrissen abzeichneten. Wir folgen einem Pfad, den die Schwielensohlen der Kamele blankgescheuert haben. Der Boden ist hart und fest wie der beste Zementweg. Wir können streckenweise eine Geschwindigkeit von fünfzig Kilometern in der Stunde anschlagen. Das Land ist zuerst unfruchtbar, aber dann erscheinen wieder genügsame Grasbülten. Wäre die ganze Strecke bis Sinkiang wie dieses Stück, dann brauchte man keine Wege anzulegen.

»Die Truhe«, ein Erosionsrest bei Abder Alaschan. Hörner

Der Berg Abder, »die Truhe«, erhebt seine abgestumpfte Pyramide über die Gegend. In der Kette südlich davon zeichnet sich ein Doppelgipfel ab, der einem zweihöckrigen Kamel ähnlich ist. Hier liegt ein Brunnen mit Süßwasser. Die Stelle war uns von unserer großen Expedition her gut bekannt. Mehrere ihrer Mitglieder hatten hier Gerätschaften aus der jüngeren Steinzeit gesammelt. Der Weg führt durch eine riesige Furche mit roten, von der Auswaschung und den Winden phantastisch geformten Terrassen. Vom Wind geschliffene Steine sind überall zu sehen. Nicht ein einziger Halm wächst hier. Die Landschaft ist überwältigend in ihrer öden Größe. Wir verirren uns in einem Labyrinth roter und schwarzer Terrassenhügel. Allmählich kommen wir aus diesen eigenartig sich schlängelnden Korridoren heraus. Wir befinden uns wieder auf der ebenen, harten Gruswüste, die im Süden ein Gürtel von Sanddünen begleitet. Soeben haben wir die Grenze der Republik Äußere Mongolei überschritten. Auf ihrem Gebiet liegt der Brunnen Jingen, das Ziel unserer heutigen Fahrt. Serat, der ein besonders wegekundiger Mann ist, führt die Kolonne auf einen alleinstehenden Gipfel zu. Sein Wagen und die Limousine kommen gut über eine mit Sand gefüllte Abflußrinne, Effes Wagen bleibt stecken. Die langen, fußbreiten Zeugstreifen werden hervorgeholt und wie Schienen vor dem Lastwagen ausgelegt. Er kommt wieder in Gang.

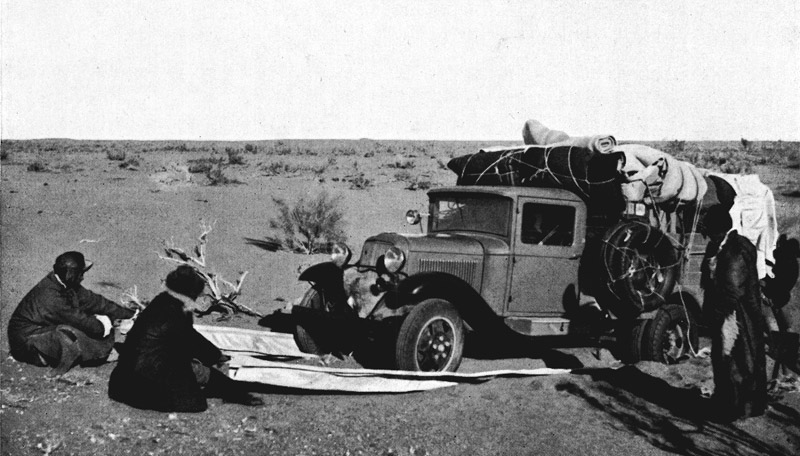

Leinwandstreifen helfen einem Lastauto aus einem tückischen Sandloch heraus. Hummel

Ein Stück weiter wiederholt sich dieses Abenteuer, nahm jedoch eine schwierigere und zeitraubendere Wendung. Es war wieder eine breite Senke, deren sandiger Boden mit Saksaulen bewachsen war. Als von Effe nichts zu hören und zu sehen war, kehrten wir um. Ja natürlich, er saß zwischen den Büschen fest. Er war unsern aufgelockerten Radspuren im Sande gefolgt. Jetzt halfen keine Zeugstreifen. Brücken aus trockenem Holz wurden quer über die Spuren gelegt, aber das Holz zersplitterte wie Glas. Serat versuchte den Pechvogel ins Schlepptau zu nehmen, aber die Stricke rissen wie Zwirnsfäden. Da hieß es eben: das Gepäck abladen! Serat brachte dann mit seinem Wagen als Vorspann Effes Maschine in Gang. Alle Mann mußten schieben. So gelang es, das Auto auf harten Boden hinaufzuziehen, wo wir wieder aufladen mußten. Unterdessen sammelten ein paar von uns dürres Holz für das Lagerfeuer. Endlich rollen wir weiter. Kein Lüftchen ist zu spüren. Der Himmel ist blau und wolkenlos. Kein Lebewesen ist zu sehen, kein Laut zu hören. Hier ist die Gobi, die »Wüste«, die Heimstätte des Schweigens, des Todes. Am Horizont im Westnordwesten schweben die niedrigen Berge als Luftspiegelung gleich einer Kette aus schwarzen Perlen, ohne Berührung mit der Erde.

Dämonenmasken bei einem lamaistischen Tempeltanz. Montell

Bei den Brunnen von Jingen, der »Kamelstute«, schlugen wir unsere Zelte auf sandigem Boden auf. Der nördliche Brunnen liegt in der Äußeren, der südliche in der Inneren Mongolei. Wir sind ein Stück über republikanisches Gebiet gefahren, aber hier verläuft die Grenze zwischen den beiden Brunnen.

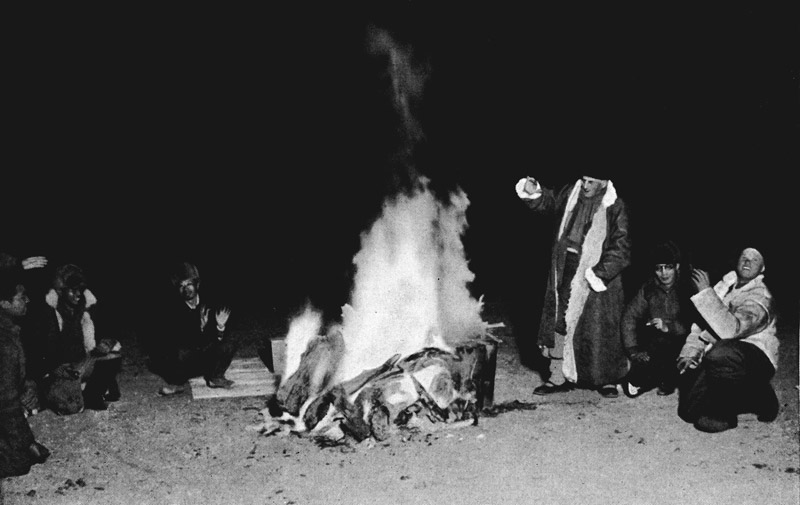

Lagerfreuden am Jingen-hutuk. Hummel

Der Boden ist stark sandig, und Sand verleiht stets ein Gefühl der Reinheit. Zahlreiche Saksaulen wuchsen hier, und in der Dunkelheit zündete der junge lebensfrohe Este einen großen Scheiterhaufen an, als wollte er die mongolischen Grenzreiter herausfordern, die etwa in der Nähe der Brunnen umherstreiften. Fällt man einer hinreichend starken Abteilung berittener Wachtposten in die Hände, dann kann es einem übel ergehen. Man wird gezwungen, ihnen nach der »Stadt des roten Kämpfers« zu folgen, wie Urga nunmehr unter feinen roten Fahnen heißt. Dort wird man untersucht und läuft Gefahr, für unbestimmte Zeit seine Freiheit zu verlieren.

Aber wir sahen keine Grenzreiter und auch keine andern menschlichen Wesen. Wir beschlossen sogar, einen Tag hierzubleiben. Chen wollte eine astronomische Ortsbestimmung machen; Yew und Kung mit Serat als Fahrer sollten einen südlicheren Weg ausfindig zu machen suchen. Es wäre doch etwas leichtsinnig gewesen, den Bau einer chinesischen Autostraße vorzuschlagen, die über einen schmalen Zipfel der Äußeren Mongolei ging.

Nach dem Abendessen senkte sich liefe Stille auf die Brunnen der »Kamelstute« herab. Von Effes verblassendem Scheiterhaufen stieg der Rauch in blaugrauen Ringen zu den Sternen empor. In der Nacht zum 20. Dezember sank die Temperatur bis auf 22,3 Grad unter Null. Der Ruhetag wurde dazu benutzt, verschiedene Arbeiten auszuführen. Die Mechaniker besserten Reifen aus, die Ingenieure fanden im Süden geeignete Wege, und Bergman sammelte eine Reihe von Gegenständen aus der jüngeren Steinzeit.

In der folgenden Nacht hatten wir 23,3 Grad Kälte. Este hat ein sprühendes Feuer angezündet. Da kann man sich nach Belieben wärmen. Ich sitze mit dem Rücken am Feuer und sehe den letzten Schimmer des Erdschattens im Westen verschwinden. Die Sonne steigt gerade wie ein Riesendiamant über die Dünen herauf. Der Holzstoß brennt herunter, die Glut fällt zusammen. Die Schatten der Saksaulen werden kürzer. Wir wollten eigentlich frühzeitig auf den Weg kommen. Ein Motor hat aber Kurzschluß. Bergman findet den Fehler: die Lichtmaschine hat sich gelockert und eine elektrische Leitung beschädigt. Endlich surren die Wagen wieder. Wir verlassen den Sandgürtel und erreichen harten Boden. Im Süden haben wir eine stäche, hell gelbgraue Niederung, die sich bis in die Nähe des Edsin-gol erstreckt. An ihrem Rand sind drei dunkle, gleichlaufende Linien zu sehen, möglicherweise alte Uferterrassen.

Rings ist alles unfruchtbar. Rote Hügel, Steinhaufen und vereinzelte Kamelskelette geben den Weg an. Bisweilen schmückt ein Kamelschädel die Kuppe eines Steinhaufens. Zwei aufgerichtete Schieferblöcke gleichen Bautasteinen. Kein Leben in irgendeiner Form, völlige Wüste. Bei Jingen waren wir nur 650 Meter über dem Meeresspiegel. Nun steigen wir wieder langsam und sind nach zwanzig Kilometern in einer Höhe von 710 Metern. Am Brunnen Horun-bosuk rastet eine kleine Karawane. Dann folgt ein Labyrinth von kleinen Bergen. Der Weg ist vortrefflich. Steinhaufen zeigen den Pfad zu den Brunnen an, die alle einen Namen haben. Sie sind den Karawanenleuten gut bekannt, aber bei Schneegestöber oder Sandsturm schwer zu finden. Kleine schwarze Grusrücken und stark verwitterter, dunkelgrüner Tonschiefer bilden neue Labyrinthe. Dann wird das Land wieder eben.

Wir rasten eine Weile bei Banti-tologoi, dem »Kahlkopf«. Hier stehen vierzehn Jurten und ein einfaches Haus, das einem Kaufmann gehört. Seine Waren, Tee, Häute, Wolle usw., waren zum Schutz gegen Flugsand auf Holzgestellen aufgestapelt. Wir umgehen einen Sandgürtel, der reich an dürrem Holz und Stämmen abgestorbener Bäume war. Dann bogen wir scharf nach Süden ab. Serat blieb in einem Sandbett stecken, wo Saksaulen in Menge wuchsen. Hier schlugen wir das Nachtlager auf und zündeten ein gewaltiges Feuer an. Wasser hatten wir wie gewöhnlich mit. Das Mittagessen war heute einfach: Suppe, Zunge und Tee. Der Kaufmann bei Banti-tologoi hatte uns ausgezeichnete »Pilmen« vorgesetzt, eine Art kleine Pasteten in Teigwickeln. Auch Chia-kwei verstand dieses wohlschmeckende asiatische Gericht meisterhaft zuzubereiten.

Eine Autofahrt durch die Gobi ist bis zu einem gewissen Grade eintönig, hat aber auch einen unbeschreiblichen Reiz. Die endlose Wüste hat kleine zerrissene Bergrücken, Hügel, auf denen die Obo-Steinhaufen wie versteinerte Trolle thronen. Ungeheure Ebenen, die von zahllosen trockenen, seichten Abflußbetten durchschnitten werden, wechseln mit Dünengürteln aus den vom Wind gesetzmäßig gebauten Wellen des Flugsandes. Man lagert jeden Abend an einem Brunnen oder da, wo sich Brennstoff findet. Man träumt herrlich im Schlafsack auf ebener Erde, atmet Tag und Nacht frische Luft. Man lebt einfach und bekommt nur zwei Mahlzeiten am Tage. Zwischen den Lagern bietet die Wüste oder Steppe Tag für Tag das Bild ihrer flachen, öden Landschaft. Gleichwohl wird man ihrer nie müde. Man bekommt nie genug. Nach der Wüste sehnt man sich stets zurück. Schon diese endlose Weite wirkt durch ihre majestätische Größe ebenso bezaubernd wie das Meer. In der Ferne blauen prächtige Berge, und die flachen Geländewellen folgen aufeinander wie die Dünungen des Ozeans. Man muß sehr müde sein, wenn man doch einmal im Auto einschlummert. Aber es dauert nur wenige Minuten, bis man durch einen Stoß geweckt wird, durch eine Erosionskante, einen Grashöcker oder durch den Klang der Glocken einer Karawane. Die Eindrücke wechseln ständig, bald sind es die leichtfüßigen Antilopen, bald ein Adler, ein Hase oder zuweilen ein Wolf. Allein die kartographische Aufnahme des Wegs stellt die Geduld auf die Probe. Sie ist aber nötig. Man söhnt sich bald mit ihr aus, wenn sie auch die Fahrt verlangsamt.

Ereignisse und Zwischenfälle, die die Eintönigkeit der Tage unterbrechen, sind selten. Verzögerungen durch Pannen oder Steckenbleiben waren leider allzu häufig. Auch an diese kleinen Mißgeschicke gewöhnte man sich und nahm sie mit philosophischer Ruhe. Aber am Morgen des 22. Dezember trat ein Ereignis ein, das aus dem Rahmen des Gewohnten fiel. Gegen 8 Uhr war alles marschbereit, nur die zusammengerollten Zelte und ihre Stangen sollten noch auf einen der beiden Lastwagen gehoben und festgebunden werden. Bergman und ich standen an dem wärmenden Morgenfeuer und plauderten. Plötzlich wandte Bergman den Kopf und schien aufmerksam auf ein Geräusch im Osten dieser Einöde zu lauschen.

»Was ist los?« fragte ich.

»Mir war, als hörte ich Autosurren … Warte, jetzt höre ich es deutlich!«

»In der Tat! Ganz deutlich.« Einige Sekunden später tauchte der obere Rand des Führersitzes eines Lastautos über der nächsten Terrasse auf.

»Das ist Georg!« rief Bergman.

»Hat er nur ein Auto?«

»Nein, da kommt noch eins!«

Sie schwenkten in unsere Spur ein und hielten im nächsten Augenblick dicht neben unserm Lagerfeuer. Unsere Leute waren herbeigeeilt und hießen die so lange Vermißten willkommen. Georg und Dschomtscha hatten uns am Morgen des 21. November verlassen. Seitdem hatten wir vergeblich gewartet und gewartet. Dschomtscha kam ja bald zurück, aber Georg war und blieb fort schließlich schalteten wir ihn aus unsern Gedanken aus und versuchten nicht mehr, den Grund seines Ausbleibens zu erraten. Es hatte keinen Zweck, von ihm zu sprechen. Er konnte in Peking oder Tien-tsin krank liegen, konnte auf dem Rückweg in Räuberhände gefallen sein. Auf alle Fälle war er außerstande, uns von seinem Schicksal Nachricht zu geben.

Und nun, am 22. Dezember, tauchte er plötzlich und unvermutet aus der schweigenden Wüste auf! Er brachte zwei Lastautos mit. Er hatte also meinen Befehl, noch eins zu kaufen, ausgeführt. Doch jetzt hält er und springt heraus.

»Willkommen, Georg!« wird ihm von allen Seiten zugerufen.

»Was ist geschehen? Warum bist du so lange ausgeblieben?«

Wir lassen uns am Feuer nieder. Georg beginnt zu erzählen. Er war von Kwei-hwa nach Tien-tsin geeilt und hatte dort alles eingekauft, was er brauchte. Von den Autovertretern hatte er erfahren, daß nach unserm Aufbruch von Kwei-hwa ein Telegramm von Edsel Ford an mich angekommen war. Dieser erbot sich, mir ein achtzylindriges Lastauto Modell 1933 für unsere Wegebauexpedition zu schenken. Ich brauche nicht zu sagen, wie dankbar wir alle für dieses große Geschenk waren.

»Hast du Post?«

»Jawohl, einen ganzen Packen Briefe und Zeitungen.«

In kurzen Zügen mußte Georg von seiner Reise berichten – die Einzelheiten konnten wir später erfahren. Am Abend des 21. November hatten er und Dschomtscha Kwei-hwa erreicht, von wo dieser wieder in unser Lager zurückgekehrt war. Am 24. war Georg in Tien-tsin, sprach mit dem Vertreter von Ford und erfuhr von Edsel Fords Geschenk. Aber der Wagen war noch nicht fertig, Führersitz und Kasten mußten noch gebaut werden. Solange mußte Georg warten. Am 4. Dezember fuhr er den neuen Wagen nach Peking. Er trug etwa 2300 Liter Benzin, teils in großen Fässern, teils in viereckigen Kanistern. Hier blieb er vier Tage. Endlich bekam er einen Eisenbahnwagen und konnte das Auto mit dem Zug befördern. Er erreichte Kwei-hwa am 10. mit Ersatzteilen, Stricken, Spaten, hydraulischer Winde usw. Mit seinem vollbeladenen Wagen brach er am 12. auf, fuhr über den Paß und nahm unsern alten Mongolen Naidang als Gehilfen mit. Am 14. war er bei Dschomtscha und Tschockdung, die nach ihrer eigenen Aussage durch das lange Warten sehr beunruhigt waren. Am ersten Tag bauten sie einen Damm um das verunglückte Auto. Der Fluß schwoll nämlich an, und das Auto war nicht von der Stelle zu bringen, ehe es ausgebessert war. Georg und die drei Mongolen arbeiteten mit allen Kräften und konnten am Morgen des 17. aufbrechen. Am 19. waren sie in Tsondol und langten am nächsten Tage spät in der Nacht in Hojer-amatu an. Am 21. Dezember fuhren sie vor Sonnenaufgang ab, den ganzen Tag hindurch und erreichten bei Dunkelheit Banti-tologoi. Hier erfuhren sie, daß wir am Tag vorher durchgekommen waren. Dadurch angespornt, brachen sie schon vor Tagesanbruch wieder auf, folgten unsern Radspuren und erreichten uns noch am Vormittag des 22. um 8 Uhr.

Der Mongole Naidang. Montell

Georg erzählte fast eine Stunde lang. Die Stimmung war unbeschreiblich. Alle waren froh und aufgeräumt. Unsere Kolonne war verstärkt worden. Wir verfügten jetzt über vier Lastautos, einen Personenwagen und fünfzehn Mann. Bis zum Edsin-gol hatten wir noch 220 Kilometer. Vielleicht konnten wir unsern alten Wüstenfluß doch noch bis zum Weihnachtsabend erreichen!

*