|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ostpreußische Haide.

Mit der Verbreitung der Gewächse hängt die der animalischen Geschöpfe innig und nothwendig zusammen. Die Pflanze ist die Mittlerin zwischen dem Reiche des Starren und dem Reiche des willkürlich Beweglichen. Auf ihrem Dasein beruht das Dasein und die Erhaltung der Thierwelt. Mithin ist diese durchaus auf das Pflanzenreich angewiesen; denn das Leben der Fleischfresser folgt erst den Pflanzenfressern. Es liegt also auf der Hand, daß auch in der Schöpfung der Thierwelt eine allmälige Entwickelungsreihe ähnlich stattfand, wie wir sie bereits ausführlich in der Geschichte der Pflanzenwelt und der Colonisation der Erde durch die Pflanzen kennen lernten. Erst nachdem Pflanzen geschaffen waren, konnten Thiere erscheinen; erst nachdem gewisse Pflanzen erzeugt wurden, durften gewisse Thiere auftreten. In der Thal ist das Thierreich eng auch auf die Pflanzentypen angewiesen, und dieser Punkt ist so interessant, daß wir ihn als einen kosmischen mindestens berühren müssen.

Wie die Pflanzen ihre Grenzen durch die Vermittelung der Thiere erweitern, ebenso dehnen umgekehrt die Thiere ihre Grenzen nach den Pflanzen aus, an die sie geknüpft sind. Man kennt viele sehr merkwürdige Beispiele dieser Art. Wo sich ein Sumpf bildet, stellt sich bald auch der Kiebitz ein und andere folgen andern Verhältnissen. Der Kreuzschnabel war früher England fremd; jetzt ist er den dorthin verpflanzten Fichten nachgefolgt. Seitdem man in den schottischen Hochlanden zu Glencoe den Kornbau einführte, haben sich auch die früher dort unbekannten Rebhühner eingestellt. Durch den Anbau der Kartoffel ist der ehemals höchst seltene Todtenkopf, unser größter und merkwürdigster Nachtfalter, ungleich häufiger geworden. Der Schwalbenschwanz ist der Einführung des Fenchels gefolgt und erregte zuerst nach den Mittheilungen von K. W. Volz ein so allgemeines Erstaunen, daß man ihn als ein dämonisches, Unheil verkündendes Thier in Holzschnitt abbildete. Nach demselben sagt eine Chronik von Nördlingen: »Im Jahre 1623 war ein heißer Sommer, da hielten sich Würmer in der Gegend von Nördlingen auf, die einen Glanz hatten; sie hingen sich an Pflanzen, bewegten den Leib und hatten eine Nase und ein Gesicht wie die Windelkinder, wofür uns Gott ferner behüten soll.« Nach demselben ist auch der Oleanderschwärmer aus seinem europäischen Süden dem Oleander nach Deutschland gefolgt. Ebenso verhält es sich mit dem Apollo. Diesen findet man im südlicheren Deutschland, z. B. im fränkischen Jura, nicht selten an einer Distelart, Cirsium eriophorum, schwärmen. Unter denselben Bedingungen hat er seine Grenze bis zum Kyffhäuser, wo diese Distelart wieder erscheint, erweitert. Auf ähnliche Weise hat selbst unser Sperling sein Reich bis nach Sibirien ausgedehnt, seitdem man daselbst die ungeheuren Wüsten dem Ackerbau zuführte. Schon aus diesen wenigen Beispielen geht hervor, wie innig die Thierwelt an das Pflanzenleben geknüpft ist, und wenn der Mensch mit regerem Sinn und größerer Empfänglichkeit für Naturgenuß diese Wechselbeziehung ausbeuten wird, dann haben wir Hoffnung, auch unsere jetzt so öden, wenn oft auch überaus herrlichen Gewächshäuser durch diejenigen unschädlichen Thierformen belebt zu sehen, welche den gepflegten Gewächsen in ihrer ursprünglichen Heimat entsprechen. Wie es z. B. zu Nutz und Frommen eines wichtigen Industriezweiges mit der Anzucht des Seidenschmetterlings gelang, ebenso sah eine sinnige Frau, Mrs. Blackwood, nach vielen Hindernissen ihre Anstrengungen belohnt, ein anderes Insekt in die englischen Gewächshäuser einzuführen. Es ist das sogenannte wandelnde Blatt ( Phyllium Scythe). Sie führte es mittelst Eiern aus Indien in Edinburgh ein. In der That kann man nicht genug darauf Hinweisen, unsern Treibhäusern durch diese lebendige kleine Welt der Insekten, die freilich keine schädlich wirkende sein darf, den rechten natürlichen Ausdruck zu geben, der ihnen bisher so sehr fehlt. Gehören doch auch diese Geschöpfe dazu, um, wie ein sinniger Naturfreund sagt, Naturkenntniß und Naturanschauung möglichst zu verbreiten!

Schutz und Nahrung sind die beiden Zwecke, welche die Thiere an die Pflanzenwelt knüpfen. Die Insekten mögen hierin vielleicht die beständigsten Begleiter ganz bestimmter Gewächse sein; aber auch selbst höhere Thiere finden wir diesem Gesetze unterthan. Meist hat jeder Vogel eine bestimmte Pflanzenart, die er zu seinem Standquartier wählt, und selbst Säugethiere, wie Eichhörnchen, Affen, Faulthiere u. s. w., gehören dazu, wenn ihnen die Pflanze außer dem Schutze zugleich auch Nahrung reicht. Dies bestätigen unter den Vögeln z. B. Baumläufer und Spechte. Sie, welche als fleischfressende Vögel auf Insekten angewiesen sind, finden dieselben an ganz bestimmte Pflanzen gebunden, und unvermerkt sind auch sie wieder denselben Gewächsen verbündet. So zieht Eins das Andere in der Natur überall nach. Von den unscheinbarsten mikroskopischen Aufgußthierchen an bis herauf zur Säugethierwelt herrscht der innigste Zusammenhang zwischen Thier- und Pflanzenreich. Im Meere sind die Tangfluren der Tummelplatz unzähliger Thierformen; die kleinen wachsen für die größeren, bis die Herren des Meeres, Delphine, Haie und Walfische, den Ocean beleben. Im süßen Wasser sind winzige Polypen, Aufgußthierchen, Weichthiere, krebsartige Thiere, Fische u. s. w. nicht minder fest an Wasserpflanzen gebunden, bis Raubfische, Wasservögel und andere Typen eine Heimat erhalten, die sie alle ernährt. Am innigsten hängen die Insekten mit der Pflanzenwelt zusammen, und Jeder weiß, daß fast jede Pflanze ihren eigenen Käfer, ihren eigenen Schmetterling u. s. w. ernährt. Dieser Zusammenhang geht so weit, daß die Insekten in ihren Verwandlungen genau der Pflanzenentwickelung folgen. Wie vom Frühlinge an bis zum Herbste hin andere Pflanzen erscheinen, ebenso auch andere Insekten. Es läßt sich erwarten, daß auch sie von derselben Ursache, welche die Pflanzen nach einander aus der Erde hervorsprießen läßt, von der Sonne geweckt wurden. Dadurch verliert sofort dieses ganze Wechselverhältniß alles Räthselhafte, das es dem Unkundigen gegenüber nur zu leicht annimmt. Wenn z. B. der Maikäfer, wie schon sein Name besagt, bereits im Mai erscheint, so ist hieran die Sonne schuld, welche die Larven (Engerlinge) ebenso durch eine ganz bestimmte Wärmesumme, wie das Hühnchen aus dem Ei, ausbrütet, und das zum besten Gedeihen dieses Käfers. Denn zu dieser Zeit findet er in den Knospen und jungen Blättern mehr als in den älteren denjenigen Stickstoff angehäuft, dessen er zu seinem Bestehen so bedürftig ist, wie der große Stickstoffgehalt seines Körpers bezeugt. Schmetterlinge schmiegen sich zuerst als Raupen gewissen Pflanzen und als ausgebildete Falter gewissen Blumen an und folgen somit der Metamorphose des Pflanzenreichs. Genau so Fliegen, Blattwespen u. s. w. Letztere insbesondere zeigen einen entschiedenen Zusammenhang mit den Pflanzen. Das bezeugen uns jene sogenannten Gallen, welche wir so häufig und stets in so bestimmten Formen auf vielen Pflanzen finden, z. B. auf den Blättern der Eiche, Pappel, Rüster, Buche, Hainbuche, der Rose (Schlafröschen) u. s. w. In diese Pflanzentheile legen die betreffenden Insekten ihre Eier und überlassen es der Natur, durch die Verwundung des Blattes der nachkommenden Brut ein Wohnhaus aus dem wuchernden Zellgewebe zu bauen. Es ist in der That wunderlich genug. Jede Galle zeigt uns unter dem Mikroskope einen bestimmten Zellenbau, welcher mit derselben Form der Galle immer wiederkehrt und meist völlig von dem Zellenbaue des Blattes abweicht. Wie durch dieses Wechselverhältniß einigen Pflanzen ihr Befruchtungsgeschäft durch die von Blume zu Blume schwebenden, den befruchtenden Blüthenstaub verschleppenden Insekten wesentlich erleichtert und vermittelt wird, ist eine alte Erfahrung. Einen höchst interessanten Zusammenhang der Insekten mit den Pflanzen gewährt uns die bekannte Feigenfliege. Durch ihren Stich werden die Feigen ebenso gezeitigt, wie die Früchte unserer Obstbäume durch den Stich der Bienen und Wespen. Wunderbar genug, hat der Mensch bisher diese seltsame Erscheinung noch nicht verwerthet, um süßeres Obst zu erzielen. Wir sind fest davon überzeugt, daß es nur eines Stiches bedarf, um das Innere der Früchte mehr mit der Luft in Berührung zu bringen, den Stoffaustausch zwischen Luft und Frucht mehr zu vermitteln, mit Einem Worte, dieser mehr Sauerstoff zuzuführen und so die Früchte zu zeitigen. Ein anderes Insekt sticht die Halme des Hain-Rispengrases ( Poa nemoralis) an. Dadurch beginnt eine Verdickung der verwundeten Stelle und bald darauf die Bildung eines zarten Wurzelfilzes. An geeigneten Orten wird das Gras hiermit geschickt, sich mittelst dieser Wurzeln in dem Boden festzusetzen und neue Halme an diesen Stellen zu treiben. In der That ein seltsamer Lohn für die gewährte Gastfreundschaft! Doch ist er nicht überall ein so günstiger für das Leben der Pflanze. Sattsam bekannt ist die Schädlichkeit einer Unmasse von Insekten, welche oft, wie der berüchtigte Borkenkäfer, ganze Wälder zerstören, oder, wie die geflügelten Ameisen der Tropenländer, ihre Nester bis zu 25 Fuß Tiefe in die Erde hinab so fest bauen, daß sie nur durch Pulver gesprengt werden können und als Steine den Boden bedecken. In Brasilien sind auf diese Weise ganze Provinzen, z. B. die halbe Provinz S. Paulo am Parana, und Minas in eine Art von Wüste verwandelt worden. Lieblicher dagegen ist, was wir über den Zusammenhang der Vögel und Pflanzen wissen. Schon der Nestbau ruft uns eine idyllische Natur ins Gedächtniß. Auch er bindet sich meist an bestimmte Pflanzen oder dehnt sich doch nur auf einige auserwählte aus. Sowie jedoch die Pflanze die Ernährerin der Vögelwelt wirb, trifft auch hier wieder ein, was wir eben bei den Insekten fanden. Meist hat dann jeder Baum, jede krautartige Pflanze mit eßbaren Früchten ihre eigenen Vögel, und wie die Insekten in ihrer Verwandlung der der Pflanzen folgten, so auch die Vögel. Während unsere übrigen Bäume im Sommer und Herbst ihre Früchte reifen und zu dieser Zeit die Vögel brüten, reift die Tanne im Gebirge im Winter ihre Samen und der Kreuzschnabel hält um Weihnacht herum sein Wochenbett. Auch in Neuholland fand der verschollene Reisende Leichardt auf seiner großen Entdeckungsreise, daß mit denselben Pflanzen auch immer dieselben Vögel wiederkehrten, obschon er dieselben häufig weit hinter sich gelassen hatte. Am lieblichsten ist die Erscheinung der Kolibris. Sie sind gewissermaßen die Schmetterlinge unter den Vögeln, und einige sind ebenso wie die Falter auf ganz bestimmte Blumen, deren Nektar sie lieben, angewiesen. So hängt z. B Oreotrochilus Pichinchae in Quito von einem Mitgliede der Vereinsblüthler, von Joannea insignis ab. Diese hat einen schuppenartig beblätterten Stengel und einen an die Weberkarde erinnernden sitzenden Blüthenkopf, der dem niedlichen Vögelchen seine Nahrung reicht. Der Trochilus Stanleyi lebt auf Sida pichinchensis, einer Malvenpflanze, und erscheint auf den hohen Anden nur zu der Zeit ihrer glänzenden Blüthe. Ueberhaupt sammeln sich die Kolibris in der Blüthenzeit gewisser Pflanzen schaarenweise auf denselben und verschwinden wieder mit ihr. Dieses seltsame Zusammenleben, welches durch einen ebenso seltsamen Instinct vermittelt wird, ist nicht wunderbarer, als das Ziehen der Vögel, dessen Hauptursache in der Nahrung beruht und ein neues großartiges Wechselverhältniß zwischen Pflanzenreich und Thierwelt bezeichnet.

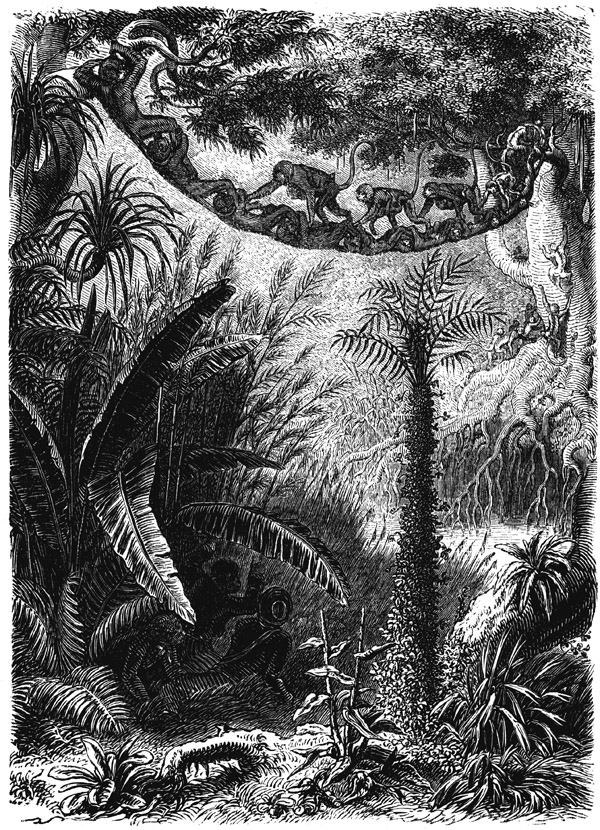

Scene aus dem südamerikanischen Urwald.

Die Kolibris sind ein vortreffliches Beispiel, wie innig sich zugleich der Zusammenhang zwischen Pflanzen- und Thierleben sofort auch auf den Bau des thierischen Leibes ausdehnt, wie das allerdings nothwendig bedingt ist. Wie die Schmetterlinge eine sogenannte Rollzunge besitzen, mit welcher sie den Nektar der Blumen aus der Tiefe derselben heraussaugen, ebenso sind die Kolibris mit einer langen hohlen Zunge versehen, welche demselben Zwecke dient. Ein anderes frappantes Beispiel liefern die Pfefferfresser. Gleich dem Pelekan, der mit einem hängenden Kehlsacke zur Aufnahme der erbeuteten Fische begabt ist, haben jene einen unförmlich großen, hohlen (oft prachtvoll gefärbten) Schnabel zur Aufnahme der Fruchtbeeren erhalten. Körnerfressende Vögel, wie Tauben u. s. w., besitzen einen Kropf, welcher als Vorrathskammer der Körner bestimmt ist und bei großen Wanderungen allerdings diese Bestimmung in noch bedeutenderer Weise üben mag. Solche, welche harte Früchte, z. B. Eicheln, aufzuhacken haben, sind mit einem spitzen, derben, keilförmigen Schnabel versehen, dem ein ebenso harter Schädel, ein nicht minder kräftiges, muskulöses Genick entspricht und in Südamerika einem dieser Bauart sehr bezeichnend den Namen des Zimmermanns erwarb. So die Heherarten. Andere, welche Gras fressen, nähern sich in ihrem Baue dem der grasfressenden Säugethiere, der Wiederkäuer. Denn wenn diese Mahlzähne zum Zermalmen des Grases und lange Därme zum Verdauen der großen Masse von Nahrung haben, deren sie bedürfen, so besitzen z. B. die Plattenschnäbler (Lamellirostri) unter den Vögeln, so die Gänse, einen Schnabel, der inwendig mit hornigen Platten (Lamellen) zum Zermalmen des Grases eingerichtet ist; ebenso stehen die langen Blinddärme und der dicke, kräftige Magen im genauen Zusammenhänge mit dieser Nahrung. Ich habe eben schon an die Wiederkäuer und ihren merkwürdigen Bau erinnert. Ohne einen solchen würde z. B. das Kameel ein völlig unbrauchbares Thier des Wüstenbewohners sein, wenn es dann überhaupt ein Wüstenthier würde sein können. Jetzt aber machen es seine schwielige Zunge, seine Mahlzähne und sein wiederkäuender Apparat geschickt, auch die dürrsten Wüstenkräuter zu verzehren und, im Bunde mit großer Genügsamkeit und Ausdauer, die größte Wohlthat der Wüsten Afrikas und Asiens zu sein. Diese wenigen Beispiele genügen, um uns den innigen Zusammenhang zwischen Pflanzen- und Thierwelt noch genauer zu vergegenwärtigen und zu erkennen, warum die Thierwelt bestimmten Pflanzen, für die ein jeder Pflanzenfresser geschaffen ist, folgen muß und warum mithin die geographische Verbreitung der Pflanzen die der pflanzenfressenden Thiere, endlich diese die fleischfressenden nach sich ziehen müssen.

Es macht sich hier noch ein anderer kosmischer Gesichtspunkt geltend, nämlich die häufig so große Aehnlichkeit der Thiere mit ihren Nährpflauzen. Einen merkwürdigen Beleg gibt uns das schon oben erwähnte Insektenblatt ( Phyllium). Nach englischen Beobachtungen gleicht es in Farbe und Zeichnung den Nährblättern so genau, daß man es nur schwierig von ihnen unterscheidet. Es würde uns völlig unbegreiflich scheinen, wenn wir nicht Aehnliches an unsern inländischen Insekten beobachten könnten. Hören wir darüber einen sinnigen Beobachter, Ludwig Glaser. Oken und Ochsenheimer, sagt er, bezeichneten unwillkürlich Spannraupen mit den Benennungen der von ihnen bewohnten oder täuschend nachgeahmten Theile als »Stockraupen«, »Sprossenraupen«, »Rindenraupen«. Wer z. B. die Raupe des Zitterpappelspinners ( Bombyx Notodonta Dictaea) an Ort und Stelle sieht, kann die völlige täuschende Uebereinstimmung dieser grünen oder graubraunen Raupe mit den glänzenden Zweigen oder Trieben der Espe und Pappel unmöglich übersehen. Auch auf den Flügeln des Falters findet sich überraschend das Ansehen des Pappelholzes wieder abgedrückt. Andere ausschließliche Weidenbewohner zeigen als Raupen eine Aehnlichkeit mit den Zweigen und Blättern; selbst als Schmetterlinge besitzen sie das Glatte der Weidenruthen. So z. B. die Sturmhaube oder der Näscher ( Noctua Calpe libatix), die Eule ( Noctua Cymatophora retusa), die Spinner ( Bombyx Pygaèra curtula, anachoreta) u. s. w. Andere ausschließliche Eichenbewohner erinnern als Raupen an deren Laub und Sprossen, als Schmetterlinge an sonstige Eichenproducte, durch Gemeinsamkeit von Farbenfrische überhaupt an den gemeinsamen Ursprung von der charakteristischen gerbstoffreichen Eiche. Eine Menge Raupen sind eigentliche Rindenraupen, die nicht nur den ganzen Tag, mit Ausnahme ihrer Freßzeit, an der Rinde ausgestreckt ruhen, sondern auch derselben vollkommen ähneln. So die Raupe der Eule Noctua Miselia oxyacanthae, namentlich aber die Raupen der Ordensbänder ( Noctua Catocala), die Fransenraupen, bei denen sich die Rindennatur sogar noch auf den Vorderflügeln der Schmetterlinge täuschend wiederfindet. Endlich gibt es noch Flechtenraupen, welche den von ihnen bewohnten Flechten auf das Täuschendste ähneln. So z. B. aus der Gattung Boarmia. Eine ganze Reihe von Eulen sind Holzeulen ( Noctua Xylina) und erinnern täuschend an faules Holz, Stengel u. dgl.; Rohr- oder Schilfeulen (namentlich aus den Gattungen Leucania und Nonagria) gleichen vollständig dürrem Schilf. So Noctua Leucania phragmitidis, Noctua Nonagria ulvae, cannae u. s. w. Endlich deuten viele Wanzen, Blattkäfer, Blattwespen, Blattläuse, Schildläuse u. s. w. in ihrem Aeußeren die Pflanzentheile an, die sie bewohnen. So z. B. die Blattläuse am Hollunder, an Rosen und am Rübsamen, die Schildläuse der Rebe, Pfirsiche u. s. w. – Es geht aus dem Ganzen hervor, daß hier eine innige Beziehung zwischen Form und Nahrung stattfinden muß, und wenn wir hiermit vergleichen, was wir bereits (S. 56 u. f.) über Stoff und Form beibrachten, so kann uns das nicht mehr überraschen, wir müssen diese Ähnlichkeiten ganz natürlich finden und sagen, daß Gleiches Gleiches oder Aehnliches Aehnliches schafft.

Diese Äußerlichkeiten bahnen uns aber zugleich auch einen Weg zu höheren Beziehungen. Sie leiten uns darauf hin, daran zu denken, daß vielleicht auch ein inniger Zusammenhang zwischen Pflanzenwelt und Menschheit vorhanden sein könne. In der That haben wir schon vielfach gesehen, wie die Natur mit allen ihren Erscheinungen sich in dem Charakter der Völker treu und rein wieder abspiegelt (s. Periode der Jetztwelt auf S. 158) und wie das geschieht. Wir können hier hinzusetzen, daß auch die Nahrung einen ähnlichen Einfluß auf die Umgestaltung des Charakters ausübe, wie ihn die äußere Umgebung des Menschen unbezweifelt besitzt. Das zeigt sich am deutlichsten bei denjenigen Völkern, welche Fleisch verabscheuen und nur von Pflanzenkost leben. Hindus z. B. und Südseeinsulaner, welche mehr vom Pflanzenreiche als vom Thierreiche beziehen, sind ein sanftmüthiges, geduldiges, aber auch zartes Geschlecht. Die ersteren besonders, welche noch reinere Pflanzenmenschen (Vegetarier) als die Südseeinsulaner sind, zeigen sich dadurch geschickt, die mühsamsten Weberarbeiten, z. B. indische Shwals, in jahrelangen Zeiträumen auszuführen, wozu ihnen die zarten Hände wesentlich zu Hilfe kommen. Dagegen hat sich aber auch bei denjenigen Irländern und Schlesiern, welche fast nur auf die Kartoffel angewiesen sind, gezeigt, daß überwiegende Pflanzenkost diejenige Kraft des Körpers und diejenige Energie des Geistes, welche zu kühneren Geistesthaten führen, nicht erzeugt. Aber auch dieser Gesichtspunkt soll uns nicht der Endgedanke unserer Betrachtung sein; vielmehr kehren wir durch ihn auch hier zu dem Zusammenhänge zwischen der Verbreitung der Pflanzen, Thiere und Menschen zurück. Jetzt endlich kann es uns nicht mehr überraschen, den Satz auszusprechen, daß sich die Völker ebenso geographisch gliedern, wie sich die Florengebiete über die Erde vertheilten. Der Mensch ist und bleibt uns unverständlich, wenn wir ihn losgelöst von der Natur betrachten und begreifen wollen; im gegenseitigen Zusammenhänge mit dem Kosmos aufgefaßt, wird auch er uns ein Naturproduct, dessen Leben tausendfach im Leben -der Natur wurzelt. Das erniedrigt den Menschen nicht. Immer bleibt er doch das hohe Wesen, dessen höchste Genüsse alle der übrigen Wesen übertreffen; ein Wesen, das die Nothwendigkeit im Dasein zu erkennen vermag, das die ganze Welt als ein einiges Vernunftreich begreift, sich dieser Nothwendigkeit und Vernunft unterordnet, um mit Bewußtsein wahrhaft frei zu sein und endlich in seinen durch die Mittel der Natur gezeugten und geförderten geistigen Schöpfungen ein zweites Weltenreich im Universum zu gründen, das um so reiner und erhabener ist, je reiner und freier sich die ewigen Gesetze des Alls, die Gesetze des Wahren, Schönen und Guten darin abspiegeln. So erhebt sich der Mensch zugleich, indem er die Natur zu sich emporzieht.

Dann wird ihm die Erde mit ihren Gebirgen die große Bühne, auf welcher sich das große Drama des Lebens in täglich erneuter und ewig wechselvoller Stimmung abwickelt. Dann werden ihm die Pflanzen auf dieser großen Bühne die lebendigen Coulissen, hinter und zwischen denen das ewige Spiel des thierischen Lebens sich wiederholt. Wenn man auch den Vergleich, wie man könnte, weiterführte und die tausendfältigen animalischen Typen die unbewußten oder bewußten Acteure dieser großen Bühne nennte, das Gleichniß würde in jeder Weise zutreffen. Vom summenden Reigen der Insekten, von ihren geheimnißvollen Spielen in den Palästen der Blumen, wie sie nur Mährchen erträumten, von Liebe, Haß und Mord in niederer und höherer Thierwelt bis herauf zu den neckischen Spielen des Affen zieht sich in unerschöpflicher Weise das große Lebensdrama. In den gemäßigten Zonen ist es die bunte Welt der Vögel, die unsern Sinn bewegt und uns die vornehmste Gesellschaft der Natur bietet, so weit ihr wilder, harmloser Charakter, ihre liebliche Formenwelt und ihre hundert Stimmen es erlauben. In den heißeren Zonen ergötzt den Menschen das neckische Spiel der Affen, seiner nächsten Verwandten. Sie, die geborenen Komiker der Naturbühne, sie vor allen sind es, welche unter den höchsten rein animalischen Typen ein Waldleben führen, wie es der Mensch nur auf der kindlichsten Stufe seines Daseins liebt, ein Leben aber, das, so vegetabilisch es auch immer sein mag, dennoch etwas Rührendes und tief Bewegendes in seinem Inneren birgt. Wo das Wort nicht mehr ausreicht, ergänzt das Bild (S. 285). Wenn wir uns lebhaft in die Fülle des südamerikanischen Urwaldes versetzen, wie ihn uns ein neuerer Reisender vorführt; wenn wir uns versenken in die überraschenden Pflanzentypen, die uns hier bald als schaufelblättrige Bananen, bald als gefiederte Palmen, bald als riesige Schilfgräser, bald als jene seltsamen Rhizophoren oder Manglebäume entgegentreten, welche ihre Stämme auf einem säulenartigen Wurzelgerüste hoch über den Sumpf heben; wenn wir uns lebhaft in die lebendige Brücke denken, welche der Künstler uns hier in dem gymnastischen Spiele einer großen Affenfamilie vielleicht etwas zu abenteuerlich vorstellt; wenn wir die zarte Eltern- und Kindesliebe betrachten, die uns, so wohlbekannt, auch aus diesem Bilde wieder so lebhaft entgegenleuchtet: so müssen wir gestehen, daß auch unterhalb der Grenzen der Menschheit ein Reich der Liebe, der Heiterkeit, des denkenden Empfindens lebt, wie es auch uns beseelt, freilich ein Reich des Genusses, das nur den Selbstzweck kennt. Nur jenseits der Wälder, wo neben ihnen die heiteren Wogen weiter Halmenmeere emportauchen, liegt, wenn auch nicht das Reich des Friedens, doch das Reich eines Strebens, das sich weit über die flüchtige Minute erhebt und ihr vorauseilend für die Zukunft denkt und schafft.

Das ist das Reich, das sich die Natur eroberte und durch Forschung das Wechselverhältniß selbst feststellte, wie es zwischen ihm und dem Reiche der Gewächse allein bestehen soll und darf. Während der Mensch, so weit er nicht denkendes Wesen, Naturproduct völlig wie jedes andere ist, wird er hier zum Herrscher, der die Natur durch die Natur bezwingt und, über ihr stehend, d. h. von ihrer Masse nicht mehr erdrückt, in ihr Genüsse feiert, die ewig und unentreißbar zu seinen schönsten zählen. Immer sehnt er sich zu der Heimat zurück, die einst seine Ahnen verlassen, zu dem großen Garten der Menschheit, und flüstert mit dem Dichter:

O glaube, wenn dir's unter Menschen graule,

Im stillen Walde sind nur Friedenslaute!

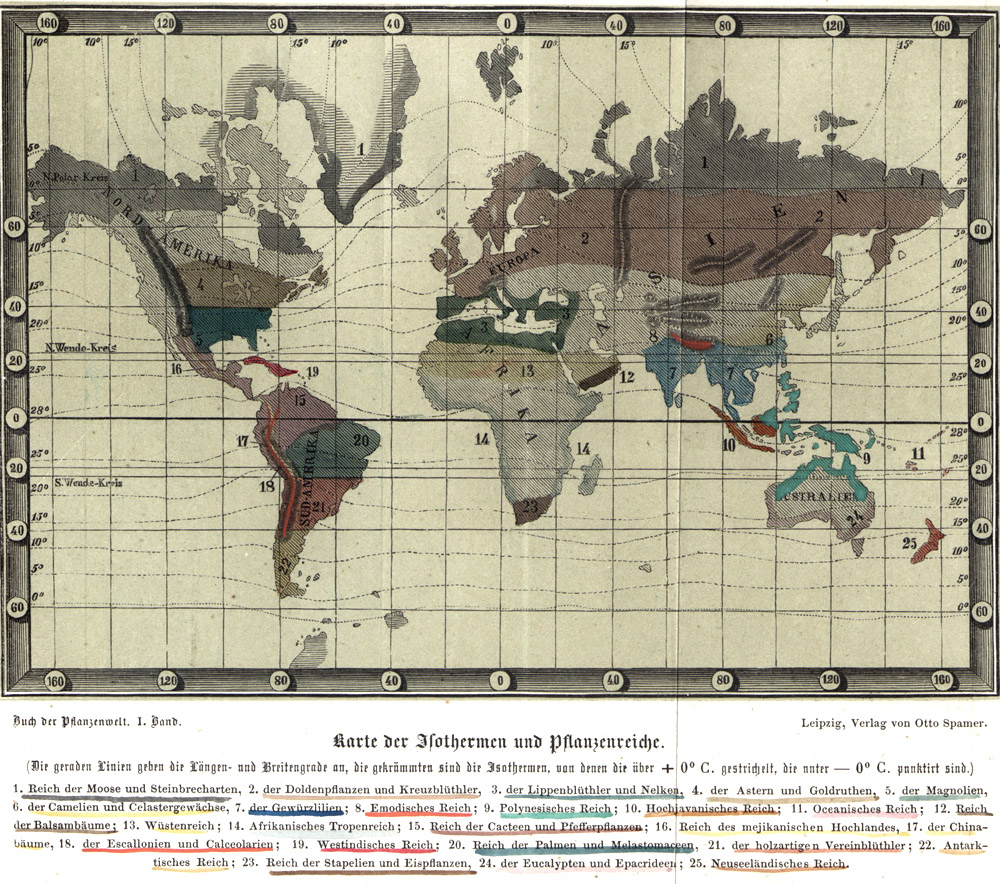

Die Karte der Isothermen und Pflanzenreiche