|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Hatten wir bei unsern vorigen Beobachtungen unsern Blick tiefer eindringen lassen, so müssen wir auch gefunden haben, daß die Gewächse in ihrer Gruppirung, obleich sie, so zu sagen, wie Kraut und Rüben unter einander gewürfelt zu sein scheinen, dennoch eine ganz bestimmte Anordnung verrathen. Mindestens hätte uns das auffallen müssen, wenn wir zugleich die Bodenverhältnisse ins Auge faßten. Wir wollen einmal annehmen, daß wir uns in einer Gegend befunden hätten, wo in der Ebene eine Saline die Salzquelle verarbeitete, nicht weit von ihr sich ein Kalkberg erhob, auf der andern Seite eine Hügelreihe von Porphyr erschien, während nicht weit davon eine andere Hügelkette von buntem Sandstein auftrat. Wenn wir aufmerksam gewesen waren, fanden wir, daß jedes einzelne dieser verschiedenen Erdgebiete seine besondere Pflanzendecke besaß, die sich dem Blicke schon unwillkürlich aufdrängte. So ist es auch in der That. Ebenso sicher, wie der Geolog aus den neben einander bestehenden Gebirgsarten auf ihren inneren Zusammenhang, ihre etwaigen Kohlenlager und metallischen Einschlüsse zu schließen vermag, erblickt der kundige Pflanzenforscher in den Pflanzen die Natur des Bodens. Ich führe unter Anderm nur ein charakteristisches Beispiel an. Schon lange war es den Pflanzenkundigen bekannt, daß die Galmeihügel des Rheinlandes und Belgiens eine eigenthümliche Flor besitzen, daß dieselben namentlich durch ein Veilchen ausgezeichnet sind, welches unserem wohlbekannten dreifarbigen Stiefmütterchen zwar sehr verwandt, jedoch dadurch fremder ist, daß es in zahlreichen goldenen Blüthen vom Frühling bis zum Spätherbst ununterbrochen seine Pracht entfaltet, und seine Stengel vielfach verzweigt am Grunde niederliegen. Durch diese Merkmale unterscheidet sich dieses Veilchen höchst auffallend von dem Stiefmütterchen und ebenso von dem Goldveilchen ( Viola lutea) der Alpen. Daher ist es nicht zu verwundern, wenn es von Seiten der Pflanzenforscher als eigene Art, als Viola calaminaria unterschieden wurde. Dieser Name ist nur die treue Uebersetzung der Volksbenennung; denn im Rheinland, wo es in der Gegend von Aachen vorkommt, heißt es das Galmei-, in der Volkssprache das Kelmesveilchen oder Kelmesblume, die sich mit ganz bestimmten andern Pflanzenarten vergesellschaftet. Neuere Untersuchungen beweisen, daß das Galmeiveilchen nur eine Abart des Goldveilchens sei, und auch der Grund blieb nicht unbekannt. Die Abart konnte nur von dem Boden herrühren. In der That wies die chemische Untersuchung in dem Galmeiveilchen Thonerde, Eisen, Mangan und vor Allem Zink nach. Diese einzige Thatsache läßt uns sofort einen tiefen Blick in das Verhältniß zwischen Boden und Pflanzenwelt thun. Sie zeigt uns zunächst, daß das Leben der Pflanzen, folglich auch ihre Gestalt, abhängig ist von dem Boden, den sie bewohnt, und wir werden weiter unten sehen, wie weit dieser Zusammenhang reicht. Mithin spricht sich der Boden nicht allein in den besonderen Pflanzenarten, sondern auch in ihrer Tracht aus. Die Pflanzen sind darum die besten Wegweiser in dem Labyrinthe der Bodenverhältnisse, gewissermaßen jene Wünschelruthen, welche ein altes Volksmährchen, oft geglaubt und oft verspottet, ahnungsvoll, aber in eine mystische Pflanzengestalt, in einen Haselnußzweig verlegte. Schon seit Jahrtausenden muthen die Pflanzen auf den Boden, und dennoch hat erst die neuere Zeit begonnen, diese rechten Wünschelruthen zu benutzen, wie sie verwendet werden können. So ist unser Galmeiveilchen dem Bergmann in Wahrheit ein solcher Leitstern gewesen. Wo es in Massen erschien, hat man eingeschlagen, in der Hoffnung, Zinkerze zu finden, und man hat sich nicht getäuscht: an der Hand des Galmeiveilchens hat man im Rheinlande die reichsten Zinkerze entdeckt. Dieses eine Beispiel beweist schon genügend, daß das scheinbar nutzlose, wenn auch angenehme Studium der Pflanzenwelt in der Hand des Denkenden ebenso praktisch bedeutsam wirken kann, wie das chemische Laboratorium, welches dem Bergmanne wie dem Landwirthe seine heutigen Erfolge verlieh. Man soll darum keine Stelle versäumen, die Beschäftigung mit Pflanzen schon von früher Kindheit an zu empfehlen. Nur auf diese Weise erlangt man allmälig die Fähigkeit, die Pflanzenarten zu erkennen und durch sie seine Schlüsse auf den Boden zu machen, um sich sofort eine kostspielige und langwierige chemische Bodenuntersuchung zu ersparen. Namentlich würde dies da von größter Bedeutung sein, wo gemischte Bodenarten auftreten. Das Dasein gewisser Pflanzenarten eröffnet dem Landwirthe auf den ersten Blick auch ohne umständliche chemische und geognostische Untersuchung einen Blick in die Bodenverhältnisse. Er wird z. B. sofort wissen, ob er einen kalkhaltigen Boden für Esparsette, einen kalihaltigen für Weizen u. s. w. vor sich habe, je nachdem dort kalkliebende Pflanzen, wie die Pfriemengräser ( Stipa), hier kaliliebende, wie Meldenpflanzen ( Chenopodium) u. s. w., erscheinen. Kein Buch kann zu diesem Zwecke seine Recepte verschreiben; denn der Fälle sind, wie die Combinationen der Erdarten, unzählige, sie müssen durch eigenes Nachdenken erworben werden. Die Wissenschaft kann nichts weiter thun, als die Pflanzengestalten und ihren Zusammenhang mit dem Boden im Allgemeinen kennen zu lehren. Auch der Bergmann wird sofort wissen, woran er ist, wie obiges Beispiel zeigte. Er kann sicher sein, daß da eine kalte Quelle unter dem Boden rieselt, wo die niedliche Bachmontie ( Montia rivularis) erscheint. Wir dürfen uns versichert halten, daß da, wo das nicht minder zierliche Meerstrands-Milchkraut ( Glaux maritima) seine saftigen kleinen Blättchen treibt, selbst wo die sammtgrüne Heim'sche Pottie ( Pottia Heimii), ein Laubmoos, seine dichten Polster zeugt, zweifelsohne eine Kochsalzquelle zu Grunde liege. Selbst heißen, schwefelsäurehaltigen und andern Quellen hat die Natur schon von Haus aus ihre Etiquette in entsprechenden Gewächsen, so zu sagen, an ihre Stirn geschrieben. Die eigene Kenntniß der Pflanzenarten wird hierbei noch aus einem andern Grunde nothwendig. Da es nämlich auch Pflanzen gibt, welche auf verschiedenen Bodenarten gedeihen, so kann erst aus der ganzen Pflanzendecke eines bestimmten Bodens auf seine chemische Natur, geschlossen werden.

Es folgt daraus, daß es Pflanzen gibt, welche einem bestimmten Boden treu bleiben, andere, welche verschiedene Erdarten bewohnen, und noch andere endlich, welche mit jedem Boden vorlieb nehmen. Man kann diese nach Unger's bequemer Bezeichnungsweise bodenstete, bodenholde und bodenvage nennen. Man spricht deshalb kurzweg von kalksteten und kalkholden, schiefersteten und schieferholden, quarzsteten und quarzholden Pflanzen u. s. w. Es liegt auf der Hand, daß die Pflanzen, wenn sie auch auf einen bestimmten Boden angewiesen sind, denselben dennoch wechseln und auf einem gemischten gedeihen können, wenn dieser nur einige Antheile der durchaus erforderlichen Bodenart besitzt. Eine Kalkpflanze wird von einem Kalkboden auf einen kalkhaltigen, wandern können. Daher kommt es, daß ein gemischter Boden keine vorherrschenden Charakterpflanzen zeigt, während reine Bodenarten sofort eine eigenthümliche Pflanzendecke erhalten. So der salzgetränkte Boden der Salinen, Steppen und Meeresküsten, der Kalkgebirge, je nachdem sie aus Kreide, Jurakalk, Alpenkalk, Zechstein, Muschelkalk u. f. w. bestehen, der Schiefergebirge, Torfmoore und Haiden, der Sandsteppen u. s. w.

Typus der Guirlanden-Wälder

(Aus dem brasilianischen Urwald)

Aus dieser ganzen Verbreitungsweise geht hervor, daß die Pflanzen der mineralischen Stoffe durchaus zu ihrer Ernährung bedürfen, um mit Hilfe der erdigen Bestandtheile organische Materie erzeugen zu können. Die Mehrzahl der Pflanzen folgt diesem Gesetze. Eine geringere Zahl vermag dies nicht, wenigstens nicht in der Jugend. Wie das Thier, sind sie bereits auf organische Substanz angewiesen. Wie werden sie dieselbe erlangen? Die Natur hat einen sehr einfachen Weg eingeschlagen und diesen Gewächsen bestimmte Mutterpflanzen zugewiesen, in welche sie schmarotzend ihre Wurzeln schlagen, um sich aus den organischen Substanzen der Mutterpflanze, aufzubauen. Erst eine größere Selbständigkeit befähigt sie, diese seltsame Mutterbrust aufzugeben und ihre Nahrung, wie alle übrigen Gewächse, dem Mineralreiche zu entlehnen. So z. B. der größte Theil unserer Knabenkräuter (Orchideen), alle Arten der seltsamen Gattung Sommerwurz ( Orobanche), zu welcher der berüchtigte Hanftödter ( O. ramosa) gehört, die Verneinkräuter ( Thesium), der Kleffer ( Alectorolophus) unserer Wiesen u. s. w. Daher der treue Verein, in welchem fortwährend diese Halbschmarotzer mit ihren Mutterpflanzen gefunden werden. Daher aber auch das Siechthum und der frühzeitige Tod derselben, wenn sie, der Erde ohne die Mutterpflanze enthoben, in Töpfen weiter gezogen werden sollen. Eine noch geringere Zahl bringt es auch nicht einmal bis zu dieser Selbständigkeit. Ihr ganzes Leben wuchert in dem Leben einer andern Pflanze, von deren organischen Säften sie ihr Leben fristen und mit denen sie auch untergehen. Das sind die ächten Schmarotzerpflanzen. Ihre größere Zahl gehört der heißen Zone an. Die gemäßigte kennt nur wenige Arten. So die Flachsseide ( Cuscuta), einige Arten der Sommerwurz, die Mistel ( Viscum) und die Riemenblume ( Loranthus) Südeuropas. So gespenstisch viele, so pilzartig auch manche dieser Schmarotzer bald auf Bäumen, bald auf Wurzeln erscheinen, so große Pracht entfalten wieder andere, zu denen wir die Riemenblumen der Tropen rechnen. Geheimnißvoll entkeimen sie, der Mistel gleich, den Zweigen der Bäume. Lange röhrenartige Blüthen von unvergleichlicher Farbenpracht entsenden sie in oft überraschendem Reichthume, in herrlichen Rispen ihren Gliedern, ein eigener Pflanzenstaat auf einem andern, und weithin leuchtet nicht selten die Loranthusform durch die Waldung, wenn sie, wie z. B. L. Lyndenianus auf Java pflegt, auf den dünnwipfligen Casuarinen wohnen und daselbst gleichsam die Form der Alpenrosen auf die Bäume verpflanzen.

Ich kann nicht umhin, den Ernst der Wissenschaft auf einige Augenblicke zur Abwechslung zu unterbrechen und diese seltsame Erscheinung um ihres gleichsam menschlichen Interesses halber ausführlicher, diesem Interesse angemessen, plastischer zu behandeln, wie ich es bereits an einem andern Orte ausführte. Es ist zwar, heißt es daselbst, ein Grundgesetz, der Weltregierung, Alles durch Gegenseitigkeit zu erhalten; allein mitunter wird diese Gegenseitigkeit recht zudringlich. Das beweist das Reich der Schmarotzer, jener Weltbürger nämlich, welche es vorziehen, Andere die Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen, sie aber gemächlich mit zu verzehren. Nenne man sie nach ihren Verwandten im Allgemeinen die Läuse, Flöhe, Wanzen, Zecken, Blutegel oder die Bandwürmer der Welt, sie rechtfertigen in jeder Beziehung ihren gemeinschaftlichen Charakter, auf Anderen und durch Andere zu leben. Ihre Verwandtschaft ist eine außerordentlich weitgreifende, und nicht selten haben einige von ihnen, wie weiland der Floh des Mephistopheles im Faust, erstaunliche Carrieren gemacht. Auch das Pflanzenreich kennt diese Weltbürger, ja in einer Weise, als ob das Goethe'sche Mährchen gerade hierauf gedichtet, den Wäldern entnommen sei. – Mindestens fällt es mir immer ein, so oft ich durch die heimischen Wälder streiche und die Mistel ( Viscum album) hoch in den Wipfeln der Kiefer auf schwankendem Aste thronen sehe. Auch sie gehört zu jenen Schmarotzern, deren Leben mit dem Hinschwinden ihrer Ernährer, ebenso in sein gänzliches Nichts zurücksinken würde. Deshalb muß man bewundern, wie ein solcher Schmarotzer so fein herausfühlt, wo er am besten zu Hause, am besten aufgehoben sei. Wie der Floh des Mephistopheles, hat unsere Mistel eine Vorliebe für große Herren. In den natürlichen Vorbildern der fürstlichen Kronen, in den Wipfeln der majestätischen Bäume, den Kronen der Kiefer, der Edeltanne, der Eiche, Linde und anderer Waldriesen hat sie sich einzuschmuggeln verstanden. Doch verachtet sie, wie ein ächter Parasit, auch die Kleinen nicht, wenn die Großen nicht zu haben sind. Darum wandert sie aus den stolzen Palästen der Wälder hinaus aufs Land und bittet sich beim reichen Bauer, bei Aepfel- und Birnbäumen, zu Gaste. – Gelenkig und biegsam, aber auch unscheinbar – so tritt sie heran zu ihren Gönnern und findet leichten Eingang. Ein niederer Strauch, aus Hunderten von Gelenken, das ächte Abbild des Schmeichlers, gabelästig zusammengesetzt, zeichnet sie sich durch keine besondere Schönheit aus, als ob es darauf abgesehen sei, recht schwächlich und ungefährlich zu erscheinen. Ein Paar zungenförmige grüne Blätter am Grunde der Aeste entkleiden sie dieses Charakters nicht. Doch das Sprüchwort erkennt den Vogel nicht umsonst an seinen Federn. Besäßen die hohen Gönner ein Bewußtsein, so könnten ihnen die Blättchen, trotz ihrer Unscheinbarkeit, schon durch ihre dicke, wohlgenährte Fettigkeit sagen, was für einen Freund sie sich in ihre Krone setzen ließen. Sie merken es indeß nicht. Man muß es dem Günstling lassen, daß er seine Sache versteht. Er theilt Freud und Leid. So lange er nur zu leben hat, erheitert er durch ewiges Grünen das Aussehen des Wipfels. Wenn der laubbekränzte Riese schon lange seine Blätter den Winden dahingeben mußte, schaut er noch immer gemüthlich heiter herab, als ob es ewig Frühling sei. Wenn der Sturm durch die Wipfel braust – er theilt die Stürme, krümmt sich wie die Zweige der Krone und klagt mit ihnen. Doch hat sich noch nie ein Sänger der Lüfte seinen Armen anvertraut, wenn er den Mai seines Lebens im eigenen Neste zu feiern ging. Er wählte lieber den Wipfel des Herrn, als dessen fratzenhaftes Abbild, den Schmarotzer. Doch diesem gilt die Poesie gleichviel, wenn er nur zu leben hat. Dies zu erreichen, schlägt er seine Wurzeln so tief in des Gönners Rinde und Holz, daß derselbe unvermerkt dahin gebracht ist, den Günstling unter allen Umständen behalten und ernähren zu müssen. – Welches Geheimniß gab dem Schmarotzer diese Macht? Zu jener Zeit, wo er selbst noch ein unentwickelter Keim war, sendete ihn das elterliche Haus schon als neugeborene Frucht hinaus ins Leben. Er war eine unscheinbare Beere, glatt und rund schon damals, aber bleich, als ob ihn der Hunger hinausgetrieben habe. Der Gipfel seines Astes hatte ihn ohne Weiteres herabgeschüttelt. Auf der Erde, wo er vergeblich Wurzel zu schlagen versuchen würde, wäre er ohne Zweifel verloren gewesen, wenn er nicht die löbliche Eigenschaft besessen hätte, mittelst des klebrigen Leimes seines eben schon verwesenden Beerenfleisches überall hängen zu bleiben; eine Eigenschaft, die schon den Vogelsteller auf ihn aufmerksam machte und ihn diesen Leim als den bekannten Vogelleim für sich in Anspruch nehmen ließ. Vielleicht, sogar wahrscheinlich, war es ihm ähnlich, wie dem Däumling des Mährchens, der seine Reise in einer Wurst machen mußte, ergangen. Vielleicht hatte irgend ein Sänger der Lüfte, denn so ist es von der Misteldrossel bekannt, die Beere für einen guten Leckerbissen gehalten und ohne Weiteres verzehrt. So hatte der Schmarotzer seine Reise ins Leben nicht allein wie der Däumling, sondern auch wie Hamlet's Wurm gemacht, der bekanntlich seine Wanderung durch den Darm eines Bettlers machte. Doch der Schmarotzer weiß sich in jede Lage des Lebens zu finden, und so ist ihm selbst dieser wunderbare Ausflug ins Leben eher günstig als nachtheilig gewesen. Er hat sich von den Stoffen des Düngers zu eigen gemacht, was er brauchen konnte. Hat er auch das Fleisch seiner Beere im Stich lassen müssen, so hat er doch neue Nahrung ins Leben dafür gewonnen, und vielleicht um so besser für ihn. Denn nun hat ihn der Sänger der Luft über die weiten Räume des niederen Erdenlebens dahin getragen und wieder in dem stolzen Palaste irgend eines Waldriesen mitten unter flüsternden immergrünen Nadelbäumen und ihren belaubten Freunden abgesetzt. – So ist er der ewig vom Glück Begünstigte gewesen, während Andere bei ähnlichen Erfahrungen wahrscheinlich zu Grunde gegangen wären. Noch mehr; die Natur scheint es darauf abgesehen zu haben, ihm, dem Unselbständigen, Unbehilflichen, ganz besonders zu Hilfe zu kommen. Wenn die meisten übrigen Pflanzensamen froh sein müssen, einen Keim zu besitzen, so hat die Mistel nicht selten 2–3 erhalten, obschon sie in den meisten Fällen auch mit einem vorlieb zu nehmen hat. Doch auch dieser weiß sich zu helfen. Bald durchbricht er, von seiner eigenen oder der Feuchtigkeit der Luft begünstigt, seinen Samen mit großer Vorsicht. Ehe der aufkeimende Schmarotzer seine Wurzel entfaltet und einschlägt, sucht er sich vielmehr erst eine gewisse Selbständigkeit zu geben. Darum entwickelt er zuerst den aufsteigenden, zarten, grünen Stengel, nach ihm das Würzelchen, beide schon dick und fett, wie sie sich später in den Blättern darstellen. Freilich hat das Würzelchen einen wunderbaren Boden, Rinde und Holz, zu besiegen. Die Natur kommt dem angehenden Weltbürger auch hier zu Hilfe und lockert die Rinde durch Nebel und Regen. So ist ihm endlich die Stätte seiner spateren Wirksamkeit sicher bereitet. Vorsichtig und langsam streckt er seine Würzelchen wie Fühlfäden in die Rinde hinein, zwischen ihr hinab, wie der bekannte Sandfloh der Tropen, der sich bekanntlich, zudringlich und gefährlich genug für seinen Ernährer, zwischen Haut und Fleisch, zwischen Nägel und andere Theile geräuschlos eindrängt und diesen Charakter mit allen Schmarotzern theilt, bis sie nicht selten ihr Schicksal erreicht. Lange freilich, Jahre dauert es, bevor es dem jungen Emporkömmling gelingt, sich in jener Weise im Busen seines Gönners festzusetzen, daß ihm selbst der wüthendste Sturm nichts schade. Allein er ist wie Tamerlan's Ameise, die 99 Mal ansetzte und zum hundertsten ihre Last besiegle. Endlich hat er Rinde und selbst das Holz durchdrungen, und nicht selten zieht er sich durch dasselbe wieder zur Rinde empor, neue Knospen bildend. Dann lugt er als grünes Köpfchen hervor, so frisch und keck, als ob er wüßte, wie sicher ihm die Gnade seines Gönners und Ernährers geworden sei. Bald hat er sein Knöspchen zum zarten grünen Stielchen emporgetrieben und an dessen Gipfel die ersten beiden Blättchen entfaltet. Ueppig wuchert auch der neue Sprössling seinem Gedeihen entgegen, ein kerniges, festes Holz entwickelnd, wie kaum sein gelenkiges Ansehen verrathen ließ. Er wird es manchmal zu brauchen haben, wenn der Sturm durch die Wipfel saust und sein Leben bedroht. – Das ist das Geheimniß, das den Mistelstrauch vom hilfsbedürftigen Keimling zum kräftigen Weltbürger beförderte. Vieles verdankte er sich, seiner zähen Ausdauer, Vieles fremder Hilfe. So lebt er dahin in grünen Wäldern und ländlichen Obsthainen, fast durch das ganze deutsche Land und Europa, nur den Norden fürchtend. Im Süden wechselt er mit ebenso wunderlichen Vettern, in Spanien, Frankreich und Norditalien mit der Wachholdermistel ( Viscum Oxycedri). Trägt jene eine weiße Beere, so zeugt diese eine blaue; eine rothe entfaltet die Kreuzmistel ( V. cruciatum) auf den Oelbäumen Palästinas, eine safrangelbe die Safranmistel ( V. verticillatum) auf Jamaika, eine purpurrothe die Purpurmistel ( V. purpureum) Carolinas u. s. w. in bunter Abwechslung. Ist es doch gerade so, als ob sie zeigen wollten, wie leicht es sei, auf Anderer Unkosten die schönsten Früchte zu treiben. Weniger gilt das von ihren Blüthen. Sie sind unscheinbar und dick, wie ihre Blätter. Sie zeichnen sich nur durch ihre Vornehmheit aus, dem Geschlechte nach getrennt auf verschiedenen Stämmen ihr Leben zu führen, obschon sie ihre Hochzeit in den allgemeinen Frühling verlegen, wo selbst die niederste Creatur sich ihres Lebens freut. Dem großen Heere der Mistel schließen sich, wie bereits erwähnt, im Süden und besonders der heißen Zone die Riemenblumen mit den prachtvollsten Blumen an, immer aber geheimnißvoll den Stämmen anderer Bäume entsteigend. Kein Wunder, wenn die kindliche Phantasie noch uncivilisirter Völker sie mit mystischer Ehrfurcht betrachtete und einen Misteldienst zur Zeit der Druiden in Europa hervorrief, der die Mistel nur mit goldener Sichel herabschnitt und dem Wodan heiligte. In Brasilien würde das schwerlich geschehen sein. Denn hier vernichtet eine Riemenblume ( Loranthus uniflorus?), die Erva de passarinho der Brasilianer, nach Theodor Peckolt nicht selten die kostbarsten Kaffeepflanzungen, auf deren Bäume sie auch hierdurch eine Drossel gelangte. So weit geht diese Art der Verpflanzung, daß der Pflanzer sich oft genöthigt sieht, seine 2–300,000 Kaffee- oder Pomeranzenbäume Stück für Stück von den Beeren zu befreien, welche jene Drosseln daselbst hängen ließen, als sie das klebrige Fleisch der Mistelbeere auf diesen Bäumen abzuwetzen suchten, dafür aber den bald keimenden Kern absetzen! Schon bei Teplitz beginnt die Gattung Loranthus ihr Gebiet, um es nach Süden hin immer weiter auszudehnen.

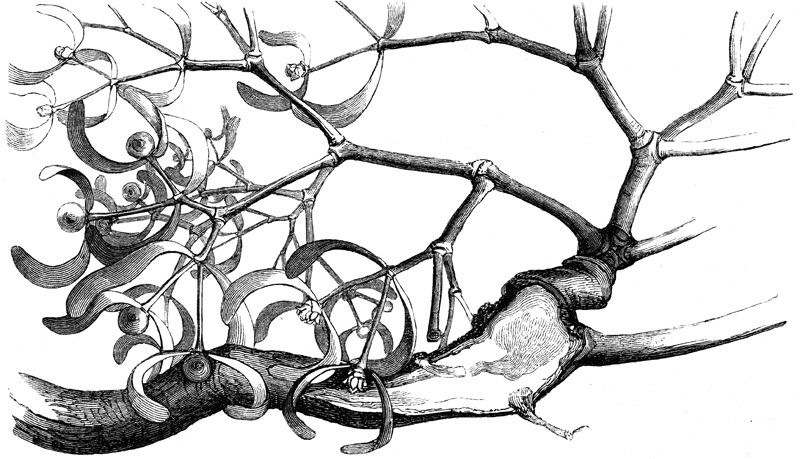

Ein Mistelzweig.

Für uns hat sich aus der Geschichte der Mistel das Geheimniß völlig enthüllt, warum einige Gewächse nur dem mineralischen Boden, andere nur dem organischen entkeimen. Wäre das Letztere nicht, wir würden eine große Naturschönheit weniger besitzen. Flechten und Moose, so häufig nur aus die Rinde und Blätter anderer Gewächse beschränkt, würden nicht in herrlichen Geflechten und Polstern die Stämme der Bäume bekleiden. Keine Pilze mit ihrem Formenwechsel und ihrer gespenstischen Erscheinung würden den Forscher beschäftigen. In den Tropen würden Hunderte herrlicher Orchideen, Aroideen und Farrenkräuter, deren Leben gleichfalls häufig auf die Rinde der Bäume angewiesen ist, nicht erscheinen; die Natur würde nicht die formen- und lebensvolle sein, welche sie unter und über der Erde ist.