|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Dreizehnlinden auf See. – Kulinarische Studien. – Dienende Geister. – Etwas für Pantoffelhelden. – Manöver auf See. – Totentanz.

Schaumgekrönte Wellen spielten auf der glitzernden See. «Das Meer moutonniert – moutonne –,» sagten die Seeleute. Treffliches Wort zur Bezeichnung der unzähligen weißen Wellenschäfchen, die bei leichter Brise über die blaugrüne Wasserfläche dahineilen wie über eine ungeheure Trift, deren Horizont die Himmelswölbung trägt.

Den Mittelpunkt dieses endlosen Kreises bildet unser «Porthos»! O, wie erscheint er jetzt so klein, zwerghaftes Menschenwerk im großen Wunderwerk der Schöpfung!

Und die winzigen Menschen, die er trägt? Vor dem Schöpfer sind sie dennoch größer, unendlich wertwoller als das riesige Weltall; denn sie haben eine unsterbliche Seele und sind berufen zu herrschen in einer höheren, unvergänglichen Welt. Aber wie wenige denken daran, trotz der feierlichen Mahnung des Ozeans! – – –

Müde von den aufregenden Szenen der Abfahrt ziehen sich die Passagiere in die Kabinen zurück, wo es so manches zu ordnen gibt. Dann schaut man sich um in der schwimmenden Stadt, in der man 30 bis 40 Tage Bürgerrechte und -Pflichten hat.

Dreizehnlinden auf See. Natürlich bilden die Missionäre eine Gruppe für sich. Es sind 18 Priester an Bord, die den verschiedensten Genossenschaften und Nationen angehören, darunter Veteranen, die neugestärkt auf ihr Arbeitsfeld zurückehren. – Im ganzen mögen 1200-1500 Menschen auf dem Schiffe sein.

Wir sind die einzigen Ordensfrauen, besitzen zwei Kajüten und haben auch unser Ruheplätzchen auf Deck, wo niemand unsern Zirkel stört, wo wir tagsüber verweilen und soweit als möglich unsere klösterlichen Uebungen halten.

Die Mitreisenden zeigen sich uns gegenüber höflich, vornehm und nicht unsympathisch, bewahren aber eine gewisse Zurückhaltung, die wir eher als Wohltat empfinden.

Hier unsere Tagesordnung, die allerdings öfters mit dem Meer ins Wanken geriet oder durch Hitzferien verstümmelt wurde: 4,30 Aufstehen; 5-7 hl. Messen, dann Abbeten der kirchlichen Tagzeiten auf Deck; kurzes Frühstück und freie Zeit; 11 Mittagstisch (Déjeuner); 12-2 Ruhe auf Deck; 2 Vesper; 4 Tee; 6 Abendessen (Dîner), dann Betrachtung, Rosenkranz, Erholung auf Deck. Dazwischen zwanglose Beschäftigung, Studium, Lesen, Schreiben, besonders an den Vortagen einer Landung, bei der immer ein ganzer Schwarm von Brieftäubchen an die Lieben in der Heimat zurückgesandt wird.

Nebenamtlich besorgen wir Sakristei und Kapelle, d. h. wir richten den Kindersalon her, worin die Hochw. Herren Patres an 4 Notaltären (Tischen) ihre hl. Messen lesen. Wie erhebend ist diese stille Feier im stillen Weltmeere und diese hl. Kommunion in früher Morgenstunde, während die Passagiere noch sämtlich schlummern. –

An Sonntagen ist um 10 Uhr feierliches Amt im prunkvollen Musiksalon auf dem Deck der I. Klasse, dessen Spiegelwände mit der Nationalfahne geschmückt sind. Dieser Messe wohnen manche Fahrgäste bei, an ihrer Spitze der Kapitän und einige Offiziere.

Kulinarische Studien!

Die Verpflegung ist vorzüglich. In den Kajüten und Speisesälen, in den Salons und auf Deck herrscht die peinlichste Sauberkeit. Letzteres wird jeden Morgen in aller Frühe gescheuert und gewaschen, zum großen Verdruß der Langschläfer, besonders derer, die ihre Nacht da draußen zubringen.

Die französische Küche erfreut sich bekanntlich eines Weltrufes, und französische Kochkünstler finden sich überall da, wo es geriebene Feinschmecker und große Geldsäcke gibt. Manche Gerichte waren uns unbekannt, noch mehr aber deren hochklingende Namen, die in täglicher Abwechslung auf dem Speisezettel standen.

Unsere gute Schwester A..., die in der heimischen Küche vorzüglich Bescheid weiß, wollte die Reise ausnützen, um in die fremden Kochgeheimnisse einzudringen und ihre Fachkenntnisse zu erweitern zu Nutz und Frommen der armen Missionärinnen.

Sie studierte eifrig die Speisekarte. Da hieß es: «Soupe de santé», Gesundheitssuppe. Sie wartete gespannt. Wie erstaunte sie, als eine einfache Kartoffelsuppe mit Kürbisschnitzeln erschien! ...

«Dat as jo eng Grompernzopp matt Kirbel! – –» rief sie in ihrem urwüchsigen Dialekt enttäuscht aus.

Ein andermal «Soupe Condé» ...? «Condé war ein großer Feldherr,» raunte ihr eine gelehrte Nachbarin schalkhaft ins Ohr, «das muß was Feines sein!» – Hochspannung. Es kam eine – Bohnenbrühe!!! ...

Wie weit es unsere liebe Mitschwester in ihren Küchenstudien brachte, weiß ich nicht. Nur einmal, nach dreiwöchentlichem Feinschmeckerregime, seufzte sie: «Gäb's doch nur mal eine ordentliche Butterschmiere und einen Teller Sauerkraut wie daheim!» ein Wunsch, dem alle zustimmten. – So würzte der Humor auch unsere Mahlzeiten. –

Dienende Geister. Das Schiffspersonal ist für den großen Betrieb nicht allzu zahlreich, daher immer beschäftigt, ernst und schweigsam, jedoch freundlich und gefällig.

Der Maître d'hôtel oder Ober-Stewart ist ein kleiner besetzter Mann mit scharfen Gesichtszügen. Sieben Kellner in Uniform bedienen die 14 Tische unseres Speisesaals und besorgen die Kabinen II. Klasse, wozu noch zwei Kammerfrauen kommen.

Alles geht flott, reibungslos. Fehlt's irgendwo, so hat's das Adlerauge des Meisters sofort entdeckt. Ein scharfer Blick, ein kurzer Wink, und alles klappt. Man hört kein Kommando, kein Wort.

Wer pünktlich ist, den lohnt ein zufriedenes Nicken.

Nach denselben Prinzipien behandelt und erzieht dieses kleine Herrschergenie auch seine Frau und seine Kinder, die mit ihm an Bord wohnen.

Eine andere zahlreichere Klasse von dienenden Menschen bekommt man tagsüber selten zu sehen. Die Herrenleute in der I. und die Siebenschläfer in der II. Klasse wissen wohl kaum um die Existenz dieser Heinzelmännchen. Und doch sind sie es, die sich in frühester Morgen- und spätester Abendstunde abmühen, durch Reinigen und Ordnen des Schiffes den Reisenden das Leben schön und bequem zu machen.

Es sind meist Asiaten, Anamiten und Chinesen, hagere, müde und traurig dreinblickende Gestalten.

Noch härter ist das Los der Heizer und Bunkerarbeiter, die in den Kielräumen des Schiffes, wohin nie ein Tagesstrahl dringt, die Maschinen bedienen. Trotz der zahlreichen Luftschächte ist das Leben dort unten unerträglich, weshalb öfter Schichtwechsel eingehalten werden muß. Zu dieser Sklavenarbeit sind auch nur Araber und Chinesen fähig. Wie sehen sie aus, diese Parias, wenn sie nach mehrstündigem Schaffen aus ihrem glutheißen Kerker emporgekrochen kommen, und verbrannt und schweißtriefend sich aufs niederste Deck wie halbtot hinfallen lassen, um gierig Luft und Himmelslicht zu schlürfen! Nach kurzer Rast gleiten sie wieder hinab in ihr Fegfeuer; – – Fegfeuer? O, diese armen Menschen, daß sie doch Gott kennten! Welche Schätze von Sühne und Verdiensten könnten sie sich sammeln! –

Wenn wir dieser «Mitreisenden» gedenken, wie winzig klein kommen uns dann unsere klösterlichen Bußübungen und unsere eigenen Reisebeschwerden vor! ...

Wir hatten beinahe das ganze Mittelmeer durchsegelt, an Siziliens und Kretas Küste vorbei, und fühlten uns ordentlich seetüchtig, zumal jede dem Meer ihren Tribut entrichtet hatte, sei es heimlich in stiller Kammer wie ein verschämter Schuldner, sei es offen und ehrlich am Geländer des Oberdecks.

Etwas für Pantoffelhelden. Die Seekrankheit will ich nicht beschreiben, es ist schon zu oft geschehen. Wer schon einmal auf dem «großen Wasser» gewesen ist, kennt sie aus Erfahrung; eine «Landratte» aber würde sie doch nicht begreifen.

Oder wäre es eine einleuchtende Erklärung, wenn man sie hinstellte als ein Ekel vor dem Leben und ein Abscheu vor dem Sterben; als ein Trost für die Fische und ein Gewinn für den Schiffskoch; als etwas Lächerliches für den Patienten, sobald er geheilt auf Gottes fester Erde steht und beschämt jener schwachen Stunden gedenkt? ... Viele meinen sogar, sie sei bloße Einbildung, Willensschwäche; man brauche nur mit aller Energie sich darüber hinwegzusetzen. Tatsächlich gibt es Personen, die sich schon krank fühlen, wenn sie vom Ufer aus nur ins aufgewühlte Meer hinabschauen.

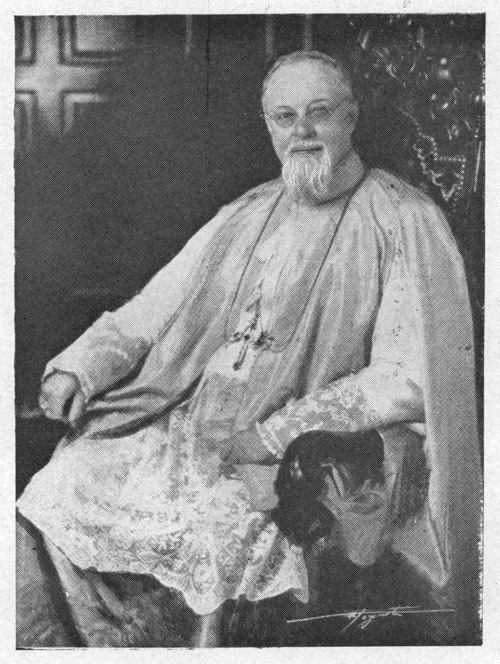

Msgr. Espelage, Aposlol. Vikar von Wuchang

Hwangshihkang, die Gelbsteinlagune

Die Heilmittel gegen dieses rätselhafte Uebel sind noch zahlreicher als dessen Erklärungen, so mannigfaltig und vorzüglich wie die gegen Zahnweh. Alle unschädlich, alle wirksam und nützlich – wenigstens für den Verkäufer. In den Hafenstädten werden sie feilgeboten in reichster Auswahl, weshalb wir keines zu kaufen wagten ...

Eine unserer Reisenden jedoch, die öfter von der garstigen Krankheit ergriffen wurde und auf ihrem Liegestuhl Zeit und Muße genug hatte, gedachte mitleidig der armen Menschheit und machte sich ans Forschen nach einem neuen Heilmittel. Zum Trost der seefahrenden Leidensgenossen und zur Bereicherung der medizinischen Wissenschaft sei es patentfrei hierhergesetzt:

«Die Seekrankheit ist Willenssache. Das Schaukeln des Schiffes ist nicht zu verhüten; alle Möbel tun treulich mit, und auch der Mensch sollte es! ... Die Schwierigkeit ist nun diese, daß, wenn plötzlich der gewaltige Kasten nach einer Seite hin schwankt, man das unheimliche Gefühl bekommt, man versinke in die Tiefe. Sofort regt sich ein Widerstand, man möchte aufrecht bleiben – und das ist das Verkehrte!

Man muß in dem Augenblick seinen ganzen Willen aufbieten, sich von den Wogen tragen zu lassen, bald nach rechts, bald nach links, bald vorwärts, bald rückwärts. ... Verharrt man in diesem Hingegebensein an den Willen des höheren Elements, so ist alles in Ordnung ...» usw.

Also nicht Willens schwäche ist mitschuldig, sondern Willens stärke, der starre, widerstrebende Eigenwille. Glücklich daher die Klosterleute, die durch das Gelübde des Gehorsams gelernt haben, ihrem Willen zu entsagen. Selig die Pantoffelhelden, die gewöhnt sind, keinen eigenen Willen zu haben durch Unterordnung unter den Willen des «höheren Elements!» – – Die dürfen wenigstens unbehelligt das stürmische Meer durchsegeln!! – – –

Sollte es unter den reisenden Ordensleuten keine so gehorsamen Seelen gegeben haben? – Die Erfinderin gibt zu, daß man, wenn das Meer seinen Launen die Zügel schießen läßt, «leider» das dumpfe Gefühl empfinde: Wo geht's hin? und sich festzuhalten suche, ohne zu bedenken, daß das «Mitgehen» unausbleibliche Pflicht sei. Darum sei auch sofort die Strafe da für diese Vergeßlichkeit und diesen Eigensinn ...

Wären nur nicht der sog. Gleichgewichts- oder Richtungssinn und die reflexen Bewegungen des Selbsterhaltungstriebes, die Wissenschaftler würden die obige Entdeckung gebührend würdigen ... Jedenfalls entbehrt sie nicht des Reizes der Neuheit und – des Humors, welch letzterer schließlich nicht wenig zur Linderung des Uebels beiträgt.

Manöver auf See. Alarm! Daß es außer der Seekrankheit noch ernstere Abenteuer geben kann, daran sollten wir eines schönen Tages erinnert werden, als zu ganz ungewohnter Zeit die Sirene alles auf Deck rief. Instruktionsgemäß hatte jeder Passagier den über seinem Bett hängenden Rettungsgürtel – Korkstücke in braunem Segeltuch in Skapulier- oder Westenform – mitzubringen, und sich neben dem ihm angewiesenen Rettungsboote aufzustellen. Dann begann der Appell, die Kähne wurden seeklar gemacht – und wir kehrten lachend in unsere Behausung zurück. Es war nur eine Manöverübung, aber sie zeigte uns, wie wir uns im Ernstfalle zu benehmen hätten. Bei Schiffsunfällen verursacht bekanntlich die Panik die meisten Opfer.

Daß Seeunfälle immer noch vorkommen, sogar oft, ist aus den Zeitungen bekannt. Wir selbst sollten unterwegs an etwa 3-4 Wracks von Schiffen vorbeikommen, die einst dieselbe Strecke befuhren wie wir, bevölkert von frohen Menschen, welche die Beute des Meeres wurden. Wie viel mehr sind spurlos verschwunden in den unerforschlichen Tiefen des Ozeans! – – –

Totentanz! Weltsinn auf dem Meere! Man sollte meinen, diese ragenden Schiffstrümmer müßten eine ernste Mahnung sein für alle, die an ihnen vorbeifahren. Aber weder dieses noch die Alarmübung macht auf die leichtlebigen Menschen einen Eindruck. Durch tolles Treiben und Frivolität suchen sie den Gedanken an Tod und Ewigkeit zu verscheuchen. Mußten wir es nicht erleben, daß mitten im Indischen Ozean, über einem 4000 m tiefen Abgrund, geschwelgt, getanzt, gefrevelt wurde, als wollte man Gottes Zorn entfesseln!

Und das tat man angeblich für einen guten Zweck! ... Das Schönste, oder vielmehr das Traurigste ist, daß einige Herren uns sehr höflich einluden, die Feier durch unsern Gesang zu verschönern, da es sich um eine Wohltätigkeitstombola handle. Wir könnten ja religiöse Stücke wählen, um dem Ganzen einen religiösen Anstrich zu geben! ...

Und sie meinten es wirklich gut und aufrichtig!! – –

Mit welch grinsendem Behagen muß der Böse den «Reingewinn» solcher Wohltätigkeitsfeste einstreichen, wo die Reinheit leider so schwere Verluste erleidet ..

Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun! –