|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

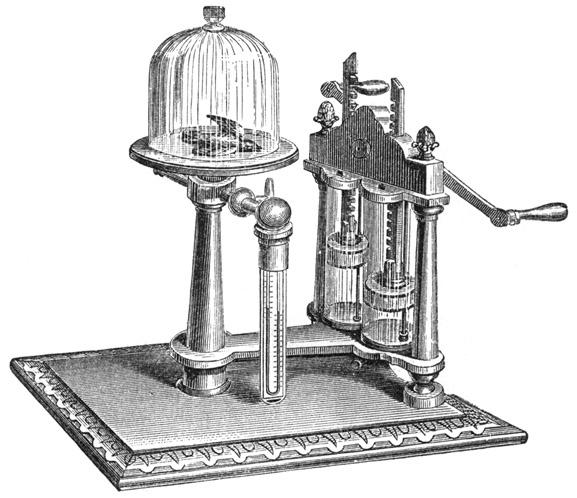

305. Die Luftpumpe. Einige Bemerkungen über den Gebrauch der Luftpumpen dürften dem Knaben, der im Besitze eines solchen Instrumentes ist, um so eher willkommen sein, als dasselbe, bei der feinen Ausarbeitung seiner Teile, leicht dem Verderben ausgesetzt ist. Es ist nötig, daß der Staub so viel als möglich von der Luftpumpe abgehalten werde, man setzt deshalb eine Glasglocke oder einen Glaskasten darüber, oder in Ermangelung eines solchen wenigstens einen Pappkasten. Alle beweglichen Teile der Luftpumpe müssen jährlich einmal neu eingeschmiert werden, nachdem man sie durch Reiben mit Löschpapier möglichst gereinigt hat. Für die Hähne kann man eine Mischung aus Schweinefett und Talg wählen, die Stangen und Getriebe erhalten Öl, und oben auf die Kolben trägt man eine ½ bis 1 Zentimeter eine hohe Schicht Knochenfett auf.

Hat die Luftpumpe während des Winters an einem kalten Orte gestanden, so ist es ratsam, sie erst einige Stunden lang im warmen Zimmer zu lassen, ehe man die Kolben in Bewegung setzt. Den Rand der Glasglocke bestreicht man, ehe man sie auf den Teller der Pumpe setzt, mit etwas Talg.

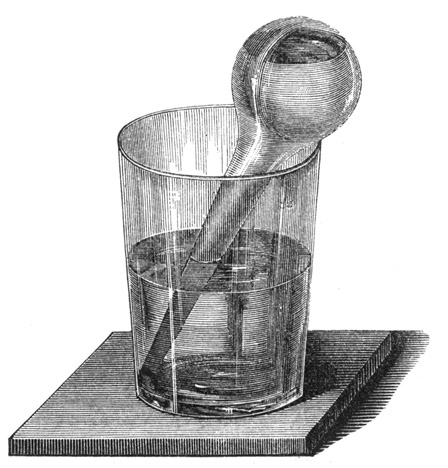

306. Die Luft im Glase. Einen Probiercylinder oder einen Glaskolben, der mit einer Röhre versehen ist, füllt man zum größten Teile mit Wasser, kehrt ihn dann mit vorgehaltenem Finger um und stellt ihn in ein Wasserglas, das etwa halb gefüllt ist. Man bringt das Glas mit dem Kolben unter die Glasglocke der Luftpumpe. Sowie man die Luft unter der Glasglocke durch Auspumpen etwas verdünnt, wird das Wasser in dem Kolben sinken, und die in demselben eingeschlossene Luft wird sich so weit ausdehnen, bis sie mit der andern Luft unter der Glasglocke wieder ins Gleichgewicht kommt. Es werden aus dem Wasser außerdem auch zahlreiche Luftblasen aufsteigen, die in demselben verborgen waren. Von dieser im Wasser befindlichen, atmosphärischen Luft leben in Flüssen und Seen die Fische. Für Menschen und Geschöpfe, die durch Lungen atmen, reicht freilich diese geringe Luftmenge nicht aus. Sie müssen im Wasser ersticken.

Zweistiefelige Luftpumpe.

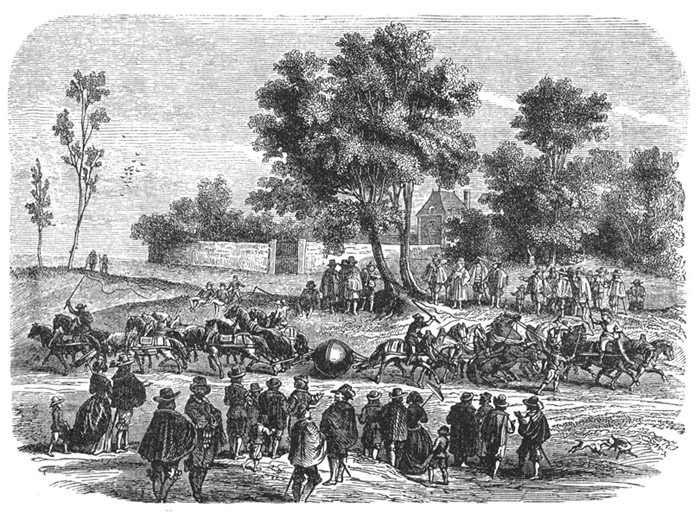

307. Die Magdeburger Halbkugel. Zwei hohle Halbkugeln aus Metall sind so glatt und eben an ihren Rändern geschliffen, daß sie sehr genau aufeinanderpassen. An jeder Halbkugel ist ein Handgriff, und an einer derselben eine Röhre mit einem Hahne, um durch dieselbe die Luft auspumpen zu können. Solange die Halbkugeln mit Luft gefüllt sind, sind sie leicht auseinanderzunehmen. – Man bestreicht nun ihre Ränder mit Talg, hält sie aneinander und pumpt die Luft aus. Der Druck der äußeren Luft preßt die beiden Halbkugeln so fest aneinander, daß zwei Knaben schwerlich im stande sein werden, sie voneinanderzureißen. Bei großen Halbkugeln hat man seiner Zeit sogar viele Pferde an beide Seiten anspannen müssen, ehe sie, mit starkem Knalle, voneinanderließen. Berühmt sind die Versuche, welche Otto von Guericke, der Erfinder der Luftpumpe, 1654, während des Reichstages zu Regensburg, vor Ferdinand III., mit den Halbkugeln anstellte.

Wie man die Wirkung der Magdeburger Halbkugeln veranschaulichen kann, ohne im Besitze einer Luftpumpe zu sein, haben wir in Nr. 300 kennen gelernt.

308. Das Blasensprengen. Um eine Blase durch den Druck der äußeren Luft zu sprengen, bedarf man eines mäßig hohen, etwas weiten Glascylinders, dessen unterer Rand so glatt geschliffen ist, daß er luftdicht auf den Teller der Luftpumpe paßt. Der obere Rand muß etwas übergebogen und verdickt sein. Über die obere Öffnung bindet man, möglichst straff, eine frische Schweinsblase, die dann gut getrocknet werden muß. Sowie man mit der Pumpe die Luft aus dem Cylinder entfernt, wird die Blase sich zunächst nach innen vertiefen und dann mit lautem Knalle springen.

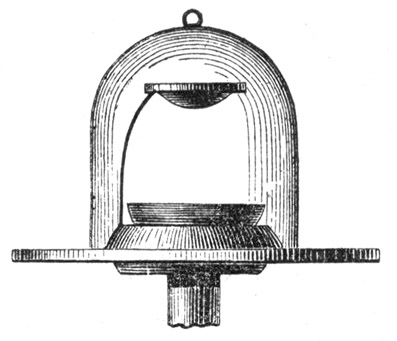

309. Der wachsende Apfel. Jeder Knabe kennt die prächtigen Winterreinetten, diese geschätzte Äpfelsorte; er weiß auch, daß dieselben, besonders gegen Ende des Winters, viele Runzeln bekommen und einschrumpfen, weil ein Teil ihres Wassergehaltes verdunstet. Daß Fruchtfleisch, Kerne und Kerngehäuse innerhalb der Apfelschale verborgen sind, weiß jeder, allein daß auch noch eine ansehnliche Menge Luft darin ist, dürfte vielleicht manchem befremdend vorkommen. Die Luftpumpe kann leicht den Beweis davon liefern und dem verschrumpften Apfel in kurzer Zeit sein vollbäckiges Ansehen wieder verschaffen. Man legt den Apfel unter die Glasglocke auf den Teller der Luftpumpe und zieht die Luft aus der Glocke. Der Apfel schwillt auf, sowie die Luft unter der Glocke dünner wird, und in kurzer Zeit erscheint er so voll und rund, als sei er eben erst vom Baume genommen. Läßt man nachher wieder Luft zuströmen, so sinkt freilich der Apfel allmählich auch wieder zu seiner früheren, verschrumpften Gestalt zurück.

Die Luft im Glase.

Statt des Apfels nimmt man auch wohl eine Schweinsblase, drückt sie so zusammen, daß möglichst wenig Luft darin zurückbleibt, und bindet sie dann fest zu. Bringt man sie unter die Glasglocke der Luftpumpe, so schwillt sie, ganz ähnlich wie der Apfel, in demselben Grade auf, als man die Luft unter der Glocke durch Auspumpen verdünnt.

310. Das untersinkende Holz. Holz schwimmt auf dem Wasser – man möchte meinen, es könnte gar nicht anders sein, da man es alle Tage sieht. Und doch ist eigentlich das Holz schwerer als das Wasser und schwimmt nur, weil es in seinen Poren Luft enthält. Entfernt man die letztere, so sinkt es im Wasser zu Boden. Die Luftpumpe dient zur Ausführung dieses Versuches. Man stellt ein Glas Wasser auf den Teller der Luftpumpe, bringt ein Stückchen Holz in das Wasser und bindet ein Gewicht an das Holz, so daß es gezwungen ist, unter dem Wasser zu bleiben. Beginnt dann mit dem Auspumpen der Luft, so entweichen allmählich auch Luftbläschen aus dem Holze. Man muß eine geraume Zeit hiermit fortfahren, da die Luft sich nur langsam entfernt. Wird nachher die Luft wieder unter die Glocke gelassen, so preßt ihr Druck das Wasser in die Poren des Holzes und dieses bleibt, da es schwerer geworden, dann auch ohne Gewicht am Grunde des Wassers liegen.

Otto von Guerickes Versuch mit den luftleeren Halbkugeln.

311. Die tonlose Glocke. Aller Klang und Sang, jeder Schall und Knall wird nur durch die Luft von einem Orte zum andern getragen. Alles würde lautlos und stumm sein, wenn die Luft fehlte, und auf dem Monde, dem letztere, aller Wahrscheinlichkeit nach, mangelt, würde weder ein Mensch mit dem andern sprechen, noch ein Vöglein singen können, selbst wenn sie ohne Luft daselbst zu leben vermöchten. Von der Richtigkeit dieser Behauptung können wir uns bald mit Hilfe der Luftpumpe überzeugen. Unter der Glasglocke derselben stellen wir entweder eine Uhr mit Weckerruf so auf, daß ihre Füße auf lockerem Hanfwerge ruhen, oder wir bringen an einem Faden eine Glocke in der Weise an, daß wir sie durch einen Zug in Bewegung setzen können. Es muß vor allem darauf geachtet werden, daß der klingende Körper nicht durch einen festen Teil mit der äußeren Luft in Verbindung steht, da sich der Schall sonst auf diese Weise fortpflanzt. Hat man aber dies hinreichend berücksichtigt, so hört man den Klang der schlagenden Uhr und der schwingenden Glocke in demselben Grade schwächer und schwächer werden und endlich ganz verstummen, wie man durch Auspumpen die Luft mehr und mehr verdünnt.

Die tonlose Glocke.

312. Laues Wasser zum Sieden zu bringen. Um Wasser zum Wallen und Kochen zu bringen, sind gewöhnlich 100 Grad Wärme, nach dem Thermometer von Celsius gemessen, nötig. Das Wallen des Wassers tritt ein, wenn die Spannkraft der entwickelten und entweichenden Dämpfe größer ist als der Druck der atmosphärischen Luft, welcher auf die Oberfläche der Flüssigkeit wirkt. Je schwächer der Luftdruck auf dem Wasser ist, desto leichter tritt das Wallen und Sieden ein. Deshalb kocht Wasser auf hohen Bergen leichter als in der Tiefebene, die nicht viel über dem Meeresspiegel erhaben ist. Unter der Glasglocke der Luftpumpe kann man Wasser bereits bei 40 Grad Celsius Wärme zum lebhaften Sieden bringen, wenn man die Luft und die rasch sich bildenden Wasserdämpfe auspumpt. Man wählt zu diesem Versuche am besten eine möglichst kleine Glasglocke und stellt in diese ein enges, hohes Wassergefäß. Gießt man auf das Wasser ein wenig Äther, so gelingt der Versuch noch viel leichter.

313. Wasser durch die Luftpumpe zum Gefrieren zu bringen. Wie man Wasser unter der Glocke der Luftpumpe bei mäßiger Wärme zum Sieden bringen kann, so kann man umgekehrt dasselbe auch mit Hilfe der Pumpe bei gewöhnlicher Temperatur zum Gefrieren bringen. Beim Verdunsten der Flüssigkeiten wird stets Kälte erzeugt; man fühlt dies schon, wenn man nach dem Waschen oder Baden das Wasser auf der Haut des Körpers verdunsten läßt, ohne es abzutrocknen. Im luftleeren Raume geht das Verdunsten schneller von statten, die durch dasselbe erzeugte Kälte kann deshalb noch mehr gesteigert werden.

Wasser gefrieren lassen.

Am besten wählt man zu einem solchen Versuche Äther und Wasser und verfährt dabei in folgender Weise. Man bringt auf einem Brettchen, mit Hilfe eines eingesteckten Drahtringes, zwei Uhrengläser übereinander an. Das untere nimmt man etwas größer und schüttet ein wenig Wasser in dasselbe. Das obere wählt man kleiner und flacher und füllt es mit Äther. Sowie man durch Auspumpen der Luft den Äther zu raschem Verdunsten bringt, sinkt die Temperatur so tief, daß nach einiger Zeit das Wasser gefriert.

314. Licht und Luft. Du weißt, daß keine Flamme ohne Luft brennen kann. Setzest du ein Wachslicht mit einem Brettchen oder Leuchter auf den Teller der Luftpumpe, stülpst eine etwas hohe Glasglocke darüber und beginnst, die Luft auszupumpen, so wirst du die Flamme der Kerze bereits nach einigen Kolbenstößen kleiner werden und bald darnach verlöschen sehen. Dasselbe Experiment liefert dir auch zugleich den Beweis, daß der Rauch aus Körpern besteht, die eine bestimmte Schwere besitzen. Der Rauch der Schornsteine wird durch den scharfen Luftzug, der in den letzteren herrscht, gewöhnlich weit mit in die Höhe gerissen und zerstreut sich dann meistens so, daß die Rußteile, die er enthält, selten bemerkt werden. Sobald du aber die Kerze unter der Glasglocke der Luftpumpe verlöschen und rauchen siehst, wird es dir auffallen, daß der Rauch wie ein schwerer Körper zu Boden sinkt und sich als kleine Rußflocken auf dem weißen Papiere auflegt, mit welchem du für diesen Fall den Teller der Luftpumpe bedeckt hast.

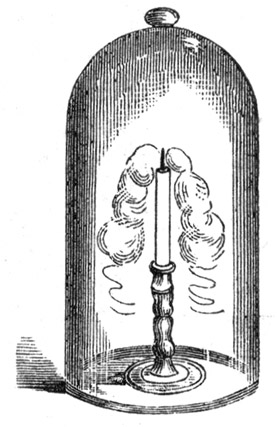

Das verlöschende Licht.

315. Fallen im luftleeren Raume. Lässest du in freier Luft eine Flaumfeder oder ein Stückchen feines Papier und eine Bleikugel oder ein Geldstück zu gleicher Zeit fallen, so werden Geldstück und Bleikugel rasch zu Boden kommen, das Papierstückchen wird schräg hin- und herflattern und die Flaumfeder unter Umständen sogar emporsteigen. An diesem verschiedenen Verhalten beim Fallen ist einzig und allein die Luft schuld, keineswegs das Gewicht der Körper. Daß dem so sei, läßt sich mit Hilfe der Luftpumpe leicht nachweisen. Man verwendet hierzu eine Glasröhre von etwa ⅔ bis 1 Meter Höhe und einigen Zentimetern Weite, in welcher ein Bleistückchen und eine Flaumfeder liegen. Man pumpt dann, so viel als möglich, die Luft aus der Röhre und läßt, durch schnelles Umkehren der Röhre, die Gegenstände gleichzeitig fallen. – Sie werden zu gleicher Zeit – oder wenigstens fast zu gleicher Zeit, da die Röhre nicht völlig luftleer sein wird – am Boden der letzteren ankommen.

Dieser Versuch wurde zuerst von Boyle und dann von Desaguliers (um 1717) im großen ausgeführt, indem sie einen luftleeren Raum von 5 Metern Höhe herstellten, darin eine Guinee und ein Stück Papier zugleich fallen ließen und dabei deren genaues, gleichzeitiges Auftreffen beobachteten.

316. Der Quecksilberregen. Einen Beweis für die Porosität des Holzes bildet folgender Versuch. Eine starke, etwa 20 Zentimeter weite Glasröhre ist an beiden Enden ebengeschliffen und wird oben durch einen aufgesetzten Holzdeckel verschlossen, der eine trichterförmige Vertiefung hat. Das in der Mitte derselben befindliche Loch ist von einem aus weichem Holze hergestellten Pfropfen ausgefüllt. Wenige Zentimeter über dem unteren Rande des Cylinders ist ein Holzboden eingekittet, durch den eine kleine, oben umgebogene Röhre die Luftverdünnung herstellt. Sind die Ränder des Cylinders gut eingetalgt, so wird der Holzdeckel aufgesetzt und das Glas auf den Luftpumpenteller gesetzt. Bei der Verdünnung der Luft wird das in den oberen Holztrichter gegossene Quecksilber durch die Poren des Holzes hindurchgetrieben und tröpfelt als feiner Quecksilberregen auf den eingesetzten Boden.

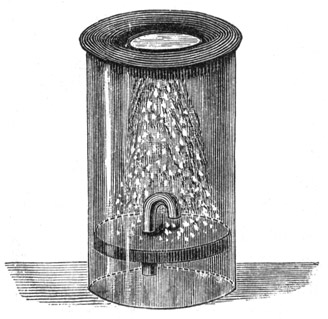

Der Quecksilberregen.

317. Das entleerte Ei. In das spitze Ende eines Hühnereies schlägt man ein kleines Loch so ein, daß die darunter liegende, feine Haut unverletzt bleibt. Hierauf stellt man das Ei, mit der Spitze nach unten, in ein Likörglas, und bringt beides unter die Glocke der Luftpumpe. Bei der Luftverdünnung treibt die am andern Ende des Eies befindliche Luft das Eiweiß heraus. Beim Zulassen der äußeren Luft schlüpft der Inhalt wieder in seine kalkige Schale hinein.

318. Selbstthätige Wasserleitung. Fülle ein Fläschchen halb voll Wasser, führe durch den durchbohrten Kork eine Glasröhre bis hinab auf den Boden und biege sie außerhalb der Flasche U förmig so um, daß sie in einer zweiten nebenstehenden, leeren, unverkorkten Flasche ebenfalls bis auf den Boden reicht. Unter der Glocke der Luftpumpe wird nun, beim Verdünnen der Luft, das Wasser sich in die offene Flasche entleeren, da die in der verkorkten Flasche befindliche Luft sich ausdehnt. Läßt man wieder Luft einströmen, so drückt diese das Wasser auch wieder zurück.

319. Das Wiegen der Luft. An einem sehr empfindlichen, kleinen Wagebalken ist eine mit Luft gefüllte, gut verkittete Glaskugel befestigt, während das andre Ende mit einem so schweren Bleigewichte versehen ist, daß der Wagearm sich im Gleichgewichte befindet. Setzt man diesen Apparat unter die Luftpumpe, so sinkt die Glaskugel nieder, da die äußere Luft nicht mehr, wie bisher, einen Teil des Gewichtes trägt.

320. Die Barometerprobe. Zur Beurteilung des Grades der Verdünnung der Luft dient ein kleines Heberbarometer, bestehend aus einer U förmig gebogenen Glasröhre, deren eines Ende oben zugeschmolzen ist. Nach Art des gewöhnlichen Barometers ist der geschlossene Schenkel bis an seine Spitze mit Quecksilber gefüllt, welches von der äußeren Luft im Rohre emporgedrückt wird. Läßt nun der Druck der Luft unter der Glocke nach, so sinkt auch der Quecksilberspiegel des kleinen Barometers, bis er bei vollständiger Luftleere in beiden Schenkeln gleichhoch steht. Aus der Höhe der Quecksilbersäule kann man also einen Schluß auf den Grad der Luftverdünnung ziehen.