|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

O seht, wie golden strahlt die Sonne!

Zur frühen Fischerfahrt hinaus!

Auf, Brüder, schifft mit Seelenwonne,

Trotz Wassertrug und Wogengraus

Zum Netze eilt die reiche Beut';

Nur Vorsicht immer im Geleit!

Still, stille, stille, still!

Wer ihn, den Flutenkönig, fangen will!

Ein vollständig ausgerüsteter Angler ist versehen mit einer Angel, verschiedenen Angelschnüren und Haken, Köder und Lockspeisen für die Fische, einem Senkblei, einem Fischhamen, einem Netzsacke für die gefangenen Fische und einem Täschchen, in welchem er allerhand Kleinigkeiten: Messer, Schwimmer, Haken u. dgl., bequem unterbringen kann. Er wählt, wenn möglich, eine dunkle Kleidung, um nicht durch helle, leuchtende Farben die Fische zu verscheuchen; er ist ein Jäger, der sein Wild und alle Eigentümlichkeiten desselben genau studieren muß, wenn er guten Erfolg haben will.

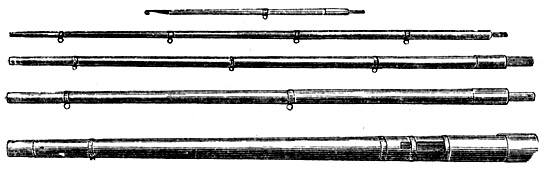

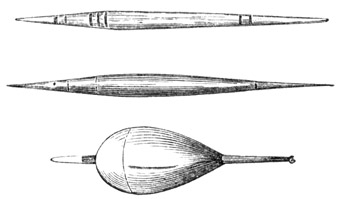

166. Die Angel. Die Angel besteht aus dem Schafte (Stiele), der Schnur und dem Angelhaken. Der Schaft oder die Rute der gewöhnlichen Wurfangel besteht aus einem drei bis vier Meter langen, dünnen Stabe, der möglichst biegsam, elastisch und fest sein muß. Man nimmt am liebsten dazu junge, 3-5 Meter lange, schlanke Hasel- und Fichtenstäbe, die im November oder Dezember aus dichten Büschen geholt werden. Um ihnen größere Zähigkeit zu geben, erhitzt man sie über Feuer, nachdem sie geglättet wurden, und reibt sie mit einem wollenen Lappen und Leinöl tüchtig ein. Die Fichtenstange bildet den unteren Teil der Angelrute, den der Angler in die Hand zu nehmen hat. Oben daran befestigt man den biegsamen, zähen Haselnußschößling, der gleiche Stärke mit der Stangenspitze besitzt. Man verbindet beide Ruten durch passende, starke Blechhülsen, die vom Klempner angefertigt werden. Soll die Rute aus einem Stücke bestehen, so schneidet man die zu vereinigenden Enden in einer Länge von 12 – 15 Zentimetern schräg durch, legt die in heißes Pech getauchten, schiefen Flächen aneinander und umwickelt diese Stelle dicht und straff mit gepichtem Bindfaden.

An die Haselgerte befestigt man auf dieselbe Weise eine Schwippe von Fischbein, nur muß die Verbindungsstelle mit geharztem Seidenfaden umwunden werden.

Angelstock.

Zerteilbare Angelruten, die zusammengelegt einem Spazierstocke gleichen, werden aus Bambus, Pfefferrohr oder dgl. hergestellt und sind, zum Preise von 1,50 Mark an, in Handlungen für Angelgerätschaften zu kaufen. Bei einer so künstlichen Rute läuft die Schnur durch eine zahlreiche Anzahl Ösen, die an der ganzen Rute entlang verteilt sind und die, je weiter nach der Spitze zu, desto dichter stehen.

Fischerknoten.

167. Die Angelschnur besteht aus der eigentlichen Schnur und dem sogenannten Vorfache. Die Schnur ist aus Seide, Hanf oder Pferdehaar verfertigt und wird, damit sie im Wasser nicht aufquillt, mit gutem Firnis getränkt. Setzt man die Angelschnur aus mehreren Teilen zusammen, so werden dieselben durch Fischerknoten, den sogenannten Fischerknoten verbunden, dessen Anfertigung aus der Abbildung ersichtlich ist. Die Länge der Schnur richtet sich nach der Höhe des Ufers und der Tiefe des Wassers, ihre Stärke nach der Größe und Schwere der Fischsorte, welche man fangen will. Derjenige Teil der Schnur, welcher in das Wasser eintauchen soll, besteht am besten aus geflochtenen Pferdehaaren, das übrige aus Seide, Hanf oder Flachs. Hellbraune, fuchsfarbige Pferdehaare sind am geeignetsten zur Wasserschnur; die weißen sind nicht stark und haltbar genug und verscheuchen durch ihre helle Färbung die Fische.

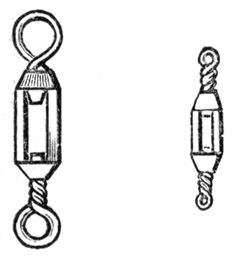

Wirbel im Vorfache.

Die seidene oder hänfene Schnur färbt man durch Abkochung mit Eichenlohe, damit sie dauerhafter wird, und tränkt sie dann mit Talg, Thran oder Stearin. Vorsichtige Angler richten sich mit der Farbe ihrer Angelschnur auch nach dem Wasser, in welchem sie angeln wollen. Ist dieses schlammig und steinig, so wählen sie eine graue oder braune Schnur; ist es stark mit Pflanzen bewachsen, so wenden sie eine grüne Schnur an. Die Schnur ist entweder mit einer Öse an die Schwippe der Angelrute befestigt oder in einer Kerbe derselben festgebunden.

Das Vorfach ist eine feine, weniger sichtbare Verlängerung der Angelschnur. Bei hellem Wasser sind solche Vorfächer unentbehrlich. Damit dieselben sich beim Drehen und Wenden des gefangenen Fisches nicht verschlingen oder abgerissen werden, sind sogenannte Wirbel eingefügt. Neuerdings benutzt man zum Vorfach die ganz vortrefflichen, festen Fäden aus den Spinnsaftgefäßen der Seidenraupen, den sogenannten Seidendarm. Zur Befestigung am Angelhaken weicht man den Seidendarm in warmem Wasser ein, umschlingt in mehrmaligen Umwindungen den Hakenstiel und knotet ihn fest. Das Vorfach mit dem Knoten tränkt man mit Spirituslack.

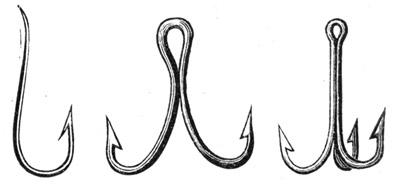

Angelhaken.

168. Angelhaken. Die Angelhaken hat man in verschiedenen Größen und Formen. Der obere Teil des Hakens, an welchem die Schnur befestigt wird, heißt der Bug, der gebogene Teil ist der Haken. Unter den deutschen Angelhaken sind die steierischen die berühmtesten. Eine sehr einfache Art Angelhaken besteht in einer 5 Zentimeter langen Nadel, die an beiden Enden zugespitzt ist; sie wird gänzlich in dem als Köder dienenden Wurme verborgen. Die Schnur ist in ihrer Mitte befestigt; wird sie, nachdem der Fisch angebissen, angezogen, so stellt sich die Nadel quer und hält den Fisch.

Schwimmer.

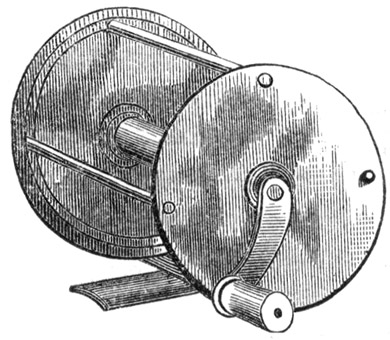

Rolle zum Aufwickeln der Leine.

169. Das Senkblei. Mit dem Senkblei erforscht der Angler die Tiefe des Wassers, um darnach die Angelschnur einzurichten. Im allgemeinen gilt es als Regel, daß der Haken beim Fange solcher Fische, welche tief liegen, etwa 5 Zentimeter über dem Grunde hängen muß. Um ihn in dieser Höhe zu erhalten und um gleichzeitig ein Merkmal zu haben, durch welches man erkennen kann, ob ein Fisch angebissen hat oder nicht, bringt man an der Stelle, wo die Schnur das Wasser berührt, einen Schwimmer an. Für schwere Haken und lange, starke Wasserschnuren hat man größere Korkschwimmer, für leichtere Haken und kürzere Schnuren kleinere Schwimmer mit Federposen. Der Federkiel geht durch einen Kork hindurch und die Schnur durch die Feder. Damit der Haken sich in der Tiefe hält und nicht mit der Schnur von der Strömung fortgerissen wird, ist ungefähr einen Zentimeter über dem Haken ein Stückchen Blei befestigt, welches das Gesenke heißt. Die Schwere des Gesenkes richtet sich nach der Strömung des Wassers. Bei ruhig fließendem Gewässer genügt gewöhnlich eine einzelne Flintenkugel, in der Nähe von Mühlgerinnen dagegen sind deren mitunter zwei bis drei erforderlich, um den Haken an seiner Stelle zu halten. Die Bleikugel wird mit einem Messer bis etwa zur Hälfte durchschnitten, die Leine in den Spalt eingelegt und letzterer nachher zusammengedrückt. In stehenden Gewässern genügt schon ein großes Schrotkorn oder ein um die Schnur gewickelter Bleistreifen.

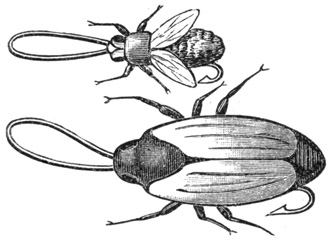

Künstliche Käfer.

170. Verschiedene Angeln. Je nach der Stellung des Hakens und sonstigen Abweichungen unterscheidet der Angler verschiedene Arten von Angeln. Unter Schwimm- oder Schnappangel versteht man eine solche, die den Haken nur einige Zentimeter unter der Oberfläche des Wassers hat. Bei ihr bleibt das Gesenke weg, und der Schwimmer ist leicht. Sie dient nur zum Fangen kleinerer Fische. Die Angel, deren Haken tief geht, nennt man Bohrangel. Geht der Haken bis zum Grunde, so spricht man von einer Grundangel. Bei der Rollangel läuft die Angelschnur durch eine Öse der oberen Schwippe an der Rute herunter und wird auf einer Rolle aufgewickelt. Sie kommt vorzüglich bei stärkeren Fischen in Anwendung. Hat ein solcher angebissen, so läßt man zunächst die Schnur abrollen, bis der Fisch stärker eingebissen hat und festsitzt; dann erst zieht man ihn an. Am meisten findet sie Anwendung in der Nähe von Mühlen; dort sind im Grunde durch die stürzende Flut hinter den Flutbrettern gewöhnlich tiefe Löcher ausgewaschen und in diesen verbergen sich gern größere Fische, denen auf andre Art nicht leicht beizukommen ist.

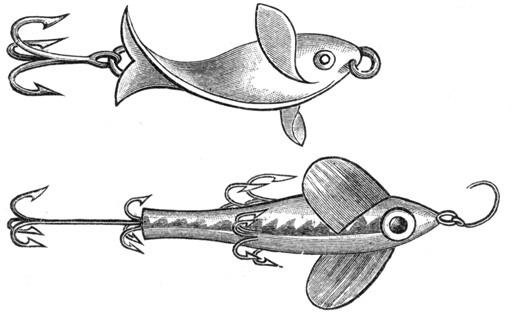

Künstliche Fische aus Nickel und Gummi.

171. Der Lösering. Ist der Angelhaken etwa am Grunde an einer Wurzel oder einem Wassergewächs festgehakt, so bedient man sich eines Eisenringes von sechs bis acht Zentimetern Durchmesser, den man über die Angelrute schiebt und an der Schnur abwärts gleiten läßt. Um den Ring selbst wieder zu erlangen, ist er an einer dünnen Schnur befestigt.

172. Der Köder. Als hauptsächlichster Köder für die Mehrzahl der Fische dienen Regenwürmer, Mehlwürmer, auch kleine Stücken von Hühnerdärmen, Hirn, Lunge, Leber, sowie geronnenem Blute. Da das Anhaken eines lebendigen Köders immer etwas Grausames hat, so wird ein Knabe dies dem Fischer von Profession überlassen und sich mit künstlichen Fischchen und Fröschen aus lackiertem Leder, Holz u. dgl. begnügen. Man benutzt längliche, löffelartig ausgebauchte Nickelbleche, die durch ihre eigenartige Form im fließendem Wasser sich drehen und bewegen. Solche Vorrichtungen bezeichnet man mit dem Namen Spinner. Kleine Fische hat man aus blankem Blech oder aus Gummi hergestellt und sie mit schräggestellten Flügeln versehen, die durch das strömende Wasser in schnelle Umdrehung versetzt werden. Zum Fange von Forellen, Lachsen u. s. w. genügt es, wenn an dem Angelhaken Federn, Gold-, Silber- und Wollfäden von verschiedener Farbe, so befestigt werden, daß sie die Form einer Fliege wiedergeben.

Alle zum Angeln nötigen Gerätschaften werden von Hermann Stork in München in vorzüglicher Güte angefertigt, so daß der deutsche Angler sich nicht die englischen Angelgeräte zuzulegen braucht.

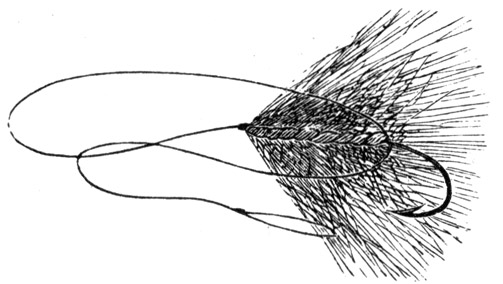

Künstliche Fliege.

173. Lockspeisen. Der Angler sucht außerdem die Fische auch gern an seinen Fangplatz zu gewöhnen. Er streut ihnen Lockspeisen hin und verwendet dazu mit Vorteil Kugeln aus Kleie und Schrot, auch gekochte Kartoffeln, Erbsen, Bohnen, Teig von Brot mit Honig gemischt. Bei trübem, hochgehendem Wasser ist das Anfüttern unnütz, da die Strömung genug Nahrung zuführt, den Köder aber wegspülen würde.

174. Das Angeln. Die Hauptzeit zum Angeln ist von Ende Mai bis Oktober, mit Ausnahme der Laichzeit. Raubfische beißen selbst bei großer Kälte im Winter. Je kälter das Wasser ist, desto tiefer halten sich im allgemeinen die Fische. Bei kühlem Wetter angelt man mit größtem Erfolge von früh 9 bis nachmittag 3 Uhr; bei mäßiger Wärme beißen die Fische am lebhaftesten früh zwischen 6 bis 9 Uhr, bei großer Hitze dagegen am frühen Morgen und am späten Abende. Ebenso zeigen sie sich freßbegierig bei Süd- und Westwinden, bei warmem Regen, nach einem vorhergegangenen Gewitter, bei leichtem Morgennebel, sowie bei schwüler Luft und bedecktem Himmel. Am ergiebigsten für den Angler sind solche Stellen, an denen sich das Wasser zusammendrängt und rasch strömt. Dort lauern größere Fische auf Kerbtiere und Fischbrut, die widerstandslos vom Strudel fortgerissen werden. In der Nähe von Wehren, Mühlschleusen und Brückenpfeilern wird man deshalb am leichtesten auf einen Fang hoffen können, ebenso dort, wo Vieh durchs Wasser getrieben wird, ferner, wo man bemerkt, daß das Wasser sich stellenweise trübt, oder daß im Sommer häufig große Luftblasen aufsteigen. Auf schlammigem Grunde wird man am ehesten Schleien, Karpfen, Aale und Aalraupen erwarten können, aus sandigem, kiesigem und steinigem dagegen Gründlinge, Barben, Forellen ec. Je nach der Fischart, welche an einer bestimmten Wasserstelle vermutet werden kann, wird der Angler auch seine Geräte und den Köder einrichten.

In ruhigem Wasser wird er Barsche, Schleihen, Karpfen, Hechte und ähnliche Fische erwarten dürfen, in rasch fließendem dagegen Äschen, Barben und Forellen.

Der Angler verhütet wo möglich alles, wodurch er die Fische verscheuchen könnte. Er tritt möglichst weit vom Wasser ab, um von den Fischen nicht gesehen zu werden, achtet darauf, daß sein Schatten nicht in die Nähe der Angel fällt, da sich die Fische davor scheuen, und unterläßt Sprechen, Singen und sonstiges Geräusch. Wenn möglich, untersucht er die Wassertiefe mit dem Senkblei am Tage vorher. Bei Fischen, welche sich vorzugsweise am Grunde aufhalten und den Köder in der Tiefe aufnehmen, kann man sogar mit zwei bis drei Angeln gleichzeitig fischen. Man versieht das untere Ende des Angelstockes mit einem Eisen von mehreren Zentimetern Länge und steckt mittels desselben die Angel im Boden fest. Der Angler beaufsichtigt nun bloß die Angeln. Der untertauchende Kork wird ihm dann anzeigen, an welcher Stelle seine Gegenwart nötig ist.

Im August gehen die Fische gewöhnlich am höchsten, zu Michaelis halten sie sich tiefer und im Oktober noch tiefer. Beim Beginn des Angelns wirft man den Angelhaken, nachdem man den Köder angehangen hat, mit einem Schwunge der Rute ins Wasser und achtet dann auf den Schwimmer. Bewegt sich dieser und wird dann wieder ruhig, so ist dies ein Zeichen, daß ein Fisch am Köder war, ohne angebissen zu haben. Man muß dann nachsehen, ob der Köder etwa abgefressen worden ist, und muß in diesem Falle denselben erneuern. Wird dagegen der Schwimmer mit ins Wasser gezogen, so hat der Fisch den Haken angebissen. Bei kleineren Fischen gibt man dann der Angelrute durch eine rasche Bewegung des Handgelenkes einen Ruck, jedoch nicht mit dem ganzen Arme; dadurch sticht sich der Haken tiefer ein. Leichte Fische werden hierbei auch sofort mit über das Wasser gezogen, schwere muß man dagegen nach dem Ufer ziehen und mit dem Hamen herausheben.

Das Töten der gefangenen Fische geschieht dadurch, daß man einige kräftige Schläge auf die Stirnseite des Kopfes gibt. Will man den Fisch lebend nach Hause bringen, so muß er nach vorsichtigem Lösen des Angelhakens in ein tragbares Wassergefäß gesetzt werden.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen fügen wir noch einige Winke für den Fang der gewöhnlichen Fischarten bei.

175. Der Aal. Der Aal ist ein starker, gewandter Bursche, der zugleich tüchtig beißen kann; man muß deshalb vorsichtig mit ihm umgehen, wenn man so glücklich gewesen ist, ihn zu angeln. Man fängt ihn gern mit einer starken Nachtleine, an welche in Entfernungen von etwa je 24 Zentimetern fünf oder sechs Haken an Nebenleinen befestigt sind. Als Köder braucht man Fischstückchen, Leber, Erbsen, die an Haken von der Sorte Nr. 8 so anzustecken sind, daß sie den ganzen Haken verstecken. Hat der Aal angebissen, so läßt man ihm einige Augenblicke Zeit, ehe man ihn emporzieht. Der Aal ist einer der schmackhaftesten und beliebtesten Fische, und sein Fleisch gilt als leicht verdaulich.

176. Die Äsche. Die Äschen sind in manchen Flüssen häufig und können von Mitte Juni bis Ende Oktober geangelt werden. Sie lieben Gewässer mit steinigem, sandigem Boden und halten sich in schnellfließenden Strömen im Mai an den Ufern, um dort zu laichen. Ihre Färbung ändert sehr ab je nach dem Aufenthalte, dem Alter und der Jahreszeit. Vorherrschend ist auf ihrer Oberseite ein grünliches Braun, auf der Bauchseite Silberweiß. Die Äsche hat in ihren Gewohnheiten viel mit der Forelle gemein, schwimmt außerordentlich gewandt und schnell und steht dann wieder, den Kopf gegen die Strömung gerichtet, stundenlang so unbeweglich an derselben Stelle, daß man sie mit der Hand fangen kann.

Nach vorüberfliegenden Insekten springt sie gelegentlich fußhoch über den Wasserspiegel, geht deshalb leicht und lebhaft an den Köder. Die beste Zeit, sie zu fangen, ist von 7 bis 12 Uhr vormittags und von 4 bis 5 Uhr nachmittags; im Sommer beißen sie am leichtesten bei Kühle und wolkigem Himmel.

Man ködert sie mit einem Wurme oder Graspferde; haben sie angebissen, so müssen sie vorsichtig behandelt werden. Da ihr Maul weich ist, so reißt bei einem gewaltsamen Zucke der Angelhaken aus, und der Fisch geht verloren. Das Fleisch der Äsche ist zart und schmackhaft, wird dem der Forelle gleichgeschätzt und dem Fische deshalb sehr gern vom Angler nachgestellt.

177. Die Barbe. Die Barbe ist ein ansehnlich großer Fisch, der ein Gewicht von 1½ bis 3 Kilogrammen erreicht. Sie ist aber angenehmer für den Angler als für den, welcher sie verspeist, denn ihr Fleisch ist grob und nicht sonderlich schmackhaft. Vor dem Rogen wird sogar gewarnt, da derselbe zwar nicht gerade giftig ist, der Genuß desselben doch nachteilige Wirkungen hervorbringt. Sie hält sich am liebsten in tiefen Wasserlöchern der Flüsse, in Uferhöhlen, unter Gebüschen auf. In der Mitte des Sommers liebt die Barbe schattige Stellen unter Brücken, überhängenden Bäumen, besonders wenn daselbst das Wasser zugleich eine starke Strömung hat. Der Fisch wühlt auch gern im Grunde oder im weichen Ufer Löcher, um Kerbtierlarven und Würmer, die er liebt, ins Wasser zu bringen. Er ist zwar scheuer als die meisten andern Flußfische, trotzdem aber verhältnismäßig leicht zu angeln. In ganz offenen Teichen, mit ausschließlichem Schlammgrunde, gedeiht die Barbe nicht. Die Angelschnur muß zu ihrem Fange stark und kräftig gewählt werden, von Angelhaken Nr. 7 oder 8. Man besteckt den Haken mit mehreren Regenwürmern, so daß er völlig davon bedeckt ist, und spießt die Würmer in der Weise an, daß man etwas unter dem Kopfe des Wurmes einbohrt und den Haken etwa 5 Millimeter in dem Wurme entlang gehen läßt. Vorher lockt man die Barbe durch Kugeln aus Brot, Malzkörner, Kleie und Wurmstückchen. Gebratene Forelle gilt ebenfalls für die Barbe als vorzüglicher Leckerbissen. Der Haken muß bis auf den Grund des Wassers hinabgelassen werden, oben bringt man einen großen Schwimmer an. Hat der Fisch angebissen, so gibt man ihm mehr Leine, damit er sich in stilles Wasser zurückziehen und etwas abmatten kann. Man angelt ihn deshalb gern auch mit der laufenden Angel vom Boote aus und wählt dazu am vorteilhaftesten die Morgen- und Abendstunden.

178. Der Flußbarsch. Der Flußbarsch gehört zu den ansehnlicheren einheimischen Fischen. Er wird bis 30 Zentimeter lang. Man verwendet deshalb zu seinem Fange Haken Nr. 7, eine starke Leine und größere Korkschwimmer. Man ködert ihn entweder durch zwei Regenwürmer, gleichzeitig angespießt, oder durch ein Metallspinnfischchen. Der Barsch hält sich am liebsten in tiefem Wasser und in Stromschnellen, an Brücken, in Mühlgräben und reißenden Flüssen und Kanälen auf. Dort liegt er in Wasserlöchern oder zwischen Binsengebüsch versteckt auf der Lauer. Hat er überhaupt Lust zum Anbeißen, was bei düsterem, windigem Wetter, wenn solches nicht gerade kalt ist, am ehesten eintritt, so thut er solches rasch nach eingeworfenem Haken. Man läßt ihm nach dem Anbeißen zunächst noch etwas Leine nachschießen, ehe man ihn herauszieht.

179. Die Ellritze. Die Ellritze ist gewöhnlich nicht viel über einen Finger lang, dabei aber zuzeiten sehr hübsch gezeichnet: der Rücken grünlich oder düstergrau, mit kleinen, dunkleren Flecken, die Seiten grüngelb, lebhaft metallisch glänzend, die Mundwinkel karminrot, die Kehle schwarz, die Brust scharlachrot. Sie hält sich gern in klaren Flüssen mit sandigem oder kiesigem Grunde aus und zieht in mehreren derselben während des heißen Sommers regelmäßig in dichten Schwärmen nach den kühleren Gebirgszuflüssen derselben. An Lieblingsstellen tummelt sie sich gern mit lebhaften Bewegungen und Sprüngen an der Oberfläche des Wassers, flieht aber scheu bei jedem Geräusche. Außer Pflanzenstoffen verzehrt sie Würmer und Kerbtiere. Das Fleisch hat zwar einen etwas bitteren Beigeschmack, wird aber gern gegessen. Sie läßt sich zu jeder Tageszeit gleichgut fangen, wird mit Brotkrümchen gelockt und kann auch mit Kügelchen von Semmel oder mit Würmern geködert werden. Es ist zu ihrem Fange nur ein leichter Angelstock nötig und von den Haken Nr. 13.

180. Die Flußbrassen. Von Flußbrassen unterscheidet man in Deutschland vier Arten: die Zope, den Güster, die Zärthe und den Bley. Sie gehören, nächst den Karpfen, zu den besseren Tafelfischen, sind zwar scheu und durch Geräusch leicht zu verscheuchen, sonst aber nicht schwer zu fangen. Sie erreichen eine Länge von 70 Zentimetern und ein Gewicht von 5 bis 6 Kilogrammen. Sie wählen zu ihrem Aufenthalte am liebsten tiefe Stellen der Teiche; in den Flüssen halten sie sich gern in der Nähe von Weidengebüsch auf, besonders, wenn der Boden Lehm- oder Sandgrund hat. Der Haken mit einer künstlichen Fliege wird so tief gelassen, daß er ein paar Zentimeter vom Grunde entfernt ist. Am schnellsten beißen die Brassen an kurz nach Sonnenaufgang und ein oder zwei Stunden vor Sonnenuntergang, ebenso dann, wenn das Wasser durch einen starken Regen getrübt worden ist.

181. Die Forelle. Die Forelle ist einer der am meisten geschätzten Fische unsrer Heimat. Sie findet sich in allen klaren, kühlen und schnellfließenden Gebirgsbächen und steigt in den Alpen bis zu bedeutenden Höhen empor. Je nach der Beschaffenheit des Wassers und den Beleuchtungsverhältnissen ihres Wohnortes ändert ihre Färbung außerordentlich mannigfaltig ab, so daß man nach derselben Gold-, Silber-, Weiß-, Schwarz-, Stein-, Wald- u. a. Forellen unterscheidet. Meistens ist sie durch zierliche Punkte gezeichnet. In kleineren Bächen erreicht sie gewöhnlich eine Länge von 50 Zentimetern und ein Gewicht bis ¾ Kilogramm, man kennt aber Beispiele, daß Forellen 80 Zentimeter lang und 5 bis 10 Kilogramm schwer geworden sind. Die Forelle ist ein höchst gewandter, dabei aber auch scheuer und vorsichtiger Raubfisch, der sich von Insekten, Würmern und Schnecken nährt. Beim Angeln verwendet man mit Vorteil Fliegen und Metallspinner. Der Angler muß sich sehr hüten, daß er von der Forelle nicht gesehen wird; sie flüchtet sich sonst sofort unter überhängende Steine des Ufers und kommt sobald nicht wieder aus ihrem Verstecke zum Vorscheine. Erfahrene, leidenschaftliche Angler bedienen sich beim Forellenfange mit Vorliebe der sogenannten Flugangel, einer zähen, dünnen Gerte von 4–4½ Metern Länge, deren Handhabung aber sehr viel Geschick und Übung erfordert. Sie ködern die Forelle mit ein oder zwei künstlich nachgebildeten Insekten und wissen letztere so auf der Oberfläche des Wassers zu bewegen, daß sie lebendigen, ins Wasser gefallenen Insekten täuschend ähneln.

182. Der Gründling. Der Gründling ist in schnellfließenden Bächen und Flüssen, deren Bett sandig ist, häufig. Im Sommer bevorzugt er die Bäche, im Herbste dagegen zieht er sich in tieferes Wasser mit schlammigem Boden zurück, um dort das Winterquartier abzuhalten. Um ihn zu angeln, wählt man, da er nur klein ist, Haken Nr. 9 bis 10, sucht solche Stellen der Bäche auf, die frei von Gebüsch sind, und rührt zuzeiten den Grund des Wassers mit einem Stocke um, so daß letzteres sich trübt. Hierdurch wird der Fisch herbeigelockt und leicht gefangen. Man ködert ihn mit rohem Fleische und mit Regenwürmern und bedient sich nur des leichten Korkschwimmers. Um den Fisch zu kirren, wirft man ab und zu auch wohl Stückchen Regenwurm ins Wasser. Der Gründling läßt sich leicht fangen, denn er beißt schnell und fest an.

183. Der Hecht. Der Hecht ist der größte unsrer gewöhnlichen Fluß- und Teichfische, zugleich auch der stärkste und gefräßigste Raubfisch. Er wird bis 80 Zentimeter lang, ja man erzählt sogar von solchen, die dreimal so lang geworden sein sollen, und erreicht ein Gewicht von 10 bis 12 Kilogrammen. Es gehört deshalb schon nicht wenig Kraft dazu, ihn aufs Trockene zu bringen. Er beißt am lebhaftesten während eines frischen Windes an. Bei düsterem Wetter hält er sich mehr in der Nähe des Ufers, und wenn letzteres stark mit Weiden und Röhricht bewachsen ist, so hält er sich in den dazwischen befindlichen offenen Stellen. Leine und Haken müssen zu seinem Fange von kräftigerer Sorte gewählt werden, und zum Köder verwendet man, in Ermangelung von lebendigen Tieren, Nachbildungen derselben aus Leder oder Metall. Der Haken braucht nur einige Zentimeter tief unter Wasser zu sein; ist ein Hecht in der Nähe, so beißt er auch bald an; hat er aber gebissen, so muß er auch rasch herangezogen werden, sonst beginnt er eine wilde Jagd und wirbelt die Schnur so um Zweige und Wurzelwerk herum, daß Fisch und Leine verloren gehen.

184. Plötze, Rotfeder, Weißfisch. Plötze, Rotfeder und Weißfisch gehören zu derselben Gattung, haben deshalb sowohl in ihrer Lebensweise und in der Beschaffenheit ihres Fleisches, wie in ihrer Fangart, viel Verwandtes. Das Fleisch der Plötze ist des Schlammgeruches und der vielen Gräten wegen sehr wenig geachtet, dasjenige des Weißfisches ist etwas besser. Plötze und Rotfeder werden bis zu 30 Zentimetern lang, der Weißfisch 16-24 Zentimeter.

Die Plötzen halten sich gern scharenweise zusammen, selbst in Gemeinschaft mit andern Fischen. Sie verbringen den Winter am liebsten am Grunde von Seen und steigen im Frühlinge nach den seichteren Flüssen. Alle drei genannten Fische nähren sich von Würmern, Insekten, Fischrogen, kleinen Fischen und Wasserpflanzen und wühlen gern im Schlamme des Grundes. Alle drei sind dabei sehr scheu und deshalb schwer zu fangen. Nachdem man sie mit süßen Kleien- und Regenwurmkugeln gelockt hat, ködert man Angelhaken von Nr. 10 mit Regenwürmern und läßt die Schnur bis nahe auf den Grund. Verrät der Schwimmer, daß der Fisch angebissen hat, so muß man durch einen raschen Zug den Haken festziehen, wenn die Beute nicht noch verloren gehen soll.

185. Die Flußquappe. Die Flußquappe liebt langsam fließende Gewässer mit Schlammgrund und lauert gern in Uferlöchern oder zwischen Steinen versteckt auf ihre Beute. Sie wird bis 60 Zentimeter lang und 2 bis 4 Kilogramm schwer. Als Speisefisch ist die Quappe sehr beliebt, da sie grätenlos ist und ihr Fleisch als leicht verdaulich gilt. Man wählt zu ihrem Fange Haken Nr. 8 oder 9 und einen Federkielschwimmer, lockt mit Kleienkugeln oder Würmern oder ködert auch durch Würmer. Am besten fängt sich dieser Fisch Anfang Sommers bei warmem Winde.

186. Der Kaulkopf. Der Kaulkopf ist ein verhältnismäßig kleiner Fisch; sein Fleisch wird aber geschätzt, trotzdem es nicht leicht verdaulich ist. Er hält sich gern in klaren Bächen auf, die Kies und Sandboden haben. Dort liegt er meist ruhig am Boden, unter flachen Steinen verborgen. Er geht nur schwierig an die Angel.

187. Der Karpfen. Der Karpfen ist einer der geschätztesten Tafelfische, benimmt sich aber beim Angeln sehr scheu. Der Karpfen meidet schnellfließendes Wasser und hält sich gern in Wasserlöchern des Grundes und in der Nähe von Wehren, unter großen Gebüschen, Weiden u. dgl. auf. Man verwendet Haken Nr. 8 und feste Schnuren zu seinem Fange; man kann mit letzterem schon Ende Februar beginnen, wenn schönes Wetter ist. Der Angler hält sich vom Wasser so weit als möglich entfernt und lockt den Fisch durch Brocken frischgebackener Semmeln, mit Honig durchknetet. Am besten lohnt der Fang früh und abends. Im Frühjahre können Regenwürmer an den Haken gehangen werden, im Sommer künstliche Fliegen. Hast du einen Karpfen in einem Flusse an dem Haken, so ziehe sofort an, sonst entschlüpft er dir noch; in einem Teiche kannst du ihm zunächst etwas Leine nachlassen und einige Augenblicke Zeit gönnen. Wenn man süße Brotkrumen als Lockspeise wählt, so ist es nicht selten, daß der Karpfen dieselben abfrißt und nicht an den Haken geht. Der Haken muß 2 bis 5 Zentimeter vom Grunde entfernt bleiben.

188. Die Schleie. Die Schleie ist einer der gemeinsten Fische in Teichen mit schlammigem Boden. Sie nährt sich von allerlei Gewürm, frißt aber außerdem auch vermoderte Pflanzenstoffe und Schlamm. Die Schleie hat durch solchen Aufenthalt nicht selten auch in ihrem Fleische den schlammigen Beigeschmack; wird sie aber nach dem Fange einige Zeit in frischem, klarem Wasser gehalten, so verbessert sich ihr Geschmack auch bedeutend. Die Schleien beißen leicht und gut an, besonders bei warmem Wetter und bedecktem Himmel; man angelt sie von Mitte Juni an bis zum September. Sie finden sich auch in klaren Gewässern und halten sich gern zwischen Weidengebüsch und Binsen auf. Am leichtesten beißen sie frühmorgens und spätabends, schwieriger am Mittage. Durch Kleienkugeln, denen man Honig und Regenwurmstücke beigemischt hat, werden sie gelockt und mit Regenwürmern geködert. Zum Fange braucht man bei dem geringen Gewichte des Fisches nur eine dünne Leine und einen Federposenschwimmer zu verwenden. Zum Angelhaken wählt man Nr. 9.

189. Schonzeit und Mindestgröße der Fische. Wie für das Jagdwild, so sind auch für die Fische Monate bestimmt, in welchen denselben nicht nachgestellt werden darf, da sie während dieser Zeit laichen. Außer dieser »Schonzeit« bestimmen noch obrigkeitliche Verordnungen, welches die Mindestgröße der zu fangenden Fische ist. Solche, die »Minimalgröße« nicht erreichenden Fische, müssen, wenn sie zufällig lebend mitgefangen wurden, sofort wieder freigelassen werden. Die für das Königreich Sachsen geltenden Bestimmungen über Schonzeit und Größe sind nach den Schriften des »Sächsischen Fischereivereins« in der Tabelle Nr. 190, Seite 135 zusammengestellt.

191. Gesetzliche Bestimmungen für Angler. Wer in Fischwässern das Angeln betreiben will, muß eine Fischkarte vorzeigen können und sich mit den Gesetzen und Verordnungen über Fischerei bekannt machen, die in dem betreffenden Lande Geltung haben. Aus der Fischereigesetzgebung für das Königreich Sachsen sei hervorgehoben, daß das Fischen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, sowie während des Gottesdienstes an Sonn- und Feiertagen verboten ist. Unberechtigtes Fischen wird mit einer Polizeistrafe von 150 Mark, bezw. bis zu 6 Wochen Haft bestraft. Einer Strafe von 60 Mark oder von 2 Wochen Haft setzt sich derjenige aus, der an Fischwässern mit Fischereigeräten betroffen wird, ohne zum Fischen berechtigt zu sein, oder von dem Berechtigten dazu Erlaubnis erhalten zu haben.

Daß der Angler nicht nur darauf zu denken hat, den Fisch aufs Trockene zu bringen, sondern sich gleichzeitig auch hüten muß, nicht selbst ins Reich der Fische zu geraten, dies brauchen wir unsern jungen Freunden wohl kaum anzudeuten, da ja überhaupt nur die Erwachseneren von ihnen sich mit dem Angeln beschäftigen werden.