|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

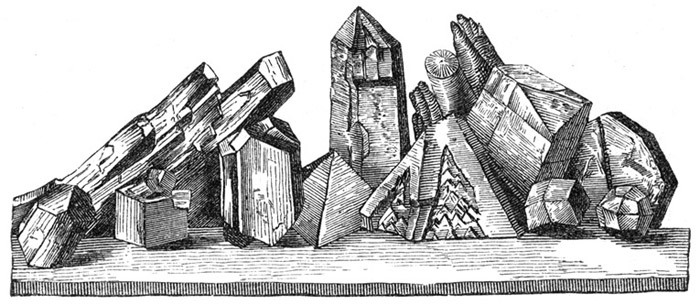

Gruppe von Kristallen.

Steine sind stumme Lehrer: sie machen den

Beobachter stumm, was man von ihnen lernt,

ist nicht mitzuteilen.

Goethe.

1. Das Sammeln der Steine. Beim Anlegen einer Mineralien- oder Steinsammlung bedarfst du keiner künstlichen Werkzeuge, höchstens eines Hammers (womöglich mit stählerner Spitze) und eines Steinmeißels. Willst du wohl ausgerüstet zum Steinsuchen ausziehen, so kannst du einen kleinen Stahlhammer kaufen, der sich an jeden Spazier- oder Reisestock befestigen läßt. Oft sind jedoch auch diese wenigen Werkzeuge überflüssig, da man seine Schätze schon in passender Form vorfindet.

Der Mineraliensammler sucht am liebsten solche Stellen auf, an denen die tiefen Erdschichten bloßgelegt werden: Steinbrüche, Kies-, Sand- und Mergelgruben, Bergdurchstiche bei Straßenbauten, Brunnen, die eben ausgegraben werden, und Bergwerke. Das Ufer der Flüsse und Bäche zeigt oft eine ganze Musterkarte der verschiedensten Gesteine, welche durch die Gewässer thalab geschoben worden sind. Auch an den Steinhaufen der Kunststraßen trifft man mitunter vielerlei Mineralien neben einander, besonders wenn Feldsteine hierzu verwendet und zerschlagen worden waren. Es hängt vom Willen und von den Verhältnissen eines jeden ab, wie groß er die Steinstücke wählen will. Je größer man sie nimmt, desto schwerer hat man zu tragen, und desto mehr braucht man Raum zum Aufbewahren. Man begnügt sich mit Stücken von halber Handgröße, ja mitunter sogar von ein paar Quadratzentimetern. Wenn man die Auswahl hat, wählt man solche Steine, die an allen Seiten einen frischen Bruch zeigen; wenigstens an einer Seite muß ein solcher vorhanden sein. Sind die Steinstücke beschmutzt oder staubig, so bürstet man sie mit reinem Wasser ab; natürlich darf Wasser nur bei solchen angewendet werden, welche nicht zerbröckeln und sich nicht auflösen.

Es ist von Vorteil, wenn man unterwegs die einzelnen Stücke in Löschpapier oder in Ermangelung dessen wenigstens in trockenes Moos einwickelt, damit sich dieselben nicht gegenseitig durch Abreiben beschädigen. Noch mehr ist diese Vorsichtsmaßregel erforderlich, wenn man sich auf der Reise befindet. Man legt dann zu jedem Stück einen Zettel mit der Angabe des Fundortes und sendet den Vorrat, wenn er zu schwer wird, in einem Kästchen nach Hause.

2. Das Bestimmen der Steine. Nun gilt es die gewonnenen Schätze zu bestimmen und ihrer Gattung nach der Sammlung einzuordnen. Dies kann nur mit Hilfe eines Handbuches der Mineralogie geschehen und empfehlen wir zu diesem Zwecke: III. Teil der Schul-Naturgeschichte von Dr. Johannes Leunis, dem teilweise folgende Kennzeichenlehre entnommen ist.

Für den Anfänger ist es nötig, daß er eine Reihe von Gegenständen hat, durch welche er die Härte der zu prüfenden Steine bestimmen kann. Mohs, Professor der Mineralogie in Wien, hat eine Reihenfolge vom weichsten bis zum härtesten Mineral als Maßstab zur Vergleichung aufgestellt, da jedoch Anfängern die erforderlichen »Härtekörper« z. B. Topas, Korund und Diamant nicht zur Verfügung stehen, so genügt eine weniger genaue, doch für Sammlungszwecke vollständig ausreichende Zusammenstellung, wobei zu beachten ist, daß jedes vorhergehende Mineral vom nachfolgenden geritzt wird.

Härte (H) 1 = Talkhärte, läßt sich vom Fingernagel ritzen. (Talk, Gelberde.)

Härte 2 = Fingernagelhärte oder darüber hat jeder Stein, der den Fingernagel ritzt. (Bernstein, Schwefel, Alaun.)

Härte 3 = Kupfermünzhärte hat jeder Stein, der eine Kupfermünze ritzt. (Marmor, Serpentin.)

Härte 4–5 = Härte eines eisernen Hufnagels. (Flußspat, Galmei.)

Härte 5–5 ½ = Fensterglashärte. (Opal, Hornblende.)

Härte 6 = Stahlhärte. (Feldspat, Magneteisen, Pechstein.)

Härte 7 = Feuersteinhärte. (Quarz, Amethyst, Hornstein.)

Härte 6 gibt geringe, Härten 7 und 8 geben stärkere Funken, wenn sie mit einem Stück Stahl, etwa mit dem Rücken der Klinge eines guten Taschenmessers, geschlagen werden. Härten 2–6 werden vom Stahl geritzt, Härten über 6 ritzen Glas.

Zu beachten ist hierbei noch, daß beim Prüfen möglichst reine Bruch- und Spaltungsflächen frischer, unverwitterter Stücke zum Ritzen benutzt werden.

Weitere Kennzeichen einiger Mineralien sind folgende:

a) Das Abfärben weicher, erdiger Mineralien beim Anfühlen oder Schreiben, wie Kreide, Graphit, Rötel, Speckstein.

b) Die Farbe des Striches auf einem unglasierten Porzellanplättchen, sogenannter Porzellan-Biskuitplatte, wie solche auch als Notizplättchen benutzt wird. Die Farbe dieses Striches ist beim Türkis grünlichweiß, beim Lasurstein lichtblau, beim Alaunschiefer schwarz, beim Griffelschiefer grauweiß, bei der Steinkohle schwarz, bei der Braunkohle braun, beim Rauschrot gelb, beim Zinnober scharlachrot, beim Manganit braun, beim Eisenglanz kirschrot, beim Brauneisenstein ockergelb.

c) Das Anhängen an der Zunge, da das Mineral schnell Feuchtigkeit aufsaugt, wie der Meerschaum.

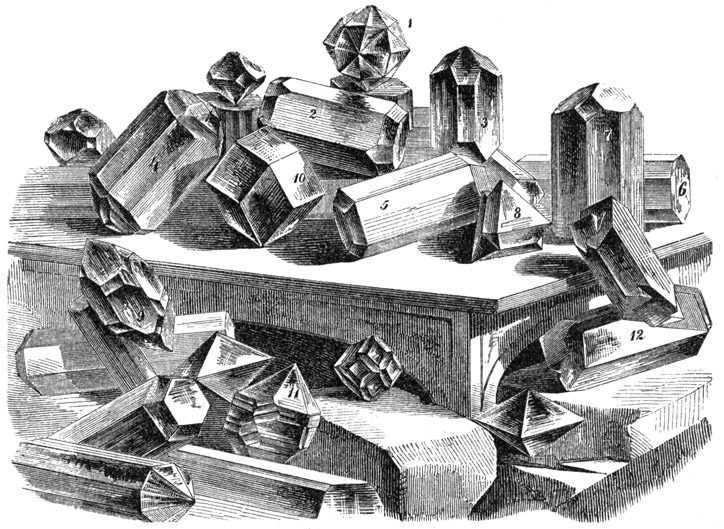

Kristallformen der Edelsteine.

1. Diamant. 2. Korund. 3. Zirkon. 4. Topas. 5. Smaragd. 6. Beryll. 7. Turmalin. 8. Hyazinth. 9. Amethyst. 10. Granat, 11. Bergkristall. 12. Amazonensteine.

d) Der eigentümliche Geruch, der sich beim Anhauchen der Thongesteine, beim Reiben und Zerschlagen von Schwefel, Arsenikkies, Quarz oder Stinkstein, beim Verbrennen von Arsenik oder Bernstein zeigt.

e) Das Aufbrausen beim Betropfen mit Säuren, wie beim Kalkstein.

f) Das Verhalten in der Lötrohrflamme (Vergl. Nr. 539), wobei das zu prüfende Mineral auf gut ausgebrannte Holzkohle gelegt wird. Je nach dem Glühen, Färben der Flamme, Zergehen, Zerknistern, Aufschäumen, Verschlacken oder Verbrennen der Probestückchen ist deren Erkennen möglich.

3. Die Steinsammlung. Ist der Name des Steines bestimmt, so sucht man ihn in eine für die Anordnung der Sammlung geeignete Größe zu bringen und legt ihn dann in ein Pappkästchen. Entweder bringt man auf dem Boden des Kästchens einen Zettel mit dem Namen und der Angabe des Fundortes an, oder man klebt mit Gummi arabikum ein kleines Papierzettelchen mit der Nummer auf den Stein selbst. Ein bei der Sammlung liegendes Heft enthält dann die Erklärungen der Nummern. Krümelige Gesteine und Erdarten, sowie Salze, bringt man in verschließbare Schächtelchen oder Standgläschen.

Da nicht jeder Sammler einen besonderen Mineralienschrank mit vielen niederen Schubfächern anschaffen kann, so setzt man die Steinkästchen in einen Schrank oder in einen größeren Holzkasten, der mit einem aushebbaren Einsatze aus Pappe versehen sein kann, so daß die doppelte Anzahl Mineralien Platz findet.

4. Kristallformen. Der Freund der Mineralien wird sich auch eine Sammlung selbstgefertigter Kristallformen anlegen. Dieselben werden aus Thon, Kreide, Alabaster, Speckstein, Seife oder Kork geschnitzt, oder nach aufgezeichneten Netzen aus starkem Zeichenpapier ausgeschnitten und sorgsam zusammengeklebt, je nachdem das Material zu Gebote steht und das eigne Handgeschick ausreicht.

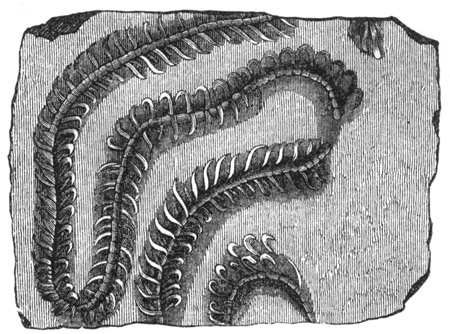

5. Versteinerungen. Höchst lehrreich, aber schwer zu beschaffen, ist eine Sammlung von sogenannten Versteinerungen vorweltlicher Pflanzen und Tiere, doch wird es dem eifrigen Sammler nicht schwer fallen, in Kalk- und Sandsteinbrüchen oder in Braun- und Steinkohlengruben wenigstens einige der 60 000 Tier- und 20 000 Pflanzenarten der Vorwelt zu finden und als Schaustücke seiner Sammlung einzuverleiben.

Versteinerung eines vorweltlichen Gliederwurmes

(

Nereïtes cambriensis).

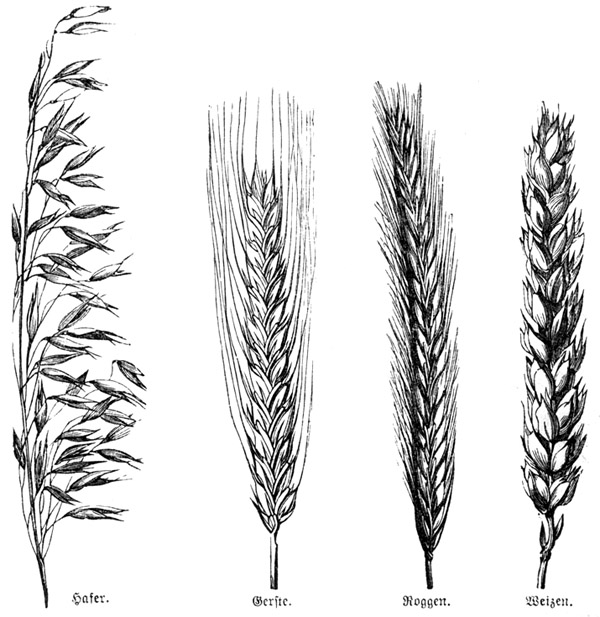

Hafer. Gerste. Roggen. Weizen.