|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Männer tragen ihre Haare über der Stirne in zwei gleiche Teile geteilt, welche auf beiden Seiten oftmals weit unter das Kinn herabhängen. Viele betrachten es als Schönheit, dieselben in Knoten zu binden. Den Bart über der Oberlippe lassen sie fast alle wachsen, das Kinn aber gewöhnlich bis ohngefähr ins fünfzigste Jahr scheren, welchen Dienst sie sich einander wechselsweise mit ihren von den Zigeunern verfertigten Brotmessern tun; wenn sie aber ins Alter kommen, so lassen sie die Bärte wachsen, welche oftmals bis auf ihren Gürtel herabhängen. Da ihre Popen keine Geburtsregister führen, so wissen sie niemals, wie alt sie sind, und wenn man daher einen alten Walachen fragt, wie alt er sei, so wird er etwa antworten: weil der Türke Temiswar innehatte, so war ich schon ein Knabe, der das Vieh hütete, oder: als der Kanal gegraben wurde, war ich eben alt genug, um heiraten zu können, und daraus kann sich dann der Fragende die Höhe seines Alters nach Belieben erklären. Unter dem weiblichen Geschlechte findet man oft Wohlgebildete, und nur sehr selten sieht man eine Pockennarbige unter ihnen, noch weniger solche, die durch diese Krankheit Schaden an den Augen oder an andern Gliedern gelitten hätten, welches sie wohl ihrer ungekünstelten Erziehung zu verdanken haben mögen.

Die Kleidung der Walachen besteht in einem sehr kurzen Hemde, welches sie nicht in die Beinkleider verbergen, sondern über dieselben herabhängen lassen, und in langen Beinkleidern, welche im Sommer von hanfenem, im Winter aber von weißem wollenen groben Tuche sind. Noch haben sie in der letztern Jahreszeit eine Art Mantel, die sie Kepperneck nennen und die aus einem länglicht viereckichtem groben weißen Tuche verfertigt und die Kragen anstatt der Tressen mit Abschnitzeln von rotem, blauem, gelbem oder andern farbigem Tuche besetzt sind; im Regenwetter aber bedienen sie sich eines andern, der ihnen nichts kostet als die Mühe, ihn zu verfertigen: nämlich es sind lange Binsen, deren äußerste Spitzen sie an einem Bindfaden befestigen und so ganz frei herunterhängend sie besser vor dem Regen schützet als einer, den sie für Geld kaufen müssen. Ihre Füße beschuhen sie auch sehr einfach, erst wickeln sie solche in eine Art dicker wollener Zeuge, nehmen dann ein länglicht viereckichtes Stück an der Sonne gegerbten Leders, welches, auf allen vier Ecken umgebogen, auf den Seiten mit einem Messer durchstochen ist und durch diese Öffnungen Riemen gezogen sind, mit welchen sie solche um die Füße befestigen. Diese Art Schuhe nennen sie Oppinschen, und gleichen gänzlich denen, die man an den römischen Antiken siehet. Ein breiter Riemen, dessen Schönheit durch die größere oder kleinere Anzahl von messingenen Knöpfen bestimmt wird, welche ringsherum befestigt sind, hält ihr kurzes Hemde zusammen und dient ihnen zugleich dazu, ihre Messer und Gabeln daran zu stecken; vorne herunter hängt ihr Geldbeutel, Feuerstahl, Tabak und Zunder, welches die jungen Stutzer noch mit eisernen Kettchen und verschiedenen Schnuren Glasperlen vermehren. Den Kopf stecken sie in eine Pelzmütze, welche sie Clubutz nennen, da denn die Vornehmern welche von schwarzen Lammfellen haben; die Armem sind zufrieden, wenn sie solche nur mit einem Streif von schwarzen Lammfellen besetzen können.

Die Kleidung der Frauenspersonen ist beinahe noch einfacher. Über ihr Hemde, das bis auf die Füße reicht, binden sie zwei Stückchen dunkelfarbig wollenes Zeug, welches mit einer Einfassung, mit langen, bis auf die Füße herabhängenden wollenen Faden von allerhand Farben besetzt ist. Diese beiden Läppchen binden sie mit einem wollenen Bande um den Leib; einige, die reicher sind, tragen vorne ein seidenes Läppchen, ja man hat einige wenige, die beide Schürzchen, vorne und hinten, von Seide haben. Außerdem tragen sie bei kaltem Wetter ein kurzes Korsett ohne Ärmel, welches ihnen wohl den Rücken, nicht aber die Brust warm hält, denn es ist durchaus ganz offen; auch gibt es einige, die im Winter einen langen Pelz von Lamms- oder Schaffellen tragen. Die Walachinnen sind zu Hause meistens barfuß, nur wenn sie in die Stadt oder in die Kirche gehen, haben sie kurze Stiefeln entweder von gelbem oder rotem Saffian, welche sie aber bei dem geringsten schmutzigen Wege ausziehen und sich, um ihre Hemden nicht zu besudeln, so hoch aufschürzen, daß sie oft weit mehr als die Waden sehen lassen. Da sie nicht die geringste Tasche haben, um etwas zu verbergen, so vertritt ihnen ihr Busen diese Stelle, worein sie alles tun, was sie nur immer kaufen; auch oft, wenn sie im Frühjahre einige junge Tauben oder Hühner zu Markte tragen, genießen diese das Glück, so lange in ihrem Busen zu sitzen, bis sie von jemandem erhandelt werden, der sie dann selbst herausnehmen kann, ohne daß sie etwas mehr dabei denken sollten, als daß man die Hühnerchen oder Täubchen herausnimmt. Solange sie ledig sind, gehen sie mit bloßen Köpfen oder geflochtenen Haaren, die Verheirateten aber bedecken sich an manchen Orten mit einer Art von gestreiftem Zeuge, auch zuweilen mit feiner Leinewand, welche sie so in Falten legen, daß es eine Art von Haube macht. Erwachsene Mädchen sowohl als verheiratete Frauen suchen ihre Reize durch den Putz zu erheben, welches die Mädchen durch ihre Haarflechten, in welche sie einige Schnuren grüner, roter, gelber und anderer farbichten Glasperlen mit einflechten, zu bewürken glauben; die andern behängen ihre Kopftücher mit geringen Münzen, doch müssen es Silbermünzen sein, welches gewöhnlich Groschen oder türkische Aspers sind; doch gibt es auch hin und wieder einige, welche Kränze von Siebenzehnern oder Kopfstücken haben. Auch der Busen wird mit Geld, Korallen oder Glasperlen geschmückt, und die Zigeuner verdienen sich manchen Kreuzer für Ohrengehänge. Einige unter ihnen tragen auch auf ihren Jahrmärkten, Kirchmessen etc. Hemden, die mit buntem wollenem Garne, Seide und falschem Golde ausgenäht sind; ja ihre Eitelkeit geht so weit, daß die Mädchen, um auf ihren Bällen zu brillieren, oft die Geld- und Glasperlenschnuren gegen eine kleine Erkenntlichkeit von solchen borgen, die durch irgendeinen Umstand verhindert werden, an dem Tanze teilnehmen zu können. Dieses dient also zu einem deutlichen Beweise, daß sie auch Evens Kinder sind.

In Ansehung der Religion bekennen sich die Walachen zum Christentume und hängen der griechischen Liturgie an; zwar findet man auch viele Katholiken sowie auch eine nicht unbeträchtliche Anzahl unierten Griechen unter ihnen; doch wollen sich die Proselyten, trotz aller Mühe, die sich die Missionaire geben, nicht recht mehren und kommen mit den andern Nichtunierten gar nicht in Vergleichung.

Die Walachen verheiraten sich gewöhnlich sehr jung, so daß manches Mädchen, noch ehe sie das dreizehnte Jahr vorüber hat, schon zur Ehe begehrt wird. Die Vertrauten des Jünglings, in Ansehung seiner Liebe, sind immer seine Eltern, welche, soferne sie ihm nicht schon eine Braut auserlesen haben, sogleich mit den Eltern des Mädchens in Unterhandlung treten. Hier wird nun um das Mädchen wie um ein anderes Grundstück gehandelt, und da es die Eltern des Bräutigams für bares Geld erstehen müssen, so kommen bei der Forderung die mindern oder mehrern Reize der Braut allemal mit in Anschlag, doch beträgt das Kaufpretium für rechte artige Mädchen gemeiniglich nicht mehr als dreißig bis vierzig Gulden, für die minder schönen ist es verhältnismäßig. Nach geschlossenem Kontrakte setzen sie eine Zeit zum Beilager fest, welche gewöhnlich nicht über zwei bis drei Wochen beträgt; sind diese verstrichen und die Braut hat wichtige Gründe, das Beilager zu verschieben, so wird ihr vom Bräutigam noch eine Zeit von vierzehn Tagen eingeräumt; allein nach Verfließung dieser zweiten Frist ist gewöhnlich die Diskretion des Bräutigams erschöpft, und die Zeremonie muß vollzogen werden.

Trifft sich's, daß die Eltern die Braut versagen, weil ihnen der Bräutigam nicht gefällt oder um einen bessern Käufer abzuwarten, so geschieht es nicht selten, daß die Braut entführt wird, wo sie sich nicht weit zu entfernen brauchen, sondern wenn sie nur einige hundert Schritte mit dem Bräutigam gegangen ist, so lassen sie es den Brauteltern zu wissen tun, und man weiß keinen Fall anzuführen, wo das Mädchen nach einer Entführung einem andern zuteil geworden wäre; denn gewöhnlich wird es durch den Popen vermittelt, welcher durch ein Geschenk dazu erkauft wird. Sind die Brauteltern unerbittlich, so bleibt den jungen Leuten nichts übrig, als sich in einem andern Dorfe niederzulassen. Findet aber die Liebe kein Hindernis, so erscheint der Bräutigam am bestimmten Trauungstage, von seinen Eltern, Geschwistern und Freunden begleitet, vor dem Hause der Verlobten, tritt jedoch nicht über die Schwelle, sondern die Braut kömmt mit verschleiertem Gesichte heraus, beurlaubt sich von ihren Eltern und Freunden unter vielen Tränen, welche sie zärtlich küsset, desgleichen auch die Anwesenden, und jeder, der ihr auf dem Wege bis zur Beselika (Kirche) begegnet, erhält einen Brautkuß. Dort knien sie vor dem Altare, den sie Anion Byma nennen, nieder und halten während der ganzen Zeremonie brennende Kerzen in den Händen. Die ganze Zeremonie selbst besteht in verschiedenen Gebets-, Einsegnungs- und Vermahnungsformeln, wovon diese: »Bula fia mic o mare, aggia com j est' aggia trebe si cigna«, die sonderbarste ist, die ich weder übersetzen noch viel weniger erklären mag. Nachdem die Braut den Ring erhalten und der Pope den Verlobten Kränze von wohlriechenden Kräutern und Blumen auf das Haupt gesetzt hat, so werfen die Reichern einige Kreuzer oder Silbergroschen, die Armem aber Nüsse, gedörrtes Obst und andere Kleinigkeiten unter die Leute aus. Nach Endigung der Trauung wird die Braut in das Haus des Gemahls begleitet, wo sie jedoch an der zubereiteten Tafel keinen Platz nimmt, sondern in Gesellschaft ihrer Freundinnen und Bekannten bleibt. Beim Weggehen wünscht jeder der Anwesenden der Braut Glück, Gesundheit und recht viele Kinder, welches sie allemal mit einem Kusse erwidert; worauf sie mit etwas Gelde beschenkt wird, das aber selten über ein Siebzehnkreuzerstück beträgt. Sobald sich der Mann alleine mit ihr befindet, so hält er ihr, ehe er sich seiner ehelichen Rechte bedient, eine kurze Vermahnung, in Betreff ihrer Abhängigkeit von ihm, der Sorgfalt des Hauswesens und der Kinderzucht, so er von ihr erwartet.

Auf dem zweiten Gastmahle, welches den folgenden Tag gegeben wird, sitzt die junge Frau mit zu Tische; während der Tafel kömmt die Mitgift der Braut an, welche im Banate gewöhnlich in Kühen und Schweinen besteht, doch bekommen sie auch gemeiniglich einen kupfernen Kessel, welches ihr einziges Stück Hausrat von Wert ist und das allemal der Knes (Schulze) mitnimmt, wenn sie die herrschaftlichen Gefälle nicht bezahlen können oder nicht bezahlen wollen, so daß derselbe oft seine ganze Stube voll Kessel hat, die aber von den in Rest Stehenden bald wieder eingelöst werden, da sie dieselben nicht einen Tag entbehren können. Bei der gewöhnlichen Mahlzeit der Walachen sitzen ihre Frauen nicht mit zu Tische, sondern speisen fast immer, ohne daß sie die Arbeit, mit der sie beschäftigt sind, dabei aus den Händen legen. Ihre gewöhnliche Speise besteht in Bohnen, die sie fast immer in dem Topfe, worinnen sie gekocht sind, auftischen, ohne sich die Mühe zu geben, solche erst in eine Schüssel zu tun; sie setzen sich um denselben herum, und ihre Simplizität geht so weit, daß eine Familie von sechs bis acht Personen nur einen Löffel braucht. Der Hausvater oder, in Ermangelung desselben, der älteste von den Gebrüdern hat das Recht, den ersten Löffel voll zu nehmen, den er nachgehends wieder in den Topf steckt, wo ihn dann der Folgende nimmt, und so geht es fort, bis die Reihe wieder an den ersten kommt. Wenn sie keine Fasten haben, so essen sie gerne Schweinefleisch, welches sie allem andern vorziehen, doch verzehren sie auch eine Menge Lämmer, die im Banate so wohlfeil sind, daß man eins, welches schon zwei bis drei Zoll lange Hörner hat, um zwölf bis sechzehn Kreuzer kauft.

Es ist den walachischen Popen wohl erlaubt, zu heiraten, aber nicht mehr als einmal; wenn sie zur zweiten Ehe schreiten wollen, so müssen sie Verzicht auf ihre Popenstelle tun und sich ihrer Hände Arbeit nähren, welches wir an unserm Priester zu Katai gesehen haben, der, sobald seine Gemahlin starb, nicht säumte, sein Popenkleid abzulegen und sein Feld zu bauen, um eine andere Frau heiraten zu dürfen.

Die Walachinnen gebären sehr leicht. Zwei oder drei Tage nach der Geburt können sie ihren Geschäften wieder vorstehen. Ihre Kinder werden gar nicht verzärtelt, denn gleich nach der Geburt werden sie zur Winterszeit in warmem, zur Sommerszeit aber in kaltem Wasser gebadet, welches sie täglich zwei- bis dreimal wiederholen. Von Windeln wissen sie nichts, eine Schachtel von Baumrinden, mit ein wenig Heu angefüllt, ist die Wiege für ihre kleinen Kinder; an dem Rande dieser Wiege bohren sie Löcher, durch welche sie eine Schnure ziehen, die über dem Kinde zusammenläuft und an einem Nagel an der Decke befestigt ist. Will das Kind aufwachen, so geben sie dieser Schachtel einen Stoß, wovon dieselbe lange Zeit in Bewegung bleibt und sie also nicht verhindert werden, ihre Arbeit fortzusetzen. Mehrmalen sieht man, daß eine Walachin, die Wiege mit dem Kinde auf dem Rücken, ihr Feldgeräte auf dem Kopfe, und den Rocken in das Band, das ihr Hemde und die Schürzchen zusammenhält, gesteckt hat und so den ganzen Weg bis ins Feld oder in den Weinberg spinnt. Zuweilen bedienen sie sich auch der Mulden, um ihre Kinder darein zu legen, welches zugleich ihr Back- oder Waschtrog ist.

Ihre Kinder kriechen nackend auf dem Boden herum, bis sie von sich selbst laufen lernen, welches gar oft vor dem ersten Jahre geschiehet. Selten sieht man ein krankes Kind unter ihnen, und wenn allenfalls einem etwas fehlt, so kurieren sie es auf die einfachste Art. Aber zu bedauren sind die kleinen Kinder, wenn sie in der Fasten erkranken; denn sobald sie entwöhnt sind, darf ihnen die Mutter keine Milchspeisen geben, sondern auch die unschuldigen Kleinen müssen sich der Fasten unterwerfen. Die Kleidung der Kinder ist äußerst schmutzig, denn oftmals ziehen ihnen die Eltern ihr Hemde gar nicht aus, um es zu wechseln, sondern lassen ihnen solches so lange tragen, bis es ihnen vom Leibe fällt. Nicht leicht wird eine Walachin warten, bis ihre Kinder von den natürlichen Pocken angegriffen werden, sondern sobald sie nur erfährt, daß es gutartige Pocken gibt, welche sie bubat al mare nennen, so werden den Kindern dieselben eingeimpfet, welches sie auf die einfachste Art verrichten. Sobald sie wissen, daß es keine bubat al mica, nämlich bösartige Pocken, sind, so kaufen sie um einen Kreuzer oder Poltracken Pockenmaterie, ritzen den Arm des Kindes ein wenig auf, lassen die Pockenmaterie hineinrinnen, binden es mit einem schmutzigen Lappen zu, und das ist alles, was sie dabei tun. Nicht im mindesten werden deswegen die Nahrungsmittel verändert; sich selbst überlassen, laufen die Kinder auf den Gassen herum, ohne daß sich die Eltern weder um die Blattern, noch auch um das Fieber bekümmern. Sobald die Knaben nur ein wenig erwachsen sind, so werden sie zum Viehhüten angehalten, allein hier legen sie auch den Grund zu allen den Lastern, welche dem Hirtenleben eigen zu sein pflegen; sie fangen schon klein an zu stehlen und bringen es sehr bald zur Vollkommenheit; denn zuweilen sind die Knaben von sieben bis zehn Jahren geschickt genug, einen Bienenstock oder ein Lamm zu entwenden, bis sie es wagen, etwas Größeres zu unternehmen. Nicht selten geschieht es, daß einer, der zur Vollkommenheit im Stehlen gelangt ist, sich zu einer Räuberbande schlägt, welche mit ihrem Anführer, den sie Harambassa nennen, oft in ganzen Scharen herumstreifen und sich vorzüglich die Gebürge von Mehadia und Karansebes zu ihrem Aufenthalte wählen. Bei meinem Aufenthalte zu Mehadia trug sich's zu, daß ein solcher Trupp Räuber, durch einen Zigeuner geleitet, noch bei hellem Tage in die Stadt fiel. Sie kamen vom jenseitigen Gebürge über die Brücke des Flusses Bellarega, plünderten einen nahe an der Brücke wohnenden Raitzen namens Koska rein aus und schnitten ihm den Kopf ab, den sie in die Bellarega warfen. Seine Frau, die in Mehadia unter dem Namen der schönen Raitzin bekannt und die Tochter des Mehadier Protopopen war, machte Lärm, worauf der Harambassa einem seiner Leute befahl, ihr die Kehle abzuschneiden. Sei es nun, daß der Räuber, so diesen unmenschlichen Befehl erhielt, etwa ein Bekannter dieser Frau war oder aber, durch ihre Schönheit bewogen, Mitleid mit ihr hatte, genug, er nahm anstatt der Schneide den Rücken des Messers, tat, als ob er ihr die Kehle abschnitte, gab ihr zu verstehen, sich nicht zu regen, und steckte sie in ein leeres Faß. Es wurde hierauf Lärm im Orte, und die beim Obristlieutenant von Hübel stehende Schildwache feuerte ihr Gewehr ab, welches die beim Amte und bei der Kaserne auch taten. Da man nun im Anfange nicht wußte, ob es Feuers- oder Wassersnot oder ob es Räuber waren, so wurde der Feldwebel vom Regimente Caroli nebst einem Korporal, zwei Gefreiten und zehn Gemeinen zu patrouillieren ausgeschickt. Kaum entdeckten die Räuber Weißröcke, so gaben sie Feuer, erschossen den Korporal nebst zwei Gemeinen, und der deutsche Schornsteinfeger, der sich eben zu Mehadia befand, um die Schlote der kaiserlichen Gebäude zu fegen, und auch hinzugelaufen war, weil er glaubte, es wäre Feuer ausgekommen, wurde auch von ihnen getötet. Ehe noch die Compagnie von Caroli, denn mehrere lagen nicht da in Garnison, ausrückte, so waren sie wieder über die Brücke hinüber; man setzte ihnen bis in die Holzungen nach, ohne daß man nur einen von ihnen hätte erwischen können, bloß der Zigeuner, der ihnen zum Wegweiser gedient hatte, wurde aufgefangen und nach Weiskirchen zum Stabe geschickt, wo er, zur Belohnung für die den Räubern erwiesene Gefälligkeit, achtzig Stockschläge ad posteriora erhielt. Das gefährlichste Mordgewehr der Räuber ist der an einem starken Stiel befestigte Ciacan, welches auf der einen Seite einen ordentlichen Hammer, die Rückseite aber ein gekrümmter Haken ist. Die Walachen tragen solche Ciacans zum Staat, deren Stiele mit Blei oder Messing umwunden sind. In den Gegenden des platten Landes hört man nicht soviel von Morden, desto mehr aber werden daselbst Viehdiebstähle begangen, und die Gefängnisse von Temiswar waren immer voll von diesem Diebsgesindel.

In dem einzigen Sauwinkel, ohnweit dem Peterwardein-Tore, waren nur allein 103 Gefangene; jetzo aber sind die Arrestanten so verteilt worden, daß jedes der drei Komitate, in welche das Banat eingeteilt ist, seine ihm zufallenden Subjekte dieser Art selbst bewachen muß, und man hört jetzt in Temiswar nicht mehr so viele Ketten klirren als vor diesem.

Die Walachen leiden die ihnen zuerkannte Todesstrafe mit außerordentlicher Gleichgültigkeit; denn kurz darauf, als das Banat dem Königreiche Ungarn einverleibt worden war, habe ich ihrer dreizehn auf einmal köpfen sehen, ohne daß die, welche unter dem Rabensteine gleiche Todesstrafe erwarteten, die mindeste Reue oder Furcht hätten blicken lassen; ja, drei von ihnen unterhielten sich von ihren begangenen Diebstählen, und ich hörte, daß der eine ganz kaltblütig sagte: »Tatul mea j este morit agia«, mein Vater starb des nämlichen Todes. Die Beichte vor ihrem Tode halten sie deswegen vor überflüssig, weil sie, wie sie sagen, doch der Todesstrafe unterliegen müßten.

Walachische Trachten

Da die Popen der Walachen selbst sehr unwissend sind, so kann man leicht denken, daß es das Volk noch weit mehr sein muß. Es ist wahr, man nimmt jetzt bei Abgang des Popen nicht mehr den Glöckner zum Priester, wie es ehedem oft der Fall war, sondern wer Anspruch auf Priesterwürde machen will, muß zu Neusatz studiert haben; doch habe ich zu Scuglie einen Popen gekannt, der schon sechs Jahre dieses Amt bekleidete und sich doch erst von einem ungarischen Notarium im Lesen unterrichten ließ. Die gemeinen Walachen und Raitzen glauben ihre Schuldigkeit getan zu haben, wenn sie das Kreuz machen und ihr »Gospodi po milie«, welches soviel heißt als »Gott stehe mir bei!«, hersagen können; doch gibt es einige wenige, die einmal des Jahrs beichten, das geschieht aber gewöhnlich nur alsdenn, wenn sie nicht viel gesündigt haben; denn weil sie die Popen nach Verhältnis der größern oder kleinern Anzahl von Sünden bezahlen müssen, so beichten sie lieber gar nicht, wenn sie davon eine große Menge begangen haben.

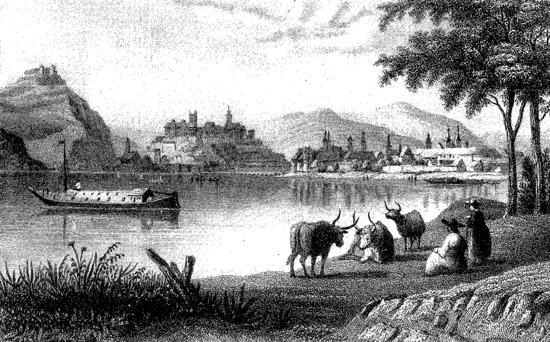

Budapest

Die Fasten der Walachen sind außerordentlich strenge. Nicht genug, daß sie sich des Fleisches enthalten müssen, sie dürfen auch weder Butter, Käse noch Eier essen, ja, die Walachen in dem Gebiete von Mehadia und Karansebes dürfen sich nicht einmal des Öls bedienen, weil es in Säcken von Schaffellen zum Markte gebracht wird. Ein Topf voll im Wasser gekochter Fasolen, eine Art Bohnen, in welchen sie einige Papricken spanischen Pfeffers tun, ist ihre gewöhnliche Fastenspeise. Sogar ihren Topf, worinne sie Fleisch gekocht haben, stecken sie so lange an die Zaunpfähle, bis die Fasten vorbei ist, da sie denn solche von neuem gebrauchen und die Fastentöpfe ihre Stelle einnehmen. Wenn ein Walache in der Fastenzeit einen Semliska (Brot von Weizenmehl) kaufen will, so muß der Bäcker ihm erst heilig versichern, daß keine Milch oder Unt (Butter) darinne sei, wodurch sie sogleich unrein würden, wenn sie solche speisen. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, wie strenge sie ihre Fasten beobachten; denn da ich einmal von Katai nach Temiswar fuhr, um bei den Herrn von Haygel und Kircheser Geld für den Reisbau zu holen, so schickte ich, ehe ich die Stadt verließ, einen bei mir habenden Walachen zum Bäcker, um mir etwas Buttergebackenes zu holen. Vor dem Tore verweilte ich ein wenig in dem Gasthofe des Herrn von Kugler, wo ich dem Walachen eine Bouteille Wein reichen ließ, und als er mir sagte: »Domno non am pitto!« (Mein Herr, es fehlt mir am Brot!), so gab ich ihm, ohne an ihre große Fasten zu denken, etwas von der Butterware. Er ließ es sich recht wohl schmecken, bis ein Walache, der das Gebackene kannte, ihm zurief: »Kupil al draco! non stia tu ch' am bust mare?« (Kind des Teufels! weißt du nicht, daß wir die große Fasten haben?) Nun machte mir dieser Mensch die bittersten Vorwürfe, daß ich ihn habe unrein machen wollen, und fing an sich dermaßen zu gebärden, daß ich glaubte, er würde unsinnig werden, und beruhigte er sich nicht eher, bis er die Speise wieder von sich gegeben hatte. – Ein andermal ritt ich von Mehadia bis Lapusnitzel; auf meinem Rückwege konnte ich bei Bedueck nicht über das Wasser kommen, welches durch einen Gewitterregen stark angelaufen war. Ich ging also zum Knesen, um mir von ihm ein Nachtlager auszubitten, der auch sehr erbötig war, mich nicht nur allein zu beherbergen, sondern auch Sorge für mein Pferd zu tragen. Gegen Abend merkte ich, daß mir außer der Versorgung meines Pferdes und des Nachtlagers noch ein wesentliches Bedürfnis mangele, nämlich eine Abendmahlzeit. Ich begehrte also, gegen bare Bezahlung, etwas zu essen; allein es war Fasten, und ob ich gleich alle meine Beredsamkeit verschwendete, um ihm begreiflich zu machen, daß ich an keine Fasten gebunden sei, so half es doch nichts, sondern alles, was ich zum Abendessen erhielt, war ein wenig Kisselitza, eine Art Brei oder Klöße von Kukuruzmehl, und drei auf den Kohlen gebratene Krebse. Wein und Raki bot mir der Knese eine Menge an; da aber noch niemals ein Tropfen Brandewein über meine Zunge gekommen ist und er den Wein in einem ledernen Sacke stehen hatte, so ließ ich mir einige Wassermelonen geben, woran man den Durst auch recht wohl löschen kann.

Alle Fasttage der Walachen und Raitzen zusammengenommen betragen viel mehr als sechs Monate, denn außer der bust mar, welche acht Wochen dauert, haben sie noch die Fasten des heiligen Nikolaus, des Apostels Petri und die der Mutter Gottes, wovon die eine vier Wochen, die beiden andern aber vierzehn Tage betragen; und außerdem fasten sie das ganze Jahr hindurch alle Mittwochen und Freitage; auch die Kranken und Kinder sind nicht davon ausgenommen, denn, wie schon gesagt, wenn das Kind entwöhnt ist, so darf ihm die Mutter nichts von Butter, Eier oder Milch zu essen geben, und eine Rindfleischsuppe, die ich drei Tage vor Ostern einem kranken Walachen reichen ließ, wurde nicht angenommen, ohnerachtet er so krank war, daß er noch vor den Feiertagen starb.

Von den Vorurteilen des ungarischen Pöbels, in Ansehung der Vampiren, sind die Walachen auch nicht frei, sondern fürchten sich außerordentlich vor ihnen. Auch glauben die Walachen, daß ihnen ein Unglück zustoße, wenn eine Frauensperson quer vor ihnen vorbeiginge. Deswegen geschieht es auch niemals, daß eine Walachin vor einer Mannsperson, wenn es auch nur ein Pursche von zwölf bis vierzehn Jahren sein sollte, vorübergeht, sondern sie verweilen so lange, bis sie hinter der Mannsperson weggehen können; man bemerkt aber wohl, daß diese Gewohnheit für das schöne Geschlecht kränkend ist, denn sehr viele, wenn sie eine Mannsperson kommen sehen, machen sich ein kleines Geschäfte und ziehen entweder ihre Schismen (Stiefelchen) aus oder an oder verbessern etwas an ihren Schürzchen oder nehmen sonst etwas vor, um sich so lange zu verweilen, bis die Mannsperson vorbei ist und sie ihren Weg fortsetzen können.

Der Walache hat beinahe seinesgleichen nicht in Grausamkeit, Hartnäckigkeit und Zorn, wovon folgendes ein Beispiel abgeben kann. Da ich einst nebst dem Regiments-Büchsenmacher von Mehadia nach Temiswar auf der Diligence fuhr, so begegnete uns folgender Zufall: Als wir nach Cornia, die erste Poststation, kamen, unterhielten wir uns mit dem dasigen Postmeister, während daß er uns ein Frühstück zubereiten ließ. Unter andern erzählte er uns, daß er einen sehr bösen Postknecht habe, den er doch aus der Ursache nicht entlassen könne, weil er bei ihm in Rest stünde, so daß er den Weg habe einschlagen müssen, sich von den Reisenden auch das Trinkgeld, welches gewöhnlich in einem Siebzehn- oder Zwanzigkreuzerstücke besteht, bezahlen zu lassen. Da wir keine Ursache hatten, an der Wahrheit zu zweifeln, so gaben wir ihm das Trinkgeld. Als wir nun fortfahren wollten, fragte uns der Postillion, ob wir dem Postmeister etwa das Trinkgeld bezahlt hätten, und sagte, wie wir es bejaheten: »Nun gut, so mag es mein Herr auch verdienen.« Der Postmeister, der dieses hörte, ergriff sein spanisches Rohr und gab ihm eine derbe Tracht Schläge, worauf er zwar versprach, uns zu fahren, zugleich aber eine uns unangenehme Bedingung, nämlich uns im Schlüssel So wird die ganze Poststation von Cornia bis Teregowa genannt; es ist dieses einer von den beträchtlichsten Pässen des Banats; auf einer Seite liegt ein tiefes Tal, in welchem ein wilder Strom sein Bette hat, auf der andern sind hohe Gebürge, welche nur einen Weg von wenig Schuhen übriglassen; kein Geschirr kann dem andern ausweichen, und trifft sich's, daß sich mehrere einander begegnen, so ist es als Gesetz anzusehen, daß der, welcher die leichteste Ladung hat, den Karrn zerlegen muß, um ihn den Berg hinauf- oder hinunterzutragen, bis der andere vorüber ist. ins Wasser zu werfen, hinzusetzte. Mit dieser Erklärung war uns, wie leicht zu erachten, nicht gedient, und wir gaben also dem Herrn Postmeister zu verstehen, er möchte die Güte haben, uns einen andern Postillion zu geben. Er ließ also bald den Widerspenstigen durch seine Wache Dieser, so wie jeder andere Postmeister in den Gebürgsorten, hat zu seiner Sicherheit sechs Mann Wache vom illyrischen Grenzregimente bei sich. arretieren und schickte ins Dorf, um einen andern Walachen zu holen, der uns fahren sollte. Als dieser erschien, drohte ihm der Arrestant, ihn, wenn er uns fahren würde, nach seiner Befreiung aus dem Arreste ohnfehlbar zu erdrosseln. Dieser Mensch wollte, uns zu Gefallen, weder so bald noch auf diese Art sein Leben beschließen und ging also wieder nach Hause. Wir mußten noch ganzer zwei Stunden warten, bis er einen fand, der jene Drohungen nicht achtete, weil er vielleicht auch unter der Fahne eines Harambassa gedient hatte, wie der erstere, der acht Jahre ein Räuber gewesen war. Wir waren kaum einige hundert Schritte gefahren, so sahen wir den Arrestanten, der der Wache entsprungen war, wie ein wildes Tier uns nachsetzen. Da nun Cornia, wie alle Gebürgsorte, mit einem Zaune umgeben ist, dessen Gattertor von jedem Durchpassierenden auf- und wieder zugemacht werden muß, so sprang ich vom Postwagen, um solches aufzumachen, damit wir beim Durchfahren nicht aufgehalten würden; aber es ging nicht so geschwinde, als ich glaubte, und der Walache holte uns ein, ehe wir noch durch das Tor durchkamen. Er riß sogleich den Postknecht vom Bocke herunter und wollte den darauf sitzenden Büchsenmacher mit einem Ciacan auf den Kopf schlagen. Bei dem Geschrei meines Reisekompagnons wendete ich mich um, zog den Degen und ging auf den Walachen los; er ließ also den Büchsenmacher, wendete sich gegen mich und sagte, ob ich nicht wisse, daß es verboten sei, den Degen zu ziehen, besonders, da er mir als einer Militärperson keinen Schaden zu tun willens sei. Über diesem Wortwechsel kam die Wache dazu, der er entsprungen war, welche ihn aufs neue arretierte und ihm Fußeisen anlegte. Der Postmeister bat uns, mit umzukehren, um eine species facti aufzusetzen, mit welcher er den Walachen zum Stab nach Weiskirchen schickte, wo er achtzig Stockstreiche ad posteriora erhielt. Als wir wieder fortfuhren und vor seinem Gefängnisse vorbei mußten, so schäumte dieser Mensch vor Wut und sprang mit seinen Ketten dermaßen in die Höhe, daß wir glaubten, er würde sie zerbrechen und uns das zweite Mal verfolgen. Der Walache, den wir zum Postillion bekommen hatten, wußte nicht gut mit dem Fahren umzugehen, wir mußten daher, weil der Weg von Cornia bis Teregowa sehr gefährlich zu passieren ist, sehr viel ausstehen, bis wir den letzten Ort erreichten.

Ohngeachtet dieser Wildheit und Hartnäckigkeit der Walachen haben sie doch auch ihre gute Seite. So ist zum Beispiel das ein schöner Zug von ihnen, daß sie niemals den Namen Gottes mißbrauchen. »So wahr mein Vater gestorben ist, so wahr ich gebeichtet habe, so wahr ich die Fasten gehalten«, sind alle ihre Beteurungen, wodurch sie die Wahrheit des Gesagten zu bestätigen suchen. Doch haben sie die garstige Gewohnheit, bei jedem Worte zu sagen: »Futtuts mortse«, mit welchem sie freilich eben nicht mehr sagen wollen als der schwedische Pöbel mit seinem »Dami Gebel« oder der holländische mit seinem »Godomi«. Ihr Gruß ist einfach, sagt aber weit mehr als unser leeres Wortgepränge; wenn sie jemandem begegnen, so sagen sie: »Sanatos et pace«, Gesundheit und Friede; gegen Vornehmere bezeugen sie ihre Ehrerbietung dadurch, daß sie ihnen die Hand küssen und dieselbe mit einer ehrfurchtsvollen Stellung an ihre Stirne drücken. Unter sich selbst nennen sie sich »moi«, sonst aber geben sie den Fremden den Titel »Szupugne« und »Domno«, dem schönen Geschlechte aber »Szupugnaza« und »Gongona«. Nicht leicht wird man hören, daß eine Walachin ihre Kinder mit Scheltworten mißhandelt, und wenn ja eine im äußersten Zorne die Worte ausstoßet: »Cupilla al Draco« oder »santa cruce ti afecte«, Kind des Teufels oder das heilige Kreuz möge dich treffen, so sehen es die erwachsenen Kinder als einen Vorboten eines großen Unglücks an.

Das Andenken an ihre Toten ist gewiß lebhafter als bei vielen andern Nationen. Sobald jemand stirbt, so wird der Todesfall sogleich durch Aushängung eines Tuches angekündiget; ist es eine ledige Person, so wird ein weißes, bei einer verheurateten aber ein rotes ausgehängt. Sie essen und trinken in der nämlichen Stube und verlassen den Leichnam nicht eher, bis er begraben ist. Bei jedem Glase Wein oder Raki wird des Toten Gesundheit getrunken und etwas davon auf den Leichnam geschüttet; sie beklagen sich über ihn, daß er sie verlassen habe, erzählen ihm alles, was sich noch an Lebensmitteln im Hause befinde, und äußern ihre Verwunderung darüber, daß er den Raki, Wein, Sprinza, Unt und Kukuruz nicht habe wollen aufzehren helfen. Ist der Verstorbene ein begüterter Mann, so werden einige Weiber gemietet, um bei der Leiche zu weinen, an deren Geschrei sich leicht abnehmen läßt, ob sie gut oder schlecht bezahlt worden sind, denn nach Verhältnis ihrer Bezahlung weinen sie mehr oder weniger. Den folgenden Tag wird der Verstorbene in seiner gewöhnlichen Kleidung in den Sarg gelegt, wo sie niemals vergessen, neben die Leiche Nüsse, Birnen, Äpfel, Zwetschen, Pfirschen, Weintrauben und anderes Obst, auch einige Büschel wohlriechender Kräuter zu legen, so wie es die Jahrszeit mit sich zu bringen pflegt; ist es aber Winter, so legen sie dürres Obst hinein. Ist dieses geschehen, so gehen Freunde, Nachbaren und Bekannte mit zu Grabe, ja auch ihre Feinde dürfen sich nicht davon ausschließen, denn das ganze Dorf würde mit Fingern auf sie zeigen. Der Sarg wird allemal von den nächsten Freunden getragen, welche nicht ermangeln, die guten Eigenschaften des Verstorbenen anzurühmen. Neben dem Grabe wird der Sarg hingesetzt und mehrere brennende Lichter um denselben herum. Hier fangen sie alle an erbärmlich zu weinen, welches sie desto mehr verdoppeln, je mehr sich der Pope dem Ende der Zeremonie nähert; die Weiber raufen sich die Haare aus und stellen sich ganz untröstlich. Ehe der Sarg zugemacht wird, welches allemal erst vor der Einsenkung geschieht, küssen alle Anwesende den Leichnam noch einmal, welches seine gewesenen Feinde desto inbrünstiger tun, damit er nach ihrer Meinung kein Vampir werden möge, um sie zu quälen. Der Pope ist der erste, der eine Handvoll Erde kreuzweise ins Grab wirft, welches alle Anwesende nachtun, so daß der Leichnam sehr bald bedeckt ist. Nach der Beerdigung geht jeder stillschweigend ins Haus des Verstorbenen, wo sie das Leidessen verzehren, welches bei den Reichern darinne besteht, daß ein jeder ein Glas Wein oder Raki, einen Schnitt Brot und ein Stück Schweinefleisch bekommt, welches mit der Aussprechung des Wortes »pomana« dargereicht wird, worauf der, so es empfängt, antwortet: »Domne dzeu sa le jente sufflattul«, das heißt: Gott der Herr wolle ihn bei sich behalten, welches seine gewesenen Feinde mit vielem Ernste aussprechen, damit er ihnen nicht als Vampir das Blut aussaugen möge.

Die Trauer der Walachen besteht darinne, daß sie für ein Altes ein ganzes Jahr, für Kinder, Brüder oder andere Verwandte aber nicht so lange mit bloßem Kopfe gehen, weder Regen noch Schnee, weder Frost noch Hitze kann sie dazu bewegen, ihr Haupt zu bedecken, und sie glauben ganz sicher, daß sie dadurch der Seele des Verstorbenen einen großen Dienst erzeigen. Die Wohlhabenden unterhalten zuweilen ein ganzes Jahr eine brennende Lampe auf dem Grabe des Verstorbenen. Den dritten, neunten und vierzigsten Tag, wie auch den dritten, sechsten und neunten Monat, auch am Jahrstage des Verstorbenen pflegen sie eine Wachskerze, ein Brot und eine Schüssel voll Kisselitza in die Kirche zu schicken, wovon jeder einen Löffel voll nimmt und für die Seele des Verstorbenen betet. Die Frauen unterziehen sich nicht der Trauer mit bloßem Kopfe, sondern glauben, der Seele des Verstorbenen auf eine andere Art zu dienen. Sie gehen nämlich alle Sonn- und Feiertage auf den Gottesacker, knien auf das Grab des Verstorbenen, schütten etwas Wein oder Raki darauf, legen Brot und Fleisch darneben und laden ihn durch ihr Geschrei ein, mit ihnen zu essen, klagen ihm ihre Not, in die sie durch seinen Tod versetzt worden sind, und besingen mit trauriger Stimme die während seines Lebens genossene Glückseligkeit. Diese Trauergesänge stimmen sie auch an, wenn sie sich bei ihren Geschäften an den Tod ihres Gatten erinnern, und man wird nicht leicht durch ein walachisches Dorf gehen können, ohne eine Frau weinen oder singen zu hören. Die gewöhnlichen Klagen sind nur die: »Binterce sei morit? saracca la migna!« Ach ich Arme! warum bist du gestorben? – Sie drücken den Schmerz, den sie wegen seiner Beraubung empfinden, sehr lebhaft aus, so daß sie oft Mitleiden verdienen; sobald aber der Trauergesang geendigt ist, gehen sie wieder an ihre Arbeit, ohne sich etwas von ihrer vorigen Betrübnis merken zu lassen. Am Allerseelentage, welcher bei den Walachen und Raitzen allemal den Montag nach Ostern fällt, gehen alle Einwohner des Dorfes, von ihrem Popen begleitet, auf den Kirchhof, streuen daselbst Bohnen, Kuchen und andere Eßwaren auf die Gräber. Die Frauen tragen ganze Gefäße voll Weihwasser, mit welchem sie nicht allein die Gräber, sondern auch jeden, der sich ihnen nähert, besprengen. Viele bleiben bis in die Nacht daselbst und zünden Lichter auf den Gräbern an; die meisten aber kehren in Prozession in die Kirche zurück, in deren Bezirk sie sich mit Tanzen bis tief in die Nacht unterhalten.

Von Erbauung ihrer Häuser, ihren Produkten und Belustigungen

Wenn der Walache ein Haus bauen will, so ist seine erste Sorge, vier große Bäume im Walde zu fällen, welche ihm zum Grunde des Gebäudes dienen. Diese Bäume legt er in ein Viereck oder länglicht Viereck, je nachdem er das Haus haben will, zusammen, so daß deren Enden einige Schuhe übereinander reichen, welche daselbst ein wenig eingefalzet werden. Ist dieses geschehen, so legen einige ohne weitere Umstände einen kleinern Baum über den andern, so daß dessen Enden, wie der Grund, immer einige Schuhe überraget. Kommen sie nun an den Ort, wo das Fenster angebracht werden soll, so machen sie einen Einschnitt, etwa 1½ Schuh lang und so tief, als es der Baum, ohne zu brechen, leiden kann. Diesen legen sie so, daß der Einschnitt oben hin kommt, und den folgenden, der auf die nämliche Art eingekerbt ist, oben drauf, daß der Einschnitt unten hin auf den andern zu liegen kommt, und diese beiden machen das Fenster aus, welches sie im Winter mit einer Blase oder mit einem Bogen Papier verkleben und im Sommer offenstehen lassen. Auf diese Art wird immer ein Holz auf das andere gelegt, etwa wie die Meisenkasten gemacht werden, bis sie zu einer Höhe von fünf bis sechs Fuß kommen, wo sie sogleich das Dach anfügen, denn höher als fünf Schuhe ist nicht leicht ein walachisches Haus. Weil aber die aufeinandergelegten rohen Hölzer nicht allemal passen, so verschmieren sie die Spalten und Ritze mit Kühmist und andern ähnlichen Materialien. Einige, die etwas regelmäßiger bauen wollen, setzen auf jede der vier Ecken eine etwa fünf Schuhe hohe Säule, welche gegen die beiden Wände eingefalzt ist, manche setzen auch wohl noch zwei solcher Säulen in die Mitte; dazu müssen nun freilich die aufeinander kommenden Hölzer abgemessen werden; an den Enden werden sie verloren zugehauen, damit sie in die Falze passen. Hat es nun die Höhe von fünf Schuhen erreicht, so legen sie die Latten und die Balken quer herüber; die Sparren sind enger zusammen als die unsrigen und oben mit einem hölzernen Nagel befestiget. In diese Sparren bohren sie Löcher, welche etwa einen Fuß lang voneinander entfernt sind, und stecken hölzerne, etwa einen Fuß lange Pflöcke hinein. Nun nehmen sie Heu, werfen es in die Höhe, daß es an diesen Flöckchen hangen bleibt, und wenn sie das mit einem Rechen eben gemacht haben, so ist das Dach fertig. Weder der Schreiner, noch Schlosser, noch Nagelschmied verdient etwas bei ihrem Bau, und nur selten brauchen sie ein paar Bänder, welche ihnen der Zigeuner liefert, zu ihrer Türe (die drei, aufs höchste vier Schuh hoch ist), denn gewöhnlich vertritt deren Stelle ein Stück von ihren Oppinschen. Ihre Häuser bestehen gewöhnlich in einer Stube, das andere ist Küche und Hausflur zusammen; das Kamin besteht aus einer Flechte von Holz, welches mit Erde verkleibet ist. Da ihre Häuser so niedrig sind, daß man ganz bequem von einem Stuhle auf das Dach steigen kann, so haben viele den Gebrauch, zwei kleine Bäume von oben durch den Schornstein hineinzulassen, welche sie nebeneinander stellen und anzünden, daß sie, so wie sie unten durchs Feuer verzehrt werden, immer nachfallen und kürzer werden. Ihr Kochherd ist selten mehr als ½ Schuh von der Erde erhoben, auf welchem sie nicht allein kochen, sondern auch ihr Brot auf folgende Art backen. Die Armen, und das ist immer der größte Teil, schicken ihre Frauen alle Tage in die Mühle, um so viel Kukuruz zu mahlen, als zu einem Brote hinlänglich ist; unterdessen macht der Mann oder die Kinder Feuer auf dem Herde an, sobald die Frau nach Hause kommt, bereitet sie den Teig, tut die Glut weg, legt ihren Teig auf die heiße Stelle, deckt einen aus Erde getrockneten Deckel darüber, schürt die Kohlen um denselben herum, und ehe zwei Stunden vergehen, so ist ihr Brot gebacken, welches sie auch alsbald verzehren. Dieser Küchenherd hat durch eine Öffnung Gemeinschaft mit einem Ofen, der zur Winterszeit die Stube heizt. Ihre Scheuer, zur Aufbewahrung des Kukuruz, besteht aus einem vier bis fünf Schuhe hoch geflochtenen Behältnis, welches gleichfalls mit Heu oder Stroh gedeckt ist. Auch haben sie außer ihren Viehställen noch einen bedeckten Raum, wo der Weberstuhl und die Rakiblase befindlich ist; und das Ganze ist mit einer starken Hecke umgeben.

In Ansehung des Ackerbaues sind die Walachen noch sehr zurücke; denn wollten sie das Feld so benutzen, als sie es könnten, gewiß, sie würden ihre Produkte sehr vervielfältigen können, so aber bauen sie nur gerade so viel Kukuruz, Daana und Hanf, als sie für ihr Hauswesen brauchen; denn der wenige Weizen und etwas Wurzelwerk, das sie bauen, kommt in gar keinen Betracht. Doch zeugen sie sehr viel Bohnen und Kürbisse, mit welchen letztern ihre Schweine gefüttert werden. Schade ist es, daß sie das schöne Heu, welches sie auf ihren Wiesen erzeugen, verderben lassen; es unter Schoppen oder in Scheuren zu bringen, lassen sie sich gar nicht einfallen; denn auf Wiesen, wo sie es mähen, bleibt es in Haufen den ganzen Winter durch stehen; höchstens machen sie eine Hecke von Dornen herum, um es fremdem Viehe nicht preiszugeben; findet sich aber in der Nähe ein schicklicher Baum, dasselbe aufzubewahren, so ergreifen sie gleich die Gelegenheit, schaffen es hinauf, binden es aus mit Heu gedrehten Stricken an die Äste des Baumes fest und lassen es daselbst so lange liegen, bis es entweder verdirbt oder bis sie es brauchen. Die andern mit Dornen umgebenen Haufen haben beinahe gleiches Schicksal; finden die auf Weide gehenden Kühe kein Gras mehr, so wird ein Haufe nach dem andern aufgemacht, wo das Vieh denn hingeht, um zu fressen, bis die Wiesen wieder mit frischem Grase bedeckt werden. Der Gebrauch, die Felder durch Dünger zu verbessern, ist ihnen gar nicht bekannt, doch ist dieses auch wegen allzugroßer Fruchtbarkeit des Bodens so ziemlich entbehrlich. Was die Anpflanzung der Fruchtbäume betrifft, so sind sie auch sehr nachlässig, und wenn sie nicht durch verstreute Kern' von selbst aufwachsen, so wird sich nicht leicht ein Walache die Mühe nehmen, einen anzupflanzen. Ganz anders verhält sich's mit den Zwetschenbäumen, die sie sehr sorgfältig pflegen, allein sie sind auch dem Raki, eine Art Brandewein, der von dieser Frucht und den Pfirschen gebrannt wird, ganz außerordentlich ergeben, und man sieht daher ganze Wälder von diesen Bäumen, besonders um Werschetz herum, wo sie oft recht nach der Schnur angepflanzt sind. Auf Bienen halten sie auch sehr viel; fast nie wird man einen walachischen Garten ohne ein mit acht bis zehn Stöcken versehenes Bienenhaus antreffen. Der Pflege der Seidenwürmer unterziehen sich weder die Walachen noch Raitzen, desto mehr aber geben sich die deutschen, italienischen und französischen Ansiedler damit ab; ich habe in Mercydorf einen Mann gekannt, dessen Familie jährlich 100 bis 150 Pfund eingesponnene Seidenwürmer nach Werschetz ablieferte. Dieser würdige Mann, an den ich immer mit Vergnügen denke, verdient eine besondere Anmerkung. Er heißt Valenti und ist ein geborner Patrizier aus der berühmten italienischen Familie derer Valentier, diente dem Könige von Sardinien und dem Kaiser, nahm aber, als ihm bei einer Beförderung ein anderer vorgezogen wurde, seinen Abschied, kaufte für sein eigen Geld im Banate ein Haus, Land nebst Zugvieh und baute sein Land selbst; und gleichwohl ehrte ihn der Gubernial-Präsident von Lodomerien und Galizien, Edler von Kranzberg, so sehr, daß er ihm allemal einen Stuhl reichen und ihn bei sich niedersetzen ließ, wenn er etwas zu verrichten hatte. Ich habe selbst Briefe gesehen, die er vom sardinischen Abgesandten aus Wien erhalten hatte, worinne ihm derselbe den Titel amico carissimo gegeben hatte. Ich komme zu den Seidenwürmern zurück. Alle im Banate erzeugten müssen nach Werschetz gebracht werden, wo jedes Pfund zu dreißig Kreuzer bezahlt wird und in der dortigen Seidenmanipulation, worüber der Baron Dix d'Eaux mit einem guten Gehalte als Direktor gesetzt ist, in Kaufmannsgut verwandelt wird.

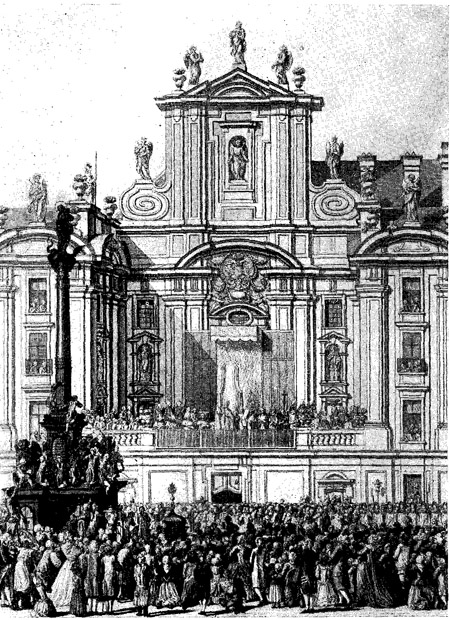

Der Neue Markt in Wien

Die Walachen sind nicht ganz ohne Industrie, denn der Hanf, welchen die Männer im Felde bauen, wird von den Weibern selbst zu den Familienbedürfnissen verwebt, und in einer zu Slatina befindlichen Glashütte arbeiten viele Walachen, welche Flaschen, Trinkgläser und andere Kleinigkeiten verfertigen. Ja in der westlichen Walachei und in Siebenbürgen gibt es mehrere, die auf ihre Art recht artig malen und in Stein und Holz arbeiten.

Am Tanze finden die Walachen und Raitzen ein großes Vergnügen; niemals werden sie ein Fest feiern, wo sie nicht tanzen sollten. Zuweilen geschieht solches auf ihren Kirchhöfen, doch gewöhnlicher noch auf den leeren Plätzen des Dorfes. Wenn sich die jungen Leute versammlen, wird man niemals sehen, daß Mädchen und Pursche untereinander gehen, sondern die erstern stehen alle zusammen abgesondert von Mannspersonen, ja ihre Schamhaftigkeit geht oft so weit, daß sie den mit sich tanzenden Purschen nicht bei der Hand anfassen, sondern sie nehmen ein Schnupftuch, halten das eine Ende davon in den Händen und reichen das andere ihrem Tänzer zu, der es ergreift und auf diese Art mit ihr tanzt, ohne daß er es wagte, sie ohne ihre Erlaubnis bei der Hand zu fassen.

Pius VI. erteilt den Ostersegen vom Balkon der Jesuitenkirche in Wien 1782

Ihre Tänze werden auf folgende Art eröffnet: wenn die jungen Leute zum Tanze versammlet sind, so tritt ein Zigeuner mit dem Dudelsack oder einem Ding, das einer Geige gleich sieht, auf den Platz und stimmt seine Symphonie, so gut er kann, an; sogleich fassen sich zwei oder drei Pursche bei den Händen, nehmen den Virtuosen in die Mitte und tanzen so um ihn herum; nun kommen mehrere, wodurch der Kreis immer größer wird, und da die Mädchen gewöhnlich nicht zum Tanze aufgefordert werden, sondern selbst kommen, so haben sie den wirklich nicht unbedeutenden Vorteil, sich selbst den Tänzer, der ihnen am besten gefällt, aussuchen zu können; diesen ergreifen sie bei der Hand und reichen ihm ein Schnupftuch dar, der augenblicklich mit der andern den Kreis weiter ausdehnt, damit das Mädchen bequem hineintreten könne. Der Tanz selbst besteht nur darinne, daß sie bald den linken Fuß hinter den rechten und diesen wieder hinter den linken bringen und zu gleicher Zeit, da sie sich um den in der Mitte befindlichen Zigeuner herumdrehen, eine leichte Bewegung mit dem Oberleibe machen; sobald aber der Zigeuner zu spielen aufhört, so zerreißt der Kreis, und in einem Augenblicke sind die Mädchen bei ihren Gespielinnen und die Pursche bei den ihrigen, denn, wie schon gesagt, so vermischen sie sich niemals miteinander.