|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In der dritten Unterordnung vereinigen wir die Spring- oder grasfressenden Beutelthiere ( Poëphaga ). Sie bilden eine einzige Familie, die der Kängurus ( Macropodida ) und kennzeichnen sich weniger durch ihr Gebiß als durch ihre sehr eigenthümliche Gestalt. Im obern Kiefer finden sich regelmäßig drei Schneidezähne, unter denen der vordere am größten ist, aber nur ausnahmsweise ein Eckzahn, im untern Kiefer ist nur ein breiter, meißelförmiger Schneidezahn vorhanden und fehlt der Eckzahn stets; außerdem zählt man einen Lückzahn und vier Backenzähne in jedem Kiefer oben und unten.

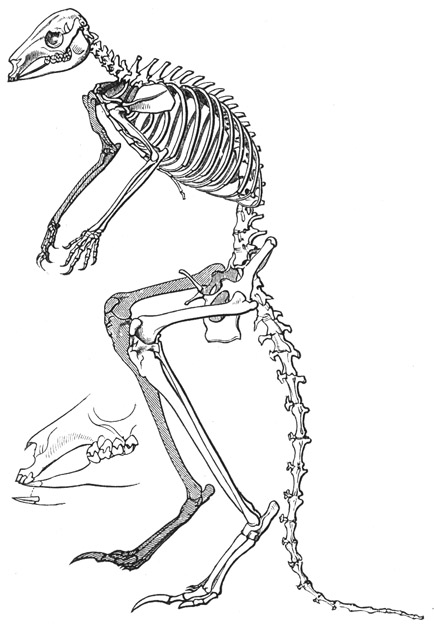

Geripp des Känguru. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Die Kängurus, gewissermaßen Vertreter der Wiederkäuer unter den Beutelthieren und die Riesen der ganzen Ordnung, sind höchst auffallend gestaltete Geschöpfe. Ihr Leib nimmt von vorn nach hinten an Umfang zu; denn der entwickelste Theil des Körpers ist die Lendengegend, wegen der in merkwürdigem Grade verstärkten Hinterglieder. Diesen gegenüber sind Kopf und Brust ungemein verschmächtigt. Der Hintertheil des Leibes vermittelt fast ausschließlich die Bewegung der Springbeutelthiere, und somit ist seine Entwickelung erklärlich. Das Känguru vermag seine schwachen Vorderbeine nur in sehr untergeordneter Weise zum Fortbewegen und zum Ergreifen der Nahrung zu benutzen, während die sehr verlängerten Hinterläufe und der mächtige Schwanz ihm eine satzweise Bewegung möglich machen. Hinterbeine und Schwanz sind unbedingt das bezeichnendste am ganzen Thiere. Die Läufe haben starke Schenkel, lange Schienbeine und unverhältnismäßig verlängerte Fußwurzeln mit starken und langen Zehen, von denen die mittelste einen gewaltigen hufartigen Nagel trägt. Die Anzahl der Zehen beträgt hier, weil der Daumen fehlt, nur vier. Der Schwanz ist verhältnismäßig dicker und länger als bei jedem andern Säugethiere und äußerst muskelkräftig. Im Vergleiche zu diesen Gliedern sinken die vorderen zu stummelhaften Greifwerkzeugen herab, obwohl hiermit keineswegs gesagt sein soll, daß sie auch hinsichtlich ihrer Beweglichkeit verkümmert wären. Die Vorderfüße des Kängurus, welche gewöhnlich fünf mit runden Nägeln bekrallte Zehen haben, sind gewissermaßen zu Händen geworden und werden von dem Thiere auch handartig gebraucht. Der Kopf erscheint als ein Mittelding zwischen dem eines Hirsches und dem eines Hasen.

Australien ist die Heimat der Springbeutelthiere; die weiten, grasreichen Ebenen inmitten des Erdtheiles bilden ihre bevorzugten Aufenthaltsorte. Einige Arten ziehen buschreiche Gegenden, andere felsige Gebirge den parkähnlichen Grasflächen vor, noch andere haben sich zu ihrem Aufenthalte undurchdringliche Dickichte erkoren, in denen sie sich erst durch Abbrechen von Aesten und Zweigen Laufgänge bereiten müssen, oder leben, so unglaublich dies auch scheinen mag, auf den Felsen und Bäumen selbst. Die meisten Arten treiben bei Tage ihr Wesen; die kleineren dagegen sind Nachtthiere, welche sich bei Tage in seichten Vertiefungen verbergen und zu ihnen zurückzukehren pflegen. Einzelne bewohnen auch Felsenklüfte, zu denen sie sich regelmäßig wiederfinden, wenn sie auf Aesung ausgegangen waren.

In den meisten Gegenden Australiens, welche von Europäern besiedelt wurden, hat man die Kängurus zurückgedrängt. »Schon gegenwärtig«, erzählt der ›alte Buschmann‹, »sieht man im Umkreise von dreißig Meilen um Melbourne kaum ein einziges Känguru mehr. Die Thiere sind der zweck- und rücksichtslosen Verfolgung der Ansiedler bereits erlegen. Häufig finden sie sich überall, wo der Europäer noch nicht sich festgesetzt hat. Ich meinestheils traf sie in Port Philipp in so großer Anzahl an, daß ich mit meiner Reisegesellschaft während unseres zweijährigen Aufenthaltes über zweitausend Stücke erlegen konnte. Die Beschaffenheit des Landes begünstigt sie hier ungemein. Große zusammenhängende Waldungen wechseln mit weiten Ebenen, und solche Gegenden sind es, welche den Kängurus alles zu ihrem Leben erforderliche bieten. Häufiger mögen sie im Innern des Landes sein; mir wenigstens ist es wahrscheinlich, daß sie von dort aus nach der Küste hin sich verbreiten. Auch glaube ich, daß es im Innern gewisse Plätze gibt, woselbst die Herden erzeugt werden, denen man unweit des Meeres begegnet.

»Ihre liebsten Weideplätze sind grasreiche Ebenen, welche von buschigen Waldungen umgeben werden oder solche umschließen. Im Sommer bevorzugen sie feuchte, im Winter trockene Gegenden. Das Wasser scheinen sie entbehren zu können; ich habe wenigstens oft Ansiedelungen von ihnen gefunden, welche meilenweit von einem Gewässer entfernt waren, und auch nicht beobachtet, daß sie des Nachts regelmäßig zu bestimmten Wasserlachen gekommen wären. Dagegen ist es mir aufgefallen, daß sie sich gern in der Nähe der weidenden Rinder aufhalten. Jede Herde behauptet einen bestimmten Weideplatz oder mehrere derselben, welche durch wohl ausgetretene Pfade verbunden werden. Die Stückzahl der Herden ist verschieden. Ich habe oft solche von hundert Stück, meist aber ihrer fünfzig zusammen gesehen; denn sie sind sehr gesellig. Die kleineren Arten pflegen sich in geringerer Anzahl zusammenzuhalten; man sieht sie gewöhnlich einzeln oder höchstens zu einem Dutzend vereinigt. Eine und dieselbe Herde bleibt stets bei einander und vermischt sich mit anderen nicht. Jeder Gesellschaft steht ein altes Männchen vor, und diesem folgen die übrigen blindlings nach, aus der Flucht ebensowohl als wenn es sich um die Aesung handelt, ganz so wie die Schafe ihrem Leithammel. Am frühen Morgen und in der Abenddämmerung weiden, während des Tages ruhen sie, wenn sie sich ungestört fühlen, oft stundenlang. Manchmal gewähren sie einen reizenden Anblick; einige weiden langsam das dürre Gras ab, andere spielen mit einander, andere liegen halb schlafend auf der Seite.

»Bis zur Brunstzeit lebt jede Herde im tiefsten Frieden. Die Liebe aber erregt auch diese Geschöpfe und zumal die Männchen, welche dann oft ernsthafte Kämpfe unter einander ausfechten. Nach der Brunstzeit pflegen sich die ältesten von der Herde zu trennen und im dichteren Walde ein einsames Leben zu führen.«

Die Kängurus gehören unbedingt zu den beachtenswerthesten Säugethieren. An ihnen ist eigentlich alles merkwürdig: ihre Bewegungen und ihr Ruhen, die Art und Weise ihres Nahrungserwerbes, ihre Fortpflanzung, ihre Entwickelung und ihr geistiges Wesen. Der Gang, welchen man namentlich beim Weiden beobachten kann, ist ein schwerfälliges, unbehülfliches Forthumpeln. Das Thier stemmt seine Handflächen auf und schiebt die Hinterbeine dann an den Vordergliedern vorbei, so daß sie zwischen diese zu stehen kommen. Dabei muß es sich hinten auf den Schwanz stützen, weil es sonst die langen Hinterläufe nicht so hoch heben könnte, daß solche Bewegungen möglich wären. Aber das Känguru verweilt in dieser ihm höchst unbequemen Stellung auch niemals länger, als unumgänglich nothwendig ist. Selbst beim Abbeißen sitzt es regelmäßig auf Hinterbeinen und Schwanz und läßt die Vorderarme schlaff herabhängen. Sobald es irgend eine Lieblingspflanze abgerupft hat, steht es auf, um sie in der gewöhnlichen Stellung zu verzehren. Bei dieser stützt es den Leib auf die Sohle und gleichzeitig auf den nach hinten fest angestemmten Schwanz, wodurch der Körper sicher und bequem wie auf einem Dreifuße ruht. Seltener steht es auf drei Beinen und dem Schwanze; dann hat es mit der einen Hand irgend etwas am Boden zu thun. Halb gesättigt, legt es sich, die Hinterläufe weit von sich gestreckt, der Länge nach auf den Boden. Fällt es ihm in dieser Stellung ein, zu weiden, so bleibt es hinten ruhig liegen und stützt sich vorn höchstens mit den kurzen Armen auf. Beim Schlafen nehmen die kleineren Arten eine ähnliche Stellung an wie der Hase im Lager: sie setzen sich, dicht auf den Boden gedrückt, auf alle vier Beine und den der Länge nach unter den Leib geschlagenen Schwanz. Diese Stellung befähigt sie, jederzeit sofort die Flucht zu ergreifen. Das geringste Geräusch schreckt ein ruhendes Känguru augenblicklich auf, und namentlich die alten Männchen schnellen sich dann, um sich zu sichern, so hoch als möglich empor, indem sie auf die Zehenspitzen treten und sich mehr auf die Spitze des Schwanzes stützen.

Wenn ein Känguru irgend etwas verdächtiges bemerkt, denkt es zunächst an die Flucht. Hierbei zeigt es sich in seiner ganzen Beweglichkeit. Es springt, wie bei jeder Beschleunigung seines Ganges, ausschließlich mit den Hinterbeinen, macht aber Sätze, welche die aller übrigen Thiere hinsichtlich ihrer Weite übertreffen. Es legt seine Vorderfüße dicht an die Brust, streckt den Schwanz gerade und nach rückwärts aus, schnellt mit aller Kraft der gewaltigen Schenkelmuskeln seine langen, schlanken und federnden Hinterbeine gegen den Boden, wirft sich empor und schießt nun in einem flachen Bogen wie ein Pfeil durch die Luft. Einzelne Arten halten im Springen den Körper wagerecht, andere mehr steil, die Ohren in einer Ebene mit dem Widerrist, während sie bei ruhigem Laufe gesteift werden. Ungeschreckt macht das Thier nur kleine Sprünge von höchstens drei Meter Weite; sobald es aber ängstlich wird, verdoppelt und verdreifacht es seine Anstrengungen. Es springt mit dem rechten Fuße ein klein wenig eher als mit dem linken ab und auf, ebenso tritt es mit jenem etwas weiter vor. Bei jedem Satze schwingt der gewichtige Schwanz auf und nieder, und zwar um so heftiger, je größer die Sprünge sind. Drehungen aller Art führt das Känguru mit zwei bis drei kleinen Sätzen aus, ohne dabei ersichtlich mit dem Schwanze zu steuern. Immer tritt es nur mit den Zehen auf, und niemals fällt es auf die Vorderarme nieder. Diese werden von verschiedenen Arten verschieden getragen, bei den einen vom Leibe gehalten, bei den anderen mehr angezogen und gekreuzt. Ein Sprung folgt unmittelbar dem anderen, und jeder ist mindestens drei Meter, bei den größeren Arten nicht selten aber auch sechs bis zehn Meter weit und dabei zwei bis drei Meter hoch. Schon Gefangene springen, wenn man sie in einer größern Umhegung hin- und herjagt, bis acht Meter weit. Es ist erklärlich, daß ein ganz vortrefflicher Hund dazu gehört, einem Känguru zu folgen, und in der That gibt es nur wenige Jagdhunde, welche dies vermögen. Auf bedecktem Boden hört die Verfolgung sehr bald auf; denn das flüchtige Känguru schnellt leicht über die im Wege liegenden Büsche weg, während der Hund dieselben umgehen muß. Auf unebenem Boden bewegt es sich langsamer; namentlich wird es ihm schwer, an Abhängen hinunterzueilen, weil es sich hier bei der Heftigkeit des Sprunges leicht überschlägt. Uebrigens hält das laufende Thier stundenlang aus, ohne zu ermüden.

Unter den Sinnen der Springbeutelthiere dürfte das Gehör obenan stehen; wenigstens bemerkt man an Gefangenen ein fortwährendes Bewegen der Ohren nach Art unseres Hochwildes. Das Gesicht ist schwächer und der Geruch wahrscheinlich ziemlich unentwickelt. Der »alte Buschmann« behauptet zwar, daß sie ausgezeichnet äugen, vernehmen und wittern, fügt jedoch hinzu, daß sie, wie die Hasen, Gegenstände vor sich schlecht wahrnehmen, und sozusagen blindlings auf den Menschen losstürmen, falls dieser sich nur nicht bewegt, woraus also hervorgeht, daß ihre Sinne keineswegs besonders entwickelt sein können. Noch viel weniger läßt sich dies von den geistigen Fähigkeiten sagen. Die Kängurus machen unter den Beutelthieren keine Ausnahme, sondern sind im hohen Grade geistlose Geschöpfe. Man schilt, so habe ich an einem andern Orte gesagt, den braven Esel einen geistlosen Gesellen, spricht von der Hirnthätigkeit des Rindes mit Geringschätzung; beide aber erscheinen uns als Weise dem Känguru gegenüber; denn diesem ist selbst das Schaf geistig bei weitem überlegen. Alles Ungewohnte bringt es außer Fassung, weil ihm ein rasches Uebersehen neuer Verhältnisse abgeht. Sein Hirn arbeitet langsam; jeder Eindruck, welchen es empfängt, wird ihm nur ganz allmählich verständlich; es bedarf einer geraumen Zeit, ihn sich zurecht zu legen. Das freilebende Känguru stürmt bei Gefahr, oder wenn es solche vermuthet, blindlings geraden Weges fort, läßt sich kaum aufhalten und führt unter Umständen Sätze aus, bei denen es nach Versicherung des »alten Buschmanns« die starken Knochen seiner Beine zerbricht; dem gefangenen Känguru erscheint ein neues Gehege im allerhöchsten Grade bedenklich. Es kann zwischen Eisengittern groß geworden sein und, auf einen andern Platz gebracht, an demselben den Kopf sich zerschellen, wenn sein Pfleger nicht die Vorsicht gebraucht, es vorher tagelang in einen Stall zu sperren, in welchem es sich den schwachen Kopf nicht einrennen kann und gleichzeitig Gelegenheit findet, den neuen Raum sich anzusehen. Nach und nach begreift es, daß ein solcher dem frühem Aufenthaltsorte doch wohl in allem wesentlichen entspricht, nach und nach gewöhnt es sich ein, nach und nach hüpft es sich seine Gangstraße zurecht. Nebenan sind vielleicht andere Kängurus eingestellt worden; der Neuling aber sieht in diesen anfangs entsetzliche Geschöpfe, und letztere denken genau ebenso wie er. Später freilich kämpfen Kängurus derselben oder verschiedener Art durch die Gitter hindurch heftig mit einander; denn für niedere Leidenschaften, wie Neid und Eifersucht, ist selbst ein Känguruhirn hinreichend entwickelt. Seinen Wärter lernt das gefangene Springbeutelthier ebenfalls kennen; doch bezweifle ich, daß es ihn von anderen Leuten unterscheidet. Es tritt mit den Menschen überhaupt, nicht aber mit einem einzelnen, in ein gewisses Umgangsverhältnis, legt mindestens seine anfängliche Aengstlichkeit allmählich ab, gelangt aber niemals dahin, einen wirklichen Freundschaftsbund einzugehen.

Diese Aengstlichkeit ist der hervorstechendste Zug im Wesen unseres Thieres; ihr fällt es gar nicht selten zum Opfer. Nicht bloß durch Anrennen ans Gitterwerk tödten sich gefangene Springbeutelthiere: sie sterben im buchstäblichen Sinne des Wortes vor Entsetzen. Ihre Gefühle bekunden sie zunächst durch starkes Geifern, wobei sie sich Arme und Beine einnässen, oft versuchen, den Geifer abzulecken, und dadurch die Sache nur noch ärger machen. Dabei laufen sie wie toll umher, setzen hierauf sich nieder, schütteln und zucken mit dem Kopfe, bewegen die Ohren, geifern und schütteln wieder. So geberden sie sich, so lange ihre Angst anhält. Ein Känguru, welches ich beobachtete, starb kurz nach einem heftigen Gewitter an den Folgen des Schrecks. Ein Blitzstrahl war Ursache seiner unsäglichen Bestürzung. Scheinbar geblendet, sprang es sofort nach dem Aufleuchten des Blitzes empor, setzte sich dann auf die Hinterbeine und den Schwanz, neigte den Kopf zur Seite, schüttelte höchst bedenklich und fassungslos mit dem durch das gewaltige Ereignis übermäßig beschwerten Haupte, drehte die Ohren dem rollenden Donner nach, sah wehmüthig auf seine von Regen und Geifer eingenässten Hände, beleckte sie mit wahrer Verzweiflung, athmete heftig und schüttelte das Haupt bis zum Abend, um welche Zeit ein Lungenschlag, schneller als das Verständnis des fürchterlichen Ereignisses gekommen zu sein schien, seinem Leben ein Ende machte.

Bei freudiger Erregung geberdet sich das Känguru anders. Es geifert zwar auch und schüttelt mit dem Kopfe, trägt aber die Ohren stolz und versucht durch allerlei Bewegungen der Vorderglieder sowie durch ein heiseres Meckern seinen unklaren Gefühlen Ausdruck zu geben. In freudige Erregung kann es gerathen, wenn es nach länger währender Hirnarbeit zur Ueberzeugung gelangt, daß es auch unter Kängurus zwei Geschlechter gibt. Sobald eine Ahnung der Liebe in ihm aufgedämmert ist, bemüht es sich, dieser Ausdruck zu geben, und das verliebte Männchen macht nunmehr dem Weibchen in der sonderbarsten Weise den Hof. Es umgeht oder umhüpft den Gegenstand seiner Liebe mit verschiedenen Sprüngen, schüttelt dabei wiederholt mit dem Kopfe, läßt das erwähnte heisere Meckern vernehmen, welches man am besten mit unterdrücktem Husten vergleichen könnte, folgt der sehr gleichgültig sich geberdenden Schönen auf Schritt und Tritt, beriecht sie von allen Seiten und beginnt dann den Schwanz, dieses wichtigste Werkzeug eines Kängurus, zu krabbeln und zu streichen. Eine große Theilnahme schenkt es auch der Tasche des Weibchens; es befühlt oder beriecht sie wenigstens, so oft es solches thun kann. Wenn dies eine geraume Zeit gewährt hat, pflegt sich das Weibchen spröde umzudrehen und vor dem zudringlichen Männchen aufzurichten. Das hüpft augenblicklich herbei und erwartet, scheinbar gelassen, eine verdiente Züchtigung, benutzt aber den günstigen Augenblick, um das Weibchen zu umarmen. Letzteres nimmt diese Gelegenheit wahr, um dem Zudringlichen mit den Hinterbeinen einen Schlag zu versetzen, findet aber, nachdem es wiederholt umarmt worden ist, daß es wohl auch nichts besseres thun könne, und so stehen denn endlich beide Thiere innig umschlungen neben einander, schütteln und wackeln mit dem Kopfe, beschnoppern sich und wiegen sich, auf den Schwanz gestützt, behaglich hin und her. Sobald die Umarmung beendet ist, beginnt die alte Geschichte von neuem, und eine zweite Umarmung endet sie wieder. Das ganze Liebesspiel sieht im höchsten Grade komisch aus und erregt, wie billig, die Lachlust eines jeden Beschauers.

Etwas anders gestaltet sich die Sache, wenn mehrere verliebte Männchen um ein Weibchen werben. Dann kommt es selbstverständlich zu Kampf und Streit. Die zarten Liebesbeweise, welche dem Schwanze gespendet werden, bleiben weg. Beide Gegner umhüpfen sich drohend, und streben, sobald als möglich sich zu umarmen. Ist dies ihnen geglückt, so stemmen sie sich beide zugleich auf den Schwanz und schlagen mit den hierdurch frei gewordenen Hinterbeinen auf einander los, versuchen, sich gegenseitig mit den scharfen Nägeln den Bauch aufzuritzen, prügeln sich auch gleichzeitig mit den Vorderhänden. Derartige Zweikämpfe sind keineswegs ungefährlich, weil die Kraft der Hinterbeine bedeutend ist und die großen Nägel tiefe Wunden verursachen können. Einige Beobachter haben angegeben, daß sie hauptsächlich mit dem starken Schwanze kämpfen; ich habe dies zwar niemals gesehen, halte es aber für möglich, weil einer meiner Wärter von einem Känguru wiederholt mit dem Schwanze geschlagen wurde. Besonders unverträglich scheinen die kleineren Arten zu sein: sie liegen sich beständig in den Haaren und kratzen sich gegenseitig halb oder ganz kahl.

Die Vermehrung aller Springbeutelthiere ist schwach. Die großen Arten werfen selten mehr als ein Junges. Trotz der bedeutenden Größe einiger Kängurus tragen die Weibchen erstaunlich kurze Zeit, die Riesenkängurus z. B. nur neununddreißig Tage. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Junge im eigentlichen Sinne des Wortes geboren. Die Mutter nimmt es mit dem Munde ab, öffnet mit beiden Händen den Beutel und setzt das kleine, unscheinbare Wesen an einer der Zitzen fest. Zwölf Stunden nach der Geburt hat das junge Riesenkänguru eine Länge von etwas mehr als drei Centimeter. Es kann nur mit den Keimlingen anderer Thiere verglichen werden; denn es ist vollkommen unreif, durchscheinend, weich, wurmartig; seine Augen sind geschlossen, die Ohren und Nasenlöcher erst angedeutet, die Gliedmaßen noch nicht ausgebildet. Zwischen ihm und der Mutter scheint nicht die geringste Aehnlichkeit zu bestehen. Gerade die Vorderglieder sind um ein Drittheil länger als die Hinteren. In stark gekrümmter Lage, den kurzen Schwanz zwischen den Hinterbeinen nach aufwärts gebogen, hängt es an der Zitze, ohne wahrnehmbare Bewegung, unfähig, selbst zu saugen. Sobald es an die Zitze angeheftet worden ist, schwillt diese so bedeutend an, daß die großen Lippen sie und der angeschwollene Theil der Saugwarzen wiederum den Mund genau umschließen. So viel man bis jetzt weiß, saugt das junge Känguru gar nicht, sondern wird ohne eigene Anstrengung mit Milch versorgt, indem ihm diese aus den Zitzen geradezu in das Maul spritzt. Fast acht Monate lang ernährt es sich ausschließlich im Beutel; doch schon etwas eher streckt es ab und zu einmal den Kopf hervor, ist aber auch dann noch immer nicht im Stande, selbständig sich zu bewegen. Owen beobachtete an einem sehr jungen Riesenkänguru, daß es eifrig, aber langsam athmete und die Vorderfüße nur bewegte, wenn sie berührt wurden. Vier Tage nach der Geburt ließ der genannte Naturforscher das Junge von der Zitze entfernen, um zu bestimmen, wieweit es mit der Mutter zusammenhänge, um die Milch kennen zu lernen und um zu sehen, ob ein so unvollkommenes Thier eigene Kraft entwickelt, wenn es sich darum handelt, die verlorene Zitze wieder zu erlangen, oder ob es von der Alten wiederum an die Zitze angeheftet werden müsse. Als die Frucht abgenommen worden war, erschien ein Tropfen weißlicher Flüssigkeit vorn an der Zitze. Das Junge bewegte die Glieder heftig, nachdem es entfernt war, machte aber keine ersichtliche Anstrengung, um seine Füße an die Haut der Mutter zu heften oder um fortzukriechen, sondern zeigte sich vollkommen hülflos. Es wurde nun auf den Grund der Tasche gelegt und die Mutter freigegeben. Sie zeigte entschiedenes Mißbehagen, bückte sich, kratzte an den Außenwänden des Beutels, öffnete denselben mit den Pfoten, steckte den Kopf hinein und bewegte ihn darin nach verschiedenen Richtungen mit Leichtigkeit. Hieraus folgerte Owen, daß die Mutter ihr Junges nach der Geburt mit dem Munde wegnimmt und solange an der Zitze am Beutel hält, bis es fühlt, daß das Junge angesogen ist. Doch muß bemerkt werden, daß das künstlich entfernte Junge starb, weil weder die Mutter es wieder ansetzte, noch ein Wärter dies zu thun vermochte.

Inzwischen ist aber bekannt geworden, daß ein junges Känguru, welches gewaltsam von der Zitze abgerissen wurde oder zufällig abfiel, nach längerer Zwischenzeit sich wiederansaugte. Leisler erzählt, daß er ein etwas mehr entwickeltes Junge, welches, schon beinahe kalt, auf der Streu gefunden wurde, an die Zitze ansetzte, und daß es weiter wuchs. Das Gleiche geschah bei späteren Versuchen Owens. Geoffroy St. Hilaire hat auch einen Muskel nachgewiesen, welcher über dem Euter liegt und dem noch kraftlosen Jungen die Milch in den Mund preßt oder wenigstens pressen kann; denn eigentlich fehlt die Bestätigung dieser Angabe. Aus den übrigen und neuesten Beobachtungen geht hervor, daß das Känguru, wenn es einmal eine gewisse Größe erreicht hat, sehr schnell wächst, namentlich von der Zeit an, in welcher es Haare bekommt. Es ist dann fähig, seine langen Ohren, welche bis dahin schlaff am Köpfchen herabhingen, aufzurichten. Von nun an zeigt es sich sehr häufig, wenn die Mutter ruhig dasitzt. Der ganze Kopf wird vorgestreckt, und die hellen Augen blicken lebhaft um sich, ja, die Aermchen stöbern auch schon im Heu herum, und das Thierchen beginnt bereits zu fressen. Die Alte zeigt sich noch äußerst vorsorglich gegen das Junge, jedoch nicht mehr so ängstlich als früher. Anfangs gestattet sie nur mit dem größten Widerstreben irgendwelche Versuche, das Junge im Beutel zu sehen oder zu berühren. Selbst gegen das Männchen, welches eine lebhafte Neugierde an den Tag legt und sich beständig herbeidrängt, um seinen Sprößling zu sehen, benimmt sie sich nicht anders als gegen den Menschen. Sie beantwortet Zudringlichkeiten dadurch, daß sie sich abwendet, weist fortgesetzte Behelligung durch ein ärgerliches, heiseres Knurren zurück und versucht wohl auch, sich durch Schlagen derselben zu erwehren. Von dem Augenblicke an, wo das Junge den Kopf zum Beutel herausstreckt, sucht sie es weniger zu verbergen. Das Kleine ist auch selbst äußerst furchtsam und zieht sich bei der geringsten Störung in den Beutel zurück. Hier sitzt es übrigens keineswegs immer aufrecht, sondern nimmt alle möglichen Lagen an. Man sieht es mit dem Kopfe herausschauen und gar nicht selten neben diesem die beiden Hinterbeine und den Schwanz hervorstrecken, bemerkt aber auch diese Glieder allein, ohne vom Kopfe etwas zu sehen. Sehr hübsch sieht es aus, wenn die Mutter, welche weiter zu hüpfen wünscht, das aus dem Beutel herausschauende Junge zurücktreibt: sie gibt dem kleinen Dinge, falls es nicht ohne weiteres gehorcht, einen gelinden Schlag mit den Händen. Geraume Zeit nach dem ersten Ausschauen verläßt das Junge ab und zu seinen Schutzort und treibt sich neben der Alten im Freien umher; noch lange Zeit aber flüchtet es, sobald es Gefahr fürchtet, in den Beutel zurück. Es kommt mit gewaltigen Sätzen einhergerannt und stürzt sich, ohne auch nur einen Augenblick anzuhalten, kopfüber in den halbgeöffneten Beutel der ruhig auf ihren Hinterläufen sitzenden Mutter, kehrt im Nu sich um und schaut dann mit einem unendlich komischen Ausdrucke des beneidenswerthesten Sicherheitsbewußtseins aus der Beutelöffnung hervor.

»Ende Septembers,« sagt Weinland, welchem ich vorstehendes nacherzählt habe, »bemerkten wir das im Januar geborene, weibliche Junge des Bennett'schen Kängurus zum letzten Male in dem Beutel; aber wenn die Tochter nunmehr auch auf den Schutz der Mutter verzichtete, hörte sie doch nicht auf, Nahrung von ihr zu fordern. Noch am 22. Oktober sahen wir das Junge an der Mutter saugen, und zu unserer nicht geringen Ueberraschung beobachteten wir an demselben Tage jenes eigenthümliche Zittern und Zucken in seinem Beutel, welches uns über den eigenen Zustand keinen Zweifel ließ. Der sonderbare, unseres Wissens noch nie beobachtete Fall steht fest: selbst schon Mutter, ja bereits ein Junges im Beutel säugend, verlangt dieses Thier noch immer die nährende Milch seiner Alten! Aber noch mehr Enthüllungen lieferte die leider nothwendig gewordene Zergliederung des Mutterthieres, welches sich durch Anrennen an das Gitter den Tod zugezogen hatte. Es fand sich in dem Beutel ein bereits todtes, noch nacktes Junge von sieben Centim. Länge, welches also mindestens vor zwei Monaten schon geboren worden war, und somit stellte sich heraus, daß das Känguruweibchen unter Umständen zugleich die Kinder zweier Würfe und mittelbar noch sein Enkelchen säugte: das erwähnte herangewachsene, selbst schon tragende und säugende, und dessen Kind, sowie das kleine nackte im Beutel.«

Reisende in Australien berichten, daß Kängurumütter ihr Junges bei großer Gefahr, namentlich wenn sie sich verwundet fühlen, in eigenthümlicher Weise zu retten suchen. Falls sie sich nicht mehr im Stande sehen, dem drohenden Verderben zu entrinnen, heben sie das Junge schnell aus dem Beutel, setzen es auf den Boden und fliehen, beständig traurig nach ihrem Sprößlinge sich umsehend, weiter, solange sie können: sie geben sich also gern zu Gunsten ihrer Jungen preis und erreichen wirklich nicht selten ihren Zweck, indem die hitzig gewordenen Verfolger ihr Augenmerk ausschließlich auf die Alte richten und an den Jungen vorbeistürmen.

Die Nahrung ist gemischter Art. Gras und Baumblätter bleiben die bevorzugteste Speise, außerdem verzehren die Thiere aber auch Wurzeln, Baumrinden und Baumknospen, Früchte und mancherlei Kräuter. Ihre Lieblingsnahrung ist ein gewisses Gras, welches geradezu Kängurugras genannt wird und ihren Aufenthalt bedingt; außerdem äsen sie sich von den Spitzen der Heide und von den Blättern und Knospen gewisser Gesträuche. Einzelne Naturforscher haben geglaubt, daß die Sprungbeutelthiere Wiederkäuer wären; ich habe jedoch trotz sorgfältiger Beobachtung das Wiederkäuen noch bei keinem Känguru bemerken können. Sie kauen allerdings oft lange an gewissen Pflanzenstoffen, stoßen den bereits hinabgewürgten Bissen aber nicht wieder nach dem Munde herauf.

Die Springbeutelthiere vertreten in ihrer Heimat gewissermaßen das dort fehlende Wild, und werden auch, wie dieses, leidenschaftlich gejagt, von den Raubthieren wie von den Menschen, von den Eingebornen wie von den Weißen. Die Schwarzen suchen sich so unbemerkt als möglich an eine Gesellschaft weidender Kängurus heranzuschleichen und verstehen es meisterhaft, sie derart zu umstellen, daß wenigstens einige des Trupps ihnen zum Opfer fallen. Bei Hauptjagden legen sich die einen in den Hinterhalt, und die anderen treiben jenen das Wild zu, indem sie erst so nahe als möglich an die weidenden Herden herankriechen, dann aber plötzlich mit Geschrei aufspringen. Schreckerfüllt wenden sich die Thiere nach der ihnen offen erscheinenden Seite hin und fallen somit ziemlich sicher in die Gewalt der versteckten Jäger. Außerdem verstehen es die Australier, Schlingen aller Art und Fangnetze anzufertigen und geschickt zu stellen. Weit größere Verluste als die eingeborenen Australier fügen die Weißen den Kängurus zu. Man gebraucht, sagt »ein alter Buschmann«, alle denkbaren Mittel, um sie auszurotten, fängt sie in Schlingen, erlegt sie mit dem Feuergewehre, jagt sie mit Hunden zu Tode und zwar aus reinem Uebermuthe, nur um sie zu tödten; denn die erlegten läßt man im Walde verfaulen. »Dies ist der Grund, weshalb die Kängurus in der Umgebung aller größeren Städte und Ansiedelungen bereits ausgerottet sind. Und wenn diese wüste Jagd so fortdauert, wird es nicht lange währen, bis sie auch im Innern zu den seltneren Säugethieren zählen. Ich kann den Schaden, welchen sie auf den weiten, grasbewachsenen Ebenen anrichten sollen, nicht einsehen. In der Nähe von Ansiedelungen werden sie allerdings lästiger als unsere Hasen und Kaninchen; dies aber berechtigt wahrlich nicht zu unvernünftigen Verfolgungen. Sie kommen nachts über die Umzäunungen herein und fressen einfach Pflanzen ab; aber schon ein paar Scheuchen genügen, um sie abzuhalten. Mich will es bedünken, daß diejenigen, welche die Kängurus in solcher rücksichtslosen Weise verfolgen, gar nicht im Stande sind, die Thiere zu würdigen. Ich will nicht in Abrede stellen, daß Fell und Fleisch weniger Werth haben als die Decke und das Wildpret unseres Hirsches: so werthlos aber als man beides in Australien hält, ist es denn doch nicht. Viele erachten das Fleisch für nicht viel besser als Aas, wollen es kaum umsonst, selbst an Plätzen, wo das Ochsen- und Hammelfleisch verhältnismäßig theuer bezahlt wird, und für das Fell mögen die Händler auch nicht mehr geben als Schilling oder Mark. Ich aber kann aus eigner Erfahrung versichern, daß das Fleisch durchaus nicht schlecht und das Fell wenigstens eben so gut, ja feiner als Kalbleder ist. Die Leute behaupten zwar, das Fleisch sei nicht nahrhaft; ich aber muß diese Angabe für einen entschiedenen Irrthum halten. Mein alter Zeltgenosse und ich lebten von Kängurufleische, so lange wir im Walde waren, und thaten unsere Arbeit so gut als irgend ein anderer. »Spart das Mehl, aber fallt über die Kängurus her«, pflegten die Buschmänner zu sagen, wenn das Mehl zur Neige ging. Zwar will ich nicht bestreiten, daß das besagte Fleisch nur ein untergeordnetes Wildpret, weil trocken und fade, sehr blutreich und dunkel von Farbe ist, auch nicht so gut schmeckt wie Hammelfleisch; wohl aber behaupte ich, daß man es nicht zu verachten braucht, und daß namentlich der Schwanz eine ganz ausgezeichnete Suppe liefert.

»Die ergiebigste Art Kängurus zu jagen ist, eine Schützenlinie zu bilden und die Thiere durch einen berittenen, von Hunden unterstützten Gehülfen sich zutreiben zu lassen. Ein guter Treiber ist für die Jagd von großer Bedeutung. Die Kängurus lassen sich nach jeder beliebigen Gegend hintreiben und halten die einmal genommene Richtung unter allen Umständen fest, zertheilen sich wohl, weichen jedoch auch dann nicht von dem eingeschlagenen Wege ab. Die Schützen setzen sich am besten unter Bäume und verharren in niedergebeugter Stellung, bis die Thiere in schußrechter Entfernung angelangt sind. Bisweilen durchbricht der ganze Haufen die Schützenlinie an einer Stelle; meist aber theilen sich die Kängurus beim ersten Schusse und laufen längs der Linie herunter. Wer das Schießen versteht, erlegt bei jedem Treiben mehrere Stücke. Einer aus der Gesellschaft muß, noch ehe die Herde in Schußweite angekommen, einen Schuß auf sie abfeuern, um sie zu zerstreuen, die übrigen müssen wo möglich zwei Büchsen schußfertig bei sich haben und ihres Schusses selbstverständlich sicher sein. Ich meinestheils habe auf diese Weise oft vier Stück bei einem einzigen Treiben erlegt. Niemals darf man sich verleiten lassen, auf das zuerst niedergeschossene zuzueilen, weil man durch sein voreiliges Erscheinen oft alle übrigen verscheucht. Es kommt nicht selten vor, daß zwei Kängurus durch eine Kugel getroffen werden, und mein alter Kamerad schoß sogar rechts und links mit je einer Kugel jedesmal zwei Weibchen, von denen drei große Junge im Beutel trugen, so daß er sieben Thiere mit zwei Schüssen erlangte. Wenn die Kängurus nicht zu stürmisch herankommen, empfiehlt es sich, sie durch einen Pfiff anzurufen, da sie dann oft wie anderes Wild auf einen Augenblick stutzen und den Kopf erheben. Sie sind übrigens sehr lebenszäh und laufen verwundet noch eine weite Strecke weg.

»Das große Geheimnis beim Känguruschießen, welches von vielen für überaus schwierig gehalten wird, beruht darin, sich nie zu übereilen. Man muß niemals eher schießen, als bis das Känguru in guter Schußweite angelangt ist und dann nach dem Halse zielen. Doch will ich nicht verkennen, daß die eigenthümliche Art der Thiere zu springen, Anfänger sehr verwirrt, und es auch für den ausgelernten Schützen keineswegs leicht ist, ein in voller Flucht dahinjagendes Känguru zu erlegen. Leider muß ich sagen, daß die Jagd, wenn man sie Monate lang Tag für Tag betreibt, zuletzt doch sehr einförmig wird. Würdiger eines Weidmannes ist es offenbar, mit der treu erprobten Büchse in der Hand an die weidenden Kängurus sich anzubirschen, das stärkste Männchen aus dem Haufen aufs Korn zu nehmen und niederzustrecken. Ein Schuß mit der Büchse ist aus dem Grunde besonders schwierig, weil Hals und Brust sehr verschmächtigt sind, auf einen Schuß durch den Unterleib aber das Thier nur selten fällt. Wohlhabende Ansiedler pflegen die Kängurus mit Hunden zu jagen und benutzen hierzu eine Art Birschhunde, welche man geradezu Känguru-Hunde nennt. Gute Hunde jagen Kängurus bald nieder, besonders wenn der Grund feucht ist und wissen auch den gefährlichen Waffen der Thiere geschickt zu entgehen. Nicht immer nämlich geht die Kängurujagd so ungehindert von statten, als man meinen möchte; denn auch dieses friedliche Thier weiß sich zu vertheidigen. Seine Stärke liegt in den kräftigen Hinterläufen, deren Mittelzehe, wie bekannt, einen scharfen Nagel trägt. Mit diesem bringt es seinen Feinden gefährliche Wunden bei. Junge Hunde gerathen regelmäßig in den Bereich der Hinterklauen; einige tiefe Verwundungen oder von dem mit den Hinterfüßen ausschlagenden Känguru empfangene Hiebe machen sie jedoch sehr bald vorsichtig. Im Nothfalle sucht sich das Thier auch durch Beißen zu wehren: ich habe gesehen, daß ein altes Männchen einen Hund mit den Vorderarmen umklammerte und ihn zu beißen versuchte. Auch der Mensch hat sich vorzusehen, um nicht die Kraft der Klauen an sich zu erfahren, und jedenfalls thut der Jäger wohl, wenn er dem niedergeschossenen Wilde sofort die Sehnen durchschneidet; denn noch todteswund schlagen die Kängurus in gefährlicher Weise mit den Hinterbeinen um sich. Ich bin zweimal in Gefahr gewesen, von einem Känguru verwundet zu werden, und beide Male mit einer Kraft zu Boden geworfen worden, daß mir Hören und Sehen verging, war aber jedesmal glücklicher Weise dem Känguru ganz nahe, so daß ich die Schläge anstatt mit der Klaue nur mit der Sohle empfing. Einmal wurde ich von einem alten Männchen förmlich angegriffen und war herzlich froh, als das Thier vor Erschöpfung zusammenbrach, ehe es seine Kräfte an mir auslassen konnte.«

Befindet sich in der Nähe des Weidegrundes ein Fluß oder See, so eilen, wie wir von früheren Beobachtern wissen, dje gejagten Kängurus regelmäßig dem Wasser zu und stellen sich hier ruhig auf, die ankommenden Hunde erwartend. Ihre große Leibeshöhe erlaubt ihnen, zu stehen, wenn die Hunde bereits schwimmen müssen, und gerade hierdurch erlangen sie Vortheile. Der erste Hund, welcher ankommt, wird augenblicklich von dem Känguru gepackt und zunächst mit den Vorderfüßen, dann aber mit den Hinterfüßen unter das Wasser gedrückt und hier solange festgehalten, bis er ertränkt ist. Ein starkes Männchen der größeren Arten kann selbst einer zahlreichen Meute zu schaffen machen. Es läßt mit der größten Seelenruhe einen der Feinde nach dem andern schwimmend an sich kommen und nimmt geschickt den günstigen Augenblick wahr, um sich der Angreifer zu entledigen. Der einmal angepackte Hund ist regelmäßig verloren, wenn ihm nicht ein zweiter zu Hülfe kommt, und derjenige, welcher wirklich gerettet wird, eilt nach dem wider Willen genommenen Bade so schnell, als er kann, dem Ufer zu, ist auch durch kein Mittel zu bewegen, den mißlungenen Angriff zu erneuern. Erfahrene Hunde stürmen in Menge herbei, umstellen das Thier von allen Seiten, stürzen plötzlich vereint auf dasselbe los, packen es an der Kehle, reißen es zu Boden, schleppen es immer nach vorwärts, so daß es seine gefährlichen Waffen kaum brauchen kann, und würgen es entweder ab oder halten es solange fest, bis die Jäger herbeikommen.

»Nach beendeter Jagd,« fährt der alte Buschmann fort, »werden die erlegten Kängurus zusammengetragen und zunächst ausgeweidet. Dies geschieht in eigenthümlicher Weise. Man benutzt nämlich nur die Hinterhälfte des Thieres und überläßt Eingeweide und Vordertheile den Dingos und Adlern. Zu diesem Behufe häutet man das ganze Vordertheil ab, trennt es unterhalb der Niere vom Hintertheile und schlägt die Haut über dieses hinweg; dann schneidet man ein Loch durch die Haut, steckt den Schwanz hindurch, schiebt die Haut bis an die Wurzel des Schwanzes und bedeckt so die Bruchseite des Hinterviertels. Hierauf wirft man das Thier über die Schulter, so daß man mit jeder Hand eins der Hinterbeine fassen kann und trägt es in dieser, dem Jäger bequemsten Weise dem Zelte zu. Ein so beladener Weidmann gleicht ungefähr einem Savoyardenknaben mit einem Affen, dessen Schwanz hinten weit herabhängt, auf der Schulter. Das erbeutete Wildpret gewährt den hauptsächlichsten Nutzen, welchen die Jagd abwirft. Das Fell wird kaum besonders verwendet, obgleich nicht zu bezweifeln ist, daß es gutes Pelzwerk abgeben würde.

»Etwas besser lohnt der Fang der Jungen, welche in allen Küstenstädten von Thierhändlern gekauft und ziemlich gut bezahlt werden. Um Kängurus lebend zu erhalten, legt man ihnen Schlingen auf die erkundeten Wechsel im Walde. Diese Fangweise erfordert jedoch der weidenden Hausthiere halber große Aufmerksamkeit. Leichter ist es, sich der Jungen zu bemächtigen, indem man mit der Büchse in der Hand an die werdende Herde sich anbirscht und die Weibchen, welche Junge im Beutel tragen, aus dem Haufen wegschießt, hierauf rasch zur Stelle eilt, das Junge aus dem Beutel hebt und einstweilen in einen Sack steckt. Die so erbeuteten Kängurus werden in den ersten Tagen der Gefangenschaft sorgfältig warm gehalten und mit lauwarmer Milch gefüttert. Um die Mittagszeit läßt man sie einige Stunden ins Freie, damit sie sich Bewegung machen. So pflegt man sie, bis sie Gras abzuweiden beginnen; dann sind sie zur Rücksendung nach Europa reif.«

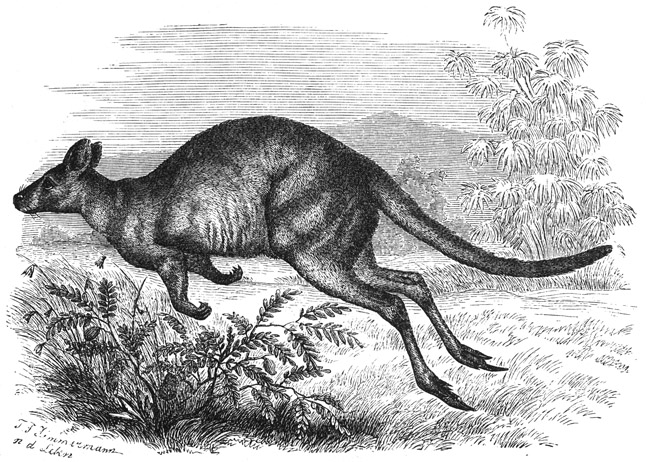

Riesenkänguru.

In die Gefangenschaft fügen sich alle Arten ohne viele Umstände, lassen sich mit grünem Futter, Blättern, Rüben, Körnern, Brod u. dgl. auch ohne Mühe erhalten, verlangen oder bedürfen im Winter keinen sonderlich warmen Stall und pflanzen sich bei geeigneter Pflege ohne Umstände fort. Obwohl sie der Wärme zugethan sind und sich gern behaglich im Strahle der Sonne dehnen und recken, schaden ihnen doch auch strengere Winterkälte und Schnee nicht, falls sie nur ein trockenes und gegen Wind geschütztes Plätzchen haben, nach welchem sie sich zurückziehen können. Dank dieser Genügsamkeit und Unempfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse sieht man Kängurus gegenwärtig in allen Thiergärten als regelmäßige Erscheinungen, züchtet auch alljährlich viele von ihnen. Trotzdem dürften sie im allgemeinen wohl kaum jemals Hoffnungen erfüllen, welche auf sie gesetzt worden sind. Meiner Ansicht nach eignen sich nur sehr wenige von ihnen zur Einbürgerung bei uns, beziehentlich zur Bewilderung größerer Jagdgebiete. Ganz abgesehen davon, daß die meisten von ihnen, vollständig sich selbst überlassen, in unserem Klima kaum ausdauern dürften, ist ihre Vermehrung doch zu schwach und ihr Nutzen zu gering, als daß man sie zum Ersatz unseres mehr und mehr abnehmenden Wildes empfehlen könnte. Dagegen würden sie kleineren, umhegten und geschützten Parks, in denen sie keinen Schaden anrichten können, sicherlich zur Zierde gereichen.

Unter den wenigen Sippen, in welche die Familie zerfällt, stellt man die Kängurus im engern Sinne ( Macropus ) obenan. Der hinterste breite Schneidezahn ist bei ihnen gefurcht, der obere Eckzahn, wenn vorhanden, stets sehr klein. Die Vorderbeine sind regelmäßig schwach.

Das Riesenkänguru ( Macropus giganteus, M. Major), der »Boomer« der Ansiedler, gehört zu den größten Arten der Familie. Sehr alte Männchen haben in sitzender Stellung fast Mannshöhe; ihre Länge beträgt gegen drei Meter, wovon etwa 90 Centim. auf den Schwanz gerechnet werden müssen, ihr Gewicht schwankt zwischen 100 bis 150 Kilogramm. Das Weibchen ist durchschnittlich um ein Drittheil kleiner als das Männchen. Die Behaarung ist reichlich, dicht, glatt und weich, fast wollig, die Färbung ein schwer zu bestimmendes Braun, gemischt mit Grau. Die Vorderarme, Schienbeine und Fußwurzeln sind hellgelblichbraun, die Zehen schwärzlich; der Kopf ist auf dem Nasenrücken lichter als auf den Seiten, an den Oberlippen aber weißlich, die Außenseite der Ohren nußbraun, die Innenseite weiß; der Schwanz zeigt an seiner Wurzel die Färbung des Rückens, wird dann grau und an der Spitze schwarz.

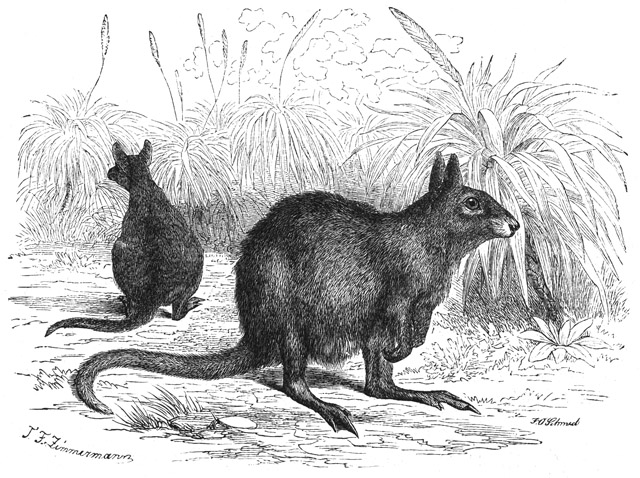

Pademelon ( Macropus Thetidis). [1/8] natürl. Größe.

Cook entdeckte das Känguru 1770 an der Küste von Neusüdwales und gab ihm nach einer Benennung der dortigen Eingebornen den Namen, welcher später zur Bezeichnung der ganzen Familie gebraucht wurde. Das Thier lebt auf grasbewachsenen Triften oder in spärlich bestandenen Buschwaldungen, wie solche in Australien häufig gefunden werden. In das Gebüsch zieht es sich namentlich im Sommer zurück, um sich vor der heißen Mittagssonne zu schützen. Gegenwärtig ist es durch die fortwährende Verfolgung weit in das Innere gedrängt worden, und auch hier beginnt es seltener zu werden. Es lebt in Trupps, ist jedoch nicht so gesellig, als man anfangs glaubte, getäuscht durch Vereinigung verschiedener Familien. Gewöhnlich sieht man nur ihrer drei oder vier zusammen, und diese in so losem Verbande, daß sich eigentlich keines um das andere kümmert, sondern jedes unabhängig seinen eigenen Weg geht. Besonders gute Weide vereinigt eine größere Anzahl, welche wieder sich trennt, wenn sie eine Oertlichkeit ausgenutzt hat. Früher glaubte man, in den Männchen die Leitthiere eines Trupps annehmen zu dürfen, wahrscheinlich, weil sie ihrer bedeutenden Größe wegen zu solchem Amte geeignet erscheinen mochten; aber auch diese Annahme hat sich als unrichtig herausgestellt. Alle Beobachter stimmen darin überein, daß das Känguru im hohen Grade scheu und furchtsam ist und dem Menschen nur selten erlaubt, ihm in erwünschter Weise sich zu nähern. Gould, welcher ein vortreffliches Werk über diese Familie geschrieben hat, sagt über die flüchtigen Kängurus folgendes: »Ich erinnere mich mit besonderer Vorliebe eines schönen Boomers, welcher sich in der offenen Ebene zwischen den Hunden plötzlich aufrichtete und dann dahin jagte. Zuerst warf er seinen Kopf empor, um nach seinen Verfolgern zu schielen und gleichzeitig zu sehen, welche Seite des Weges ihm offen war; dann aber jagte er, ohne einen Augenblick zu zögern, vorwärts und gab uns Gelegenheit, das tollste Rennen zu beobachten, welches ein Thier jemals vor unseren Augen ausgeführt hat. Vierzehn (englische) Meilen in einem Zuge rannte der vogelschnelle Läufer, und da er vollen Spielraum hatte, zweifelte ich nicht im geringsten, daß er uns entkommen würde. Zu seinem Unglück aber hatte er seinen Weg nach einer Landzunge gerichtet, welche ungefähr zwei Meilen weit in die See hinauslief. Dort wurde ihm der Weg abgeschnitten und er gezwungen, schwimmend seine Rettung zu suchen. Der Meeresarm, welcher ihn vom festen Lande trennte, mochte ungefähr zwei Meilen breit sein, und eine frische Brise trieb die Wellen hart gegen ihn. Aber es blieb ihm keine andere Wahl, als entweder den Kampf mit den Hunden aufzunehmen, oder seine Rettung in der See zu suchen. Ohne Besinnen stürzte er sich in die Wogen und durchschwamm sie muthig, obgleich die Wellen halb über ihn hinweggingen. Schließlich jedoch wurde er genöthigt, umzukehren, und abgemattet und entkräftet, wie er war, erlag er nunmehr seinen Verfolgern in kurzer Frist. Die Entfernung, welche er auf seiner Flucht durchjagt hatte, konnte, wenn man die verschiedenen Krümmungen hinzurechnen wollte, nicht unter achtzehn Meilen betragen haben, und sicherlich durchschwamm er deren zwei. Ich bin nicht im Stande, die Zeit zu bestimmen, in welcher er diese Strecke durchrannte, glaube jedoch, daß ungefähr zwei Stunden vergangen sein mochten, als er am Ende der betreffenden Landzunge ankam. Dort aber rannte er noch ebenso schnell wie im Anfange.«

Im übrigen habe ich über das Leben des Thieres nach dem bereits Mitgetheilten nichts weiter zu bemerken; denn gerade an dieser Art der Familie hat man die meisten Beobachtungen gemacht. Gegenwärtig sieht man das Känguru seltener bei uns in der Gefangenschaft als früher, da es in seiner Heimat weit häufiger war. Bei guter Pflege dauert es bei uns lange aus; einzelne lebten zehn bis fünfzehn Jahre in Europa.

Eine der kleineren und hübschesten Arten der Familie ist das Pademelon ( Macropus Thetidis, Halmaturus Thetidis und nuchalis, Thylogale Eugenii). Es erreicht kaum den dritten Theil der Größe des Kängurus; seine Länge beträgt nur 1,1 Meter, wovon 45 Centim. auf den Schwanz zu rechnen sind. Das Fell ist lang und weich, die Färbung der obern Theile braungrau, welches im Nacken in Rostroth übergeht, die der Unterseite weiß oder gelblichweiß; die Seiten sind röthlich, die Füße gleichmäßig braun, die Vorderfüße grau; der mit kurzen, harschen Haaren bedeckte Schwanz sieht oben grau, unten bräunlichweiß aus. – Das Thier wird wegen seiner vorn kahlen Muffel mit anderen Verwandten in einer besondern Untersippe ( Halmaturus) vereinigt.

Hasenspringer ( Macropus leporoides). [1/5] natürl. Größe.

Nach Gould bewohnt das Pademelon buschreiche Gegenden in der Nähe der Moritonbai und lebt hier einzeln und in kleinen Trupps, wegen seines zarten, höchst wohlschmeckenden Fleisches, welches dem Wildbret unseres Hasen ähnelt, eifrig verfolgt von den Eingebornen wie von den Ansiedlern. In seiner Lebensweise ähnelt es durchaus seinen Verwandten. An Gefangenen ist mir aufgefallen, daß sie ihre Vorderglieder beim Springen ziemlich ausgebreitet, seitlich vom Leibe abstehend, tragen, während andere Arten sie zusammenhalten. Durch diese Eigenthümlichkeit unterscheidet man das Pademelon auf den ersten Blick von anderen, ihm sehr ähnlichen Arten. Ein Pärchen, welches ich pflegte, vertrug sich, wie die meisten Springbeutler, ausgezeichnet, nicht aber mit verwandten Arten. Ein männliches Wallaby ( Macropus Billardierii), welches gelegentlich in sein Gehege kam, mochte vom männlichen Pademelon aus Eifersucht angegriffen worden sein und hatte den Kampf erfolgreich aufgenommen. Das Ergebnis war, daß unser Pademelon im eigentlichen Sinne des Wortes viel Haare lassen mußte. Sein Hinterrücken war, als ich von dem ausgefochtenen Streite Kenntnis erhielt, fast gänzlich kahl gekratzt und hier und da nicht unbeträchtlich geschrammt. Man ersah aus den Verletzungen, daß es vom Wallaby zu Boden geworfen und mit den Hinterfüßen mißhandelt sein mußte. Das weibliche Pademelon war auch etwas zerkratzt, wahrscheinlich, weil es sich geweigert hatte, den stürmischen Bewerbungen des bisher unbeweibten Wallabys Gewähr zu schenken.

Gould trennt von den Kängurus auch eine andere kleinere Art, den Hasenspringer ( Macropus leporoides, Lagorchestes leporoides), so genannt, weil er in Wesen und Färbung vielfach an einen Hasen erinnert. Seine Länge beträgt 60 Centim., wovon etwa 35 Centim. auf den Schwanz kommen. Der Leib ist gestreckt, die Läufe und Klauen sind schlank, die kleinen Vorderpfoten mit scharfen, spitzigen Nägeln bewehrt. Die Schnauze ist sammetartig behaart, die Ohren, welche innen mit langen, weißen Haaren, außen mit kurzen, schwarzen und weißen bekleidet sind, laufen spitz zu. Der übrige Pelz zeigt das so schwer zu beschreibende Farbengemisch der Hasen; die Haare der Oberseite sind am Grunde schwarz, sodann röthlichbraun, hierauf rostweiß und endlich schwarz, an Brust und Bauch grau und rostweiß gefärbt. Ein dunkler Flecken steht auf dem Unterschenkel; die Läufe sind grau gesprenkelt, die Schnauzenhaare schwarz und weiß.

Der Hasenspringer bewohnt den größten Theil des innern Australien und erinnert auch in seiner Lebensweise vielfach an unsern Hasen. Wie dieser, ist er ein Nachtthier, welches sich bei Tage in ein tief ausgegrabenes Lager drückt und Jäger und Hunde nahe auf den Leib kommen läßt, bevor er aufspringt, in der Hoffnung, daß sein mit dem Boden gleichgefärbtes Kleid ihn verbergen müsse. Wirklich täuscht er die Hunde oft, und auch, wenn er vor ihnen flüchtet, wendet er gewisse Listen an, indem er, wie Freund Lampe, plötzlich Haken schlägt und so eilig als möglich rückwärts flüchtet. Eine Beobachtung, welche Gould machte, verdient erwähnt zu werden. »In einer der Ebenen Südaustraliens«, erzählt er, »jagte ich ein Hasenkänguru mit zwei flinken Hunden. Nachdem es ungefähr eine Viertelmeile laufend zurückgelegt hatte, wandte es sich plötzlich und kam gegen mich zurück. Die Hunde waren ihm dicht auf den Fersen. Ich stand vollkommen still, und so lief das Thier bis gegen sechs Meter an mich heran, bevor es mich bemerkte. Zu meinem großen Erstaunen bog es jedoch weder zur Rechten noch zur Linken aus, sondern setzte mit einem gewaltigen Sprunge über meinen Kopf weg. Ich war nicht im Stande, ihm einen Schuß nachzusenden.«

Gebirgsthiere sind die Bergkängurus ( Petrogale), von den übrigen durch ihr etwas abweichendes Gebiß, die kurzen Hinterbeine und den buschigen Schwanz unterschiedene mittelgroße Springbeutler.

Das Felsenkänguru ( Petrogale penicillata, Macropus albogularis, Heteropus penicillatus und albogularis) erreicht, einschließlich des körperlangen Schwanzes, 1,25 Meter an Länge und ist tief purpurgrau, seitlich weißbraun, hinten schwarz, unten braun oder gelblich, an Kinn und Brust weiß, auf den Wangen graulichweiß, am Rande der übrigens schwarzen Ohren gelb, an Füßen und Schwanz schwarz gefärbt.

Das gleich große Bergkänguru ( Petrogale xanthopus ) ist blaß röthlich braun, mit Grau gemischt, längs der Rückenmitte dunkler, unterseits weiß, eine Querbinde über den Schenkel ebenso, eine seitliche, von der weißen Unterseite scharf begrenzte Längsbinde schwärzlich, der Fußwurzeltheil gelb gefärbt, der Schwanz gelb und schwarzbraun geringelt. Mehr oder minder erhebliche Abänderungen scheinen beim Berg- wie beim Felsenkänguru nicht selten zu sein.

Die Gebirge von Neusüdwales beherbergen das Felsenkänguru in ziemlicher Anzahl; doch wird es nicht häufig bemerkt, weil es ein Nachtfreund ist, welcher nur äußerst selten vor Sonnenuntergang aus dunklen Höhlen und Gängen zwischen den Felsen hervorkommt. Die Behendigkeit, mit welcher es auf den gefährlichen Abhängen und Felsenwänden umherklettert, würde einem Affen alle Ehre machen, und wirklich glaubt der Europäer, welcher dieses Thier zum erstenmale im dämmerigen Halbdunkel des Abends erblickt, einen Pavian vor sich zu sehen. Seine Kletterfertigkeit schützt es weit mehr als die übrigen Verwandten vor den Nachstellungen des Menschen und anderer Feinde. Das Felsenkänguru verlangt einen sehr geübten Jäger und fällt auch diesem nur dann zur Beute, wenn er den von seinem Wilde streng eingehaltenen Wechsel ausgespürt hat. Die Eingeborenen folgen der deutlich wahrnehmbaren Fährte wohl auch bis zu dem Geklüft, in welchem sich das Thier bei Tage verborgen hält; zu solcher Jagd aber gehört die bewunderungswürdige Geduld des Wilden: der Europäer unterläßt sie weislich. Ein schlimmerer Feind als der Mensch soll der Dingo sein, weil er häufig genug in den Höhlen wohnt, in welche das Felsenkänguru sich bei Tage zurückzieht. Doch gelingt es auch ihm nur durch Ueberrumpelung, sich des sehr vorsichtigen Thieres zu bemächtigen; denn wenn dieses seinen Feind bemerkt, ist es mit wenigen Sätzen außer aller Gefahr. Seine Gewandtheit läßt es die höchsten und unzugänglichsten Stellen ohne Mühe erreichen. Nach Versicherung der Eingeborenen soll übrigens das Felsenkänguru vorzugsweise solche Klüfte bewohnen, welche mehrere Ausgänge haben. Verwundete Thiere dieser Art gehen dem Jäger gewöhnlich verloren: sie schlüpfen wenige Augenblicke vor ihrem Tode noch in eine Höhle und verenden dort.

Bergkänguru ( Petrogale xanthopus). [1/10] natürl. Größe.

In der Neuzeit hat man auch Bergkängurus wiederholt lebend zu uns gebracht, und gegenwärtig sieht man sie in vielen Thiergärten. So weit meine Beobachtungen reichen, unterscheiden sie sich, abgesehen von ihrer Lust zu klettern, in ihrem Betragen nicht von den Verwandten. Richtet man ihnen in ihrem Gehege einen künstlichen Felsen her, so klettern sie gern an dessen Wänden umher, nehmen verschiedene ihnen mögliche Stellungen an und gewähren einen hübschen Anblick; so weit aber geht ihre Kletterfertigkeit nicht, daß sie höhere Gitter zu übersteigen vermöchten, denn ihr Erklimmen der Felsen geschieht hüpfend, nicht aber kletternd, und sie bedürfen, um eine Höhe zu gewinnen, mindestens den zum Aufspringen erforderlichen Raum.

Bei guter Pflege pflanzen sie sich ebenso leicht wie ihre Verwandten in der Gefangenschaft fort.

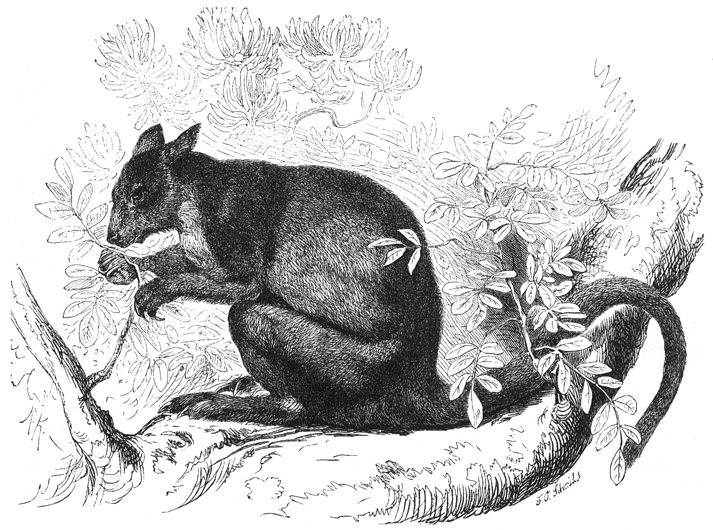

Die Kletterfertigkeit der Springbeutelthiere gipfelt im Baum- oder Bärenkänguru aus Neuguinea ( Dendrolagus ursinus ), einem der auffallendsten und von dem Gesammtgepräge am meisten abweichenden Mitgliede der Familie, von welchem man bis jetzt nur noch einen Verwandten kennt. Die großen und kräftigen Vorderarme, welche gegen die Hinterbeine wenig zurückstehen, sind ein sehr bezeichnendes Merkmal dieser Sippe. Die oberen Schneidezähne sind fast gleich groß; der hintere hat keine Furche; der obere Eckzahn ist verhältnismäßig stark entwickelt. Das Baumkänguru ist ein ziemlich großes Thier von 1,25 Meter Leibeslänge, wovon etwas mehr als die Hälfte auf den Schwanz gerechnet werden muß, sein Leib gedrungen und kräftig, der Kopf kurz. Der Pelz besteht aus straffen, schwarzen, an der Wurzel bräunlichen Haaren; die Ohrenspitzen, das Gesicht und die Untertheile sind braun, die Wangen gelblich, ein Ring um das Auge ist dunkler.

Baumkänguru ( Dendrolagus ursinus). [1/7] natürl. Größe.

Alle Beobachter stimmen darin überein, daß man sich keine merkwürdigere Erscheinung denken könne, als ein Baumkänguru, welches sich lustig auf den Zweigen bewegt und fast alle Kletterkünste zeigt, die in der Klasse der Säugethiere überhaupt beobachtet werden. Mit der größten Leichtigkeit klimmt das Thier an den Baumstämmen empor, mit der Sicherheit eines Eichhorns steigt es auf- und abwärts; aber gleichwohl erscheint es so fremd da oben, daß jeder Beschauer geradezu verblüfft ist, wenn das dunkelhaarige, langgliedrige Geschöpf unversehens vom Boden auf einen Baum hinaufhüpft und dort im schwankenden Gezweige sich bewegt. Dem Aufenthalt entsprechend, äst es sich vorzugsweise von Blättern, Knospen und Schößlingen der Bäume; wahrscheinlich verzehrt es auch Früchte.

In der Gefangenschaft sieht man es selten; mir ist ein einziges zu Gesicht gekommen. Dasselbe lebte im Thiergarten zu Rotterdam, war aber in einem so unpassenden Käfige eingesperrt, daß es seine Fähigkeiten nicht an den Tag legen konnte. Leider scheiterten meine Bemühungen, es zu erwerben. Mein damaliger Berufsgenosse, ein alter Thierschausteller, kannte das seltene Geschöpf selbstverständlich nicht, wußte aber doch soviel, daß er es mit einem ungewöhnlichen Känguru zu thun hatte, und ließ sich durch keine Bitte bewegen, es mir abzulassen. Rosenberg hat, wie er mir schreibt, ebensowohl das Bärenkänguru wie seinen Verwandten längere Zeit gepflegt. »Beide Arten werden rasch zahm und gewöhnen sich leicht an ihren Pfleger, bekunden auch nicht die mindeste Furcht vor Hunden. Die meinen liefen frei umher und folgten mir auf Schritt und Tritt, mit rasch sich wiederholenden Sprüngen der Hinterbeine. Das Klettern, wobei der Stamm oder Ast mit den Vorderfüßen umfaßt wurde, geschah etwas schwerfällig. Ich fütterte sie mit Pflanzenkost, namentlich mit reifen Pisangfrüchten, welche sie, auf den Hinterbeinen sitzend, nach Art der Affen, nur plumper, zum Munde brachten und verzehrten. Das Bärenkänguru kommt häufiger vor als sein Verwandter, ist allen Papuas auf Neuguinea unter dem Namen » Niaai« wohlbekannt, wird von ihnen oft gefangen und gelangt auch keineswegs selten lebend nach Ternate.«

Die kleinen Springbeutelthiere nennt man Kängururatten ( Hypsiprymnus). Sie ähneln den größeren Verwandten noch sehr, unterscheiden sich aber außer der geringen Größe durch verhältnismäßig kürzern Schwanz, durch die kurzen Vorderglieder mit langen Nägeln an den Mittelzehen, die gespaltene Oberlippe, die kleinen, runden Ohren, welche wirklich an Mäuseohren erinnern, und hauptsächlich endlich durch das Gebiß, welches im Oberkiefer bestimmt ausgebildete Eckzähne besitzt. Man hat auch diese Sippe wieder getrennt, weil man beobachtet hat, daß einige ihren Schwanz, wenn auch in beschränkter Weise, als Greifwerkzeuge benutzen können.

Als größte Art kennen wir bis jetzt die Opossumratte ( Hypsiprymnus penicillatus, H. setosus und Olgilbyi, Bettongia penicillata), ein Thier von Kaninchengröße mit ziemlich langen Haaren, graubrauner Färbung, schwarzer und weißer Sprenkelung auf der Oberseite und schmutzig weißer oder gelblicher Färbung auf der Unterseite. Es ist durch eine Quaste langer, schwarzer, buschiger Haare im Enddrittel des Schwanzes besonders ausgezeichnet und im ganzen 65 Centim. lang, wovon auf den Schwanz 30 Centim. gerechnet werden müssen. Seine Heimat ist Neusüdwales.

Ueber Lebensweise und Betragen theilt Gould etwa das Nachstehende mit.

»Gleich den übrigen Arten der Sippe gräbt sich die Opossumratte eine Höhlung im Boden zur Aufnahme ihres dickwandigen Grasnestes aus, dessen Aussehen mit der Umgebung so vollkommen im Einklange steht, daß man es ohne die sorgfältigste Prüfung sicher übersieht. Der Platz wird regelmäßig zwischen Grasbüscheln oder in der Nähe eines Busches gewählt. Bei Tage liegt eins oder ein Paar der Thiere in solchem Neste, den Blicken gänzlich entzogen, weil es die durch das Einkriechen entstehende Oeffnung immer sorgfältig bedeckt oder schließt. Die Eingebornen freilich lassen sich nicht täuschen. Sie entdecken fast jedes Nest und tödten dann beinahe immer die Schläfer innerhalb desselben durch einen Schlag mit ihrer Keule.

»Sehr merkwürdig ist es, wie diese Zwergkängurus das dürre Gras zu ihrem Neste herbeischaffen. Es geschieht dies nämlich mit Hülfe des Schwanzes, welcher sehr greiffähig ist. Das Thier faßt mit ihm einen Büschel und schleppt denselben zum bestimmten Orte: wie sonderbar und belustigend dies aussieht, kann man sich denken. Auch im Gefangenleben schleppen sie sich in gleicher Weise die Stoffe zu ihrem Lager herbei; wenigstens thaten es einige, welche der Earl von Derby unter möglichster Berücksichtigung ihrer Lebenserfordernisse in seinem Thierparke zu Knowsely hielt.

»In Australien beherbergen die trockenen Ebenen und Hügel, welche spärlich mit Bäumen nnd Büschen bestanden sind, unsere Thiere. Sie leben zwar nicht in Herden, aber doch in ziemlicher Anzahl zusammen. Erst nach Einbruch der Nacht gehen sie nach Futter aus. Sie äsen sich von Gras und Wurzeln, welch letztere sie durch Ausgraben gewinnen, und zwar, dank ihrer Geschicklichkeit, ohne Beschwerde. Dem Jäger verrathen die ausgescharrten Löcher unter den Büschen ihr Vorhandensein. Wenn sie bei Tage gestört werden, eilen sie mit überraschender Schnelligkeit irgend einer schützenden Erd-, Fels- oder Baumhöhle zu und bergen sich hier gewöhnlich in erwünschter Weise.«

Opossumratte ( Hypsiprymnus penicillatus). [1/6] natürl. Größe.

Die Kängururatte ( Hypsiprymnus murinus, H. setosus, apicalis und Potorus murinus, Macropus minor) ist an ihrem länglichen Kopfe, den kurzen Läufen und dem Rattenschwanze zu erkennen. Ihre Leibeslänge beträgt 40 Centim., die Länge des Schwanzes 25 Centim. Der Leib ist kurz und untersetzt, der Hals dick, der Schwanz lang, flach, ziemlich stark geringelt und geschuppt und noch spärlich mit einigen kurzen, steifen Haaren bedeckt, ein Theil desselben ganz nackt; die Vorderfüße haben getrennte Zehen, während an den Hinterfüßen die zweite und dritte Zehe bis zum letzten Gliede mit einander verwachsen sind. Der lange, lockere, schwach glänzende Pelz ist oben dunkelbraun, mit schwarzer und blaßbrauner Mischung, auf der Unterseite schmutzig- oder gelblichweiß. Die Haare haben dunkle Wurzeln und die der Oberseite schwarze Spitzen; zwischen ihnen stehen aber kürzere, gelbspitzige. Der Schwanz hat an der Wurzel und oben bräunliche, längs der Seiten und unten schwarze Färbung.

Neusüdwales und Vandiemensland sind die Heimat der Kängururatte; bei Port Jackson ist sie häufig. Sie liebt spärlich mit Büschen bestandene Gegenden und meidet offene Triften. Auf ihren Wohnplätzen gräbt sie sich zwischen Grasbüscheln eine Vertiefung in den Boden, kleidet diese mit trockenem Grase und Heu sorgfältig aus und verschläft in ihr, gewöhnlich in Gesellschaft anderer ihrer Art, den Tag; denn auch sie ist ein echtes Nachtthier, welches erst gegen Sonnenuntergang zum Vorscheine kommt. Das Lager wird ebenso geschickt angelegt wie das der beschriebenen Verwandten.

In ihren Bewegungen unterscheidet sich die Kängururatte sehr wesentlich von den Springbeutelthieren. Sie läuft nach eigenen Beobachtungen ganz anders und weit leichter als diese, mehr nach Art der Springmäuse, d. h. indem sie einen der Hinterfüße nach dem andern, nicht aber beide zu gleicher Zeit bewegt. Dieses Trippeln, wie man es wohl nennen kann, geschieht ungemein rasch und gestattet zugleich dem Thiere eine viel größere Gewandtheit, als die satzweise springenden Kängurus sie an den Tag legen. Die Kängururatte ist schnell, behend, lebendig und gleitet und huscht wie ein Schatten über den Boden dahin. Ein geübter Hund fängt sie ohne besondere Mühe, der ungeübte Jäger bedroht sie vergeblich, wenn sie einmal ihr Lager verlassen hat. In diesem wird sie auch von dem Menschen leicht gefangen, da sie ziemlich fest schläft oder ihren ärgsten Feind sehr nahe an sich herankommen läßt, ehe sie aufspringt. Hinsichtlich der Nahrung unterscheidet sie sich von den bisher beschriebenen Verwandten. Sie gräbt hauptsächlich nach Knollen, Gewächsen und Wurzeln und richtet deshalb in den Feldern manchmal empfindlichen Schaden an.

Kängururatte ( Hypsiprymnus murinus). [1/6] natürl. Größe.

Seit dem Bestehen der Thiergärten kommt die Kängururatte nicht selten lebend nach Europa. Sie hält sich vortrefflich bei sehr einfacher Nahrung und bedarf durchaus keines besondern Schutzes. Eine mit Heu ausgepolsterte Kiste oder ein kleines Erdhäuschen genügt ihr; gibt man ihr keine Behausung, so gräbt sie sich selbst ein Lager und füttert dieses, wie in ihrer Heimat, sorgfältig mit Gras, Blättern und Heu aus. Das Lager ist fast kugelrund, oben enger als in der Mitte, sehr glatt ausgekleidet und oben so geschickt bedeckt, daß man unter dem Bündel trockenen Grases schwerlich eine Thierwohnung vermuthen würde. Erst wenn man die obere Decke weghebt, sieht man sie in sich zusammengerollt oder mit anderen ihrer Art verschlungen liegen, doch nur einen Augenblick lang; denn sobald das eindringende Licht sie erweckt, stürmt sie mit einem Satze ins Freie und eilt dann so schnell als möglich davon. Obwohl durchaus Nachtthier, weiß sie doch auch bei Tage sehr geschickt sich zu bewegen und Hindernissen verschiedenster Art gewandt und sicher auszuweichen. Zwischen Gitterwänden hindurch huscht, über dieselben springt sie mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit.

Gefangene erscheinen in den Sommermonaten anderthalb Stunden vor Sonnenuntergang, im Herbste und Winter verhältnismäßig später und huschen und springen dann äußerst lustig in ihrem Gehege umher. So unwillig sie bei Tage über jede Störung sind, so neugierig kommen sie abends herbei, um den zu betrachten, welcher an das Gitter ihres Wohnplatzes herantritt. Sie lassen sich dann gern berühren, während sie bei Tage jede derartige Freundschaftsbezeigung durch ein unwilliges Knurren, plötzliches Entgegenspringen und im Nothfalle durch Bisse zurückweisen. Englische Berichterstatter, welche die Kängururatten in Australien beobachteten, behaupten, daß sie sehr furchtsam wären, ich kann nach meinen Erfahrungen dies nicht bestätigen, sondern finde eher, daß sie muthiger sind als die großen Springbeutelthiere. Namentlich die Männchen können geradezu kühn genannt werden und sind ebenso sehr bösartig. Sie fürchten sich gar nicht vor dem Menschen, sondern gehen ihm mit der Unverschämtheit der Nager zu Leibe, wenn er sich ihnen in unerwünschter Weise aufdrängt. Gegen die eigenen Jungen zeigt sich das Männchen oft boshaft, plagt namentlich die jungen Männchen aus Eifersucht auf alle Weise und zuweilen so arg, daß sie der ewigen Quälerei erliegen.

Die Brunst scheint bei den Kängururatten sehr heftig zu sein. Das Männchen jagt dann das ihm beigegebene Weibchen die ganze Nacht hindurch im Gehege umher, wirft es über den Haufen und beißt und mißhandelt es, wenn es sich nicht gutwillig fügen will. Ein von mir gepflegtes Weibchen wurde nebst seinen schon ziemlich großen Jungen im Beutel bei solcher Gelegenheit von dem erhitzten Männchen getödtet, wahrscheinlich, weil es dieses nicht zulassen wollte.

Die Fortpflanzung erfolgt drei- oder viermal im Laufe des Jahres; denn die Jungen wachsen außerordentlich schnell heran. Ein von mir gepflegtes Pärchen brachte durchschnittlich alle drei Monate ein Junges, woraus also hervorgeht, daß Trächtigkeitsdauer und Entwickelung des Jungen im Beutel nur kurze Zeit beanspruchen. Nach Verlauf eines halben Jahres haben die Jungen die Größe der Alten erlangt und sind damit fortpflanzungsfähig geworden. So viel mir bekannt, bringen Kängururatten regelmäßig nur ein Junges zur Welt, nicht aber deren zwei, wie man in einzelnen Naturgeschichten angegeben findet.

Vielleicht würde es sich belohnen, wenn man den Versuch machen wollte, dieses sonderbare und anziehende Thier bei uns einzubürgern. In einem großen umhegten Garten könnte man sich einen Stamm heranziehen, welchen man dann aussetzte und einige Zeit sich selbst überließe. Man würde ein sehr harmloses und wenig schädliches Wild gewinnen, dessen Jagd unzweifelhaft alle Verehrer Dianens schon aus dem Grunde aufs höchste begeistern müßte, weil Sonntagsschützen sicherlich Gelegenheit fänden, viel Pulver und Blei los zu werden.

Nach meiner und Anderer Beobachtung darf angenommen werden, daß unser Klima den Kängururatten nicht gefährlich oder doch in viel geringerem Grade als den Kängurus beschwerlich wird. Selbst starker Schneefall ficht sie wenig an, und strengere andauernde Kälte ertragen sie aus dem Grunde leichter als ihre Verwandten, als sie, um zu schlafen, sich in ihr wärmehaltiges Nest zurückziehen. Somit erfüllen sie eigentlich die meisten Bedingungen, welche man an ein bei uns einzubürgerndes Thier stellen kann. Ihr Wildbret dürfte allerdings dem des Hasen nachstehen, aber doch wohl dem unseres Wildkaninchens annähernd gleichkommen, während sie wahrlich weniger Schaden verursachen würden als die beiden genannten Nager.