|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Reicher an Arten und Formen als die Gruppe der Schleichkatzen ist die Familie der Marder ( Mustelidae). Es hält sehr schwer, eine allgemein gültige Beschreibung derselben zu geben; der Leibesbau, das Gebiß und die Fußbildung schwanken mehr als bei allen übrigen Fleischfressern, und man kann deshalb nur sagen, daß die Mitglieder der Abtheilung mittelgroße oder kleine Raubthiere sind, deren Leib sehr gestreckt ist und auf sehr niedrigen Beinen ruht, und deren Füße vier oder fünf Zehen tragen. In der Nähe des Afters finden sich ebenfalls Drüsen wie bei den meisten Schleichkatzen; niemals aber sondern sie einen wohlriechenden Stoff ab wie jene, vielmehr gehören gerade die ärgsten Stänker den Mardern an. Die Behaarung des Leibes ist gewöhnlich eine sehr reichliche und feine, und deshalb finden wir in unserer Familie die geschätztesten aller Pelzthiere.

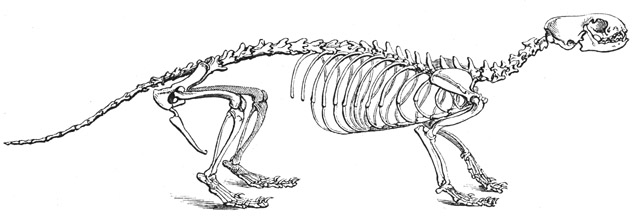

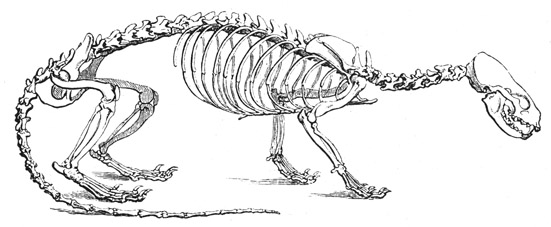

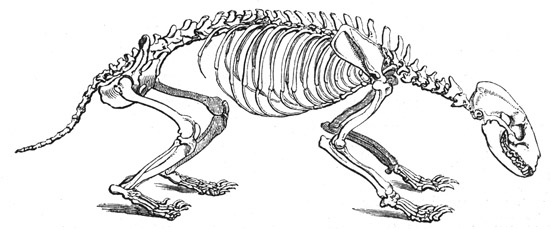

Das Geripp zeichnet sich durch zierliche Formen aus. Elf oder zwölf rippentragende Wirbel umschließen die Brust, acht oder neun bilden den Lendentheil, drei, welche gewöhnlich verwachsen, das Kreuzbein und zwölf bis sechsundzwanzig den Schwanz. Das Schulterblatt ist breit, das Schlüsselbein fehlt regelmäßig. Im Gebisse sind die Eckzähne sehr entwickelt, lang, stark und häufig schneidend an der Kante, die Lückzähne scharf und spitz; der untere Fleischzahn ist zweizackig, der obere durch einen Zacken und einen Höcker ausgezeichnet. Die Krallen sind nicht zurückziehbar.

Die Marder traten zuerst, aber nur einzeln, in der Tertiärzeit auf. Gegenwärtig bewohnen sie alle Erdtheile mit Ausnahme von Australien, alle Klimate und Höhengürtel, die Ebenen wie die Gebirge. Ihre Aufenthaltsorte sind Wälder oder felsige Gegenden, aber auch freie, offene Felder, Gärten und die Wohnungen der Menschen. Die einen sind Erdthiere, die anderen bewohnen das Wasser; jene können gewöhnlich auch vortrefflich klettern, und alle verstehen zu schwimmen. Viele graben sich Löcher und Höhlen in die Erde oder benutzen bereits vorhandene Baue zu ihren Wohnungen; andere bemächtigen sich der Höhlen in Bäumen oder auch der Nester des Eichhorns und mancher Vögel: kurz man kann sagen, daß diese Familie fast alle Oertlichkeiten zu benutzen weiß, von der natürlichen Steinkluft an bis zur künstlichen Höhle, vom Schlupfwinkel in der Wohnung des Menschen bis zu dem Gezweige oder Gewurzel im einsamsten Walde. Die meisten haben einen festen Wohnsitz; viele schweifen aber auch umher, je nachdem das Bedürfnis sie hierzu antreibt. Einige, welche den Norden bewohnen, verfallen in Winterschlaf, die übrigen bleiben während des ganzen Jahres in Thätigkeit.

Fast sämmtliche Marder sind in hohem Grade behende, gewandte, bewegliche Geschöpfe und in allen Leibesübungen ungewöhnlich erfahren. Beim Gehen treten sie mit ganzer Sohle auf, beim Schwimmen gebrauchen sie ihre Pfoten und den Schwanz, beim Klettern wissen sie sich, trotz ihrer stumpfen Krallen, äußerst geschickt anzuklammern und im Gleichgewichte zu erhalten. Ihre Bewegungen stehen selbstverständlich mit ihrer Gestalt vollständig im Einklange. Zobel und Edelmarder z. B. bewegen sich beim Springen in kühn aufgerichteter Haltung, während der ihnen so nah verwandte Steinmarder sich schon viel geduckter hält und mehr schleicht, der Iltis fast nach Art einer Ratte, das Wiesel mäuseartig flink über den Boden huscht, der Fischotter langsam aalartig gleitet, der Vielfraß in Bogen rollend sich fortwälzt, die Tayra mit sprenkelkrummgebogenem Rücken sich fortschnellt, der Dachs bedächtig trabt, der Honigdachs noch lässiger fortgeht, ich möchte sagen »bummelt«. Je höher die Beine, um so kühner die Sätze, je niedriger, um so behender und rennender der Gang, beziehentlich um so fischähnlicher die Bewegung im Wasser. Unter den Sinnen der Marder scheinen Geruch, Gehör und Gesicht auf annähernd gleichhoher Stufe zu stehen; aber auch Geschmack und Gefühl dürfen als wohlentwickelt bezeichnet werden. Ebenso ausgezeichnet wie ihre Leibesbegabungen sind die geistigen Fähigkeiten. Der Verstand erreicht bei den meisten Arten eine hohe Ausbildung. Sie sind klug, listig, mißtrauisch und behutsam, äußerst muthig, blutdürstig und grausam, gegen ihre Jungen aber ungemein zärtlich. Die einen lieben die Geselligkeit, die anderen leben einzeln oder zeitweilig paarweise. Viele sind bei Tag und bei Nacht thätig; die meisten müssen jedoch als Nachtthiere angesehen werden. In bewohnten und belebten Gegenden gehen alle nur nach Sonnenuntergang auf Raub aus. Ihre Nahrung besteht vorzugsweise in Thieren, namentlich in kleinen Säugethieren, Vögeln, deren Eiern, Lurchen und Kerbthieren. Einzelne fressen Schnecken, Fische, Krebse und Muscheln; manche verschmähen nicht einmal das Aas, und andere nähren sich zeitweilig auch von Pflanzenstoffen. Auffallend groß ist der Blutdurst, welcher alle beseelt. Sie erwürgen, wenn sie können, weit mehr, als sie zu ihrer Nahrung brauchen, und manche Arten berauschen sich förmlich in dem Blute, welches sie ihren Opfern aussaugen.

Die Jungen, deren Anzahl erheblich, soviel man weiß, zwischen zwei und zehn, schwankt, kommen blind zur Welt und müssen lange gesäugt und gepflegt werden. Ihre Mutter bewacht sie sorgfältig und vertheidigt sie bei Gefahr mit großem Muthe oder schleppt sie, sobald sie sich nicht sicher fühlt, nach anderen Schlupfwinkeln. Eingefangene und sorgsam aufgezogene Junge erreichen einen hohen Grad von Zahmheit und können dahin gebracht werden, ihrem Herrn wie ein Hund nachzulaufen und für ihn zu jagen und zu fischen. Eine Art ist sogar gänzlich zum Hausthiere geworden und lebt seit unbestimmbaren Zeiten in der Gefangenschaft.

Wegen ihrer Raublust und ihres Blutdurstes fügen einige dem Menschen zuweilen nicht unbeträchtlichen Schaden zu; im allgemeinen überwiegt jedoch der Nutzen, welchen sie mittelbar oder unmittelbar bringen, den von ihnen angerichteten Schaden bei weitem. Aber leider wird diese Wahrheit nur von wenigen Menschen anerkannt und deshalb ein wahrer Vernichtungskrieg gegen unsere Thiere geführt, nicht selten zum empfindlichen Schaden des Menschen. Durch Wegfangen von schädlichen Thieren leisten sie nicht unerhebliche Dienste, und wenn man ihnen auch ihre Eingriffe in das Besitzthum des Menschen nicht verzeihen kann, muß man doch zugeben, daß sie in der Regel nur die Nachlässigkeit ihrer unfreiwilligen Brodherren zu bestrafen pflegen. Wer seinen Taubenschlag oder Hühnerstall schlecht verwahrt, hat Unrecht, dem Marder zu zürnen, welcher sich dies zu Nutze macht, und wer über die Verluste klagt, welche diese Raubthiere dem Haar- oder Federwildstande zufügen, mag bedenken, daß zum mindesten Iltis, Hermelin und Wiesel weit mehr schädliche Nager als Jagdthiere vertilgen. Unbedingt schädlich sind überhaupt nur diejenigen Marderarten, welche der Fischjagd obliegen: alle übrigen bringen auch Nutzen. Der Jäger mag die Thätigkeit des Baum- und Steinmarders verdammen: der Forstwirt wird sie nicht rückhaltlos verurtheilen können.

Damit will ich nicht gesagt haben, daß eine eifrige und verständige Jagd auf unsere größeren Marderarten unberechtigt sei. Abgesehen von den mongolischen Marderjägern und einzelnen Gläubigen, welche, entsprechend den unfehlbaren Satzungen der Kirche, im Fischotterfleische eine fastengerechte Speise sehen, oder einigen Jägern, welche Dachswildpret für ein schmackhaftes Gericht erklären, ißt Niemand Marderfleisch; wohl aber verwerthet man das Fell fast aller Arten der Familie zu trefflichem Pelzwerke. Wie bedeutend die Anzahl der Marder ist, welche alljährlich ihres Felles halber getödtet werden, ergibt sich erst aus einer Zusammenstellung der nachweislichen Erträgnisse des Pelzhandels. Nach Lomer kommen alljährlich gegen dritthalb Millionen Felle verschiedener Marder im Werthe von zwanzig Millionen Mark in die Hände von Europäern und auf den Markt, diejenigen ungerechnet, welche von indianischen und asiatischen Jägern zu eigenem Gebrauche verwendet werden. Indianische und mongolische Stämme leben fast ausschließlich von den Erträgnissen der Jagd auf Pelzthiere, unter denen die Marder anerkanntermaßen die erste Stelle einnehmen; Tausende von Europäern gewinnen durch den Pelzhandel ihren Unterhalt; unbekannte Gebiete sind durch Marder- und Zobeljäger unserer Kenntnis erschlossen worden. Solchem Gewinne gegenüber dürfen alle Verluste, welche wir durch die Marder insgemein zu erleiden haben, mindestens als erträgliche bezeichnet werden.

Gray, welcher die Marder neuerdings vergleichend untersucht hat, theilt die Gesammtheit in vier Unterfamilien ein, unter denen er die Landmarder ( Mustelina ) obenan stellt. Sie kennzeichnen der sehr gestreckte Leib mit mittellangem, gleichmäßig dickem Schwanze, die kurzen Füße mit scharfen, zurückziehbaren Krallen und das wegen der ungleichen Anzahl von Backenzähnen im oberen und unteren Kiefer bemerkenswerthe Gebiß, dessen letzter oberer Backenzahn kurz, klein und in die Quere verlängert ist.

Die oberste Stellung innerhalb dieser Unterfamilie nehmen die Edelmarder ( Martes ) ein, mittelgroße, schlank gebaute und langgestreckte, kurzbeinige Thiere, mit vorn verschmälertem Kopfe, zugespitzter Schnauze, quergestellten, ziemlich kurzen, fast dreiseitigen, an der Spitze schwach abgerundeten Ohren und mittelgroßen, lebhaften Augen, mit fünfzehigen, scharfkralligen Füßen, eine bisamartige Flüssigkeit absondernden Afterdrüsen und langhaarigem, weichem Pelze. Das Gebiß besteht aus 38 Zähnen, sechs Schneidezähnen und einem kräftigen Eckzahne in jedem Kiefer, drei nach hinten zu sich vergrößernden Lückzähnen in jedem Ober-, vier in jedem Unterkiefer, und je zwei Backenzähnen oben und unten.

Als vorzüglichstes Mitglied der Sippe gilt uns der Edel-, Baum- oder Buchmarder ( Martes abietum, Mustela Martes, Viverra Martes, Martes vulgaris, sylvestris und sylvatica, Martarus abietum), ein ebenso schönes als bewegliches Raubthier von etwa 55 Centim. Leibes- und 30 Centim. Schwanzlänge. Der Pelz ist oben dunkelbraun, an der Schnauze fahl, an der Stirn und den Wangen lichtbraun, an den Körperseiten und dem Bauche gelblich, an den Beinen schwarzbraun, und an dem Schwanze dunkelbraun. Ein schmaler, dunkelbrauner Streifen zieht sich unterhalb der Ohren hin. Zwischen den Hinterbeinen befindet sich ein röthlichgelber, dunkelbraun gesäumter Flecken, welcher sich zuweilen in einem schmutziggelben Streifen bis zur Kehle fortzieht. Diese und der Unterhals sind schön dottergelb gefärbt, und hierin liegt das bekannteste Merkmal unseres Thieres. Die dichte, weiche und glänzende Behaarung besteht aus ziemlich langen, steifen Grannenhaaren und kurzem, feinem Wollhaare, welches an der Vorderseite weißgrau, hinten und an den Seiten aber gelblich gefärbt ist. Auf der Oberlippe stehen vier Reihen von Schnurren und außerdem noch einzelne Borstenhaare unter den Augenwinkeln sowie unter dem Kinne und an der Kehle. Im Winter ist die allgemeine Färbung dunkler als im Sommer. Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen durch blässere Färbung des Rückens und einen weniger deutlichen Flecken. Bei jungen Thieren sind Kehle und Unterhals heller gefärbt.

Das Vaterland des Edelmarders erstreckt sich über alle bewaldeten Gegenden der nördlichen Erdhälfte. In Europa findet er sich in Skandinavien, Rußland, England, Deutschland, Frankreich, Ungarn, Italien und Spanien, in Asien bis zum Altai, südlich bis zu den Quellen des Jenisei. Solch ausgedehntem Verbreitungskreise entsprechend, ändert er namentlich in seinem Felle nicht unwesentlich ab. Die größten Edelmarder wohnen in Schweden, und der Pelz derselben ist noch einmal so dicht und so lang als der unserer deutschen Marder, die Färbung grauer. Unter den deutschen finden sich mehr gelbbraune als dunkelbraune, welche letztere namentlich in Tirol vorkommen und dem amerikanischen Zobel oft täuschend ähneln. Die Edelmarder der Lombardei sind blaßgraubraun oder gelbbraun, die der Pyrenäen groß und stark, aber ebenfalls hell, die aus Macedonien und Thessalien mittelgroß, aber dunkel.

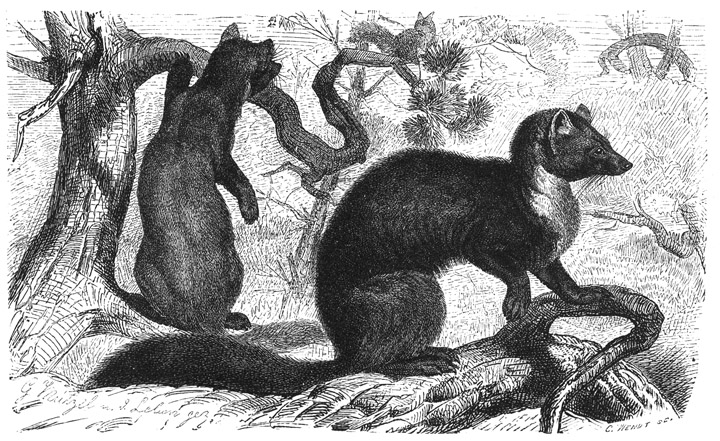

Edelmarder ( Martes abietum). [1/6] natürl. Größe.

Der Edelmarder bewohnt die Laub- und Nadelwälder und findet sich um so häufiger, je einsamer, dichter und finsterer dieselben sind. Er ist ein echtes Baumthier und klettert so meisterhaft, daß ihn kein anderes Raubsäugethier hierin übertrifft. Hohle Bäume, verlassene Nester von wilden Tauben, Raubvögeln und Eichhörnchen wählt er am liebsten zu seinem Lager; selten sucht er auch in Felsenritzen eine Zufluchtsstelle. Auf seinem Lager ruht er gewöhnlich während des ganzen Tages; mit Beginn der Nacht aber, meist schon vor Sonnenuntergang, geht er auf Raub aus und stellt nun allen Geschöpfen nach, von denen er glaubt, daß er sie bezwingen könnte. Vom Rehkälbchen und Hasen herab bis zur Maus ist kein Säugethier vor ihm sicher. Er beschleicht und überfällt sie plötzlich und würgt sie ab. Daß er sich, mindestens zuweilen, auch an junge oder schwache Rehe wagt, ist neuerdings von mehreren Forstleuten beobachtet worden. Dem Förster Schaal wurden zwei gerissene und verendende Rehkälber eingeliefert; unser Gewährsmann schrieb aber die Unthat schwachen Hunden zu, bis er gelegentlich eines Pürschganges den Edelmarder auf einem Rehkalbe, dessen Klagen ihn herbeigelockt hatten, sitzen sah und dieses bei näherer Untersuchung genau in derselben Weise wie die früheren verwundet fand; Oberförster Kogho berichtet von mehreren ähnlichen Fällen. Da die alte Rike dem von oben herab auf das Kitzchen springenden Räuber nicht beikommen, ihn nämlich mit ihren Vorderläufen nicht abschlagen kann, hat ein solcher Ueberfall für den Edelmarder keine Gefahr. Gleichwohl gehört es zu den seltenen Vorkommnissen, daß dieser an so große Säugethiere sich wagt; das beliebteste Haarwild, welches er jagt, sind und bleiben die baumbewohnenden Nager, insbesondere Eichhörnchen und Bilche. Unter dieser ebenso niedlichen als nichtsnutzigen, beziehentlich schädlichen Sippschaft richtet er arge Verheerungen an, wie ich dies gelegentlich der Beschreibung des Eichhörnchens zu schildern haben werde. Daß er ein sonstwie ihm sich bietendes Säugethier, welches bewältigen zu können er glaubt, nicht verschmäht, ist selbstverständlich, weil Marderart. Einen Hasen überfällt er im Lager oder während jener sich äset; die Wasserratte soll er sogar in ihrem Elemente verfolgen. Ebenso verderblich wie unter den Säugethieren haust der Edelmarder übrigens auch unter den Vögeln. Alle Hühnerarten, welche bei uns leben, haben in ihm einen furchtbaren Feind. Leise und geräuschlos schleicht er zu ihren Schlafplätzen hin, mögen diese nun Bäume oder der flache Boden sein; ehe noch die sonst so wachsame Henne eine Ahnung von dem blutgierigen Feinde bekommt, sitzt dieser ihr auf dem Nacken und zermalmt ihr mit wenigen Bissen den Hals oder reißt ihr die Schlagadern auf, an dem herausfließenden Blute gierig sich labend. Außerdem plündert er alle Nester der Vögel aus, sucht die Bienenstöcke heim und raubt dort den Honig oder geht den Früchten nach und labt sich an allen Beeren, welche auf dem Boden wachsen, frißt auch Birnen, Kirschen und Pflaumen. Wenn ihm Nahrung im Walde zu mangeln beginnt, wird er dreister; in der höchsten Noth kommt er zu den menschlichen Wohnungen. Hier besucht er Hühnerställe und Taubenhäuser und richtet Verwüstungen an wie kein anderes Thier, mit Ausnahme der Glieder seiner eigenen Sippschaft. Er würgt weit mehr ab, als er verzehren kann, oft den ganzen Stall, und nimmt dann nur eine einzige Henne oder eine einzige Taube mit sich weg. So wird er der gesammten kleinen Thierwelt wahrhaft verderblich und ist deshalb fast mehr gefürchtet als jedes andere Raubthier.

Ende Januars oder anfangs Februar beginnt die Rollzeit. Der Beobachter, welcher bei Mondschein in einem großen Walde unseren Strauchdieb zufällig entdeckt, sieht jetzt mehrere Marder im tollsten Treiben auf den Bäumen sich bewegen. Fauchend und knurrend jagen sich die verliebten Männchen, und wenn beide gleich stark sind, gibt es im Gezweige einen tüchtigen Kampf zur Ehre des Weibchens, welches nach Art ihres Geschlechts an diesem eifersüchtigen Treiben Gefallen zu finden scheint und die verliebten Bewerber längere Zeit hinhält, bis es endlich dem stärksten sich ergibt. Nach neunwöchentlicher Tragzeit, also zu Ende des März oder im Anfange des April, wirft das Weibchen drei bis vier Junge in ein mit Moos ausgefüttertes Lager in hohle Bäume, selten in Eichhorn- oder Elsternester oder in eine Felsenritze. Die Mutter sorgt mit aufopfernder Liebe für die Familie und geht, voll Besorgnis sie zu verlieren, niemals aus der Nähe des Lagers. Schon nach wenigen Wochen folgen die Jungen der Alten bei ihren Lustwandelungen auf die Bäume nach und springen auf den Aesten munter und hurtig umher, werden von der vorsichtigen Alten auch in allen Leibesübungen tüchtig eingeschult und bei der geringsten Gefahr gewarnt und zu eiliger Flucht angetrieben. Solche Junge kann man ziemlich leicht auffüttern und anfangs mit Milch und Semmel, später mit Fleisch, Eiern, Honig und Früchten lange erhalten.

»Am 29. Januar«, erzählt Lenz, »erhielt ich einen jungen Edelmarder, welcher an demselben Tage aus der Höhlung eines Baumes geholt worden war. Das Thierchen hatte erst die Größe einer Wanderratte; seine Bewegungen waren noch langsam. Er suchte sich immer in Löcher zu verkriechen und scharrte auch, um Löcher zu bilden. Anfangs war er beißig, wurde jedoch schon am ersten Tage ganz zahm. Laue Milch soff er bald und fraß auch schon wenige Stunden, nachdem er zu mir gebracht worden war, in Milch eingeweichte Semmel. Obgleich noch sehr jung, war er doch so reinlich, daß er eine Ecke seines Behälters zum Abtritt erkor, eine Tugend, welche man nur wenigen anderen Thieren nachrühmen kann. An diesem Thierchen konnte ich recht sehen, wie sich der Geschmack naturgemäß entwickelt. Anfangs (im Juni oder Juli) bekommt der junge Edelmarder von seinen Eltern gewisse Speisen, fast nur Vögel, später muß er sich auch an Mäuse, Obst etc. gewöhnen, wie es die Jahreszeit bietet.

»Am zweiten Tage bot ich ihm einen Frosch an: er beachtete ihn gar nicht; gleich darauf gab ich ihm einen lebenden Sperling: und er schnappte ihn sofort lebend weg und verzehrte ihn mit allen seinen Federn. Ebenso machte er es bald mit einem zweiten und dritten. Am vierten Tage ließ ich ihn hungern und bot ihm dann einen Frosch, eine Eidechse und eine Blindschleiche an. Er beachtete alles nicht, und wollte auch einen jungen Raben nicht fressen. Am sechsten Tage kroch er nachts aus seinem Behälter, biß einen im Neste sitzenden Thurmfalken todt und fraß den Kopf, Hals und einen Theil der Brust. Ich bot ihm nach und nach mancherlei an und fand, daß er kleine Vögel allem vorzog. Fischfleisch fraß er nicht, Kaninchen, Hamster, Mäuse recht gern, aber doch nicht so begierig wie Vögel, wogegen Iltis und Fuchs Säugethiere lieber fressen als letztere. Kirschen und Erdbeeren fraß er, Stachel- und Heidelbeeren nicht gern, Ameisenpuppen sehr gern; doch verdaute er sie nicht gehörig. Junge Katzen tödtete und fraß er; Eidotter schmeckten ihm gut, aber noch nicht so gut wie kleine Vögel; auch Gedärme und Fleisch von größeren Vögeln beachtete er nicht so sehr wie von kleinen. Schon als ganz junges Thier hatte er den Grundsatz, kein ihm zur Nahrung dienendes Wesen entwischen zu lassen. War er satt, so spielte er doch noch mit neuhinzukommenden Vögeln etc. stundenlang. Vorzüglich spielte er mit kleinen Hamstern. Er hüpfte und sprang unaufhörlich um das boshaft fauchende Hamsterchen herum und gab ihm bald mit der rechten, bald mit der linken Pfote eine Ohrfeige. War er aber hungrig, so zögerte er nicht lange, biß dem Hamsterchen den Kopf entzwei und fraß es mit Knochen, Haut und Haaren.

»Als er drei Viertel seines Wachsthums erreicht hatte und außerordentlich gefräßig war, gab ich ihm wiederum eine Blindschleiche. Er war gerade hungrig, näherte sich aber doch behutsam und sprang bei jeder ihrer Bewegungen wieder zurück. Als er sich endlich überzeugt hatte, daß sie nicht gefährlich sei, biß er endlich zu; ihr Schwanz brach ab: er fraß ihn auf und trug dann das Thier in sein Nest, wo es ihm entschlüpfte und unter das Heu kroch. Er zog es wieder vor, biß sich noch ein Stück des übergebliebenen Schwanzstummels ab, aber erst nach zwei Stunden wagte er es, die Blindschleiche am Halse zu packen und zu zerreißen. Er trug sie dann ins Nest und fraß sie nach und nach mit Wohlbehagen, jedoch ohne Begierde. Noch war er mit der Blindschleiche nicht fertig, als ich ihm eine etwa 60 Centim. lange Ringelnatter in seine Kiste warf. Sobald sie da lag, näherte er sich behutsam, sprang aber, so oft sie sich rührte oder zischte, erschrocken zurück. Die Schlange hatte endlich in einen Knäuel sich zusammengeballt und den Kopf unter ihren Windungen versteckt. Wohl eine Stunde lang war er schon um sie herumgesprungen, ohne sie anzutasten; dann erst begann er, überzeugt, daß keine Gefahr zu fürchten sei, sie zu beschnuppern und mit den Pfoten zu berühren, alles aber immer noch mit der größten Aengstlichkeit. Es war, als hätte er wohl Lust zu fressen, aber nicht den Muth, sie zu tödten. Daher trieb er sein Wesen, indem er sich ihr bald näherte, bald zurücksprang, über einen Tag lang, und nun erst wurde er so dreist, sie, am Nacken gepackt, umherzutragen und am dritten Tage endlich zu tödten; jedoch fraß er sie nicht. Während er noch mit dem Ringelnatterspiel beschäftigt war, brachte ich ihm eine frisch getödtete, große Kreuzotter. Vorsichtig kam er sogleich heran, überzeugte sich, daß sie todt sei, nahm sie auf, trug sie bald hier-, bald dorthin, und verschmauste sie nach einer Stunde sammt Kopf und Giftzähnen. Ich gab ihm dann eine Eidechse, welche er ebenfalls schnuppernd begrüßte; das Thierchen zischte heiser, fast wie eine Schlange, sperrte den Rachen auf und sprang wohl zehnmal auf ihn zu. Er traute nicht und wich ihren Bissen aus, wurde jedoch immer dreister und machte sich, da ihm die Eidechse nichts zu Leide that, nach Verlauf einer Stunde daran, biß sie todt und fraß sie auf.

»Hieraus geht hervor, daß er von Natur wenig Trieb hat, Schlangen und andere Kriechthiere zu tödten; es ist aber nach den genannten Erfahrungen keineswegs unwahrscheinlich, daß er sie im Winter, wenn er sie zufällig in ihrem wehrlosen Zustande trifft, umbringt und frißt; denn zu dieser Zeit mag er oft bitteren Hunger leiden, da er ungeheuer gefräßig ist.

»Wir haben gesehen, daß er sich selbst vor der Eidechse, welche doch ein wahrer Zwerg gegen ihn ist, furchtsam zeigt; dagegen ist aber sein Muth gegen andere Thiere, nach deren Fleisch er leckert, sehr groß. Wenn er einen starken Hamster oder eine große Ratte bekommt, setzt es einen fürchterlichen Kampf. Kleinen Nagern derselben Art beißt er sogleich den Hals und Kopf entzwei, auf größere aber stürzt er sich mit Ungestüm, packt sie mit allen vier Pfoten, wirft sie zu Boden und dreht und wendet die Thiere mit so einer ungeheueren Schnelligkeit zwischen den Pfoten, daß das Auge den Bewegungen gar nicht folgen kann. Man weiß nicht recht, was man sieht, wer siegt oder unterliegt: den Hamster hört man unaufhörlich fauchen; aber plötzlich springt der Marder empor, hält den Hamster im Genicke und zermalmt ihm die Knochen. Größeren Kaninchen fällt er sogleich ins Genick und läßt nicht eher los, bis sie erwürgt sind. Einen gewaltigen Lärm gibt es, wenn man ihm einen recht großen, starken Hahn reicht. Wüthend springt er diesem an den Hals und wälzt sich mit ihm herum, während der Hahn aus allen Kräften mit den Flügeln schlägt und den Füßen tritt. Nach einigen Minuten hat das Gepolter ein Ende, und dem Hahn ist der Hals zerbissen. Ich habe ihn absichtlich keinem gefährlichen Kampfe preisgegeben, und daher nie eine lebende Otter zu ihm gebracht, weil er mir sehr theuer war. Einstmals aber gab ich ihm eine ganz frisch erlegte, noch warme, sehr große Katze. Ich warf sie ihm plötzlich in seine Kiste: aber in demselben Augenblicke hatte er sie schon wüthend am Halse gepackt, daß ich wohl sah, er würde den Kampf gegen das lebende Thier nicht gescheut haben. Er ließ auch nicht eher los, als bis er sich vollkommen von ihrem Tode überzeugt hatte. Zu dieser Zeit war er schon erwachsen.

»Ich will hier noch auf einen Irrthum aufmerksam machen, welcher ziemlich allgemein ist. Man glaubt nämlich, daß die Wieselarten, wenn sie ein Thier tödten, allemal die starken Pulsadern des Halses mit den Eckzähnen treffen und durchschneiden. Das ist nicht richtig. Sie packen allerdings größere Thiere beim Halse und erwürgen sie so, jedoch ohne gerade die Adern zu treffen, daher vermögen sie auch nicht, ihnen das Blut auszusaugen, sondern begnügen sich damit, das zufällig hervorfließende abzulecken. Dann fressen sie das Thier an und beginnen gewöhnlich mit dem Halse; bei etwas größeren Thieren, wie bei großen Ratten, Hühnern etc., wird beim Tödten nicht einmal die Halshaut, welche zähe ist und nachgibt, durchschnitten, sondern erst später.

»Solange er noch jung war, spielte er gern mit Menschen, wenn man das Spiel selbst begann; später ist zu solchen Spielen nicht zu rathen, denn er gewöhnt sich, wenn er groß ist, in alles, selbst wenn er es nicht böse meint, so fest einzubeißen, daß er mich durch dicke Handschuhe mit den Eckzähnen bis ins Fleisch gebissen hat, übrigens in aller Freundschaft. Eigentliche Liebe zu seinem Erzieher spricht sich nicht in seinen Mienen und Geberden aus, obgleich er Wohlbekannten, wenn er gut behandelt wird, nie etwas zu Leide thut. Aus seinen schwarzen Augen blickt nur Begierde und Mordlust. Wenn er recht behaglich in seinem Neste liegt, läßt er oft ein anhaltendes, trommelndes Murren hören. Das Knäffen des Iltis habe ich nie von ihm gehört. Wenn er böse ist, knurrt er heftig.«

Ganz so unfreundlich gegen den Pfleger, wie Lenz zu glauben scheint, benehmen sich keineswegs alle gefangenen Edelmarder; viele, und ich selbst habe solche gehalten, werden sehr zahm und zeigen sich ungemein anhänglich an ihren Gebieter. »Ich habe«, so erzählt Ritter von Frauenfeld, »einen Edelmarder gesehen, welcher meinem Bruder auf dem Wege von Tulln nach Wien auf eine Entfernung von mehreren Meilen durch den Wald von Dornbach wie ein Hund auf dem Fuße folgte. In Wien schlug er seine Wohnung in einem Holzschuppen auf und bereitete hier sich ein Lager auf einem ungeheueren Haufen von Hühner- und Taubenfedern, den Beuteresten der Thiere, welche er auf seinen nächtlichen Wanderungen erjagte. Des Morgens kam er vom Hofe herauf in die im ersten Stockwerke gelegene Wohnung, wo er durch Kratzen und Scharren Einlaß verlangte. Er bekam allda seinen Kaffee, den er außerordentlich liebte, spielte und neckte sich mit den Kindern in der launigsten Weise herum und liebte es unendlich, wenn ihm verstattet wurde, daß er eine Stunde im Schoße ruhen und schlafen durfte.«

»Ein Baummarder«, schreibt mir Grischow, »war so zahm, daß ich ihn auf den Arm nehmen und streicheln durfte. Die Taschen meines Vaters untersuchte er stets auf das genaueste, weil er gewohnt war, in ihnen Leckerbissen zu finden; uns kroch er gern zwischen Aermel und Arm, um sich zu wärmen. Ein schwarzer Affenpintscher spielte so gern und so hübsch mit ihm, daß man wahre Freude an den Thieren haben mußte. Beide jagten sich unter lautem Bellen des Hundes hin und her, und der Marder entfaltete dabei alle ihm eigene Gewandtheit. Oft saß er auf dem Rücken des Hundes wie ein Affe auf dem Rücken des Bären; gefiel der Reiter dem Hunde nicht länger, so wußte er ihn schlau dadurch zu entfernen, daß er soweit lief, bis die Leine, an welcher der Marder gefesselt war, diesen herabriß. Mitunter erzürnten sich beide ein wenig; dann schlüpfte der Marder in eine kleine Tonne, und der Hund wartete, vor dieser stehend, bis sein Spielgefährte wieder guter Laune war. Lange währte es nie, bis der Marder, schelmisch sich umsehend, hervorkam, dem Hund eine Ohrfeige versetzte und damit das Zeichen zu neuen Spielen gab.«

Sehr unfreundlich benahmen sich von mir gepflegte Edelmarder gegen einen Iltis, welchen ich zu ihnen bringen ließ, weil ich sehen wollte, ob sich zwei so nah verwandte Thiere vertragen würden oder nicht. Der Iltis suchte ängstlich nach einem Auswege; aber auch die Edelmarder nahmen den Besuch nicht günstig auf. Sie stiegen sofort zur höchsten Spitze ihres Kletterbaumes empor und betrachteten den Fremdling funkelnden Auges. Neugier oder Mordlust siegten jedoch bald über ihre Furcht: sie näherten sich dem Iltis, berochen ihn, gaben ihm einen Tatzenschlag, zogen sich blitzschnell zurück, näherten sich von neuem, schlugen nochmals, schnüffelten hinter ihm her und fuhren plötzlich, beide zugleich, mit geöffnetem Gebisse nach dem Nacken des Feindes. Da nur einer sich festbeißen konnte, ließ der zweite ab und beobachtete aufmerksam den Kampf, welcher sich zwischen seinem Genossen und dem gemeinsamen Gegner entsponnen hatte. Beide Streiter waren nach wenig Augenblicken in einander verbissen und zu einem Knäuel geballt, welcher sich mit überraschender Schnelligkeit dahinkugelte und wälzte. Nach einigen Minuten eifrigen Ringens schien der Sieg sich auf die Seite des Edelmarders zu neigen. Der Iltis war festgepackt worden und wurde festgehalten. Diesen Augenblick benutzte der zweite Edelmarder, um sich im Hintertheile des Iltis einzubeißen. Jetzt schien dessen Tod gewiß zu sein: da mit einem Male ließen beide Edelmarder gleichzeitig los, schnüffelten in der Luft und taumelten dann wie betrunken hinter dem ein Versteck suchenden Iltis einher. Ein durchdringender Gestank, welcher sich verbreitete, belehrte uns, daß der Ratz seine letzte Waffe gebraucht hatte. In welcher Weise der Gestank gewirkt hatte, ob besänftigend oder abschreckend, blieb unentschieden: die Edelmarder folgten wohl, eifrig schnüffelnd, den Spuren des Stänkers, griffen ihn aber nicht wieder an.

Die gefangenen Edelmarder unserer Thiergärten pflanzen sich nicht selten fort, fressen aber ihre Jungen nach deren Geburt gewöhnlich auf, selbst wenn man ihnen überreichliche Nahrung vorwirft. Doch hat man auch, beispielsweise in Dresden, das Gegentheil beobachtet und die im Käfige geborenen Edelmarder unter treuer Pflege ihrer Mutter glücklich großwachsen sehen.

Man verfolgt den Edelmarder überall auf das nachdrücklichste, weniger um seinem Würgen zu steuern, als vielmehr, um sich seines werthvollen Felles zu bemächtigen. Am leichtesten erlegt man ihn bei frischem Schnee, weil dann nicht bloß seine Fährte auf dem Boden, sondern auch die Spur auf den beschneiten Aesten verfolgt werden kann. Zufällig bemerkt man ihn wohl auch ab und zu einmal im Walde liegen, gewöhnlich der Länge nach ausgestreckt auf einem Baumaste. Von dort aus kann man ihn leicht herabschießen und, wenn man gefehlt hat, oft noch einmal laden, weil er sich manchmal nicht von der Stelle rührt und den Jäger unverwandt im Auge behält. Die vor ihm aufgestellten Gegenstände beschäftigen ihn derart, daß er gar nicht daran denkt, zu entrinnen. Ein glaubwürdiger Mann erzählt mir, daß er vor Jahren mit mehreren anderen jungen Leuten einen Edelmarder mit Steinen vom Baume herabgeworfen habe. Das Thier schien zwar die an ihm vorübersausenden Steine mit großer Theilnahme zu betrachten, rührte sich aber nicht von der Stelle, bis endlich ein größerer Stein es an den Kopf traf und betäubte.

Bei der Jagd des Edelmarders muß man einen recht scharfen Hund haben, welcher herzhaft zubeißt und den Marder faßt, weil dieser wüthend gegen seine Verfolger zu springen und einen minder guten Hund abzuschrecken pflegt. Verhältnismäßig leicht fängt er sich in Eisen, welche eigens dazu verfertigt worden und sehr verborgen aufgestellt sind. Als Anbiß dient gewöhnlich ein Stückchen Brod, welches man nebst einem Scheibchen Zwiebel in ungesalzener Butter und Honig gebraten und mit Kampher bestreut hat. Andere Witterungen bestehen aus 0,1 Gramm Moschus, 2 Gramm Anisöl und ebensoviel Bilsenöl, welche Mischung tüchtig geschüttelt und mittels eines Läppchens tropfenweise auf das gut geputzte Eisen gestrichen wird, oder aus 4 Gramm Anisöl, 1 Gramm Ambra, 1 Gramm Bisam, 1 Gramm Bibergeil und 1 Gramm Kampher, welche Stoffe mit zerlassenem Gänsefett vermischt werden, oder endlich in Katzenkraut, mit welchem man das Eisen tüchtig einreibt, freilich aber oft auch Katzen anstatt des Marders fängt. Zibet thut übrigens dieselben Dienste wie jede andere Witterung. Ausgezeichnet für den Fang ist, nach Lenz, auch der sogenannte Schlagbaum. Dieser besteht aus zwei knapp der Länge nach passenden und am Ende zusammengebundenen starken Stangen. Sie werden auf einem Baume befestigt; an dem anderen Ende bringt man ein Schnellbret von 40 Centim. Länge und ebensoviel Breite an, welches zur Befestigung des Köders dient. Damit das Thier bequem hinaufkommen kann, wird eine Anlaufstange in die Erde gestellt und an das dicke Ende der unteren Schlagbaumstange befestigt. Klettert der Marder hinauf, so muß er, um den Köder zu erhaschen, zwischen den beiden Stangen an das Schnellholz. Sobald er aber den Köder berührt, fällt die Stellstange nieder und zerquetscht ihn. Außerdem bedient man sich einer Falle, welche aus einem langen, nach einer Seite offenen Kasten mit einer Fallthüre besteht. In der Mitte ist ein tellerförmiges Bretchen und die Lockspeise oder, noch besser, am hinteren Ende der Falle ein enggeflochtener Drahtkäfig angebracht, welcher ein lebendes junges Kaninchen, Täubchen oder Mäuschen enthält. Der Marder kriecht durch die Fallthüre in den Kasten, und wird gefangen, sobald er nach der Lockspeise greift, weil die geringste Bewegung an dem Bretchen die Thüre zum Fallen bringt.

Das Pelzwerk des Edelmarders ist das kostbarste aller unserer einheimischen Säugethiere und ähnelt in seiner Güte am meisten dem des Zobels. Die Anzahl der jährlich auf den Markt kommenden Edelmarderfelle schätzt Lomer auf 180,000; in Deutschland, beziehentlich Mitteleuropa, allein sollen jährlich drei Viertheile davon erbeutet werden. Die schönsten Felle liefert Norwegen, die nächstbesten Schottland; die übrigen, in der hier eingehaltenen Reihe an Güte abnehmend, kommen aus Italien, Schweden, Norddeutschland, der Schweiz, Oberbayern, der Tatarei, Rußland, der Türkei und Ungarn. Man schätzt diesen Pelz ebenso seiner Schönheit wie seiner Leichtigkeit halber und bezahlt das Fell mit fünfzehn bis dreißig Mark, je nach seiner Güte.

Der Stein- oder Hausmarder ( Martes foina, M. fagorum und domestica, Mustela foina) unterscheidet sich vom Edelmarder durch seine etwas geringere Größe, die verhältnismäßig kürzeren oder niedrigeren Beine, den trotz des kürzeren Gesichtes längeren Kopf, die kleineren Ohren, den kürzeren Pelz, die lichtere Haarfärbung und die weiße Kehle; außerdem weichen der dritte obere Lückzahn, der obere Reiß- und Höckerzahn in ihrer Gestalt und ihren Verhältnissen von denen des Edelmarders ab. Die Gesammtlänge des ausgewachsenen Männchens beträgt 70 Centim., wovon etwas über ein Drittel auf den Schwanz kommt. Der graubraune Pelz, zwischen dessen Grannenhaaren das einfarbig weißliche Wollhaar durchschimmert, dunkelt auf Beinen und Schwanz und geht auf den Füßen in Dunkelbraun über; der Kehlfleck, welcher in Form und Größe manchem Wechsel unterworfen, immer aber kleiner als beim Edelmarder ist, wird durch rein weiße Haare gebildet; die Ohrränder sind mit kurzen weißlichen Haaren besetzt.

Der Steinmarder findet sich fast in allen Ländern und Gegenden, in denen der Edelmarder vorkommt. Ganz Mitteleuropa und Italien, mit Ausnahme von Sardinien, England, Schweden, das gemäßigte europäische Rußland bis zum Ural, der Krim und dem Kaukasus sowie Westasien, insbesondere Palästina, Syrien und Kleinasien, sind seine Heimat. In den Alpen steigt er während der Sommermonate über den Tannengürtel hinauf, im Winter zieht er sich gewöhnlich nach den tieferen Gegenden zurück. In Holland scheint er gegenwärtig fast ausgerottet zu sein, wird wenigstens unverhältnismäßig selten gefunden. Er ist fast überall häufiger als der Edelmarder und nähert sich weit mehr als jener den Wohnungen der Menschen; ja man darf sagen, daß Dörfer und Städte geradezu sein Lieblingsaufenthalt sind. Einsam stehende Scheuern, Ställe, Gartenhäuser, altes Gemäuer, Steinhaufen und größere Holzstöße in der Nähe von Dörfern werden regelmäßig von diesem gefährlichen Feinde des zahmen Geflügels bewohnt. »Im Walde«, sagt Karl Müller, welcher ihn sehr eingehend beobachtet hat, »ist sein Versteck fast immer der hohle Baum; in der Scheuer geht seine Höhle mehr oder weniger tief in das Heu oder Stroh hinein, in der Regel an der Wand hin. Diese Gänge bildet er theils durch Beiseitedrängen, theils durch Zerbeißen der Stoffe. Unter Heu- und Strohvorräthen, gewöhnlich in einer Mauerecke oder an einem Balken des betreffenden Gebäudes, legt er seine Familienstätte an, welche in einer bloßen Vertiefung in der an und für sich weichen Umgebung besteht, mit dieser im Vereine aber einen kugeligen Behälter bildet, welcher zuweilen mit Federn, Wolle, Haarwerk, auch wohl vollständig mit Flachs ausgepolstert wird.«

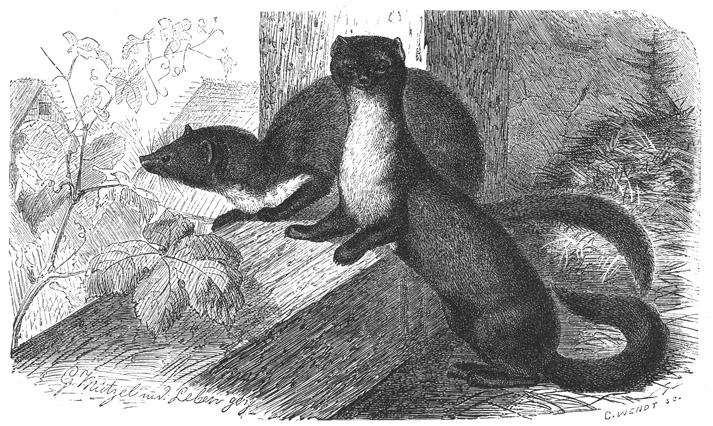

Steinmarder ( Martes foina). [1/6] natürl. Größe.

Lebensweise und Sitten des Hausmarders stimmen vielfach mit denen des Edelmarders überein. Er ist in allen Leibesübungen Meister und ebenso lebendig, gewandt und geschickt, ebenso muthig, listig und mordsüchtig wie jener, klettert selbst an glatten Bäumen und Stämmen hinauf, versteht es, weite Sprünge zu machen, schwimmt mit Leichtigkeit, weiß zu schleichen und sich durch die engsten Ritzen zu zwängen. Im Winter schläft er, laut Müller, so lange er nicht beunruhigt wird, bei Tage in seinem Lager; im Sommer dagegen geht er in der Nähe desselben nicht selten auch angesichts der Sonne auf Raub aus und wagt sich bis in entferntere Gärten und Felder. »Geheimnisvoll ist sein Wandel. Wie ein Schatten huscht er vorüber und weiß die kleinste Erhöhung zu benutzen, um sich zu decken. Kommt er einmal in Verlegenheit, sodaß er im ersten Augenblicke der Ueberraschung nicht weiß, wohinaus er seinen Rückzug antreten soll, dann nickt er, wie ein altes Weib, sonderbar mit dem Kopfe, steckt denselben in etwa vor ihm befindliche Vertiefungen, zieht ihn aber rasch wieder zurück, wirft sich wohl auch in eine vertheidigende Stellung und zeigt das blendendweiße Gebiß. Auch habe ich ihn in solchen Augenblicken, gleich dem Fuchse in ähnlichen Lagen, die Augen zudrücken sehen, als ob er irgend einen Schlag erwarten müsse. Auf seinen Raubgängen ist er ebenso kühn und verwegen wie listig und schlau. Kein Taubenschlag ist ihm zu hoch: er erreicht ihn, und sei es auf Umwegen der schwierigsten Art. Eine Oeffnung, welche den Kopf durchläßt, genügt an Weite auch dem ganzen Leibe. Auf schlechten Dächern hebt er zuweilen die Ziegeln auf, um zur Beute zu gelangen.«

Seine Nahrung ist fast dieselbe wie die des Edelmarders; gleichwohl wird er weit schädlicher als dieser, weil er viel mehr Gelegenheit findet, dem Menschen merkbare Verluste beizubringen. Wo er nur irgend kann, schleicht er sich in die Wohnungen des Hausgeflügels ein und würgt hier mit unersättlicher Mordlust. Nicht selten findet man zehn bis zwölf, ja selbst zwanzig Stück todtes Geflügel, welches er in einer einzigen Nacht umgebracht hat. Außerdem fängt er Mäuse, Ratten, Kaninchen, allerhand Vögel und, wenn er im Walde jagt, Eichhörnchen, Kriechthiere und Lurche. Eier scheinen für ihn ein Leckerbissen zu sein, und auch an Früchten aller Art, Kirschen, Pflaumen, Birnen und Stachelbeeren, Vogelbeeren, Hanf und dergleichen findet er Gefallen. Gute Obstsorten muß man vor ihm schützen und erreicht diesen Zweck einfach dadurch, daß man, sobald man den Unfug wahrnimmt, den Stamm mit Tabaksaft oder Steinöl bestreicht. Hühnerhäuser und Taubenschläge muß man aber durch festes Verschließen vor ihm bewahren und dabei bedacht sein, jedes nur halbwegs große Rattenloch zu stopfen. Außer dem Schaden, welchen er den Geflügelbesitzern anrichtet, wird er noch besonders deshalb sehr lästig, weil er die bedrohten Thiere so erschreckt, daß sie, d. h. die glücklich entkommenen, lange Zeit gar nicht wieder in den Stall gehen wollen. Seine Mordlust wird zur förmlichen Raserei, und das Berauschen des Marders im Blute seiner Schlachtopfer scheint thatsächlich begründet zu sein. Nach von ihm angerichteten Blutbädern in Taubenschlägen und Hühnerställen, hat man, laut Müller, den Marder in solchen Behältern wie in einem Schlupfwinkel schlafend angetroffen. »Vor einigen Jahren«, erzählt dieser Gewährsmann, »wurde ein Taubenschlag in der Nähe Alsfelds geplündert. Sämmtliche Tauben ließen ihr Blut. Der Marder wurde, offenbar berauscht, Tags darauf in einer Hecke, nahe den Gebäuden angetroffen und zwar in einem Zustande eigenthümlicher Blödigkeit und Dummheit, so daß er ohne Mühe und List erlegt werden konnte. Bei solchen Gelegenheiten verachtet er das Fleisch, und der Kopf mit dem wohlschmeckenden Hirn ist noch das einzige, was er als Nachtisch verzehrt. Uebrigens schleift er da, wo es möglich ist, mehrere Körper nach, um für künftige Tage zu sorgen.«

Gewöhnlich beginnt die Rollzeit drei Wochen später als die des Edelmarders, meist zu Ende Februars. Dann hört man, noch öfters als sonst, das katzenartige Miauen des Thieres und wohl auch ein merkwürdiges Murren und Zanken auf den Dächern, woselbst ein paar verliebte Männchen sich herumbalgen. Um diese Zeit riecht der Steinmarder stärker als je nach Bisam, im Zimmer so, daß man es kaum aushalten kann, und lockt damit wahrscheinlich andere seiner Art herbei. Nicht allzuselten paart er sich auch mit dem Edelmarder und erzeugt mit diesem lebenskräftige Blendlinge. Im April oder Mai wirft das Weibchen drei bis fünf Junge, welche von ihm ungemein geliebt, sorgfältig verborgen und später eingehend unterrichtet werden. »Die Mutter«, schildert Müller, »ist auf das angelegentlichste bemüht, den Kindern vorzuturnen. Ich habe Gelegenheit gehabt, dies einige Male zu sehen. In einem Parke stand eine fünf Meter hohe Mauer in Verbindung mit einer Scheune, in welcher ein Marderpaar mit vier Jungen hauste. Zur Zeit der einbrechenden Dämmerung kam zuerst die Alte vorsichtig hervor, sah scharf sich um und lauschte, schritt sodann langsam, nach Art der Katzen, einige Schritte weit auf der Mauer dahin und blieb dort ruhig sitzen. Es verging eine Minute, ehe das erste Junge erschien und sich neben sie drückte; ihm folgte rasch das zweite, das dritte und vierte. Nach einer kurzen Pause völliger Regungslosigkeit erhob die Alte sich bedächtig und durchmaß in fünf bis sechs Sätzen eine lange Strecke der Mauer. Mit eiligen Sprüngen folgte das kleine Volk. Plötzlich war die Alte verschwunden, und, kaum meinem Ohre vernehmlich, hörte ich einen Sprung in den Garten. Nun machten die Kleinen lange Hälse, unentschlossen, was sie thun sollten. Endlich entschieden sie sich, einen an der Mauer stehenden Pappelbaum benutzend, hinabzuklettern. Kaum waren sie unten angelangt, als ihre Führerin an einer Hollunderstaude wieder auf die Mauer sprang. Diesmal wurde das Kunststück ohne Zögern von den Jungen nachgeahmt, und erstaunlich war es, wie sie den leichteren Weg in raschem Ueberblick zu finden wußten. Nunmehr aber begann das Rennen und Springen mit solchem Eifer und in so halsbrechender Weise, daß das Spielen der Katzen und Füchse mir dagegen wie Kinderspiel vorkam. Mit jeder Minute schienen die Zöglinge gelenker, gewandter und entschlossener zu werden. An Bäumen auf und nieder, über Dach und Mauer hin und zurück, immer der Mutter nach, zeigten diese Thiere eine Fertigkeit, welche zur Genüge andeutete, wie sehr die Vögel des Gartens künftig vor ihnen auf der Hut würden sein müssen.«

Mit ihren Jungen gefangene Mardermütter widmen sich ersteren auch im Käfige ohne Scheu und Zögern. Ein säugendes Weibchen, welches Lenz besaß, machte keine Umstände, sondern versorgte sein Junges vor Aller Augen. Das kleine Thierchen kreischte oft laut, wenn es hungrig oder mißvergnügt war, roch auch, wenn es von der Alten nicht rein gehalten wurde, nach Bisam, während Lenz an dem alten Weibchen nur wenig Geruch wahrnehmen konnte. Zuweilen hat man junge Steinmarder durch Katzen aufziehen lassen, weil diese sich, wie ich oben mitgetheilt habe, gern einem so auffallenden Pflegegeschäfte hingeben. Solche Jungen werden sehr zahm und zu förmlichen Hausthieren. Sie gehen aus und ein, verunglücken aber fast alle früher oder später, weil sie ihre Räubereien nicht lassen können. So hatte ein Schuhmacher einen jungen Steinmarder aufgezogen und gezähmt. Ungeachtet das Thier hinlänglich Nahrung erhielt, konnte es doch sein natürliches Wesen nicht verleugnen und verübte zahlreiche Verbrechen an Eigenthum und Leben. Seine Streifereien ermüdeten sehr bald die Geduld der Nachbarn unseres Thierfreundes; eines schönen Tages wurde das ihm sehr theure Wesen daher durch allgemeinen Beschluß feierlich zum Tode verurtheilt und dieser Richterspruch auch ausgeführt.

Selbst alt eingefangene Thiere erreichen einen gewissen Grad von Zähmung. In Schottland fing man einmal einen Steinmarder auf absonderliche Weise. Lange Zeit hatte der ungebetene Gast in einem Gebirgsdorfe gehaust und dort an dem Hühnergeschlechte namenlose Schandthaten verübt. Es gab keinen einzigen Hühnerstall im Dorfe, in welchem nicht Wehklage über ihn erhoben worden wäre: da entdeckte man seinen Aufenthaltsort. Mit Hülfe von guten Hunden trieb man ihn endlich aus der einsamen Scheuer, seiner Räuberhöhle, fort und ins Freie. Vergebens versuchte er alle List und Gewandtheit, den Hunden zu entgehen. Sie kamen ihm näher und näher und hatten ihn, als er zum Rande eines Abgrundes gelangt war, beinahe gefaßt. Er entschloß sich kurz und sprang mit einem einzigen kühnen Satze in die wohl dreißig Meter tiefe Schlucht hinab. Der Sturz war doch zu heftig; denn unten lag er wie todt und rührte und regte sich nicht. Seine Verfolger waren der festen Ueberzeugung, daß er sich zerschellt habe. Des Felles wegen stieg einer der Leute hinab und hob den Verunglückten auf. Plötzlich begann dieser, von neuem sich zu regen, gab seinem Fänger auch sofort mit einem gehörigen Bisse das deutlichste Zeichen seines wiedererlangten Bewußtseins. Gleichwohl ließ der verwundete Mann das Thier nicht fahren, sondern faßte es sicher am Halse und brachte es so nach Hause. Hier wurde es freundlich und mild behandelt und war nach wenig Zeit wirklich zahm, sei es nun infolge des hohen Sturzes oder aus Dankbarkeit für die ihm angethane Freundschaft. Der Besitzer beschloß, ihn als Mäusefänger zu verwenden und brachte ihn in den Pferdestall. Hier war er binnen kurzem nicht nur eingewohnt, sondern hatte sich sogar einen Freund zu erwerben gewußt und zwar – eines der Pferde selbst. So oft man in den Stall trat, fand man ihn bei seinem Gesellen, den er durch dumpfes Knurren gleichsam zu vertheidigen suchte. Bald saß er auf dem Rücken des Pferdes, bald auf dem Halse, bald rannte er auf ihm hin und her, bald spielte er mit dem Schwanze oder mit den Ohren seines Gastfreundes, und dieser schien höchst erfreut zu sein über die Zuneigung, welche der kleine Räuber zu ihm gefaßt hatte. Leider wurde dieser merkwürdige Freundschaftsbund grausam zerrissen. Der Marder gerieth bei einem seiner nächtlichen Ausflüge in eine Falle und wurde am anderen Morgen todt in ihr gefunden.

Auch der Steinmarder ist ein höchst angenehmes Thier in der Gefangenschaft, unterhaltend wegen der außerordentlichen Behendigkeit und Anmuth seiner Bewegungen, eigentlich auch keinen Augenblick in Ruhe, da er sich rennend, kletternd, springend, ohne Unterlaß in allen Richtungen bewegt. Die Gewandtheit des Thieres läßt sich schwer beschreiben, und wenn er zuweilen sich recht übermüthig herumtummelt, kann man kaum unterscheiden, was Kopf oder Schwanz von ihm ist. Doch macht ihn der unangenehme Geruch, welchen namentlich das Männchen verbreitet, oft widerlich, und er wird auch durch seine Mordlust anderen, schwachen Thieren sehr gefährlich.

Jagd und Fang des Steinmarders erfordern einen wohlerfahrenen Weidmann. Das Thier hält zwar seine Wechsel mit größter Regelmäßigkeit ein, wird jedoch leicht mißtrauisch und weiß dann selbst den geschicktesten Jäger zu überlisten. »Die gerühmte Vorsicht und den scharfen Witterungssinn des Marders«, bemerkt Müller, »fanden wir durch unsere Erfahrung nicht allein bestätigt, sondern unsere Erwartungen noch weit übertroffen. Jede Veränderung des auf dem Passe vom Marder besuchten Ortes, jede kleine Erhöhung, jeder verdächtige Gegenstand kann ihn auf Wochen und Monate vertreiben. Nur dann, wenn es gelungen ist, ihn durch den Köder an einer Stelle vertraut zu machen, fängt man ihn ohne besondere Mühe im Schwanenhalse oder in der Kastenfalle.« Verzweiflungsvoll sind oft seine Sprünge, wenn es sich darum handelt, der Verfolgung zu entgehen oder einer anderen Bedrängnis los zu werden. In einem mit Läden verschlossenen Gartenhause, durch dessen vier Meter hohe Decke eine Luke nach dem Dachboden führte, fand der Besitzer, wie Müller noch mittheilt, eines Morgens sämmtliche Glasscheiben zerbrochen und bedeutende Blutspuren, auch Marderhaare an denselben. Die Wände des Raumes waren an vielen Stellen bis zur Decke zerkratzt, und deutlich sah man, daß von dem verzweifelnden Thiere, welches in der Nacht durch die Luke vom Boden herab gesprungen sein mußte, viele mißlungene Kletter- und Springversuche gemacht worden waren, bevor es sein Ziel glücklich erreicht hatte.

Deutschland oder Mitteleuropa liefert, nach Lomer, jährlich 250,000, der Norden Europas 150,000 Steinmarderfelle in den Handel, und die Gesammtausbeute hat einen Werth von mehr als vier Millionen Mark. Die schönsten, größten und dunkelsten Felle kommen aus Ungarn und der Türkei. Sie stehen am höchsten im Preise, während die in Deutschland erbeuteten höchstens mit zehn Mark bezahlt werden.

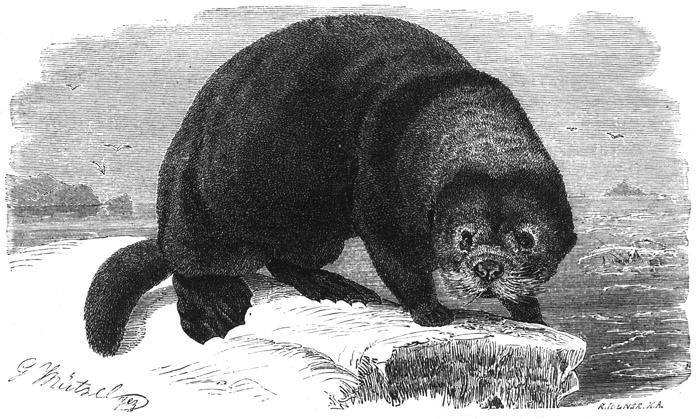

An unsere deutschen Marder reiht der hochberühmte Zobel ( Martes zibellina, Mustela und Viverra zibellina) auf das innigste sich an. Ihn unterscheiden von dem nah verwandten Edelmarder der kegelförmige Kopf, die großen Ohren, die hohen, starken Beine, die großen Füße und das glänzende, seidenweiche Fell. »Beim Zobel«, bemerkt Mützel, welcher das Glück hatte, auch diesen in unseren Käfigen so seltenen Marder nach dem Leben zeichnen zu können, »dessen Leib und Gliederbau im Vergleiche zu anderen Mardern stark und gedrungen ist, erscheint der Kopf gleichmäßig kegelförmig, man mag ihn betrachten, von welcher Seite man wolle. Die Spitze des Kegels bildet die Nase; die von ihr zur Stirn verlaufende fast gerade Linie steigt steil an, was seinen vorzüglichsten Grund darin hat, daß die sehr langen Haare der Stirn und der Schläfengegend, indem sie sich an die großen, aufrechtstehenden Ohren anlegen, diese in ihrem unteren Theile bedecken und damit den Winkel, welchen die Ohren mit der Oberfläche des Kopfes bilden, ausfüllen. Auch die Haare auf Wangen und Unterkiefer sind lang und nach hinten gerichtet, und beides trägt ebenfalls viel zu der erwähnten Kegelgestalt bei. Die Ohren des Zobels sind die größten und spitzigsten aller mir bekannten Marderarten, viel größer als die des Steinmarders, verleihen daher dem Gesichte einen durchaus eigenthümlichen Ausdruck. Die Beine endlich zeichnen sich vor denen der Verwandten durch ihre Länge und Stärke, die Füße durch ihre Größe aus; letztere machen daher den schwächeren oder zarten Füßchen anderer Marder gegenüber den Eindruck bärenartiger Tatzen, während infolge der verhältnismäßig größeren Länge der Beine die Gesammterscheinung des Thieres durch ihre gedrungene Kürze und die bedeutende Höhe auffällt.«

Das Fell gilt für um so schöner, je größer seine Dichtigkeit, Weichheit und Gleichfarbigkeit, insbesondere aber, je ausgesprochener die ins Bläulichgraue ziehende rauchbraune Färbung des Wollhaares ist. Diese Färbung wird von den sibirischen Zobelhändlern das »Wasser« genannt und nach ihm der Werth des Felles abgeschätzt. Je gelber das Wasser, je lichter das Grannenhaar, um so geringer, je gleichfarbiger und dunkler dieses und das Wasser, um so höher ist der Werth des Felles. Die schönsten Felle sind oberseits schwärzlich, an der Schnauze schwarz und grau gemischt, auf den Wangen grau, am Halse und an den Seiten röthlich kastanienbraun, am Unterhalse schön dottergelb gefärbt; das Ohr pflegt grauweißlich oder lichtblaßbraun umrandet zu sein. Das Gelb der Kehle, welches, laut Radde, bisweilen zum Rothorange dunkelt, bleicht nach dem Tode des Thieres um so rascher aus, je lebhafter es war.

Zobel ( Martes zibellina). [1/4] natürl. Größe.

Bei vielen Zobeln, welche man sogar als Unterarten aufzustellen versucht hat, sind in das oben schwärzliche Fell viele weiße Haare eingestreut, und Schnauze, Wangen, Brust und Untertheile weißlich, bei anderen die Haare der Oberseite gelblichbraun, die der Unterseite, manchmal auch die des Halses und der Wangen weiß und nur die der Beine dunkler; bei manchen herrscht die gelbbräunliche Färbung oben und unten vor und dunkelt nur an den Füßen und an dem Schwanze; einzelne endlich sehen ganz weiß aus.

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Zobels erstreckt sich vom Ural bis zum Behringsmeere und von den südlichen Grenzgebirgen Sibiriens bis gegen den 68. Grad nördlicher Breite sowie über einen nicht sehr ausgedehnten Theil Nordwestamerikas, ist aber nach und nach sehr beschränkt worden. Die unablässige Verfolgung, welcher er ausgesetzt ist, hat ihn in die dunkelsten Gebirgswälder Nordostasiens zurückgedrängt, und da ihm der Mensch auch hier begierig, ja mit Aussetzung seines Lebens, nachfolgt, muß er immer weiter sich zurückziehen und wird immer seltener. »In Kamtschatka«, sagt Steller, »hat es bei der Eroberung der Halbinsel so viele Zobel gegeben, daß es den Kamtschadalen nicht die geringste Schwierigkeit machte, Zobelfelle zur Bezahlung der Steuern zusammenzubringen; ja die Leute lachten die Kosaken aus, daß sie ihnen ein Messer für ein Zobelfell gaben. Einmal hatte ein Mann, ohne sich anstrengen zu müssen, sechszig, achtzig und noch mehr Zobel in einem Winter zusammengebracht. Es gingen deshalb ganz erstaunliche Mengen von Zobeln aus dem Lande, und ein Kaufmann konnte durch Tauschhandel mit Eßwaaren leicht das Funfzigfache gewinnen. Ein Beamter, der in Kamtschatka war, kam als reicher Mann, wenigstens als ein Besitzer von dreißigtausend Rubeln und mehr nach Jakutsk zurück.« Diese Goldzeit für die Zobelhändler gründete Fängergesellschaften auf Kamtschatka, von da ab verminderten sich die Thiere dergestalt, daß zu Stellers Zeiten, also etwa vor hundert Jahren, nicht einmal der zehnte Theil der Zobelfelle ausgeführt wurde wie früher. In jener Zeit, welche Steller erwähnt, kostete ein vorzügliches Zobellfell nicht mehr als einen Silberrubel, ein mittelgutes aber bloß einen halben, und ein schlechtes kaum einen Fünftelrubel, während sie gegenwärtig um das Sechszigfache theuerer sind. Demungeachtet ist Kamtschatka immer noch einer der reichsten Orte an Zobeln, und die Thiere können auch, der vielen und beschwerlichen Gebirge wegen, nicht so leicht vertilgt werden als an anderen Orten Sibiriens. Sie können auch nicht so leicht aus Kamtschatka auswandern, weil ihnen nach drei Seiten das Meer, nach der vierten große Torfmoore den Weg versperren. Doch sind sie auch hier in steter Abnahme begriffen und finden sich bloß noch an den unzugänglichsten Orten.

In anderen Ländern und Gegenden Ostasiens verhält es sich ebenso wie in Kamtschatka. Radde bemerkt, daß im Quellgebiete des Jenisei und im östlichen Sajan der Zobel immer seltener wird, ja in einzelnen Gegenden dieser seiner ursprünglichen Heimat gar nicht mehr vorkommt. Noch vor fünfundzwanzig Jahren, so erzählte man unserem Naturforscher, erlegte jeder gute Schütze sieben bis acht Zobel in derselben Zeit, in welcher acht bis zehn Jäger jetzt (1856) höchstens fünfzehn der geschätzten Pelzthiere erbeuten. Verfolgung seitens der Jäger ist die Hauptursache der Abnahme dieses Marders; doch unternimmt er auch größere Wanderungen, nach Ansicht der Eingeborenen den Eichhörnchen, seinem Lieblingswilde, nachziehend. Beim Verfolgen gedachter Nager durchschwimmt er ohne Bedenken breite Ströme, selbst während des Eisganges, so sehr er diese sonst zu meiden scheint. Sehr beliebte Aufenthaltsorte von ihm sind die Arvenwaldungen, deren riesige Stämme ihm ebensowohl passende Schlupfwinkel wie in den Samen ihrer Zapfen eine erwünschte Speise bieten.

»Der Zobel«, sagt Radde, »ist im Verhältnis zu seiner geringen Größe unter allen Thieren Ostsibiriens wohl das schnellste, ausdauerndste und stellenweise durch Verfolgung der Menschen das gewitzigste. Auch an ihm, wie an den meisten anderen Thieren, welche zu den klugen zählen, läßt sich sehr wohl eine Bildungsfähigkeit der geistigen Grundlagen überall da nachweisen, wo bei häufigerem Begegnen mit den nachstellenden Jägern sie genöthigt wurden, ihre Körperkraft und List in gesteigerter Weise zu gebrauchen. So wird der Zobel im Baikalgebirge, wo er die Trümmergesteine mit ihren Löchern und Gängen sehr gut zu benutzen weiß, viel schwerer durch Hunde gestellt als im Burejagebirge, in welchem er die hohlen Bäume aufsucht und jene Gesteinsritzen meidet. Hier zeigt er sich nicht ausschließlich als nächtliches Raubthier, wie dort er es ist, sondern geht, weniger behindert, seiner Nahrung auch während des Tages nach und schläft nur dann, wenn er durch die nachts erworbene Beute gesättigt wurde. Am liebsten und eifrigsten schweift er vor Sonnenaufgang um die Thalhöhen. Seine Spur ist etwas größer als die verwandter Marder und zeichnet sich infolge der längeren seitlichen Zehenbehaarung durch die größere Undeutlichkeit der Umrisse aus; auch setzt er beim Laufen gemeiniglich den rechten Vorderfuß zuerst vor.« Hinsichtlich seines Auftretens scheint das Thier am meisten dem Edelmarder zu gleichen, dessen Gewandtheit und Kletterfertigkeit es theilt. Die Nahrung besteht hauptsächlich in Eichhörnchen und anderen Nagern, Vögeln und dergleichen; doch verschmäht der Zobel auch Fische nicht, da er sich durch Fischköder in Fallen locken läßt. In den höher gelegenen Gegenden des Sajan will man, laut Radde, beobachtet haben, daß ihm der Honig wilder Bienen besonders lieb sei. Cedernnüsse sind ihm eine sehr erwünschte Speise: die Magen der meisten, welche Radde erbeutete, waren mit diesen Samenkernen straff gefüllt. Die Rollzeit soll in den Januar fallen und das Weibchen ungefähr zwei Monate später drei bis fünf Junge zur Welt bringen.

Jagd und Fang des Zobels setzen alljährlich die gesammte waffenfähige Mannschaft ganzer Stämme in Bewegung und treiben Kaufleute durch Tausende von Meilen. Dem Jäger winkt ein hoher Gewinn, wenn er glücklich ist, er geht jedoch bei der Zobeljagd auch vielfachen Gefahren entgegen. Ein plötzlich hereinbrechender Schneesturm raubt ihnen oft alle Hoffnung, zu ihren Freunden zurückzukehren. Nur die größte Abhärtung und eine oft geprüfte Erfahrung kann den Jäger aus Gefahren erretten, und es fallen von Jahr zu Jahr noch genug Opfer. Wie uns schon Steller und später der Russe Schtschukin berichten, finden sich gegenwärtig die meisten Zobel noch in den finsteren Wäldern zwischen der Lena und dem östlichen Meere, und der Ertrag ihrer Felle bildet jetzt noch immer den bedeutendsten Zweig des Einkommens der Eingeborenen und der russischen Ansiedler. Vom Oktober an währen die Jagden bis zur Mitte des November oder bis Anfang Decembers. In kleine Genossenschaften vereinigen sich die kühnen Jäger auf den Jagdplätzen, wo jede Gesellschaft ihre eigenen Wohnungen hat; die Hunde müssen während der Reise zugleich die Schlitten ziehen, welche mit Lebensmitteln für mehrere Monate beladen sind. Nun beginnt die Jagd, wesentlich noch immer in derselben Weise, wie Steller sie beschreibt. Man verfolgt auf Schneeschuhen die Spur des Zobels, bis man sein Lager antrifft oder ihn bemerkt; man stellt Fallen oder Schlingen der allerverschiedensten Arten. Entdeckt man einen Zobel in einer Erd- oder Baumhöhle, in welche er sich zurückgezogen hat, so stellt man ringsum ein Netz und treibt ihn aus seinem Schlupfwinkel, oder man fällt den Baum und erlegt dann den Flüchtenden mit Pfeilen und mit der Flinte. Am beliebtesten sind diejenigen Fallen, in denen sich die Thiere fangen, ohne ihrem Felle irgendwie Schaden zu thun. Der Jäger braucht mehrere Tage mit seinen Genossen, um alle die Fallen zurechtzumachen, und oft genug findet er dann beim Nachsehen, welches er täglich vornehmen muß, daß ein naseweiser Schneefuchs oder ein anderes Raubthier die kostbare Beute aufgefressen hat bis auf wenige Fetzen, welche gleichsam noch daliegen, um ihm sicher zu beweisen, daß er beinahe eine Summe von vierzig, fünfzig, ja sechszig Silberrubel hätte verdienen können! Oder der Arme wird von Ungewitter aller Art überrascht und muß nun eilig darauf bedacht sein, sein eigenes Leben zu retten, ohne weiter an die Auslösung der möglicherweise gefangenen Thiere zu denken. So ist der Zobelfang eigentlich eine ununterbrochene Reihe von Mühseligkeiten aller Art. Wenn endlich die Gesellschaften zurückkehren, stellt es sich häufig heraus, daß kaum mehr als die Kosten, niemals aber die Beschwerden bezahlt sind. Und hat man dann glücklich seine Beute eingeheimst, so kommen auch noch die gierigen Pfaffen oder die nicht minder habsüchtigen Beamten der Krone und fordern jenem Armen mehr als ein Zehntel seines Erwerbes ab.

In den Hochgebirgen des südlichen Baikal fängt man, laut Radde, schon Ende Septembers an, die Zobeljagd zu betreiben, weil das Thier hier seinen Winterpelz früher anlegt als in tieferen Gegenden. Die schwierige Zugänglichkeit der meisten Thalhöhen des Gebirges hat die Jäger eine besondere Jagdweise und besonderes Fangzeug, Kurkafka genannt, ersinnen lassen. Der Zobel geht, zumal zu so vorgerückter Jahreszeit, nicht gern ins Wasser, sondern sucht sich zum Uebergange von Bächen die Windfälle auf, welche je zwei Bachufer überbrücken. Nun hauen die Zobeljäger, im Thale aufwärts gehend, absichtlich viele Stämme an den Ufern des Baches um und lassen sie über letzteren fallen. Etwa in der Mitte solcher schmalen Brücken befestigen sie aus dicker Weiden- oder Birkenruthe einen Bogen und bringen seitwärts so viele schlanke und hohe Weidenruthen an, daß der Zobel nicht gut über dieselben hinwegspringen kann, sondern beim Uebergange auf die Mitte unter dem Bogen angewiesen ist. Hier aber hängt eine Haarschlinge, welche oben im Bogen nur lose eingekerbt, dagegen an einem längeren mit einem Steine beschwerten Haarseile befestigt ist. Der Zobel, welcher solche Brücke überschreitet, geräth trotz aller Vorsicht mit dem Halse in die Schlinge, wird von dem lose aufliegenden Steine in die Tiefe des Wassers gerissen, festgehalten und ertränkt. Außerdem bedient man sich der Prügelfalle, welche das den Köder ausnehmende Raubthier erschlägt, legt Stellpfeile und andere Selbstgeschosse, folgt mit Hunden seiner Spur, falls nicht Trümmergestein vorhanden ist, und läßt es sich nicht verdrießen, tagelang dem unruhigen Thiere nachzulaufen, bis der Hund endlich es gestellt hat, und es, meist erst durch Ausräuchern aus der Höhle, zum Schusse gebracht werden kann.

Ueber das Gefangenleben des Zobels sind die Berichte noch sehr dürftig. In Sibirien fängt man das kostbare Thier erklärlicherweise nur auf Bestellung für den Käfig, und von den wenigen, welche man zähmt, kommt höchst ausnahmsweise einer oder der andere lebend zu uns, wie beispielsweise derjenige, welchen Mützel zeichnen konnte. Ein Zobel wurde in dem Palaste des Erzbischofs von Tobolsk gehalten und war so vollkommen gezähmt, daß er nach eigenem Ermessen in der Stadt lustwandeln durfte. Er verschlief, wie seine Verwandten, den größten Theil des Tages, war aber bei Nacht um so munterer und lebendiger. Wenn man ihm Futter gereicht hatte, fraß er sehr gierig, verlangte dann immer Wasser und fiel nun in einen so tiefen Schlaf, daß er während der ersten Stunden desselben wahrhaft ohne Gefühl zu sein schien. Man konnte ihn zwicken und stechen, er rührte sich nicht. Um so munterer war er bei Nacht. Er war ein arger Feind von Raubthieren aller Art. Sobald er eine Katze sah, erhob er sich wüthend auf die Hinterfüße und legte die größte Lust an den Tag, mit ihr einen Kampf zu bestehen. Andere gezähmte Zobel spielten sehr lustig mit einander, setzten sich oft aufrecht, um so besser fechten zu können, sprangen munter im Käfige umher, wedelten mit dem Schwanze, wenn sie sich behaglich fühlten, und grunzten und knurrten im Zorne, wie junge Hunde.

Schon in Sibirien bezahlt man für ein Zobelfell aus erster Hand 20 bis 25 Rubel Silber; bei uns schwankt der Preis desselben zwischen 30 bis 500 Mark. Die schönsten Felle liefern die östlichen Provinzen Sibiriens, Jakutsk und Ochotsk, minder schöne die Länder an dem Jenisei, der Lena und dem Amur. Aus Sibirien, Nordchina und Nordwestamerika gelangen, nach Lomer, jährlich 199,000 Felle im Gesammtwerthe von 4,350,000 Mark in den Handel.

Im Nordosten und hohen Norden Amerikas wird der Zobel vertreten durch den Fichtenmarder oder amerikanischen Zobel ( Martes americana , Mustela americana, vulpina, leucopus, leucotis und huro), ein Thier von 45 Centim. Leibes- und 15 Centim. Schwanzlänge, welches dem Edelmarder näher steht als dem Zobel. Die Färbung ist ein mehr oder minder gleichmäßiges Braun; der Brustfleck sieht gelb, der Kopf einschließlich der Ohren grau oder weiß aus. Das Haar ist bedeutend gröber als beim Zobel und kommt dem unseres Edelmarders etwa gleich.

Die schönsten Felle stammen aus den Küstenländern der Hudsonsbai, den Gegenden am Großen und Kleinen Walflusse, Ostmaine und aus Labrador. Nach Lomer kommen jährlich ungefähr 100,000 Stück in den Handel, und wird das Stück der besten mit 75 Mark bezahlt.

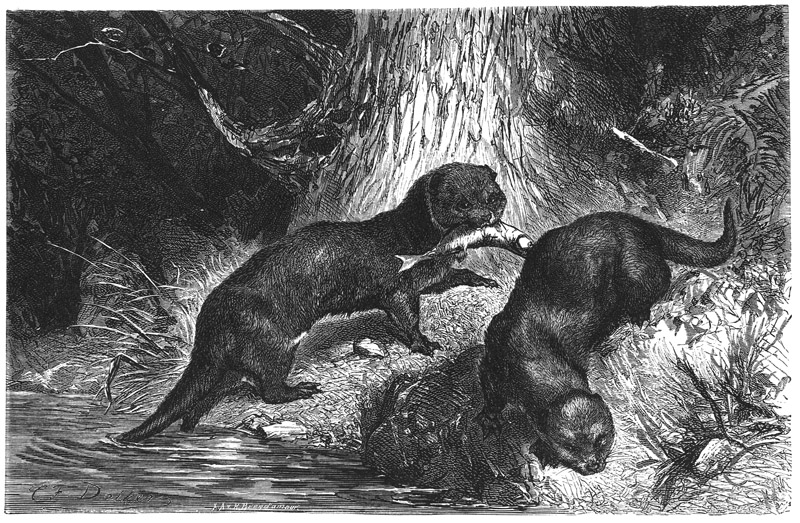

Denselben Ländern entstammt der Fischermarder, Fischer der Nordamerikaner, Pekan der Kanadier, Wijack der Indianer ( Martes Pennantii , Mustela Pennantii, canadensis, melanorhyncha, nigra, piscatoria und Goodmanii, Viverra canadensis und piscatoria, Gulo castaneus und ferrugineus), ein großes, stämmiges, »fuchsartiges« Thier von mehr als 60 Centim. Leibes- und 30 bis 35 Centim. Schwanzlänge. Der aus dichtem, feinem, glänzendem Grannenhaar und langem, weichem Wollhaar bestehende Pelz hat in der Regel sehr dunkle, selbst schwarze Färbung, und nur am Kopfe, im Nacken und auf dem Rücken mischt sich Grau ein; doch gibt es auch sehr helle, kastanien- oder hellbraune und selbst gilblichweiße Stücke.

Das Vaterland des Fischermarders erstreckt sich über den ganzen Norden Amerikas. In der Lebensweise ähnelt er bald mehr dem einen, bald mehr dem anderen seiner Verwandten. Seine gewöhnlichen Wohnungen sind Höhlen, welche er sich in der Nähe von Flußufern ausgräbt. Die Nahrung soll größtentheils aus Fleisch von Vierfüßlern bestehen, welche nahe am Wasser leben. Die Jagd wird von den jungen Indianern betrieben, welche in dem bissigen Geschöpfe ein Wesen finden, an dem sie ihren Muth erproben können, während sie sich bei der Jagd noch nicht so großen Gefahren aussetzen, wie sie Männer ihres Stammes zu bestehen haben, wenn sie zum Kampfe mit den grimmigen Bären hinausziehen. Da man im Norden Amerikas wie in Rußland das Fell des Fischermarders besonders schätzt und mit 30 bis 60 Mark bezahlt, auch für einen aus ihm bereiteten Pelz gern 1200 bis 4000 Mark ausgibt, gelangen verhältnismäßig wenige Felle in den Handel, mindestens auf unseren Markt, immerhin aber noch für mehr als 300,000 Mark jährlich.

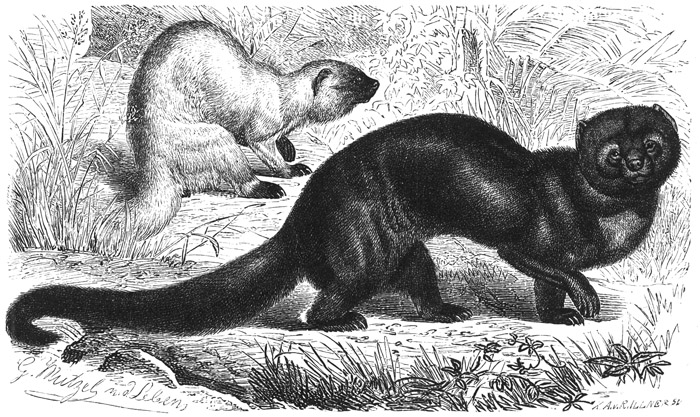

Das letzte Mitglied der Sippe, welches allgemeiner gekannt zu werden verdient, ist der Charsamarder der Birar-Tungusen ( Martes flavigula , Mustela flavigula, Hardwickii, leucotis, Elliotii und lasiotis, Viverra quadricolor) aus Nepal, Java, Sumatra, den Vorbergen des Himalaya und den nordöstlicher liegenden Gebirgen bis zum Amurlande. Er zählt zu den größten Arten seiner Sippschaft; seine Leibeslänge beträgt 61 Centim., seine Schwanzlänge 46 Centim. Der Kopf, einschließlich der Ohren und ein seitlicher Halsstreifen, Hintertheil, Füße und Schwanz sind schwarz oder braunschwärzlich, Oberlippe, Kinn und Kehle rein weiß, alle übrigen Theile glänzend hellgelb, auf der Bauchseite reiner und heller als oben, an dem Halse und an der Kehle guttigelb.

Radde fand den Charsamarder, welchen man bis zu seiner Reise nur in den südasiatischen Gebirgen beobachtet hatte, auch im Amurlande auf. Das Thier lebt nach seiner Beschreibung meistens zu zweien oder dreien und betreibt gemeinschaftlich seine Jagden, ist äußerst schnell im Laufen, geschickt im Klettern, und wählt nicht wie der Zobel gewisse Thalhöhen zu seinem alltäglichen Ruheplatze, sondern schweift beständig umher. Der Marderhund wird ihm während des Sommers vorzugsweise zur Beute; selbst den bissigen Dachs greift er, falls er in Gesellschaft ist, muthig an und überwindet ihn; mit anderen seinesgleichen verfolgt er Rehe und Moschusthiere; im Herbste zieht er den Eichhörnchen nach und betreibt dann in den dichten Arven- und Cedernwaldungen seine Jagden auch auf Bäumen, während er dieses sonst nur im Nothfalle thut, weil ihn seine Schwere untüchtig macht, die biegsamen Spitzen der Aeste zu betreten und von ihnen auf die nächstgelegenen zu springen. Von Hunden gestellt, vertheidigt er sich wie der Luchs, auf dem Rücken liegend und Klauen und Zähne als Waffen gebrauchend. Ueber die Fortpflanzung fehlen Berichte. Gefangene sind wiederholt auch im Londoner Thiergarten gehalten worden; sie waren ebenso zahm, gut gelaunt, spiellustig und anhänglich, als irgend ein Marder es werden kann, und gaben nur einen unbedeutenden Mardergeruch von sich.

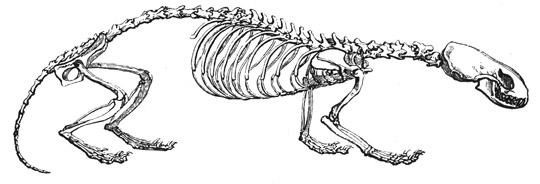

Stinkmarder oder Stänker ( Foetorius oder Putorius) heißen die Mitglieder einer anderen Sippe, und zwar zu Ehren des allbekannten Iltis, welcher den obigen Namen allerdings verdient, während dies bei anderen Arten der Gruppe keineswegs der Fall ist. Die hierher gehörigen Marderarten kennzeichnen sich durch vorn stark verschmälerten Kopf, zugespitzte Schnauze, kurz abgerundete, dreiseitige Ohren, schlanken und langgestreckten Leib, kurze Beine mit langzehigen Füßen und runden, ziemlich lang behaarten Schwanz von noch nicht halber Leibeslänge. Das Gebiß besteht aus 34 Zähnen und zwar sechs Schneidezähnen und einem Eckzahne in jedem Kiefer, zwei Lückzähnen im oberen, drei im unteren Kiefer und zwei Backenzähnen oben und unten, deren erster, der sogenannte Reißzahn, in beiden Kiefern stark und kräftig entwickelt ist, während der dreimal so breite als lange Höckerzahn durch seine Querstellung auffällt. Fast alle Arten der Sippe halten sich in Erdlöchern oder Gebäuden auf und stehen in Raublust und Mordsucht hinter den verwandten Mardern nicht im geringsten zurück, erwerben sich aber durch Wegfangen schädlicher Nager, beziehentlich Schlangen, durchschnittlich viel größere Verdienste als jene. Man theilt die Gruppe ein in drei Untersippen: Iltisse, Wiesel und Sumpfottern; die Unterscheidungsmerkmale zwischen ihnen sind jedoch sehr untergeordneter Art und beziehen sich hauptsächlich auf die Färbung des Pelzes sowie unwesentliche Eigenschaften des Schädels.

Der Iltis, Eltis, Jlk, Elk, Iltnis, Stänker, Stänkermarder, Stinkwiesel, Stölling oder Ratz ( Foetorius Putorius , Mustela und Viverra Putorius, Mustela Eversmanni und foetida, Putorius foetidus, typus, communis und vulgaris) hat eine Leibeslänge von 40 bis 42, eine Schwanzlänge von 16 bis 17 Centim. Der Pelz ist unten einfarbig schwarzbraun, oben und an den Rumpfseiten heller, gewöhnlich dunkelkastanienbraun, an dem Oberhalse und den Seiten des Rumpfes, wegen des besonders hier durchschimmernden gelblichen Wollhaares, lichter. Ueber die Mitte des Bauches verläuft eine undeutlich begrenzte röthlichbraune Binde; Kinn und Schnauzenspitze, mit Ausnahme der dunklen Nase, sind gelblichweiß. Hinter den Augen steht ein kaum begrenzter gelblichweißer Flecken, welcher mit einer undeutlichen, unterhalb der Ohren beginnenden Binde zusammenfließt. Letztere sind braun und gelblichweiß gerändert, die langen Schnurren schwarzbraun. Verschiedene Abänderungen, welche zum Theil als eigene Arten angesehen worden sind, kommen vor, unter anderen auch Weißlinge oder ganz gelb gefärbte Iltisse. Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen hauptsächlich durch rein weiße Färbung aller Stellen, welche bei jenem gelblich sind. Der Pelz ist zwar dicht, aber doch weit weniger schön als der des Edelmarders.

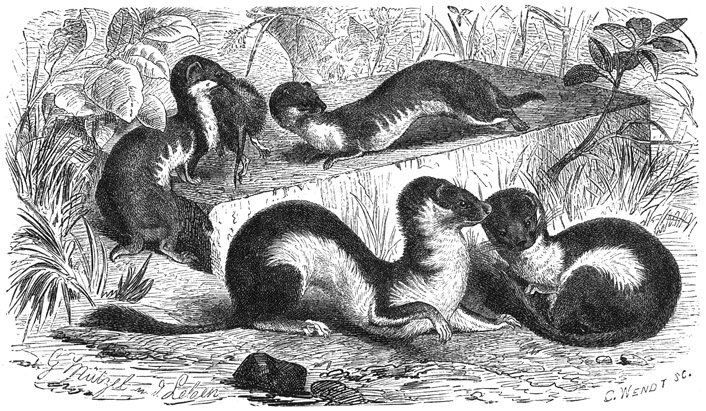

Frettchen ( Foetorius Furo) und Iltis ( Foeterius Putorius). ¼ natürl. Größe.

Im südöstlichen Europa, nach Norden hin bis Polen vordringend, tritt neben dem Iltis ein Verwandter auf: der Tigeriltis ( Foeterius sarmaticus , Mustela sarmatica, Peregusna und praecincta, Viverra sarmatica). Seine Gesammtlänge beträgt 50 Centim., wovon 16 Centim. auf den Schwanz kommen. Das kurzhaarige und straffe Fell ist auf der Oberseite und der Außenseite braun, mit unregelmäßigen gelben Flecken gezeichnet, am Kopfe, aus der Unterseite und der Innenseite der Beine schwarz; die Kehle rostweißlich gefleckt; die Lippen und eine hinter den Augen über den Scheitel verlaufende Binde sind weiß, die Ohren an der Wurzel braunschwarz, an der Spitze rostweißlich; der verhältnismäßig lange Schwanz hat an der Wurzel braune und gelbbunte, in der Mitte blaßgelbliche, an der Spitze schwarze Färbung. Hinsichtlich der Lebensweise, der Sitten und Gewohnheiten ähnelt der Tigeriltis durchaus seinem Verwandten, so daß es ausreichend sein dürfte, ein Lebensbild des letzteren zu entwerfen.

Der Iltis bewohnt die ganze gemäßigte Zone von Europa und Asien, geht sogar ein Stück in den nördlichen Gürtel hinüber. Mit Ausnahme von Lappland und Nordrußland ist er überall in unserem Erdtheile zu finden. In Asien trifft man ihn durch die Tartarei bis an den Kaspischen See und nach Osten hin durch ganz Sibirien bis nach Kamtschatka. Ihm ist jeder nahrungversprechende Ort recht, und deshalb bewohnt er ebenso die Ebenen wie die Gebirge, die Wälder wie die Felder, vor allem aber die Nähe menschlicher Wohnungen, zumal größerer Bauergüter. Im Freien schlägt er sein Lager in hohlen Bäumen, im Geklüft, in alten Fuchsbauen und anderen Erdlöchern auf, welche er zufällig findet; im Nothfalle gräbt er sich selbst einen Bau. Auf den Feldern bezieht er das hohe Getreide; außerdem haust er in der Nähe von Felsen, zwischen Pfahlwerk, unter Brücken, in altem Gemäuer, dem Gewurzel größerer Bäume, dichten Hecken: kurz er weiß es sich überall wohnlich zu machen, wo es irgend angeht, scheut sich jedoch vor eigener Arbeit und läßt lieber andere Thiere für sich graben und wühlen. Im Winter zieht er sich bei uns nach Dörfern oder Städten zurück und kommt hier der Hauskatze oder dem Hausmarder in das Gehege, dabei aber auch gelegentlich in Hühnerhäuser, Taubenschläge, Kaninchenställe und an andere Orte, wo er dann nicht eben zur Freude des Menschen eine Thätigkeit entwickelt, welche bloß von seinen Familienverwandten erreicht, kaum aber übertroffen werden kann. Auf der anderen Seite ist er aber auch nützlich, und wenn die Bauern sonst Hühner, Tauben und Kaninchen gut verwahren, können sie mit ihrem Gaste ganz zufrieden sein; denn dieser fängt ihnen eine unschätzbare Menge von Ratten und Mäusen weg, säubert auch die Nähe der Wohnungen von Schlangen gründlich und verlangt dafür weiter nichts als ein warmes Lager im dunkelsten Winkel des Heubodens. Es gibt Gegenden, wo man ihn ebenso gern sieht, als man ihn an anderen Orten haßt. Er genießt dort eines gewissen Schutzes von Seiten der Landwirte und steht so hoch in der Achtung, daß er auch dann noch für unschuldig erklärt wird, wenn einmal der Hühnerstall oder Taubenschlag von dem nächtlichen Besuche eines gefährlichen Räubers Blutspuren aufweist; denn der Landmann glaubt, daß sein gehegter und gepflegter Ratz unmöglich so grenzenlos undankbar sein könne, ihm den gewährten Schutz mit einem Raubanfalle auf das nützliche Geflügel zu vergelten, und vermuthet in dem Mörder seiner Hühner einen anderen Iltis oder einen Hausmarder, welcher aus irgend einem Nachbarhause herübergeschlichen ist. Das sind freilich Ansichten, welche wohl von Edelmuth und Milde der Gesinnung, aber von sehr wenig Kenntnis des stinkenden Gastes Zeugnis geben. Denn dieser hat, wie Meister Reineke, vom Eigenthum eigentlich gar keinen Begriff und betrachtet den Menschen höchstens als einen gutmüthigen Kauz, welcher ihm durch seine Geflügel- oder Kaninchenzucht dann und wann zu einem leckeren Gerichte verhilft.

Ehe wir Meister Ratz auf seinen Raubzügen weiter verfolgen und uns mit seinem übrigen Leben beschäftigen, wollen wir uns zu seiner besseren Kennzeichnung mit den Beobachtungen vertraut machen, welche Lenz an gezähmten anstellte: sie werden wesentlich dazu dienen, das Bild des Thieres zu zeichnen. Lenz widmet dem Iltis ein hübsches Gedicht wegen seiner tapferen Kämpfe mit dem giftigen Gewürm, nimmt aber klüglicherweise dabei auf seine übrigen Thaten keine Rücksicht und vergißt fast den ganzen Schaden, welchen der Stänker anrichtet. Vollkommen einverstanden müssen wir uns erklären, wenn der genannte Naturforscher jedem Forstmanne anrathet, den Ratz im Walde zu schonen; denn hier ist er an seinem Platze und wirkt unstreitig viel gutes durch Wegfangen der Mäuse und zumal auch der Kreuzottern, sowie er auf dem Felde durch Vertilgung der Hamster sich sehr verdient macht. Doch lassen wir Lenz selbst reden:

»Am 4. August kaufte ich fünf halbwüchsige Iltisse, that sie in eine große Kiste und warf ihnen zehn lebende Frösche, eine lebende Blindschleiche und eine todte Drossel hinein. Am folgenden Morgen waren acht Frösche verzehrt, die Blindschleiche und Drossel noch nicht angerührt. Am zweiten Tage verzehrten sie die beiden lebenden Frösche, die Blindschleiche, drei Hamster und eine zwei Fuß lange Ringelnatter. In der folgenden Nacht fraßen sie die Drossel und sechs Frösche sowie eine fast meterlange, lebende Ringelnatter. Am dritten Tage speisten sie wiederum Frösche nebst zwei großen, tobten Kreuzottern und eine Eidechse. Am vierten Tage fraßen sie vier Hamster und drei Mäuse. Am fünften Tage brachte ich einen Iltis in eine Kiste allein, gab ihm Futter vollauf und, als er satt war, eine große, jedoch matte Kreuzotter. Als ich nach einer Stunde wieder hinkam, hatte er ihr den Kopf zerbissen und sie in eine Ecke gelegt. Nun ließ ich eine große, recht bissige Otter zu ihm; er zeigte vor ihrem Fauchen gar keine Furcht, sondern blieb ruhig liegen (denn der Iltis ruht oder schläft den ganzen Tag, woher die Redensart kommt: »Er schläft wie ein Ratz«), und als ich am anderen Morgen zusah, hatte er sie getödtet. Er befand sich so wohl wie gewöhnlich.

»Am anderen Tage legte ich neben den anderen ruhig in seiner Ecke sich pflegenden Iltis eine recht bissige Otter. Er wollte doch sehen oder vielmehr riechen, was da los wäre; kaum aber rührte er sich, als er zwei Bisse in die Rippen und einen in die Backen bekam. Er kehrte sich wenig daran, blieb aber, wohl hauptsächlich aus Furcht vor mir, ziemlich ruhig. Jetzt warf ich ein Stück Mausefleisch auf die Otter. Er ist nach Mausefleisch außerordentlich lüstern und konnte es daher unmöglich liegen sehen, ohne mit der Schnauze danach zu langen und es wegzukapern, aber wupp! da hatte er wieder einen tüchtigen Biß ins Gesicht. Er fraß sein Fleisch, und ich warf nun ein neues Stück auf die Otter; doch wagte er es nicht mehr es wegzunehmen, sondern ließ sich durch das Fauchen und Beißen abschrecken.