|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Familie der Ameisenfresser ( Entomophaga ) ist noch artenarmer als die vorhergehende; die Arten haben aber so viel Selbständiges, daß die meisten auch als Vertreter eigener Sippen betrachtet werden müssen. Es läßt sich deshalb im allgemeinen nicht viel über sie sagen. Ueber die Begrenzung der Gruppe ist man noch keineswegs einig. Die einen rechnen die Erdferkel zu den Gürtelthieren, die anderen zu den Ameisenfressern, diese fassen Gürtelthiere, Erdferkel, Ameisenbären und Schuppenthiere zu einer Familie zusammen, und jene möchten jede Sippe zu einer besonderen Familie erheben.

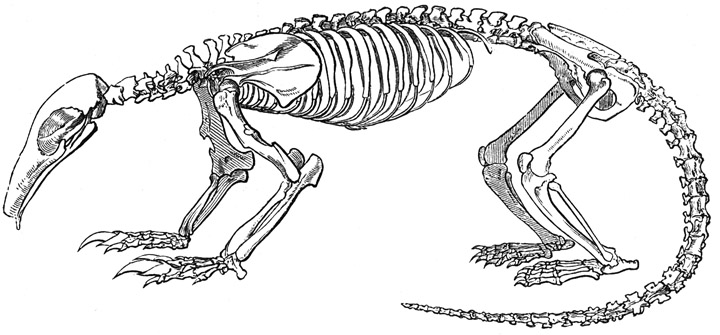

Geripp der Tamandua. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Der langgestreckte, mit Haaren, Borsten oder Schuppen bedeckte Leib dieser Thiere ruht auf niedrigen, starken Beinen. Der Hals ist kurz, dick und wenig beweglich, der Kopf lang, die Schnauze walzenförmig, der Schwanz bei den einen lang und buschig, bei den anderen sehr lang, glatthaarig und greiffähig, bei einigen wieder kurz und schlaff, bei einigen mehr oder minder stumpf und mit Schuppen bedeckt. An den kurzen Füßen sitzen vorn zwei bis vier, hinten vier bis fünf Zehen, welche mit sehr starken Grabnägeln versehen sind; diese Nägel aber unterscheiden sich bei jeder einzelnen Sippe, ja bei jeder einzelnen Art sehr wesentlich. Auch das Gebiß zeigt große Unterschiede. Bei den Erdferkeln besteht es nur aus Backenzähnen in veränderlicher Anzahl, je nach dem Alter des Thieres, und zwar finden sich fünf bis acht in jeder Reihe des Oberkiefers und fünf bis sechs in jeder Reihe des Unterkiefers, bei den Ameisenbären und Schuppenthieren dagegen sucht man vergeblich nach Zähnen. Der Mund ist so klein, daß er eigentlich nur ein Loch vorn an der Schnauze bildet, durch welches die Zunge eben heraus und herein geschoben werden kann. Diese erinnert lebhaft an die der Spechte und hat unseren Thieren mit Fug und Recht den Namen » Wurmzüngler« verschafft; denn sie ähnelt wirklich einem langen Wurme und kann durch eigenthümliche Muskeln auffallend weit aus dem Maule gestoßen werden. Im Geripp finden sich dreizehn bis achtzehn rippentragende, zwei bis sieben rippenlose, vier bis sechs Lenden- und fünfundzwanzig bis vierzig Schwanzwirbel. Die Rippen sind stark und breit bei den wahren Ameisenfressern, rund und schmal bei den Erdschweinen etc.

Die Ameisenfresser bewohnen die Steppen Süd- und Mittelafrikas, Südasiens und einen großen Theil von Südamerika. Trockene Ebenen, Felder, Steppen oder auch Wälder, in denen es zahlreiche Ameisen- und Termitenhaufen gibt, sind ihre Wohnplätze. Je öder und einsamer die Gegend ist, um so mehr geeignet erscheint sie den Ameisenfressern; denn um so ungestörter können sie ihrem Vernichtungskriege gegen die pflanzenverwüstenden Termiten obliegen. Die meisten Arten wohnen in selbstgegrabenen, großen, unterirdischen Höhlen oder tiefen Gängen und verstehen das Graben so meisterhaft, daß sie in kürzester Frist einen neuen Gang sich ausscharren, ebensowohl, um einen Raubzug gegen das Heer der Ameisen zu unternehmen, als um sich vor Verfolgungen zu schützen; andere Arten leben theils in Löchern zwischen den Baumwurzeln, theils auf den Bäumen. Kein einziger Ameisenfresser hat einen bestimmten Aufenthalt, alle Arten schweifen umher und bleiben da, wo es ihnen gefällt, an nahrungsreichen Orten länger als an nahrungsarmen. Mit Tagesanbruch wird ein Gang gegraben, und in ihm verhält sich der Ameisenfresser bis zum Abend, dann kommt er heraus und trollt weiter. Nur die auf den Bäumen lebenden sind wirkliche Tagthiere, alle übrigen abgesagte Feinde des Lichtes. Der Geselligkeit feind oder nicht zugethan, lebt jeder einzelne für sich und höchstens zur Zeit der Paarung, aber immer nur kurze Zeit, mit seinem Gatten zusammen. Alle sind mehr oder weniger träge und schläfrige Gesellen, schwerfällig, langsam, unbeholfen in ihren Bewegungen, langweilig in ihrem Wesen, stumpfsinnig, dumm und ungeschickt. Bei manchen ist der Gang ein höchst sonderbares Fortholpern, da sie bloß mit der Sohle der Hinterfüße und dem Außenrande der Vorderfüße den Boden berühren, also gleichsam auf den Nägeln gehen und sich auch keineswegs beeilen, vorwärts zu kommen. Ein Schritt nach dem anderen wird langsam gemacht, und der Schwanz muß noch helfen, um das Gleichgewicht zu vermitteln. Das dicke Erdschwein trollt oder trabt mit kurzen, schnellen Schritten dahin, der arme Ameisenbär aber humpelt in einem wirklich mühseligen Galopp fort, obgleich er rasch sich fördert. Die kletternden Arten sind viel geschickter, und der starke Wickelschwanz thut ihnen dabei gute Dienste.

Alle nehmen ihre Nahrung auf höchst sonderbare Weise zu sich. Sie öffnen mit ihren furchtbaren Krallen einen Termitenbau oder einen Ameisenhaufen, strecken ihre lange, klebrige Zunge hinein, lassen die erbosten Kerfe sich wüthend darauf festbeißen und ziehen sie plötzlich, wenn das bewegliche Heer in wimmelndem Gedränge auf dem klebrigen Faden herumtanzt, in den Mund zurück, sammt allen Kerfen, welche gerade darauf sich befinden. In dieser Weise nähren sich unseres Wissens nur wenige andere Thiere, Spechte und Wendehälse nämlich, vielleicht noch, wie bereits bemerkt, die Lippenbären. Einige Ameisenfresser können auch kleine Würmer, Käfer, Heuschrecken und andere Kerfe mit den Lippen aufnehmen und verschlucken, und die kletternden Arten sind im Stande, mit ihrer langen Zunge verborgene Kerfe und Würmer aus Ritzen und Höhlen nach Spechtart hervorzuziehen.

Unter den Sinnen dürften Geruch und das Gehör am meisten ausgebildet sein; Gefühl offenbart sich auf der Zunge; die übrigen Sinne scheinen ungemein stumpf zu sein. Ihre geistigen Fähigkeiten sind höchst gering. Sie sind ängstlich, vorsichtig, harmlos, kurz schwachgeistig, und nur wenige machen von ihren furchtbaren Waffen Gebrauch, umfassen ihre Feinde mit den langen Armen und Krallen und zerfleischen sie auf gefährliche Art. Die Stimme besteht in einer Art von Brummen, Murren oder Schnauben; eine Art scheint aber vollkommen stumm zu sein. Das Weibchen bringt nur ein Junges zur Welt, schützt und vertheidigt es mit großer Liebe und schleppt es unter Umständen lange auf dem Rücken umher.

Dem Menschen werden bloß diejenigen Arten schädlich, welche in der Nähe der Wohnungen ihrem Ameisenfange nachgehen und zu diesem Zwecke den Boden auf weite Strecken hin unterwühlen. Dagegen nützt man die erlegten Ameisenfresser, indem man Fleisch, Fell und Fett, auch wohl die Krallen verwerthet.

In der ersten Hauptgruppe vereinigen wir die Erdferkel ( Orycteropina ), plumpe Thiere mit dickem, ungeschicktem, dünnborstig behaartem Leibe, dünnem Halse, langem, schmächtigen Kopfe, walzenförmiger Schnauze, mittellangem, kegelförmigem Schwanze und kurzen, verhältnismäßig dünnen Beinen, von denen die vorderen vier, die hinteren fünf Zehen haben, welche mit sehr starken, fast geraden und platten, an den Rändern schneidenden, hufartigen Nägeln bewehrt sind. Das Maul ist hier noch ziemlich groß, die Augen stehen weit nach hinten, die Ohren sind sehr lang. Im Oberkiefer finden sich, so lange das Thier jung ist, in jeder Seite acht, im Unterkiefer sechs, bei alten Thieren dagegen dort nur fünf und hier bloß vier walzenähnliche, wurzellose, faserige und aus unzähligen feinen, senkrecht dicht neben einanderstehenden Röhren zusammengesetzte Zähne, welche auf der Kaufläche ausgefüllt, am entgegengesetzten Ende aber hohl sind. Der Durchschnitt eines solchen Zahnes sieht täuschend dem eines spanischen Rohres ähnlich. Die vordersten Zähne sind klein und eiförmig, die mittleren an beiden Seiten der Länge nach ausgehöhlt, als wenn sie aus zwei zusammengewachsenen Cylindern zusammengesetzt wären, die hintersten wieder klein und den ersten ähnlich. Im übrigen Geripp zeichnen sich namentlich die dünnen und runden Rippen, dreizehn an der Zahl, und die hohen, dünnen Fortsetzungen der Halswirbel aus.

Man hat drei Arten dieser Gruppe unterschieden, neuerdings aber vielfach Zweifel an deren Selbständigkeit erhoben und in der That auch durchgreifende Unterschiede nicht festzustellen vermocht. Das Erdferkel ( Orycteropus capensis , beziehentlich O. aethiopicus und senegalensis) erreicht eine Gesammtlänge von 1,9 Meter, wovon der Schwanz etwa 85 Centim. wegnimmt, bei einem Gewichte von 50 bis 60 Kilogramm. Die Haut ist sehr dick, mit glatt anliegenden und ziemlich spärlich vertheilten, steifen und borstenartigen Haaren bekleidet, das Haar auf der Oberseite des Körpers etwas kürzer als auf der Unterseite, wo es namentlich an den Zehenwurzeln büschelartig hervortritt, die Färbung eine sehr gleichmäßige. Rücken und Seiten sind gelblichbraun mit röthlichem Anfluge, Unterseite und Kopf licht-röthlichgelb, Hintertheil, Schwanzwurzel und Gliedmaßen braun, neugeborene Junge fleischfarben.

Die holländischen Ansiedler am Vorgebirge der guten Hoffnung haben dem Thiere, weil dessen Fleisch im Geschmack dem des wilden Schweines nahe kommt, den Namen Erdferkel ( Ardvarkens) beigelegt, auch von jeher eifrig Jagd auf dasselbe gemacht und es daher gut kennen gelernt. Noch zu Buffons Zeit galt es für ein durchaus fabelhaftes Geschöpf; der große Naturforscher bestritt Kolbe's erste Beschreibung, welche aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts herrührt, ganz entschieden, obgleich diese Beschreibung heute noch für uns mehr oder weniger die maßgebende ist.

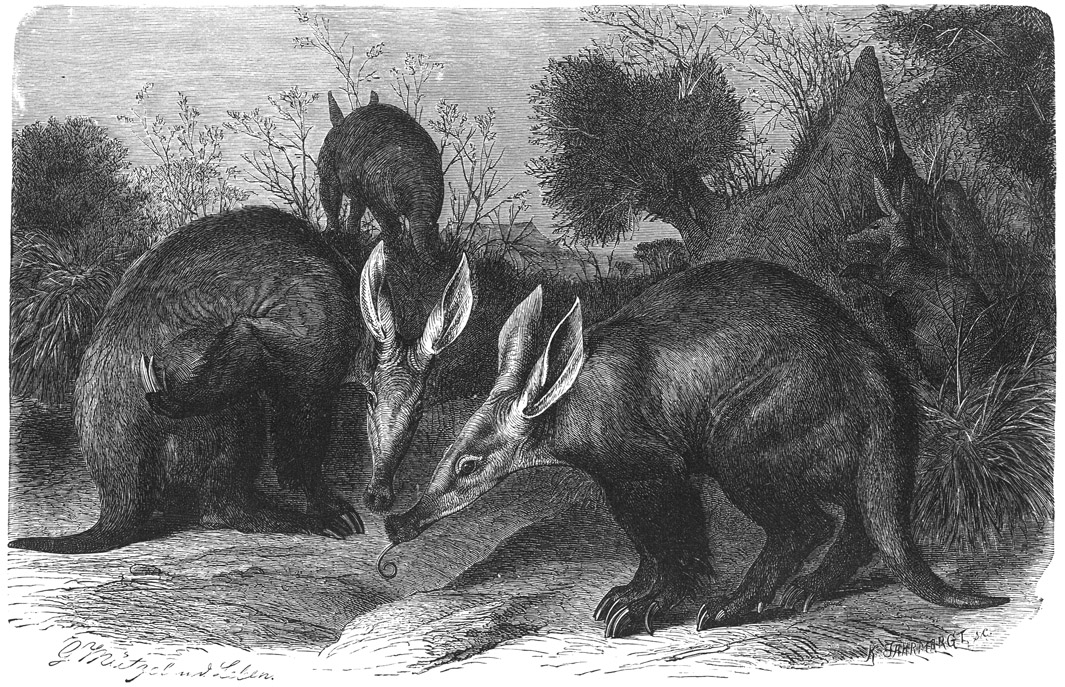

Erdferkel.

Das Erdferkel bewohnt Süd- und Mittelafrika, hier von der Ost- bis zur Westküste reichend, nach Art der Gürtelthiere vorzugsweise das flache Land, Wüsten und Steppen bevölkernd, wo Ameisen und Termiten das große Wort führen. Es ist ein einsames Geschöpf, kaum geselliger als die Gürtelthiere, obgleich man zuweilen ihrer mehrere beisammen findet; denn streng genommen lebt jedes einzelne Erdschwein für sich, bei Tage in großen, selbstgegrabenen Höhlen sich verbergend, bei Nacht umherschweifend. In den Steppen Kordofâns, und zwar ebensowohl in den mit dünnem Walde bestandenen Niederungen wie in den weiten, mit hohem Grase bewachsenen Ebenen, wo nur wenige Büsche sich finden, habe ich seine Höhlen oft gesehen und viel von seiner Lebensweise vernommen, das Thier selbst jedoch niemals zu Gesicht bekommen. Die Nomaden nennen es Abu-Delâf oder Vater, Besitzer der Nägel, und jagen ihm eifrig nach. Erst Heuglin war so glücklich, eines dieser Thiere lebendig zu erhalten, und konnte auch über die Lebensweise genauere Nachrichten geben. Von ihm erfuhr ich ungefähr folgendes: Das Erdschwein schläft den Tag über in zusammengerollter Stellung in tiefen, selbstgegrabenen Erdlöchern, welche es gewöhnlich hinter sich zuscharrt. Gegen Abend begibt es sich ins Freie, um seiner Nahrung nachzugehen. Sein Lauf ist keineswegs besonders rasch, aber es führt während desselben ganz eigenthümliche und ziemlich weite Sprünge aus. Dabei berührt es mit der ganzen Sohle den Boden, trägt den Kopf mit am Nacken zurückgelegten Ohren senkrecht gegen die Erde gerichtet, den Rücken gekrümmt, und schleppt den Schwanz zur Erhaltung des Gleichgewichts mehr oder weniger auf dem Boden fort. Die Schnauzenspitze geht so dicht über letzterem hin, daß der Haarkranz, welcher die Nasenlöcher umgibt, ihn förmlich fegt. Von Zeit zu Zeit steht es still, um zu horchen, ob kein Feind in der Nähe ist, dann geht es weiter. Dabei wird augenscheinlich, daß Geruch und Gehör die ausgebildetsten Sinne sind; denn ebensoviel, wie es mit den Ohren arbeitet, gebraucht es die Nase. Den Nasenkranz schnellt es durch eine rasche Bewegung der Nasenhaut beständig hin und her, und hier und dort richtet es prüfend die lange Schnauze empor, um schnoppernd seiner Beute nachzuspüren. So geht es fort, bis es die Spur einer Ameisenheerstraße findet. Diese wird verfolgt bis zum Baue der Ameisen, und dort beginnt nun die Jagd, ganz nach Art der Gürtelthiere oder noch mehr der eigentlichen Ameisenfresser. Es besitzt eine unglaubliche Fertigkeit im Graben. Wenige Augenblicke genügen ihm vollkommen, um sich gänzlich in die Erde einzuwühlen, der Boden mag so hart sein, wie er will. Beim Graben arbeitet es mit den starken Krallen der Vorderfüße und wirft große Erdklumpen mit gewaltiger Kraft rückwärts; mit den Hinterfüßen schleudert es dann die losgeworfene Erde soweit hinter sich, daß es in einen förmlichen Staubregen eingehüllt wird. Wenn es an einen Ameisen- oder Termitenbau kommt, beschnoppert es ihn zuerst sorgfältig von allen Seiten; dann geht das Graben los, und das Thier wühlt sich in die Erde, bis es auf das Hauptnest oder wenigstens einen Hauptgang der Kerfe geräth. In solche Hauptgänge, welche bei den Termitenhügeln meist 2 Centim. im Durchmesser haben, steckt nun das Erdferkel seine lange, klebrige Zunge, läßt sie voll werden, zieht sie dann mit den Ameisen zurück, und wiederholt dies so lange, bis es sich vollkommen gesättigt hat. Manchmal schlürft es auch geradezu mit den Lippen hunderte von Ameisen auf einmal ein; in dem eigentlichen Neste der Termiten aber, in welchem Millionen dieser Kerfe durch einander wimmeln, frißt es fast, wie ein Hund, mit jedem Bissen hunderte zugleich verschlingend. So geht es von einem Baue zum andern und richtet unter den alles verwüstenden Termiten nun seinerseits die größte Verheerung an. Mit dem Grauen des Morgens zieht es sich in die Erde zurück, und da gilt es ihm nun ganz gleich, ob es seine Höhle findet oder nicht; denn in wenig Minuten hat es sich so tief eingegraben, als es für nöthig findet, um den Tag in vollster Sicherheit zu verpassen. Erscheint die Höhle noch nicht tief genug, so gräbt es bei herannahender Gefahr weiter. Es ist keinem Feinde möglich, ihm nach in die Höhle einzudringen, weil es die ausgescharrte Erde mit so großer Kraft nach hinten wirft, daß jedes andere Thier sich bestürzt zurückzieht. Selbst für den Menschen hält es schwer, ihm nachzugraben, und jeder Jäger wird nach wenigen Minuten vollständig von Erde und Sand bedeckt.

Das Erdferkel ist außerordentlich vorsichtig und scheu und vergräbt sich auch nachts bei dem geringsten Geräusche unverzüglich in die Erde. Sein Gehör läßt ihm die Ankunft eines größeren Thieres oder eines Menschen von weitem vernehmen, und so ist es fast regelmäßig in Sicherheit, ehe die Gefahr sich naht. Seine große Stärke befähigt es übrigens auch, mancherlei Gefahren abzuwehren. Der Jäger, welcher ein Erdferkel wirklich überrascht und festhält, setzt sich damit noch keineswegs in den Besitz der erwünschten Beute. Wie das Gürtelthier stemmt es sich, selbst wenn es nur halb in seiner Höhle ist, mit aller Kraft gegen die Wandungen derselben, gräbt die scharfen Klauen fest ein, krümmt den Rücken und drückt ihn mit solcher Gewalt nach oben, daß es kaum möglich wird, auch nur ein einziges Bein auszulösen und das Thier herauszuziehen. Ein einzelner Mann vermag dies nie; selbst mehrere Männer haben genug mit ihm zu thun. Man verfährt daher ganz ähnlich wie in Amerika mit den Gürtelthieren. Die Eingeborenen Ostsudâns nähern sich vorsichtig dem Bau, sehen an der in der Mündung liegenden Erde, ob ein Erdferkel darin ist oder nicht, und stoßen nun plötzlich mit aller Kraft ihre Lanze in die Tiefe der Höhle. Ist diese gerade, so wird auch regelmäßig das Schwein getroffen, ist sie krumm, so ist die Jagd umsonst. Im entgegengesetzten Falle aber haben die Leute ein ziemlich leichtes Spiel; denn wenn auch das Erdschwein nicht gleich getödtet werden sollte, verliert es doch sehr bald die nöthige Kraft zum Weiterscharren, und neue Lanzenstiche enden sein Leben. Gelingt es, das Thier lebend aus seinem Gange herauszureißen, so genügen ein paar Schläge mit dem Stocke auf den Kopf, um es zu tödten. Am Kongo fängt man es in eisernen Schlagfallen und jagt es nachts mit Hunden. Diese sind selbstverständlich nicht im Stande, das Thier festzuhalten, denn das Erdferkel vergräbt sich vor ihren Augen in die Erde, sie bezeichnen aber den Ort, wo man es aufzusuchen hat.

Ueber die Paarung und Fortpflanzung fehlen noch genauere Nachrichten. Im Mai und Juni wirft das Weibchen ein einziges Junges, welches nackt zur Welt kommt und sehr lange von der Alten gesäugt wird. Nach Jahresfrist ist dasselbe am stärksten behaart; später reiben sich die Haare durch das Arbeiten unter der Erde mehr und mehr ab.

Heuglin fütterte ein von ihm gefangen gehaltenes Erdferkel mit Milch, Honig, Ameisen, Datteln und anderen Früchten. Das Thier wurde bald zahm, gewöhnte sich an den Pfleger und folgte ihm nach, wenn dieser im Hofe umherging. Durch seine sehr komischen Sprünge gewährte es Vergnügen, war jedoch im ganzen ein stumpfer und langweiliger Gesell, welcher, sobald er konnte, sich vergrub und fast den ganzen Tag über schlief. Für seine Losung, welche einen sehr durchdringenden Geruch besitzt, scharrte er stets, bevor er derselben sich entledigte, mit den Hinterfüßen eine kleine Grube aus, welche mittels der Vorderfüße wieder mit Erde überdeckt wurde.

Neuerdings ist das Erdferkel wiederholt nach Europa gebracht worden, hat sich hier auch bei entsprechender Pflege über Jahresfrist gehalten. Ich habe es in den Thiergärten von London und Berlin sowie in der kaiserlichen Menagerie zu Schönbrunn gesehen. Ungeachtet seiner Schlaftrunkenheit bei Tage verfehlt es nicht, die Aufmerksamkeit eines jeden Thierfreundes auf sich zu lenken. Zu Heuglins Angabe habe ich hinzuzufügen, daß es auch sitzend zu schlafen pflegt, indem es sich auf die langen Hinterfüße und den Schwanz wie auf einen Dreifuß stützt und den Kopf mit der langen Schnauze zwischen den Schenkeln und Vorderbeinen zu verbergen sucht. Störungen berühren es in empfindlicher Weise, und es sucht sich auch jeder Behelligung seitens Unbekannter möglichst zu erwehren. Hat es Erde zu seiner Verfügung, so wirft es in solchem Falle diese scharrend hinter sich, um damit den sich Nähernden abzutreiben; läßt man sich trotzdem nicht abschrecken, so gebraucht es seinen Schwanz als Verteidigungswaffe, indem es mit demselben nach rechts und links Schläge austheilt, welche kräftig und wegen der harten, fast spitzigen Borsten ziemlich fühlbar sind. Nach Versicherung eines Wärters soll es im Nothfalle auch die Hinterfüße zur Abwehr benutzen. Man füttert das Thier mit feingehacktem Fleische, rohem Ei, Ameisenpuppen und Mehlbrei, ersetzt ihm damit seine natürliche Nahrung jedoch nur sehr unzureichend. Auch unter dem Mangel an Bewegung scheint es zu leiden, bekommt leicht Geschwüre und wunde Stellen und geht infolge dessen früher zu Grunde, als dem Pfleger lieb ist.

Nur in Gegenden, welche oft Karawanen durchziehen, wird das Erdschwein dem Menschen durch sein Graben schädlich, sonst verursacht es eher Nutzen als Schaden. Nach seinem Tode findet es vielfache Verwendung. Das Fleisch ist dem des Schweines ähnlich und geschätzt; die dicke, starke Haut wird zu Leder verarbeitet.

Die Ameisenbären (Myrmecophagina), welche eine zweite Unterfamilie bilden, haben, wie bemerkt, mit dem Erdschweine nur geringe Aehnlichkeit. Der Körper ist gestreckter, der Kopf und zumal die Schnauze noch weit mehr verlängert als bei dem Erdferkel; der Schwanz erreicht fast die Hälfte der Körperlänge. Ein dichter, struppiger, eigenthümlicher Pelz deckt den Leib, zumal die Oberseite. Die hinteren Gliedmaßen sind schlank und schwächer als die vorderen. Beide Füße zeigen im Geripp fünf Zehen, welche jedoch nicht sämmtlich mit Krallen bewaffnet sind. Die Mundspalte ist sehr eng, die Zunge aber lang, dünn und gerundet, an einen Wurm erinnernd. Die Ohren und Augen sind sehr klein. Noch auffallender ist der innere Leibesbau. Durch die Verlängerung des Antlitztheiles wird die Schnauze lang, röhrenförmig; der Zwischenkiefer ist sehr klein und gekrümmt, mit dem Oberkiefer auch bloß durch Knorpel verbunden. Vergeblich sucht man nach Zähnen; jede Spur derselben fehlt. Fünfzehn bis achtzehn Rückenwirbel tragen Rippen, zwei bis sechs sind rippenlos, vier bis sechs bilden das Kreuz, neunundzwanzig bis vierzig den Schwanz. Die Rippen werden so außerordentlich breit, daß ihre Ränder sich decken und alle Räume zwischen den Knochen verschwinden. Das Schlüsselbein ist bei einem Ameisenbären verkümmert, bei einem anderen sehr entwickelt und fehlt bei einem dritten gänzlich. Die Armknochen sind überaus stark. Eigene Muskeln bewegen die sehr lange, runde, mit spitzigen, hornartigen, kleinen Stacheln besetzte Zunge, welche durch außerordentlich entwickelte Speicheldrüsen fortwährend mit klebrigem Schleime überzogen wird. Das Herz ist verhältnismäßig klein. Die Schlagadern bilden Wundernetze an den Schenkeln.

Wir verdanken namentlich Azara, Rengger und Hensel vortreffliche Beschreibungen und Lebensschilderungen der Ameisenbären. »Die Nachrichten über die Lebensweise dieser Thiere«, sagt Hensel, »enthalten gewiß noch manche Fabeln. Ich will nicht die Angaben anderer über diesen Punkt bemäkeln, sondern nur meine eigenen Erfahrungen anführen. Nach diesen nähren sich die beiden in Rio Grande do Sul vorkommenden Arten nur von Ameisen, niemals von Termiten. Um die Glaubwürdigkeit dieser Angabe beurtheilen zu lassen, ist es nöthig, einen Blick auf die Lebensweise der Termiten selbst zu werfen.

»In Südbrasilien sieht man überall auf dem sogenannten Campo im hohen Grase wie an den Straßen die grauen Hügel der Termiten. Sie haben die Form und Größe eines Zuckerhutes und erinnern an die Maulwurfshügel auf unseren Wiesen, nur daß sie höher und spitziger sind; am häufigsten bemerkt man sie an den tiefer gelegenen Stellen des Campo, doch nie im Sumpfe; auf dem festen rothen Lehmboden scheinen sie zu fehlen; wenigstens erinnere ich mich nie, Termitenhügel von dieser Farbe gesehen zu haben; im Walde trifft man sie auch nicht. Oeffnet man einen solchen Hügel, dessen Masse einen ziemlich hohen Grad von Festigkeit besitzt, so gelangt man zu unregelmäßig angelegten Hohlräumen. Aber kein Gewimmel wie in einem zerstörten Ameisenhaufen bietet sich uns dar. Jene Hohlräume sind meistentheils leer, und die wenigen Termiten, welche man erblickt, ziehen sich bald in die Tiefe zurück; denn sie sind außerordentlich lichtscheue Thiere und erscheinen in der Regel erst des Nachts, um den angerichteten Schaden auszubessern. Ihr eigentlicher Aufenthalt ist ziemlich tief in der Erde, und jener Hügel nicht von außen zugetragen, sondern aus den Erdmassen gebildet, welche die Termiten aus der Erde hervorgeholt haben, als sie ihren Bau gruben. Aber sie legen nicht diese Stoffe in einiger Entfernung nieder, wie dies manche Ameisen thun, sondern führen aus denselben über ihrem Baue jenes feste, kegelförmige Gebäude aus, welches bestimmt ist, ihn zu schützen und z. B. das Einbrechen eines schweren Thieres in die unterhöhlte Erde zu verhüten. Inwieweit nun die Termiten ihren Hügel mit den zahlreichen Kammern noch weiter benutzen, habe ich nicht ermittelt, da ich mich der Beobachtung der Thiere nicht hingeben konnte.

»Man ersieht aus dieser Darstellung, daß die Ameisenbären bei dem Eröffnen der Termitenhügel nicht ihre Rechnung finden würden. Sie bedürfen des Gewimmels zahlloser Kerfe, um sich auf die bekannte Weise mit ihrer langen, wurmförmigen Zunge eine hinreichende Menge von Nahrung zu verschaffen. Auch scharren sie keine Löcher in die Erde. Ihre langen, gekrümmten und spitzigen Krallen sind keine Grabkrallen, sondern in Verbindung mit den starken Ballen der Hand nur zum Zerbrechen harter Rinden, entweder an Bäumen oder an den Bauten mancher Ameisen zu gebrauchen. Sie würden auch ohne Zweifel damit den harten Mantel der Termitenhügel zerbrechen können, doch müßte eine solche gewohnheitsmäßige Beschäftigung eine starke Abnutzung der Krallen zur Folge haben, wie sie aber in der That nicht gefunden wird. Auch suchen ja bekanntlich die Ameisenfresser die Krallen ihrer Vorderfüße dadurch zu schonen, daß sie mit dem Außenrande der Sohle auftreten. Thiere, welche die Erde aufscharren, würden dies niemals thun.

»Damit stimmt durchaus die tatsächliche Erfahrung. Sämmtliche kleine Ameisenfresser, welche ich untersuchen konnte, hatten den Magen mit Ameisen gefüllt, selbst in solchen Orten, wo die Termitenhügel sehr häufig waren. In Betreff des großen Ameisenfressers habe ich keine eigenen Erfahrungen machen können; doch erzählten mir glaubwürdige Jäger, daß man seine Anwesenheit im Urwalde am leichtesten an seinem Kothe erkenne, welcher nur aus den unverdauten Schalen der Ameisen bestehe. Auch sei beim Oeffnen des Thieres stets ein deutlicher Ameisengeruch zu spüren. Von den Ameisenbären haben also die Termiten nichts zu fürchten, dagegen besitzen sie einen gefährlichen Feind unter den Gürtelthieren.

»Bekannt sind die Erzählungen von dem Kampfe des großen Ameisenbären mit dem Jaguar, den er durch seine Umarmung tödten soll. Man hört solche Geschichten überall im Lande, doch sind sie wahrscheinlich Fabeln. Wenn auch der große Ameisenbär in seinen Armen eine unglaubliche Kraft besitzt, so ist dafür sein Kopf um so wehrloser, und ein einziger Biß des von ihm gefaßten Jaguar würde genügen, ihn zu tödten. Dagegen soll er in der That die stärksten Hunde, wenn sie sich ihm unvorsichtiger Weise zu sehr nähern, ergreifen und ihnen in der Umarmung seine furchtbaren Klauen in den Rücken pressen, wenn der Jäger nicht gleich zur Hülfe herbeieilen kann.«

Ich habe Hensels Angaben nicht weglassen wollen, obgleich ich überzeugt bin, daß die Ameisenbären sehr wohl im Stande sind, Termitenbaue aufzubrechen, und dies häufig, vielleicht regelmäßig auch thun. Andere glaubwürdige Reisende treten für diese Thatsache ein und beziehen sich, wie aus dem Nachfolgenden hervorgehen wird, ebenfalls auf eigene Beobachtungen.

Die größte und bekannteste Art der Unterfamilie ( Myrmecophaga jubata ) wird in Paraguay Yurumi, was in dem Guaranischen so viel wie »kleiner Mund« bedeutet, in Brasilien dagegen Tamandu genannt. Der Pelz dieses sehr großen und auffallenden Thieres besteht aus dichten, steifen, rauh anzufühlenden Borstenhaaren. Kurz am Kopfe, verlängern sich dieselben längs des Nackens und Rückgrates, wo sie eine Mähne bilden, bis auf 24 Centim., und am Schwanze von 28 bis 40 Centim. Länge, während sie am übrigen Körper, um und an den Beinen, bloß 8 bis 11 Centim. lang sind. Diese Haare liegen entweder mit rückwärts gedrehter Spitze am Körper oder hängen an der Seite herunter; nur am Kopfe stehen sie senkrecht empor. Die, welche die Schwanzquaste bilden, sind seitwärts zusammengedrückt und erscheinen lanzettartig. Nackt sind bloß die Schnauzenspitze, die Lippen, die Augenlider und die Fußsohlen. Die Farbe des Pelzes ist ziemlich verschieden. Am Kopfe erscheint als Gesammtfarbe Aschgrau mit Schwarz gemischt, weil hier die Haare abwechselnd schwarz und aschgrau geringelt sind. Fast die nämliche Färbung haben der Nacken, der Rücken und zum Theil auch die Seiten des Rumpfes, die vorderen Beine und der Schwanz. Die Kehle, der Hals, die Brust, der Bauch, die Hinterfüße und die untere Seite des Schwanzes sind schwarzbraun. Ein schwarzer, anfangs 13 bis 15 Centim. breiter, nach hinten spitz zulaufender Streifen erstreckt sich vom Kopfe und der Brust über den Rücken in schiefer Richtung bis zum Kreuze und wird eingefaßt von zwei schmalen, blaßgrauen Streifen, die mit ihm gleichlaufen. Eine schwarze Binde bedeckt das Ende des Vorderarmes, und auch die Zehen der Vorderfüße sowie die nackten Theile des Körpers sind schwarz. In der Jugend sind die Ameisenfresser im allgemeinen lichter als im Alter; die Haare haben auch noch nicht die lichten Ringe wie später. Die Länge des erwachsenen Yurumi beträgt 1,3 Meter, die Länge des Schwanzes ohne Haare 68 Centim., mit den Haaren aber wenigstens 95 Centim., oft etwas darüber. Somit erreicht das Thier eine Gesammtlänge von 2,3 Meter; aber man findet zuweilen alte Männchen, welche noch größer sind.

»Das Aussehen des Yurumi«, sagt Rengger, »ist äußerst häßlich. Sein Kopf hat die Gestalt eines langen, schmächtigen, etwas nach unten gebogenen Kegels und endet mit einer kleinen, stumpfen Schnauze. Beide Kinnladen sind gleich lang; die untere hat nur wenig Bewegung, indem der Mund bloß wie eine Spalte erscheint, welche höchstens einen starken Mannsdaumen aufnehmen kann; die Nasenlöcher sind halbmondförmig, die Augen klein und tief im Kopfe sitzend, die Ohren gleichfalls klein, etwas über 2,5 Centim. breit, ebenso lang und oben abgerundet. Der Hals scheint seiner langen Haare wegen dicker als der Hinterkopf; der Rumpf ist groß, unförmig und von oben nach unten etwas breitgedrückt; die Glieder sind kurz, die Vorderarme breit und sehr muskelig. Die vorderen Füße sind mit vier Zehen versehen, an denen sich ein dicker, gleich Adlerskrallen zusammengedrückter Nagel findet. Dieser ist an der ersten oder innersten Zehe 4,5 Centim. lang und beinahe gerade, an der zweiten 1 Centim. lang, gebogen und am innern Rande scharf; an der dritten hat er eine Länge von 6,5 Centim. und die nämliche Gestalt wie der vorhergehende, nur daß er an seinen beiden Rändern scharf ist; an der vierten Zehe endlich gleicht er in Größe und Form dem ersten. Im Gehen und im Ruhezustande legt das Thier diese Nägel, wie die Finger einer geschlossenen Hand, gegen die Fußsohle zurück, indem es nicht mit der Fläche, sondern mit dem äußern Rande der Sohle auftritt, wo sich gleich hinter der äußersten Zehe eine große Schwiele vorfindet. Es kann übrigens die Zehen nur soweit ausstrecken, daß die Nägel mit der Fußsohle kaum mehr als einen rechten Winkel bilden. Auf der Sohlenfläche bemerkt man mehrere kleine und gegen ihren hintern Rand eine große Schwiele. Die hinteren Glieder sind bei weitem nicht so stark gebaut wie die vorderen; ihr Fuß ist mit fünf Zehen versehen, deren Nägel bloß 1 bis 2 Centim. lang, von den Seiten etwas zusammengedrückt, schwach gebogen und nach vorn gerichtet sind. Das Thier tritt mit der ganzen Sohle des Hinterfußes auf. Der lange zottige Schwanz ist hoch und schmal und bildet eine wahre Fahne. Die Zunge, deren Dicke nicht mehr als 9 Millim. beträgt, hat die Gestalt eines langen, allmählich sich zuspitzenden Kegels und besteht aus zwei Muskeln und zwei drüsenartigen Körpern, welche auf ihrer Grundlage sitzen. Sie ist der Länge nach sehr ausdehnbar, indem das Thier sie beinahe 50 Centim. weit zum Maule herausstrecken kann.

Yurumi ( Myrmecophaga jubata). [1/12] natürl. Größe.

»Der Yurumi kommt nicht häufig in Paraguay vor und bewohnt die menschenleeren oder doch wenig besuchten Felder im Norden des Landes. Er hat weder ein bestimmtes Lager noch sonst einen festen Aufenthaltsort, sondern schweift bei Tage auf den Ebenen umher und schläft, wo ihn die Nacht überfällt; jedoch sucht er zu letzterem Zwecke eine Stelle zu gewinnen, wo das Gras sehr hoch ist, oder wo sich einige Büsche vorfinden. Man trifft ihn gewöhnlich allein an, es sei denn, daß ein Weibchen sein Junges mit sich führe. Sein Gang ist ein langsamer Schritt oder zuweilen, wenn er verfolgt wird, ein schwerfälliger Galopp, mit welchem er aber so wenig vorrückt, daß ihn ein Mensch im Schritte einholen kann. Seine Nahrung besteht einzig und allein aus Termiten, Ameisen und den Larven von beiden. Um sich diese zu verschaffen, kratzt und reißt er mit den Nägeln seiner Vorderfüße die Erdhügel und die Erdhaufen, welche denselben zur Wohnung dienen, auf, streckt dann seine lange Zunge unter die von allen Seiten herzuströmenden Kerbthiere und zieht sie, von denselben überzogen, wieder in den Mund zurück. Dieses wiederholt er so lange, bis er gesättigt ist, oder bis keine Ameisen oder Termiten mehr zum Vorscheine kommen.

»Der Zeitpunkt der Begattung sowie die Tragzeit des Weibchens ist mir unbekannt. Es wirft im Frühjahr ein einziges Junges und trägt dasselbe einige Zeit lang mit sich auf dem Rücken umher. Das Junge scheint während mehrerer Monate zu saugen und soll, wenn es auch schon von Kerfen sich nähren kann, seine Mutter nicht verlassen, bis sie wieder trächtig ist. Wahrscheinlich gebraucht es, da ihm die Kraft zum Aufreißen der Termitenhügel noch mangelt, während dieser Zeit die Hülfe der Mutter, um leichter zu seiner Nahrung zu gelangen.

»Der vorzüglichste unter den Sinnen des Yurumi ist der Geruch, dessen Organe sehr ausgebildet sind; auf diesen folgt das Gehör; das Gesicht scheint nur schwach zu sein. Der einzige Laut, den er von sich gibt, und nur wenn er in Zorn geräth, ist eine Art von Brummen.

»Es ist ein stilles, friedliches Thier, welches weder dem Menschen noch den anderen Säugethieren den geringsten Schaden zuzufügen sucht, es sei denn, daß es heftig gereizt werde. Man kann den Yurumi auf offenem Felde weite Strecken vor sich hertreiben, ohne daß er widersteht. Wird er aber mißhandelt, so setzt er sich, wie schon Azara bemerkt, auf die Sitzbeine und die Hinterfüße und breitet die Arme gegen seinen Feind aus, um ihn mit seinen Nägeln zu fassen.

»Ich habe lange Zeit einen Yurumi besessen, welcher noch kein Jahr alt war, als ich ihn erhielt. Man hatte ihn in einer Meierei am linken Ufer des Nexay zugleich mit seiner Mutter eingefangen, welche aber nach wenigen Tagen starb. Ich zog ihn mit Milch, Ameisen und gehacktem Fleische auf. Die Milch nahm er schlürfend zu sich oder auch, indem er die Zunge darin badete und sie dann mit der wenigen, ihr anhangenden Flüssigkeit in den Mund zurückzog. Die Ameisen suchte er im Hofe und in den Umgebungen des Hauses auf. Sowie er einen Haufen ausgewittert hatte, fing er gleich an, denselben aufzukratzen, und that dies so lange, bis dessen Bewohner in großer Anzahl zum Vorscheine kamen; dann wälzte er seine Zunge unter ihnen herum und zog sie, mit Hunderten von ihnen übersät, in den Mund zurück. Azara behauptet, daß der Yurumi seine Zunge in einer Sekunde zweimal ausstrecke und zurückziehe, was aber bei dem meinigen nicht der Fall war, indem er, um dieses nur einmal zu bewerkstelligen, schon mehr als eine Sekunde brauchte. Die Ameisen bleiben übrigens nicht sowohl, wie von den meisten Schriftstellern angeführt wird, auf der Zunge kleben, als daß sie sich zu ihrer Vertheidigung mit ihren Freßzangen auf derselben anklammern, was sie immer thun, wenn sie, gereizt, auf einen fremden Körper stoßen. Die schwachen und wehrlosen Termiten hingegen werden auf dem klebrigen Ueberzuge der Zunge wie auf einer Leimruthe festgehalten. Mein Yurumi fraß nicht alle Gattungen von Ameisen gleich gern, sondern liebte besonders diejenigen, welche weder große Freßzangen, noch Stacheln besitzen; eine ganz kleine Gattung, welche einen sehr stinkenden Geruch von sich gibt, verschmähte er gänzlich. Das feingehackte Fleisch, mit dem ich ihn zuweilen ernährte, mußte ihm anfangs in den Mund gestoßen werden; später aber nahm er dasselbe gleich den Ameisen vermittels der Zunge zu sich.

»Die Hälfte des Tages und die ganze Nacht brachte er schlafend zu, ohne sich dafür einen eigenen Platz zu wählen. Er schlief auf der Seite liegend und etwas zusammengerollt, indem er den Kopf zwischen die Vorderbeine steckte, die Glieder einzog, so daß sie sich berührten, und sich mit dem Schwanze bedeckte. War er wach, so ging er im Hofe umher und suchte Ameisen. Da er anfangs nicht nur die Zunge, sondern auch die Schnauze in die aufgescharrten Haufen steckte, so liefen ihm zuweilen die Kerfe über die Nase hinauf, wo er sie dann mit den Vorderfüßen recht gut wieder abzustreifen wußte. Er besaß, so jung er auch war, große Kraft. Ich vermochte nicht, mit meinen Händen seine zwei größeren Nägel an dem Vorderfuße zu öffnen, wenn er sie gegen die Fußsohle angedrückt hatte.

»Er zeigte mehr Verstand, als man bei den anderen sogenannten zahnlosen Säugethieren antrifft. Ohne die Menschen von einander zu unterscheiden, war er doch gern um sie, suchte sie auf, gab sich ihren Liebkosungen mit Vergnügen hin, spielte mit ihnen und kletterte ihnen besonders gern in den Schoß. Folgsam war er übrigens nicht und gehorchte nur selten dem Rufe, obschon man an den Bewegungen seines Kopfes wohl sah, daß er denselben verstanden hatte. Er vertrug sich mit allen Hausthieren und ließ sich von einigen Vögeln, wie von den Helm- und Höckerhühnern, welche ich gezähmt hatte, manchen kleinen Angriff gefallen, ohne sich zu erzürnen. Wurde er aber mißhandelt, so fing er an zu murren und suchte sich mit den Klauen seiner Vorderfüße zu vertheidigen.

»Fleisch und Fell des Yurumi werden bloß von den wilden Indianern benutzt; jedoch gibt es Landleute in Paraguay, welche das letztere, unter das Betttuch gelegt, für ein untrügliches Mittel gegen das Lendenweh halten und es auch dagegen gebrauchen. Selten macht Jemand auf diesen Ameisenfresser Jagd; trifft man ihn aber zufälliger Weise auf dem Felde an, so ist es ein leichtes, ihn mit jedem Stocke durch einige Schläge auf den Kopf zu tödten. Diese Thiere sollten übrigens vom Menschen eher beschützt als verfolgt werden; statt schädlich zu sein, gewähren sie im Gegentheile großen Nutzen, indem sie die Termiten und die Ameisen vermindern, welche in einigen Gegenden von Paraguay so überhand genommen haben, daß dort keine Pflanzungen gedeihen können.

»Der Jaguar und der Cuguar sind neben dem Menschen wohl die einzigen Feinde des Yurumi. Die fabelhaften Erzählungen der Einwohner von Paraguay über Kämpfe, welche zwischen ihm und dem Jaguar stattfinden sollen, hat schon Azara widerlegt.«

Von anderen Naturforschern erfahren wir, daß der Ameisenfresser außer in Paraguay fast den ganzen übrigen Osten von Südamerika bewohnt und sich daher vom La Plata-Strome bis zum Karaibischen Meere verbreitet. Beim Gehen soll er den Kopf zur Erde senken und mit der Nase auf dem Boden dahinschnoppern. Den Schwanz trägt er dabei geradeaus gestreckt, aber die Rückenmähne hoch empor gesträubt, so daß er weit größer erscheint, als er wirklich ist. Außer Ameisen und Termiten haben neuere Beobachter auch noch viele Erde und Holztheile in seinem Magen gefunden, welche das Thier beim Aufnehmen der Ameisen mit verschlingt. Man hat deshalb voreilig den Schluß gezogen, daß der Ameisenfresser auch Pflanzenstoffe verzehre, während andere die Erklärung geben, daß der Genuß dieser Holz- und Erdtheilchen bloß dazu diene, um die Verdauung zu erleichtern. Daß der Yurumi außer seiner Hauptnahrung sehr gern auch Wurmasseln und Tausendfüße sowie Würmer verzehrt, falls diese nicht zu groß sind, unterliegt keinem Zweifel. Den Würmern soll er oft lange nachspüren und dabei mit seinen starken Klauen die morschen Stämme ganz zersplittern. Ueber die Fortpflanzung erfahren wir noch, daß das Junge der Mutter ein ganzes Jahr und darüber folgt und von dieser bei Gefahr durch kräftige Schläge mit den geballten Vorderpfoten vertheidigt wird. Anfangs soll der junge Yurumi nicht im Stande sein, sich selbst die Nahrung zu schaffen, weil er noch zu schwach ist, um die Termitenbaue aufzubrechen, und es soll deshalb die Alte für ihn sorgen.

Einige bemerkenswerthe Mittheilungen über den Yurumi gibt Bates. »In den ersten Tagen meines Aufenthaltes in Caripé«, erzählt er, »litt ich an frischem Fleische Mangel. Das Volk der Nachbarschaft hatte mir alle Hühner verkauft, und ich hatte damals noch nicht gelernt, die Hauptnahrung desselben, gesalzenen Fisch, zu essen. Eines Tages fragte mich meine Wirtin, ob ich wohl das Fleisch des Ameisenbären essen könne, und als ich darauf erwiderte, daß ich mit jeder Sorte von Fleisch zufrieden sein würde, machte sie sich in Gesellschaft eines alten Negers mit Hunden auf und kehrte abends mit einem Yurumi zurück. Das absonderliche Wildpret wurde gebraten und erwies sich als vortrefflich, dem Fleische der Gans einigermaßen ähnlich. Die Bewohner von Caripé rührten es nicht an, weil es, wie sie sagten, hier nicht üblich wäre, es zu essen. Während der nächsten drei oder vier Wochen wurde die Jagd, wenn an Fleisch Mangel war, stets wiederholt, und der Neger brachte auch regelmäßig Beute heim. Eines schönen Tages aber kehrte er in größter Betrübnis zurück und theilte mir mit, daß sein Lieblingshund von einem Ameisenbären gepackt und getödtet worden wäre. Wir begaben uns nach dem Kampfplatze und fanden den Hund zwar noch nicht todt, aber furchtbar von den Krallen seines Gegners zerrissen, welcher selbst im Verscheiden war.« Auch aus dieser Angabe geht hervor, daß die Mittheilungen älterer Berichterstatter über die Vertheidigungsfähigkeit des Ameisenbären keineswegs aus der Luft gegriffen sind. Tschudi erfuhr an sich selbst, daß mit einem gereizten Ameisenbären nicht zu spaßen ist. »Ein sonderbarer, unförmlicher, sich bewegender Klumpen«, so erzählt er, »fesselte meine Aufmerksamkeit; ich ritt näher und erkannte bald einen sehr großen Ameisenbären, welcher mit dem Aufreißen eines Termitenbaues emsig beschäftigt war. Von meinem Thiere herab schoß ich mit dem Revolver nach ihm, und unter Geschrei stürzte er zusammen. Ich sprang aus dem Sattel, um meine Beute näher zu untersuchen. In demselben Augenblicke raffte sich das verwundete Thier wieder auf, stellte sich auf die Hinterbeine und packte mich mit seinem ungemein kräftigen Arme. Ein zweiter Schuß streckte es leblos nieder. Mehrere Tage lang waren die Eindrücke der langen gekrümmten Krallen auf meinem linken Arme als braune und blaue Flecken sichtbar. Ich habe öfter Ameisenbären erlegt, aber nur dies eine Mal so innige Begegnung mit ihnen gehabt.«

In der Neuzeit sind gefangene Ameisenbären wiederholt nach Europa gebracht und bei zweckentsprechender Pflege auch Jahre lang am Leben erhalten worden. Ich habe solche in den Thiergärten von London und Berlin gesehen, ohne sie jedoch längere Zeit beobachten zu können, und will deshalb einen Bericht Noll's im Auszuge wiedergeben. Der Ameisenbär zeichnet sich nach Angabe dieses Beobachters durch ruhiges und sanftes Wesen aus, läßt sich gern streicheln und kratzen, und zeigt sich bei guter Laune Bekannten gegenüber sogar zum Spiele aufgelegt. Ganz ungefährlich ist solches Spiel allerdings nicht, weil das Thier unter Umständen auf den Hinterbeinen sich aufrichtet und mittels der beweglichen Krallen der Vorderfüße hierbei mit erstaunlicher Schnelligkeit Schläge austheilt. Große Kraft bekundet er beim Wühlen im Boden seines Geheges; denn mit drei oder vier Hieben seiner Krallen hat er in der harten Erdschicht eine so lange und tiefe Grube hergestellt, daß er bequem den Kopf darin verbergen kann. Nach Nahrung suchend scharrt er täglich wohl an zehn bis zwanzig Stellen derartige Gruben aus. Ameisen erhält er dabei freilich nicht, sondern höchstens einen Regenwurm, den er aber auch begierig verzehrt. Viel Beweglichkeit besitzt das Thier in seinen Beinen, trotzdem sein Vorwärtskommen kein rasches genannt werden kann. Die Vorderbeine werden oft zum Kratzen des Hinterrückens benutzt, während die Hinterbeine bis in die Mähne vorgreifen können.

Der Ameisenbär ist entschieden ein Tagthier, welches seine Zeit regelmäßig eingetheilt hat. Im Sommer um sieben Uhr, später um acht Uhr erwacht er, nimmt sein Frühstück ein und ist darauf je nach Laune zwei bis vier Stunden in Bewegung, worauf er sich bis zum Mittagsmahle niederlegt. Auch nach diesem pflegt er wieder der Ruhe, um gegen drei Uhr zur Hauptthätigkeit zu erwachen; denn immer zeigt er sich um diese Zeit am muntersten. Jetzt am meisten zum Spielen aufgelegt, galoppirt er zuweilen selbstvergnügt in seinem Gemache umher. Mit Eintritt der Dunkelheit legt er sich nieder, um die ganze Nacht bis zur Zeit der Morgenfütterung ruhig zu verschlafen. In der Ruhe nimmt er eine eigenthümliche Stellung ein: er legt sich auf die Seite, zieht die Beine an, schiebt den Kopf zwischen die Vorderbeine und breitet den buschigen Schwanz so über den ganzen Körper aus, daß dieser unter der schützenden Decke vollkommen verschwindet.

Die Gefangenen des Londoner Thiergartens erhalten rohes, fein geschabtes Fleisch und Eidotter als Futter; der von Noll beobachtete Ameisenbär fraß außerdem sehr gern einen Brei aus Maismehl, welches mit heißer Milch angerührt und mit einem Löffel Syrup versüßt wurde, und es gewährte einen absonderlichen Anblick, das fremdartige Thier vor seiner Breischüssel stehen und diese mit seiner merkwürdigen Zunge ausfressen zu sehen. Mit kaum glaublicher Schnelligkeit, etwa einhundertundsechzigmal in der Minute, fährt die schwärzliche, walzenrunde Zunge wohl fünfzig Centimeter weit aus dem Maule heraus und in den Brei, biegt sich darin um und zieht ebenso rasch kleine Theile der Speise mit in den Mund. Bei dieser Thätigkeit sondert sich reichlich Speichel ab, welcher die Zunge klebrig überzieht und besonders am Rande der Schüssel sich anhängt.

Höchst überraschend war das Verhalten des Thieres zum Wasser. Bei seiner Ankunft zeigte es sich bezüglich der Reinhaltung entschieden verwahrlost; die Kopfhaare waren durch Schmutz verklebt und alle Körpertheile voller Schorf. Gegen die mit Wasser versuchten Reinigungen wehrte sich der Ameisenbär derart, daß man, um Schaden zu verhüten, davon abstehen mußte, und da er auch ihm in Gefäßen vorgestelltes Trinkwasser niemals berührte, so glaubte man schon, das Thier besitze überhaupt Widerwillen gegen alles Wasser. Bald aber erfuhr man, daß er sich in einem größeren Becken mit ersichtlichem Vergnügen badete und nach mehrmaligem Wiederholen desselben Verfahrens seine Haut vollkommen reinigte. Ebenso gern ging er in einen Teich und schwamm sogar an den tiefen Stellen desselben munter umher.

Daß der Ameisenfresser, schließt Noll, nicht bloß für die Begriffe des Menschen eine abenteuerliche Gestalt besitzt, sondern auch auf die meisten Thiere die Wirkung der Ueberraschung und selbst des Schreckens hervorbringt, zeigte sich, als das Thier im Affenhause untergebracht werden sollte. Mächtiger Schrecken ergriff sämmtliche Bewohner des Hauses; die Affen lärmten und tobten, so daß man ihre Käfige verhüllen mußte, und selbst ein Schimpanse vergrub sich angesichts des ihm entsetzlichen Thieres angsterfüllt in dem Stroh seines Wohnraumes.

Unter den übrigen Ameisenbären, welche Baumthiere sind, ähnelt der Caguare der Guaraner ( Myrmecophaga tridactyla, M. Tamandua, bivittata, nigra, myosura, ursina und crispa, Tamandua tetradactyla und bivittata) den geschilderten Verwandten am meisten, wird aber trotzdem als Vertreter einer besondern Untersippe ( Tamandua) angesehen, weil er an den Vorderfüßen fünf, an den Hinterfüßen vier Zehen hat, und sein Schwanz ein Greifschwanz ist. Wie uns Azara belehrt, bedeutet das Wort Caguare »Stänker des Waldes«, und diese Bezeichnung soll keineswegs aus der Luft gegriffen sein. Die Spanier nennen ihn » kleinen Ameisenbär«, die Portugiesen » Tamadua.« Das Thier bewohnt so ziemlich dieselben Länder wie das vorige, reicht aber bis Peru hinüber. Seine Länge beträgt etwa 1 Meter, wovon ungefähr 60 Centim. auf den Leib kommen; die mittlere Höhe wird auf 30 bis 35 Centim. angegeben: der Caguare erreicht demnach kaum die Hälfte seines geschilderten Verwandten. Er ist, obgleich er mit ihm bis auf den Schwanz viel Aehnlichkeit hat, fast noch häßlicher als dieser. Sein Kopf ist verhältnismäßig nicht so gestreckt, auch nicht in eine so lange Schnauze auslaufend, der Oberkiefer länger als der untere, der Hals groß, der Rumpf breit, die Ohren sind eiförmig und vom Kopfe abstehend; die Füße ähneln denen des Ameisenfressers, die Nägel der Vorderfüße sind 2,5 und 5 Centim. lang, der Länge nach gebogen und an den Seiten zusammen gedrückt, die der Hinterfüße kürzer, unter sich gleich lang und wenig gebogen. Der dicke, walzenförmige, muskelkräftige Wickelschwanz läuft stumpf nach der Spitze zu. Gerade, steife, rauh anzufühlende, glänzende Borstenhaare überdecken die Wollhaare, welche an Rauhigkeit den ersteren kaum etwas nachgeben und sich nur durch schwache Kräuselung unterscheiden. Die einen und die anderen haben fast dieselbe Länge; am Kopfe sind sie kurz, am übrigen Körper etwa 8 Centim. lang. Am obern Ende des Schulterblattes bildet die Behaarung einen Wirbel, so daß die Haare vor dem Schulterblatte mit den Spitzen nach vorn, hinter demselben nach hinten stehen. Ihre Färbung ist am Kopfe mit Ausnahme eines schwarzen Ringes ums Auge, ferner auf dem Nacken, Rücken, bis an das Kreuz, am Halse, an der Brust, an den Vordergliedern, von der Mitte des Oberarmes und an den hinteren vom Kniegelenk an, sowie an den hinteren Theilen weißlichgelb; ein schwarzer Streifen zieht sich vom Halse aus rückwärts über die Schultern und die Seiten des Körpers und nimmt so rasch an Breite zu, daß er an den Seiten und den Hinterschenkeln bereits die vorherrschende Farbe bildet. Die Färbung wird übrigens bloß durch die Spitzen der Haare hervorgebracht, denn die Wurzeln haben lichtgraulich gelbe Färbung. Die Spitze der Schnauze, die Lippen, Augenlieder und Fußsohlen sind nackt und von schwarzer Farbe, die Ohren und der Schwanz nur dünn behaart. Junge Thiere sind durchaus weißlichgelb und nehmen erst im zweiten und dritten Jahre allgemach die Färbung der erwachsenen an. Aber auch unter diesen finden sich Abänderungen: der schwarze Ring um die Augen fehlt, die sonst weißlich gelben Theile sind graulich oder röthlich gelb etc.

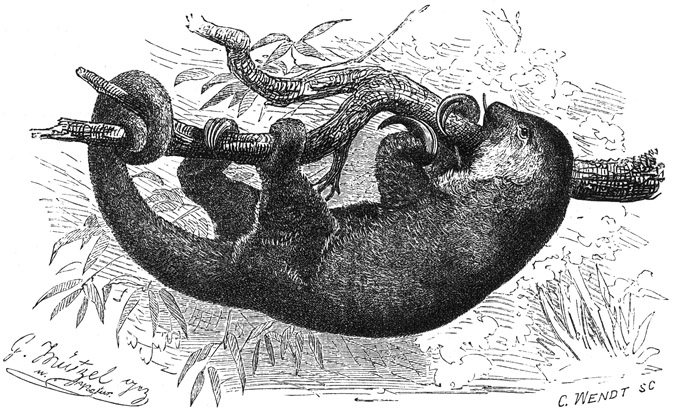

Tamandua ( Myrmecophaga tridactyla). [1/3] natürl. Größe.

Bis jetzt haben wir noch wenig über das Leben dieses merkwürdigen Geschöpfes erfahren können. In Paraguay und Brasilien lebt der Caguare überall in den einsamen, bewaldeten Gegenden, gern am Saume der Wälder und in Gebüschen, manchmal nahe an den Wohnungen der Menschen. Er hält sich nicht bloß auf dem Boden auf, sondern besteigt ebenso geschickt die Bäume, obgleich dies, wie bei den Faulthieren, ziemlich langsam vor sich geht; dabei versichert er sich, wie die echten Wickelschwänzler, sorgfältig mit dem Schwanze, auch im Sitzen. Sein Gang ist zwar etwas schneller als der des Yurumi, aber doch immer noch sehr langsam, wie er überhaupt als träges, stumpfsinniges Thier gelten muß. Um zu schlafen, legt er sich auf den Bauch, befestigt sich mit dem Schwanze, legt den Kopf mit der Schnauze gegen die Brust und deckt ihn ganz mit seinen beiden vorderen Armen zu. Seine Nahrung besteht, wie die des Yurumi, vorzugsweise aus Ameisen, und zwar hauptsächlich aus solchen, welche auf Bäumen leben. Prinz von Wied fand in seinem Magen nur Termiten, Ameisen und deren Puppen, glaubt aber, daß er vielleicht auch Honig fresse. Verschluckte Erde und Holzstückchen findet man ebenfalls unter der von ihm aufgenommenen Nahrung. Eine Stimme hört man selten oder nie von ihm. Das Weibchen soll im Frühjahre ein Junges werfen und dieses lange auf dem Rücken mit sich umher tragen.

Eine Ergänzung des Vorhergehenden verdanken wir Hensel. »Viel häufiger als der große Ameisenbär ist die Tamandua; doch habe ich sie nur am Saume des Urwaldes gefunden. Im Innern desselben ist sie mir nicht vorgekommen, und ebensowenig habe ich sie auf den freien Campos fern von Wäldern angetroffen. Mehrere der von mir gesammelten Stücke sind von hohen Bäumen herabgeschossen worden. Vor einem Feinde sucht sich dieser Ameisenbär stets zurückzuziehen, wenn auch ohne besondere Eile. Wird er von einem Menschen oder Hunde eingeholt, so richtet er sich auf seinen Hinterbeinen auf, wie ein Bär thut, und erwartet murmelnd den Gegner; allein er umarmt ihn niemals. Seine Hand besitzt außer den großen, gebogenen und spitzen Krallen noch einen sehr entwickelten hornharten Ballen: mit jenen Krallen nun ergreift er blitzschnell den Gegner, indem er ihn zugleich gegen den Ballen drückt. Ich habe gesehen, wie ein noch nicht einmal erwachsener Tamandua zwei große Hunde wehrlos machte, indem er den einen an der Nase, den andern an der Oberlippe gepackt hatte und sie so, zwischen beiden aufrecht stehend, mit ausgebreiteten Armen von sich abhielt. In einem solchen Falle pflegt der Jäger dem tapferen Thiere, um es zum Loslassen zu bewegen, die Sehnen am Handgelenke zu durchschneiden. Die unsinnige Mordlust der Brasilianer richtet sich auch gegen dieses harmlose und nützliche Thier. Es ist dem Brasilianer durchaus unmöglich, wenn er einer Tamandua ansichtig wird, nicht von seinem Pferde abzusteigen, jener den Kopf mit seinem großen Messer zu spalten und den Leichnam den Aasgeiern zum Fraße liegen zu lassen. Er thut es schon, um die Wucht und Schärfe seines Messers zu erproben.«

Auch die Tamandua ist in der Neuzeit einige Male lebend nach Europa, und zwar nach London gebracht worden. Dem ersten Stücke stellte Bartlett sein Zimmer zur Verfügung, um die Bewegungen des Thieres zu beobachten. Mit den mächtigen hakenförmigen Klauen und mit Hülfe des Greifschwanzes kletterte es rasch auf die verschiedenen Gegenstände des Hausrathes und sprang, indem es zutraulicher wurde, von hier aus zuletzt auf Bartlett's Schulter, die spitzige Schnauze und die lange wurmförmige Zunge in alle Falten der Kleidung seines Pflegers steckend und dessen Ohren, Nase und Augen in nicht eben angenehmer Weise untersuchend. Nahte sich später ein Besucher, so kam der Ameisenfresser rasch an die Vorderseite des Käfigs und ließ seine forschende Zunge flüchtig über die an die Stangen des Käfigs gehaltene Hand gleiten; doch mußte man sich hüten, seine Finger von den Klauen fassen zu lassen. Die Nahrung, welche man reichte, bestand aus Milch, in welcher süßer Zwieback eingeweicht war, und kleingehacktem Fleische. Dabei befand sich das Thier wohl und munter.

Eigenthümlich ist der starke moschusähnliche Geruch, welchen die Tamandua verbreitet, zumal wenn sie gereizt wird. Er durchdringt das Fleisch und macht es für Europäer ganz ungenießbar; dennoch essen es die Indianer und Neger, welche, nur den Braten zu erlangen, Schlagfallen in den Wäldern aufstellen. Die portugiesisch-brasilianischen Jäger bereiten sich aus dem starken Felle Regenkappen über ihre Gewehrschlösser.

Der Zwerg- oder zweizehige Ameisenfresser ( Myrmecophaga didactyla, Myrmidon oder Cyclochurus didactylus), Vertreter der letzten Untersippe der Familie, ein Thierchen von der Größe des Eichhörnchens, ist ungefähr 40 Centim. lang, wovon der Wickelschwanz 18 Centim. wegnimmt. An den Vorderfüßen sitzen vier, an den Hinteren fünf Zehen. Der seidenweiche Pelz ist oben fuchsroth und unten grau; die einzelnen Haare sind unten graubraun, oben schwarz, an der Spitze gelbbraun. Abänderungen in der Färbung sind beobachtet worden. Der innere Leibesbau unterscheidet sich nicht unwesentlich von den übrigen Verwandten.

Zwergameisenfresser ( Myrmecophaga didactyla). ¼ natürl. Größe.

Obgleich auch der Zwergameisenfresser noch ziemlich plump gebaut ist, darf man ihn doch ein nettes, besonders durch die Schönheit seines Felles ausgezeichnetes Geschöpf nennen. Sein Verbreitungskreis ist beschränkt. Man kennt ihn bisher bloß aus dem nördlichen Brasilien und aus Peru, demnach aus Gegenden, welche zwischen dem 10. Grade südl. und dem 6. Grade nördl. Br. liegen. Im Gebirge steigt er zuweilen bis zu 600 Meter über das Meer empor. Er ist fast überall selten oder wird nicht häufig gefunden. Die dichtesten Wälder bilden seinen Aufenthalt, und hier entgeht er durch seine geringe Größe nur allzuleicht dem suchenden Blicke des Jägers und somit der Beobachtung. Wie seine übrigen Verwandten lebt er einsam, höchstens während der Paarung mit einem Weibchen vereinigt. Als vollendetes Nachtthier verschläft er den Tag im Gezweige der Bäume. Seine Bewegungen sind unbeholfen, langsam und abgemessen; doch klettert er geschickt, wenn auch vorsichtig und immer mit Hülfe des Schwanzes. Ameisen, Termiten, vielleicht auch Bienen und deren Larven bilden seine Nahrung; möglicherweise verzehrt er noch andere kleine Kerbthiere, welche auf Bäumen wohnen. Wenn er einen größeren Fang gethan hat, soll er sich, wie das Eichhörnchen, aufrichten und die Beute mit den Vorderkrallen zum Munde führen. Bei Gefahr sucht er sich nach Möglichkeit zu vertheidigen, seine geringe Stärke kann ihn aber nicht einmal gegen schwächere Feinde schützen: er erliegt selbst den Angriffen mittelgroßer Eulen. Ueber die Fortpflanzung ist nichts bekannt. Die Indianer sollen ihn erlegen, um sein Fleisch zu verwerthen. Ein gefangener Zwergameisenbär wurde von Bates kurze Zeit beobachtet. Das Thierchen war von einem Indianer in einer Baumhöhlung gefunden worden, in welcher es bewegungslos gehangen hatte. So lange man es nicht reizte, verharrte es in einer und derselben Stellung, nach Art eines Faulthieres aufgehängt, gereizt hielt es sich mit Schwanz und Hinterfüßen fest und versuchte sich mit den Vorderfüßen nach Art einer Katze zu wehren. Auch während der Nacht verblieb es in derselben Stellung, welche ihm Bates am Morgen gegeben hatte. Am nächsten Tage wurde der Zwergameisenbär auf einen Baum des Gartens gebracht, in der folgenden Nacht aber war er verschwunden.

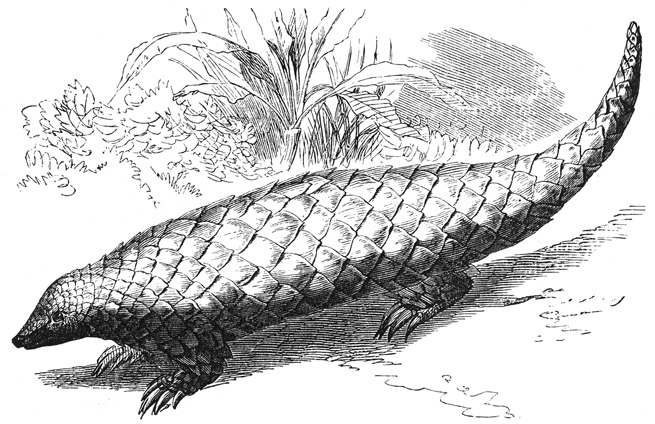

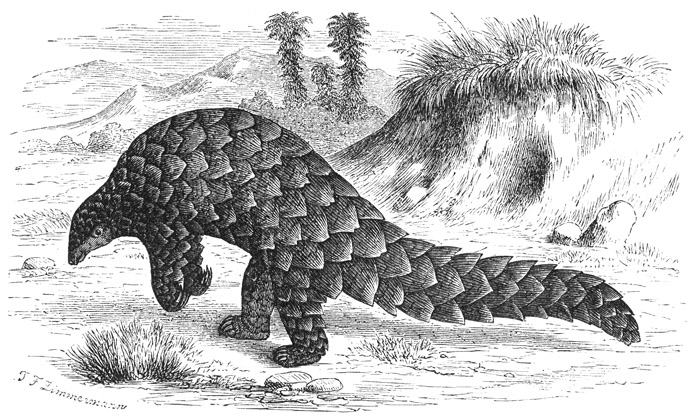

Die Schuppenthiere ( Manididae) sind geharnischte Ameisenbären, die zwischen beiden Gruppen bestehenden Unterschiede aber doch gewichtige und durchgreifende, so daß es gerechtfertigt erscheint, erstere in einer besondern Unterfamilie zu vereinigen. Der Leib aller in diese Gruppe gehörigen Thiere ist auf der Oberseite mit großen plattenartigen Hornschuppen bedeckt, welche dachziegelartig oder besser wie die Schilder eines Tannenzapfens über einander liegen. Diese Bedeckung, das hauptsächlichste Kennzeichen der Unterfamilie, ist einzig in ihrer Art; denn die Schilder der Gürtelthiere und Gürtelmäuse erinnern nur entfernt an jene eigenthümlichen Horngebilde, welche eher mit den Schuppen eines Fisches oder eines Lurches verglichen werden mögen als mit irgend einem andern Erzeugnis der Oberhaut eines Säugethieres.

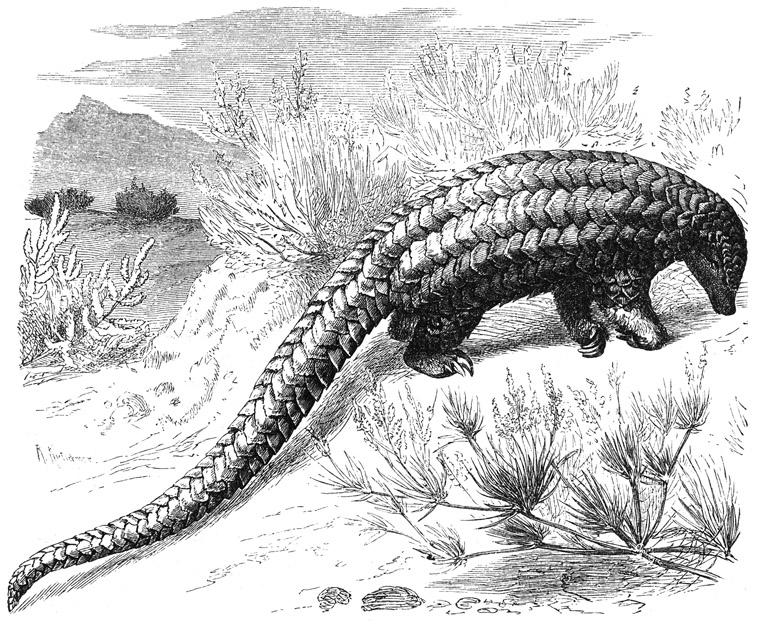

Geripp des Pangolin. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Zur genauern Kennzeichnung der Schuppenthiere mag folgendes dienen. Der Leib ist gestreckt, der Schwanz lang, der Kopf klein, die Schnauze kegelförmig zugespitzt, Vorder- und Hinterbeine sind kurz, ihre Füße fünfzehig und mit sehr starken Grabkrallen bewehrt. Nur an der Kehle, der Unterseite des Leibes und an der Innenseite der Beine fehlen die Schuppen, während der ganze übrige Theil des Leibes in den Harnisch eingehüllt wird. Alle Schuppen, welche mit der einen Spitze in der Körperhaut haften, sind von rautenförmiger Gestalt, an den Rändern sehr scharf und dabei ungemein hart und fest. Diese Anordnung ermöglicht eine ziemlich große Beweglichkeit nach allen Seiten hin; die einzelnen Schuppen können sich ebensowohl seitlich hin- und herschieben, wie der Länge nach aufrichten und niederlegen. Zwischen den einzelnen Schuppen und an den freien Stellen des Körpers stehen dünne Haare, welche sich jedoch zuweilen am Bauche gänzlich abreiben. Die Schnauze ist schuppenlos, aber mit einer festen, hornartigen Haut überdeckt. Der innere Leibesbau erinnert lebhaft an den der Ameisenfresser. Der Kiefer ist vollkommen zahnlos. Vierzehn bis neunzehn Wirbel tragen Rippen, fünf sind rippenlos, drei bilden das Kreuz und vierundzwanzig bis sechsundvierzig den Schwanz; die Rippen sind breit, und ihre Knorpel verknöchern im Alter fast vollständig; das Brustbein ist breit. Die Backenknochen sind sehr stark, die Handknochen besonders kräftig. Ein eigener breiter Muskel, welcher wie bei dem Igel unter der Haut liegt und sich zu beiden Seiten der Wirbelsäule hinabzieht, vermittelt die Zusammenrollung oder Kugelung des Körpers. Die Zunge ist noch ziemlich lang und ausstreckbar; außerordentlich große Speicheldrüsen, welche fast bis zum Brustbein herabreichen, liefern ihr den nöthigen Schleim zur Anleimung der Nahrung.

Wir können die Lebensweise aller Schuppenthiere in einem schildern, weil wir über das Treiben und Wesen derselben noch so wenig wissen, daß uns die Eigenthümlichkeiten des Lebens der einen und der andern Art kaum auffallen. Mittelafrika und ganz Südasien sowie einige Inseln des Indischen Archipels sind die Heimat dieser sonderbaren Thiere; Steppen und Waldgegenden in Gebirgen wie in Ebenen bilden ihre Aufenthaltsorte. Wahrscheinlich wohnen alle in selbstgegrabenen Höhlen, einsam und ungesellig wie ihre Verwandten, bei Tage verborgen, bei Nacht umherschweifend. In Kordofân fand ich die Baue des Abu-Khirfa der Araber in großer Anzahl; doch nur einmal gelang es uns, ein Schuppenthier zu erhalten. Bei weitem die meisten Höhlen waren unbewohnt, woraus hervorgehen dürfte, daß auch die Schuppenthiere wie die Ameisenfresser oder Gürtelthiere mit Anbruch des Tages eine neue Höhle sich graben, wenn es ihnen zu weit und unbequem ist, in die alte zurückzukehren. Wie man an Gefangenen beobachtete, schlafen sie bei Tage in zusammengerollter Stellung, den Kopf unter dem Schwanze verborgen. Mit Anbruch der Dämmerung erwachen sie und streifen nun nach Nahrung umher. Der Gang ist langsam und höchst eigenthümlich. Das Schuppenthier geht nicht auf allen Vieren, sondern bloß auf den beiden Hinterfüßen, streckt den stark gekrümmten Körper fast wagerecht nach vorwärts, senkt den Kopf zur Erde nieder, läßt die Vorderbeine hängen, daß die Krallen fast die Erde berühren, und stützt sich hinten mit dem Schwanze auf. Oft wird letzterer nicht einmal benutzt, sondern gerade ausgestreckt oder selbst mit der Spitze nach oben gekrümmt getragen; aber dennoch bleibt das Thier immer im Gleichgewichte. Bisweilen richtet es beim Gehen den Körper senkrecht in die Höhe, um sich weiter umzuschauen. Alle Bewegungen sind langsam und werden bloß manchmal durch einige schnelle, aber ungeschickte Sprünge unterbrochen; gleichwohl sind diese trägen Thiere im Stande zu klettern, wenigstens beobachtete dies Tennent an dem Pangolin der Malaien. »Ich hatte«, sagt er, »immer geglaubt, daß der Pangolin ganz unfähig wäre, Bäume zu besteigen, wurde aber von meinem zahmen eines bessern belehrt. Auf seiner Ameisenjagd bestieg er häufig die Bäume in meinem Garten und kletterte ganz geschickt mit Hülfe der kralligen Füße und des Schwanzes, vermittels dessen er den Baum in schiefer Richtung faßte.« Auch ein Schuppenthier, welches Burt beobachtete, wollte immer an den Wänden emporklettern. Von anderen Reisebeschreibern erfahren wir, daß das Thier geradezu die etwas gesträubten Schuppen des Schwanzes benutzt, um sich an die Rinde der Bäume anzustemmen. »Um die Lebensweise zu beobachten«, schreibt mir Haßkarl, »habe ich mir auf Java mehrmals Schuppenthiere gekauft, sie aber niemals lange besessen, weil mir kein passender Raum zu ihrer Unterbringung zur Verfügung stand und ich sie, nach Art der Eingeborenen, mittels einer Schnur an einer ihrer Schuppen befestigen und an einem Baume anbinden mußte. Auf letztern kletterten sie sehr schnell und geschickt; sie müssen aber auch auf dem Boden gut fortkommen können, weil ich diejenigen, welche mit Verlust ihrer durchbohrten Schuppen entflohen, niemals wieder zu erlangen vermochte.«

Eine Stimme hat man von Schuppenthieren noch nicht gehört; der einzige Laut, den man vernommen, bestand in einem Schnarren. Gesicht und Gehör scheinen sehr schwach entwickelt zu sein, und der Geruch ist wohl auch nicht besonders, wenn auch dieser Sinn das Thier bei seiner Jagd leitet. Ueber die Fortpflanzung weiß man nur so viel, daß das Weibchen ein einziges Junges in seiner Höhle wirft, welches etwa 30 Centim. lang und gleich bei der Geburt beschuppt ist; doch sind die Schuppen weich und namentlich gegen die Schnauzenspitze hin nur wenig entwickelt. Swinhoe erhielt eine Familie, welche aus beiden Alten und drei Jungen bestand; es geht also hieraus hervor, wie geringes Gewicht auf die älteren Angaben gelegt werden darf, und wie wenig die Fortpflanzungsgeschichte der merkwürdigen Thiere noch beobachtet worden ist.

Die Gefangenschaft können die Schuppenthiere längere Zeit bei geeigneter Pflege ertragen. Sie gewöhnen sich auch so ziemlich leicht an Milch, Brod, ja selbst an Getreidekörner, wenn auch Kerbthiere immer ihre Lieblingsnahrung bleiben. Das Fleisch wird von den Eingebornen gegessen und als wohlschmeckend gerühmt, der Panzer von diesem und jenem Volksstamme zum Schmucke verschiedener Gerätschaften verwendet; die Schuppen gelten bei verschiedenen innerafrikanischen Völkerschaften als Zaubermittel oder Talismane und dienen den Chinesen in der Heilkunde zu allerlei Quacksalbereien. Hier und da klagt man über den Schaden, welchen Gürtelthiere durch Unterwühlen von Nutzpflanzen verursachen; im allgemeinen aber machen sich die harmlosen Geschöpfe durch Aufzehren von Ameisen und Termiten nur verdient um das Besitzthum des Menschen.

Man hat die Gruppe der Gürtelthiere, so übereinstimmend auch die verschiedenen Arten gebaut sind, in Sippen und Untersippen getheilt und zur Begründung derselben Eigenthümlichkeiten der Beschuppung und andere untergeordnete Merkmale hervorgehoben, ohne jedoch durchgreifende Unterschiede aufstellen zu können.

Schuppenthiere im engem Sinne ( Manis) nennt man die Arten mit mehr als leibeslangem Schwanze und außen nicht gänzlich beschuppten Vorderfüßen.

Langschwanzschuppenthier ( Manis longicaudata). [1/7] natürl. Größe.

Als Vertreter dieser Abtheilung gilt das Langschwanzschuppenthier ( Manis longicaudata, M. tetradactyla, macroura, Pholidotus longicaudatus), ein Thier von 1 bis 1,3 Meter Gesammtlänge, wovon beinahe zwei Drittheile auf den Schwanz kommen. Bei jüngeren Thieren hat der Schwanz die doppelte Leibeslänge und verkürzt sich erst später mit dem fortschreitenden Wachsthume des Leibes. Dieser ist fast walzenförmig, mäßig dick, stark gestreckt und geht allmählich auf der einen Seite in den ziemlich kurzen Hals und in den Kopf, auf der andern Seite in den Schwanz über. Die Nase ist vorstehend, die Mundspalte klein, der Oberkiefer ragt über den Unterkiefer vor; die Augen sind klein und blöde, die Ohren äußerlich kaum sichtbar, denn an der Stelle der Ohrmuschel sieht man nur eine wenig hervorragende Hautfalte, die Beine kurz, plump und fast gleich lang, ihre Zehen unvollkommen beweglich, die Scharrkrallen an den Vorderfüßen bedeutend größer als die Nägel der Hinterfüße, die Sohlen dick, schwielig und nackt, dabei namentlich an den Hinterfüßen nach unten ausgebogen, so daß die Krallen beim Gehen den Boden kaum berühren. Der lange und breite, etwas flach gedrückte Schwanz verschmälert sich von seiner Wurzel allmählich gegen das Ende. Die Schuppen bedecken, mit Ausnahme der untern Außenseite der Vorderbeine, die ganze Ober- und Außenseite des Leibes und am Schwanze auch die Unterseite, steife Borsten die schuppenlosen Stellen. Gesicht und Kehle erscheinen fast gänzlich kahl. Die außerordentlich festen und scharfschneidigen Schuppen sind in der Mitte des Rückens am größten und bilden am Kopfe und an den Leibesseiten, den Beinen und dem Schwanzende, am Kreuze auf dem Rücken elf Längsstreifen, zwischen denen sich nirgends eingemengte Borsten finden. Ziemlich lange, tiefe Streifen laufen von der Wurzel ihrer Oberfläche aus. Auf dem Rücken sind sie platt, am Rande des Schwanzes Hohlziegeln ähnlich, an den Leibesseiten haben sie die Gestalt einer Lanzette. Zwei besonders große Schuppen liegen hinter den Schultern. Gewöhnlich besteht die Mittelreihe auf der Oberseite des Körpers, am Kopfe aus neun, am Rumpfe aus vierzehn und am Schwanze aus zwei- bis vierundvierzig Schuppen. Ihre Gesammtfärbung ist schwärzlichbraun und ins Röthliche spielend; die einzelnen Schuppen sind am Grunde schwarzbraun und an den Rändern gelblich gesäumt. Die Borstenhaare sehen schwarz aus.

Die einzige ausführlichere Nachricht über die Lebensart gab Desmarchais. »In Guinea findet man in den Wäldern ein vierfüßiges Thier, welches die Neger Ouoggelo nennen. Es ist vom Halse bis zur Spitze des Schwanzes mit Schuppen bedeckt, welche fast wie die Blätter der Artischoken, nur etwas spitziger gestaltet sind. Sie liegen gedrängt auf einander, sind dick und stark genug, um das Thier gegen die Krallen und Zähne anderer Thiere zu beschützen, welche es angreifen. Die Leoparden verfolgen es unaufhörlich und haben keine Mühe, es zu erreichen, da es bei weitem nicht so schnell läuft als sie. Es entflieht zwar; weil es aber bald eingeholt ist und weder seine Klauen, noch sein Maul ihm eine Waffe gegen die fürchterlichen Zähne und Klauen dieser Raubthiere gewähren, so kugelt es sich zusammen und schlägt den Schwanz unter den Bauch, daß es überall die Spitzen der Schuppen nach außen kehrt. Die großen Katzen wälzen es sanft mit ihren Klauen hin und her, stechen sich aber, sobald sie rauher zugreifen, und sind gezwungen, es in Ruhe zu lassen. Die Neger schlagen es mit Stöcken todt, ziehen es ab, verkaufen die Haut an die Weißen und essen sein Fleisch. Dieses ist sehr weiß und zart, was ich gern glaube, wenn es wahr ist, daß es bloß von Ameisen lebe, gewiß einer zarten und schmackhaften Speise! In seiner Schnauze, welche man mit einem Entenschnabel vergleichen könnte, liegt eine sehr lange, klebrige Zunge, welche es in die Löcher der Ameisenhaufen steckt oder auf ihren Weg legt; diese laufen, durch den Geruch angezogen, sogleich darauf und bleiben hängen. Merkt das Thier, daß seine Zunge mit den Thieren beladen ist, so zieht es sie ein und hält seinen Schmaus. Es ist nicht bösartig, greift niemand an, will bloß leben, und wenn es nur Ameisen findet, so ist es zufrieden und lebt vollauf!«

Der Pangolin der Malaien ( Manis pentadactyla, M. laticauda, brevicaudata, brachyura und crassicaudata, Pholidotus indicus) vertritt die Untersippe der Spitzschwanzschuppenthiere ( Pholidotus), deren Merkmale in dem kurzen Schwanze und dem Vollpanzer auf der Außenseite der Vorderbeine zu suchen sind. Das Thier bewohnt Ostindien, zumal Bengalen, Pondischery und Assam, auch Ceilon. Schon Aelian erwähnt, daß es in Indien ein Thier gebe, welches wie ein Erdkrokodil aussähe. Es habe etwa die Größe eines Malteser Hundes, seine Haut sei mit einer so rauhen und dichten Rinde bewaffnet, daß sie abgezogen als Feile diene und selbst Erz und Eisen angreife. Die Indier hätten ihm den Namen Phatagen gegeben. Diesen Namen trägt das Thier heute noch, und somit unterliegt es keinem Zweifel, daß der alte Naturforscher unser Schuppenthier meinte, obgleich Buffon den Namen Phatagen auf das afrikanische anwandte. In Bengalen heißt es Badjarkit oder Bajjerkeit, zu deutsch Steinwurm, weil es, wie man sagt, immer eine Hand voll Steine im Magen habe, wahrscheinlich aber, weil seine äußere Bedeckung so steinhart ist.

Von den übrigen Schuppenthieren, mit Ausnahme des Steppenschuppenthieres, unterscheidet sich der Pangolin durch seine Größe und dadurch, daß die Schuppen in elf bis dreizehn Reihen geordnet, am Rücken und Schwanze sehr breit und nirgends gekielt sind; auch ist der Schwanz am Grunde ebenso dick wie der Leib, d. h. von diesem gar nicht abgesetzt. Ein ausgewachsenes Männchen kann bis 1,3 Meter an Gesammtlänge erreichen; hiervon kommt gegen die Hälfte auf den Leib. Die Schuppen des Leibes sind am freien Ende ungefähr doppelt so breit als lang, dreieckig und gegen die Spitze hin etwas ausgebogen, von der Spitze an bis über die Hälfte glatt, gewöhnlich in elf, zuweilen aber auch in dreizehn Längsreihen geordnet, indem zu der regelmäßigen Anzahl an der Seite noch zwei kleinere Reihen hinzukommen. Die Mittelreihe zählt auf dem Kopfe elf, auf dem Rücken und dem Schwanze je sechszehn Schuppen.

Pangolin ( Manis pentadactyla). [1/8] natürl. Größe.

Ueber die Lebensweise dieses Schuppenthieres wissen wir ebenfalls noch sehr wenig. Burt erzählt, daß der Pangolin nichts als Ameisen frißt und sehr viele davon vertilgt, aber auch zwei Monate lang hungern kann, daß er nachts umherstreift und in der Gefangenschaft sehr unruhig ist, sich ziemlich schnell zu bewegen vermag und, wenn man ihn angreift, sich ruhig am Schwanze aufnehmen läßt, ohne den geringsten Versuch zu machen, sich gegen seinen Feind zu wehren etc. Die Chinesen verfertigen Panzer aus der Haut und nageln sie auch auf den Schild. Adams, welcher zwei dieser oder doch sehr nahe verwandte Gürtelthiere gefangen hielt und beobachtete, entwirft eine Schilderung von ihnen, welche den bereits gegebenen allgemeinen Mittheilungen entspricht. Als vollendetes Nachtthier rollt sich der Pangolin über Tages so fest zusammen und erscheint dann so wenig bewegungsfähig, daß Adams zu dem Glauben verlockt wurde, ihn in einem Fischernetze aufbewahren zu können. Erst das wüthende Gebell seines Hundes, welcher das freigewordene und flüchtende Thier entdeckt und gestellt hatte, belehrte ihn, daß »Schüppchen« auch laufen, klimmen und sonstwie sich bewegen, überhaupt Stellungen der verschiedensten Art einnehmen können. Furchtsam im höchsten Grade, rollten sich die von Adams gepflegten Gürtelthiere sogleich zur Kugel zusammen, wenn ein Geräusch ihr Ohr traf. Bei einem Mischfutter von geschabtem Fleische und rohen Eiern hielten sie sich gut, verunglückten jedoch durch Zufall. Tennent bespricht den Pangolin nur mit wenigen Worten: »Die einzige Art der zahnlosen Thiere, welche Ceilon bewohnt, ist der gepanzerte Ameisenfresser, von den Singalesen Caballaya, von den Malaien Pangolin genannt, ein Name, welcher die Eigenthümlichkeit des Thieres ausdrückt, sich in sich selbst zusammen zu rollen, das Haupt gegen die Brust zu kehren und den Schwanz kreisrund um Kopf und Hals zu schlagen, hierdurch gegen feindliche Angriffe sich sichend. Man findet die zwei Meter tiefen Höhlen des Caballaya in trockenem Grunde und erfährt, daß die Thiere hier paarweise zusammen leben und jährlich zwei oder drei Junge erzeugen. Ich habe zu verschiedenen Zeiten zwei Stücke von ihnen lebend gehalten. Das eine stammte aus der Nähe von Kandy, hatte ungefähr 60 Centim. Länge und war ein liebenswürdiges und anhängliches Geschöpf, welches nach seinen Wanderungen und Ameisenjagden im Hause meine Aufmerksamkeit auf seine Bedürfnisse lenken wollte, indem es auf mein Knie kletterte, wo es sich mit seinem greiffähigen Schwanze sehr geschickt fest zu halten wußte. Das zweite, welches man in einem Dschungel in der Nähe von Chillaw gefangen hatte, war doppelt so groß, aber weniger nett. Die Ameisen wußten beide mit ihrer runden und schleimigen Zunge sehr geschickt anzuleimen. Während des Tages waren sie ruhig und still, um so lebendiger aber mit Einbruch der Nacht.«

»Chinesen und Indier rechnen«, wie Tennent ferner bemerkt, »den Pangolin zu den Fischen. In Indien nennen die gemeinen Leute das Thier » Dschungli-Matsch« oder Dschungelfisch; in einem Berichte über chinesische Naturgeschichte heißt es: » Der Ling-Le oder Hügelkarpfen wird so genannt, weil Gestalt und Aussehen denen eines Karpfen ähneln; seit er auf dem Lande in Höhlen und Felsenritzen der Hügel ( ling) wohnt, erhielt er seinen Namen. Einige nennen ihn auch wohl » Lung-le« oder Drachenkarpfen, weil seine Schuppen denen eines Drachen ähneln.« Adams, dessen Mittheilungen letztere Angaben entnommen zu sein scheinen, erwähnt noch, daß die Chinesen unter anderem erzählen, der Pangolin stelle verschiedenen Kerbthieren und namentlich Fliegen gefährliche Fallen, indem er die Schuppen seines Panzers lüfte und warte, bis eine Anzahl von Kerfen, durch seine Ausdünstung angezogen, sich dazwischen angesammelt habe, sodann die ganze Gesellschaft durch plötzliches Zusammenklappen des Schuppenpanzers tödte und schließlich die schmählich Betrogenen verzehre. Man sieht den Pangolin oder einen seiner Vettern ( Manis Dalmanni) oft in den Händen der Chinesen, welche ihn als anziehendes Schauthier betrachten und seine Schuppen als Arzneimittel verwenden, sein saftiges Fleisch jedoch nicht auf ihren Tisch bringen.

Das wichtigste Merkmal der Breitschwanzschuppenthiere ( Phatages ) ist der verhältnismäßig kurze, breite, an der Spitze mehr oder weniger stumpf abgerundete Schwanz, der Vertreter dieser Gruppe das Steppenschuppenthier ( Manis Temminckii, Phatages und Smutsia Temminckii, Ph. Hedenborgii). Das Thier wurde von dem Reisenden Smuts zuerst in der Nähe von Lattaku, dem nördlichsten Sitze der englischen Missionäre am Kap, aufgefunden und von Smith mit großer Genauigkeit in seinen Beiträgen zur südafrikanischen Thierkunde beschrieben. In der Größe und Gestalt ähnelt es am meisten dem indischen Verwandten. Der Schwanz, welcher fast die Länge des Körpers erreicht, nimmt erst gegen das Ende zu ab, wo er sich plötzlich abrundet und abstutzt. Der Rumpf ist breit und der Kopf kurz und dick. Eiförmige Schuppen bedecken den Kopf, sehr große, an der Wurzel fein längsgefurchte, an der Spitze glatte, ordnen sich am Rücken in elf bis dreizehn, am Schwanze in fünf und hinten in vier Reihen. Die Mittelreihe zählt am Kopfe neun, am Rücken dreizehn und am Schwanze sechs Schuppen. Auch auf der untern Seite des Schwanzes liegen zwei Reihen dieser Horngebilde. Ihre Färbung ist ein blasses Gelblichbraun, die Spitze lichter, oft mit einem länglichen, gelben Strich umrandet. Die nackten Theile sind dunkelbräunlich, die Augen röthlichbraun. Die Schnauzenspitze ist schwarz. Erwachsene Männchen erreichen eine Gesammtlänge von ungefähr 80 Centim., wovon der Schwanz etwa 30 Centim. wegnimmt.

Der Abu-Khirfa oder »Rindenvater«, wie die Nomaden Kordofâns das Steppenschuppenthier nennen, findet in den termitenreichen Steppen Afrikas hinlängliche Nahrung und erwünschte Einsamkeit. Erdlöcher bilden seine Wohnungen; doch gräbt es sich niemals so tief ein wie das Erdferkel. Wie dieses ein Nachtthier, kommt es erst nach Einbruch der Dämmerung znm Vorscheine, ist weder behend noch flüchtig und vermag nicht, gegen Feinde sich zu vertheidigen. Ameisen, Termiten, Heuschrecken, Käfer, vielleicht auch Würmer, bilden seine Nahrung. Das einzige (?) Junge, welches es wirft, kommt schon völlig beschuppt zur Welt; doch sind die Schuppen noch weich und gegen die Schwanzspitze hin wenig entwickelt. Die Nomaden jagen es nirgends, und deshalb ist es schwer, es zu erhalten. Ein uns gebrachtes Stück, und zwar ein vollkommen erwachsenes Männchen, war von einem Türken zufällig erlegt worden, als es aus seiner Höhle kam. Der durch die sonderbare Erscheinung aufs höchste überraschte Osmane hatte nichts eiligeres zu thun, als mit seinem Säbel einen fürchterlichen Hieb auf den Panzer des Ungeheuers zu führen und mußte zu noch größerer Ueberraschüng bemerken, daß dieser Hieb kaum eine Wirkung geäußert hatte. Wir fanden nur den dritten Theil einer Schuppe abgehauen und einige andere etwas verletzt. Ein den Türken begleitender Araber tödtete das ihm bekannte Wesen mit einem einzigen Schlage auf den Kopf und hing es dann als Siegeszeichen an das Pferd seines Herrn, welcher sich ein Vergnügen daraus machte, seine Beute uns als Geschenk zu übergeben.

Steppenschuppenthier ( Manis Temminckii). [1/6] natürl. Größe.

Später sah ich das merkwürdige Geschöpf lebend bei einem Kaufmann in Chartum, welcher es mit Milch und Weißbrod ernährte. Es war vollkommen harmlos wie seine übrigen Sippschaftsverwandten; man konnte mit ihm machen, was man wollte. Bei Tage lag es zusammengerollt in irgend einer Ecke, nachts kam es hervor und fraß, indem es die Zunge wiederholt in die Milch eintauchte und schließlich auch das Weißbrod anleimte. Ein Steppenschuppenthier, welches Heuglin gefangen hielt, war sehr reinlich und eifrig bemüht, seinen Unrath immer sorgfältig zu verbergen. Ehe es seinem Bedürfnisse genügte, grub es nach Art der Katzen jedesmal ein Loch und deckte dies dann sorgfältig mit Erde wieder zu. In der Mittagszeit schwitzte es außerordentlich stark und verbreitete dann einen höchst unangenehmen Geruch. Mit Läusen und Flöhen war es sehr geplagt; denn es konnte diesen Schmarotzern nirgends beikommen und machte oft die allersonderbarsten Anstrengungen, um sich von den lästigen Gästen zu befreien. Seine Kost bestand in Milch, Eiern und Mensa, einem dicken, bierartigen Getränke der Innerafrikaner.