|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Familie der Schleichkatzen ( Viverridae), zu welcher der Erdwolf uns führt, unterscheidet sich von allen bisher genannten Ranbthieren durch ihren langgestreckten, dünnen, runden Leib, welcher auf niedrigen Beinen ruht, durch den langen, dünnen Hals und verlängerten Kopf sowie durch den langen, meist hängenden Schwanz. Die Augen sind gewöhnlich klein, die Ohren bald größer, bald kleiner, die Füße vier- oder fünfzehig und die Krallen bei vielen zurückziehbar. Neben dem After befinden sich zwei oder mehrere Drüsen, welche besondere, aber selten wohlriechende Flüssigkeiten absondern und diese zuweilen in einer eigenthümlichen Drüsentasche aufspeichern.

Im allgemeinen ähneln die Schleichkatzen unseren Mardern, welche sie in den südlichen Ländern der alten Welt vertreten. Andererseits erinnern sie oder doch viele von ihnen an die Katzen, und darf man wohl sagen, daß sie Verbindungsglieder zwischen beiden Gruppen darstellen. Von den Mardern unterscheidet sie hauptsächlich das Gebiß, welches schärfer und spitzzackiger ist und zwei Kauzähne im Oberkiefer enthält, während bei den Mardern bloß einer vorhanden ist. Die einen wie die anderen besitzen ein echtes Raubthiergebiß mit großen, schlanken, schneidigen Eckzähnen, kleinen Schneidezähnen und zackigen; spitzen Lück- und Backenzähnen. Bei den Schleichkatzen zählt man 40 Zähne und zwar oben und unten sechs Schneidezähne und einen Eckzahn, oben vier Lück- und zwei Backenzähne, oder drei Lückzähne, einen falschen und zwei Höckerbackenzähne, unten vier Lück- und zwei Backen- oder vier Lückzähne, einen falschen und einen echten Backenzahn. Der Schädel ist gestreckt, die Brauenfortsätze des Stirnbeins sind stark entwickelt, die Jochbogen wenig abstehend. Die Wirbelsäule besteht aus 31 Wirbeln, von welchen 13 oder 15 Rippen tragen; der Schwanz enthält außerdem 20 bis 34 Wirbel.

Die Schleichkatzen sind in ihrer Verbreitung ziemlich beschränkt. Sie bewohnen, mit Ausnahme einer einzigen amerikanischen Art, den Süden der alten Welt, also vorzugsweise Afrika und Asien. In Europa finden sich zwei Arten der Familie, und zwar ausschließlich in den Ländern des Mittelmeeres, die eine nur in Spanien. Die Sippen erschienen bereits in der Vorzeit auf der Erdoberfläche, zeigten jedoch vormals keine Mannigfaltigkeit; wenigstens hat man bis jetzt aus dieser Familie nur sparsame und unvollkommene Reste sehr ähnlicher Arten gefunden. In der gegenwärtigen Schöpfung zeichnen sie sich, wie die Marder, durch großen Formenreichthum aus, und zwar auf weit beschränkterem Gebiete als diese. Ihre Aufenthaltsorte sind so verschieden wie sie selbst. Manche wohnen in unfruchtbaren, hohen, trockenen Gegenden, in Wüsten, Steppen, auf Gebirgen oder in den dünn bestandenen Waldungen des wasserarmen Afrikas und Hochasiens, andere bevorzugen die fruchtbarsten Niederungen, zumal die Ufer von Flüssen oder Rohrdickichte, allen übrigen Orten; diese nähern sich den menschlichen Ansiedelungen, jene ziehen sich scheu in das Dunkel der dichtesten Wälder zurück; die einen führen ein Baumleben, die anderen halten sich bloß auf der Erde auf. Felsspalten und Klüfte, hohle Bäume und Erdlöcher, welche sie sich selbst graben oder in Besitz nehmen, dichte Gebüsche etc. bilden ihre Behausung und Ruheorte während derjenigen Tageszeit, welche sie der Erholung widmen.

Um das Wesen der Schleichkatzen zu schildern, will ich Beobachtungen wiederholen, welche ich vor einigen Jahren in Gemeinschaft mit meinem Bruder veröffentlicht habe. Die meisten Schleichkatzen sind Nachtthiere, viele aber rechte Tagthiere, welche, mit Ausschluß der Mittagszeit, solange die Sonne am Himmel steht, jagend sich umher treiben, nach Sonnenuntergang aber in ihre Schlupfwinkel sich zurückziehen. Nur höchst wenige dürfen als träge, langsam und etwas schwerfällig bezeichnet werden; die größere Anzahl steht an Behendigkeit und Lebhaftigkeit hinter den gewandtesten Raubthieren nicht zurück. Einige Gruppen geben sich als echte Zehengänger kund, während andere beim Gehen mit der ganzen Sohle auftreten; einzelne Arten klettern, die meisten dagegen sind auf den Boden gebannt. Dem Wasser gehört keine einzige Schleichkatze an. Ihr Tagleben unter vorzugsweisem Aufenthalte auf dem Boden unterscheidet die Schleichkatzen von den Mardern, denen sie in mehr als einer Hinsicht ähneln; mehr noch aber weichen beide Thiergruppen hinsichtlich ihres Wesens von einander ab. Die Marder sind, wie bekannt, unruhige, unstete Thiere, welche, einmal in Bewegung, kaum eine Minute lang in einer und derselben Stellung, ja kaum an demselben Orte verweilen können, vielmehr unablässig hin und herlaufen, rennen, klettern, schwimmen, scheinbar zwecklos sich bewegen, und alles, was sie thun, mit einer fast unverständigen Hast ausführen: die Schleichkatzen sind beweglich wie sie, viele von ihnen mindestens ebenso gewandt; allein ihr Auftreten ist doch ein ganz anderes. Eine gewisse Bedachtsamkeit macht sich bei ihnen unter allen Umständen bemerkbar. Ungeachtet aller Behendigkeit erscheinen ihre Bewegungen gleichmäßiger, einhelliger, überlegter und deshalb anmuthiger als die der Marder. Den Ginsterkatzen gebührt hinsichtlich der Beweglichkeit die Krone. Es gibt kaum Säugethiere weiter, welche wie die kleineren schlanken Arten dieser Gruppe in förmlich schlangenhafter Weise über den Boden dahingleiten. Geschmeidig wie sie, wenn es sein muß, flüchtig und ebenfalls behend, treten die Rollmarder doch sehr verschieden auf. Sie verdienen den von mir der Gruppe gegebenen Namen Schleichkatzen am meisten; denn kein mir bekanntes Mitglied ihrer Ordnung schleicht so bedachtsam und so vorsichtig wie sie dahin. Die Schnelligkeit, mit welcher sie auf ihre Beute springen, steht mit der Langsamkeit ihres gewöhnlichen Ganges im sonderbarsten Widerspruche. Anders wiederum bewegen sich die Tagthiere der Familie: die Mangusten. Sie haben die niedrigster Beine unter allen Verwandten; ihr Leib schleppt beim Gehen fast auf dem Boden, und die Seitenhaare des Bauches berühren diesen wirklich; sie schleichen aber nicht, sondern trippeln mit ungemein raschen Schritten eilfertig dahin. Auch sie sind rastlos, jedoch nicht unstet. Auf ihrem Gange untersuchen sie alles; dies aber geschieht mit einer gewissen Folgerichtigkeit: sie gehen ihren Weg fort und schweifen wenig von der einmal angenommenen Richtung ab. Ihre Bewegungen sind mehr sonderbar als anmuthig, reißen nicht zur Bewunderung hin, fallen aber auf, weil man ähnliches bei anderen Säugethieren nicht bemerkt. Erforderlichenfalls legen übrigens auch die Mangusten eine Gewandtheit an den Tag, welche höchlichst in Erstaunen setzt.

Unter den Sinnen steht wahrscheinlich bei allen Schleichkatzen der Geruch obenan. Sie spüren wie Hunde, beschnüffeln jeden Gegenstand, welcher ihnen im Wege liegt, und vergewissern sich durch ihre Nase über das, was ihnen aufstößt. Als der zweitschärfste Sinn dürfte das Gesicht zu bezeichnen sein. Das Auge ist bei den verschiedenen Gruppen abweichend gebildet, der Stern bei der einen kreisrund, bei anderen geschlitzt. Am hellsten und klügsten sehen die Mangusten in die Welt; das blödeste Auge haben die Palmenroller oder Rollmarder. Bei ihnen zieht sich der Stern im Lichte des Tages bis auf einen haarfeinen Spalt zusammen, welcher in der Mitte eine rundliche Oeffnung von kaum Hirsekorngröße zeigt; bei den Mangusten ist er fast kreisrund, bei den Zibetkatzen länglichrund. Erstere bekunden sich als vollständige Nachtthiere, und gerade ihr langsames Schleichen bei Tage beweist, daß sie wie blind im Dunkeln tappen und in grellem Lichte sich mehr nach Geruch und Gehör als nach ihrem Gesichte richten müssen. Die Zibetkatzen sehen wahrscheinlich bei Tage ebensogut wie bei Nacht, die Mangusten unzweifelhaft bei Tage am besten, erfahrungsmäßig auch in weite Ferne. Das Gehör scheint bei den verschiedenen Gruppen ziemlich gleichmäßig entwickelt, aber doch merklich stumpfer zu sein als die beiden erst erwähnten Sinne. Ob im übrigen der Geschmack das Gefühl oder dieses den Geschmack überwiegt, mag dahingestellt bleiben. Gefühl und zwar ebensowohl Tastsinn als Empfindungsvermögen bekunden alle, nicht minder aber auch Geschmack, denn sie sind wahre Leckermäuler, denen Süßigkeiten aller Art höchst willkommen zu sein pflegen.

Die geistigen Fähigkeiten der Schleichkatzen können nicht unterschätzt werden. Alle Arten der Familie, welche ich im Freileben oder als Gefangene kennen gelernt, bekunden viel Verstand und einen in hohem Grade bildsamen Geist. Sie erkennen bald ihnen gespendete Freundlichkeiten an, unterscheiden schon nach wenigen Tagen ihren Wärter von anderen Leuten und beweisen durch ihr Benehmen ihre Dankbarkeit für die ihnen gespendete Pflege. Demgemäß ändern sie ihr Betragen nach den Umständen, und auch diejenigen unter ihnen, welche anfänglich wild und unbändig sich zeigten, werden binnen kurzem zahm und fügsam, lernen den ihnen gegebenen Namen kennen, achten auf den Anruf und nehmen ihren Freunden schon in den ersten Wochen ihrer Gefangenschaft vorgehaltenes Futter vertrauensvoll aus der Hand. Wenige Thiere lassen sich leichter behandeln, schneller zähmen als sie, und zwar kann man keineswegs sagen, daß die Zähmung nur eine scheinbare, mehr auf Gleichgültigkeit als auf Verständnis beruhende sei; denn gerade die Gefangenen zeigen, wie gut sie zwischen Leuten, welche ihnen wohlwollen oder nicht, zu unterscheiden wissen. Sie bekunden Zu- und Abneigung, kommen denen, welche sie gut behandeln, freundlich und ohne Mißtrauen entgegen, weichen aber anderen, von denen sie irgend eine Unbill zu erdulden hatten, entweder scheu aus oder suchen sich gelegentlich nach besten Kräften und Vermögen zu rächen. Anderen Thieren gegenüber betragen sie sich sehr verschieden. Gleichartige leben meist im tiefsten Frieden zusammen, verschiedenartige fallen sich gegenseitig wüthend an und kämpfen erbittert auf Tod und Leben mit einander. Auch fremde der gleichen Art, welche zu zusammengewöhnten Stücken gebracht werden, haben im Anfange viel zu leiden, und nicht einmal Geschlechtsunterschiede werden jederzeit berücksichtigt. Funkelnden Auges betrachten die Eingesessenen den Eindringling; gesträubten Haares und unter wüthendem Fauchen greifen sie ihn an. Dann gelten alle Vortheile, welche eines der Thiere über das andere erringen kann. Zum Knäuel geballt, rollen und wälzen sich die Streiter in rasender Eile durch den Käfig; der eine ist bald oben, bald unten, bald in der Schlupfkammer, bald außerhalb derselben. Bei Gleichstarken macht ein solcher Kampf nicht viel aus, denn schließlich tritt, namentlich wenn die geschlechtliche Liebe ins Spiel kommt, doch der Frieden ein; ein Schwächerer aber schwebt dem Stärkeren gegenüber stets in Todesgefahr. Wirkliche Freundschaftsverhältnisse sind selten, obschon auch sie vorkommen. So habe ich Rollmarder gepflegt, welche wahre Musterbilder zärtlicher Gatten waren, alles gemeinschaftlich thaten, zu gleicher Zeit außerhalb ihres Schlafkastens erschienen, gleichzeitig und fast ohne neidische Regungen fraßen, hübsch mit einander spielten und große Sehnsucht an den Tag legten, wenn sie getrennt wurden, auch niemals mit den anderen in Streit und Hader geriethen, während solcher bei sich sonst gut vertragenden Mangusten selten gänzlich ausbleibt.

Nur die Zibetkatzen und die Palmenroller verbreiten einen merklichen Moschus- oder Bisamgeruch. Die oben erwähnten Drüsen sondern eine ölige oder fettige, schmierige und stark riechende Masse ab, welche sich in dem Drüsenbeutel absetzt, gelegentlich entleert wird und wie es scheint mit der geschlechtlichen Thätigkeit zusammenhängt. Es ist behauptet worden, daß der Geruch in geschlossenen Räumen unleidlich werden, Kopfschmerz und Ekel erregen könne; an den von mir gepflegten Gefangenen habe ich solche Erfahrungen nicht gemacht. Der Gestank, welcher von Mardern, oder die kaum minder unangenehme Ausdünstung, welche von Wildhunden herrührt, ist weit unerträglicher als der Geruch, welchen die Zibetkatzen erzeugen. Ein im Freien stehender Käfig, in welchem sich mehrere dieser Thiere befinden, verbreitet einen wirklichen Wohlgeruch, weil hier der Bisamduft sich rascher verflüchtigt. Zu- und Abnahme des Geruches ist von mir nicht beobachtet worden.

Wie bei den übrigen Raubthieren schwankt auch unter den Schleichkatzen die Zahl der Jungen ziemlich erheblich, soviel man etwa weiß, zwischen eins bis sechs. Die Mütter lieben ihre Brut überaus zärtlich; aber bei einer oder einigen Arten nimmt auch der Vater wenigstens am Erziehungsgeschäfte Theil. Die Jungen können durchschnittlich leicht gezähmt werden und zeigen sich dann ebenso zutraulich und gutmüthig, wie die Alten bissig, wild und störrisch. Sie dauern in Gefangenschaft gut aus, und manche Arten werden deshalb in gewissen Gegenden in Menge zahm gehalten, damit ihre kostbare Drüsenabsonderung leichter gewonnen werden kann. Andere verwendet man mit Erfolg zur Kammerjagd. Die Gefangenenkost aller Arten besteht in rohem Fleische, Milchbrod und Früchten. Letztere fressen sie gleich den meisten übrigen Raubthieren mit Ausschluß der Katzen sehr begierig, und sie sind ihnen zur Erhaltung ihrer Gesundheit auch gewiß sehr zuträglich. Beachtenswerth scheint mir zu sein, daß sie hinsichtlich der Kerne einen Unterschied machen: die Palmenroller, welche in Indien und auf den Sundainseln als unliebsame Besucher der Gärten und Kaffeepflanzungen gehaßt werden, fressen von unseren Kirschen die Steine regelmäßig mit, während alle übrigen Sippen bloß das Fleisch verzehren.

Gegen Witterungseinflüsse zeigen die Schleichkatzen sich empfindlich, wenn auch nicht in dem Grade wie andere südliche Thiere. Im Winter müssen sie selbstverständlich in einen geheizten, wenigstens bedeckten Raum gebracht werden, weil sie sich in freistehenden Käfigen, zumal wenn hier Schnee auf den Boden fällt, leicht die Füße erfrieren. Im übrigen verlangen sie keine besondere Pflege. Ein weiches Heulager, auf welchem sie sich während der Ruhe zusammengerollt niederlegen, und ein ihnen passender Kletterbaum ist alles, was sie beanspruchen.

Im ganzen mag der Nutzen, welchen die Schleichkatzen bringen, den durch sie verursachten Schaden aufwiegen. In ihrer Heimat fallen ihre Räubereien nicht so ins Gewicht; der Nutzen aber, welchen sie auch freilebend durch Wegfangen schädlichen Ungeziefers bringen, wird umsomehr anerkannt, und dieser Nutzen war denn auch Ursache, daß eines unserer Thiere im hohen Alterthume von dem merkwürdigen Volke Egyptens für heilig erklärt und von Jedermann hoch geachtet wurde.

Fell und Fleisch werden hier und da ebenfalls verwendet. Von der Ginsterkatze gelangen zwar nicht viele, immerhin aber regelmäßig eine gewisse Anzahl in den Handel; das Fleisch wird, laut Dohrn, wenigstens von den Negern der Prinzeninsel, auf welcher die Zibetkatze eingeführt worden ist, gern gegessen.

Gray, welcher auch die Familie der Schleichkatzen neuerdings bearbeitet hat, unterscheidet mehrere Hauptgruppen, welche wiederum in Sippen zerfallen. In der ersten Gruppe vereinigt er unter dem Namen » Katzenfüßige« ( Ailuropoda) die Arten mit breiten, dicht behaarten Füßen, kurzen, gebogenen, zurückziehbaren Krallen, durch eine Bindehaut an der Wurzel vereinigten Zehen und weichem Felle.

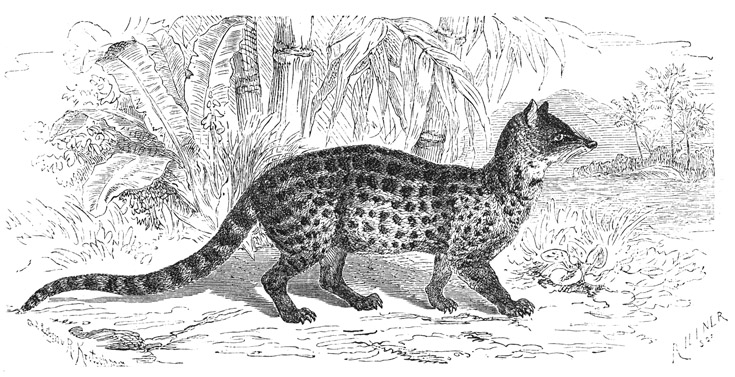

Zibetkatze ( Viverra Civetta). [1/6] natürl. Größe.

Die in gedachter Gruppe obenanstehenden Zibetkatze ( Viverra ) erinnern in ihrem Bau und Wesen noch lebhaft an den Erdwolf. Ihr Leib ist leicht und gestreckt, der schlaffe Schwanz lang, die Beine aber sind ziemlich hoch, die Sohlen ganz behaart; die Füße haben fünf Zehen mit halb einziehbaren Krallen. Kurze, breite Ohren, mäßig große Augen mit rundlichem Stern, die spitzige Schnauze und Nase, das weiche Fell sowie endlich die sehr entwickelte Drüsentasche zwischen After und Geschlechtstheilen vervollständigen die Merkmale der Sippe.

Die Zibetkatze oder Civette ( Viverra Civetta) hat ungefähr die Größe eines mittelgroßen Hundes, aber ein mehr katzenartiges Aussehen und steht in ihrem gesammten Bau zwischen einem Marder und einer Katze mitten inne. Der gewölbte, breite Kopf hat eine etwas spitzige Schnauze, kurz zugespitzte Ohren und schiefgestellte Augen mit rundem Stern. Der Leib ist gestreckt, aber nicht besonders schmächtig, sondern einer der kräftigsten in der ganzen Familie; der Schwanz mittellang oder etwa von halber Körperlänge; die Beine sind mittelhoch und die Sohlen ganz behaart. Der dichte, grobe und lockere, doch nicht besonders lange Pelz zeichnet sich durch eine aufrichtbare, ziemlich lange Mähne aus, welche sich über die ganze Firste des Halses und Rückens zieht und selbst auf dem Schwanze noch bemerklich ist. Von der schönen aschgrauen, bisweilen ins Gelbliche fallenden Grundfarbe zeichnen sich zahlreiche runde und eckige, schwarzbraune Flecken ab, welche die allerverschiedenste Stellung und Größe haben, auf den Seiten des Körpers bald der Länge nach, bald der Quere an einander gereiht sind und auf den Hinterschenkeln deutliche Querstreifen bilden. Die Rückenmähne ist schwarzbraun, der Bauch heller als die Oberseite, und die schwarzen Flecken sind hier weniger deutlich begrenzt. Der Schwanz, welcher an der Wurzel noch ziemlich dick behaart ist, hat etwa sechs bis sieben schwarze Ringe und endigt in eine schwarzbraune Spitze. An jeder Seite des Halses befindet sich ein langer, viereckiger, schräg von oben nach hinten laufender, weißer Flecken, welcher oben und hinten durch eine schwarzbraune Binde begrenzt und oft durch einen schwarzbraunen Streifen in zwei gleiche Theile getrennt wird. Die Nase ist schwarz, die Schnauze an der Spitze weiß und in der Mitte vor den Augen hellbraun, während Stirn- und Ohrengegend mehr gelblichbraune und das Genick hinter den Ohren noch hellere Färbung zeigen. Ein großer schwarzbrauner Flecken befindet sich unter jedem Auge und läuft über die Wangen nach der Kehle hin, welche er fast ganz einnimmt. Der Leib des Thieres hat etwa 70, der Schwanz 35 Centim. an Länge; die Höhe am Widerrist beträgt 30 Centim.

Die Heimat der Civette ist Afrika und zwar hauptsächlich der westliche Theil desselben, nämlich Ober- und Niederguinea. Auch im Osten Afrikas kommt sie, obgleich einzeln, vor; wenigstens ist sie den Sudanesen unter dem Namen »Sobât« recht gut bekannt. In Guinea soll sie trockene, sandige und unfruchtbare Hochebenen und Gebirge bewohnen, welche mit Bäumen und Sträuchern bewachsen sind. Wie die meisten Arten ihrer ganzen Familie, ist sie mehr Nacht- als Tagthier. Den Tag verschläft sie; abends geht sie auf Raub aus, und sucht kleine Säugethiere und Vögel, welche sie bewältigen kann, zu beschleichen oder zu überraschen. Namentlich die Eier der Vögel sollen ihre Leibspeise bilden, und man behauptet, daß sie im Aufsuchen der Nester großes Geschick zeige und dieser Lieblingsnahrung wegen selbst die Bäume besteige. Im Nothfalle frißt sie auch Lurche, ja selbst Früchte und Wurzeln.

In der Gefangenschaft hält man sie in besonderen Ställen oder Käfigen und füttert sie mit Fleisch, besonders aber mit Geflügel. Wenn sie jung eingefangen wird, erträgt sie nicht nur den Verlust ihrer Freiheit weit besser, als wenn sie alt erbeutet wurde, sondern zeigt sich bald auch sehr zahm und zutraulich. Schon Belon erzählt, daß der florentinische Gesandte in Alexandrien ein zahmes Zibetthier besessen habe, welches mit den Leuten spielte und dieselben in die Nase, Ohren und Lippen kniff, ohne zu beißen, fügt aber hinzu, daß dies eine sehr große Seltenheit sei und bloß möglich wäre, wenn man ein solches Thier sehr jung erlange. Alt eingefangene lassen sich nicht leicht zähmen, sondern bleiben immer wild und bissig. Sie sind sehr reizbar und heben sich im Zorne nach Art der Katzen empor, sträuben ihre Mähne und stoßen einen heißeren Ton aus, welcher einige Aehnlichkeit mit dem Knurren des Hundes hat. Der heftige Moschusgeruch, welchen gefangene Civetten verbreiten, macht sie für nervenschwache Menschen kaum erträglich.

Kersten bestätigt letztere Angaben. »Gelegentlich«, sagt er, »fängt sich auf Sansibar eine Civette in den ihr gestellten Fallen, wird dann gebunden und geknebelt nach der Stadt gebracht und hier zum Verkaufe ausgeboten. Alt eingefangene Thiere dieser Art geberden sich anfänglich, als ob sie rasend wären, gerathen bei Annäherung eines ihnen noch unbekannten Wesens in unsinnige Wuth, vielleicht nur, um ihr Entsetzen über die ihnen furchtbar erscheinenden neuen Verhältnisse auszudrücken, und entfalten dabei eine Kraft, Beweglichkeit und Gelenkigkeit, welche noch weit mehr in Erstaunen setzt als ihre Wildheit. Jeder Muskel ihres Leibes scheint angespannt, jedes Glied in Thätigkeit gesetzt zu werden, um sich aus dem Kerker zu befreien; Sprünge werden ausgeführt, welche man selbst einem so gewandten Geschöpfe nicht zutrauen möchte, alle Theile des Käfigs im buchstäblichen Sinne begangen, da die Zibetkatze nicht bloß auf dem Boden des Raumes umherrast, sondern auch an den Wänden empor- und an der Decke umherklettert. Dabei glühen die Augen, bewegen sich die Ohren, schnüffelt die Nase, werden die Zähne gefletscht, die Haare gesträubt, daß das Thier wie ein Kehrbesen aussieht; es faucht und knurrt und verbreitet einen Zibetgeruch, daß man es in der Nähe kaum aushalteu kann, daß im wahren Sinne des Wortes ein ganzes Haus davon erfüllt und verpestet wird.«

Im Pflanzengarten zu Paris besaß man eine Civette fünf Jahre lang. Sie roch beständig nach Bisam. Im Zorne, wenn sie gereizt wurde, fielen ihr kleine Stücke Zibet aus dem Beutel, während sie diesen sonst bloß aller vierzehn bis zwanzig Tage entleerte. Im freien Zustande sucht das Thier diese Entleerung dadurch zu bewirken, daß es sich an Bäumen oder Steinen reibt; im Käfige drückt es seinen Beutel oft gegen die Stäbe desselben. Der Beutel ist es, welcher ihm die Aufmerksamkeit des Menschen verschafft hat. Früher diente der Zibet als Arzneimittel; gegenwärtig wird er noch als sehr wichtiger Stoff verschiedenen Wohlgerüchen beigesetzt. Selbst die Bewohner der Binnenländer Afrikas und Asiens haben eine außerordentliche Vorliebe für diesen starkriechenden Stoff und bezahlen ihn mit hohen Preisen. In früherer Zeit war es besonders die Stadt Euphras in Abessinien, welche den Hauptsitz des Zibethandels bildete, und manche Kaufleute hielten nicht weniger als dreihundert Stück Civetten, um eine hinreichende Ausbeute zu gewinnen. Aber auch in Lissabon, Neapel, Rom, Mantua, Venedig und Mailand, ja selbst in manchen Städten Deutschlands und besonders in Holland wurde das Thier zu gleichem Zwecke in den Häusern gepflegt.

Alpinus sah in Kairo die Civette in eisernen Käfigen bei mehreren Juden. Man gab den Gefangenen nur Fleisch, damit sie möglichst viel Zibet ausscheiden und gute Zinsen tragen sollten. In seiner Gegenwart drückte man Zibet aus, und er mußte für eine Drachme vier Dukaten zahlen. Der Geruch, welchen die Thiere verbreiteten, war so heftig, daß man in den Zimmern, welche sie beherbergten, nicht verweilen konnte, ohne davon Kopfschmerzen zu bekommen.

Um den Zibet zu erhalten, bindet man das Thier mit einem Stricke an den Stäben des Käfigs fest, stülpt mit den Fingern die Aftertasche um und drückt die Absonderung der Drüsen aus den vielen Abführungsgängen heraus, welche in jene Tasche münden. Den an den Fingern klebenden, schmierigen Saft streift man mittels eines Löffels ab und bestreicht den Drüsensack mit Milch von Kokusnüssen oder auch mit Milch von Thieren, um den Schmerz zu stillen, welchen das Thier beim Ausdrücken erleiden mußte. In der Regel nimmt man zweimal in der Woche Zibet ab und gewinnt dabei jedesmal etwa ein Quentchen. Im frischen Zustande ist es ein weißer Schaum, welcher dann braun wird und etwas von seinem Geruche verliert. Der meiste kommt verfälscht in den Handel, und auch der echte muß noch mancherlei Bearbeitung durchmachen, ehe er zum Gebrauche sich eignet. Anfänglich ist er mit Haaren gemengt und sein Geruch so stark, daß man Uebelkeiten bekommt, wenn man nur geringe Zeit sich damit zu schaffen macht. Um ihn zu reinigen, streicht man ihn auf Blätter des Betelpfeffers, zieht die feinen beigemengten Haare aus, spült ihn mit Wasser ab, wäscht ihn hierauf mit Citronensaft und läßt ihn endlich an der Sonne trocknen. Dann wird er in Zinn- oder Blechbüchsen verwahrt und so versendet. Die beste Sorte kommt von der asiatischen Zibetkatze und zwar von Buro, einer der Mollucken. Auch der javanesische Zibet soll besser sein als der bengalische und afrikanische. Doch beruht wohl dies alles auf dem Grade der Reinigung, welchen der Stoff erhalten hat. Gewöhnlich liefern die Männchen weniger, aber besseren Zibet als die Weibchen. Gegenwärtig hat der Handel bedeutend abgenommen, weil der Moschus mehr und mehr dem Zibet vorgezogen wird.

Bis jetzt haben sich die Zweckmäßigkeitsprediger vergeblich bemüht, den Nutzen dieser Drüsenabsonderung für das Thier zu erklären. Daß dieses den Zibet nicht in derselben Weise benutzt wie das amerikanische Stinkthier seinen höllischen Gestank, zur Abwehr seiner Feinde nämlich, steht wohl fest. Warum und wozu es ihn sonst gebrauchen könnte, ist aber nicht recht einzusehen. Im ganzen kann es uns freilich ziemlich gleichgültig sein, den wahren Grund solcher Begabung zu kennen oder nicht; viel wichtiger wäre es, wenn wir etwas genaueres über die Lebensweise des Thieres im Freien erfahren könnten. Aber merkwürdigerweise sind alle Naturgeschichten und Reiseberichte hierüber so leer, als sie nur sein können, und man muß sich billig wundern, daß auch die Laien ein so merkwürdiges und nützliches Thier so wenig gewürdigt haben. Ich selbst habe wenig Gelegenheit gehabt, die afrikanische Zibetkatze zu beobachten. Zwei Junge, welche ich pflegte, waren still und langweilig, verschliefen den ganzen Tag, kamen erst spät abends zum Vorscheine und lagen vor Sonnenaufgang bereits wieder in ihrem Neste. Gelegentlich eines Streites erbiß die eine die Gefährtin, und diese erlag den erhaltenen Wunden ebenfalls, leider schon wenige Tage nach beider Erwerbung. Andere, welche ich später beobachtete, betrugen sich nicht wesentlich verschieden. Auch sie verschliefen den Tag, falls sie nicht gestört wurden, und kamen bloß des Abends zum Vorscheine. Dann liefen sie mit kleinen, raschen Schritten, unter lebhaften Bewegungen des ganzen Leibes, insbesondere des Kopfes und Halses, rastlos im Käfige auf und nieder, die ihrer Familie und Sippe eigene Gewandtheit, Behendigkeit und Geschmeidigkeit ebenfalls in hohem Maße bekundend. Nunmehr zeigten sie auch rege Eßlust, während sie über Tages selbst den größten Leckerbissen oft unbeachtet liegen ließen. Lebende Beute ergriffen sie blitzschnell, ohne sich erst mit Anschleichen und anderen Künsten des Angriffes aufzuhalten. Ein unfehlbarer Biß durch die Hirnschale erlegte das Opfer augenblicklich, dann leckten sie dessen Blut und begannen langsam und bedächtig zu fressen. Eine Stimme habe weder ich, noch irgend ein anderer mir bekannter Beobachter vernommen. Gereizt, knurren sie wie Katzen laut und vernehmlich, im Zorne sträuben sie sämmtliche Haare. – Im Londoner Thiergarten haben sich Civetten fortgepflanzt.

Zibete ( Viverra Zibetha). 1/7 natürl. Größe.

Fast genau dasselbe, was ich über die Civette sagen konnte, gilt auch für die Zibete, echte oder asiatische Zibetkatze ( Viverra Zibetha , Meles zibethica, Viverra undulata, civettoides, melanurus und orientalis), welche längere Zeit für eine Abänderung der afrikanischen Art gehalten wurde. Sie ist jedoch von dieser nicht bloß durch die Färbung und Zeichnung unterschieden, sondern zeigt auch mancherlei Abweichungen in Bezug auf die Gestalt. Ihr Kopf ist spitzer, der Leib schmächtiger, die Ohren sind länger als bei der Civette, und die Behaarung bildet nirgends eine Mähne. Ihre Grundfärbung ist ein düsteres Bräunlichgelb, von welchem sich eine große Anzahl dichtstehender, verschiedenartig gestalteter und einigermaßen in Querreihen geordneter dunkelrostrother Flecken abheben. Auf dem Rücken fließen diese Flecken zu einem breiten, schwarzen Streifen zusammen, an den Seiten erscheinen sie sehr verwischt. Der Kopf ist bräunlich mit Weiß gemengt, und letztere Farbe bildet auch auf der Oberlippe und unter den Augen Flecken. Kehle und Kinn sind bräunlich, der Bauch ist weißlich, die Außenseite der Ohren braun. Vier schwarze regelmäßige Längsstreifen laufen über den Nacken und einer von den Schultern herab nach dem Halse, welcher bei manchem Thiere aber auch einfach gelblichweiß und dunkelgefleckt erscheint. Die Füße sind rothbraun, der schwarzspitzige Schwanz hat neun bis zehn dunkelrostfarbige Ringe, welche nach oben zusammensließen und sich mit den Längsstreifen verbinden. Ein ausgewachsenes Thier hat 75 Centim. Leibes- und 40 Centim. Schwanzlänge, bei 30 Centim. Höhe am Widerriste.

Die asiatische Zibetkatze bewohnt hauptsächlich Ostindien und seine Inseln und wurde durch die Malaien weit verbreitet. Sie lebt im Freien sowohl wie in der Gefangenschaft genau wie die vorige, zeigt sich wie diese bei Tage schläfrig, bei Nacht aber munter. Man sagt, daß sie leichter zu zähmen sei als die Civette; doch ist dies keineswegs erwiesen. Im übrigen wissen wir über sie ebensowenig wie über ihre Verwandte.

Rasse ( Viverra indica). ⅛ natürl. Größe.

Eine Schleichkatze, welche man in der Neuzeit öfters in Thiergärten zu sehen bekommt, ist die Rasse ( Viverra indica , V. oder Viverricula malaccensis, gunda, leverriana, Genetta malinensis und indica), Vertreter der von Gray aufgestellten Untersippe der Zibetkätzchen ( Viverricula). Sie ist bedeutend kleiner, aber langschwänziger als die vorstehend beschriebenen; ihre Leibeslänge beträgt etwa 60 Centim., die Schwanzlänge nicht viel weniger. Ihr sehr schmaler Kopf mit den verhältnismäßig großen Ohren zeichnen sie aus. Der rauhe Pelz ist graugelbbräunlich und schwarz gewässert, reihenweise dunkel gefleckt, der Schwanz mehrfach geringelt.

Die Rasse bewohnt einen großen Theil Indiens und wird außerdem auf Java, Sumatra und anderen südasiatischen Inseln gefunden, soll auch in China vorkommen. Der Name ist indischen Ursprungs und bedeutet so viel wie » Schnupperthier«. In ihrer Heimat steht sie in sehr hohem Ansehen wegen des von den Malaien in der ausgedehntesten Weise benutzten Zibets. Man verwendet diesen wohlriechenden Stoff, welchen man mit anderen duftigen Dingen versetzt, nicht bloß zum Besprengen der Kleider, sondern auch zur Herstellung eines für europäische Nasen geradezu unerträglichen Geruches in Zimmern und auf Betten. Die Rasse wird in Käfigen gehalten, mit Reis und Pisang oder zur Abwechselung mit Geflügel gefüttert und regelmäßig ihres Zibets beraubt, indem man sie gewaltsam gegen die Latten des Käfigs andrückt und ihre Zibetdrüse mit einem entsprechend geformten Löffel aus Bambusrohr entleert. Bis zum Gebrauche bewahrt man den Zibet dann unter Wasser auf. Nach reichlicher Fütterung von Pisang soll er besonders wohlriechend werden.

Eigentlich zahm wird die Rasse nicht. Sie verträgt zwar die Gefangenschaft längere Zeit, fügt sich in ihr Loos aber niemals mit Geduld und läßt ihre Tücken und Mucken nicht. Ich habe sie wiederholt in verschiedenen Thiergärten gesehen und ein Paar längere Zeit gefangen gehalten. Sie ist ein überaus schmuckes, bewegliches, gelenkes, biegsames und gewandtes Geschöpf, welches seinen Leib drehen und wenden, zusammenziehen und ausdehnen kann, daß man bei jeder Bewegung ein anderes Thier zu sehen glaubt. Ihre gewöhnliche Haltung ist die der Katzen, an welche sie überhaupt vielfach erinnert. Sie geht sehr hochbeinig, setzt sich wie Katzen oder Hunde, erhebt sich oft nach Nagerart auf die Hinterbeine und macht ein Männchen. Ihre feine Nase ist ohne Unterlaß in Bewegung. Sie beschnüffelt alles, was man ihr vorhält und beißt sofort nach den Fingern, welche sie als fleischige, also freßbare Gegenstände erkennt. Auf lebende Thiere aller Art stürzt sie sich mit Gier, packt sie mit dem Gebisse, würgt sie ab, wirft sie vor sich hin, spielt eine Zeitlang mit den todten und verschlingt sie dann so eilig wie möglich. Ihre Stimme ist ein ärgerliches Knurren nach Art der Katzen, auch faucht sie ganz wie diese. Im Zorne sträubt sie ihr Fell, so daß es borstig aussieht, und verbreitet einen sehr heftigen Zibetgeruch.

Linsang ( Viverra gracilis). ¼ natürl. Größe.

Die Rasse ist ein Nachtthier, welches nur in den Morgen- und Abendstunden sich lebendig zeigt. Durch Vorhalten von Nahrung kann man sie freilich jederzeit munter machen, und namentlich ein in ihren Käfig gebrachter lebender Vogel oder eine Maus erweckt sie augenblicklich. Doch legt sie sich dann immer bald wieder auf ihr weiches Heulager hin; wenn ihrer mehrere sind, eine dicht neben die andere, wobei sie sich gegenseitig mit den Schwänzen bedecken. Ein Pärchen pflegt sich sehr gut zu vertragen; gegen andere Thiere aber zeigt sie sich höchst unfriedfertig. Auf Katzen und Hunde, welche man ihr vorhält, fährt sie mit Ingrimm los. Aber auch, wenn viele ihresgleichen zusammengesperrt werden, gibt es selten Frieden im Raume. Eine Gesellschaft dieser Thiere, welche ich im Thiergarten von Rotterdam beobachtete, lag fortwährend im Streite. Eine hatte das Schlupfhäuschen im Käfige eingenommen und fauchte, sobald sich eine ihrer Gefährtinnen demselben nahte; eine andere, welche an heftigen Krämpfen litt und dabei jammervoll stöhnte, wurde von den übrigen zuerst aufmerksam betrachtet, hierauf berochen und endlich wüthend gebissen. Auch diese Art hat sich wiederholt in unseren Thiergärten fortgepflanzt.

Unter dem Namen Prionodon erhebt Gray den Linsang, Matjang tjongkok der Javanen ( Viverra gracilis, Prionodon und Linsang gracilis, Viverra, Paradoxurus linsang, Paradoxurus prehensilis), zum Vertreter einer besonderen Sippe, obgleich das Thier von dem allgemeinen Gepräge der Gruppe wenig abweicht. Der sehr spitze Kopf, der ungemein langgestreckte, auf niederen Beinen ruhende Leib, der beinah leibeslange Schwanz und das mähnenlose, glattanliegende Fell sind die äußerlichen, das aus 38 Zähnen bestehende Gebiß, welches nur einen Kauzahn im Oberkiefer und sehr scharfzackige Backenzähne hat, die anatomischen Merkmale des Thieres. Die Gesammtlänge beträgt etwa 70 Centim., wovon 30 bis 32 Centim. auf den Schwanz kommen. Ein lichtes Grau oder Gelblichweiß bildet die Grundfärbung des feinen und weichen Pelzes; die Zeichnung besteht in schwarzbraunen Flecken und Binden, unter denen nur ein jederseits über dem Auge entspringender, über die Schultern und Leibesseiten verlaufender, hier in Flecke getheilter Streifen und vier über den Rücken sich ziehende Binden einigermaßen regelmäßig, alle übrigen Flecken aber unregelmäßig angeordnet sind. Die Beine zeichnen dunkle Flecken, den Schwanz sieben breite, dunkle Ringe und das lichte Ende.

Ueber Aufenthalt und Freileben des Thieres, welches Java und Malakka bewohnt, hat meines Wissens nur Junghuhn einiges mitgetheilt. Gelegentlich seiner Schilderung der mit einzelnen Sträuchern bestandenen grasigen Ebenen und Berggehänge Javas sagt er: »Ist die Nacht hereingebrochen, und läßt man sich nicht durch die Furcht vor Tigern abhalten, die kühle Abendluft zu genießen und seine Wanderung zwischen dem Gebüsche fortzusetzen, so geschieht es zuweilen, daß man das Angstgeschrei eines armen Huhnes oder einer Ente vernimmt und einen Matjang tjongkok erblickt, welcher mit seiner Beute im blutigen Rachen behende dahinflieht. Die Javanen zählen das zierliche Raubthier zu den Tigern, wozu ohne Zweifel das pantherartige, weißliche und dunkelgefleckte Fell und die außerordentlich schlanke, langgestreckte Form des Leibes, Halses und Schwanzes Veranlassung gegeben haben. Der Linsang scheint in Ost-Java, besonders am Fuße der Berge, wo nur einsame kleine Dörfchen in der Wildnis zerstreut liegen, häufiger zu sein als in West-Java. Er wagt sich oft an das Hausgeflügel, wird aber höchstens Hühnern und Enten gefährlich.«

Die Untersippe der Ginsterkatzen ( Genetta) kennzeichnet sich durch sehr gestreckten Leib, einen kahlen Längsstreifen auf den Sohlen, fünfzehige Vorder- und Hinterfüße mit zurückziehbaren Krallen, langen Schwanz und mittelgroße Ohren, stimmt jedoch im Gebisse vollständig mit den Zibetkatzen überein. In der Aftergegend befindet sich eine seichte Drüsentasche, von welcher zwei besondere Abführungsgänge am Rande des Afters münden. Viele sich sehr ähnliche Arten bewohnen Asien und Afrika, von wo aus eine nach Europa herübergekommen zu sein scheint.

Die bekannteste Art ist die Ginster- oder Genettkatze ( Viverra Genetta, Genetta vulgaris, afra und Bonapartei, Viverra maculata), die einzige in Europa vorkommende Zibetkatze und hier mit einer Manguste Vertreter ihrer ganzen Familie. Sie hat im allgemeinen noch ziemlich viel Ähnlichkeit mit den geschilderten Verwandten, und auch die Färbung ist fast dieselbe. Ihr Körper erreicht eine Länge von 50, der Schwanz mißt 40, die Höhe am Widerrist beträgt 15 bis 17 Centim. Der auf sehr niederen Beinen ruhende Leib ist außerordentlich schlank, der Kopf klein, hinten breit und durch die lange Schnauze sowie die kurzen, breiten und stumpf zugespitzten Ohren ausgezeichnet. Die Seher haben einen Katzenaugenstern, welcher bei Tage wie ein Spalt erscheint. Die Afterdrüse ist seicht und sondert nur in geringer Menge eine fette, nach Moschus riechende Feuchtigkeit ab. Die Grundfärbung des kurzen, dichten und glatten Pelzes ist ein ins Gelbliche ziehendes Hellgrau; längs der Leibesseiten verlaufen jederseits vier bis fünf Längsreihen verschiedenartig gestalteter Flecken von schwarzer, selten röthlichgelb gemischter Färbung, über die obere Seite des Halses vier nicht unterbrochene, in ihrem Verlaufe sehr veränderliche Längsstreifen. Kehle und Unterhals sind lichtgrau; die dunkelbraune Schnauze hat einen lichten Streifen über dem Nasenrücken, einen Fleck vor und einen kleinen über den Augen; die Spitzen des Oberkiefers sind weiß. Der Schwanz ist sieben- bis achtmal weiß geringelt und endet in eine schwarze Spitze.

Ginsterkatze ( Viverra Genetta). ¼ natürl. Größe.

Das eigentliche Vaterland des äußerst zierlichen und doch dabei so raub- und mordlustigen, bissigen und muthigen Thierchens bilden die Länder des Atlas. Allein es kommt auch in Europa und zwar vorzugsweise in Spanien und im südlichen Frankreich vor. Schon in Spanien ist die Ginsterkatze ständiger Bewohner geeigneter Aufenthaltsorte, obgleich man ihr nur höchst selten begegnet. Sie findet sich ebensowohl in wald- und baumlosen wie in bewaldeten Gebirgen, kommt jedoch auch in die Ebenen herab. Feuchte Orte in der Nähe der Quellen und Bäche, buschreiche Gegenden, sehr zerklüftete Bergwände und dergleichen bilden bevorzugte Aufenthaltsorte. Hier stöbert sie der einsame Jäger zuweilen auch bei Tage auf; gewöhnlich aber ist sie wegen der Gleichfarbigkeit ihres Felles mit dem Geklüfte oder auch mit der bloßen Erde selbst so rasch verschwunden, daß er nicht zum Schusse kommt. Sie schlängelt sich wie ein Aal, aber mit der Gewandtheit eines Fuchses zwischen den Steinen, Pflanzen, Gräsern und Büschen hin und ist in wenigen Minuten durch diese vollständig verborgen.

Weit öfters würde man ihr zur Nachtzeit begegnen, wenn man dann ihre Lieblingsorte aufsuchen wollte. Erst ziemlich spät nach Sonnenuntergang und jedenfalls nach vollkommen eingetretener Dämmerung erscheint sie und gleitet nun unhörbar von Stein zu Stein, von Busch zu Busch, scharf nach allen Seiten hin witternd und lauschend und immer bereit, auf das geringste Zeichen hin, welches ein lebendes Thierchen gibt, dasselbe mörderisch zu überfallen und abzuwürgen. Kleine Nagethiere, Vögel und deren Eier sowie Kerbthiere bilden ihre Nahrung, welche sie auch aus dem besten Verstecke herauszuholen weiß. Ungeschützten Hühnerställen und Taubenschlägen wird sie ebenso gefährlich wie Marder und Iltis, sühnt aber solche Diebereien reichlich durch eifrige Jagd auf Ratten und Mäuse, welche unter allen Umständen den Haupttheil ihrer Mahlzeiten ausmachen. Ihre Bewegungen sind ebenso anmuthig und zierlich als behend und gewandt. Ich kenne kein einziges Säugethier weiter, welches sich so wie sie mit der Biegsamkeit der Schlange, aber auch mit der Schnelligkeit des Marders zu bewegen versteht. Unwillkürlich reißt die Vollendung ihrer Beweglichkeit zur Bewunderung hin. Es scheint, als ob sie tausend Gelenke besäße. Da ist kein Theil des Leibes, welcher sich nicht bewegte, jeder Muskel erscheint thätig, jeder Nerv wird angestrengt; aber man muß scharf hinsehen, wenn man dies bemerken will. Es geht dem Beobachter hier ebenso, wie wenn er eine Schlange sich bewegen sieht. Auch diese »regt tausend Gelenke zugleich«, und gerade deshalb nimmt man die Thätigkeit der einzelnen Theile so schwer wahr. Schlangenhaft nun bewegt sich die Ginsterkatze und nicht allein wenn sie läuft, sondern auch wenn sie springt; denn sie schnellt sich dann mit einem einzigen Satze vor, die Geschicklichkeit der Katze und des Marders gleichsam in sich vereinigend, und schnappt nach der ersehnten Beute mit derselben Schnelligkeit und Sicherheit wie Giftschlangen, wenn sie angreifen. Nur in einem unterscheidet sie sich von den genannten Kriechthieren: sie wartet ihre Beute nicht ab, sondern schleicht derselben nach. Bei ihren Ueberfällen gleitet sie unhörbar auf dem Boden hin, den schlanken Leib so gestreckt, daß er und der Schwanz nur eine einzige gerade Linie bilden, die Füße soweit auseinander gestellt, als sie überhaupt kann; plötzlich aber springt sie mit gewaltigem Satze auf ihre Beute los, erfaßt dieselbe mit unfehlbarer Sicherheit, würgt sie unter beifälligem Knurren ab und beginnt dann die Mahlzeit. Beim Fressen sträubt sie den Balg, als ob sie beständig befürchten müsse, ihre Beute wieder zu verlieren. Auch das Klettern versteht sie ausgezeichnet, und selbst im Wasser weiß sie sich zu behelfen.

Ueber ihre Fortpflanzung im Freien ist nichts bekannt; an Gefangenen hat man beobachtet, daß das Weibchen nur ein Junges wirft; diese Zahl dürfte jedoch schwerlich mit der eines Wurfes von wildlebenden Müttern übereinstimmen.

Die Ginsterkatze läßt sich sehr leicht zähmen; denn sie ist gutmüthig und sehr sanft. Doch verschläft sie fast den ganzen Tag und kommt erst in der Nacht zum Vorscheine. Mit ihresgleichen verträgt sie sich gut. Zank und Streit kommt zwischen zwei Ginsterkatzen nicht vor; man darf sogar verschiedene Arten desselben Geschlechts zusammensperren. Eine thut, was die andere beginnt, ohne ihr dadurch lästig zu fallen. Selbst beim Fressen geht es meist friedlich zu: jede nimmt das ihr zunächst liegende Fleischstück, ohne futterneidisch zu knurren und zu fauchen, wie so viele Raubthiere thun. Das Lager theilen mehrere Gefangene gemeinschaftlich, und oft sieht man die ganze Gesellschaft im Schlafe zu einem förmlichen Klumpen verknäuelt.

In der Berberei benutzt man sie und noch mehr ihre Verwandte, die blasse Ginsterkatze, in derselben Weise wie unsere Hauskatze, als Vertilger der Ratten und Mäuse. Man versichert, daß sie jenem Geschäfte mit großem Eifer und Geschick vorstehe und ein ganzes Haus in kurzer Zeit von Ratten und Mäusen zu säubern verstünde. Ihre Reinlichkeit macht sie zu einem angenehmen Gesellschafter, ihr Zibetgeruch ist jedoch für europäische Nasen fast zu stark, und sie weiß nach kurzer Zeit dem ganzen Hause diesen Geruch in einer derartigen Stärke mitzutheilen, daß man es dann kaum auszuhalten vermag. Ihr Fell liefert ein gutes, gesuchtes Pelzwerk, welches man zu Muffen verwendet. Nach dem Siege Karl Martells über die Saracenen, im Jahre 732 bei Tours, erbeutete man viele Kleider, welche mit jenem Pelze versehen waren, und soll dann, wie Pennant erzählt, einen Orden der Ginsterkatze gestiftet haben, dessen Mitglieder die ersten Fürsten waren.

Die Alten scheinen unser Thier nicht gekannt zu haben; wenigstens ist es sehr zweifelhaft, ob Oppian unter seinem »kleinen, gescheckten Panther« sie versteht. Isidor von Sevilla und Albertus Magnus aber erwähnen ihrer und berichten, daß schon zu damaliger Zeit ihr Pelz sehr geschätzt wurde.

Als einziger Vertreter der Zibetthiere in Amerika kann man das Katzenfrett oder, wie es bereits Hernandez im Jahre 1651 nannte, den Cacamizli der Mejikaner ( Bassaris astuta, B. Sumichrasti) ansehen. Die Sippe, welche einzig und allein von diesem Thiere gebildet wird, reiht sich aufs engste den Zibetkatzen an, ähnelt aber auch wieder in anderer Hinsicht den Mardern. Im Gebisse, welches aus 38 Zähnen besteht, unterscheiden der doppelte Höcker am oberen Fleischzahne, der beträchtlich große Unterkauzahn und verschiedene geringfügige Merkmale das Katzenfrett von den Zibetkatzen; auch ist der Cacamizli ein Zehengänger, und endlich sind die kurzen Krallen der fünf Zehen jedes Fußes nur halb zurückziehbar.

Katzenfrett ( Bassaris astuta). [1/6] natürl. Größe. (Nach Wolf.)

Obgleich das Katzenfrett seit länger als zwei Jahrhunderten bekannt ist, haben wir doch erst in der Neuzeit eine genaue Schilderung seines Leibes und Lebens erhalten. Lichtenstein beschrieb und benannte es zuerst wissenschaftlich, die amerikanischen Forscher Charlesworth, Clark, Baird und vor allen Audubon sammelten Beobachtungen über Lebensweise und Betragen. Das erwachsene Männchen erreicht eine Gesammtlänge von etwa 95 Centim., wovon zwei Fünftel auf den Schwanz zu rechnen sind. In der Gestalt erinnert das Thier an einen kleinen Fuchs, in der Färbung an die Nasenbären. »Es sieht aus«, sagt Baird, »als ob es ein Blendling des Fuchses und des Waschbären wäre. Von dem einen hat es die Gestalt und den listigen Blick, von dem anderen den geringelten Schwanz. Der Leib ist schlanker als der des Fuchses, aber gedrungener als der des Wiesels; er hat fast die Verhältnisse des Nörz. Das ziemlich weiche, mit einigen längeren Grannen untermengte Haar ist fast so lang wie das eines Fuchsbalges, der Kopf zugespitzt, die nackte Schnauze lang, das Auge groß, die außen nackten, innen kurz behaarten, gut entwickelten, zugespitzten Ohren stehen aufrecht.« Die Oberseite deckt ein dunkles Braungrau, in welches sich schwarze Haare mischen; Wangen und Unterbauch sind gelblichweiß oder roströthlich, die Augen von derselben Färbung und hierauf dunkler umrandet, die Seiten lichter. Längs des Halses herab und über die Beine verlaufen einige verwaschene Binden; der Schwanz ist weiß, achtmal schwarz geringelt.

Soviel jetzt bekannt, bewohnt der Cacamizli Mejiko und Tejas, dort in Felsenklüften und verlassenen Gebäuden, hier hauptsächlich in Baumhöhlen hausend. In Mejiko findet er sich häufig in der Hauptstadt selbst, und Charlesworth nimmt sogar an, daß er sein Lager niemals weit von menschlichen Wohnungen aufschlage, weil gerade der Mensch durch seine Hühnerställe die Jagd des Räubers besonders begünstige. Auch Clark gibt Stallungen und verlassene Gebäude als Wohnungen des Katzenfretts an, obwohl bloß nach Hörensagen, während er es selbst im Geklüfte der Felsen und auf Bäumen fand. Audubon scheint« es nur auf Bäumen beobachtet zu haben, und zwar in jenen steppenartigen Gegenden von Tejas, in denen der Graswald ab und zu unterbrochen wird durch ein dichtes Unterholz, aus welchem alte, größere Bäume einzeln sich erheben. Viele von ihnen sind hohl, und solche, deren Höhlungen von oben her Schutz gegen den Regen bieten, werden vom Katzenfrett bevorzugt. Hier lebt es einzeln, scheu und zurückgezogen vor dem zudringlichen Menschen, durch die Beschaffenheit des Unterwuchses besonders geschützt. Clark behauptet, daß es nirgends selten ist, wegen seines nächtlichen Treibens aber nur nicht oft bemerkt und demzufolge auch selten erlangt wird, obgleich die Landeigenthümer, erbost durch die vielfachen Räubereien, welche das Thier begeht, kein Mittel unversucht lassen, es auszurotten. Treu hängt es an dem einmal gewählten Baume, und selten entfernt es sich weit von seiner Höhle, solange es nicht mit Gewalt aus derselben vertrieben wird, schlüpft auch sofort wieder in dieselbe zurück, wenn die Störungen vorüber sind. Nach Audubons Beobachtungen hat es die sonderbare Gewohnheit, die Borke rings um den Ausgang seiner Hohle abzunagen. Der Jäger, welcher keine Spähne oder Bruchstücke von dieser Arbeit unter dem Baume liegen sieht, darf sicher sein, daß das Thier nicht mehr in der früheren Wohnung haust. Das Innere der Höhle ist mit Gras und Moos ausgebettet, dazwischen findet man aber auch Nußschalen, deren Inhalt zweifelsohne vom Katzenfrett geleert wurde, obwohl seine Hauptnahrung in allerhand kleinen Säugethieren, Vögeln und Kerbthieren besteht.

Der Cacamizli ist ein lebendiges, spiellustiges und munteres Geschöpf, welches in seinen Bewegungen und Stellungen vielfach an das Eichhörnchen erinnert und deshalb von den Mejikanern »Katzeneichhorn« genannt wird. Wenn man es aus seiner Höhle aufstört, nimmt es ganz die anmuthigen Stellungen jenes Nagers an, indem es den Schwanz über den Rücken legt, doch kann es nicht wie das Hörnchen sich auf die Hinterfüße setzen. Es klettert vorzüglich, vermag aber nicht, mit der Sicherheit und Gewandtheit des Eichhörnchens von einem Aste zum anderen zu springen, sondern läuft, wenn es erschreckt wird, solange als möglich auf einem Aste hin und versucht, von dessen Gezweige aus einen anderen zu erreichen, dabei sich mit den Klauen einhäkelnd. Zuweilen sieht man es, auf der Oberseite eines Astes gelagert, sich sonnen. Es liegt dann, halb aufgerollt, bewegungslos da, anscheinend schlafend; bei dem geringsten Zeichen der Gefahr aber schlüpft es so eilig als möglich in seine Höhle und erscheint dann erst nach Sonnenuntergang wieder. Audubon glaubt, daß immer nur eins auf ein und demselben Baume wohne, hält es daher für ungesellig, und auch die übrigen Beobachter scheinen seine Ansicht zu bestätigen. Clark stöberte ein Weibchen auf, welches in einer Felsspalte seine vier oder fünf Jungen säugte. Diese hingen so fest an den Zitzen der Alten, daß sie losgerissen werden mußten, und zwar geschah dies erst einige Stunden nach dem Tode der Mutter. Bis dahin hatten die Jungen kein Zeichen von Unbehagen gegeben. Die Alte schlief, als sie zuerst bemerkt wurde, bekundete aber bei ihrem Erwachen keine Scheu und Furcht vor den Menschen, sondern vertheidigte ihr Haus gegen dieselben mit Zähnen und Krallen.

Sehr dürftig sind die Angaben über die Gefangenschaft; nur Audubon berichtet einiges. »Ungeachtet der Scheu und Zurückgezogenheit des Cacamizli«, sagt er, »kann er ziemlich zahm gemacht werden, und wenn man ihn längere Zeit im Käfig gehalten hat, darf man ihn sogar frei und im Hause umherlaufen lassen. Er wird oft zum Schoßthierchen der Mejikaner, und durch seine Mäuse- und Rattenjagd sehr nützlich. Wir haben einen zahmen gesehen, welcher in den Straßen eines kleinen mejikanischen Fleckens umherlief, und haben von einem anderen erzählen hören, welcher so niedlich war, daß er sogar von den Indianern besucht und angestaunt wurde.«

Nach Europa ist das Thier meines Wissens lebend nur ein einziges Mal und zwar im Jahre 1853 gekommen. Von ihm rührt die vortreffliche Abbildung her, welche wir hier benutzen konnten.

Palmenroller ( Paradoxurus hermaphroditus). [1/6] natürl. Größe.

An die Zibetthiere schließen die Palmenroller oder Rollmarder ( Paradoxurus) sich an. Innerhalb ihrer Familie stellen sie die Katzen dar; denn mit diesen stimmen äußerliche und innerliche Merkmale so wesentlich überein, daß einzelne Forscher ihrethalber alle Schleichkatzen nur als eine Unterfamilie der Katzen betrachtet wissen wollen. Sie sind Halbsohlengänger; der hintere Theil ihrer Fußwurzel ist nackt und warzig aufgetrieben. Der Schwanz, welcher Veranlassung zu dem Namen gegeben hat, kann bei mehreren Arten eingerollt werden; doch fällt diese Eigenthümlichkeit keineswegs in besonderem Grade auf. Vorder- und Hinterfüße haben fünf Zehen mit mehr oder weniger einziehbaren Krallen, welche wie von den Katzen zum Ergreifen der Beute und zur Vertheidigung benutzt werden. An die Katzen erinnert ferner das Auge, dessen Bildung bereits beschrieben wurde. Die Drüsentasche wird durch eine kahle Längsfalte am After mit Absonderungsdrüsen vertreten; der Geruch der ausgeschiedenen Masse hat mit dem Zibet jedoch keine Aehnlichkeit. Das Gebiß besteht aus 40 im Vergleiche zu denen der Zibetkatzen kurzen und stumpfen Zähnen, welche bei den verschiedenen Arten einigermaßen abändern und zur Aufstellung mehrerer Untersippen veranlaßt haben.

Alle Roller bewohnen Südasien und die benachbarten Eilande, namentlich also die Sundainseln, gehen als vollendete Nachtthiere erst nach Sonnenuntergang auf Raub aus, bewegen sich dann gewandt und behend genug, um kleine Säugethiere und Vögel mit Erfolg zu beschleichen und zu ergreifen, nähren sich jedoch auch, zeitweilig sogar vorzugsweise, von Früchten und können wegen ihrer Diebereien in Gärten und Pflanzungen ebenso unangenehm werden wie durch ihre Ueberfälle der Geflügelställe. Gefangene kommen oft lebend nach Europa, halten sich bei einfacher Pflege jahrelang, pflanzen sich ohne sonderliche Umstände im Käfige fort, fesseln aber ihrer Schlaftrunkenheit bei Tage halber nur Wenige, machen sich wegen der Ausdünstung ihrer Drüsen Vielen sogar äußerst widerlich.

Der Palmenroller ( Paradoxurus hermaphroditus, P. typus, Viverra nigra) ähnelt in seiner Gestalt und auch hinsichtlich seiner Farbenvertheilung den Ginsterkatzen. Seine Größe ist etwa die einer Hauskatze: der Leib mißt 45 bis 50 Centim., der Schwanz beinahe ebenso viel; die Höhe am Widerrist beträgt 18 Centim. Der Leib ist gestreckt, obgleich etwas untersetzt; die Füße sind kurz und kräftig; der lange Schwanz kann nach unten und oben zusammengerollt werden. Die Ohren sind mittelgroß; die sehr gewölbten Augen haben braune Iris und großen, äußerst beweglichen Stern, welcher bis auf eine haarbreite Spalte oder Ritze zusammengezogen werden kann. Der Pelz besteht aus reichlichen Woll- und dünneren Grannhaaren. Seine Grundfärbung ist gelblich schwarz, erscheint aber nach dem Einfallen des Lichtes verschieden. Drei Längsreihen schwarzer Flecken, welche unterbrochene Längsbinden darstellen, verlaufen zu beiden Seiten des Rückgrats; außerdem finden sich noch Flecken auf den Schenkeln und Schultern. Kopf, Gliedmaßen und hintere Schwanzhälfte sind schwarz; die Schnauze ist heller; von dem Augenwinkel zieht sich ein schwarzer Streifen um das Ohr. Letzteres ist innen fleischfarbig, außen schwarz.

Auf der indischen Halbinsel ist der Palmenroller sehr häufig. Er hält sich in Wäldern auf, kommt aber sehr gern in die Nähe der Dörfer, um hier zu stehlen. Ein weich ausgefüttertes Lager in hohlen Stämmen verbirgt ihn während des Tages, und solche Baumhöhlungen zieht er entschieden einem Baue in der Erde vor. Das Klettern fällt ihm keineswegs schwer; denn er besteigt mit Leichtigkeit selbst die höchsten Bäume. Ans der Erde ist er langsam, schwerfällig und träge, und zwar auch zur Nachtzeit, wann seine eigentliche Thätigkeit beginnt. Er macht, wie alle anderen Mitglieder seiner Familie, eifrig Jagd auf Säugethiere und Vögel, verzehrt aber auch die Eier oder die Jungen aus dem Neste und besonders gern Früchte. Den Ananaspflanzungen soll er sehr schädlich werden und in den Kaffeepflanzungen oft ein höchst lästiger Gast sein. Er frißt die Bohnen in Menge, gibt aber dieselben unverdaut wieder von sich und ersetzt dadurch gewissermaßen den Schaden, welchen er anrichtet, indem er dazu beiträgt, den Kaffee weiter und weiter zu verbreiten. Die Eingeborenen, welche ihn wegen seiner Diebereien »Kaffeeratte« nennen, sammeln die Körner aus seiner Losung. Sein Gelüst nach Früchten aller Art ist groß, und er weiß dabei vortrefflich, was gut schmeckt: reifen und süßen Früchten gibt er entschieden den Vorzug. Nur wenn ihn der Hunger zwingt, kommt er in die Höfe herein und besucht dann gelegentlich die Hühnerställe, in denen er nach Art seiner Sippschaft zuweilen ein arges Blutbad anrichten kann.

In der Gefangenschaft benimmt er sich ganz ähnlich wie der Musang, über welchen ich ausführlicher sein kann. Man erhält ihn, wie alle anderen Rollmarder, ohne Mühe; denn er genießt alles, was man ihm gibt: Fleisch, Eier, Milchbrod, Reis und Früchte.

Auf Java, Sumatra, Borneo und in Siam wird der Palmenroller von dem nahverwandten Musang ( Paradoxurus fasciatus, Viverra fasciata und Musanga, Paradoxurus Musanga, Geoffroyi, setosus etc.) vertreten. Dieser ist etwas kleiner und hat einen kürzeren, gröberen Pelz. Seine Körperlänge beträgt 42 Centim.; der Schwanz ist gewöhnlich etwas kürzer. Die Pelzfärbung ändert in hohem Grade ab. Nur ein weißer oder grauer, von der Stirne bis zu den Ohren laufender Streifen scheint allen, welche man bis jetzt erhielt, gemeinschaftlich zu sein. Eine Spielart zeigt eine gelbliche Färbung des Pelzes mit schwarzen Haarspitzen und einzelnen schwarzen Haaren; über den Rücken laufen undeutliche, schwarze Längsstreifen und auf den Seiten befinden sich einige schwarze Flecken; der Oberleib ist heller, der Vorderhals weißlich, der Bauch grau, die Beine sind schwarz. Andere haben einen lockeren, braunen Pelz mit schwarzen Haarspitzen; wieder andere sind hellaschgrau mit großen und kleinen Seitenflecken, hellbraunen Beinen und schwärzlichbraunem Gesichte. Ich habe viele dieser Spielarten zu sehen Gelegenheit gehabt, und zwei von ihnen bewiesen mir dadurch, daß sie sich paarten, ihre Zusammengehörigkeit: ein solcher Beweis war aber auch nöthig, so verschieden gefärbt und gezeichnet waren die Thiere. Unser Holzschnitt stellt die am häufigsten vorkommende Färbung des Musang dar.

Musang ( Paradoxurus fasciatus) [1/7] natürl Größe.

Ueber das Auftreten des Thieres in den Kaffeepflanzungen Javas und sein Freileben berichtet Junghuhn. Wenn die Früchte der Kaffeebäume heranreifen und sich immer stärker mit Karmoisinroth färben, wenn Erwachsene und Kinder beiderlei Geschlechts die rothen Beeren von den Aesten streifen und mit gefüllten Körben den abwärts liegenden Trockenplätzen zueilen, »sieht man oft auf dem Boden der Wege, von denen der Kaffeegarten geradlinig und kreuzweise durchschnitten wird, sonderbare, weißliche Kothklumpen eines Thieres liegen, welche ganz und gar aus zusammengebackenen, übrigens aber unbeschädigten Kaffeebohnen bestehen. Sie sind die Loosung des Musang, welcher bei den Bergbewohnern als Hühnerdieb berüchtigt ist, aber ebenso von Früchten, besonders von solchen verschiedenartiger wilder Palmen, lebt und vor allem gern die Kaffeegärten während der Fruchtreife besucht, hier auch am häufigsten von den Javanen gefangen wird. Er genießt die fleischige, saftige Hülle der Früchte und gibt dann die unverdauten Kerne wieder von sich. Nach Versicherung der Javanen liefern diese, weil das Thier wahrscheinlich die reifsten Früchte fraß, den allerbesten Kaffee. Außerdem lebt der Musang von Vögeln und Kerbthieren, fängt viele Wildhühner, saugt zahmem und wildem Geflügel die Eier aus und scheint auf letztere besonders erpicht zu sein. Geht man des Abends spät in dem immer stiller werdenden Kaffeewalde spazieren, so trifft man ihn zuweilen an, wie er zwischen den Bäumen dahinspringt. Er ist fröhlich, besonders in der Jugend sehr flüchtig, geschmeidig in seinen Bewegungen und leicht zu zähmen. In der Gefangenschaft begnügt er sich wochenlang mit Pisang und wird bald so anhänglich an das Haus, daß man ihn frei umherlaufen lassen kann. Dem Pfleger, welcher ihn füttert und ihm zuweilen ein Hühnerei reicht, läuft er auf Spaziergängen nach wie ein Hund und läßt sich von ihm greifen und streicheln«.

Weiteres erzählt Bennett in seinen »Wanderungen durch Neusüdwales«. »Am 14. Mai 1833«, so berichtet er, »erhielt ich einen Musang von einem Eingeborenen, welcher in der Nähe der Küste von Java mit seiner Beute an unser Schiff und zu uns an Bord kam. Das Thier war noch jung und schien ziemlich zahm zu sein. Sein früherer Besitzer hatte es in einem Käfige aus Bambusrohr eingesperrt gehabt, und ich benutzte denselben die nächste Zeit ebenfalls zu seinem Gefängnisse. Sein Futter bestand in Pisang und anderen Früchten; aber der Musang verzehrte auch Fleisch und namentlich Geflügel. »Das Thier frißt nur Pisang«, sagte mir der Javanese; allein das Thier sprach für sich selbst und zeigte, daß ihm alle Arten von Geflügel sehr willkommene Speisen wären.

»Mein Musang war zahm und spiellustig wie junge Kätzchen. Er legte sich auf den Rücken, vergnügte sich mit einem Stück Bindfaden und ließ dabei einen leisen, trommelnden Ton hören. Wurde er aber beim Fressen gestört, so stieß er höchst unwillige Laute aus und gab sein eigentliches Wesen zu erkennen. Scharfe, quiekende Schreie sowie ein leises Murmeln vernahm man zur Nachtzeit, zumal wenn er hungerig und durstig war. Das Wasser trank er lappend, wie Hunde oder Katzen thun, nahm sich dabei wenig in Acht und setzte oft seine Vorderfüße, während er trank, in die Wasserschale.

»So spiellustig er war, wenn man ihn in Ruhe ließ, so wüthend zeigte er sich, falls er gestört wurde. Er war ein mürrisches, ungeduldiges Geschöpf, und wenn man ihm nicht allen Willen that, wurde er überaus wüthend oder zeigte sich vielmehr in einer Weise, welche man nicht gut beschreiben kann. Grimmig schnappte er dann nach der Hand, welche man ihm näherte, und gewiß würde er tüchtig zugebissen haben, wenn seine jungen Zähne ihm dies gestattet hätten. Dabei blies er die Wangen auf und sträubte seinen langen Bart, eine Art von eigensinnigem Schreien und Knurren ausstoßend. Wenn man ihn gestört oder mit der Hand berührt hatte, leckte er sein Fell mit der Zunge glatt und schien dann gern die Dunkelheit zu suchen. Als er eines Morgens auf meinem Bette lag, nahm ich ihn auf und legte ihn so sanft als möglich auf einen anderen Platz in meiner Kajüte, welchen ich ihm zurecht gemacht hatte. Allein er gerieth vor Zorn ganz außer sich, wollte durchaus nicht leiden, daß ich ihm ohne seinen Willen die bezügliche Stelle angewiesen, ruhte auch nicht eher, als bis ich ihn auf den alten Platz gebracht hatte. Dort streckte er sich, nachdem er sich gehörig geglättet hatte, bald wieder aus und schlief friedlich ein. Sehr häufig spielte er mit seinem langen Schwanze oder mit einem anderen Gegenstande, welcher ihm gerade in den Weg kam, ganz in der Weise, wie wir es an jungen Kätzchen beobachten. Oft sprang er auch nach verschiedenen Dingen; zuweilen stieß er, wenn er sich langweilte, laute, gellende Schreie aus, sodaß man ihn über das ganze Schiff hören konnte, und an Tagen, wo er sich selbst versteckt hatte, fand man ihn gewöhnlich hierdurch auf.

»Bei Nacht war der Lärm noch ärger. Er lief dann umher und quiekte und schrie ohne Ende, so daß es unmöglich war, dabei einzuschlafen. Um dem vorzubeugen, gab ich ihm später immer einige Flügelknochen zu fressen, womit er sich während der ganzen Nacht zu unterhalten pflegte. Er fraß alles Vogelfleisch sehr gern, noch lieber manche Früchte. Sobald er etwas erhalten hatte, trug er es augenblicklich in eine Ecke und knurrte und schnaufte Jeden an, welcher sich ihm näherte. Eine Störung beim Fressen konnte er durchaus nicht vertragen und suchte sie in jeder Weise abzuwenden. Dabei focht er mit seinen Vordersüßen geschickt und heftig, zog sich schnell zurück, kam rasch wieder zum Vorscheine, schnappte nach der Hand und biß, wenn er sie erreichen konnte, tüchtig zu. Im höchsten Zorne blies er seine Backen auf und erschien als das wildeste Thier, welches man sich denken kann. Er sprang nicht nach Katzenart auf den Gegenstand seiner Mordlust los, sondern humpelte vorwärts; beim Kampfe gebrauchte er immer die Klauen der Vorderfüße mehr als die der Hinterfüße, weil jene weit länger und schärfer sind als diese. Kleine Beute blickte er erst lange an; plötzlich aber stürzte er sich mit aufgesperrtem Maule auf sie zu und packte sie kräftig an.

»Eines Morgens erhielt er einen Fisch. Er wälzte ihn hin und her, beäugte und beroch ihn von allen Seiten, wollte ihn jedoch nicht fressen, vielleicht, weil er nicht hungerig war.

»Nach der Mahlzeit hatte er gewöhnlich die beste Laune und ließ sich einigermaßen auf Liebkosungen ein, ohne jedoch durch dieselben besonders beglückt zu werden. Bei Tage schlief er fast beständig und suchte sich dazu den wärmsten und bequemsten Platz aus, welchen er finden konnte. Des Nachts wurde er munter, zeigte aber weder große Behendigkeit noch Lebendigkeit. Auf dem Schiffe war er bald eingewöhnt. Er lief überall umher und bediente sich dabei seines Schwanzes, wenn auch in beschränkter Weise, weil derselbe nur ein untergeordnetes Greifwerkzeug ist. Wenn er sich selbst überlassen war, fand man ihn am Morgen gewöhnlich auf dem weichsten und wärmsten Pfühl katzenartig zusammengerollt liegen. An seinen Pfleger konnte er eigentlich nie gewöhnt werden, und jede Berührung, Liebkosung, ja selbst das den meisten Säugethieren so angenehme Krauen der Haare war ihm höchst lästig.«

Ich habe Bennetts Schilderung hinzuzufügen, daß einzelne Musangs sich mit gleichartigen wohl vertragen, während andere nicht einmal geschlechtliche Rücksichten nehmen, sondern über jeden Ankömmling wüthend herfallen und auf Leben und Tod mit ihm kämpfen. Letzteres scheint die Regel zu sein, ersteres die Ausnahme. Ein Paar, welches ich pflegte, vertrug sich ausgezeichnet und entzweite sich nicht einmal beim Fressen. Es zeugte wiederholt Junge, fraß dieselben aber jedesmal auf, ob gemeinschaftlich oder nicht, wage ich nicht zu entscheiden, glaube jedoch den Vater mehr als die Mutter verdächtigen zu dürfen.

Die Musangs kommen bei Tage selten zum Vorscheine, freiwillig niemals in den Mittagsstunden. Erst gegen Abend zeigen sie sich, thun anfänglich verschlafen, werden nach und nach munter und sind mit Einbruch der Dämmerung gewöhnlich sehr rege. Sie laufen dann in ihrem Käfige auf und nieder, jedoch selten mit der Behendigkeit verwandter Raubthiere, sondern mehr gemächlich, gleichsam überlegend. Sie klettern auch geschickt auf den für sie hergerichteten Zweigen umher. Gewöhnlich halten sie sich ruhig und still; an schönen Abenden dagegen lassen sie gern ihre Stimme, ein wohllautendes »Kuk kuk«, vernehmen. Bei ihren Angriffen auf lebende Thiere, welche in ihren Käfig gebracht werden, gehen sie höchst vorsichtig zu Werke. Sie schleichen sich langsam an das sich bewegende Thier heran, beriechen es längere Zeit und fahren endlich, dann aber blitzschnell, auf dasselbe los, beißen mehrmals nach einander heftig zu, werfen es nach dem Erwürgen vor sich hin, beriechen es nochmals und beginnen nunmehr erst mit dem Fressen. Früchte aller Art verzehren sie ebenso gern wie Fleisch.

Ueber die Greiffähigkeit des Schwanzes der Rollmarder sind mir gerechte Zweifel aufgestoßen. Ich habe bei meinen Gefangenen wohl bemerkt, daß sie den Schwanz am Ende krümmen können, niemals aber gesehen, daß sie mit ihm irgend etwas an sich herangezogen hätten.

Die Angabe früherer Berichterstatter, daß der Musang ein dem unseres Eichhörnchens ähnelndes Nest auf Bäumen sich errichte oder zusammengerollt in einer Astgabel nächtige, wird von den neueren Beobachtern nicht wiederholt.

Eine in China und auf Formosa lebende Art, der Larvenroller ( Paradoxurus larvatus, Gulo larvatus, Viverra und Paguma larvata), wird von Gray ihres großen aber kurzen dreieckigen Fleischzahnes und einiger unwesentlichen Eigenthümlichkeiten des Schädelbaues halber als Vertreter einer besonderen Untersippe, Paguma , aufgestellt, besitzt jedoch noch alle gewichtigen Merkmale der Gruppe. In der Größe kommt der Larvenroller seinen Verwandten etwa gleich. Die Färbung seines dichten und reichlichen Haarkleides ist am Kopfe größtentheils schwarz, an den Wangen, den Unterkiefern, der Kehle und dem Halse aber grau, am Oberkörper gelblichgrau. Von der nackten Nasenspitze an läuft ein weißlicher Streifen über die Stirn zum Hinterkopfe, ein anderer zieht sich unter den Augen und ein dritter über denselben dahin. Die Ohren, die Schwanzspitze und die Füße sind schwarz. Das an der Wurzel düstergraue, oberseits fast schwarze Haar hat einen dunklen Ring vor der weißlichen Spitze. Verschiedene Abweichungen der Gesammtfärbung gehören wie bei anderen Arten der Gruppe nicht zu den Seltenheiten.

Larvenroller ( Paradoxurus larvatus). [1/5] natürl. Größe.

Nach den bisherigen Forschungen beschränkt sich die Heimat des Larvenrollers auf China und Formosa. Besonders häufig scheint er nicht zu sein. Die Chinesen kennen ihn unter dem Namen Yu-min-mao oder Edelsteingesichtkatze, bringen ihn den reisenden Naturforschern jedoch nur selten todt, noch seltener lebend. Swinhoe nennt ihn ein bäumeliebendes Thier und bemerkt, daß er vortrefflich klettert. »Ich hielt«, sagt er, »eine dieser Schleichkatzen mehrere Monate lang angekettet unter meiner Veranda. Sie zog gekochtes Fleisch dem rohen vor, schien sich auch aus Hühnereiern und kleinen Vögeln wenig zu machen. Eine ausgestopfte Schlange erregte sofort ihre Aufmerksamkeit; mit einem Satze sprang sie auf dieselbe los und ergriff und schüttelte sie. Als ich ihr einen Krebs vorlegte, beroch sie ihn und rieb sich dann das Gesicht ab, wie Hunde am Aase zu thun pflegen, fraß ihn jedoch nicht. Frei gelassen, kletterte sie an Thüren, Stühlen und Tischen empor, jederseits mit einem Vorderfuße sich festhaltend und mit dem anderen nachschiebend. Sie lief der Länge ihrer Kette nach vor- und rückwärts, erhob sich plötzlich auf die Hinterfüße und stieß einen trillernden Schrei aus. Vorübergehende Hunde wußte sie, indem sie nach ihnen schnappte, in gebührender Entfernung zu halten. Während des Tages schlief sie; den größten Theil der Nacht brachte sie wachend zu. Hitze war ihr sehr unangenehm und veranlaßte sie zu beständigem Keuchen.« Zwei Larvenroller gelangten später lebend nach London, fanden dort jedoch noch keinen Beobachter, welcher ausführlich über sie berichtet hätte.

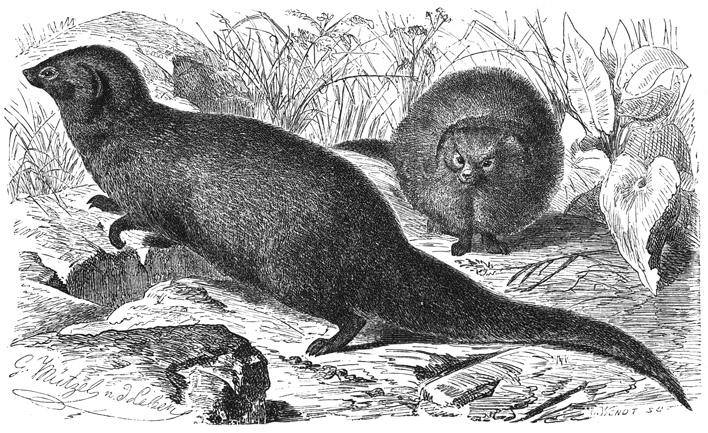

Zu den nächsten Verwandten der Rollmarder zählt ein sonderbares, plumpes Raubthier, der Mampalon ( Cynogale Bennettii, Viverra und Lamictis carcharias, Potamophilus barbatus, Cynogale barbata). Der Leib dieses merkwürdigen Geschöpfes ist gedrungen und dick, der Kopf lang, die Schnauze ziemlich spitz; Beine und Schwanz sind sehr kurz, die Sohlen nackt, die fünf zur Hälfte verbundenen Zehen mit starkgebogenen Krallen bewehrt. Besonders auffallend ist der starke, aus langen, gelblichweißen Borsten bestehende Bart, hinter und über welchem dünnere, braune Borstenhaare stehen, wie sich auch an den Wangen zwei Bündel langer und starker, weißlicher Borsten befinden. Das aus 40 Zähnen bestehende Gebiß gleicht ebensosehr den Allesfressern wie den echten Fleischfressern. Die Färbung des Pelzes ist gelblichbraun, die feinen Grannen sind in der Mitte gelblichweiß oder schwarz, einige lange Haare am Bauche weißspitzig, Kehle und Unterlippe schwarzbraun, die Beine dunkler, die Augen braun, Kinn und ein Fleck über den Augen gelblichweiß, die Nase ist schwarz. Die stark abgerundeten Ohren sind außen mit wenigen kurzen, schwarzen Haaren bedeckt. Die Körperlänge beträgt 60 bis 65 Centim., die des Schwanzes 15 Centim.

Das Thier lebt an Gewässern auf Sumatra und Borneo, klettert aber auch mit ziemlichem Geschicke auf schrägstehenden Bäumen und starken Aesten umher und nährt sich von Fischen, Vögeln und Früchten. Weiteres über die Lebensweise scheint nicht bekannt zu sein.

Mampalon ( Cynogale Bennettii). [1/5] natürl. Größe.

In der zweiten Hauptgruppe vereinigt Gray unter dem Namen » Hundefüßige« ( Cynopoda ) die Arten mit verlängertem Leibe, mehr oder minder kurzen Beinen, schwachen Hinterfüßen, geraden, schlanken, freien, seitlich etwas zusammengedrückten, durch vorstehende und stumpfe, nicht zurückziehbare Krallen bewehrten Zehen und nackten oder dünn behaarten Sohlen, meist harschem, aus starken und steifen, geringelten Haaren bestehendem, ungemähntem Pelze und starkbehaartem, ungeringeltem Schwanze. Ihr Augenbrauenring pflegt vollständig zu sein oder ist dies nur in der hinteren Ecke nicht; die Aftertaschen sind eng oder fehlen vollständig.

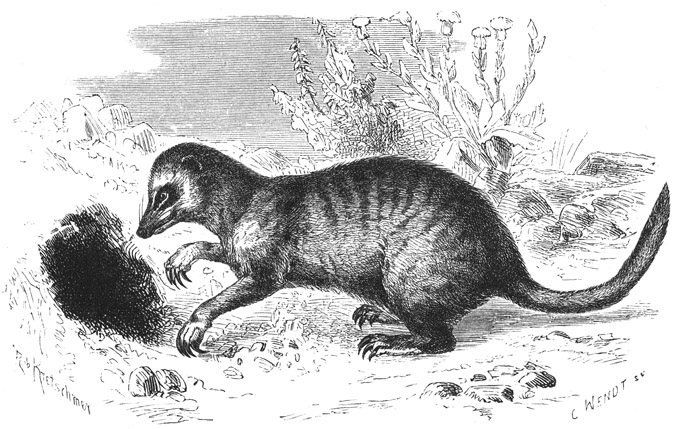

Ichneumon.

Unter den hierher zu zählenden Thieren stehen die seit den ältesten Zeiten hochberühmten Mangusten oder Ichneumonen oben an, weil sie nicht allein die Gruppe am vollkommensten darstellen, sondern auch die allgemeine Beachtung am meisten verdienen.

Die Mangusten ( Herpestes ) kennzeichnen sich außer durch die vorstehend angegebenen noch durch folgende Merkmale: Ihr regelmäßig auf niederen Beinen ruhender Leib ist gestreckt und walzenförmig, der Kopf klein oder doch nur mittelgroß, die Schnauze zugespitzt, das Auge ziemlich klein, der Augenstern kreis- oder länglichrund, das Ohr kurz und rundlich, die Nase kurz, nackt, unten glatt, in der Mitte gefurcht, der Hinterfuß wie der Vorderfuß fünfzehig, der Schwanz kegelförmig, das Fell rauh und langhaarig. Vierzig meist große, kräftige Zähne mit wohlentwickelten Nebenhöckern, deren erster Lückzahn oft verkümmert, bilden das Gebiß; 7 Hals-, 10 Rücken-, 9 Lenden- und 22 bis 29 Schwanzwirbel setzen die Wirbelsäule zusammen; 13 bis 15 Wirbel tragen breite und starke Rippen. Das übrige Geripp ähnelt dem anderer Schleich-, zumal der Zibetkatzen.

Wie billig, wenden wir unsere Aufmerksamkeit zunächst dem Ichneumon zu, der » Ratte der Pharaonen«, dem heiligen Thiere der alten Egypter ( Herpestes Ichneumon, Viverra und Mangusta Ichneumon, Ichneumon Pharaonis und Aegypti, Herpestes Pharaonis), eingedenk seines aus den ältesten Zeiten auf die unserigen herübergetragenen Ruhmes und der Achtung, welche er früher genoß. Schon Herodot sagt, daß man die Ichneumonen in jeder Stadt an heiligen Orten einbalsamire und begrabe. Strabo berichtet, daß jenes vortreffliche Thier niemals große Schlangen angreife, ohne einige seiner Gefährten zu Hülfe zu rufen, dann aber auch die giftigsten Würmer leicht bewältige. Sein Bild diene deshalb in der heiligen Bilderschrift zur Bezeichnung eines schwachen Menschen, welcher den Beistand seiner Mitmenschen nicht entbehren kann. Aelian dagegen behauptet, daß es allein auf die Schlangenjagd ausgehe, jedoch mit großer List und Vorsicht sich im Schlamme wälze und diesen an der Sonne trockne, um so einen Panzer zu erhalten, welcher den Leib vor seinem Gegner schütze, während es die Schnauze dadurch vor Bissen sichere, daß es seinen Schwanz über dieselbe schlage. Aber die Sage ist hiermit noch nicht zufrieden, sondern theilt dem muthigen Kämpfer für das öffentliche Wohl noch ganz andere Dinge zu, wie Plinius mittheilt. Das Krokodil nämlich legt sich, wenn es sich satt gefressen hat, gemüthlich auf eine Sandbank und sperrt dabei den zähnestarrenden Rachen weit auf, Jeglichem Verderben drohend, der es wagen wollte, sich ihm zu nähern. Nur einem kleinen Vogel ist dies gestattet – und zwar, wie ich selbst beobachtet habe, in der That und Wahrheit! – er ist so frech, zwischen den Zähnen heraus sich die Speise abzupicken, welche dort hängen geblieben ist. Außer ihm fürchtet aber jedes andere Thier die Nähe des Ungeheuers, nur der Ichneumon nicht. Er naht sich leise, springt mit kühnem Satze in den Rachen, beißt und wühlt sich die Kehle hindurch, zerfleischt dem schlafenden Krokodil das Herz, tödtet es auf diese Weise und öffnet sich nun, blutbedeckt, vermittels seiner scharfen Zähne einen Ausweg aus dem Leibe des Ungethüms. Oder aber, er schleicht umher und spürt die Stellen aus, wo das gefürchtete Kriechthier seine zahlreichen Eier abgelegt hat, und scharrt und wühlt hier, bis er zu dem verborgenen Schatze in der Tiefe gelangt ist; dann macht er sich darüber her und frißt in kurzer Zeit, der Wachsamkeit der Mutter ungeachtet, das ganze Nest aus und wird hierdurch zu einem unschätzbaren Wohlthäter der Menschheit. Daß auch die Egypter solche Sagen geglaubt haben, daß sie von ihnen aus erst jenen Schriftstellern berichtet wurden, ist unzweifelhaft; aber die sonst so genauen Naturbeobachter haben sich hierbei doch einer großen Täuschung hingegeben. Denn alle die schönen Sagen über unser Thier sind falsch. Allerdings ist es erst der Neuzeit vorbehalten gewesen, genaues über die Sitten und Lebensweise des Ichneumon zu erforschen; aber schon seit einigen Jahrhunderten haben mehrere Reisebeschreiber ihren Zweifel über den überwiegenden Nutzen des Ichneumon ausgesprochen, und die Sagen könnten somit als erledigt gelten.

Und doch ist dies nicht der Fall. Kurz, nachdem ich von Afrika zurückgekehrt war, theilte ich einige meiner Beobachtungen über das Krokodil einer großen Gesellschaft mit, konnte aber einzelne Mitglieder derselben keineswegs befriedigen, weil ich eben von dem muthvollen, klugen Thiere, welches dem Krokodil, »dieweil es eben schläft«, in den Rachen kriecht, kein Wort gesagt hatte. Das kam daher, weil ich bei den heutigen Bewohnern des Nilthals niemals eine Spur jener Achtung, welche ein so nützliches Thier genießen müßte, bemerken konnte, vielmehr die unzweifelhaftesten Beweise einer Mißachtung, sogar eines gewissen Grolles, welche dem menschenfreundlichen und krokodilfeindlichen Ichneumon galten, in Erfahrung brachte. Auch ich will gar nicht leugnen, daß ich selbst vor meiner Reise nach Afrika eine große Achtung vor unserem Thiere hatte; als ich dasselbe aber kennen gelernt und die unzählbaren Verwünschungen gegen seine in der That vielseitigen Unternehmungen vernommen hatte, änderten sich meine Anschauung und mein Urtheil. Ich lernte in dem Ichneumon ein ganz anderes Thier kennen, als ich erwarten durfte; doch hat dieses dabei keineswegs verloren, sondern nur gewonnen.

Der Ichneumon übertrifft, wenn er ausgewachsen ist, an Größe unsere Hauskatze bedeutend; denn die Länge seines Leibes beträgt ungefähr 65 Centim. und die des Schwanzes wenigstens 45 Centim. Er erscheint aber wegen seiner niederen Beine kleiner, als er ist. Nur selten findet man ausgewachsene Männchen, welche am Widerrist höher als 20 Centim. sind. Der Körper ist schlank wie bei allen Schleichkatzen, keineswegs aber so zierlich wie bei den Ginsterkatzen, sondern im Vergleiche zu den meisten seiner Familienverwandten sogar sehr kräftig. Dies zeigt am besten das Gewicht, welches ein starker Ichneumon erreichen kann: es beträgt sieben, ja selbst neun Kilogramm. Die Beine sind kurz, die Sohlen nackt und die Zehen fast bis zur Hälfte mit kurzen Spannhäuten verbunden. Der lange Schwanz erscheint durch die lange Behaarung an der Wurzel sehr dick, fast als ob er allmählich in den Körper überginge, und endet mit einer pinselartigen Quaste. Die Augengegend ist nackt, und deshalb treten die kleinen, feurigen, rundsternigen Augen umsomehr hervor. Die Ohren sind kurz, breit und abgerundet. Der After wird von einer flachen Tasche umgeben, in deren Mitte er sich öffnet. Ganz eigenthümlich ist der Pelz. Er besteht aus dichten Wollhaaren von rostgelblicher Farbe, welche aber überall von den 6 bis 7 Centim. langen Haaren überdeckt werden. Diese sind schwarz und gelblichweiß geringelt und enden mit einer fahlgelben Spitze. Hierdurch erhält der ganze Balg eine grünlichgraue Färbung, welche zu den Aufenthaltsorten des Thieres vortrefflich paßt. Am Kopfe und auf dem Rücken wird die Färbung dunkler, an den Seiten und dem Bauche fahler; die Beine und die Schwanzquaste sind dunkelschwarz oder ganz schwarz; doch kommen auch Abänderungen vor.