|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eine nicht eben sehr zahlreiche, aber mannigfaltige und eigenthümliche Familie rattenähnlicher Nager bevölkert Südamerika und Afrika. Die Trugratten ( Muriformes ) erinnern in Gestalt und Färbung einigermaßen an die Ratten. Die Ohren sind kurz, breit und spärlich behaart, die Füße vier- oder fünfzehig, der Schwanz ist verschieden lang und oft ringelartig geschuppt, wie bei den echten Ratten: hiermit ist die Rattenähnlichkeit unserer Thiere aber erschöpft. Der weiche, feine Pelz erscheint bei einigen Trugratten straff, borstig, ja sogar mit einzelnen Platten, der Länge nach geringelten Stacheln untermischt, und der Schwanz wird nicht nur haarig, sondern sogar buschig. Das Gebiß zählt vier, ausnahmsweise drei, gewurzelte oder wurzellose Backenzähne in jeder Reihe, deren Kauflächen drei bis vier Schmelzfalten am Rande haben. Die Wirbelsäule besteht außer der gewöhnlichen Zahl von Halswirbeln aus 11 Rücken-, 3 bis 4 Kreuz- und aus 24 bis zu 44 Schwanzwirbeln; die Zahl der Lendenwirbel schwankt bedeutend.

Die Trugratten leben in Wäldern oder in offenen Gegenden, die einen in Hecken und Buschwerk, die anderen an den Straßenanpflanzungen, zwischen Felsen, an den Ufern von Flüssen und Strömen, selbst an der Küste des Meeres. Gewöhnlich wohnen sie gesellschaftlich in selbstgegrabenen unterirdischen Bauen mit zahlreichen Mündungen. Einige sind echte Wühler, welche, wie die Maulwürfe, Haufen aufwerfen und fast beständig unter der Erde verweilen, andere halten sich in Dickichten auf und klettern geschickt auf Bäumen umher. Ihre gewöhnliche Arbeitszeit ist die Nacht; nur wenige sind auch bei Tage thätig. Sie sind im ganzen plump und schwerfällig; doch muß man dagegen bei einigen gerade die große Schnelligkeit bewundern, mit welcher sie sich auf den Bäumen oder auch unter der Erde bewegen. Manche Arten sind wahre Wasserthiere und verstehen das Schwimmen und Tauchen ganz vortrefflich. Soviel man bis jetzt weiß, verfallen sie nicht in einen Winterschlaf; gleichwohl tragen sich Einzelne Nahrungsvorräthe ein. Unter ihren Sinnen stehen Gehör und Geruch obenan; das Gesicht zeigt sich bloß bei wenigen entwickelt, und bei den unterirdisch lebenden, wie sich fast von selbst versteht, verkümmert. Ihre geistigen Fähigkeiten sind gering; bloß die größten und vollkommensten Arten geben von ihrem Verstande Kunde. Die Gefangenschaft ertragen sie ziemlich leicht, sind neugierig, beweglich, lernen ihre Pfleger kennen und ihnen folgen und erfreuen durch ihr zierliches Wesen. Ihre Vermehrung ist ziemlich bedeutend; denn die Zahl ihrer Jungen schwankt zwischen zwei und sieben; aber sie werfen, wie die meisten anderen Nager, mehrmals im Jahre, und können zu Schaaren anwachsen, welche in den Pflanzungen und Feldern bedeutenden Schaden anrichten. Der geringe Nutzen, den sie durch ihr Fleisch und ihr Fell leisten, kommt jenen Verwüstungen gegenüber nicht in Betracht.

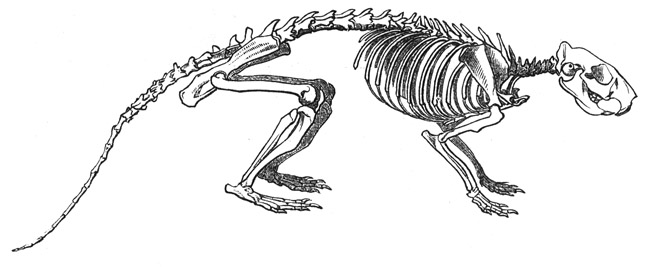

Geripp des Borstenferkels ( Aulacodus Swinderianus). (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Man hat auch diese Familie in zwei Gruppen getheilt und letzteren sogar den Rang von Familien zugesprochen; die Merkmale beider scheinen mir jedoch im wesentlichen so übereinzustimmen, daß man höchstens von Unterfamilien sprechen darf. Eine solche bilden die Schrotmäuse ( Octodontina ), meist kleine Mitglieder der Gesammtheit, mit durchgehends weichem Haarkleide, völlig getheilten oder nur mit einer Falte jederseits, beziehentlich auch einseitig gebuchteten Backenzähnen.

In Chile, Peru und Bolivia leben die Strauchratten ( Octodon ), sozusagen Mittelglieder zwischen Eichhörnchen und Ratten, obschon sie ersteren mehr als letzteren ähneln. Der Leib ist gedrungen und kurz, der Hals kurz und dick, der Kopf verhältnismäßig groß, der ringelschuppige Schwanz an der Spitze gepinselt; die Hinterbeine sind merklich länger als die Vorderbeine; alle Füße haben fünf freie, bekrallte Zehen. Mittelgroße, ziemlich breite und aufrecht stehende, an der Spitze abgerundete, dünnbehaarte Ohren, mittelgroße Augen, gespaltene Oberlippen zeichnen den Kopf aus, glatte, ungefurchte und spitze Nagezähne, wurzellose Backenzähne, deren Kauflächen fast einer arabischen 8 gleichen (daher der Name Octodon), das Gebiß. Die Behaarung des Körpers ist reichlich, wenn auch kurz, das Haar trocken und rauh.

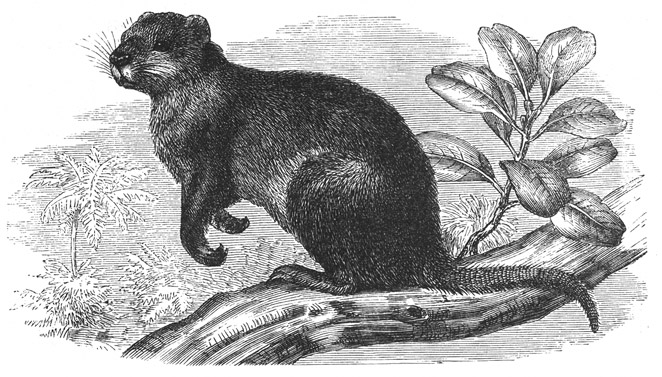

Der Degu ( Octodon Cummingii, Sciurus und Dendrobius degus, Octodon pallidus) ist oben bräunlichgrau, ungleichmäßig gefleckt, unten graubräunlich, auf Brust und Nacken dunkler, an der Schwanzwurzel lichter, fast weiß. Die Ohren sind außen dunkelgrau, innen weiß, die Schnurren zum Theil weiß, zum Theil schwarz; der Schwanz ist oben und an der Spitze schwarz, unten bis zum ersten Drittel seiner Länge hellgrau. Die Gesammtlänge beträgt gegen 26 Centim., wovon etwas über ein Drittel auf den Schwanz kommt.

»Der Degu«, sagt Pöppig, »gehört zu den häufigsten Thieren der mittleren Provinz von Chile. Hunderte bevölkern die Hecken und Büsche; selbst in der unmittelbaren Nähe belebter Städte laufen sie furchtlos auf den Heerstraßen umher und brechen ungescheut in Gärten und Fruchtfeldern ein, wo sie durch muthwilliges Zernagen den Pflanzen fast ebensoviel Schaden thun, wie durch ihre Gefräßigkeit. Selten entfernen sie sich vom Boden, um die unteren Aeste der Büsche zu erklettern, warten mit herausfordernder Kühnheit die Annäherung ihrer Feinde ab, stürzen aber dann in buntem Gewimmel, den Schwanz aufrecht tragend, in die Mündungen ihrer vielverzweigten Baue, um nach wenigen Augenblicken an einer anderen Stelle wieder hervorzukommen. Das Thier gleicht in seinen Sitten viel mehr einem Eichhörnchen als einer Ratte. Es sammelt, ungeachtet des milden Klimas, Vorräthe ein, verfällt aber nicht in einen Winterschlaf.«

Degu ( Octodon Cummingii). ½ natürl. Größe.

Die Zeit der Paarung, die Dauer der Tragzeit sowie die Anzahl der Jungen scheint, trotz der Häufigkeit des Thieres, bis jetzt noch nicht bekannt zu sein. Man kann eben bloß schließen, daß der Degu einer großen Vermehrung fähig ist. Die Gefangenschaft erträgt er sehr leicht, wird auch bald recht zahm. Ich erhielt neuerdings eine Gesellschaft von fünf Stück dieser Ratten, habe mich aber nicht mit ihnen befreunden können. Still und regungslos saßen die Thiere übertags in zusammengekauerter Stellung auf einem Aste des Kletterbaumes in ihrem Käfige, und erst wenn die Nacht hereinbrach, begannen sie sich zu rühren, aber auch dann noch bekundeten sie keineswegs die Regsamkeit unserer Eichhörnchen oder Bilche. An die Nahrung schienen sie keine Ansprüche zu machen, vielmehr mit dem gewöhnlichsten Nagerfutter zufrieden zu sein. Ihren Wärter lernten sie ebenso wenig wie andere Nager gleicher Größe kennen und unterscheiden. Bissig sind sie nicht, zutraulich ebensowenig. Die Welt um sie her schien sie einfach gleichgültig zu lassen. Im Londoner Thiergarten haben sich einige Pärchen fortgepflanzt und Junge gebracht; die von mir gepflegten Gefangenen sind nach und nach dahingestorben, ohne jemals Paarungsgelüste zu zeigen.

Von Südbrasilien bis zur Magelhaenstraße hinab dehnen die Kammratten ( Ctenomys ) ihre Heimat aus. Sie ähneln noch entfernt den Strauchratten; die kleinen Augen und die noch viel kleineren, fast im Pelze versteckten Ohren aber deuten auf ein unterirdisches Leben hin. Der Körper ist gedrungen und walzenförmig, der Hals kurz und dick, der Kopf ebenfalls kurz, stumpfschnauzig, der Schwanz kurz, dick und stumpfspitzig. Die Beine sind kurz und die fünf Zehen der Füße mit tüchtigen Scharrkrallen bewehrt. Das Haarkleid liegt glatt an, ist kurz an dem Kopfe, etwas länger an dem Körper; feine Grannenhaare treten einzeln aus dem Pelze hervor.

Eigenthümlich ist das Vorkommen derartiger Mäuse in einem Höhengürtel der Kordilleren, wo der Pflanzenwuchs gänzlich aufgehört zu haben scheint. Tschudi berichtet, daß ihn in den gänzlich pflanzenlosen Wüsten einzelner Hochebenen der Kordilleren die vielen tausend Löcher von Kammratten in Erstaunen gesetzt haben. »Ich sah«, sagt er, »nur von zweien dieser Löcher flüchtig ihre Bewohner und kann daher die Art nicht bestimmen. Wovon mögen sich wohl diese Thiere hier nähren? Trotz langen Nachdenkens konnte ich diese Frage nicht genügend beantworten. Ich glaube, sie halten einen Winterschlaf, und der Sommer ruft eine spärliche Pflanzenwelt hervor, welche ihnen während einiger Monate ihre Nahrung liefert. Aber dieser Ansicht ist entgegengesetzt, daß andere Reisende, namentlich Philippi, die Wüste in Sommermonaten bereist haben und sie an Stellen, wo die Erde von Kammratten wie ein Sieb durchlöchert war, ebenso dürr, sandig und ohne den geringsten Pflanzenwuchs fanden, wie ich sie im Winter getroffen habe. Sollte vielleicht hier ein unterirdischer Pflanzenwuchs vorkommen, welcher sich bisher dem Auge des Forschers entzogen hat? Die hunderttausende dieser Nager brauchen immerhin eine erkleckliche Menge von Nahrung; denn sie sind nicht klein und wahrscheinlich, wie alle Mitglieder ihrer Ordnung, sehr gefräßig. Sie ziehen auch nicht auf große Entfernungen auf die Aesung, wie z. B. ein Rudel Huanakos; denn eine solche, bei Nagern auffallende Lebensweise, wäre sicherlich von den wüstenkundigen Indianern beobachtet worden, und es wäre auch nicht einzusehen, warum sich diese Thiere ihre Löcher nicht auf den Futterplätzen selbst oder in deren unmittelbaren Nähe graben sollten, wenn sie andere hätten als die, welche sie eben bewohnen. Ihre Vermehrung dürfte, wie überhaupt bei den Mäusen, eine sehr große sein, und ich kenne keinen anderen Feind von ihnen in der Wüste als etwa einen Raubvogel, welcher hin und wieder eines dieser Thiere fangen mag. Die Lebensweise der Kammratten also ist noch ein ungelöstes Räthsel, deren es in der Wüste so manche gibt.«

Tukotuko ( Ctenomys magellanicus). 1/2 natürl. Größe.

Der Reisende, welcher zum ersten Male jene Länder betritt, vernimmt eigenthümliche, von einander abgeschiedene, grunzende Laute, welche in regelmäßigen Zwischenräumen nach einander gleichsam aus der Erde herausschallen und ungefähr den Silben Tukotuko entsprechen. Diese Töne rühren von einer nach ihnen benannten Kammratte, dem Tukotuko ( Ctenomys magella nicus ), her. Das Thier kommt an Größe ungefähr einem halbwüchsigen Hamster gleich; der Leib mißt 20 Centim., der Schwanz 7 Centim. Die Färbung der Oberseite ist bräunlichgrau mit gelbem Anfluge und schwacher schwarzer Sprenkelung. Die einzelnen Haare sind bleifarben, gegen die Wurzel und an den Spitzen größtentheils aschgrau, ins Bräunliche ziehend. Einige dünn gestellte Grannenhaare endigen mit schwarzen Spitzen; auf der Unterseite fehlen diese Grannenhaare, und deshalb erscheint die Färbung hier viel lichter. Kinn und Vorderhals sind blaß-fahlgelb, die Füße und der Schwanz weiß. Letzterer ist geringelt und geschuppt und ziemlich dünn mit feinen Härchen besetzt.

Wir verdanken die für uns giltige Entdeckung und die erste Beschreibung des Tukotuko dem um die Naturgeschichte der südlichsten Spitze Amerikas hochverdienten Naturforscher Darwin. Seine Schilderung der Lebensweise des Thieres ist bis jetzt noch nicht vervollständigt worden. Der Tukotuko wurde am östlichen Eingänge der Magelhaenstraße entdeckt und von dort aus nach Norden und Westen hin in einem ziemlich großen Theile Patagoniens gefunden. Ausgedehnte, trockene, sandige und unfruchtbare Ebenen geben ihm Herberge. Hier durchwühlt er nach Maulwurfsart große Flächen, zumal des Nachts; denn bei Tage scheint er zu ruhen, obwohl man gerade dann seine Stimme oft vernimmt. Der Gang auf ebenem Boden ist sehr plump und unbeholfen; das Thier vermag es nicht, über das geringste Hindernis zu springen, und ist so ungeschickt, daß man es außerhalb seines Baues leicht ergreifen kann. Unter den Sinnen dürfte Geruch und Gehör am meisten ausgebildet sein; das Gesicht ist sehr stumpf. Wurzeln der dort vorkommenden Gesträuche bilden seine ausschließliche Nahrung, und von diesen speichert er auch hier und da Vorräthe auf, obwohl er vielleicht keinen Winterschlaf hält. Ueber die Fortpflanzung, die Zeit der Paarung und die Anzahl der Jungen fehlen zur Zeit noch genaue Nachrichten. Gefangene, welche Darwin hielt, wurden bald zahm, waren aber stumpfsinnig. Beim Fressen nahmen sie die Nahrung nach Nagerart zwischen die Vorderbeine und führten sie so zum Munde.

Die Patagonier, welche in ihrer armen Heimat keine große Auswahl haben, essen auch das Fleisch des Tukotuko und stellen ihm deshalb nach. In manchen Gegenden sollen die Reisenden wegen der unterirdischen Wühlereien zu klagen haben, weil die Pferde bei schnellem Reiten oft durch die dünnen Decken seiner Gänge brechen. Hierauf beschränkt sich gegenwärtig unsere Kenntnis.

Um auch ein afrikanisches Mitglied der Unterfamilie aufzuführen, erwähne ich noch den Gundi der Araber ( Ctenodactylus Massoni ). Das Thier, Vertreter einer merkwürdig abweichenden Sippe, hat einen untersetzten, schwerfälligen Leib, dicken, stumpfschnauzigen Kopf mit kurzen rundlichen Ohren, mäßigen Augen und ungemein langen, steifen, borstigen Schnurren, starke Gliedmaßen, deren hinteres Paar länger als das vordere ist, und vierzehige, nacktsohlige Füße mit kurzen, hinten unter absonderlichen Borsten theilweise versteckten Krallen. Unmittelbar über den kurzen, gekrümmten Hinteren Zehen nämlich liegt eine zweite Reihe von hornigen, kammartigen Spitzen, über ihnen eine zweite Reihe von steifen und über diesen eine dritte Reihe von langen und biegsamen Borsten. Der Schwanz ist ein kurzer Stummel, aber ebenfalls mit langen Borsten bekleidet. Die Nagezähne sind schwach und stark gekrümmt, die drei Backenzähne jeder Reihe oben länglich und schmal, außen gebuchtet, innen ganzwandig, die unteren nach hinten an Länge zunehmend und 8förmig.

»In den von den Beni Ferah bewohnten, wildromantischen Thälern des Djebel Aures«, schildert Buvry, »und zum Theil auch in den, die östliche und westliche Sahara begrenzenden südlichen Höhenzügen Algeriens zeigt sich in den Wintermonaten zur Mittagszeit auf vorspringenden Felsblöcken, doch immer hoch genug, um nicht überrascht zu werden, ein kleiner Nager, welcher, mit dem Kopfe dem Thale zugewendet, dicht an den Fels gedrückt, gleichsam ein Theil desselben zu sein scheint. Es ist der Gundi der Araber, ein auf dem bezeichneten Gebirge sehr verbreitetes Thier, welches in Felslöchern und überlagernden Steinen lebt und sich durch große Behendigkeit und feines Gesicht und Gehör auszeichnet. Bei dem geringsten verdächtigen Geräusche zieht sich der Gundi in hüpfendem Laufe in seinen nahen Schlupfwinkel zurück, welcher gewöhnlich allen Anstrengungen des Jägers Trotz bietet. Die geeignetste Zeit, dieses merkwürdige Nagethier zu beobachten, ist der Morgen. Sobald die Sonne ihre ersten erwärmenden Strahlen auf die hohen Felsenwände sendet, erwacht der Gundi, und von allen Seiten her beginnt eine Wanderung dieser Thiere ins Thal hinab, den Feldern zu. Behende rutschend und laufend, erreichen sie binnen kurzem das Getreide, für sie ein willkommenes Futter, nagen, auf den Hinterbeinen sitzend, die Halme durch und verzehren, mit den Vorderfüßen nachhelfend, den oberen Theil der Schößlinge. Doch halten sie sich nicht immer streng an grünes Futter, gehen vielmehr nach echter Nagerart auch Körner an. Mit dem Erwachen des Geschäftsverkehrs auf Straßen und Feld kehren sie, nachdem sie getrunken, zu ihren Höhlen zurück. Wie oft im Jahre sie Junge werfen, konnte ich nicht in Erfahrung bringen; doch verschaffte mir die Untersuchung einiger Weibchen Gewißheit, daß sie im Monat Februar und anscheinend regelmäßig drei Junge erzeugen. Während der Brunst soll es zwischen den Männchen zu Kämpfen auf Leben und Tod kommen.

»Ungeachtet des versteckten Lagers des Gundi gelingt es ziemlich leicht, ihn zu erbeuten und zwar mit Hülfe von Haarschlingen, welche an Ausgangslöcher befestigt werden, und in denen das Thier mit den Hinterfüßen sich verwickelt. Die erwachsenen Araber geben sich nicht die Mühe, den Gundis nachzustellen; ihren Kindern aber macht der Fang Vergnügen, und bietet das zarte, dem Hühnerfleische wenig nachstehende Wildpret einen willkommenen Braten. Auch verwendet man den weichen sammetartigen Pelz zu Säckchen, welche als Geldbörsen Dienste leisten. Mir gelang es, nach und nach siebzehn Stück lebend zu fangen; aber kein einziger von ihnen lebte, ungeachtet der größten Sorgfalt für ihren Unterhalt, länger als vierzehn Tage. Die plötzliche Entziehung der Freiheit schien ihren Tod herbeizuführen. Bemerkenswerth war es, daß sie alle auf eine mir unerklärliche Weise starben, indem sie zum Troge gingen, fraßen und ohne Zuckungen oder ein anderes äußeres Zeichen in derselben Stellung verendeten.«

In der zweiten Unterfamilie vereinigt man die Trugratten im engeren Sinne ( Echimyina ), meist große oder mittelgroße Nager, mit straffem, borstig stacheligem Haarkleide, fünfzehigen Vorder- und Hinterfüßen und auf der einen Seite mehr-, auf der anderen stets einfaltigen Backenzähnen.

Ziemlich bedeutende Größe, kurzer, dicker Leib mit kräftigem Hintertheil, kurzer, dicker Hals und ziemlich langer und breiter Kopf mit gestreckter, stumpfzugespitzter Schnauze, mittelgroßen, breiten, fast nackten Ohren und ziemlich großen Augen sowie gespaltener Oberlippe, starke Beine, Hinterfüße mit fünf und Vorderfüße mit vier Zehen, welche sämmtlich mit langen, stark gekrümmten, zugespitzten, scharfen Krallen bewehrt sind, nebst einer Daumenwarze, die nur einen Plattnagel trägt, mittellanger, beschuppter und spärlich mit Haaren besetzter Schwanz, reichliche, schlichte, ziemlich grobe, rauhe und glänzende Behaarung endlich sind die äußerlichen Kennzeichen der Ferkelratten ( Capromys ). Die Backenzähne sind wurzellos, die oberen zeigen außen eine, innen zwei tiefe Schmelzfalten.

Eine, und zwar die für uns wichtigste Art, Hutia-Conga genannt ( Capromys pilorides, Isodon und Capromys Fournieri), wird schon von den ältesten Schriftstellern erwähnt, ist aber doch erst in der neuesten Zeit bekannt geworden. Oviedo gedenkt in seinem im Jahre 1525 erschienenen Werke eines dem Kaninchen ähnlichen Thieres, welches auf San Domingo vorkomme und die Hauptnahrung der Eingeborenen ausmache. Bereits dreißig Jahre nach Entdeckung von Amerika war das Thier durch die Jagd der Eingeborenen bedeutend vermindert worden, und gegenwärtig ist es ausschließlich auf Cuba beschränkt, obgleich auch hier in den bewohnteren Theilen ausgerottet.

Die Leibeslänge der Hutia-Conga beträgt 45 bis 59 Centim., die Schwanzlänge 15 Centim., die Höhe am Widerrist 20 Centim., das Gewicht zwischen 6 bis 8 Kilogr. Die Färbung des Pelzes ist gelbgrau und braun, am Kreuze mehr rothbraun, an der Brust und am Bauche schmutzig braungrau; die Pfoten sind schwarz, die Ohren dunkel, die Brust und ein Längsstreifen in der Mitte des Bauches grau. Oft ist die Oberseite sehr dunkel; dann sind die Haare an der Wurzel blaßgrau, hierauf tief schwarz, sodann röthlich gelb und an der Spitze wieder schwarz. An den Seiten, namentlich in der Schultergegend, treten einzelne weiße Haare hervor, welche etwas stärker sind. Bei jungen Thieren spielt das Braun mehr in das Grünliche, und dann tritt eine feine schwarze Sprenkelung hervor.

Hutia-Conga ( Capromys pilorides). [1/5] natürl. Größe.

Die Hutia-Conga bewohnt die dichteren und größeren Wälder und lebt entweder auf Bäumen oder im dichtesten Gebüsch, nur bei Nacht hervorkommend, um nach Nahrung auszugehen. Ihre Bewegungen im Gezweige sind nicht eben geschwind, jedoch geschickt, während sie auf der Erde wegen der starken Entwickelung der hinteren Körperhälfte sich schwerfälliger zeigt. Beim Klettern gebraucht sie den Schwanz, um sich festzuhalten oder um das Gleichgewicht zu vermitteln. Am Boden setzt sie sich oft aufrecht nach Hasenart, um sich umzuschauen; zuweilen macht sie kurze Sprünge, wie die Kaninchen, oder läuft in einem plumpen Galopp wie ein Ferkel dahin. Unter ihren Sinnen ist der Geruch am besten entwickelt; die stumpfe Schnauzenspitze und die weiten, schief gestellten, mit einem erhabenen Rande umgebenen und durch eine tiefe Furche getrennten Nasenlöcher sind beständig in Bewegung, zumal wenn irgend ein neuer, unbekannter Gegenstand in die Nähe kommt. Ihre Geistesfähigkeiten sind gering. Sie ist im allgemeinen furchtsam und gutmüthig, auch gesellig und freundlich gegen andere ihrer Art, mit denen sie spielt, ohne jemals in Streit zu gerathen. Wird eine von ihren Verwandten getrennt, so zeigen beide viel Unruhe, rufen sich durch scharfpfeifende Laute und begrüßen sich bei der Wiedervereinigung durch dumpfes Grunzen.

Selbst beim Fressen vertragen sie sich gut und spielen und balgen sich unter einander, ohne jemals die heitere Laune zu verlieren. Bei Verfolgung zeigt sich die Ferkelratte muthiger, als man glauben möchte und, wie alle Nager, beißt sie heftig um sich, wenn sie ergriffen wird.

Ueber die Paarungszeit und die Anzahl der Jungen mangeln Beobachtungen.

Die Nahrung besteht in Früchten, Blättern und Rinden. Gefangene zeigten besondere Neigung zu starkriechenden Pflanzen, wie Münze, Melisse, welche andere Nager meist verschmähen.

In manchen Gegenden Cubas verfolgt man die Huita-Conga des Fleisches wegen; namentlich die Neger sind leidenschaftlich dieser Jagd ergeben. Sie suchen ihr Wild entweder auf den Bäumen auf und wissen es dort auf den Aesten geschickt zu fangen, oder setzen nachts Hunde auf die Fährte, welche es wegen seines langsamen Laufes bald einholen und leicht überwältigen. In früheren Zeiten sollen sich die Einwohner zu dieser Jagd eingeborener Wildhunde, z. B. des schakalähnlichen Karrasissi (vgl. Band I, S. 553[???]), bedient und anstatt der Laternen Leuchtkäfer benutzt haben, welche sie den sie begleitenden Frauen in das lockige Haar setzten.

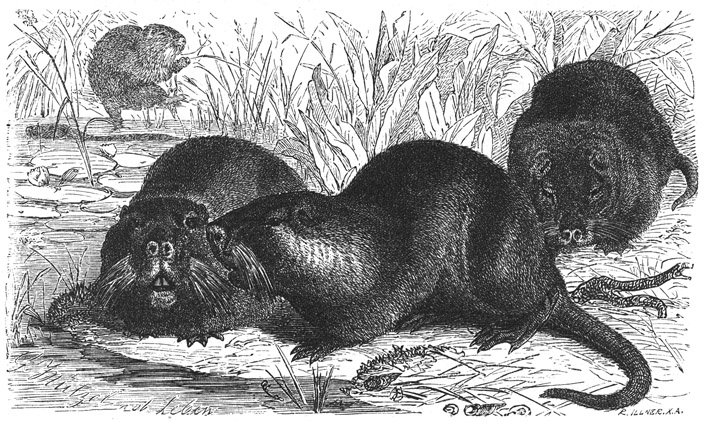

Schweifbiber ( Myopotamus Coypu). [1/5] natürl. Größe.

Zu den Trugratten gehört auch der Schweif- oder Sumpfbiber ( Myopotamus Coypu, Mus, Guillinomys, Potamys, Mastonotus und Myocastor coypus, Mus castoroides, Myopotamus bonariensis und Guilliomys chilensis). Der Leib ist untersetzt, der Hals kurz und dick, der Kopf dick, lang und breit, stumpfschnäuzig und platt am Scheitel; die Augen sind mittelgroß, rund und vorstehend, die Ohren klein, rund und etwas höher als breit; die Gliedmaßen kurz und kräftig, die hinteren ein wenig länger als die vorderen, beide Füße fünfzehig, die Zehen an den Hinterfüßen aber bedeutend länger als die der vorderen, durch eine breite Schwimmhaut verbunden und mit langen, stark gekrümmten und spitzigen Krallen, die inneren Zehen der Vorderfüße mit einem flachen Nagel bewaffnet. Der lange Schwanz ist drehrund, wirbelartig geschuppt und ziemlich reichlich mit dicht anliegenden, starken Borstenhaaren besetzt. Die übrige Behaarung ist dicht, ziemlich lang und weich und besteht aus einem im Wasser fast undurchdringlichen, kurzen, weichen, flaumartigen Wollhaar und längeren, weichen, schwach glänzenden Grannen, welche die Färbung bestimmen, weil sie das Wollhaar vollständig bedecken. Im Gebiß erinnern die sehr großen, breiten Nagezähne an den Zahnbau des Bibers; die Backenzähne sind halbgewurzelt und oben durch zwei Schmelzfalten jederseits ausgezeichnet.

Der Schweif- oder Sumpfbiber erreicht ungefähr die Größe des Fischotters: seine Leibeslänge beträgt 40 bis 45 Centim. und die des Schwanzes fast ebensoviel; doch findet man zuweilen recht alte Männchen, welche einen vollen Meter lang werden. Die Färbung der Haare ist im allgemeinen trübgrau am Grunde und röthlichbraun oder braungelb an der Spitze; die langen Grannenhaare sind dunkler. Gewöhnlich sieht der Rücken kastanienbraun und die Unterseite fast schwarzbraun aus, die Seiten sind lebhaft roth, Nasenspitze und Lippen fast immer weiß oder lichtgrau. Einzelne Stücke sind graugelblich und hellbraun gesprenkelt, manche vollkommen rostroth.

Ein großer Theil des gemäßigten Südamerikas ist die Heimat dieses wichtigen Pelzthieres. Man kennt den Schweifbiber beinahe in allen Ländern, welche südlich vom Wendekreis des Steinbocks liegen. In den Platastaaten, in Buenos Ayres, Patagonien und Mittelchile ist er überall häufig. Sein Verbreitungskreis erstreckt sich vom Atlantischen bis zum Stillen Weltmeere über das Hochgebirge hinweg und vom 24. bis zum 43.° südl. Br. Er bewohnt nach Rengger paarweise die Ufer der Seen und Flüsse, vorzüglich die stillen Wasser, da wo Wasserpflanzen in solcher Menge vorhanden sind, daß sie eine Decke bilden, stark genug, ihn zu tragen. Jedes Paar gräbt sich am Ufer eine metertiefe und 45 bis 60 Centim. weite Höhle, in welcher es die Nacht und zuweilen auch einen Theil des Tages zubringt. In dieser Wohnung wirft das Weibchen später vier bis sechs Junge, welche, wie Azara erzählt, schon sehr frühzeitig ihrer Mutter folgen. Der Coypu ist ein vortrefflicher Schwimmer, aber ein schlechter Taucher. Auf dem Lande bewegt er sich langsam; denn seine Beine sind, wie Azara sagt, so kurz, daß der Leib fast auf der Erde aufschleift; er geht deshalb auch nur über Land, wenn er sich von einem Gewässer zu dem anderen begeben will. Bei Gefahr stürzt er sich augenblicklich ins Wasser und taucht unter; währt die Verfolgung fort, so zieht er sich schließlich in seine Höhle zurück, welche er sonst nur während der Nacht aussucht.

Seine geistigen Fähigkeiten sind gering. Er ist scheu und furchtsam und behält diese Eigenschaften auch in der Gefangenschaft bei. Klug kann man ihn nicht nennen, obgleich er seinen Pfleger nach und nach kennen lernt. Alt eingefangene Thiere beißen wie rasend um sich, und verschmähen gewöhnlich die Nahrung, so daß man sie selten länger als einige Tage erhält. Im Londoner Thiergarten ist er ein ständiger Bewohner und von hier aus neuerdings auch in andere Thiergärten gelangt. »Der Sumpfbiber«, sagt Wood, »ist ein schneller und lebendiger Bursche, und höchst unterhaltend in seinem Gebaren. Ich habe seinen spaßhaften Gaukeleien oft zugesehen und mich im höchsten Grade unterhalten über die Art und Weise, mit welcher er seine Besitzung durchschwimmt und dabei jedes Ding, welches ihm als neu vorkommt, aufs genaueste prüft. Sobald man ein Häufchen Gras in sein Becken wirft, nimmt er es augenblicklich in seine Vorderpfoten, schüttelt es heftig, um die Wurzeln von aller Erde zu befreien, schafft es dann nach dem Wasser und wäscht es dort mit einer so großen Gewandtheit, daß eine Wäscherin von Gewerbe es kaum besser machen würde.«

Gefangene Schweifbiber, welche ich pflegte, trieben sich mit wenig Unterbrechungen den ganzen Tag über im Wasser und auf den Ufern umher, ruhten höchstens in den Mittagsstunden und waren gegen Abend besonders lebendig. Sie bekunden Fertigkeiten, welche man kaum von ihnen erwarten möchte. Ihre Bewegungen sind allerdings weder stürmisch noch anhaltend, aber doch kräftig und gewandt genug. Ihren Namen Biber tragen sie nicht ganz mit Recht; denn sie ähneln in ihrem Wesen und in der Art und Weise ihres Schwimmens den Wasserratten mehr als dem Biber. So lange sie nicht beunruhigt werden, pflegen sie geradeaus zu schwimmen, den Hinterleib tief eingesenkt, den Kopf bis zu Zweidrittel seiner Höhe über dem Wasser erhoben, den Schwanz ausgestreckt. Dabei haben die Hinterfüße allein die Arbeit des Ruderns zu übernehmen, und die Vorderpfoten werden ebensowenig wie bei den Bibern zur Mithülfe gebraucht. Aber auch der Schwanz scheint nicht als eigentliches Ruder zu dienen, wird wenigstens selten und wohl kaum in auffallender Weise bewegt. Im Tauchen sind die Schweifbiber Stümper. Sie können zwar ohne Mühe in die Tiefe des Wassers sich begeben und in derselben gegen eine Minute lang verweilen, thun dies jedoch keineswegs so häufig wie andere schwimmende Nager und auch nicht in so gelenker und zierlicher Weise. Die Stimme ist ein klagender Laut, welcher gerade nicht unangenehm klingt, als Lockruf dient und von anderen erwidert, deshalb auch oft ausgestoßen wird. Erzürnt oder gestört, läßt das Thier ein ärgerliches Brummen oder Knurren vernehmen. Gras ist die liebste Speise des Schweifbibers, er verschmäht aber auch Wurzeln, Knollenfrüchte, Blätter, Körner und in der Gefangenschaft Brod nicht, frißt ebenso recht gern Fleisch, Fische z. B., ähnelt also auch in dieser Hinsicht den Ratten, nicht dem Biber. Baumrinde scheint ihm nicht zu behagen. Das Gras wird von ihm geschickt abgeweidet, nicht zerstückelt oder zerschnitten, hingeworfene Nahrung mit den Händen erfaßt und zum Maule geführt.

Gegen den Winter hin treffen gefangene Schweifbiber Vorkehrungen, indem sie da, wo sie können, beständig graben, in der Absicht, sich größere Höhlen zu erbauen. Läßt man sie gewähren, so bringen sie in kurzer Zeit tiefe Gänge fertig, scheinen auch die Kessel derselben weich auszupolstern, weil sie von ihnen vorgeworfenen Futterstoffen, namentlich Gräsern, eintragen.

Ueber die Fortpflanzung Gefangener habe ich keine Beobachtungen gemacht. Von den freilebenden wissen wir, daß das Weibchen einmal im Jahre in seiner Höhle vier bis sechs Junge wirft. Diese wachsen rasch heran und folgen dann der Alten längere Zeit bei ihren Ausflügen. Ein alter Naturforscher erzählt, daß man diese Jungen, wenn man sich viel mit ihnen beschäftige, zum Fischfange abrichten könne; doch scheint diese Angabe auf einem Irrthume zu beruhen und eher für den Fischotter zu gelten, dessen Namen » Nutria« auch der Sumpfbiber bei den spanischen Einwohnern Amerikas führt.

Seines werthvollen Balges halber verfolgt man das Thier sehr eifrig. Das weiche Haar des Pelzes wird hauptsächlich zu feinen Hüten verwandt und theuer bezahlt. Bereits zu Ende des vorigen Jahrhunderts verkaufte man zu Buenos Ayres einen Balg mit zwei Realen oder einem Gulden unseres Geldes. Seitdem ist aber der Werth dieses Pelzwerkes noch gestiegen, obgleich man jährlich tausende von Fellen aus Südamerika nach Europa überführt, meist unter dem Namen » Raconda-Nutria« oder amerikanischer Otterfelle. Bis zum Jahre 1823 wurden jährlich zwischen 15 bis 20,000 Felle auf den europäischen Markt gebracht. Im Jahre 1827 führte die Provinz Entre-Rios nach amtlichen Angaben des Zollhauses Buenos Ayres 300,000 Stück aus, und noch steigerte sich die Ausfuhr; denn zu Anfang der dreißiger Jahre wurden nur aus den Sümpfen von Buenos Ayres und Montevideo gegen 50,000 Felle allein nach England gesandt. So erging es dem Sumpfbiber wie seinem Namensvetter. Er wurde mehr und mehr vermindert, und jetzt schon soll man in Buenos Ayres gewissermaßen ihn hegen und sehr schonen, um seiner gänzlichen Ausrottung zu steuern. Das weiße, wohlschmeckende Fleisch wird an vielen Orten von den Eingebornen gegessen, in anderen Gegenden aber verschmäht.

Man jagt die Sumpfbiber in Buenos Ayres hauptsächlich mit eigens abgerichteten Hunden, welche jene im Wasser aufsuchen und dem Jäger zum Schuß treiben oder auch einen Kampf mit ihnen aufnehmen, obgleich der große Nager sich muthig und kräftig zu wehren weiß. Auf den seichteren Stellen seiner Lieblingsorte und vor den Höhlen stellt man Schlagfallen auf. In Paraguay wird nie anders Jagd auf ihn gemacht, als wenn man ihn zufälliger Weise antrifft. Es ist nicht leicht, an ihn zu kommen, weil er bei dem geringsten Geräusche flüchtet und sich versteckt, und ebensowenig gelingt es dem Schützen, ihn mit einem einzigen Schusse zu tödten, weil das glatte, dicke Fell dem Eindringen der Schrote wehrt und ein nur verwundeter Sumpfbiber sich noch zu retten weiß. Wird er aber durch den Kopf geschossen, so geht er unter wie Blei und ist dann, wenn nicht ein vortrefflicher Hund dem Jäger zu Diensten steht, ebenfalls verloren.