|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

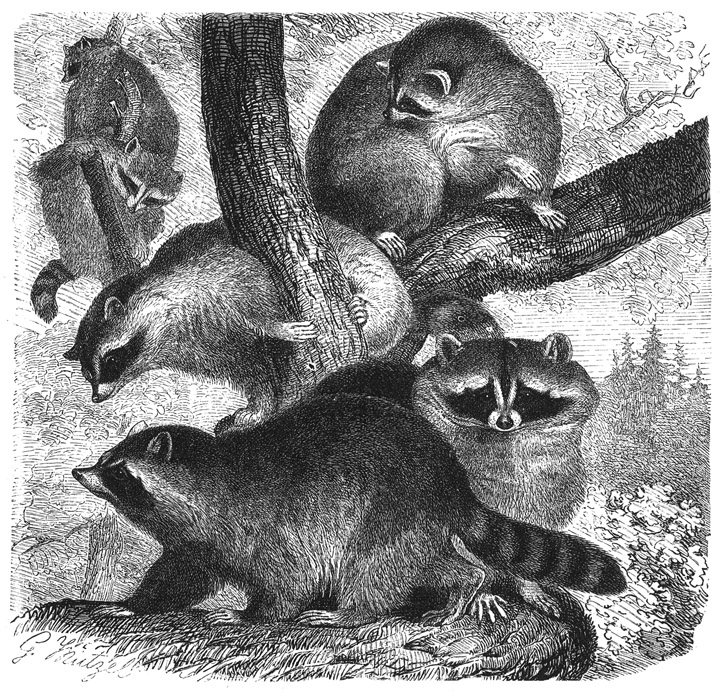

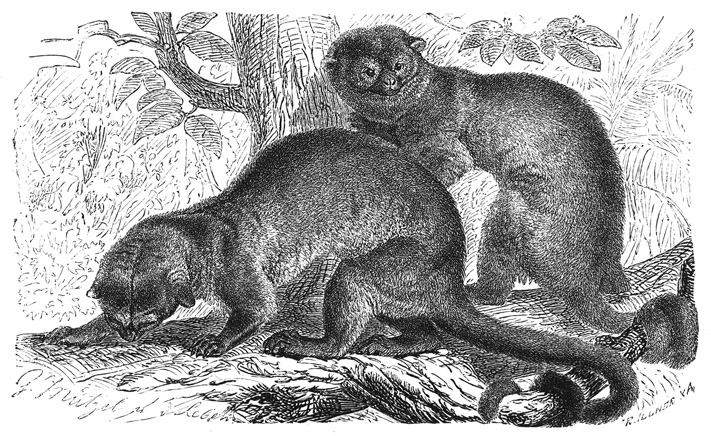

Die letzte Familie unserer Ordnung führt uns bekannte und befreundete Gestalten aus der Kinderzeit vor. Die Bären ( Ursidae ) sind so ausgezeichnete Thiere, daß wohl Jeder sie augenblicklich erkennt; seltener zu uns kommende Arten weichen jedoch in mancher Hinsicht von dem allgemeinen Gepräge ab, und bei einzelnen Sippen muß man schon einiges Verständnis der thierischen Verwandtschaften besitzen, wenn man zurechtkommen will.

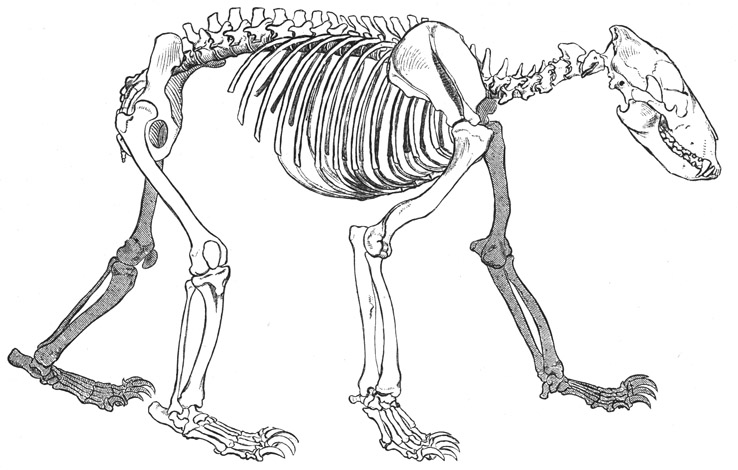

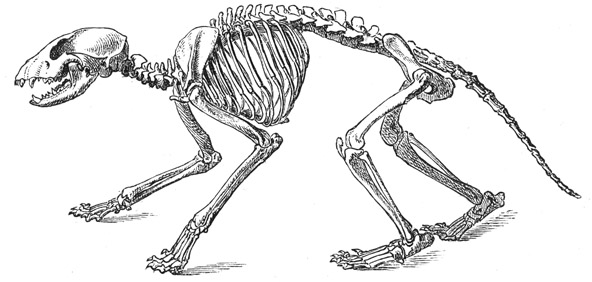

Der Leib der Bären ist gedrungen oder selbst plump, der Kopf länglichrund, mäßig gestreckt, mit zugespitzter, aber gewöhnlich gerade abgeschnittener Schnauze, der Hals verhältnismäßig kurz und dick; die Ohren sind kurz und die Augen beziehentlich klein; die Beine sind mäßig lang, die Vorder- und Hinterfüße fünfzehig und mit großen, gebogenen, unbeweglichen, d. h. nicht einziehbaren, deshalb an der Spitze oft sehr stark abgenutzten Krallen bewaffnet, die Fußsohlen, welche beim Gehen den Boden ihrer vollen Länge nach berühren, fast ganz nackt. Das Gebiß besteht aus 36 bis 40 Zähnen, und zwar oben und unten sechs Schneidezähnen, den Eckzähnen, oben und unten zwei bis vier Lückzähnen oder zwei Lückzähnen oben, drei unten, sowie endlich zwei bis drei Backenzähnen. Die Schneidezähne sind verhältnismäßig groß, haben oft gelappte Kronen und stehen im Einklange mit den starken, meist mit Kanten oder Leisten versehenen Eckzähnen; die Lückzähne dagegen sind einfach kegelförmig oder nur mit unbedeutenden Nebenhöckern versehen; der Fleisch- oder Reißzahn ist sehr schwach, fehlt sogar einigen Sippen vollständig und ist bei anderen nur ein starker Lückzahn mit innerem Höcker; die Kauzähne sind stumpf und die des Unterkiefers stets länger als breit. Am Schädel ist der Hirntheil gestreckt und durch starke Kämme ausgezeichnet; die Halbwirbel sind kurz und stark, ebenso auch die 19 bis 21 Rückenwirbel, von denen 14 oder 15 Rippenpaare tragen. Das Kreuzbein besteht aus 3 bis 5 und der Schwanz aus 7 bis 34 Wirbeln. Die Zunge ist glatt, der Magen ein schlichter Schlauch, der Dünn- und Dickdarm wenig geschieden; der Blinddarm fehlt gänzlich.

Soweit die Vorwesenkunde uns Aufschluß gewähren kann, läßt sich feststellen, daß die Bären schon in der Vorzeit vertreten waren, wie es scheint, sich aber allgemach vermehrt haben. Gegenwärtig verbreiten sie sich über ganz Europa, Asien und Amerika, ebenso auch über einen Theil von Nordwestafrika. Sie bewohnen ebensogut die wärmsten wie die kältesten Länder, die Hochgebirge wie die von dem eisigen Meere eingeschlossenen Küsten. Fast sämmtliche Arten hausen in dichten, ausgedehnten Wäldern oder in Felsengegenden, zumeist in der Einsamkeit. Die einen lieben mehr wasserreiche oder feuchte Gegenden, Flüsse, Bäche, Seen und Sümpfe und das Meer, während die anderen trockenen Landstrichen den Vorzug geben. Eine einzige Art ist an die Küsten des Meeres gebunden und geht niemals tiefer in das Land hinein, unternimmt dagegen, auf Eisschollen fahrend, weitere Reisen als alle übrigen, durchschifft das nördliche Eismeer und wandert von einem Erdtheile zum anderen. Alle übrigen Arten schweifen innerhalb eines weniger ausgedehnten Kreises umher. Die meisten Bären leben einzeln, d. h. höchstens zur Paarungszeit mit einem Weibchen zusammen; einige sind gesellig und vereinigen sich zu Gesellschaften. Diese graben sich Höhlen in der Erde oder in dem Sande, um dort ihr Lager aufzuschlagen, jene suchen in hohlen Bäumen oder in Felsklüften Schutz. Die meisten Arten sind nächtliche oder halbnächtliche Thiere, ziehen nach Untergang der Sonne auf Raub aus und bringen den ganzen Tag über schlafend in ihren Verstecken zu.

Geripp des Bären. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Mehr als die übrigen Raubthiere scheinen die Bären, Allesfresser im vollsten Sinne des Wortes, befähigt zu sein, lange Zeit allein aus dem Pflanzenreiche sich zu ernähren. Nicht nur eßbare Früchte und Beeren werden von ihnen verzehrt, sondern auch Körner, Getreide im reifen und halbreifen Zustande, Wurzeln, saftige Gräser, Baumknospen, Blütenkätzchen etc. Gefangene hat man längere Zeit bloß mit Hafer gefüttert, ohne eine Abnahme ihres Wohlbefindens zu bemerken. In der Jugend dürften sie ihre Nahrung ausschließlich aus dem Pflanzenreiche wählen, und auch später ziehen sie Pflanzennahrung dem Fleische vor. Sie sind keine Kostverächter; denn sie fressen fast alles, was genießbar ist: außer den angeführten Pflanzen auch Thiere, und zwar Krebse und Muscheln, Würmer, Kerbthiere und deren Larven, Fische, Vögel und deren Eier, Säugethiere und Aas. In der Nähe menschlicher Wohnsitze fügen sie dem Haushalte Schaden zu, und die stärkeren Arten werden zuweilen zu höchst gefährlichen Raubthieren, welche, wenn der Hunger sie quält, größere Thiere anfallen und namentlich unter unserem Viehstande bedeutende Verwüstungen anrichten können. Einzelne sind dabei so dreist, daß sie bis in die Dörfer hineinkommen, um Hausgeflügel zu würgen und Eier zu verzehren oder Ställe aufzubrechen, und dort sich mit leichter Mühe Beute zu holen. Dem Menschen werden die größten bloß dann gefährlich, wenn er sich mit ihnen in Kampf einläßt und ihren Zorn reizt.

Man irrt, wenn man die Bewegungen der Bären für plump und langsam hält. Die großen Arten sind zwar nicht besonders schnell und auch nicht geschickt, aber im hohen Grade ausdauernd und demnach fähig, den Mangel an Beweglichkeit zu ersetzen; auf die kleinen Arten aber leidet jene Meinung gar keine Anwendung, denn diese bewegen sich außerordentlich behend und rasch. Der Gang auf der Erde ist fast immer langsam. Die Bären treten mit ganzer Sohle auf und setzen bedächtig ein Bein vor das andere; gerathen sie aber in Aufregung, so können sie tüchtig laufen, indem sie einen absonderlichen, jedoch fördernden Galopp einschlagen. Die plumperen Arten vermögen außerdem auf den Hinterbeinen sich aufzurichten und, schwankenden Ganges zwar, aber doch nicht ungeschickt, in dieser Stellung eine gewisse Strecke zu durchmessen. Das Klettern verstehen fast alle ziemlich gut, wenn sie ihrer Schwere wegen es auch nur in untergeordneter Weise ausüben können. Einige meiden das Wasser, während die übrigen vortrefflich schwimmen und einige tief und anhaltend tauchen können. Den Eisbären trifft man oft viele Meilen weit vom Lande entfernt, mitten im Meere schwimmend, und hat dann Gelegenheit, seine Fertigkeit und erstaunliche Ausdauer zu beobachten. Eine große Kraft erleichtert den Bären die Bewegungen, läßt sie Hindernisse überwinden, welche anderen Thieren im höchsten Grade störend sein würden, und kommt ihnen auch bei ihren Räubereien sehr wohl zu statten: sie sind im Stande, eine geraubte Kuh oder ein Pferd mit Leichtigkeit fortzuschleppen oder aber einem anderen Thiere durch eine kräftige Umarmung alle Rippen im Leibe zu zerbrechen. Unter ihren Sinnen steht der Geruch oben an; das Gehör ist gut, das Gesicht mittelmäßig, der Geschmack nicht besonders und das Gefühl ziemlich unentwickelt, obwohl einige in ihrer verlängerten Schnauze ein förmliches Tastwerkzeug besitzen. Einige Arten sind verständig und klug; doch fehlt ihnen die Gabe, listig etwas zu berechnen und das einmal Beschlossene schlau auszuführen. Sie lassen in gewissem Grade sich abrichten, erreichen jedoch nicht entfernt die geistige Ausbildung, welche wir bei unserem klügsten Hausthiere, dem Hunde, zu bewundern gelernt haben. Einzelne werden leicht zahm, zeigen jedoch keine besondere Anhänglichkeit an den Herrn und Pfleger. Dazu kommt, daß das Vieh im Alter immermehr sich herauskehrt, d. h. daß sie tückisch und reizbar, zornig und boshaft und dann äußerst gefährlich werden. Die unbedeutenden Kunststücke, zu denen sich die eine oder die andere Art abrichten läßt, kommen kaum in Betracht, und bei vielen ist von einer Abrichtung überhaupt keine Rede. Gemüthsstimmungen geben die Bären durch verschiedene Betonung ihrer an und für sich merkwürdigen, aus dumpfem Brummen, Schnauben und Murmeln oder grunzenden und pfeifenden, zuweilen auch bellenden Tönen bestehenden Stimme zu erkennen.

Alle nördlich wohnenden größeren Bärenarten schweifen bloß während des Sommers umher und graben sich vor dem Eintritte des Winters eine Höhle in den Boden oder benutzen günstig gestaltete Felsenspalten und andere natürliche Höhlungen, um dort den Winter zuzubringen. Immer bereiten sie sich im Hintergrunde ihrer Wohnung aus Zweigen und Blättern, Moos, Laub und Gras ein weiches Lager und verschlafen hier in Absätzen die kälteste Zeit des Jahres. In einen ununterbrochenen Winterschlaf fallen die Bären nicht, sie schlafen vielmehr in großen Zeiträumen, ohne jedoch eigentlich auszugehen. Dabei erscheint es auffallend, daß bloß die eigentlichen Landbären Winterschlaf halten, während die Eis- oder Seebären auch bei der strengsten Kälte noch umherschweifen, oder sich höchstens bei dem tollsten Schneegestöber ruhig niederthun und sich hier durch den Schnee selbst ein Obdach bauen, d. h. einfach einschneien lassen.

Das trächtige Weibchen zieht sich in eine Höhlung zurück und wirft in ihr, gewöhnlich frühzeitig im Jahre, ein bis sechs Junge, welche blind geboren und von der Mutter mit aller Sorgfalt genährt, gepflegt, geschützt und vertheidigt werden. Sie gelten, nachdem sie einigermaßen beweglich geworden sind, als überaus gemüthliche, possirliche und spiellustige Thierchen.

Der Schaden, welchen die Bären bringen, wird durch den Nutzen, den sie uns gewähren, ungefähr aufgehoben, zumal sie theilweise nur in dünn bevölkerten Gegenden sich aufhalten, wo sie den Menschen ohnehin nicht viel Schaden zufügen können. Von fast allen Arten wird das Fell benutzt und als vorzügliches Pelzwerk hochgeschätzt. Außerdem genießt man das Fleisch und verwendet selbst die Knochen, Sehnen und Gedärme.

Die Bärenfamilie zerfällt naturgemäß in drei Hauptabtheilungen, denen man den Rang von Unterfamilien zusprechen darf. Eine derselben umfaßt die Großbären ( Ursina), die massigsten Gestalten der Gesammtheit, mit langschnauzigem Kopfe, kleinen Augen und Ohren, mäßig langen Beinen, fünfzehigen, nacktsohligen Füßen, stumpfen, nicht zurückziehbaren Krallen, stummelhaftem Schwanze und dichtem Zottelpelze. Das Gebiß besteht aus vierzig Zähnen, und zwar sechs Schneidezähnen oben und unten, den Eckzähnen und drei kleinen, oft ausfallenden Lückzähnen vor, sowie zwei stark entwickelten Höckerzähnen hinter dem Fleischzahne. Die Unterfamilie zählt eine einzige, in mehrere Untersippen zerfällte Gattung.

Während Jedermann den Bären zu kennen vermeint, muß der Thierkundige sagen, daß es noch fraglich ist, ob man in den verschiedenen Formen, welche man bald vereinigt, bald getrennt hat, Spielarten eines und desselben Geschöpfes oder selbständige Arten zu erkennen hat. Ständige Rassen darf man, wie auch alle erfahrenen Bärenjäger thun, gewiß annehmen, andererseits aber ebensowenig außer Acht lassen, daß ein weit verbreitetes Thier innerhalb seines mannigfach abwechselnden Wohngebietes ebenfalls abändern müsse und werde. Doch kommen auch wiederum sogenannte Braun- oder Ameisenbären neben Schwarz- oder Aasbären in einem und demselben Lande vor, und treten andere Abweichungen so ständig auf, daß mau sich nicht verwundern darf, wenn noch in den neuesten naturwissenschaftlichen Arbeiten über den Bären mehrere Arten aufgeführt werden.

Nehmen wir nur eine Bärenart an, so haben wir festzuhalten, daß diese, der Landbär, gemeine oder Aasbär ( Ursus arctos ), ungemein abändert, nicht allein, was die Behaarung und Färbung, sondern auch was die Gestalt und zumal die Form des Schädels anlangt. Der im allgemeinen dichte Pelz, welcher um das Gesicht, an dem Bauche und hinter den Beinen länger als am übrigen Körper ist, kann aus längeren oder kürzeren, aus schlichten oder gekräuselten Haaren bestehen; seine Färbung durchläuft alle Schattirungen von Schwarzbraun bis zu Dunkelroth und Gelbbraun, oder von Schwärzlichgrau und Silbergrau bis zum Isabellfahl; das bei jungen Thieren oft vorhandene weiße Halsband erhält sich bis ins hohe Alter etc. Die Schnauze ist mehr oder minder gestreckt, die Stirne mehr oder weniger abgeplattet, der Rumpf bald sehr gedrungen, bald etwas verschmächtigt, die Beine sind höher oder niedriger. So unterscheidet man denn zunächst zwei in Europa lebende Formen als verschiedene Arten, den hochgestellten, langbeinigen, gestreckten, hochstirnigen, langköpfigen und langschnauzigen Aasbären ( U. arctos, U. cadaverinus), dessen schlichter Pelz ins Fahle oder Grauliche spielt, mit seinen Spielarten ( U. normalis, U. grandis, U. collaris), und den niedriger gestellten, dickbeinigen, gedrungen gebauten, breitköpfigen, flachstirnigen und kurzschnauzigen Braun- oder Ameisenbären ( U. formicarius ), verwechselt aber auch wohl die Namen des einen und des anderen und vermehrt dadurch die Verwirrung. Außerdem betrachtet man den Isabellbären ( U. isabellinus ) aus Nepal und Tibet wie den Fahlbären ( U. syriacus ) aus Kleinasien und ebenso den Atlasbären ( U. Crowtheri ) als besondere Arten. Ein bestimmtes Urtheil über diese Frage zu fällen, halte ich gegenwärtig noch für unmöglich: die Angelegenheit ist noch nicht spruchreif.

An Länge kann der Bär, bei 1 bis 1,25 Meter Höhe am Widerrist, 2 bis 2,2 Meter erreichen, wovon 8 Centim. auf das Stumpfschwänzchen kommen. Das Gewicht schwankt zwischen 150 bis 250 Kilogramm.

In der Weidmannssprache unterscheidet man Haupt-, Mittel- und Jungbären; die Füße heißen Branten oder Tatzen, das Fell Decke oder Haut, das Fett Feist, die Augen Seher, die Ohren Gehör, der Schwanz Pürzel. Ferner sagt man: der Bär geht von oder zu Holze, verläßt oder sucht sein Lager oder Loch, erhebt sich, wenn er sein Lager verläßt oder sich aufrichtet, erniedrigt sich, wenn er aus seiner aufrechten Stellung niederfällt oder sich zur Ruhe begibt, schlägt seine Feinde, schlägt sich ein, indem er sich im Winterlager niederlegt, bäret, setzt oder bringt Junge, wird erlegt, aufgeschärft, seine Haut abgeschärft etc. Uebrigens gebraucht man dieselben Ausdrücke wie bei Erwähnung anderer großen Raubthiere.

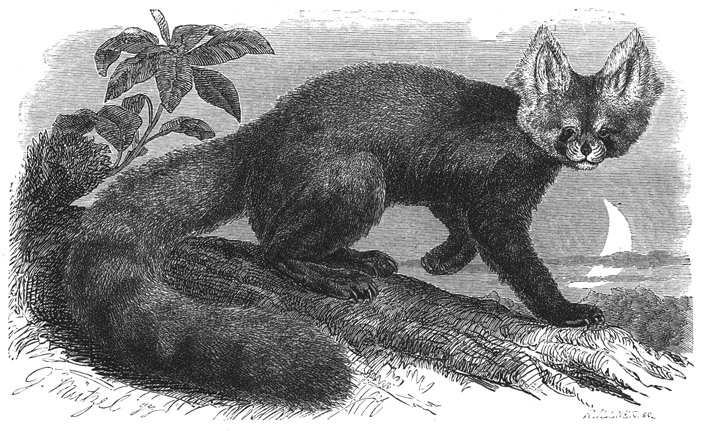

Landbär ( Ursus arctos). [1/15] natürl. Größe.

Sieht man in den genannten Formen nur Spielarten des Landbären, so hat man dessen Verbreitungsgebiet von Spanien bis Kamtschatka und von Lappland und Sibirien bis zum Atlas, Libanon und dem nördlichen Himalaya auszudehnen. In Europa bewohnt er noch gegenwärtig alle Hochgebirge: die Pyrenäen, Alpen, Karpathen, transsylvanischen Alpen, den Balkan, die skandinavischen Alpen, den Kaukasus und Ural, nebst den Ausläufern und einem Theile der Umgebung dieser Gebirge, ebenso ganz Rußland, ganz Nord- und Mittelasien, mit Ausnahme der kahlen Steppen, Kaukasien, Syrien, Palästina, Persien, Tibet und endlich den Atlas. Er ist häufig in Rußland, Schweden und Norwegen, Siebenbürgen und den Donautiefländern, der Türkei und Griechenland, nicht selten in Krain und Kroatien, in dem gebirgigen Spanien und Italien, schon sehr selten geworden in der Schweiz und Tirol, fast gänzlich ausgerottet in Frankreich wie in den österreichisch-deutschen Ländern und gänzlich vertilgt in Deutschland, Belgien, Holland, Dänemark und Großbrittanien. Einzelne Ueberläufer erscheinen dann und wann im bayerischen Hochgebirge, in Kärnten, Steiermark, Mähren und vielleicht noch im Böhmerwalde. Bedingung für seinen Aufenthalt sind große, zusammenhängende, schwer zugängliche oder doch wenig besuchte, an Beeren und sonstigen Früchten reiche Waldungen. Höhlen unter Baumwurzeln oder in Baumstämmen und im Felsengeklüfte, dunkle, undurchdringliche Dickichte und Brüche mit trockenen Inseln bieten hier ihm Obdach und Ruhe vor seinem Erzfeinde, dem Menschen.

Der Bär, das plumpeste und schwerste Raubthier Europas, ist wie die meisten seiner engeren Verwandten ein tölpelhafter und geistloser Gesell. Doch sehen seine Bewegungen ungeschickter aus, als sie wirklich sind; denn er läuft, trotz seines gemächlichen Ganges auf Streifzügen, sehr schnell, sofern er beunruhigt wird, und ist jedenfalls im Stande, einen Menschen bald einzuholen, wie er ja auch ein langsameres Wild oft erst nach längerer Verfolgung erbeutet. Bergauf geht sein Lauf verhältnismäßig noch schneller als auf der Ebene, weil ihm seine langen Hinterbeine hier trefflich zustattenkommen; bergunter dagegen kann er nur langsam laufen, weil er sich sonst leicht überschlagen würde. Bloß im Februar, in welcher Zeit sich seine Sohlen häuten, geht er nicht gut. Außerdem versteht er vortrefflich zu schwimmen und geschickt zu klettern. Schon ganz junge Bären werden von ihren Müttern gelehrt, die Bäume zu besteigen; sie lernen diese Fertigkeit aber auch ganz von selbst, wie ich an Gefangenen vielfach beobachten konnte. Es ist spaßhaft anzusehen, wie sie von Bäumen rücklings wieder herunterkommen: sie klammern sich beim Klettern mit wahrer Angst an die Aeste und zeigen eine lebhafte Furcht vor dem Herunterfallen. Die gewaltige Kraft und die starken, harten Nägel erleichtern dem Bären das Klettern ungemein; er vermag selbst an steilen Felsenwänden emporzusteigen, falls er nur irgend einen Anhaltspunkt an denselben findet. Vor dem Wasser scheut er sich gar nicht; er sucht es häufig im Sommer auf, um sich zu kühlen, und verweilt dann lange Zeit und gern darin. Bei Verfolgung wirft er sich dreist in einen Strom und setzt schnurgerade über. Unter seinen Sinnen scheint der Geruch am vorzüglichsten zu sein; wahrscheinlich dient dieser ihm auch am besten beim Aufsuchen der Beute. Einen sich ihm nähernden Menschen soll er auf zwei- bis dreihundert Schritte Entfernung wittern und eine Fährte sicher verfolgen können. Auch das Gehör ist trotz der kurzen Lauscher scharf, das Gesicht dagegen ziemlich schlecht, obschon die Augen nicht blöde genannt werden dürfen; der Geschmack endlich scheint recht gut ausgebildet zu sein.

Das geistige Wesen des Bären ist von jeher sehr günstig beurtheilt worden. »Kein anderes Raubthier«, sagt Tschudi, »ist so drollig, von so gemächlichem Humor, so liebenswürdig, wie der gute Meister Petz. Er hat ein gerades, offenes Naturell ohne Tücke und Falsch. Seine List und Erfindungsgabe ist ziemlich schwach. Was der Fuchs mit Klugheit, der Adler mit Schnelligkeit zu erreichen sucht, erstrebt er mit gerader, offener Gewalt. An Plumpheit dem Wolfe ähnlich, ist er doch von ganz anderer Art, nicht so gierig, reißend, häßlich und widerwärtig. Er lauert nicht lange, sucht den Jäger nicht zu umgehen oder von hinten zu überfallen, verläßt sich nicht in erster Linie auf sein furchtbares Gebiß, mit dem er alles zerreißt, sondern sucht die Beute erst mit seinen mächtigen Armen zu erwürgen und beißt nur nötigenfalls mit, ohne daß er am Zerfleischen eine blutgierige Mordlust bewiese, wie er ja überhaupt, als von sanfterer Art, gern Pflanzenstoffe frißt. Seine ganze Erscheinung hat etwas edleres, zutraulicheres, menschenfreundlicheres als die des mißfarbigen Wolfes. Er rührt keine Menschenleiche an, frißt nicht seines Gleichen, lungert nicht des Nachts in dem Dorfe herum, um ein Kind zu erhaschen, sondern bleibt im Walde, als seinem eigentlichen Jagdgebiete. Doch macht man sich öfters von ihm, in Bezug auf seine Langsamkeit, unrichtige Vorstellungen, und namentlich wenn er in Gefahr geräth, verändert sich sein ganzes Naturell bis zur reißendsten Wuth.«

Ich vermag nicht, mich dieser Charakterzeichnung anzuschließen. Der Bär erscheint allerdings komisch, ist aber nichts weniger als gutmüthig oder liebenswürdig, auch nur dann muthig, wenn er keinen anderen Ausweg sieht, vielmehr geistig wenig begabt, ziemlich dumm, gleichgültig und träge. Alle Katzen und Hunde sind gescheiter als er. Seine Gutmütigkeit ist einzig und allein in seiner geringen Raubfertigkeit begründet, sein drolliges Wesen vorzugsweise durch seine Gestalt bedingt. Die Katze ist muthig, der Hund listig fein, der Bär dumm, grob und ungeschliffen. Sein Gebiß weist ihm beschränkte Nahrung an; er raubt daher nur selten und bloß in beschränktem Grade. Dieses Verdienst ist gering und nicht ihm zuzurechnen. Lehre und Unterricht nimmt er nur in geringem Maße an; wirklicher Freundschaft zu dem Menschen ist er nicht fähig. Den Fraß liebt er mehr als seinen Pfleger. Er bleibt auch diesem gegenüber immer grob und gefährlich. Der Wolf steht ganz entschieden höher als er, muß also edler genannt werden.

Ein einziger Blick auf das Gebiß des Bären lehrt, daß er Allesfresser und mehr auf pflanzliche als auf thierische Nahrung angewiesen ist. Am besten läßt er sich mit dem Schweine vergleichen: wie diesem ist ihm alles Genießbare recht. Für gewöhnlich bilden Pflanzenstoffe seine Hauptmahlzeit, kleine Thiere, namentlich Kerfe, Schnecken und dergleichen die Zukost. Monatelang begnügt er sich mit solcher Nahrung, äst sich wie ein Rind von jung aufkeimendem Roggen oder von fettem Grase, frißt reifendes Getreide, Knospen, Obst, Waldbeeren, Schwämme und dergleichen, wühlt nebenbei Ameisenhaufen auf und erlabt sich an den Larven wie an den Alten, deren eigenthümliche Säure seinem Gaumen behagen mag, oder wittert, zumal im Süden, einen Bienenstock aus, welcher ihm dann leckere und höchst willkommene Kost gewährt. Im südlichen Kärnten trägt man die Bienenstöcke im Sommer ins Gebirge, um sie, je nachdem die Blüte der Alpenpflanzen eintritt, niedriger oder höher an den Bergen aufzustellen. Hier findet sich zuweilen ein aus Krain herübergekommener Bär ein und thut dann großen Schaden, indem er die Stöcke zerbricht und ihres Inhaltes entleert. Vor einigen Jahren zog ein solcher Irrling von einem Bienenstande zum anderen und vernichtete über hundert Stöcke, unter ihnen acht meines Gewährsmannes, des Försters Wippel. Auch in Sibirien und Turkestan wird er den Immenzüchtern sehr schädlich. In den Waldungen des Burejagebirges kehrt er im Juni und Juli, wenn es ihm noch an Beeren fehlt, vom Winde umgebrochene Bäume um, deren Mulm er nach Käfern und ihren Larven durchsucht. An solchen umgewälzten Windfällen und an den zerwühlten Ameisenhaufen erkennt man überall im Gebirge sein Vorhandensein. Sobald die Reife der Beeren beginnt, zieht er diesen nach, biegt auch junge, beerentragende Bäume, namentlich Traubenkirschenstämme, zum Boden herab, um zu deren Früchten zu gelangen; wenn das Getreide, insbesondere Hafer und Mais, Körner ansetzt, findet er in den Feldern sich ein, läßt sich nieder und rutscht, in einer einzigen Nacht manchmal einen ganzen Acker verwüstend, sitzend auf und ab, um in aller Bequemlichkeit die Aehren und Rispen zum Maule führen zu können; in den Herbstmonaten geht er den abfallenden Bücheln oder in den Waldungen Sibiriens den Zirbelnüssen nach, soll auch, nach Radde gewordenen Mittheilungen, die Zirbelfichten besteigen und deren Wipfel abbrechen, um zu den körnerreichen Zapfen zu gelangen. In den ostsibirischen Gebirgen unternimmt er weite Wanderungen von einem Waldtheile zum anderen oder von der Höhe zur Tiefe, einzig und allein der schossenden Alpenpflanzen, reifenden Beeren und Wildäpfel halber. So lange er Pflanzenkost in reichlicher Menge zur Verfügung hat, hält er sich an diese; wenn die Noth ihn treibt oder wenn er sich an thierische Nahrung gewöhnt hat, wird er zum Raubthiere in der eigentlichen Bedeutung des Wortes. Nunmehr stellt er allen größeren Thieren, am liebsten Schafen, doch auch Ochsen, Pferden und verschiedenem Wilde nach. Größeres Vieh greift er von hinten an, nachdem er es durch Umherjagen ermüdet hat, oder sucht dasselbe, zumal wenn es auf höheren Bergen weidet, durch das schreckerregende Brüllen zu versprengen und es zu vermögen, sich freiwillig in den Abgrund zu stürzen, klettert sodann behutsam nach und frißt sich unten satt. Glückliche Erfolge mehren seinen Muth oder seine Dreistigkeit. Er unternimmt größere und immer weitere Streifzüge und kommt nachts kühn selbst bis an die Dörfer oder einzelnen Ställe heran, um dort mit noch größerer Bequemlichkeit zu rauben. Einzelne Alpenbären sollen mit bemerkenswertem Geschick einen Ort zum Hinterhalte wählen, von welchem aus sie eine Weide überblicken und den günstigsten Zeitpunkt wahrnehmen können, auf sie herunterzustürzen. Hat sich ein Herdenthier von den übrigen getrennt, so wird es gewöhnlich die Beute des lauernden Bären, welcher plötzlich hervorkommt und das Thier, es mag so behend sein als es will, so lange umherjagt, bis es ermüdet ihm sich hingibt oder in den Abgrund springt.

Im Ural gilt der Bär als der schlimmste Feind der Pferde. Fuhrleute und Postkutscher weigern sich zuweilen, nachts durch einen Wald zu fahren, und scheinen hierzu alle Ursache zu haben, so selten es auch vorkommen mag, daß ein Bär Pferde vor dem Wagen angreift. Solche aber, welche frei im Walde weiden, sind niemals vor ihm sicher. Ein mir befreundeter Bärenjäger, von Beckmann, erzählte mir als Augenzeuge, wie das Raubthier bei seinem Angriffe verfährt. In der Nähe eines sumpfigen Dickichts weideten mehrere Pferde, angesichts des auf dem Anstande regungslos verharrenden Jägers. Da erschien, aus dem Dickicht kommend, ein Bär und näherte sich, langsam schleichend, den Pferden mehr und mehr, bis diese ihn wahrnahmen und in höchster Eile die Flucht ergriffen. Mit mächtigen Sätzen folgte der Bär, holte das eine der Pferde in überraschend kurzer Zeit ein, schlug es mit der einen Brante auf den Rücken, packte es mit der zweiten vorn im Gesichte, warf es zu Boden und zerriß ihm die Brust. Als er sah, daß unter den geflüchteten Thieren eines lahm war und nicht zu entkommen vermochte, lief er, die geschlagene Beute verlassend, auch dem zweiten Opfer nach, erreichte es rasch und tödtete es ebenfalls. Beide Pferde schrien entsetzlich; der Bär antwortete mit lautem Gebrülle.

Ist Meister Braun einmal dreist geworden, so kommt er auch an Ställe heran, und versucht, deren Thüren zu erbrechen oder, wie in Skandinavien mehrmals geschehen sein soll, deren Dächer abzudecken. Gelangt er glücklich in den Viehstall, so schlachtet er hier eine Kuh ab, reißt sie vom Stricke los, umklammert sie mit einem Vorderlaufe, faßt mit der anderen Tatze in das Dachgebälk hinein und ist stark genug, um auf diese Weise die Kuh durch die Oeffnung zu ziehen. Dann wird das Opfer mit Leichtigkeit weiter geschafft. Hierbei überwindet er Hindernisse aller Art, überklettert, wie man vielfach beobachtet hat, mit einem erwürgten Pferde oder Rinde im Arme sogar jene gefährlichen Alpenstege, zwei neben einander liegende Baumstämme, welche über einen Abgrund führen. In den Alpen wird er, namentlich an nebeligen Tagen, sehr gefährlich, weil er sich dann der Herde unbemerkt nähern und, ohne daß es die anderen Thiere merken, einer Kuh auf den Rücken springen kann. Hat er ein Rind gepackt und wird er von den anderen bemerkt, so sammelt sich die ganze Herde schnaubend und brüllend um ihn her, und die muthigen Stiere gehen mit niedergebeugten Hörnern wohl auf ihn los und schlagen ihn in die Flucht.

Hirsche, Rehe oder Gemsen entgehen ihm, Dank ihrer Schnelligkeit, fast regelmäßig; gleichwohl jagt er auch im Norden Skandinaviens den Renthieren längere Zeit eifrig nach. Selbst den Fischen stellt er nach und verfolgt, ihnen zu gefallen, den Lauf der Flüsse auf weite Strecken.

In der Regel frißt der Bär nicht sogleich von einer größeren Beute, welche er schlug, läßt das Opfer vielmehr erst einige Zeit liegen und umgeht es, schnüffelnd und leise brummend, mehrere Male, deckt es auch wohl mit aufgerafftem Moose zu und kehrt später zu ihm zurück, um sein Mahl zu halten. In den Wäldern des Ural findet man nicht selten Pferde, deren Kopf, Hals, Schenkel und Schwanz in dieser Weise verhüllt sind, vergräbt hier auch, um Bären anzulocken, verendete Pferde bis auf ein Bein und setzt sich, oft mit gutem Erfolge, nebenbei auf den Anstand. Daß der Bär unter Umständen Aas angeht, ist durch die reichen Erfahrungen russischer Jäger hinlänglich verbürgt. Wenn Viehseuchen wüthen und die sibirischen Bauern zwingen, die gefallenen Stücke einzugraben, wühlen Bären diese wieder hervor, um an ihnen sich zu sättigen; es erscheint deshalb auch glaublich, daß Meister Braun zuweilen zum Leichenräuber wird. So erlegte man in dem sibirischen Dorfe Makaro einen Bären auf dem Friedhofe, als er gerade beschäftigt war, einen kurz vorher beerdigten Leichnam auszugraben.

Mit der hier oder da bevorzugten Nahrung steht, wie erklärlich, das Wesen des Thieres vollständig im Einklange: der pflanzenfressende Bär ist ein feiger und furchtsamer Gesell, der räuberisch auftretende wird zu einem gefährlichen Gegner der Menschen und der von ihm bedrohten Thiere. »Auf Kamtschatka«, erzählt Steller, »gibt es Bären in unbeschreiblicher Menge, und man sieht solche herdenweise auf den Feldern umherschweifen. Ohne Zweifel würden sie längst ganz Kamtschatka aufgerieben haben, wären sie nicht so zahm und friedfertig und leutseliger als irgendwo in der Welt. Im Frühjahre kommen sie haufenweise von den Quellen der Flüsse aus den Bergen, wohin sie sich im Herbste der Nahrung wegen begeben, um daselbst zu überwintern. Sie erscheinen an der Mündung der Flüsse, stehen an den Ufern, fangen Fische, werfen sie nach dem Ufer und fressen zu der Zeit, wenn die Fische im Ueberflusse sind, nach Art der Hunde nichts mehr von ihnen als den Kopf. Finden sie irgend ein stehendes Netz, so ziehen sie solches aus dem Wasser und nehmen die Fische heraus. Gegen den Herbst, wenn die Fische weiter in dem Strome aufwärts steigen, gehen sie allmählich mit denselben nach den Gebirgen. – Wenn ein Itällman einen Bären ansichtig wird, spricht er ihn von weitem an und beredet ihn, Freundschaft zu halten. Mädchen und Weiber lassen sich, wenn sie auf dem Torflande Beeren aufsammeln, durch die Bären nicht hindern. Geht einer auf sie zu, so geschieht es nur um der Beeren willen, welche er ihnen abnimmt und frißt. Sonst fallen sie keinen Menschen an, es sei denn, daß man sie im Schlafe stört. Selten geschieht es, daß der Bär auf einen Schützen losgeht, er werde angeschossen oder nicht. Sie sind so frech, daß sie wie Diebe in die Häuser einbrechen und, was ihnen vorkommt, durchsuchen.«

Vor dem Eintritte des Winters bereitet sich der Bär eine Schlafstätte, entweder zwischen Felsen oder in Höhlen, welche er vorfindet, sich selbst gräbt, beziehentlich erweitert, oder in einem hohlen Baume, oft auch in einer dunkeln Dickung, wo er entweder unter einem Windbruche sich verbirgt oder die um das zu erwählende Lager stehenden Stämme abbricht, auf sich herabzieht und so ein Obdach bildet, unter welchen er sich einschneien läßt. Das Lager der Bärin wird sorgfältig mit Moos, Laub, Gras und Zweigen ausgepolstert und ist in der That ein sehr bequemes, hübsches Bett. In den galizischen Karpathen, woselbst man diese Winterwohnung »Gaura« nennt, zieht die Bärin, laut Knaur, Höhlen in sehr starken Bäumen anderen Lagerplätzen vor, falls das »Thor«, das heißt die Eingangsöffnung, nicht zu groß ist. Noch vor dem ersten Schneefalle ordnet sie ihr Winterlager, indem sie die Gaura von Erdthcilen, faulem Holze und anderen unsauberen Stoffen reinigt und sodann das Innere mit Reisig auspolstert, welches sie, unter sorgsamer Auswahl der Zweigspitzen, von dem Unterwuchse der nächsten Umgebung abbricht. Mit Eintritt strengerer Kälte bezieht der Bär seinen Schlupfwinkel und hält hier während der kalten Jahreszeit Winterschlaf. Die Zeit des »Einschlagens« oder Beziehens der Wohnung richtet sich wesentlich nach dem Klima der betreffenden Gegend und nach der Witterung. Während die Bärin meist schon anfangs November sich zurückzieht, schweift der Bär, wie ich in Kroatien durch Abspüren einer Fährte selbst erfuhr, noch Mitte Decembers umher, gleichviel ob Schnee liegt und strenge Kälte herrscht oder nicht. Nach Versicherung russischer Bärenjäger soll er vor dem Schlafengehen die Umgebung seines Lagers genau untersuchen und dasselbe mit einem anderen vertauschen, wenn er nach verschiedenen Seiten hin auf menschliche Spuren stößt. Tritt mitten im Winter Thauwetter ein, so verläßt er sogar in Rußland und Sibirien zuweilen sein Lager, um zu trinken oder auch Nahrung zu nehmen. Gleichmäßige Kälte und tiefer Schnee fesseln ihn an das Lager, und er kann so fest und tief schlafen, daß ihn selbst das Fällen von Bäumen in der Nähe seines Lagers nicht stört. »Kurz nach Beginn seiner Winterruhe«, schreibt mir Löwis, »scheint er zum Verlassen des Lagers weit mehr geneigt zu sein als im Hochwinter. Daß er in Livland während drei bis vier Monaten gänzlich unter dem Schnee begraben liegt, durchaus keine Nahrung zu sich nimmt, um diese Zeit auch nur mit gänzlich leeren Eingeweiden gefunden wird, ist ganz sicher«. Bei gelinder Witterung dagegen währt seine Winterruhe vielleicht nur wenige Wochen und unter milderen Himmelsstrichen denkt er wahrscheinlich gar nicht an einen derartigen Rückzug. Hierauf deuten Beobachtungen, welche ich und andere an gefangenen Bären angestellt haben. Sie halten keinen Winterschlaf, benehmen sich im Winter überhaupt kaum anders als im Sommer. Solange ihnen regelmäßig Nahrung gereicht wird, fressen sie fast ebensoviel wie sonst, und in milden Wintern schlafen sie wenig mehr als im Sommer. Die Bärin ist, wenn die Zeit des Gebärens herannaht, vollständig wach und munter, schläft aber im Freien vor und nach der Geburt der Jungen ebenso tief und fest wie der Bär und frißt, wie ich durch eigene Beobachtungen mich überzeugt habe, während der eben angegebenen Zeit, selbst in der Gefangenschaft, nicht das geringste. Da der Bär im Laufe des Sommers und Herbstes gewöhnlich sich gut genährt hat, ist er, wenn er sein Winterlager bezieht, regelmäßig sehr feist, und von diesem Fette zehrt er zum Theile während des Winters. Im Frühjahre kommt er wie die meisten anderen Winterschläfer in sehr abgemagertem Zustande zum Vorscheine. Die Alten, denen dies bekannt war, bemerkten auch, daß der ruhende Bär, wie es seine Gewohnheit überhaupt ist, zuweilen seine Pfoten beleckt, und glaubten deshalb annehmen zu müssen, daß er das Fett aus seinen Tatzen sauge. Daß letzteres unwahr ist, sieht jedes Kind ein; gleichwohl werden selbst heutigen Tages noch diese Märchen gläubig weiter erzählt. Zum endlichen Verlassen seines Winterlagers zwingt ihn immer und überall das Thauwetter, welches sein Bett mit Wasser füllt und dadurch ihn aus dem Schlafe schreckt.

Ueber die Fortpflanzungsgeschichte des Bären bekunden selbst die neuesten naturwissenschaftlichen Werke noch eine um so auffallendere Unsicherheit, als der Bär ja doch zu den Raubthieren gehört, welche oft zahm gehalten werden. Es liegt jetzt über die Bärzeit, die Begattung und Geburt unseres Thieres eine Reihe von Beobachtungen vor, welche allerdings sämmtlich an gefangenen Bären angestellt wurden, aber unter sich so übereinstimmend sind, daß sie es rechtfertigen, wenn man von ihnen auf das Freileben schließt. Die Bärzeit ist der Mai und der Anfang des Juni; denn die Aufregung der Geschlechter währt einen ganzen Monat lang. Von mir gepflegte Bären begatteten sich zum ersten Male anfangs Mai, von nun ab aber täglich zu wiederholten Malen bis zur Mitte Juni; andere Beobachter erfuhren genau dasselbe. Nur wenn man ein lange getrenntes Bärenpaar erst später zusammenbringt, kann es vorkommen, daß die Brunst auch noch im Juli, August und September eintritt. Die Paarung geschieht nach Hundeart. Gänzlich falsch ist es, wenn gesagt wird, daß der Bär in strenger Ehe lebe und eine Untreue gegen die einmal gewählte Bärin sich nicht zu Schulden kommen lasse. Unter den vorstehend erwähnten Bären herrschte scheinbar ein sehr treues und zärtliches Verhältnis; als ich jedoch ein zweites Bärenpaar in den Zwinger bringen ließ, welchen bisher das erste eingenommen hatte, entstand zwischen den Männern sofort ein ernsthafter Kampf, keineswegs aber um die Liebe einer Bärin, sondern einzig und allein um die Herrschaft über beide zusammen. Der stärkere Bär, welcher den anderen bald besiegte, begattete auch die zweite Bärin und zwar vor den Augen seiner rechtmäßigen Gemahlin, welche, oben auf dem Baume sitzend, dem Schauspiele zusehen mußte.

Die Kämpfe zwischen den beiden Bären bewiesen deren Feigheit schlagend genug. Beide Recken gingen vorsichtig gegeneinander los, beschnüffelten sich mit zur Seite gesenkten Köpfen, schielten bedenklich auf einander hin und zogen sich gleichzeitig zurück, sobald einer die Tatze erhob. Das Gefecht selbst wurde durch einige blitzschnell gegebene Brantenschläge eröffnet, bei welchen der empfangende Theil sich jedesmal scheu zur Seite bog, dann aber ebenso rasch zum angreifenden wurde. Hierauf erhoben sich beide Bären, packten sich wie zwei ringende Männer und brüllten sich mit weit geöffneten Rachen an, ohne sich jedoch zu beißen. Nach einigem Hin- und Herschütteln ließen sie wiederum los, und das Kampfspiel begann von neuem.

Linné gab die Tragzeit der Bärin zu hundertundzwölf Tagen an, weil er den Oktober für die Bärzeit annahm. In Wirklichkeit beträgt die Trächtigkeitsdauer mindestens sechs Monate, wahrscheinlich noch etwas mehr. Knaur fand in den Karpathen am 11. März in einer nach dem Tode der Bärin von ihm untersuchten »Gaura« zwei Junge von Kaninchengröße und sprach ihnen ein Alter von fünf bis sechs Wochen zu, bestätigt damit aber nur die obige Angabe über die Geburtszeit der Jungen, welche anfänglich so langsam wachsen, daß selbst ein tüchtiger Weidmann über ihr Alter um einige Wochen sich täuschen kann. Pietruvsky beobachtete an seinen gefangenen Bären, daß die Mutter in den ersten zwei Wochen nach der Geburt ihrer Jungen diese gar nicht verließ, nicht einmal, wenn der Hunger oder Durst sie quälte. Erst nach vierzehn Tagen trank sie etwas Milch, welche ihr jedoch sehr nahe gestellt werden mußte. Sie legte ihre vier Tatzen um die kleinen Bären, deckte sie auch mit der Schnauze zu und bildete ihnen so eine sehr warme Wiege. Drei Wochen nach der Geburt richtete sie sich öfters auf, und von nun an ging sie auch einige Schritte von den Jungen weg. Diese blieben vier Wochen lang blind und begannen erst nach Verlauf von zwei Monaten langsam umherzugehen. Im April spielten sie auf dem Hofe, im Mai hatten sie die Größe eines, jungen Pudels erreicht und sprangen hurtig umher.

Auch eine von mir gepflegte Bärin brachte in der vorletzten Woche des Januar zwei Junge. Wir bereiteten ihr im Inneren des Zwingers ein weiches Strohlager, und sie nahm dies dankbar entgegen. Das eine der Jungen starb kurz nach der Geburt an Nabelverblutung, das andere war ein kräftiges und munteres kleines Thier von 25 Centimeter Länge. Ein silbergrauer, sehr kurzer Pelz bekleidete es; die Augen waren dicht geschlossen; das Gebaren deutete auf große Hülflosigkeit; die Stimme bestand in einem kläglichen, jedoch kräftigen Gewinsel. Die Bärin, welche von ihrem Eheherrn getrennt wurde, legte sehr wenig Zärtlichkeit gegen das Junge an den Tag, zeigte dagegen eine um so größere Sehnsucht nach ihrem Bären. Sobald dieser der Thüre ihrer Zelle sich nahte, verließ sie ihr Junges augenblicklich und schnüffelte und schnaufte den Herrn Gemahl an. Ihren Sprossen behandelte sie mit beispiellosem Ungeschick, ja mit förmlicher Roheit. Sie schleppte ihn in der Schnauze wie ein Stück Fleisch umher, ließ ihn achtlos ohne weiteres zu Boden fallen, trat ihn nicht selten und mißhandelte ihn, so daß er schon am dritten Tage starb. Dies geschah einzig und allein aus überwiegender Hinneigung zu dem Bären; denn sie wurde, als beide Thiere wieder zusammengebracht werden konnten, augenblicklich ruhig, während sie früher im höchsten Grade unruhig gewesen war.

Zwei Jahre später brachte dieselbe Bärin wieder Junge und zwar bereits am 5. Januar. Diesmal benahm sie sich im wesentlichen ganz so, wie Pietruvsky es geschildert. Schon etwa drei Wochen vor der Geburt zog sie sich in ihre Zelle zurück, ordnete das Stroh zu einem Lager, war träge und unlustig und fraß kaum noch. Einige Tage später nahm sie keine Nahrung mehr zu sich und ließ selbst das ihr gereichte Wasser unberührt. Die neugeborenen Jungen schützte sie in der angegebenen Weise, legte sich jedoch manchmal auf die andere Seite, immer so, daß sie den Rücken der Thüre ihrer Zelle zukehrte. Um den Bären im benachbarten Raume bekümmerte sie sich nicht, beschäftigte sich überhaupt nur mit ihren Jungen. Am 17. Februar verließ sie, so viel beobachtet werden konnte, zum ersten Male ihr Lager, um zu trinken; gefressen hatte sie bis dahin nicht, nahm von nun an aber wieder etwas Nahrung an. Ein Junges war gestorben; das überlebende hatte um diese Zeit die Größe eines halbwüchsigen Kaninchens erreicht. Im Alter von etwa fünf Wochen öffneten sich seine Augen; Ende Februar begann es sich zu bewegen, war aber noch ungemein täppisch und ungeschickt, Ende März spazierte es in der Zelle auf und ab, im April versuchte es weitere Ausflüge zu machen. Die Alte hielt den Sprößling in strenger Zucht, achtete auf jeden seiner Schritte und holte ihn mit der Brante gewaltsam herbei, wenn er sich entfernen wollte; für seine Reinigung sorgte sie dadurch, daß sie ihn zuweilen in das Wasserbecken warf und, nachdem er sich gebadet, wieder mit der Brante herauszog. Der erste gegen den Willen der Mutter gelungene Ausflug kostete dem niedlichen Geschöpfe das Leben: es verirrte sich beim Zurückkehren in den Zwinger der Eisbären und wurde von diesen sofort zerrissen. Die Alte bekundete wenig Kummer über den Verlust des Jungen, benahm sich wenigstens gegen den Bären, zu welchem sie gebracht worden war, ebenso zärtlich oder hingebend wie je.

Von denen, welche Bären in der Freiheit beobachteten, wird nun ferner angegeben, daß die Alte ihre Jungen bis zur nächsten Bärzeit mit sich umherführe, dann aber verstoße und sie zur Selbständigkeit zwinge. Ich bin überzeugt, daß die freilebende Bärin nicht alljährlich, sondern nur ein Jahr um das andere Junge bringt. Im Mai, der auf die Geburt der letzteren folgenden Bärzeit, sind die Jungen noch zu klein, als daß die Mutter sie verstoßen könnte, und läßt sich kaum annehmen, daß die Bärin sich dann schon wieder paaren sollte. Beobachtungen an gefangenen Bären sprechen für meine Behauptung, obschon auch mehrere Fälle des Gegentheils in Erfahrung gebracht wurden. Aber immer hatte man dann der Bärin die Jungen genommen, oder es waren diese bei oder bald nach der Geburt zu Grunde gegangen. Unter solchen Umständen werden alle Säugethiere früher brünstig als sonst. Eine Bärin, welche Forstmeister Soucha gefangen hielt, brachte innerhalb vier Jahren viermal Junge, im Laufe des Jahres 1869 sogar zweimal, am 6. Januar und am 29. December nämlich. Aber sie erdrückte diese Jungen das erste und das zweite Mal, und die des dritten Wurfes wurden künstlich aufgezogen. Das sind unnatürliche Verhältnisse, welche für das freilebende Thier nicht maßgebend sein können. Erfahrene russische Bärenjäger, welche ich befragte, waren mit mir derselben Ansicht, verwunderten sich sogar, als ich ihnen sagte, daß man noch nicht wisse, ob die freilebende Bärin alljährlich oder nur ein Jahr um das andere gebäre.

Die von der Alten endlich verstoßenen jungen Bären sollen sich hierauf während des Sommers in der Nähe des alten Lagers umhertreiben und dieses bei schlechtem Wetter so lange benutzen, als sie nicht vertrieben werden, auch gern mit anderen Jungen ihrer Art vereinigen. Eine zuerst von Eversmann veröffentlichte Beobachtung der russischen Bauern und Jäger läßt solche Vereinigungen in eigenthümlichem Lichte erscheinen. Jene haben erfahren, daß die Bärenmutter ihre älteren Kinder zur Wartung der jüngeren benutzt und bezüglich preßt, weshalb auch solche zweijährige, mit der Mutter und Geschwistern umherlaufende Büren geradezu » Pestun«, das heißt Kinderwärter, genannt werden. Von einer Bärenfamilie, welche die Kama durchkreuzt hatte, erzählt Eversmann folgendes: »Als die Mutter am jenseitigen Ufer angekommen, sieht sie, daß der Pestun ihr langsam nachschleicht, ohne den jüngeren Geschwistern, welche noch am anderen Ufer waren, behülflich zu sein. Sowie er ankommt, erhält er von der Mutter stillschweigend eine Ohrfeige, kehrt sofort nach eröffnetem Verständnisse wieder um und holt das eine Junge im Maule herüber. Die Mutter sieht zu, wie er wieder zurückkehrt, um auch das andere herbeizuholen, bis er dasselbe mitten im Flusse ins Wasser fallen läßt. Da stürzt sie hinzu und züchtigt ihn aufs neue, worauf er seine Schuldigkeit thut und die Familie in Frieden weiter zieht.« Unter den Bauern und Jägern Rußlands und Sibiriens ist allgemein bekannt, daß jede Bärin ihren kleinen Jungen einen Pestun zugesellt. Ihm fällt unter anderem die Aufgabe zu, die im Dickicht verborgenen Jungen zu überwachen, während die Alte eine Beute beschleicht oder an einem erschlagenen Opfer, welches sie nicht wegschleppen mag, sich sättigt; er theilt im Winter mit ihr dasselbe Lager, wird auch erst dann seines Dienstes entlassen und freigegeben, wenn ein anderer zu seinem Ersatze gefunden wurde. Daher sieht man unter Umständen auch wohl einen vierjährigen Pestun in Gesellschaft einer Bärenfamilie.

Junge, etwa fünf bis sechs Monate alte Bären sind höchst ergötzliche Thiere. Ihre Beweglichkeit ist groß, ihre Tölpelhaftigkeit nicht geringer, und so erklärt es sich, daß sie fortwährend die drolligsten Streiche ausführen. Ihr kindisches Wesen zeigt sich in jeder Handlung. Sie sind spiellustig im hohen Grade, klettern aus reinem Uebermuthe oft an den Bäumen empor, balgen sich wie muntere Buben, springen ins Wasser, rennen zweck- und ziellos umher und treiben hunderterlei Possen. Ihrem Wärter beweisen sie keine besondere Zärtlichkeit, sind vielmehr gegen jedermann gleich freundlich und unterscheiden nicht zwischen dem einem oder dem anderen. Wer ihnen etwas zu fressen gibt, ist der rechte Mann; wer sie irgendwie erzürnt, wird als Feind angesehen und womöglich feindlich behandelt. Sie sind reizbar wie Kinder; ihre Liebe ist augenblicklich gewonnen, ebenso rasch aber auch verscherzt. Grob und ungeschickt, vergeßlich, unachtsam, täppisch, albern, wie ihre Eltern, sind auch sie; nur treten bei ihnen alle diese Eigenschaften schärfer hervor. Wenn sie allein gelassen werden, können sie sich stundenlang damit beschäftigen, unter sonderbarem Gebrumme und Geschmatze ihre Tatzen zu belecken. Jedes ungewohnte Ereignis, jedes fremde Thier erschreckt sie; entsetzt richten sie sich aus und schlagen ihre Kinnladen klappend aufeinander. Schon

im zweiten Halbjahre ihres Lebens nehmen sie das Wesen der Alten an, werden roh und bissig, mißhandeln, so feig sie sind, schwächere Hausthiere, beißen oder kratzen selbst den Gebieter und können nur durch Prügel in Ordnung gehalten werden. Mit zunehmendem Alter werden sie ungeschickter, roher, freßgieriger, raublustiger und gefährlicher. Man kann auch sie lehren, ihnen etwas beibringen, sie zu einfachen Kunststücken abrichten, darf ihnen jedoch niemals trauen; denn sie sind, wie alle geistlosen Geschöpfe, unberechenbar und ihre gewaltige Stärke, Bosheit und Tücke stets zu fürchten. So eignen sie sich wohl für den Zwinger im Thiergarten oder, so lange sie noch nicht vollständig erwachsen sind, zum Schauthiere eines umherziehenden Bärenführers, niemals aber zu einem innigeren Verkehre mit dem gesitteten Menschen. Diese Erfahrung haben alle gemacht, welche den Versuch wagten, das ungebärdige und unverläßliche Thier zu erziehen, und mehr als ein Lehrmeister hat dabei Gesundheit und Leben verloren.

Wir wissen nicht bestimmt, wie lange das Wachsthum des Bären währt, dürfen aber annehmen, das mindestens sechs Jahre vergehen, bevor er zum Hauptbären wird. Das Alter, welches er überhaupt erreichen kann, scheint ziemlich bedeutend zu sein. Man hat Bären fünfzig Jahre in der Gefangenschaft gehalten und beobachtet, daß die Bärin noch in ihrem einunddreißigsten Jahre Junge geworfen hat.

Die Bärenjagd gehört zu dem gefährlichen Weidwerke; doch werden gerade neuerdings von geübten Bärenjägern die schauerlichen Geschichten, welche man früher erzählt hat, in Abrede gestellt. Ruhige und kalte Jäger behaupten, daß für sichere Schützen die Jagd fast gefahrlos ist.

Gute Hunde bleiben unter allen Umständen die besten Gehülfen des Jägers. Sie suchen den Bären nicht bloß auf, sondern stellen ihn auch so fest, daß er gar nicht Zeit gewinnt, sich mit dem Jäger zu beschäftigen. Nur, wenn er in die Enge getrieben ist, wird er zum furchtbaren Gegner der Menschen; sonst trabt er, selbst verwundet, eilig seines Weges. Anders verhält es sich, wenn man die Jungen einer Bärin angreift; denn angesichts der letzteren zeigt sie wirklich erhabenen Muth.

Im südöstlichen Europa erlegt man den Bären hauptsächlich während der Feistzeit auf Treibjagden, seltener auf dem Anstande und nur ausnahmsweise in oder vor seinem Winterlager; in Rußland dagegen sucht man ihn gerade hier mit Vorliebe auf. Da der Bär sich treiben läßt und seinen Wechsel einhält, kann man, nachdem er durch kundige Jäger bestätigt worden ist, bei Treibjagden ebensowohl wie auf dem Anstande mit ziemlicher Sicherheit auf Erfolg rechnen, vorausgesetzt natürlich, daß man die Wechsel kennt. Kühles Blut und sichere Hand sind unerläßliche Eigenschaften, gute und erprobte Waffen unerläßliche Erfordernisse eines Bärenjägers; denn Meister Petz verlangt einen wohlgezielten, sofort und unbedingt tödtlich wirkenden Schuß und kämpft, wenn er nicht anders kann und vielleicht schmerzhaft verwundet wurde, mit Todesverachtung um sein gefährdetes Leben, läßt sich auch, nachdem er einmal den Schützen angenommen hat, durch die muthigsten und bissigsten Hunde, welche ihn sonst sehr behelligen, nicht beirren, sondern erhebt sich auf die Hinterbeine, geht wackelnden Ganges auf den Gegner zu und versucht, ihn durch Umarmen zu erdrücken oder mittels einiger Tatzenschläge zu fällen. Oft ist unter solchen Umständen das Weidmesser die einzige Rettung des Jägers, nicht allzu selten aber gibt es für diesen überhaupt keine Rettung mehr. Aus diesem Grunde zieht man ebensowenig oder doch ebenso selten allein zur Bärenjagd aus, wie man ohne erprobte Jagdgenossen eine Löwen- oder Tigerjagd unternimmt, während man in Gesellschaft solcher wenig zu fürchten hat. In den meisten Fällen rettet der Nachbarschütz einen vom Bären bedrohten Jäger, und schon das Bewußtsein, nicht ohne Hülfe zu sein, verleiht jedem einzelnen Jagdgenossen Ruhe und Muth. Unglücksfälle sind allerdings auch bei Treibjagden nicht ausgeschlossen, in der Regel aber doch nur Folge der Ungeschicklichkeit und Unachtsamkeit von Schützen oder der Voreiligkeit von Treibern, welche für die Bärenjagd nicht taugen.

Vor oder in seinem Winterlager erlegen die Russen den Bären entweder kurz nachdem er sich eingeschlagen hat, oder im Spätwinter, wenn eine harte Schneekruste das Eindringen in die Wälder gestattet. Der Bauer, welcher ein Winterlager aufgefunden hat, verkauft den in ihm schlafenden Bären zum Preise von zwanzig bis hundert Rubel an ihm bekannte Jäger. An einem bestimmten Tage begeben sich diese an Ort und Stelle, verwahren zwei oder drei Seiten des Dickichtes durch Treiber, besetzen eine Linie und senden sodann den »Besitzer« des Bären nebst mehreren Hunden zu dem Lager, um den Schläfer zu wecken und aufzutreiben. Zuweilen liegt der Bär so fest, daß man ihn nur mit Hülfe von Stangen oder mittels eines in das Lager geworfenen und hier sich entladenden Kanonenschlages zum Aufstehen zwingen kann. Ist er minder hartnäckig, so verläßt er bei Ankunft der Hunde sofort das Lager, schleicht im Dickichte hin und her, versucht hier und da durchzubrechen, wird, durch lautes Geschrei überall zurückgescheucht, furchtsam, entleert sich vor Angst und läuft satzweise von einer Stelle zur anderen, geräth auch wohl in Wuth, hebt sich, um Umschau zu halten, rennt, nachdem er wiederum sich erniedrigt, auf einen Treiber zu, um diesen anzugreifen, kommt endlich aber doch einem der Jäger zum Schusse und endet sein Leben, bevor es ihm gelang, Unheil zu verüben.

Neben weidgerechter Jagd betreibt man überall noch andere, wendet überhaupt alle Mittel an, um des Raubthieres da, wo es lästig wird, sich zu entledigen. Kühner Mannesmuth und Hinterlist vereinigen sich zur Erreichung dieses Zieles. In Galizien und Siebenbürgen legt man schwere Schlageisen auf seine Wechsel, befestigt an ihnen eine Kette, und an dieser mittels eines längeren, festen Strickes einen schweren Klotz. Der Bär tritt gelegentlich in eines der Eisen, versucht vergeblich, von ihm sich zu befreien oder die Kette zu zerbeißen, hängt sich schließlich an einem Baume fest, mattet sich ab und geht elendiglich zu Grunde. Dem Jäger, welcher alle zwei Tage die Wechsel begeht, zeigt das geschleppte Eisen, die Kette oder der Klotz den von dem gefangenen Bären genommenen Weg deutlich genug an, um ihn sicher aufzufinden. »Die Asiaten«, erzählt Steller, »machen ein Gebäude von vielen aufeinander liegenden Balken, welche alle zusammenstürzen und die Bären erschlagen, sobald sie auf die vor ihnen leise aufgestellten Fallen kommen. Sie graben eine Grube, befestigen darin einen spitzen, geglätteten und gebrannten Pfahl, welcher einen Fuß hoch aus der Erde emporsteht, die Grube aber bedecken sie mit Gras. Vermittels eines Strickes stellen sie jetzt ein biegsames Schreckholz auf, welches, wenn der Bär mit dem Fuße auf den Strick tritt, losschlägt und das Thier dergestalt erschreckt, daß es heftig zu laufen anfängt, unvorsichtigerweise in die Grube fällt, sich auf den Pfahl spießt und selbst tödtet. Auch befestigen viele eiserne und spitze Fußangeln und Widerhaken in einem dicken, starken und zwei Schuh breiten Brete, legen solches auf des Bären Weg und stellen, eben wie vorher, ein Schreckholz auf. Sobald dieses losschlägt und den Bären erschreckt, verdoppelt er seine Schritte, tritt mit dem Fuße heftig in die Angel und ist also angenagelt. Daraus sucht er den Fuß herauszubringen und tritt mit dem anderen auch darein. Steht er nun gleich eine Weile auf den Hinterfüßen, so verdeckt er mit dem Brete den Weg und sieht nicht, wo er hingehen soll. Endlich, wenn er genug spekulirt und grimmig geworden ist, tobt er so lange, bis er auch mit den Hinterfüßen angenagelt wird. Nach diesem fällt er auf den Rücken und kehrt alle vier Füße mit dem Brete in die Höhe, bis er bei der Leute Ankunft erstochen wird. Noch lächerlicher fangen ihn die Bauern an der Lena und dem Ilmflusse. Sie befestigen an einen sehr schweren Klotz einen Strick, dessen anderes Ende mit einer Schlinge versehen ist. Dies wird nahe an einem hohen Ufer an den Weg gestellt. Sobald nun der Bär die Schlinge um den Hals hat und im Fortgehen bemerkt, daß ihn der Klotz hindere und zurückhalte, ist er doch nicht so klug, daß er die Schlinge vom Kopfe nehmen sollte, sondern ergrimmt dergestalt über den Klotz, daß er hinzuläuft, denselben von der Erde aufhebt und, um sich davon zu entledigen, mit der größten Gewalt den Berg hinunterwirft, zugleich aber durch das andere Ende, welches an seinem Halse befestigt ist, mit hinuntergerissen wird und sich zu Tode fällt. Bleibt er aber lebendig, so trägt er den Klotz wieder den Berg hinauf und wirft ihn nochmals hinab; dieses Spiel treibt er so lange, bis er sich zu Tode gearbeitet oder gefallen hat. Die Koräken suchen solche Bäume aus, welche krumm wie ein Schnellgalgen gewachsen sind. Daran machen sie eine starke, feste Schlinge und hängen Aas darin auf. Wenn der Bär solches ansichtig wird, steigt er den Baum hinauf und

bemüht sich, das Aas zu erhalten, wodurch er in die Schlinge kommt und bis zu der Koräken Ankunft bleibt, entweder todt oder lebendig, nachdem er mit dem Kopfe oder den Vorderfüßen in die Schlinge geräth. Wenn die Kamtschadalen einen Bären in seinem Lager ermorden wollen, versperren sie denselben darinnen zu mehrerer Sicherheit auf folgende Weise. Sie schleppen vieles Holz vor das Lager, welches länger, als der Eingang breit ist, und stecken ein Holz nach dem anderen hinein. Der Bär erfaßt dasselbe sogleich und zieht es nach sich. Die Kamtschadalen aber fahren so lange damit fort, bis die Höhle des Bären so voll ist, daß nichts mehr hineingeht, und er sich weder bewegen noch umwenden kann. Alsdann machen sie über dem Lager ein Loch und erstechen ihn darinnen mit Spießen.«

Wäre es nicht Steller, welcher diese Dinge erzählt, man würde ihm keinen Glauben schenken; die Wahrheitstreue dieses Beobachters ist aber so gewiß erprobt, daß uns kein Recht zusteht, an seinen Mittheilungen, bevor das Gegentheil erwiesen, zu mäkeln.

In Gegenden, wo viel Waldbienenzucht getrieben wird, hängt man an Bäumen mit Bienenstöcken einen schweren Klotz an einem Stricke auf, so daß derselbe dem Bären den Zugang zum Honige versperren muß. Dadurch, daß der Bär mit seiner Tatze den Klotz zur Seite drückt, dieser aber von selbst wiederkehrt, gerathen beide miteinander in Streit. Der Bär wird zuerst heftig und infolge dessen der Klotz auch, bis endlich der Klügste nachgibt und betäubt herunter fällt.

Hier und da tritt man dem Bären mit der Lanze und dem Weidmesser entgegen und kämpft mit ihm auf Tod und Leben. So sagen einzelne Russen, Skandinavier, Siebenbürger und namentlich die spanischen »Oseros« oder zünftigen Bärenjäger, deren Gewerbe vom Vater auf den Sohn erbt. Unter Mithülfe von zwei starken und tüchtigen Hunden sucht der Osero sein Wild in den fast undurchdringlichen Dickichten der Gebirgswälder auf und stellt sich ihm, sobald er es gefunden, zum Zweikampfe gegenüber. Er führt ein breites, schweres und spitziges Weidmesser und einen Doppeldolch, welcher in zwei sich gegenüberstehende, dreiseitig ausgeschliffene und nadelscharfe Klingen ausläuft und den Griff in der Mitte trägt. Den linken Arm hat er zum Schutze gegen das Gebiß und die Krallen des Bären mit einem dicken, aus alten Lumpen zusammengenähten Aermel überzogen; der Doppeldolch wird mit der linken Hand geführt, das Weidmesser ist die Waffe der rechten. So ausgerüstet tritt der Jäger dem von den Hunden aufgestörten Bären entgegen, sobald dieser sich anschickt, ihn mit einer jener Umarmungen zu bewillkommnen, welche alle Rippen im Leibe zu zerbrechen pflegen. Furchtlos läßt er den brummenden, auf den Hinterbeinen auf ihn zuwandelnden Bären herankommen; im günstigen Augenblicke aber setzt er ihm den Doppeldolch zwischen Kinn und Brust und stößt ihm denselben mit der oberen Spitze in die Gurgel. Sobald der Bär sich verwundet fühlt, versucht er, das Eisen herauszuschleudern, und macht zu diesem Zwecke mit dem Kopfe eine heftige Bewegung nach unten. Dabei stößt er sich aber die zweite Klinge in die Brust, und jetzt rennt ihm der Osero das breite Weidmesser mehrere Male in den Leib. In dem Dorfe Morschowa im Ural lebt zur Zeit ein Bauermädchen, welches in ähnlicher Weise über dreißig Bären erlegt und durch ihre kühnen Heldenthaten einen weitverbreiteten Ruf sich erworben hat.

Der Nutzen, welchen eine glückliche Bärenjagd abwirft, ist nicht unbeträchtlich. Des von den Regierungen festgesetzten, sehr niedrigen Schußgeldes halber würde freilich kein Jäger sein Leben wagen, übte die Jagd nicht an und für sich selbst einen unwiderstehlichen Reiz auf den muthvollen Mann, und verschaffte sie ihm nicht Nebeneinnahmen, welche ungleich bedeutender sind als jene, welche die Regierungen aus Nützlichkeitsrücksichten zu zahlen sich bewogen finden. Die zweihundert Kilogramme Fleisch geben einen hübschen Ertrag; die Decke ist ihre dreißig bis hundert Mark werth;, das Bärenfett wird sehr gesucht und gut bezahlt. Dieses Fett ist weiß, wird nie hart, in verschlossenen Gefäßen selten ranzig, und sein in frischem Zustande widerlicher Geschmack verliert sich, wenn man es vorher mit Zwiebeln abgedämpft hat. Das Wildpret eines jungen Bären hat einen feinen, angenehmen Geschmack; die Keulen alter, feister Bären gelten, gebraten oder geräuchert, als Leckerbissen. Am meisten werden die Branten von den Feinschmeckern gesucht; doch muß man sich erst an den Anblick derselben gewöhnen, weil sie, abgehärt und zur Bereitung fertig gemacht, einem auffallend großen Menschenfuße in widerlicher Weise ähneln. Ein mit Champignons zubereiteter Bärenkopf endlich gilt als ein vortreffliches Gericht.

Die Bäuerinnen im Ural legen der Klaue, die Ostjaken dem Reißzahne geheimnisvolle Kräfte bei. Ein Bärenjäger im Ural muß die Decke eines von ihm erlegten Bären wohl in Acht nehmen, will er nicht erleben, daß die jungen Mädchen alle an ihr haftenden Klauen stehlen. Denn solche Klaue, insbesondere die vierte der rechten Vorderbrante, zwingt jeden Jüngling, das Mädchen, welches ihn heimlich mit ihr kratzte, inbrünstig zu lieben, ist deshalb auch wohl einen bis drei Rubel werth. Der Bärenzahn aber wird dem rechtlichen Ostjaken zu einem Talisman, welcher vor Krankheit und Gefahr schützt und Falschheit und Lüge an das Licht bringt. Kein Wunder daher, daß der Ostjake, welcher einen Bären erlegte, das glückliche Ereignis durch einen absonderlichen Tanz verherrlicht.

Noch zu Anfange des vorigen Jahrhunderts galt es als ein fürstliches Vergnügen, gefangene Bären mit großen Hunden kämpfen zu lassen. Die deutschen Fürsten fütterten jene bloß zu diesem Zwecke in eigenen Gärten. »August der Starke«, so erzählt von Flemming, »hatte deren zwei, und es ereignete sich, daß einstmals aus dem Garten zu Augustusburg ein Bär entsprang, bei einem Fleischer ein Kalbsviertel herunterriß und, da ihn die Frau verjagen wollte, diese sammt ihren Kindern erwürgte, worauf Leute herbeieilten und ihn todtschossen.« Auf den Platz wurde der für den Kampf bestimmte Bär in einem Kasten gefahren, welcher durch einen Zug aus der Ferne so geöffnet werden konnte, daß er sich nach allen Seiten niederlegte und den Bären dann plötzlich befreite. Hierauf ließ man große, schwere Hunde gegen ihn los. Packten ihn diese fest, so konnte er ohne besondere Schwierigkeiten von einem Manne abgefangen werden. Im Dresdener Schloßhofe wurden im Jahre 1630 binnen acht Tagen drei Bärenhetzen abgehalten. In den beiden ersten mußten sieben Bären mit Hunden, im dritten aber mit großen Keulern kämpfen, von denen fünf auf dem Platze blieben; unter den Bären war nur einer von acht Centner Gewicht. Die Bären wurden noch außerdem durch Schwärmer gereizt und vermittels eines ausgestopften rothen Männchens genarrt. Gewöhnlich fingen die großen Herren selbst die von den Hunden festgemachten Bären ab; August der Starke aber pflegte ihnen den Kopf abzuschlagen.

Selbst in der Neuzeit werden noch hier und da ähnliche Kämpfe abgehalten. Auf dem Stiergefechtsplatze in Madrid läßt man bisweilen Bären mit Stieren kämpfen, und in Paris hetzte man noch im Anfange dieses Jahrhundertes angekettete Bären mit Hunden. Kobell, welcher einem derartigen Schauspiele beiwohnte, erzählt, daß der Bär die auf ihn anstürmenden Hunde mit seinen mächtigen Branten rechts und links niederschlug und dabei fürchterlich brummte. Als die Hunde aber hitzig wurden, ergriff er mehrere nacheinander, schob sie unter sich und erdrückte sie, während er andere mit schweren Wunden zur Seite schleuderte.

Die Römer erhielten ihre Bären hauptsächlich vom Libanon, erzählen aber, daß sie solche auch aus Nordafrika und Libyen bezogen. Ihre Beschreibungen der Lebensgeschichte des Thieres sind mit Fabeln gemischt. Aristoteles schildert, wie gewöhnlich, am richtigsten; Plinius schreibt ihm nach, fügt aber bereits einige Fabeln hinzu; Oppian gibt einen trefflichen Bericht über die herrlichen Bärenjagden der Armenier am Tigris, Julius Capitolinus endlich einen solchen über die Kampfspiele im Cirkus, gelegentlich deren er erwähnt, daß Gordian der Erste an einem Tage eintausend Bären auf den Kampfplatz brachte.

Der nächste Verwandte des Landbären ist der über ganz Nordwestamerika verbreitete Grau- oder Grislibär ( Ursus cinereus, U. ferox, griseus, horribilis und canadensis). Im Leibesbau und Aussehen ähnelt er unserem Bären, ist aber größer, schwerer, plumper und stärker als dieser. Dunkelbraune, an der Spitze blasse Haare, welche an den Schultern, der Kehle und dem Bauche, überhaupt am ganzen Rumpfe länger, zottiger und verworrener als bei den Landbären

sind, hüllen den Leib ein, kurze und sehr blasse bekleiden den Kopf. Die Iris ist röthlichbraun. Lichtgraue und schwärzlichbraune Spielarten kommen ebenfalls vor. Von den europäischen Bären unterscheidet sich das Thier sicher durch die Kürze seines Schädels und durch die Wölbung der Nasenbeine, die breite, flache Stirn, die Kürze der Ohren und des Schwanzes, und vor allem durch die riesigen, bis 13 Zentimeter langen, sehr stark gekrümmten, nach der Spitze zu wenig verschmälerten, weißlichen Nägel. Auch die bedeutende Größe ist ein Merkmal, welches Verwechselungen zwischen den beiden Arten nicht leicht zuläßt; denn während unser Bär nur in seltenen Fällen 2,2 Meter an Länge erreicht, wird der graue Bär oder, wie ihn die Jäger scherzhafterweise nennen, der » Ephraim«, regelmäßig 2,3, nicht selten sogar 2,5 Meter lang und erreicht ein Gewicht von 7 bis 9 Zentnern.

Grau- oder Grislibär: ( Ursus cinereus) 1/18 natürl. Größe.

In seiner Lebensweise ähnelt der Graubär so ziemlich dem unseren; sein Gang ist jedoch schwankender oder wiegender, und alle seine Bewegungen sind plumper. Nur in der Jugend soll er im Stande sein, Bäume zu ersteigen und von dieser Fähigkeit Gebrauch machen, um Eicheln, sein Lieblingsfutter, abzustreifen, im Alter dagegen solche Künste nicht mehr auszuführen vermögen: wenigstens wollen sich mehr als einmal die von ihm gefährdeten Jäger durch rasches Ersteigen von Bäumen gerettet und dabei bemerkt haben, daß er trotz der höchsten Wuth niemals gewagt hat, sie dahin zu verfolgen. Dagegen schwimmt er mit Leichtigkeit selbst über breite Ströme und verfolgt im Zorne auch im Wasser seinen Feind. Er soll ein furchtbarer Räuber und mehr als stark genug sein, jedes Geschöpf seiner Heimat zu bewältigen. Sogar der starke Bison, dessen Vetter Wisent unser Bär behutsam aus dem Wege geht, soll ihm zur Beute fallen, und von ihm abwärts jedes Säugethier. Vor dem Menschen soll er keine Furcht zeigen. Seine Sippschaftsverwandten, sagen die Amerikaner, weichen, von angeborenem Gefühle getrieben, dem Herrn der Erde aus und greifen ihn bloß dann an, wenn sie der rasende Zorn oder der Drang nach Rache übermannt; nicht so der graue Bär. Er geht ohne weiteres auf den Menschen los, sei er zu Pferde oder zu Fuß, bewaffnet oder nicht, habe er ihn beleidigt oder gar nicht daran gedacht, ihn zu kränken. Und wehe dem, welcher sich nicht noch rechtzeitig vor ihm flüchtet oder, wenn er ein ganzer Mann ist, im rechten Augenblicke eine tödtende Kugel ihm zusenden kann! Der rasende Bär umarmt ihn, sobald er ihn eingeholt hat, und zerpreßt ihm die Rippen im Leibe oder zerreißt ihm mit einem einzigen Tatzenschlage den ganzen Leib. Palliser, welcher glücklich genug war, fünf von diesen furchtbaren Geschöpfen zu tödten, ohne mit ihren Zähnen und Klauen Bekanntschaft zu machen, bestätigt die Erzählung der Indianer von der Wuth dieser Thiere und gibt eine Beschreibung der gefährlichen Jagden, von denen schließlich eine regelmäßig den Tod des Jägers herbeiführt; denn die Lebenszähigkeit des Ungeheuers ist ebenso groß wie seine Kraft, und jede nicht augenblicklich tödtende Wunde, welche es erhält, für den Jäger weit gefährlicher als für das Raubthier.

Aus allen diesen Gründen erringt der Jäger, welcher sich erwiesenermaßen mit Ephraim gemessen hat, die Bewunderung und Hochschätzung aller Männer, welche von ihm hören, der Weißen ebensowohl wie der Indianer, von denen die Erlegung des Bären geradezu als das erste Manneswerk gepriesen wird. Unter allen Stämmen der Rothhäute im Norden Amerikas verleiht der Besitz eines Halsbandes aus Bärenklauen und Zähnen seinem Träger eine Hochachtung, wie sie bei uns kaum ein Fürst oder siegreicher Feldherr genießen kann. Nur derjenige Wilde darf die Bärenkette tragen, welcher sie sich selbst und durch eigene Kraft erworben. Selbst mit dem sonst so tief gehaßten Weißen befreundet sich der Indianer, wenn er gewißlich weiß, daß das Bleichgesicht ruhmvoll einen Kampf mit dem gewaltigen Urfeinde bestanden hat. Auch die Leiche des von Rothhäuten getödteten Bären wird mit der größten Ehrfurcht behandelt; denn sie sehen in dem gewaltigen Geschöpfe kein gemeines, gewöhnliches Thier, sondern vielmehr ein gleichsam übernatürliches Wesen, dessen entseeltem Leibe sie noch die nöthige Ehre geben zu müssen glauben.

Berichtet wird, daß das Ungeheuer, welches auf den Menschen, den es sieht, dreist losgeht, um ihn zu vernichten, vor der Witterung desselben augenblicklich die Flucht ergreift. Dies wird als Thatsache von den meisten Jägern behauptet, und man kennt Beispiele, wo ein unbewaffneter Mann diese unerklärliche Furchtsamkeit des Bären benutzte und ihm dadurch entrann, daß er nach einem Orte hinlief, von welchem aus der Luftzug dem Bären seine Witterung zuführen mußte. Sobald der Bär den fremdartigen Geruch verspürte, hielt er an, setzte sich auf die Hinterbeine, stutzte und machte sich endlich furchtsam auf und davon. In ebendemselben Grade, wie er die Witterung des Menschen scheut, fürchten alle Thiere die seinige. Die Hausthiere geberden sich genau so, wie wenn ihnen die Ausdünstung von einem Löwen oder Tiger wahrnehmbar wird, und selbst das todte Thier, ja bloß sein Fell flößt ihnen noch gewaltigen Schreck ein. Einzelne Jäger behaupten, daß auch die sonst so gefräßigen Hundearten Amerikas, welche so leicht keine andere Leiche verschonen, ihre Achtung vor dem Bären bezeigen und seinen Leichnam unangetastet lassen.

Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich annehme, daß alle diese Angaben zum guten Theile übertrieben sind. Der Grislibär wird sich, so darf ich glauben, wohl in jeder Beziehung entsprechenden Falls ebenso benehmen wie sein europäischer Verwandter, also in der Regel ebenso feig und, wenn unbedingt nöthig, ebenso muthig benehmen wie dieser, ihn aber schwerlich erheblich überbieten.

In jüngeren Jahren ist auch der Grislibär ein gemüthliches Thier. Sein Fell ist, trotz seiner Länge und Dicke, so fein und so schmuck von Farbe, daß es den kleinen Gesellen sehr ziert. Wenn man einen jungen Graubären einfängt, kann er leidlich gezähmt werden. Palliser, welcher einen Grislibär mit nach Europa gebracht hatte, rühmt seinen Gefangenen sehr. Er aß, trank und spielte mit den Matrosen und erheiterte alle Reisende, so daß der Kapitän des Schiffes später unserem Jäger versicherte, er würde sehr erfreut sein, wenn er für jede Reise einen jungen Bären bekommen könnte. »Eines Tages«, erzählt dieser Gewährsmann, »trieb ein Regenschauer alle Reisenden einschließlich des Bären unter Deck. Da wurde meine Aufmerksamkeit durch ein lautes Gelächter auf dem Deck rege. Als ich nach oben eilte, sah ich, daß der Bär die Ursache desselben war. Er hatte sich aus dem geschlossenen Raume durch Zerbrechen seiner Kette befreit und war weggegangen. Immer noch konnte ich mir die Ursache des Gelächters nicht erklären. Die Leute standen um die Kajüte des Steuermannes herum und beschäftigten sich mit einem Gegenstande, welcher auf des Steuermannes Bett lag und sich sorgfältig in die Laken gehüllt hatte. Ihre Scherze wurden plötzlich mit einem unwilligen Geheule beantwortet, und siehe da, mein Freund Ephraim war es, welcher, ärgerlich über den Regen, sich losgemacht, zufällig den Weg nach des Steuermannes Bett gefunden, dasselbe bestiegen und sich dort höchst sorgsam in die Decken gehüllt hatte. Der gut gelaunte Steuermann war nicht im geringsten erzürnt darüber, sondern im Gegentheile auf das äußerste erfreut.«

Dasselbe Thier hatte eine merkwürdige Freundschaft mit einer kleinen Antilope eingegangen, welche ein Reisegenosse von ihm war, und vertheidigte sie bei einer Gelegenheit in der ritterlichsten Weise. Als die Antilope vom Schiffe aus durch die Straßen geführt wurde, kam ein gewaltiger Bulldogg auf sie zugestürzt und ergriff sie, ohne sich im geringsten um die Zurufe und Stockschläge der Führer zu kümmern, in der Absicht, sie zu zerreißen. Zum Glück ging Palliser mit seinem Bären denselben Weg, und kaum hatte letzterer gesehen, was vorging, als er sich mit einem Rucke befreite und im nächsten Augenblicke den Feind seiner Freundin am Kragen hatte. Ein wüthender Streit entspann sich; der Bär machte anfangs keinen Gebrauch von seinen Zähnen oder Krallen und begnügte sich mit einer Umarmung des Bullenbeißers, nach welcher er ihn mit Macht zu Boden schleuderte. Der Hund, darüber wüthend und durch den Zuruf seines Herrn noch mehr angeregt, glaubte, es nur mit einem ziemlich harmlosen Gegner zu thun zu haben, und versetzte dem Bären einen ziemlich starken Biß. Doch hatte er sich in seinem Gegner getäuscht. Durch den Schmerz wüthend gemacht, verlor Ephraim seinen Gleichmuth und faßte den Hund nochmals mit solcher Zärtlichkeit zwischen seine Arme, daß er ihn beinahe erdrosselte. Zum Glücke konnte sich der Bullenbeißer noch freimachen, ehe der Bär seine Zähne an ihm versuchte, hatte aber alle Lust zu fernerem Kampfe verloren und entfloh mit kläglichem Heulen, dem Bären das Feld überlassend, welcher seinerseits nun, höchlich befriedigt über den seiner Freundin gegebenen Schutz, weiter tappte.

In der Neuzeit sind Grislibären öfters zu uns gebracht worden. Die gefangenen unterscheiden sich in ihrem Wesen und Betragen nicht merkbar von ihrem europäischen Verwandten. In dem Londoner Thiergarten befinden sich zwei von ihnen, welche auch einmal in der Thierheilkunde eine große Rolle spielten. Sie wurden in ihrer Jugend von einer heftigen Augenentzündung befallen, welche ihnen vollkommene Blindheit zurückließ. Aus Mitleid ebensowohl als auch, um die Wirkungen des Chloroforms bei ihnen zu erproben, beschloß man, ihnen den Staar zu stechen. Nachdem man beide Kranken von einander getrennt hatte, legten die Wärter jedem derselben ein starkes Halsband an und zogen an Stricken den Kopf des Riesenbären dicht an das Gitter heran, um ihm ohne Furcht den mit Chloroform getränkten Schwamm unter die Nase halten zu können. Die Wirkung war eine unverhältnismäßig rasche und sichere. Nach wenigen Minuten schon lag das gewaltige Thier ohne Besinnung und ohne Bewegung wie todt in seinem Käfige, und der Augenarzt konnte jetzt getrost in denselben eintreten, das furchtbare Haupt nach Belieben zurecht legen und sein Werk verrichten. Als man eben die Verdunkelung des Käfigs bewirkt hatte, erwachte das Thier, taumelte noch wie betrunken hin und her und schien um so unsicherer zu werden, je mehr es zu Besinnung kam. Mit der Zeit aber schien es zu bemerken, was mit ihm während seines Todtenschlafes geschehen war, und als man es nach wenigen Tagen wieder untersuchte, war es sich seiner wiedererlangten Sehfähigkeit bewußt geworden und schien sich jetzt sichtlich an dem Lichte des Tages zu erfreuen oder wenigstens den Gegensatz zwischen der früheren dauernden Nacht und dem jetzigen hellen Tage zu erkennen.

Der bekannteste Bär Amerikas ist der Baribal, Muskwa oder Schwarzbär ( Ursus americanus ), ein weit verbreitetes und verhältnismäßig gutmüthiges, wenigstens ungleich harmloseres Thier als Grau- und Landbär, erreicht eine Länge von höchstens 2 Meter bei einer Schulterhöhe von etwa über 1 Meter. Vom Landbären unterscheidet er sich hauptsächlich durch den schmäleren Kopf, die spitzere, von der Stirn nicht abgesetzte Schnauze, die sehr kurzen Sohlen und durch die Beschaffenheit und Färbung des Pelzes. Dieser besteht aus langen, straffen und glatten Haaren, welche nur an der Stirn und um die Schnauze sich verkürzen. Ihre Färbung ist ein glänzendes Schwarz, welches jedoch zu beiden Seiten der Schnauze in Fahlgelb übergeht. Ein ebenso gefärbter Flecken findet sich oft auch vor den Augen. Seltener sieht man Baribals mit weißen Lippenrändern und weißen Streifen auf Brust und Scheitel. Die Jungen, welche lichtgrau aussehen, legen mit Beginn ihres zweiten Lebensjahres das dunkle Kleid ihrer Eltern an, erhalten jedoch erst später die langhaarige Decke ihrer Eltern.

Baribal ( Ursus americanus) [1/16] natürl. Größe.

Der Baribal ist über ganz Nordamerika verbreitet. Man hat ihn in allen waldigen Gegenden von der Ostküste bis zur Grenze Kaliforniens und von den Pelzländern bis nach Mejiko gefunden. Der Wald bietet ihm alles, was er bedarf; er wechselt seinen Aufenthalt aber nach den Jahreszeiten, wie es deren verschiedene Erzeugnisse bedingen. Während des Frühlings pflegt er seine Nahrung in den reichen Flußniederungen zu suchen und deshalb in jenen Dickichten sich umherzutreiben, welche die Ufer der Ströme und Seen umsäumen; im Sommer zieht er sich in den tiefen, an Baumfrüchten mancherlei Art so reichen Wald zurück; im Winter endlich wühlt er sich an einer den Blicken möglichst verborgenen Stelle ein passendes Lager, in welchem er zeitweilig schläft oder wirklichen Winterschlaf hält. Ueber letzteren lauten die Angaben verschieden. Einige sagen, daß nur manche Bären wochenlang im Lager sich verbergen und schlafen, während die übrigen auch im Winter von einem Orte zum anderen streifen, ja sogar von nördlichen Gegenden her nach südlichen wandern; andere glauben, daß dies bloß in gelinderen Wintern geschieht und in strengeren sämmtliche Schwarzbären Winterschlaf halten. Sicher ist, daß man gerade im Winter oft zur Jagd des Baribal auszieht und ihn in seinem Lager aufsucht. Laut Richardson wählt das Thier gewöhnlich einen Platz an einem umgefallenen Baume, scharrt dort eine Vertiefung aus und zieht sich dahin bei Beginn eines Schneesturmes zurück. Der fallende Schnee deckt dann Baum und Bär zu; doch erkennt man das Lager an einer kleinen Oeffnung, welche durch den Athem des Thieres aufgethaut wird, und an einer gewissen Menge von Reif, welcher sich nach und nach um diese Oeffnung niederschlägt. In den südlicheren Gegenden mit höherem Baumwuchse kriecht der Bär oft in hohle Bäume, um hier zu schlafen. In diesem Winterlager verweilt er, solange Schnee fällt. Auch im Sommer pflegt er sich ein Bett zurecht zu machen und dasselbe mit trockenen Blättern und Gras auszupolstern. Dieses Lager ist aber schwer zu finden, weil es gewöhnlich an den einsamsten Stellen des Waldes in Felsspalten, niederen Höhlungen und unter Bäumen, deren Zweige bis zur Erde herabhängen, angelegt wird. Nach Audubon soll es dem Lager des Wildschweines am meisten ähneln.

Auch der Baribal ist, so dumm, plump und ungeschickt er aussieht, ein wachsames, reges, kräftiges, bewegungsfähiges, geschicktes und ausdauerndes Thier. Sein Lauf ist so schnell, daß ihn ein Mann nicht einzuholen vermag; das Schwimmen versteht er vortrefflich, und im Klettern ist er Meister. Jedenfalls ist er in allen Leibesübungen gewandter als unser brauner Bär, dessen Eigenschaften er im übrigen besitzt. Nur höchst selten greift er den Menschen an, flieht vielmehr beim Erscheinen seines ärgsten Feindes so schnell als möglich dem Walde zu, und nimmt selbst verwundet nicht immer seinen Gegner an, während auch er, wenn er keinen Ausweg mehr sieht, ohne Besinnen der offenbarsten Uebermacht sich entgegenwirft und dann gefährlich werden kann.

Seine Nahrung besteht hauptsächlich in Pflanzenstoffen, und zwar in Gräsern, Blättern, halbreifem und reifem Getreide, in Beeren und Baumfrüchten der verschiedensten Art. Doch verfolgt auch er das Herdenvieh der Bauern und wagt sich, wie Meister Braun, selbst an die bewehrten Rinder. Dem Landwirt schadet er immer, gleichviel, ob er in die Pflanzung einfällt oder die Herden beunruhigt, und deshalb ergeht es ihm wie unserem Bären: er wird ohne Unterlaß verfolgt und durch alle Mittel ausgerottet, sobald er sich in der Nähe des Menschen zu zeigen wagt.