|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Obgleich in mehrfacher Hinsicht noch mit den bisher geschilderten Nagern übereinstimmend, unterscheidet sich doch der Biber so wesentlich von ihnen und seinen übrigen Ordnungsverwandten überhaupt, daß er als Vertreter einer besonderen Familie ( Castorina) angesehen werden muß. Dieser Familie kann man höchstens vorweltliche Nagerarten, welche ihren jetzt lebenden Verwandten vorausgingen, zuzählen; unter den heutigen Nagern gibt es zwar einzelne, welche an die Biber erinnern, nicht aber solche, welche ihnen wirklich ähneln.

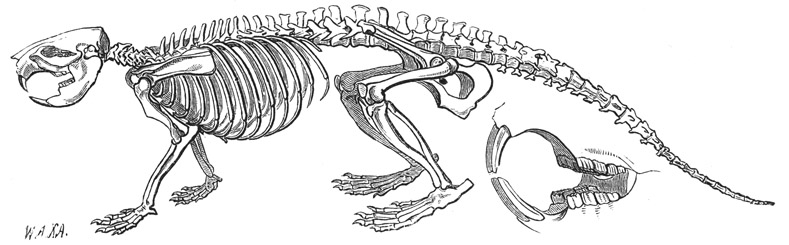

Geripp des Bibers. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Der Biber hat schon seit den ältesten Zeiten die Aufmerksamkeit der Beobachter auf sich gezogen und wird von dem alten Schriftstellern unter den Namen Castor und Fiber mehrfach erwähnt. Doch erfahren wir von den älteren Naturbeobachtern weder viel noch genaues über sein Leben. Aristoteles sagt bloß, daß er unter die vierfüßigen Thiere gehöre, welche wie der Fischotter an Seen und Flüssen ihre Nahrung suchen. Plinius spricht von den Wirkungen des Bibergeils und berichtet, daß der Biber stark beiße, einen von ihm gefaßten Menschen nicht loslasse, bis er dessen Knochen zerbrochen habe, daß er Bäume fälle wie mit der Axt und einen Schwanz habe wie die Fische, übrigens aber dem Fischotter gleiche. In der berühmt gewordenen Beschreibung des Olaus Magnus, Bischofs von Upsala, welcher ungefähr im Jahre 1520 über Norwegen und seine Thiererzeugnisse ein merkwürdiges Werk herausgab, finden sich bereits verschiedenartige Irrthümer und Fabeln über unser Thier. Der gelehrte Priester berichtet uns, daß der Biber, obgleich Solinis nur die Wasser im Schwarzen Meere für seinen Wohn- und Fortpflanzungsort halte, in Menge am Rheine, an der Donau, in den Sümpfen in Mähren und noch mehr im Norden vorkomme, weil hier an den Flüssen nicht soviel Geräusch wäre wie durch die beständige Schiffahrt am Rheine und an der Donau. Im Norden verfertige er mit wunderbarer Kunst, bloß von der Natur unterrichet, auf unzähligen Flüssen aus Bäumen seine Häuser. Die Biber gingen gesellig zum Fällen der Stämme, hieben sie mit ihren Zähnen ab und trügen sie auf eine wunderbare Art zu ihren Lagern. Ein alter, träger Biber, welcher sich immer von der Gesellschaft entfernt halte, müsse herhalten. Ihn würfen die übrigen rücklings auf den Boden, legten ihm zwischen die Vorder- und Hinterfüße das Holz, zögen ihn zu ihren Hütten, lüden die Last ab und schleppten diesen lebendigen Schlitten so lange hin und her, bis ihr Häuslein fertig wäre. Die Zähne der Thiere seien so scharf, daß sie die Bäume wie mit einem Schermesser abschneiden könnten. Das Haus bestünde aus zwei bis drei Kammern übereinander und wäre so eingerichtet, daß der Leib des Bewohners aus dem Wasser hervorrage, der Schwanz aber darauf ruhe. Letzterer sei schuppig wie der der Fische, habe lederartiges Fell, gäbe ein schmackhaftes Essen und ein Arzneimittel für diejenigen, deren Darm schwach sei, werde auch nebst den Hinterfüßen anstatt der Fische gegessen. Unwahr sei die Behauptung des Solinis, daß der Biber, wenn er verfolgt werde, seinen Beutel mit dem Geile abbeiße und den Jägern hinwerfe, um sich zu retten; denn alle gefangenen hätten diesen Beutel noch, und er könne ihnen nur mit Verlust ihres Lebens genommen werden. Der Geil sei das vortrefflichste Gegengift in der Pest, bei Fieber, helfe überhaupt für alle denkbaren Krankheiten; aber auch außerdem sei der Biber noch sehr nützlich. Nach der größern oder geringern Höhe der Hütten erlaube er, auf den spätern Stand des Wassers zu schließen, und die Bauern könnten, wenn sie den Biber beobachteten, ihre Felder bis an den Rand des Flusses bestellen oder müßten sie dort liegen lassen, weil sie sicher überschwemmt werden würden, wenn der Biber besonders hohe Häuser gebaut habe. Die Felle seien weich und zart wie Dunen, schützten wunderbar gegen die rauhe Kälte, gäben daher eine kostbare Kleidung der Großen und Reichen ab. Später lebende Schriftsteller glauben an diese Märchen und vermehren sie mit Zusätzen. Marius, ein Arzt in Ulm und Augsburg, schrieb im Jahre 1640 ein eigenes Büchlein über die arzneiliche Benutzung des Bibers, welches fast ganz aus Recepten besteht; Johann Frank vermehrte es 1685 noch bedeutend. Haut und Fett, Blut und Haare, die Zähne und hauptsächlich der Bibergeil sind vortreffliche Heilmittel; namentlich das letztere ist ausgezeichnet. Aus den Haaren macht man Hüte, welche gegen Krankheit schützen; die Zähne hängt man den Kindern um den Hals, weil sie das Zahnen erleichtern; das Blut wird auf mannigfaltige Art verwendet.

Diese alten Schriften haben das Gute, daß sie uns über das frühere Vorkommen der Biber Aufschluß geben. Wir ersehen daraus, daß sich kaum ein anderes Thier so rasch vermindert hat als dieser geschätzte Nager. Noch heutigen Tages reicht der Wohnkreis des Bibers durch drei Erdtheile hindurch und erstreckt sich über alle zwischen dem 33. und 68. nördlicher Breite liegenden Grade; in früheren Zeiten aber muß er weit ausgedehnter gewesen sein. Man hat geglaubt, den Biber in der egyptischen Bilderschrift wiederzufinden, und hieraus würde hervorgehen, daß er in Afrika vorgekommen ist. Die Religion der indischen Magier verbot, ihn zu tödten, folglich muß er auch in Indien gewohnt haben, Geßner sagt, nach der Forer'schen Uebersetzung (1583): »Wiewohl in allen Landen diß ein gemein thier, so sind sy doch zum liebsten, wo große wasserflüsß riinnen; die Ar, Reiiß, Lemmat im Schweyzerland, auch die Byrß umb Basel hat dern vil, Hispanien, vast bey allen waßeren, wie Strabo sagt, in Italien, da der Paw ins meer laufft.« In Frankreich und Deutschland kam er fast überall vor. In England wurde er zuerst ausgerottet. Gegenwärtig findet man ihn in Deutschland nur sehr einzeln, geschützt von strengen Jagdgesetzen, mit Sicherheit bloß noch an der mittleren Elbe, außerdem einzeln und zufällig vielleicht noch in den Auen der Salzach an der österreichisch-bayerischen Grenze und möglicherweise ebenso an der Möhne in Westfalen. Unter den Ländern Europas beherbergen ihn noch am häufigsten Oesterreich, Rußland und Skandinavien, namentlich Norwegen. Weit zahlreicher als in Europa lebt er in Asien. Die großen Ströme Mittel- und Nordsibiriens bewohnt er in Menge, und auch in den größeren und kleineren Flüssen, welche in das Kaspische Meer sich ergießen, soll er ansässig sein. In Amerika war er gemein, ist aber durch die unablässige Verfolgung schon sehr zusammen geschmolzen. Hontan, welcher vor etwa zweihundert Jahren Amerika bereiste, erzählt, daß man in den Wäldern von Kanada nicht vier bis fünf Stunden gehen könne, ohne auf einen Biberteich zu stoßen. Am Flusse der Puants, westlich von dem See Illinois, lagen in einer Strecke von zwanzig Stunden mehr als sechszig Biberteiche, an denen die Jäger den ganzen Winter zu thun hatten. Seitdem hat die Anzahl der Thiere, wie leicht erklärlich, ungemein abgenommen. Audubon gibt (1849) bloß noch Labrador, Neufundland, Kanada und einzelne Gegenden der Staaten Maine und Massachussets als Heimatsländer des Thieres an, fügt jedoch hinzu, daß er in verschiedenen wenig bebauten Gegenden der Vereinigten Staaten einzeln noch gefunden werde.

Der Biber ( Castor Fiber , C. communis) ist einer der größten Nager. Bei erwachsenen Männchen beträgt die Leibeslänge 75 bis 95 Centim., die Länge des Schwanzes 30 Centim., die Höhe am Widerrist ebensoviel, das Gewicht 20 bis 30 Kilogramm. Der Leib ist plump und stark, hinten bedeutend dicker als vorn, der Rücken gewölbt, der Bauch hängend, der Hals kurz und dick, der Kopf hinten breit, nach vorn verschmälert, plattscheitelig, kurz- und stumpfschnäuzig; die Beine sind kurz und sehr kräftig, die hinteren etwas länger als die vorderen, die Füße fünfzehig und die hinteren bis an die Krallen durch eine breite Schwimmhaut miteinander verbunden. Der Schwanz, welcher sich nicht deutlich vom Rumpfe scheidet, ist an der Wurzel rund, in der Mitte oben und unten platt gedrückt, bis 20 Centim. breit, an der Spitze stumpf abgerundet, an den Rändern fast schneidig, von oben gesehen eirund gestaltet. Die länglich runden, fast unter dem Pelze versteckten Ohren sind klein und kurz, innen und außen behaart und können so an den Kopf angelegt werden, daß sie den Gehörgang beinahe vollständig verschließen. Die kleinen Augen zeichnen sich durch eine Nickhaut aus; ihr Stern steht senkrecht. Die Nasenlöcher sind mit wulstigen Flügeln versehen und können ebenfalls geschlossen werden. Die Mundspalte ist klein, die Oberlippe breit, in der Mitte gefurcht und nach abwärts gespalten. Das Fell besteht aus außerordentlich dichten, flockigen, seidenartigen Wollhaaren und dünnstehenden, langen, starken, steifen und glänzenden Grannen, welche am Kopfe und Unterrücken kurz, an dem übrigen Körper über 5 Centim. lang sind. Auf den Oberlippen sitzen einige Reihen dicker und steifer, nicht eben langer Borsten. Die Färbung der Oberseite ist ein dunkles Kastanienbraun, welches mehr oder weniger ins Grauliche zieht, die der Unterseite heller, das Wollhaar an der Wurzel silbergrau, gegen die Spitze gelblichbraun; die Füße sind dunkler gefärbt als der Körper. Den an der Wurzel im ersten Drittel sehr lang behaarten, im übrigen aber nackten Schwanz bedecken hier kleine, länglichrunde, fast sechseckige, platte Hautgruben, zwischen denen einzelne, kurze, steife, nach rückwärts gerichtete Haare hervortreten. Die Färbung dieser nackten Theile ist ein blasses, schwärzliches Grau mit bläulichem Anfluge. Hinsichtlich der allgemeinen Färbung des Felles kommen Abweichungen vor, indem sie bald mehr in das Schwarze, bald mehr das Graue, zuweilen auch in das Röthlichweiße zieht. Sehr selten findet man auch weiße und gefleckte Biber.

Biber ( Castor Fiber). [1/10] natürl. Größe.

Die sehr großen und starken, vorn flachen, glatten, im Querschnitte fast dreischneidigen, an der Seite meiselförmigen Nagezähne ragen weit aus dem Kiefer hervor; die ziemlich übereinstimmend gestalteten Backenzähne haben oben außen drei, innen eine, unten umgekehrt außen eine, innen drei querlaufende Schmelzfalten. Der Schädel ist ungewöhnlich kräftig ausgebildet. Alle Knochen sind kräftig und breit und dienen sehr starken Muskeln zum Ansatze. Zehn Wirbel umschließen die Brust, 9 bilden den Lendentheil, 4 das Kreuz und 24 den Schwanz. Die Speicheldrüsen, namentlich die Ohrspeicheldrüse, sind auffallend entwickelt, und auch der lange, eingeschnürte Magen ist sehr drüsenreich. Harnleiter und Geschlechtswerkzeuge münden in den Mastdarm. Bei beiden Geschlechtern finden sich im Untertheile der Bauchhöhle, nahe am After und den Geschlechtstheilen, zwei eigenthümliche, gewöhnlich von einander getrennte, in die Geschlechtstheile mündende Absonderungsdrüsen, die Geil- oder Castorsäcke. Die inneren Wandungen dieser Drüsen sind mit einer Schleimhaut überzogen, welche in schuppenähnliche Säckchen und Falten getheilt ist, sondern das sogenannte Biebergeil oder Gail (Castoreum) ab, eine dunkle rothbraune, gelbbraune oder schwarzbraune, ziemlich weiche, salbenartige Masse von eigenthümlich durchdringendem, starkem, nur wenig Leuten angenehmem Geruche und lange anhaltendem, bitterlichem, balsamischem Geschmacke, welcher in früheren Zeiten als krampfstillendes und beruhigendes Mittel vielfach angewandt wurde, gegenwärtig aber wegen seiner sehr wechselnden Stärke mehr und mehr in Vergessenheit kommt.

Der Kanadabiber, welcher unter dem wissenschaftlichen Namen Castor canadensis oder Castor americanus von dem europäischen getrennt wurde, unterscheidet sich von diesem hauptsächlich durch die mehr gewölbte Gesichtslinie des überhaupt schmäleren Kopfes und durch das dunklere Fell. Seine Artselbständigkeit ist fraglich.

Versucht man die Naturgeschichte des Bibers von allen Fabeln und Märchen, welche noch bis in die neuere Zeit ihr beigefügt wurden, zu entkleiden, so ergibt sich ungefähr folgendes:

Der Biber lebt gegenwärtig meist paarweise und nur in den stillsten Gegenden zu größeren oder kleineren Familien vereinigt. In allen bevölkerten Ländern haust er, wie der Fischotter, meist in einfachen, unterirdischen Röhren, ohne daran zu denken, sich Burgen zu bauen. Solche fand man aber noch in neuester Zeit an der Nuthe, unweit der Stadt Barby, in einer einsamen, mit Weiden bewachsenen Gegend, welche von einem nur sechs bis acht Schritte breiten Flüßchen durchströmt wird und schon seit den ältesten Zeiten den Namen Biberlache führt. Oberjägermeister von Meyerinck, welcher viele Jahre dort die Biberansiedelungen beobachtete, sagt folgendes darüber: »Es wohnen jetzt (im Jahre 1822) noch mehrere Biberpaare in Gruben, welche, einem Dachsbau ähnlich, dreißig bis vierzig Schritte lang und mit dem Wasserspiegel gleichhochlaufend sind und auf dem Lande Ausführungsgänge haben. In der Nähe der Gruben errichten die Biber sogenannte Burgen. Sie sind 2,5 bis 3 Meter hohe, von starken Knüppeln kunstlos zusammengetragene Haufen, welche sie an den benachbarten Bäumen abbeißen und schälen, weil sie davon sich äsen. Im Herbste befahren die Biber die Haufen mit Schlamm und Erde vom Ufer des Flusses, indem sie diese mit der Brust und den Vorderfüßen nach dem Baue schieben. Die Haufen haben das Ansehen eines Backofens und dienen den Bibern nicht zur Wohnung, sondern nur zum Zufluchtsorte, wenn hoher Wasserstand sie aus den Gruben treibt. Im Sommer des genannten Jahres, als die Ansiedlung aus fünfzehn bis zwanzig Jungen und Alten bestand, bemerkte man, daß sie Dämme warfen. Die Nuthe war zu dieser Zeit so seicht, daß die Ausgänge der Röhren am Ufer überall sichtbar wurden und unterhalb derselben nur noch wenige Centimeter tief Wasser stand. Die Biber hatten eine Stelle gesucht, wo in der Mitte des Flusses ein kleiner Heger war, von welchem sie zu beiden Seiten starke Reiser ins Wasser warfen und die Zwischenräume mit Schlamm und Schilf so ausfüllten, daß dadurch der Wasserspiegel oberhalb des Dammes um 30 Centim. höher stand als unterhalb desselben. Der Damm wurde mehrere Mal weggerissen, in der Regel aber die folgende Nacht wieder hergestellt. Wenn das Hochwasser der Elbe in die Nuthe hinauf drang und die Wohnungen der Biber überstieg, waren sie auch am Tage zu sehen. Sie lagen alsdann meist auf der Burg oder auf den nahe stehenden Kopfweiden.«

Zu diesen wahrheitstreuen Angaben kommen die Beobachtungen des Arztes Sarrazin, welcher mehr als zwanzig Jahre in Kanada gelebt hat, Hearnes, welcher drei Jahre an der Hudsonsbai zubrachte, Cartwrights, welcher zehn bis zwölf Jahre in Labrador sich aufhielt, Audubons, welcher übrigens nur einem Jäger nacherzählt, des Prinzen von Wied, Morgans, Agassiz und Anderer, um uns ein Bild der Biberbaue zu geben.

Die Thiere wählen nach reiflicher Ueberlegung einen Fluß oder Bach, dessen Ufer ihnen reichliche Weide bieten und zur Anlage ihrer Geschleife und Kessel oder Dämme und Burgen besonders geeignet scheinen. Einzeln lebende wohnen in einfachen unterirdischen Bauen nach Art des Fischotters, Gesellschaften, welche aus Familien zu bestehen pflegen, errichten in der Regel Burgen und nöthigenfalls Dämme, um das Wasser aufzustauen und in gleicher Höhe zu erhalten. Die Baue haben eine oder mehrere Zugangsröhren oder Geschleife, von verschiedener, ungefähr zwischen zwei bis sechs Meter schwankender Länge, welche ausnahmslos unter Wasser münden und zu dem geräumigen mehr oder minder hoch über dem Wasserspiegel liegenden Kessel führen. Letzterer besteht gewöhnlich nur aus einer Wohnkammer, welche sorgfältig und nett mit fein zerschleißten Spänen ausgefüllt ist und als Schlafstätte, ausnahmsweise aber auch als Wochenstube dient. In einsamen und stillen Wäldern werden die unterirdischen Baue wahrscheinlich nur als Nothröhren benutzt und regelmäßig sogenannte Burgen errichtet, über dem Boden gelegene Wohnräume der Biber, zu denen im tieferen Wasser mündende und von diesem aus gegrabene Geschleife führen. Die Burgen sind backofenförmige, dickwandige, aus abgeschälten Holzstücken und Aesten, Erde, Lehm und Sand zusammengeschichtete Hügel, welche im Inneren außer der Wohnkammer noch Nahrungsspeicher enthalten sollen. Wechselt der Wasserstand eines Flusses und Baches im Laufe des Jahres ziemlich erheblich ab, oder hat ein Bach nicht die erwünschte Tiefe, so ziehen die Biber mehr oder minder lange und hohe, je nach der Strömung stärkere oder schwächere Dämme quer durch das Gewässer, stauen dieses und bilden sich so oberhalb des Dammes freies Wasser von sehr verschiedener Ausdehnung. Morgan hat neuerdings in den pfadlosen Wäldern an den Ufern des Oberen Sees in Nordamerika mehr als fünfzig solcher Dämme untersucht, photographirt und in einem besonderen Werke über den Biber und seine Bauten ausführlich beschrieben. Einzelne dieser Dämme sind anderthalb- bis zweihundert Meter lang, zwei bis drei Meter hoch, und im Grunde vier bis sechs, oben noch ein bis zwei Meter dick. Sie bestehen aus arm- bis schenkeldicken ein bis zwei Meter langen Hölzern, welche mit dem einen Ende in den Boden gerammt wurden, mit dem anderen in das Wasser ragen, mittels dünnerer Zweige verbunden und mit Schilf, Schlamm und Erde gedichtet werden, sodaß auf der Stromseite eine fast senkrecht abfallende feste Wand, auf der entgegengesetzten Seite aber eine Böschung entsteht. Nicht immer führen die Biber den Damm in gerader Linie quer durch den Strom, und ebensowenig richten sie ihn regelmäßig so ein, daß er in der Mitte einen Wasserbrecher bildet, ziehen ihn vielmehr oft auch in einem nach unten sich öffnenden Bogen durch das Wasser. Von den oberhalb der Dämme sich bildenden Teichen aus werden schließlich Laufgänge oder Kanäle angelegt, um die nothwendigen Bau- und Nährstoffe leichter herbeischleppen und beziehentlich herbeiflößen zu können.

Ohne die höchste Noth verlassen die Biber eine von ihnen gegründete Ansiedelung nicht. Man trifft daher in unbewohnten Wäldern auf Biberbauten von sehr hohem Alter. Agassiz untersuchte den Damm eines noch bevölkerten Biberteiches, fand, daß alte von den Thieren benagte Baumstumpfen und Aststücken von einer drei Meter hohen Torfschicht überlagert waren, und zog daraus den Schluß, daß diese Ansiedlung seit mindestens neunhundert Jahren bestanden haben müsse.

Biberbauten üben, wie derselbe Forscher hervorhebt, in Amerika einen merklichen Einfluß auf die landschaftliche Gestaltung einer Gegend aus. Die Dämme verwandeln kleine Bäche, welche ursprünglich ruhig im dunklen Waldesschatten dahinflossen, in eine Kette von Teichen, von denen einzelne einen Flächenraum von vierzig Acker bedecken. In ihrer Nähe entstehen infolge des Fällens der Bäume durch die Biber Blößen, sogenannte Biberwiesen, von zwei- bis dreihundert Acker Flächenraum, welche oft die einzigen Lichtungen in den noch jungfräulichen Urwaldungen bilden. Am Rande der Teiche siedeln sich rasch Torfpflanzen an, und so entstehen nach und nach an allen geeigneten Stellen Torfmoore von mehr oder weniger Ausdehnung.

Alle Arbeiten der Biber hängen mit ihren Gewohnheiten und Bedürfnissen so innig zusammen, daß man die Lebensweise schildert, wenn man diese Arbeiten beschreibt. Wie die meisten Nager während der Nacht thätig, treiben sie sich nur in ganz abgelegenen Gegenden, wo sie lange Zeit keinen Menschen zu sehen bekommen, auch während des Tages umher. »Kurz nach Sonnenuntergang«, sagt Meyerinck, »verlassen sie die Gruben, pfeifen laut und fallen mit Geräusch ins Wasser. Sie schwimmen eine Zeitlang in der Nähe der Burg, gegen den Strom so schnell wie abwärts, und kommen, je nachdem sie sich sicher glauben, entweder mit Nase und Stirn oder mit Kopf und Rücken über das Wasser empor. Haben sie sich gesichert, so steigen sie ans Land und gehen fünfzig Schritte und noch weiter vom Flusse ab, um Bäume zur Aesung oder zu ihren Bauten

abzuschneiden. Sie entfernen sich von der Burg schwimmend bis eine halbe Meile, kehren aber immer in derselben Nacht zurück. Auch im Winter gehen sie des Nachts ihrer Nahrung nach, verlassen jedoch zuweilen acht bis vierzehn Tage die Wohnung nicht und äsen sich mit der Rinde der Weidenknüppel, welche im Herbste in die Gruben getragen, und mit denen die Ausgänge nach der Landseite zu verstopft werden.« Zweige von der Dicke einiger Centimeter beißt der Biber ohne weiteres ab, Stämme bringt er zu Falle, indem er den Stamm ringsum und dann besonders auf der einen Seite nach dem Flusse zu benagt, bis er dahin sich neigt und in das Wasser stürzt. Die Spur seiner Arbeiten besteht in unzähligen, schuppenförmigen Einschnitten, welche so glatt und scharf ausgemeiselt erscheinen, als ob sie mit einem stählernen Werkzeuge gemacht worden wären. Es kommt vor, daß der Biber selbst Stämme von mehr als mannsdickem Durchmesser abhaut und zum Fallen bringt. »Unsere Forstleute«, sagt Prinz Max von Wied, »würden mit den Zerstörungen, welche die Biber in den amerikanischen Wäldern anrichten, schwerlich zufrieden sein. Wir haben Pappeln von 70 Centim. Durchmesser gesehen, welche sie abgenagt hatten. Kreuz und quer lagen die Stämme durcheinander.« Die Bäume werden zuerst ihrer Aeste beraubt, dann in beliebig große Stücke zerschnitten und diese als Pfähle verwandt, während die Aeste und Zweige mehr zum Baue der Wandungen einer Burg dienen. Am liebsten wählt der Biber Weiden, Pappeln, Eschen und Birken zu seiner Nahrung und bezüglich zum Bauen; seltener vergreift er sich an Erlen, Rüstern und Eichen, obgleich auch diese seinem Zahne verfallen. Nur um Bäume zu fällen oder um zu weiden, betritt er das Land, im Freien stets sehr vorsichtig und auf möglichst kurze Zeit. »In der Dämmerung«, sagt Dietrich aus dem Winckell, welcher eine Bibermutter mit ihren Jungen beobachtete, »kam die Familie rasch im Wasser herangezogen und schwamm bis zum Anstiege. Hier trat die Mutter zuerst allein an das Land und ging, nachdem sie, den Schwanz noch im Wasser hängend, einen Augenblick gesichert hatte, in das Weidicht. Eilig in ihrer Art folgten ihr die drei Jungen, welche ungefähr die Größe einer halbwüchsigen Katze haben mochten. Kaum waren auch sie im Holze, als das durch schnelles Schneiden veranlaßte, schnarrende Getöse hörbar wurde, und nach Verlauf einiger Minuten fiel die Stange. Noch eiliger und vollständiger wurde nun der erwähnte Laut, weil die ganze Familie in Thätigkeit war, um die Zweige abzusondern, vielleicht auch, um gleich auf der Stelle Schale davon zu äsen. Nach einiger Zeit kam die Alte, das Ende einer Weidenstange mit der Schnauze erfaßt, jedoch auf allen vier Läufen gehend, zum Vorscheine. Gleichmäßig waren sämmtliche Junge hinter ihr zu beiden Seiten des Stabes vertheilt und emsig beschäftigt, ihn an und in das Wasser zu schaffen. Nach einer kurzen Ruhe wurde er dann von der ganzen Gesellschaft wieder mit der Schnauze gefaßt, und höchst eilig und ohne auszuruhen, schwammen sie mit ihrer Beute denselben Weg zurück, auf welchem sie gekommen waren.« Auch Meyerinck gibt an, daß mehrere Biber einen dickeren Stamm mit den Zähnen in das Wasser ziehen, fügt aber hinzu, daß sie denselben vorher gewöhnlich in ein bis zwei Meter lange Stücken schneiden.

Besser als diese und andere Mittheilungen haben mich gefangene Biber, welche ich pflegte und durch die Anlage von Geschleifen znm Erbauen von Burgen veranlaßte, über die Art und Weise ihrer Arbeiten belehrt. Ich habe hierüber zwar schon in der »Gartenlaube« Bericht erstattet, muß jedoch, weil eingehende Beobachtungen Anderer mangeln, das dort gesagte hier theilweise wiederholen, um allen meinen Lesern gerecht zu werden. Einmal mit der Oertlichkeit und dem Getreibe um sie herum vertraut geworden, erschienen die in Rede stehenden Biber bereits in den letzten Nachmittagsstunden außerhalb ihres Baues, um zu arbeiten. Eingepflanzte Stämme wurden lose hingeworfenen Schößlingen vorgezogen und stets gefällt. Zu diesem Ende setzt sich der Biber neben dem betreffenden Bäumchen nieder und nagt ringsum so lange an einer bestimmten Stelle, bis der Baum niederstürzt, wozu bei einer acht Centim. dicken Weide oder Birke fünf Minuten erforderlich sind. Nunmehr packt der Biber den gefällten Baum an seinem dickeren Ende mit den Zähnen, hebt den Kopf und watschelt vorwärts. Bisweilen sieht es aus, als wolle er die Last über den Rücken werfen; doch geschieht dies niemals. Ist der Schößling leicht, so trägt ihn der Biber ohne Aufenthalt dem Ziele zu; ist die Last schwerer, so bewegt er sie absatzweise, indem er das aufgeladene Holzstück mittels eines kräftigen Ruckes des Kopfes vorwärts zu bringen sucht. Astreiche Schößlinge werden vor dem Wegschleppen genau besichtigt, unter Umständen getheilt, hindernde Aststummel weggeschnitten, alle Holzstücke aber zunächst ins Wasser geschleppt und hier entrindet oder für spätere Zeiten aufgespeichert. Erst nachdem der Knüppel geschält worden ist, verwendet der Biber ihn zum Bauen, holt ihn aus dem Wasser heraus, schleppt ihn nach der nächsten Burg und bringt ihn hier unter. Von einer regelmäßigen Anordnung der Bauhölzer läßt sich nichts wahrnehmen. Den Bedürfnissen wird in überlegter Weise abgeholfen, an eine regelmäßige Schichtung und Ordnung der Baustoffe jedoch nicht gedacht. Einige Knüppel liegen wagerecht, andere schief, andere senkrecht, einzelne ragen mit dem einen Ende weit über die Wandungen der Burg vor, andere sind gänzlich mit Erde überdeckt; es wird auch fortwährend geändert, vergrößert, verbessert. Meine Pfleglinge scharrten sich zunächst ein muldenförmiges Loch vor dem Ende des Geschleifes aus, bildeten aus der losgekratzten Erde ringsum einen festen, hohen und dichten Damm, und kleideten den Boden der Mulde mit langen, feinen Spänen aus, welche eigens zu diesem Zwecke zerschleißt wurden. Nunmehr erhielt die Mündung des Geschleifes eine Decke aus Astwerk; sodann wurde der hintere Theil der Wände erhöht und ebenfalls mit einem Kuppeldache überdeckt und, als auch dieses vollendet war, das Ganze mit Erde gedichtet. Alle erforderlichen Dichtungsstoffe, als Erde, Sand, Lehm oder Schlamm, werden in verschiedener Weise, jedoch immer nur mit dem Maule und den Händen bewegt und ausschließlich mit letzteren verarbeitet. Rasenstücke oder fette, lehmige Erde bricht der Biber ballenweise los, indem er Hände und Zähne benutzt, packt den Klumpen mit den Zähnen, drückt von unten die Hände, mit den Handrücken nach oben gekehrt, dagegen und watschelt nun, auf den Hinterfüßen gehend, zeitweilig mit der einen Vorderpfote sich stützend, bedächtig der Baustelle zu; losere Erde oder Sand gräbt er auf, scharrt sie auf ein Häufchen zusammen, setzt beide Handflächen hinten an dasselbe und schiebt es vorwärts, erforderlichen Falls mehrere Meter weit. Der Schwanz wird dabei höchstens zur Erhaltung des Gleichgewichtes, niemals aber als Kelle benutzt.

Wie bei den meisten Thieren ist das Weibchen der eigentliche Baumeister, das Männchen mehr Zuträger und Handlanger. Beide arbeiten während des ganzen Jahres, jedoch nicht immer mit gleichem Eifer. Im Sommer und im Anfange des Herbstes spielen sie mehr, als sie den Bau fördern; vor Eintritt strenger Witterung dagegen arbeiten sie ununterbrochen während der ganzen Nacht. Sie besitzen, wie aus den von Fitzinger mitgetheilten Beobachtungen Exingers hervorgeht, ein feines Vorgefühl für kommende Witterung und suchen sich nach Möglichkeit dagegen vorzubereiten.

Die von Exinger gepflegten und in einem ziemlich großen Teiche gehaltenen Biber lebten mehr noch als meine Gefangenen nach Art und Weise ihrer freien Brüder, errichteten sich zwar keine Burgen, gruben sich aber große und ausgedehnte Baue aus und legten sich in mehreren Abtheilungen oder Kammern geschiedene Kessel an. In diesen Kammern, deren Boden mit zerschlissenen Holzspänen ausgefüttert wurde, brachten sie den ganzen Tag und bei starkem Winde auch die Nacht zu, holten sich dann aber Weiden und andere Zweige herein. Stieg das Wasser oder drang dasselbe in ihre Wohnungen ein, so gruben sie sich rasch eine neue Höhle oberhalb der früher von ihnen bewohnten; nahm das Wasser ab, so errichteten sie sich unverzüglich einen tieferen Gang; ereignete es sich, daß die Erdschicht über ihrem Kessel durchbrach, so vereinigten sie sich, um noch in der auf den Unfall folgenden Nacht den Schaden wieder auszubessern. Einige sorgten für die Zerkleinerung des hierzu nöthigen Holzes, andere schafften Holz an die beschadete Stelle und legten es in mannigfacher Kreuzung übereinander, während ein Theil der Familie damit beschäftigt war, Schlamm aus dem Wasser zu holen, ihn mit Rohr und Graswurzeln zu mengen, und damit die übereinander aufgeschichteten Holzstücke zu dichten, bis jede Oeffnung verschlossen war. Vor Eintritt der Kälte

zogen die Biber alle früher angefahrenen Weiden und Pappeln in den Teich, steckten die dickeren und stärkeren Stämme in schräger Richtung und mit der Krone nach oben gekehrt nebeneinander in den Schlamm, und verflochten sie mit den Zweigen der Stämme, welche sie in verschiedensten Richtungen über dieselben legten, sodaß ihr Bau einem verankerten Flosse[??? Floße?] glich und ein selbst den stärksten Stürmen trotzendes Flechtwerk bildete. Eines Abends erschienen sie wie gewöhnlich außerhalb ihres Kessels und machten sich, obgleich die Witterung noch eben so gut schien, als sie vorher gewesen war, plötzlich mit Hast an die Arbeit, Stämme in ihren Teich zu schleppen. Binnen einer einzigen Nacht hatten sie l86 Stämme von 2 bis 3 Meter Länge und 8 bis 11 Centim. Dicke ins Wasser geschafft, und vierundzwanzig Stunden später war der ganze Teich fest zugefroren und bereits mit einer sieben Centim. dicken Eiskruste überdeckt.

Die Hauptnahrung der Biber besteht in Rinden und Blattwerk verschiedener Bäume. Unter allen Zweigen, welche ich meinen Gefangenen vorwerfen ließ, wählten sie zuerst stets die Weide, und nur in Ermangelung derselben Pappel, Schwarzpappel, Espe, Esche und Birke, am wenigsten gern Erle und Eiche. Sie fressen nicht bloß Rinde, sondern auch Blätter und die weichen Schößlinge und zwar mit entschiedenem Behagen. Härtere Zweige entrinden sie äußerst zierlich und geschickt, indem sie dieselben mit den Händen fassen und beständig drehen; sie schälen so sauber, daß man auf dem entrindeten Zweige keine Spur eines Zahneindrucks wahrnimmt. Dann und wann nehmen sie übrigens auch frisches Gras zu sich, indem sie dasselbe in plumper Weise abweiden, nämlich einen Grasbüschel mit den Händen packen, zusammendrücken, und so den Zähnen etwas körperhaftes zu bieten suchen. An Brod und Schiffszwieback, Aepfel und Möhren gewöhnen sie sich bald und sehen schließlich in Früchten Leckerbissen.

Die Stellung der Biber ist verschieden, im ganzen aber wenig wechselvoll. Im Sitzen sieht das Thier wie eine große, plumpe Maus aus. Der dicke, kurze Leib ruht mit dem Bauche auf dem Boden, der Schwanz leicht auf dem Grunde; von den Füßen bemerkt man kaum etwas. Um sich aufzurichten drückt der in dieser Stellung sitzende Biber die Schwanzspitze gegen den Boden und erhebt sich nun langsamer oder rascher, wie er will, ohne dabei einen der Füße zu bewegen. Er kann sich beinahe, aber nicht ganz senkrecht stellen und ruht dann auf den Hinterfüßen und dem Schwanze so sicher, daß es ihm leicht wird, beliebig lange in dieser Stellung zu verharren. Beim ruhigen Liegen und beim Schlafe wird der Schwanz unter den Leib geklappt und so dem Blicke vollständig entzogen. Der Biber kann sich aber auch jetzt ohne Anstrengung oder Gliederbewegung erheben und in den verschiedensten Lagen erhalten, beispielsweise um sich zu kratzen, eine Beschäftigung, welche oft und mit sicherer Behaglichkeit, niemals aber hastig ausgeführt wird. Wenn er auf dem Bauche liegt, streckt er sich lang aus, wenn er auf der Seite ruht, rollt er sich. Beim Gehen wird ein Bein um das andere bewegt; denn der fast auf der Erde schleifende Bauch läßt eine rasche, gleichmäßige Bewegung nicht zu. Bei größter Eile führt der Biber Sätze aus, welche an Plumpheit und Ungeschicklichkeit die aller übrigen nur bekannten Landsäugethiere übertreffen und ein wechselndes Aufwerfen des Vorder- und Hintertheils hervorbringen, trotz alledem aber fördern. Ins Wasser fällt er bloß dann mit Geräusch, wenn er geängstigt wurde; beim gewöhnlichen Verlaufe der Dinge gleitet er lautlos in die Tiefe. Schwimmend taucht er das Hintertheil so tief ein, daß nur Nasenlöcher, Augen, Ohren und Mittelrücken über dem Wasser bleiben, die Schwanzwurzel aber überflutet wird. Er liegt auf den Wellen, ohne ein Glied zu rühren, hebt auch oft noch die Schwanzspitze, welche sonst gewöhnlich auf der Oberfläche ruht, in schiefer Richtung empor. Die Fortbewegung geschieht durch gleichzeitige, seltener durch wechselseitige Stöße der Hinterfüße, die Steuerung durch den Schwanz, welcher jedoch niemals senkrecht gestellt, sondern immer ein wenig schief gedreht, oft auch in entsprechender Richtung kräftig und stoßweise bewegt wird; die Vorderfüße nehmen beim Schwimmen keinen Antheil. Bei raschem Eintauchen stößt der Biber mit seinen breitruderigen Hinterfüßen kräftig nach oben aus und schlägt gleichzeitig den Schwanz auf die Oberfläche des Wassers, hebt und dreht also den Hintertheil seines Leibes, taucht den Kopf ein und versinkt rasch in fast senkrechter Richtung. Er kann fast zwei Minuten im Wasser verweilen, bevor die Athemnoth ihn zum Auftauchen zwingt. Die Stimme ist ein schwacher Laut, welcher am richtigsten ein Gestöhn genannt werden möchte; man vernimmt sie bei jeder Erregung des Thieres und lernt bald die verschiedenen Bedeutungen der ausgestoßenen Laute verstehen, da ihre Stärke und Betonung den genügenden Anhalt hierzu gibt. Unter den Sinnen scheinen Gehör und Geruch obenan zu stehen; die kleinen Augen sehen ziemlich blöde aus, das Gesicht ist jedoch ebensowenig verkümmert wie der Geschmack, und auch Gefühl kann dem Thiere nicht abgesprochen werden.

Ueber den Grad des Verstandes des Bibers kann man verschiedener Meinung sein; so viel wird man zugestehen und anerkennen müssen, daß er innerhalb seiner Ordnung die höchste Stelle einnimmt. Eher als jeder andere Nager fügt er sich in veränderte Umstände und lernt aus ihnen bestens Vortheile ziehen, und mehr als irgend einer seiner Ordnungsverwandten überlegt er, bevor er handelt, folgert er und zieht Schlüsse. Seine Bauten sind nicht kunstvoller als die anderer Nager, stets aber mit richtigem Verständnis der Oertlichkeit angelegt; Beschädigungen an ihnen werden immer mit Ueberlegung beseitigt. »Daß der Biber ein denkendes Thier sein muß und beinahe vernünftig zu Werke geht«, sagt ein Bericht des Wittingauer Forstamtes, »läßt sich durch eine hier beobachtete Thatsache bestätigen. Der Bach, in welchem hier die Biber leben, geht durch einen Teich, der nach Verlauf einiger Jahre zur Abfischung kommt. In dieser Zeit werden sämmtliche Wasser abgelassen, und der Bach bleibt für einige Tage trocken. Bei dem letzten Wasserabzuge behufs der Abfischung ist der Fall vorgekommen, daß der Biber bei dem eingetretenen Wasserabfall die Ursache des Abnehmens ergründete und nachdem er gefunden, daß das Wasser durch das Zapfenhaus abrinne, dieses durch Schilf und Schlamm derartig verbaute, daß kein Tropfen durch kam. Auf diese Weise wollte er sich das Wasser erhalten. Es kostete nicht geringe Mühe, diese Verdämmung zu beseitigen.« Angesichts dieser Thatsache wird wohl Niemand ein Folgern, Ueberlegen und verständiges Handeln des Bibers in Abrede stellen können. Sein Betragen anderen Thieren gegenüber ist unfreundlich, dem Menschen gegenüber mindestens zurückhaltend; aber er gewöhnt sich bald an eine ihm anfänglich unangenehme Nachbarschaft, und fügt sich der Herrschaft seines Pflegers, ohne jedoch Unbilliges sich gefallen zu lassen. Gefangene Biber leiden, daß man sie liebkost, gehen auch wohl zu ihrem Wärter hin und begrüßen ihn förmlich, widersetzen sich aber jeder Gewaltthat, indem sie den Rücken krümmen, die Zähne weisen und nötigenfalls auch angreifen. Daß Frauen und Kinder milden Herzens sind, haben solche im Thiergarten lebende Biber bald ergründet, und deshalb erscheinen sie nicht nur früher, als ihre Gewohnheit ist, vor ihrem Baue, sondern betteln auch, aufwartend und stehend, vorübergehende Frauen und Kinder um Aepfel, Nüsse, Zucker und Brod an, nehmen diese Stoffe geschickt mit den Händen weg und führen sie zum Munde, schlagen aber den, welcher zu schenken vorgibt und doch nichts reicht, oder den, welcher neckt, auf die Finger.

Jung eingefangene Biber können sehr zahm werden. Die Schriftsteller, welche über Amerika berichten, erzählen von solchen, welche sie in den Dörfern der Indianer gewissermaßen als Hausthiere fanden oder selbst zahm hielten. »Ich sah«, sagt La Hontan, »in diesen Dörfern nichts Merkwürdigeres als Biber so zahm wie Hunde, sowohl im Bache wie in den Hecken, wo sie ungestört hin- und herliefen. Sie gehen bisweilen ein ganzes Jahr lang nicht in das Wasser, obschon sie keine sogenannten Grubenbiber sind, welche bloß um zu trinken an den Bach kommen und, nach der Meinung der Wilden, ihrer Faulheit halber von den anderen weggejagt wurden.« Hearne hatte mehrere Biber so gezähmt, daß sie auf seinen Ruf kamen, ihm wie ein Hund nachliefen und sich über Liebkosungen freuten. In Gesellschaft der indianischen Weiber und Kinder schienen sie sich sehr wohl zu befinden, zeigten Unruhe, wenn diese lange wegblieben, und Freude, wenn sie wiederkehrten, krochen ihnen auf den Schoß, legten sich auf den Rücken, machten Männchen, kurz betrugen sich fast wie Hunde, welche ihre Freude ausdrücken wollen, wenn ihre Herren lange abwesend waren. Dabei hielten sie das Zimmer sehr reinlich und gingen immer in das Wasser, im Winter

auf das Eis, um ihre Nothdurft zu verrichten. Sie lebten von den Speisen der Leute und fraßen namentlich Reis- und Rosinenpudding sehr gern, nebenbei aber auch Fische und Fleisch, obwohl ihnen diese Nahrung ebenso unnatürlich scheinen mochte wie den Pferden und Rindern, welche im höheren Norden von Amerika und Europa ja auch mit Fischköpfen und anderen ähnlichen Dingen gefüttert werden. Auch Klein hatte einen Biber so gezähmt, daß er ihm wie ein Hund nachlief und ihn aufsuchte, wenn er abwesend war. Buffon bekam einen aus Kanada und hielt ihn jahrelang, anfangs ganz im Trocknen. Dieser schloß sich zwar Niemand an, war aber sanft und ließ sich aufnehmen und umhertragen. Bei Tische verlangte er mit einem schwachen, kläglichen Tone und mit einem Zeichen seiner Hand auch etwas zu fressen, trug das Empfangene jedoch fort und verzehrte es im Verborgenen. Prinz Max von Wied fand einen zahmen Biber auf Fort Union, »so groß, wie ein zweijähriges Schwein, aber blind«. Er ging im ganzen Hause umher und war gegen bekannte Personen sehr zutraulich, versuchte aber, alle ihm unbekannten Leute zu beißen.

Je nach dem Wohnorte des Bibers fällt die Paarung in verschiedene Monate. Einige setzen sie in den Anfang des Winters, Andere in den Februar oder März. Bei dieser Gelegenheit soll das Geil zur Geltung kommen und dazu dienen, andere Biber anzulocken. Audubon erfuhr von einem Jäger, daß ein Biber seine Geilsäcke an einem bestimmten Orte entleere, daß hierdurch ein zweiter herbeigelockt werde, welcher das abgesetzte Geil mit Erde überdecke und auf diese wieder das seinige ablege und so fort, so daß oft hohe stark nach Geil riechende Hügel gebildet würden. Männchen und Weibchen benehmen sich, wie man dies an gefangenen wiederholt beobachtete, sehr zärtlich, setzen sich nebeneinander hin, umarmen sich buchstäblich und wiegen sich dann mit dem Oberleibe hin und her. Die Begattung geschieht, nach Eymouth, welcher als Vorsteher der fürstlich Schwarzenbergischen Kanzlei die von seinem Gebieter im Rothenhof jahrelang gehaltenen Biber beobachten konnte, in aufrechter Stellung, indem das Männchen sein Weibchen in angegebener Weise umschlingt, wird aber auch öfters im Wasser vollzogen. Etwas anders stellt Exinger die Sache dar. »Nachdem das Männchen sein Weibchen rasch im Wasser verfolgt und dasselbe einige Zeitlang theils auf der Oberfläche, theils unterhalb des Wassers umhergetrieben hat, erheben sich beide plötzlich gegeneinander gewendet, halbleibes senkrecht über den Wasserspiegel, wobei sie sich mit den Hinterfüßen und dem wagerecht von sich gestreckten platten Schwanze im Wasser erhalten; hierauf tauchen sie unter und schwimmen dem Lande zu, das Weibchen wirft sich auf den Rücken und das Männchen legt sich über dasselbe hin, daß die Unterseiten beider Thiere sich gegenseitig decken. Auch hierbei werden die zärtlichsten Liebkosungen nicht gespart; dann gleiten beide wieder ins Wasser, tauchen unter, schwimmen am entgegengesetzten Ufer ans Land, schütteln das Wasser vom Körper ab und putzen sich sorgfältig.« Nach mehrwöchentlicher Tragzeit wirft das Weibchen in seinem trockenen Baue zwei bis drei behaarte, aber noch blinde Junge, nach acht Tagen öffnen diese die Augenlider, und die Mutter führt nunmehr schon, bisweilen aber auch erst am zehnten Tage, ihre Nachkömmlinge mit sich ins Wasser. Eymouth gibt als Setzzeit April und Mai an; der späteste Wurf fand am 10. Juli statt. Schon im September kämpften im Rothenhof gezüchtete Junge nicht selten mit den Alten und mußten paarweise abgesondert werden; nur ausnahmsweise gelang es, die Jungen bis zum zweiten Jahre bei ihren Eltern belassen zu können.

Außer dem Fürsten Schwarzenberg, welcher auf der Wiener Weltausstellung ein Biberpaar zur Anschauung brachte, befaßt sich gegenwärtig Niemand mit der Biberzucht, obwohl diese ebenso anziehend als lohnend ist und, wie aus den auf den fürstlichen Herrschaften gesammelten Erfahrungen hervorgeht, auch nicht besondere Schwierigkeiten verursacht. Ein Biberpaar, welches im Jahre 1773 im Rothenhof angesiedelt worden war, hätte sich schon sechs Jahre später bis auf vierzehn und zehn Jahre später bis auf fünfundzwanzig vermehrt; die Zucht wurde aber nunmehr beschränkt, weil man die Biber ins Freie bringen ließ, und sie hier viel Schaden anrichteten. In Nymphenburg in Bayern hielt man im Anfange der fünfziger Jahre ebenfalls Biber und erfuhr, daß einzelne von diesen fünfzig Jahre in Gefangenschaft aushielten.

Außer den Menschen hat der frei lebende Biber wenig Feinde. Dank seiner Vorsicht entgeht er auch dem geschickten Jäger oft noch glücklich. Einmal beunruhigt, sucht er bei der geringsten Gefahr das ihn ziemlich sichernde Wasser. Die nordamerikanischen Trapper behaupten, daß er da, wo er in Menge wohnt, Wachen ausstellt, welche durch lautes Aufschlagen mit dem Schwanze gegen die Oberfläche des Wassers die übrigen von der herannahenden Gefahr benachrichtigen sollen. Diese Angabe ist so zu verstehen, daß bei einer Gesellschaft von vorsichtigen Thieren mehrere leichter einen Feind sehen als der einzelne, somit also jedes Mitglied der Ansiedelung zum Wächter wird. Da das klatschende Geräusch nur erfolgt, wenn ein Biber jählings in die Tiefe taucht, und dies in der Regel dann geschieht, wenn er eine Gefahr zu bemerken vermeint, achten allerdings alle auf das weit vernehmbare Geräusch und verschwinden, sobald sie es vernehmen, von der Oberfläche des Wassers. In bewohnten Gegenden nutzt dem Biber übrigens, wie die Erfahrung darthut, auch die größte Vorsicht nichts; der beharrliche Jäger weiß ihn doch zu berücken, und bei dem Werthe der Beute lohnt die Jagd viel zu sehr, als daß der Biber selbst da, wo er durch strenge Jagdgesetze geschützt wird, nicht ausgerottet werden sollte. Erzbischof Johann Ernst von Salzburg setzte auf die Erlegung eines Bibers Galeerenstrafe, und seine Biber wurden doch weggeschossen. So geht es allerorten. Die wenigen Biber, welche Europa noch besitzt, nehmen von Jahr zu Jahr ab und werden sicherlich das Loos ihrer Brüder theilen. In Amerika erlegt man den Biber hauptsächlich mit dem Feuergewehre, fängt ihn außerdem aber in Fallen aller Art. Das Schießen ist langweilig und unsicher, Fallen, welche man durch frische Zweige ködert oder mit Geil verwittert, versprechen mehr. Im Winter haut man Wuhnen in das Eis und schlägt die Biber todt, wenn sie dahin kommen, um zu athmen. Auch eist man wohl in der Nähe ihrer Hütten ein Stück des Flusses oder Baches auf, spannt ein starkes Netz darüber, bricht dann die Burgen auf und jagt die erschreckten Thiere da hinein. Vernünftige Jäger lassen immer einige Biber übrig und begnügen sich mit einer gewissen Anzahl; an den Grenzorten aber, wo mehrere Stämme sich in das Gebiet theilen, nimmt jeder so viele, als er kann. Dieser Jagd halber entstehen oft Streitigkeiten unter den verschiedenen Stämmen, welche zuweilen in blutigen Fehden enden und auf beiden Seiten viele Opfer fordern.

Der Nutzen, welchen der Biber gewährt, gleicht den Schaden, welchen er anrichtet, fast aus. Man muß dabei festhalten, daß er vorzugsweise unbevölkerte Gegenden bewohnt und am liebsten nur dünne Schößlinge von Holzarten fällt, welche rasch wieder nachwachsen. Dagegen bezahlt er mit Fell und Fleisch und mehr noch mit dem Bibergeil nicht bloß den angerichteten Schaden, sondern auch alle Mühen und Beschwerden der Jagd sehr reichlich. Von Amerika her gelangen, laut Lomer, alljährlich etwa 150,000 Felle im Gesammtwerthe von 1,500,000 Mark in den Handel; dagegen wird der Bibergeil immer seltener und kostbarer. Vor vierzig Jahren bezahlte man ein Loth desselben mit einem Gulden, gegenwärtig kostet es bereits das Zwanzigfache. Laut Pleischl rechnet man den durchschnittlichen Werth der Geilsäcke auf 180 Gulden, hat jedoch auch schon das Doppelte dieser Summe für einen Biber bezahlt. Das Fell wird ebenfalls geschätzt, steht jedoch nicht hoch im Preise, weil es zu Pelzen zu schwer ist. Man rupft es vor dem Gebrauche, d. h. zieht alle Grannenhaare aus und läßt bloß das Wollhaar übrig. Das Fleisch gilt als besonders gut, wenn sich der Biber mit Seerosen geäst hat; den Schwanz betrachtet man als vorzüglichen Leckerbissen, für welchen man in früheren Zeiten die sehr bedeutende Summe von 6 Gulden zahlte. Die Pfaffen erklärten den Biber als ein »fischähnliches Thier« und deshalb geeignet, während der Fasten genossen zu werden, bezahlten daher auch in der fleischarmen Zeit einen Biberbraten um so besser. Von den vielerlei Verwendungen des Biberkörpers ist man mehr und mehr zurückgekommen, obschon der Aberglaube noch immer seine Rolle spielt. Hier und da werden Fett und Blut als Heilmittel benutzt; die sibirischen Weiber betrachten die Knochen als Schutzmittel gegen den Fußschmerz, die Zähne als ein Halsgeschmeide, welches das Zahnen der Kinder erleichtert, die Zahnschmerzen benimmt etc[???].

Bei den amerikanischen Wilden steht der Biber in sehr hohem Ansehen. Sie schreiben ihm fast ebensoviel Verstand zu wie dem Menschen und behaupten, daß das vorzügliche Thier unbedingt auch eine unsterbliche Seele haben müsse, anderer Märchen nicht zu gedenken.