|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eine kleine, aus wenig Arten bestehende Familie eichhornartiger Thiere übergehend, reihen wir den Hörnchen die Bilche oder Schlafmäuse ( Myoxina) an. In Gestalt und Wesen stehen sie den Eichhörnchen nahe, unterscheiden sich von ihnen aber bestimmt durch Eigenthümlichkeiten ihres Baues. Sie haben einen schmalen Kopf mit mehr oder minder spitziger Schnauze, ziemlich großen Augen und großen nackthäutigen Ohren, gedrungenen Leib, mäßig lange Gliedmaßen, zart gebaute Füße, mit vorn vier Zehen und einer plattnageligen Daumenwarze, hinten fünf Zehen, mittellangen, dicht buschig und zweizeilig behaarten Schwanz und reichen, weichhaarigen Pelz. Die Vorderzähne sind vorn flach gerundet, die unteren seitlich zusammengedrückt, die vier Backenzähne in jedem Kiefer haben deutlich abgesetzte Zahnwurzeln und zahlreiche, ziemlich regelmäßig sich abschleifende, mit ihren Schmelzwänden tief in den Zahn eindringende Querfalten. Der Schädel ähnelt dem der Mäuse mehr als dem der Eichhörnchen. Die Wirbelsäule enthält 13 rippentragende, 6 wirbellose, 3 Kreuz- und 22 bis 25 Schwanzwirbel. Der Blinddarm fehlt.

Man kennt bis jetzt kaum mehr als ein halbes Dutzend sicher unterschiedene Arten dieser Familie, sämmtlich Bewohner der alten Welt. Hügelige und bergige Gegenden und hier Wälder und Vorwälder, Haine und Gärten sind ihre Aufenthaltsorte. Sie leben auf und in den Bäumen, seltener in selbstgegrabenen Erdhöhlen zwischen Baumwurzeln oder in Fels- und Mauerspalten, unter allen Umständen möglichst verborgen. Bei weitem die meisten durchschlafen den Tag und gehen nur während des Morgen- und Abenddunkels ihrer Nahrung nach. Aus diesem Grunde bekommt man sie selten und bloß zufällig zu sehen. Wenn sie einmal ausgeschlafen haben, sind sie höchst bewegliche Thiere. Sie können vortrefflich laufen und noch besser klettern, nicht aber auch, wie die Hörnchen, besonders große Sprünge ausführen.

In gemäßigten Gegenden verfallen sie mit Eintritt der kälteren Jahreszeit in Erstarrung und verbringen den Winter schlafend in ihren Nestern. Manche häufen sich für diese Zeit Nahrungsvorräthe auf und zehren von ihnen, wenn sie zeitweilig erwachen; andere bedürfen dies nicht einmal, da sie vorher sich so gemästet haben, daß sie von ihrem Fette leben können. Ihre Nahrung besteht in Früchten und Sämereien aller Art; die meisten nehmen auch Kerbthiere, Eier und junge Vögel zu sich. Beim Fressen sitzen sie, wie die Eichhörnchen, auf dem Hintertheile und führen die Speise mit den Vorderfüßen zum Munde.

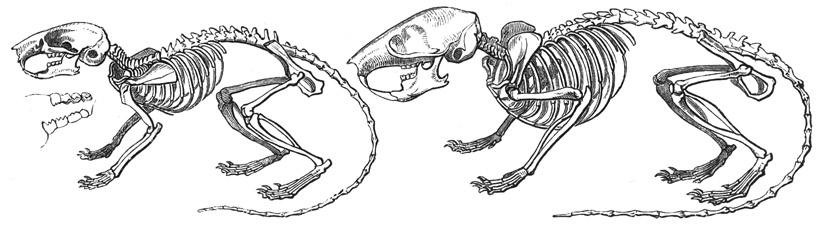

Gerippe der Haselmaus und des Gartenschläfers. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Einige lieben Geselligkeit und halten sich wenigstens paarweise zusammen; andere sind äußerst unverträglich. Das Weibchen wirft während des Sommers in ein zierliches Nest seine Jungen, gewöhnlich vier bis fünf, und erzieht sie mit großer Liebe. Jung eingefangen werden alle Schläfer leidlich zahm; doch dulden sie es nicht gern, daß man sie berührt, und alt eingefangene lassen sich dies nie gefallen. Einen irgendwie nennenswerthen Nutzen bringen die Bilche uns nicht; wohl aber können auch sie durch ihre Räubereien in Gärten unserem Besitzstande Schaden zufügen. Ihre zierliche Gestalt wirbt ihnen insgesammt mehr Freunde, als die meisten von ihnen verdienen.

Man theilt die Schläfer in vier Sippen ein, von denen drei auch bei uns Vertreter haben, während die vierte Afrika angehört.

Die erste Sippe wird von dem Siebenschläfer oder Bilch ( Myoxus Glis, Glis vulgaris und esculentus, Mus und Sciurus Glis) und einem Verwandten gebildet. Er gehört zu den Thieren, welche dem Namen nach weit besser bekannt sind als von Gestalt und Ansehen. Jeder, welcher sich mit der alten Geschichte beschäftigt hat, kennt diese Schlafmaus, den besonderen Liebling der Römer, zu dessen Hegung und Pflegung eigene Anstalten getroffen wurden. Eichen- und Buchenhaine umgab man mit glatten Mauern, an denen die Siebenschläfer nicht emporklettern konnten; innerhalb der Umgebung legte man verschiedene Höhlen an zum Nisten und Schlafen; mit Eicheln und Kastanien fütterte man hier die Bilche an, um sie zuletzt in irdenen Gefäßen oder Fässern, »Glirarien« genannt, noch besonders zu mästen. Wie uns die Ausgrabungen in Herkulanum belehrt haben, waren die zur letzten Mästung bestimmten Glirarien kleine, halbkugelige, an den inneren Wänden terassenförmig abgetheilte und oben mit einem engen Gitter geschlossene Schalen. In ihnen sperrte man mehrere Siebenschläfer zusammen und versah sie im Ueberflusse mit Nahrung. Nach vollendeter Mästung kamen die Braten als eines der leckersten Gerichte auf die Tafeln reicher Schlemmer. Martial verschmäht nicht, diese kleinen Thiere zu besingen, und läßt sie sagen:

»Winter, dich schlafen wir durch, und wir strotzen von blühendem Fette

Just in den Monden, wo uns nichts als der Schlummer ernährt.«

Den Siebenschläfer, einen Bilch von 16 Centim. Leibes- und 13 Centim. Schwanzlänge, kennzeichnet hauptsächlich die Gestalt seiner Backenzähne, von denen zwei größere in der Mitte und kleinere vorn und hinten stehen, und deren Kaufläche vier gebogene, durchgehende und drei halbe, oberseits nach außen, unterseits nach innen liegende Schmelzfalten zeigt. Der weiche, ziemlich dichte Pelz ist auf der Oberseite einfarbig aschgrau, bald heller, bald dunkler schwärzlichbraun überflogen, an den Seiten des Leibes etwas lichter und da, wo sich die Rückenfarbe von der der Unterseite abgrenzt, bräunlichgrau, auf der Unterseite und der Innenseite der Beine, scharf getrennt von der Oberseite, milchweiß und silberglänzend. Der Nasenrücken und ein Theil der Oberlippe zwischen den Schnurren sind graulichbraun, der untere Theil der Schnauze, die Backen und die Kehle bis hinter die Ohren hin weiß, die Schnurren schwarz, die mittelgroßen Ohren außen dunkelgraubraun, gegen den Rand hin lichter. Um die Augen zieht sich ein dunkelbrauner Ring. Der buschig und zweizeilig behaarte Schwanz ist bräunlichgrau, unten mit einem weißlichen Längsstreifen. Verschiedene Abänderungen kommen vor.

Süd- und Osteuropa bilden das wahre Vaterland des Siebenschläfers. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Spanien, Griechenland und Italien an bis nach Süd- und Mitteldeutschland. In Oesterreich, Steiermark, Kärnten, Mähren, Schlesien, Böhmen und Bayern ist er häufig, in Kroatien, Ungarn und dem südlichen Rußland gemein; im Norden Europas, schon im nördlichen Deutschland, in England, Dänemark, fehlt er. Er bewohnt hauptsächlich das Mittelgebirge, am liebsten trockene Eichen- und Buchenwaldungen. Den Tag über hält er sich verborgen, bald in hohlen Bäumen, Baumlöchern und Felsklüften, bald in Erdlöchern unter Baumwurzeln, in verlassenen Hamsterhöhlen, Elstern- und Krähennestern hausend; gegen Abend kommt er aus seinen Verstecken hervor, streift nachts umher, sucht sich seine Nahrung, kehrt ab und zu in seinen Schlupfwinkel zurück, um zu verdauen und auszuruhen, frißt nochmals und sucht endlich gegen Morgen, ausnahmsweise auch wohl erst nach Sonnenaufgang, gewöhnlich mit seinem Weibchen oder einem anderen Gefährten vereinigt, die zeitweilige Wohnung zum Schlafen wieder auf. Bei seinen nächtlichen Ausflügen zeigt er sich als ein rascher und lebhafter, behender Gesell, welcher mit Eichhorngewandtheit auf den Bäumen oder an Felsenwänden umherklettert, sicher von Zweig zu Zweige oder auch aus der Höhe zur Tiefe springt und mit kurzen Sätzen rasch umherläuft, wenn er auf die Erde gelangt. Freilich gewahrt man sein Treiben bloß an Orten, welche man von vornherein als seine Wohnplätze kennt; denn sonst verbirgt ihn die Nacht vor den Blicken des Menschen und vieler anderer Feinde.

Siebenschläfer ( Myoxus Glis) und Gartenschläfer ( Eliomys Nitela). ½ natürl. Größe.

Wenige Nager dürfen es dem Bilche an Gefräßigkeit zuvorthun. Er frißt, so lange er fressen kann. Eicheln, Bücheln, Haselnüsse bilden vielleicht seine Hauptnahrung, Wallnüsse, Kastanien, süßes und saftiges Obst werden aber auch nicht verschmäht, und thierische Kost scheint ihm geradezu Bedürfnis zu sein; wenigstens überfällt, mordet und verzehrt er jedes kleinere Thier, welches er erlangen kann, plündert Nester aus, würgt junge Vögel ab, tritt überhaupt nicht selten als Raubthier auf. Wasser trinkt er wenig, wenn er saftige Früchte hat, gar nicht.

So lange der Sommer währt, treibt er sich, falls die Witterung nicht gar zu schlimm ist, allnächtlich in seinem Gebiete umher. Auf seinen Weidezügen setzt er sich fast alle Minuten einmal nach Eichhörnchenart auf das Hintertheil und führt etwas mit den Vorderpfoten zum Munde. Beständig hört man das Knacken von Nüssen, welche er zerbricht, oder das Fallen von ausgefressenen Früchten, welche er herabwirft. Gegen den Herbst hin sammelt er Nahrungsvorräthe ein und speichert diese in seinen Höhlen auf. Um diese Zeit »strotzt er bereits von blühendem Fette«, frißt aber noch so lange als möglich; dann denkt er daran, Herberge für den Winter zu bereiten. Jetzt macht er sich in tiefen Erdlöchern, Rissen und Spalten, Felsen und in altem Gemäuer, wohl auch in tiefen Baumhöhlungen, ein Nest von zartem Moose zurecht, rollt sich, gewöhnlich in Gemeinschaft mit mehreren seiner Genossen, zusammen und fällt schon lange vorher, ehe der Wärmemesser auf dem Nullpunkte steht, in rauheren Gebirgsgegenden bereits im August, in der wärmeren Ebene erst gegen den Oktober hin, in tiefen Schlaf. Er zeigt nunmehr die Gefühllosigkeit aller Winterschläfer und ist vielleicht derjenige, welcher am tiefsten schläft. Man kann ihn ruhig aus seinem Lager nehmen und wegtragen: er bleibt kalt und regungslos. Im warmen Zimmer erwacht er nach und nach, bewegt anfänglich die Gliedmaßen ein wenig, läßt einige Tropfen seines hellen, goldgelben Harnes von sich und regt sich allmählich mehr und mehr, sieht aber auch jetzt noch sehr verschlafen aus. Im Freien wacht er zeitweilig von selbst auf und zehrt ein wenig von seinen Nahrungsvorräthen, gleichsam ohne eigentlich zu wissen, was er thut. Siebenschläfer, welche Lenz überwinterte und in einem kühlen Raume hielt, wachten etwa alle vier Wochen auf, fraßen und schliefen dann wieder so fest, daß sie todt schienen; andere, welche Galvagni pflegte, wachten nur alle zwei Monate auf und fraßen. Im Freien erwacht unser Bilch erst sehr spät im Frühjahre, selten vor Ende des April. Somit beträgt die Dauer seines Winterschlafes volle sieben Monate, und er führt demnach seinen Namen mit Fug und Recht.

Bald nach dem Erwachen paaren sich die Geschlechter, und nach ungefähr sechswöchentlicher Tragzeit wirft das Weibchen auf einem weichen Lager in Baum- oder anderen Höhlungen – in der Nähe von Altenburg sehr häufig in den Nistkästchen der Staare, welche man vermittels hoher Stangen über und auf den Obstbäumen aufzustellen pflegt – drei bis sechs nackte, blinde Junge, welche außerordentlich schnell heranwachsen, nur kurze Zeit an der Mutter saugen und sich dann selbst ihre Nahrung aufsuchen. Niemals steht das Nest des Bilch frei auf Bäumen, wie das unseres Eichhörnchens, wird vielmehr stets nach Möglichkeit verborgen. In Gegenden, wo es viele Buchen gibt, vermehrt sich der Bilch sehr stark, wie sein Wohlleben überhaupt von dem Gedeihen der Früchte abhängt.

Viele Feinde thun dem Siebenschläfer übrigens bedeutend Abbruch. Baummarder und Iltis, Wildkatze und Wiesel, Uhu und Eule sind wohl seine schlimmsten Verfolger, und wenn er auch selbst gegen die stärksten Feinde mit vielem Muthe sich wehrt, sie anschnaubt, wüthend nach ihnen beißt und sogar die schwachen Krallen bei der Vertheidigung zu Hilfe nimmt: er muß ihnen doch jedesmal erliegen. Der Mensch stellt ihm da, wo er häufig ist, theils des Fleisches, theils des Felles wegen, eifrig nach, lockt ihn in künstliche Winterwohnungen, Gruben, welche man in Wäldern unter Gebüsch und Felsabhängen, an trockenen, gegen Mittag gelegenen Orten für ihn herrichtete, verrätherisch mit Moos ausbettete, mit Stroh und dürrem Laube überdeckte und reichlich mit Bücheln bestreute, oder richtet andere Fallen für ihn her. In Bayern fangen ihn die Landleute in gewöhnlichen, mit Hanfkörnern geköderten Meisenkästen. »Sobald man«, schreibt mir Dr. Weber, »an den unter den Obstbäumen liegenden, zerbissenen Früchten das Vorhandensein und schädliche Wirken eines Siebenschläfers erkundet hat, stellt man den Meisenschlag wie für einen Vogel in eine Astgabel. Unser Bilch geht dem Hanfe nach, wirft den Schlag ein, ergibt sich ruhig in die Gefangenschaft und schläft den Schlaf der Gerechten, anstatt den Kastendeckel aufzuheben oder die dünnen seitlichen Holzstäbe zu zernagen und sich so Wege zur Freiheit zu bahnen.« In Unterkrain erbeuten ihn die Bauern in Schnellfallen, welche sie entweder an den Aesten aufhängen oder vor

den ihnen genau bekannten Schlupfwinkel des Siebenschläfers aufstellen und mit einer saftigen Birne oder Pflaume ködern. Außerdem gräbt man theilweise mit Obst gefüllte Fässer in die Erde, welche oben nur einen Zugang haben, ein Rohr nämlich, in welchem Eisendrähte so befestigt werden, daß sie wohl das Hineinschlüpfen, nicht aber das Herauskommen des Bilches gestatten. Hier fangen sich die Thiere oft in so großer Menge, daß mancher Jäger während eines Herbstes zwei- bis vierhundert Stück erbeuten kann.

Der Siebenschläfer wird verhältnismäßig selten in der Gefangenschaft gehalten. Es läßt sich von vornherein erwarten, daß ein so großer Fresser geistig nicht sehr befähigt sein, überhaupt nicht viele gute Eigenschaften haben kann. Sein Wesen ist nicht gerade angenehm, seine größte Tugend die Reinlichkeit; im übrigen wird er langweilig. Er befindet sich fortwährend in gereizter Stimmung, befreundet sich durchaus nicht mit seinem Pfleger und knurrt in eigenthümlich schnarchender Weise jeden wüthend an, welcher sich erfrecht, ihm nahe zu kommen. Dem, welcher ihn ungeschickt angreift, beweist er durch rasch aufeinanderfolgende Bisse in sehr empfindlicher Weise, daß er keineswegs geneigt sei, sich irgendwie behelligen zu lassen. Nachts springt er wie rasend im Käfige umher und wird schon deshalb seinem Besitzer bald sehr lästig. Er muß auf das sorgfältigste gepflegt, namentlich gefüttert werden, damit er sich nicht durch den Käfig nagt oder einen und den andern seiner Gefährten auffrißt; denn wenn er nicht genug Nahrung hat, geht er ohne weiteres andere seiner Art an und ermordet und verzehrt sie ebenso ruhig wie andere kleine Thiere. Auch die im Käfige geborenen Jungen sind und bleiben ebenso unliebenswürdig wie die Alten.

Der Baumschläfer ( Myoxus Dryas, M. Nitedulae), gewissermaßen ein Mittelglied zwischen Sieben- und Gartenschläfer, erreicht im ganzen eine Länge von 17 Centim., wovon etwa die Hälfte auf den Schwanz kommt, und ist auf dem Kopfe und der Oberseite röthlichbraun oder bräunlichgrau, auf der Unterseite scharf abgesetzt weiß gefärbt. Unter den Augen beginnt ein schwarzer Streifen, umfaßt, sich erweiternd, die Augen und setzt sich bis zu den Ohren fort; hinter diesen steht ein schmutzig grauweißer Fleck. Der Schwanz ist oben dunkelbraungrau, in der Spitze etwas lichter, unten weiß.

Vom südlichen Rußland, dem Mittelpunkte seines Heimatkreises, verbreitet sich der Baumschläfer nach Westen hin bis Ungarn, Niederösterreich und Schlesien, kommt hier jedoch immer nur selten vor. In seiner Lebensweise stimmt er, soviel bis jetzt bekannt, mit Sieben- und Gartenschläfer im wesentlichen überein.

Die Sippe der Gartenbilche ( Eliomys ) unterscheidet sich wenig, hauptsächlich durch ihr Gebiß, von der vorhergehenden. Bei dem Siebenschläfer schleifen sich die Zähne auf der Krone flach ab, bei den Gartenschläfern dagegen hohl aus. Dort hat der erste Backenzahn im Ober- und Unterkiefer sechs, die drei folgenden unten sieben, die letzte im Oberkiefer acht Querleisten, hier deren nur fünf. Aeußerlich kennzeichnet die Gartenschläfer ihr an der Wurzel kurz und anliegend, an der Spitze lang behaarter, buschiger, zweifarbiger Schwanz. Die Ober- und Unterseiten des Körpers sind verschiedenfarbig.

Der Gartenschläfer, Gartenbilch oder die große Haselmaus ( Eliomys Nitela, Mus, Sciurus und Myoxus quercinus, Myoxus Nitela) – vergleiche die Abbildung auf Seite 307[???] – erreicht eine Körperlänge von höchstens 14 Centim., bei einer Schwanzlänge von 9,5 Centim. Der Kopf ist wie die Oberseite röthlichgraubraun, die Unterseite weiß. Um das Auge läuft ein glänzend schwarzer Ring, welcher sich unter dem Ohre bis an die Halsseiten fortsetzt; vor und hinter dem Ohre befindet sich ein weißlicher, über demselben ein schwärzlicher Fleck. Der Schwanz ist in der Wurzelhälfte graubraun, in der Endhälfte zweifarbig, oben schwarz und unten weiß. Die Haare der Unterseite sind zweifarbig, ihre Wurzeln grau, ihre Spitzen weiß, bisweilen schwachgelblich oder graulich angeflogen. Beide Hauptfarben trennen sich scharf von einander. Die Ohren sind fleischfarbig, die Schnurren schwarz, weißspitzig, die Krallen lichthornfarben, die oberen Vorderzähne lichtbraun, die unteren lichtgelb. Schön dunkelschwarzbraune Angen verleihen dem Gartenschläfer ein kluges, gewecktes Ansehen.

Der Gartenschläfer, welcher schon den alten Römern unter dem Namen »Nitela« bekannt war, gehört hauptsächlich den gemäßigten Gegenden des mittleren und westlichen Europa an: Frankreich, Belgien, die Schweiz, Italien, Deutschland, Ungarn, Galizien, Siebenbürgen und die russischen Ostseeprovinzen sind seine Heimat. In Deutschland ist er in manchen Gegenden, z. B. am Harze, recht häufig. Er bewohnt die Ebene wie das Hügelland, lieber aber doch Berggegenden, und hier vorzugsweise Laubwaldungen, obgleich er auch im Schwarzwalde vorkommt und nicht allzuselten in niederen Gebüschen oder in Gärten sich einstellt. In der Schweiz steigt er im Gebirge bis in die Nähe der Gletscher empor.

Seine Nahrung ist die des Siebenschläfers; doch holt er sich aus den Häusern der Bergbewohner Fett und Butter, Speck und Schinken und frißt junge Vögel und Eier vielleicht noch lieber und mehr als sein langsamerer Verwandter, den er im Klettern und Springen unbedingt überbietet. Sein Nest unterscheidet sich von dem des Siebenschläfers dadurch, daß es frei steht; doch bezieht er unter Umständen auch Schlupfwinkel im Gemäuer, alte Rattenlöcher, Maulwurfgänge und andere Höhlungen im Gestein und in der Erde, bettet sie sich mit weichem Moose aus und macht sie sich so behaglich als möglich. Alte Eichhornhorste werden von ihm sehr gern als Wohnung benutzt; im Nothfalle baut er sich auch selbst ein Nest und hängt dieses frei zwischen Baumzweige.

In der ersten Hälfte des Mai paaren sich die Geschlechter. Mehrere Männchen streiten oft lebhaft um ein Weibchen, verfolgen sich gegenseitig unter fortwährendem Zischen und Schnauben und rasen förmlich auf den Bäumen umher. So friedlich sie sonst sind, so zänkisch, boshaft, bissig, mit einem Worte streitlustig, zeigen sie sich jetzt, und die ernsthaftesten Gefechte werden mit einer Wuth ausgefochten, welche man kaum von ihnen erwarten sollte: häufig genug kommt es vor, daß einer der Gegner von dem andern todtgebissen und dann sofort aufgefressen wird. Nach vierundzwanzigtägiger bis monatlicher Tragzeit wirft das Weibchen vier bis sechs nackte, blinde Junge, meistens in einem hübsch zubereiteten, freistehenden Neste, gern in einem alten Eichhörnchen- oder Raben-, sonst auch in einem Amsel- oder Drosselneste, welche letzteren unter Umständen gewaltsam in Besitz genommen und sodann mit Moos und Haaren ausgepolstert, auch bis auf eine kleine Oeffnung ringsum geschlossen werden. Die Mutter säugt die Jungen längere Zeit, trägt ihnen auch, wenn sie schon fressen können, eine hinreichende Menge von Nahrungsmitteln zu. Kommt man zufällig an das Nest und will versuchen, die Jungen auszunehmen, so schnaubt die sorgende Alte den Feind mit funkelnden Augen an, fletscht die Zähne, springt nach Gesicht und Händen und macht von ihrem Gebisse den allerausgedehntesten Gebrauch. Merkwürdig ist, daß der sonst so reinliche Gartenschläfer sein Nest im höchsten Grade schmutzig hält. Der stinkende Unrath, welcher sich in demselben anhäuft, bleibt liegen und verbreitet mit der Zeit einen so heftigen Geruch, daß nicht bloß die Hunde, sondern auch geübte Menschen aus ziemlicher Entfernung eine solche Kinderwiege wahrzunehmen im Stande sind. Nach wenigen Wochen haben die Jungen bereits die Größe der Mutter erreicht und streifen noch eine Zeit lang in der Nähe ihres Lagers umher, um unter der Obhut und Leitung der Alten ihrer Nahrung nachzugehen. Später beziehen sie ihre eigene Wohnung, und im nächsten Jahre sind sie fortpflanzungsfähig. Bei besonders günstigem Wetter wirft das Weibchen auch wohl zum zweiten Male in demselben Jahre.

Zum Abhalten des Winterschlafes sucht sich der Gartenschläfer trockene und geschützte Baum- und Mauerlöcher, auch Maulwurfshöhlen auf oder kommt an die im Walde stehenden Gehöfte, in Gartenhäuser, Scheuern, Heuböden, Köhlerhütten und andere Wohngebäude, um dort sich zu verbergen. Gewöhnlich findet man ihrer mehrere schlafend in einem Neste, die ganze Gesellschaft dicht zusammengerollt, fast in einem Knäuel verschlungen. Sie schlafen ununterbrochen, doch nicht so fest als andere Winterschläfer; denn so oft milde Witterung eintritt, erwachen sie, zehren etwas von ihren Nahrungsvorräthen und verfallen erst bei erneuter Kälte wieder in Schlaf. Abweichend von den übrigen Winterschläfern zeigen sie während ihres bewußtlosen Zustandes Empfindlichkeit gegen äußere Reize und geben dies, wenn man sie berührt oder mit einer Nadel sticht, durch schwache Zuckungen und dumpfe Laute zu erkennen. Selten erscheinen sie vor Ende Aprils wieder im Freien, fressen nun zunächst ihre Nahrungsvorräthe auf, und beginnen sodann ihr eigentliches Sommerleben.

Der Gartenschläfer ist ein verhaßter Gast in Gärten, in denen feinere Obstsorten gezogen werden. Ein einziger reicht hin, eine ganze Pfirsich- oder Aprikosenernte zu vernichten. Bei seinen Näschereien zeigt er einen Geschmack, welcher ihm alle Ehre macht. Nur die besten und saftigsten Früchte sucht er sich aus, benagt aber oft auch andere, um sie zu erproben, und vernichtet so weit mehr, als er eigentlich frißt. Es gibt kein Schutzmittel, ihn abzuhalten; denn er weiß jedes Hindernis zu überwinden, klettert an den Spalieren und Bäumen hinan, schlüpft durch die Maschen der Netze, welche über sie gespannt sind, oder durchnagt sie, wenn sie zu eng gemacht wurden, stiehlt sich selbst durch Drahtgeflechte. Bloß dasjenige Obst, welches spät reift, ist vor ihm gesichert; denn um diese Zeit liegt er bereits schafend in seinem Lager. Da er nun den Menschen nur Schaden zufügt und weder durch sein Fleisch noch durch sein Fell den geringsten Nutzen bringt, wird er von Gartenbesitzern, welche am empfindlichsten von ihm gebrandschatzt werden, eifrig verfolgt und vernichtet. Die besten Fallen, welche man ihm stellen kann, sind wohl Drahtschlingen, die man vor den Spalieren aufhängt, oder kleine Tellereisen, welche man passend aufstellt. Besser als alle solche Fallen schützt den Garten eine gute Katze vor diesem zudringlichen Gaudiebe. Marder, Wiesel, Uhu und Eulen stellen ihm ebenfalls eifrig nach; Gutsbesitzer also, welche dem Walde nahe wohnen, thuen entschieden wohl, wenn sie diese natürlichen Feinde nach Möglichkeit schonen.

Für die Gefangenschaft eignet sich der Gartenschläfer ebensowenig als der Bilch. Selten gewöhnt er sich an den Menschen, und bei jeder Ueberraschung bedient er sich sofort seiner scharfen Zähne, oft in recht empfindlicher Weise. Dabei hat er die unangenehmen Eigenschaften des Siebenschläfers, verhält sich still bei Tage und tobt bei Nacht in seinem Käfige umher, versucht Stäbe und Gitter durchzunagen oder durchzubrechen und rast, wenn letzteres ihm gelingt, im Zimmer herum, daß man meint, es wären wohl ihrer zehn, welche einander umherjagten. Was im Wege steht, wird dabei umgeworfen und zertrümmert. Nicht leicht gelingt es, den einmal freigekommenen Gartenschläfer wieder einzufangen. Am besten ist immer noch das alte, bewährte Mittel, ihm allerlei hohle Gegenstände, namentlich Stiefeln und Kasten, welche auf der einen Seite geschlossen sind, an die Wand zu legen, in der Hoffnung, daß er bei seinem eilfertigen Jagen in solche laufen werde. Von dem räuberischen Wesen der Thiere kann man sich an den gefangenen leicht überzeugen. Sie zeigen die Blutgier des Wiesels neben der Gefräßigkeit anderer Bilche, stürzen sich mit wahrer Wuth auf jedes kleinere Wirbelthier, welches man zu ihnen bringt, erwürgen einen Vogel im Nu, eine bissige Maus trotz aller Gegenwehr nach wenigen Minuten, fallen selbst über einander her. »Beim Zusammensperren mehrerer Gartenschläfer«, bemerkt Weber, »hat man stets darauf zu achten, daß sie erstens fortwährend genügendes Futter, Nüsse, Bücheln, Obst, Milchbrod, Hanf, Leinsamen etc., und Trinkwasser haben, und zweitens, daß sie durch mäßige Wärme des Raumes, in welchem sie sich befinden, wach erhalten, d. h. vor dem Winterschlafe bewahrt werden. Hunger führt unabwendbar Kämpfe unter ihnen herbei, deren Ausgang der Tod des einen und das Aufzehren von dessen Leichnam ist, und der Winterschlaf wird dem von ihm Bestrickten ebenso verderblich wie dem Besiegten sein Unterliegen. Verfällt einer von mehreren gemeinsam in einem Käfige hausenden Gartenbilchen in Winterschlaf, während die übrigen noch wach sind, so ist er verloren: die sauberen Genossen machen sich über den Entschlafenen her, beißen ihn todt und zehren ihn auf. Dasselbe ist der Fall, wenn mehrere im Winterschlafe liegende Gartenbilche nacheinander munter werden: der zuerst aufgewachte tödtet dann einen der hülflosen Schläfer nach dem anderen. Der gewöhnliche Tagesschlaf wird aus dem Grunde nicht so gefährlich, weil der Ueberfallene schnell erwacht und seiner Haut sich wehrt.

»Am hübschesten nehmen sich gefangene Gartenschläfer aus, wenn man sie in einem weiten, oben und unten vergitterten und dadurch luftig gemachten Rundglase unterbringt und ihnen ein Kletterbäumchen herrichtet, auf welchem sie umherspringen müssen. In gewöhnlichen Käfigen hängen sie, auch wenn sie munter sind, regelmäßig an dem Gitter, nehmen hier ungewöhnliche Stellungen an und verlieren dadurch viel von ihrer Schönheit und Anmuth.«

Die dritte Sippe der Familie, welche die Mäusebilche ( Muscardinus ) umfaßt, unterscheidet sich ebenfalls hauptsächlich durch das Gebiß von den vorigen. Der erste obere Backenzahn hat zwei, der zweite fünf, der dritte sieben, der vierte sechs, der erste untere drei und die drei folgenden sechs Querleisten. Auch sind die Ohren kleiner als bei den vorigen. Der Schwanz ist seiner ganzen Länge nach gleichmäßig und ziemlich kurz behaart.

In Europa lebt nur eine einzige Art dieser Sippe, die Haselmaus ( Muscardinus avellanarius, Mus avellanarius und corilinum, Myoxus avellanarius, speciosus und muscardinus), eines der niedlichsten, anmuthigsten und behendesten Geschöpfe unter allen europäischen Nagethieren, ebenso ausgezeichnet durch zierliche Gestalt und Schönheit der Färbung wie durch Reinlichkeit, Nettigkeit und Sanftheit des Wesens. Das Thierchen ist ungefähr so groß wie unsere Hausmaus: seine Gesammtlänge beträgt 14 Centim., wovon fast die Hälfte auf den Schwanz kommt. Der dichte und anliegende, aus mittellangen, glänzenden und weichen Haaren bestehende Pelz ist gleichmäßig gelblichroth, unten etwas heller, an der Brust und der Kehle weiß, Augengegend und Ohren sind hellröthlich, die Füße roth, die Zehen weißlich, die Oberseite des Schwanzes ist bräunlichroth. Im Winter erhält die Oberseite, namentlich die letzte Hälfte des Schwanzes, einen schwachen, schwärzlichen Anflug. Dies kommt daher, weil das frische Grannenhaar schwärzliche Spitzen hat, welche sich später abnutzen und abschleifen. Junge Thiere sind lebhaft gelblichroth.

Mitteleuropa ist die Heimat der kleinen Haselmaus: Schweden und England scheinen ihre nördlichste, Toskana und die nördliche Türkei ihre südlichste Grenze zu bilden; ostwärts geht sie nicht über Galizien, Ungarn und Siebenbürgen hinaus. Besonders häufig ist sie in Tirol, Kärnten, Steiermark, Böhmen, Schlesien, Slavonien und in dem nördlichen Italien, wie sie überhaupt den Süden in größerer Anzahl bewohnt als den Norden. Ihre Aufenthaltsorte sind fast dieselben wie die ihrer Verwandten, und auch ihre Lebensweise erinnert lebhaft an die beschriebenen Schläfer. Sie gehört ebensogut der Ebene wie dem Gebirge an, geht aber in letzterem nicht über den Laubholzgürtel nach oben, steigt also höchstens zwei tausend Meter über das Meer empor. Niederes Gebüsch und Hecken, am allerliebsten Haselnußdickichte, bilden ihre bevorzugten Wohnsitze.

Bei Tage liegt die Haselmaus irgendwo verborgen und schläft, nachts geht sie ihrer Nahrung nach. Nüsse, Eicheln, harte Samen, saftige Früchte, Beeren und Baumknospen bilden diese; am liebsten aber verzehrt sie Haselnüsse, welche sie kunstreich öffnet und entleert, ohne sie abzupflücken oder aus der Hülse zu sprengen. Auch den Beeren der Eberesche geht sie nach und wird deshalb nicht selten in Dohnen gefangen. Sie lebt in kleinen, nicht gerade innig verbundenen Gesellschaften. Jede einzelne oder ihrer zwei zusammen bauen sich in recht dichten Gebüschen ein weiches, warmes, ziemlich künstliches Nest aus Gras, Blättern, Moos, Würzelchen und Haaren, und durchstreifen von hier aus nächtlich ihr Gebiet, fast immer gemeinschaftlich mit anderen, welche in der Nähe wohnen. Als echte Baumthiere klettern sie wundervoll selbst im dünnsten Gezweige herum, nicht bloß nach Art der Eichhörnchen und anderer Schläfer, sondern auch nach Art der Affen; denn oft kommt es vor, daß sie sich mit ihren Hinterbeinen an einem Zweige aufhängen, um eine tiefer hängende Nuß zu erlangen und zu bearbeiten, und ebenso häufig sieht man sie gerade so sicher auf der oberen wie an der unteren Seite der Aeste hinlaufen, ganz in der Weise jener Waldseiltänzer des Südens. Selbst auf ebenem Boden sind sie noch recht hurtig, wenn sie auch sobald als möglich ihr luftiges Gebiet wieder aussuchen.

Haselmaus ( Muscardinus avellanarius). Natürliche Größe.

Ihre Fortpflanzungszeit fällt erst in den Hochsommer; selten paaren sich die Geschlechter vor dem Juli. Nach ungefähr vierwöchentlicher Tragzeit, also im August, wirft das Weibchen drei bis vier nackte, blinde Junge in sein kugelförmiges, sehr zierlich und künstlich aus Moos und Gras erbautes, innen mit Thierhaaren ausgekleidetes Sommernest, welches regelmäßig im dichtesten Gebüsche und etwa meterhoch über dem Boden zu stehen pflegt. Die Kinderchen wachsen außerordentlich schnell, saugen aber doch einen vollen Monat an der Alten, wenn sie auch inzwischen schon so groß geworden sind, daß sie ab und zu das Nest verlassen können. Anfangs treibt sich die Familie auf den nächsten Haselsträuchern umher, spielt vergnüglich und sucht dabei Nüsse. Bei dem geringsten Geräusche eilt alles nach dem Neste zurück, dort Schutz zu suchen. Noch ehe die Zeit kommt, wo sie Abschied nehmen von den Freuden des Lichtes, um sich in ihre Winterlöcher zurückzuziehen, sind die Kleinen bereits fast so fett geworden wie ihre Eltern. Um die Mitte des Oktober ziehen sie sich wie letztere in den Schlupfwinkel zurück, wo sie den Wintervorrath eingesammelt, und bereiten sich aus Reisern, Laub, Nadeln, Moos und Gras eine kugelige Hülle, in welche sie sich gänzlich einwickeln, rollen sich zum Knäuel zusammen und fallen in Schlaf, tiefer noch als ihre Verwandten; denn man kann sie in die Hand nehmen und in derselben herumkugeln, ohne daß sie irgend ein Zeichen des Lebens von sich geben. Je nach der Milde oder Strenge des Winters durchschlafen sie nun ihre sechs bis sieben Monate, mehr oder weniger unterbrochen, bis die schöne, warme Frühlingssonne sie zu neuem Leben wach ruft.

Es hält schwer, eine Haselmaus zu bekommen, so lange sie vollkommen munter ist, und wohl nur zufällig erlangt man sie in dieser oder jener Falle, welche man an ihren Lieblingsorten aufstellte und mit Nüssen oder anderer Nahrung köderte. Häufiger erhält man sie im Spätherbste oder Winter beim Laubrechen und Stöckeroden. Entweder frei unter dürren Blättern oder in ihrem Neste liegend und winterschlafend, werden sie mit dem Werkzeuge an das Tageslicht geschleudert und verrathen sich durch einen feinen, piependen Laut dem einigermaßen achtsamen Arbeiter, welcher sie, wenn er sie kennt, dicht in Moos einhüllt, mit sich nach Hause nimmt und bis auf weiteres einbauert oder einem Thierfreunde überliefert. Hält dieser sie einmal in der Hand, so hat er sie auch schon so gut als gezähmt. Niemals wagt sie, sich gegen ihren Bewältiger zur Wehre zu setzen, niemals versucht sie, zu beißen; in der höchsten Angst gibt sie bloß einen quietschenden oder hellzischenden Laut von sich. Bald aber fügt sie sich in das Unvermeidliche, läßt sich ruhig in das Haus tragen und ordnet sich ganz und gar dem Willen des Menschen unter, verliert auch ihre Scheu, doch nicht ihre angeborene Schüchternheit und Furchtsamkeit. Man ernährt sie mit Nüssen, Obstkernen, Obst und Brod, auch wohl Weizenkörnern. Sie frißt sparsam und bescheiden, anfangs bloß des Nachts, und trinkt weder Wasser noch Milch. Ihre überaus große Reinlichkeit und die Liebenswürdigkeit und Verträglichkeit, welche sie gegen ihres Gleichen zeigt, die hübschen Bewegungen und lustigen Geberden machen sie zum wahren Lieblinge des Menschen. In England wird sie als Stubenthier in gewöhnlichen Vogelbauern gehalten und ebenso wie Stubenvögel zum Markte gebracht. Man kann sie in dem feinsten Zimmer halten; denn sie verbreitet durchaus keinen Gestank und gibt nur im Sommer einen bisamähnlichen Geruch von sich, welcher aber so schwach ist, daß er nicht lästig fällt.

Auch in der Gefangenschaft hält die Haselmaus ihren Winterschlaf, wenn die Oertlichkeit eine solche ist, welche nicht immer gleichmäßig warm gehalten werden kann. Sie versucht dann, sich ein Nestchen zu bauen, und hüllt sich in dieses oder schläft in irgend einer Ecke ihres Käfigs. Bringt man sie wieder in die Wärme, z. B. zwischen die warme Hand, so erwacht sie, bald aber schläft sie wieder ein. Dr. F. Schlegel hat längere Zeit Haselmäuse beobachtet, um den Winterschlaf zu studiren. Er pflegte das schlafende Thierchen oft auf einen kleinen, eigens gebauten Lehnstuhl zu setzen, in welchem es sich dann überaus komisch ausnahm. »Da sitzt sie«, schreibt er mir, »gemächlich in den Armstuhl gelehnt, eine Pelzkugel, den Kopf auf die Hinterfüße gestützt, den Schwanz seitwärts über das Gesicht gekrümmt, mit dem Ausdrucke des tiefsten Schlafes im Gesichte, die Mundwinkel krampfhaft auf- und eingezogen, so daß die langen Bartborsten, sonst fächerförmig ausstrahlend, wie ein langhaariger Pinsel über die Wangen hinauf- und hinausragen. Zwischen den festgeschlossenen Augen und dem Mundwinkel wölbt sich die eingeklemmte Wange hervor; die zur Faust geballten Zehen der Hinterfüße drücken im tiefsten Schlafe so fest auf die Wange, daß die Stelle mit der Zeit zum kahlen Flecke wird. Ebenso drollig wie dieses Bild des Schlafes erscheint das erwachende Thier. Nimmt man es in die hohle Hand, so macht sich die von da überströmende Wärme gar bald bemerklich. Die Pelzkugel regt sich, beginnt erkennbar zu athmen, reckt und streckt sich, die Hinterfüße rutschen von der Wange herunter, die Zehen der eingezogenen Vorderfüße kommen unter dem Kinne tief aus dem Pelze heraus zum Vorscheine, und der Schwanz gleitet langsam über den Leib herab. Und dabei läßt sie Töne hören wie Pfeifen oder Piepen, feiner noch und durchdringender als die der Spitzmäuse. Sie zwinkert und blinzelt mit den Augen, das eine thut sich auf, aber wie geblendet kneift es der Langschläfer schnell wieder zu. Das Leben kämpft mit dem Schlafe, doch Licht und Wärme siegen. Noch einmal lugt das eine der schwarzen Perlenaugen scheu und vorsichtig aus der schmalen Spalte der kaum geöffneten und nach den Winkeln hin geradezu verklebten Lider hervor. Der Tag lächelt ihm freundlich zu. Das Athmen wird immer schneller und immer tiefer. Noch ist das Gesichtchen in verdrießliche Falten gelegt; doch mehr und mehr macht sich das behagliche Gefühl der Wärme und des rückkehrenden Lebens geltend. Die Furchen glätten, die Wange verstreicht, die Schnurren senken sich und strahlen auseinander. Da auf einmal, nach langem Zwinkern und Blinzeln, entwindet sich auch das andere Auge dem Todtenschlafe, der es umnachtete, und trunken noch staunt das Thierchen behaglich in den Tag hinaus. Endlich ermannt es sich und sucht ein Nüßchen zur Entschädigung für die lange Fastenzeit. Bald ist das Versäumte nachgeholt, und die Haselmaus ist – munter? nein, immer noch wie träumend mit den Freuden des nahenden Frühlings beschäftigt, und bald genug gewahrt sie ihren Irrthum, sucht ihr Lager wieder auf und schläft ein von neuem, fester und fester zur Kugel sich zusammenrollend.«

Schlegel scheint die Fettbildung, welche sich bei den Winterschläfern in so auffallender Weise zeigt, einzig und allein auf Rechnung der verringerten Athmung und bezüglich Zufuhr des die Verbrennung befördernden Sauerstoffes zu schieben, und nimmt deshalb an, daß die Haselmäuse und alle übrigen Schläfer erst dann die größte Masse von Fett erlangen, wenn sie schon eine geraume Zeit geschlafen haben. »Das Fett,« sagt er, »weit entfernt, Ursache des Schlafes zu sein, scheint vielmehr erst in Folge des Winterschlafes zu entstehen, und zwar ganz nach Art der eigentlichen Fettsucht beim Menschen. Letztere wird bedingt durch mangelhafte Verwendung des im Blute enthaltenen Fettes zum Neubau (Stoffwechsel) des Körpers und mangelhafte Entfernung (Verbrennung) desselben mittels der Lungen, von denen es, mit dem eingeathmeten Sauerstoffe der Luft chemisch verbunden, als Kohlensäure und Wasser ausgeschieden werden soll. Dieser Fall tritt ein bei phlegmatischem Temperament, Mangel der Bewegung, übertriebener Schlaf- und verminderter Athmungsthätigkeit, und denselben Fall haben wir bei winterschlafenden Thieren. Der Stoffwechsel ist vermindert, vor allem aber die Sauerstoffaufnahme durch Athmen ganz unmerklich. Dies scheint die einfachste wissenschaftliche Erklärung des Fettwerdens der Winterschläfer. Die Wägung winterschlafender Thiere zeigt allerdings eine allmähliche Gewichtsabnahme; merkwürdigerweise aber fanden Professor Saci und Valentin an schlafenden Murmelthieren gerade zur Zeit des tiefsten Schlafes eine nicht unbedeutende Gewichtszunahme, während, wenn das Thier, wie man von allen Winterschläfern glaubt, von seinem Fette zehrte, gerade im tiefsten Schlafe, beim vollständigsten Mangel von Nahrungszufuhr also, die merkwürdigste Gewichtsabnahme zu erwarten sein sollte.«