|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Als äußerliche Kennzeichen der Familie der Hufpfötler oder Ferkelhasen ( Caviina ) gelten ein mehr oder weniger gestreckter, auf hohen Beinen ruhender Leib, vierzehige Vorder- und drei bis fünfzehige, mit großen, hufartigen, oben gekielten Nägeln bekleidete, nacktsohlige Füße, ein stummelhafter Schwanz, mehr oder minder große Ohren und grobe Behaarung. Vier Backenzähne in jeder Reihe von ungefähr gleicher Größe und große, breite, vorn gewöhnlich weißgefärbte Nagezähne bilden das Gebiß. Die Wirbelsäule zählt in der Regel 19 rippentragende, 4 Kreuz- und 6 bis 10 Schwanzwirbel. Das ganze Geripp ist kräftig, zuweilen plump gebaut.

Alle Ferkelhasen bewohnen ausschließlich Süd- und Mittelamerika, hier aber die verschiedensten Gegenden: die einen Ebenen, die anderen Wälder und trockene Strecken, Sümpfe, Felsenwände und selbst das Wasser. Diese verbergen sich in die Löcher hohler Stämme, Felsenritzen, in Hecken und Gebüschen, jene in selbstgegrabenen oder verlassenen Höhlen anderer Thiere. Fast alle leben gesellig und sind mehr des Nachts als bei Tage rege. Ihre Nahrung besteht aus Pflanzenstoffen aller Art: aus Gräsern, Kräutern, Blüten und Blättern, Wurzeln, Kohl, Samen, Früchten und Baumrinde. Beim Fressen sitzen sie in aufrechter Stellung auf dem Hintertheile und halten die Nahrung zwischen den Vorderpfoten fest. Ihre Bewegungen sind gewandt, wenn auch der gewöhnliche Gang ziemlich langsam ist. Einzelne gehen in das Wasser und schwimmen mit großer Geschicklichkeit und Ausdauer. Alle sind friedlich und harmlos, scheu, die kleinen sehr schüchtern, ängstlich und sanft, die größeren etwas muthiger; doch flüchten sie auch bei herannahender Gefahr so schnell sie können. Unter ihren Sinnen sind Geruch und Gehör am besten ausgebildet, ihre geistigen Fähigkeiten gering. Sie lassen sich leicht zähmen, gewöhnen sich an den Menschen und lernen ihn auch wohl kennen, ohne sich jedoch inniger mit ihm zu befreunden. Ihre Vermehrung ist sehr groß; die Zahl der Jungen schwankt zwischen Eins und Acht, und manche Arten werfen mehrmals im Jahre.

Geripp des Aguti. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Man theilt die Familie neuerdings nach der Bildung der Backenzähne in zwei Unterfamilien ein. In der einen Gruppe sind diese Zähne wurzellos und die oberen Reihen laufen vorn beinahe zusammen, in der andern haben sie halbe Wurzeln und bilden gleichlaufende Reihen. Zu der ersten Unterfamilie gehören die Mara, die Meer- und Wasserschweine, zur zweiten die Agutis und die Paka. Wir sehen von den angegebenen Unterscheidungsmerkmalen ab und vereinigen alle Hufpfötler in einer Familie.

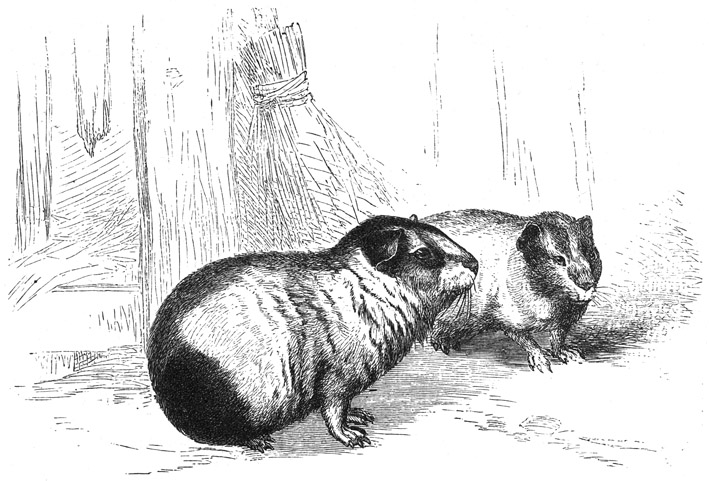

Unser allbekanntes Meerschweinchen ( Cavia cobaya ) theilt das Schicksal vieler Hausthiere: man vermag seine Stammeltern mit Sicherheit nicht zu bestimmen. So viel wir wissen, ist das Thierchen bald nach der Entdeckung Amerikas, im sechszehnten Jahrhundert also, und zwar durch die Holländer zu uns gebracht worden. Geßner kennt es bereits. »Das Indianisch Känele (Kaninchen) oder Seuwle«, sagt sein Uebersetzer in dem im Jahre 1583 erschienenen Thierbuche, »ist bey kurzen jaren auß dem neüwerfundnen land in vnsern teil deß erdtreichs gebracht worden, jetz gantz gemein: dann es ist ein überaus fruchtbar thier, dieweyl es acht oder neun Junge in einer burt harfür gebiert etc.« Von jener Zeit an hat man es fort und fort gezüchtet, noch heutigen Tages aber über den Stammvater nicht sich entscheiden können. Die englischen Naturforscher nehmen ziemlich allgemein die Aperea ( Cavia Aperea ) als Stammart an, und es ist deshalb wohl am Orte, wenn wir zunächst mit dieser uns bekannt machen. Azara sagt Folgendes:

»Die Aperea ist häufig in Paraguay und ebenso in den Pampas von Buenos Ayres, ja wie man sagt, in ganz Amerika. Sie bewohnt die Gräser und Gebüsche an den Feldern, namentlich solche, welche die Meiereien umgeben, ohne in die Wälder einzudringen. Höhlen gräbt sie nicht, und von ihrem Standorte entfernt sie sich nicht gern weit. In Gärten richtet sie Schaden an, weil sie die verschiedensten Pflanzen verzehrt. Bei Tage hält sie sich verborgen, mit Sonnenuntergang kommt sie zum Vorscheine. Man kann sie nicht scheu nennen. Wenn man sich ihr nähert, versteckt sie sich unter irgend einem Gegenstande. Gefangen, schreit sie laut auf. Ihr Lauf ist ziemlich schnell, sie selbst aber so dumm, daß alle Raubvögel und Raubthiere sie mit Leichtigkeit wegnehmen. Dem ungeachtet ist sie häufig, wahrscheinlich, weil das Weibchen mehrmals im Jahre Junge wirft, wenn auch gewöhnlich nur ein oder höchstens zwei Stück. Das Fleisch wird von den Indianern gern gegessen.«

Diesen Bericht vervollständigt Rengger. »Ich habe«, sagt er, »die Aperea in ganz Paraguay und südlich von diesem Lande bis zum 35. Grade, dann auch in Brasilien angetroffen. In Paraguay fand ich sie vorzüglich in feuchten Gegenden, wo sich gewöhnlich zwölf bis fünfzehn Stück zusammenhielten, welche am Saume der Wälder unter niedrigen Gesträuchen und längs den Hecken wohnten. Im Innern der Waldungen und auf offenen Feldern kommt die Aperea nicht vor. Man erkennt ihren Aufenthalt an den kleinen und schmalen, geschlängelten Wegen, welche sie sich zwischen den Bromelien bahnt, und welche gewöhnlich einen Meter weit ins Freie hinauslaufen. Früh und abends kommt sie aus ihrem Schlupfwinkel hervor, um ihrer Nahrung, welche aus Gras besteht, nachzugehen, entfernt sich aber nie weit, höchstens sechs Meter von ihrem Wohnorte. Sie ist so wenig scheu, daß man sich ihr leicht auf halbe Schußweite nähern kann. Ihre Bewegungen, die Art zu fressen, die Laute, welche sie von sich gibt, sind die nämlichen wie beim Meerschweinchen. Das Weibchen wirft nur einmal im Jahre und zwar im Frühjahre ein oder zwei sehende Junge, welche gleich nach der Geburt laufen und ihrer Mutter folgen können. Der Pelz kann zu nichts benutzt werden; das Fleisch, welches einen süßen Geschmack hat, wird von den Indianern gegessen. Man fängt dieses arglose Thier leicht in Schlingen. Außer den Menschen hat es noch alle Raubthiere, welche zum Katzen- und Hundegeschlechte gehören, zu Feinden, besonders aber die größeren Schlangen, welche sich gewöhnlich auch in der Nähe der Bromelien und zwischen denselben aufhalten.«

Meerschweinchen ( Cavia cobaya). [2/5] natürl. Größe.

»Auf der Reise an der Villa Rica sah ich bei einem Landmanne vierzehn zahme Apereas, welche in der fünften und sechsten Linie von einem Paare abstammten, das er sieben Jahre vorher jung eingefangen hatte. Sie waren sehr zahm, kannten ihren Herrn, kamen auf seinen Ruf aus ihrem Schlupfwinkel hervor, fraßen aus seiner Hand und ließen sich von ihm auf den Arm nehmen. Gegen fremde Personen zeigten sie einige Furcht. Ihre Färbung stimmte mit der wildlebender überein, ebenso ihre Lebensweise, indem sie, wenn sie nicht gerufen wurden, den Tag hindurch sich versteckt hielten und nur morgens und abends ihre Nahrung aufsuchten. Das Weibchen warf nur einmal im Jahre und nie mehr als zwei Junge.«

Man kann es Rengger nicht verargen, wenn er nach diesen Beobachtungen über das Leben die Aperea und das Meerschweinchen für verschiedene Thiere erklärt. Seine Meinung gewinnt auch bei Vergleichung der beiden Thiere hinsichtlich ihrer Gebisse und Färbung noch an Gewicht. Die Aperea wird 26 Centim. lang und 9 Centim. hoch. Der Pelz besteht aus geraden, harten, glänzenden, borstenartigen Haaren, welche ziemlich glatt auf der Haut liegen. Die Ohren, der Rücken, die Füße sind nur mit einigen Haaren bekleidet; über dem Munde befinden sich auf jeder Seite einige steife, lange Borsten. Im Winter sind die Haare der Oberseite braun und gelb mit röthlichen Spitzen, die der Unterseite gelblichgrau, die der Füße bräunlichweiß; im Sommer wird die Färbung blässer, und alle oberen und äußeren Theile erscheinen graubraun mit einer röthlichen Schattirung. Die Borsten im Gesichte sind schwarz, die Nägel braun. Beide Geschlechter ähneln einander in der Färbung vollständig, und bis jetzt sind noch niemals Farbenabänderungen bemerkt worden. Der Zahnbau der Aperea ist so ziemlich derselbe wie beim Meerschweinchen; doch sind die Schneidezähne mehr gebogen und die Backenzähne nicht so lang wie bei unserem Hausthiere. Auch ist die Färbung der Nagezähne bei jener bräunlichgelb, bei diesem gelblichgrau. Das Meerschweinchen dagegen zeigt immer nur dreierlei Farben in bunter, unregelmäßiger Mischung: Schwarz, Rothgelb und Weiß. Diese Farben sind bald in größere, bald in kleinere Flecken vertheilt. Einfarbige sind weit seltener als bunte. Hierzu kommen noch innerliche Unterschiede. Der Schädel der Aperea läuft nach vorn spitzer zu als beim Meerschweinchen, ist hinten breiter und an der Hirnschale gewölbt. Bei jenem laufen die Nasenknochen nach oben in eine Spitze aus, bei diesem sind sie quer abgeschnitten; bei jenem ist das Hinterhauptloch kreisförmig, bei diesem mehr hoch als breit. Der Gesichtswinkel der Aperea beträgt 15°, der des Meerschweinchens nur 11° etc. Waterhouse hält diese von Rengger hervorgehobenen Unterschiede nicht für maßgebend, Hensel dagegen stimmt Rengger bei und bemerkt ausdrücklich, daß sie um so mehr ins Gewicht fallen, als man dabei nicht an Folgen der Zähmung denken könne. So wissen wir also immer noch nicht, ob wir die Aperea wirklich als Stammvater des Meerschweinchens ansehen dürfen.

Dieses gehört zu den beliebtesten Hausthieren aus der ganzen Ordnung der Nager, ebensowohl seiner Genügsamkeit wie seiner Harmlosigkeit und Gutmüthigkeit halber. Wenn man ihm einen luftigen und trockenen Stall gibt, ist es überall leicht zu erhalten. Es frißt die verschiedensten Pflanzenstoffe, von der Wurzel an bis zu den Blättern, Körner ebenso gut wie frische, saftige Pflanzen, und verlangt nur etwas Abwechselung in der Nahrung. Wenn es saftiges Futter hat, kann es Getränk ganz entbehren, obwohl es namentlich Milch recht gern zu sich nimmt. Es läßt sich überaus viel gefallen und verträgt selbst Mißhandlungen mit Gleichmuth. Deshalb ist es ein höchst angenehmes Spielzeug für Kinder, welche sich überhaupt am eifrigsten mit seiner Zucht abgeben. In seinem Wesen erinnert es in mancher Hinsicht an die Kaninchen, in anderer wieder an die Mäuse. Der Gang ist eben nicht rasch und besteht mehr aus Sprungschritten; doch ist das Thier nicht tölpelhaft, sondern ziemlich gewandt. In der Ruhe sitzt es gewöhnlich auf allen vier Füßen, den Leib platt aus den Boden gedrückt; es kann sich aber auch auf dem Hintertheile aufrichten. Beim Fressen führt es oft seine Nahrung mit den Vorderfüßen zum Munde. Es läuft ohne Unterbrechung in seinem Stalle umher, am liebsten längs der Mauern hin, wo es sich bald einen glatt getretenen Weg bahnt. Recht hübsch sieht es aus, wenn eine ganze Anzahl beisammen ist. Dann folgt eines dem andern, und die ganze Reihe umkreist den Stall vielleicht hundertmal ohne Unterbrechung. Die Stimme besteht aus einem Grunzen, welches ihm wohl den Namen Schwein verschafft hat, und aus einem eigenthümlichen Murmeln und Quieken. Das Murmeln scheint Behaglichkeit auszudrücken, während das Quieken immer Aufregung anzeigt.

Männchen und Weibchen halten sich zusammen und behandeln einander zärtlich. Reinlich, wie die meisten Nager es sind, leckt eines das andere und benutzt auch wohl die Vorderfüße, um dem Gatten das Fell glatt zu kämmen. Schläft eines von dem Paare, so wacht das andere für seine Sicherheit; währt es ihm aber zu lange, so sucht es durch Lecken und Kämmen den Schläfer zu ermuntern, und sobald dieser die Augen aufthut, nickt es dafür ein und läßt nun sich bewachen. Das Männchen treibt sein Weibchen oft vor sich her und sucht ihm seine Liebe und Anhänglichkeit auf jede Weise an den Tag zu legen. Auch die gleichen Geschlechter vertragen sich recht gut, so lange die Freßsucht nicht ins Spiel kommt, oder es sich nicht darum handelt, den besten Platz beim Fressen oder Ruhen zu erhalten. Zwei verliebte Männchen, welche um eine Gattin streiten, gerathen oft in Zorn, knirschen mit den Zähnen, stampfen auf den Boden und treten sich gegenseitig mit den Hinterfüßen, packen sich auch wohl an den Haaren; ja es kommt sogar zu Kämpfen, bei denen die Zähne tüchtig gebraucht werden und manchmal ernste Verwundungen vorkommen. Der Streit und jeder Kampf enden erst dann, wenn sich ein Männchen entschieden in den Besitz eines Weibchens gesetzt hat oder in dem Kampfe Sieger geblieben ist.

Wenige Säugethiere kommen dem Meerschweinchen an Fruchtbarkeit gleich. Bei uns wirft das Weibchen zwei- oder dreimal im Jahre zwei bis drei, oft auch vier bis fünf Junge, in heißen Ländern sogar deren sechs bis sieben. Die Kleinen kommen vollständig entwickelt zur Welt, werden mit offenen Augen geboren und sind schon wenige Stunden nach ihrer Geburt im Stande, mit ihrer Mutter umherzulaufen. Am zweiten Tage ihres Lebens sitzen sie manchmal bereits mit bei der Mahlzeit und lassen sich die grünen Pflanzen, ja sogar die Körner, fast ebenso gut schmecken wie jene. Gleichwohl säugt sie die Mutter vierzehn Tage lang und zeigt während dieser Zeit viel Liebe und Sorgfalt für sie, vertheidigt sie, hält sie zusammen, leitet sie zum Fressen an etc. Sowie die Kleinen verständiger werden, erkaltet diese heiße Liebe, und nach ungefähr drei Wochen, zu welcher Zeit die Alte regelmäßig schon wieder sich gepaart hat, bekümmert sie sich gar nicht mehr um die früheren Sprößlinge. Der Vater zeigt sich von allem Anfang an sehr gleichgültig, sogar feindselig, und oft kommt es vor, daß er sie todt beißt und auffrißt. Nach ungefähr fünf bis sechs Monaten sind die Jungen ausgewachsen und fortpflanzungsfähig, nach acht bis neun Monaten haben sie ihre vollkommene Größe erreicht. Bei guter Behandlung können sie ihr Leben auf sechs bis acht Jahre bringen.

Wenn man sich viel mit Meerschweinchen beschäftigt, kann man sie ungemein zahm machen, obwohl sie ihre Furchtsamkeit nie gänzlich ablegen, und bei ihrer geringen geistigen Fähigkeit auch kaum dahin gelangen, den Wärter von Anderen zu unterscheiden. Niemals versuchen sie zu beißen oder sonst von ihren natürlichen Waffen Gebrauch zu machen. Das kleinste Kind kann unbesorgt mit ihnen spielen. Oft legen sie eine wahrhaft merkwürdige Gleichgültigkeit gegen äußere Gegenstände an den Tag. So lieb und angenehm ihnen auch ihr Stall zu sein pflegt, so wenig scheinen sie nach ihm zu verlangen, wenn sie wo anders hingebracht werden; sie lassen sich warten und pflegen, auf den Schoß nehmen, mit umherschleppen etc., ohne sich deshalb mißvergnügt zu zeigen. Wenn man ihnen etwas zu fressen gibt, sind sie überall zufrieden. Aber dafür bekunden sie auch nie wahre Anhänglichkeit, sondern sind so recht aller Welt Freund. Gegen kalte und nasse Witterung sehr empfindlich, erkranken sie, wenn man sie rauhem Wetter aussetzt und gehen dann leicht zu Grunde.

Eigentlichen Schaden können die Meerschweinchen nie bringen; es müßte denn sein, daß man sie im Zimmer hielte, wo sie vielleicht manchmal durch Benagen unangenehm werden können. Doch kommt dies nicht in Betracht gegenüber ihren guten Eigenschaften, durch welche sie viele Freude und somit auch Nutzen gewähren. Einen besondern Vorschub haben sie, freilich gegen ihren Willen, der Wissenschaft geleistet. Bischoff hat sie zu Untersuchungen über die thierische Entwickelung verwendet und ihnen dadurch einen ehrenvollen Platz in unserem wissenschaftlichen Schriftthume gesichert.

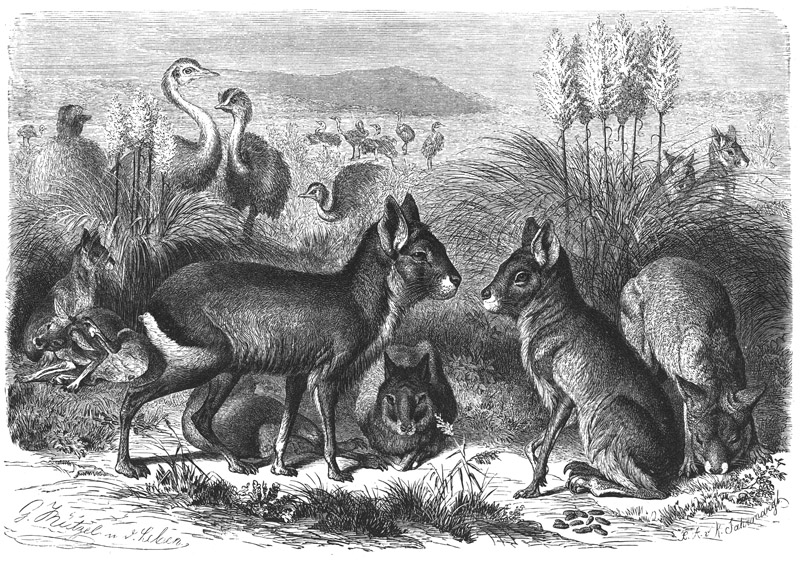

Ein höchst sonderbares Wüstenthier, die Mara ( Dolichotis patagonica, Cavia patagonica), ist der Vertreter einer zweiten Sippe der Hufpfötler. In mancher Hinsicht an die Hasen erinnernd, unterscheidet sie sich von diesen hinlänglich durch die hohen Beine und die kürzeren und stumpferen Ohren. Der Leib ist schwach, gestreckt und vorn etwas dünner als hinten, die Beine sind ziemlich lang, die hinteren länger als die vorderen, die Hinterfüße drei-, die vorderen vierzehig, die Zehen hier kurz, dort ziemlich lang, an beiden Füßen aber frei und mit langen, starken Krallen bewehrt. Der etwas schmächtige Hals trägt einen zusammengedrückten, an der Schnauze zugespitzten Kopf mit langen, ziemlich schmalen, abgerundeten, aufrechtstehenden Ohren und mittelgroßen, lebhaften Augen. Der Schwanz ist kurz und nach aufwärts gekrümmt. Die verhältnismäßig kleinen Backenzähne zeigen eine starke mittlere Schmelzfalte. Das Fell ist weich, dicht und glänzend; die Haare sind kurz und liegen glatt am Leibe an. Die Färbung ist auf der Oberseite ein eigenthümliches Braungrau mit weißer, feiner Sprenkelung. An den Seiten und auf den äußeren Theilen der Füße geht diese Färbung in eine hell zimmetfarbene über. Ein schwarzer Flecken, welcher sich über der Schwanzgegend befindet, wird durch ein weißes, oberhalb des Schwanzes sich hinziehendes Band scharf abgegrenzt. Die ganze Unterseite ist weiß, geht aber auf der Brust in ein helles Zimmetbraun über, welches auch bis zur Kehle sich erstreckt, während die Gurgel wieder weiß aussieht. Glänzend schwarze Schnurren stechen lebhaft von den übrigen Haaren ab. Bei erwachsenen Thieren beträgt die Länge des Leibes 50 Centim., wovon der Stummelschwanz nur 4 bis 5 Centim. wegnimmt; die Höhe am Widerrist aber kann bis 45 Centim. erreichen und läßt das Thier auf den ersten Anblick eher einem kleinen Wiederkäuer als einem Nager ähnlich erscheinen.

Mara.

Es darf nicht Wunder nehmen, daß frühere Seefahrer, wie Narborough, Wood, Byron und andere, welche die Mara an der unwirtlichen Küste Patagoniens antrafen, sie höchst ungenau beschrieben, so daß man unmöglich wissen konnte, von welchem Thiere sie sprachen. Azara war der erste, welcher ihr die rechte Stelle unter den Nagern anwies. »Sie nennen das Thier Hase«, sagte er, »obgleich es von diesem hinlänglich sich unterscheidet. Es ist größer und derber, läuft nicht so viel und ermüdet eher als jener, so daß es ein gut berittener Jäger bald einholen und entweder mit der Lanze oder durch einen Schlag mit den Wurfkugeln erlegen kann. Fast immer findet man mehrere beisammen oder wenigstens die Männchen in der Nähe der Weibchen. Gewöhnlich erheben sich beide zugleich und laufen miteinander weg. Oft habe ich in der Nacht die unangenehme, scharfe Stimme vernommen, welche ungefähr wie »Oovi« klingt; wenn man es gefangen hat und in der Hand hält, schreit es ebenso. Die Barbaren und unsere gemeinen Leute essen sein weiches Fleisch, achten es aber viel weniger als das der Gürtelthiere. Auch soll es einen ganz verschiedenen Geschmack von dem unseres europäischen Hasen haben. Ich habe vernommen, daß es seine Wohnungen in den Löchern der Viscacha anlegt und daß es, wenn es bedroht wird, in dieselben sich flüchtet. Doch alle diejenigen, welche ich verfolgte, suchten immer ihr Heil in den Füßen, obgleich es in der Nähe einige Löcher der Viscacha gab. Niemals fand ich es in seinem Lager, sondern immer aufrecht stehend nach Art der Hirsche oder Rehe, und gewöhnlich ergriff es augenblicklich die Flucht und lief ein gutes Stück fort. Jung eingefangene werden oft zahm gehalten, verlassen das Haus und kehren zurück, gehen auf die Weide und fressen von allem. Ein Freund schickte mir zwei, welche er in seinem Hause großgezogen hatte. Sie waren außerordentlich zahm und nett; leider aber wurden sie mir, als sie mein Haus verließen, von den Hunden der Straße todtgebissen.«

Später machte Darwin genaueres über das merkwürdige Thier bekannt. Von ihm erfahren wir, daß die Mara nach Norden nicht über den 37.° südl. Br. hinausgeht. Die steinige und wasserarme Wüste Patagoniens ist ihre Heimat. Dort, wo die Sierra Talpaquen diese Wüste begrenzt, der Boden feuchter und pflanzenreicher zu werden beginnt, verschwindet sie gänzlich. Nach Westen hin reicht sie bis in die Nähe von Mendoza und somit sogar bis zum 33.° südl. Br. Möglich ist es auch, daß sie noch in der Umgegend von Cordova, im Freistaate Argentina, vorkommt. Noch vor ein paar Jahrhunderten war sie viel gemeiner als gegenwärtig, wo sie nur in der wahren Wüste, in welcher sie die Unwirtbarkeit und Einöde des Landes am meisten schützt, noch häufig ist.

Ohngeachtet dieser Häufigkeit hält es nicht gerade leicht, das Thier zu erlangen, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil man es ziemlich schwer zu sehen bekommt. Entweder liegt es in seiner Höhle verborgen oder hat sich platt auf die Erde gedrückt, und wird dann durch sein echt erdfarbiges Kleid leicht den Blicken entzogen. Dazu kommt noch seine Scheu und Furchtsamkeit. Die Mara ergreift bei der geringsten Gefahr sofort die Flucht. Dabei folgt die Gesellschaft, welche sich gerade bei einander befindet, einem Leitthiere in kurzen, aber ununterbrochenen Sätzen, und ohne von der geraden Linie abzuweichen. Alte Reisebeschreiber erzählen, daß die Mara ausschließlich Löcher bewohne, welche die Viscacha gegraben, falls nicht schon ein anderes Erdthier den Bau in Beschlag genommen habe; Darwin aber glaubt, daß sie sich eigene Höhlen grabe. An diesen scheint sie jedoch nicht mit Zähigkeit zu hängen. Darwin sah sie mehrmals in sitzender Stellung vor ihrem Baue, erfuhr jedoch, daß sie, ganz gegen die Gewohnheit der Nager und anderer Höhlenthiere, häufig von ihrem Wohnorte sich entferne und in Gesellschaft mit anderen meilenweit umherstreife, ohne gerade regelmäßig nach ihrem Baue zurückzukehren. Sie ist ein vollkommenes Tagthier, obwohl sie während der Mittagshitze ihren Bau aufsucht. Ihre Nahrung hesteht in Pflanzen, deren Wurzeln und Rinden, jedenfalls in Stoffen, welche andere Säugethiere verschmähen. In manchen Gegenden Patagoniens, wo auf dem kiesigen Boden nur wenig dürre und dornige Büsche ein erbärmliches Dasein fristen können, ist sie das einzige lebende Thier, welches man bemerkt. Ueber die Fortpflanzung weiß man nur, daß das Weibchen zweimal im Jahre zwei Junge wirft.

In der nächsten Nähe von Mendoza kommt die Mara, laut Göring, nur noch sehr selten vor, öfter bemerkt man sie zehn bis funfzehn Meilen südlicher. Am häufigsten findet sie sich in Einöden, welche nicht vollkommene Wüsten, sondern buschreich sind. Hier sieht man sie in Gesellschaften von vier bis acht, zuweilen aber auch in Herden von dreißig bis vierzig Stück. Ganz dieselben Gegenden bewohnt mit ihr ein sehr schönes Huhn, die Eudromia elegans, dort »Martinette« genannt, und man darf mit aller Sicherheit darauf rechnen, daß man da, wo der Vogel gefunden wird, auch die Mara bemerken kann, und umgekehrt. Göring sah diese niemals in Höhlen, obwohl sie unzweifelhaft solche bewohnt, da man vor allen Höhlen große Haufen von der eigenthümlich gestalteten, länglichrunden Losung findet. Sie zählt zu den wenigen Säugethieren, welche sich gerade im Sonnenscheine recht behaglich fühlen. Wenn sie sich ungestört weiß, legt sie sich entweder auf die Seite oder platt auf den Bauch und schlägt dabei die Handgelenke der Vorderfüße nach innen um, wie kein anderer Nager es thut. Zuweilen recken und dehnen sich die ruhenden recht vergnüglich; beim geringsten Geräusche aber setzen sie sich auf, stemmen sich auf die Vorderfüße und hinten auf die Ferse, so daß die Pfoten in der Luft schweben, verweilen, starr wie eine Bildsäule, ohne die geringste Bewegung in dieser Stellung und äugen und lauschen scharf nach der Gegend hin, von welcher das Geräusch kam; währt dieses fort, so erheben sie sich vollends, bleiben eine Zeitlang stehen und fallen endlich, wenn es ihnen scheint, daß die Gefahr näher kommt, in einen eigenthümlichen, sehr oft unterbrochenen Galopp. Sie laufen bloß wenige Schritte weit weg, setzen sich nieder, stehen auf, laufen wieder eine Strecke fort, setzen sich von neuem, gehen dann vielleicht funfzig bis hundert Schritte weiter, setzen sich nochmals und flüchten nun erst, aber immer noch in gleichen Absätzen weiter. Ihr Lauf fördert dennoch ziemlich rasch; denn sie sind im Stande, Sätze von anderthalb bis zwei Meter zu machen. Ein gutes Windspiel würde sie wohl einholen können, ein Reiter aber muß sie schon lange verfolgt und ermüdet haben, wenn er ihnen nachkommen will. Ihre Nahrung besteht aus den wenigen Gräsern, welche ihre arme Heimat erzeugt; sie kommen jedoch auch in die Pflanzungen herein und lassen es sich in den Feldern, namentlich in den mit Klee bestandenen, vortrefflich schmecken. Sie beißen die Gräser ab, richten sich dann auf und fressen in sitzender Stellung, ohne dabei irgend etwas anderes als die Kiefern zu bewegen. Dabei hört man ein ziemlich lautes Geräusch, und es nimmt sich höchst eigenthümlich aus, die langen Grashalme und Blätter so nach und nach verschwinden zu sehen, ohne daß man eigentlich etwas von der Kaubewegung wahrnimmt. Saftige Speisen genügen vollkommen, um den Durst zu löschen. Eine mit Grünzeug gefütterte Mara erhielt während ihrer ganzen Gefangenschaft nicht einen Tropfen Wasser.

In Mendoza beobachtete Göring eine erwachsene Mara längere Zeit in der Gefangenschaft. Sie war ein liebenswürdiges, gutmüthiges, harmloses Geschöpf. Gleich vom ersten Tage an zeigte sie sich sehr zutraulich gegen ihren Herrn, nahm diesem das vorgehaltene Futter ohne weiteres aus der Hand und ließ sich, ohne Unruhe zu verrathen, berühren und streicheln. Gegen Liebkosungen zeigte sie sich sehr empfänglich; wenn man sie krauete, krümmte sie den Rücken, bog den Kopf zur Seite, als wolle sie die ihr wohlthuende Hand sehen, und ließ dabei ein höchst behagliches, aber unbeschreibliches Quieken oder Grunzen vernehmen. Die Stimme hatte durchaus nichts unangenehmes, sondern im Gegentheile etwas gemüthliches und ansprechendes. Die gefangene Mara schlief nur des Nachts, aber wenig und war immer sogleich munter, wenn sie Geräusch vernahm. Für gewöhnlich war sie an eine Schnur angebunden; eines Tags hatte sie sich aber doch während der Abwesenheit ihrer Pfleger losgerissen, das ganze Zimmer untersucht und dabei greuliche Verwüstungen angerichtet.

Neuerdings hat man das schmucke Geschöpf wiederholt lebend nach Europa gebracht. Während ich diese Zeilen schreibe, leben zwei Maras im Berliner Thiergarten; andere sah ich in London und in Köln. Ihr Betragen entspricht der von Göring gegebenen Schilderung.

Die Mara ist außerordentlich vorsichtig und wählt sich zum Ruhen oder zum Fressen immer die buschlosen, lichteren Stellen aus, gleichsam als wisse sie es, daß sie von den Büschen aus beschlichen werden könnte. Deshalb ist es gar nicht leicht, ihr schußrecht auf den Leib zu rücken. Im Lager läßt sie sich nie überraschen; ihre Sinne sind so scharf, daß sie schon aus großer Entfernung die Annäherung eines Feindes wahrnimmt. Am leichtesten erbeuten sie geübte Reiter mittels der Wurfkugeln. Bei anhaltendem Laufe ermüdet sie doch und wird von raschen Pferden nach einiger Zeit eingeholt. Indianer und Gauchos jagen sie mit Leidenschaft, hauptsächlich des Felles halber, welches zu ebenso hübschen als weichen Fußteppichen und Decken verwendet wird.

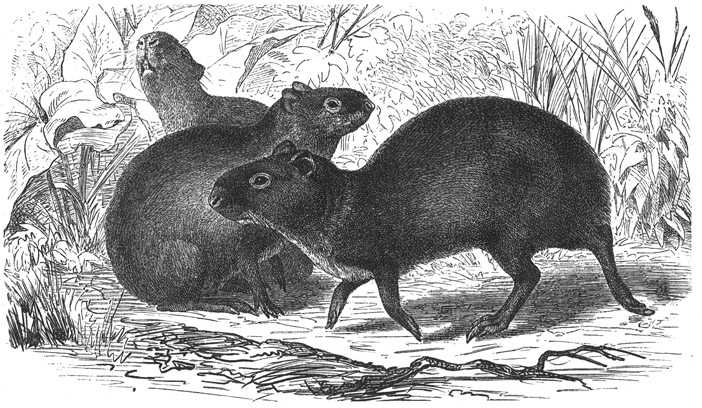

Die Agutis oder Gutis (Dasyprocta) erinnern durch ihre Gestalt auffallend an die Zwergmoschusthiere; denn sie sind hochbeinige, untersetzte Nager mit langem, spitzschnäuzigem Kopfe, kleinen runden Ohren, einem nackten Schwanzstummel und Hinterbeinen, welche merklich länger als die vorderen sind. Diese haben vier Zehen und eine kleine Daumenwarze, während die Hinterfüße bloß drei vollkommen getrennte, sehr lange Zehen besitzen. Alle sind mit starken, breiten, wenig gekrümmten, hufartigen, an den Hinterfüßen besonders entwickelten Krallen bewehrt; nur auf der Daumenwarze sitzt ein kleiner platter Nagel. Im ganzen haben die Agutis einen leichten, feinen und gefälligen Bau, machen daher einen angenehmen Eindruck. Das Gebiß ist stark; die flachen, platten Nagezähne treten besonders hervor, schon weil das obere Paar ziemlich lebhaft roth, das untere geblich gefärbt ist; die rundlichen Backenzähne zeigen eine einzige einspringende Schmelzfalte und mehrere Schmelzinseln.

Heutzutage finden sich die Agutis paarweise oder in kleinen Gesellschaften in waldigen Ebenen, namentlich in den dichtesten Wäldern der Flußniederungen, doch gehen einige auch bis zu 2000 Meter über das Meer im Gebirge empor. Wir lernen das Leben aller kennen, wenn wir die Beschreibungen über die häufigste Art zusammenstellen.

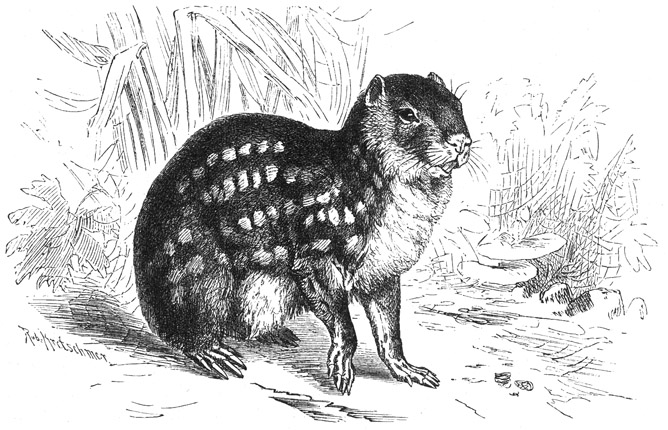

Der Aguti, Guti oder, wie er seines hübschen Felles wegen auch wohl heißt, der Goldhase (Dasyprocta Aguti), eines der schmucksten Mitglieder der ganzen Familie, hat dichte und glatt anliegende Behaarung; das rauhe, harte, fast borstenartige Haar besitzt lebhaften Glanz und röthlich-citronengelbe, mit Schwarzbraun untermischte Färbung, ist drei- bis viermal dunkel-schwarzbraun und ebenso oft röthlich-citronengelb geringelt und endet bald mit einem hellen, bald mit einem dunklen Ringe, wodurch eben die gemischte Färbung hervorgerufen wird. An einigen Leibesstellen waltet das Gelb vor, indem das Schwarz entweder gänzlich verschwindet, oder nur einen schmalen Ring bildet. So kommt es, daß die Gesammtfärbung sich verändert, je nachdem das Thier sich bewegt, je nachdem die Beleuchtung eine verschiedene und endlich, je nachdem das Haar hier länger und dort kürzer ist. Das Gesicht und die Gliedmaßen decken bloß kurze Haare, das Hintertheil längere und das Kreuz wie die Schenkel solche von fast 8 Centim. Länge; die Kehle ist nackt. Am Kopfe, Nacken, Vorderrücken und an der Außenseite der Gliedmaßen herrscht die röthliche Färbung vor, weil die Sprenkelung hier sehr dicht erscheint; am Hinterrücken und in der Kreuzgegend erscheint das Thier gelblicher, weil hier die Sprenkelung untergeordneter ist. Je nach den Jahreszeiten ändert sich die allgemeine Färbung ebenfalls; sie erscheint im Sommer heller und im Winter dunkler. Die Leibeslänge eines erwachsenen Männchens beträgt 40 Centim., die des Schwanzstummels bloß 1,5 Centim.

Guiana, Surinam, Brasilien und das nördliche Peru bilden die Heimat des Guti. An den meisten Orten ist er recht häufig, besonders an den Flußniederungen Brasiliens. Hier wie überall bewohnt er die Wälder, die feuchten Urwälder ebenso wie die trockeneren des innern Landes, treibt sich aber auch an den angrenzenden grasreichen Ebenen herum und vertritt dort die Stelle der Hasen. Im freien Felde kommt er nicht vor. Gewöhnlich findet man ihn über der Erde, in hohlen Bäumen nahe am Boden, und öfter allein als in Gesellschaft. Bei Tage liegt er ruhig in seinem Lager, und nur da, wo er sich vollkommen sicher glaubt, streift er umher. Mit Sonnenuntergang geht er auf Nahrung aus und verbringt bei guter Witterung die ganze Nacht auf seinen Streifzügen. Er hat, wie Rengger berichtet, die Gewohnheit, seinen Aufenthaltsort mehrmals zu verlassen und wieder dahin zurückzukehren; hierdurch entsteht ein schmaler, oft hundert Meter langer Fußweg, welcher die Lage des Wohngebietes verräth. Bringt man einen Hund auf diese Fährte, so gelingt es, falls das Lager sich nicht im Dickichte befindet, fast regelmäßig, des Thieres habhaft zu werden. Die Hunde verbellen ihr Wild, und man kann es dann aus seiner Höhle hervorziehen oder ausgraben. Wird der Aguti aber die Ankunft der Hunde zeitig gewahr, so entfernt er sich augenblicklich, und seine Gewandtheit, sein schneller Lauf bringen ihn dann bald aus dem Bereiche seiner Verfolger. Das erste beste Dickicht nimmt ihn auf und schützt ihn sicher vor dem ihm nachsetzenden Feinde.

Aguti (Dasyprocta Aguti) [1/4] natürl. Größe.

Der Aguti ist ein harmloses, ängstliches Thierchen und deshalb vielen Gefahren preisgegeben, so daß ihn eigentlich nur die außerordentliche Gewandtheit seiner Bewegungen und die scharfen Sinne vor dem Untergange retten können. Im Springen erinnert er an kleine Antilopen und Moschusthiere. Sein Lauf besteht aus Sprungschritten, welche aber so schnell aufeinander folgen, daß es aussieht, als eile das Thier im gestreckten Galopp dahin. Der ruhige Gang ist ein ziemlich langsamer Schritt. Unter den Sinnen scheint der Geruch am schärfsten entwickelt, aber auch das Gehör sehr ausgebildet, das Gesicht dagegen ziemlich blöde und der Geschmack keineswegs besonders fein zu sein. Die geistigen Fähigkeiten sind sehr gering. Nur ein gewisser Ortssinn macht sich bemerklich.

Die Nahrung besteht in den verschiedenartigsten Kräutern und Pflanzen, von den Wurzeln an bis zur Blüte oder zum Korn hinauf. Den scharfen Nagezähnen widersteht so leicht kein Pflanzenstoff, sie zerbrechen selbst die härtesten Nüsse. In bebauten Gegenden wird der Guti durch seine Besuche in den Zuckerrohranpflanzungen und Gemüsegärten lästig; doch nur da, wo er sehr häufig ist, richtet er merklichen Schaden an.

Ueber die Fortpflanzung der freilebenden Agutis fehlen noch genaue Nachrichten. Man weiß, daß sich das Thier ziemlich stark vermehrt, daß die Weibchen in allen Monaten des Jahres trächtig werden und gleichzeitig mehrere Junge zur Welt bringen können. Ein und dasselbe Thier soll zweimal im Jahre werfen, gewöhnlich im Oktober, d. h. zu Anfang der Regenzeit oder des Frühjahrs, das zweitemal einige Monate später, doch noch vor Eintritt der Dürre. Zu dieser Zeit sucht das Männchen ein Weibchen auf und jagt ihm nach unter Pfeifen und Grunzen, bis es das anfänglich sehr spröde Weibchen seinem Willen geneigt gemacht hat. Im entgegengesetzten Falle versucht es, das Ziel seiner Wünsche mit Gewalt zu erreichen; so schließe ich wenigstens aus einer Beobachtung, welche ich an Gefangenen machte. Ein Weibchen, welches ich zu zwei Männchen setzte, wurde von diesen so abgetrieben und derart zusammengebissen, daß ich es entfernen mußte, weil es sonst seinen Peinigern erlegen sein würde. Erst nach Wochen heilten die Wunden, welche die ungestümen Liebhaber ihm beigebracht hatten. Bald nach der Begattung lebt jedes Geschlecht einzeln für sich. Das Weibchen bezieht sein altes Lager wieder und richtet es zur Aufnahme der Jungen ein, d. h. polstert es möglichst dicht mit Blättern, Wurzeln und Haaren aus, bringt auf diesem weichen Lager die Jungen zur Welt, säugt sie mehrere Wochen mit großer Zärtlichkeit und führt sie schließlich noch einige Zeit mit umher, um sie bei den ersten Weidegängen zu unterrichten und zu beschützen. Gefangene Agutis pflanzen sich nicht selten fort. Schon Rengger erzählt, daß ein Pärchen, welches Parlet besaß, nach langem Werben und Versagen sich begattete, und daß das Weibchen nach sechswöchentlicher Tragzeit zwei, leider todte Junge warf. In London und Amsterdam und Köln hat man ebenfalls Junge gezüchtet. »Zweimal«, sagt Bodinus, »haben wir schon Junge von unseren Agutis gezogen, das erstemal zwei, das zweitemal nur eins. Ich hatte dabei Gelegenheit, zu beobachten, daß das Weibchen kein großes Zutrauen zu der Kinderliebe des Vaters hat. Die kleinen Thierchen liefen, obwohl etwas schwach auf den Füßen, bald nach der Geburt umher, ähnlich wie die neugeborenen Jungen vom Meerschweinchen. Nahten sie sich dem Vater, so stürzte die Mutter mit gesträubten Haaren auf sie zu, ergriff sie mit dem Maule und trug sie in eine Ecke – ein Verfahren, welches das besorgliche Thier mehrere Tage fortsetzte, bis die Kinder die Mutter zu kennen schienen und die gefährliche Nähe des Herrn Papa vermieden. Nach vier bis fünf Tagen schien der Vater an den Anblick der Kinder gewöhnt und die Gefahr beseitigt zu sein. Für gewöhnlich suchten sie sich in irgend einem Schlupfwinkel aufzuhalten und kamen, sobald sich Eßlust einstellte, mit quiekenden Tönen heran, mit zärtlichem Knurren begrüßt von der Mutter, welche, auf den Hinterfüßen sitzend, sie saugen ließ. Unvermuthetes Geräusch verjagte sie in ihren Schlupfwinkel, bis sie, mehr an die Umgebung gewöhnt, sich allmählich frei zu bewegen begannen und der Mutter folgten. Wenige Tage nach der Geburt benagten sie schon das Futter der Alten und wuchsen ohne irgend bemerkliche Umstände allmählich heran. Bei der Geburt tragen die Thierchen gleich das Gepräge der Alten und weichen nur unbedeutend in den äußeren Formen ab.

Von mir gepflegte Agutis haben wohl geboren, die Jungen aber sofort getödtet, aus welcher Ursache, vermag ich nicht zu sagen. Die Geburt erfolgte, ohne daß ich etwas ahnte, am 2. Februar bei ziemlich starker Kälte und wahrscheinlich im Innern der sehr geräumigen Höhle, welche meine Gefangenen nach eigenem Belieben und Ermessen innerhalb ihres Geheges sich ausgegraben hatten. Ich fand eines Morgens die getödteten Jungen mit zerbissenem Kopfe vor dem Eingange der Höhle liegen, und vermuthete, daß dieser Mord von anderen Gutis, welche in demselben Gehege wohnten, begangen worden war. Der Erwähnung werth scheint mir zu sein, daß meine gefangenen Gutis alle Leichen aus dem Innern des Baues herausschleppten und vor ihrer Röhre ablegten. Wie die Jungen war auch ein alter Guti, welcher im Innern der Höhle verendet sein mochte, von den übrigen ins Freie gebracht worden. Dieses Verfahren der Thiere steht mit ihrer großen Reinlichkeitsliebe im innigsten Zusammenhange.

Rengger erzählt, daß der Guti, jung eingefangen und sorgsam aufgezogen, fast zum Hausthier wird. »Ich habe«, sagt er, »mehrere Agutis gesehen, welche man frei herumlaufen lassen konnte, ohne daß sie entwichen wären; sogar mitten in großen Wäldern, ihrem Aufenthalte im freien Zustande, entweichen sie nicht, wenn sie einmal gezähmt sind. So sah ich in den Waldungen des nördlichen Paraguay in den Hütten einiger Einwohner zwei zahme Agutis, welche den Morgen und Abend im Walde, den Mittag und die Nacht bei den Indianern zubrachten. Es ist nicht sowohl die Anhänglichkeit an den Menschen, sondern die Angewöhnung an ihren Aufenthaltsort, welche bei ihnen den Hang zur Freiheit unterdrückt. Sie sind dem Menschen nur wenig ergeben, unterscheiden ihren Wärter keineswegs von anderen Personen, gehorchen nur selten seinem Rufe und suchen ihn nur dann auf, wenn sie der Hunger drängt. Auch lassen sie sich ungern von ihm berühren; sie dulden keinen Zwang, leben ganz nach ihrem eigenen Willen und können höchstens dazu abgerichtet werden, ihre Nahrung an einer bestimmten Stelle aufzusuchen. Uebrigens verändern sie im häuslichen Zustande ihre Lebensart in soweit, daß sie mehr bei Tage herumlaufen und bei Nacht ausruhen. Gewöhnlich wählen sie irgend einen dunklen Winkel zu ihrem Lager und Polstern dasselbe mit Stroh und Blättern aus, zuweilen aber auch mit seidenen Frauenschuhen, Schnupftüchern, Strümpfen etc., welche sie in kleine Stücke zernagen. Sonst richten sie mit ihren Zähnen wenig Schaden an, außer wenn man sie einschließt, wo sie dann aus langer Weile alles zerstören, was für ihr Gebiß nicht zu hart ist. Ihre Bewegungen sind sehr leicht. Sie gehen entweder in langsamen Schritten, wobei sie bloß mit den Zehen auftreten und den Rücken stark wölben, oder sie laufen im gestreckten Galopp oder machen Sprünge, welche an Weite denen unseres Hasen nichts nachgeben. Laute geben sie selten von sich, außer wenn sie gereizt werden; dann lassen sie einen pfeifenden Schrei hören; doch knurren sie zuweilen, aber nur ganz leise, wenn sie an einem verborgenen Orte irgend etwas zernagen. Werden sie in Zorn oder in große Furcht gesetzt, so sträuben sie ihre Rückenhaare, und es fällt ihnen dann oft ein Theil derselben aus. Man ernährt sie mit allem, was im Hause gegessen wird. Sie lieben aber das Fleisch lange nicht so, wie Azara angibt, sondern fressen es bloß in Ermangelung geeigneter Nahrung. Eine Lieblingsspeise sind die Rosen. Sowie eine von diesen Blumen in ihre Wohnung gebracht wird, wittern sie dieselbe auf der Stelle und suchen sie auf. Die Nahrung ergreifen sie gewöhnlich mit den Schneidezähnen und nehmen sie dann zwischen beide Daumenwarzen der Vorderfüße, indem sie sich wie das Eichhörnchen auf die Hinterfüße setzen. Zuweilen fressen sie auch in kauernder Stellung, gewöhnlich, wenn sie ganz kleine oder zu kleine Bissen vor sich haben. Ich sah sie nie trinken, jedoch sollen sie nach Dr. Parlets Beobachtungen das Wasser lappernd zu sich nehmen.«

Bodinus sagt mit Recht, daß die zierliche Gestalt, das schöne Aussehen und die Reinlichkeit die Agutis für alle Liebhaber sehr empfehlenswerth machen, und daß nur ihre große Nagesucht unangenehm werden kann. Die, welche von Bodinus gehalten wurden, waren so zutraulich geworden, daß sie dargereichte Leckerbissen aus der Hand nahmen und augenblicklich mit wahrhaft dankbarem Blicke auf den Geber verzehrten.

Andere Gefangene ergötzen hauptsächlich durch eine Eigenthümlichkeit, welche ich noch nirgends erwähnt gefunden habe. Sie pflegen nämlich einen guten Theil ihres Futters zu vergraben, um sich für den Nothfall zu sichern. Sobald ihnen Nahrung gereicht wird, fallen sie gierig darüber her, nehmen einige Bissen, wählen sich dann ein Stückchen Möhre oder eine ihnen gereichte Frucht, tragen sie im Maule weg, graben an irgend einer Stelle ein kleines Loch, legen ihren Schatz dahinein, streichen Erde darüber und schlagen und drücken dieselbe mit den Vorderpfoten fest. Dies bewerkstelligen sie so rasch, geschickt und ordentlich, daß Jedermann daran seine Freude haben muß. Sofort nach beendigtem Geschäft holen sie neue Zufuhr und verfahren, wie vorher. Aeußerst komisch sieht es aus, wie sorgsam sie dabei sich umschauen, und wie sorgfältig sie bemüht sind, ihre Schatzbergerei ungesehen zu verrichten. Naht sich ihnen ein anderes Thier, so sträuben sie sofort das Haar und gehen zornig auf den Störenfried los. Futterneidisch scheinen sie überhaupt im höchsten Grade zu sein; ihre schwächeren Mitgefangenen müssen sich jeden Bissen stehlen, welchen sie genießen wollen, und selbst stärkeren Wohnungsgenossen, Pakas und Murmelthieren z. B., machen sie die Nahrung streitig.

Die Reinlichkeitsliebe der von mir gepflegten Gutis zeigte sich bei jeder Gelegenheit. Sie hielten sich selbst fortwährend in Ordnung und schienen ängstlich besorgt, sich irgendwie zu beschmutzen. Ihre Baue waren stets vortrefflich im Stande. Sie verdankten dieselben eigentlich einem Murmelthiere, welches ich in ihr Gehege setzte. Bis zur Ankunft dieses Wohnungsgenossen hatten sie nicht daran gedacht, sich eigene Höhlen zu graben, sondern mit den für sie hergerichteten Schlupfwinkeln, welche mit Heu und Stroh wohl ausgepolstert waren, gern fürlieb genommen. Sobald das Murmelthier zu ihnen kam, änderte sich die Sache. Der Sohn der Alpen fand besagten Schlupfwinkel durchaus nicht nach seinem Geschmacke und machte von seiner Kunstfertigkeit sofort Gebrauch. Er begann zunächst eine schief nach unten führende Röhre zu graben und arbeitete diese im Verlauf der Zeit zu einem vielfach verzweigten Baue aus. Jedoch hatte er sich verrechnet, wenn er glaubte, für sich allein gearbeitet zu haben; denn die Gutis fanden den Bau nach ihrem Behagen und befuhren ihn gemeinschaftlich mit dem rechtmäßigen Besitzer; ja es schien, als habe dieser ihnen erst das Graben gelehrt: denn fortan arbeiteten auch sie mit Ausdauer und Eifer an der Vervollkommnung der unterirdischen Wohnung. Das Murmelthier setzte seine Belehrungen fort, indem es Heu und Stroh nach dem Innern der Höhle schleppte, die Gutis ahmten auch dieses nach, und binnen kurzer Zeit hatte sich die ganze Gesellschaft bestmöglichst eingerichtet. Ende September verschwand das Murmelthier den Blicken, wahrscheinlich weil es bereits in Winterschlaf gefallen war; es blieb somit wenigstens der größte Theil des Baues den Gutis zu unumschränkter Verfügung. Von nun an schleppten sie sehr viel Heu und Stroh in das Innere, misteten aber von Zeit zu Zeit wieder ordentlich aus, worauf sie neue Vorräthe eintrugen. Sie blieben den ganzen Winter hindurch in dieser angeeigneten Herberge, weil es mir unmöglich war, sie zu fangen. Als starke Kälte eintrat, zeigten sie sich nur auf Augenblicke, um zu fressen und zwar bei Tage ebensogut wie des Nachts; die Kälte schien ihnen zwar unangenehm, aber nicht schädlich zu sein, wenigstens hielten sie bedeutende Kältegrade zu meiner größten Ueberraschung vortrefflich aus. Erst der fallende Schnee wurde ihnen lästig und einem von ihnen verderblich.

Unter den vielen Feinden, welche den Aguti bedrohen, stehen die größeren Katzen und brasilianischen Hunde obenan; aber auch der Mensch ist dem schmucken Nager keineswegs wohlgesinnt, und der Jäger sieht in ihm nächst dem Kletterstachelschweine das verhaßteste Thier. »Kaum hat er«, schildert Hensel, »sich angeschickt, mit seinen Hunden die Berge zu besteigen, voll Hoffnung, aus einem Truppe Nasenbären auf einige Tage Fleischvorrath sich zu holen oder ein Rudel Bisamschweine in einer Höhle fest zu machen, im glücklichsten Falle sogar einen Tapir zu erlegen, da finden schon die Hunde eine Fährte und jagen laut und hitzig auf derselben die Lehne entlang, bis in der Ferne ihr Standlaut Nachricht gibt, daß sie das Wild festgemacht haben. Mit Ingrimm hat der Jäger bei dem ersten Laute der Hunde erkannt, welchem Wilde die Jagd gilt. Die Hunde zu erwarten wäre fruchtlos; fluchend folgt er der Jagd und steht endlich vor dem Stamme eines Riesen des Urwaldes, welcher, im Innern ausgefault, auf dem Boden liegt und der Verwesung anheim fällt. Eine neue Welt von undurchdringlichen Rohrgewächsen erhebt sich, von Licht und Wärme gelockt, über dem Leichname des Riesen. Hier arbeiten die Hunde an allen Löchern und Rissen mit mehr Eifer als Erfolg. Noch widersteht das Holz des Stammes ihren Zähnen, und nur aus dem Innern hervor hört man das Knurren des Guti. Vergebens zieht der Jäger sein Waldmesser, und in ohnmächtiger Wuth beschließt er, wenigstens den Feind für immer unschädlich zu machen. Mit allen Kräften verkeilt er die Oeffnung des Stammes und gibt so das harmlose Thierchen einem qualvollen Hungertode Preis. Nicht ohne Mühe sind endlich die Hunde abgerufen, und der Jäger beginnt höher zu steigen, da entwickelt sich eine neue Jagd, und verzweifelnd verläßt jener das Revier; denn die besten Stunden für die Jagd sind schon verstrichen. Gelänge es aber auch, den Guti zu fangen, so unterläßt es doch der Jäger, um nicht dem Eifer der Hunde neue Nahrung zu geben. In den meisten Fällen ist es nicht möglich, das Thierchen fest zu machen. Der Guti kennt alle hohlen Stämme seines Gebietes und flüchtet vor den Hunden in den nächsten desselben, um ihn augenblicklich durch eine Oeffnung am entgegengesetzten Ende wieder zu verlassen. Bevor die Hunde den Ausgang finden, ist er schon längst in einem anderen Stamme, um dasselbe Spiel so lange zu wiederholen, bis die Hunde, entmuthigt und ermüdet, die Jagd aufgeben. Junge Hunde aber lassen sich immer von neuem wieder anführen. Man wird nun den Haß des Jägers begreifen. Es gibt Gegenden im Urwalde, in denen wegen der Menge der Gutis eine ordentliche Jagd gar nicht zu Stande kommt. Dabei ist das Fleisch dieser Wildsorte wenig geschätzt und wird höchstens aus Noth gegessen.«

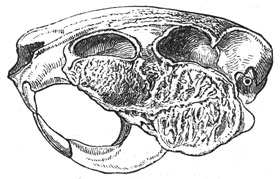

Die Paka ( Coelogenys Paca , Mus und Cavia Paca, Coelogenys fulvus und subniger) kennzeichnet sich durch eigentümlich dicken Kopf, große Augen und kleine Ohren, stummelhaften Schwanz, hohe Beine, fünfzehige Vorder- und Hinterfüße, borstiges, dünnanliegendes Haarkleid und besonders durch den merkwürdig ausgedehnten, nach innen mit einer Höhle versehenen Jochbogen.

Schädel des Paka.

Dieser ausgehöhlte Knochen ist gleichsam als eine Fortsetzung der Backentaschen zu betrachten. Solche sind zwar auch vorhanden, bilden jedoch eigentlich nur eine Hautfalte. Von ihnen aus führt eine enge, nach unten sich öffnende Spalte in die Höhlung des Jochbogens. Diese ist im Innern mit einer dünnen Haut ausgekleidet und zur Hälfte verschlossen, so daß sie nur durch eine kleine Oeffnung mit der Mundhöhle in Verbindung steht. Ihre Bestimmung ist mit Sicherheit bis jetzt noch nicht ermittelt worden. Als veränderte Backentaschen hat man diese Höhlung nicht zu betrachten; Hensel hat sie stets leer gefunden. »Nur bei einem sehr schweren Thiere unter den vielen, welches sich in einer zu schwachen Schlinge gefangen und daher einen langen und heftigen Todeskampf gekämpft hatte, befand sich in den sogenannten Backentaschen eine geringe Menge zerkauter, grüner Pflanzentheile, welche wahrscheinlich erst während des Todeskampfes hineingelangt waren. Es läßt sich auch gar nicht erklären, wie das Thier die gefüllten Backentaschen leeren wollte, da sie von starren Knochenmassen umgeben sind.« Durch die Ausdehnung des Jochbogens wird der Schädel auffallend hoch und eckig. »Das Aussehen der Paka«, sagt Rengger, »ist dem eines jungen Schweines nicht unähnlich. Ihr Kopf ist breit, die Schnauze stumpf, die Oberlippe gespalten, die Nasenlöcher sind länglich, die Ohren kurz, oben abgerundet, der Hals ist kurz, der Rumpf dick, die Beine stark gebaut, die Zehen sind mit stumpfen, gewölbten Nägeln versehen. Der Schwanz zeigt sich bloß als eine haarartige Hervorragung.« Das Fell besteht aus kurzen, eng am Körper liegenden Haaren, welche oben und an den äußeren Theilen gelbbraun, auf der Unterseite und an der Innenseite der Beine gelblichweiß sind. Fünf Reihen von gelblichweißen Flecken von runder oder eiförmiger Gestalt laufen zu beiden Seiten von der Schulter bis zum hinteren Rande des Schenkels. Die untere Reihe vermischt sich zum Theil mit der Farbe des Körpers. Um den Mund und über den Augen stehen einige steife, rückwärts gerichtete Fühlborsten. Das Ohr ist kurz und wenig behaart, die Sohlen und die Fußspitzen sind nackt. Ausgewachsene Männchen werden bis 70 Centim. lang und etwa 35 Centim. hoch.

Die Paka ist über den größten Theil von Südamerika, von Surinam und durch Brasilien bis Paraguay hinauf verbreitet, kommt aber auch auf den südlichen Antillen vor. Je einsamer und wilder die Gegend, um so häufiger findet man sie; in den bevölkerten Theilen ist sie überall selten geworden. Der Saum der Wälder und die bebuschten Ufer von Flüssen oder sumpfige Stellen bilden ihren Aufenthaltsort. Hier gräbt sie sich eine Höhle von ein bis zwei Meter Länge in die Erde und bringt in ihr den ganzen Tag schlafend zu. Mit der Dämmerung geht sie ihrer Nahrung nach und besucht dabei wohl auch die Zuckerrohr- und Melonenpflanzungen, in denen sie bedeutenden Schaden anrichtet. Sonst nährt sie sich von Blättern, Blumen und Früchten der verschiedensten Pflanzen. Sie lebt paarweise und einzeln, ist, laut Tschudi, ungemein scheu und flüchtig, schwimmt auch mit Leichtigkeit über breite Flüsse, kehrt aber gern wieder auf frühere Standorte zurück. Das Weibchen wirft mitten im Sommer ein einziges, höchstens zwei Junge, hält sie, wie die Wilden behaupten, während des Säugens in der Höhle versteckt und führt sie dann noch mehrere Monate mit sich umher.

»Einer von meinen Bekannten«, berichtet Rengger, »welcher während dreier Jahre eine Paka in seinem Hause gehalten hatte, erzählt mir von ihrem Betragen im häuslichen Zustande folgendes: Meine Gefangene zeigte sich, obwohl sie noch jung war, sehr scheu und unbändig und biß um sich, wenn man sich ihr näherte. Den Tag über hielt sie sich versteckt, bei Nacht lief sie umher, suchte den Boden aufzukratzen, gab verschiedene grunzende Töne von sich und berührte kaum die ihr vorgesetzte Nahrung. Nach einigen Monaten verlor sich diese Wildheit allmählich, und sie fing an, sich an die Gefangenschaft zu gewöhnen. Später wurde sie noch zahmer, ließ sich berühren und liebkosen und näherte sich ihrem Herrn und fremden Personen. Für Niemand aber zeigte sie Anhänglichkeit. Da ihr auch die Kinder im Hause wenig Ruhe ließen, veränderte sie allmählich ihre Lage insofern, daß sie bei Nacht ruhig war und Nahrung zu sich nahm. Man ernährte sie mit allem, was im Hause gegessen wurde, nur nicht mit Fleisch. Die Speise ergriff sie mit den Schneidezähnen, Flüssigkeiten nahm sie lappend zu sich. Ihr Herr versicherte mich, daß er ihr öfters mit einem Finger in die Backentaschen gegriffen und dort Speise gefühlt habe. Sie war äußerst reinlich und entledigte sich ihres Kothes und Harns immer in einiger Entfernung von ihrem Lager, welches sie aus Lappen, Stroh und Stückchen von Leder in einem Winkel sich bereitete. Ihr Gang war ein Schritt oder ein schneller Lauf in Sätzen. Das helle Tageslicht schien sie zu blenden; ihre Augen leuchteten jedoch nicht in der Dunkelheit. Obgleich sie sich an den Menschen und seine Wohnung, wie es schien, gut gewöhnt hatte, war ihr Hang zur Freiheit noch immer der nämliche. Sie entfloh nach einer Gefangenschaft von drei Jahren bei der ersten besten Gelegenheit, welche sich ihr darbot.«

Die Haut der Paka ist zu dünn und das Haar zu grob, als daß das Fell benutzt werden könnte. In den Monaten Februar und März ist sie außerordentlich fett, und dann ist das Fleisch sehr schmackhaft und beliebt. In Brasilien ist sie nebst den Agutis und verschiedenen Arten der Gürtelthiere das gemeine Wildpret in den Waldungen. Prinz von Wied fing sie in den Urwäldern häufig in Schlagfallen. Auch jagt man sie mit Hunden und bringt sie als »königliches Wild« zu Markte. »In ihrem Baue«, sagt Hensel, »ist ihr nicht beizukommen; allein wenn man aufmerksam den Saum der Pflanzungen abspürt, wird man bald unter den dichten Rohrgrashecken den Wechsel des Thieres bemerken. Hier nun stellt der Jäger seine Schlinge, mit einem Maiskolben als Köder, und wird am nächsten Morgen seine Mühe reich belohnt finden. Die Paka liefert das vorzüglichste Wildpret Brasiliens, welches an Feinheit und Zartheit vielleicht von keinem anderen übertroffen wird. Sie hat eine so dünne und schwache Haut, daß man diese nicht abzieht, sondern das ganze Thier brüht wie ein Schwein. Ein so bereitetes Stück, dem Kopf und Füße abgeschnitten worden sind, sieht einem jungen Schweine zum Verwechseln ähnlich.«

Paka ( Coelogenys Paca) 1/7 natürl. Größe.

Bis jetzt hat man das Thier selten lebend nach Europa gebracht. Buffon besaß ein Weibchen längere Zeit, welches ganz zahm war, sich unter dem Ofen ein Lager machte, den Tag über schlief, des Nachts umherlief und, wenn es in einen Kasten eingeschlossen wurde, zu nagen begann. Bekannten Personen leckte es die Hand und ließ von ihnen sich krauen; dabei streckte es sich aus und gab sein Wohlgefallen durch einen schwachen Laut zu erkennen. Fremde Personen, Kinder und Hunde versuchte es zu beißen. Im Zorne grunzte und knirschte es ganz eigenthümlich. Gegen Kälte war es so wenig empfindlich, daß Buffon glaubte, man könne es in Europa einheimisch machen. Ich habe die Paka über ein Jahr lang beobachtet und als ein träges, wenig anziehendes Thier kennen gelernt. Bei Tage erscheint sie selten außerhalb ihrer Höhlen; gegen Sonnenuntergang kommt sie hervor. Sie lebt friedlich oder richtiger gleichgültig mit anderen Thieren zusammen, läßt sich nichts gefallen, greift aber keinen ihrer Genossen an. Begnügsam, macht sie weder an besonders gute Nahrung, noch an einen wohleingerichteten Stall Anspruch. Hinsichtlich ihrer Zähigkeit im Ertragen der Kälte muß ich Buffon beistimmen; nur glaube ich nicht, daß eine Einbürgerung in Europa erheblichen Nutzen haben würde. Hensel ist anderer Meinung und glaubt, daß die Einbürgerung der Paka ersprießlich sein könnte. Sie läßt sich, wie er hervorhebt, leicht in Gefangenschaft halten und pflanzt sich hier auch fort. Freilich würde sie, ihrer langsamen Vermehrung wegen, hinter dem Kaninchen sehr zurückbleiben; ihr Fleisch dagegen würde den Feinschmecker vielmehr befriedigen als Kaninchenfleisch und so die Kosten der Zucht wieder aufwiegen. Ich glaube nicht, daß diese Schlußfolgerungen richtig sind, weil ich überzeugt bin, daß jeder Nager mehr an Futter verbraucht, als sein Fleisch werth ist. Bei einem so großen, verhältnismäßig langsam wachsenden Thiere, wie die Paka es ist, dürfte das Mißverhältnis zwischen Anlagekosten und Gewinn jedermann fühlbar und eine Züchtung in großartigem Maßstabe sehr bald unterlassen werden.

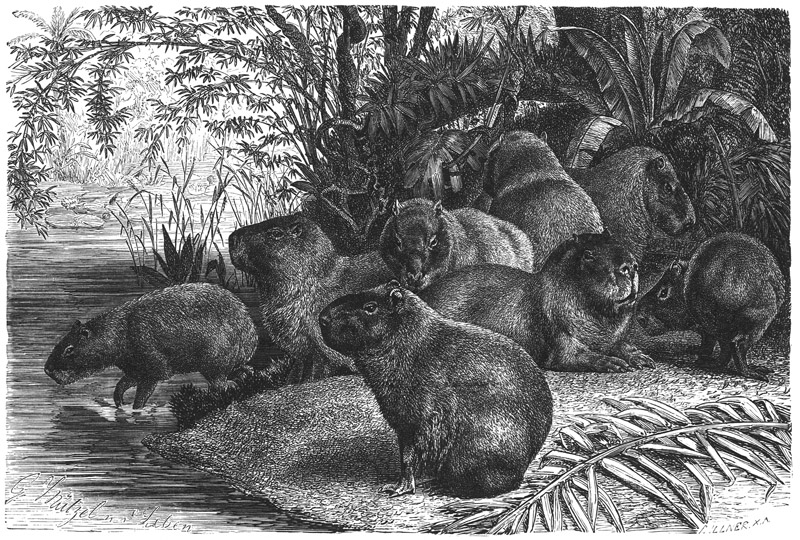

Wasserschwein.

Das Wasserschwein (Hydrochoerus Capybara) darf in einer Hinsicht als der merkwürdigste aller Nager angesehen werden: es ist das größte und plumpeste Mitglied der ganzen Ordnung. Seinen deutschen Namen trägt es mit Recht; denn es erinnert durch seine Gestalt und die borstengleiche Behaarung seines Körpers entschieden an das Schwein. Seine Kennzeichen sind: kleine Ohren, gespaltene Oberlippe, Fehlen des Schwanzes, kurze Schwimmhäute an den Zehen und starke Hufnägel sowie der höchst eigenthümliche Zahnbau. Die riesenhaft entwickelten Schneidezähne haben, bei geringer Dicke, mindestens 2 Centim. Breite und auf der Vorderseite mehrere flache Rinnen; unter den Backenzähnen ist der letzte ebenso groß wie die drei vorderen. Der Leib ist auffallend plump und dick, der Hals kurz, der Kopf länglich, hoch und breit, stumpfschnäuzig und von eigenthümlichem Ausdrucke. Ziemlich große, rundliche Augen treten weit hervor; die Ohren sind oben abgerundet und am vorderen Rande umgestülpt, hinten abgeschnitten. Die hinteren Beine sind deutlich länger als die vorderen, die Vorderfüße vierzehig, die hinteren dreizehig. Ganz eigenthümlich ist auch eine Hautfalte, welche den After und die Geschlechtsteile einschließt, so daß beide äußerlich nicht gesehen und Männchen und Weibchen nicht unterschieden werden können. Von einer bestimmten Färbung des dünnen, groben Pelzes kann man nicht reden; ein ungewisses Braun mit einem Anstriche von Roth oder Bräunlichgelb vertheilt sich über den Leib, ohne irgendwo scharf hervorzutreten. Nur die Borsten um den Mund herum sind entschieden schwarz. Ein erwachsenes Wasserschwein erreicht ungefähr die Größe eines jährigen Hausschweines und ein Gewicht von beinahe einem Centner. Die Körperlänge beträgt über einen Meter, die Höhe am Widerrist 50 Centim. und mehr.

Azara ist auch hier wieder der erste, welcher eine genaue Beschreibung des Wasserschweines gibt. »Die Gueranis«, sagt er, »nennen das Thier »Capügua«; der Name bedeutet ungefähr soviel, als Bewohner der Rohrwälder an Flußufern; der spanische Name »Capybara« ist eine Verdrehung jener Benennung. Die Wilden nennen die Alten Otschagu und die Jungen Lakai. Die Capybara bewohnt Paraguay bis zum Rio de la Plata, und namentlich die Ufer aller Flüsse, Lachen und Seen, ohne sich weiter als hundert Schritte davon zu entfernen. Wenn sie erschreckt wird, erhebt sie einen lauten Schrei, welcher ungefähr wie »Ap« klingt, und wirft sich augenblicklich ins Wasser, in welchem sie leicht dahin schwimmt, bloß die Nasenlöcher über den Spiegel erhebend. Ist aber die Gefahr größer und das Thier verwundet, so taucht es unter und schwimmt auf ganz große Strecken unter dem Wasser weg. Jede einzelne Familie erwählt sich gewöhnlich ihren bestimmten Platz, welchen man leicht an den Bergen von Koth erkennen kann. Höhlen gräbt die Capybara nicht. Sie ist friedlich, ruhig und dumm. Lange Zeit sitzt sie auf ihrem Hinteren, ohne sich zu rühren. Ihr Fleisch ist fett und wird von den Wilden geschätzt. Man glaubt, daß das Weibchen einmal im Jahre vier bis acht Junge werfe, gewöhnlich auf etwas zusammengetretenes Stroh, und sagt, daß diese später ihrer Mutter folgen. Die Jungen können ohne Mühe gezähmt werden. Sie laufen frei umher, gehen und kommen, hören auf den Ruf und freuen sich, wenn man sie krauet.« Neuere Beobachter haben das Thier ausführlicher beschrieben. Die Capybara ist über ganz Südamerika verbreitet und findet sich vom Orinoko bis zum La Plata oder vom Atlantischen Meer bis zu den Vorbergen der Andes. Niedere, waldige, sumpfige Gegenden, zumal Flüsse und die Ränder von Seen und Sümpfen bilden ihre Aufenthaltsorte. Am liebsten lebt sie an großen Strömen, verläßt diese auch niemals, und wenn es geschieht, nur indem sie dem Laufe kleiner einmündender Bäche oder Graben folgt. Hier und da ist sie ungemein häufig, an bewohnten Stellen begreiflicherweise seltener als in der Wildnis. Dort wird sie nur abends und morgens gesehen, in menschenleeren, wenig besuchten Flußthälern dagegen bemerkt man sie auch bei Tage in Massen, immer in nächster Nähe des Flusses, entweder weidend oder wie ein Hund auf den zusammengezogenen Hinterbeinen sitzend. In dieser Stellung scheinen die sonderbaren Zwittergeschöpfe zwischen Nagern und Dickhäutern am liebsten auszuruhen, wenigstens sieht man sie nur höchst selten auf dem Bauche liegend.

Der Gang ist ein langsamer Schritt, der Lauf nicht anhaltend; im Nothfalle springt das Thier aber auch in Sätzen. Dagegen schwimmt es vortrefflich und setzt mit Leichtigkeit über Gewässer, thut dies jedoch bloß dann, wenn es verfolgt oder wenn ihm die Nahrung an der einen Seite des Flusses knapp geworden ist. So fest es an einem bestimmten Gebiete hält, so regelmäßig verläßt es dasselbe, wenn es Verfolgungen erleidet. Ein eigentliches Lager hat es nicht, obwohl es sich an bevorzugten Plätzen des Ufers regelmäßig aufhält. Seine Nahrung besteht aus Wasserpflanzen und aus der Rinde junger Bäume, und nur da, wo es nahe an Pflanzungen wohnt, fällt es zuweilen über Wassermelonen oder Mais, Reis und Zuckerrohr her und richtet dann unter Umständen sehr bedeutenden Schaden an.

Das Wasserschwein ist ein stilles und ruhiges Thier. Schon auf den ersten Anblick wird es Jedermann klar, daß man es mit einem höchst stumpfsinnigen und geistesarmen Geschöpfe zu thun hat. Niemals sieht man es mit anderen seiner Art spielen. Entweder gehen die Mitglieder einer Herde langsamen Schrittes ihrer Nahrung nach oder ruhen in sitzender Stellung. Von Zeit zu Zeit kehren sie den Kopf um, um zu sehen, ob sich ein Feind zeigt. Begegnen sie einem solchen, so eilen sie nicht, die Flucht zu ergreifen, sondern laufen langsam dem Wasser zu. Ein ungeheurer Schrecken ergreift sie aber, wenn sich plötzlich ein Feind in ihrer Mitte zeigt. Dann stürzen sie mit einem Schrei ins Wasser und tauchen unter. Wenn sie nicht gewohnt sind, Menschen zu sehen, betrachten sie diese oft lange, ehe sie entfliehen. Man hört sie keinen andern Laut von sich geben als jenes Nothgeschrei, welches Azara durch »Ap« ausdrückt. Dieses Geschrei ist aber so durchdringend, daß man es viertelstundenweit vernehmen kann.

Das Weibchen wirft nur einmal im Jahre fünf bis sechs Junge. Ob dieses in einem besonders dazu bereiteten Lager geschieht, hat man nicht ermitteln können. Die Ferkelchen folgen ihrer Mutter sogleich, bekunden jedoch nur wenig Anhänglichkeit an sie. Nach Azaras Beobachtungen soll ein Männchen zwei oder drei Weibchen mit sich führen. »Ich habe«, sagt Rengger, »in Paraguay mehrere Capybaras, welche man jung eingefangen und aufgezogen hatte, gesehen. Sie waren sehr zahm, wie ein Hausthier, gingen gleich diesem aus und ein und ließen sich von Jedermann berühren. Doch zeigten sie weder Folgsamkeit noch Anhänglichkeit an den Menschen. Sie hatten sich so an ihren Aufenthaltsort gewöhnt, daß sie sich nie weit davon entfernten. Man braucht sie nicht zu füttern; sie suchen selbst ihre Nahrung auf, und zwar bei Nacht oder bei Tage. Ihre Lieblingsspeise blieben, wie in der Freiheit, Sumpf- und Wasserpflanzen, welche sie sich auch täglich aus den nahe gelegenen Flüssen, Lachen und Sümpfen holten; doch fraßen sie auch Maniokwurzeln oder Schalen von Wassermelonen, welche man ihnen vorgesetzt hatte. Unter ihren Sinnen scheint der Geruch am besten entwickelt zu sein; Gehör und Gesicht sind schlecht. Was ihnen an Schärfe der Sinne abgeht, wird an Muskelkraft ersetzt, so daß zwei Männer kaum im Stande sind, eine Capybara zu bändigen.«

In der Neuzeit ist das Thier öfters lebend nach Europa gekommen. Ich habe eines längere Zeit gepflegt. Es war mir in hohem Grade zugethan, kannte meine Stimme, kam herbei, wenn ich es rief, freute sich, wenn ich ihm schmeichelte und folgte mir wie ein Hund. So freundlich war es nicht gegen Jedermann: seinem Wärter, welcher es zurücktreiben wollte, sprang es einmal gegen die Brust und biß dabei sofort zu, glücklicherweise mehr in den Rock als in den Leib. Folgsam konnte man es überhaupt nicht nennen: es gehorchte nur, wenn es eben wollte. Sein Gleichmuth war mehr ein scheinbarer als wirklich begründeter. Sobald ich es rief, sprang es unter Ausstößen des von den genannten Naturforschern beschriebenen Schreies ins Wasser, tauchte unter und stieg langsam am anderen Ufer in die Höhe, kam zu mir heran und murmelte oder kicherte in höchst eigenthümlicher Weise vor sich hin, und zwar durch die Nase, wie ich mich genau überzeugt habe. Die Töne, welche es auf diese Weise hervorbringt, lassen sich noch am ehesten mit dem Geräusch vergleichen, welches entsteht, wenn man die Zähne auf einander reibt. Sie sind abgebrochen-zitternd, unnachahmlich, eigentlich auch nicht zu beschreiben, und ein Ausdruck des

entschiedensten Wohlbehagens, gewissermaßen ein Selbstgespräch des Thieres, welches unterbrochen wird, wenn irgendwelche Aufregung seiner sich bemächtigt.

Ich kann die Bewegungen des Wasserschweins nicht plump oder schwerfällig nennen. Es geht selten rasch, sondern gewöhnlich gemächlich mit großen Schritten dahin, springt aber ohne Mühe über meterhohe Gitter weg. Im Wasser bewegt es sich meisterhaft. Es schwimmt in gleichmäßigem Zuge schnurgerade über breite Gewässer, gerade so schnell, wie ein Mann geht, taucht mit einem Sprunge wie ein Vogel, und verweilt minutenlang unter dem Wasser, schwimmt auch in der Tiefe fort, ohne sich in der beabsichtigten Richtung zu irren.

Seine Erhaltung verursacht gar keine Mühe. Es frißt allerlei Pflanzenstoffe wie ein Schwein, bedarf viel, aber durchaus kein gutes Futter. Frisches, saftiges Gras ist ihm das liebste; Möhren, Rüben und Kleienfutter sagen ihm ebenfalls sehr zu. Mit seinen breiten Schneidezähnen weidet es wie ein Pferd, trinkt auch, wie dieses, schlürfend, mit langen Zügen.

Die Wärme liebt es, ohne jedoch die Kälte zu fürchten. Noch im November stürzt es sich ungescheut und ungefährdet in das eiskalte Wasser. Bei großer Hitze sucht es unter dichten Gebüschen Schatten, gräbt sich hier wohl auch eine seichte Vertiefung aus. Sehr gern wälzt es sich im Schlamme, ist überhaupt unreinlich und liederlich: seine Haare liegen kreuz und quer über und durch einander. Es würde ein ganzes Schwein sein, übernähme das Wasser nicht seine Reinigung.

Gegen andere Thiere zeigt es sich theilnahmslos. Es fängt mit keinem Streit an und läßt sich beschnuppern, ohne sich nach dem Neugierigen auch nur umzuschauen. Doch zweifle ich nicht, daß es sich zu vertheidigen weiß; denn es ist nicht so dumm und sanft als es aussieht.

Auffallend war mir der Wechsel der Milchnagezähne meines Gefangenen. Sie wurden durch die zweiten, welche ungefähr nach Ablauf des ersten Lebensjahres durchbrachen, ganz allmählich abgestoßen, saßen eine Zeit lang wie eine Scheide auf und fielen ab, noch ehe die nachkommenden ausgebildet waren. Das Gebiß war eine Zeit lang äußerst unregelmäßig.

Hensel spricht die Ansicht aus, daß sich das Wasserschwein wie die Paka für Einführung und Zähmung eignen und uns so von Nutzen sein könnte. Mit dem Schweine würde das Thier freilich nicht wetteifern können, in den Sümpfen Südeuropas aber sehr gut sich halten, und sein Fleischgeschmack durch veränderte Nahrungsweise vielleicht verbessert werden; möglicherweise würde es sich auch vollständig in ein Hausthier verwandeln lassen und dann Nutzen gewähren, da sein Unterhalt keine bedeutenden Kosten verursachen und man es selbst bei uns zu Lande mit Erfolg züchten könnte, falls man ihm im Sommer einen Teich zum Baden gäbe, im Winter dagegen es in einem Schafstalle hielte. Ich meinestheils hege so weit gehende Erwartungen nicht. Nach unseren in Thiergärten gemachten Erfahrungen ist es keineswegs so einfach, die Glieder dieser Familie zur Fortpflanzung zu bringen, und wenn solches wirklich der Fall wäre, würde man bei Ausnutzung der gezüchteten Wasserschweine noch immer mit allerlei Vorurtheilen zu kämpfen haben. In den Wildnissen nimmt man auch mit wenig zusagendem Fleische fürlieb, bei uns zu Lande verlangt man das beste, und ein solches liefert das Wasserschwein unbedingt nicht. Nach den Berichten aller Reisenden genießen das Fleisch bloß die Indianer, weil es einen eigenen, widerlichen, thranigen Beigeschmack hat, welcher den Europäer anekelt. Diesen Thrangeschmack soll man nun zwar entfernen können, wenn man das Fleisch vorher mit Wasser kocht und beitzt, ja man behauptet sogar, daß es dann so schmackhaft wäre wie das zarteste Kalbfleisch; ich glaube jedoch, daß letzteres wohl immer dem Wasserschweinfleische vorgezogen werden wird. Die dicke, fast kahle Haut ist außerordentlich schwammig und weich, läßt das Wasser leicht durchfließen und wird deshalb nur zu Riemen, Fußdecken und Reitsätteln benutzt; für letztere eignet sie sich, laut Hensel, aus dem Grunde besonders gut, weil sie auch durch den Schweiß nicht hart wird und auf der Haarseite, der vielen und rauhen Narben wegen, noch rauher als Schweinsleder ist. Botokudenmädchen reihen die Nagezähne des Thieres aneinander und verfertigen sich daraus Arm- and Halsbänder. Anderweitigen Nutzen gewährt das Thier nicht.

Die weißen Eingebornen Südamerikas jagen das Wasserschwein zu ihrer Belustigung, indem sie es unvermuthet überfallen, ihm den Weg abschneiden und es mit ihren Wurfschlingen zu Boden reißen. Häufiger jagt man es vom Strome aus. »In einem jener leichten Kanoes«, sagt Hensel, »welche nur einen Menschen fassen, pirscht man ohne hörbaren Ruderschlag in den stillen Buchten der großen Gewässer, wo die Capybara häufiger ist. Schon in einiger Entfernung hört man das Knirschen und Raspeln der mächtigen Backenzähne, welche die Wasserpflanzen verarbeiten, und kann man sich ohne Geräusch nähern, so gewahrt man bald das plumpe Thier, wie es, halb im Wasser stehend, an den Pontederien sich gütlich thut.« Wird das Wasserschwein bloß angeschossen, so stürzt es sogleich ins Wasser, sucht aber bald wieder das Land zu gewinnen, wenn es durch die Verwundung sich nicht entkräftet fühlt. Im Nothfalle vertheidigt sich das angeschossene Wasserschwein noch kräftig mit den Zähnen und bringt seinem Gegner nicht selten schwere Wunden bei. Auf das im Wasser schwimmende Thier zu schießen, ist nicht rathsam, weil es, wenn es rasch getödtet wird, unter- und verloren geht. Außer dem Menschen dürfte der Jaguar der schlimmste Feind der Capybara sein. Tag und Nacht ist dieser schlaue Räuber auf ihrer Fährte, und an den Flußniederungen ist sie wahrscheinlich die häufigste Beute, welche der Katze überhaupt zum Opfer fällt.