|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Obenan können wir die Familie der Faulthiere ( Bradypoda ) stellen, weil die wenigen zu ihr zählenden Arten das Gepräge anderer Krallenthiere noch am meisten festhalten. Verglichen mit den bisher beschriebenen und den meisten noch zu schildernden Säugethieren erscheinen die Faulthiere freilich als sehr niedrigstehende, stumpfe und träge, einen wahrhaft kläglichen Eindruck auf den Menschen machende Geschöpfe, gleichsam nur als ein launenhaftes Spiel der Natur oder als Zerrbild der vollkommenen Gestalten, welche sie erschuf. Die vorderen Gliedmaßen sind bedeutend länger als die Hinteren, die Füße mehr oder weniger mißgebildet, aber mit gewaltigen Sichelkrallen bewehrt; der Hals ist verhältnismäßig lang und trägt einen runden, kurzen affenähnlichen Kopf mit kleinem Munde, welcher von mehr oder minder harten, wenig beweglichen Lippen umschlossen ist, und kleinen Augen und Ohrmuscheln, welche vollständig im Pelze verborgen sind; der Schwanz ist ein kaum sichtbarer Stummel; die Haare sind im Alter lang und grob wie dürres Heu und haben den Strich umgekehrt wie bei anderen Thieren von der Unterseite nach dem Rücken zu. Ganz auffallend und einzig unter den Säugethieren dastehend ist der Bau der Wirbelsäule. Anstatt der sieben Wirbel, welche sonst den Hals zu bilden pflegen, finden sich bei einzelnen Faulthieren ihrer sechs, bei anderen neun, ausnahmsweise sogar ihrer zehn, und die Zahl der rippentragenden Wirbel steigt von vierzehn auf vierundzwanzig. Das Gebiß besteht aus fünf cylindrischen Backenzähnen in jeder Reihe, von denen der erste bisweilen eine eckzahnartige Gestalt annimmt; im Unterkiefer stehen meist vier Zähne oder eigentlich bloß Anfänge von Zähnen. Sie bestehen aus Knochenmasse, welche zwar von einer dünnen Schmelzschicht umschlossen, äußerlich aber noch von Cement umgeben ist, sind also ihrem Wesen und ihrer Färbung nach eher Hornstifte als wirkliche Zähne. Nicht minder eigenthümlich ist der Bau mancher Weichtheile. Der Magen ist länglich-halbmondförmig und in eine rechte und linke Hälfte zertheilt, zwischen denen die Speiseröhre sich einsenkt; die rechte und kleinere Hälfte ist darmähnlich dreimal gewunden, die linke durch dicke, muskelartige Falten in drei abgesonderte Kammern geschieden. Herz, Leber und Milz sind auffallend klein. Die Arm- und Schenkelschlagadern zertheilen sich zu den erwähnten Wundernetzen, indem ihr Stamm durch die ihn umgebenden Schlagaderreiser hindurchtritt oder selbst in Reiser zerfällt und hierdurch die Wundernetze bildet. Auch die Luftröhre ist nicht regelmäßig gebaut; denn sie erreicht zuweilen eine auffallende Länge und wendet sich in der Brusthöhle. Das Gehirn ist klein und zeigt nur wenige Windungen, deutet also auf geringe geistige Fähigkeiten dieser Stiefkinder der Natur.

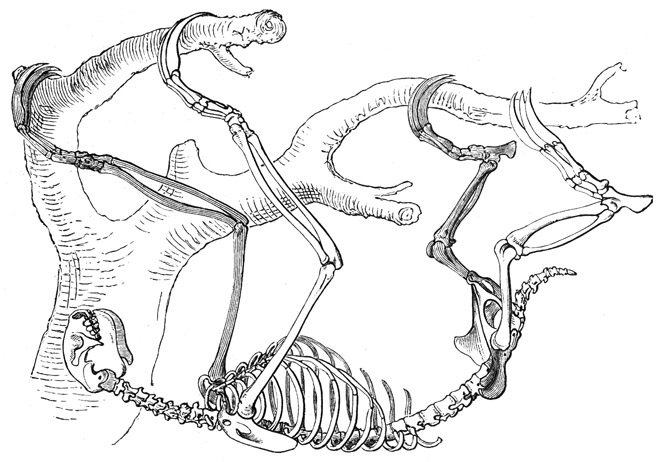

Geripp des Ai. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Die Uebereinstimmung des Wesens aller genauer beobachteten Faulthiere läßt es thunlich erscheinen, einer Schilderung ihrer Lebensweise die Beschreibung zweier Arten als Vertreter der Sippen der Familie vorauszuschicken.

Zweizehenfaulthier.

Als die am höchsten stehenden Arten sehe ich die Zweizehenfaulthiere ( Choloepus ) an. Sie kennzeichnen sich durch ziemlich großen, flachstirnigen, stumpfschnauzigen Kopf, verhältnismäßig kurzen Hals, schlanken Leib, ohne äußerlich sichtbaren Schwanz, lange, schmächtige Gliedmaßen, welche vorn mit zwei, hinten mit drei seitlich zusammengedrückten Sichelkrallen bewehrt sind, schlichtes, weiches Haar ohne Wollhaare, das Gebiß und die geringe Anzahl der Halswirbel. In jedem Oberkiefer stehen fünf, in jedem Unterkiefer vier Zähne, deren hintere von vorn an gerechnet an Größe abnehmen, eiförmigen Querschnitt und abgedachte Kronen haben, während die vordersten lang, stark, dreikantig und gleichsam zu Eckzähnen umgewandelt sind, jedoch aus dem Grunde nicht als solche angesprochen werden können, weil sie nicht im Zwischenkiefer stehen und die oberen vor, nicht hinter den unteren eingreifen. Die Wirbelsäule besteht bei der einen Art (Ch. Hoffmanni) aus 6, bei der vorderen Art (Ch. didactylus) aus 7 Halswirbeln, während 23 bis 24 Rücken-, 2 bis 4 Lenden- und 5 bis 6 Schwanzwirbel vorhanden sind.

Der Unau oder das Zweizehenfaulthier (Choloepus didactylus, Bradypus didactylus) aus Giana und Surinam erreicht eine Länge von etwa 70 Centim. Das lange Haar, welches am Kopfe nach hinten, übrigens aber von der Brust und dem Bauche nach dem Rücken gestrichen ist und hier einen Wirbel bildet, ist im Gesicht, am Kopfe und im Nacken weißlich olivengrüngrau, am Leibe olivengrau, auf dem Rücken, wo es sich gegeneinander sträubt, dunkler als auf der Unterseite, an der Brust, den Armen und auf den Schultern sowie an den Unterschenkeln olivenbraun. Die nackte Schnauze sieht bräunlich fleischfarben aus, die vollkommen nackten Hand- und Fußsohlen haben fleischrothe, die Krallen bläulichgraue Färbung. Die Iris der mäßig großen Augen ist braun.

In der zweiten Sippe vereinigt man die Dreizehenfaulthiere (Bradypus). Sie sind gedrungen gebaut, haben einen kleinen Kopf mit schief abgestutzter, hartlippiger Schnauze und kleiner Mundöffnung, einen sehr langen Hals, deutlich hervortretenden, seitlich abgeplatteten Schwanz und ziemlich kurze, kräftige Gliedmaßen, welche vorn und hinten drei, seitlich sehr stark zusammengedrückte Sichelkrallen tragen. Das Haar ist auf dem Kopfe gescheitelt und nach unten, übrigens aber ebenfalls von unten nach oben gerichtet; die Sohlen sind fast gänzlich behaart. Im Gebiß finden sich jederseits oben wie unten fünf Zähne, deren erster verkleinert ist und wie die übrigen eine hochumrandete ausgehöhlte Kaufläche zeigt. Die Wirbelsäule besteht aus 9, nach Rapp sogar aus 10 Hals-, 17 bis 19 Rücken-, 5 bis 6 Kreuz- und 9 bis 11 Schwanzwirbeln.

Der Ai oder das Dreizehenfaulthier (Bradypus tridactylus, B. pallidus, Arctopithecus flaccidus) aus Brasilien erreicht eine Gesammtlänge von 52 Centim., wovon 4 Centim. auf den Schwanz kommen. Der Pelz besteht aus feinen, kurzen, dichten Wollenhaaren, an denen man die wahre Zeichnung des Thieres am besten wahrnehmen kann, und langen, trockenen harten, etwas glatten, heuähnlichen Grannenhaaren. Auf jeder Seite des Rückens zieht von den Schultern bis in die Schwanzgegend ein mehr oder weniger deutlicher, breiter Längsstreifen von bräunlicher Farbe herab. Der übrige Pelz ist blaßröthlich aschgrau, am Bauche silbergrau gefärbt. Wenn man die langen Haare des Rückens bis auf die darunter befindliche Wolle abschneidet, tritt die eigentliche Zeichnung des Thieres hervor, und man bemerkt dann einen längs des Rückens hinablaufenden dunklen, schwarzbraunen Längsstreifen und zu jeder Seite desselben einen ähnlichen Weißen, alle drei scharf begrenzt, während sonst durch die langen Haare die Bestimmung der genauen Abgrenzung dieser Farbenvertheilung unmöglich wird. Ueber die Augen weg verläuft eine breite weißliche Binde zu den Schläfen. Die Augen sind schwarzbraun umringelt, und ein ebenso gefärbter Streifen zieht sich von den Schläfen herab. Die Klauen haben gelbliche oder bräunlichgelbe Färbung. Gewöhnlich bemerkt man graugelbe, anders als das übrige Fell gefärbte Flecken auf dem Rücken der Faulthiere. Hier sind die Haare abgenutzt, möglicherweise durch Reibung auf Baumästen oder aber durch die Jungen, welche die Mütter auf dem Rücken tragen; denn die saugenden Faulthiere reißen, wenn sie sich anhängen, mit ihren Klauen der Mutter nicht nur das Haar aus, sondern verderben auch noch ein Stück des Pelzes durch den Harn, welchen sie der Alten ohne weiteres auf den Rücken laufen lassen.

Das Verbreitungsgebiet der Faulthiere beschränkt sich auf Südamerika. Jene großen Wälder in den feuchten Niederungen, in denen die Pflanzenwelt zur höchsten Entwickelung gelangt, bilden die Wohnorte der merkwürdigen Geschöpfe. Je öder, je dunkler und schattiger der Wald, je undurchdringlicher das Dickicht, um so geeigneter scheinen solche Oertlichkeiten für das Leben der verkümmerten Wesen. Auch sie sind echte Baumthiere wie der Affe oder das Eichhorn; aber diese glücklichen Geschöpfe beherrschen die Baumkronen, während jene sich abmühen müssen, um kriechend von einem Zweige zum anderen zu gelangen. Eine Strecke, welche für das leichte und übermüthige Volk der Höhe eine Lustwandlung ist, muß dem Faulthiere als eine weite Reise erscheinen.

Ai oder Dreizehenfaulthier ( Bradypus didactylus). ¼ natûrl. Größe.

Höchstens zu einer Familie von wenigen Mitgliedern vereinigt, führen die trägen Geschöpfe ein langweiliges Stillleben und wandern langsam von Zweig zu Zweig. Im Verhältnis zu den Bewegungen auf dem Erdboden besitzen sie freilich noch eine ausnehmende Geschicklichkeit im Klettern. Ihre langen Arme erlauben ihnen, weit zu greifen, und die gewaltigen Krallen gestatten ihnen ein müheloses Festhalten an den Aesten. Sie klettern allerdings ganz anders als alle übrigen Baumthiere; denn bei ihnen ist das die Regel, was bei diesen als Ausnahme erscheint. Den Leib nach unten hängend, reichen sie mit ihren langen Armen nach den Aesten empor, haken sich hier mittels ihrer Krallen fest und schieben sich gemächlich weiter von Zweig zu Zweig, von Ast zu Ast. Doch erscheinen sie träger, als sie thatsächlich sind. Als Nachtthiere bringen sie freilich ganze Tage zu, ohne sich zu bewegen; schon in der Dämmerung aber werden sie munter, und nachts durchwandern sie, langsam zwar, jedoch nicht faul, je nach Bedürfnis ein größeres oder kleineres Gebiet. Sie nähren sich ausschließlich von Knospen, jungen Trieben und Früchten, und finden in dem reichlichen Thau, welchen sie von den Blättern ablecken, hinlänglichen Ersatz für das ihnen fehlende Wasser. Eine nicht in Abrede zu stellende Trägheit bekundet sich auch beim Erwerbe und bei der Aufnahme ihrer Nahrung: sie sind genügsam, anspruchslos und befähigt, Tage lang, wie einige behaupten, sogar Wochen lang zu hungern und zu dursten, ohne irgend welchen Schaden zu nehmen. Solange ihnen ein Baum Nahrung gewährt, verlassen sie denselben nicht; erst wenn die Weide knapp wird, denken sie daran, eine Wanderung anzutreten, steigen sodann langsam zwischen die tiefen Zweige hernieder, suchen sich eine Stelle aus, wo das Geäst der benachbarten Bäume mit dem ihres Weidebaumes sich verbindet und haken sich auf der luftigen Brücke zu jenem hinüber. Man hat früher behauptet, daß sie gewisse Baumarten den anderen vorzögen, ist jedoch in neuerer Zeit hiervon abgekommen, weil man beobachtet zu haben glaubte, daß eigentlich jede Baumart ihnen recht ist. Uebrigens würden sie unbeschadet ihrer geringen Erwerbsfähigkeit mit ihrer Nahrung wählerisch sein dürfen; denn der Reichthum ihrer Heimatsorte an den allerverschiedenartigsten Pflanzen ist so groß, daß sie ohne bedeutende Anstrengung leicht die ihnen lecker erscheinende Kost sich würden aussuchen können. Jener üppige Waldsaum, welcher sich in der Nähe der Ströme dahinzieht und ununterbrochen bis tief in das Innere des Waldes reicht, besteht zumeist aus Baumarten, deren Kronen aufs vielfältigste miteinander sich verschlingen und ihnen gestatten, ohne jemals den Boden berühren zu müssen, von einer Stelle zu einer anderen sich zu begeben. Zudem bedürfen sie bloß ein kleines Weidegebiet; denn ihr geringer Verbrauch an Blättern steht mit der Erzeugungsthätigkeit jener bevorzugten Länderstriche gar nicht im Verhältnis. Beim Fressen bedienen sie sich gewöhnlich ihrer langen Vorderarme, um entferntere Zweige an sich zu ziehen und Blätter und Früchte von denselben mit den Krallen abzureißen; dann führen sie die Nahrung mit den Vorderpfoten zum Munde. Außerdem erleichtert ihnen ihr langer Hals das Abweiden der Blätter, durch welche sie sich hindurchwinden müssen, sobald sie sich bewegen. Man sagt, daß sie auf dicht belaubten Bäumen viele Nahrung und während der Regenzeit auch viel Wasser zu sich nehmen können, und dies würde mit der Stumpfheit ihrer Werkzeuge nicht im Widerspruche stehen; denn diese gestattet ihnen die beiden äußersten des Ueberflusses und der Entsagung. Je höher ein Thier ausgebildet ist, um so gleichmäßiger werden alle Verrichtungen des Leibes vor sich gehen; je tiefer es steht, um so weniger abhängig ist es von dem, was wir Bedürfnisse des Lebens nennen. So können die Faulthiere ohne Beschwerde entbehren und schwelgen in dem einzigen Genusse, welchen sie kennen, in der Aufnahme ihrer Nahrung nämlich. Sie, welche sich sonst bloß mit dem Blätterthau laben, sollen nach der Aussage der Indianer während der Regenzeit verhältnismäßig rasch von den Bäumen herabsteigen, um sich den Flüssen zu nähern und dort ihren Durst zu stillen.

Auf dem Boden sind die armseligen Baumsklaven fremd. Ihr Gang ist ein so mühseliges Fortschleppen des Leibes, daß er immer das Mitleid des Beschauers wach ruft. Der langsamen Landschildkröte vergleichbar, sucht das Faulthier seine plumpe Leibesmasse fortzuschaffen. Mit weit von sich gestreckten Gliedern, auf die Elnbogen gestützt, die einzelnen Beine langsam im Kreise weiter bewegend, schiebt es sich höchst allmählich vorwärts; der Bauch schleppt dabei fast auf der Erde, und Kopf und Hals bewegen sich fortwährend langsam von einer Seite zur anderen, als müßten sie das Gleichgewicht des so überaus unbeholfenen Geschöpfes vermitteln. Die Zehen der Füße werden während des Ganges in die Höhe gezogen und die Krallen nach innen geschlagen; der Fuß berührt also mit dem Außenrande und fast nur mit dem Handballen den Boden. Es leuchtet ein, daß solche Bewegung mit unglaublicher Langsamkeit vor sich gehen muß. Auf dem Boden erkennt das Faulthier seine hülflose Lage wohl. Ueberrascht man es zufällig bei seinem Gange, oder setzt man ein gefangenes auf die flache Erde, so streckt es den kleinen Kopf auf seinem langen Halse empor, richtet den Vordertheil des Leibes etwas auf und bewegt langsam und mechanisch einen seiner Arme im Halbkreise gegen seine Brust, als wolle es seinen Feind mit den gewaltigen Krallen umklammern. Die Unbeholfenheit und Langsamkeit verleiht ihm einen eigentümlich kläglichen Ausdruck. Man sollte nicht meinen, daß dieses Geschöpf, welches so traurig dahinhaspelt, fähig wäre, sich aus dem Wasser zu retten, wenn es durch irgend ein Mißgeschick in dasselbe geräth. Aber das Faulthier schwimmt leidlich gut, indem es sich rascher als beim Klettern selbst bewegt, den Kopf hoch über den Wasserspiegel emporhält, die Wellen ziemlich leicht durchschneidet und wirklich das feste Land wieder gewinnt; Bates und Wallace sahen ein Faulthier über einen Fluß schwimmen und zwar an einer Stelle, wo derselbe über dreihundert Yards breit war. Hieraus geht hervor, daß der Name Faulthier, so richtig er im Grunde auch ist, sich doch eigentlich bloß auf die Gehbewegungen unseres Thieres bezieht; denn auf den Bäumen erscheint seine Trägheit, wie bemerkt, keineswegs so groß, als man früher annehmen zu müssen glaubte, irregeleitet durch die übertriebenen Schilderungen der ersten Beobachter. Bemerkenswerth ist die staunenswerthe Sicherheit, mit welcher alle Kletterbewegungen ausgeführt werden. Das Faulthier ist im Stande, mit einem Fuße an einem höheren Aste sich festzuhaken und dann ganz sicher daran frei zu hängen, indem es nicht nur die volle Last des Leibes an einem Gliede tragen, sondern auch bis zum Anhaltepunkt emporziehen kann. Gleichwohl strebt es immer darnach, für alle seine Glieder sichere Stützpunkte zu finden, und scheut sich fast, mit einem Fuße loszulassen, bevor es für ihn wieder einen verläßlichen Punkt zum Anhalten gefunden hat.

Außerordentlich schwer hält es, ein Faulthier, welches sich fest an einen Ast geklammert hat, von demselben los zu machen. Ein Indianer, welcher Schomburgk begleitete, bemerkte ein dreizehiges Faulthier auf den hervorragenden Wurzelästen einer Rhizophora, welches dort ausruhte und, als man es ergreifen wollte, nur wehmüthig bittende Blicke zur Abwehr zu haben schien. Aber man bemerkte bald, daß die Ergreifung leichter ward als die wirkliche Gefangennahme. Es schien unmöglich, das Thier von den Wurzelästen zu trennen, an welchen es sich mit einer Kralle festgeklammert hatte. Erst nachdem man die beiden Vorderfüße, seine einzige, aber wegen der scharf hervorstehenden Klauen nicht ungefährliche Verteidigungswaffe, gebunden hatte, gelang es drei Indianern, unter Aufbietung aller Kräfte, es von dem Baume loszureißen.

Beim Schlafen und Ruhen nimmt das Faulthier eine ähnliche Stellung an wie gewöhnlich. Es stellt die vier Beine dicht aneinander, beugt den Leib fast kugelförmig zusammen und senkt den Kopf gegen die Brust, ohne ihn jedoch auf derselben ruhen zu lassen oder ihn darauf zu stützen. In dieser Lage hängt es übertages genau auf derselben Stelle, ohne zu ermüden. Nur ausnahmsweise sucht es mit den Vorderarmen einen höheren Zweig zu fassen, hebt den Körper dadurch vorn empor und stützt vielleicht seinen Rücken auf einen anderen Ast.

So unempfindlich das Thier gegen Hunger und Durst zu sein scheint, so empfindlich zeigt es sich gegen die Nässe und die damit verbundene Kühle. Bei dem schwächsten Regen sucht es sich so eilig wie möglich unter die dichteste Bedachung der Blätter zu flüchten und macht dann sogar verzweifelte Anstrengungen, seinen Namen zu widerlegen. In der Regenzeit hängt es oft tagelang traurig und kläglich an einer und derselben Stelle, sicherlich im höchsten Grade durch das herabstürzende Wasser belästigt.

Nur höchst selten, gewöhnlich bloß des Abends oder bei anbrechendem Morgen, oder auch wenn sich das Faulthier beunruhigt fühlt, vernimmt man seine Stimme. Sie ist nicht laut und besteht aus einem kläglichen, geradeaus gehaltenen, feinen, kurzen und schneidenden Tone, welcher von einigen mit einer oftmaligen Wiederholung des Lautes I wiedergegeben wird. Die neueren Beobachter haben niemals von einem Faulthiere Töne vernommen, welche Doppel-Lauten gleichen, oder gar, wie frühere Beobachter ebenfalls behaupten, aus einem auf- und absteigenden Akkord bestehen. Bei Tage hört man von dem Faulthiere höchstens tiefe Seufzer. Beim Gehen oder Humpeln auf der Erde schreit es nicht, selbst wenn es auf das äußerste gereizt wird.

Aus dem bereits Mitgetheilten geht hervor, daß die höheren Fähigkeiten der Faulthiere nicht hoch entwickelt sein können. Die Sinne scheinen gleichmäßig stumpf zu sein. Das Auge ist blöde und ausdruckslos wie kein zweites Säugethierauge; daß das Gehör nicht ausgezeichnet ist, ergibt sich schon aus der geringen Größe und versteckten Lage der Ohrmuscheln; von der Stumpfheit des Gefühls hat man sich mehr als einmal überzeugen können; über den Geruch haben wir kein Urtheil, und nur der Geschmack dürfte als einigermaßen entwickelt gelten. Sehr tief stehen die geistigen Fähigkeiten der Faulthiere. Sie zeigen wenig Verstand, vielmehr Stumpfheit, Dummheit und Gleichgültigkeit. Man nennt sie harmlos, will damit aber ausdrücken, daß sie überhaupt geistiger Regungen nicht fähig sind. Sie haben, so sagen die Reisenden, keine heftigen Leidenschaften, kennen keine Furcht, besitzen aber auch keinen Muth, scheinen keine Freude zu haben, aber auch der Traurigkeit unzugänglich zu sein. Diese Angaben sind nach meinen Erfahrungen nicht begründet. So tief, wie die meisten Beobachter glauben machen wollen, stehen die Thiere nicht. Man pflegt zu vergessen, daß man in ihnen Nachtthiere vor sich hat, über deren Fähigkeiten Beobachtung in den Tagesstunden kein Urtheil gewähren kann. Das schlafende Faulthier ist es, welchem sein Name gebührt; das wach und rege gewordene bewegt sich in einem engen Kreise, beherrscht diesen aber genügend. Sein wenig entwickeltes Hirn bietet einem umfassenden Verstande oder weit gehenden Gedanken und Gefühlen keine Unterlage; daß ihm aber Verständnis für seine Umgebung und die herrschenden Verhältnisse abgehe, daß es weder Liebe noch Haß bekunde, weder Freundschaft gegen Seinesgleichen noch Feindschaft gegen andere Thiere zeige, daß es unfähig wäre, in veränderte Umstände sich zu fügen, wie man behauptet hat, ist falsch.

Es läßt sich von vornherein erwarten, daß die Faulthiere nur ein einziges Junges werfen. Vollkommen behaart, ja sogar mit bereits ziemlich entwickelten Krallen und Zehen kommt dieses zur Welt und klammert sich sofort nach seiner Geburt mit diesen Krallen an den langen Haaren der Mutter fest, mit den Armen ihren Hals umschlingend. Nun schleppt es die Alte immer in derselben Weise überall mit sich herum. Anfangs scheint es, als betrachte sie ihr Kind mit großer Zärtlichkeit; doch die Mutterliebe erkaltet bald, und die stumpfsinnige Alte gibt sich kaum die Mühe, ihr Kind zu füttern und zu reinigen oder ihm andere Ammendienste zu leisten. Gleichgiltig läßt sie es sich von der Brust wegreißen, und nur vorübergehend zeigt sie eine gewisse Unruhe, als vermisse sie etwas und wolle sich nun bemühen, es wieder aufzusuchen. Aber sie erkennt ihren Sprößling nicht eher, als bis er sie oder sie ihn berührt, und wenn derselbe auch durch Schreien seine Nähe verrathen sollte. Oft kommt es vor, das sie ein paar Tage lang hungert, oder sich wenigstens nicht nach Nahrung bemüht; demungeachtet säugt sie ihr Junges ununterbrochen, und dieses klebt mit derselben Zähigkeit an ihr, wie sie an dem Baumaste. So erzählen die Reisenden, vielleicht Berichte der Indianer wiedergebend; es fragt sich jedoch sehr, ob oder inwieweit dieselben richtig sind. Seitdem ich Faulthiere jahrelang gepflegt und beobachtet habe, bin ich zu wesentlich anderen Anschauungen über sie gelangt und glaube nicht mehr an alle Angaben früherer Beobachter.

Die Trägheit der Faulthiere zeigt sich auch, wenn sie gemißhandelt oder verwundet werden. Es ist eine bekannte Erfahrung, daß die niedrigsten Thiere verhältnismäßig die größten Mißhandlungen, Verletzungen und Schmerzen erleiden können; bei den Faulthieren nun scheint diese allgemeine Thatsache ebenfalls sich zu bestätigen. Die Berichte lauten allerdings nicht ganz übereinstimmend; doch behaupten anerkannt tüchtige Naturforscher, daß jene die unempfindlichsten aller Säugethiere wären. Es kommt nicht selten vor, daß diese Geschöpfe viele Tage und Wochen lang hungern: Caffer z. B. theilte der Versammlung der Naturforscher in Turin mit, daß er ein dreizehiges Faulthier in der Gefangenschaft gehabt habe, welches einen ganzen Monat lang nicht das geringste zu sich nahm. Eine auffallende Lebenszähigkeit der Thiere läßt sich nicht bestreiten. Sie ertragen schwere Verwundungen mit der Gleichgültigkeit eines Leichnams. Oft verändern sie nach einem tüchtigen Schrotschusse, welchen man ihnen in den Leib jagt, nicht einmal die Stellung. Nach Schomburgk widerstehen sie auch dem furchtbaren Urarigist der Indianer am längsten. »Mag dieses nun in ihrem eigentümlichen Gefäßsystem und dem dadurch so gehemmten und langsamen Blutumlaufe seinen Grund haben, kurz, die Wirkungen treten bei ihnen am spätesten ein und sind dabei auch am kürzesten in ihrer Dauer. Ebenso werden nur sehr schwache Zuckungen bemerkbar, wie sie doch bei den übrigen Thieren bei Beginn der Wirkung des Giftes immer sichtbar sind. Ich ätzte ein Faulthier in der Oberlippe und rieb ein wenig des Giftes in die Wunde. Als ich es darauf in die Nähe eines Baumes brachte, begann es diesen zu erklettern. Nachdem es aber drei bis vier Meter an dem Stamme empor geklettert war, blieb es plötzlich am Baume haften, wandte den Kopf nach dieser und jener Seite und suchte den Gang fortzusetzen, ohne dies zu vermögen. Erst ließ es einen der Vorderfüße los, dann den anderen, blieb aber noch mit den Hinterfüßen am Baumstamme haften, bis auch diese kraftlos wurden und es zur Erde fiel, wo es ohne alle krampfhaften Zuckungen und ohne jenes im allgemeinen immer eintretende schwere Athemholen liegen blieb, bis in der dreizehnten Minute sein Leben entflohen war.« Wenn man bedenkt, daß die vergiftete schwache Dornspitze dem Jaguar, welchem sie der Indianer auf den Pelz blies, kaum die Haut ritzt und ihn doch in wenigen Minuten zu einem Opfer des Todes macht, bekommt man erst einen Maßstab zur Beurtheilung der Lebenszähigkeit der Faulthiere.

Man kann nicht sagen, daß die hülflofen Geschöpfe viele Feinde haben. Durch ihr Baumleben entgehen sie den gefährlichsten, welche sie bedrohen, den Säugethieren nämlich, und höchstens die großen Baumschlangen mögen ihnen zuweilen nachstellen. Dazu kommt, daß ihr Pelz im allgemeinen ganz die Färbung der stärkeren Aeste zeigt, an denen sie unbeweglich, wie die Frucht an einem Baume hängen, so daß schon das geübte Falkenauge der Indianer dazu gehört, um ein schlafendes Faulthier aufzufinden. Uebrigens sind die Thiere doch nicht so ganz wehrlos, als es auf den ersten Blick hin scheinen mag. Auf dem Baume ist ihnen natürlich schwer beizukommen, und wenn sie auf dem Boden überrascht und angegriffen werden, werfen sie sich schnell genug noch auf den Rücken und fassen ihren Angreifer mit den Krallen. Man erzählt ein Beispiel, daß ein gefangenes und an einer wagerecht stehenden Stange aufgehängtes Faulthier den Hund, welchen man auf dasselbe gehetzt hatte, plötzlich mit seinen Armen umklammerte und ihn vier Tage lang fest hielt, bis er starb, ohne daß es möglich gewesen wäre, ihm das Opfer zu entreißen. Soviel steht fest, daß die Kraft der Arme des Faulthieres eine sehr beträchtliche ist. Selbst ein starker Mann hat Mühe, sich wieder von ihm zu befreien oder es von dem Baumast loszureißen, an welchen es sich angeklammert hat, falls man nicht einen Fuß nach dem anderen loshakt und sodann festhält, gelingt letzteres überhaupt nicht.

Ueber das Gefangenleben der Faulthiere war bis jetzt wenig bekannt. Man mußte glauben, daß es überaus schwer wäre, sie längere Zeit am Leben zu erhalten, und hielt daher, wenn auch nicht alle, so doch sehr viele von den Fabeln, welche über diese merkwürdigen Geschöpfe im Umlaufe sind, für wahr. Buffon erzählt, daß der Marquis von Montmirail ein Faulthier in Amsterdam kaufte, welches man bisher im Sommer mit zartem Laube und im Winter mit Schiffszwieback ernährt hatte. Der Marquis erhielt das Thier drei Jahre am Leben und fütterte es mit Brod, Aepfeln und Wurzeln, welche Gegenstände sein Gefangener mit den Klauen seiner Vorderfüße nahm und so zum Munde führte. Gegen Abend wurde das Thier munter, ohne übrigens je eine Leidenschaft zu zeigen, und niemals bewies es, daß es seinen Wärter kennen gelernt habe. Von den Reisenden erfahren wir, daß man sich kaum ein ungemüthlicheres Geschöpf denken könne als ein gefangenes Faulthier. Tagelang hänge es an einem Stocke oder Stricke, ohne auch nur das geringste Verlangen nach Nahrung auszudrücken. Einer fügt sogar hinzu, daß es lieber verhungern als eine einzige Bewegung machen würde, um die vorgehaltene Nahrung zu erlangen. Hierauf scheinen sich die älteren Beobachtungen zu beschränken.

Man wird sich nun meine Freude vorstellen können, als ich nach allen vergeblichen Versuchen, mehr über das Faulthier zu erfahren, auf einer Rundreise durch die Thiergärten Englands, Frankreichs, Hollands, Belgiens und der Rheinlande in Amsterdam ein lebendes Faulthier und somit Gelegenheit fand, eigene Beobachtungen anzustellen. Freilich erlaubte mir der große Reichthum des Gartens nicht, meine Aufmerksamkeit in erwünschter Weise dem Faulthiere ausschließlich zu widmen, und leider konnte ich nur ein paar Stunden am Käfige des wundersamen Thieres verweilen. Aber auch dieser kurze Aufenthalt genügte, um mir zu beweisen, daß die bisher gegebenen Beschreibungen zum großen Theil sehr übertrieben sind. Später gelang es mir, mehrere Faulthiere zu erwerben und meine Beobachtungen zu vervollständigen. Ich will nicht so kühn sein, zu behaupten, daß letztere auch für das Freileben entscheidend sein sollen; mit anderen Worten: ich will das, was ich an gefangenen sah, durchaus nicht auf das Freileben der Thiere übertragen; soviel aber kann ich behaupten, daß die Faulthiere nichts weniger als traurige, langweilige Geschöpfe, sondern im Gegentheile ungemein fesselnde und in jeder Hinsicht würdige Mitglieder einer Thiersammlung sind.

Kees, so hieß das in Amsterdam lebende Faulthier, bewohnte seinen Käfig bereits seit neun Jahren und befand sich jedenfalls so wohl in der Gefangenschaft wie andere Thiere auch. Wer jemals Säugethiere lebend gehalten hat, weiß, daß er sehr froh sein kann, wenn seine Gefangenen durchschnittlich neun Jahre am Leben bleiben, und wer noch einigermaßen die zahnarmen Thiere kennt, wird zugestehen müssen, daß solche Zeit für ein Mitglied dieser Ordnung sicherlich eine hohe ist. Der Käfig, in welchem Kees gehalten wurde, hatte in der Mitte ein Holzgerüst, an welchem sein Bewohner emporklettern konnte, war unten dick mit Heu ausgepolstert, wurde nach den Seiten hin durch starke Glasscheiben abgeschlossen und war von oben her offen. In ähnlicher Weise habe auch ich meine Gefangenen gehalten.

Wenn man bei Tage den Thieren einen Besuch abstattet, sieht man in diesem Glaskasten nur einen Ballen, welcher lebhaft an einen Haufen von trockenem Riedgrase erinnert. Dieser Ballen erscheint formlos, weil man von den Gliedmaßen der Faulthiere eigentlich so gut als nichts gewahrt. Bei genauerer Betrachtung ergibt sich, daß sie ihre gewöhnliche Ruhe- oder Schlafstellung angenommen haben. Der Kopf ist auf die Brust herabgebogen, so daß die Schnauzenspitze unten auf dem Bauche aufliegt, und wird durch die vorgelegten Arme und Beine vollständig verdeckt. Die Gliedmaßen nämlich liegen dicht auf einander, ein Bein immer mit dem anderen abwechselnd, und sind so ineinander verschränkt, daß man zwischendurch nicht sehen kann. Gewöhnlich sind die Krallen eines oder zweier Füße um eine Stange des Gerüstes geschlagen; nicht selten aber faßt das Faulthier mit den Krallen des einen Fußes den anderen Oberarm oder Schenkel und verschlingt sich hierdurch in eigenthümlicher Weise. So sieht man von den Kopftheilen nicht das geringste, kann nicht einmal unterscheiden, wo der Rumpf in den Hals und dieser in den Kopf übergeht: kurz, man hat eben nur einen Haarballen vor sich, und muß schon recht scharf hinsehen, wenn man erkunden will, daß dieser Ballen sich langsam auf- und niedersenkt. Gegen die Zuschauer ringsum, welche durch Klopfen, Rufen und schnelle Bewegungen mit den Händen irgend welche Wirkungen hervorzubringen suchen, beweist sich der Ballen vollkommen theilnahmlos; keine Bewegung verräth, daß er lebt, und gewöhnlich gehen die Beschauer mißmuthig von dannen, nachdem sie verdutzt den Namen des Thieres gelesen und einige, nicht eben schmeichelhafte Bemerkungen über dieses »garstige Vieh« gemacht haben.

Aber der Haarballen bekommt, wenn man es recht anfängt, sehr bald Leben; denn das Faulthier ist keineswegs so stumpfsinnig, als man behauptet, sondern ein netter, braver Gesell, welcher nur richtig behandelt sein will. Sein Wärter braucht bloß an den Käfig zu treten und ihn zu rufen: da sieht man, wie der Ballen nach und nach Leben bekommt. Bedächtig oder, wie man auch wohl sagen kann, langsam und etwas schwerfällig, entwirrt sich der Knäuel, und nach und nach entwickelt sich aus ihm ein, wenn auch nicht gerade wohlgebildetes Thier, so doch keineswegs eine Mißgestalt, wie man gesagt hat, keineswegs ein aller höheren Fähigkeiten und Gefühle bares Wesen. Langsam und gleichmäßig erhebt das Thier einen seiner langen Arme und hängt die scharfen Krallen an eine der Querleisten des Gerüstes. Dabei ist es ihm vollkommen gleich, welches von seinen Beinen es zuerst aufhob, ob das hintere oder das vordere, ebenso ob es die Krallen in der natürlichen Lage des Vorderarmes anhängen, oder ob es den Arm herumdrehen muß; denn alle seine Glieder erscheinen wie Stricke, welche kein Gelenk haben, sondern ihrer ganzen Länge nach beweglich sind. Jedenfalls ist die Beweglichkeit der Speiche und Elle eine so große, wie wir sie vielleicht bei keinem Geschöpfe wieder finden. Das Faulthier vermag mit allen vier Beinen sich derart fest zu hängen, daß die Krallen von jedem einzelnen in einer von denen der anderen abweichenden Richtung gestellt sind. Der eine Hinterfuß richtet sich vielleicht nach außen, der eine Vorderfuß nach innen, der entgegengesetzte Vorderfuß nach vorn und der letzte Hinterfuß nach hinten oder umgekehrt: man kann sich die verschiedenen Möglichkeiten der Stellung ausmalen wie man will, das Faulthier verwirklicht alle. Es kann seine Beine gerade um sich herumdrehen, etwa wie ein geübter Gaukler, und es zeigt dabei, daß es ihm nicht die geringste Anstrengung macht. Deshalb krallt es sich an, wie es ihm eben paßt, und es kann sich auch, wenn es einmal festhält, förmlich um sich selbst herumdrehen, ohne die Stellung der angehängten Krallen irgendwie zu verändern. Ob dabei der Kopf tief oder hoch hängt, ist ihm ebenfalls gleichgültig; denn es greift ebenso oft mit den Hinterbeinen nach oben wie mit den Vorderbeinen nach unten, hängt mit dem rechten Vorderbeine oder mit dem linken Hinterbeine oder umgekehrt, streckt sich oft gemüthlich hin, indem es sich mit den Hinterkrallen anhängt und den Rücken unten auslegt, wie faule Hunde es zu thun pflegen. Bei solchen Gelegenheiten, welche jedenfalls vollste Seelenruhe ausdrücken, kratzt sich das Thier wohl auch mit einem der eben unbeschäftigten Beine an allen Stellen des Körpers, indem es das Bein geradezu um den Leib schlingt. Es kann Stellen seines Körpers mit den Krallen erreichen, welche jedem anderen Säuger unzugänglich sein würden, kurz eine Beweglichkeit zeigen, welche wahrhaft in Erstaunen setzt. Bei seiner gemächlichen Faullenzerei macht es die Augen bald auf und bald wieder zu, gähnt, streckt die Zunge heraus und öffnet dabei die kleine Stumpfschnauze soweit als möglich. Hält man ihm an das obere Gitter eine Leckerei, zumal ein Stückchen Zucker, so klimmt es ziemlich rasch nach oben, um diese Lieblingsspeise zu erhalten, schnüffelt an der Wand herum und öffnet die Schnauze soweit, als es kann, gleichsam bittend, daß man ihm doch das Stückchen Zucker gleich in das Maul hinein fallen lasse. Dann frißt es schmatzend mit zugemachten Augen und beweist deutlich genug, wie sehr ihm die Süßigkeit behagt.

Am eigenthümlichsten sieht das Faulthier aus, wenn man es gerade von vorn betrachtet. Die Kopfhaare sind in der Mitte gescheitelt, stehen zu beiden Seiten vom Scheitel ab und verleihen dem Kopfe ein eulenartiges Aussehen. Die kleinen Augen erscheinen blöde, weil der Stern kaum die Größe eines Stecknadelknopfes hat und keinen Ausdruck gibt. Beim ersten Anblicke ist man versucht zu glauben, das Faulthier müsse blind sein. Die Schnauze tritt eigenthümlich aus dem Gesichte hervor und stumpft sich in einen abgestutzten Kegel zu, auf dessen Spitze die Nasenlöcher liegen. Die beständig feuchten Lippen glänzen, als ob sie mit Fett bestrichen wären. Die Lippen des Unau sind nicht so unbeweglich, als man gesagt hat, auch nichts weniger als hornähnlich, wie behauptet wurde, obschon sie nicht die Biegsamkeit der Lippen anderer Säugethiere haben mögen; sie sind auch ziemlich unwesentlich bei der Arbeit des Fressens, denn die lange, schmale, spitze Zunge ersetzt die ihnen fehlende Beweglichkeit. Diese Zunge erinnert an die Wurmzungen der verwandten Zahnlosen, zumal an die der Ameisenbären. Das Faulthier kann sie weit aus dem Halse hervorstrecken und fast handartig gebrauchen.

In Amsterdam fütterte man Kees mit verschiedenen Pflanzenstoffen; gekochter Reis und Möhren blieben aber seine Hauptspeise. Den Reis reichte man ihm auf einem Teller, die Möhren legte man ihm irgendwo auf das Heu hin. Gewöhnlich wurde Kees zum Fressen gerufen. Er kannte die Zeit seiner Mahlzeiten genau und richtete sich alsbald auf, wenn er seinen Namen hörte. Anfangs tappte er höchst ungeschickt und schwerfällig mit den langen Armen umher; hatte er aber einmal eine Möhre erwischt, so kam sofort Ruhe und Sicherheit in die Bewegung. Er zog die Wurzel zu sich heran, faßte sie mit dem Maule, dann mit den beiden Pfoten oder besser mit den Krallen, klemmte sie fest dazwischen und biß nun, die Möhre stetig weiter in das Maul schiebend, verhältnismäßig sehr große Bissen von ihr ab, beleckte dabei auch beständig die Lippen und die Möhre, welche er bald auf der einen, bald auf der anderen Seite in das Maul steckte. Gewöhnlich fing er bei der Spitze der Wurzel an zu fressen; aber selten verzehrte er eine Möhre auf einmal, sondern versuchte lieber alle, welche ihm vorgelegt wurden. An dem Abbiß sieht man deutlich die Eigenthümlichkeit der Zähne. Das Faulthier ist nicht im Stande, ein Stückchen glatt zu beißen und die Zähne brechen mehr, als sie schneiden. Man bemerkt in der Möhre die Eindrücke von allen, welche benutzt wurden, in unregelmäßigen Zwischenräumen. Ein kleiner Teller voll Reis und drei Möhren genügen zur täglichen Nahrung.

Die Gefangenen, welche ich gepflegt habe, wurden stets durch einen Wärter gefüttert, weil ich ihnen zutraute, einen vorgesetzten Futternapf zu verkennen und unberücksichtigt zu lassen, wie dies bei mehr als einem Pfleger geschehen zu sein scheint. Der Wärter begab sich zweimal täglich in den Käfig, hakte das hängende Faulthier los, legte es sich in den Schoß und steckte ihm die Nahrung in den Mund. Letztere besteht vorherrschend, nicht aber ausschließlich, aus Pflanzenstoffen. Am liebsten fressen Faulthiere Früchte, namentlich Birnen, Aepfel, Kirschen und dergleichen; eines von meinen Gefangenen aber war unterwegs auch mit hartgekochten Eiern gefüttert worden, schien an diese Nahrung sich gewöhnt zu haben und kam in so vortrefflichem Zustande an, daß ich ihm dieselbe nicht entziehen mochte. Der Erfolg rechtfertigte dies vollständig; denn das allgemein für sehr hinfällig gehaltene Thier befand sich Jahre lang im besten Wohlsein, schien auch etwas zu vermissen, wenn ihm einmal kein Ei gereicht wurde. Möglicherweise verzehrt es während seines Freilebens ebenfalls thierische Nahrung, Kerbthiere z.B., und ist ihm somit Ei als Ersatzmittel der letzteren geradezu Bedürfnis. Jedes Faulthier gewöhnt sich in kurzer Frist an solche Fütterung, legt sich mit dem Rücken in den Schoß des Wärters, dreht alle vier Beine nach außen, um sich an Leib und Schenkel des Pflegers anzuklammern, und läßt sich mit ersichtlichem Wohlbehagen die Nahrung in das Maul stopfen. Jedenfalls trägt eine derartige Behandlung wesentlich dazu bei, das Thier soweit zu zähmen, als es überhaupt gezähmt werden kann. Meine Gefangenen achteten, wie das geschilderte Faulthier in Amsterdam, nicht allein auf den Ruf des Pflegers, sondern erhoben den Kopf schon, wenn sie den Wärter kommen hörten, kletterten ihm auch wohl entgegen und versuchten an ihm sich fest zu hängen, bewiesen also deutlich genug, daß sie in die veränderten Verhältnisse sich zu fügen wußten.

Hiervon gaben meine Gefangenen aber auch noch anderweitige Belege. Die Käfige, in denen sie gehalten wurden, waren eigentlich für Schlangen bestimmt und ihr Boden deshalb geheizt. In den ersten Tagen nach ihrer Ankunft hingen sie sämmtlich oben an den ihnen hergerichteten Querstangen; bald aber folgten sie der von unten ausstrahlenden Wärme, und bereits nach achttägiger Gefangenschaft hielten sie ihren Tagesschlaf nicht mehr hängend, sondern liegend, unten auf dem warmen Boden im Heu eingewühlt, und in der Regel so vollständig dazwischen versteckt, daß man nicht viel mehr als die Schnauzenspitze zu sehen bekam. In den Wintermonaten suchten sie stets dieses für sie doch entschieden unpassende Lager auf, während sie im Sommer oft auch an ihre Querstangen sich hingen.

In der Regel verschlafen die Faulthiere den ganzen Tag, es sei denn, daß trübes Wetter sie an der Tageszeit irre werden läßt. Bei regelmäßigem Verlaufe der Dinge ermuntern sie sich in den letzten Nachmittagsstunden, kriechen, wenn sie im Heu lagen, mühselig auf dem Boden fort, ihre Beine nicht als Gehfüße, sondern nur als Greifwerkzeuge benutzend, bis sie mit einem Fuße eine Kletterstange erreichen und an dieser sich in die Höhe schwingen können. So ungeschickte Werkzeuge ihre Klauen und Füße zu sein scheinen, so vortrefflich erfüllen sie ihren Zweck. Die Fertigkeit eines Faulthieres, sich in jeder beliebigen Stellung an einem Aste oder selbst einer glatten Stange anzuklammern, setzt in Erstaunen. Man kann eine solche Stange wagerecht oder senkrecht im Kreise herumdrehen, ohne daß dies das Faulthier im geringsten behelligt, ohne daß es auch nur um eines Centimeters Weite seinen Anhalt ändert. Jeder Ast, welcher stark genug ist, um es zu tragen, gibt ihm Gelegenheit, die wundersame Beweglichkeit seiner Gliedmaßen wie seines ganzen übrigen Körpers zu zeigen. In dieser Fertigkeit scheint ein Faulthier das andere überbieten zu wollen, und namentlich das Dreizehenfaulthier, über welches ich noch einiges mitzutheilen haben werde, leistet geradezu Unglaubliches.

Nachdem das ermunterte Faulthier an seiner Stange sich befestigt hat, beginnt es zunächst sein Haarkleid zu ordnen. Zu diesem Ende hängt es sich in der Regel mit den beiden Beinen einer Seite auf und bearbeitet mit den anderen das Fell auf das sorgfältigste und gewissenhafteste, kratzt sich an den verschiedensten Stellen seines Körpers und zieht kämmend die einzelnen Haarbündel zwischen den Sichelkrallen seiner Füße durch. Hat es die eine Seite ordentlich bearbeitet, so wechselt es die Stellung, hängt sich wie früher, aber mit den beiden anderen Beinen auf und kratzt und kämmt von neuem, bis endlich die zeitraubende Arbeit zu seiner Befriedigung ausgeführt zu sein scheint. Nunmehr unternimmt es verschiedene Turnübungen, klettert an den Stangen hin und her, erklimmt das Gitter, hängt sich hier an und bewegt sich geraume Zeit anscheinend nur zu seinem Vergnügen. Wenn jetzt der Pfleger mit Futter kommt, wird er mit ersichtlicher Befriedigung empfangen; bleibt er aus, so sucht das Thier früher oder später seinen alten Platz wieder und verträumt hier ein oder mehrere Stündchen, thut solches auch wohl mitten in der Nacht, seiner eigentlichen Arbeitszeit.

Die stumpfe Gleichgültigkeit, von welcher die Reisenden berichten, kann, wenigstens bei dem Unau, auch einer ersichtlichen Erregung weichen. So bestimmt ein Faulthier sich mit seinem Pfleger befreundet, so bestimmt unterscheidet es andere Persönlichkeiten und zeigt diesen gelegentlich die Zähne oder bedroht sie mit den Klauen, während es sich von dem Wärter jede Berührung und Behandlung widerstandslos gefallen läßt. Noch unfreundlicher benimmt sich das Zweizehenfaulthier anderen Geschöpfen gegenüber. Meine Absicht, Unau und Ai in einem und demselben Käfige zu halten, wurde durch ersteren, den älteren Bewohner des Raumes, vereitelt, und der Versuch, beide Verwandten einander zu nähern, mußte sofort aufgegeben werden. Alle ihm zugeschriebene Faulheit vollständig verläugnend, fiel der Unau beim ersten Anblick des Verwandten über diesen her, gab ihm zunächst einige wohlgezielte Schläge mit der wehrhaften Pfote und packte ihn sodann so ingrimmig mit den Zähnen, daß der Wärter beide Thiere schleunigst trennen und den harmloseren Ai in Sicherheit bringen mußte: nicht ohne daß er von dem erbosten Unau einige Hiebe mit den Klauen wegbekommen hätte.

Wesentlich verschieden von dem geschilderten Betragen des Unau ist das Benehmen des Ai. Schon beim Schlafen nimmt letzterer eine andere Stellung an. In tiefster Ruhe hängt das absonderliche Geschöpf an seiner Stange, wie ein mit weichen Stoffen gefüllter, an den Tragriemen aufgehangener Ranzen an einem Nagel. Von dem Kopfe sieht man nicht die geringste Spur, weil er, bis tief auf die Brust herabgebogen, zwischen den vier Beinen verborgen wird; nur der Schwanzstummel unterbricht die Rundung des Bündels, als welches man das schlafende Thier ansehen möchte. Jetzt ermuntert sich der Ai, streckt den dünnen Hals mit dem kleinen Kopfe weit von sich und beweist bald darauf, daß er nicht umsonst neun Halswirbel besitzt. Denn mit der Leichtigkeit, mit welcher man die Hand wendet, dreht er den Kopf so weit herum, daß das Hinterhaupt vollständig in die Brust-, das Gesicht in die Rückenlinie zu stehen kommt. Kein Säugethier weiter ist im Stande, eine derartige Drehung auszuführen; der Anblick des dreizehigen Faulthieres wirkt daher im allerhöchsten Grade überraschend, und man muß sich erst an das sonderbare Bild gewöhnen, bevor man es richtig aufzufassen und zu verstehen vermag. Ein zweizehiges Faulthier macht, so gelenkig es sonst ist, niemals einen Versuch zu solcher Verdrehung: der Ai wechselt mit der Haltung seines Kopfes nach Belieben, trägt ihn aber meistens in der anscheinend unnatürlichen Lage. Dabei sehen die kleinen Augen dumm gutmüthig ins weite, und der Kopf zittert auch wohl wie der eines Greises hin und her. So leicht diese Drehung des Halses vor sich geht, so schwerfällig erscheinen, verglichen mit denen des Unau, alle übrigen Bewegungen des Thieres. Auf den Ai beziehen sich die meisten Schilderungen der Reisenden, und er entspricht in der That in vieler Hinsicht den von ihnen mitgetheilten Berichten. Man kann nicht im Zweifel bleiben, daß er weit weniger begabt ist als sein Verwandter. Jede seiner Bewegungen geschieht mit einer Langsamkeit, welche man mehr als bedächtig nennen muß, die Freiheit derselben, wie man sie beim Unau wahrnimmt, fehlt ihm gänzlich, und nur in der Sicherheit des Umklammerns kommt er letztgenanntem gleich, falls er ihn nicht noch übertrifft. Einmal angeklammert, hängt er an seinem Aste, als ob er ein großer Knorren desselben oder auf das innigste mit ihm verbunden wäre, und kein Rütteln und Schütteln vermag ihn zu bestimmen, daß er die einmal angenommene Stellung ändert. Auch die geistigen Fähigkeiten sind geringer als die des Verwandten. Schwerer als dieser gewöhnt er sich an eine bestimmte Persönlichkeit, betrachtet vielmehr jedermann mit derselben Gleichgültigkeit und läßt, ohne sich zur Wehre zu setzen, alles über sich ergehen. Die Wärme lockt auch ihn herab auf den durchheizten Boden, scheint aber doch weit weniger Einfluß zu üben, was freilich mit seinem ungleich dichteren Felle zusammenhängen mag. Nach und nach bequemt er sich, aus der Hand des Wärters seine Nahrung zu empfangen, zeigt sich aber auch hierbei viel träger und gleichgültiger als der Unau. Noch in einem unterscheidet er sich von diesem: er läßt öfters ein ziemlich scharfes Pfeifen vernehmen, während der Unau, nach meinen Beobachtungen wenigstens, stumm bleibt wie das Grab. Jedenfalls beweist eine Vergleichung der beiden Thiere, daß die einzelnen Arten der Gruppe keineswegs in allem und jedem miteinander übereinstimmen.

Der Nutzen, welchen die Faulthiere den menschlichen Bewohnern ihrer Heimat gewähren, ist außerordentlich gering. In manchen Gegenden essen Indianer und Neger das Fleisch, dessen unangenehmer Geruch und Geschmack den Europäer anekeln, und hier und da bereitet man aus dem sehr zähen, starken und dauerhaften Leder Ueberzüge und Taschen. Schaden können die Thiere nicht verursachen, da sie in demselben Maße verschwinden, als der Mensch sich ausbreitet. Auch sie stehen auf der Liste der Thiere, welche einem sichern Untergange entgegengehen. Nur in den tiefsten und undurchdringlichsten Wäldern vermögen sie sich zu halten, und solange noch die herrlichen Bäume, welche ihnen Obdach und Nahrung gewähren, verschont bleiben von der mörderischen Axt des immer weiter und weiter sich ausbreitenden Europäers, solange werden auch sie ihr Leben fristen. Jeder Ansiedler in solchem Walde aber verdrängt schon durch sein Erscheinen, durch das Fällen der Bäume die Faulthiere, welche sonst dort gehaust haben, und der frevelnde Muthwille des Jägers trägt redlich dazu bei, sie auszurotten.

Es darf uns nicht wundern, daß über die absonderlichen Thiere die wunderbarsten Sagen und Märchen verbreitet wurden. Die ersten Nachrichten, welche wir haben, stammen von Gonsalvo Ferdinando Oviedo, welcher ungefähr folgendes sagt: »Der Perico ligero ist das trägste Thier, welches man in der Welt sehen kann. Es ist so schwerfällig und langsam, daß es einen ganzen Tag braucht, um nur fünfzig Schritte weit zu kommen. Die ersten Christen, welche es gesehen, erinnerten sich, daß man in Spanien die Neger »weiße Hänse« zu nennen pflegte und gaben ihnen daher spottweise den Namen »hurtiges Hündchen«. Es ist eins der seltsamsten Thiere wegen seines Mißverhältnisses mit allen anderen. Ausgewachsen ist es zwei Spannen lang und nicht viel weniger dick. Es hat vier dünne Füße, deren Zehen wie die der Vögel mit einander verwachsen sind. Weder die Klauen noch die Füße sind so beschaffen, daß sie den schweren Körper tragen können, und daher schleppt der Bauch fast auf der Erde. Der Hals steht aufrecht und gerade, ist gleich dick, wie der Stößel eines Mörsers, und der Kopf sitzt fast ohne Unterschied oben darauf, mit einem runden Gesicht, welches dem einer Eule ähnelt und kreisförmig von Haaren umgeben ist, so daß es nur etwas länger erscheint als breit. Die Augen sind klein und rund, die Nasenlöcher wie bei den Affen, das Maul ist klein. Es bewegt den Hals von einer Seite zur andern, als ob es staune. Sein einziger Wunsch und sein Vergnügen ist, sich an die Bäume zu hängen oder an irgend etwas, wo es klettern kann, und daher sieht man es oft an Bäumen, an denen es langsam hinaufklettert und sich immer mit den Klauen festhält. Sehr verschieden ist seine Stimme von der anderer Thiere; es singt immer nur bei Nacht, und zwar von Zeit zu Zeit, allemal sechs Töne, einen höher als den andern, und immer tiefer, als wenn Jemand mit fallender Stimme spräche: la, la, sol, fa, mer, re, at. So sagt es sechs Mal: ha ha ha ha ha ha, daß man sehr wohl von ihm sagen kann, es hätte zur Erfindung der Tonleiter Veranlassung geben können. Hat es einmal gesungen, so wartet es eine Zeitlang und wiederholt dann dasselbe, aber nur bei Nacht, und darum, sowie seiner kleinen Augen wegen, halte ich es für ein Nachtthier. Bisweilen fangen es die Christen und tragen es nach Hause; dann läuft es mit seiner natürlichen Langsamkeit und läßt sich weder durch Drohungen noch Stöße zu größerer Schnelligkeit bewegen als es ohne äußere Anreizung sonst zu besitzen pflegt. Findet es einen Baum, so klettert es sogleich auf die höchsten Aeste des Wipfels und bleibt daselbst zehn, zwölf, ja zwanzig Tage, ohne daß man weiß, was es frißt. Ich habe es auch zu Hause gehabt, und nach meiner Erfahrung muß es von der Luft leben; dieser Meinung sind auch noch viele Andere auf diesem Festlande, denn niemand hat es irgend etwas fressen sehen. Es wendet auch meistens den Kopf und das Maul nach der Gegend, woher der Wind weht, woraus folgt, daß ihm die Luft sehr angenehm sein muß. Es beißt nicht und kann es auch nicht, wegen seines sehr kleinen Maules, ist auch nicht giftig. Uebrigens habe ich bis zur Stunde kein so dummes und kein so unnützes Thier gesehen wie dieses.«

Man sieht, daß der genannte Berichterstatter im ganzen gut beobachtet hat; denn vieles von dem, was er sagt, ist vollkommen begründet, und das übrige Fabelhafte von ihm eben auch nur als glaubhaft aufgenommen. Uebertreibungen werden erst später vorgebracht, beispielsweise von Stedmann. Dieser sagt, daß das Faulthier oft zwei Tage brauche, um auf den Wipfel eines mäßigen Baumes zu gelangen, und daß es denselben nicht verlasse, solange es etwas zu fressen finde. Während des Hinaufklimmens verzehre es nur, was ihm zur Reise nöthig sei, im Wipfel angekommen, entblöße es diesen aber gänzlich. So thue es, um nicht zu verhungern, wenn es wieder auf die unteren Aeste komme, um einen andern Baum aufzusuchen; denn hätte es den untern Theil des Wipfels abgefressen, so müsse es den Beschwerden der Reise nach anderen Bäumen natürlich unterliegen. Einige sagen auch, daß es, um sich die Mühe zu ersparen, seine Glieder zu bewegen, sich zusammenkugele und vom Baume falle. Spätere Reisebeschreiber erwähnen noch hier und da des merkwürdigen Geschöpfes, und jeder bemüht sich, die alten Fabeln wieder aufzuwärmen und womöglich mit neuen Zusätzen zu bereichern. Erst der Prinz von Wied gibt klare und vorurtheilsfreie Beobachtungen; nach ihm unterrichten uns hauptsächlich Quoy und Gaimard und endlich Schomburgk.