|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Berlin, Ende September.

Kurfürstenstraße 151.

Meine teure Christine (Ausrufungszeichen).

Also Elisabeth ist wohlbehalten hier angelangt. Wilhelmine, Frau Bartels mit Grete und Olga und meine Wenigkeit waren auf dem Bahnhof. Wilhelmine brachte für Elisabeth ein wunderbares Rosenbouquet. Ehe wir in die Droschke stiegen, fingen Olgchen und Grete an, sich regelrecht gegenseitig durchzuprügeln. Ich habe mich sehr gut dabei amüsiert, Frau Bartels weniger. Frau Bartels ist eine liebenswürdige, zarte Frau. Nun male dir aber aus, wertester Schatz, was die Arme zu leiden hat; denn ich bemerke mit Schrecken, daß sich Olga und Grete musterhaft artig in Schorndorf betragen haben.

Ich fand Elisabeth sehr wohl aussehend und sehr vergnügt und voll guter Hoffnung ist sie auch geblieben. Sie spricht mit vollständiger Ruhe von ihrer Operation, die am Montag, also in drei Tagen, stattfinden soll. Mir sowohl, wie Wilhelminen hat sie tausend Grüße für dich aufgetragen.

Vergangenen Sonnabend war ich bei Wilhelminen zum Kaffee und zum Abendessen. Ich hatte mein schwarzseidenes Kleid dazu angelegt. Der Ölgötze, die Rosa Teschner, war auch zur Stelle, ebenso mein guter, alter, steifbeiniger und kahlhäuptiger Pate, der so frappante Ähnlichkeit mit Herrn von Behme besitzt. Ich glaube wahrhaftig, dieser Herr von Behme geht darauf aus, Wilhelminen zu heiraten, verstandez-vous?

Ich übe tüchtig. Mein Professor ist anhaltend zufrieden mit meinen Leistungen. Neulich hat er mich sogar seiner Frau vorgestellt, nach einem Konzerte in der Singakademie. Und weißt Du, als was? – als seine beste und zu den größten Hoffnungen berechtigende Schülerin.

Meine Pensionsmutter wird mich heute zu Elisabeth begleiten. Wahrscheinlich will sie sich überzeugen, daß sie meine langen, täglichen Besuche mit gutem Gewissen gestatten darf. Sie ist ein fürchterlicher Baubau mit ihren neuntausend neunhundert neunundneunzig Anstandsregeln. Ich gebe mir Mühe, ihre Zufriedenheit zu erringen, was sie anerkennt, und ich sehe sehr wohl ein, daß sie es wirklich gut mit mir meint. So werden wir von einem Tage zum andern immer besser miteinander fertig.

Ich bewohne hier, Du fragtest in Deinem letzten Briefe danach, ein sehr hübsches, nach dem Garten zu gelegenes Zimmer; aber ich bin nur während der Übungsstunden darin und wenn ich Briefe schreibe, denn ich werde ganz zur Familie gerechnet. Du weißt doch – Vater, Mutter und eine Tochter von fünfunddreißig Jahren, die sehr liebenswürdig und noch immer sehr hübsch ist. Wilhelmine, die mich öfters besucht und hier kolossal verzogen wird, was ich begreiflich finde, schwärmt von ihr. Unser Fräulein Konstanze schreibt, glaube ich, Geschichten, die auch abgedruckt werden. Sie war verlobt; aber der Bräutigam starb drei Tage vor der Hochzeit.

Ich bin so glücklich, Christine! – Wenn ich mir den Unterschied in meinem Leben überdenke zwischen jetzt und dem Frühjahr, ehe ich nach Schorndorf kam, so meine ich, ich könne Gott gar nicht genug danken für die Gnade, die er mir erwiesen hat. Euch wieder und wieder zu danken, wie ich es möchte, hat mir ja Deine geliebte Mama streng verboten. Aber ich bete jeden Abend für Euch, und meinen Gedanken verwehre ich es nicht, daß sie jede freie Minute gen Schorndorf fliegen.

Lebe wohl, Tinechen! Grüße Madam Pieseken und Frau Heinemann, auch Herrn Amtmann Greding, wenn er schon wieder in Schorndorf ist. Als ich ihn gestern bei Elisabeth sprach, war er entschlossen, heute früh abzureisen. Ich würde mich freuen, wenn Du auch Fräulein Friederike Soden und Herrn und Frau Doktor Moosbach Grüße bestellen wolltest.

Nun zum Schluß – einen Kuß – weil ich von Dir scheiden muß. In großer Liebe

Deine

unartige Andrea.

Dieses Schreiben war einem Briefe beigelegt, den Andrea an Frau Consentius gerichtet hatte. Die Empfängerin hatte denselben eben lächelnd durchgelesen, als Herr Consentius in das Zimmer trat.

»Von unserer Andrea – willst du lesen?«

Unsere Andrea! Die vater- und mutterlose Waise hatte hier ihre Heimat gefunden. Und Andrea wußte es. Sie war ein folgsames Pensionstöchterlein – auf daß keine Klage über sie nach Schorndorf gelange; sie übte mit eisernem Fleiß, nicht allein ihrer Zukunft und ihres Ehrgeizes wegen – viel mehr noch, um die Erwartungen zu rechtfertigen, die man in Schorndorf von ihr hegte. –

Der Sonntag vor Elisabeths Operation war angebrochen. Andrea saß am Klavier und spielte Melodien aus sich heraus, wuchtige, choralartige Griffe. Nachher ging sie mit Fräulein Konstanze zur Kirche. Gleich nach Tische begab sie sich zu Elisabeth.

Etwa eine Stunde später kam auch Wilhelmine von Weidner. Für Elisabeth brachte sie ein Fruchtkörbchen mit, für Andrea ein Kästchen Pralines.

»Worüber sprachen Sie, als ich kam?«

»Ich fragte Elisabeth, wie sie sich mein Äußeres vorstelle. Man muß sie doch vorbereiten. Nachher ist sonst die Enttäuschung zu groß.«

»Und was haben Sie geantwortet, Elisabeth?«

»Andrea ließ mich nicht dazu kommen; sie beschrieb sich selbst – mit fuchsrotem Haar – einem Mund, der rund um den Kopf herumläuft, – Backenknochen wie mäßig aufragende Berge und einer so vergnügten Nase, daß sie sich unaufhörlich über die übrige Andrea Dallmann lustig zu machen scheint. Was sagen Sie zu diesem unartigen Mädchen?«

»Es stimmt aber ungefähr,« sagte Wilhelmine neckend.

»Stimmt Schulze – 'nen Sechser wieder«, berichtigte Andrea kläglich. »Da haben wir den Salat und keinen Essig.«

»Wissen Sie schon, Andrea,« fuhr Wilhelmine in demselben anheimelnden Tone fort, »daß die Menschen, welche wir lieben, durchaus schön für uns sind? Ich finde Sie zum Beispiel immer hübsch, häufig sogar außerordentlich hübsch.«

»Sind das Chosen!«

»Gewiß.«

»Damit wollen Sie doch nicht sagen, daß Sie mich irgendwie nennenswert gut leiden können?«

»Das hatte ich in der That im Sinne.«

»Besten Merci – für den Fall, daß Sie mich nicht aufziehen. Ich habe übrigens meine schlechte Meinung über Sie auch geändert.«

»Das sollte mich herzlich freuen.«

»Nun ja, ich bin doch nicht blind, das heißt, ich meine, nicht hartnäckig blind. Wissen Sie, bei uns zu Hause in der Kurfürstenstraße ist die Denkfabrik. Es ist schon beinah' trulala. Sage ich beispielsweise einmal: Fein mit Ei! – so fragt mich meine Pensionsmama: Was denken Sie sich eigentlich dabei, Andrea? – Sage ich: Docht! netter Schornstein! also daher der Name Opodeldok! Kinder laßt ihr! und dergleichen – so äußert mein Pensionspapa: Was verstehen Sie unter dieser Redeanwendung, Andrea? Mutter fällt ein: Das ist ja gar kein Deutsch. Vater äußert: Es hat nicht den mindesten Sinn! und zum Schluß heißt es ausdrucksvoll: denken, denken, denken, immer denken, meine liebe Andrea. Heute bedanke ich mich mit: ›Besten Merci!‹ und ›verstandez-vous‹ bei Fräulein Konstanze. Da fragt sie mich, wo ich das gedankenlose – gedankenlose unterstrichen – Kauderwelsch aufgelesen habe. – Und es hat schließlich gar keinen moralischen Hintergrund; aber man gewöhnt sich dabei das Denken wirklich ein bißchen an. Möchten Sie wissen, Wilhelmine, was ich heute – um mit meiner Pensionsmama zu sprechen – in den Kreis meiner Betrachtung gezogen habe?«

»Ja, ich bin ehrlich neugierig.«

»Den Klimbim mit der innerlichen Blindheit. Haben Sie auch Lust, das Resultat meiner Überlegung kennen zu lernen?«

»Ich bitte Sie darum, Andrea.«

»Ich habe mir gesagt, daß manche Menschen wirklich innerlich blind sind, denen dann natürlich kein irdischer Professor zu helfen vermag, weil den Star einzig nur der liebe Herrgott schneiden kann.«

»Der Star wird gestochen, Andrea,« sagte Elisabeth.

»Alter Schulmeister! Nicht immer unterbrechen. Ich komme heraus aus dem Topf. Sind das Chosen! – Also das waren die Blinden! – Nun habe ich mir ferner gesagt, daß es außer diesen Blinden auch etwa noch Menschen geben müsse, die innerlich kurzsichtig sind und denen durch traurige Erlebnisse vom Schicksal eine Brille aufgesetzt werden könne. Grade wie den äußerlich kurzsichtigen Menschen, denen sie aber der Optiker besorgt. Am besten sind nach meiner Ansicht aber die Menschen daran, die innerlich so ungefähr eine kleine Unebenheit haben, einen Berg oder dergleichen – verstandez-vous – der ihnen die Aussicht versperrt. Man klettert darüber hinweg oder geht herum und die Sache ist abgethan. Sie haben zum Beispiel, nehmen Sie es mir aber nicht übel, Wilhelmine, mitunter einen kleinen Berg zu überklettern, vielleicht ein Vorurteil; aber Sie werden immer damit fertig. Christine war blind. Ich auch – oder aber mindestens über alle erlaubte Maßen kurzsichtig. Und Elisabeth war und ist ein gräßlicher alter Anstandsbaubau, ein Schulmeister par excellence und das netteste Mädchen, das ich mir denken kann! – Nettes Mädchen – netter Schornstein!« –

Am nächsten Tage hatte Andrea Unterricht. Sie spielte zerfahren. Der Professor hörte ihr kopfschüttelnd zu, bis Andrea plötzlich innehielt und seufzend die Hände von den Tasten nahm.

»Meine Freundin, die seit drei Jahren blind ist,« sagte sie entschuldigend, »wird heute operiert – jetzt ungefähr – der Gedanke, die Operation könne nicht glücken, benimmt mir rein den Atem.«

»Sie dürfen von dem Augenblick an, in welchem Sie sich an das Klavier setzen,« klang die halb mißbilligende Entgegnung, »keinen andern Gedanken haben, als denjenigen an die Musik, welche Sie vermitteln werden. Wenn Sie mir auch jetzt eine sehr liebenswürdige Seite Ihres Charakters gezeigt haben, so haben Sie mir doch manches von der Zuversichtlichkeit genommen, mit welcher ich bisher an den Erfolg Ihres Konzertes gedacht habe. Bitte, sammeln Sie sich und beginnen Sie aufs neue!«

Andrea spielte weiter. Das Gesicht ihres Lehrers wurde von Minute zu Minute freundlicher. Das war Musik. Diese kleine Dallmann hatte eine große Zukunft vor sich.

Andrea dachte erst wieder an Elisabeth, als sie im Begriff war, den Heimweg anzutreten. Sie flog in langen Sprüngen die Treppen hinab. An der jenseitigen Trottoirreihe fuhr eine leere Droschke dahin, die sie heranwinkte. Sie konnte es sich gestatten, ausnahmsweise in einer Droschke zu fahren.

Sie sah auch wirklich hübsch und vornehm aus in ihrem dunkelblauen Tuchkleide, dem enganliegenden Jäckchen und dem keck auf das kurzlockige Haar gedrückten Barettchen.

Andrea wurde nicht vorgelassen. Aber sie erfuhr, daß die Operation voraussichtlich geglückt sei. Ruhe für die Patientin – keine Aufregung – keine sonstigen Zwischenfälle – und dann erst konnte, drei Wochen später, die Heilung als vollständig gesichert betrachtet werden.

Am nächsten Tage derselbe Bescheid.

Jedesmal gab Andrea ein Sträußchen ab und an jedem Abend schrieb sie ein Briefchen an Christinen – sie sei nicht vorgelassen worden bei Elisabeth; aber das Befinden der Patientin sei ein durchaus befriedigendes.

Am achten Tage nach der Operation wurde Andrea zuerst aufgefordert, einzutreten. Elisabeth saß behaglich in einem Sessel am Fenster; die Augen waren mit einer Binde bedeckt: sie sah strahlend schön aus. Die Seligkeit, das kostbare Gut des Sehens, das sie so lange still duldend entbehren mußte, wieder erhalten zu haben – aus sternloser Nacht erlöst zu sein, leuchtete aus jedem ihrer Züge hervor.

Morgen zuerst sollte die Binde gelöst werden, und wenn auch nur im verdunkelten Zimmer, doch gelöst! gelöst! Sie würde wieder Umrisse bemerken können, wenn auch keine Farben, Hausgeräte, zwischen denen sie bisher dahingetastet, eine Entfernung abmessen mit den so lange gefangen gehaltenen Blicken, – wenn auch nur die Entfernung von Stuhl zu Stuhl, vom Fußboden zur Zimmerdecke.

Andrea küßte sie stürmisch und setzte sich still neben sie hin, im Banne der weihevollen Stimmung, in welcher sich Elisabeth befand.

»Wünschest du mir nicht Glück, Andrea?«

»Ich habe es mit jedem Sträußchen gethan, das ich dir geschickt habe.«

»So thue es auch mit Worten!«

»Ich wünsche dir,« sagte Andrea ernst, »daß deine lieben Augen nur Freude sehen mögen ihr lebenlang!«

»Ich danke dir.«

»Hast du schon Besuch empfangen?« fragte Andrea nach einer längeren Pause.

»Tante Franziska war gestern hier und brachte Briefe von Vater und Tante Heinemann.«

»Kommt dein Vater bald einmal her?«

»Vor drei Wochen kaum. Er fürchtet, daß die Gemütsbewegung, wenn ich ihn zuerst sehe, mir schaden könnte.«

»Christine läßt dich vielmals grüßen. Ich glaube, sie wird zuerst an dich selber schreiben, wenn du den Brief auch selber lesen kannst.«

Am nächsten Tage zog sich Andrea sehr hübsch und sorgfältig an. Ihr Äußeres sollte einen möglichst guten Eindruck auf Elisabeth machen. Aber Elisabeth trug, als sie zu der Freundin kam, bereits wieder die verhüllende Binde vor den Augen. Sie sah auch blaß aus und Andrea mußte es sich gefallen lassen, von der Pflegerin sehr bald fortgeschickt zu werden.

Am darauffolgenden Tage wurde ihr Besuch überhaupt nicht angenommen. Fräulein Greding hatte sich am ersten Tage, als die Binde gelöst wurde, von einer schweren Aufregung überfallen lassen, die verhängnisvoll werden konnte.

So zogen fernere acht Tage ins Land.

Es war ein kalter, regenschwerer Tag. Andrea hatte kleine Einkäufe gemacht, bevor sie zu Elisabeth emporstieg. Ganz gegen ihr Erwarten wurde sie aufgefordert, einzutreten. Die angenehme Wärme, die ihr entgegenströmte, that ihr wohl; denn sie war naß und durchgefroren.

»Tuntchen-Tantchen, ich sage dir nachher guten Tag, wenn ich mich ein bißchen aufgewärmt habe. Das ist ein Wetter wie im Sommer, bloß die Hitze fehlt. Ihr habt ja schon geheizt!« … Andrea schnitt ihrem Spiegelbild, das ihr plötzlich in die Augen fiel, eine grauenvolle Grimasse zu. »Mädel, bist du heute häßlich,« sagte sie entrüstet. »Weshalb habt ihr eigentlich die Rouleaux am hellen lichten Tage heruntergelassen? Sind das Chosen!«

Elisabeth war durch das Zimmer geschritten und stand jetzt lächelnd vor Andrea still.

»So ungefähr habe ich dich mir gedacht, Andrea.«

Andrea starrte sie betroffen an. Die Binde fehlte vor Elisabeths Augen – Elisabeth sah. Und nun war Andrea heute verregnet, schlecht gekleidet und blaß gefroren!

»Was nimmst du eigentlich an mir wahr?« sagte sie beklommen.

»Was ich lieb habe.« –

Der Tag vor Andreas Konzert, das in der Singakademie stattfinden sollte, rückte näher und näher heran, und mehr und mehr bemächtigte sich eine kaum zu bewältigende Unruhe des jungen Mädchens. Ihre Zuversicht hatte sie gänzlich verlassen – sie fürchtete sich.

Sie saß vor dem Klavier und schlug leise, vereinzelte Töne an.

Sie dachte zurück an ihr Elternhaus, wie ihre Mutter abends, am Tische sitzend, das blaue Guitarrenband über den zarten, gewölbten Rücken schob und dann mit ihrer sanften Stimme zu singen begann – des Vaters Lieblingslied. Wie war es doch … Ja, so … Nein, so! Und Andrea summte mit leiser Stimme vor sich hin:

»Es singet ein Vöglein, witt, witt, witt,

Komm mit, komm mit!

Wir wollen über die Berge zieh'n,

Durch die schönen, blauen Lüfte zumal,

Uns baden im warmen Sonnenstrahl.

Die Erde ist eng, hat nichts als Leid.

Der Himmel ist weit, hat nichts als Freud'.

Das Vöglein hat sich geschwungen schon,

Durchwirbelt die Luft mit dem süßen Ton.

Du Vöglein, daß dich Gott behüt'!

Hier sitz' ich am Ufer und kann nicht mit.«

Sie stieß den Stuhl heftig zurück und sprang auf. – Von der Brust empor in die Kehle schwoll etwas an, das sie wie ein irdenes Gefäß zertrümmern zu wollen schien. Sie lehnte sich weit zu dem geöffneten Fenster hinaus.

Sie hatte Angst, ja, – Furcht vor ihrem öffentlichen Auftreten; aber das war es nicht allein, was sich mit kaum zu tragender Schwere in ihre Glieder senkte. Vielleicht würde sie sich wohler befinden, wenn sie ins Freie käme, wenn sie Menschen sähe … Menschen! das war's! Sie hatte Sehnsucht nach Menschen! Aber nach ganz bestimmten guten lieben Gesichtern, die sie doch nicht benennen konnte. Es verlangte sie nicht, Elisabeth zu sehen, Wilhelminen, Christinen, auch nicht Herrn und Frau Consentius … Andere Menschen – unklar, nebelhaft schwebten sie ihr vor.

Sie hatte sich inzwischen zum Ausgehen angekleidet und trat in das Familienzimmer, um sich zu verabschieden. Sie wolle spazierengehen, denn sie habe Kopfschmerz.

An dem nächsten Straßenübergang hielt ein Pferdebahnwagen, in den sie hineinsprang, ohne sich viel zu fragen, ob sein Weg in das Innere der Stadt ginge oder der Endstation, dem nächst gelegenen Vororte, zu.

Das letztere war, wie sie jetzt bemerkte, der Fall; denn da tauchte rechter Hand die sich lang hinstreckende Umfassungsmauer des botanischen Gartens auf. –

Dann folgten Mietspaläste, hin und wieder ein einstöckiges Häuschen, das an den ländlichen Charakter des Ortes gemahnte, und die Villen der Millionäre gewordenen Grundbesitzer.

Vor der Kirche war die Strecke zu Ende gefahren. Andrea stieg aus.

Im Begriff, den eben gemachten Weg zurückzugehen, blieb sie an dem Eisengitter des Kirchhofes stehen und trat schließlich durch die offengelassene Thüre ein.

Das Vöglein hat sich geschwungen schon,

Durchwirbelt die Luft mit dem süßen Ton.

All die, deren Namen hier Kreuze und Denkmäler, prunkende sowohl wie einfache, benannten, hatten sich auch emporgeschwungen, – emporgeschwungen von der Erde in das Himmelreich.

Andrea griff an ihre Kehle. Stärker schwoll das Unbekannte, Sehnsuchtsvolle, das sie nicht zu benennen wußte, an und drohte sie zu ersticken. So ging sie den Hauptgang hinab, die Aufschriften der Grabmäler lesend.

Als der Weg sich senkte, wurden rechts und links die Trauerweiden, Cypressen, Tannen, Fliedersträucher, mit denen die Liebe der Überlebenden die letzte Ruhestätte der Dahingeschiedenen geschmückt hatte, wildnisartig, die Hügel verwahrlost, eingesunken und die Gedenksteine verwittert mit kaum leserlichen Inschriften.

Da drang Andrea ein.

Täfelchen nach Täfelchen durchlas sie.

Der hier ruhte schon vierzig Jahre aus, jener fünfzig.

Vor einer umgestürzten und zerbrochenen, viereckigen Eisentafel hielt sie inne. Und sie entzifferte mit großer Mühe: »Hier ruhet in Gott die Frau des Schuhmachermeisters Karl Schneider, Karoline Amalie …«

Das Ende der Inschrift fehlte, es war abgebrochen – und soviel Andrea umhersuchte, nirgends zu finden.

Die Frau des Schuhmachermeisters Karl Schneider … Karl Schneider hieß ihr Vater … Karoline ihre Mutter. Es war ein Zufall, der so Namen zu Namen stimmen ließ; denn sie stand hier vor der Ruhestätte einer Fremden. Die Welt ist groß. Es giebt Menschen darauf, deren Gesichtszüge sich zum Verwechseln ähneln, weshalb sollen es da nicht auch einmal Namen und Verhältnisse thun. Aber doch ergriff es Andrea mit unwiderstehlicher Gewalt.

Das Vöglein hat sich geschwungen schon,

Durchwirbelt die Luft mit dem süßen Ton.

Du Vöglein, daß dich Gott behüt'!

Hier sitz' ich am Ufer und kann nicht mit.

Jetzt wußte sie plötzlich, was es war, das ihr die Brust fast zersprengte, Schluchzen war es, das jetzt krampfartig hervorbrach, Thränen, Sehnsucht und Heimweh – Heimweh nach Vater und Mutter, die eine andere Heimat gefunden hatten.

Du Vöglein, daß dich Gott behüt'!

Hier sitz' ich am Ufer und kann nicht mit.

Andrea warf sich in leidenschaftlichem Schmerz zu Boden und drückte das Gesicht in das Gras. Ihr war's, als liege sie an der Brust ihrer Mutter, wie sie es als ganz kleines Kind oft gethan hatte, – um sich auszuweinen.

Es dauerte lange, ehe sie ruhig wurde und beten konnte. Sie erhielt das Gefühl, als habe sich ihre Mutter vom Herrgott das Glück ausgewirkt, ihr Kind zu leiten vom Himmel herab. So betete Andrea jetzt zu Vater und Mutter und dankte ihnen. Sie dankte, daß sie nach Schorndorf gekommen war; wäre sie in falsche, leichtfertige Hände gefallen, wo hätte sie endigen mögen – ein Kind, das Vater und Mutter verleugnen konnte. Sie hatte zu Wilhelminen gesagt, sie zähle zu den innerlich Kurzsichtigen – nein, sie war blind gewesen, blind bis zu diesem Augenblicke!

Als sie den Heimweg antrat, fühlte sie sich leicht und frei, wie lange nicht. Sie war zufrieden und fröhlich und dachte mit vollkommener Ruhe an den Abend ihres Konzertes.

Der schnelle Gang währte kaum eine halbe Stunde.

Als ihr die Korridorthüre geöffnet worden war, wollte sie sogleich nach ihrem Zimmer gehen; aber das Mädchen bestellte, Fräulein Andrea habe Besuch bekommen, der bei der gnädigen Frau im Salon warte.

»Eine Dame?« fragte Andrea.

»Ja.«

Vielleicht Wilhelmine … Andrea öffnete und trat ein. Ein schönes, dunkelhaariges, sehr einfach gekleidetes Mädchen erhob sich sofort – Christine.

Herr und Frau Consentius waren bei Elisabeth und erwarteten Andrea.

»Hast du Elisabeth schon gesehen, Christine?«

»Nein. Mutter glaubte, die Aufregung, uns alle mit einem Male zu sehen, könne Elisabeth schaden. Aber vielleicht darf es noch geschehen. Mache dich fertig, Andrea. Du siehst ganz wild aus. Wo warst du eigentlich?«

»Auf einem fremden Kirchhofe.«

Unterwegs fragte Christine: »Wie sieht Elisabeth aus?«

»Ganz wie früher.«

»Nicht angegriffen?«

»Nun ja, etwas blaß von der Stubenluft.«

Elisabeth wartete schon. Als die Klingel erschallte und sie Andreas Stimme fragen hörte, ob Fräulein Greding zu sprechen sei, eilte sie zur Stubenthüre, die gleich darauf geöffnet wurde. Ihre Augen sogen sich an der schlanken, jungen Gestalt fest, die vor ihr stand und an dem feinen, weißen Gesichtchen mit den nachtdunklen Augen und dem gelockten schwarzen Haar, das tief auf die Stirn drängte.

»Christine!«

Vergessen waren Wilhelmine und Andrea, die sie beide nach ihrer Eigenart schätzte und liebte; es gab in diesem Augenblicke nur die eine Freundin für sie auf der Welt, – Christine, mit der sie ihre Kinderspiele gespielt hatte, ihre warmherzige Christine.

Herr und Frau Consentius waren da und Wilhelmine. Frau Consentius küßte Andrea. Herr Consentius reichte ihr herzlich und väterlich, wie einem lieben Töchterchen, die Hand.

Dann schlüpfte Andrea an Wilhelminens Seite, zeigte mit dem Kopf zu den Freundinnen hinüber und sagte halblaut, sich gewaltsam zu einem fröhlichen Tone zwingend: »Ich glaube, wir sind überflüssig, Wilhelmine.« Ihre Wangen waren rot von innerer Erregung, ihre Augen blickten rührend durch ein Schleierlein noch ungeweinter Thränen und bettelten, daß Wilhelmine ihr helfen möge.

Wilhelmine sah sie mit ihrem großen strahlenden Blick voll Wärme an, faßte sie um die Schulter und führte sie den Freundinnen zu. Elisabeth und Christine streckten jede eine Hand entgegen, die beiden Mädchen heranzuziehen; aber Wilhelmine fügte Andreas beide Hände ein.

» Die Jüngste des Kleeblatts,« sagte sie mit heiterem Ernst, als sie auf diese Weise die Kette geschlossen hatte. »Andrea,« wandte sie sich an Frau Consentius, deren Hand sie ehrfurchtsvoll an die Lippen führte, »ist das fürwitzige Blättlein, das sich auf dem oberen Stengelchen breit macht; nicht wahr, gnädige Frau?«

Nachher fragte Frau Consentius, beunruhigt durch den schüchtern-innigen, beinah' verklärten Ausdruck von Andreas Antlitz: »Warst du zu Hause, Andrea, als Christine kam?«

»Nein. Ich war spazieren gegangen.«

»Du hast doch keine Unannehmlichkeiten gehabt?«

»Ich hatte nur Heimweh – nach meinen Eltern.« Andrea holte tief Atem. »Und da ist mir etwas ganz Wunderbares widerfahren. Ich habe auf einem fremden Kirchhofe eine Grabtafel gefunden, als wäre sie meiner Mutter zum Gedächtnis gestellt worden: ›Hier ruhet in Gott die Frau des Schuhmachermeisters Karl Schneider, Karoline Amalie.‹ – Mein Vater war Schuhmacher,« fügte sie erklärend mit leiser ruhiger Stimme hinzu.

Mein Vater war Schuhmacher … Jetzt hatte sie es ehrlich bekannt.

Frau Consentius strich ihr über die heiße Stirn. Wilhelmine saß lächelnd vornübergebeugt und lauschte dem, was sie sagte. Und sie hatte gewähnt, nachdem sie es ausgesprochen, müsse sich der leere Kreis um sie erweitern, – ins Unendliche. Ja, sie war blind gewesen, blind, blind! –

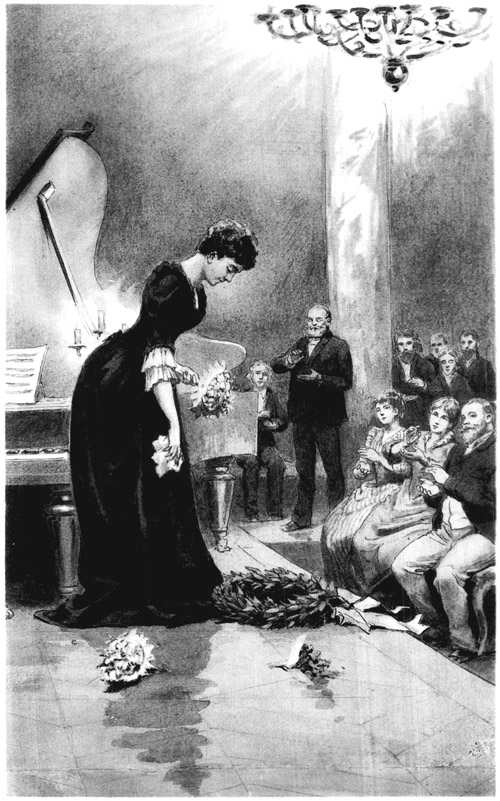

Wenige Tage danach, am 10. November, fand das Konzert statt.

Als Andrea hervortrat und sich verneigte, zitterte sie.

Ihre Hände zuckten nervös auf den Tasten und sie mußte sich gewaltsam sammeln, um beginnen zu können.

Die ersten Takte schwankten im Tempo und in der Ausdrucksweise – bis ein leiser zischender Laut ihr Ohr traf, der freilich einen Nachkömmling zur Ruhe gemahnen sollte, den aber die junge Künstlerin für eine Ablehnung hielt.

Unterliegen? – Während eines Atemzugs Länge stockte das Spiel überhaupt. Dann aber festigte sich Ton um Ton, Satz um Satz. Schon nach wenigen Minuten wußte Andrea, daß sie den Widerstand überwunden hatte, und die Gewißheit ihres Erfolges gab ihr den Mut, weiter darum zu kämpfen.

Vielleicht war die Auffassung überhaupt etwas zu stürmisch. Aber die dahinbrausenden Tonwellen rissen mit sich fort und besiegten alle klügelnden Bedenken.

Als das Spiel verstummt war, rauschte minutenlang Beifall durch das Haus.

Andrea erhob sich dankend mit strahlendem Gesicht. – Ihre glücklichen Augen flogen suchend in das Publikum. Sie erblickte ihren Professor, der ihr zunickte, Herrn und Frau Consentius mit Christinen, und neben Wilhelmine von Weidner Fritzel Soden und Max Güllen.

Ihre Kniee zitterten so stark, daß sie sich, Anhalt suchend, mit der linken Hand auf den Flügel stützte.

Da sah sie es im grünen Rund heransausen und raschelnd zu ihren Füßen niedersinken – den ersten Lorbeerkranz. Zwischen den Blättern steckte die Karte dessen, der ihn gespendet hatte – Dr. phil. Gustav Schuster. – Sie sah den Geber in dem seitlichen Gange stehen. Es war ein mittelgroßer, fast behäbiger, hellblonder, junger Herr mit einer überhohen Denkerstirn und einem offenen, gutmütigen Gesicht.

Als er die junge Künstlerin bei ihrem Auftreten zittern sah, als er die ersten stockenden Töne hörte, stand es bei ihm fest, wenn irgend möglich, etwaige Zischer totzuklatschen. Wie hübsch, fein und einfach war das Mädchen gekleidet. Dazu diese leuchtende weiße Haut, der rote, lockige Kopf und die reizende, unverschämte, muntere Stumpfnase … Stumpfnasen waren sein Fall.

Er warf ihr den Kranz zu, der für ihre Nachfolgerin im Konzert, eine schon bekannte Sängerin, von ihm mitgebracht worden war.

Doktor Gustav Schuster war ein self-made-man – denn sein Vater war ein Schneider gewesen – und ein glühender Musikenthusiast. Andreas Spiel hatte ihm sehr gefallen. Das Mädchen gefiel ihm fast noch mehr. Als sie ihm jetzt dankte … wie niedlich und verlegen war doch diese kleine Verbeugung und wie hübsch wurde sie rot – bis hoch in die Schläfe hinein.

Er lachte vergnügt.

Andrea sah, daß er bildhübsche, weiße Zähne hatte und lustige, blaue Augen. Schöne Zähne und blaue Augen hatte Andrea gern.