|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ich hatte von meinen Vorgesetzten die Weisung erhalten, so bald als möglich die Missions-Station Oxford-Haus zu besuchen und zu tun, was in meinen Kräften stand, damit sie wieder aufgebaut werde. Die Mission hatte hier in früheren Jahren einen sehr guten Fortgang gehabt. In Jackson-Bai war eine Kirche und ein Missionshaus erbaut, und viele Indianer waren bekehrt worden. Doch war das Dorf zu weit von der Niederlassung der Hudson-Bai-Gesellschaft entfernt, wo die Indianer ihren Pelzhandel trieben, und wo sie naturgemäß sich zusammenfanden. Mehrere Jahre hindurch hatte man die Arbeit einem eingeborenen Lehrer überlassen. Die Leute empfanden die Abwesenheit eines richtigen Missionars, und die Station hatte Schaden gelitten. Nachdem ich alle nötigen Anordnungen getroffen, damit in meiner Abwesenheit das Werk in Norway-Haus seinen ungestörten Fortgang nehmen könne, verließ ich es in einem kleinen Kahne, der mit zweien meiner christlichen Indianer bemannt war, wovon einer mir als Dolmetschen diente. Ich hatte jetzt mit diesem wundervollen, kleinen Boote meine erste genauere Bekanntschaft zu machen. Für dieses wilde Land voll breiter Seen, reißender Ströme und vielfach gewundener Bäche, ist der Kahn aus Birkenrinde bei weitem das zweckmäßigste Fahrzeug. Der Kahn ist für den Indianer dieser nördlichen Zone dasselbe, was das Pferd für seinen kriegerischen Bruder in den Prärien oder das Kamel für Wanderstämme ist, die Arabiens Wüsten bewohnen. Der Kahn ist für die Eingeborenen dieses Landes, wo es keine anderen Wege gibt als die gewundenen, unzuverlässigen Wasserstraßen, durchaus unentbehrlich. Es ist das dünnste und leichteste aller Boote und kann doch so stark beladen werden, bis der Rand den Wasserspiegel berührt. Von der geübten Hand dieser Indianer geführt, die die geschicktesten Bootsleute sind, gehorcht es der leisesten Bewegung ihrer Ruder, so daß es bisweilen scheinen möchte, als sei es ein mit Vernunft begabtes, lebendiges Wesen. Was sie damit und darin alles ausführen können, grenzt geradezu ans Unglaubliche. Aber wenn wir bedenken, daß viele der Jäger während fünf Monaten des Jahres sozusagen darin leben, so kann uns das nicht wunder nehmen. Am Tage trägt es sie über das Wasser hin, des Nachts schlafen sie darin oder darunter. Der vielen Stromschnellen und Wasserfälle wegen muß der Kahn häufig ein Stück zu Lande transportiert werden, um diese Hindernisse zu umgehen; daher muß er stets so leicht sein, daß ein Mann ihn bequem auf seinem Kopfe forttragen kann. Wir sind Tausende von Meilen in diesem Fahrzeug gereist, während wir mit der frohen Botschaft vom Heil von einem Indianertrupp zum andern zogen, die auf einem unendlich großen Gebiet weit zerstreut wohnten. Wir sind meilenweit auf den Stromschnellen und reißenden Strömen dahingefahren bis in den großen Winnipeg- oder einen der anderen großen Seen hinaus, so weit, daß die Küste kaum mehr sichtbar war. Oft schienen schaumgekrönte Wogen uns verschlingen zu wollen, oft schienen die tückischen Windstöße und Stürme uns zertrümmern zu müssen, aber meine treuen, wohlgeübten Kahnleute zeigten sich stets der Gefahr gewachsen. Durch die Schärfe ihres Blickes und die Richtigkeit ihres Urteils, durch die Schnelligkeit ihrer Bewegungen schienen sie stets im richtigen Augenblick das Richtige zu tun. Schließlich kam ich soweit, mich im Kahne ganz zu Hause zu fühlen. Mit Gottes Beistand habe ich manche weite Reise darin ausführen können zu Leuten, die sonst in keiner Weise zu erreichen waren, außer etwa im Winter mit dem Hundeschlitten.

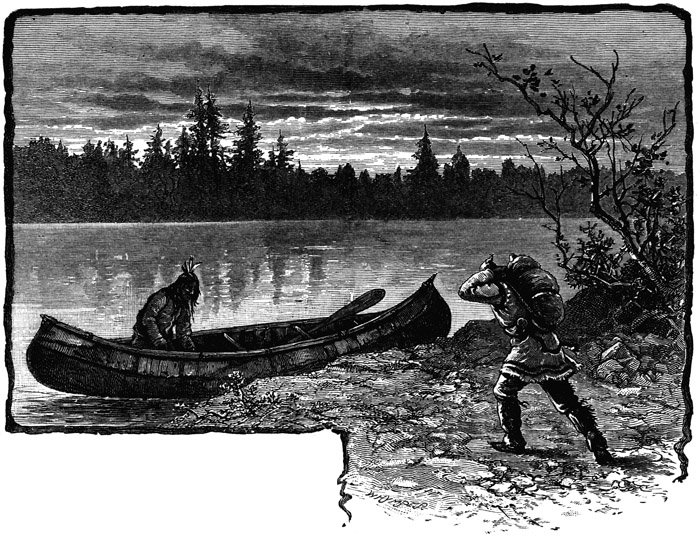

Der Birkenkahn, das dünnste und leichteste aller Boote.

Gute Kahnbauer sind selten zu finden, und so ist die Nachfrage nach wirklich guten Kähnen immer sehr groß. So leicht und zerbrechlich dieses indianische Fahrzeug ist, erfordert die Anfertigung desselben doch viel Scharfsinn und Geschicklichkeit. Große Sorgfalt muß gleich zu Anfang beim Ablösen der Birkenrinde vom Baumstamm angewendet werden. Zuerst wird ein langer, senkrechter Schnitt, in die Rinde des Baumes gemacht. Von diesem Schnitt aus beginnt der Indianer seine Arbeit. Mit Hilfe seines scharfen Messers löst er die ganze Rinde des Baumes, so hoch als der Schnitt reicht, in einem einzigen, großen Stück ab. Das abgelöste Rindenstück muß mit größter Vorsicht gehandhabt werden, da es leicht bricht und rissig wird.

Für das Holzwerk im Boot benutzt man am liebsten Zedernholz. Die Gegend, in der wir lebten, war indes zu nördlich gelegen, als daß die Zeder dort hätte fortkommen können; daher behalf man sich meist mit dem fein gespaltenen Holz der Sprossenfichte. Die verschiedenen Rindenstücke werden mit den Wurzelfasern des Lärchenbaumes oder der Balsamtanne aneinandergenäht und mit ebensolchen Fasern an das feste Gerippe des Bootes befestigt. Um die Wurzeln geschmeidig zu machen, werden sie gerieben und im Wasser erweicht; schließlich erlangen sie die Geschmeidigkeit schmaler Lederstreifen. Ist das Zusammennähen der Rinde beendigt, so wird dem Ganzen dadurch die richtige Form und Festigkeit gegeben, daß man die vielen dünnen Stücke Fichtenholz, ein jedes an die ihm bestimmte Stelle, hineinschiebt und zum Schluß die Nähte und die schwächeren Stellen mit Teer verpicht. Letzteren gewinnen die Indianer aus den Wurzeln der Fichte und der Balsamtanne.

Ablösen der Birkenrinde vom Baumstamm.

Große Sorgfalt wird darauf verwendet, den Kahn wasserdicht zu machen. Er wird zu diesem Behuf mehrmals zwischen zwei Bäumen aufgehängt und mit Wasser gefüllt. Jede kleinste Stelle, wo das Wasser durchsickert, wird angemerkt und, nachdem das Boot geleert ist, sorgfältig verkalfatert.

Die Kähne sind sehr verschiedenartig, sowohl was die Form als was die Größe betrifft, denn jeder Stamm hat seine besondere Form für die Boote. Es war mir stets von Interesse zu beobachten, wie diese Form sich jedesmal der besonderen Art der Gewässer anpaßte, auf denen sie benutzt wurden. Die größten und schönsten Kanoes wurden früher von den Indianern des Oberen-Sees angefertigt; denn auf diesem großen Binnenmeere bedarf man besonders starker und großer Boote. Diese sogenannten »Großen Nord-Kähne« konnten mit Leichtigkeit 12-20 Ruderer aufnehmen, daneben noch eine Ladung von zwei bis drei Tonnen Gewicht.

In alten Zeiten, wo verschiedene Gesellschaften im Pelzwaren-Handel miteinander rivalisierten, spielten diese großen Kähne eine bedeutende Rolle. Ehe die Dampfschiffe oder auch nur größere Segelboote bis auf diese großen, nordischen Seen vorgedrungen waren, wurden die großen Nord-Kähne ausschließlich gebraucht. Mit den kostbaren Pelzwaren aus den Urwäldern beladen, nahmen sie ihren Weg in den Ottawa, und weiter dem Lauf dieses großen Stromes folgend, gelangten sie sogar bis Montreal.

Sir George Simpson, der tatkräftige, jedoch eigenmächtige und grundsatzlose Gouverneur der Hudson-Bai-Gesellschaft pflegte in einem solchen Kahne die ganze Strecke von Montreal den Ottawa-Strom hinab über den Nipissing-See bis in die Georgs-Bai zurückzulegen; von dort weiter über den Oberen-See bis zur Donner-Bai. Von hier setzte er mit unverwüstlicher Tatkraft seine Reise in das Innere des Landes über den Wälder-See fort, den gewundenen Winnipeg-Fluß hinab bis auf den See gleichen Namens. Jährlich pflegte er den Winnipeg-See in seiner ganzen Länge zu befahren, ungeachtet der verräterischen Stürme und Stoßwinde, die ihn gefährlich machen. Er unternahm diese Reisen, um die Geschäfte der mächtigsten Pelzhandels-Gesellschaft zu überwachen und den Vorsitz in ihrem Rat zu führen. Mit seinem Falkenauge überwachte er das Ganze, und in jedem Zweige des Geschäfts konnte man den Einfluß seiner eigenartigen Persönlichkeit spüren. Seine berühmte Kahn-Bemannung von Irokesen lebt noch im Munde der Leute, und man erzählt sich heute noch viele wunderbare Geschichten von ihrer Geschicklichkeit und Ausdauer an den nächtlichen Lagerfeuern im hohen Norden.

Wie rasch ändert sich doch alles auf dieser unserer Erde! In unseren Tagen der großen Dampfer, die fast alle unsere großen Gewässer befahren, scheint es fast unglaublich, daß es noch Leute gibt, die sich dessen erinnern können, daß die jährliche Reise des Gouverneurs von Montreal nach Winnipeg in einem Kahne aus Birkenrinde ausgeführt wurde!

Wir traten unsere Reise nach der Missions-Station Oxford am 8. September an. Die Entfernung beträgt über 320 Kilometer durch das wildeste Land, das man sich denken kann. Wir haben nicht ein einziges Haus gesehen – mit Ausnahme derer, die die Biber sich bauen – von dem Zeitpunkt an, wo wir unsere eigene Missions-Station verließen, bis zu dem Tage, wo wir unseren Bestimmungsort erreicht hatten. Wir ruderten durch eine erstaunliche Menge der verschiedensten malerischen Seen, Flüsse und Bäche. Wenn wir nicht durch Stürme daran verhindert wurden, konnten wir wohl 80 bis 90 Kilometer den Tag zurücklegen. Wenn die Nacht uns überfiel, schlugen wir unser Lager am Ufer auf. Manchmal war es sehr angenehm und romantisch. Andere Male, wenn ein Sturm wütete und wir bis auf die Knochen durchnäßt waren, so daß wir tagelang keinen trockenen Faden am Leibe halten, war es weniger angenehm.

Wir fingen gewöhnlich unsere Tagesfahrt sehr früh an, wenn das Wetter es irgend zuließ, und ruderten so rasch als möglich vorwärts, da man nie wissen konnte, ob sich nicht plötzlich ein widriger Wind erheben und unsere Fahrt unterbrechen würde. Der Weg nach Oxford-Haus bietet viel Abwechselung. Da gab es große und kleine Seen, über die wir rudern mußten. Auf manchen, wo wir günstigen Wind hatten, improvisierten die Indianer ein Segel aus einer unserer Decken, die sie an eine aufgestellte Ruderstange banden. Der günstige Wind blies hinein, und so kamen wir rasch vorwärts. Bisweilen waren wir auf schönen, breiten Strömen und dann wieder ruderten wir zwischen Schilf und Röhricht auf kleinen, engen Bächen. Neunmal mußten wir unser Boot über Land tragen, um malerische Wasserfälle oder Stromschnellen zu umgehen. Bei solchen Gelegenheiten trug einer der Indianer den Kahn auf dem Kopf. Der andere machte einen großen Packen aus unseren Vorräten und Schlafeinrichtungen und lud sich das alles auf den Rücken. Meine Last bestand aus zwei Gewehren mit dem Pulvervorrat, zwei Kesseln, einem Sack, der meine Wäsche zum Wechseln enthielt, und einem Pack Bücher, die ich den Indianern brachte, zu denen wir reisten. Wie die Indianer es möglich machten, bei solchen Übergängen so schnell zu laufen, war mir unbegreiflich. Oft war der Pfad nur eine schmale vorspringende Kante an einem schroff abfallenden Granitfelsen. Andere Male führte er über tückischen Sumpf und Morast. Diesen Leuten schien das aber keinen Unterschied zu machen. Vorwärts ging es trotz der schweren Last in der schaukelnden, indianischen Gangart, sodaß ich ihnen bald nicht mehr folgen konnte. Auf manchem meiner Kanoe-Reisen waren diese Übergänge mehrere Kilometer weit und führten durch so wilde Strecken, daß da nichts war, woran ich mir die einzuschlagende Richtung, hätte merken können. Wenn wir einen solchen Übergang zu machen hatten, pflegte ich den Indianern so lange zu folgen, als ich ganz sicher war, die Richtung einzuhalten. Verlor ich ihre Spur, so hielt ich sofort inne und wartete geduldig ab, bis einer meiner treuen Gefährten, nachdem er seine Last bis zu dem bestimmten Punkt gebracht hatte, umkehrte, um mich abzuholen. Rasch ergriff er meine Last und eilte damit voran; und sogar dann noch, meiner Bürde entledigt, hatte ich alle Mühe, Schritt mit ihm zu halten.

Der Oxford-See ist einer der schönsten und malerischsten Seen, die ich je gesehen habe. Er ist etwa 40 bis 50 Kilometer lang und mehrere Kilometer breit. Er ist reich an Inseln von verschiedenartigstem Aussehen. Das Wasser ist von einer Durchsichtigkeit, daß man es mit der klaren, frischen Luft verwechseln könnte. Wenn seine Oberfläche durch nichts bewegt wird, kann man fadentief hinabschauen bis auf den Grund und in der Tiefe die großen Zische ruhig umherschwimmen sehen.

Ich besuchte einst den Oxford-See in Gesellschaft eines unserer Missions-Sekretäre, des wegen seiner Beredsamkeit berühmten Dr. Lachlin Taylor. Der Zweck unserer Reise war die Indianer aufzusuchen, welche an den Ufern dieses Sees jagen und in seinen Gewässern fischen. Die Reise dorthin war nicht gerade angenehm gewesen; der Regen hatte uns durchweicht, und die Moskitos hatten uns geplagt. Meinen Reisegefährten quälten sie mit solcher Hartnäckigkeit, daß er laut sein Los beklagte, sich in einem Lande zu befinden, das mit so abscheulichen Tieren gesegnet sei. Eines Nachts hörte ich ihn zwischen seinen verzweifelten Versuchen, sich ihrer zu erwehren, ausdrucksvoll die Worte anführen:

»Sie erfüllen die Luft, sie verdunkeln den Himmel,

Sie sind ein Fluch dieses westlichen Lands!«

Indes als wir den Oxford-See erreicht hatten, ließen diese Quälgeister uns für eine Weile in Frieden.

Die Sonne kam herrlich hervor, und wir hatten einige Tage des köstlichsten Wetters. Der Doktor fand seine gute Laune wieder und lachte, wenn ich ihn mit einigen seiner kräftigsten Ausdrücke über dieses Land neckte. Ich sagte ihm, ich hoffe, das Ergebnis seiner Erfahrungen würde sein, daß er fortan – wie jeder Missions-Sekretär es sollte – die lebhafteste Teilnahme für uns Missionare empfindet: würde, die in solch einem Lande Jahre hindurch leben müßten.

Wir machten die Reise in zwei Kähnen und hatten vier Indianer aus Norway-Haus zur Bemannung mit. Da der Doktor ein begeisterter Angler war, beschloß er, den Vormittag da zu bleiben, wo wir übernachtet hatten, damit er sein Glück versuchen könne. Seine erste Beute war ein prächtiger Hecht von über zwei Fuß Länge. Seine Begeisterung wuchs bei fortdauerndem Erfolg. Beredsamkeit entströmte seinen Lippen, wir wurden förmlich davon überflutet. Die Indianer blickten ihn staunend an, während der Strom seiner Rede über die Schönheit dieses Sees und seiner Inseln, des Wassers und des Himmels dahinflutete.

»Warten Sie einen Augenblick, Herr Doktor,« sagte ich, »ich kann zu der wilden Schönheit dieses Ortes noch etwas hinzufügen, was Ihrem künstlerischen Auge wohlgefallen wird.« Ich bat zwei wohlgebaute, schöne Indianer, mit einem der Kähne leise hinauszurudern bis an die Spitze einer Insel, die in schroffen Felsen aus den tiefen, durchsichtigen Fluten vor uns emporstieg, und deren Gipfel von einer malerischen Gruppe herrlicher Fichten und Balsamtannen gekrönt war. Ich wies die Männer an, auf der einen Seite des Bootes eine Angelleine hinabzulassen, und als sie sich in malerischen, schönen Stellungen befanden, die mit der ganzen Schönheit ringsum in vollständigem Einklang waren, hieß ich sie, regungslos still zu bleiben, bis jede leiseste Bewegung des Wassers, die durch den Kahn, verursacht war, aufgehört hatte.

»Oft und weit bin ich gereist auf den Riesenseen. Amerikas und habe den Tajo gesehen in all seiner kristallenen Schönheit. Ich bin über den Bosporus gerudert und in einer Feluke auf dem Nil gefahren. Auf den Kanälen Venedigs bin ich in der Gondel dahingeglitten und im Nachen über das Galiläische Meer und auf dem Jordan gefahren. Auf meinen Wanderungen durch viele Länder habe ich viele Orte von seltener Schönheit gesehen, – aber ein Bild wie dieses haben meine Augen noch nie geschaut!« Nie wieder hab ich diesen See in solcher Schönheit gesehen wie an jenem Tage.

Wir haben auf diesem selben See gegen wütende Stürme zu kämpfen gehabt, wo die Wogen uns zu verschlingen drohten. Einmal, als wir, so gut es ging, von Insel zu Insel eilten, uns so viel als möglich im Schutz der Küste haltend, rannten wir auf einen spitzen Felsen, der ein großes Loch in unsern Kahn stieß. Wir mußten unsere Ruder in verzweifelter Hast gebrauchen, um nur das Ufer zu erreichen. Als wir dort angelangten, war unser Kahn bereits zur Hälfte mit Wasser gefüllt und unser Mundvorrat und die Decken waren ganz eingeweicht. Eilig machten wir ein Feuer an, schmolzen etwas Pech und verschmierten damit das Leck im Boot. Dann ging es wieder vorwärts.

Und im Winter hielt König Frost auf der gefrorenen Fläche dieses Sees seinen wilden Reigen. Schrecklich waren die Leiden, die die Menschen und Hunde auf solchen Reisen zu erdulden hatten. Einen Winter war jedes Fleckchen meines Gesichts, welches dem erbarmungslosen Winde ausgesetzt gewesen, erfroren, trotz aller Umhüllungen und Schutzmittel, mit denen ich mich gegen die Kälte versehen, und die ich angetan hatte, soweit es mir möglich war, damit zu gehen, denn an ein Fahren war bei dieser Kälte nicht zu denken. Meine Nase, Wangen, Stirn, ja, sogar meine Lippen waren erfroren, und noch tagelang nachher hatte ich zu leiden. Cuffy, dem besten meiner Neufundländer Hunde, waren all seine vier Füße erfroren, und auch Jacks Füße waren noch tagelang nachher wund. Meine treuen Indianer litten ebenfalls, und wir alle erklärten den Oxford-See für einen der kältesten Orte und seine Stürme für weit schlimmer als die Moskitos im Sommer.

Die Indianer des Oxford-Sees gehören zu den schönsten im ganzen, großen Nordwest-Distrikt. Es war mir jedesmal eine große Freude, sie zu besuchen, was regelmäßig einmal im Sommer zu Boot und einmal im Winter mit dem Hundeschlitten geschah. Der Herr segnete meine Besuche bei ihnen. Die alten Glieder der Gemeinde wurden durch die Predigt und die Feier des hl. Abendmahls ermuntert und erquickt. Einige Heiden wurden bewogen, ihr altes Leben zu verlassen, und die Sache des Christentums faßte mehr und mehr Fuß bei ihnen. Missionar Brooking, und nach ihm der gelehrte und hingebende Missionar Corin German haben in gesegneter Arbeit auf dieser einsamen Missions-Station gedient. Jetzt eben steht der Indianer-Pastor Eduard Papanakis auf diesem Posten.

Vor vielen Jahren fand ich diesen Eduard als einen leichtsinnigen, der Sünde ergebenen jungen Mann. Einmal stürzte er vollständig betrunken ins Missionshaus und drohte mich zu schlagen. Doch die seligmachende Wahrheit fand den Weg zu seinem Herzen, und ich erlebte die Freude, ihn als einen am Kreuze demütig um Gnade Flehenden zu sehen. Seines Herzens Flehen ward erfüllt. Der Herr hat ihn gesegnet und von Kraft zu Kraft geführt, und jetzt verkündigt er seinen Landsleuten auf der Oxford-Station die seligmachende Wahrheit.

Als Antwort auf die vielen »mazedonischen Rufe«, die an mich gerichtet wurden, nahmen meine Rundreisen einen immer größeren Umfang an, so daß ich viel auf Reisen war. Meine Kähne wurden oft schon im Frühling ins Wasser gelassen, noch ehe die großen, schwimmenden Eisfelder verschwunden waren. In den gewundenen Kanälen offenen Wassers zwischen diesen Eisflächen suchten wir rudernd unseren Weg und gerieten dabei häufig in große Gefahr. Auf einer dieser frühzeitigen Reisen kamen wir an eine Stelle, wo die schwimmenden Eisfelder sich meilenweit vor uns ausdehnten. Nur ein ganz schmaler Kanal offenen Wassers lag vor uns. Im lebhaften Wunsche vorwärts zu kommen, schlugen wir diesen Weg ein und ruderten eifrig darauf los. Ich hatte zwei erfahrene Indianer als Bootsleute und war daher unbesorgt, doch erwartete ich irgend ein neues Abenteuer zu erleben. Diese Freude ward mir denn auch gründlich zu teil.

Wir hofften, der Wind würde den Kanal breiter machen und wir würden in offenes Wasser hinauskommen. Nachdem wir jedoch ein paar Kilometer so zurückgelegt hatten, merkten wir zu unserer größten Enttäuschung, daß das Eis in dieser schmalen Öffnung langsam, aber sicher uns zu umschließen begann. Da es vier bis sechs Fuß dick und die Schollen von sehr großem Umfang waren, besaß es Kraft genug, um ein ziemlich großes Fahrzeug zu zermalmen; unser zerbrechlicher Birkenkahn schien daher nur geringe Aussicht zu haben erhalten zu bleiben.

Ich sah voraus, daß wir beim ersten Zusammenstoß auf die Eisfläche springen müßten. Aber wenn nun dies geschehen war, was weiter? Was sollten wir ohne unsern Kahn und weit vom Festlande auf dem schwimmenden Eisfelde machen?

Indessen da meine Indianer in vollkommenstem Gleichmut verharrten, sagte ich nichts, sondern ruderte darauf los und wartete auf die weitere Entwickelung der Dinge. Näher und näher kam das Eis, bald war unser Kanal nicht mehr fünfzig Fuß breit. Hinter uns waren die Eisflächen schon zusammengetroffen, wir hörten das Knirschen und Brechen, wo die ungeheuren Massen aufeinanderstießen. Jetzt waren es noch etwa zwanzig Fuß von einem Eisfeld zum andern. Immer noch ruderten die Leute vorwärts und ich im Takt mit ihnen. Als das Eis uns von beiden Seiten so nahe war, daß wir es bequem mit der Hand berühren konnten, sagte einer der Indianer ruhig zu mir: »Missionar, wollt Ihr mir eines Eurer Ruder geben?« Ich reichte es ihm eiligst hin, und sofort steckte er es mit dem seinigen zusammen ins Wasser unter den Kahn und zwar so, daß das flache Ende der Ruder auf der anderen Seite des Bootes ein wenig über das Wasser herausragte. Der andere Indianer tat mit seinem Ruder dasselbe, nur in entgegengesetzter Richtung. Fast unmittelbar darauf drang das Eis von beiden Seiten auf uns ein. Aber da die Enden der Ruder höher standen als das Eis, ruhten sie natürlich einen Augenblick auf der andringenden Masse. Dies hatten meine kaltblütigen, klugen Leute bezweckt. Sie hatten einen Stützpunkt für ihre Ruderstangen gewonnen, und nun hoben sie, während die Eisfelder immer näher aneinander rückten, das Ende des Ruders, welches sie in der Hand hielten, und damit zugleich das Boot vorsichtig in die Höhe, und als die Eisfelder mit einem Krach aneinanderstießen, befanden wir uns mitsamt unserem Kahne auf dem Eise, und das zerbrechliche Fahrzeug hatte nicht einmal Schaden gelitten. Als wir nun rasch aus dem Boote sprangen und es weiter über das Eisfeld trugen, prallten die Eismassen an der Stelle, die wir soeben verlassen hatten, mit solcher Gewalt aneinander, daß das Eis in kleine Stücke zersplitterte; da konnte ich doch nicht umhin, den beiden Männern meine Bewunderung auszusprechen. Nach einiger aufregender Arbeit erreichten wir das Festland und warteten dort geduldig ab, bis Wind und Sonne das Eis zerstreut hatten und wir es wagen konnten, die Reise fortzusetzen.

Als wir von dieser Besuchsreise, die durch Gottes Gnade sehr erfolgreich gewesen war, wieder heimkehrten, merkten wir unterwegs die Übelstände, die das Reisen in solch gebrechlichem Fahrzeug, wie ein Birken-Kahn es ist, auf solch stürmischem See wie der Winnipeg mit sich bringt. Das Wetter war sehr unsicher, so waren wir vorsichtig von einer Landspitze zur andern gerudert. Wir nahmen unser Mittagsmahl auf einer Landspitze ein, die von den Indianern die Montreal-Spitze genannt wird, und traten von dort aus die Überfahrt nach der »alten Norway-Spitze« an. Die Überfahrt an dieser Stelle ist sehr weit und ungeschützt, und da dunkle Wolken drohend über uns hingen, ruderten wir, so schnell wir irgend konnten. Als wir noch einige Kilometer vom Lande entfernt waren, brach das Unwetter über uns herein. Der Sturm wurde immer heftiger, und bald flogen wir auf hohen, schaumgekrönten Wellen dahin. Meine Bootsleute waren sehr gewandt, und wir waren ohne Furcht; doch erforderte es die größte Geschicklichkeit, um auf den Riesenwellen, die in kurzer Zeit so groß waren wie die im Ozean, ohne Unfall hinauf- und hinabzufahren. Ein Kahn ist ein eigenartiges Fahrzeug und braucht zum Lenken in solch großen Stürmen eine sehr geübte Hand.

Wir kamen rasch vorwärts, erklommen in rascher Folge eine Riesenwelle nach der anderen, stets auf unserer Hut, daß nicht eine unvorhergesehene Bewegung der schäumenden Flut uns unvorbereitet treffe und den Kahn kentern mache. Da kam eine Welle von ganz ungewöhnlicher Größe heran, es glückte uns auch diesmal bis auf den schäumenden Kamm zu gelangen. Als es aber darauf ankam, auf der anderen Seite hinab zu fahren, schoß unser kleines Fahrzeug mit solcher Gewalt den Wellenberg hinab, wie ein Schlitten einen Eisberg hinunterfährt. Als wir die Sohle dieses Wellenberges erreichten, prallte unser Kahn mit so furchtbarer Wucht auf die Wasserfläche, daß die Birkenrinde von einer Seite zur anderen durchbrach. Natürlich strömte das Wasser mit ungemütlicher Geschwindigkeit ins Boot. Je mehr wir ruderten, um so schneller strömte es ein, da die Bewegung des Ruders das Boot zusammenpreßte und den Spalt öffnete. Schnell rollte ich eine Decke zusammen, schob sie sorgfältig in den Spalt und kniete darauf nieder, um sie festzuhalten. Der Mann an der Spitze des Bootes warf sein Ruder nieder, ergriff einen Kessel und schöpfte damit, so rasch er konnte, das Wasser aus, während der andere im Stern und ich in der Mitte für unser liebes Leben ruderten. Wir wandten uns nach den »Spinnen-Inseln«, welche über zwei Kilometer weit entfernt waren, und konnten nach harter Arbeit eine derselben erreichen, obgleich unser Kahn bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt war. Als wir so um unser Leben kämpften, und unser kleines Boot auf dem wilden See hin und her geworfen wurde, da lernten wir wie nie zuvor die Worte Davids verstehen, wenn er im 107. Ps. von denen spricht, die »mit Schiffen auf dem Meere fuhren« … »und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund fuhren, daß ihre Seele vor Angst verzagte, daß sie taumelten und wankten wie ein Trunkener, und wußten keinen Rat mehr – und sie zum Herren schrien in ihrer Not.«

Wir ruderten an einen Granitfelsen, der sich ganz allmählich ins Wasser hinabsenkte, soweit hinauf, als es uns möglich war. Dann sprangen wir aus dem Boot und zogen es vollends aus dem Bereich der Wellen. Rasch nahmen wir unsere durchweichten Decken und Vorräte aus dem Kahne und stülpten diesen um, damit das Wasser ausliefe. Als wir jetzt den großen Riß auf dem Boden des Kahnes in Augenschein nahmen, wurde uns die Gefahr, in der wir geschwebt, sowie die wunderbare Rettung, die wir erfahren hatten, erst völlig klar. Da konnten wir denn auch mit frohem Munde dem Herrn danken um seiner Güte und um seiner Wunder willen, die er an den Menschenkindern tut. Wir machten schnell ein Feuer an und schmolzen einiges Pech, wovon man stets einen Vorrat für solche Fälle mit im Boote führt. Der lange Riß wurde mit einem Stück Zeug bedeckt, welches in siedendes Pech getaucht war, der Rest des Peches wurde noch darüber gegossen und sorgfältig über die schwache Stelle ausgebreitet. Bald war es abgekühlt und hart geworden, und das Werk war vollendet. Wir nahmen etwas Nahrung zu uns, dann ließen wir unser Fahrzeug ins Wasser und setzten unsere Reise fort. Kein ernsterer Unfall traf uns mehr auf dieser Fahrt. Wir beendigten diese lange Kahnreise wie so manche andere dieser Art mit dem lebhaften Gefühl des Dankes dafür, daß wir die Möglichkeit hatten, die entlegenen Orte mit der frohen Botschaft des Heils zu erreichen; wie innig dankten wir aber auch Gott, daß wir nach. solch gefährlicher Reise wieder glücklich zu Hause angekommen waren.

Auf einer Reise nach dem entfernten Bezirke des Nelson-Stromes, wo ich einige heidnische Indianerfamilien aufsuchen wollte, sah ich einige merkwürdige Beweise von der Sehnsucht nach Gott, die auch in den Heidenherzen lebt. Am zehnten oder zwölften Tage unserer Reise schlugen wir unser Nachtlager am Ufer eines seeartigen Flusses auf. Während meine Leute mit Holzsammeln und dem Bereiten der Abendmahlzeit beschäftigt waren, wanderte ich einem bewaldeten Hügel zu, den man in einiger Entfernung erblickte, und erstieg ihn. Auf der Höhe angelangt, fühlte ich mich eigentümlich ergriffen durch den Anblick, der sich mir hier darbot.

Ursprünglich war diese Stelle dicht bewaldet gewesen, man hatte aber ungefähr jeden dritten Baum abgehauen, doch so, daß ein Stumpf von vier bis zehn Fuß Höhe stehen geblieben war. Diese Baumstümpfe waren durch rohe, kunstlose Schnitzarbeit in Nachbildungen menschlicher Gestalten umgewandelt. Hier und da erblickte ich die sog. »Hunde-Öfen«, einfache Löcher, die in den Boden gegraben und mit Steinen eingefaßt sind. In diesen Löchern werden zu bestimmten Zeiten des Jahres als religiöse Feier die Lieblingshunde gebraten (wobei die weißen bevorzugt werden), um dann von der Menge unter wildem Gebaren und widerlichen Zeremonien verzehrt zu werden. An verschiedenen Stellen sah ich die Zelte der Beschwörer und Medizinmänner. Diese Leute besitzen eine gewisse Kenntnis der Krankheiten und der Heilmittel, verknüpfen sie jedoch mit unglaublich viel Betrug und Aberglauben und üben eine wahrhaft despotische Macht über die Menge des Volkes aus. Die meisten dieser Beschwörer sind alte Faulenzer, sie verstehen es aber meisterlich, in allen Fällen den Löwenanteil zu erlangen, denn sie erhalten die übrigen Indianer in solcher Furcht vor ihren Zauberkünsten, daß ihnen beständig Gaben von Fisch und Wildbret zuströmen, um ihre Gunst zu erlangen. Diese Zunft besitzt die geheime Kunst, aus gewissen Pflanzen ein so schnell wirkendes Gift zu bereiten, daß ein Tropfen davon, unter die Nahrung eines Menschen gemischt, hinreicht, um ihm so schnell den Tod zu bringen, als es eine Dosis Strychnin tun würde.

Sie bereiten auch andere Gifte, die nicht so rasch wirken wie dieses, dagegen die entsetzlichsten Leiden zur Folge haben und die unglücklichen Opfer dermaßen entstellen, daß ihr Anblick schaudererregend und ihre Qualen unbeschreiblich sind, bis der Tod sie endlich erlöst.

Hier auf dem Gipfel des Berges sah ich all die traurigen Beweise dieses geknechteten, elenden Zustandes des Indianer-Volkes. Ich wanderte umher und betrachtete manche der Götzenbilder genauer. Einige von ihnen hatten auf den flachen Köpfen Opfergaben von Tabak, Nahrungsmitteln, rotem Baumwollstoff und anderen Dingen. Mein Herz ward betrübt durch diese Beweise eines so erniedrigenden Götzendienstes, und ich empfand tief, wie sehr ich der Weisheit und Hilfe von oben bedurfte, um den Leuten, die diese Götzen anbeten, Jesum Christum den Gekreuzigten in solch einer Weise zu predigen, daß sie sich bewogen fühlen möchten, ihn als ihren alleinigen Erlöser anzunehmen.

Während ich dort weilte, nachsann und betete, überfiel mich die Nacht, und ich war plötzlich von dichter Finsternis umhüllt. Dann aber erhob sich der volle Mond im Osten, und als sein Silberlicht diese ungeheuerlichen Gestalten erhellte, bot der ganze Platz einen wilden, unheimlichen Anblick dar. Meine getreuen Indianer waren durch meine lange Abwesenheit beunruhigt, – denn die Gegend wimmelte von wilden Tieren – und hatten sich aufgemacht mich zu suchen, als ich zum Nachtlager zurückkehrte. Wir nahmen unsere Abendmahlzeit ein, sangen ein geistliches Lied und hielten unser Abendgebet. Dann wickelten wir uns in die Decken und streckten uns auf dem Granitfelsen zur Nachtruhe aus. Obwohl unser Lager hart war und wir kein Dach über unseren Häuptern hatten, schliefen wir doch süß, denn es war ein Tag voll harter Anstrengungen und sonderbarer Abenteuer gewesen.

Nachdem wir am folgenden Tage noch etwa 60 Kilometer gerudert hatten, erreichten wir die Indianer-Horden dieses Landstriches und verweilten mehrere Wochen unter ihnen. Mit Ausnahme der alten Beschwörer empfingen mich alle aufs herzlichste. Diese Beschwörer nährten gegen mich die gleichen Gefühle, wie die Verfertiger der silbernen Tempelbilder in Ephesus sie gegen die ersten Verkündiger des christlichen Glaubens hegten. Sie zitterten für die Einbuße ihres Erwerbs. Sie wußten sehr gut, daß, wenn ich die Leute dazu bewegen könnte, den Christenglauben anzunehmen, es mit ihrem eigenen bequemen Leben ein Ende haben würde und sie genötigt wären für ihren Unterhalt zu arbeiten wie andere Leute – oder aber zu hungern. Ich besuchte sie in ihren Wohnungen wie die übrigen Leute im Lager, aber sie hegten einen Groll gegen mich im Herzen. Ich wußte freilich nichts von all ihren Bemühungen, uns zu schaden und zu vernichten, doch verstand ich, daß sie heftige Drohungen ausstießen. Aber der da gesagt hat: »Siehe, ich bin bei euch alle Tage,« der wachte gnädig über mir und schützte mich vor ihren bösen Anschlägen. Meine zwei Indianer wachten ebenfalls und beteten mit unermüdlicher Treue. Meine Erinnerungen an diese treuen Gefährten meiner langen Reisen sind von der angenehmsten Art. Ihre Anhänglichkeit und Ergebenheit war unvergleichlich. Alles, was sie irgend für meine Sicherheit und mein Wohlbefinden tun konnten, taten sie mit Freuden.

Wir hielten täglich drei Gottesdienste, und zwischen denselben unterrichteten wir die Leute im Lesen der Silbenschrift. Eines Tages, als ich mich mit einem alten, stattlichen Indianer unterhielt, fragte ich ihn: »Was ist eure Religion? Wenn ihr eine deutliche Vorstellung von einer Religion habt, so sagt mir, woran ihr glaubt?«

Seine Antwort war: »Wir glauben an einen guten und an einen bösen Geist.«

»Warum,« sagte ich, »verehrt ihr dann nicht den guten Geist mit euren Opfern? Ich kam neulich durch einen eurer heiligen Haine und sah, daß ihr dort einige Bäume abgehauen habt. Einen Teil davon habt ihr benutzt, um euer Wildbret und Bärenfleisch damit zu kochen; aus dem Rest habt ihr euch einen Götzen geschnitzt, den ihr anbetet. Warum ist ein Teil des Holzes heiliger als der andere? Warum macht ihr euch Götzenbilder und betet sie an?«

Nie werde ich seine Antwort und die eindrucksvolle, fast leidenschaftliche Art, in der der alte Mann sprach, vergessen. »Missionar,« sagte er, »des Indianers Geist ist dunkel; er kann das Unsichtbare nicht erfassen. Er hört des großen Geistes Stimme im Sturm und Donner. Er sieht die Beweise seines Daseins überall um sich her, aber weder er noch seine Väter haben je den großen Geist gesehen noch jemanden, der ihn gesehen hätte; so weiß er nicht, wie er gestaltet ist. Aber der Mensch ist das höchste Geschöpf, das er kennt, so macht er seine Götterbilder den Menschen gleich und nennt sie »Manito«. Wir verehren sie nur, weil wir nicht wissen, wie der große Geist gestaltet ist, aber diese können wir verstehen.«

Da trat mir plötzlich des Apostel Philippus Bitte an den Herrn vor die Seele: »Herr, zeige uns den Vater, so genüget uns,« und Jesu wundervolle Antwort: »So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich siehet, der siehet den Vater. Wie sagst du denn, zeige uns den Vater?«

Ich schlug meine indianische Bibel bei jenem wunderbaren 14. Kapitel im Joh. – Evangelium auf und verkündigte ihnen Jesum, den Gottes- und Menschen-Sohn. Während ich besonders auf sein Erlösungswerk als Gottes Sohn hinwies, redete ich zu ihnen von seiner Liebe und Bereitschaft, uns in allem zu helfen und uns aus Not und Zweifel ebenso zu retten wie von Sünde und Tod. Ich redete von ihm als unserem erstgeborenen Bruder, der dem Menschengeschlecht so nahe verwandt ist und uns in seiner verklärten Menschlichkeit zur Rechten Gottes vertritt. Bei diesen beseligenden Heilswahrheiten verweilte ich und zeigte ihnen, wie Jesu Liebe ihn so nahe zu uns gebracht, daß wir ihn mit des Glaubens Augen sehen können und in ihm das Herz Gottes mit allem, wonach unser eigenes Herz sich sehnt und verlangt. »Welchen wir nicht gesehen und doch lieb haben und nun an ihn glauben, wiewohl wir ihn nicht gesehen, und uns freuen werden mit unaussprechlicher und herrlicher Freude.« Mehrere Tage lang brauchte ich über keinen anderen Text zu predigen. Sie lauschten voll Aufmerksamkeit, und der heilige Geist ließ ihnen die vernommenen Wahrheiten so zu Herzen gehen und ins Gewissen dringen, daß sie dieselben voll Freude aufnahmen. Nachdem ich sie später noch ein paarmal besucht hatte, haben sie die Heilswahrheiten des Christenglaubens endgültig angenommen. Sie haben ihre Götzenbilder niedergehauen, die Hunde-Öfen ausgefüllt, den Wald gelichtet und jede Spur ihres alten, heidnischen Lebens verbannt. Und dort bei dem sog. Zusammenfluß der drei Ströme, auf demselben Fleck, wo früher die Götzenbilder unter entsetzlichen Gelagen angebetet und verehrt wurden, wo Tag und Nacht wüstes Geschrei und der Trommellärm der alten Beschwörer und Medizinmänner ertönte, steht jetzt eine kleine Kirche, in welcher diese selben Indianer, umgewandelt durch die Kraft der frohen Botschaft vom Sohne Gottes, vernünftig und bekleidet zu Jesu Füßen sitzen. Mein Besuch am Nelson-Strom hatte mir einen so starken Eindruck davon gegeben, wie notwendig es sei, daß ein eifriger Missionar sich dort ganz unter den Leuten niederlasse, daß ich ernstlich dafür eintrat. Missionar John Semmens, dessen Herz voll Eifer für die Mission war, und der herausgekommen war, um mir in Norway-Haus zu helfen, nahm meinen Ruf zu Herzen und beschloß dort die Arbeit zu beginnen. Er war in hervorragender Weise für diese schwierige und verantwortungsvolle Arbeit geeignet. Doch kann ich nicht beschreiben, wie viel er zu leiden hatte, – das Gedächtnis davon ist droben angeschrieben, unser Herr und Meister weiß um alles und wird es ihm vergelten. Die Erfolge seiner Arbeit sind groß und gesegnet gewesen.

Auf der Stelle, wo ich die Baumstümpfe zu Götzenbildern geschnitzt fand, ist hauptsächlich durch Bruder Semmens Einfluß und persönliche Anstrengungen das Kirchlein errichtet worden. Im letzten Briefe, den ich aus jener Gegend erhalten habe, schreibt man mir: »Die Indianer hier bekennen sich jetzt alle zum christlichen Glauben. Viele von ihnen beweisen auch durch ihr Leben, daß Jesus in der Tat ihr Erlöser und Seligmacher geworden ist. Die Trommeln der Beschwörer sind alle verstummt, alle Zeichen des alten, heidnischen Wesens sind verschwunden, wie wir hoffen, für immer.«

»Die Wüste und die Einöde wird lustig sein, und das Gefilde wird fröhlich stehen und wird blühen wie die Lilie.«

Diese Verheißung hat sich auch hier herrlich erfüllt, und dem gegenüber schrumpfen alle Mühsale und Leiden, die ich als erster Anfänger dieser Mission zu ertragen hatte, in nichts zusammen. Mit frohem Herzen preise ich es, daß mir, »als dem allergeringsten unter den Heiligen ist gegeben diese Gnade, unter den Heiden zu verkündigen den unerforschlichen Reichtum Christi.«