|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Im Waadtland, aber auch auf arrondierten Rebgütern des Seelandes, wie z. B. u̦f em Chapf über Twann, werden die gelesenen und zum wịịnle (Li. 1609) bestimmten Trauben i der Bränte ( S. 365) gleich i’ n Trüel (s. u.) ’traage oder ’treit. Auf so mannigfach verbitzlete Weinbergbesitzen, wie sie am bernischen und neuenburgischen Jurasüdgehänge die Regel bilden ( S. 231 f.), wäre das kompleet nid (radikaal nid) z’mache. Da müssen umfänglichere Transportgeräte die zuweilen stundenweite Entfernung zwischen Trüel und Rebe vermitteln.

Hierzu dienen in erster Linie Zü̦ü̦bere von gleicher, auf 100 l geeichter Gröößi. Trotzdem der voll Zü̦ü̦ber dementsprechend viel wĭ̦gt (Ins: wägt), macht oder ist, muß er möglichst liecht, dazu handlich und solid gebaut sein. Er besteht daher aus ụụsg’spaltnem, d. h. der hööch Wääg oder stän͜dlig gespaltenem (nicht lĭ̦gglig oder der läng Wääg g’spaltnem) roottannigem oder fiechtigem (Erl.: fi̦chtigem) Holz: aus Fiechte, ahd. fiuhta. Nur wenn’s sịị mueß, ist er wị̆ßdannig und damit etwas schwäärer (schwẹẹrer). (Äichig sind bloss die im Keller verwendeten Chällerzü̦ü̦bere.)

Einige Zeit vor dem Leset werden die Züber und übrigen Mostgschi̦i̦r (Ins und alt Tw.: -g’schi̦i̦rn) aus dem Trüel, dem Chäller oder dem Rĕ́mịịse fü̦ü̦reg’noo und neuerdings ụụspu̦tzt. (Einen « Essuie-tine» z’räiche schicken dabei etwa neckische Welsche einen ungewitzigten Jungen, der dann eine mit schwerem Stein beladene Hu̦tte an den Rücken gehängt bekommt.) 1 Darauf werden die Geschirre 384 z’g’schwalle too, damit sie verschwalli. Denn i der Tröcheni sị si̦ erlä̆chchet (erlächnet; vgl. sich erli̦cke, S. 6); sị sị rü̦nnig woorte; si̦ rü̦nne wohl sogar wi̦ n es Si̦i̦b oder wi̦ ’ne Haberrịtere (Tw.: -rị̆ter).

In tunlichst erreichbarer Nähe des Leseplatzes nun, am liebsten natürlich an offener Heerstraße, reiht sich in stolzer Zịịlete, die Namensinitialen des Besitzers dem Beschauer zukehrend, Züber an Züber. Selbst ihre beträchtliche Zahl säit frịịlich (frịịli) no nụ̈ụ̈t gegen die mehr als 900 Züber, welche es bloß im Erlacher Weingelände während der Lese von 1834 mit ihrem köstlichen Inhalt über Nacht im Freien zu bewachen galt. Da̦ isch mḁ mäṇgisch acht Tag nid us de Chläider choo. 2 Zur Hut des so sauer erworbenen süssen Guts kam aber noch die Sorge um seine Bergung. Es galt, mit Aufbietung aller List leere Züber z’verstecke, z’er ntlehnne, wohl auch z’stịbịtze, weil es immer und immer an «Holz» (Ins) fehlte. 3

Stattlich fällt die Reihe immerhin auch heute aus bei größern Weinbergbesitzern und zugleich Weinhändlern, welchen kleine Besitzer, wo nid sälber trüele, ihren Leseertrag ab der Räbe im Züber verchạuffe.

Auf den Mostplatz, wo Brente um Brente in die Züber g’läärt werden soll, wurden diese hergefahren u̦f dem Mostwaage. Und nun wird mit bereits ( S. 371) geschilderter Kraftentfaltung g’mostet. Die Trauben werden verstampft, g’stu̦ngget (neu Tw.: g’stu̦nket). Jede neue Brentenlast wird abeg’stampft, um einer weitern Platz zu schaffen. Das tut in kleinerem Betrieb der Bräntetreeger, in größerem ein eigener Angestellter: der Moster. Er ergreift z’beedne Hän͜d an den ausgedrechselten ( d’drääite) Handheebi die Keule: den Moster, wie dagegen zwecks Nachfüllung der Brente auf dem Leseplatz bloß z’äi’r Han͜d das Mosterli, Bräntemosterli. So heißt (in Ins) aber auch der ( Hördöpfel-) Stu̦ngger oder -Stämpfel (Kartoffelquetscher), wie hinwieder der Traubenquetscher auch der Stu̦ngger, das Stu̦nggerli (neu Tw.: Stu̦nker-li) ist. In Lü. sagt man: der Stụ̈̆nggel.

Als Trị̈ị̈bel stampfe travestiert man in Tw. das bekannte Kinderspiel, in welchem der Kopf des ausersehenen «Opfers» zwischen die Knie seines «Peinigers» geklemmt wird, indes des letztern Fäuste auf des erstern Rücken das Sprüchlein sekundieren:

Tippis Tappis

Äierlappis (statt: Haberlappis)!

385 Wi män’ge Finger han i uuf? (statt:

Wi män’ge Finger streckt der Bock

Auf seinem Kopf?)

«Drei!» (oder irgend eine Fingerzahl.)

Hättisch (z.B.) vier erroote,

Chënntisch de̥ un͜der em Bëckli duure schnogge! (statt:

Chönntisch Tụ̈ụ̈beli broote!)

Der im Erraten Ung’fel lig muß weiter erroote, bis er endlich ị̆hm drụf chunnt, ị̆hm druff isch und unter Faustgetrommel auf dem Rücken, das eben Trị̈ị̈bel stampfe heißt, entlassen wird. «So schlöö me̥r alli drịị, drịị, drịị!» lautet dabei der Bescheid auf die getroffene Wahl des Inquirierten unter drei zur Sühne anerbotenen guten Dingen: Chääs, Broot, Wịị (statt: Hammer oder Bịßzange). Der (in der Regel gewählte) Wein muß eben zuerst als Most g’stampft werden, wie das Brot als Getreide ’trösche (s̆s̆), der Käse mit Gewalt gepreßt.

«Brentenleeren»

Transport der Trauben

vom Weinberg zum Züber

Käi G’spaß verstäit dagegen der z’äärnstem die Trauben quetschende Mann an häiße Daage eines just guten Erntejahres, wo d’Bättler u d’Schelme und d’Wäspi sich melden und er begreiflich zur Abwehr der letztem nid emool taarf raụke. Denn der Räbmḁ mueß sụụfer (sụber) sịị wi n e Chääser. Bloß der Bräntetreeger erhält grad no äxtra guete Tuback geschenkt, damit er darob das ụụselääse der goldensten Beeren vergääs. — Einen außerordentlich profitlige n und förderlichen Ersatz des Moster bietet in größern Betrieben die Mostere: die Trụ̈ụ̈belmühli, Trüelmü̦hli, Trüele, welche vom Trü̦llezieijer (Ins) in Bewegung gesetzt wird. Von dieser Traubenmühle lạuft meh abb.

Sowohl zur Eigentumskontrolle des Rebherrn wie auch für den Kauf und Verkauf werden die Züber mittels irgend eines als Verglịịchschü̦ü̦beli gebrauchten Lesegeschirrs na̦’m Määs vergli̦chche: Ihre Füllung wird ausgeglichen auf das obligatorisch schweizerische Maß hin, welches das Chü̦ü̦beli als das heutige Lịterchü̦ü̦beli (das alte Zähntchü̦ü̦beli), den Züber als den hundertlịterigen Züber bestimmt. (Die 99 l fassende gerle der Neuenburger.) 4 In diesem letztern geben inwendig eingetriebene Messingnägel mit breiten Köpfen die obere 386 Grenze von 50 und von 100 l an. Nun sollen beim Füllen mit Zübermost diese Negeli d’deckt sịị, oder sie solle schwü̦mme: die neue Füllung auf dem Mostplatz soll nicht bloß die Mitte des Nagelscheibchens — wie die Norm erfordert — sondern den höchsten Punkt erreichen. Worum?

Das ụụsespri̦tze und die Entweichung von ịịg’mosteter Luft während der Wegfahrt wird die Füllung erst auf das genaue Maß zurückführen. Aus z’volle Zü̦ü̦bere wird also ụụseg’mässe, in zu wenig gefüllte ịịneg’mässe.

Acht bis zehn derart volle Züber gäben es Fueder, Mostfueder. Man ladet also mit ihnen den Mostwaage, dessen vorgespanntes Roß geduldig g’wartet het — vielleicht schon sich freuend uf e Mäie (Strauß), der zur letzten Saisonfahrt sein Chome̥tschịt zieren wird. Die Züber kommen in stolzer Reihe auf das Mostgụ̈ụ̈fi 5 des danach auch Gü̦fiwage geheißenen Mostwagens zu stehen. Dieses Gü̦ü̦fi besteht in der Hauptsache aus zwei flach g’sa̦gte Bäüm, welche verhööchti Randlịịste tragen, um das seitliche abrü̦tsche der Züber zu verhüten. (Beim Faßgü̦ü̦fi sind diese Gü̦ü̦fibäüm rund, d. i. zylindrisch.)

Das Züber lade ist aber ein Erweis von Kraft und Gewandtheit, der gelernt sein will. Zwei Männer fassen eins ums andere der schweren Geräte an je einem der beiden Horn oder Ohre: der je drei heraufragenden Lochtaue (Lochdauben), deren mittleri, äxtra bräit geschnitten, so durchlocht sind, daß sie eine sichere Handheebi gewähren. Die beiden andern Hände fassen den Züber un͜der am Gaargelchopf (s. u.). Ein selbstkommandiertes auf! oder hoor! 5a sichert die Gleichzeitigkeit der Grịịf, und in elegantem Schwung ( Schlu̦ngg, schli̦ngge) ist die Ladung vom Boden ụụfg’noo und veröörteret. Der Mostfuehrmḁ besteigt das Mostgü̦ü̦fi, um die Züber fahrbereit zu rücken.

Also vo Han͜d, wie ein ganz äxtra starche Räbmḁ, ein Simson, der a lläini auch es Fueder abz’lade imstande wäre, indem er so ’ne Züber i der Stemmi nimmt: mit waagrecht ausgestrecktem Oberarm und senkrecht ausgestrecktem Vorderarm. Kräftige Glieder erfordert aber auch das ablade mit der durch die Züberloch du̦u̦rg’steckte 387 Züberstange (Most-, Laadstange), womit man im Neuenburgischen auch uụf̣ladet. (Es ist der neuenburgische téneri.) 6 Die besten dieser, wie ein Turnerreck langen und dicken Stangen sind eschig oder äschig: sie bestehen aus Esche oder Äsche (s̆s̆), besonders dem von Lüscherzern gelieferten Moosäschli; sie sind liecht, und sie fäädere, ohni z’verheie. Sehr brauchbar sind auch die Stangen aus (Weiß- oder Schwarz-) Dorn.

Die Züber werden in die riesige Most- oder Trụ̈ụ̈belbü̦tti, wenn nicht in die zwoo, drei Bü̦ttine 7 eines sehr großen oder in das Bü̦tteli eines beschränkten Preßraums ụụsg’läärt. Es folgt ein sorgfältiges ụụswüsche, um nichts von dem kostbaren Stoff la̦ z’nüüte z’goo.

Die Bottiche behalten ihre süße Belastung e Zịt lang, damit d’s Most si ch setz. Nachher loot mḁ d’Bü̦tti ablạuffe, indem man den Auslaufhahn drääit, wi we nn mḁ Wịị abzu̦u̦g: mi zieht d’Bü̦tti ab. 8 Ist die Preßvorrichtung von der Bü̦tti etwas entfernt, so tritt der Chällerzü̦ber in den Dienst. Auch Răselierzüber ( S. 30) geheißen wird derselbe, wenn er aus dem Bottich g’fü̦llt ist, über den genügend langen und sehr glatt gehobelten Răselierlade geschoben, oder gut seeländisch: g’răseliert. Sind dagegen Bottich und Presse nooch bi nenand, so tritt der Mostchaarst mit seinen drei oder vier sehr breiten, dünnen, aus weichem Eisen bestehenden Zi̦ngge (Zinke) in Aktion. Er heißt eben so häufig d’Mosthạue, weil man damit tüchtig in den Inhalt des Bottichs ịịhạut, um ganzi Schụ̈ụ̈ble in ausgiebigem Schlụngg auf die Presse zu werfen. Auf diese kommt auch der bereits tüchtig im Jääs (s. u.) begriffene letzte Inhalt der Gäärstande, wovon in Bälde zu reden ist.

1

Gign. 31. Vgl. das «Tuurnersalb»

Gw. 397, den «Habermutz» im Emmental zum «Zerfasern» der Hafer-«Ähren» (gleich dem der Dinkelähren) usw.

2

Großrat Stucki in Ins († 1915).

3

Drastisch geschildert:

Favre 200. 202.

4

Favre 196.

Gerle ist

ger-ula (Traggerät).

5

Güfi aus l.

cophinus (Tragkorb); vgl.

M-L. 2207.

5a

Zu Erlach rufen die Kinder beim

schli̦ttle bergab:

Oor, oor, oor! Süst nimm i di bi de Hoor! Das kann gekürztes

hors route! hors voie (

u̦s Wääg, u̦s Wääg!) sein, dessen Anlaut h in

hoor! mitgesprochen wird. (Zu frz.

hors aus l.

fŏras: ad foras: zur Tür [hinaus]! vgl.

M-L. 3431.) Hieraus abgeleitet: Fort aus der für euch gefährlichen Bahn! Achtung! Haltet euch gefaßt! Jetzt!

6

Zu

tenēre (tenir: halten).

7

Vgl.

Lf. 322;

schwz. Id. 4, 1138;

Kluge 67. 81.

8

Eine der so mundartgemäßen Objektsverschiebungen.

Die Qualität der Trauben, die Beschaffenheit der Presse und die Art ihrer Behandlung entscheiden gemeinsam darüber, äb’s guet oder schlächt trüeli. Im erstern Falle trüelet’s achtz’g bis fụ̈fenachtz’g Brozä́nt, wenn nicht ’s Dü̦nne sogar auf 88% ansteigt. Der Räste ist Treeber.

Der neu Wịị ist größtenteils Voorschutz, kleinstenteils Ụụsdrü̦ckete. Jener «Vorschuß», Vorla̦uf, die «Essenz», mère goutte, Malte. Malten (Li. 1592, 1609) 1 ist das untrüelet Most, welches 388 aus der Mostbü̦tti durch deren geöffneten Hahn aus- und aus der Preßmulde vor deren Arbeit als Schwall und Schwetti abfließt in das unter der Presse eingesenkte Mostbütteli. Frisch aus diesem getrunken, schmeckt er gar chäibisch guet, und sein noch unvergorener Zucker ist eine Hauptquelle rasch erneuerter Muskelkraft. Das merkten sich klösterliche und städtische Rebenbesitzer, welche häufig weiße Malten (von Weißweintrauben) als Abgabe forderten. Aber auch das schlaue Mostroß vor dem Mostwage wäiß öppis dḁrvoo; mit bemerkenswerter List trachtet es e Mostzüber z’errecke. Eine in Tüscherz zum Ersatz eingespannte und losgewordene Kuh holte sich damit den Tod: d’s Most het im Mage g’jääse und het si̦ versprängt.

Allein, solch untrüelet’s Most ist z’mastig für si ch z’bhaa. Es lạuft öölig ụụs: schwäär (nid lääbig), und wird bald brụụn von Farbe, lin͜d im Geschmack. Es würde in kurzem umstoo, wenn sich ihm nicht, vom Weinproduzenten glịịchlig vertäilt, konservierende Stoffe beimischten, namentlich der Gerbstoff: der Tannin (-Stoff). Solchen aus Traubenkernen zu gewinnen, wird von Fachmännern sehr empfohlen. 2

Hieran besonders gehaltreich sind eben d’Chäärne, sowie d’Hü̦ltsche; auch d’Gräät (Tw.) oder Grappe (Ins, vgl. S. 277) bergen sie. Sie mit G’walt z’berchoo, ist eine Hauptaufgabe der Weinpresse.

Eine zweite tritt hinzu: den zerquetschten Fetzen der Rotweintrauben, deren Farbe man dem aus ihnen gewonnenen Wein erhalten will, die Farbstoffe zu entreißen. D’Farb li̦ggt (Erl.: lị̆t) i de Hü̦ltsche. Schon deswegen wird d’s Roote a lläini und vorab g’lääse, wenn es nicht ( S. 280) wegen zu geringen Ertrags i d’s Wị̆ße g’heit wird, das es nid fäärbt. Soll es dieses tun, so mueß d’s roote Most öppḁ vier bis fụ̈ụ̈f Daag jääse (gären, s. u.). Länger nicht, sonst teilen die Kämme dem Wein auch ihre mißbeliebige chratzigi Sụ̈ụ̈ri mit. Zum Zwecke solcher Auslaugung des Weinrots bleiben kleinere Quanta im Züber stehen, größere kommen in die eigene Gäärstande. Da sich hier zunächst Cholesụ̈ụ̈ri vom Traubenzucker abspaltet, so stịgt (wallet) d’s Most und muß täglich zweimal abeg’mostet (abeg’stampfet) werden, bis Dicks und Dünns glịịch schwäär geworden sind, so daß es vo sälber fallt (si ch setzt). Ein als Sänkbode beweglicher Dechchel der Gärstande hindert, daß der Jääs oder der Wall über den Rand des Gefäßes ụụfe chaa. Ein überg’spräitets Äschetuech wehrt alls U̦sụụfere ab.

Auch der Tóggeier («Tokayer», S. 281) erhält auf diese Weise 389 sein eigenartiges Rooseroot oder den Schi̦ller, ebenso ihri rächti Faarbb die als Graau oder sonstwie aufzutischende Sorten. Was hier hauptsächlich um der Farbe, geschieht in der Ost- und Mittelschweiz um der Haltbarkeit auch der Weißweine willen. Der Mụschgidä́ller ( S. 285) hinwieder muß von den Hülsen seinen eigenartigen Muskatgeruch und -geschmack bekommen, die aber von den mitgärenden Kämmen teils absorbiert ( ịịgschlü̦ckt), teils verderbt würden. Daher sind die Muskatellertrauben vor dem Verbringen in die Gärkufe z’stru̦pfe oder z’grappiere. Solches Abkämmen besorgt im großen eine Máschine. Im kleinen vollzog es sich vormals an Oobesitze, an welchen gemäß dem Satze, daß, wenn öppis zum Mụụl ụụsgäit, nụ̈ụ̈t drị gäit, der Hausherr zu fleißigem singe animierte. (Wie im Leset, S. 364.) So wurde das einträgliche Entbeeren zum erträglichen Entbehren.

Züber tragen

Transport der eingestampften

Trauben nach der Presse

Der Muskateller würde aber Gräätchu̦st auch dann abbekommen, wenn er so stark wie die übrigen Weinsorten gepreßt würde. Drum wurden und werden seine Beeren da und dort gar nid d’drückt, sondern i d’s Feßli too, halb u halb mit gutem, frischem Most anderer Sorten übergossen und im Frühling abgezogen. Die Beeren geben dann eine äxtra gueti Trueße.

Die Weißweine werden dagegen in der Westschweiz durch Süeßdruck gewonnen: sie kommen sófort nach der Lese und der Quetschung unter die Presse.

1

Gr.

maltha war das weiche Schreibtafelwachs, l.

maltha Bergteer, deutsch Malte 1. Mörtel, 2. schlammig weißer Vorlaufmost. Vgl.

schwz. Id. 4, 213 f.

2

OW. 25, 342 f.

Als Presse elementarster Art dienen — d’Füeß, von Menschen nämlich. Die werden damit doch o wịder äinisch sụụfer, und si̦ gäbe dem Wịị ḁ lsó n es äigets Chü̦stli; ja, sonst gehaltlose Weine werden damit chü̦stig. Im Seeland ist freilich ( richtiger Wịịs) diese Art so alt wi di chlịịnne Stäine; seit ihrem Bestehen isch scho mäṇgi Mụụs in es an͜ders Loch g’schloffe.

Allein das «Treten» mit der Ferse ( Fäärßere) ist doch so bodenständig deutsch, daß es in seiner ablautenden Intensivform «trotten» 390 frz. als trotter entlehnt und schon älter deutsch als trotten und die Trotte zurückentlehnt wurde. Man konnte unter letzterer die Baumpresse verstehen: den Stamm einer kleineren Fiechte (Fichte) oder einer ( Wĭ̦ß-) Tanne, dessen nicht befestigtes Ende mit einer Win͜de nieder gedrückt wurde; oder es konnten, wie am uralten Trü̦el zu St. Niklaus bei Bellmund, sowie im Feld zu Steffisburg, zwäi Bäüm in ähnlicher Weise wirken. Mit solcher trota, truta, trutta, trote, 1 Trotte hat man z. B. 1390 zu Ligerz «den wyn getrottet». Zu Bern stand 1364 «Ougers trote»; 2 noch hat Brüttelen seinen Trottewääg, und der trottebaum manch einer «alten Trotte zu vier Mann» beschlug ein eigenes trottehûs.

Solch hinter der Kultur nachhinkendes Sprachgut, das an einer neuen Einrichtung die Bezeichnung der verdrängten haften läßt, begegnet uns auch in der durch Luther schriftdeutsch gewordenen Kelter, der ostfränkischen Kalter, dem altlothringischen chauchoir aus calcatorium und der hieraus entlehnten ahd. kelktra, zu calcare (treten, wie z. B. der Orgeletrapper als « Calcant» tut), und dies wieder aus calx (Ferse, eigentlich: die Stampfende). 3 Daß man aber noch vor einem Menschenalter, z. B. auch im Badischen, die Trauben ụụstrappet het, sagen Augenzeugen. Sehr früh trat jedoch neben diese Arten des Pressens die Anwendung des drehbaren Hebels. Nach solchem drääije 4 benennt sich die Torkel, graubündnerisch: Toorggel mit dem Torggelbett und -baum, gehandhabt vom Toorggelmeister, 5 sowie der Trüel, 6 Trïel, zum trüele, triele dienend.

Zur nämlichen Lehnwortsippe gehört die Drehwalze z. B. als Äichhorntrülle und als Strafmittel ( Ins 566, auch Tw.), sowie als die Trü̦lle zum trü̦lle des vor dem Lagern zu bewahrenden Getreides, um Biel als die Troole und das troole bezeichnet. Auch das «sich walzen» und das «kollern» ist ein troole, das «wälzen» ein trööle. Ein Rundholz ist ein Trööli, die Teigwalze ein Tröölholz oder ein Troölnagel, das Schieben einer Gerichtssache auf die lange Bank eine Tröölerei. Der Rekrut ( Rege̥rụtt) wird zu gewandtem «si ch chehre» erzogen: trü̦llet, und Fertigkeiten werden ịịtrüllet.

391 Die ersten zur Weinbereitung dienenden Trüel waren Schraubenpressen als Differenzialpressen. Sie nahmen mit der Schwerfälligkeit ihrer Holzkonstruktion einen so gewaltigen Raum ein, daß sie sich in keinen Wohnraum einfügten. Sie beanspruchten einen eigenen Schäärme und konnten damit nach sich Flurstücke benennen. So die Trüelere auf dem sonnigen Abhang über Gümmenen; die Trüelachere zu Gampelen; Burgers Trüelwääg zu Erlach; Reben zu Burgers Thrüll ebd. 1573. Die bernische Regierung besaß um 1731 einen Trüel zu Suncort (in der Su̦nke̥rt ebd.) und ein Trüelhụụs am Stad, also am See, der bis i d’s Stedtli Erlach reichte. Auch die Landschaft Ins besaß einst ihren Trüel; das alte Müeterli desselben (s. u.) wurde 1798 verkauft. 7 Erst so umfängliche Gebäude wie das Twanner Bu̦chsihụụs ( S. 203) umfaßten auch den alten « Trüel sammt Bü̦tti und Zugehördt» (1728) und setzten ihn in Verbindung mit dem freien Trüelhof, der um 1727 für etwa 25 Fässer Raum bot. Der mit einer B’setzi belegte Trüel zu Engelberg herbergte auch noch einen Bachofe (1770) und ein Bụụchööfeli (1800) zum Bäuchen ( bụụche) der Wäsche, sowie das Trüelchemmi (1836). «Trüel» bedeutet also hier überall zugleich den Raum für die Weinpresse und deren Umschwung; und es verbleibt dieser Name auch, wenn die Presse längst weg ist. Der zu ebener Erde liegende und mit der Gasse verbundene Raum dient in solchem Fall als Vorratsraum oder als Werkstätte z. B. für Stickel z’mache u. dgl., und bietet vollgenügend Platz für si ch z’chehre, ohni daß mḁn an allne Orte (Ecken und Enden) aa ist. Nicht wenige solche Trüele aber wurden zu Verkaufs- Läde oder Gaststube umgebaut.

Zübertragen

Echte alte Weinbauern indes, die ihren Wein vom Faß (s. u.) oder ab em Trüel verkaufen, nachdem er vertrüelet oder ụụstrüelet ist, beschäftigen nach wie vor im Trüel (Preßraum) am Trüel (Preßapparat) ihre Trüeler (1634: Trüller), 8 welche unter dem Trüelermäister stehen.

Angetan mit dem allzeit weißen halbrịịstige Trüelerschu̦u̦rz oder Trüelerfü̦ü̦rte̥ ch (1771), genährt mit währschafter Trüelersuppe (1841), mit magerem Chääs oder gesalzenem Fleisch neben nassem Zubehör, heute bei taghellem elektrischem Liecht arbeitend, statt bei der frühern Trüellantäärne oder gar dem als Pandụ̆́derli 392 bemitleideten Notlämpchen spiegeln sie mit ihrem ganzen Gehaben die Hablichkeit ihres Brot- und Weinherrn.

1

Graff 5, 522.

2

Font. 8, 582.

3

Walde 117. Näheres: Jud in Z. f. r. Ph. 38, 39;

M-L. WB. 1491. 1493. 1534;

Kluge 237.

4

Als l.

torquēre, frz.

tordre, vgl. «davon torkeln».

5

Luck; vgl.

Gign. 33 f.

6

Drehen heißt gr.

tréchein. Die Lastwinde der Griechen und Römer: die

trochalía, tróchlea wurde auch, und schließlich bloß, als Weinpresse gebraucht: als der frz.

treuil (

M-L. 8929), als der westschweiz.

Trüel; der

trui und

tru wurde als vermeintlich herzustellendes

trou das

trou des Nonnes als die Kelter des Freiburger Kloster Magerau (

Maigre auge) zu St. Baise nahe der Station der Biel-Neuenburg-Bahn.

Ung trüll pour trottier le vin de la Diemerie (Zehntwein,

Zähntewii) stand 1492 zu Twann.

7

LBI. 64.

8

SJB. B 431.

Beobachten wir sie an ihrem Werk! Wir lernen damit zugleich den Aufbau alter und neuer Trüel kennen. Alle lassen sich als kleinere, tragbare Tragtrüele und als fix eingebaute Trüele n unterscheiden. Die kleinsten alten Trüeli werden etwa als eine Nu̦ßdrü̦cki oder ein Nu̦ßchnü̦tscher bemitleidet. Sie werden in kleinen Betrieben denn auch vorteilhaft ersetzt durch die praktische und handliche Schaffhụụsere (von Rauschenbach). Zwei riesenhafte alti Möbel dagegen lagern ungebraucht zu Erlach. Fünf Ungetüme ihrer Art arbeiteten miteinander im Tschugger Inselhụụs.

Aus den ụụfg’rüstete, zwägg’machte, g’rangschierte, g’schlagne Trüel (I mues däm go der Trüel schloo) wird der Bäck ụụfg’schü̦ttet. — «Der Bäck» ist ursprünglich svw. «schneidender Hieb» und ist ein Verbalabstrakt aus «bäcke», welches z. B. im Simmental und Oberhasli «schneidend schlagen, schlagend zerhauen» bedeutet. 1 Wie aber z. B. «der Baach» im Emmental 1. das Backen ( bachche) und 2. die auf einmal in den Ofen geschobene oder zu schiebende Menge Laibe, Kuchen usw. mäint (es ist die Bachchete oder der Schu̦tz) — wie ferner der Druck sowohl das drücke wie das ụụsd’drü̦ckte und das zu Pressende ist, so ist der Bäck das Gemengsel von Saft, Hü̦ltsche und Grappe, das nun der folgenden Behandlung unterworfen wird:

Die mit der Mosthaue ( S. 387) schön glịịchlig verzogeni Masse erleidet die erste Pressung, und es wird ihr sodann zum ụụslạuffe Zeit gelassen, bis sie vertropfnet het. 2 Dann wird der Trüel ụụftoo und der Bäck seiner Packung entledigt, um die kostbaren weinbildenden Stoffe, zumal die Gerbstoffe, auch dem Innern der Masse zu entreißen. Man schnịịdet oder (zer-) hạut der Bäck z’zwäine Mool zu etwa vier Prismen und preßt ihn neuerdings. Eine dritte und letzte Prozedur dieser Art ist das Zerschneiden und Auseinanderrücken der Teile, so daß kleine Chä́nel oder «Kanäle» (Ins: Karnääl) als Abflußrinnen entstehen: man chäänlet, chäärnlet, chäärnet (in Tw.: spaltet) den Bäck. Es werden nämlich bei dieser Gelegenheit mit dem als eine Mostschroote in Dienst genommenen Häüschroote am Platz des ehemaligen Schrootịịse (Tw. 1791, 1823) 393 oder der Traubenschrote (1829) die riesigen Preßkuchen auch z’ri̦ngsetụ̆́m g’schroote, abg’schroote. Gerade, wenn’s guet mostet, verlạuft nämlich der Bäck gärn: er flieht unter der Presse weg; d’s u̦ssere flieht, nämlich un͜der den Lade fü̦ü̦re. Dieses G’flohnne und Abg’hạune wird mit den Händen zerzupft: verru̦pft — mi ru̦pft der Bäck — und verri̦i̦be, so daß er körnig oder chäärnig sich anfühlt. Dann wird es über den neu z’sämmeg’stoßne und verääbenete (veräbbnete) Bäck hin verstreut.

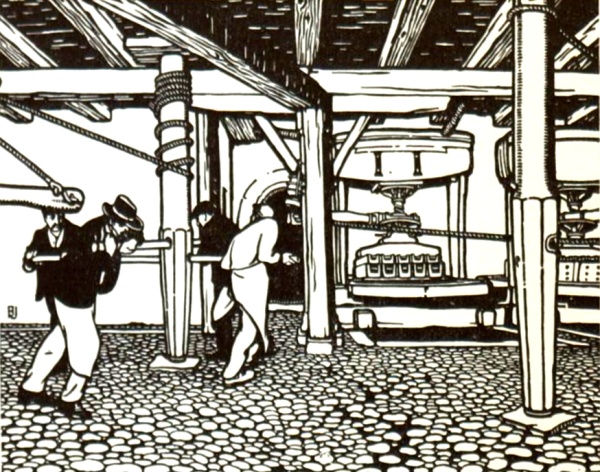

Weinpresse alten Systems im Hause Max Engel in Klein-Twann

Vom ersten ụụfdue bis zum definitiven abdue eines Bäck soll solcher uf d’s allermin͜dste vierezwänz’g Stun͜d unter der Presse liegen. Bei kärglichem Leset, wo es die möglichste Ausnutzung des Stoffes gilt, gäit’s lenger, bei sehr reichem und demgemäß rascher zu bewältigendem Leset min͜der lang, bis e neue Bäck ụụfg’schü̦ttet wird und der alt ab chunnt. We nn mḁ pressiert ist, muß man darum der Bäck e chläi jaage, indem man ihn in kürzern Fristen preßt. Es heißt dann: er ma g’s no äinisch erlịịde; mir wäin ihm no äis gää! mir zieh no äinisch oder no ne Chehr; 394 mir wäi ’nḁ no äinist näh. Aber hübscheli, er chotzet süst (zerläuft)!

1

Verwandt mit picken; vgl.

schwz. Id. 4, 1111.

2

Über solche Inchoative mit -n- s.

Braune, got. Gr. § 194;

Wrede § 126.

Der quadratische, etwa 1½ m lange und breite Hohlraum, welcher den Bäck aufnimmt und am Boden oder seitlich die Flüssigkeit entläßt, heiß der Trüel im engern Sinn oder die Trüelmuelte, auch d’s Trüelbett. Das ist nach heutigem Bau ein durch sorgfältiges ịịschaale mit Brettern glattwandig gemachtes Betonstück mit einem 10 bis 15 cm hohen und breiten Rand, d’s Boord oder d’s Böörtli oder d’Verhööchig geheißen. Der Holztrüel älteren Baues läßt sich zum tröchne usenand näh. Seine Einfassung, der Chaste, Trüelchaste, besteht aus vier Brettern von 4 dm Höhe, welche mittelst Höögge oder Strụụbe mit Schließe zusammengefügt und wieder gelöst werden. Durch große Löchli fließt d’s Dünne ab. Während der Pressung müssen die Schließe durch umlaufende Ịịsestange, wo e chläi Spi̦i̦s häi (nachgeben können) oder wie früher (z. B. 1852) durch Spanntrogchöttine, wo z’sämmezoge häi, gesichert werden. Vier eigene ịịsigi Strụụbe (Schrauben) erhöhten vormals die Sicherung.

Die holzige Trüelmuelte erlächche über den Sommer und bedürfen des Stopfens (des vermache) der Ritzen. Hierzu dient der dreistrangig ’zü̦pfet oder ’trü̦tschet (zu Trü̦tsche geflochtene) Chnospel oder die Chnospe (Tw.), in Vermengung mit dem zum Verstopfen der Schiffsritzen gebrauchten Bast, früher vo wilde Lin͜den im Wald ( S. 23), auch etwa d’s Li̦nt geheißen. Dieser Chnospel — oder d’Chnospe — ist der Rohrkolben: Typha angustifolia und Shuttleworthii, dessen weibliche Exemplare die fingerslangen braunen Cholbe oder Tru̦mmeschleegeli tragen. Diese faltsche Chnospe taugen nicht zum vermache, sondern nur die wahre: die männlichen Exemplare mit den schwertlilienartig oben auseinander gehenden schönen Bletter, welche mannshoch und fast armsdick, glatt wi n e Sabel, weich, elastisch und haltbar gewachsen sind. Die Äänerländer enthoben vormals dem stillen, fụụle Mooswasser ganzi Wäägeli voll dieser Pflanzen, um sie links des Sees an Mann zu bringen. Links des Sees holte man den seltenen Stoff sogar ob em Fụ̈ụ̈rstäi hinter dem Gästler.

Die Mulde wird getragen von dem sehr stark gebauten ächig Chlötz als der Schwelle, Trüelschwelle.

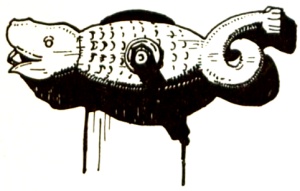

Diese heißt auch das Rößli. Die Teile der uralten Keltern, welche in verschiedener Aufschichtung zur stärken oder schwächern Pressung aufeinander lagerten, trugen ebenfalls Tiernamen mit symbolischer Deutung 395 und heute vielfach verdunkelter Bedeutung. Wie der Welsche von einer «chèvre» (tserva) und einem «poisson» (peso) 1 sprach oder spricht, so die alte Seeländersprache namentlich in und um Ins von der Chatz, namentlich aber von Baarge in der Grundbedeutung junger Eberchen 2 (vgl. unten) als kleinen Balken, über welchen quer gelagert die halbi Moore (Mutterschwein) und die darauf placierte Moore eingetrieben werden: g’schlaage. Die Stücke heißen zusammen d’s G’schlächt, dessen Umdeutung zu « sexus» solche Benennungen der gebräuchlichsten Haustierzucht entlehnt haben kann. 3 Noch in den heutigen Weinbau und von hier aus tausendfach verzweigt in das übrige Gewerbsleben hinein reichen zwei Ausdrücke, deren Herkunft aus der Schweinezucht mḁ nid wu̦u̦rd glaube: Schraube und (Schrauben-) Mutter. Aber «Strụụbe» und «Strụ̈ụ̈bli» 4 geht über «Schraube» und scrōba 5 zurück auf die lat. scrōfa. 6 (Vgl. die Umwandlung des Skorpion in den Storpion.) Und die Bezeichnung des Müeterli als des «Muttergewindes», innerthalb dessen das «Vatergewinde» seine Spiralen zieht, ist durch die technische Sprache gegeben. In die nämliche Symbolik der Weinbausprache gehören Schloß und Schlüssel, schlüßle.

1

Gign. 37.

2

Mhd. WB.

3

Wie aber «

sexus» (zu

secare:

Walde 707) und gr.

týpos, Typus (zu

typ-t-ein, schlagen), ist «Ge-schlech-t» zunächst eine Zusammengehörigkeit von «Schlägen», die nach Art des

Iischlaag von Zaunstützpfählen die Bildung eines «Verschlags» (

Verschlacht, Underschlacht) und damit die Absonderung von in der Reinzucht zu erhaltenden «Schlägen» (Rassen) erzwecken. Diesen soll das

g’schlacht bleibende Individuum

naag’schlaa, es soll nicht

ung’schlacht «aus der Art schlagen», soll nicht gleich dem verwilderten Zuchtgenossen

vom Näst g’schlaa.

4

Mit Explosivstütze wie bei S-t-rom usw.

5

Walde 690.

6

Kluge 413;

M-L. Wb. 7748 ff., vgl. 7747.

Die Teile des Ụụfsatz, mittelst dessen die moderne Pressung vollzogen wird, tragen nun durchwegs prosaisch bildlose Namen. Da legen sich über den Bäck zunächst vier bis sechs gewichtige Latte von der Art der die Ziegel und Schindeln tragenden Dachlatte. Über sie kommen chrụ̈tzwịịs, für daß es rächt guet z’sämmebin͜dt, dünnere und breitere ( Trüel-) Laade. Es folgen, wieder über Chrụ̈tz und also gleichlaufend mit den Latten, je nach dem Druckbedürfnis in ein bis drei Schichten zu je vier Stück, und zwar nach oben immer dünner (und dafür hertholzig), die ( Trüel-) Lääger. Diese an Orgelbaßpfeifen erinnernden Holzstücke sind, damit man beim daartue und dänne näh si ch nid ganz chlemm oder su̦sch blessier, mit Gri̦ffe versehen. Das nämliche gilt vom Leist: dem wieder über Chrụ̈tz auf die Lääger gelegten massiven, harthölzernen Klotz von etwa 150 cm 396 Längi, bis 50 cm Bräiti und 25 bis 30 cm Hööchi. Er wird oft noch mit Eisenschrauben verstemmt, für daß es ’nḁ nid verjaagi (bei zu starker Pressung verspräng). Es kann dies auch verhütet werden durch die untergelegte Sohle, welche die oberste Läägerschicht ersetzt.

Die Pressung erhält ihren Aasatz, sowie ihre Lenkung ụụse un aabe in der Strụụbe, Trüelstrụụbe ( S. 395). Die besteht beim Holztrüel aus Nußbạum. Das Nußholz ist nicht spältig, poliert sich gut und lạuft gäärn, weil es nicht wie andere Hölzer rụụch ist. Im Nootfaal läßt es sich ersetzen durch Bergahorn oder Ulme (I̦lm). Solche Schrauben von etwa 25 cm Durchmesser können gelegentlich mitten in strenger und dringender Arbeit lo goo — das chlepft! — (das könnte bei schlechtem Guß auch den ältesten Eisenschrauben passieren) und das Werk aufs verdrießlichste unterbrechen. Nun sind alle Kelterschrauben gu̦ßịịsig (bestehen aus Gu̦ß) und gestatten, obwohl dreimal kleiner (10 bis 15 cm im Durchmesser) eine viel flinggeri Arbeit. Unvorsichtiges forßiere kann sie allerdings chrümme; de nn sị sị nụ̈t meh.

Auf dem Boden des Trüelraums verstemmt und in der zementenen Mulde ịizịmäntet, bedürfen die eisernen Schrauben weder der alten Strụụbezwinge (1791) noch der Verfestigung an der Trüelraumdecke. Eine solche Sicherung gegen das ụụsschlụ̈ffe (Erl.: -schlịffe) oder uụṣrü̦tsche verleiht dagegen der Holzschraube das Müeterli, Strụụbemüeterli, Holzmüeterli. Dieses «Schraubenmütterchen» ist ein ganz gewaltiges Balkenstück aus Äiche (z. B. 1803) oder Nußbaum von 3 m Länge und fast 1 m² Stirnfläche, verbi̦sset mit dicken Verschlußkeilen. Das Klotzige dieses «Mütterchens» wird aber im Trüel der alte Länti zu Kleintwann (Haus des Großrats Max Engel) künstlerisch behoben durch das geschickt angebrachte, schöne Wyttenbach-Wappen.

Die Standfestmachung der Kelterschraube durch das a d’s holzig Müeterli aag’schrụụbet ịịsig Müeterli verlegt den Schwerpunkt des Hebeldrucks nach oben; die erhöhte und dafür einzige Verfestigung im Boden und in der Mulde verlegt ihn nach unten. So wird die Presse alten Stils zum Oben-ábe-trüel, die Presse neuer Bauart zum Un͜den-ụụf-trüel. 1

Auf und ab nun dreht sich am G’win͜d der Schraube der einarmige, lange Preßhebel. Als Aasatz dient ihm ein dreifaches eisernes, früher auch möschigs (s̆s̆) Gebilde, bestehend aus dem Chraage, dem Chranz und der Pfanne. In letzterer lag z. B. 1829 die Nuß, 397 ähnlich dem runden Scharnierstück am Flintenschloß, welches den gespannten Hahn hielt. (Die Nuß ist überhaupt es Gläich, welches aus Gelenkkopf und Gelenkpfanne besteht; in dieser dreht sich jener.) Die wie eine Kuppel aussehende Pfanne stützt den gezähnten Chrage, welcher in seinen beiden außerordentlich starken Schlaufen ( Öhri) den durchgesteckten Trüelspaa rre aufnimmt.

Weinpresse aus neuerer Zeit im Hause Hubacher, Twann

Sehr einfach arbeiten nach diesem System neue kleinere Pressen, indem der etwa 2 bis 3 m lange eiserne Hebel des Hebeltrüel bei seinen hin und her vollführten Bewegungen von etwa 30° bis 40° in die Zän͜d des Chrage eingreift, bis erstens (zuerst) links und de nn rächts unter lautem Klixen eine der beiden Schließe (ein Versteller) ịịfallt. De nn het e̥s’s (es hält)! indem der Sparren nicht ụụsrü̦tscht. Nach ähnlichem Prinzip scheinen alte kleine Spanner (1804) am Spanntrüel (1827) gearbeitet zu haben.

Für die Bewältigung großer Ernten dagegen wachset der Trüelspaare oder -spaate (Balancier, oder Darm, 1827) zu 10 m Länge an. Er trägt am freien Ende einen Eisenring mit Schlaufen zur Aufnahme eines Trüelsäili, an welchem mehrere Männer zieh. Es gab 1776 im Twanner Ängelbärg rịịstigi Säil von 25 m Länge, ja, 398 zu Tw. 1797 solche bis zu 119 Bärnschueh. Auch kürzere Seile älterer Pressen lassen sich bloß anwenden mittelst des zum Doppelzug ausgebauten Rollensystems. Eine an möglichst weit entfernter Wand angebrachte Schịịbe, Trüelschịịbe, nimmt das Seil auf. Sein noch freies Ende lịịret si ch spiralig um die mitten im Trüelrụụm senkrecht aufgepflanzte und in starker Fassung drehbare Wälle, Trüelwälle (den Haspel 1797, die Win͜de 1797). Zu ihrer Handhabung bedarf es der heißen Arbeit von vier Männern, welche durch die zwei Loch des durchbohrten Trüelbaums zwei sehr starke Stangen du̦u̦restecke und nun jeden dieser vier Trüelaarme als eine Handheebi zum drääije brauchen: als eine manivelle, woraus das Mắniwell und schließlich glücklich der Mắnuel geworden ist. 2

Kindern dienen diese vier Manuele etwa als Rößlispi̦i̦l zu dem — allerdings recht gefährlichen — rößle.

1

Vgl. die «D’s-under-obe Schweli»

Lf. 63.

2

Vgl. die nächtliche Kelterszene zu Spiez in

Robert Scheurers, des Seeländer Dichters, herzigem Büchlein «Heinrich von Strättlingen», Kap. 16.

Mi sött mäine, die so gründlich ausgetorkelten Traubenrückstände wären nur noch guet für u̦f d’s G’schöör. Aber ŭ̦́haa! Noch sind die Chäärne nicht völlig ausgenützt. Was sie als e̥s g’wü̦sses Chü̦stli noch bieten, liebt zwar der Weinhändler nicht, wohl aber seit dem Anhalten der langen Mißjahrreihe derjenige kleine Rebenbesitzer, dessen Bedürfnis nach wenigem Haus- und Feldtrunk mit den Ernteerträgnissen sehr wenig Schritt hält. Er übergießt darum den Bäck mit Wasser und wirft in die neu ausgepreßte Flüssigkeit Staubzucker (alt: Zugger). Er gewinnt mit solch nochmaliger scharfer Pressung den Nachpreßwein, Nachwein, Tresterwein, Treeberwịị, Spülwein. So heißt die lat. « lav-ura» 1 oder lūra, lōra, ahd. auch lurra, mhd. lûre, liure, leur, lohr, glûre, der Lauer, die Lurke, von welchen Peter Suchenwirth behauptete: Trebern und glawrn sind peßßer vil denn chriechisch wein. 2 Da man mit solchem Nachwein französische Rotweine verschneidet ( pique) oder biggiert, heißt er auch piquette, rechts des Sees Pị́ggett, linksseeisch aber Pị́ggette (-wịị), mit welcher Wortform das noch Ungewohnte dieser Prozedur angedeutet ist. Das nämliche besagt die sarkastische Umstellung des Grund- und Folgeverhältnisses: Wo si̦ Pị́gget g’macht häi, het’s käi Wịị meh g’gää. Ein anderer 399 Sarkasmus liegt in der Korrektur: Dier müeßet nid säge: Piggette; dier müeßet säge: Bŏ́schŏlee ( Beaujolais) oder Hal lauer oder Grenoble. (Er wirkt «schnällziehend» wie der aus Grenoble kommende beste Zemänt.) Zum Trinken alli Stun͜d konnte allerdings eben nur die Piquette verführen. Die frühern Weinbauern verbesserten verdorbenen Wein, indem sie ihn auf den bezuckerten Trestern neu preßten. Solche Umgärung behebt namentlich den Schimmelgeruch (das grääiele). 3 Für den bernischen Weinhandel ist indessen dieses Manöver (gleich dem Gallisieren) verboten; nur Pị́ggette (Pịggétte) z’berchoo (zu «bekommen» = zu erzielen) ist erlaubt.

Aber auch nachdem der Trüel abprotzt 4 (1834: «aufgeräumt») ist, sind die Träber oder ist der Treeber 5 noch vielfacher Verwendung fähig. Er liefert Grünspan (spanisches Grün für Siegel, Spắgrüeni, Spanngrïen, Erl.: Spanggrüen), Potasche, Essig, besonders aber den Treeber als Branntwein.

Zum Treeber brönne bestand vormals beinahe in jedem Haus eine Brönnerei mit einfachstem Brönnhaafe, dessen Bedienung im Winter mit dem Stickel mache u. dgl. im Trüel in äim zue g’gangen isch. Heute dienen hierzu kompliziertere Appḁräät, mit welchen auch edlere Schnäpps ( S. 269) sich herstellen lassen. Ein solches Großgeschäft samt einem Apparat für ’bbrönnte Trääsch und Treeber z’tröchne betreibt eine Aktiengesellschaft beim Nußhof zu Gampelen.

Zum vorgängigen ịịbäize (um die Gärung hervorzurufen) dienen Treeberbü̦ttine von 6000 bis 7000 l Wassergehalt, welche früher im Boden uf Lätt ịịgg’loo gsi̦ sịị, heute frei in stolzer Parade zwäg stan͜de. Bitze wie Quadersteine, von den Bäcke abg’schroote, werden ịịg’macht, ịịp’hackt, ịị’bbanket, uf enand ’tischet (s̆s̆; nur leichte Gegenstände werden ’bbịịget) und fest g’stampfet, so daß kein Luftzutritt das graaue (die Schimmelbildung) hervorrufen kann. Eine das Ganze deckende Lehmschicht hilft nötigenfalls dieser Abwehr nach: mi verlättet der Techchel.

Der im Brönnhaafe oder -chessel entwickelte Dampf muß vor seiner Entlassung noch Kochdienste leisten. In ere Halbstun͜d wird als 400 spezifisch seeländischer Leckerbissen der Treeberwụụrst (Ins) 6 gar: eine ganz gewöhnliche, aber von Träberdunst durchsättigte Wurst. Sogar Katzenbraten soll bei dieser Bereitungsart so trefflich herauskommen, daß es keiner Tschịngge bedarf, um ihn als sehr gut zu taxieren. Ein in dieser Beziehung erfahrenes Landeskind erklärte bei Anlaß eines solchen «Zweckessens»: I ha scho Chatz g’chá, aber dás isch nid Chatz!’ 7

Keine Rääte̥ch (Randen) ferner schmecken so gut, wie die zugleich mit den Trestern übertoonne und ụụseg’noonne. Zum Herausbefördern dient die eigene Treeberzange (gebaut wie eine doppelte Grabgable, deren Zinken aber gegeneinander greifen).

Die bbrönnte Treeber dienen, gleich warm mit Runkelrüben (Erl.: Bŭ̦́ndangße, Ins: Bódangße) vermischt und mit Salz aag’macht, als milchreiches Viehfutter. Die rạue (rohen) 7a dagegen machen die Tiere schnääderfrääsig und wirken vi̦ll z’hitzig: sie erzeugen Ụụsschleeg. Erkaltet, geben die erstern noch guten Rebendünger oder auch, zu Chääsli gepreßt, torfähnliches Brennmaterial. Es brönnt aber besser weder Tu̦u̦rbe.

Auch trefflichen Wiesendünger liefern die Abfälle: si̦ gäbe guete Wase. Die twannerischen Besitzer von Matten äänet dem See und zu Nidau ( S. 36) kauften darum b’brönnti Treeber z’Wäidligewịịs für zehn Franken, führten sie wohl auch gelegentlich (z. B. 1769) wider altes Verbot u̦s em Amt ụụse, um jedoch mit de bloße Chöste ab der Zetti z’choo. 8

So lehrt mḁ bi’m Räbmḁ d’s chlịịnste Dingeli z’Ehre zieh, zumal wenn so viel Schweiß und Fleiß dranne (d’raa) hanget.

1

Walde 441;

Columella 12. 40.

2

Mhd. Wb. 1, 1054. Wohl in der gleichen Meinung, wonach das Kofentbier (Klosterbier) als nachgebrautes Getränk zuträglicher ist als Vollbier.

3

Schellenberg: die Behandlung der schweizerischen Weine (Frauenfeld, 1905) 124.

4

Der «zwei-räderige» Karren: l.

bi-rotus wurde it.

biroccio (wie

caroccio Karosse), venez.

birozzo, deutsch militärisch der Protzwagen und die Protze (

Seil. 4, 9). Im (gelegentlich stürmischen

uf- und

abbrotze) mischt sich das

protzig tue des

Protz, Brotz (bayr.-östr. svw. Kröte:

Kluge 357) ein. (

He, i cha jo goo!)

5

Setzt ein verlornes

trast voraus als Parallele zu «der Trääsch» (ostschweizerisch) und

der Traast (bernisch) — d. h. Geruch und Geschmack fauliger Gärung — woraus Trester geworden ist. (

Kluge 464.)

6

Vgl. «das»

brâtwurst (

mhd. Wb. 3, 827). Das sonstige Deutsch sagt nur «die» Wurst.

«Der Hanswurst» ist der Hans, welchem alles «Wurst» ist: dessen «absolute Wurstigkeit» alles nur vom Standpunkt guter Eßbarkeit aus beurteilt.

7

Vgl. hierzu

«du» porc, «du» veau usw.

7a

«Roh» ist rou, rau,

rạu, «rauh» ist

rụụch. Von diesen total verschiedenen Wörtern ist rauh, altdeutsch

rûch svw. haarig,

ghoorig («haarig auch im übergetragenen Sinn von «widerhaarig», unangenehm befremdlich), wie noch das «Rauchwerk» und der mit ihm betriebene «Rauchhandel» besagt. Auch «struppig» und «runzlig» ist svw. rauh,

rụụch. Roh =

rau dagegen, altdeutsch

rô, ist

ung’chochchet wie im Ursinn des Wortes das blutige, rohe Fleisch und das rohe, dicke Blut: der l.

cruor, welchem die ahd. Grundform

hravēr für «roh» entspricht. (

Walde 203 f.;

Kluge 366. 376.) Wie nun aber

usööd (eigentlich: was sich nicht «sieden» läßt) zu der Bedeutung «unbehandelbar» (

intraitable), unhandlich,

uhantlig gekommen ist, so «roh» zum Sinn von «ungebildet», indes man sich durch

rau eher an rauh (

ru̦u̦ch als «unfein», «unsanft») erinnern läßt.

8

NB. 3, 248.

Auf dem Wege der Gärung (s. u.) soll das Most im Trüel zum Wịị im Faß werden. Er kommt zu diesem Zwecke bei großen Weingeschäften in den bis auf 20° erwärmten Gärkeller, von hier in den schön chuele Wịịchäller von gäng glịịcher (glịịchliger) Weermi (7-10° R) und, ab’zoge, in den Fläschechäller. Schon mittelgroße Geschäfte vereinigen alle drei als Abteilungen in einem G’halt oder G’chalt, das aber als ein Hauptgegenstand ihres Berufsstolzes der Rede ruft: I ha meh Fräüd a mene schöne Chäller, weder a mene schöne Sắlong. 1 Warum auch nicht bei peinlicher Chälleroornig, wo man alls fịịsterlige a sị’m Platz fin͜dt? Wo auch kein Sụụrzụ̈ụ̈g oder dergleichen die (allzeit erneuerte) Chällerluft verdeerpt? Zumal links des Sees, wo die Keller fast zu ebener Erde liegen müssen (so daß es auch kein abeschlụụche des Weins gibt).

Am Zeugstock

Studie von Anker

Die guten alten Keller sị alli g’wölbt und stoßen etwa noch an das G’wölbli für Erdfrüchte, wenn nicht dies als Flaschenkeller dient. Ein von Zeit zu Zeit wiederholtes b’schieße mit Chịịslig erhält sie chüel und vermittelt den so nötigen energischen Luftaustausch ( d’Ärdweermi) dur e Bode. Zi̦mäntböde sind geradezu verwerflich, wo 402 sie nicht in täüffe Chällere doch das Grundwasser abhalten müssen. Zu den selbstverständlichen Dingen gehört das peinliche sụber haa durch den im Faß- oder Chällerchi̦ttel vo schwarzer Zwilche (1790), wenn nicht in blaau bạu wo̥l liger Chüefferblụụse steckenden Arbeiter.

Keller wie der des Bellelay-Klosters, in welchem man unter mächtigen Böge und G’wölb durch mit Roß und Wagen ịịneg’fahren ist, 2 bilden (wie alte riesige Pressen, S. 391) eigene Gebäude. Man denke an den auf eigenem Chällerwääg (1808) erreichbaren Tschugger Keller, an die Villa et Ruelle de la Cave (Nv.). Ihre Sicherung erforderte bravi doppelflüglige Chällerdoor, Chällerpforte n (1803) mit uberschieße ntem Oberrand, mit festem Saarschloß und Hohlschlüssel, gegenüber welchem ein gewöhnlicher Kellerschlüssel bloß wie das Ịịseli erscheint, mit welchem man in alter Zeit es Hööggli ụụsdoo het.

Fügbaum im Gebrauch

Keller-Etat-Bücher (z. B. von 1824) verzeichnen ein ganzes Register verschiedenartigster Faß oder Fesser nur schon als Weinfässer. Im weitesten Sinn ist ja Faß = Gefäß alles, was fasset: das altdeutsche pei- oder biefaß als Beijichorb; das liechtfaß als Ampeli; das handvaß als Wäschbecki; das lügevaß ein Lugner; das schandevaß als der Tụụ̈fel, das tugentvaß dagegen als der Tugendbold. 3 403 Als Fässer benennen wir bis heute das Salz-, Mehl-, Essig-, Öl-, Wasser-, Zucker-, Dịnte-, das Je̥ps-, das Bschü̦tti- usw. -faß.

Aber selbst der so enge Begriff des Wịịfaß und -feßli legt sich in eine lange Reihe von Einzelbegriffen auseinander. Das Herbstfaß und -feßli barg Herbst- oder Trüelerwịị für das Leservolk, das Her refaß den Her rewịị; und Schaffner Irlet verfügte 1722 über 5 große Pensionsfaß. Das Fuerfaß (1569) oder das fuederig Faß (um 1482) brachte als großlächts (1698), als immer noch ganzes, oder aber als Halbfaß (1743 u. ö.) oder sogar zịhligs (d. h. heute in Tw. mittelgroßes, sonst aber kleines) Faß Wein aus der Ferne. Das Rịịffaß, 1734 Ryfffaß (1732 Reiffaß) führte Ryffwein aus La Rive, und so speziell aus «Vyfiß» 1562 bis 1565 unter dem Landvogt von Thorberg. Der erhielt jährlich 20 bis 30 «ryffaß» = 10 bis 15 Landfaß mit «rotem ruchem wyn». Aus alter Zeit begegnet uns ferner das Wärmuetfeßli (1700 Wermetfeßli) zu 20 bis 40 l «Wermetwyn» (1699). Das alte Fuerfaß heißt heute Transportfaß. Eine Art desselben ist das als Last für n es Roß berechnete Landfaß von 1000 bis 1200 l.

Verzierung

am Fügbaum

Dagegen lagert im Keller als Schenkfaß der Schänkbohler. Er ist, wie der Branntewịịbohler (1791) und Lụ̈trigbohler, der Herbstbohler (1778) oder -boller (1837), das Bohlerli (1791 von 109 Maß) 4 von Gestalt chu̦u̦rz u dick, was freilich der Grundform des Booler oder Bŏler 5 widerspricht. Denn dies ist ein langes und schmales Rohr, aus welchem unter knallendem pole (Erl.: paale, Grundwort zu «poltern») g’schosse wird: eine Art Chatzegrin͜d, «Schießprügel» oder dgl. Eben dieser Prügel oder Knüppel ist l. der fustis, frz. le fût, pv. aber die fusa, und es gehört zu allerlei nur erdenklichen Vergleichungen mit seinem Aussehen 6 auch die fuste de vin (Li. 1797), die Fụ̈ụ̈ste, Fị̈ị̈ste als Schenkfaß, die anderwärtige Fụ̈ụ̈te als das tụụsiglịterige länge Landfaß, die futaille als die Tonne. Auch vom «Stück», welches wohl wie «Stock» eigentlich «Abgehauenes» 7 bedeutet, sprechen der Artillerist und der Weinhändler. Jenem ist das Stu̦ck die von Stu̦ckchnächte bediente Kanone (wie z. B. 1712 das Stücklein, Stückli), diesem in Deutschland das Stückfaß das so und so viel Stück (Maß) Wein enthaltende Gefäß. Nicht anders ist die gallische « pettia», frz. la pièce, 8 die länglich 404 gebaute, 100 bis 500 l fassende Bieße, sowie die (etwa 600 l starke) Sprịtbieße und das etwa 200 l große Bießli. Die gleichwohl ansehnliche Dicke kommt zur Geltung in der gut beleibten Weibsperson als der rächte, der dolle, feerme Bieße und dem etwas bedenklichen Bießli,

Wie aber echtes und deutsches Französisch zuweilen recht sehr auseinandergehen, so ist jenem unsere pièce = Bieße vielmehr die piepende pipa, pipe, von uns auch wieder als die Bị̆pe (von 500 bis 700 l) entlehnt. (Zu den anderweitigen Übertragungen der pipe 9 gehört z. B. das Pí̦wott ( le pivot der Uhr.) Nicht rund wie alle Transportfässer und Däili Lagerfässer sind, sondern fast wie ein Blettli flach gedrückt, also sehr stark ówal, war ursprünglich die (jetzt ebenfalls bauchig zylindrische) feuillette (100 bis 200 l fassend), sowie die halb so große mifeuillette: d’s Feullietli.

Schön verzierter Zirkel

Im Zusammenhang mit dem graubündnerischen Ponz 10 und Ponzji steht das Pu̦nsche̥rli. In solche Fäßchen von 10 bis 30 l verteilten Weinhändler, wenn sie große Lagerfässer mit einem Mal leerten: abg’füllt, debitiert, verpu̦nscherlet häi, Wein unter Landwirte, welche mit ihren Heuete- und Sichlete-, gelegentlich auch mit Chindbetti-Pu̦nsche̥rli oder Pu̦ntsche̥rli sich einstellten. Die sogleich mit silberige Füflịịber aus den mitgebrachten Söiblootere oder Tuechseckli bezahlten Portionen machten solches verpuntscherle zu einem guten Geschäft.

Die Punscherli kamen indes u̦s der Mode, wie die ihnen ähnlich gebauten Löögel, angeblich, wi̦l si̦ schwäär sị z’bu̦tze g’si̦i̦. Das war allerdings der Fall, wenn man sie mit Trueße und sogar mit Unrat mancher Art verschmierte. Richtig gepflegter Wein aber erhielt sie selber in gutem Stand und blieb in ihnen ganze Tage über schön frisch. Darum bildeten die doppelsäumigen (zweihundert Maß haltenden), aber auch kleinern und ganz kleinen Löögel (s. u.) vormals zu Amme̥rzwịl-Wịịgaarte bei Großaffoltern den Gegenstand einer beträchtlichen Hausindustrie 11 und wurden von Heuern und Weinbauern gerne zur Bergung des Vespertrunks oder Kochwasserbedarfs auf ferne Arbeitsplätze 405 mitgetragen. Zum Magglinger-Häiet (s. u.) wanderte das ovale, 10 bis 15 l haltende Magglinger-Loogeli aus Tannenholz mit, indes das rund (zylindrische) Wịị-Loogeli aus Eichenholz, 1-5 l fassend, «stärkere» Bedürfnisse befriedigte. Es gab auch Loogel aus Chestene- und aus Chirschbaumholz, jene sehr billig, diese sehr angenehm. Aber jene häi’s nid lang g’haa, und beide waren rasch verschlịịmmt. «Loogeli» 12 ist eine Verkleinerung aus Loogel = Lŏgel, Lĕgel. Dies ist als lagella (eigentlich lagenula), selbst verkleinert aus lagēna, lagœna, lagāna, lagūna aus gr. (der oder die) lágȳnos: tönernes, gläsernes oder aus Weiden wasserdicht geflochtenes Gefäß mit flaschenartig engem Hals und weitem Bauch, an Henkeln tragbar, 3½ l haltend. 13 Nach solchen Loogel bezog man z. B. 1535 14 und 1555 in Twann den Lehenzinswein, wenn er nicht nach dem alten Viertel ( quart, Ggaart, nicht twannerisch), d. h. 75 l ụf d’s Ma̦l eingefordert wurde.

Rundhobel

Den Gegensatz zu solchen Zwergfäßchen bildet das Lägerfaß, welches über 10 alte Säum haltet, im Heidelbergerfaß aber die Kapazität von fast ¼ Million Liter erreicht. Solche Riesen werden in Twann nid gäng voll. Sie bergen dann in ihrem Bauche ganze Türme von Flaschen Qualitätsweins. Auch der moderne Welsche nennt das Lägerfaß le (oder, wie in Chexbres, la) lêgrefas, wenn er es nicht, wie in La Vaux, als l’égrefas deutet, 15 oder gar, wie im Neuenburgischen, die deutsche Kürzung d’s Lääger als le lĕgr 16 nachspricht. Vor dieser allgemein durchgedrungenen Deutung von «Lääger» auf das Faß mußte die Grundbedeutung «Faßunterlage» weichen, und diese mußte mit der schriftdeutschen Benennungsform d’s Laager vorlieb nehmen. Bloß der Verkleinerung Läägerli bleibt die Grundbedeutung, und auch die Verbalformen läägere, g’läägeret haben teil an ihr. 17 Auch die g’hạune Läägerstäine als unmittelbare Stütze des Lager sind nach der mundartlichen Grundform benannt.

Das Lager ist in der Regel äichig. Es trägt das Läger derart, daß letzteres (also das Faß) mit seinem freiliegenden Bụụch durch zwei 406 keilförmige Schließe vor dem Hin- und Herrollen gesichert bleibt. Es wird vor dem Füllen i d’Schließe g’lüpft. Ein Speerlig verstemmt das Faß gegen die Mauer: er het e ntggääge (in Tw.: erggääge).

1

Emanuel Ritter.

2

Beinahe erinnernd an den Weinkeller Ramses’ II. (Hesse-Warlegg, Wunder der Welt 1, 82) oder den valikanischen Keller vor der Zeit des Abstinenten Pius X.

3

Graff 3, 727 f.;

mhd. Wb. 3. 230 ff.

4

Irlet

5

Schwz. Id. 4, 1178.

6

S.

M.-L. 3618.

7

Kluge 450.

8

M-L. 6450.

9

Ebd. 6520.

10

Schwz. Id. 4, 1412.

11

Marti 49: Berner Tagblatt.

12

Gotthelf, Rabeneltern 221.

13

Prellw. 256 f.;

schwz. Id. 3, 1167-9.

14

DBE. 37.

15

Tappolet in

Bull. 2, 41.

16

Gign. 43.

17

schwz. Id. 3, 1169 ff.

|

Abb. 1. Windelbohrer

|

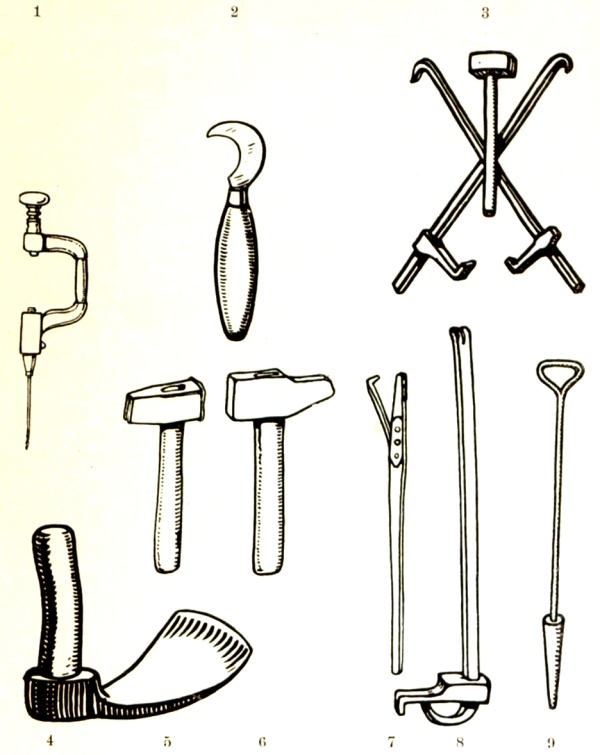

Abb. 5. u. 6. Setze u. Hammer (Setzgeschirr)

|

|

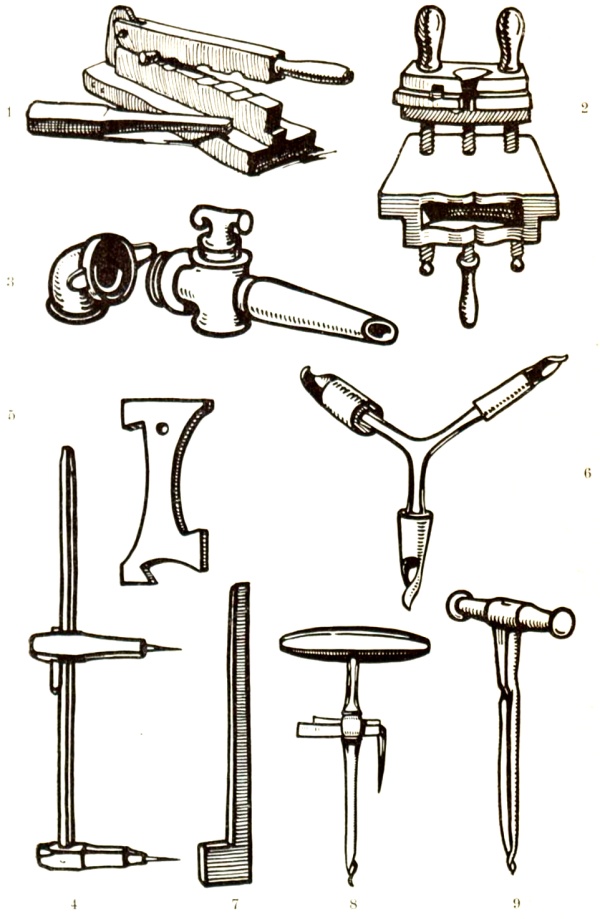

Abb. 1. Zapfendrucker

|

Abb. 6. Spuntenbohrer

|

Der Grundfläche nach sind die Fässer rund oder (was eine beträchtliche Platzersparnis ermöglicht) ŏ́waal (1762: «ablang», oblong). 1 Zum Schịịn rund können auch die inwendig vierg’eggete Fässer sein, welche als Zemä́ntfesser oder Stäifesser, Zemäntchäste aus Eisenbeton mit Glasfütterung bestehen. Ein Doppelfaß dieser Art ist auf der Insel zu sehen; andere stehen im Dienste städtischer Weinhändler und großer ländlicher Mostereien (s. « Aarwangen»).

Faßriegel im Keller

von Albert Krebs

in Wingreis

Sie ersetzen nicht sowohl das tannig Holz der sehr großen Transport-, wie auch der Treeberfesser, als vielmehr das äichige. Das als nicht spältig und nicht verdrääit sich empfehlende Eichenholz kam früher vom Wäldli wie hin͜der der Chroos, wie zu Treiten u.a.O. Heute muß es g’spalte aus Ungarn bezogen werden, um doch gäng no chläi eine so intelligente und sorgfältige Arbeit wie die des Chüeffer (s. u.) nid la̦ z’erga̦a̦.

1

Exakte Sprachweise unterscheidet natürlich zwischen «eiförmig» als

ōvālis (gut l.

ōvātum) und «länglich rund» als ausgedeutetem

oblongus (was gut l. nur länglich heißt).

Denken wir nun schon an die Dauben: Dụụge (Tw.) Tạue, Doue (Erl.), Tu̦wwe (allg. seeländisch und bernisch). 1 E Tauen abḁ g’soffe oder — etwas ziviler — e Doue oder es Douli g’läärt hat eine Kellergesellschaft, die beim Wịị versueche den Inhalt eines vollen Fasses derart verminderte, daß nun ein um eine Daube engeres Faß damit gefüllt würde.

Die Bogenform eines Daubendurchschnitts zeigen z. B. die Bụụchdouli: Bretterstücke, mit denen gebäuchte Wäsche bedeckt wird, damit sie nicht überquelle. Als natürliche Erdrinne gibt sich die Tụụbelochschlucht, sowie der Daubensee; über einer solchen liegt das Dauben Horn. 2

409 Eine besonders starke, darum immer aus Eiche gefertigte Faßdaube ist die den Spund tragende Spu̦ndtu̦u̦be. Sorgfältigster Arbeit aber bedürfen alle: zunächst ein sträiffe der Außenseiten mit dem Hobel; dann ein vorläufig grobäänisches dächsle (s. u.) der konkaven Innenseite, gefolgt vom verpu̦tze mit dem scharf schneidenden Verpu̦tzhobel. Der Dickeunterschied der Daubenränder, welcher beim Fügen als die Überzän͜d sichtbar wird, ist auszugleichen mittelst des abdächsle. Hierzu dient das kurzstielige Biel, dessen quer zum Halm gerichtete Schneide an die Wagnerhạue zum Aushauen der Radfelgen erinnert. Es ist das ahd. dehs- isarn, «die» dehsa oder dehsala, dehsila, mhd. dëchsel oder dëchse, der Dexel (1834: Zimmerdäxel) oder Dächsel. 3

Studie von Anker

Sorgfältiges ab- und ụụsdächsle erlaubt erst das wasserdichte füege mit Vermeidung der Spitz-, Rauh-, Ịị-, Ụụs-, Walzfuege. Unvermeidliche Risse, wobei d’Fuegen offe sịị, darf bloß das erlächche hervorrufen; mit Watte u. dgl. lassen sie sich vermache. Die fehlerhaften Fuege aber sind z’verchnospe mit den einfachen Strähnen der S. 394 beschriebenen Chnospe oder des Chnospel. Hierfür wie für viel weitere Manipulationen wird das Faß g’lü̦pft mittels des 410 Rịthoogge, dessen verschiebbarer Versteller an der etwa meterlangen Eisenstange hin- und her- «rịtet».

Peter Krebs,

Küfermeister in Twann

In die Dauben werden d’Böde ịịg’fueget mittels der eingeritzten Rịịßi. (Vgl. den Reiß 4 als liniierte oder dü̦pfleti Abgrenzung des Randes, z. B. eines bläächige Chessel.) Rịße = reißen, ritzen = chritze, Riß und Ritze und Reiz, engl. write (schreiben) und Reißbrett ( Rịịßbrätt), Reißblei ( Rịß- oder Lịịsblei), Grund- und Auf- und Abriß usw. gehört zu writ und bekommt erst durch das einfließende Moment des Widerstandes auch den heutigen Sinn des kräftigen schrịße, des Schrịịs, z. B. im Tanz ( S. 376) u. dgl. Die derart gerissene Rinne, K-rinne, d’Chrinne ( rainure, jable) heißt gut fachmännisch am Jolimont und zur Linken des Sees der Gaargel, häufiger nun freilich mit singularisierter Mehrzahl die Gaargel oder Gaargle (zürch. Aargle), 5 das Gaargli. Dazu gehört das Verb gaargle: das neue Faß, der neue Zuber usw. wird g’gaarglet, ein altes Faß u̦mme g’gaarglet. 6 Die beiden Ausdrücke für die Rinne vereinigen sich im Rịịßer = Gaargelrịịßer als dem 411 «Gaarglekamm», von dem es im Küferlied (s. u.) heißt: (Mit dem Gargelkamm) reißt man die Gargel hinein.

Frau Peter Krebs in Twann

Als die Gaargel oder Gaargle bezeichnet man abkürzend auch den Gaargelchopf (Chopf), der über den eingefügten Boden frei hervorragt. Die innere halbe Holzstärke dieses «Kopfs», welche durch die Gargel abgeschnitten ist und bei unsorgsamem abstelle des Fasses gärn abg’sprängt wird, heißt der Frösch 7 (Ins) oder d’Schu̦bblaade (Erl., Tw.). Die durch Abschelferung entstehenden Überzän͜d werden 412 mit dem Schi̦fflihobel abg’hoblet. Zu stark verderbti Chöpf aber müssen abg’săgt und durch das umschaffe des Fasses (neuen Bodeneinsatz, der natürlich das Faß chlịịnner macht) ersetzt werden. Zur Not können abschelfernde Schubblaade aag’neegelet werden.

Schäden solcher Art werden vermieden bei du̦u̦r e̥wägg genau gleicher Breite der Gaargel und des Bodenrandes, so daß dieser exakt in jene ịịne baßt. Der Küfer sichert sich solche Genauigkeit mittels der Lehr. 8 (Vgl. «d’Lehr» als Lehrgerüst der Brücke.)

Ein an die Wissenschaft des Ingenieurs ( I̦nschi̦nöör, ö́) erinnerndes Kunststück ist das G’wölb (die Wölbung) des voortere Bodens an (liegend gedachten) großen Fässern. Wer e̥s păr Schritt wịt unter sehr spitzem Sehwinkel nach diesem Boden hinschaut, gewahrt seine nach dem Faßinnern gerichtete Sänkig, Sänkung (Konkavität): der Bode loot sich i der Mitti ịịne. Dadurch wird verhindert, daß die Last der Füllung der Bode ụụsedrü̦ck. Der Küfer 9 belehrt uns, daß diese Einwölbung mit drei Linge (Linien) u̦f de n Fueß (1 cm auf 3,3 cm) berechnet ist — genauer also als das π, 10 welches sonst dem Küfer mit hinreichender G’naaui «3» bedeutet.

Zur Kunst des Faß ụụfsetze gehört ferner, d’Tạue so fest im Boden ịịz’chlemme, daß das Faß sogar ohne einen Reiff, Räüff (Ins) oder Räifft (Tw.) solid und fest dostäit. So kann er nach bekanntem Wortwitz uns zeigen, wie er die Tauben füeglich setzt und faßlich darstellt.

Die Räüffe oder Räifft sind tannig (z. B. 1779 von einem Räiffmacher in Alfermé aus Tannest gefertigt) oder — zumal bei alten Lääger — aus Bandịịse geschmiedet. Solches schmịịde besorgte vormals der Küfer ebenfalls selber; heute ersetzt ihn der Schmi̦i̦d. Die i der Schmi̦tti mit warmen Nieten z’sämmeg’schmi̦i̦dete n Reifen häi Chöpf wi n e Fụ̈flịịber. Diese Bänder müssen nun der bauchigen Faßform je nach der Ründi ihres ideellen Durchschnitts so sorgfältig angepaßt werden, daß sie in allne Däile straff aufliegen. Bi̦’m ówaale Faß muß der Reifen auf den (die größte Krümmung oder am mäiste Bụụch aufweisenden) spitze Sịte größere Dehnung erhalten: meh Lạuf ’berchoo, u̦f der flache Sịte min͜der. Solches Dehnen heißt Lạuf gää, läüffe; die Bandeisenreifen werden g’läüfft. Große Küfereien bedienen sich hierzu der Läüffmaschine. Der Landküfer muß sich diese durch Hämmern ersetzen, wobei Familienglieder die Reifenden festhalten. Da pflanzen sich wohl die Hammerschläge von den 413 krampfhaft zugreifenden Händen durch den Vorderarm nach der empfindlichen «Maus» des Ellbogengelenks: daas grä̆mü̆selet äi’m im Naar rebäinli, daß mḁ wäiß, was weh tue isch!

Paul Krebs

in Twann (

S. 22)

Nach solcher Vorbereitung werden die Reifen aag’läit. Der Küfer langt aus dem Setzg’schi̦i̦r die Setzi oder die Setze n hervor: den Hammer und den Stumpfmeißel mit dem die Dicki des Reisen scharf anfassenden Hi̦ck, und dem die Hammerschläge auffangenden andern Ende. Ähnlich werden die Reifen der erlächchnete (Erl.) oder verlächchete (Tw.) Fesser, welche lu̦gg über die Dauben hinrutschen, vor dem verschwalle aatri̦i̦be, damit sie wieder fest anliegen.

Über die beiden Chöpf des Fasses kommen die Chopfräifft, welche mittels der Räiftzange oder des Räiftaazieijer besonders fest aa’zoge werden müssen. Über die Mitte des Fasses, dem Spund zunächst, legt sich der Bụụchräifft. Zwischen diesem und den beiden Kopfreifen bringt man je einen oder bei Erfordernis noch einen zwäite Halsräifft an.

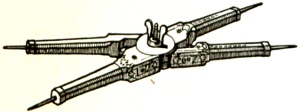

Ein Werkzeugskatalog aus der Chịefferlạube des Bu̦chsihụụs ( S. 203) aus dem 18. Jahrhundert verzeichnet an hier noch unerwähnten Geräten: Vor allem 2 Fügböcke ( Füegblöchcher), welche an die Zimmerböck der Zimmerleute erinnern. 3 holzig Chị̈efferzi̦i̦rkel; 414 6 Schlicht- oder Gletthëëbel; 1 Schropp- oder Vorhobel (entsprechend der Vorachs des Zimmermanns); 2 Ab-änd-hëëbel, um d’s Änd z’mache oder um z’ände: die den Boden berührenden Kopfflächen des ụụfg’stellte n Faß glatt zu hobeln; 1 Putzhobel aus Eiche zum ụụsbu̦tze oder absụ̈ụ̈fere der Daubenfügungsstellen am fertigen Faß; 1 Backehobel zum Entfernen der Überzän͜d am Frösch; 1 Gesimshobel. Ferner: 3 Reifzange und 4 Reifkluppen ( Schrụụbzwinger) zum provisorischen aastrụụbe der g’nu̦mmerierte Tạu be an die Böde. Ein Du̦belmässer «in Form eines Rassiermässer» statt, wie heute, als auf einem Holz aufgereifte, oben scharfkantige Eisenröhrchen verschiedenen Kalibers, durch welche getrieben die abg’spaltnige holzige Du̦belnegel z. B. zum ve̥rniete der Bodenbretter ihre sechskantig prismatische Form erhalten, um schließlich mit dem Chïefferschni̦ttzer noch g’spitzt zu werden. Wir nennen gleich hier auch den Bohrerschaft (Bohrerschrank), der eine ganze Reihe verschiedenartigster «Lochmacher» sehen läßt: 2 Zungebohrer mit verstellbarer Zunge und starker Handheebi, zum Bohren großer Löcher, wie z. B. der Ösen am Zuber; den (als Delphin geschnitzten) Bohrwindel oder Windelbohrer mit Aastächbohrer, in welchem der herausgebohrte Zylinder ganz haften bleibt, um als Zapfe das gebohrte Loch zuez’mache (Erl.) oder z’vermache (Tw.) — nämlich an Transportfässern zumal aus Frankreich, wo eine dem Uneingeweihten verborgene Zwäär chschịịbe den Spund ersetzt, sowie bei Lagerfässern ohne Hahn; den Spuntebohrer; 2 Löffelbohrer (löffelähnlich) und 3 Hülsen für solche. 3 Schaber ( Ziehchlinge) dienten für abz’sụ̈ụ̈bere, 3 Zü̦ü̦gmässer zu allerlei Gebrauch.

Lina Krebs,

nun Frau Siegfried

Eine eigene Einrichtung besitzt der Küfer zum dämpfe des Daubenholzes, damit es sich in die zur Faßform nötige Gestalt bringen lasse. 415 Die erspart ihm aber nicht die Müej, dem fertigen Faß durch drị wäärme oder drị fụ̈ụ̈re und sorgfältiges ablösche das erforderte Aussehen zu erteilen. Noch wichtiger ist freilich das bụ̈ụ̈nde 11 der neuen Gebinde mit siedendem ( chochchigem) Sodawasser, damit das Holz dem Wein nicht seine Abchu̦st gääb. 12 So werden auch g’graaueti Faß, wenn nicht ein allzulanges graaue höchstens noch zu inwendigem abhoble rät, mit Schwäfelsụ̈ụ̈ri und chochchigem Wasser oder mit chochchiger Trueße b’bụ̈ụ̈ndet. Namentlich wenn ein Transportfaß mit neuem, süßem und darum viele Gärstoffe hinterlassendem Wein gefüllt war und nun ältern Wein fassen soll, ist es unbedingt geboten, vorher eine Bụ̈ụ̈ndi dri z’mache und umme n ụụse z’näh.

Johanna Krebs,

Oberrichters

Eine letzte Prozedur, die aber darz’lege vil zu ’ne längi G’schicht wäär, ist das föörme des Fasses mit dem Stahlsäili oder dem Faßzu̦u̦g. Dieser dient auch als Notverband für einen g’sprungne Räift.

Noch seien die Brandzäiche (Brandstämpel) und die ụụfg’ma̦a̦lene Initialen als Eigentumszeichen erwähnt.

1

Urverwandt mit gr.

doché (Behälter, zu

déchesthai, aufnehmen) ist ml.

dōga. Über mailänd.

dogva kam es zu it.

dōva, frz.

douve, um Landeron

döv. (

Kluge 87;

M-L.)

Wb. 2714 (Bedeutungsfülle!) und Einführung 126;

Atl. ling. 422;

Seil. 3, 214.

Gatsch. O. 117. 156, wo auch

Tụụbeloch und Horntụbe. Taufers (aus

Tuverasca), ferner Tobel (

tubil) herangezogen wird; ebenso Daubensee.

2

Vgl.

Jaccard 138.

3

Graff 5, 124;

mhd. Wb. 1, 321;

Kluge 89. Die Arbeitsweise mit dem Dächsel veranschaulicht schön, wie sie ein «Schwingen» (

dihsen dahs dâhsen gedohsen) ist.

4

Lf. 325.

5

Vetter 261.

6

La gargouille und

le gargoyo (Landeron; vgl.

Atl. Ling. 655;

ZfrPh. 38, 51;

Gign. 45),

la dz̆erdz̆i (Neuenburg) und

dz̆ardz̆i, la gordj (Büderich) führen über romanisches

garga (Schlund) zum Schallwort

garg (gurgeln,

se gargariser) und schließlich zu Gurgel. (

M-L. 3685 f. 3921 ff.;

schwz. Id. 2, 416; Grimm Wb. 7, 1357.)

7

Vgl.

schwz. Id. 1, 1333, wo treffend an die Ähnlichkeit mit den hervorstehenden Hinterbeinen des ruhenden Frosches gedacht wird.

8

Schwz. Id. 3, 1366.

9

Krebs und Engel in Twann.

10

Gr.

peripheria, genauer: deren Verhältnis zum Durchmesser (3,1415926... : 1).

11

Nach dem

schwz. Id. 4, 1321 zu vgl. mit l.

imbuere, durchtränken. (

Walde 379.) In der Bedeutung «eingießen» bildete

imbuere das it.

imbuto usw. (

M-L. 4286) als Trichter

12

Vgl. die Behandlung der Arvengeschirre in

Gw. 652.

Do hätti mer d’s Faß. So z’sääge ein Kunstgebilde, das als fertiges Werk den Meister lobt: den Binder oder in echter Stammbildung: den Bind, alt Bindo, genauer: der Faßbind. Der Berufsname konnte natürlich nur in einer weinbautreibenden Gegend entstanden sein, breitete sich aber als Geschlechtsname auffallend weit aus. Bereits 1390 erscheint in Schwarzenburg Cuno der Binder, schon 1356 aber Heinrich Bindo, wie 1373 der Thuner Bürger Johannes Bindo, 1451 der Bind zu Baden (Aargau). Besonders aber begegnet uns im Amt Schwarzenburg die Weßfallform: (Sohn oder Tochter) «des Binden», und diese als neuer Werfall hingestellt: der Binn de (noch um 1890). 416 Gewöhnlich aber faßte man «des» = d’s als «z’» und schrieb dies mit «Binden» als éin Wort: Zbinden, Zbinne; und zwar so häufig, daß es 1883 im Amt Schwarzenburg bei 2000 Zbinden gab. In Luzern stand 1403 Jennis Faßbinden-Hus, und dort wohnte 1456 Hans Grebel, der Vasbind. In der Ostschweiz ist der Name Fäßler üblich, in der Westschweiz der Titel Chüeffer (als Geschlecht in Bern: Küffer). Der Her rechüeffer besorgte den obrigkeitlichen Wein. In der Funktion als Weinbesorger überhaupt ist er Faßchüeffer. Im Seeland freilich und namentlich in dessen Bụụreland muß der Faßküfer, wenn er zu sị’m Mues u Brot choo will, als Chüeffer überhaupt sich mit dem Chü̦ü̦beler (Kübler, Schäffler) 1 in seine Arbeit des chü̦ü̦bele teilen, die als solche allein ihm z’gäggelig, z’ni̦ffelig, als ein ggäggele, niggele und ni̦ffele vorkäme. Er muß anderseits zusehen, wie der Bụụrechüeffer beim Wirt als «Dokter» kranker Weine ihm ins nöblere Handwerk eingreift. Eine Würdeabstufung zeigt übrigens auch die Wortgeschichte nicht: «Faß» als Gefäß ( S. 402) ist in keiner Weise fü̦rnähmmer als l. cūpa oder cōpa, woraus «Chopf», 2 coupe und cuve, sowie cup-ella, Kübel, Chü̦bel und chub-il-i, Chü̦beli, Chü̦bli 3 geworden ist.

Das sagen sich denn auch die vier näbebịị stark mit Weinbau beschäftigten Twannerküfer: Peter Chrẹbs (Krebs), Fritz Engel (der Fri̦tzi Chïeffer oder der Häiri), sowie die beiden Rueff (Ruff) aus einem alten Twanner Küfergeschlecht, dessen Vertreter Daniel Rueff ein weit herum berühmter Meister seines Faches war. Das gleiche sagte sich selbst der um 1830 zugleich als St. Urbaner Rebenpächter stark engagierte Vingelzer Küfer Sigmund Mühlheim von Scheuren bei Gottstatt. Alle sind, wenn’s sịị mues, auch Kübler.

Das hindert nun keineswegs das berufsstolze Aufmarschieren in blauer Chüefferblụụse und schwarzem, schwerem Chüefferschụụrz, das Tschäppi kunstgerecht lässig aufgesetzt, den Chüefferschlegel als Berufsinsigne an der Linken. Noch spricht beim umschaue der auf der Walz befindliche Chüefferbu̦u̦rsch den Meister an: «Grüeß Gott, Meister und Gesellen! Grueß vom letz̆te Meister! Gott bring euch Glück und Segen ins Haus und G’schäft! E fremde Chüeffer spricht um Arbeit!» Noch wird er einem kurzen Examen unterworfen. Etwa: Cha nnst aastäche ohni Liecht? Cha nnst du hölzigi Reiffte bande? (Aus Weiden — Wịịdli — gefertigte Reife als Band um eine Kufe legen, so daß sie richtig schließen.) Cha nnst u̦f Holz schaffe? 417 (Verstehst du etwas von Holzbearbeitung überhaupt?) Aus dem Ton und Tempo des selbstverständlichen «Ja» schließt der Examinator sicher auf das wirkliche Können. Lautet der Befund günstig, so kann das ịịstelle mit der Formel erfolgen: Du chaast aaschiebe!

Noch streiggt seinerseits der Bursche, indem er wortlos mitts i der Arbäit den Schụụrz abzieht, fu̦rt g’heit, ụụfli̦s’t, un͜der en Arm nimmt und gäit.

Noch singen sie bei frohmütig kollegialischer Zusammenkunft, z. B. der Verbandssektion Biel-Neuenburg, ihr Chüefferlied. Jede Strophe schließt mit der von einem im Chehr Dirigierenden unverhofft vorgeschriebenen Zahl von Sträich. Wer das Äins! oder Zwäi! oder Drei! verpaßt und isoliert wịter fahrt, ist i der Bueß. Er zahlt einen Liter oder eine sonstwie zuvor verabredete Buße. «Gewäßte» Küfer, wie Fritz Engel, wissen das Lied meisterhaft mit dem trommelnden Chüeffersträich zu begleiten. Das Lied führt sich ein als Selbstbeglaubigung wandernder Gesellen vor Meistern in Wien:

Lustig seins wir Handwerksleut, Handwerksleut,

Lustig seins wir Küfer heut!

Warum sollten wir nicht lustig sein,

Trinken stets vom besten Wein?

«Wer trinkt vom besten Wein?»

Die Küfer!

«Wo sind sie?»

Hier bin ich!

«Laßt euch hören!» Auf einen Streich!

Auf zwei! drei!

(Küferstreich!)

Wir Arbeiter, Fürst’ und Grafen,

Klein und große Fässer laden.

Ist das nicht ein Küferstolz?

Macht ein Faß von Eichenholz!

«Wer macht ein Faß von Eichenholz?»

Der Küfer usw.

Man tut streifen, man tut fügen,

Feur und Wasser muß es biegen.

Ist das Faß gewärmt und genetzt,

Wird es auf die

Rollen gesetzt.

«Wer setzt es auf die Rollen?»

Der Küfer usw.

Drauf fängt man zu enden an,

Setzt an, den Hobel herzhaft.

Ergreift die Säge mit frischem Mut.

Dann wird auch das Ende gut.

«Wer macht das Ende gut?»

Der Küfer usw.

Darauf reißt man die Gargel hinein.

Hier muß sie ausgehobelt sein.

Dann tut man die Zirkel stellen,

Daß man kann die Böden

sellen,

4

Nicht zu groß und nicht zu klein,

Daß sie passen in die Gargel hinein.

«Wer paßt sie in die Gargel hinein?»

Der Küfer usw.

Dann tut man den Reif abschlagen,

Was sie mögen wohl ertragen,

Und

macht dann die Böden ein.

Fest müssen sie eingebunden sein!

«Wer bindet sie ein?»

Der Küfer usw.

Dann tut man das Faß i’n Keller,

Füllt es gleich mit Muskateller

Und macht auch den Hahnen an,

Daß man ihn

versuchen kann.

«Wer versucht ihn?»

Der Küfer usw.

418 Das nämliche Biel, aus welchem uns 5 dieses Küferlied zugekommen ist, kannte auch einen eigenen Chïeffer-, Schiffer- und Fischertanz. Die hier entfaltete Beweglichkeit erscheint um vieles gesteigert bei dem Kunststück, auf das Unterende eines in der Hand gehaltenen Reifens ein Glas oder sogar zwei platschvoll Wịị zu stellen und, ohni e Tropf z’verschütte, den Reifen eine bestimmte Anzahl Male mit voller Armslänge im Kreis umzuschwingen.

D’s Mäisterstücki aber vollführte an der Berner Landesausstellung 1914 der schweizerische Küfermeisterverband mit dem Faßstäche. Zwanzig bernische und zwanzig freiburgische Reiter «aus der Zeit des 30 jährigen Krieges» umritten in bunten Sammetwamsen und blanken Panzern je ein mit Lanzen zu zertrümmerndes Faß, wo’s-nid vil isch schad gsi̦i̦ drum. U das het gäng e chläi müeße waggele oder troole. Wär im rịte mit der Lanze d’s Faß droffe het, het e P’hunkt ’berchoo. E jedere Bitz Holz, wo z’Bode g’fallen isch, het zwe P’hunkte g’macht. Wär e Räifft het abg’stoche, däm sị drei P’hunkte z’guet g’schribe worte. Fị̈ị̈f het’s g’gää fïr ’ne Räifft, wo z’Bode g’fallen isch u fïr n e jederi Dụụge, wo abg’stoche worden isch, u zääche für di letz̆ti Dụụge, wo dụụreg’macht worten isch. Dḁrbịị het mḁn aber o drụf g’luegt, daß si̦ i der Oornig rịti. Es isch nid e Viertelstun͜d g’gange, ist d’s Bäärnerfaß fụ̆́tụ̈ụ̈ g’si̦i̦, und uf der Stell drụụf d’s Frịburger oo.

Leider endete die hier beschriebene Feete mit dem Betrug des ụụsg’schäämte österreichischen Schwindlers Völkel.

1

Schwz. Id. 4, 1342;

Gb. 632;

Font. 8, 131. 9, 324.

2

Gw. 471.

3

M-L. 2401 f.;

Kluge 258. 269. 270.

4

einsetzen. (

Schwz. Id. 7, 737.)

5

Durch Peter Krebs in Twann (

S. 410)

Nun vom Gebrauch des Fasses: seinem ụụffü̦lle und entleeren. Wie wird es gefüllt?

Vorab verhindert das richte durch ein Si̦i̦b oder Si̦i̦bli, wenn nicht noch besser dur n e bĭ̦rchige Bääse das Mitlaufen von Dickem samt dem Most in das Trüelloch oder das in demselben stehende Bü̦tteli. Aus diesem wandert bei modernsten Einrichtungen das Most durch die Wịịpu̦mpi in das Faß. Eine äußerst bequem zu handhabende Pumpe ist die Flü̦gelpu̦mpi. Der Leitungs -Schlụụch aus Gạutschụụ, Gátschụụ (Erl.), mit Sụụger versehen, ist bei Wanddurchlässen mit (in Twann fabrizierten) Rohrschälle versehen. Wo der 419 Kellerbau darna̦a̦ ch isch, wird der Schlauch durch den im Boden ịịg’la̦a̦ ßnige Chänel aus Tannenholz ersetzt. In ältern Betrieben aber besteht das ịịtu̦nke eines Chü̦ü̦beli in den Mostbehälter fort, wenn nicht ku̦mooder: eines (ursprünglich als Flüssigkeitsmaß dienenden) congius, 1 ital. cogno, Goon, in Ins: Goorn (Mehrzahl: Göörn), der speziell als Mostgoon gebaut ist. Mit diesem füllt man, ohne z’vergü̦ü̦dere, die Bränte ( S. 365). Diese nimmt der mit dem abtraage Betraute a’ n Rügge; er ersteigt die ans Faß aag’stellti Chällerstääge und läärt mit geschickter Rückendrehung die Brente in das der Spundöffnung des Fasses aufgesetzte trajectorium: den Drachter, Wịịdrachter, Trächter (wie basl.), Trichter, das Trachterli, Trichterli. Durch Größe zeichnet sich der Landfaßdrachter aus. Verschiedene von all diesen Fülltrichtern aus Holz ist der bläächig Drueßedrachter zum Entfernen der Hefe (s. u.) aus dem Faß.

Beim ụụffü̦lle kleinerer Gebinde ersetzt den Trichter das lange Ausflußrohr der gallēta (afrz. jaloie und jale), ahd. gellita, Gelte, 2 Wịịgelte.

Jegliche Faßfüllung mit Most hat mit dem, stịịge derselben infolge der Gärung zu rechnen. Sie läßt daher einen leeren Raum un͜der em Bu̦nte (s. u.), dessen auf Erfahrung gegründete untere Grenze durch eine etwa kleinfingergroße Öffnung: den Wecker (Erl.) oder das Wächterli (Tw.) mit dem ebenso geheißenen holzige Zäpfli verschließbar, markiert ist. Ein hier beginnendes ụụselạuffe belehrt den Zufüllenden, daß er soll hööre (aufhören).

1

Eigentlich Muschel,

Mu̦schle (s̆s̆), (

Prellw. 232;

Walde 185). Vgl.

M-L. 2146.

2

M-L. 3656.

Im Fasse sich selber überlassen, wirt nun us em Most Wịị. Wie?

Unter den Fadenpilzen, welche der Boden des Weinberges z’Miliarde birgt, werden insbesondere die Weinhefepilze ( S. 328) 1 auch auf die Hü̦ltsche und Grappe der Weinbeeren verschleppt und geraten damit i d’s trüelet Most. Das ist ihnen ein so zusagender Wohn- und Kostort, daß sie sich in ihm erst recht, ja fabelhaft vermehren. Sie wirken dabei in ähnlicher Weise wie die Lebewesen, welche das sụụr wärte, das sụụre des ịịg’machte Sụụrzụ̈ụ̈g, der Milch usw. hervorrufen, und wie die Spaltpilze, welche z. B. das Li̦nti vom Flachs lösen. Sie bewirken, daß der Wein rääzt und ü̦ü̦bere gäit, 420 auch recht bald ü̦ü̦beren ist; sie erregen die Gärung, den Jääs, den Jast. Das letztere Wort bezeichnet auch die «stürmische Gärung» in einem zur Übereile gedrängten Menschen, der jastet und hastet.

Das Gären heißt jääse, jä̆se. 2 D’s Most het verjääs’t (verjä̆set) oder verjääse. (Alt: «Der Wein ist gehren.») 3

Für «gären» gilt lat. fervēre (fervĕre). Dieses erhielt über frz. fervent, unser ferwä́nt und ferwä́ngt, die Funktion eines Steigerungspartikel. Etwas außerordentlich Schönes ist ferwä́nt schön, ja gar ferwänt schön.

Worin nun aber besteht die Gärung oder bestehen vielmehr die beiden Gärungen? Die erste ist eine Umwandlung des allermeisten Traubenzuckers halb in Alkohol und halb in Kohlensäure, verbunden mit der Entwicklung von Eiweißstoffen und organischen Säuren, welche dem Wein Aroma und Wohlgeschmack verleihen. 4 Die zweite Gärung ist ein Säureabbau. Der frische Traubensaft enthält: vorzugsweise Apfelsäure, wie sie auch in Äpfeln, Pflaumen und Kirschen steckt: sodann Weinsäure, unter Umständen auch aus Alkohol entstandene Essigsäure, und entwickelt beim Vergären auch etwas Bernsteinsäure. Diese Säuren sind zum Teil frei, zum Teil gebunden an Natrium, Kalzium und Kalium. So ist der Wịịstäi nụ̈ụ̈t an͜ders weder saures, weinsaures Kalium, welches in der alkoholhaltigen Flüssigkeit sich nur schwer löst und daher im Wein teilweise ausfällt. Die Apfelsäure nun wird bei wärmerem Lagern durch bestimmte Bakterien, wie namentlich das stäbchenförmige Bacterium gracile, in Milchsäure übergeführt, welche nur halb so sụụr ist wie die zersetzte Apfelsäure. So wird der Wein mild, 5 er mụssiert.

Der Gärung entgeht auch der «alkoholfreie» Wein trotz Bazillenabtötung durch Erhitzen (dank welchem er anfangs unangenehm g’chöchelet het) nicht ganz; er untersteht einer Alkoholgrenze von ½%. 6

Keller im Hause Max Engel in Klein-Twann

421 Die Kohlensäure entweicht in bekannter Weise unter Brausen und Schäumen ( schụụmme), dann unter Werfen kleiner «Korallen». Der Wịị chrallet, wird chrallig. Diese Gärung verteilt sich auf verschiedene Zeiten, welche nach fester Überzeugung der Weinbauer mit den Vegetationsperioden der Rebe im Einklang stehen. Im Blüeijet und im zwäite Saft(-strom) wott der Wịị zur Mueter z’rugg (zur Rebe). Der Wịị stooßt (oder stooßt si ch) im Faß, wenn du̦sse d’Räbe stooße (oder drü̦cke, S. 274); und wieder, wenn d’Räbe blüeje, «verkehren sich die Wein in den Fassen.»

Der Wein im Fasse fühlt,

Wie der Wein am Stocke blüht.

Do lï̦pft si ch d’Trueße, und der Trueb chu̦nnt wieder i’ n Wịị. Ruhiger als bei dieser stürmischen Gärung rüehrt si ch der Wịị im Augste, und — no der Saag — in dem mit seiner Witterung ihm «antwortenden» Dĕ́zämber ( S. 424), speziell i der häilige Nacht. «Wen n es do d’Trueße lüpft oder ụụfrüehrt, so gi bt 422 es nach altem Glauben d’s nööchst Johr guete Wịị.» Gewitter üben natürlich starken Einfluß, der sich zum Teil verhüten läßt. Zur Zeit des Blüeijet machen — dank der frühzeitigen Lebenshöhe der Gärungserreger — besonders Schaumweine G’späß, denen auch mit den stärksten Schampanierfläsche nid z’wehren isch. Selbst über den «Serwanier» ( S. 285) mußte Irlet 7 am 24. Juni 1775 melden: «Er ist diß jahr wiedrum recht wild. Ich fand 13 Flaschen versprungen, und in meiner Gegenwart sprangen noch zwo. Ich glaubte, sie wollten alle nacheinanderen verspringen. Ich öffnete die Zäpfen und ließ eine kleine Weile die Flaschen ( Fläsche) offen. Aber sie hatten doch nicht Frieden. Fand wieder 19 Flaschen gesprungen. Eine zerspang mir in der Hand zu Stücken.» Daß laut Bericht vom 9. Juni 1778 die «niderlag» unter dem selbst fabrizierten «Shampagnier» nicht geringer war, isch käi Wun͜der. Erst das Verblühen der Reben brachte «Waffenstillstand».